商品簡介

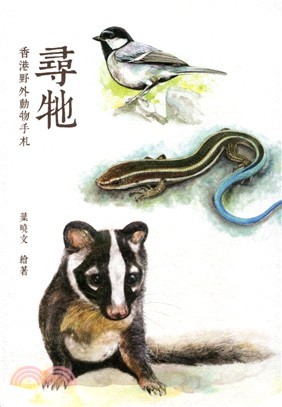

葉曉文這次不「尋花」,而去「尋牠」。她走在香港山林間,把遇到的野外動物一一繪下來,記錄牠們的習性、特質,找典籍,尋回憶,寫下她眼中牠們的故事。

本書特色:

曾出版圖文著作《尋花》系列的葉曉文的新作品。本書介紹了在香港野外可看到的動物,包括︰哺乳類、烏類,以及兩棲及爬行類動物,配以精緻美麗的手繪圖,讓人從形態、習性、歷史文化、生活趣事等方面對這些動物有更多認識。

作者簡介

序

沒有刻意覓尋,或根本不能尋,有別於植物的不遷,鳥獸是流動的能量。在牠們面前人類既粗心又遲鈍,彼此即使遇上,往往也只是匆匆一瞥。

初春某日,為了多了解野外動物的生活感受,我決定獨自前往大帽山,在溪澗分源位置露宿一宵──日落以後大帽山大概只有十度,我藏匿睡袋中,時刻帶著警戒。其實鳥兒攀枝、蛇蛙鑽進石洞就睡,大概都是隨隨便便;我曾聲稱自己是隻「感情動物」,説到底還是有人的恐懼,任憑如何逞強,始終抹不掉女性懦弱,黑暗來臨之前,意識到孑然一身,最終還是在澗邊怕得哭哭啼啼。

醒來兩次,做了三個城市的夢,鑽出睡袋時天已亮。太陽照常升起,仰泳蝽依舊仰泳,米蝦如常在水裡載浮載沉,是何等輕鬆悠閒……我失神地返回文明,終於醒悟到:即使如何親近大自然,我也只是過客,動物卻是確切落戶的原居民。

孟子説:「君子之於禽獸也,見其生,不忍見其死。」人有惻隱,對動物有憐憫和責任。人禽之別在於「智慧」和「同理心」,體現的大概不是「征服」的能力,而是「負責任」的能力。

我卻一再看到憾事──野生龜類被貪婪的人們設籠捕捉;路邊有遭人為殺死的蛇;這邊廂具經濟價值的鸚鵡及貓頭鷹幼鳥被盜走;那邊廂鷺鳥林被粗暴修剪,修剪者對巢中雛鳥的尖叫聲置若罔聞!家養的貓狗被遺棄於野外;失業的牛流離浪蕩,咀嚼人類輕率留下的垃圾……

讀到《動物農莊》(Animal Farm)令人反省的一段:「人是唯一只消費不事生產的生物。人不會產乳,也不下蛋;太孱弱拖不動犁,跑太慢連兔子都抓不到。但人卻是所有動物的主宰。」作為地球上擁有最高智商的生物──人類(Homo sapiens),有責任維持環境和生態系統的平衡,現在過度虛耗資源之餘,竟也侵擾其他物種的安寧,對自然帶來不可逆轉的破壞,這種自私自利,怎不教人羞恥臉紅?

葉曉文

二○一七年九月

目次

哺乳類

14 赤腹松鼠 Red-bellied Squirrel

18 印支林鼠 Indochinese Forest Rat

22 果子狸 Masked Palm Civet

26 紅頰獴 Small Asian Mongoose

30 獼猴 Rhesus Macaque

34 赤麂 Red Muntjac

38 東亞豪豬 East Asian Porcupine

42 野豬 Eurasian

46 野貓 Domestic Cat

50 野狗 Domestic Dog

54 水牛 Domestic Water Buffalo

58 黃牛 Domestic Ox

62 短吻果蝠 Short-nosed Fruit Bat

66 穿山甲 Chinese Pangolin

鳥類

72 藍翡翠 Black-capped Kingfisher

76 蒼背山雀 Cinereous Tit

80 樹麻雀 Eurasian Tree Sparrow

84 棕背伯勞 Long-tailed Shrike

88 灰背鷗 Slaty-backed Gull

92 家燕 Barn Swallow

96 普通燕鴴 Oriental Pratincole

100 原鴿 Domestic Pigeon

104 珠頸斑鳩 Spotted-necked Dove

108 噪鵑 Asian Koel

112 灰喜鵲 Azure-winged Magpie

116 白頸鴉 Collared Crow

120 長尾縫葉鶯 Common Tailorbird

124 領角鴞 Collared Scops Owl

128 鵰鴞 Eurasian Eagle Owl

132 小葵花鳳頭鸚鵡 Yellow-crested Cockatoo

136 扇尾沙錐 Common Snipe

140 白腰杓鷸 Eurasian Curlew

144 紅耳鵯 Red-whiskered Bulbul

148 黑鳶 Black Kite

152 白胸苦惡鳥 White-breasted Waterhen

156 小鸊鷉 Little Grebe

160 白鶴 Siberian Crane

164 小白鷺 Little Egret

168 黑臉琵鷺 Black-faced Spoonbill

兩棲及爬行類

174 紅脖游蛇 Red-necked Keelback

178 翠青蛇 Greater Green Snake

182 四線石龍子 Blue-tailed Skink

186 香港瘰螈 Hong Kong Newt

190 中國壁虎 Chinese Gecko

194 變色樹蜥 Changeable Lizard

198 大頭龜 Big-headed Turtle

202 短腳角蟾 Short-legged Toad

206 大綠蛙 Green Cascade Frog

210 沼蛙 Gunther’s Frog

214 香港湍蛙 Hong Kong Cascade Frog

218 附錄一︰動物保護條例及機構介紹

220 附錄二︰Footprint!地上留下神秘的哺乳類動物足跡

221 附錄三︰鳥類生活習性

221 附錄四︰鳥類遷徙習性

222 附錄五︰鳥喙形狀與作用

223 附錄六︰如何分辨兩棲類及爬行類動物?

223 附錄七︰青蛙的生命週期

224 附錄八︰具致命毒素的陸棲毒蛇!必須謹記樣子!

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。