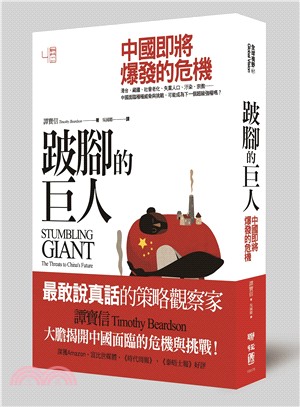

商品簡介

港台、藏疆、社會老化、失業人口、汙染、宗教……

中國面臨種種威脅與挑戰,可能成為下一個超級強權嗎?

言人所不敢言,最敢說真話的策略觀察家──譚寶信(Timothy Beardson)

以《跛腳的巨人:中國即將爆發的危機》一書

大膽揭開中國面臨的危機與挑戰!

Amazon、富比世媒體、《時代周報》、《泰晤士報》一致好評!

富比世媒體公司董事長兼總編輯福布斯(Steve Forbes):譚寶信對中國的觀察發人深省。

《時代周報》社長兼總編輯喬福(Josef Joffe):這是一本精闢入裡、敢說真話的中國研究!

中國能取代美國成為下一個超級強權嗎?

觀察家譚寶信直指:中國還要面對無數挑戰!

‧人口老化、兩性失衡、勞動力減少,還沒變富裕就開始走向衰退的社會。

‧醫療體系不足、社會不穩定、缺少有效福利安全網。

‧亟需社會關照體系,因應失業與就業問題。

‧建立創新文化必須激進改革教育,鼓勵創造力和批判思維。

‧知識分子渴望「民主」,企盼能傳達人民聲音的「有效制度」。

‧中央體制僵化、本位,官員貪瀆問題嚴重。

‧慈善捐款只占中國GDP0.1%,低於巴西0.3%、印度0.6%。

‧金融體系和資本市場虛弱。國內債務比外界所知高,地方政府財政一團糟。

‧人均財富排名全球最富國家百名之外,阻礙成為超級強權。

‧生態環境遭嚴重破壞,五分之一農地深受重金屬汙染,水資源、空氣品質惡化。

‧引西藏的水源到華北地區,引發東南亞、印度、俄羅斯等國的抗議。

‧中亞的騷動對中國極具威脅,不但帶來核子風險,可能導致新疆叛亂活動坐大。

‧與鄰國有海陸邊界爭議,導致日本和東南亞鼓勵美國重振在亞洲的軍力。和日本、越南、菲國發生的海權衝突劍拔弩張。與台灣的軍事攤牌也可能隨時發生。

近年來有無數書本和文章都預測,中國幾乎可以確定會崛起成為全球霸權,《跛腳的巨人:中國即將爆發的危機》作者譚寶信卻明確地反對這個廣被接受的假設。他揭露現今中國面對難以數計的挑戰,以及當局錯誤的因應方式。針對這些挑戰提出大膽的政策處方,並解釋為何中國不可能取代美國成為下一個超級強權。

譚寶信從過去35年在亞洲生活和工作的廣泛研究和經驗,娓娓道來中國的情勢:無可阻擋的人口結構前景造成的勞力短缺、人口老化、極端的兩性人口差距,甚至人口減少。此外,中國面對社會不穩定、環境遭破壞、普遍的低科技經濟且缺乏創新、缺少有效的福利安全網、僵化的治理結構、激進的伊斯蘭教派潛伏在邊境等等威脅。譚寶信詳實地第一手觀察,既承認它的歷史成就,同時以毫不含糊的現實診斷,調和中國即將成為霸權的預測。

《跛腳的巨人:中國即將爆發的危機》回顧現今中國的背景,探究它如何發展到現今,以及我們可以從中學到哪些因應未來的教訓。同時檢驗中國經濟如何發展到現今的水準,以及它面臨的挑戰。盱衡中國與世界的關係,必須探究今日世界最強國家美國的情況:美國固然正在走下坡,但並未出局。其他與中國發生摩擦的強權:印度、俄羅斯和日本,也被認為對中國帶來不同的挑戰。

譚寶信認為區域關係最大的風險,來自中國計畫把發源於西藏的水引流至中國北部(引發東南亞、印度和俄羅斯的焦慮),以及來自北京對海上邊界問題的好戰立場。因此北京自己的政策可能導致區域衝突。中亞的發展也對中國帶來風險,以及巴基斯坦國家崩解,導致世界成長最快的核武彈藥庫落入激進伊斯蘭教派手中的可能性。

中國能不能解決所有面對的問題?譚寶信大膽直言:很困難!中國的人口展望十分慘澹:兩性失衡、人口老化問題、勞動力減少,這些都會影響社會的穩定,同時令快速經濟成長難以持續。不穩定是成長的威脅,而中國對美國的人口比例到2100年更預估將從現在的4:1,大幅降低到1.9:1,甚至再低。

在種種威脅下,中國的政策制訂者的行動還不夠急迫。這些威脅的嚴重性都超過帶來的機會。中國將變成一個國內動盪不安、國外衝突不斷的社會。

作者簡介

1984-1999年創立克羅斯比金融控股公司(Crosby Financial Holdings),當時是遠東最大的獨立投資銀行;1989年榮獲第一家中國授予執照的外商投資銀行。後來轉售他人。

譚寶信曾在達弗斯世界經濟論壇(World Economic Forum)等場合發表經濟與策略議題,並經常應政府、大學、董事會、軍方和央行邀請發表演講。

《跛腳的巨人:中國即將爆發的危機》,2013年出版時名列倫敦《泰晤士報》「每週暢銷書」排行榜。本書檢視中國未來能否取代美國成為下一個超級強權,以及中國在21世紀將面臨的挑戰。

譚寶信現為網路雜誌《中國展望》董事長,該雜誌刊登有關中國前途的高品質文章。他本人也經常在電視和廣播節目上接受訪談。

譚寶信熱心指導年輕輩創業家,也擔任中國牛津獎學金會長;該基金提供有才華的貧寒中國大學畢業生財務支援,進入牛津大學攻讀研究課程。他也是私募股權公司Albert Place Holdings Limited董事長。

譯者簡介

吳國卿

政大新聞系畢業,資深新聞從業員,從事翻譯工作十多年。

譯作有:《震撼主義:災難經濟的興起》、《下一個榮景:當經濟遇上政治》、《碳交易:氣候變遷的市場解決方案》、《趨勢力:改變未來15年的世界樣貌》、《誰劫走了全球經濟》、《衰退危機下的6大價值型投資》、《下一波全球貨幣大戰》、《面對危機,領導人的關鍵決策》、《你的商業知識都是錯的:不懂思考,再努力也是做白工!》等。

名人/編輯推薦

國際名人、媒體大力推薦

一本精闢入裡的中國研究,以清醒、尖銳的分析,探究中國無數政治與經濟問題,取代一窩蜂和湊熱鬧。譚寶信是一位老練的觀察家,擅長從浩瀚資訊中掌握趨勢。──喬福(Josef Joffe),史丹福大學客座教授、《時代周報》社長兼總編輯

譚寶信是一位睿智的創業家和投資策略師,他對中國的觀察發人深省,是任何資訊追求者必讀的材料。──福布斯(Steve Forbes),富比世媒體公司董事長兼總編輯

譚寶信運用他對中國嫻熟的知識和經驗,詳述中國領導人嘗試鞏固過去三十年驚人的經濟成就所面對的挑戰和弱點。《跛腳的巨人》是一本刺激而令人深思熟慮的書,對如何管理中國轉型成為大型中等所得國家提出許多珍貴的建議。──尼布賴特(Robin Niblett),皇家國際事務研究所所長

一本深入探究中國前途的權威著作,由三十多年來在亞洲經濟核心工作的觀察家所撰寫。提供廣泛的分析,在各章中討論中國的知識經濟、金融、社會福利、環境、社會安定和認同意識的威脅、國家和共產黨的前途、與美國及中國之鄰國的關係,以及網路戰等,內容客觀、廣泛而又精細,是探究現代中國的成就與挑戰最詳盡的指南。──歐尼爾(Mark O’Neill),定居香港的英籍記者及時事撰稿人

本書一反中國即將超越美國、崛起成為全球超級霸權的主流假設,詳述中國的進步面對了種種艱困的挑戰,從人口老化、以低科技為主的經濟,到錯誤的政策反應,不一而足。──Amazon

精簡、可讀性高……一本嚴謹的著作,檢討中國在世界新秩序中的地位,根據的是事實,而非天馬行空的臆測。──科克斯書評(Kirkus Reviews)

這不是一本悲觀的書……針對各種威脅言論精彩地全面評估。──路易斯(Leo Lewis),《泰晤士報》週六書評「每週一書」

序

給台灣讀者的序文(節錄)

從我寫完《跛腳的巨人》後,有一些重大的發展,必須要進一步說明。最顯著的是,東亞的軍事活動大幅增加。中國與日本、菲律賓和越南發生明顯的衝突,與南韓、馬來西亞和印尼也有較隱而未宣的爭執。

在所有這些爭議中,北京都要求與各國進行一對一的談判,拒絕進行集體磋商,而這種策略顯然對較小的國家不利。菲律賓和越南無疑地希望東南亞國協(ASEAN)在兩國與中國的海上爭議中採取立場,不過,目前未涉入爭議的國家寧可保持緘默,以便繼續與中國貿易、獲得中國的投資和貸款。儘管如此,幾乎整個東亞如今已捲入軍備競賽,使亞洲頓時變成全世界最大的武器進口地區。

……

雖然中國是全球人口最多的國家,且在經濟和軍事上是地區最大強權(不把美國的軍力考慮在內的話),其好戰的姿態正刺激那些受到威脅的國家強化彼此的聯結。它們一方面不希望被視為形成一個反對中國的聯盟,另一方面卻正在試探安全防衛手的合作方式。

印度和菲律賓正與日本對話,澳洲、甚至越南則與美國協商。中國主張主權的範圍遠達東南亞,現在已引發世界第四多人口的印尼表達其不安,雖然印尼過去極力嘗試保持中立。

台灣過去二十年的民意調查顯示,支持獨立的人口增加、主張與中國統一則減少。2013年和2014年的調查支持這個說法,且兩種立場的趨勢都在增強。三十歲以下的台灣年輕人比一般大眾更傾向支持獨立。事實上,82%的年輕反對最終的統一。另一方面,自稱「中國人」的人口比率持續下滑,而自稱「台灣人」則不斷增加。

在2008年,台灣就是否以「台灣」名義申請加入聯合國(換句話說,成為一個真正獨立的國家,與中國斷絕任何關係)舉行公民投票。在投票的約三分之一人口中,有95%的人贊成。由於投票率低於50%的門檻,這場公投歸於無效。不過,有許多國家認為,偏於50%參與率就可以決定組織政府的議題。歐盟從1979年以來選舉投票率就已從62%跌到43%。

這意謂北京要想招撫台灣,只剩下鬆散的聯盟這個痛苦的選項──也許採取類似北美自由貿易協定──否則只能訴諸強硬的軍事冒險。同樣可能的發展是,以飛彈對準台灣和訴諸威脅,可能最終導致斷絕達成協議的途徑。……

國內的問題也同樣重要。在勞動力減少造成工資成本上升的情況下,中國建立創新文化的能力對創造未來的經濟成長極其重要。當局的注意力已轉向科學論文,認為中國必須製造更多研究論文。這方面的難處是,官方政策鼓勵發表低品質的論文。中國在2012年生產的研究論文數量排名世界第二,但全球前二十大論文發表國家中,有十八國的論文引述次數超過中國。

中國現在是全球最大汽車市場,我們可能期待這會鼓勵國內產業變得愈來愈創新。不過,國內品牌的汽車已持續多年喪失市占率,直到今年初已下降到23%。中國沒有一個汽車品牌有全球性的競爭力。沒有一輛中國汽車取得可在美國銷售的認證。美國諮詢業者博斯公司2014年說:「嘗試建立一個高競爭力、世界級中國汽車產業的工業政策已經存在數十年,基本上它已失敗。」……

中國的環境已遭到嚴重破壞,且迄今未見明顯改善的跡象。2014年的國家報告指出,五分之一的農地遭到鎳、鉛、鎘、汞和砷的汙染已達危險水準。其他報告也已揭露,落後的農耕方法導致水汙染惡化。中國仰賴大量使用抗生素在非治療用途上,這已削弱人們對疾病的免疫力和從抗生素藥物獲益的能力。

在新疆管理維吾爾人的策略似乎全面潰敗,如果想在這個多種族和多文化的省分維持政權,可能需要一套懷柔而非鎮壓的新策略。

人口趨勢可能是對中國在21世紀的未來影響最大的因素。勞動力減少推升勞動成本,社會快速老化意謂沉重的財政壓力,而極度的兩性人口差距,代表犯罪增加的可能性和未來的不穩定。不過,最重要的影響是,中國的總人口達到頂峰後將開始顯著減少。

2013年放寬一胎化政策,為中國扭轉出生率穩定下滑帶來一線希望。在1970年代初期,中國每年出生的人口多達二千七百萬人,現在只有一千六百萬人。學界研究指出,到2100年人數可能降到四百萬人。人口變遷的影響雖緩慢,但卻很難改變方向。

遺憾的是(也或許意外的是)全國出生率大幅下降並非由一胎化政策造成。總生育率(也就是每一名婦女一輩子生育的子女數)從1970年到1980年下降超過一半。這是在1979年一胎化政策真正造成影響之前的情況。……

雖然改革已明列於2013年底的三中全會公報,但迄今的改變很少。反貪瀆運動仍持續積極推行,偶爾打擊一個主要目標,和江澤民及胡錦濤時代沒有兩樣。不過,打擊的對象通常是當時領導人的政治對手。

三中全會後的少數幾項發展之一是,調整一胎化政策。這在減少干預社會自由上受到歡迎,不過,正如前面所述,它的影響不大,不太可能對人口成長產生任何效果。

習近平在位的時間可能長達十年,現在還走不到兩年半。有人建議為了推動重大改革,他必須對自由派的觀點和媒體採取強硬立場,以便贏得決策菁英的共識和支持。

不過,我們還記得胡錦濤和溫家寶曾說,環境已經令人無法忍受、不平等具有破壞性、貪瀆可能動搖共產黨的政權,而經濟已走到無法永續的地步。儘管這些分析精闢入裡,但沒有帶來任何改變。這讓我們想起俄羅斯普亭(Putin)和麥維德夫(Medvedev)的分析和不作為。胡錦濤和溫家寶任期結束時,中國的情況已惡化到超過當初的分析。

在共識決定的中國,很少事情快速進行,因此如果兩年後沒有什麼進展,我們將被迫做出當局無意進行必要改革的結論。

必須激進改革有三個理由,其一是這攸關中國維繫其成長的能力,其次是攸關共產黨保住政權的機會,第三則是如果中國想崛起成為世界強權,就必須改革和變得更有效能。許多(但不是全部)必要的改革已有人提出,只是尚不清楚這些改革會不會實際推行。

前言

面對重重挑戰(節錄)

中國會不會、以及何時會取代美國成為超級強權,是個耗費眾多人許多時間和精力的問題。

中國是過去三十年來變遷速度最快的國家。在這麼短的時間內,把世界四分之一人口從共產主義帶進一個基本上是市場導向的經濟體──未經歷內戰──是人類史上最大和最和平的一場反革命。

中國政府及其人民共同擁有一個渴望,即建立一個現代、進步、強大和受尊重的國家。它們也擁有一個重視社會超過個人的悠久文化傳承。中國當然不是唯一有此種渴望的國家,但這卻經常是對中國誤解與恐懼的根源。

要了解中國真正的地位,我們必須欣賞它的歷史,並從內部和外部詳細事務來考量—從教育一直到經濟。我們必須克服(通常是拒斥)既有的假設和結論。中國其實比表面上更虛弱,它未來的崛起圍繞著許多威脅;而且雖然中國能夠、且會進一步壯大,但它不會取代美國成為超級強權—至少在這個世紀不會。

這不是要低估中國在國際舞台的崛起:中國崛起可能是自十九世紀共產主義誕生以來最重要的世界發展。中國崛起的影響還更大,因為它持續的時間可能比共產主義1917年開始統治、到1989年在主要國家崩潰的約七十年還久。

據估計,中國在西元一年時的國內生產毛額(GDP)占世界26%,在1600年時占29%。這些統計數據很重要,暗示中國在世界占有支配地位;但實際上並非如此。季辛吉提到「中國在世界事務重建核心角色」的說法是錯誤且誤導大眾的。中國的世界影響力向來有限,它的軍隊從未越過裏海東岸,雖然絲路曾達古羅馬,中國在十五世紀初期也數度航行到非洲東岸,但中國在最盛時期最多不過是一個極大的區域強權。羅馬和大英帝國是跨大陸強權,而中國不是。因此,說中國崛起躍上世界舞台,比時下流行的說法「(大舉)復興」更貼切些。

中國近代的成長歷史很值得關注,未來的展望更是如此。據追蹤印刷與網際網路新聞報導的德州全球語言監測機構(Glabal Language Monitor)調查,中國是過去十年最被廣泛閱讀的題材。然而最可能決定結果的因素,往往不是最被注意的因素:有些人的報導似乎完全只注意經濟因素。

二十世紀下半葉以來有許多國家角逐世界領導權:在1960年代,許多人談到德國將取代美國;1980年代是日本;現在我們已進入(相當憂喜參半的)太平洋世紀;我們看到《當中國統治世界》之類的書(2012年)──也有人預測《中國即將崩潰》(2003年)。

中國在1976年毛澤東去世和文化大革命結束後,面對一個重大挑戰:中國何去何從?現在我們知道答案;但這些變遷如何發生(和為什麼)卻較不明顯。我們正處在中國發展可能從根本發生變化的階段。為了探討和預測未來將如何變化,我們應該檢視從中國歷史可以學到哪些教訓。我在本書追溯造就今日中國的一些歷史事件,探索中國成功的原因,並辨識若干我相信攸關了解其未來的主題。中國在經歷一段持續穩定的成長後,正面臨幾乎有如文化大革命結束時一樣嚴苛的挑戰。新挑戰──如國內的人口危機和邊境政權的崩解──隱然成形;中國已展現可觀的解決問題技巧,但這些才能目前正面臨嚴酷的新挑戰,例如公共衛生、國家整合、政權存續(以及世界將如何因應中國崛起)等日益迫切的問題。

思考中國在這個關鍵時刻怎麼看待自己、並且檢視它如何(和多快)改變,應該很有幫助。2012年,美國Pew的調查問中國民眾認為哪些議題對他們很重要。答案顯示物價上漲、官員貪瀆、所得不平等、食品安全、空氣汙染,以及製造品品質是主要議題5。今日中國民眾關切的議題很值得注意,但同樣值得注意的是中國明日將面對的威脅。

2012年國家主席胡錦濤在表示,貪瀆將考驗中國共產黨的統治。但還有許多其他問題—從失業到黨統治的正當性、人口、中國在世界經濟的地位,以及國內和邊界之外地區的不安定等問題。中國人民必須從種族的觀點(因此也是從人口觀點)看自己的國家,並思考其社會和經濟將如何運作。中國是一個民族國家還是帝國?中國嚴重的生態破壞會不會汙染外國?全世界最多的人口是否將面對日益升高的不穩定?中國研究能力的進步是否會讓世界畏懼?中國若持續興起,應該如何行事?

過去幾十年來,中國在面對和解決挑戰上的表現令人刮目相看。一胎化政策是一個勇敢的政治決策(雖然現在可能是問題的根源)。其核子和太空計畫獲得輝煌的成就;而且很少人料到中國經濟會在1980年到2000年間成長四倍。

約有五億人脫離貧窮。共產黨政府捨棄反覆無常的毛澤東烏托邦主義,成功達到可以客觀評價為滿足國家渴望的成就。但這並不能掩蓋、或淡化部分成就付出了龐大人員成本的事實。

許多國際注意力聚焦在中國安然度過近來的西方金融危機和隨之而來的動盪。不管中國是否會屈服於新一波貸款壞帳、或是能設法度過危機,這仍然攸關尋求世界經濟穩定的西方人士的利益。有些人預測,中國已找到駕馭市場力量的更好方法,並已準備好協助西方克服其經濟與金融陣痛。不過,經濟成長減緩加上經濟與就業的交互影響可能帶來不穩定。不管個人的政治傾向如何,很少人希望看到一場導致國家分崩離析的內部鬥爭。

因此,中國面對幾個重大挑戰;但要列舉每一種緊張的來源幾乎不可能辦到,所以我將只專注在可能帶來最大衝擊的挑戰。中國今日面對的主要挑戰十分嚴重,包括環境、福利、人口、就業、邊境、資源、科學和穩定──各種經常重疊的因素。中國的政治體制常遭到批評;畢竟它不是自由民主體制。然而,短短兩百年前,中國目前的體制有許多成分在西方也不會令人感到突兀:從歷史觀點,今日自由民主的價值並非人類的普世價值──即使在西方也不是。可以想見的是,經濟和社會發展目標的優先順序高於政治改革。中國領導人──至少在過去三十年間──必須克服的問題向來在規模和嚴重程度上都遠超過西方領導人。中國政府近幾十年來在行政管理上的成就,使它足以躋身歷來最成功政府之林。

本書回顧今日中國的背景,探究它如何發展到今日,以及我們可以從中學到哪些因應未來的教訓。我們將檢驗中國經濟如何發展到今日的水準,以及它面臨的挑戰,尤其是結構性的失業和虛弱的低成本製造經濟模式。中國深受工資上揚和失業激增的雙重難題,主要的經濟挑戰是能否改變其模式──不管是藉由建立一個創新經濟體,或變得更加消費導向。這已證明比想像中更難辦到,而我們將探究這其中的原因,包括教育、文化、道德和政治方面的因素。

目次

前 言 面對重重挑戰

第1章 今日中國的歷史淵源

第2章 破裂的經濟模式

第3章 虛幻的知識經濟

第4章 金融體系的弱點與風險

第5章 社會福利:缺少一把安全傘

第6章 環境惡化與生態浩劫

第7章 威脅社會穩定的因素

第8章 威脅國內穩定的因素

第9章 認同意識:國家和黨的未來

第10章 美國與中國的共同利益和敵對

第11章 與各強權的關係

第12章 中亞各國的威脅

第13章 第四度空間未宣告的戰爭?

第14章 與鄰國的關係緊張

第15章 世界舞台上的中國

第16章 結論

致謝

書摘/試閱

第13章 第四度空間未宣告的戰爭?

超級強權需要許多種能力,包括高水準的科技,以及和在全世界進行軍事行動的能力。直到最近只有美國足以達到這個水準,即使是蘇聯也未曾做到。在相對較新、仍然渾沌不明、但極為重要的網路能力上,中國已崛起成為世界領導國家之一。在這項科技上,幾乎找不到能直接威脅中國的國家。不過,值得注意的是中國如何利用其日增的力量。這引導到另一個問題,即世界對中國的行為和可能造成的不利後果有什麼反應。

十年的惡意攻擊

中國的網路活動至少從2002年以來就已引發日增的批評,而這與美國抱怨遭到許多來源的網路攻擊有關。在2006年頭十個月,據報導美國國防部的電腦網路遭到三萬次惡意攻擊;2009年,次數達到七萬二千次──每七分鐘一次。攻擊指向五角大廈、情報單位、軍方、國務院和白宮等目標。防衛這類攻擊的成本高昂,預料到2014年將超過100億美元。

軍事指揮與控制系統被認為特別易遭受攻擊,攻擊來源則包括與外國政府有關的團體、犯罪幫派和駭客組織。美中經濟暨安全檢討委員會在這方面有詳盡報告,其中2008年報告指出,美國當局曾:

在2002年偵測到一連串網路攻擊,侵入未列為機密等級的美國軍事、政府和政府承包商的網站和電腦系統。這個大規模的操作……由中國發動……中國下載了10兆到20兆位元組的資料……除了想獲得重要的軍事和政府活動資訊外,這項操作也偵察美國的指揮與控制系統。

在2011年,一次網路攻擊竊取二萬四千筆檔案,其中許多牽涉到高度敏感的國防系統。華盛頓相信,許多這類攻擊來自中國。這個領域的討論有許多環繞在攻擊的贊助者身分。中國已測試一項可以摧毀美國衛星的武器,而且已有能力用雷射讓衛星失去作用。2009年的美中經濟暨安全檢討委員會報導澄清三點:中國針對美國的網路間諜活動持續擴大;人民解放軍已成立網路戰「民兵組織」,成員包括學界人士;一家遭中國攻擊的美國國防科技公司的案例研究,指向「攻擊無疑是國家控制的」。美中經濟暨安全檢討委員會要求跨國安全業者諾斯洛普葛魯曼公司調查這種氾濫的惡意活動。該公司的分析清楚呈現:

此等電腦網路探測以美國和世界許多國家為目標,並極度瞄準國防工程資料、美國軍事行動資訊,以及與中國有關的政策資訊。就其規模而言,它所需要的資源深度已超過幾乎所有組織化犯罪企業的能力與組合,如果沒有某種國家贊助極難做到。

近日一個美國政府的研究小組表示,中國現在已有能力「隨時在世界各地」發動網路攻擊。2007年對五角大廈的一次攻擊,據信是由人民解放軍執行,那些駭客瞄準一套稱作NIPRnet的五角大廈安全系統,該系統對美軍動員任何與台灣有關的防衛行動很重要,破壞該系統將導致美軍反應嚴重延遲。同年,一份由美國陸軍戰爭學院教授渥齊爾撰寫的報告表示,中國已擬訂一套計畫,可透過網路攻擊使美國航空母艦的戰艦停擺。美國空軍指揮與參謀學院的卡內普少校在2008年寫道:

加州的民間網路安全業者 Finjan 公司,2007年12月公布一份初步報告指出,「過去三個月(來自中國)的網路攻擊幾乎增加為三倍」。海軍網路戰爭指揮部的官方發言人表示:「來自中國的電腦攻擊可能獲得政府支持,在數量、熟練度和精密度上遠超過其他攻擊者。」此外,Finjan 的報告發現一個「以中國為基地的中央化活動群體,其中一個網站屬於中國政府辦公室」。

有關對五角大廈的攻擊,卡內普少校寫道:

《金融時報》引述一名前五角大廈官員的評論說:「人民解放軍已經展現有能力進行癱瘓我們系統的攻擊……也有能力在衝突情況下,進行極大規模的二度入侵和破壞。」……在滲透五角大廈方面,分析師追蹤攻擊回溯到中國廣東省的二十部電腦系統,正是人民解放軍網路部隊和總參四部(負責電子戰/訊息情報)的總部所在地。

卡內普引述當時擔任馬里蘭州貝塞斯達安全研究所研究部主任帕勒的話:

攻擊精確、方法完美,以及全年無休的行動持續超過兩年半,牽涉的電腦工作站數量絕非業餘犯罪集團所能辦到……

卡內普少校說,帕勒形容這些攻擊「紀律比任何民間駭客團體進行的犯罪都嚴明十倍」。在2007年橡樹山國家實驗室遭駭客攻擊後,卡內普說:

駭客選擇的電子郵件通訊錄和密碼關係重大,因為駭客可藉以畫出受害者的社交網絡,以對更有利的目標進行後續攻擊……這些網路探測企圖很值得注意,因為電腦專家實際上追蹤部分探測回溯到中國政府。

卡內普少校後來也記錄:

五角大廈遭攻擊後不久,美國國務院承認也遭到大規模的中國網路攻擊,並描述為「影響全球運作的大規模網路入侵」。這些攻擊似乎針對部門總部和處理有關北韓與中國事務的辦公室。此外,蘭德公司報導,駭客也瞄準該公司的中國學者。

2010年,谷歌宣布該公司已成為大規模的中國敵意網路攻擊受害者,將停止在中國搜尋服務上的自我審查(參考第8章)。安全公司iDefense隨後進行調查,宣稱攻擊的來源網路協定(IP)位址和使用的伺服器,「都與一個由中國國家機構或代理人組成的外國實體有關」。研究人員「追蹤入侵來源到中國的兩所學校,其中一所與中國軍方有關」。維基解密公布的外洩美國外交電報表示,那次攻擊由中國政府安全機關的高層官員所指揮。同一年,「訊息實驗室情報報告」調查網路攻擊和惡意郵件的來源,特別著重在竊取企業資料的攻擊行為,發現來自中國的比率最高,達28%。2011年,谷歌表示美國官員和新聞記者的電子郵件密碼遭竊,攻擊源自山東省濟南一所與中國軍方有關的職業學校網站。2012年,白宮軍事辦公室遭侵入,據報導來源是中國。2011年,主管國防事務副國務卿林恩說:「現在網路戰爭的危險已趕上傳統戰爭。」最大的威脅是什麼?

美國智庫「網路後果」主管柏格指出:「大多數國家可以安度一次持續兩到三天的重大攻擊,但如果敵人破壞部分關鍵基礎設施八到十天,累積的經濟和社會破壞將使一個國家癱瘓……網路戰到底是什麼?……是不是包括把休眠病毒置入一國的電力網,正如中國已對美國做的那樣?」

在過去十年間,我們已看到對美國發動的各種惡意網路攻擊,通常都歸咎於中國。有些攻擊就只是間諜活動,另一些則已導致實質的破壞。「惡意活動」在2009年初達到巔峰,此後持續減少。不過,正如美國國防部的解釋,這是因為已採取措施,「在攻擊尚未達到登記為事件的門檻前,就降低其威脅」—這不表示嘗試攻擊的次數已減少。美國網路指揮部情報局長海軍少將考克斯2012年底談到中國攻擊時說:「他們努力入侵國防部的程度始終沒有改變。」

攻擊開始的十年後,2009年美國國防部在四年一度的角色與任務檢討報告中說:「雖然網路對軍事操作帶來獨特的挑戰,國防部在定義其網路世界的角色、任務和目標上已有長足的進步。」

美國可能寧可讓過去十年中國的網路攻擊促使軍方努力於加強防衛,而不是還停留在下定義。令人驚訝的是,美國安全研究人員白瑞斯福德宣稱,已成功入侵許多高度機密的中國軍事設施—侵略的行為並非總是搭配純熟的網路安全防衛。他指出,中國「幾乎完全缺乏基礎的網路防衛」。

2010年底,林恩表示,網際網路對智慧財產權的威脅代表對美國國家安全的威脅。他說:「電力網、金融體系、交通網,全都需要比我們目前所提供更高層次的保護。」這番話意味著仍未做好準備。同一年,前中央情報局局長海登說:「身為情報專業者,中國針對美國的間諜活動令我嘆為觀止……其廣度、深度和有效性都十分驚人。」在2011年,目前任職於華盛頓系統網路安全協會的帕勒說:「來自中國的攻擊不只是持續,還在加速中」。

網路破壞是嚴重的威脅

大多數國家涉入網路情報活動,據報導以色列利用它來對抗美國、法國用來對抗其歐盟夥伴國家、美國則用來對抗中國。不過,我們必須區別每個國家都從事的商業間諜行為,與故意破壞不同。

華盛頓情報與研究中心主任馬爾維儂說:「中國人最早把網路攻擊用在政治和軍事目標上……不管是戰場備戰,或侵入連接德國總理的網路。」此處「攻擊」的定義很重要,我們很難相信美國和以色列不設法刺探它們視為敵國的軍事能力。如果五角大廈6000億美元的預算沒有一毛錢花在偵測敵人的計畫上,美國納稅人可能會很痛心。也許偷偷溜入還無傷大雅,但為軍事或政治目的而破壞網路就是「攻擊」──蓄意地破壞。

美國參議院情報委員會在2009年報告:

網路安全是嚴重的國家安全和經濟安全挑戰……值得國會加強注意……委員會感到困擾的是……對於網路竊賊或美國資訊網路的潛在攻擊者有哪些機會、其活動和身分完全不了解……委員會高度關切保護美國的重大基礎設施。

電信基礎設施愈來愈仰賴軟體而非硬體,使它更加容易遭受網路攻擊。戴普圖拉將軍2011年向美中經濟暨安全檢討委員會作證,說中國已「確認美國軍方依賴資訊系統為重大弱點,若能成功利用,就可能癱瘓或削弱美國軍力到足以戰勝美國的程度」。

美國的國會議員惋嘆,包括華盛頓在內的攻擊受害者傾向於保守祕密,他們要求提高透明度,以從中學習教訓和減少未來的傷害。參議院的委員會說,美國「不能在這個領域假設保有明確的科技優勢」。這可能是「在某些領域我們沒有領先」的政治委婉語──而且是可信的,因為報告建議執行一套長期的「高風險」研究,目標是達成「革命性的突破」,即使有短期預算壓力,也要撥出經費來。

華盛頓刻意淡化中國的網路活動。2009年,當時最資深的美國反情報連絡官布連納說,中國對美國銀行發動網路攻擊的顧慮微乎其微,因為「它們有太多錢投資在裡面……我們的電力網呢?不會,現在還不會。但如果因為台灣而起爭議,這些問題的答案可能不同」。他也說,中國積極地入侵電腦是長期以來已知的事實,但華盛頓寧可不披露詳情。中情局曾在1990年代贊助研究,尋求削弱中國網路戰能力的方法,認為過度凸顯這個問題會誇大這威脅。

因此華盛頓雖然知情,但對中國的活動輕描淡寫。根據美國國家情報總監麥康納表示,俄羅斯和中國在2007年對美國從事間諜活動的頻繁程度仍接近冷戰的水準。

省思

我們應該從這些事得出什麼結論?網路入侵是相當新的活動,且缺乏共同接受的協定。竊取資訊但保持資料和設施原封不動,以及暫時關閉或破壞設施與資料之間的連結,也許可以作明確的區隔。前者是間諜活動,後者也許可說是破壞和國家恐怖主義。今日已開發國家的網路如此普及,一方面既是勢力強大,一方面卻極易遭網路攻擊。

和傳統間諜一樣,很難用法規明文規範隱祕活動。但這類攻擊的受害者會有什麼反應?印度已表示,把網路攻擊視為「恐怖活動」。俄羅斯討論過類似的構想。這些國家會不會容許報復那些被視為犯罪者的國家,以及需要多少證據,目前並不清楚。雖然大多數主要國家從事網路間諜活動,卻只有少數國家會進行破壞或讓系統停擺。有人說這不是網路戰爭,因為沒有人因此死亡。不過,破壞重大基礎設施是戰爭的重點,而這是蓄意破壞。包括中國、俄羅斯、北韓和以色列等國家,似乎有不同的遊戲規則。但我們不知道那些規則是如何。什麼是可被接受的行為,和不可接受的行為?美國很曖昧地站在場邊,(與以色列)被普遍認為應為對伊朗發動電腦病毒Stuxnet網路攻擊負責,但除此之外,在其他方面較像是受害者。Stuxnet令人吃驚的一面是,除了伊朗之外,至少有六個國家受到連帶破壞。我們不知道伊朗對精心策畫和恰如其分的報復有什麼感覺。迄今沒有國家指控美國從事網路破壞,但這是正常的。

在2009年,美國參議院情報委員會呼籲建立「網路戰爭的國際架構」。其他人曾提議簽訂一項新日內瓦公約,或至少一套行為準則。顯然有必要明確定義敵意何時變為戰爭。必須釐清哪些目標應被豁免於攻擊之外,以及哪些證據容許報復。在網路戰爭中有哪些禮節?如果你癱瘓我的交通管制系統一週,我能不能把河水引流到別處、不讓水流到你的灌溉系統?網路戰爭的界線還沒有大家同意的定義,這是必須牢記在心的重點。

我們生活在有許多聯盟的世界,如果有人向盟國宣戰,可能引發聯合的反應。如果你癱瘓我的銀行支付系統,我能否要求盟邦──你的鄰國──中斷通往你國家的鐵路交通?未來的共同防衛條約,可能必須註明簽約國應如何因應可辨識的惡意網路攻擊。網路戰爭應被承認,戰爭行為應被重新定義,何種情況符合可採取軍事對策必須釐清。例如,北約必須改革其條約裡規範受威脅的成員應受到武裝支援的第五條規定。

中國在網路世界是領先的強權,據報導,它在虛擬世界從事的敵意行為,要是在真實世界進行,可能必須經過宣戰。不過,中國否認從2000年以來許多國家政府對它的批評。這個環境還如此新,雖然中國似乎在技術上領先,我們不知道它在這個領域活動想做到什麼程度,也不知道主要西方國家是否也採用中國的方法,在這個領域擴大它們的行動。

如果美國要為Stuxnet負責,我們不知道它是否為特例,或者華盛頓碰上必須維護利益時也會採用網路恐怖主義。我們不知道中國的政治領導人是否已和軍方領導人討論過這個主題:這本身會引發有關中國政府本質的問題。我們知道中國國防部並不指揮軍方,那是中央軍委會的角色(參考第9章)。名義上有黨委員會和國家委員會的區別,但黨委員會似乎有支配權。文人政府—國家主席和總理—是否制訂軍事目標,包括對海外進行明顯有敵意的網路活動?可能不是。如果不是,他們是否知情?或者他們不干預「軍方事務」?前總理溫家寶告訴梅克爾,網路攻擊應該停止。但它們並未停止。黨是否仍控制軍方?這完全是黨的事務嗎?如果是,我們是否應假設國家主席身為黨領導人,同意這種策略?或者軍方想做什麼就做什麼,只差不能進行正式的傳統宣戰?每位中國領導人與軍方的關係可能各不相同。這些可能性讓我們對中國如何運作產生莫大的印象。

在承平時期從事網路破壞,原則上應獲得國家高層當局的許可。例如,如果文人政府不能過問或未被告知軍方事務,這表示有平行的國家結構,使得軍方當局可以決定影響外國的行動。相反的,如果國家主席和總理都涉入批准這類活動,那就違背了中國自稱的和平發展。(我們不應忘記阿富汗在911時收留蓋達組織,給了美國入侵阿富汗並推翻其政府的理由。)這類問題可能界定不同國家如何對中國的崛起作反應。畢竟,中國電腦入侵的設施不只是明確的敵人如美國,還包括友邦如寮國。

挑戰

中國現在可能是領先的主要網路強權,這對它帶來一項挑戰:如果其他國家相信中國的行為愈來愈好戰,會如何反應?

有兩個可能的觀點,其一是中國習慣性地使用網路恐怖主義,而大多數國家卻未如此。另一個是中國遠比其他國家具侵略性。中國冒的是玷汙其國際形象的風險。中國領導人是否認為展現力量可以為邁向強權鋪路?其他國家可能對這種不透明和不可預測的侵略性望而生畏。

美國或英國使用網路暴力的證據,很可能導致這類作法普遍被接受為正常行為。因此,中國若沒有製造出這類明確的證據,將格外令人意外──沒有這類證據肯定符合中國的利益。若非如此,中國可能被視為行為乖張的強權。如果世界採取這種觀點,可能只會損害中國崛起的可能性。

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。