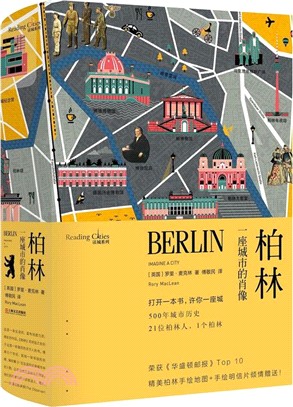

商品簡介

作者簡介

羅裏•麥克林(Rory MacLean),集英國皇家學會文學獎、加拿大評委會、英格蘭評委會榮譽獎,溫斯頓•邱吉爾旅行獎,並獲得國際IMPAC都柏林文學獎提名於一身。這本《柏林:一座城市的肖像》是其定居柏林後的傑作,榮登華盛頓郵報十佳讀物。至今為止他已有九本著作,其中包括十分暢銷的《史達林的鼻子》和《巨龍之下》。他給予了非虛構類社科作品創造性的寫法,不僅學識深厚,且文筆優美,令人喟歎。他的作品廣受青睞,他以敏銳的洞察力,扎實的學識征服了學界與大眾。除此以外,作者還為BBC寫廣播劇本,以及創作電影劇本。

譯者簡介:

傅敬民,博士,上海大學外國語學院教授《上海翻譯》執行主編。中國翻譯協會理事,上海市科技翻譯學會副會長,上海市外文學會常務理事。翻譯出版巜年輕的獅子》,巜亞當.比德》等譯著十四部。

周偉偉,平面設計師

GDC15(Graphic Design in China)出版物類金獎

香港亞洲最具影響力設計獎(Design for asia awards)銀獎

澳門設計雙年展(Macao design biennale)銀獎、評審獎

KTK設計獎兩項銅獎

東京TDC優異獎

紐約TDC優異獎

2009、2010、2012、2013、2014、2015、2016年“中國最美的書”

張佳琪

職業插畫師,畢業于上海大學美術學院設計系,主攻視覺傳達,曾任職於bingdesign、指南設計,服務品牌:相宜本草、chat等

名人/編輯推薦

《柏林:一座城市的肖像》是我讀到的非凡的歷史作品……這是一本關於想像、沉思、崇敬、困惑,以及夾雜著作者對這座城市愛恨交加情感的作品……是一本令人震驚的美妙作品。

——華盛頓郵報(The Washington Post)

麥克林展現出其講故事的超絕能力,完美無瑕地將歷史、事實和民俗編織在一起……他通過這座城市的碎片與那些鮮活的人物,把我們帶進了這座城市豐富而動盪的過去。

——出版人週報(Publishers Weekly)

這是一本生動的,富有創造力的,精彩的作品。麥克林這本《柏林》的突出之處在於這是一本強烈的關於人的書。橫跨五個世紀,猶如一塊華麗的織錦,編織著21位生活在這座城市中的人物,以此帶出這座城市的敘事。他們的故事如同小說般迷人、精彩。

——英國觀察家報(The Observer)

麥克林對柏林城市歷史精彩豐富的回看解釋了這個地方持續迷人的原因。

——英國衛報(The Guardian)

序

序幕

想 象

曙光劃破天際,薄霧之中隱約可見的幻影形同宮殿一般。那是一座已經消失的宮殿。空中飄蕩著宮廷長笛獨奏曲。曾經,在列寧點燃革命的火焰之前,他還乘坐火車在此地短暫停留。但現在,這條鐵路已無人記得,鐵軌兩旁雜草叢生。蒂爾加藤公園中森林繁茂,卻難以遮蔽勝利的光芒。薩克豪森集中營焚屍爐內的骨灰,塵卷般地飄浮在柏林大屠殺紀念館的上空。柏林牆舊址處,如今是一座公園,分為若干區域,狹長而毫無修飾,經常可以聽見孩子們的笑聲回蕩於此。在一個極為普通的停車場中,遊客們駐足而立,屏氣凝神,他們的腳下曾是希特勒的地堡。

我們為何對某些城市心馳神往?或許因為兒時讀過的一個故事,或許因為青年時的一次邂逅,又或許,我們為之心念一動,只是那個城市中的某群人、某個建築或者某段歷史蘊含了我們體會人生真諦的某種奧秘。巴黎乃浪漫之城;盧德等同於奉獻;紐約意味著活力;倫敦則永遠體現了時尚。

柏林,卻總是變化無常。這座城市的身份,建基於變化之上,而非基於穩定。沒有一座城市像它這般,循環往復于強大興盛與蕭瑟衰敗之間。沒有一個首都如它這般,遭人憎恨,令人惶恐,同時又讓人一往情深。沒有哪處地方像它一樣,五個世紀以來飽受衝突之苦,深陷混亂之中,從宗教戰爭到冷戰一直都位於歐洲意識形態鬥爭的中心。

柏林這座城市,永遠處於變化之中,從未真正定型,因而它更讓人想入非非。即使還未曾相見,陌生人就能充分感受到這座城市的現在與過往,前者不容置疑,後者令人痛苦。他能深切地感受到生命的鮮活,夢想的實現,邪惡勢力的毀滅,感受至深,猶如身臨其境。城市中的種種,無論是被丟失了的還是需要重塑的,總有新的思想迫不及待地趕來填補空白,讓銷聲匿跡的呼之欲出,將現實與虛幻相聯。正因為沒有定論,一場栩栩如生的對話,就能再現當下與過往,將親眼目睹的城市與書本、電影、繪畫以及充滿想像的建築烏托邦中所描述的某個地方聯繫起來。歷史回蕩于大街小巷之間,柏林的夢想家和獨裁者們的憧憬和野心,似乎已經融入磚牆之中,成為這座城市實實在在的一部分。這座昏昏欲睡而又變幻莫測的城市,在人們的腦海中活靈活現。

早在十幾歲時,我就成了背包客,“遊歷”了歐洲。在那個快樂而自在的夏天,我登上了埃菲爾鐵塔;在西班牙廣場,沿著臺階拾級而下;在愛琴海畔的璀璨星空下,也曾體驗過海浪呼嘯。然而,就在那個假期的最後一周,我看到了柏林牆。這道壁壘可以用十惡不赦來形容,見到它的瞬間,我震驚至極。在這片歐洲大陸的中心,只有崗樓、帶刺的鐵絲網,以及嚴陣以待的士兵,他們隨時準備消滅那些企圖越過這道壁壘、投奔另一個政府的同胞。

我知道歷史。我明白這裡曾發生過什麼。但我卻不明白那一切究竟是如何發生的。戰時的策劃者、蘇維埃的部長、東德國家安全局的特工,正是他們這些人的行為分裂了德國和歐洲。他們並不是什麼怪物,他們只是尋常的男人和女人。我很想瞭解他們的動機,也很想知道他們所做的一切。但與此同時,我也對他們的罪行感到厭惡,想要感受一番那些受害者所經歷的苦難。

在那一周之中,柏林牆一次又一次地吸引著我。在一個集市的盡頭,我長時間地站在一個木制的瞭望臺上,眺望在戰爭中被夷為平地的波茨坦廣場。我默然無語地將目光越過這片充滿死亡氣息的區域,詫異於在一座城市中心地帶的水泥之中竟然能禁錮思想的衝突。

於是,在那個假期的最後一天,我越過邊界線來到東德。在查理檢查站,我跨過白色油漆線,從柏林牆的一處空隙間穿過。大門升起後又在我身後關閉。汽車和行人都被趕入了圍欄,那是用混凝土澆築的雙彎型路障。一架蘇制米格飛機低空飛越荒涼的勃蘭登堡門上空,震動著周圍建築上的窗戶,也動搖了我對於人性本善的信念。

我將護照遞給了一位軍官。他全副武裝,一言不發。我付了簽證費,站在濛濛細雨中,一名東德人民軍中尉緊盯著我。他身著灰綠色軍裝,手握一支裝了子彈的步槍。除了他們自行搭建的監視哨所之外,附近所有建築的大門都用磚塊堵住了。地鐵站的出入口也被封了起來。弗裡德里希大街,曾經被譽為柏林的艦隊街,即新聞中心,往日的熱鬧繁華如今已不復存在,只剩下露天通道游走於千篇一律的混凝土建築群中,吞噬著路人和他們的記憶。

最後一天,也是第一天,我離開了嚴密控制的邊界地區,前往狂風肆虐過的亞歷山大廣場。我隨身帶著阿爾弗雷德·德布林(Alfred D?blin)寫的《二十年代的短篇小說選》。在戰爭爆發之前,柏林牆尚未修建之時,柏林最偉大的傳記作家曾流連于中央廣場的鵝卵石小道和各式商店,記錄下遊手好閒的年輕人厚顏無恥的形象,也記錄下鐘錶匠和底層妓女的日常瑣事。他深入當地生活,能聽到周遭人粗聲粗氣地用意第緒語叫喊。魚販們在帶有尖角的高房子裡出售肥美的冰凍鯡魚,地窖門口掛著用粉筆寫的價目表。鑄幣路(Münzstra?e)電影院外的集市上,人聲鼎沸。工人書店的上方有一幅畫:一隻手放在一本打開的書上,在一把鐮刀下方畫著玉米穗,旁邊寫著一句話,“要想產量高,必須學文化。”

但是在二十世紀七十年代,巨獸般的灰色混凝土建築連綿不絕,我無法找尋到五十年前德布林筆下那個令人感到“心靈震動”的柏林。阿爾貝特·施佩爾(Albert Speer)式的夢幻、英國蘭開斯特式轟炸機、共產主義市政設計者們,所有這些因素讓這座古老的城市幾乎面目全非。我聽不到鳥語蟲鳴。磚瓦鋪就的“人民友誼噴泉”已然乾涸。中央商場幽暗、空曠,了無生趣,除了蘇聯的麥樂迪雅牌(Melodiya)唱片之外,基本沒有其他商品出售。空中漂浮著木材和煤炭燃燒後形成的懸浮物,髒得發黑的車站一股灰塵的味道。一輛紫褐色和米色相間的短途火車開過拱門。我緊緊地攥住手中的書,緊到指關節發白。亞歷山大廣場可謂人跡罕至,只有一對年輕的夫婦推著嬰兒車。世界鐘的外表已經褪色,裝飾在裡面的行星像原子核周圍即將消失的原子般震顫著。那對夫婦走到世界鐘下便停下腳步,給嬰兒重新蓋好毯子。我朝嬰兒車看了一眼,裡面躺著個塑膠娃娃。

一座孤零零的建築吸引了我的目光。在亞歷山大廣場的西側,有軌電車站的後方,是聖瑪利亞教堂。這是柏林第二大堂區教堂,於十三世紀的某一年建于一處沙土坡上。只有它傾斜的角度與古街的風格相一致。然而,我迫不及待地來到它跟前才看到,古老的磚牆上佈滿了彈孔。窗戶上積著灰塵,勉強能透過一縷微光。但僅憑如此微弱的光,只能將靈魂留在無法辨認的影子裡,根本無法將其帶入天堂。教堂的門道裡,修鞋匠握著銼刀為一位婦人修理鞋跟,而那位腳上只穿著長筒襪的婦人則孤零零地在一旁凍得瑟瑟發抖。

死神就站在他們身後的門廊裡。無論是紅衣主教、教皇、國王、騎士、法官,還是傻瓜,死神都緊緊地握著他們的手,領著他們走完生命的最後一段旅程。我跟著他們一起進入了教堂的中殿,沿途約有二十米的牆上裝飾著哥特式壁畫,略有褪色。有一幅名為《死亡之舞》(Totentanz)的壁畫,繪於1469年左右,畫風簡潔幼稚。這幅壁畫隱匿于白石灰之後長達幾乎半個世紀,歷經戰火紛飛,並安然度過了崇尚不可知論的歲月。尼采曾從壁畫前走過,那些已經隱遁的笨拙舞姿,卻讓他首次感受到柏林“對於死亡的隱形訴求”。歌德、伏爾泰、格林兄弟也曾先于尼采的腳步到過聖瑪利亞教堂,與其說參觀《死亡之舞》,不如說是感受它。契訶夫、卡夫卡、德布林、納博科夫、君特·格拉斯,這些柏林的遊客或是居民亦是如此。在這同一個門廊裡,奧托·迪克斯畫作中那位嘴唇烏黑的性感舞蹈家安妮塔·波波曾深受啟發,創作了《裸死之舞》;尼克·凱夫也曾駐足於此,腦海中回蕩著抒情民謠《死亡不是終點》的詞句。讓-保羅·薩特旅居柏林期間,甚至把這座城市想像成一個特殊的世界,在這個世界裡,逝者與生者同在,只是生者無法看見逝者,逝者也無法觸及生者。

身著壽衣,令人毛骨悚然的領舞者,回頭掃視著跳躍翻騰的眾舞者,用德國方言以詩歌體喊道:“來吧,都來跳死亡之舞吧。”我意識到,正如他看著每一個路過這裡的人,他也同樣正看著我,他使我們每一個人都醉心於這種舞蹈。

瞬間,我似乎看到自己抓住了死亡舞者之手。我跟隨他們走出教堂,此時,陽光也透過雲層照射下來。亞歷山大廣場不再空曠荒涼。一眨眼的工夫,到處都是飽受瘟疫之苦的人們,還有來自哈布斯堡的軍妓。中世紀的人們,無論是那些講故事的,還是大嗓門的潑婦,都復活了。飽受戰爭摧殘的婦女佝僂著背,忍受著圖謀報復的蘇聯紅軍對她們的調戲。人群中,我看到了嚼著口香糖的美國大兵,也看到了早已被火焰吞噬的英國投彈手,手中緊緊攥著還在燃燒的降落傘。我看到拿破崙駕馭著白色戰馬,也看到納粹党衛軍趾高氣揚地殘殺猶太兒童。我看到約翰·甘迺迪的車隊停在麵包店前,買了一打李子醬夾心餅,上面撒著白色糖粉。

不止如此,在逝者之中,還出現了一些已經成為這座城市標誌的藝術作品:大衛·鮑威(David Bowie)歌曲中的“英雄”在柏林牆邊親吻;維姆·文德斯(Wim Wenders)鏡頭中的天使振翼飛過高舉火把的納粹遊行隊伍;薩利·鮑爾斯(Sally Bowles)與瑪琳·黛德麗(Marlene Dietrich)一起逛街購物;勒卡雷(John le Carré)筆下的喬治·史邁利望著駛往奧斯維辛的滿員列車。眼前所能見到的所有關於柏林的傳說,無論是真實的還是想像的,均與死神攜手,同時也與我手牽著手。

天色微暗,我的遐想也戛然而止。暑假就這樣結束了。我離開了教堂,搭乘飛機返回加拿大,回到了尋常世界。但是,我身體裡的某個部分卻相信,儘管我們已然離開,我們卻繼續存在於某個地方。很快,我感覺自己身不由己地要重返柏林。在隨後的十幾年中,我一次次地返回柏林,拍攝電影,開始撰寫我的第一部著作,試圖洞穿那些隱匿於慘白磚牆之中的鮮活歲月。對於這座神出鬼沒、變化無常,但又令人心醉神迷的城市,我只能是愛恨交加,欲罷不能。

一轉眼到了1989年,終於又撥雲見日。東德和西德又手拉著手,揮舞著煙花棒,一起在柏林牆頭歡騰起舞。這一次,他們不再是與死神共舞最後的華爾滋,而是為了慶祝一個全新的開端。在這片邊境上的無人地帶,在這片平整的沙地上,我留下了一串連接兩個世界的腳印。在我周圍,成千上萬的柏林人用鋼鎬和錘子砸倒了壁壘。嗡嗡作響的特拉貝特牌汽車(專門銷往社會主義國家的汽車品牌,紙板制的車身,排放藍色尾氣,總是熄火,需要人推行),將一群正在拆除水泥擋板的士兵團團圍住。在查理檢查站,前蘇聯大提琴家羅斯托羅波維奇(Mstislav Rostropovich)即興演奏了巴赫的大提琴組曲,其本人受到前蘇聯政府的威脅、恐嚇,甚至被剝奪了國籍。在他身旁,一位老者雙膝跪地,淚流滿面。築路工人重新將截為兩段的街道鋪設貫通。那些幽靈車站也全部恢復使用。一年之內,長達155公里的柏林牆完全消失了,只留下路面上石塊與牆體連接處的斷層,形成一條不起眼的輪廓線,圍成了一個特殊而又扭曲的圈。我的所作所為在這座城市中已經成為記憶,當然也已成為柏林歷史的一部分。其原因,並非完全因為我做了什麼重要的事情,而是因為他們的所作所為,他們的事蹟已經與我的生命緊密地交織在一起。

如今,歷經四十年不斷造訪這座城市之後,我已定居於此,試圖勾勒這座城市,這座曾經將過去與現在分割開的城市,這座曾經將和諧與反抗區分開的城市,這座曾經將歷歷在目與隱遁無形分隔開的城市。我站在亞歷山大廣場,遊人如織,柏林老人沐浴在陽光之下。大家手裡拿著蘋果手機,牽著小狗,腕上戴著的手環虹光閃爍,或者在一些咖啡館外,他們蓋著毯子窩在椅子上。我一次又一次地從廣場出發,離開人群,千回百轉於這座城市。我明白,單憑長時間行走於市區,記錄下一些有趣的事情,還不能夠真正描繪出這座城市。如果想要記下一切看得見和看不見的,如果想在柏林找到那些充滿活力的傳說,你就需要瞭解一些創作者:藝術家、思想家和激進主義者。他們的視野充滿了激情和信念,如同嚴冬之夜一般給人一種真實的存在感。柏林成就了他們,正如他們造就了柏林,使之從一個極為普通且毫無藝術氣息的孤零地區變身為歐洲的重要都市。

本書通過描繪那些男人、女人以及無數默默無聞的人來刻畫這座城市,推測他們的生活軌跡,無論他們是德國人還是外國人,是土生土長的還是移居而來的,是政客還是畫家,是心碎的國王還是重生的歌星,是惡魔般的天才還是天使。他們中的任何一個都與眾不同,每個人都是獨立的個體。但是有一個特點將他們聯繫在一起,也使他們融入現代。這片土地既孕育了創造力,也滋長了罪惡,這裡是幻想的家園、死神的故土,柏林激發他們盡情想像。

目次

目 錄

001 序幕

003 康拉德·馮·科林和真愛

023 科林·奧爾巴尼和演員們

037 腓特烈大帝和普魯士的締造

055 卡爾·弗裏德里希·申克爾和帝國的夢想

075 莉莉·諾伊斯和貓頭鷹

089 瓦爾特·拉特瑙和《遺失的美好》

105 埃爾西·赫希和她的幻想

119 瑪格麗特·泊梅和《迷失少女日記》

137 弗裏茨·哈伯和《惡魔的地理位置》

157 凱綏·珂勒惠支和《母與子》

177 生活在想像之城的克里斯多夫·伊舍伍德

197 貝爾托·布萊希特與《運氣和史詩》

207 玫瑰人生

229 萊尼·裏芬斯塔爾及其致命弱點

253 阿爾貝特·施佩爾和他的日爾曼尼亞

267 約瑟夫·戈培爾,成就希特勒的男人

295 迪特爾·沃納,修建柏林牆的人

315 比爾·哈威與柏林隧道

339 約翰·F·甘迺迪,政治如戲

353 大衛·鮑伊和他的專輯《英雄》

375 劉瘋哈和他的槍

389 人民,讓我們跳舞吧!

407 伊爾絲·菲力浦斯,在另一個柏林

414 尾聲

418 後記與參考文獻

427 致謝

429 譯後記

433 索引

書摘/試閱

1. 當詩句不由自主從他嘴裡噴吐而出,他從評委面前轉過身,面向普羅大眾。在普羅大眾面前,為普羅大眾吟誦,他一下子擺脫了恐懼和怨懟。他的內心充滿了愛,愛他含羞帶憤死去的父親,愛他並不完美的妻子,愛那千瘡百孔的柏林。他的聲音變得比以往任何時候都要響亮,完全沉醉於自己的音色和音域。這詩歌解放了他的思想,為他的思想插上了翅膀,戳穿了這位勃蘭登堡藩侯的謊言和暴行,將所有的清規戒律都拋諸腦後。

——第一章

2. 申克爾實在不明白,實用建築為什麼不能同時也是藝術品,為什麼不能改觀環境,讓生活熠熠生輝。於是,他開始讓磚塊——工業時代用途廣泛的建築材料——為藝術服務。起初,他用磚建了一座教堂,1832年,又建了柏林建築學院。

他建造的建築學院外形雅致,風格前衛,具有革命性的意義。它的形狀、實用性以及行雲流水般的正面外觀,比包豪斯建築學派的極簡現代主義還要早一個世紀。同柏林舊博物館一樣,申克爾賦予這些建築文化內涵,建築牆面上的陶制嵌板,栩栩如生地圖解了建築發展史上的重大時刻:赫爾克裡斯擁抱著多立克式的柱子;頭上戴著玉米穗、雙膝跪地的女孩象徵著科林斯柱式和愛奧尼克柱式;一個赤身裸體的婦女用鉛垂線測量空間。他熟諳歷史,觸及未來。

——第四章

3. 窗外,季節變換,鬥轉星移,世事滄桑,施普雷河的河水顏色也從暗藍變成烏黑,可是在埃爾西的房間內,弗雷德里克只是關注她臀部的曲線和上翹的下巴。有一次,他在她腳邊坐了整整一個小時,畫她的腳後跟和腳趾頭,他的手指頭就擱在她的腳踝上。

——第七章

4. 希特勒和戈培爾深知如何玩弄民眾,如何安撫他們的沮喪和恐懼,如何引導他們熾熱的、壓抑許久的激情。他們的喪心病狂需要有受害人,於是戈培爾那些“勇敢的小夥子”便將猶太人推下公共汽車,對他們拳打腳踢,公然施以暴行。而戈培爾他們對年輕人的這種殘暴聽之任之,蓄意縱容。在街角處,在影院裡,在下午三四點鐘,這種仇恨隨時隨地都會突然爆發。陽光下閃爍著刀光劍影,庫達姆大街上猶太人的商店遭遇砸搶。一位捷克外交官在格魯內瓦爾德森林中,看見三個年輕人騎著單車,邊騎邊唱:“當復仇的時機來臨,我們隨時準備大屠殺。”在諾倫多夫大街的咖啡廳裡,伊舍伍德無意中聽到一個年輕的納粹分子正與他的女友討論未來。

“噢,我知道我們將贏得勝利。”男的高聲叫嚷,用拳頭砸著桌子。“但這遠遠不夠!必須血流成河!”

女孩安慰性地摸了摸他的胳膊。她正試圖將他哄回家。

“但這是毫無疑問的呀,親愛的,必然要血流成河。”她柔聲細氣地說,“元首在我們的計畫中就是這般承諾的。”

——第十六章

5. 那年的冬天,尤其寒冷漫長。1955年3月初,威克帶領的1號專家小組接手了美軍的任務。一天早晨,霧氣彌漫,他們已經開始向上挖掘隧道。因為隧道擁擠,工程兵的體溫導致隧道變得越來越暖和,致使隧道地表上的積霜漸漸融化,整條隧道的地面上形成了一條十分顯眼的路線,一直穿過邊境線蜿蜒至蘇聯紅軍駐地。一個巡邏小分隊碰巧經過這條路線,還停下來跺腳取暖。不過,巡邏小分隊和蘇聯軍的哨兵都沒有向地面上看。幸虧此時地面霧氣繚繞,再加上及時往隧道裡灌進刺骨的寒風,才使得這次作業沒有暴露。

比爾·哈威對地下世界的迷戀,幾近病態。對於基督徒而言,地下世界是一個不為人知的、與死神共舞的地方。他在印第安那的一個小鎮上長大,自小就喜歡在他家房後的樹林裡挖秘密小洞,把死去的寵物藏進洞裡。在柏林的時候,他發現了希特勒曾經於沃斯大街旁建造的地堡入口,使他得以進入那個位於滕珀爾霍夫機場地底下巨大的隱蔽世界。德國的梅塞施米特式戰鬥機就是在這一機場集結出發的。他還曾爬進過位於格森布魯能火車站地下那濕冷幽閉的防空洞中。如今,他每隔一晚就會讓人開車帶他去隧道一次。為了避人耳目,他每次都坐不同的車,然後乘坐一輛封閉式貨車抵達隧道口,以防敵軍有所察覺。他喜歡順梯而下,感受周身被冷空氣包圍,同時他也洋洋得意,因為他自己所做的,常春藤聯盟那些趾高氣揚的同僚們卻力所不能。他也喜歡這種絕處逢生、自謀生路的感覺。

——第十八章

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。