再享89折,單本省下36元

商品簡介

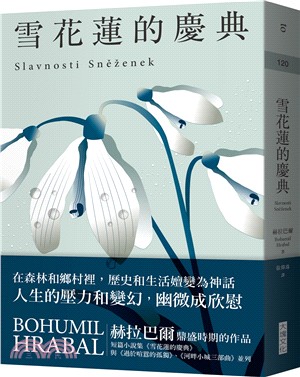

◎《雪花蓮的慶典》與《過於喧囂的孤獨》、《河畔小城三部曲》同為赫拉巴爾在1970年代鼎盛時期的作品。

赫拉巴爾暮年回歸故鄉的日記體小說

赫拉巴爾在布爾諾出生,但度過童年、青少年時期的寧布卡才被他視為故鄉。1966年,他在寧布卡近郊的克爾斯林區買下一棟木屋定居。避世狀態的赫拉巴爾在這裡進入創作的全盛期,完成自傳體小說《河畔小城三部曲》,寫下雙親與貝賓大伯的故事;以及他醞釀了二十年,終於花了四年寫完的《過於喧囂的孤獨》。

此外,他還以克爾斯為背景,用日記的形式寫下短篇小說集《雪絨花的慶典》。「在我人生的暮年,我回到了童年時的故鄉,謙卑地在林區生活,與當地村民和環境融為一體。……我藉助語言合成思維的雕像,複製了村民生動的對話,以及以克爾斯林區為主題的變奏語流。」

小器的餐廳老闆、美麗優雅的夫人、活在昔日榮光的自負畫家、喜好囤積舊貨的怪人、一心想擺脫專橫妻子的膽小丈夫……不僅這些富有生命力的角色以林區為舞台,交錯登場,赫拉巴爾也將自己寫進書中,化身為想要避世,但又有些不甘寂寞的作家,一方面想要專心寫作,一方面又不拒絕來串門子的鄰居——因為他們提供豐富的寫作素材。

捷克導演日依.門澤爾(Jiří Menzel)在一九八四年將本書改編為電影,赫拉巴爾曾表示:「這部本土色彩濃郁的捷克喜劇,是令人傷感的當代民謠,是傷人的幽默曲,一部具有悲劇內涵的怪誕作品。」

作者簡介

博胡米爾.赫拉巴爾(Bohumil Hrabal),捷克作家,生於一九一四年,卒於一九九七年。被米蘭.昆德拉譽為「我們這個時代最了不起的作家」,四十九歲才出第一本小說,擁有法學博士的學位,先後從事過倉庫管理員、鐵路工人、列車調度員、廢紙收購站打包工等十多種不同的工作。多種工作經驗為他的小說創作累積了豐富的素材,也由於長期生活在一般勞動人民中,他的小說充滿了濃厚的土味,被認為是最有捷克味的捷克作家。

赫拉巴爾的作品大多描寫普通、平凡、默默無聞、被拋棄在「時代垃圾堆上的人」。他對這些人寄予同情與愛憐,並且融入他們的生活,以文字發掘他們心靈深處的美,刻畫出一群平凡又奇特的人物形象。赫拉巴爾一生創作無數,作品經常被改編為電影,與小說《沒能準時離站的列車》同名的電影於一九六六年獲奧斯卡最佳外語片獎;另一部由小說《售屋廣告:我已不願居住的房子》改編的電影《失翼靈雀》,於一九六九年拍攝完成,卻在捷克冰封了二十年,解禁後,隨即獲得一九九○年柏林影展最佳影片金熊獎。二○○六年,改編自他作品的最新電影《我曾侍候過英國國王》上映。

徐偉珠,女,江蘇無錫人。1990年畢業於布拉格查理大學哲學院語言文學專業。在捷克學習工作十餘年,現為北京外國語大學捷克語專業副教授。出版譯著《洪水之後》、《終極親密》、《嚴密監視的列車》、《雪花蓮的慶典》、《布拉格故事集》等十餘部。2019年9月被捷克外交部授予揚.馬薩里克銀質獎章,同年10月28日由捷克總統親自頒授一級功勳獎章。

目次

林中殘木

聖伯納餐廳

等待麵包

月夜

失控的牛

珍寶客機

馬贊的奇跡

麥德克先生

三角鋼琴裡的兔子

兒童節

卡格爾先生

雪花蓮的慶典

朋友們

樂力

露倩卡和巴芙琳娜

最美麗的眼睛

盛宴

雍德克先生

畢法爾尼克的金髮

伴娘

風乾香腸

書摘/試閱

林中殘木

我剛在打字機上敲擊沒幾分鐘,就有人推開了院門。客人站到窗前,喊道:「很好呀,在寫作呢!」我機械式地綻開一絲微笑,試圖不讓自己分心,沉入構思中的故事裡,在那用克爾斯松木搭建的明亮舞臺上,我筆下的一個個人物正遊走其上。所以我心不在焉,對來客答非所問,眼睛不時瞄一眼打字機,擔心中斷了故事的脈絡,片刻之前靈感還似湧泉,汩汩湧入我的打字機……

在此同時,客人叼著菸,呷著咖啡,神采飛揚地對我敘述起什麼,我置若罔聞,一心考慮自己過多久會到達空靈的巔峰。在進入放空狀態之前,需要自我清理,把所有的圖像和訊息拋得遠遠的,這需要時間,而且費神。一旦我的內心平靜下來,靈感便如暗流湧動,然後我一股腦開始往打字機裡灌入全部的文字。它們從地下潛河裡不停歇地冒出來,然後再塗塗刪刪,原先的文字被我改得面目全非……

我的客人賴著不肯離去。她的名字我不記得了。她越是強調要告訴我的消息無比重要,我越發崩潰,擔憂我沉浸其中的故事會離我而去,拋下我,漸行漸遠,閃亮瞬間的舞臺慢慢黯淡熄滅——黑暗的空間裡唯一發光的舞臺,我安排的人物正一一在舞臺上亮相。眼看這個舞臺也將從眼前消失,我筆下的人物墜入深淵,我已無力喚回他們重返我的舞臺 ……這下可好,故事從我的指尖上漸漸遁隱,我曾苦苦醞釀那個故事,像跳高運動員,就為了翻越那兩百一十公分的高度,而我的客人卻對我絮叨說:「哎呀,反正你整天都無所事事,你等我離開了再繼續寫完,不行嗎?」我說:「好吧,我洗耳恭聽。」於是很多聳人聽聞的消息灌入我的耳朵。可我認為,即使那些相關事件和消息再驚豔,它導致我的故事,剛才我正奮筆書寫的那個故事,無法復活。這個故事我期待了許多年,我幾乎已經絕望,然而在今天清晨,它突然出現了,無比鮮活。它牽住我的手,把我引向打字機前,懇求我把它寫出來,因為它日臻成熟,已經成型,我不必苦思冥想,牽強附會,只需深深地愛上它……

然而我那些不邀自來的串門子客人,每天至少出現三個。每位客人踏進門來,都帶著自己是唯一的念頭,覺得我在她身上投入那麼一丁點時間,又有何妨?所以,眼前的這位客人,跟那些已經來過而且還會繼續來訪的客人們一樣聲稱,她到我家裡來,是為了幫我排解寂寞,給我勇氣,不僅激勵我寫作,還能激勵我生活,況且他們是在自己都忙得目不暇給的情況下來看我的。有時候,來客們在院門口相遇,相互禮貌地問候,他們的身影會朝相反方向交錯而過,但本質上這些來訪都是同一個模式——讓我崩潰。過程往往是這樣的:好幾位客人直接在我家裡碰頭,坐著不肯離去,輪流對我發問。然後,其中一位訪客先離開了,在大門口不吝對我悻悻然直言,說今天我有些莫名地故作正經,我不該對他們如此冷淡……

然後客人們相繼道別,沿著沙地林蔭道遠去,步入樹林,嘴裡一邊嘀咕說我以前沒什麼名氣的時候,我倒還算是個人物;而如今,我自以為是個人物時,我反倒什麼都算不上了……我好幾次推託,辯解說:「我累了。」但所有的來客都跳起來表示質疑。那一次有三批客人同時對我大聲質問,興致勃勃地叫嚷:「你累嗎?累從何來?」他們居高臨下地俯視我,眼睛裡迸射出怒火和義憤,認為我怎能如此褻瀆這個詞,我,居住在林區,沒有孩子,收入大大超過花費,不必一大早起床去上班,因為我已經退休在家……

並非所有的來訪都如此。還有另一類。有許多來訪者登門,旨在給予我幫助。有一位女士決定,每個星期六跟自己的男友到我這裡來過夜;另一位則邀請我去摩拉維亞小住三天;第三位恨不得立刻把我塞進她的小汽車裡,載我去索別斯拉夫辦一場讀書會,朗讀自己的作品;第四位想介紹我跟一位著名學者認識,然後再結識韋里赫;第五位的後背上駝了巨大的雙肩包,下令我必須立即跟她去圖爾諾夫 ,從那裡再一起徒步去舒馬瓦山……我對所有人都允諾說:「好的,好的。」因為我看出來了,倘若我不答應,他們會呲著牙撲上來一口咬住我的喉嚨,還會在我的門把上啐唾沫。

每天晚上,我蹲在水泵旁清洗餐具,用抹布把每一個盤子、茶缸、玻璃杯和刀叉擦拭乾淨,同時腦子裡有一個印象揮之不去,那就是我需要耗費很多時間,才能在成堆的客人們留給我的襯衫、褲子、西服和領帶裡,找到我自己的衣服,雖然它們已經有些過時,卻是按照我的體型量身訂做的,顏色我也中意……

然而,比起那些來訪更甚,也更折磨我的,是我的鄰居們的善意。每天,那些從外面來的訪客們前腳剛走,鄰居便接踵而來,為了安慰我,說他們對這種煩人的來訪感同身受。我的鄰居出現時,都慢慢地,悄悄地,躡手躡腳地,很用心地先在窗口探個頭,然後歡呼道:「好極了,他沒在寫作!」隨即招呼其他鄰居,於是那些人從灌木叢後冒出來,前呼後擁撲進我家,跟我擁抱,奉勸我,說如果我不寫作,那相當於無所事事,而無所事事乃是一種罪過。而贖罪的最好方法呢,是種植杜鵑花、紅榛樹、茉莉花和其他觀賞性灌木……於是第一位鄰居拿一把鐵鍬給我,第二位鄰居兩把鋤頭,第三位說他家裡多出一輛小推車,直接把推車送來了,第五位拿耙子來,第六位把我領到樹林裡,指點我樹葉底下覆蓋了肥沃的腐殖土,最適合種杜鵑花和山茶花啦,其他鄰居則教我如何種菜……

所以,有時我躺在陽光下,躺椅邊上會備好一把鐵鍬、耙子或鋤頭,一旦有人擰動 院門把手,我立刻跳起來,鋤起灌木旁的土,耙一條小道,或者把鐵鍬扛在肩膀上,上前迎接鄰居或來訪者。這些園藝用具讓我的手掌和指肚硬實起來,手上長滿了老繭,變得麻木生硬,當我在打字機上寫作時,敲擊聲響亮,好像在家裡操作印刷機,或者自己在偽造硬幣似的。打字機發出的噪音,引來了客人,因為聲響告訴客人,我在家呢;同樣的,這噪音趕走了鄰居,他們在自家的地界上蹓躂,很滿意此刻我在寫文章,一旦聲音停下來,表示我歇手不寫作了,我自由了,無所事事了,而防禦懶惰的最佳辦法就是園藝活,反正都是幹活。

於是一位鄰居在午餐時間送來一鍋鹿肉給我,另一位鄰居送來一盤蘋果餡餅,第三位鄰居給我最新的報紙,第四位捧來剛在村頭摘的蔬菜,第五位跟我說定,邀我去他家共進晚餐,第六位,約好晚餐後一起去村子裡的啤酒館好好喝上幾杯……

這下我只得暫停寫作,把我那些悄然前來的故事推得遠遠的,像繼母那樣無情地把它們趕走。所以我的那些故事透過自責、反省來巴結我,但我依然驅逐它們,它們只得怯生生地在我的夢境裡出現,像無助的孤兒一般。即便如此,我依然一聲大吼把它們從夢裡趕走,為了讓它們等到十一月的雨和十二月的濕雪落下之後再來;等嚴寒和冰凍出現之後再來;等寂寥的嚴寒讓森林裡的一切變得肅殺無語之後再來。那時候,人們將困守在家,圍坐在火爐旁;公車上也沒有人氣;路面上的凍冰讓汽車擔心打滑,因為四野盡是皚皚白雪……我在內心裡對自己說,與其記錄那些如潮湧現的句子,用剪刀拼貼文本,還不如跟大家待在一起呢……

一個冬日的夜晚,下起冰冷的雨,然後雨變成雪,濕漉漉的雪,黏在松針和枝椏上,於是松樹的枝杈和樹冠被雪花覆蓋,黎明時分的冰寒把它們凍結成霧淞,這時候如果雪繼續下,越下越密的話,雪花會為樹枝舖上毯子和被子,最後幾朵雪花便有了舉足 輕重的意義,它們一站上松樹杈,整個樹冠便像火柴般被擰斷和倒塌,轟然一聲,沉沉地砸向冰冷的地面。

我坐在床上,傾聽枝椏斷裂和坍塌的巨響,似爆炸一般。我不寒而慄。我的房屋被松林環抱,萬一其中某一棵傾倒,橫掃屋頂,枝杈插穿房梁,直抵我的床欄——我的腦子裡不禁閃過一念,萬一松樹如此這般肆虐我的房屋,那我就保留其被掃蕩後的頹狀,如此情形下,到了春夏時節,那些訪客便會減少,我便可以重新沉湎於寫作。試想,誰會坐在那樣的房間裡——

一根松樹幹斜跨在頭頂上,或者尖利的枝杈插入了地板?我不覺搓起了雙手。最後我同意、甚至希望這些松樹中的某一棵能刺穿我房屋的天花板。我在內心裡想像,當樹幹捅破天花板時,那些磚塊和灰泥將怎樣壯觀地劈啪落下來,整個克爾斯林區的松樹紛紛折裂,斷裂聲從各個方向絡繹傳來。然而,卻沒有一棵樹砸中我的房子。

天亮時,我走到屋外,看到了自己在夜晚聽到的情景。幾棵松樹宛如拉起的鐵道柵欄,橫七豎八躺倒在我的地界上,然而每一棵折斷的松樹都避開了我的小屋。空氣裡裹挾了濃郁的松脂香味,凌厲的殘枝撒落在雪野上,熠熠發光。雪漸漸停了,雲團驅散開來,天空顯現了肉桂色,太陽光鑽過疊疊雲層,透射到地面上。

我跨過地上橫亙的松樹,側耳傾聽,覺得似乎有斷矛的巨響從什麼地方傳來。等我費力跋涉到公路上,往左右兩側打量時,不覺興奮起來。身處這樣的殘木林裡,誰也不會有勇氣貿然前來找我,我可以動手寫作了。我把情緒調整到歸零的狀態,在靜默中等待,等待自己被清空,到達空的臨界,然後把靈感訴諸筆端,眼見句子如滾滾洪流般淌過來,半途扼住它們,及時記下成段的文字。我跨過橫七豎八交錯的樹幹,那天然的路障,眼前的景象儼如二戰剛結束時的慘狀。我走到施圖里科車站往公路方向張望,那條路,跟我眼前的公路沒有二致,路面上豎立著斷裂的松樹幹和歪斜的樹冠,殘枝碎片滿地……

貝尼科娃夫人從馬爾奇別墅大門裡走了出來,修長苗條的身體上裹著毛皮大衣。她鎖上門,手拎購物袋在公路上迂迴前行,繞過腳下的障礙物,跨過樹幹,款款前進。我看到一棵松樹正朝公路慢慢傾倒,樹身越彎越低,最終轟然頹倒,冰涼的粉狀雪晶迸射開來。美麗的貝尼科娃夫人停下腳步,靜等那一片紛飛四散的雪霧落定,然後跨坐到樹幹上,再滑下去,繼續往前走,彷彿什麼都沒發生過,彷彿此刻正陽光澄澈,彷彿是在夏天,她像每一天那樣照常去購物,去買飲用水。

我看到松樹發出劈啪的聲響,松樹的樹冠如同一把摺疊刀攔腰折斷,但樹冠依然懸掛在公路上方的藤蔓上。貝尼科娃夫人審視片刻,隨後淡定地步入正簌簌顫動的樹冠下,義無反顧地朝店舖方向走去。而我多麼希望,在我的大門上方能出現這樣一棵松樹,樹冠恰好撕裂成這般模樣,懸掛在我的院門和家門口,所有那些想進入我家的人,只要順著指示箭頭抬頭往上瞧一眼,將不會再有興致跟我聊什麼。如果這樣,他們頂多也就隔著柵欄打一聲招呼。而在那一刻,我想,我也希望自己害怕邁出自家的門檻,我希望自己足不出屋,就待在家裡,傾聽潛意識裡的靈感,下意識地讓自己離去,去煮一碗麵條……

我看到了,貝尼科娃夫人再次攀爬上一根橫跨在路中央的樹幹,我看到她伸出被毛皮帽緊裹的腦袋,轉向那個合作社的小店舖。每一天的日常,她去那裡買牛奶、裸麥麵包,以及家裡所需要的一切。

瞬間我的眼睛一亮,那些倒臥的殘木,在貝尼科娃夫人眼裡是如遊戲般就能克服的易事,那麼對於我的那些訪客,簡直就是功勳——跨越那一根根樹幹,從懸垂的樹冠和尖利的枝杈下穿行而過,一旦斷裂,那些枝杈就成為呼嘯而下的匕首,直插地面。如此一來,所有我的訪客不僅重新蜂擁而至,而且將招引來其他的訪客,因為他們想親眼見證,拜訪我一趟何其艱難,險阻。那一刻我站在那裡,目送貝尼科娃夫人遠去,直到她的身影消失在店舖裡。我頓悟,實際上她是一位多麼了不起的女性,多年來在林區獨自生活,卻向來衣冠楚楚,像要去瓦茨拉夫廣場 購物一般,她典雅端莊,彷彿在巴黎街頭漫步。當她乘坐公車去村子裡時,如同在搭乘橫渡大西洋的豪華遊輪頭等艙,總是身穿最時尚的衣裳,打扮精心而別緻……

而現在,當我佇立在克爾斯林區的殘木之間,我得以真切地評價那個早已耳聞的關於貝尼科娃夫人的軼事。在午夜時分,她手捧推理小說《主教謀殺案》,正在讀最後一章時,有人叩擊她別墅的大玻璃窗。她的別墅座落在茂密的白松樹林間。貝尼科娃夫人抬頭一看,窗戶外站一個渾身是血的年輕人,流血的手掌正拍打窗玻璃,喊道:「這裡有人死了!」

貝尼科娃夫人拉開抽屜,掏出一把小巧的舊左輪手槍,走出門去,她跟隨那名渾身是血的小夥子走往公路。果然,路邊柱子上歪了一輛已面目全非的摩托車,一個男孩的腦袋磕在石柱上,雙手環抱,看上去像在睡覺,或者在生悶氣,實際上已經沒有呼吸。貝尼科娃夫人返回家中,先後打電話給急救中心和警察局報案,然後動手為頭部受了重傷的那名傷者包紮。等一名警察來到之後,她獨自領警察前往事故現場。當她準備回家時,那名警察央求她說:「夫人,您能否留在這裡陪我一起等,我害怕屍體。」於是貝尼科娃夫人留下來,陪那名警察聊天,直到救護車開來,接走傷患,隨後靈車也到了。此時貝尼科娃夫人才辭別離去,獨自走回空無一人的樹林裡,走向被白松林懷抱的、那扇亮著燈光的窗戶。她把左輪手槍擱到茶几上,接著讀完范.達因的《主教謀殺案》……

我仰頭望向已然蔚藍清純的天空,我把那個兇殺故事投影在天穹上,樹脂的氣味從一個個低垂的樹冠、裂口和殘斷的樹木間升騰而起。我的秉性讓我羞對貝尼科娃夫人,無地自容。所有被我視為異乎尋常的事件,視為衰退和傷風敗俗的一切,貝尼科娃夫人做起來那麼自然熨貼,無聲無息,理所當然。夏天,她在施皮采河裡沐浴,人們稱那個地方為賽澤,因為瓦倫卡深溝在那裡與易北河交匯。每天十一點半她準時在河裡裸泳,天真無邪地滑入水中的睡蓮和水百合之間,彷彿她並非赤身露體,彷彿她十一點半的裸泳是一樁自然不過、天經地義的事情……

有一次,在購物回家途中,身穿牛仔褲和套頭衫的她,突發奇想,在路邊的松針叢裡開始倒立,練起了瑜伽,她覺得身體的指令必須馬上執行,刻不容緩。她頂著腦袋倒立著,牛仔褲口袋裡的硬幣叮叮噹噹滑落在地。從她身邊經過的路人,扭頭看得忘乎所以,腦袋幾乎轉不回來,只為了看清楚那個頭著地正在倒立的人是誰……

當我想像那些畫面時,我喃喃自語:「貝尼科娃夫人遠遠超越了我,那位美麗的女士令我仰視,我不曾見過她心情不好,我不曾見過她不修邊幅,我不曾聽見她抱怨自己和他人的生活,我不曾聽見她詆毀旁人或者為自己開脫,我甚至從來沒有從貝尼科娃夫人口中聽到,說她不想成為現在的自己。她從來別無他求,只想成為貝尼科娃夫人,當下這個女人。」

在這一刻,我幡然醒悟,其實是我自己對別人魯莽無禮,那些客人出於善意前來拜訪我,我卻苦著臉,擺出厭煩的表情,覺得別人打擾了我。人們好心地為我帶來他們自己和他人生活中的命運故事,而我卻眼望窗外,心裡在說:如果這些訪客的內心裡對我 沒有一絲愛意,那麼請便,永遠別再登門。現在我明白了,是貝尼科娃夫人讓我懂得:我心心念念牽掛寫作,當有人前來拜訪我時,似乎那一刻我最想寫作。事實上,我根本不想寫,甚至害怕動手寫。我孤寂了一整天,我知道我寫不出來,也寫不下去。於是在那樣的時刻,當我孤獨一人時,我似乎可以投入寫作,可是寂寞讓我害怕,寫作讓我恐懼,於是我走出屋子,走進樹林,我來回梭巡蹓躂,想遇見某個人,心懷巨大的悲憫把他帶回家,為了在對話和聊談結束時給他暗示,暗示他的來訪偷走了我寶貴的時間,那段時間裡我本想寫出比我想像的更多的東西。

我突然意識到,每位訪客對我而言,比我自己更有價值,因為每個人為我帶來外界的消息,而為了能讓我的文字給予人們有意義的閱讀,我需要瞭解更多人的命運。現在我還明白,我喜歡歸零思考,喜歡虛空臨界和靈感……這些僅是一句空言,是為了掩蓋我達不到像以前那樣隨時隨地凝神屏息進入創作的事實,實際上我已經不會寫作,我卻把它歸咎於那些訪客,然後無理地對待他們……

貝尼科娃夫人從店舖裡走出來了,肘部緊貼身體,手提購物袋,她的豹紋毛皮大衣在白雪和晨光裡閃爍發光,那棵巨松上懸掛的樹冠又往下撕裂了一丁點,往貝尼科娃夫人身上拋灑下稀鬆柔軟的雪粒。當夫人剛剛從雪霧中走出來,整個樹冠便在她背後徹底撕裂,轟然頹倒在公路上,砸得粉碎,就像歌劇裡悠然墜落的水晶吊燈……

我急忙跨過橫亙在公路上的兩棵松樹幹,迎著貝尼科娃夫人走去。夫人面帶燦爛的笑靨招呼我:「您忙呢?過得好嗎?今天的天氣真美,是吧?」笑容綻放在她臉上,展露出兩排潔白的牙齒。在她背後,紛紛揚起的白色雪霧,儼然是她白色翅膀上的潔白羽毛。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。