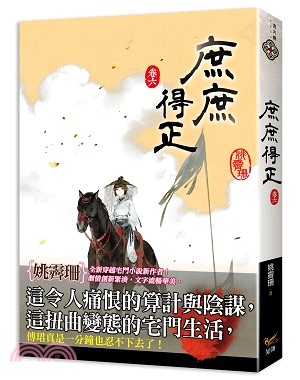

定價

:NT$ 260 元優惠價

:90 折 234 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:7 點

商品簡介

作者簡介

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

本書特色:

這這令人痛恨的算計與陰謀,

這扭曲變態的宅門生活。

傅珺真是一分鐘也忍不下去了!

內容簡介:

一首來自未來的簫曲「亂紅」,

不僅一舉破了來自暗處的陰謀,

更令傅珺這「探花女史」名聲被刷上一個新的高度。

站在高處雖讓人神清氣爽,

可卻很容易變成箭靶。

傅珺發現自己在不知不覺當中,

已經變成他人忌恨下手的目標。

她無傷人意,人卻來害她。

白石學院的青榜第一名號,

竟讓她差點落入重傷甚而死亡的危險境地!

一場本應冠蓋雲集、華貴無雙的賞梅宴,

卻暗潮洶湧,陰雲密布。

一連兩支想要壞她名聲的暗箭,也讓人防不慎

若非有貴人相助,後果難料。

這狗屁的封建社會,讓傅珺簡直厭倦到了極點了……

這這令人痛恨的算計與陰謀,

這扭曲變態的宅門生活。

傅珺真是一分鐘也忍不下去了!

內容簡介:

一首來自未來的簫曲「亂紅」,

不僅一舉破了來自暗處的陰謀,

更令傅珺這「探花女史」名聲被刷上一個新的高度。

站在高處雖讓人神清氣爽,

可卻很容易變成箭靶。

傅珺發現自己在不知不覺當中,

已經變成他人忌恨下手的目標。

她無傷人意,人卻來害她。

白石學院的青榜第一名號,

竟讓她差點落入重傷甚而死亡的危險境地!

一場本應冠蓋雲集、華貴無雙的賞梅宴,

卻暗潮洶湧,陰雲密布。

一連兩支想要壞她名聲的暗箭,也讓人防不慎

若非有貴人相助,後果難料。

這狗屁的封建社會,讓傅珺簡直厭倦到了極點了……

作者簡介

姚霽珊

金陵人士,坐望六朝煙水間,汲泉煮字、搗文成衣,文字細膩優美,擅寫景抒情,散文及小說見諸各雜誌報刊,曾出版作品《至媚紅顏》、《一花盛開一世界,一生相思為一人》、《世間女子最相思》、《願你已放下、常駐光陰中》,現為閱文集團簽約寫手,著有長篇小說《庶庶得正》、《折錦春》等。

金陵人士,坐望六朝煙水間,汲泉煮字、搗文成衣,文字細膩優美,擅寫景抒情,散文及小說見諸各雜誌報刊,曾出版作品《至媚紅顏》、《一花盛開一世界,一生相思為一人》、《世間女子最相思》、《願你已放下、常駐光陰中》,現為閱文集團簽約寫手,著有長篇小說《庶庶得正》、《折錦春》等。

書摘/試閱

第一章

傅珺雙手按在簫上,望著屏風上淺墨著色的杏花春雨圖,心中驀地生出了一絲淡淡的惘然。

那一刻,她的腦海中浮現出的,是多年前的那個上元節。

彼夜有星,星寒萬戶;彼夜有月,月冷千山。那個溫暖了她無數個夢境的聲音,此刻便與她一屏之隔。

傅珺覺得她的心一瞬間像是被什麼漲滿了,而隨即卻又一下子被抽空了。有那麼一秒鐘的時間,她忘記了考試,也忘記了曲目,她只是本能地抬起了紫玉簫,按下了第一個音符。

當第一個音符自簫孔邊流淌而出,傅珺便立刻醒悟了過來。

她演奏的居然是《亂紅》。

傅珺覺得自己一定是瘋了,居然臨時換奏了曲目。

可是,此情此景,她卻再無斷曲重奏的可能。她就像是踏上了一條意料之外,卻又是情緒之中的路。除了一路走到底之外,再無別法。

也罷。傅珺有些無奈地微闔了雙眸。

以她此時的心境,也許唯有這一曲《亂紅》,才能略述一二了吧。

當第一聲簫韻自屏風後響起時,劉筠的心,驀地便是一緊。

杏花吹雪,落英如夢。

他的眼前幻化出了一片江南煙水,山寺清寂的早上,無人的林中,花飛勝雪。遠處隱隱一角青牆。

這正是他在姑蘇靈巖山寺聽到的那一曲。如今再聞,仍如天籟。

只是,這曲中的意境卻又比那時更冷了一些。似浸了月,染了霜,和著那穿渡而來的颯沓秋風,直如紅葉落入清溪,又若長勾流月去無聲的寒夜。

此時的傅珺,已然沉浸在了這一曲《亂紅》之中,亦沉浸在了自己的心緒裡。

她知道,她不能再這樣下去了,也不應該再這樣下去了。此時此刻,隔著一道屏風,她突然希望,就以此曲與過去作別。

這是突如其來的念頭,然而卻又似長久以來便存乎於心。從金陵到姑蘇,再從姑蘇到金陵。她回到了最初的原點,而她對他的心,難道不也應該就此回到原點麼?

這世間所有的開始,都仍不免一個終局。

若是可以,她希望與他的終局,便在這一曲之後。

也或許,這並非終局,不過是她對自己的交待而已。

他們之間從不曾開始,又何來終局?

傅珺一剎時有些茫然起來,而隨後,一個更加清晰的念頭便自心底生起。

何謂始?何謂終?

這問題並不難答,不過是心動而始,心靜而終。

傅珺的唇邊,驀地便漾起了一絲淺笑。那笑容含著輕鬆,亦含著釋然,而一段又一段的樂音,亦因了她心境的變化而漸次變化著,竟是前所未有地豐富與靈動起來。

她安靜地吹奏著這一段來自於異時空的旋律,一點都不知道,此刻的太清軒外,已是響起了一片雷鳴般的喝彩聲。

自傅珺的簫韻流瀉出第一段後,杜春娘與秦黛眉,竟是同時雙雙起舞。

「春娘多旋舞,黛眉好折腰」,這原是京中達官貴人們對這二位舞伎的評價。自然,這些評價在市井之中亦有流傳。

然而,從昨日至今,杜春娘的柔步旋舞,秦黛眉的翹袖折腰,眾人卻是一眼都沒見著。

這倒並非此前的學生中並無音樂佳妙者。正相反,昨天下午,謝玄的一曲《泛滄浪》可謂卓乎高古、曠達悠渺,三伎彼時亦皆起了舞。

只是,這種悠遠高曠的曲子,有時候並不宜於舞蹈。尤其是旋舞,對曲子的要求更是不同。

而傅珺的這一曲,卻是纏綿悱惻、清冷流麗,旋律又極富轉折起伏,正合了旋舞的要求。且此曲新奇,竟是從未在坊間聽過,聞新曲而動也是雙伎同舞的原因。

此外,此曲原就名《亂紅》,正是這種花飛若雨、無從歸去的飄零之感,契合了這些舞伎的身世與心境。於是,杜春娘與秦黛眉相繼有感而發,和著旋律跳起了自己最擅長的舞姿。

一陣一陣如潮水般的掌聲與喝彩聲,從外頭直捲至屋中。此時,屋中的幾位夫子亦皆面含訝色。

如此佳妙之音,這幾位夫子竟是頭一回耳聞。那金夫子一面聽一面還在心裡惋惜,可惜那吹奏之人氣力不濟,否則此曲何止於如此境界,必能到達更高的高度。

想到這裡,金夫子又向門外看去。

這一看之下,他的火氣一下子就冒上來了。

那個該死的夏雲笙,居然呆呆地站在高臺之上,抬著頭不知在想什麼,竟是連個衣角都沒動一下。

金夫子氣得眼睛都綠了。

眼睛還蒙著呢,妳抬頭看天能看見啥?還不是黑乎乎一片?

他早就說過,不要請這個什麼夏雲笙,此人桀驁不馴、為人狂妄,向來便有「雲笙未必舞」之說。萬一她從頭到尾一舞不跳,他們白石書院今年的樂試可就毀了。

結果呢,果然不出他老金所料。昨天這個夏雲笙只舞了一次,今天亦是一早上動都沒動,跟個死人沒兩樣。

方纔那曲《關山月》就很不錯,她不舞也就罷了。這一曲不知名的新曲,多麼的委婉動人,直若春時花雨漫天飛舞,曲中意境更有寒夜月華之清冽。如此上好的樂曲,這夏雲笙居然還是一動不動,直將金夫子氣得鬍子都要翹起來了。

金夫子一面氣著,一面又替這屏風後的考生可惜。可惜了兒的,這麼好的曲子,這演奏者的技巧雖未臻化境,然勝在領悟新雅,韻致婉然,不得甲優實在太可惜了。

便在金夫子這滿心的惋惜與場外的一片喝彩聲中,傅珺的這一曲《亂紅》,終於落下了最後一個音符。

直到紫玉簫離開了唇邊,傅珺才聽到了外面那一陣轟天價響的喝彩聲,還聽到有人在叫「再來一曲」、「再舞一曲」的聲音。

她暗地裡苦笑了一聲。

這一次絕對是意外導致的錯誤,沒想到聲勢倒還挺大的,小半個京城的百姓跑來一起見證了她的這一「偉大」時刻,她也算對得起自己了。

傅珺走到身後的案前,將紫玉簫裝進了布囊中。那學監夫子便向她示意了一下,傅珺便躬了躬身,往門外走去。

便在此時,忽聽太清軒外響起了一個聲音道:「且慢。」

傅珺腳下一頓,卻聽那個聲音已是越來越近,大聲地道:「我家小姐請這位學生且慢再走。」

此時傅珺已經聽出來了,這說話的人年齡似是很小,估計也就七、八歲的樣子。

果然,便聽前頭說過話的金夫子哼了一聲,問道:「小兒,你家小姐是誰?」

那小童兒微有些氣促地道:「我家小姐便是夏雲笙。」

金夫子立刻便冷下了聲音問道:「她有何事?」

那小童兒聲音清脆地道:「我家小姐想請這位學生將方纔的曲子再奏一遍。」

「胡鬧!」金夫子立刻不滿地道:「此乃我學府考試,何來再奏一次之說?」

那小童兒似是早就料到金夫子會這麼說,便又道:「我家小姐還說了,若是夫子不同意,她馬上就回館裡去。」

金夫子一聽這話,差點沒氣了個倒仰。

這都什麼事兒啊?他們白石書院的考試,居然還要被一個舞伎威脅。

他瞪起一雙眼睛方想說些什麼,一旁的山長曹詡卻道:「既是如此,且請你家小姐少待。」

那小童兒應了聲是,又似是有些不放心地道:「我家小姐說了,如若聽不到方纔的曲子。她馬上就回館。」說罷便聽見那小童兒登登登地一陣腳步聲響,卻是去了外頭了。

傅珺全程聽完了外面的對話,一時倒不知道是該繼續留下,還是該離開。

那個學監夫子亦十分莫名。這可是頭一回遇見的情況,她也不知該如何處置。不過聽外頭曹山長的意思,此事怕是一時難以定論。於是她便向傅珺示意了一下,叫她仍在屏風後等著。

而在屏風的另一頭,金夫子頭一個便怒了,掀著鬍鬚道:「我早就說過,那夏雲笙為人桀驁不馴,別弄出事情來。這下好了,還真被我說中了。」

曹詡卻是沒接他的話,而是問道:「魏先生,您有何高見?」

魏霜溫婉一笑,道:「但聽山長定奪。」

曹詡被她說得一怔,心道這魏夫子倒是耍得一手好花槍,推得一乾二淨的。

曹詡便又蹙起了眉頭,心下亦是十分躊躇。

此時,卻聽劉筠沉聲道:「本王以為,便再奏一曲亦無妨。理由有二。」

曹詡忙笑道:「願聞其詳。」

劉筠便道:「其一,二伎共舞再加上夏雲笙的一句『再奏此曲』,此位學生的成績,想諸位夫子已有定論。既是如此,復奏一曲亦無傷大雅;其二,若不允了夏雲笙的要求,她真的回去了,則接下來的學生必受影響。便是臨時再請人替補,總為不美。」

曹詡聞言便道:「殿下所言極是。」

其實,曹詡擔心的也正是第二點。若是夏雲笙真的走了,就算再找人替補上來,這一次考試也算是有了瑕疵。他當初堅持要請夏雲笙,就是瞧中了她那「雲笙未必舞」的名氣。

他想的是,若是連驕傲自許的夏雲笙都能因白石學子的音樂而舞蹈,那得是多大的一場盛事?若再換一人則必不及她,而白石書院的名聲及形象,也要因此受一點波及。

現在有了英王殿下這一番話,曹詡便也有了決定,於是當即拍板道:「既是如此,便叫這學生再奏一遍。我們只賞樂,不動筆便是。」

劉筠笑道:「曹山長真古之豪俠之士也。本王以為,復奏一曲,今日雖瞧來不妥,日後卻必成佳話。」

傅珺在屏風後聽著他們的對話,心裡卻是沒有任何的想法。

方纔那一曲她是吹給自己聽的,只是選在了錯的時間、錯的地點而已。卻不料,便是這樣的一曲,「因幕起,因燈亮,因眾人的鼓掌,而成了這一幕中的輝煌」。

這是她前世讀過的一句詩,如今用在此處倒是正合適。

既是有了山長的同意,於是傅珺便復又取出了紫玉簫,在金夫子的「開始」聲中,第二次奏響了《亂紅》。

這一次,她的心境較之前平和了許多,曲中的那些許柔軟纏綿之意,亦因了心境的平靜而淡去。

如果說,第一次的演奏是「曲中有人,心中有曲」,那麼,這第二次的演奏,便正合了「水流花謝兩無情」的意境了。

因為心中相對平靜,外面的動靜傅珺便也都能聽到了。

不過,這一次也很奇怪。那外頭竟是靜悄悄的,不聞一絲兒人聲,唯有微涼的西風拂過樹梢的聲音,襯著這一曲越見清冷至無情的樂曲,竟叫這太清軒裡的眾位夫子,亦跟著心情為之一寧。

此時的傅珺自是不知,那外頭的人不是不想出聲,而是出不了聲。

因為,「雲笙未必舞」的夏雲笙,在傅珺的這一曲簫韻之中,正自舞動著兩只又闊又長、宛若水泛金波一般的水袖,翩然起舞。

良久後,不知是誰在人群中輕聲嘆道:「這便是『清海流金袖』麼?」

那原本佇立原地的杜春娘與秦黛眉,一聽這「青海流金袖」五字,俱是身子一震。

隨後,便見她們迅速地彎腰向著跟來的人說了些什麼,那兩個從人飛快地跑了下去,不一時又飛跑了回來,將手裡捧著的事物分別呈予了兩人。

有那眼尖的卻是瞧見,那杜春娘自下人手中接過的,是一根極長的七彩腰帶,腰帶的兩端還有金色的流蘇;而秦黛眉拿在手裡的,則是兩把雪白的羽扇。那折扇雖是折起的,一股說不出來的清婉香氣,卻自那扇子的折痕間彌散了開來。

所有人都屏住了呼吸,靜靜地觀看著場中的這一幕。有好些人皆預感到,他們今天來這一趟,只怕會目睹到一場遠遠超出他們想像的盛況。

此時,那杜春娘已是繫起了腰帶,秦黛眉亦將兩把折扇迎風一抖,「刷」地一聲打了開來。而那乘風而來的美妙簫韻,亦恰好正逢著第一段與第二段之間的轉折之處。

便在這樂聲略停的片刻,杜春娘纖足一滑,便此滑進了那轉折的清冷簫韻裡。她腰間的飄帶便隨她的動作舞動開來,令她整個人看來就像一隻巨大的彩蝶。

而秦黛眉亦於此時將雙扇上下一合,又向外一展。那簫韻便似是被她這白羽扇打開了一般,就此流轉而至。一陣陣清婉的香氣渺渺傳出,而她手中的折扇便似兩羽白鶴的翅膀,又似是兩朵白雲,在音樂聲中舒捲自如,宛若仙女在雲中徜徉。

所有人都看得呆住了。

人們忘了鼓掌,也忘記了喝彩,只是呆呆地看著那高臺之上起舞的三個人,甚至連眨眼都忘記了。

沒有人能想到,在白石書院的歲考之中,竟能夠親眼目睹最知名、最當紅的三位舞伎,同臺起舞。

不,應該說是同臺競舞才對。

因為,這三個人跳得實在太賣力了,恐怕連她們自己也未想到,她們居然能夠因了一支新曲,而成就了這將會被世人傳誦的佳話。

便在所有人都目眩神迷的當兒,「錚」的一聲琴音,緩緩地潛入了簫韻之中。

幾乎沒有人注意到,那琴聲是如何與簫聲和在一處的。當人們發現的時候,琴簫之聲早已如流水之於山澗、清風之於落花一般,自然而然地交融在了一起。

金夫子的眼睛已經瞪得圓得不能再圓了。若非顧著禮儀,可能他就要大聲拍案叫絕。

早聽人說,英王殿下不只擅用兵,亦雅擅音律,如今看來傳言果然是真。

這一曲未名的簫曲,英王殿下只聽了一遍,第二遍便可以琴相和,且這琴聲滴瀝清圓、彈落空山,將那簫韻未足的部分盡數補齊,使得此曲越見空靈流轉,直若乘風而去一般。

直到琴簫之聲斷絕良久,金夫子猶覺耳邊餘韻未消,仍有迴響蕩蕩不息。

而直到這時。屋外才響起一陣山呼海嘯般的喝彩聲來。

金夫子亦是長聲笑道:「白石今年歲考。有此一曲,有此一舞,不負矣。」

曹詡雖是面色未動,然而心裡卻是滿意極了。

白石書院能夠至今屹立於大漢朝各類書院的最頂端,正是因為有了這一段又一段的傳奇與佳話,方可始終不倒。

而今天,便在他任山長之時,他不僅親眼見證了一段傳奇的誕生,更是這傳奇的製造者之一。自此以後,人們說起他曹詡,應亦如英王殿下所說那般,以「古之高士、曠達豪闊」來形容於他了吧。

想到這裡,曹詡再一次看了看這位考生的號牌。十二號,他記下了,這個女學部十二號的樂試成績必須是甲優,就算有人反對也不行。

白石書院絕不會做那等焚琴煮鶴煞風景的事情。絕不會!

曹詡幾乎是有些猙獰地想道,旋即又撫了撫他那並不算長的鬍鬚,心裡的喜意直是擋也擋不住,這讓他的嘴角便一直處在一個上翹的位置,直到下午的考試全部結束了,他的嘴角才拉直了一些。

元和十七年的白石歲考,便在傅珺的這一曲絕響之中拉上了帷幕。

三位當紅舞伎為了一支新曲居然當堂競舞,而英王殿下更是親自以琴聲相和,這些消息隨著那些親臨現場的百姓四處傳播,不消數日便傳遍了金陵。

自然,當青榜成績張貼出來之時,高居榜首的傅氏四女,以女學部唯一的樂試甲優成績,為那天神祕的「十二號考生」揭曉了答案。

那些跑去白石書院張榜之處看熱鬧的人皆道,怪不得那一天的曲子居然能叫三伎競舞,又引得英王殿下相和,原來是「探花女史」傅四姑娘的手筆。人家本就是名門之後,有此佳績實屬正常。

一時間,白石書院的青榜之下人頭攢動,倒不像是書院放榜,而像是坊市開市了一般。

遠遠立在人群背後的孟淵,此時亦將視線向青榜上掠了一掠,旋即便又錯了開去。

那一天他也在場。

那三伎競舞的場面,他也都看到了。然而,這三個人跳得再是絢麗,也比不得劉筠奏響的琴聲對他造成的衝擊大。

孟淵未待一曲奏完便中途退了場。

他怕他再聽下去會忍不住做些什麼。

然而,他的人雖是提前離開了,可他的耳朵卻像是就此出了毛病,總是時時刻刻能夠聽到那一段清冽若水的簫韻。

在他吃飯的時候,睡覺的時候,習武的時候乃至於做夢的時候,這一段簫韻便不停地在他的耳邊流轉,有時響徹天地、振聾發聵,有時又細如微語、輕不可聞。

按理說,耳邊總有這聲音響起,孟淵理應覺得聒噪才是。

可是他卻沒有。

便如此刻,遠遠地看著青榜之下的人群,看著那青榜上「第一名,傅氏四女」的字樣,那個旋律又在他的耳邊響了起來,而他的心裡,居然是寧和而安詳的,還有著一絲淡淡的歡喜。

「阿淵,你在這裡。」一個熟悉的聲音拉回了孟淵的心神。他轉首望去,卻見來者眉目俊朗,身形修長,卻是定西伯家長子陸縝。

「你的事辦完了?」孟淵擱下茶盞問道,人亦自窗邊走回了桌前。

陸縝點了點頭道:「辦完了。」說罷他的臉上便忍不住露出了喜意,道:「我大妹妹得了青榜第二。」

孟淵點頭道:「不愧是家學淵源。」

陸縝的臉上仍是難掩喜意,看上去比他自己得了第一名還高興。

孟淵便調侃道:「這一回你卻是被女子比下去了。」

陸縝根本連紫榜都沒考上,孟淵也是與他相熟,這才以此玩笑。

陸縝不在意地道:「我不入仕,紫榜於我無甚用處。」說到這裡他似是忽然想起了什麼,又道:「你上次所說之事,事後我聽妹妹提及,卻是好險。」

孟淵情知他說的是什麼,面上卻是露出個不解的神情來,問道:「何事?」

陸縝便道:「便是那老馬之事。你告訴我說有人動了手腳,我因聽大妹妹說過,那匹老馬乃是傅四姑娘常馭的,便說予了妹妹。後來那匹老馬果然出了事。說起來,傅四姑娘能拿青榜第一,你功不可沒。」

孟淵早就料到事情的經過了,此時亦未露出驚奇來,只端起茶盞來啜了一口,道:「我也是隨口一說罷了。」

陸縝一笑,旋即又問道:「前些時候我問你借的那個扳指,你尋得了不曾?」

孟淵神色微頓,復又似是隨意地道:「我還在找。小時候用的東西,找起來不易。你借這個做甚?」

陸縝淡淡一笑道:「我五弟與六弟皆要學箭,大伯與二叔命我找兩個合用的扳指。」說這些話時,他的神情微有些冷,俊朗的眉目間亦染上了薄薄的寒意。

孟淵嗤笑一聲,懶洋洋地道:「理他作甚。」

陸縝抬頭瞥了他一眼,語氣有些無奈地道:「我不比你,我還有個妹妹。」

孟淵聞言便不再說話了,只將一雙寒星般的眸子凝在眼前的茶盞上。

也是,他是孤家寡人一個,上無親人下無兄弟姐妹,所以他可以毫無顧忌,想做什麼就做什麼。

誰叫他是姦生子呢?

孟淵的臉上漸漸地罩上了一層寒霜,那道傷疤亦越發地扭曲猙獰起來。

傅珺雙手按在簫上,望著屏風上淺墨著色的杏花春雨圖,心中驀地生出了一絲淡淡的惘然。

那一刻,她的腦海中浮現出的,是多年前的那個上元節。

彼夜有星,星寒萬戶;彼夜有月,月冷千山。那個溫暖了她無數個夢境的聲音,此刻便與她一屏之隔。

傅珺覺得她的心一瞬間像是被什麼漲滿了,而隨即卻又一下子被抽空了。有那麼一秒鐘的時間,她忘記了考試,也忘記了曲目,她只是本能地抬起了紫玉簫,按下了第一個音符。

當第一個音符自簫孔邊流淌而出,傅珺便立刻醒悟了過來。

她演奏的居然是《亂紅》。

傅珺覺得自己一定是瘋了,居然臨時換奏了曲目。

可是,此情此景,她卻再無斷曲重奏的可能。她就像是踏上了一條意料之外,卻又是情緒之中的路。除了一路走到底之外,再無別法。

也罷。傅珺有些無奈地微闔了雙眸。

以她此時的心境,也許唯有這一曲《亂紅》,才能略述一二了吧。

當第一聲簫韻自屏風後響起時,劉筠的心,驀地便是一緊。

杏花吹雪,落英如夢。

他的眼前幻化出了一片江南煙水,山寺清寂的早上,無人的林中,花飛勝雪。遠處隱隱一角青牆。

這正是他在姑蘇靈巖山寺聽到的那一曲。如今再聞,仍如天籟。

只是,這曲中的意境卻又比那時更冷了一些。似浸了月,染了霜,和著那穿渡而來的颯沓秋風,直如紅葉落入清溪,又若長勾流月去無聲的寒夜。

此時的傅珺,已然沉浸在了這一曲《亂紅》之中,亦沉浸在了自己的心緒裡。

她知道,她不能再這樣下去了,也不應該再這樣下去了。此時此刻,隔著一道屏風,她突然希望,就以此曲與過去作別。

這是突如其來的念頭,然而卻又似長久以來便存乎於心。從金陵到姑蘇,再從姑蘇到金陵。她回到了最初的原點,而她對他的心,難道不也應該就此回到原點麼?

這世間所有的開始,都仍不免一個終局。

若是可以,她希望與他的終局,便在這一曲之後。

也或許,這並非終局,不過是她對自己的交待而已。

他們之間從不曾開始,又何來終局?

傅珺一剎時有些茫然起來,而隨後,一個更加清晰的念頭便自心底生起。

何謂始?何謂終?

這問題並不難答,不過是心動而始,心靜而終。

傅珺的唇邊,驀地便漾起了一絲淺笑。那笑容含著輕鬆,亦含著釋然,而一段又一段的樂音,亦因了她心境的變化而漸次變化著,竟是前所未有地豐富與靈動起來。

她安靜地吹奏著這一段來自於異時空的旋律,一點都不知道,此刻的太清軒外,已是響起了一片雷鳴般的喝彩聲。

自傅珺的簫韻流瀉出第一段後,杜春娘與秦黛眉,竟是同時雙雙起舞。

「春娘多旋舞,黛眉好折腰」,這原是京中達官貴人們對這二位舞伎的評價。自然,這些評價在市井之中亦有流傳。

然而,從昨日至今,杜春娘的柔步旋舞,秦黛眉的翹袖折腰,眾人卻是一眼都沒見著。

這倒並非此前的學生中並無音樂佳妙者。正相反,昨天下午,謝玄的一曲《泛滄浪》可謂卓乎高古、曠達悠渺,三伎彼時亦皆起了舞。

只是,這種悠遠高曠的曲子,有時候並不宜於舞蹈。尤其是旋舞,對曲子的要求更是不同。

而傅珺的這一曲,卻是纏綿悱惻、清冷流麗,旋律又極富轉折起伏,正合了旋舞的要求。且此曲新奇,竟是從未在坊間聽過,聞新曲而動也是雙伎同舞的原因。

此外,此曲原就名《亂紅》,正是這種花飛若雨、無從歸去的飄零之感,契合了這些舞伎的身世與心境。於是,杜春娘與秦黛眉相繼有感而發,和著旋律跳起了自己最擅長的舞姿。

一陣一陣如潮水般的掌聲與喝彩聲,從外頭直捲至屋中。此時,屋中的幾位夫子亦皆面含訝色。

如此佳妙之音,這幾位夫子竟是頭一回耳聞。那金夫子一面聽一面還在心裡惋惜,可惜那吹奏之人氣力不濟,否則此曲何止於如此境界,必能到達更高的高度。

想到這裡,金夫子又向門外看去。

這一看之下,他的火氣一下子就冒上來了。

那個該死的夏雲笙,居然呆呆地站在高臺之上,抬著頭不知在想什麼,竟是連個衣角都沒動一下。

金夫子氣得眼睛都綠了。

眼睛還蒙著呢,妳抬頭看天能看見啥?還不是黑乎乎一片?

他早就說過,不要請這個什麼夏雲笙,此人桀驁不馴、為人狂妄,向來便有「雲笙未必舞」之說。萬一她從頭到尾一舞不跳,他們白石書院今年的樂試可就毀了。

結果呢,果然不出他老金所料。昨天這個夏雲笙只舞了一次,今天亦是一早上動都沒動,跟個死人沒兩樣。

方纔那曲《關山月》就很不錯,她不舞也就罷了。這一曲不知名的新曲,多麼的委婉動人,直若春時花雨漫天飛舞,曲中意境更有寒夜月華之清冽。如此上好的樂曲,這夏雲笙居然還是一動不動,直將金夫子氣得鬍子都要翹起來了。

金夫子一面氣著,一面又替這屏風後的考生可惜。可惜了兒的,這麼好的曲子,這演奏者的技巧雖未臻化境,然勝在領悟新雅,韻致婉然,不得甲優實在太可惜了。

便在金夫子這滿心的惋惜與場外的一片喝彩聲中,傅珺的這一曲《亂紅》,終於落下了最後一個音符。

直到紫玉簫離開了唇邊,傅珺才聽到了外面那一陣轟天價響的喝彩聲,還聽到有人在叫「再來一曲」、「再舞一曲」的聲音。

她暗地裡苦笑了一聲。

這一次絕對是意外導致的錯誤,沒想到聲勢倒還挺大的,小半個京城的百姓跑來一起見證了她的這一「偉大」時刻,她也算對得起自己了。

傅珺走到身後的案前,將紫玉簫裝進了布囊中。那學監夫子便向她示意了一下,傅珺便躬了躬身,往門外走去。

便在此時,忽聽太清軒外響起了一個聲音道:「且慢。」

傅珺腳下一頓,卻聽那個聲音已是越來越近,大聲地道:「我家小姐請這位學生且慢再走。」

此時傅珺已經聽出來了,這說話的人年齡似是很小,估計也就七、八歲的樣子。

果然,便聽前頭說過話的金夫子哼了一聲,問道:「小兒,你家小姐是誰?」

那小童兒微有些氣促地道:「我家小姐便是夏雲笙。」

金夫子立刻便冷下了聲音問道:「她有何事?」

那小童兒聲音清脆地道:「我家小姐想請這位學生將方纔的曲子再奏一遍。」

「胡鬧!」金夫子立刻不滿地道:「此乃我學府考試,何來再奏一次之說?」

那小童兒似是早就料到金夫子會這麼說,便又道:「我家小姐還說了,若是夫子不同意,她馬上就回館裡去。」

金夫子一聽這話,差點沒氣了個倒仰。

這都什麼事兒啊?他們白石書院的考試,居然還要被一個舞伎威脅。

他瞪起一雙眼睛方想說些什麼,一旁的山長曹詡卻道:「既是如此,且請你家小姐少待。」

那小童兒應了聲是,又似是有些不放心地道:「我家小姐說了,如若聽不到方纔的曲子。她馬上就回館。」說罷便聽見那小童兒登登登地一陣腳步聲響,卻是去了外頭了。

傅珺全程聽完了外面的對話,一時倒不知道是該繼續留下,還是該離開。

那個學監夫子亦十分莫名。這可是頭一回遇見的情況,她也不知該如何處置。不過聽外頭曹山長的意思,此事怕是一時難以定論。於是她便向傅珺示意了一下,叫她仍在屏風後等著。

而在屏風的另一頭,金夫子頭一個便怒了,掀著鬍鬚道:「我早就說過,那夏雲笙為人桀驁不馴,別弄出事情來。這下好了,還真被我說中了。」

曹詡卻是沒接他的話,而是問道:「魏先生,您有何高見?」

魏霜溫婉一笑,道:「但聽山長定奪。」

曹詡被她說得一怔,心道這魏夫子倒是耍得一手好花槍,推得一乾二淨的。

曹詡便又蹙起了眉頭,心下亦是十分躊躇。

此時,卻聽劉筠沉聲道:「本王以為,便再奏一曲亦無妨。理由有二。」

曹詡忙笑道:「願聞其詳。」

劉筠便道:「其一,二伎共舞再加上夏雲笙的一句『再奏此曲』,此位學生的成績,想諸位夫子已有定論。既是如此,復奏一曲亦無傷大雅;其二,若不允了夏雲笙的要求,她真的回去了,則接下來的學生必受影響。便是臨時再請人替補,總為不美。」

曹詡聞言便道:「殿下所言極是。」

其實,曹詡擔心的也正是第二點。若是夏雲笙真的走了,就算再找人替補上來,這一次考試也算是有了瑕疵。他當初堅持要請夏雲笙,就是瞧中了她那「雲笙未必舞」的名氣。

他想的是,若是連驕傲自許的夏雲笙都能因白石學子的音樂而舞蹈,那得是多大的一場盛事?若再換一人則必不及她,而白石書院的名聲及形象,也要因此受一點波及。

現在有了英王殿下這一番話,曹詡便也有了決定,於是當即拍板道:「既是如此,便叫這學生再奏一遍。我們只賞樂,不動筆便是。」

劉筠笑道:「曹山長真古之豪俠之士也。本王以為,復奏一曲,今日雖瞧來不妥,日後卻必成佳話。」

傅珺在屏風後聽著他們的對話,心裡卻是沒有任何的想法。

方纔那一曲她是吹給自己聽的,只是選在了錯的時間、錯的地點而已。卻不料,便是這樣的一曲,「因幕起,因燈亮,因眾人的鼓掌,而成了這一幕中的輝煌」。

這是她前世讀過的一句詩,如今用在此處倒是正合適。

既是有了山長的同意,於是傅珺便復又取出了紫玉簫,在金夫子的「開始」聲中,第二次奏響了《亂紅》。

這一次,她的心境較之前平和了許多,曲中的那些許柔軟纏綿之意,亦因了心境的平靜而淡去。

如果說,第一次的演奏是「曲中有人,心中有曲」,那麼,這第二次的演奏,便正合了「水流花謝兩無情」的意境了。

因為心中相對平靜,外面的動靜傅珺便也都能聽到了。

不過,這一次也很奇怪。那外頭竟是靜悄悄的,不聞一絲兒人聲,唯有微涼的西風拂過樹梢的聲音,襯著這一曲越見清冷至無情的樂曲,竟叫這太清軒裡的眾位夫子,亦跟著心情為之一寧。

此時的傅珺自是不知,那外頭的人不是不想出聲,而是出不了聲。

因為,「雲笙未必舞」的夏雲笙,在傅珺的這一曲簫韻之中,正自舞動著兩只又闊又長、宛若水泛金波一般的水袖,翩然起舞。

良久後,不知是誰在人群中輕聲嘆道:「這便是『清海流金袖』麼?」

那原本佇立原地的杜春娘與秦黛眉,一聽這「青海流金袖」五字,俱是身子一震。

隨後,便見她們迅速地彎腰向著跟來的人說了些什麼,那兩個從人飛快地跑了下去,不一時又飛跑了回來,將手裡捧著的事物分別呈予了兩人。

有那眼尖的卻是瞧見,那杜春娘自下人手中接過的,是一根極長的七彩腰帶,腰帶的兩端還有金色的流蘇;而秦黛眉拿在手裡的,則是兩把雪白的羽扇。那折扇雖是折起的,一股說不出來的清婉香氣,卻自那扇子的折痕間彌散了開來。

所有人都屏住了呼吸,靜靜地觀看著場中的這一幕。有好些人皆預感到,他們今天來這一趟,只怕會目睹到一場遠遠超出他們想像的盛況。

此時,那杜春娘已是繫起了腰帶,秦黛眉亦將兩把折扇迎風一抖,「刷」地一聲打了開來。而那乘風而來的美妙簫韻,亦恰好正逢著第一段與第二段之間的轉折之處。

便在這樂聲略停的片刻,杜春娘纖足一滑,便此滑進了那轉折的清冷簫韻裡。她腰間的飄帶便隨她的動作舞動開來,令她整個人看來就像一隻巨大的彩蝶。

而秦黛眉亦於此時將雙扇上下一合,又向外一展。那簫韻便似是被她這白羽扇打開了一般,就此流轉而至。一陣陣清婉的香氣渺渺傳出,而她手中的折扇便似兩羽白鶴的翅膀,又似是兩朵白雲,在音樂聲中舒捲自如,宛若仙女在雲中徜徉。

所有人都看得呆住了。

人們忘了鼓掌,也忘記了喝彩,只是呆呆地看著那高臺之上起舞的三個人,甚至連眨眼都忘記了。

沒有人能想到,在白石書院的歲考之中,竟能夠親眼目睹最知名、最當紅的三位舞伎,同臺起舞。

不,應該說是同臺競舞才對。

因為,這三個人跳得實在太賣力了,恐怕連她們自己也未想到,她們居然能夠因了一支新曲,而成就了這將會被世人傳誦的佳話。

便在所有人都目眩神迷的當兒,「錚」的一聲琴音,緩緩地潛入了簫韻之中。

幾乎沒有人注意到,那琴聲是如何與簫聲和在一處的。當人們發現的時候,琴簫之聲早已如流水之於山澗、清風之於落花一般,自然而然地交融在了一起。

金夫子的眼睛已經瞪得圓得不能再圓了。若非顧著禮儀,可能他就要大聲拍案叫絕。

早聽人說,英王殿下不只擅用兵,亦雅擅音律,如今看來傳言果然是真。

這一曲未名的簫曲,英王殿下只聽了一遍,第二遍便可以琴相和,且這琴聲滴瀝清圓、彈落空山,將那簫韻未足的部分盡數補齊,使得此曲越見空靈流轉,直若乘風而去一般。

直到琴簫之聲斷絕良久,金夫子猶覺耳邊餘韻未消,仍有迴響蕩蕩不息。

而直到這時。屋外才響起一陣山呼海嘯般的喝彩聲來。

金夫子亦是長聲笑道:「白石今年歲考。有此一曲,有此一舞,不負矣。」

曹詡雖是面色未動,然而心裡卻是滿意極了。

白石書院能夠至今屹立於大漢朝各類書院的最頂端,正是因為有了這一段又一段的傳奇與佳話,方可始終不倒。

而今天,便在他任山長之時,他不僅親眼見證了一段傳奇的誕生,更是這傳奇的製造者之一。自此以後,人們說起他曹詡,應亦如英王殿下所說那般,以「古之高士、曠達豪闊」來形容於他了吧。

想到這裡,曹詡再一次看了看這位考生的號牌。十二號,他記下了,這個女學部十二號的樂試成績必須是甲優,就算有人反對也不行。

白石書院絕不會做那等焚琴煮鶴煞風景的事情。絕不會!

曹詡幾乎是有些猙獰地想道,旋即又撫了撫他那並不算長的鬍鬚,心裡的喜意直是擋也擋不住,這讓他的嘴角便一直處在一個上翹的位置,直到下午的考試全部結束了,他的嘴角才拉直了一些。

元和十七年的白石歲考,便在傅珺的這一曲絕響之中拉上了帷幕。

三位當紅舞伎為了一支新曲居然當堂競舞,而英王殿下更是親自以琴聲相和,這些消息隨著那些親臨現場的百姓四處傳播,不消數日便傳遍了金陵。

自然,當青榜成績張貼出來之時,高居榜首的傅氏四女,以女學部唯一的樂試甲優成績,為那天神祕的「十二號考生」揭曉了答案。

那些跑去白石書院張榜之處看熱鬧的人皆道,怪不得那一天的曲子居然能叫三伎競舞,又引得英王殿下相和,原來是「探花女史」傅四姑娘的手筆。人家本就是名門之後,有此佳績實屬正常。

一時間,白石書院的青榜之下人頭攢動,倒不像是書院放榜,而像是坊市開市了一般。

遠遠立在人群背後的孟淵,此時亦將視線向青榜上掠了一掠,旋即便又錯了開去。

那一天他也在場。

那三伎競舞的場面,他也都看到了。然而,這三個人跳得再是絢麗,也比不得劉筠奏響的琴聲對他造成的衝擊大。

孟淵未待一曲奏完便中途退了場。

他怕他再聽下去會忍不住做些什麼。

然而,他的人雖是提前離開了,可他的耳朵卻像是就此出了毛病,總是時時刻刻能夠聽到那一段清冽若水的簫韻。

在他吃飯的時候,睡覺的時候,習武的時候乃至於做夢的時候,這一段簫韻便不停地在他的耳邊流轉,有時響徹天地、振聾發聵,有時又細如微語、輕不可聞。

按理說,耳邊總有這聲音響起,孟淵理應覺得聒噪才是。

可是他卻沒有。

便如此刻,遠遠地看著青榜之下的人群,看著那青榜上「第一名,傅氏四女」的字樣,那個旋律又在他的耳邊響了起來,而他的心裡,居然是寧和而安詳的,還有著一絲淡淡的歡喜。

「阿淵,你在這裡。」一個熟悉的聲音拉回了孟淵的心神。他轉首望去,卻見來者眉目俊朗,身形修長,卻是定西伯家長子陸縝。

「你的事辦完了?」孟淵擱下茶盞問道,人亦自窗邊走回了桌前。

陸縝點了點頭道:「辦完了。」說罷他的臉上便忍不住露出了喜意,道:「我大妹妹得了青榜第二。」

孟淵點頭道:「不愧是家學淵源。」

陸縝的臉上仍是難掩喜意,看上去比他自己得了第一名還高興。

孟淵便調侃道:「這一回你卻是被女子比下去了。」

陸縝根本連紫榜都沒考上,孟淵也是與他相熟,這才以此玩笑。

陸縝不在意地道:「我不入仕,紫榜於我無甚用處。」說到這裡他似是忽然想起了什麼,又道:「你上次所說之事,事後我聽妹妹提及,卻是好險。」

孟淵情知他說的是什麼,面上卻是露出個不解的神情來,問道:「何事?」

陸縝便道:「便是那老馬之事。你告訴我說有人動了手腳,我因聽大妹妹說過,那匹老馬乃是傅四姑娘常馭的,便說予了妹妹。後來那匹老馬果然出了事。說起來,傅四姑娘能拿青榜第一,你功不可沒。」

孟淵早就料到事情的經過了,此時亦未露出驚奇來,只端起茶盞來啜了一口,道:「我也是隨口一說罷了。」

陸縝一笑,旋即又問道:「前些時候我問你借的那個扳指,你尋得了不曾?」

孟淵神色微頓,復又似是隨意地道:「我還在找。小時候用的東西,找起來不易。你借這個做甚?」

陸縝淡淡一笑道:「我五弟與六弟皆要學箭,大伯與二叔命我找兩個合用的扳指。」說這些話時,他的神情微有些冷,俊朗的眉目間亦染上了薄薄的寒意。

孟淵嗤笑一聲,懶洋洋地道:「理他作甚。」

陸縝抬頭瞥了他一眼,語氣有些無奈地道:「我不比你,我還有個妹妹。」

孟淵聞言便不再說話了,只將一雙寒星般的眸子凝在眼前的茶盞上。

也是,他是孤家寡人一個,上無親人下無兄弟姐妹,所以他可以毫無顧忌,想做什麼就做什麼。

誰叫他是姦生子呢?

孟淵的臉上漸漸地罩上了一層寒霜,那道傷疤亦越發地扭曲猙獰起來。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。