商品簡介

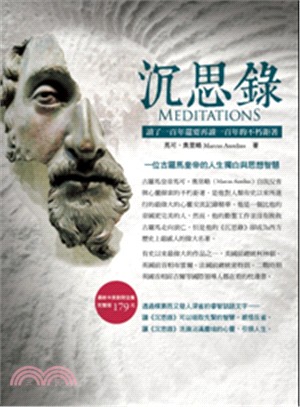

透過樸素平實而又發人深省的睿智話語文字,

讀《沉思錄》可以吸取先賢智慧,感悟反省,

讓《沉思錄》有不可思議的魅力,引領人生。

這部不朽鉅著是古羅馬皇帝奧理略自我反省與心靈探索的精華,是他對人類有史以來所進行的最偉大的心靈交流記錄。他是一個比他的帝國更完美的人,然而,他的勤奮工作並沒有挽救古羅馬,但是他的《沉思錄》卻成為西方歷史上最感人的偉大名著。

有史以來最偉大的作品之一,美國前總統柯林頓、英國前首相布雷爾、法國前總統密特朗、二戰時期英國首相邱吉爾等國際領導人都在看的枕邊書。

作者簡介

西元121~180年,古羅馬帝國皇帝、最重要的斯多葛派哲學家之一。他是西方歷史上唯一的「帝王哲學家」,從小接受過希臘文學和拉丁文學、修辭、哲學、法律、繪畫等方面的良好教育、他生命最後的十年歷經戰亂、災難和帝國的衰落,卻在鞍馬勞頓之中創作了這部寫給自己的沉思之書。

序

序言:沉 思 錄

西元121年4月26日,安東尼出生於羅馬。他的父親安尼烏斯.維勒斯(Annius Verus)在當執政官時死於任上,母親是多米西婭.卡爾維拉(Domitia Calvilla),也叫露希拉(Lucilla)。皇帝安東尼.皮烏斯和安尼烏斯.維勒斯的妹妹安妮婭.蓋利娜.福斯蒂娜(Annia Galeria Faustina)結婚,因此成了安東尼的姑父。在哈德良(Hadrian)收養安東尼.皮烏斯並宣布其為帝國繼承人時,安東尼.皮烏斯也收養了兩個兒子,一個是埃琉斯.凱撒(Aelius Caesar)的兒子盧齊烏斯.凱奧尼烏斯.康茂德(L. Ceionius Commodus),另一個就是安東尼。安東尼原來的姓氏為安尼烏斯.維勒斯,後來用埃琉斯.奧勒留.維勒斯(Aelius Aurelius Verus)作為姓氏,在西元139年又被冠以凱撒頭銜,埃琉斯(Aelius)屬於哈德良家族,奧勒留(Aurelius)是安東尼.皮烏斯的姓氏,在安東尼成為奧古斯都即羅馬帝國皇帝以後,就不再使用維勒斯(Verus)作為姓氏,代之而來的就是安東尼。因此,他的名字是奧勒留.安東尼,或簡稱為安東尼。

安東尼在少年時代便受到精心照料。他感激上帝讓其擁有善良可親的兄弟姐妹和親朋好友,以及幾乎一切美好的事物。他慶幸自己親眼目睹了他的姑父兼養父安東尼.皮烏斯所樹立的榜樣,並在他的作品中記錄了這位偉大君主的高尚美德。像許多羅馬年輕人一樣,安東尼努力學習研究詩歌和修辭。希羅德.阿提庫斯(Herodes Atticus)和康涅留斯.弗龍托(M. Cornelius Fronto)是他的修辭學老師。在現存的弗龍托與瑪克斯之間的通信中不難看出,安東尼毫無掩飾對其老師的熱愛,老師也對其學生抱有極大的希望。安東尼曾說他受惠於弗龍托的教育。

當安東尼十一歲時,他穿上了那種樸素、粗糙的哲學家裝束,成為一個勤奮用功的學生,且過著極為勤儉節約的生活,甚至到了有損健康的地步。最後,他放棄了詩歌和修辭學的學習,投身於斯多葛學派,但他並沒有放棄研習法律,這為其日後坐上高位和執掌權柄打下了有用的基礎。他的老師沃倫修斯.麥西安努斯(Volusianus Maecianus)是一位傑出的法學家。我們一定可以猜想到他還學習過羅馬軍隊紀律,這是一個今後領導他的軍隊抗擊一個好戰種族的人所必需的教育。

安東尼在他的第一本書中記載著他老師的名字和自己所例行的義務,如果我們未能仔細觀察他的表達方式,可能會認為他所說所學似乎有點空洞或自誇的味道,得出如此結論,是大錯特錯的。安東尼的目的是為了頌揚老師們的功績,為了說明老師所教以及作為學生所應該學的。另外,這本書和其他十一本一樣,是為己所用的,如果我們相信第一本書結尾的注釋的話,它是寫於安東尼攻擊誇地人(Quadi)的一次戰役期間,在那時,對老師美德的頌揚時刻提醒他注意關於老師所教的課程及其實際作用。

他的哲學老師是察洛尼亞的塞克圖斯(Sextus of Chaeroneia),即普魯塔克(Plutarch)的孫子,他親口述說了自己從這位優秀的人身上所學到的東西。他最喜歡的老師是哲學家優尼烏斯.盧斯提庫斯(Q. Junius Rusticus),此人也是處理公共事務的高手。在安東尼成為皇帝之後,盧斯提庫斯是他的顧問。那些注定要身居高位的年輕人通常在自己的同伴和老師這些方面都沒有多少運氣,我從沒有發現哪個王子接受的教育能與安東尼相比,除他之外,老師們的學識和品格再也很難聚集在一人之上。對於學生,從那之後也不可能再有誰像安東尼那樣。

哈德良死於西元138年7月,安東尼.皮烏斯繼承了皇位。大約西元146年,安東尼與自己的堂妹也就是皮烏斯的女兒福斯蒂娜(Faustina)成婚。他繼承了繼父凱撒的封號,並管理國家政務。因此,父子得以在一起友好和睦、相互信任地生活。安東尼是一個孝順的兒子,皇帝皮烏斯也愛護並尊重安東尼。

安東尼.皮烏斯於西元161年3月去世。據說,當時參議院急切建議安東尼獨自管理帝國,他沒有採納,於是和皮烏斯的另一個養子盧齊烏斯.凱奧尼烏斯.康茂德,通常被稱為L.維勒斯(L. Verus)聯合執政。因此,羅馬第一次有了兩位皇帝。維勒斯是一個慵懶享樂之人,並不在乎自己職位如何。然而,安東尼容忍了他。據說,由於性格方面的原因,維勒斯異常敬重其同僚。就這樣,一個品德高尚的皇帝和一個放任的合夥人和平相處了,後來安東尼把自己的女兒露西拉嫁給了維勒斯,進一步加深了兩人之間的關係。

安東尼統治期間面臨的第一個挑戰就是帕提亞戰爭,在這次戰爭中,維勒斯任總指揮,但是他毫無作為,而居住在亞美尼亞、幼發拉底河和底格里斯河地區的羅馬人取得的勝利,這些功勞歸於他手下的將軍們。西元165年,帕提亞戰爭結束。西元166年,奧勒留和維勒斯在東部地區取得了一次勝利。但是,恰在此時,一場瘟疫席捲了羅馬、義大利和東部歐洲,奪去了無數人的生命。

從高盧邊境到哈德里亞(Hadriatic)東部,翻越阿爾卑斯山脈的野蠻人,也時刻威脅著義大利北部。這些野蠻人就像300年前的日爾曼人一樣,企圖攻破義大利。除了短暫的閒暇,安東尼的後半生大部分時間都用來驅逐侵略者。西元169年,維勒斯突然逝世,安東尼開始獨自掌管國家政權。

在日爾曼戰爭期間,安東尼在多瑙河畔的卡爾圖姆(Carnuntum)生活了三年。其間,馬可曼尼人被驅逐出潘諾尼亞,在他們撤退藉由多瑙河時幾乎被全軍殲滅。西元174年,皇帝取得了針對誇地人戰爭的偉大勝利。

西元175年,一個智勇雙全的亞洲軍事指揮官頭目阿維狄烏斯.凱西烏斯(Avidius Cassius)發動叛亂,並宣稱自己是奧古斯都。但是,凱西烏斯被他的部下所暗殺,叛亂也告中止。安東尼對凱西烏斯家族及其黨羽的處理,顯示了極大的人性關懷。他的寬恕和仁慈,從寫給參議院的信件中可窺見一二。

在得知凱西烏斯叛變的消息後,安東尼便朝東部進發。之前他曾經於174年返回羅馬,旋即又回去繼續與日爾曼人作戰,很有可能他是直接從與日爾曼人的戰鬥中前往東方平叛的。他的妻子福斯蒂娜,陪同安東尼進軍亞洲時,在托羅斯山下突然逝世,安東尼異常悲傷。撰寫安東尼傳的卡庇托林努斯(Capitolinus),還有迪奧.凱西烏斯(Dion Cassius)都指責皇后對其丈夫不忠,但卡庇托林努斯說,安東尼要麼真不知道皇后的不忠,要麼就是假裝不知道。在所有的年代,不懷好意的披露比比皆是,羅馬帝國的歷史充斥著此類事件。安東尼深愛著自己的妻子,他說:「她溫順、熱情、儉樸。」同樣的醜聞也發生在福斯蒂娜的母親,也就是安東尼.皮烏斯的妻子的身上,但安東尼.皮烏斯依然對妻子愛護有加,滿意非常。妻子死後,皮烏斯在給弗龍托的一封信中寫道,他寧願與他的妻子一起被放逐,也不願在羅馬宮殿中而沒有妻子的陪伴。沒有多少人能比這兩位皇帝給予自己妻子如此的寬容與愛護。卡庇托林努斯撰寫安東尼傳時,是在戴克里先(Diocletian)統治時期,他可能是有意講述真相,但他只是個貧窮虛弱的傳記作家。而出了名的不懷好意的歷史學家迪奧.凱西烏斯總是披露醜聞,或許他相信任何醜聞都能對人產生攻擊作用。

安東尼繼續他的敘利亞和埃及之行,在經過雅典返回義大利的途中,他首次參加了埃琉西斯祕儀。這是皇帝針對古老莊嚴的宗教儀式和宗教慶典的一次身體力行。如果書中未有表明他是否是一個迷信之人,我們就不能因此認定他是一個迷信之人。這只是統治者公開行為的一個例子,不足以說明他的真實意圖。一個明智的君主不會粗暴地鎮壓迷信的臣民。安東尼希望臣民們都是智慧之人,但是他知道自己無法悖逆臣民的意願。

西元176年12月23日,安東尼和他的兒子康茂德取得針對日爾曼人的勝利,並回到羅馬。第二年,康茂德和他的父親聯合執政,取名為奧古斯都。在基督教會的歷史上,這一年是值得紀念的,阿塔羅斯(Attalus)和其他一些人由於堅持信奉基督教,在里昂被處死,這次宗教迫害的證據是尤比烏斯(Eusebius)保留著的一封信,是維也納和高盧里昂的基督教徒寫給亞洲和普里吉亞教眾的,信件保存非常完整,並特別描述了對基督教徒的嚴刑拷打。信中還注明,在迫害的過程中,平民要求把身為基督教徒和具有羅馬公民身分的阿塔羅斯帶到競技場。但是在收到皇帝命令之前,執行官必須把他投放在監獄裏。因此,執行官在向安東尼申請之前,許多人受到嚴刑拷打。信上說,皇帝的公告明示,基督教徒應該受到懲罰,但是如果他們能夠放棄基督信仰,就可以釋放他們。結果,具有羅馬公民身分的基督教徒被砍頭,剩下便被競技場的野獸所吞噬,基督教會史的一些現代作家在引用這封信時,對遭到宗教迫害的殉道者們的奇蹟故事一言不發。信中提到的賽脫司(Sanctus)被烙鐵灼傷,直到身體變成了一塊焦炭,完全沒有了人形,但當再次被放到烤架上時,他恢復了先前的容顏,因此他便把懲罰當成了療傷。後來,他被野獸撕扯得四分五裂,並架到烙鐵椅燒烤,最終死去。

這封信只是一面之辭。寫信者自稱是高盧的基督徒,無論他是誰,他都為我們提供了關於這個事件本身的尋常和非尋常方面的證據。我們不能只接受他的一面之詞而拒絕另一面。如果我們相信一件事情的發生是比較有可能的話,那麼有時雖然只是一個小小的證據,我們也會接受它;反之,如果一件事情看起來幾乎是不可能的話,雖然是同樣的證據我們也會拒絕它。這樣的求證方法是錯誤的。有些現代的學者還是這樣做,他們從一個故事中挑選他們喜歡的部分,而拒絕承認其他的部分;或者即使他們不斷然拒絕,也會不誠實地將這樣的證據壓制起來。人們要保持先後一致就得承認這封信的全部內容,或是全部予以否認,這樣我們才不會怪他。但是有些人拒絕這封信的真實性,卻又承認其中有些事情是真實的,因為只有這樣才可能解釋這封信的存在,而他又認為這封信的作者捏造了部分事實,可他自己也說不出這封信到底哪一部分值得相信。

在安東尼訪問東部期間,北方邊界戰事連連,因此安東尼回到羅馬便開始與野蠻人交戰。西元179年,日爾曼人在一次激戰中被打敗。就在這次戰爭中,皇帝感染疾病,死於下潘諾尼亞(Lower Pannonia)地區薩瓦河邊的希爾米烏姆營地,不過根據其他權威查證,他於西元180年3月17日死於維也納,時年59歲。當時,他的兒子康茂德陪伴著他。皇帝的遺體或骨灰被運到羅馬,並受到神靈般的尊敬和崇拜,人們為其建造塑像或半身像,在卡庇托林努斯撰寫傳記時期,許多人仍把安東尼的塑像當作門神或財神供奉著。因此,在某種意義上,他就是一個聖人。康茂德在現在的羅馬科隆納廣場為其父親立碑以示紀念。安置在碑柱上的螺旋形淺浮雕是為了紀念安東尼發動針對馬可曼尼人和誇地人戰爭的勝利和一場神奇的鼓舞士氣、挫敗敵銳的傾盆大雨。安東尼的塑像建造在了首都雲柱上,後來被轉移到其他地方,於是教皇西斯都五世就把聖保羅的銅像安置在此。

在安東尼時代,歷史方面的證據是非常不完備的,一些證據根本就不可信,最令人驚奇的是發生在西元174年與誇地人戰爭期間的一個故事: 當時羅馬軍隊處於饑渴的危險邊緣,突然一場暴風雨來臨,落在敵人身上的則是火和冰雹,羅馬軍隊於是大勝。那些權威著作在提到這次勝利時都必然會提到這次神蹟。異教的學者們將其歸功於他們的神靈,基督徒們則聲稱這是奧勒留軍中的基督徒軍團的功勞,基督徒們為了證明這一點還提到皇帝曾經授予這個軍團以「雷擊」的頭銜。但是達西耶(Dacier)以及其他的學者們在維持了基督徒關於這次神蹟說法的同時,也承認,這個軍團得到「雷擊」的頭銜並不是因為誇地人受到了雷擊,而是因為這個軍團的戰士的盾牌上有一個閃電的標記,而這個軍團其實是奧古斯都時代的。

在安東尼統治之前,斯卡利熱爾(Scaliger)就已經知道了一個叫「雷擊」的軍團,我們是從迪奧.凱西烏斯得知的,他列舉了所有的奧古斯都軍團。「雷擊」或「閃電」的字眼也在圖拉真統治時期的一個碑銘上出現過,這個碑銘是在的里雅斯特發現的。尤西比烏在提到這一神蹟的時候提到了希拉波利的主教阿波里那留(Apolinarius)的名字,說正是因為他們的祈禱皇帝才取得了這樣的勝利,因此馬拉提亞軍團被授予「雷擊」的稱號。由此我們或許可以估測阿波里那留的證詞的價值。尤西比烏並沒有提到阿波里那留在他所著的哪一部書中敘述了這一事件,迪奧說「雷擊」軍團在奧古斯都的時代駐紮在卡帕多啟亞(Cappadocia)。沃爾什(Valesius)也注意到羅馬帝國官名名冊中提到亞美尼亞的道德監察官指揮的第十二軍團被稱為「馬拉提亞的雷擊」,而亞美尼亞也正位於迪奧所說的卡帕多啟亞,因此沃爾什斷定馬拉提亞並不是軍團的名字,而是軍團的駐地的名字。這一地區也叫馬拉提亞,因此他說軍團的名字並不是來自於他們執行任務的地方,而是他們被招募的地方。因此,尤西比烏所說的恐怕不太可能,不過沃爾什還是因為阿波里那留和特土良(Tertullian)權威的緣故,相信是因為軍團中基督教士兵的祈禱才帶來這次的神蹟。沃爾什說魯斐納(Rufinus)並沒有給這個軍團命名為馬拉提亞,或許他是有意不要這樣做,因為他知道馬拉提亞是亞美尼亞的一個小鎮,那時這個軍團駐紮在那裏。

據說皇帝曾向參議院報告了戰爭的勝利,我們可能認為這只是例行公事,但是我們並不知道國書的內容,因為已無法得到考證。達西耶認為皇帝的國書要麼被參議院故意損壞,要麼被基督教的對頭毀壞,因此真實可靠的證據可能已經不存在了。然而,當他說國書已經被毀,甚至連尤西比烏也無法找到時,這個評論家卻沒有看到矛盾所在。在戰爭勝利後的希臘,安東尼確實向羅馬人民和參議院發表了一份國書,是在賈斯丁(Justin)第一次道歉後,但是,這與道歉沒有絲毫關係。不過這封國書是最愚蠢的偽造證據之一,不可能在安東尼向參議院的報告中被發現。如果國書是真實的,皇帝就可以免受被迫害的基督徒的指控,因為皇帝曾在偽造的國書中說道,如果某人因是基督徒而受到控告,被告人能坦白,就能獲釋,無知之人還補充道,告密人會被活活燒死。

在安東尼.皮烏斯和瑪克斯.安東尼統治時期,賈斯丁曾做過第一次道歉,並且在安東尼時期,他提安(Tatian)反對希臘的演說,是對宗教最為激烈的攻擊。亞他那哥拉代表基督教徒向安東尼做出書面道歉,梅利都也致歉,薩爾迪斯主教和阿波里那留也向皇帝寄去書信。賈斯丁第一次向安東尼.皮烏斯和他的兩個兒子安東尼和維勒斯做出書面道歉,但是我們不知道他們是否看到。第二次道歉信是致羅馬參議院的,但是收信人姓名和地址卻是抄寫員。信件的第一章是對羅馬人的演說,第二章講述了在安東尼和維勒斯聯合執政期間所發生的事件,他還向皇帝提到了一個女人,「她向皇帝遞交請願書,皇帝同意了她的請求」。在其他章節,主要是對兩位皇帝的進言。從上所述,道歉信是直接呈給兩位皇帝的。尤西比烏說第二次的道歉信是給安東尼.皮烏斯的繼任者,也就是安東尼的。在第二封道歉信其中的一章中,賈斯丁寫道,信奉斯多葛教義的人們,由於道德原因選擇自己的生活時,都會受到詛咒和謀殺,比如,同時代的海拉克利特斯、穆索尼烏斯(Musonius)等等。對於那些按照理性生活、藉由工作來試圖避開邪惡之人,他們總會受到詛咒,這正是魔鬼們所做的。

據說,由於拒絕向神靈做出犧牲,賈斯丁在羅馬被處死。據權威查證,此事不可能發生在哈德良統治時期。如果第二封道歉信是寫給安東尼的,此事也不會發生在安東尼.皮烏斯統治時期。有證據表明此事發生在安東尼和維勒斯當政期間,當時汝斯提古是羅馬城的長官。

一封信件表明,波利卡普(Polycarp)是在安東尼統治時期的士麥那遭到迫害,這封信件後來被傳到非羅美林(Philomelium)的教堂和其他基督教堂,由尤西比烏保管著。但是一些批評家對波利卡普死去的時間並沒有取得一致意見,分歧大約有十二年。波利卡普的殉道伴隨各種奇蹟的發生,其中一個是尤西比烏所忽視的,這個奇蹟出現在一個古老的拉丁版本的信件中,是由烏雪主教(Usher)出版的。據推測,這一版本的出版離尤西比烏時代不遠。這封信的結尾注明,其來自於波利卡普的門徒愛任紐(Irenaeus)的手抄,由凱烏斯(Caius)翻譯而成。後來由在科林斯灣的蘇格拉底再次翻譯:「我,庇沃紐(Pionius)在波利卡普啟示並且引導下,終於使我找到上面的版本,並重新謄錄了一次。」波利卡普殉道的事蹟中有很多不可思議的事情,很多現代研究教會史的專家們都有意識地將其忽略了。

為了對安東尼統治下的基督教徒狀況有一個正確的瞭解,我們必須回到圖拉真時代。當時比提尼亞在年輕的普林尼統治之下,基督教徒為數眾多,舊宗教的信奉者慢慢減少,廟宇被廢棄,節日被淡忘,沒有人肯為受害者做出犧牲。致力於保留舊有宗教的人們發現他們的利益已到了危機的邊緣。於是,基督教徒男女老少被帶到長官面前,但是長官們不知道該怎樣處理他們,對他們做的只能是坦白從寬抗拒從嚴。對於基督教徒的頑固,他們無能為力。只能把信奉基督教定義為墮落和極端迷信,如果給與這些人放棄信仰的機會,應該有可能阻止這個宗教的蔓延。於是,普林尼寫信通知圖拉真。

在哈德良統治時期,羅馬政府開始注意到基督教徒的增加和普通民眾對他們的敵意。如果各省長官對基督徒放任不管,就不能抵抗他們對狂熱異教的盲從,於是便把基督徒當作無神論者。定居在羅馬帝國的猶太人對基督教異常敵對。在哈德良時代,基督徒便開始道歉,這清晰地表明基督教是多麼流行。哈德良向亞洲各省長官米紐修斯.豐達努斯(Minucius Fundanus)發號施令,指示長官們不能對無辜百姓百般刁難,控訴者不能敲詐勒索,對基督教徒的指控必須合理公正,而無需理會多數人的喧鬧。基督教徒因非法行為受到起訴、判刑,必須依據所犯罪行而受到應有的懲罰。為了達到同樣的效果,據說安東尼.皮烏斯也頒布了一些法令。哈德良所頒布的法令條款好像對基督徒有利,但是如果我們明白基督徒像其他人一樣在犯法時才受到懲罰,那這條法令又有何意義呢?法令真正的意圖是,如果基督徒堅持信奉基督教或者不能證明自己已經放棄基督教,他們就會受到懲罰。我們沒有任何理由相信哈德良給予基督徒的權利比圖拉真給的要多。在賈斯丁第一封道歉信的末尾,還印有安東尼.皮烏斯頒發給亞洲公社的法令,也由尤西比烏保存著。法令的日期是在安東尼.皮烏斯的第三個任期內,法令宣稱只要基督徒們不試圖擾亂反對羅馬統治,他們就不會受到懲罰。但是這個法令是偽造的,熟悉羅馬歷史的人在看到法令的形式和要旨時都會明白這是多麼笨拙的偽造。

在安東尼統治時期,新老信仰的對抗甚至更加激烈,異教徒們督促政府來抵制基督教信仰的入侵,梅利都寫給安東尼的道歉信代表了在新帝國條令下被迫害的亞洲基督教徒。他說到,貪婪無恥的告密者擁有其他人的財富後,便開始運用這些條令對那些毫無惡意之人進行搶劫。他懷疑一個公正君主是否能做出公正之事,最後的法令是否是皇帝頒布的,基督徒懇求皇帝不要向敵人低頭。我們可以得出結論,至少皇帝的法令或安東尼的憲法是存在的,並且都是以迫害為基礎的。除非基督教徒否認他們的基督教,否則就是犯法,並將受到懲罰。一些現代批評家記錄,在西元167年,士麥那的迫害活動就開始了,十年後,迫害活動綿延至里昂。此時,安東尼政府下的各省長官才完全明白圖拉真的法令是用來保護自己、懲罰基督徒的,因此即使基督徒們情非所願,他們也不得不面對被迫害的下場。但是,除了基督徒們反對所有的異教慶典外,我們不能忘記他們眼中的異教都是虛假錯誤的。因此基督徒開始向異教儀式宣戰,宣稱除了基督教之外其他一切都是虛假的,所有輝煌燦爛的慶典都是對邪惡的崇拜。毋庸置疑,這是在向羅馬政府宣戰。羅馬政府可以容忍任何形式的迷信活動的存在,卻不能容忍一個宗教派別。

如果我們對宗教史有真實的瞭解,就應該知道羅馬皇帝曾怎樣試圖阻止新宗教的誕生,怎樣實施壓迫基督教徒的政策,賈斯丁在他的道歉信中曾對此加以確認,我對此也毫不懷疑;還應該知道喧鬧和暴亂是多麼的受歡迎,有多少狂熱無知的基督教徒一方面致力於教義的信仰,一方面還要忍受羅馬政府和新教的爭吵。現存的宗教史有虛假的成分,真實常被誇大。但是,安東尼時期,異教徒公開對抗基督教徒,人們因是基督教徒而被處死,這一事實是毋庸置疑的。尤西比烏在其第五本書的序言中曾寫到,在安東尼統治的第十七年,在世界上一些地區,對基督教徒的迫害已經變得異常暴力,首先遭殃的是各城市的平民。並且,在其誇張的敘述風格下,我們可以推測出曾有一個國家無數教眾死於非命。他所暗指的國家是高盧國。然後他異常小心地給維也納和里昂的教堂去了一封信,信件的內容可能就是說明引發迫害的真實原因,講述平民對基督教的狂熱,及長官們和皇帝在處理暴亂方面所面臨的巨大麻煩。瑪克斯到底知道多少殘酷的事實,我們並不知道,因為歷史對安東尼統治時期的紀錄是殘缺不全的,這一時期,安東尼沒有制訂法令來反對基督教,因為圖拉真已經為其鋪好了路,即使我們認為他願意讓基督教自由成長,也不能確定這是否在他能力範圍內,因為我們猜測安東尼像現代的君主一樣,權力被憲法條例、參議院和前任的先例所限制。我們也不能確認他是否是一個積極的迫害者,因為沒有證據表明他對基督教徒出言不遜,儘管他對基督教徒沒有好感。除了知道基督教徒對羅馬宗教的敵意外,他便一無所知了。儘管一些護教士真真假假地遊說,他仍認為基督教徒對國家構成了威脅。我已經說得夠多了,但是如果不能充分解讀一個人的優缺點,對其個人是不公平的。如果所有的材料都是真實無誤的,他就可以消除所有的指控,但是,我在尋找真實的時候,證實一些材料是杜撰的,因此他不得不承擔對其的指責。另外,我還確定他沒能從一無所知的宗教中得到任何道德準則。

毫無疑問,皇帝的「反思」或「沉思」 是一項真實嚴肅的工作,在其第一卷中,介紹了自己、家庭和他的老師。在其他書卷中也提到了自己,《蘇達辭書》注意到安東尼在其十二卷書中所做的工作,把其稱為「規範自己的生活」,並且《蘇達辭書》還引用了書卷中的幾句話,還注上皇帝的名字,不過沒有注上作品的名字,引用的幾段話,也沒有注上皇帝的姓名。作品的真正標題無人得知,克胥蘭德(Xylander),出版他第一個拉丁版本,是手稿,包含十二卷,但是現在手稿已不知去向,其他現存比較完整的手稿藏在梵蒂岡圖書館,不過,其中幾卷已經沒有標題、沒有碑銘了,第十一卷僅留有刻著星號的碑銘,其他的梵蒂岡手稿摘自皇帝的書卷。所有的摘錄標題與克胥蘭德首碼標題幾乎一致。所有後來的版本都是用這一標題。我們不清楚安東尼或者其他人是否把他的作品分類成卷,如果第一卷和第二卷末尾的碑銘是真實的,那他就做了分類。

眾所周知,奧勒留皇帝在閒暇時間寫下了自己的想法和思考,因為要留給自己所用,所以可以推測他留下一個完整的手稿是完全有可能的,一個勤奮刻苦的人不可能讓別人代手,並且他也不願意自己祕密的思想暴露在別人的眼皮之下。他還打算把自己的作品留給兒子康茂德,但他的兒子卻沒有機會飽覽先父的智慧與哲思。一些仔細認真的人保存了這一寶貴的書卷。除了《蘇達辭書》外,後來的許多作家都提到過這一偉大作品。

許多評論家都對這本書的文字做過許多工作。其中最完整的是1652年的版本,由湯瑪斯.蓋特克(Thomas Gataker)出版。第二個版本是1697年的,由喬治.斯坦霍普(George Stanhope)監製。還有一個是1704年的版本。蓋特克在這些版本中做了許多有益的修改,他還印製了一個拉丁文的版本,雖然不是過於完美,但也表達了原有的意義,要好過現在的一些翻譯版本。在每段對面的頁面空白處,他還為其他平行段落加注了說明。他還寫了一個評論,是古代作家中寫得最完美的,這個評論包括針對晦澀難懂段落的編者說明和為說明文章而引用希臘和羅馬作家的語言。這是一個完美的學習材料,沒有英國人曾這樣做過。在序言的末尾,編者說他在位於倫敦附近的羅瑟希德撰寫這個序言,那是一個異常寒冷的冬季,當時是1651年,他已78歲高齡。那時,彌爾頓、塞爾登和其他聯邦時代的偉人都在世。當時,偉大的法國學者薩爾梅歇斯(Saumaise)和蓋特克一拍即合,並協助蓋特克編輯安東尼手稿,在1802年,希臘版本由舒爾茲(J. M. Schultz)在萊比錫(Leipzig)出版, 希臘語版本由學識淵博的阿塔曼迪努.克萊(Adamantinus Corai)於1816年在巴黎出本,也是八卷,後來由陶赫尼茨(Tauchnitz)在1821年再版。

安東尼的作品有英語、德語、法語、義大利語、西班牙語版本,還有其他翻譯版本。我沒有見過所有的英文版本,不過由傑瑞米.科利爾(Jeremy Collier)在1702年翻譯的版本最為粗糙庸俗,夏邦泰(Charpentier)保存的由亞力克西斯.皮埃爾(Alexis Pierron)翻譯的法語版要優於達西耶的義大利語版(1772年烏迪內),我沒有見過這個由樞機主教翻譯的義大利版本,樞機主教佛朗西絲.巴貝里尼(Francis Barberini)是一個非常出名的人,是教皇烏爾班八世的外甥,他為了散播信仰的種子,耗盡餘生用母語去翻譯羅馬皇帝的思想結晶。他致力於用心靈去理解與翻譯異教所留下的高尚品德和思想精髓。

在使用這本書很多年之後,我利用空餘時間將其譯出。為完成譯著,我參閱了一本希臘版的著作,但是我從來不會僅參考一本書,我還經常與其他版本去比較。我翻譯是為自己所用,所以值得為此而工作。不過,考慮到對別人可能也有用途,所以才決定出版。原著晦澀艱深,很難翻譯,因此不可避免會出現一些錯誤。但是,我相信,自己不會漏譯。如果那些與我意見不和的,拿原著與譯著進行比較,找麻煩的人不應該匆忙做出結論:那是我的翻譯錯誤。乍一看,一些段落未顯其意,其實意思已包含其中了。我不同於其他翻譯家,我認為一些地方他們確實是翻譯錯誤,用「+」號標出的部分表明意思的不確定。我儘量讓語言輕鬆流暢,但也不忘符合原著的表達方式。版本中出現的模糊不清是源於希臘語的不達意,是再正常不過了。關於語言,我已經竭盡所能。同時在正文中同一個單詞我會給出相同的譯法。

我所注意到的斯多葛哲學最後一次體現是在辛普利修斯(Simplicius)的《埃比克泰德手冊評論》。辛普利修斯不是基督徒,在基督教大規模腐化的那種時刻,他不可能改變其身分,但他確實是一位宗教人士。他向神靈祈禱的評論並沒有為基督教帶來改觀。從芝諾(Zeno)到辛普利修斯,大約有九百年的時間,斯多葛哲學的輝煌達到頂點,形成了以偉人為特色的哲學形式,但最終煙消雲散了。直到一些義大利信件的出現,我們才再一次聽到它的聲音。波利齊亞諾(Poliziano)見到兩本模糊殘缺的埃比克泰德手冊的手稿,於是把它翻譯成拉丁文,獻給發現並保護此書的羅倫佐.德.梅迪奇(Lorenzo de’Medici)。波利齊亞諾版本在1531年第一次以合集的形式出版。波利齊亞諾把這本書推薦給羅倫佐,因為它很適合他的性格,期望在困難纏身時能對他有些用途。

埃比克泰德和奧勒留的作品在第一次出版以後就擁有很多讀者。奧勒留的這本小書曾伴隨許多偉大的人物。約翰.史密斯船長在其年輕年代經常閱讀的兩本書就是馬基雅維利的《戰爭的藝術》和奧勒留的《沉思錄》,他再也找不到其他的兩本書更適合於形成戰士加君子的性格。史密斯在他的祖國英國沒沒無名且幾乎被遺忘,但是在美洲他卻拯救了年輕的維吉尼亞殖民地。他的英雄氣概和他在軍事上的成就都很偉大,但最偉大的則是他的高貴的品格。因為一個人的高貴絕不如一般的粗鄙的想法那樣是來自於財富和地位,也並非來源於人的知識,相反知識反倒經常與那些最卑劣的人性相連,它使得人們對那些位居高位的人極盡諂媚,對處在貧窮的底層的人則傲慢無禮。一個人真正的偉大來源於對一種以誠實為目的的生活方式的認知,它建立在對自己和對一切都公正的評價的基礎上,建立在經常的自我反省上,堅定地遵守他認為是正確的原則而不讓自己陷入煩惱。正如皇帝所說的那樣,他不應該根據別人怎樣想、怎樣說,或是別人做與不做,來決定自己的思想、言語和行為。

目次

英譯者序5

Book One 卷 一 23

來自私人生活圈的品質傳承23

養父安東尼.皮烏斯給我的教誨27

Book Two 卷 二 41

把每一天當作生命的最後一天41

人只能活在當下44

Book Three 卷 三 55

別讓肉體控制你的靈魂55

再寶貴的榮譽也不過是過眼雲煙59

Book Four 卷 四 73

不要沒有目的地盲目行動73

不斷觀察萬物的變遷81

Book Five 卷 五 103

用思想滋養你的心靈103

做本性要求的事111

Book Six 卷 六 131

履行你自己的職責131

塵世的生命只有一個果實137

沒有人能阻止你按本性生活141

Book Seven 卷 七 163

要自己挺起腰桿,不要被迫挺直身軀163

善待那些做錯事的人168

擁抱你自己的生活吧174

Book Eight 卷 八 195

按照本性生活你才會找到幸福195

從大自然汲取偉大的力量201

快樂在於保持自己的原則205

Book Nine 卷 九 227

不要遠離與你有共同原則的人227

別讓他人的惡行影響你231

不要和愚昧的人做無意義的談話236

Book Ten 卷 十 255

挖掘你本性所渴求的東西255

一早醒來就要開始鞭策自己260

Book Eleven 卷 十一 285

我為大眾利益出過什麼力嗎285

以最好的方式生活289

Book Twelve 卷 十二 311

做萬物中一個有價值的人311

人生就在瞬息變化之間315

書摘/試閱

Book One

卷 一

來自私人生活圈的品質傳承

1從我的祖父維勒斯那裏,我學到美好的品德和控制自己情緒的重要性。

2從我父親1的聲名和對他的追憶中,我懂得了謙遜和男子漢氣概。

3從我的曾祖父那裏,我懂得了不要經常出入公立學校,而要請優秀的家庭教師,懂得了在這些事情上是不能吝惜金錢的。

4從我的母親那裏,我濡染了虔誠、仁愛和克制,不僅戒除惡行,甚至戒除邪惡念頭的產生;而且,我還學會了簡單的生活方式,摒棄富人奢侈的生活習俗。

5從我的老師那裏,我明白了不要介入馬戲中的任何一派,也不要陷入角力戲中的黨爭;從他那裏我還學會了吃苦耐勞、清心寡欲、事必躬親,不要干預他人的私事,不要聽信誹謗之言。

6從戴奧吉納圖斯那裏,我學會了不使自己忙碌於瑣碎之事,不要相信術士巫師之言,驅除妖魔鬼怪之類的東西;學會了不挑撥離間,既不熱中也不畏懼抗爭;學會了讓人自由發言;學會了親近哲學。我先是巴克斯,然後是坦德西斯、馬爾塞勒斯的一個傾聽者;我年輕時寫過對話,嚮往厚木板床和粗毛皮衣,以及其他一切屬於希臘文化的東西。

7從拉斯蒂克斯那裏,我懂得了我的性格需要改進和訓練;從他那裏我還學會了不要誤入詭辯和競賽的歧途,不要寫作投機的東西,不要進行繁瑣的勸誡,不要炫耀自己是一個訓練有素的人,或者為了譁眾取寵而行善;學會了避免華麗的辭藻、構思精巧的寫作;不穿外出的衣服在室內行走,以及諸如此類的事件;以簡潔樸素的風格寫信,就像拉斯蒂克斯從錫紐埃瑟給我母親寫的信一樣;對於那些以言語冒犯我或者對我做了錯事的人,只要他們表現出願意和解的意思,那就樂於與他們和解;仔細地閱讀,不要滿足於對書籍的膚淺理解;不輕率地同意那些夸夸其談的人;我感謝他使我熟悉了埃比克泰德的言論,那是他從自己的收藏中傳授給我的。

8從阿珀洛尼厄斯那裏,我懂得了意志的自由,和目標的堅定不移;懂得了在任何時候都要依賴理性,而不去依賴其他任何東西;即使在失去孩子和久病不癒的劇痛中,依然鎮定如常;從他身上,我清楚地看到了一個既果斷又靈活,在教導別人時毫不焦躁易怒的活生生的榜樣;看到了一個清醒地不以他解釋各種哲學原則時的經驗和藝術自傲的人;從他那裏,我學會了如何從值得尊敬的朋友那裏贏得好感,既不使自己在他們面前顯得卑微,又不對他們視若無睹。

9從塞克斯都那裏,我看到一種樂善好施的品質,一個以父愛的方式去管理家庭的榜樣和合乎自然地生活的觀念;莊重嚴肅而不矯揉造作,細心地顧及到朋友的利益,原諒那些無知的人、那些不經思考就發表意見的人。他有一種使自己迅速融入所有人的能力,所以與他交往的愉快勝過任何阿諛奉承;同時他最能贏得與他交往的人的最高尊重。他有能力以一種明智而系統的方式發現和整理生活所必需的原則;他從未對任何人表示憤怒或者其他激烈情緒,而是完全心平氣和而又最寬厚仁愛;他能夠表示嘉許而毫不張揚,他擁有淵博知識而毫不驕矜。

從文法家亞歷山大那裏,我學會了避免挑剔,不要苛責那些表達上有粗俗、欠文理和生造等毛病的人們;而是巧妙地藉由回答或者提供資訊的方式、探討事物本身而非語言的方式,或者給出恰當的意見,來引出那應當運用的正確表達。

從弗朗特那裏,我學會了觀察存在於一個暴君裏的嫉妒、偽善和表裏不一;懂得了我們中間那些被稱為上流人士的,一般都缺乏仁慈之情。

從柏拉圖派學者亞歷山大那裏,我懂得了無需經常但又不是沒有必要對人說話或者寫信,懂得了我沒有空閒;懂得了我們並不是總能以緊迫事務的藉口來推卸對與自己一起生活的那些人的義務。

從克特勒斯那裏,我懂得了當一個朋友抱怨時,即使他是無理取鬧也不要漠不關心,而是試圖撫平他的情緒;懂得了要隨時好言相勸,正像人們所說的多米蒂厄斯和雅特洛多圖斯一樣;懂得了要真誠地愛我的孩子。

從我的兄弟西維勒斯那裏,我懂得了愛親人、愛真理、愛正義;從他那裏,我懂得了思雷西亞、黑爾維蒂厄斯、加圖、戴昂、布魯特斯;從他那裏,我接受了一種法律對所有人都平等、實施權利平等和言論自由的政體思想,和一種最大範圍地尊重被治者的所有自由的王者之治的觀念;從他那裏,學會了對於哲學的從一而終和堅定不移的尊重,學會了一種行善的品質,為人隨和,抱以善望,相信自己為朋友所愛,我也看到他從不隱瞞對他所譴責的人的意見,因此他的朋友不必臆測他想做什麼、不想做什麼,他的意願是相當明顯的。

從馬克西默斯那裏,我學會了自制,不為任何東西所左右;學會了在一切情況下都保持樂觀,即使患病了也是如此;學會了在道德品質方面形成一種甜美和尊嚴的恰當配合;學會了做任何擺在我面前的工作而毫無怨言。我看到每一個人都相信他所說即他所思,相信他所做的一切從來都無惡意;他從未表現過奇怪和驚愕,從不慌忙,從不拖延,從不會不知所措或灰心喪氣;他從不以笑臉來隱藏自己的惱怒,另一方面,他也從不狂熱或者多疑。他習慣於行善,隨時寬恕別人,並遠離一切虛偽;他給人的印象與其說是一貫公正,不如說是不斷改善。我還注意到任何人都不會認為自己受到了他的蔑視,或者敢於自認比他還好。他也具有一種令人愉快的幽默感。

養父安東尼.皮烏斯給我的教誨

從我的父親2那裏,我看到一種溫和的脾性,他對經過深思熟慮之後所做的決定抱有不可更改的決心;對於那些人們稱之為功勳的東西毫無驕傲之感;熱愛勞動,持之以恆;樂意傾聽對公共福利提出的建議;毫不動搖地根據每個人的貢獻來分配;並擁有一種從經驗中獲得的辨別精力充沛和軟弱無力的行動的知識。我看得到他戰勝了對孩子的所有激情;他把自己視為與其他任何一個公民沒有差異的公民,他解除了他的朋友陪他一起喝茶和出國時必須覲見他的所有義務,那些由於緊急事務無法陪伴他的人,總發現他對他們一如往常。我還看到他仔細探討一切所需考慮的事情。他堅持不懈,從不因初次印象的滿意而停止探究;他有一種保持友誼的性情,不會很快對朋友感到厭倦,也不會浪費自己的感情;對一切環境都感到滿意和樂觀;以一種長遠的眼光預測事物,能不誇張地見微知著;他可以立即阻止一切流行的讚美和阿諛奉承;他對管理帝國所需的事務保持警惕,妥善管理支出,耐心地容忍由此帶來的一切指責;他既不迷信神靈,也不以賞賜、娛樂或奉承大眾而對人們獻殷勤;他對一切事情都保持清醒和鎮定,從未有過任何卑鄙的想法或行為,也不好新騖奇。對於幸運所賜的豐富的有益於生命的東西,他既不推辭也不炫耀,所以當得到這些東西時,他就毫不虛偽地享用,當得不到時,他也並不想得到。沒有任何人說他是一個詭辯家,一個能說會道的家奴,或者賣弄學問的人;但每個人都承認他是一個成熟、完美的男人,不受奉承的影響,能夠管理自己和他人的事務。除此以外,他尊敬真正的哲學家,不譴責那些自稱為哲學家的人,也不輕易地被他們迷惑。他在社交方面也平易近人,使自己顯得和藹可親而不帶有任何攻擊性的虛偽。他適度關注自己的身體健康,既不過分依戀生命,又不像那些對個人形象毫不在乎的人。但藉由自己日常的留意,他很少需要看醫生、吃藥和進補。他非常樂意為那些擁有特殊才能的人開啟道路而不帶絲毫嫉妒之心,比如具有雄辯口才或者擁有法律、道德等知識的人;他給予他們幫助,並根據每個人的長處使他們享有聲譽;他總是愉快地根據自己國家的制度行事,而不帶任何個人的感情。而且,他不喜歡改變或不穩定,而喜歡待在同一個地方,並專注於同一件事情;他在頭痛病發作過後,立即精神抖擻、精力充沛地繼續他一貫的工作。他的祕密不多也不少,這些祕密都是有關公共事務的;他在公眾觀瞻之物和公共建築的建設,以及對待人民的捐獻等方面表現得審慎而節約,因為他關注的是是否應該這樣做,而不是藉由這些事情獲得名聲。他不在不恰當的時間洗澡;他不喜歡興建豪宅,也不關注自己的飲食、衣物的質地和顏色,和自己僕人的美貌。他的衣物一般是從他在海濱的別墅羅內姆來的,是從拉努維阿姆來的。我們知道他是如何對待那個在塔斯丘佗請求他寬恕的收稅人的,這就是他總的行為方式。在他身上沒有什麼是嚴厲的,不可饒恕的或是暴力的。他對一切事物分別進行考察,就像有用不完的時間一樣,而且井井有條,毫不含糊,精力充沛,始終如一。那對蘇格拉底的紀錄也適用於他:他既能夠克制,又可以享受,而這些東西是很多人太過軟弱而難以克制的,他們很容易無節制地享受。而既能夠足夠強健地承受,又可以保持清醒的品質,是具有一個完美而不可征服的靈魂的人的標誌,正如他在馬克西默斯的疾病中所表現的一樣。

我感謝神明讓我擁有好的祖輩、好的父母、好的姐妹、好的教師、好的同伴、好的親戚和好的朋友,幾乎一切都是美好的。而且,我還要感謝神明的是,我從不冒犯他們之中的任何一個,儘管我的性情是只要有機會允許就可能做這樣的事情。但是,在他們的幫助下,還沒有這種機緣湊巧使我經受這種考驗。另外,我還要感謝神明的是,我很早就不是由祖父的妾撫養,這樣我可以保留我的青春之美,直到合適的時節甚至更晚的時辰才證明我的男性精力;我隸屬於一個統治者、一個父親,他能夠剔除我身上所有的驕傲,教會我這樣的知識,即一個人在皇宮裏生活是可以不需要衛兵、華麗服飾、火炬和塑像這類東西的;但一個人是有能力過自己喜歡的私生活的,並不因此而思想低劣、行動懈怠,因為他重視藉由一種適合於統治者的方式去作為公眾謀利所必須做的事情。我感謝神明給了這樣一個兄弟,他能夠將自己的道德品質喚醒我的警戒意識,同時用他自己的尊重和愛心來使我愉悅;感謝神明使我的孩子並不愚蠢或是有生理缺陷;感謝神明使我對華麗辭藻和詩詞歌賦和別的學問並不十分精通,如果我看到我在這些方面取得進步,那我可能將沉迷於其中;感謝神明使我很迅速就能夠給予那些撫育我長大的人應得的、他們願意得到的榮譽,而不延遲他們所對我給予的以後這樣做的期望,因為他們那時候還很年輕;感謝神明使我認識了阿珀洛尼厄斯、拉斯蒂克斯、馬克西默斯,使我對按照自然而生活,依賴神明及他們的賞賜、幫助和啟示留下了清晰而鞏固的印象,沒有什麼能夠阻止我立刻按照自然而生活,儘管還是因為自己的過錯,因為我沒有注意到神明的勸誡(我幾乎可以說是神明的直接勸誡)而沒有達到這個目標;感謝神明使我如此長久地處在這樣一種生活中身體仍然保持健康;我從未達到本尼迪克特或希歐多爾圖斯的高度,但陷入熱戀之後,我還是被治癒了;雖然我常常達不到拉斯蒂克斯的那種氣質,但是我從來不做能讓我有機會後悔的事情;雖然我母親的早逝是命運使然,但她在生命的最後一年中陪伴我度過;無論何時,我幫助任何需要幫助的人,或者在別的情況,我從不感到自己缺乏這樣做的手段;而我自己卻從來沒有這樣的需要,或者說從他人那裏得到任何東西;感謝神明讓我擁有一位這般溫柔、神情和樸素的妻子;感謝神明讓我有許多優秀的教師來教導我的孩子;感謝神明藉由夢和其他方法,讓我發現了各種治療咳血和頭暈的藥方……而且,當我傾心於哲學之時,我並未落到任何一個詭辯家之手,沒有浪費時間去書寫歷史作品,研究三段論法的解決方法,或是探究天國的表面現象;而以上這些都需要神明和命運的幫助。

寫於阿奎,當時正在與誇地族人進行作戰。

1From my grandfather Verus I learned good morals and the government of my temper.

2From the reputation and remembrance of my father, modesty and a manly character.

3From my mother, piety and beneficence, and abstinence, not only from evil deeds, but even from evil thoughts; and further, simplicity in my way of living, far removed from the habits of the rich.

4From my great-grandfather, not to have frequented public schools, and to have had good teachers at home, and to know that on such things a man should spend liberally.

5From my governor, to be neither of the green nor of the blue party at the games in the Circus, nor a partizan either of the Parmularius or the Scutarius at the gladiators' fights; from him too I learned endurance of labour, and to want little, and to work with my own hands, and not to meddle with other people's affairs, and not to be ready to listen to slander.

6From Diognetus, not to busy myself about trifling things, and not to give credit to what was said by miracle-workers and jugglers about incantations and the driving away of daemons and such things; and not to breed quails for fighting, nor to give myself up passionately to such things; and to endure freedom of speech; and to have become intimate with philosophy; and to have been a hearer, first of Bacchius, then of Tandasis and Marcianus; and to have written dialogues in my youth; and to have desired a plank bed and skin, and whatever else of the kind belongs to the Grecian discipline.

7From Rusticus I received the impression that my character required improvement and discipline; and from him I learned not to be led astray to sophistic emulation, nor to writing on speculative matters, nor to delivering little hortatory orations, nor to showing myself off as a man who practises much discipline, or does benevolent acts in order to make a display; and to abstain from rhetoric, and poetry, and fine writing; and not to walk about in the house in my outdoor dress, nor to do other things of the kind; and to write my letters with simplicity, like the letter which Rusticus wrote from Sinuessa to my mother; and with respect to those who have offended me by words, or done me wrong, to be easily disposed to be pacified and reconciled, as soon as they have shown a readiness to be reconciled; and to read carefully, and not to be satisfied with a superficial understanding of a book; nor hastily to give my assent to those who talk overmuch; and I am indebted to him for being acquainted with the discourses of Epictetus, which he communicated to me out of his own collection.

8From Apollonius I learned freedom of will and undeviating steadiness of purpose; and to look to nothing else, not even for a moment, except to reason; and to be always the same, in sharp pains, on the occasion of the loss of a child, and in long illness; and to see clearly in a living example that the same man can be both most resolute and yielding, and not peevish in giving his instruction; and to have had before my eyes a man who clearly considered his experience and his skill in expounding philosophical principles as the smallest of his merits; and from him I learned how to receive from friends what are esteemed favours, without being either humbled by them or letting them pass unnoticed.

9From Sextus, a benevolent disposition, and the example of a family governed in a fatherly manner, and the idea of living conformably to nature; and gravity without affectation, and to look carefully after the interests of friends, and to tolerate ignorant persons, and those who form opinions without consideration: he had the power of readily accommodating himself to all, so that intercourse with him was more agreeable than any flattery; and at the same time he was most highly venerated by those who associated with him: and he had the faculty both of discovering and ordering, in an intelligent and methodical way, the principles necessary for life; and he never showed anger or any other passion, but was entirely free from passion, and also most affectionate; and he could express approbation without noisy display, and he possessed much knowledge without ostentation.

From Alexander the grammarian, to refrain from fault-finding, and not in a reproachful way to chide those who uttered any barbarous or solecistic or strange-sounding expression; but dexterously to introduce the very expression which ought to have been used, and in the way of answer or giving confirmation, or joining in an inquiry about the thing itself, not about the word, or by some other fit suggestion.

From Fronto I learned to observe what envy, and duplicity, and hypocrisy are in a tyrant, and that generally those among us who are called Patricians are rather deficient in paternal affection.

From Alexander the Platonic, not frequently nor without necessity to say to any one, or to write in a letter, that I have no leisure; nor continually to excuse the neglect of duties required by our relation to those with whom we live, by alleging urgent occupations.

From Catulus, not to be indifferent when a friend finds fault, even if he should find fault without reason, but to try to restore him to his usual disposition; and to be ready to speak well of teachers, as it is reported of Domitius and Athenodotus; and to love my children truly.

From my brother Severus, to love my kin, and to love truth, and to love justice; and through him I learned to know Thrasea, Helvidius, Cato, Dion, Brutus; and from him I received the idea of a polity in which there is the same law for all, a polity administered with regard to equal rights and equal freedom of speech, and the idea of a kingly government which respects most of all the freedom of the governed; I learned from him also consistency and undeviating steadiness in my regard for philosophy; and a disposition to do good, and to give to others readily, and to cherish good hopes, and to believe that I am loved by my friends; and in him I observed no concealment of his opinions with respect to those whom he condemned, and that his friends had no need to conjecture what he wished or did not wish, but it was quite plain.

From Maximus I learned self-government, and not to be led aside by anything; and cheerfulness in all circumstances, as well as in illness; and a just admixture in the moral character of sweetness and dignity, and to do what was set before me without complaining. I observed that everybody believed that he thought as he spoke, and that in all that he did he never had any bad intention; and he never showed amazement and surprise, and was never in a hurry, and never put off doing a thing, nor was perplexed nor dejected, nor did he ever laugh to disguise his vexation, nor, on the other hand, was he ever passionate or suspicious. He was accustomed to do acts of beneficence, and was ready to forgive, and was free from all falsehood; and he presented the appearance of a man who could not be diverted from right rather than of a man who had been improved. I observed, too, that no man could ever think that he was despised by Maximus, or ever venture to think himself a better man. He had also the art of being humorous in an agreeable way.

In my father I observed mildness of temper, and unchangeable resolution in the things which he had determined after due deliberation; and no vainglory in those things which men call honours; and a love of labour and perseverance; and a readiness to listen to those who had anything to propose for the common weal; and undeviating firmness in giving to every man according to his deserts; and a knowledge derived from experience of the occasions for vigorous action and for remission. And I observed that he had overcome all passion for boys; and he considered himself no more than any other citizen; and he released his friends from all obligation to sup with him or to attend him of necessity when he went abroad, and those who had failed to accompany him, by reason of any urgent circumstances, always found him the same. I observed too his habit of careful inquiry in all matters of deliberation, and his persistency, and that he never stopped his investigation through being satisfied with appearances which first present themselves; and that his disposition was to keep his friends, and not to be soon tired of them, nor yet to be extravagant in his affection; and to be satisfied on all occasions, and cheerful; and to foresee things a long way off, and to provide for the smallest without display; and to check immediately popular applause and all flattery; and to be ever watchful over the things which were necessary for the administration of the empire, and to be a good manager of the expenditure, and patiently to endure the blame which he got for such conduct; and he was neither superstitious with respect to the gods, nor did he court men by gifts or by trying to please them, or by flattering the populace; but he showed sobriety in all things and firmness, and never any mean thoughts or action, nor love of novelty. And the things which conduce in any way to the commodity of life, and of which fortune gives an abundant supply, he used without arrogance and without excusing himself; so that when he had them, he enjoyed them without affectation, and when he had them not, he did not want them. No one could ever say of him that he was either a sophist or a home-bred flippant slave or a pedant; but every one acknowledged him to be a man ripe, perfect, above flattery, able to manage his own and other men's affairs. Besides this, he honoured those who were true philosophers, and he did not reproach those who pretended to be philosophers, nor yet was he easily led by them. He was also easy in conversation, and he made himself agreeable without any offensive affectation. He took a reasonable care of his body's health, not as one who was greatly attached to life, nor out of regard to personal appearance, nor yet in a careless way, but so that, through his own attention, he very seldom stood in need of the physician's art or of medicine or external applications. He was most ready to give way without envy to those who possessed any particular faculty, such as that of eloquence or knowledge of the law or of morals, or of anything else; and he gave them his help, that each might enjoy reputation according to his deserts; and he always acted conformably to the institutions of his country, without showing any affectation of doing so. Further, he was not fond of change nor unsteady, but he loved to stay in the same places, and to employ himself about the same things; and after his paroxysms of headache he came immediately fresh and vigorous to his usual occupations. His secrets were not but very few and very rare, and these only about public matters; and he showed prudence and economy in the exhibition of the public spectacles and the construction of public buildings, his donations to the people, and in such things, for he was a man who looked to what ought to be done, not to the reputation which is got by a man's acts. He did not take the bath at unseasonable hours; he was not fond of building houses, nor curious about what he ate, nor about the texture and colour of his clothes, nor about the beauty of his slaves. His dress came from Lorium, his villa on the coast, and from Lanuvium generally. We know how he behaved to the toll-collector at Tusculum who asked his pardon; and such was all his behaviour. There was in him nothing harsh, nor implacable, nor violent, nor, as one may say, anything carried to the sweating point; but he examined all things severally, as if he had abundance of time, and without confusion, in an orderly way, vigorously and consistently. And that might be applied to him which is recorded of Socrates, that he was able both to abstain from, and to enjoy, those things which many are too weak to abstain from, and cannot enjoy without excess. But to be strong enough both to bear the one and to be sober in the other is the mark of a man who has a perfect and invincible soul, such as he showed in the illness of Maximus.

To the gods I am indebted for having good grandfathers, good parents, a good sister, good teachers, good associates, good kinsmen and friends, nearly everything good. Further, I owe it to the gods that I was not hurried into any offence against any of them, though I had a disposition which, if opportunity had offered, might have led me to do something of this kind; but, through their favour, there never was such a concurrence of circumstances as put me to the trial. Further, I am thankful to the gods that I was not longer brought up with my grandfather's concubine, and that I preserved the flower of my youth, and that I did not make proof of my virility before the proper season, but even deferred the time; that I was subjected to a ruler and a father who was able to take away all pride from me, and to bring me to the knowledge that it is possible for a man to live in a palace without wanting either guards or embroidered dresses, or torches and statues, and such-like show; but that it is in such a man's power to bring himself very near to the fashion of a private person, without being for this reason either meaner in thought, or more remiss in action, with respect to the things which must be done for the public interest in a manner that befits a ruler. I thank the gods for giving me such a brother, who was able by his moral character to rouse me to vigilance over myself, and who, at the same time, pleased me by his respect and affection; that my children have not been stupid nor deformed in body; that I did not make more proficiency in rhetoric, poetry, and the other studies, in which I should perhaps have been completely engaged, if I had seen that I was making progress in them; that I made haste to place those who brought me up in the station of honour, which they seemed to desire, without putting them off with hope of my doing it some time after, because they were then still young; that I knew Apollonius, Rusticus, Maximus; that I received clear and frequent impressions about living according to nature, and what kind of a life that is, so that, so far as depended on the gods, and their gifts, and help, and inspirations, nothing hindered me from forthwith living according to nature, though I still fall short of it through my own fault, and through not observing the admonitions of the gods, and, I may almost say, their direct instructions; that my body has held out so long in such a kind of life; that I never touched either Benedicta or Theodotus, and that, after having fallen into amatory passions, I was cured; and, though I was often out of humour with Rusticus, I never did anything of which I had occasion to repent; that, though it was my mother's fate to die young, she spent the last years of her life with me; that, whenever I wished to help any man in his need, or on any other occasion, I was never told that I had not the means of doing it; and that to myself the same necessity never happened, to receive anything from another; that I have such a wife, so obedient, and so affectionate, and so simple; that I had abundance of good masters for my children; and that remedies have been shown to me by dreams, both others, and against bloodspitting and giddiness...; and that, when I had an inclination to philosophy, I did not fall into the hands of any sophist, and that I did not waste my time on writers of histories, or in the resolution of syllogisms, or occupy myself about the investigation of appearances in the heavens; for all these things require the help of the gods and fortune.

Among the Quadi at the Granua.

Book Two

卷 二

把每一天當作生命的最後一天

1一日之始,我就對自己說,我將會遇到好管閒事的人,忘恩負義的人,愚昧無知的人,不善交際的人,欺騙、嫉妒別人的人。他們染有這些品行是因為他們不懂得什麼是善良和邪惡。而我,一個已經懂得善良是美好的、邪惡是醜陋的人,一個已經懂得做錯事的人們是與我血脈相連的,我們不僅有著相同的血液和皮膚,而且分享同樣的理智和同一份神性的人,絕不可被他們之中的任何一個人傷害,因為沒有人可以將醜惡強加在我身上;我也不可對他們生氣或者怨恨,因為我們因共同合作而生,就像雙腳、雙手、上下眼瞼和上下排牙齒一樣。那麼,相互反對就是違反本性了,就是自尋煩惱和自我排斥。

2無論我是什麼人,都只是一個小小的肉體、呼吸和支配的部分;扔掉書本,不再讓自己分心:這是不允許的;就像你就要面臨死亡,那就輕視自己的肉體吧;它只是血液和骨骼的一個網路組織,只是一種神經、靜脈和動脈的結構。再來看看呼吸吧,空氣並不總是一樣的,但每時每刻總有空氣吸進呼出。再次就是支配的部分:你是一位老人,不再成為它的奴隸;不再像一個玩偶一樣被繩子牽絆做著反社會的事情;不再對現狀不滿,或者逃避未來。

3從神明那兒來的一切都充滿了神意。那些來自命運的東西並不脫離本性,或是與神意毫不相干。一切事物都從那裏流出,這是一種必然,為著整個宇宙的利益,而你是其中的一部分。但本性的整體所帶來的,對本性的每一個部分都是有利的,有助於保持本性。現在,宇宙是藉由改變元素從而改變事物元素的構成來保存的。讓這些原則在你身上發揮足夠的作用吧,讓它們決定你的意見吧。丟棄對書本的渴望,這樣你就不會在抱怨中死去,而是在歡樂、真誠和對神明的衷心感謝中逝去。

4記住你遠離這些東西已經有多久了,你多久才接到神明賜予的一次機會而不去抓住機會。現在你終於感知到自己是宇宙的一部分了,領悟到作為宇宙的管理者的你的存在,只是宇宙中的一段流逝。一段有限的時間已經為你劃定,如果你不驅散思想中的雲霧,去利用這段時間,它就會流逝,而你也隨之逝去,再也無法返回了。

5每時每刻都要堅定地思考,就像一個羅馬人和男人一樣,以完整而樸實的尊嚴、友愛、自由和正義去做手頭上的事情,使自己從其他一切思想中解放出來。如果你做生活中的每一件事都像做生命中的最後一件事那樣,拋卻一切粗心大意和對理性的強烈嫌惡,拋卻一切偽善、自私和對已經分配給你的命運的不滿,那麼你將能使自己得到解脫。你會明白,一個人只要抓住這麼少的東西就能夠過著寧靜的生活,就像神明的存在一樣;因為對神明來說,他們並不需要索取更多的東西。

6你自己做錯了,你自己做錯了,我的靈魂啊,你不再有機會使自己榮耀;每個人的人生都是充足的。但你的人生正接近尾聲,而你的靈魂關注的不是本身,而是將自己的快樂寄託於他人的靈魂裏。

7外界加於你身上的事情讓你分心嗎?給自己時間去學習一些新鮮和美好的東西,停止兜圈子吧。但你同時必須避免被帶入另一條道路。因為那些在生活中被自己弄得筋疲力盡的人也是放浪者,因為他們沒有一個目標去指引他們的每一個行動,總而言之,他們的總體思想都是毫無目標的。

8不要注意別人心裏在想什麼,一個人很少被看作是不幸福的;但那些不關注自己內心想法的人一定是不幸福的。

9這些你必須牢記在心:什麼是整體本性,什麼是我的本性,二者之間如何發生聯繫,我的本性是一個什麼性質的整體的一部分,沒有人會阻止你按照你是其中一部分的本性來說話和做事。

在他比較各種惡行時,西奧菲拉斯圖斯就像一個真正的哲學家一樣說(這種比較就像一個人按照人類的共同概念所做的比喻):因欲望而犯罪的人比因憤怒而犯罪的人更應該受到譴責。因為因憤怒而激動的人看來是被某種痛苦和潛意識裏的患病而失去了理性;但因欲望而犯罪的人,被愉悅所戰勝,他的犯罪的方式更放縱和更懦弱。接著,他又用一種配得上哲學的方式說,因愉悅而犯罪比因痛苦而犯罪更應該受譴責;總之,前者似乎是先被別人冒犯,痛苦被迫轉為憤怒;後者則是被自己的衝動驅使而犯罪,被欲望驅使而做錯事。

既然你很可能在此時離開人世,那就相應地整理你的每一個行動和思想吧。但要從芸芸眾生中離開,如果有神明存在,那並不是什麼可怕的事情,因為神明不會使你捲入邪惡;但如果它們確實不存在,或者如果他們對人類的事務並不關心,那麼我生活在一個沒有神明或神意的宇宙裏又有什麼意義呢?但事實上它們是存在的,它們並不關心人類的事務,並且它們已經將一切手段都放入人的力量之中,使人類不陷入真正的惡。至於其他的惡,如果有的話,神明也不會讓人陷入惡中。一個人是完全有力量決定自己是否會陷入惡中的。既然它們不會使人變壞,又怎麼會使人的生活變壞呢?宇宙的本性可能會忽略它們,但既不是因為無知,也不是因為有知,也不是沒有力量去防衛或者糾正這些事情,更不是宇宙的本性可能犯了一個巨大的錯誤 使好事和壞事不加區分地發生在好人和壞人身上,而這並不是因為它缺乏力量或者技巧。但肯定的是,死亡和生存、榮耀和恥辱、痛苦和快樂以及所有這些都同等地發生在好人和壞人身上,成為使我們變得更好或更壞的東西。因此,他們既不是好的也不是壞的。

人只能活在當下

所有這一切發生得多快呀,在宇宙中是事物本身消失,在時間中是它們的記憶消失。這就是一切可感知的事物,尤其是以快樂為誘餌或是以痛苦為恐嚇的事物,或是那些如蒸汽般遠播國外的浮名的性質。它們是多麼無用、可鄙、骯髒、腐壞和易逝啊 所有這一切都是理智能力需要注意的。理智能力還需注意的是那些以發表意見和言論博取生命的人,注意死亡是什麼,以及這樣一個事實,即一個人觀察死亡本身,藉由反省的抽象力量將他想像中關於死亡的一切分解成各個部分,那麼他就會把死亡視為只不過是自然運轉的一個部分;如果一個人害怕自然的運轉,那他就是個孩子。然而,這不僅僅是自然運轉的一部分,而且是有益於實現自然目標的事情。理智能力還需注意人是如何接近神性的,運用人的哪一個部分去接近神性,以及這個部分是在什麼時候這樣做的。

沒有什麼比這更可悲的了:一個人旋轉著穿越一切,就像詩人所說的那樣,打聽地下的事情,臆測鄰居內心的想法,而不懂得只要專注於自己內心的神並真誠地尊崇祂就足夠了。尊崇自己的神包括避免激情、自私和對神明和別人的不滿,保持內心的純潔。因為來自神明的東西是具有優越性的、值得我們崇敬的;而來自人的東西,由於我們和他們存在血緣關係,我們也是應該珍重的;有時他們甚至在某種程度上因對善惡的無知而引起我們的憐憫;這一缺陷不亞於那些剝奪我們分清黑白是非的力量的東西。

儘管你希望活到三千年,甚至數萬年,但你仍然要記住,任何人失去的不是什麼其他的生活,而是他現在的生活;任何人過著的不是其他的生活,而是他現在過著的生活。因此,生命的長久或短暫都是一樣的。儘管已經逝去的是不一樣的,但現在對於所有人都是一樣的。因而,逝去的東西看起來僅僅是一個瞬間。因為一個人既不能失去過去,也不能失去未來,因為如果一個人什麼都沒有,那麼別人又怎麼從他身上奪走這些東西呢?這兩件事情你一定要牢記於心:第一,來自永恆的東西猶如形式,是在一個圓圈中打轉輪迴的,它決定了一個人在一百年、兩百年或是無限的時間裏是否看見相同的東西;第二,最長壽的人和最短命的人失去的東西都是一樣的。因為現在是一個人唯一能夠被人剝奪的東西,如果這真的是他唯一擁有的,那麼一個人就不可能失去他沒有的東西。

記住一切都是意見。因為犬儒派摩尼穆斯所說的話是很顯然的,如果一個人注意從中汲取教益,這些真話的用途也是很明顯的。

人的靈魂的確是會自我摧殘的:首先是在當它成為或者可能成為一個膿瘡、一個宇宙中的腫瘤的時候。因為對任何發生的事情感到憤怒就意味著我們與自然的分離;第二,靈魂的自我摧殘發生在當它被從人身上移除,或是以傷害為目的靠近人的時候,比如那些憤怒的人的靈魂;第三,靈魂的自我摧殘發生在它被快樂或痛苦戰勝的時候;第四,當它扮演一個角色,言行不真誠的時候;第五,當它允許自己有任何無目標的行為,做任何不加考慮和不加辨別的事,因為甚至是最小的事情也需要一個參照才能做對,而理性動物的目標是遵循理性和最古老的城邦的法律。

人的一生只是一個時間點,物質處於一種流逝中,感知是遲鈍的,整個身體的結構是容易腐爛的,靈魂是一個漩渦,命運是難以捉摸的,名聲是不根據理性來判斷的。總而言之,一切屬於身體的東西只是一條溪流,一切屬於靈魂的東西只是一個夢幻。生活是一場戰爭,一個過客的旅居,名聲過後就會被遺忘。那麼什麼是能夠主宰一個人的東西?只有一件而且是唯一的一件,那就是「哲學」。但這包括保護人內心的神,使之不自我摧殘和受到傷害,超越一切痛苦和快樂,不做毫無目標的事;拒絕虛偽和欺瞞,漠視別人做或不做任何事情的需求;此外,接受所發生的一切、所分配給他的份額,不管它們是什麼,不管它們來自哪裡,都把它們當作從自己的地方來一樣;最後,以愉快的心情等待死亡,就像與構成每一樣生物的元素的分解一樣。但如果在每一個事物的不斷變化中元素本身並沒有受到損害,那麼人又何必對一切元素的改變和分解感到憂懼呢?這是按照本性進行的,而本性的東西是沒有惡的。

主題書展

更多主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。