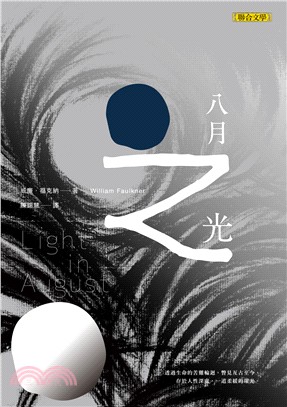

八月之光(下)

商品資訊

系列名:聯合文學

ISBN13:9789863231448

替代書名:Light in August

出版社:聯合文學

作者:威廉.福克納

譯者:陳錦慧

出版日:2015/12/05

裝訂/頁數:平裝/304頁

規格:21cm*14.8cm*1.5cm (高/寬/厚)

版次:1

適性閱讀分級:580【八年級】

商品簡介

*影響《百年孤寂》的時代經典,繁體中文版首譯

*Modern Library二十世紀百大英語小說、

時代雜誌最具影響力百大英語小說

《八月之光》(Light in August)為美國文學大師威廉.福克納於1932年出版的長篇小說代表作之一,亦屬作家有關美國南方的時代書寫,在其約克納帕塔法系列作中占有重要位置。故事背景設定於三○年代美國南方,仍奉行禁酒令和種族隔離的時代。敘述情節主要分兩主線,一條是關於白人女孩莉娜.葛洛夫,懷著身孕千里迢迢從阿拉巴馬州到約克納帕塔法郡的傑弗森小鎮尋找情人,堅信情人承諾的她,沿途雖有不少善意的幫助,卻遭無情背叛而得面對未來的不知所措。一條是關於喬.聖誕的坎坷境遇:自幼父母雙亡的他,被懷疑有黑人血統而受迫離開自幼棲身的孤兒院,後被農場主收養卻仍遭受迫害,命運多舛。敘述主軸雖按時空順序,但也常夾雜倒敘回憶、內心獨白、多方敘事觀點;大量文學手法的靈活運用,卻充滿新意、富實驗性的作品。

書中描寫不過十天的光景,過往記憶和內心情感穿插其中,人物的性格塑造、處處具隱喻、象徵的段落和對於時情世態的描寫,透過苦痛憂怨的書寫,體現那深埋人類心靈深處、亙古不變的真實情感,也反省了種族、階級、性別、宗教等議題。福克納也藉此書揭示了種族主義偏見對人心的影響和腐蝕已久。時至今日,種族偏見與性別歧視仍潛藏在每個人的內心。當年出版後甫獲《星期六論壇報》、《時代》雜誌、《紐約先驅論壇報》等各媒體和文化評論界等正面好評。除了承襲作者昔作的史觀,卻也展現更寬廣的視界,在種族議題的探討更於當時開創了新的深度。

當年獲頒諾貝爾文學獎感言致詞時,他曾說:

唯有從人類心靈的掙扎中,才能創作出好作品。因為,只有心靈的掙扎、衝突,才值得作家去寫,才值得作家去憂心、傷神。……作家的責任便藉著提升人類的心靈,藉著提醒人類勇氣、榮譽、希望、尊嚴、同情和憐憫等過往的榮譽……成為幫助人類綿延下去和戰勝一切的支柱和棟樑。

作者簡介

作者簡介

威廉.福克納 William Faulkner (1897-1962)

現代主義文學巨擘、美國南方書寫傳奇,小說家兼詩人和劇作家,為美國文學史上最具影響力的作家之一,意識流文學手法的代表作家。出生於美國南方密西西比州的新奧爾巴尼,幼時即隨家人遷至牛津,從小愛好閱讀,卻沒受過太多正規教育。少時曾加入皇家空軍,也曾遊歷歐洲。身處美國南方社會劇烈變革時代的他,透過大量閱讀而接觸當代和歷史上各種文化思潮,自二○年代始,陸續出版其創作。起初迴響不大,直到一九二九年出版了代表作《喧嘩與騷動》(The sound and the Fury),聲名大噪。由於其成長背景,許多作品皆圍繞著美國南方,更創造出一座南方州郡——約克納帕塔法(Yoknapatawpha),許多作品的故事情節就發生在此,而筆下人物也常重複出現在不同作品中,這樣的系列創作概念,使得他的作品與美國南方土地緊密結合,透過書寫某個家族的沒落、小鎮的破敗、地方的衰亡,用作品回應其所屬的時代,探討了傳統文化價值面臨社會潮流驟變的過程,資本主義的衝擊、階級、種族、性別到宗教等議題。

福克納的作品文字精粹簡鍊,風格多變,更試圖將小說寫作的可能推展到極限:不按一般前後順序的敘事,常在過去、現在之間跳接,產生另一層時空意義;多重敘事觀點,借用不同角色來敘述故事或者切換第三人稱觀點和內心獨白;意識流的運用也是其作品一大特色,另外,他更有意識地在作品文字段落中植入大量的象徵和隱喻與宗教傳統、神話傳說作連結,使得筆下的現實描寫更豐富,卻也激發多元的聯想,夾帶孤寂、疏離的情調中,仍具樂觀、激昂的情懷。而他描寫美國南方歷史和地誌多部作品中,雖然突顯了現代人的異化和孤獨,卻也懷著寬恕、理解甚至同情的筆調,期盼未來最終能實現真正的世人平等。一九四九年獲頒諾貝爾文學獎,評審評他「對當代美國小說做出了強而有力和藝術上無與倫比的貢獻」。

譯者簡介

陳錦慧

加拿大Simon Fraser University教育碩士。曾任平面媒體記者十餘年,現為專職譯者。譯作:《簡愛》、《蘿莉塔》、《在世界的盡頭,我們學跳舞》、《山之魔》、《製造音樂》等二十餘冊。

目次

書摘/試閱

Ch11 節錄

柔和的光線從高處灑下,照出那個脫去緊身褡、準備就寢的女人身影,燭光下的她看起來頂多三十出頭。等他在白天裡看見她,會發現她已經年過三十五。後來她告訴他她四十了。「從她說話時的神態看來,有可能是四十一,也可能是四十九,」他心想。她不是在那第一天晚上跟他說這些,也不是在接下來的許多夜晚。

總之,她透露得很少。即使他已經成了她老處女閨房的入幕之賓,他們仍然鮮少對談,就算談話也只是隨口閒聊。有時候他幾乎覺得他們根本沒說過話,覺得對她一無所知。彷彿有兩個她:其中一個她白天裡他偶爾會見到,交談時會注視她的眼睛,聊著一些無心也無意透露任何訊息、不著邊際的話語;另一個她夜裡躺在他身邊,連人都看不見,甚至完全不交談。

即使時間過了一年(這時他已經在木材加工廠幹活),如果白天看見她,那肯定是在星期六下午或星期天,或他到大房子吃她為他準備好、留在廚房餐桌上的食物的時候。偶爾她會進廚房來,但他吃東西時她絕不會待在旁邊。他住進小屋後那四、五個月之間,有時候她會在大房子後門廊跟他碰面,兩個人會駐足片刻,交談幾句,幾乎像陌生人。他們總是站著:她穿著明顯有很多件的印花棉布居家洋裝,偶爾像村婦似地帶著一頂棉布遮陽帽;他穿著乾淨白襯衫和那件如今每星期都燙出褶縫的嗶嘰長褲。他們從來沒有坐下來聊天。他從沒見過她坐下來,除了有一回他從樓下一扇窗子望進屋裡,看見她坐在房間裡的書桌前。他曾經順口一提地聊起她往來郵件的數量,以及每天上午她總有段時間會走進樓下某間鮮少使用、家具不多的房間,坐在那張刮痕累累的破舊掀蓋式書桌前振筆疾書。事隔一年後,他才知道她收到的都是些公私文件,信封上蓋著五十個不同地點的郵戳。也知道她寄出去的都是回覆,寄到南方十多所黑人中小學和大學,內容除了給校長、教職員和董事們的相關建言、公事、財務和宗教等事項,也有給年輕女學生甚至畢業校友的私人實用忠告。偶爾她會離家三、四天之久,雖然到如今他夜裡可以隨心所欲去找她,但得等到一年後他才知道她出遠門都是去造訪那些學校,跟那裡的師生談話。她的法律事務委託給曼菲斯一名黑人律師處理。那位律師是其中一所學校的董事,他的保險箱裡收藏著她的遺囑,也有一份由她親手撰寫的文件,交代了她的身後事。他聽說了這些事以後,才明白鎮民為什麼這麼對待她。只不過,他也明白鎮上的人知道的沒有他多。他告訴自己:「那麼我在這裡不會被打擾。」

有一天他發現她從來沒有邀請他進主屋。他的活動範圍從來沒有越過廚房,而廚房還是他自作主張闖進去的。他噘著嘴唇想著:「她不能把我擋在這外面,她心裡應該很清楚。」此外,除了去吃她幫他準備好、留在餐桌上的飯菜之外,他白天也不曾進廚房。每次他摸黑走進那棟房子,記憶就會回到第一次進去的時候。即使他上樓走向她等候著的房間,感覺也像個小偷或強盜。即使事隔一年,每次他仍然像是偷偷摸摸溜進去,再一次剝奪她的貞操。彷彿只要天色暗下來,他就得再去剝奪一次他早已經剝奪、或者不曾剝奪也永遠剝奪不了的東西。

有時候他會那樣回想起那件事,想起她屈服時那剛烈、不啼哭、不自憐自艾,幾乎有點男子氣概的讓步。這麼久以來始終完整無缺的心靈隱私,最後卻成了它自我保護本能下的祭品,在生理層面展現出男性的力量與剛毅。一種雙重人格:其一是那個初見面時在高舉燭光下那位女性(或那穿著拖鞋緩緩走近的腳步聲),像閃電強光下乍現的景物,就算沒有歡愉可言,至少讓他預見了生理上的安全感與性欲的滿足;另一個則是傳統與環境造就而來、像男人那種經過鍛鍊的肌肉和思維,讓他奮戰到最後一刻。沒有女性的躊躇猶疑,沒有欲拒還迎的忸怩作態,也看不出半推半就的意圖。他彷彿跟另一個男人展開一場肉搏戰,為的卻是某種對彼此都沒有實際價值的事物,雙方都只是為了原則而戰。

等他再見到她,他心想:「天哪,我對女人簡直一無所知,而我竟然以為自己無所不知。」那是在第二天,他看著她,聽她對他說話,感覺像是為期不到十二小時的記憶相信的事不可能真的發生,他心想她那身衣裳底下不可能藏著可以讓那事發生的身體。當時他還沒進木材加工廠。那天大多數時間他都待在她提供給他居住的小屋裡,仰躺在她借給他的便床上抽菸,雙手枕在後腦勺底下。「天哪,」他尋思。「好像我是女人,而她是男人。」但那也不對,因為她反抗到最後。那不是女人的抗拒。女人的抗拒如果真心為之,根本沒有男人能征服,原因在於女人打起架來沒有章法可言。不過她的抵抗也算有分寸,中規中矩,不管抗拒是不是結束,一旦某個特定轉折點出現,一方就算落敗。那晚他等到廚房的燈熄滅、她房間的燈亮起,才走進那房子。他進去的時候並不迫切,卻默默懷著怒氣。「我要教會她,」他大聲說。他沒有刻意壓低聲音,反倒大搖大擺地進屋去,爬上樓梯。她馬上聽見他的聲音,問道:「誰?」聲音裡沒有恐懼。他沒有回應,直接走上二樓,進了她房間。她還沒更衣,這時轉身過來,看著他走進門。她沒跟他說話,目光追蹤他到桌子旁看他吹熄油燈。他心想:「這下她一定會逃。」於是大步向前,堵在門口打算攔截她。可是她沒有逃,他發現她仍舊站在燈光失去她蹤影的位置,姿勢也沒變。他開始撕扯她的衣裳,邊動手邊用低沉、緊繃、嚴厲的聲音對她說:「我要教會妳!我要教會這賤人!」她完全沒有反抗,彷彿還助他一臂之力,在最需要她配合的時間點稍稍調整四肢的動作。只是,他雙手擺布下的那副軀體簡直像是死後尚未僵硬的女屍。但他也沒罷手,雖然他的手強硬又急切,那都只是因為憤怒。「至少我總算讓她變成女人,」他心想。「這下子她會恨我。至少我教會她這點。」

那天他又在小屋裡躺一整天,什麼都沒吃,甚至沒走到廚房去看她是不是幫他準備了吃食。他在等太陽下山,等天色變暗。「然後我就遠走高飛,」他心想。他沒打算再見她。「最好走掉。」他想:「也別給她機會把我趕出小屋。總之就是這樣。從來沒有白種女人趕過我,只有一個黑人女人拒絕過我,把我趕出門。」於是他躺在便床上抽菸,等太陽下山。他從敞開的門口看見夕陽西斜、陰影拉長,光線變為黃銅色,看著那黃銅色褪成紫丁香色,再變成褪去紫色後的薄暮。他聽見青蛙叫聲,螢火蟲也開始飄蕩過敞開的門口,隨著暮色漸暗而愈來愈亮。這時他才起身。他的行李就是那把刮鬍刀,只要把它放進口袋就可以上路,可以再走個一哩或一千哩,就看那條街角隱約模糊的街道要往哪兒去。可是等他出門以後,卻朝著房子的方向去。彷彿當他發現自己的雙腳想去那裡,就隨它們去。整個人似乎飄浮、屈服著,心想好吧,好吧。 飄浮著,越過黃昏暮色去到那房子,踏上後門廊,朝向他要走進去的那扇門,那扇從不上鎖的門。等他伸手想開門卻打不開,或許在那當下無論他的手或他的意識都不願意相信,他似乎呆立原地不發一語,還沒開始思索,看著自己的手搖晃門把,聽著裡面門閂的聲音。他默默轉身離開,還沒發怒。他走到廚房門,原以為那裡也會鎖住。等他發現門沒鎖,才意識到自己其實希望它鎖著。他發現廚房門沒鎖,簡直像遭人羞辱。彷彿他使用終極暴力加諸在敵人身上,對方卻毫髮無傷傲然挺立,用一種若有所思、叫人難以忍受的輕蔑凝視他。他走進廚房後,並沒有走向通往主屋那扇門,也就是他第一次見到她那天晚上她舉著蠟燭出現的那扇門。他直接走向她給他留食物的餐桌。他不需要看,他的雙手看見了,那些菜肴還有微溫。他心想幫黑人準備的,給黑人吃的。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。