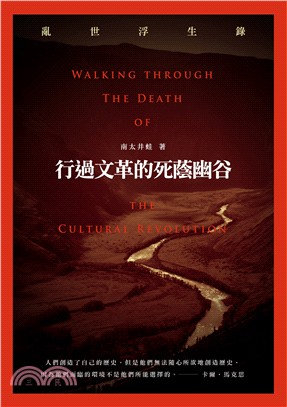

行過文革的死蔭幽谷:亂世浮生錄

商品資訊

商品簡介

歷史是無數傳記的精華。

「山中小徑上,我這個孤獨漫步者在行走中遐想,那裡可望見像月球表面一般荒涼的峽谷,聽得見雪水咆哮湍流……我寫下這些文字的時候,不只一次再睹親人之音容笑貌,儘管他/她們之中很多人早已離開了我,但他/她們的夢想、情感與蒙難受苦的經歷,仍如利刃再一次劃破我心,淌出六十年一直沸騰不已的熱血。希望人們讀了這些文字,暸解曾經有過這樣一些善良的普通人,生活在那片土地上。」──南太井蛙

本書是文革經歷者南太井蛙的個人傳記,以上世紀五十年代至八十年代中國所經歷的政治動蕩為經、以作者個人從父祖輩以來的家中三代人在中共治下所歷經的種種煎熬為緯,深切反映了大時代變遷對一個普通中國家庭的影響,深刻揭示了「文化大革命」的浪潮是如何摧殘每個人的心靈。從小立志於繪畫的作者,在書中運用洗鍊的小說筆法、以第一人稱的「我」來帶出自己與殘酷命運搏鬥的過程,以及最終得以逃離中國、實現在南海小島上當個「東方高更」的夢想。本書文字情感真摯,佐以四十多幅作者珍藏之照片與繪畫,使其經歷得以躍然於紙上。

本書特色

§作者將個人生平與大時代的動盪連結,從袁世凱稱帝至文化大革命,其家族與自身之成長過程歷經波波折折,卻依舊掙扎著想在亂世中一圓自己的夢想。這使得本書兼具歷史記憶紀錄、報導文學與勵志小說的性質。

§作者文筆流暢,情感真摯動人,並就書中所載之生平,附上許多私人珍藏之珍貴歷史照片。

序

序 楔子•胡同尋根

二○一一年某個冬日,我站立在北京王府井一條古老的胡同口,儘管它曾有過閃亮的歷史,卻被取了一個烏黑而骯髒的名字:煤渣胡同。從北漠刮來的大風驅散蒙蔽京城多日的霧霾,平日罕見的藍天出現了,可是挾塵之風依然勁吹。

胡同南側已經全部拆毀,風就是從胡同深處捲著黃土黑灰撲面吹來,低下頭瞇起兩眼迎風走進被拆了半邊的胡同,仿佛闖入被神靈用巨斧劈成兩半的怪異之地。半邊是老房子被推平後遺下的瓦礫,其間露出昔日王府官宅的殘樑餘棟,上面還有工匠們以近乎虔誠描畫出來的圖案,靛藍、朱紅與翠綠,間以醒目的鉛白,樓宇盡毀,卻色彩猶新。胡同剩下未拆的那一邊僥倖殘存,卻已了無生氣,帶著任由宰割的無奈與消沉。在跡近瘋狂的城市建設大潮中,胡同北側一溜青磚瓦房庭院深深的大宅亦不免蒙塵,多見呆板劃一的方型大樓在老屋古宅之間聳立,有點格格不入的突兀,盡顯「我來了就來了」的霸氣,馮國璋的總統府、清室的神機營等等歷史文物建築,在這種霸氣中說毀就毀了。

從我一歲那年離開這裡,六十五年過去了。胡同裡依然刮著亙古不息的冷風,儘管城中每寸地面早己敷鋪水泥柏油,風中仍捲帶著拆遷挖掘產生出來的塵土。然而現如今的北京人,不再用毛巾撣土,他們在胡同和大街上行走,對風中塵埃漠然麻木,泰然處之。幾十年了,有哪一天北京城裡消停過?有哪一天不曾拆拆建建?

城牆沒了,門樓沒了,牌坊沒了,六千一百條胡同只剩下幾百條,四十四座王府僅完整保存一座,百份之九十五的老建築全拆了,我們王家宅子今天如何安在?

心裡沒有一點把握。

「能找到以前的王家嗎?」我在面目全非的胡同裡低迴踟躕,一邊不斷避開地面的水窪與土塊。

「說!」一位身穿棉襖戴白袖套顯得臃腫的中年婦女,見到我在張望,放下手中的電話,衝著我用地道的京腔喊出這一個字,典型的簡約、直接。

聽我喃喃道出來意,「門牌號?」她不耐煩地提高了嗓門。

對我提供的號數,她搖頭堅決否定胡同裡有這門牌,我也不爭辯,許是她根本不知這條胡同的門牌在過去幾十年裡改過多少次,從按數字順序自胡同西口輪至東口,再輪回來,後又改成按胡同北側單數,南側雙數分別排列,反覆變更,這裡的房子原來是多少號早已經混淆不清了。

按一九四五年時胡同西口南側作一號計起,輪至胡同東口南側最末一幢房子應是二十號,此處大院日占時期被用作「平漢鐵路俱樂部」,再從胡同東口北側由此往西計數門牌,門牌十七號的王家宅子應是在胡同中段的北側。

按著這一推斷,找了再找,「就是這座宅子,準沒錯!」戴白袖套的婦女推開兩扇搖搖欲墜的木門,用腳撥開一把掃帚,它就擱在傾倒在地的小石獅子上面。我似是見到了叔叔一再向我描述的那兩株已成蔭的柏樹,其中一株毫無尊嚴地被釘上釘子,掛著一把尚還滴著髒水的破地拖,另一株成為搭棚屋的支柱,被銹跡斑斑的馬口鐵皮團團圍住,變成做飯的灶房,樹幹枝葉早已燻黑一片。十多幢密密麻麻的小屋形成許多狹窄曲折的巷弄,我倒吸一口氣退了出來。

戴白袖套的婦女壓低嗓門說:「這宅子的主人去了台灣!」

「你是他甚麼人?」她突然好奇中帶幾分警惕地質問。

我不作答,邁出大門,跨過那隻倒在那裡永遠沒有人扶起它的小石獅,回到塵土風中,急急離開了煤渣胡同。

王家宅子應該是不復存在了,我那些曾經活在胡同中某處的先人,只留給我一線血脈,是活躍在體內的遺傳因子,促就我從地之南陲的紐西蘭返回古都尋尋覓覓。來這裡尋找的不復再是老舊思憶,故人音容,推動我的是一種頑強固執的心願,是從這裡走出去的後人一種靈魂與信念的皈依回歸。縱然天翻地覆、物是人非,王家血脈有繼,家門之風猶存。那是任憑時代巨流大潮何等汹涌澎湃,都無法沖走帶去,摧毀蕩平的。

王府井華燈初上的名店食肆閃爍著銷金蝕銀的誘人光彩,在滿街笑靨綻開的路人,以及熟悉的京腔包圍之中,倚著冰涼的鑄鐵路欄,掏出懷中一幀巳變微黃的黑白照片,也許是祖父生命中最後一幀照片。這張照片拍得是那樣美,流淌著一九五二年小城澳門特有的寧謐溫軟的情調。

他的姿勢如許自然,兩手背在身後,雙足稍分開,呈現一位體育指導標準的立姿。他上身穿杏領深色外套,露出襯衫潔白的尖領,淺色的卡磯長褲筆挺。祖父身後是澳門王氏健身院的內景,頭頂上有一叢花朵盛開極為茂密的籐蔓低垂下來。

照片背面寫有寥寥數語,娟秀的筆跡與他的巨人身材實在不太相稱:「給我親愛的小女兒,這是我工作時間,學生給我照的。這亭子上完全開的是杏黃花,美麗極啦。想念你的老爸。」上面的日期是一九五二年二月六日。

在和煦的陽光下,照片中五十五歲的他正值壯年,顯得很健康壯碩,依著那一叢開至荼蘼的杏黃花,祖父笑得如此燦爛……

寄出這張照片不久,祖父就從澳門回到大陸,我及我的父母還有親友,無人再見到過他。他就這樣突然消失了!自從我剛滿周歲離開這裡,京城胡同老宅門前小石獅子翻傾倒地之間,有六十年的歲月過去,其間究竟發生了甚麼事?

歷史幽徑漫長曲折一路行來,身後留下蹤印密集如許,我終於想到寫一本書。

目次

第一章 北京槓王

第二章 逃離大陸

第三章 亂世中的桃源

第四章 邊境的誘捕

第五章 父子同監

第六章 西關童趣

第七章 生活裡的南粵風情

第八章 父親劫後還家

第九章 一個接一個的政治運動

第十章 外貿新村的日子

第十一章 「追殺」學生

第十二章 初歷文革

第十三章 亂世中生死相隨

第十四章 西江上浮屍

第十五章 「你是特務」

第十六章 我被關進了「牛欄」

第十七章 大難臨頭

第十八章 冒死偷渡

第十九章 進收容站

第二十章 打歸原形

第二十一章 人生由命

第二十二章 他已死了

第二十三章 門開一縫

第二十四章 離開中國

第二十五章 快活島上

第二十六章 與「食人島」結緣

第二十七章 歸於圓融

跋

書摘/試閱

第四章 邊境的誘捕

中國廣東珠海拱北與澳門半島相連之處,有一條細窄而長的石道縱貫沼澤與海灘之間,此乃西江之水挾帶泥沙出海衝積而成,因為整個澳門半島地形呈蓮花狀,這條四百七十米的石道便被形象地稱為「蓮花莖」。

明萬曆年間,朝廷曾在石道中段,築起一座三層飛簷翠瓦的城樓,史稱「莖半設閘」。三百年後城樓一度遭葡人所毀,華洋地界雖然隨歷史推移多次變更,但短狹的蓮花莖約定俗成變為華洋之間無人地帶,兩地民眾一向自由往返,相安無事。

一九四九年十一月四日,拱北關陸路邊境緝私總站破舊的屋頂上,出現了一面取代青天白日的旗幟,它顯得殘破而且很小,卻是紅色的,上面還有五顆黃色的五角星,這面旗幟剛剛陸續插遍九百六十萬平方公里的中國大陸,也插到了與澳門唯一接壤的蓮花莖北端。原先自由進出的蓮花莖旋即遭到軍事封鎖,中方只准持軍管會簽發的通行證者出境,葡方則仍然如常准許自由出入,但南下者極少,北返者又寥寥,「蓮花莖」就變成了真正的無人地帶。

年輕的教師鮑康堯以共產黨特派員身分接管拱北關次年,改任調查科長,他負有另一頂特殊任務,就是全面清查前海關內部人員。國民政府海關系統蒐集了受過嚴格訓練的華洋精英,軍統局又曾在海關派駐專人查緝叛黨敵特奸細,海關遂被認定為敵情嚴峻藏污納垢之地,鮑代表必須遵照上級指示,把隱藏在海關內部的「階級敵人」一個一個地挖出來。

在他辦公桌的抽匣裡,擺著一份詳盡的清洗名單,那是他用多年功夫鍥而不捨織成的一張網捕捉來的獵物。每一個名字後面,都附有家人資料,也有此人說過的話和做過的事,由地下組織安插在海關裡的「同志」仔細地一筆一筆記下來,這些「地下黨同志」包括從副稅務司至關警。當年在海關門口站崗的一位姓李的關警,他每見我父親都立正敬禮,數年後父親在廣州外貿局屬下一間公司工作,有一次全體幹部集中聽政治報告,才發現台上口若懸河,偉論滔滔的局長大人,正是這個當年畢恭畢敬向自己行禮的小關警。

石岐軍事管制委員會頒佈了《接管拱北關十四條》,並且廣而告之,大肆宣揚,其中第八條明文規定「拱北關一切人員量才錄用,原職原薪照常工作」,但是清洗名單裡那些舊海關高級職員卻不為所動,齊齊留在澳門不歸,無一人回來。

鮑康堯只能張大網口耐心守候,等等看有哪一件獵物冒失地自投羅網。

一九五一年底,我的父親,前拱北關稽查長,在清洗名單「榜上有名」的王熹,帶著家眷從澳門回到拱北報到接受整編。他是第一位從澳門回來的高級關員,此一消息令年輕而有鋼鐵意志冷峻性格的調查科長十分振奮。

從科長辦公室的玻璃窗後面,鮑康堯時常冷冷地盯著回來上班的父親,暗中對他實行「布控」,掌握他在前山安頓妻小的情況,以及上下班的一舉一動。

「回來之後一切還好嗎?」鮑科長和氣地問道,這次談話選在父親回歸後未足一月的一個星期五下午進行,初春的陽光灑滿一地,放在桌面的熱茶冒著白氣,玻璃瓶裡養著一束後山採擷的野花,黃藍二色,間中點綴著些許白花,給整潔的辦公室帶來一絲小布爾喬亞情調。

「很好!很好!」父親自是惶恐地有問必答,他偷看了一下手錶,時間是四點剛過,母親早上與他吻別時,說過要做一道剛學會的燒釀鯪魚。

扯了些關稅和家常之後,鮑科長直入正題:「別人都不回來,有多遠跑多遠,為甚麼只有你從澳門回來?」

「我只是想繼續在海關做事,掙錢養家。」

「要做海關可以去臺灣呀,你們的總稅務司李度已經在那邊了,為甚麼不去找他呢?再大一點的官你是肯定當得上的。」鮑科長表示不理解。

「我和太太還是愛國的,所以回來服務新社會。」

鮑科長聞言,白淨的臉孔上堆滿嘲諷而詭秘的笑容,父親見狀也不好意思地笑了起來,覺得「愛國」、「新社會」這些新名詞從自己嘴巴裡講出來有點別扭。他不時轉動自己的脖子,那身從廣州軍區後勤領來的舊軍裝很不合身,領口為了耐磨又加縫了美國麵粉袋取下的布條,很是粗糙。

「既然愛國,那你在山海關時,怎麼沒聽朱穆之黨代表的勸說,去延安參加革命呢?」鮑科長仍然堆著笑,只是目光如炬地逼視著父親。

父親心頭一陣震顫:「那只不過是當年一次很普通的交談而已,朱穆之對大家說跟誰走都可以,任憑個人抉擇,而且來去自由,你們如何記到了今天呢?」

「你一路由北往南使勁跑,都跑出去了,怎麼又折返回來了呢?」鮑科長繼續逼問。

「那不是人民政府號召大家回歸的嗎?」

「讓你回來就回來?你就這麼聽人民政府的話?該不是另有任務吧?」

父親嘗試解釋事情原委,個人難處與家小牽累,但所有能找到的理由都在鮑康堯鋼鐵一般堅硬的邏輯面前被粉碎了。

他急得端起茶杯就喝,茶已冰涼,凍澈肺腑。

鮑科長的話裡,只給父親留下最後一線希望,就是立即讓留在澳門的祖父回來交代問題,這樣的話,他還有可能脫身。至於交代甚麼問題,父親不知道,科長也沒有明示。

昏暗的暮色漫進屋內,壁上「坦白從寬,抗拒從嚴」八個大字開始漸顯模糊,墨寫的大字上方,高懸著的史達林和毛澤東的肖像,卻還鬚眉可辨,且露著澤被眾生、造福萬民的偉人招牌式的慈愛笑容。「老王,今晚你得留在這裡了!」鮑康堯似乎很過意不去地宣布拘禁他,一聲「來人呀!」兩個早就守在門外的警衛員進來押走不知所措的父親。

把有「美男子」之稱的父親關進海關臨時監牢後,鮑康堯靜候下一件獵物送上門來,不出他的預料,第二天一早,我母親就領著姐姐和我到海關找丈夫來也。

萬分驚惶的母親見到了與自己丈夫同庾的鮑康堯,受到禮貌周到茶水招待,聽說丈夫已經被關押,立刻嚎啕大哭,九歲的姐姐和六歲的我也跟著哭了起來。戴眼鏡的鮑康堯斯文白凈,儘管一身軍裝,依然像一位和氣盡職的中學教員,面對淚如雨注的母親,哭鬧著找爸爸的我們,鮑科長細聲耐心地解釋,類似拘押只是對王先生的例行審查,海關方面知道王先生先生是個老好人,盡忠職守,精通業務,他本身沒多大問題,如果他的父親能夠回來一趟說清楚自己的問題,他們會馬上釋放王先生。

母親很犯愁,當初為回大陸的事跟我祖父鬧僵了,他要不肯回來可怎麼辦?鮑特派員脫下軍帽搔首苦思,他居然為了讓我父親早日重獲自由也長吁短嘆起來,他對我母親說自己很樂意幫忙,不過要解救牢裡的小王,還是要澳門的老王本人回來大陸走一趟。

鮑科長說著說著,竟然變得激動,忿忿為我父親打抱不平起來:「我沒有見過做父親這麼狠心的,眼看兒子坐牢也不回來把問題說清楚吧?」他似乎完全忘了正是他親自下令抓人的。

他友好地頻頻撫摸著我的一頭濃髮,說起自已也有兩個孩子,大的也是兒子,三言兩語,很快就從少不更事又心慌意亂的母親口中,探知我這個王家長子嫡孫,是祖父的心肝寶貝。出於特別的關心和同情,鮑科長悄聲建議母親不妨寫封家書給家翁報個平安,就說全家在大陸一切都好,免得老人家在澳門擔憂,也可以打消他回來的顧慮。

母親抽泣著用鮑康堯好意相借的派克金筆寫信,科長一邊逗我玩,一邊提醒母親別忘了寫上孫兒特別想見爺爺,以致都生出病來了,當然撒一個善意的謊,讓老人家回來,也是為了讓家人早日團圓。何况人民政府也不想難為老人家,只要說清楚問題,你們一家還是可以回澳門的嘛。

家書修畢,鮑科長立即著人送去澳門,一邊好言相勸母親帶我們回家靜候佳音。我們離開拱北關時,漂亮苗條的母親和我與姐姐,引起解放軍好奇的目光,一些父親的下屬也遠遠地跟母親交換眼色打招呼,他們的臉色鐵青,表情非常凝重。

許多年後,母親每提起鮑康堯此人,回憶起這次會面,仍心有餘悸,面露懼色,有不寒而慄之感。不過她又覺得此人雖鐵石心腸,卻還通情達理,經過幾十年煉獄之苦,母親一直不願意接受這個事實,自己無辜的丈夫以及家翁,是為這個看上去斯文白淨、通情達理的年輕人所害。

鮑康堯讓母親寫這封家書,除了以祖孫情深拉住祖父不要逃往台灣,還另有深意,字面上雖然寫著一家平安,其實是暗示祖父別忘了自己的兒子已成人質。鮑康堯很清楚祖父在澳門應該已經知道兒子出了事,只要收到兒媳這封信,即便明知有危險他也一定會自投羅網。

祖父在澳門收到來信後,果然如鮑康堯所料執意來歸。

一九五二年一個夏日的早晨,蓮花莖中段擺著一溜拒馬,兩邊分別佇立著解放軍和葡兵,雙方都保持戒備,彼此目光卻避免對接。拒馬以北兩百米開外的拱北海關,一幢已現殘缺老舊的鐵皮磚屋裡面,斯文白凈的鮑康堯,向從省城警備司令部調來的擒拿高手布置一項誘捕行動,這些高手昨夜剛用美式十輪大卡急急運到,一眾風塵僕僕,綁腿未解,別在腰間帶紅穗的「盒子炮」也沒除下,此刻正邊啃著窩窩頭,邊聽敵情分析。

黑板上用圖釘固定著一張巳變微黃的黑白照片,照片裡的男人就是祖父。

鮑康堯像潛伏時期當老師講課時一樣,用手裡的鉛筆戳著照片介紹王瑞生的情況,強調此人有重大敵特嫌疑,五十五歲,今天任務是抓活的。鮑康堯提醒各位高手千萬注意,王瑞生力氣很大,練武多年,會幾種拳術和西洋拳。他主張根據王身材高大的特點,先把人困住,再從背後用細麻繩勒他,解除他反抗的力度。

高手們魚貫而出,被集中起來的關警剛剛經過整編,舊制服上青天白日佩章的痕跡猶在,都狐疑地打量這一隊陌生的軍人,他們早已發現關卡全部戒嚴,預感要出大事。

一位燙波紋鬈髮的漂亮少婦牽著一個男孩,由鮑康堯陪著走到了海關磚屋的前面,面向著通往澳門的蓮花莖。

母親穿著上海裁縫手工縫制的旗袍,淺藍碎花真絲料子,非常貼身地裹住她苗條頎長的身軀,在四周清一色泥黃色軍裝之中,非常引人注目。

我充滿興趣注視穿黃衣的軍人在牆角門邊,緝私吉普車後面一一藏匿起來,仰起臉想問母親這是否一次捉迷藏,只感覺到母親平時溫軟的手此刻變得冰涼僵硬,我的手被她握得生疼,卻又掙脫不了,只好不情願地留在原地不動。

那天早晨澳門半島天氣晴朗,葡萄牙人正在舉行女子慈善長跑,一群著白衣白褲的洋婦邁開修長的兩腿,從柯高大馬路密密的綠蔭下跑過,一陣雜沓足音,擾亂了一百零六號客廳裡的寧靜。祖父起床後沐浴完畢,便開始享用他的「一杯四片兩蛋」早餐:鮮橘汁一大杯,四片牛油吐司外加兩個全熟荷包蛋。

他到各個房間裡,用白布仔細蓋好所有床鋪家具,就離開了柯高大馬路的家,一位學生駕車來接他,馬力強大的「奧斯汀」起動後,沿著筆直的柯高馬路飛馳,只用幾分鐘就到了澳門關閘付近。

站在蓮花莖南端,可以清晰地望見守閘士兵手中槍刺的閃光,祖父的右邊是一片並不寬闊的的紅泥旱地,沒有樹木,只長著沒膝的雜草,再往外就是無涯的南海碧波了,左邊是水鳥出沒的沼澤以及灌木林覆蓋的蓮花山。

一幫送行的人個個萬分擔心,王氏健身院學員們和摯友都來死諫苦勸,祖父走一趟龍潭虎穴的主意已決。也有人嘗試作最後的勸阻,一位老海關緊拉著祖父的胳膊:「令郎及家人回了那邊就下落不明,尊夫人帶著家人在京城也沒有音訊,就剩下你一人還是自由身,你要再有個三長兩短,那你們王家可就全搭進去了。」剛從廣州逃過來的青年會馮幹事也擠過來再勸:「王指導,要不再觀望一下,弄明白了狀况才回去?那邊正在抓人和殺人呀。」祖父只是笑著答謝諸人,邊走邊表白:「我去去就回,一定把他們一家也帶回來。」眾人見他主意已決也就不再挽留,只交頭接耳,絮絮叨叨表示惋惜。

紅日當空,海風勁吹,蓮花莖拱北關閘這一邊,四周荒草偃伏,風聲簫簫。母親拉著我站在拱北關閘檢查站的屋檐下,旁邊立著神情嚴峻的鮑康堯。

祖父遠遠見到我和母親,揚起手打招呼,邁著他慣有的大步向拱北方向走來,他和我們只有不過幾百步的距離,澳門這邊送行的朋友都很緊張,在他身後不停呼喚:「王指導,小心點!」「不對勁就趕緊往回跑!」祖父似乎一心赴難,連頭都沒有回。

離拒馬越來越近,決定祖父畢生命運的一步,馬上就要邁出了!

拱北關這邊的母親只緊緊拉住我,紋絲不動地僵立在原地。拱北關全部戒嚴,一片肅殺之氣,只聞海風發出的嘆息,多名荷槍實彈的「高手」嚴密布置就位,就等祖父過來,他們接到的最新命令是:遇有反抗必先制伏或誅殺之。

祖父越過分界線的拒馬後,便加快腳步向我和母親走過來,離我們很近很近了,我甚至清晰地看見了他手上的紅寶石戒指,祖父興奮地用地道京腔喊著我:「小子喲!」話音未落,拒馬在他身後迅速關閉,「高手」們從藏身處猛撲出來,祖父聞聲迅即本能地握拳防備,繃緊全身肌肉,目光如電四射,欲放倒任何來襲之人,大概是惟恐傷及兒媳孫子,又念及在押的兒子,祖父很快就鬆開雙拳,放軟身子束手就擒。

儘管祖父沒有作任何抵抗,一個大漢仍然從他背後撲上來,用細麻繩結成的絞索套住祖父的脖子,大漢一足著地,另一足蹬住他背心,成弓箭步,一邊傾盡全身力氣收緊絞索,祖父即時呼吸困難,臉色醬紫,喘不過氣來,此刻眾人一擁而上,分別抓胳膊抱大腿箍腰,祖父高大的身軀上吊滿了六、七個「嗷嗷」狂叫助威的解放軍,卻仍然穩穩站立著,始終沒有倒下,在場所有的人愕然失色,母親哭了,我亦放聲大哭。

澳門那邊的親友見狀齊聲驚叫起來,葡軍也連忙子彈上膛戒備,但事出於拒馬那邊的華界,各人也只得遠遠喊罵,眼睜睜目睹祖父被五花大綁拿下了。

經過淚流滿面的母親身邊時,被細麻繩勒得臉色發紫的祖父,斷斷續續擠出一句話來:「世德,你錯了!」語畢深情地望了我一眼,就被推搡著進牢房去了。

父親坐牢數月,對外面發生之事一無所知,只接受過鮑康堯幾次盤問,然後就一直被關著,也不見有人來傳訊。這座用來關押走私販子和違紀關警的古老磚瓦房,早於清代已修建,為節省用鐵,除了向外的窄窗安裝鐵枝,牢房內用大木樁作柵欄分隔成兩邊,囚徒們可以對望。守衛在中間的走道上一站,就可以看到兩邊東歪西倒的犯人。

父親在拱北關幹緝私隊這幾年,不知把多少走私販子關進這幢破舊的牢房,如今自己不明不白被囚禁於此,只教他百感交集,不停地嘆氣。

這一天,他也聽到了外面的騷動,幾個負責看守的大兵,沒有像往常那樣從木樁外面窺伺牢房,而是統統提著槍跑了出去,一邊用濃重的陜北腔大呼小叫:「抓到一個文化人啦!」

父親猜忖也許是又有舊海關同事從澳門回來,重蹈自己自投羅網的覆轍,待一陣雜沓沉重腳步傳來,他與那被捕的「文化人」的四目交接,才如遭雷擊一般認出那人居然是自己的父親。

父親在那熟悉的眼神裡,看出昔日的威嚴被無限的愛意取代,沒有一絲驚惶,只充滿無言的安慰:「孩子,沒事的,別害怕!」

父親因為還太年輕,才三十五歲,沒有看出父子同監意味著甚麼。他也沒有理由懷疑和氣可親的鮑康堯,他倆不僅同庾,父親還曾經在鮑康堯要求下,用英文跟他對話,陪他練習口語。在與外界澈底隔離的這段時間裡,父親已經懷著懺悔般的真誠,把自已從記事起的人生經歷,還有祖父告訴過他的全部東西,事無巨細,一一寫出來交給了鮑康堯。

既然父子都沒幹過一件傷天害理的壞事,統統寫出來又何妨?

父親只記著鮑科長語氣誠懇的勸導,人民政府是實事求是的,新社會新作風,只要願意接受改造,出路是會有的,也一定可以與家小團聚的。

今見自己父親也現身牢房,震驚與難過之餘,往好處一想,覺得這樣一來,可以讓大家早點把問題講清楚,也就可以快些回家了,父親反而很有了幾份安慰。

天色漸暗,蓮花莖那條土紅色小路漸漸變得模糊,經歷過一場抓捕行動的拱北關恢復了平靜,接受整編後的舊關員早就下班回家去,他們見證了父親和祖父的事,沒有人作任何表示,即使有甚麼想法,也都統統乖巧地藏在心底了。

解放軍士兵把守著關閘要道,崗樓上哨兵不時警惕地打開探照燈照射蓮花莖,隨著來去飄忽的夜風,一地荒草偃伏復又立起,猶如一群士兵依照口令在重複起立臥倒。

母親仍然帶著我在門衛的條凳上坐著,母子倦了餓了也渴了,只苦等鮑康堯兌現釋放父親的承諾。

等了許久,見丈夫始終沒有出現,母親數度嘗試面見鮑康堯要人,都被持槍的士兵攔住,母親牽著我的手絕望地嘶喊:「他代表政府答應我放人的,怎麼可以說話不算數,還我丈夫來呀!」我受了驚嚇,又想父親和祖父,也哭了起來。

「滾!快滾!你說放人就放人呀?再不滾,連你這臭娘們也抓進去!」不耐煩的士兵惱怒地用槍刺對準母親,把我們趕出了海關。

失去自由才幾個小時的祖父,雖然不知道自己犯下罪狀哪一條,但從抓捕陣勢之大已猜出幾分,自料此番恐怕凶多吉少,他撫摸著頸上深深猶在的繩痕,一門心思全放在怎樣保護自己兒子一家平安無事上面,為此甚至作好了犧牲自己的準備。

負責抓捕的高手們回省城去了,作為配合鮑康堯的另外兩名省公安「審訊」高手卻已悄然來到拱北關,他們掌握了世上最完善的迫供手段,對於祖父來說,這將是一個非常非常漫長的夜晚。

月亮升起來了,這可能是一九五二年最寧謐迷人的一個月夜,在無雲的夜空裡,她照亮了蓮花莖南端萬家燈火的澳門,也照亮了漆黑的拱北關閘,那裡除了崗哨橫掃山林水面的探照燈柱,只有數盞燈光還亮著。在昏黃燈下,作為一部巨大而精密地日夜運轉的專政機器的小小齒輪,正全速運轉起來,它要粉碎一切試圖阻撓自己推進的東西,為了證明自己無堅不摧,它將首先表現出自己無所不用其極!

在那個南方的月夜,儘管有海風送涼,催人入夢,卻有人徹夜輾轉反側,無法成眠。鐵窗裡的父子倆,帶著一對兒女的母親,都沒有合上過眼睛。

我己略懂人事,幼小心靈因了白天目睹軍人抓走祖父的場景受到刺激,又跟著母親在一幢幢破舊的房子裡跑來跑去,向一個又一個軍人提到父親的名字,猜忖家裡出了大事。那天夜裡,我也睜著兩眼,沒有入睡,海風在屋頂瓦筒縫隙間發出的嗚咽聲,差不多到天亮,我才依著母親熟睡過去了。

一家人就這樣被分開了。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。