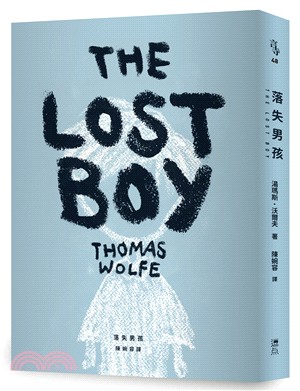

落失男孩

商品資訊

系列名:言寺

ISBN13:9789869439930

替代書名:The Lost Boy

出版社:逗點

作者:湯瑪斯.沃爾夫

譯者:陳婉容

出版日:2017/07/01

裝訂/頁數:平裝/192頁

規格:14.5cm*10.5cm*1.5cm (高/寬/厚)

商品簡介

你難道不想知道,死了以後,會怎樣被記得?

湯瑪斯.沃爾夫 ——與海明威、費茲傑羅齊名的天才小說家——

經典珠玉之作,直探家族記憶中的暗影與溫柔。

★小說家 葉佳怡 導讀

★讀字書店店長、作家 郭正偉 專文賞析

「我仍記得當時他那頭烏黑的髮、那雙瀝青似的黑眼睛,還有他脖子上的胎記……」

四個故事,四種人生領悟。

十二歲的孩子葛洛佛,在打工休假時與姊姊偷溜進城,卻染上傷寒而死。

沃爾夫為葛洛佛寫下了四個故事,以精巧的篇幅、不同的視角,探究親密家人離世後,生者如何反芻記憶、懷抱失落,並在未來人生中安排一個位置給那一名已然落失的孩子,讓他繼續活。

「……事情的發展完全偏離我們當初設想的樣子……然後又漸漸逝去,變得好像從未發生過……好像那些都只存在於我們的夢境……你現在聽懂我的意思了沒?……就好像那些都只是我們從別處聽來的,都只是他人的遭遇……接下來,我們才會再度憶起事情的全貌。」

作者簡介

「一切依舊在,然後一切都消失了,永不會回來了。」

二十世紀前期美國小說家,與海明威、費茲傑羅齊名,三人並列為傳奇編輯柏金斯所經手過最重要的作家群。在短短三十七年的人生中,沃爾夫出版了四部小說,他以抒情詩般的印象派文風及自傳體式的筆法聞名,成為自傳體小說的先驅之一。他以敏銳眼力及豐沛情感,對同代人提出批判,並在與編輯柏金斯合作下,完成出版長篇小說《天使望鄉》,自此享譽文壇。因病去世前三年,沃爾夫寫下了另一名作《時間與河流》,成為當時的暢銷小說。他的文風與作品影響了「垮掉的一代」的作家們,而在菲利普.羅斯和雷.布萊伯利的作品中,也可以看到沃爾夫的影響。

譯者介紹

陳婉容

桃園高中、國立東華大學英美語文學系、創作與英語文學研究所創作組畢業。曾從事英文教科書編輯,現為自由譯者,譯有《想我苦哈哈的一生》、《世界就是這樣結束的》、《綠野仙蹤》(逗點文創出版)、菲利浦.羅斯《波特諾伊的怨訴》(合譯,書林出版),也偶爾寫字自娛。喜歡山嵐、N次貼,以及在街巷中迷走和電車裡的眾生相。

名人/編輯推薦

好評推薦

小說家 葉佳怡:

「沃爾夫體內彷彿始終流著被各種複雜立場拉扯的詛咒之血,無論身為美國人或藝術家,他總覺窒礙難行,困守愁城。他有太多浪漫純情,但體內也同時湧動著殘酷的血液,彷彿1919年由舍伍德.安德森出版的《小城畸人》所寫,『使人變成畸人的。便是真理。』……他就是自己的畸人,自己的真理,書寫主角當然也只能是自己。」

讀字書店店長、作家 郭正偉:

「失去的感受,在《落失男孩》裡被Thomas Wolfe寫成四種模樣。因傷寒失去十二歲的孩子──明明是與我無關的男孩──一個美國南方的普通家庭的故事,卻莫名拉扯出讀者那股『我也即將開始想念起他了』的淺薄哀愁。四種不同視角,類似光影交錯的拼湊,深淺剛好地描繪男孩的出現與逝去。」

序

導讀

卡利班的醜壞純情

/葉佳怡

湯瑪斯.沃爾夫是三十八歲就因病過世的天才。福克納曾稱他為同輩中最有天分的作家。但天才不是穩當的稱呼,天才是面向未來的期待,正因如此,早夭的沃爾夫永遠是顆新星,無法真正和費茲傑羅與海明威齊名。就連《天才柏金斯》電影原名明明只是《Genius》,內容也是編輯柏金斯與作家沃爾夫關係糾葛的故事,最後也沒被翻成《天才沃爾夫》。畢竟兩者相比,資深編輯柏金斯的漫長一生才活出了足以塵埃落定的成就。

而沃爾夫始終是塵埃飛揚。《天才柏金斯》中飾演沃爾夫的裘德.洛總是情緒激昂,多話好動,甚至自比為莎士比亞《暴風雨》劇作中卡利班。明明是一輩子使用語言之人,善用的還是詩意語言,他卻自比困在島上那隻一度無法使用語言的半人半獸。1900年出生於南北戰爭後的北卡羅萊納州,也是南北戰爭中最後一個脫離合眾國的南方成員,沃爾夫體內彷彿始終流著被各種複雜立場拉扯的詛咒之血,無論身為美國人或藝術家,他總覺窒礙難行,困守愁城。他有太多浪漫純情,但體內也同時湧動著殘酷的血液,彷彿1919年由舍伍德.安德森出版的《小城畸人》所寫,「使人變成畸人的。便是真理。」

他就是自己的畸人,自己的真理,書寫主角當然也只能是自己。沃爾夫的作品全是自傳,包括《落失男孩》(The Lost Boy),作為成名長篇小說《天使望鄉》(Look Homeward, Angel)的前傳,其中描寫的甘特一家就是沃爾夫家族,而十二歲過世的葛洛佛就是沃爾夫現實生活中二十六歲過世的哥哥班恩。《天使望鄉》原名為《噢,落失》(O, Lost),其中有六萬六千字的細密文字被編輯柏金斯刪去,不過完整版本已經於2000年出版,讓人足以一窺沃爾夫以超過三十三萬字所描述的失落情懷。

但失落的究竟是什麼?《落失男孩》中確實死去了一個名叫葛洛佛的男孩,但故事才開場,這男孩就在小鎮廣場漫遊,似人又鬼。「這兒就是永不改變、始終如一的廣場。這兒就是一九○四年的四月。這兒有法院大樓的鐘和下午三點的鐘聲。這兒有側背著送報袋的葛洛佛。這兒有老葛洛佛,快滿十二歲的葛洛佛──這兒就是恆久不變的廣場,而葛洛佛在這兒,他父親的鋪子在這兒,時間在這兒。」時間在此地既精確又失去意義,生死流融一體,父親在這裡,兒子也在這裡,彷彿沃爾夫曾提及自己永遠在尋找「精神上的父親」,一種屬於美國這泱泱大國且恆定不變的存在。

這情懷熱烈如明亮火炬,背後卻也有極陰寒的暗影。在A.司各特.伯格(A. Scott Berg)的《天才的編輯:麥克斯.柏金斯與一個文學時代》之中提到,沃爾夫曾在話語間推崇希特勒與他的親衛隊特務部隊,半悲憤又半戲謔地表示「親愛的阿道夫」知道如何對付那些找藝術家麻煩的流氓,而在美國,「正直的人卻被混混威逼榨乾。」當然,儘管有論者指出,1930、40年代的南方作家跟納粹共享類似心境——推崇威權主義、害怕差異、願意以野蠻手段懲罰所有異議分子——這段話也不能完全代表沃爾夫是個法西斯分子,畢竟他之所以說出這段話,是才因為作品涉及真人真事而被告毀謗,內心苦痛難忍。但他確實對美國這樣一個能夠執行正義的家父長形象有所期待。

正如北卡羅萊納州在南北戰爭中的交界位置,沃爾夫的美國情懷似乎也極為複雜。故事中的男孩葛洛佛嚮往北方,認為北方一切對稱豐美,現實生活中的沃爾夫成年後也到紐約教書闖蕩。但在《落失男孩》中,代表沃爾夫的敘事主角所懷念的葛洛佛卻是對「黑鬼」充滿差別心的人士,甚至一段去博覽會火車程上要黑鬼回自己車廂的橋段,都成為母親追憶他的甜美片段。「他(被趕走的黑鬼)尊重葛洛佛的判斷,一如每個人都尊重葛洛佛的判斷。」

沃爾夫對美國的情懷也展現在「博覽會」的元素應用。英美文學中最著名的博覽會,大概就是詹姆斯.喬埃斯的〈阿拉比〉。不過,儘管有論者指出,沃爾夫的意識流手法深受喬埃斯影響,《落失男孩》中的「博覽會」卻展現出完全不同風貌:〈阿拉比〉中的博覽會出現在冬天,主角抵達時也早已收攤,一切都是謝幕後的空寂;《落失男孩》中的葛洛佛卻是在美好的四月天前往聖路易斯,還在博覽會展場外的酒店工作,展場內有關食蛇人、脂肪女,滑水道跟摩天輪的描述在在令人眼花撩亂,葛洛佛甚至會用薪資買冰淇淋請弟妹吃。相對於〈阿拉比〉中因為浪漫幻滅帶來的成長體悟,《落失男孩》中的博覽會卻生機湧動,是被真空保存的純情過往與對未來的想望。沃爾夫是羅斯福總統1933年新政的支持者,深信國家應該強勢干預市場經濟,博覽會似乎正是反覆在他腦中復興美國強盛形象的變奏之一。想想如果活在今日,他或許也會支持強人形象的川普,以「使美國再次偉大」。誰知道呢?一旦想望純粹,濾去的便是現實中美好複雜的渣滓,但他對世界又有一種什麼都捨不得的偏執,於是用文字留下那些時代的沙金。

沃爾夫是美國地方書寫的名家之一,不停自傳書寫的結果就是南方家鄉小鎮阿什維爾(Asheville)的鄰居對他又愛又恨——被寫他們也抗議,不被寫他們又生氣。小鎮生活是一顆美國夢的濃縮膠囊,人人抗拒改變又渴望昇華,導致每一瞬刻流失的時間都如同普魯斯特傾倒出的時光珠玉一樣。而卡利班正是這狡詐縫隙中的存在:他擁抱過往又不願被未來拋下,學會語言後用來詛咒教他語言之人,卻又能絕美描述困住自己的小島:

「不要怕。這島上充滿了各種聲音和悅耳的樂調,使人聽了愉快,不會傷害人。有時成千叮叮咚咚的樂器在我耳邊鳴響。有時在我酣睡醒來的時候,聽見了那種聲音,又使我沉沉睡去;那時在夢中便好像雲端裡開了門,無數珍寶要向我傾倒下來;當我醒來之後,我簡直哭了起來,希望重新做一遍這樣的夢。*」

而《落失男孩》就是沃爾夫的的其中一個夢,是美國夢的異卵雙生。如果用當今的流行樂重新說明,或許我會挑上這麼一句張懸的歌詞:「我擁有的都是僥倖,失去的都是人生。」但如同卡利班被困在島上,卻仍能精細說出困頓之美,沃爾夫以他的每一個夢囈語:僥倖即人生,落失即完足。

*引自朱生豪翻譯,莎士比亞劇本《暴風雨》。

目次

導讀

卡利班的醜壞純情/葉佳怡

內文

Part I

葛洛佛在糖果店遭受不實指控,自此理解成人世界中潛伏的暗影。

Part II

三十年後,葛洛佛的母親回憶這名「最棒的兒子」,描述了生命當中永遠無法平復之傷口:「我依然記得他當時的模樣,他那雙黑眼睛、那頭黑髮,以及他脖子上的胎記──他那如此沉靜、嚴肅,又那麼認真的模樣。」

Part III

三十年後,葛洛佛的姊姊追憶與葛洛佛相處的最後時光,以及那一場以死亡作結的童年冒險:「如今,我四十六歲了,葛洛佛還活著的話,現在也四十四歲了呀……你能相信嗎?你能想像嗎?」

Part IV

葛洛佛過世時才三四歲大的胞弟,在自己三十多歲時,重返當時葛洛佛與家人同住的房屋,探尋家庭的記憶:「一切依舊在,然後一切都消失了,永不會回來了。」

賞析

記得在乎,他才能一直存在 /郭正偉

附錄

湯瑪斯.沃爾夫簡易年表

書摘/試閱

Part II

……那天我們途經印第安納,一路前往──你當時還太小啦,孩子,應該記不得這事兒了──我老想著那個早晨,葛洛佛在我們坐車途經印第安納,一路前往博覽會時的模樣。這一路上,蘋果樹都開花了。那是個四月天,所有的樹都開花了。印第安納時逢初春,景物也開始有了綠意。我們家那頭當然沒有印第安納那種農場。那種農場是不可能出現在我們住的山上的。葛洛佛呢,不消說,也從未見過那樣的農場。我想他這孩子是打算用心欣賞,大飽眼福一番。

於是他坐在位子上,鼻子緊緊貼著窗戶向外望──我永遠忘不了他坐在那兒望著窗外的模樣──他動也不動地望著。他的樣子是多麼認真,多麼認真地望著窗外的景色──他從不曾見過那樣的農場,他要好好看個夠。那整個早晨,我們傍著沃巴什河而行──就是那條流經印第安納,還被寫成了歌的沃巴什河。是的,我們那個早晨就傍著這條河一路前進,你們這幾個孩子就在這趟行經印第安納的旅途上圍著我團團而坐。我們要去聖路易斯,去博覽會。

你們幾個一直在走道上跑來跑去──不,不對,欸,是呀,你當時還太小了;你那年才三歲大,我是不會讓你亂跑的。不過你的哥哥姊姊確實不停在走道上跑來跑去,將臉湊上一扇又一扇的車窗。他們一下跑到左邊、一下跑到右邊,發現了什麼新鮮事兒就會放聲吆喝,趕忙叫其他人也過來瞧瞧。他們一路上都試著眼觀六路,恨不得背後也長了眼睛似的。你瞧,孩子,這是他們頭一回到印第安納,所以我猜這幾個孩子都覺得眼前的一切是多麼陌生、多麼新奇呢。

他們好像怎樣都看不過癮似的,好像一刻都靜不下來。他們來來回回不停地跑來跑去,還不斷衝著對方大呼小叫。後來我終於開口:「我敢說!孩子們!我從沒見你們這麼激動過!」我說:「看看你們,一直跑來跑去,一刻也靜不下來──可真讓我大開眼界了。」我還說:「你們這些精力到底是打哪兒來的?」

你瞧,他們應該都因為這趟聖路易斯之行而興奮得不得了,也對這一路上的景物充滿了好奇。他們多麼青春,在他們眼裡,一切都好陌生、好新奇。他們克制不了自己,就是想看遍窗外的風景。但是──「我敢說!」我告訴他們。「你們這幾個孩子再不坐下歇一會兒,可沒那個力氣一遊聖路易斯和博覽會!」

葛洛佛卻不然!他──不,先生!唯有他例外。聽著,孩子,讓我告訴你──我一手將你們這群孩子拉拔長大──我看著你們漸漸長大,然後一個個離鄉背井、出外打拚──你們全都是腦袋靈光的聰明人,欸,不是我要說,我生的孩子沒有一個是傻瓜──可不是嘛!我總說你這孩子聰慧得很……那些人今兒個才來拜訪我,還大大誇讚你有多聰明。這讓我想到你是怎麼出人頭地,怎麼像俗話所說「一舉成名天下知」──但我不動聲色,你知道的。我只是靜靜坐在那兒,隨他們講。我不會把你誇得天花亂墜──他們要大肆吹捧你,那是他們的事兒。我這輩子從不在外人面前誇耀自己的孩子。當初爸拉拔大夥兒長大,就再三訓勉我們,有教養的人是不會拿親人來說嘴的。「要是外人想誇上幾句──」爸說。「就讓他們誇去。千萬別出言附和,也絕對不要顯露一絲絲了然於心的表情。就閉上嘴,讓他們說去。」

所以說,當他們來拜訪我,還在我面前提起你所有的成就,我完全不動聲色。我連一個字都沒回。欸,可不是嘛!──是,你瞧,就在這兒──哦,大約一個月前吧,這位小哥──是位穿著講究的人,你知道──那樣子頗有幾分書卷氣,看上去也算個有頭有臉的人物──他來拜訪過我。他說自己是打紐澤西來的,還是遠從那個地方的什麼地區來啊……他問了我林林總總的問題,比方你小時候是個什麼樣的孩子之類的問題。

我呢,就假裝仔仔細細前思後想了一番,然後說:「唔,是的。」──我擺出好不正經的樣子,你知道──「欸,是啊,我想我多少知道他的一些事情──他畢竟是我的孩子,正如其他幾個小孩也是──我是怎麼帶大其他那些孩子,就是怎麼將他教養長大的。他──」我說──哦,我當時的態度好不嚴肅呢,你知道──「他小時候並不是個壞孩子。當然呀──」我說。「他在十二歲之前,就跟我其他幾個孩子差不多──就只是那種普通而正常的好孩子。」

「喔。」他說。「但您都沒看出什麼跡象嗎?他難道沒有任何不太尋常的表現?」他說。「任何有別於您在其他孩子身上發現到的特出之處呢?」我沒透露一點口風,你知道──我只是靜靜聽著對方說,並擺出一副極其嚴肅的樣子──我就擺出一副極其嚴肅的樣子,假裝仔仔細細前思後想了一番。「啊,那當然是沒有的。」我說,一個字、一個字慢慢地說,就在我徹底思索過後。「他就跟我其他幾個孩子一樣有雙好眼睛、一個鼻子一張嘴,也有兩條胳臂兩條腿、一整頭的頭髮,手指和腳趾的數量也跟他們的一樣標準──現在想來,他小時候要是在這些方面有別於他的哥哥姊姊,我應該馬上就注意到了。不過,就我記憶所及,他就是那種乖巧、平凡、正常的男孩,就跟我其他幾個孩子沒有兩樣──」「是的……」他說──哦,他非常激動,你知道──「但他難道不聰明嗎──您難道不曾看出他有多聰明──他絕對比您其他幾個孩子都要聰明吧!」「嗯,這個嘛……」我說,也不忘裝出仔細思量的樣子。「讓我想想……有了──」我說。我就直視著他的眼睛,用正經八百的態度回答。「他在學校表現得相當不錯。從沒留過級。我從沒聽說他的老師會在課堂間罰他戴上『朽木不可雕也』的尖頂高帽。可話說回來……」我說。「我其他幾個孩子在學校也沒戴過那種帽子。說老實話,我沒有要誇讚他們的意思。我不認為誇讚自己的孩子是件好事。如果有人想誇我的孩子多好多聰明,那是他家的事兒;我們既平凡又普通,從不敢妄稱自己有多麼與眾不同。但這種話,我還是能替他們說說的──他們每個人生來都有一定的悟性與才智。他們或許誰也不是天才,可一個個都是頭腦清醒,能夠隨機應變的孩子。也從來沒有人建議我把哪個孩子送到弱智兒童之家照顧。好了──」我說,直視著他的眼睛說,你知道。「這話聽起來或許沒什麼大不了,卻已經超出我平時會為一些熟人說的好話了。嗯……」我說。「嗯,是啊……」我說。「我想他確實是個挺聰明的孩子。他這點一直讓我無可挑剔。他是夠聰明──」我說。「唯一的問題就是──這點我跟他提過上百遍了,所以我現在講的可不是他從沒聽過的事兒──他唯一的問題──」我說。「就是太懶惰。」

「懶惰!」他說──哦,你真該看看他當時的表情,你知道──他嚇了一大跳,好像讓人用針戳著似的。「懶惰!」他說。「哎呀,您該不是打算告訴我──」

「是的。」我說──哦,我從頭到尾都沒笑──「上回我見著他,也跟他說了同樣的話。我跟他說,他是何其幸運,有這能說善道的本事。當然,他上過大學,也念過不少書;我想那些人說他擁有所謂『流暢的語言』,應該就是這麼來的吧……不過,正如我上回見著他時對他說的:『聽我一句──』我說。『你能像現在這樣依靠輕鬆愉快,犯不著揮汗如雨的工作養活自己──』我說。『真的非常幸運。畢竟你的親戚裡沒有一個人──』我說。『能像你這般幸運。他們一個個為求溫飽,都得辛苦地勞作。』」

哦,你瞧,我告訴他了。我當場就挑明了告訴他,毫不掩飾地告訴他。而且,你知道嗎──我真巴不得你能看看他當時的表情。他那表情實在太有意思了。

「我說──」最後,他開口。「您不得不承認,對吧──他就是您所有孩子中最聰穎的一個,對不對?」

而我只是瞧了他一會兒。這下子,我必須講出真話了。我不能再這麼愚弄他了。「不。」我說。「他確實是個聰明的好孩子──他這點一直讓我無可挑剔──但要說我最聰明的孩子,那個在悟性、理解力和判斷能力都贏過我其他小孩的孩子──我最出色的孩子──我這輩子見過最聰明的孩子──則是你不曾認識的那位──你從沒見過的那位──我那已逝的孩子。」

他看了看我。片刻之後,他開口說:「是您的哪一位孩子呢?」

我試圖告訴他。可當我試圖說出「聖路易斯」,這幾個字就是脫不出口。孩子,孩子呀,我又憶起那可憎的地名──那地名還是那麼可憎,就跟以前一樣啊。我說不出口。我一聽到那個地名就痛得無法承受。事隔三十年──甚或更久?──每當有人對我說起那個地名,或只要我在什麼地方聽到那個地名,那段往事便會浮上我心頭。那種感覺就跟舊日的惡瘡再度裂開一樣──我沒辦法,事情永遠這個樣兒。孩子,孩子呀……當我又想起那個地方,當我正打算告訴這位先生實情,我也憶起了那段往事。我開不了口。我必須撇過頭去。我想我是在哭。

因為,每當我想到那個老地名,就會看見他在我們坐車途經印第安納,一路前往博覽會的那個早晨,是多麼認真地坐在那兒,還把鼻子緊緊貼在車窗上的模樣。路上的蘋果樹都開花了,桃樹也是,每一棵都開花了。那一路上的樹、一路上的景物,都在我們順著沃巴什河前往博覽會的那個四月天綻放著花朵。

而葛洛佛就坐在位子上,那模樣一動也不動,好不認真──你其他幾個哥哥姊姊則興奮非常,老在車廂裡跑來跑去,還大呼小叫,一下喚誰來、一下喚誰去──可葛洛佛卻坐在那兒看著窗外,一動也不動。他就這麼坐著,跟個大人似的。他當時才十一歲半啊。孩子,孩子呀──他真的好乖,而且就像他去世那會兒報上說的,他的判斷能力可比那些年紀大他一輪的人──他是我這輩子見過悟性最高,也最富判斷力和理解能力的孩子。

而且呢,我說啊!──他在這麼個早晨坐在這麼一位紳士旁邊看著窗外的景物──欸,是的,我現在要告訴你的事情,便可證明──即可證明他那不凡的悟性與判斷能力。我們就坐在順著沃巴什河前行的列車上,你知道。我們已經翻山越嶺,進入了印第安納的州境,然後──哦,當然,他們那兒是不來吉姆.克勞法 那一套的──然後車廂的門一開,他便走了進來,你知道,就提著手提袋大搖大擺地走至通道中間,彷彿這車廂就是歸他所有──欸,就辛普森.費瑟史東那人高馬大、膚色暗黃的黑麻子──屆時到了聖路易斯,我們就得靠你爸保護了──哦,他昂首闊步走了進來,接著多麼不知輕重、明目張膽地脫下身上的大衣,將手提袋放到行李架上,然後大大方方坐了下來,一點兒也不拘束。乖乖,好像整條鐵路都是他的一樣。當然啊,沒錯,我們當時是在印第安納,而當地並沒有禁止有色人種與白人乘坐同一車廂的法令。於是乎,就在我們進入印第安納州境之時,這恬不知恥的黑鬼也從後頭的黑鬼專用車廂進入了我們的車廂──哎呀,好個沒分寸的傢伙!「唔……」我暗自忖道。「要是他膽敢覺得可以這樣為所欲為下去,我可要好好修理他!立刻叫他明白這個國家都是誰在作主!」所以我出聲叫了叫他。我雖然曉得他在打什麼歪主意,但我沒有表現出來,只是像個法官嚴肅地對他說:「辛普森──」我說。「我想你搞錯了。」「不,夫人──」他說──哦,一副眉開眼笑的樣子呢──「咱啥也沒搞錯,艾莉莎小姐。」「哦,有的,你搞錯了。」我說。「你何不看看四周,瞧瞧自己身在何處?好了──」我直視著他的雙眼。「還不快起來,趕緊帶著你的行李從那條過道回到你們的車廂,回到你該坐的座位上。」「哦,不,夫人。」他說,還露出了牙咧嘴笑著。「咱不需要回那節車廂。」他說。「咱現在到了印第安納,咱愛坐哪兒就坐哪兒。」

接著,葛洛佛起身往回走,還直直瞧著他的雙眼。「不,你不能這麼做。」他說。「為什麼呢?是什麼原因讓咱不能這麼做?」辛普森.費瑟史東說。他看著葛洛佛說話,好像有點驚訝的樣子。「欸,葛洛佛先生,法律說咱可以這麼做。」他回道。葛洛佛便看著他說:「這兒的法律或許如此,我們的法律卻大不相同。我們不是這麼做事的,你也不是這麼做事的。沒錯,這點你心知肚明。」葛洛佛說。「因為你受的是全然不同的教養。現在請你站起來,照媽媽說的回到你該坐的車廂去。」

你真該瞧瞧那黑麻子臉上的表情。我後來想到這事兒,還會忍不住哈哈大笑呢。當然啦,他尊重葛洛佛的判斷,一如每個人都尊重葛洛佛的判斷──他知道葛洛佛說得對──所以他站了起來,先生,他隨即站了起來,先生,沒說第二句話。他拎起自己的手提袋和大衣,順著過道快步離開我們的車廂,回到他原本的車廂,他真正該坐的地方。這個時候,那位坐在葛洛佛旁邊的紳士轉過頭來,朝我點了點頭。「我說啊──」他告訴我。「好個了不起的孩子。」當然,他看出來了,你知道。他是個明眼人。他能看出葛洛佛比絕大多數的大人都要有品有格,而他沒看走眼。

所以他就坐在那兒,你知道,那個早晨,葛洛佛就坐在位子上看著窗外的沃巴什河,看著我們看到的一座座農場。因為,我想,他長這麼大還沒見過那樣的農場──我仍記得他坐在位子上看著窗外景物的模樣。我仍記得當時他那頭烏黑的頭髮、那雙瀝青似的黑眼睛,還有他脖子上的胎記──我生的孩子裡,就你跟葛洛佛是黑髮黑眼睛,其他人生來都是一頭輕盈的金髮、灰色的眼睛,就像他們的父親。但你和葛洛佛長得就像彭特蘭家族的人,就像他們的黑髮黑眼睛,就像黑髮黑眼睛的亞歷山大和彭特蘭家族的人。你跟你李舅舅簡直是一個模子刻出來的,但葛洛佛的髮色、眼睛的顏色,又比你們倆來得黑。

所以,葛洛佛就坐在這位紳士旁邊看著窗外的景物。然後他轉過頭來,開始問這位紳士各式各樣的問題──那是什麼樹啦、那頭種了什麼作物啦、那些農場有多大啦──各式各樣的問題,而這位紳士也能應答如流,直到我開口:「哎呀,我敢說,葛洛佛!你不該提這麼多問題的。你會擾了這位紳士的清靜。」我在擔心,你知道,我怕這名紳士會因為葛洛佛東問西問而感到煩不勝煩。

這位紳士立刻仰頭大笑,開懷地大笑。我不曉得他有何來頭,也不曾請教他的大名,不過他看上去一表人才,還非常喜歡葛洛佛的樣子。我說啊,他立刻仰頭大笑,並告訴我:「您別操心這個小傢伙。他不礙事兒。」他說。「小傢伙一點都沒打擾到我。我若曉得他問題的答案,便會回答他;不知道的話,也就如實告訴他便是。小傢伙不礙事兒。」他說,還伸出手臂摟住葛洛佛的雙肩。「您就別管他了。小傢伙完全沒有打擾到我。」

我依然記得他當時的模樣,他那雙黑眼睛、那頭黑髮,以及他脖子上的胎記──他那如此沉靜、嚴肅,又那麼認真的模樣。他就這樣看著窗外的蘋果樹、農場、穀倉、屋舍和果園,將看得見的一切盡收眼底、心裡,因為,我想,這一切對他來說是那麼陌生而新奇。

孩子,孩子呀,這都是好久以前的事了,但當我又聽見那個地名,這段往事便會浮上我心頭,彷彿昨天才發生過一樣歷歷在目。而今,那道舊日的惡瘡又裂開啦。我能看見他當時的模樣,就我們一路傍著沃巴什河,為了前往博覽會而行經印第安納的那個早晨,他映在我眼中的模樣。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。