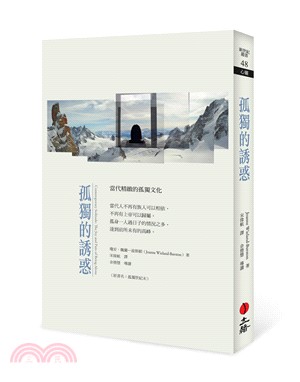

孤獨的誘惑

商品資訊

系列名:新世紀叢書

ISBN13:9789863601142

替代書名:Contemporary Solitude: The Joy and Pain of Being Alone

出版社:立緒文化

作者:瓊安.魏蘭-波斯頓

譯者:宋偉航

出版日:2018/07/10

裝訂/頁數:平裝/304頁

規格:21cm*14.8cm*2cm (高/寬/厚)

重量:436克

版次:2

商品簡介

當代人不再有族人可以相依,不再有上帝可以歸屬。

孤身一人過日子的情況之多,達到前所未有的高峰。

「獨自一人――也就是孤獨――只要份量正好,若再搭配上份量正好的依戀,似乎是生命相當美妙的調劑。既需要親密,也需要疏離;既需要伴侶,也需要孤獨。」

我們這時代的個人發展,常標舉個人主義,而不強調合群生活,孤獨因而成為我們這時代的重要課題。我們之所以自願選擇孤獨,為的是要保證自己的獨立自主,今天諸多科技的發展,也在支援我們走向孤獨的道路。經濟的發展,可以讓我們不一定要住在關係緊密的社會裡,一樣可以生存得很好。可是,這樣的發展於我們的心理上,有什麼影響呢?這種追求孤獨的趨勢,背後的驅力到底是什麼呢?

魏蘭―波斯頓博士舉了許多孤獨的矛盾現象,也引證了一些古典的故事和童話,帶我們一窺隱居靈修和回歸自然的傳統。她也檢視了孤獨之所以痛苦的原因、世人看待孤獨的方式、處理孤獨的方式,以及孤獨於心理成長上扮演了怎樣的角色。透過佛陀、聖安東尼、耶穌等人的例子,魏蘭―波斯頓博士為我們抽析出個人若是選擇孤獨,通常會碰上什麼考驗:自以為高人一等的幻想、離群索居等等。

我們若是在童年裡未能培養出「有伴的孤獨」能力,或是喜歡用孤獨作藉口以逃避人際來往的話,我們就會因為孤獨而苦。魏蘭―波斯頓博士認為心理治療所要做的,便是發現我們以獨自成長為獨立的人,同時又不致將世界阻隔在外。由她執業生涯裡碰見的一些案例,可以告訴我們孤獨在心理治療的架構裡面,可以有怎樣的推演和發展。我們若是永遠無法在人類的大家庭裡找到孤獨,那就只有從個人的生命孤獨裡去尋找了。

※原書名:孤獨世紀末

作者簡介

瓊安.魏蘭―波斯頓是在慕尼黑和蘇黎世執業的美國心理分析師。范德比爾大學(Vanderbilt University)比較文學博士、法國文學碩士,一九九○年於蘇黎世的榮格學院(C. G. Jung Institute)接受心理分析訓練,且曾取得榮格學院的分析心理學家文憑(一九八一年)。她的第一本書Chaos and Order in the World of the Psyche(Routledge,1992),已有德文、瑞典文、義大利文等版本。本書則於一九九五年以德文由Kreuz Verlag出版(名為Einsamkeit)。

從一九八○年代開始,在歐洲各處重要學術機構演講,例如The World Council for Psychotherapy、The Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie、C.G. Jung Institute in Munich等。目前在蘇黎世的榮格學院和慕尼黑的心理分析機構教授榮格心理學,定居慕尼黑。

導讀

余德慧

台灣屏東潮州人,台灣大學臨床心理學博士。曾任台灣大學心理學系副教授、東華大學族群關係與文化研究所教授、東華大學諮商與輔導學系(現更名為諮商與臨床心理學系)創系主任、慈濟大學宗教與人文研究所教授,並創辦《張老師月刊》。二○一二年逝世。

譯者

宋偉航

台灣大學歷史系、台灣大學歷史學研究所中國藝術史組畢業。曾任出版社編輯,目前專事翻譯。譯作包括《有關品味》、《企業蛻變》、《全腦革命》、《伍迪艾倫脫口秀》、《綠色企業》、《靈魂考》(立緒)等。

序

【導讀】人生的基調就是孤獨 / 余德慧

這是一本心理治療書,治療孤獨。但是,不是消除孤獨,而是享受孤獨。但這句話也不完全正確,嚴格來說,是消除「非自願的孤獨」,享受「安身立命的孤獨」。

孤獨至少有兩種:不想孤單一個人,卻被迫孤單,這是「非自願性的孤獨」,例如失去親人,被趕出家門,被情人抛棄,或者因為自卑、憤怒而自絶於人群。一種是沉潛自求,獨運匠心,所以孤獨,這是「安身立命的孤獨」,例如佛陀、耶穌與藝術家。前者是孤獨之苦,後者是孤獨之樂。

在心理治療室裡頭的求助者,當然是非自願的孤獨者。要治療這樣的病人,就得從他那被抛棄的心靈裡活過來。一般來說,孤獨乃是人生之必要,不必消除,但是一個人心無長志,沉溺於依附之情,稍有孤單,總是倍感孤單。若是碰上生離死別,或遭人排拒,更是難以自處。當然,孤獨涉及人生很廣泛的層面,常讓人沮喪哭泣,又讓人心憐,因此,心理治療的目的,就是如何將這種心靈空乏的孤獨轉化為心靈豐致的安身孤獨。

跟隨著這本書,我願意表露我對孤獨之旅的心路過程。由於孤獨並不是一種情緒,而是一種處境底下的心境,因此,從來沒有一種單獨的情緖的孤獨,反而是味雜陳的孤獨。我在十九歲初離故鄉,到台北求學,品嚐到難以忍受的孤獨。而在此之前,我卻享受著鄉間的孤獨。這是兩個處境的轉換,十八歲的我在鄉下的家裡,因為與家人在一起,我的孤獨正如威尼考克醫生所說的「有伴的孤獨」:一個小孩在父母家人的陪伴下,專心做自己的事,不需要別人干擾的孤獨。在十五歲到十八歲之間,我享盡了這種孤獨。我想並不是所有人都有這個運氣,但是我相信任何人多少會經歷過這番「有伴的孤獨」。

我想,童年最深刻的伴侶應該是家人,他們為孩子提供整個生命的氛圍。我最喜歡的便是我的兩個祖母,阿嬤與外婆。她們都是早年寡居的婦人,含辛茹苦的扶養著子女長大。當她們的孫子出生,立刻帶來作祖母的喜悅,她們對孫子的疼愛是她們自己的兒女享受不到的。孫子的喜悅不在於祖母的慈愛,而是相伴:我自己在泥沙地玩,外祖母在廚房切菜煮蕃薯,我們小孩餓了,外祖母就拿一些烤蕃薯、煮花生給我們吃,當賣零食的小販來到院子,我們就吵著吃糕點糖果。祖母相伴是我一生最快樂的經驗,祖母並不干擾孫子的遊戲,孫子卻也自得其樂。

童年的經驗並不保證内心的豐盈,但卻在孩子的心底鋪上一層溫柔。等到上學,孩子的心轉到友伴,祖母的相伴並沒有消失。在玩耍的路上看到祖母,會高興的叫出來,祖母要到哪兒,依然忠心地作個小跟班。當我開始陷入聯考的壓力,祖母當然救不了自己,但是我至今依然清晰的記得一個夏日裡,我坐在書桌前看書,阿嬤端了一杯人蔘茶來,我滿心愜意的邊喝邊做數學,窗外蟬叫,綠意漾然,祖母完全不懂我的功課,卻笑瞇瞇的看著自己的孫子用功。這番相伴的情,至今還感到我的生命流泉泪泪。

另一種豐盈的孤獨來自生病經驗。我在家鄉小鎭的初中唸書之初,十分好玩。後來生了幾次的病,窮極無聊,才開始翻書,對裡頭的東西感到好奇。其實,生病的時間極其緩慢,使我有心情慢慢琢磨書本的東西。時間緩慢,起先是寂寞,後來是細心思量一生的打算,才決定一輩子做學術工作。大學聯考給我的,與其說是壓力,不如說是學會孤獨。我總是一個人坐在校園裡,很安靜的看著書,成了我一生當中最懷念的時光。我想,離開家郷到台北唸書,其間最大的痛苦恐怕是「找不到自己的房間」。在家鄉,我可以在樹下、河邊消磨半天的時光,可是偌大的台大校園,卻有著沒有容身之地的感覺。在台北生活的前十年,我幾乎可以用「淒惶」兩個字來形容自己,沒有家的感覺。甚至坐在房裡,看著別人家的燈火,感到靈魂的不安。唸著洋人的書,也有不知自己的學術安身何處。我想,後來追隨楊國樞先生作本土心理學,有很大的動力來自學術的失根感。我對這種安身的「房間」非常敏感,那是自己的「一個角落」,自己可以非常專注地在那裡。每當我讀一本好書,我的專注就是我「安身的孤獨」,當我惶惑不安,只要專注到這種「家裡的書」,我就變得非常安靜。在「家裡的書」裡頭,時間本身幾乎就是可以觸摸得到的生命。人生之所以覺得苦短,一定是很喜歡這個世界,但不一定是熱鬧。

我完全同意本書的觀點:「人生的基調就是孤獨」。尤其面臨死亡,我們有著最根本的孤獨。我曾經接觸過一些失去至親的朋友,她們與過世的配偶、父母或手足有相當親暱的關係,以至於在親人去世之後,幾乎無法完全恢復過來。如此深刻的孤獨,讓我們感到恐懼,但是即使有人能夠了然那「存在的孤獨」,也避免不了其在幸福與離別苦楚之間的落差。我們活著的時候並不是一個人,而是不斷的承受親人摯友的投注,與他們在一起的時候,透過幸福的感覺,把他們融化在我們生命的氛圍,形成我們生命的顏色即使他們已經過世,我們的生命史學依舊幢影重疊,今日與昨日交織成一片,已逝的親人是我們「房間」的一部份,每當夜闌人靜,他們的身影從「記憶的房間」出現,眼前卻是遍尋不見,那份淒苦幾乎已經成了人類的宿命。

在我們死亡之前,能夠享受「安身的孤獨」,恐怕是人最大的幸福。依照現在當紅的西方心理治療說法,我們內心都有個最真誠的小人兒,他渴望有一間「自己的房間」,可以安身立命。但是,親人的死亡。我在哀痛之餘,如何寶貝我們的記憶,也需要有相當的智慧。本書不僅超越傳統精神分析,將神話、宗教的浩瀚加入心理治療的領域,也鼓勵人們有智慧的處理我們的宿命。在我看來,不但要接受孤獨的宿命,也必須積極的將孤獨與生老病死一樣,當作生命的自然本性,才能將自己的心性擴及宇宙天心,所產生的智慧如詩如夢,才有終極的安身孤獨吧。

一九九八年十二月於東華大學

目次

導論

1孤獨之苦

關係之必要

早期的死亡文化

現代人的死亡文化

孤絕是古代文化的一部份

古代的社會――精神小宇宙裡的聯繫功能

現代人的流放和單獨監禁

所謂覺得和世界相關,或是孤立,到底是什麼意思呢?

當代的孤獨問題泛濫成災

城市的工作人口vs.部落懷抱

一次又一次的失根經歷

「孤單社會」正逐漸壯大

宗教,使荒野化為文明

孤獨的症狀

孤獨動力學

現實世界裡的韓瑟和葛瑞桃

孤獨的心理治療

害怕孤獨等於是提出了問題

沮喪和羞恥的感覺

孤獨和愛

20世纪的小摩西,不再有族人可以相依,不再有上帝可以歸屬

2孤獨的追尋

孤獨之樂、孤獨之誘惑

宗教隱居的傳統

性靈復甦運動

歷史題材中的孤獨

世紀末精緻的孤獨文化

精神分裂世界裡的孤獨

回歸自然的趨勢

投身到自然之母的孤獨懷抱

灰姑娘的遁居、想像和重建關係

孤獨英雄的主題:特徵和演進

孤獨之必要

3心理治療

苦樂交參的孤獨事實

自己的房間

獨處的能力

無法孤獨的問題

孤獨的威脅

荒地裡的孔雀

找回孤獨的靈魂

選擇孤獨

孤獨和寂靜

扛起自己的孤獨

書摘/試閱

關係之必要

從蒙昧的時代起,人類就恆常因為覺得孤單、寂寞,覺得被遺棄,覺得沒人愛,深以為苦。人類好像生來即注定如此,而且還會繼續這樣下去,因為,孤獨是人性一大特徵──「依戀」(attachment)──的另一面。人類天生的秉賦:就是必須和別人建立依戀的關係。一旦沒有了這些依戀──不論是切斷了,還是消失了──我們都會深覺痛苦。我們大可用榮格式的辭彙,說我們天生就有一種「建立關係」的「原型需要」(archetypal need),人類的天性就是需要覺得自己和某種東西有關係──不只是和人有關係,也和事物有關係。從遠古的穴居人類到現代的繁華都會,不論是哪個文化裡的男男女女,全都知道自己有這個需要。當這個需要無法滿足的時候,我們就會備覺孤單、寂寞──就是備嘗孤獨的苦楚。

有些人好像蠻能享受孤獨,有些人甚至還會追求孤獨──我們每一個人有時是真的需要獨處。有些人有辦法獨處相當長的一段時間,而不會有孤單、見棄的感覺。這樣的能力,據說是源自個人早年的特定經驗,這種經驗我會在這本書的最後一章裡作比較詳盡的說明。在此,為了說理清晰起見,我還是稍稍提一下:即使有些人喜歡孤獨──喜歡退居社會的邊緣,與世隔絕,或是隱居一陣子──即使是這樣,他們仍然非常需要覺得自己和外界有所關聯。這份需求,可以從人類之外的事物得到滿足──像是動物,或是沒有生命的東西、書籍、繪畫、音樂、文化或甚至個人所有的物品像傢俱之類的東西等等。覺得自己和某個東西、某個處所、某個地方、某種景色有關係,有依戀,有互動,都能讓人覺得他和他周遭的環境、和他自己是息息相關的。

人類的這類需求一旦無法滿足,在當事人的身上造成的殘害,是立即可見的:例如難民營裡的難民,被活生生從熟悉的環境裡連根拔起,在難民營裡舉目無親,甚至連身邊用的東西都不是他們熟悉的,都不是他們珍惜的,也不是他們覺得「自在」的。所以,在此特別要提出一點:全世界的社會,對罪犯都是以監禁和多種幽囚的方式來作懲罰。罪犯因這樣的懲罰而承受的痛苦,現在應該很容易明瞭了。艾瑞克.佛洛姆(Erich Fromm)對孤獨於個人身上會造成何種嚴重後果,就說得相當明白。他說:

孤單、與世隔絕的感覺,會導致心智崩潰,一如生理上的飢餓會造成死亡。

將孤獨於心智和靈魂上的損害,比作飢餓於生理上的損害,是十分有力的說法。我們都知道悼亡的滋味、和所愛分別的滋味;我們都見過──要不至少也聽過──家被拆散的痛苦,或是因疾病、老弱而孤立在社交之外的躁鬱和冷漠。因孤獨而苦,乃是人性本色。絲毫不以孤獨為苦,可比因孤獨而苦還要是個問題。(是有極少數的人,還是會說他們只想要孤獨生活,而且非要孤獨生活不可;然而,追究起來,他們之所以如此,主要還是因為人際關係挫敗,而在他們內心深處形成了根深柢固的不信任感。他們在無意識裡,其實還是因孤獨而苦的,只是被他們擺出來的「悲壯的孤絕」給蓋過去了。)我們可以相當籠統的說,人類不論是天生比較善交際還是天生比較退縮,在天性裡的「關係需求」未得滿足的時候,都會因為孤單、寂寞而苦;孤獨,是會帶來痛苦的。

在這一章裡,我們要鑽入孤獨的負面裡去,看看古人在社交關係完好無損的社會裡,是怎樣處理孤獨的──看看他們的感受是什麼,表達的方式是什麼,應付的方法又是什麼。將這些和我們當代的社會作一比較,可以揭露社會和文化對我們於孤獨的感知和體驗有何影響。由這裡開始,我們要繼續朝深處挖掘,探討孤獨之苦包含了哪些成分。孤獨為什麼會教人這麼苦惱呢?我們覺得孤獨的時候,內心真正欠缺的是什麼?而這欠缺的,為什麼又會這麼椎心呢?這種痛苦,「正常」嗎?有辦法減輕嗎?這痛苦裡面,是不是也有正面的部份呢?對於這個問題,我們就要以一本二十世紀的小說和一首十八世紀的詩,來作詳細的分析。接下來,我們要再繼續看一則童話故事,因為,在這類佚名的通俗創作裡面,正可以看出人類典型的問題可以怎樣就心理發展的潛力來作演繹。由〈森林裡的糖果屋〉韓瑟和葛瑞桃的故事裡,我們可以看出孤獨這種內在的心理狀態,會有怎樣的動力作用:孤獨是怎麼出現的,會把我們帶到哪裡去,又該怎樣消除。放在這樣的情境裡看,孤獨,甚至孤獨之苦,可以視作是成長過程裡重要但是痛苦的歷程。由這個例子,我們就會直接進入心理治療的真實案例,去看看幾個孤獨的負面情況,找找看問題的根源是在哪裡,透過心理治療又能夠促成什麼心理發展。

死亡與流放(一)

早期的死亡文化

從遠古到現在,人類因孤獨而苦的基本生命經驗,可以粗分為兩大類──死亡和流放。這兩種經驗自古以來,一直是生命裡無可迴避的事實,而且,將來也還是如此。由這二者可讓我們明瞭,我們重視「關係」的感覺到了什麼樣的程度,我們需要「關係」的感覺又到什麼樣的程度;唯有這種感覺,才能讓我們面對自己的時候,覺得自在,進而在面對外界的時候,也覺得自在。為了對此有較深入的了解,我們要詳細談談三份文獻。其中兩份,記載的是遠古時代的孤獨之苦,以及他們怎樣表達這份苦痛,怎樣處理這份苦痛。以之和現代人比較,有助於說明為什麼當今世人會覺得孤獨這麼恐怖。第三份文獻是現代的作品,內容偏向欠缺孤獨對我們會有什麼意義;也就是說,我們在說我們覺得好孤單的時候,我們真正欠缺的是什麼。

失去所愛,向來是件苦事,不論是生離或是死別。不論被愛人拋棄,還是孩子長大離家,分離一定會為我們帶來痛苦的孤獨。在這裡,我要將重點放在所愛死別的痛苦上。我們文化裡最古老的文獻,有一份就可以供我們透視這種人生必然的孤獨在遠古時代是怎樣的情形。

孤獨之苦,其椎心之痛,絕非一人可以隱忍不發的。這種椎心之痛,需要以行動發洩出來,而無法將之視為內心的狀態而形諸言辭。這樣的表達既然那麼強烈,自然就需要有觀眾作見證,給與當事人扶持和慰安。這所謂的「觀眾」,指的是當下的社會和精神上的社群,而他們一定要帶給當事人共鳴和理解,而將現代人會碰上的絕對的孤獨,排除在外。當事人在覺得隸屬於某個宇宙,而這個宇宙也算得上是精神宇宙時,它便會回應一個人內心裡的痛苦,肯定這份痛苦,讓當事人覺得他的痛苦得到了他人的肯定、他人的接受、他人的允許。在身受孤獨之苦的人周圍,有這麼一個充滿同情、充滿關懷的世界,能讓當事人的本我、當事人的生命,雖然因所愛死別而暫告破裂,但還是能夠因此而重建他和本我、和生命之間的關係。

在這裡,我們不妨提一下聖經裡的約伯(Job),他因為失去親朋好友、身家財產而蒙受的痛苦,是眾所周知的故事,放在今天來看,依然教人動容。扯下頭髮,在頭上抹灰,是約伯表達痛苦的方式。可是,聖經裡的〈約伯記〉,可能是寫於「猶太─基督紀元前」(Before the Judaeo-Christian Era,此後以B.J.C.E.表示)的第六個世紀。所以,我們還是看看另一篇時代更早,只是名聲沒那麼響亮的文獻吧。古代蘇美人流傳下來的《吉爾伽美什史詩》(Gilgamesh Epic),有一大部份都是在描寫吉爾伽美什在好友安吉度(Enkidu)死亡之後的反應。由於吉爾迦美什這人物根據的範本,據信於B.J.C.E.二七五○年至二六○○年間生存在巴比倫南方的烏魯(Uru),所以,學者推算這部史詩應該寫於B.J.C.E.一七○○年間。看來這部文獻真的十分古老。

吉爾迦美什於安吉度死後的悲慟,於史詩中以三個段落來描述。吉爾迦美什乍聞惡耗,一開始是召喚他周遭所有的人、所有的東西到他的身邊來;這些人、這些東西,便是他的世界。他這樣的反應,本身包含了相當深長的意義;因為由此可見,這樣的舉動就算不是吉爾迦美什本人,也是史詩的作者不由自主就出現的第一個也是對他最重要的動作。這些人、這些東西,是想像裡傾訴的對象,個個靜默無聲,但是滿懷同情,見證主人翁的哀慟。他一個個召喚,逐一點名,要它們陪他哀悼安吉度。「雪松林啊,烏魯戛爾特(Uruk-Gart)的祖先啊,所有的生靈啊,深山裡的人哪,密林裡的地面啊,森林啊,松樹啊,柏樹啊,熊啊,野狗啊,老虎啊,烏萊亞(Ulai)聖河啊,聖潔的幼發拉底河(Euphrates)啊,牧人啊,娼妓啊,」吉爾迦美什在詩裡一一召喚他們,要求他們助他一臂之力,和他為安吉度同聲一哭。

這個萬物有靈的小宇宙──大自然的世界,男男女女的世界,在他們的想像裡,個個都可以感受到當事人的哀慟,個個也都願意去感受當事人的哀慟──由此可見,雖然吉爾迦美什可能因為安吉度之死而有被遺棄的感覺,但是,他不至於因此覺得在人世當中是全然孤立的。因為,在他周圍,有好多生靈在陪伴他,他們聽得見他的哀慟,甚至,還可以幫他抒發哀慟,讓他承受得住這份哀慟。這生命裡無法逃避之慟,在一段詩文裡有直接的引述,所喚起的意象我們可能比較熟悉。這段就是吉爾迦美什說,「我為我的好友安吉度而哭,像個哭墓女(Klagerweib,wailing woman)般哭得肝腸寸斷。」我們在古希臘的悲劇和現代希臘的電影裡,都應該見過這種「哭墓女」:就是受僱在葬禮裡哀哀哭泣的女子。這是他們的社會在面對死亡的時候同聲一悲的方式。

吉爾迦美什本人也以實際的肢體動作,發洩他的哀慟。他將他的華服撕碎、丟掉,「棄如敝屣」。但之後,他的哀慟更加深劇,擊垮了他。以肢體動作發洩情緒,是表達問題的一種實際、具體之道。以言語表達──也就是對人傾訴──於心理上的分化層次較高,可以說沒那麼「原始」;亦即這是表達情緒沒那麼粗糙、沒那麼質樸的方式。以心理發展的角度來看,言語表達需要比較高的意識層次和成熟程度,才有辦法做到。儘管如此,我們每一個人還是知道:盛怒之下砸東西,雖然有點「原始」,但是效果相當好。而身邊圍著一堆人當觀眾,隱隱有「演出」的意味,放在我們對孤獨的探索裡,可是有極大的意義。「原始人」(primitive man,也就是古代或是「前科學」prescientific文化裡的族群),可以堂而皇之在一群人面前表現他們的哀慟,藉著觀眾對他們哀痛欲絕的感覺和表現作同情的見證,而肯定他們的哀慟,認可他們的哀慟,為他們的哀慟加上份量和效力。一般而言,這樣的觀眾是現代人無福消受的。

不過,所有的團體治療,不管是「匿名戒酒會」(Alcoholics Anonymous)的「接觸式團體治療」(encounter group),還是「恢復式團體治療」(recovery group)、「靈療團體」(spiritual healing group)等等,仰賴的全是團體激發出來的特殊能量;原因無他:就是對於在同情的他人面前實際演出的一切,給與肯定、共鳴、份量、效力以及重要性。所以,在此需要提一下:「演出」直到現今,還在一些宗教儀式裡佔有一席之地;有關這點我於後文會再談到。

到了悼亡的第二階段,吉爾迦美什轉向他的小宇宙的其他領域求援:向比較具體的神靈求援。這時,他看見了幾隻獅子,而這位原本一無所懼的勇士,突然怕了起來。他祈求神祇保護──月神「辛」(Sin),還有「女神當中最偉大者」(依這首史詩的說法)。之後,他馬上作了個夢:夢見一位武士,而他也把這當作是神祇傳給他的訊息。他因而決定以武士之姿,出發去尋找生死的意義。當一個人碰上所愛死亡,最常見的反應就是質疑生命的意義。於此,我們看見吉爾迦美什憑著他的信仰,而相信他找得到答案,相信神靈會保佑他,會傳遞予他訊息。吉爾迦美什並不是煢獨一人迷失在冷漠的天地之間;他心中的痛苦有減輕的一天,因為他在心裡知道:他找得到答案,神明會給他答案。

吉爾迦美什悼亡的第三階段,是一段精神脫殼之旅。一路上,他求見了幾位神明,想看看有哪位能回答他的生死問題。而他們見到他,全都問他何以形容枯槁至此。安吉度之死,教他備受打擊,以致整個人的樣子都變了。從史詩裡一再重覆的幾段照鏡子段落裡面,我們知道他現在雙頰凹陷、彎腰駝背、心境沈鬱、不思言語。憂傷深陷在他的靈魂裡面。詩中不論是外貌上的描述還是象徵上的比喻,全都反映出吉爾迦美什靈魂的狀態。而對這些人的問題,他次次的回答,在在反映他對安吉度之死最初的反應。他日夜痛哭,不准旁人埋葬安吉度的屍首,達六天七夜之久。他還說,自從安吉度死後,世事於他所見,全都如槁木死灰,所以,他就在那片大草原上「像個賊般」,四處遊蕩,到處尋找生靈。遠古的吉爾迦美什心中的痛苦,和今人碰上所愛逝去時的反應差不多。今人不也一樣嗎,會痛哭,會拒絕承認所愛死亡的事實,覺得了無生趣,懷疑人生有什麼意義。可是,吉爾迦美什的世界,還有一些東西能提供孤獨、痛苦的當事人一些慰藉。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。