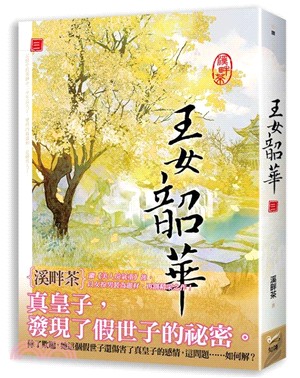

定價

:NT$ 260 元優惠價

:90 折 234 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:7 點

商品簡介

作者簡介

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

時隔兩年,沐元瑜終於再次見到朱謹深,

記憶中的那個中二少年長大了,

變得內斂溫和,是個男人了。

對朱謹深來說,

這兩年的時光並沒有消磨掉他對沐元瑜的那種愛,

但不同的是,他已決定深深藏起這份感情,

不讓兩人的交情因自己的私慾而毀去。

可事情的發展總是不會遂人的意。

秋獵圍場裡,沐元瑜遭遇了突如其來的暗殺,

雖千鈞一髮地驚險逃脫,可摔落山坡下昏迷的她,

被為她探看傷勢的朱謹深發現了她身懷的要命祕密。

更糟的是,在極端的恐懼之下,

沐元瑜竟反射性拿出匕首,指向了朱謹深……

溪畔茶 繼《美人戾氣重》後,以女扮男裝為題材,再創精采之作!

真皇子,發現了假世子的祕密。

除了欺騙,她這個假世子還傷害了真皇子的感情,

這問題……如何解

記憶中的那個中二少年長大了,

變得內斂溫和,是個男人了。

對朱謹深來說,

這兩年的時光並沒有消磨掉他對沐元瑜的那種愛,

但不同的是,他已決定深深藏起這份感情,

不讓兩人的交情因自己的私慾而毀去。

可事情的發展總是不會遂人的意。

秋獵圍場裡,沐元瑜遭遇了突如其來的暗殺,

雖千鈞一髮地驚險逃脫,可摔落山坡下昏迷的她,

被為她探看傷勢的朱謹深發現了她身懷的要命祕密。

更糟的是,在極端的恐懼之下,

沐元瑜竟反射性拿出匕首,指向了朱謹深……

溪畔茶 繼《美人戾氣重》後,以女扮男裝為題材,再創精采之作!

真皇子,發現了假世子的祕密。

除了欺騙,她這個假世子還傷害了真皇子的感情,

這問題……如何解

作者簡介

長在淡水湖邊的無聊夢想家,碼字娛己也娛人,一本一腳印,慢吞吞造夢中,希望可以一直給大家寫出好看溫暖的故事,陪我的小天使們走四時風景,過悠長人生。

書摘/試閱

第一章

正門上的鎖鏈確實已經取走了。

沐元瑜飛一般進去,兩旁準備撤走的錦衣衛沒有人攔她,有人望著她的背影還生出了點敬意來――疾風知勁草,板蕩識忠臣啊。

二殿下被封禁的日子著實算不上短了,敢不避嫌疑冒著風險一直過來的也就這一位了,臉雖長得娘們了點,這秉性可堅毅,不愧是戰王沐氏的繼承人。

正堂裡,朱謹深也才剛得知這個消息。

外面的人撤走得無聲無息,並沒個人進來給他宣讀個聖旨什麼的,還是例行去門前取菜蔬的廚房下人發現了,才飛奔回來語無倫次地稟報。

朱謹深端著藥碗,愣了一下。他一時找不到真實感。

旁邊的李百草催促了一句:「殿下,發什麼愣,這藥的冷熱對藥性可都是有影響的。」

朱謹深心裡油然地有點羨慕他,這稱得上一位醫癡了,外界的風雲變幻完全影響不到他的心緒,他滿心滿意裡專注的只有自己熱愛的這一件事。

人能這樣活一輩子,也算不枉了。

而他終究是沒辦法,生在這個位置,許多事不能隨心所欲,這道大門一開,從此那些紛繁蕪雜又要纏上身了。

當然,並不全部都惹他厭煩。

朱謹深放下藥碗時,就見到了風一般捲過來的蒼青色身影。

自然而然地,他的眼底漾出了微笑。那笑意從眼底如漣漪般擴散,到沐元瑜進門時,已飛揚至他整張臉,恍若被什麼點亮般閃耀。

「殿下!」

正門到這裡的距離不算短,沐元瑜又是從府牆那邊繞過來的,跑出了一頭汗,臉頰紅通通的,她扶著門框,一邊喘氣,一邊打量了一下朱謹深。

第一感覺是有點陌生。不過兩年多一點的工夫,朱謹深不至於形容大改,最主要的原因,是他氣質上的不同。

別人都是越圈越廢,中二少年果然與眾不同,居然圈得內斂溫和了起來――不對,現在不是少年了,朱謹深站在堂中,此時正值夏日,他穿著單衣,雖被關著不見人,襟口周身和從前一樣打理得一絲不亂,但有一個很明顯的區別,他不那麼單薄了。

他不再是個清瘦少年的模樣,舉步走過來的時候,分明蘊含了一點屬於男人的力量。

至於身高倒是沒大變化,他關起來的時候已經十八,變的是沐元瑜,她從十四長到十六歲,是抽條最厲害的一段時間,她現在看朱謹深,仍然需要抬一點下巴,但不需要把臉仰出很大的幅度了。

這可能也是她感覺陌生的原因之一。

朱謹深微笑著越走越近,沐元瑜向他伸了手,他遲疑了下,也伸出一隻手來――

兩手相握。

沐元瑜用力一拉一甩。

朱謹深目中的笑意變成愕然,他踉蹌了一下,險些被甩到門外去,所幸及時伸出隻手撐住了門框,才穩住了身形。

「殿下,你真的好多啦。」

沐元瑜表情很開心地望一眼他的胸膛,「沒有被我撂倒,可見藥沒有白吃,肉也沒有白長。」

朱謹深:「……」

他現在的姿勢等於是將沐元瑜圈在了他的手臂和門框之間。

沐元瑜的眼睛還笑彎彎的,好像隨時可能伸出手摸一把他胸口,以驗證是不是貨真價實的結實。

朱謹深用力閉了一下眼,努力克制著自己收回了手。

門口看守的錦衣衛都知道他不離不棄的可貴,他又如何不知道,假如原來他還有點放任妄念的意思的話,這兩年下來,他已決定將這念頭藏到心底最深處,永不拿出來褻瀆他。

人生得一知交,可遇而不可求,他願將這分交情一直延續下去,而不是因私慾毀掉。

他往後退去。

沐元瑜也鬆了口氣。

咳,大門解禁的消息來得太突然,她是一時高興過頭才玩了這手,真把人扯過來,他修長結實的身軀籠罩下來,她瞬間感受到了這是個成年的男人,那種男女有別的感覺分外明顯。

只能發揮一把演技,假裝若無其事。但也只敢望著他襟前的部位,不敢抬頭。

李百草走過來瞪了她一眼,打破了這略微妙的氣氛:「世子,妳可手下留點情,老頭子把人治到今天不容易。」

沐元瑜恢復了心神,笑道:「我有數,不會真摔著殿下的。我在外面時問殿下,殿下總是都說好,我沒有底麼,所以才想試一試。」又躬身向他一揖:「這兩年多勞老先生了,您真是聖手。」

李百草捋了捋整齊的花白鬍子:「也還好,我從前倒是沒機會這樣專心地治胎裡弱的病症,如今也得了些心得,不算白耽誤我的工夫――妳看什麼?」

沐元瑜疑惑地盯著他的鬍子:「老先生,這鬍子不是你自己打理的罷?」

她當初跟李百草從雲南一路到京,相處過好一段時日,也不是沒有撥護衛照顧他,可從來沒見他的鬍子整齊成這樣,好似精心修剪梳理過的一般。

這實在不像是李百草本人的風格,以至於她一見之下很覺違和。

「妳這位殿下的傑作。」李百草聞言,悻悻地道,「從來沒見病家管到大夫頭上的,真是。」

「哈!」沐元瑜忍俊不禁一下笑了出來,她轉目看朱謹深,這潔癖,連大夫的裝扮都管!

她那種熟悉感頓時回來了不少,適才的尷尬也飛了,低頭看看自己,笑向朱謹深道:「殿下,我沒有什麼有礙尊目的地方吧?」

朱謹深笑了笑:「沒有。」心裡嘆息著吐了實話:有,全身都是。

兩年的時光除了讓沐元瑜長高了不少之外,別的也沒什麼大變化,只是因為一直在往上長,她顯得更瘦了一些,五官的清秀更為明顯,眼睛燦然有神,同他想像的幾乎沒有差別――他希望他長得更像男人一些,但隔著牆在心裡模擬的時候,卻又總是還將他按照記憶中延伸了。

於是當現在發現想像成真,他這樣言笑晏晏的時候,向李百草姿態優美一彎腰的時候,以及――剛才將他拉近,他幾乎將他壓倒的時候。

每一刻,都像他的魔咒,將他纏繞,在他心底留下微甜微澀微疼的刻痕。

罷了,就這樣也很好。他放棄掙扎,就在坑裡,如此只需控制自己不要將他拉下來就是。

「進來坐罷,一頭一臉的汗,還只是胡鬧。」朱謹深轉身邊往裡走,邊吩咐林安,「叫個人去打盆水來。」

林安響亮地應了一聲,笑呵呵地道:「世子一來,整個都熱鬧起來了。」

他要往外走,沐元瑜想起來叫住他,「我還帶了荔枝,在車上沒來得及取來,你順便去跟我的護衛拿一下。」

林安應著走了,沐元瑜則跟著朱謹深進到裡間,打量了一下,諸般陳設幾乎跟兩年前沒有差別,她在炕邊坐下,摸了一把坐褥:「顏色都舊了,該換新的了。」

皇帝也是夠狠的,說關人真的關得一隻蚊子都飛不進來,只在衣食上沒有苛刻兒子,別的就都不管了。

抬頭問朱謹深:「對了,殿下,你該進宮一趟吧?」她一想,眉眼就飛揚起來,「這一出去,可該嚇到一片人了。」

朱謹深卻沒什麼將要打臉誰的痛快神情,只是簡單應道:「嗯。」

沐元瑜望他一眼,覺得他的氣度好像是真的平和下來了,這一點隔牆的時候還不明顯,她只覺得他在那樣的境況下,沒有出口過什麼抱怨之語,算是學會了很大的忍耐,而如今真見了面,這種沉靜具象化了在她面前,這感覺就很明確了。

這倒也不奇怪,他原來的尖銳很大一部分是因多病的緣故,而如今他的好轉是肉眼可見的事,身體好了,吃飯睡覺都香了,自然看什麼都順眼許多了。

就是她不由自主變得有點縮手縮腳的。

她原來跟朱謹深沒有顧忌,想扯他袖子就扯他袖子,想給他焐手就給他焐手,是就沒把他當個凡俗的少年看,他現在那種高潔磊落的氣度仍在,但確實地是個男子氣息明確的青年了。

她有點找不準新形勢下的定位。

好在不多一會,奉命去打水的內侍來了,沐元瑜就著水擦了把臉,而等她擦過,林安也回來了,還帶了個客人。

朱謹淵。

他同住十王府,離著二皇子府最近,很快知道了這裡的動靜,今日是學堂休沐,他也不上學,所以一知道就急忙走來了。

林安悶壞,路上被問時,有意不說朱謹深的真實情況,只是苦著臉,朱謹淵一看他這樣,心裡定了不少,還安慰了他兩句,結果等簾子一掀,他見到兄長時,眼珠子剎時瞪圓了。

沐元瑜雖然見不到面吧,時常隔牆說個話,對朱謹深在心境上的變化還是有些感知的,他就確確實實地與朱謹深隔離開了,這一下被衝擊得,呆在門口招呼都想不起來打。

林安鼓腮憋笑,抱著食盒從他身邊溜了進去。

直到沐元瑜站起了身行禮:「三殿下。」

朱謹淵方如夢初醒,然後就覺心中如被一潑滾油澆下。

火燒火燎的痛。

居然――病秧子居然還真有轉好的一天!

朱謹淵對自己真的不能說沒有信心,不然他也不敢在這兩年裡極力表現,跳那麼高,可他從前總被賢妃推著來拿兄長襯托自己,他那時年紀小,心理素質不夠,往往被毒舌打擊得膽寒,這分陰影藏在他心裡,令他在重見成年版朱謹深的第一眼,那陰影立時加重加深捲土重來了。

「三弟來了。」朱謹深掃他一眼,吩咐林安看座上茶。

朱謹淵於嫉痛中又生出一層戰兢――朱謹深從來沒對他這麼溫和地說過話,他進來時的表情恐怕並沒有掩飾好,他還這樣,一副寬厚包容的樣子,真真像個兄長。

可他這個弟弟,並不覺得受寵若驚。

他兄弟兩個久別說話,沐元瑜沒什麼興趣插嘴,就在一旁聽著,朱謹淵三句不離兄長的身體,朱謹深一句句不疾不徐地回著他。

兩人對答過了十句後,居然還客客氣氣的,朱謹深也沒有露出不耐煩的樣子。

但沐元瑜看出來了,風平浪靜下,其實還是熟悉的配方熟悉的味道――朱謹深根本用不著刻意諷刺他,他只要如實將自己的病癒告知出來,就夠把弟弟的心扎成個篩子了。

偏偏朱謹淵當局者迷,沒有察覺。他心下只在往外嘩嘩淌血:這個孤拐二哥兩大劣勢,一個體弱,一個性戾,如今都好了,他往後要怎麼辦?!

朱謹深還沒有往外正式亮一回相,已經壓得他有點喘不過氣來了。他從前覺得總挨朱謹深的譏刺很鬱悶,現在才發現,一旦他不如此了,才是真的可怕。

他終於懂了賢妃的用心良苦。

沐元瑜漸漸聽得無聊起來,朱謹淵來,她讓了位,坐到了旁邊的椅子上,此時摸到林安擱在桌上的食盒,偷偷掀開來,從裡面摸了兩個荔枝出來剝著吃。

她覺得自己動作很小,但朱謹深仍是很快一眼掃了過來。

沐元瑜就把剝好的一顆遞過去:「殿下,給你?」

朱謹深搖搖頭,溫和地道:「我才吃了藥。你自己吃吧。」

沐元瑜又意思意思地讓了下朱謹淵,朱謹淵伸手要接,朱謹深忽然起身,把那顆晶瑩雪白的荔枝攔回了她手裡,微責道:「你以為三弟是我,這樣不講究,不怕人家嫌棄你。」

食盒共有三層,他把最上面一層取下來,擺到了朱謹淵面前:「不要客氣,吃吧。」

朱謹淵:「……」他不嫌棄好嗎?不然他也不會想接。

然而攔都叫攔回去了,他也不好說什麼,只好捏了一顆荔枝在手裡滾著,沒什麼心情剝,倒是想起來先前聽見的話。

「二哥,你如今還在吃藥?」

朱謹深道:「一些補氣益元的藥,還要再吃一陣子。」

「原來如此。」朱謹淵勉強笑著打趣道,「我瞧二哥的臉色這樣好,說不準今年秋獵上都能大展身手了。」

他這是暗藏機鋒了,離著秋獵不過兩三個月了,朱謹深從前不參加武課,箭都沒摸過的一個病秧子,有什麼身手可大展?

「三弟取笑我了,我哪有這個本事。」朱謹深悠悠道,「不過,倒是可以去看個熱鬧。三弟,兄弟裡唯你騎射最佳,到時候,你可要好好表現。」

這還真是一點不錯,再上面一個傻子大哥,再下面一個短腿嫡弟,都不足為慮。朱謹淵待要自傲地應下,忽又覺得不對――什麼叫「看個熱鬧」?他是演雜耍的嗎?

但又不能說不對,每年的秋獵是君臣同樂的重要儀式之一,自然是極熱鬧的。

憋著氣草草說了個是,預備好的一腔炫耀是都沒有興趣說了。

腦子裡轉了一圈,另換了個話題:「二哥,你這回出來,要忙的事可多了,這兩年間,大臣們有不少都去找過皇爺,急著要替二哥選妃了――二哥自己,也該著急了吧?」

在大多臣子心中,圈禁也好,治病也罷,跟娶妻都是不衝突的,正為有病,早日娶個妻子來才更好照顧不是。所以打朱謹治的婚事終於塵埃落定後,大臣們很快又操心上了朱謹深的,只是第一把交椅沈首輔因跟皇帝達成了一點共識,在臣子和皇帝間做了一點轉圜壓制,所以這起聲音雖然一直不絕,但還不算迫切,只是斷斷續續地一直有人提起。

朱謹深定期跟沐元瑜有聯絡,舉凡外面的一些大事,沐元瑜都有留心告訴他,這樁她也打趣著說過,所以朱謹深聽見並不覺意外。

他垂下了眼,道:「急的是三弟吧?我被這身體所困,拖累得你也至今打著光棍。說起來,倒是我對不住你了。」

朱謹淵心裡不禁打了個寒顫――他還更和氣了!

他真的不習慣這樣的朱謹深。

「二、二哥說哪裡話,長幼有序,我自然該等著的。」朱謹淵定了定神,道,「我告訴給二哥聽,二哥有個準備,若有什麼心儀的姑娘,可不要錯過了。」

心裡則是陰暗:這病秧子二哥,長這麼大身邊連個像樣的女人都沒有過,還不知道行不行呢――傻子大哥都選過妃了,順理成章接下來就該輪著他,結果皇爺不知怎麼想的,卻只是往後壓。

朱謹深一日不成親,他就只好也跟著單身,他的母妃賢妃其實有點替他著急起來了,朱謹淵自己倒不覺得,他不便跟母妃討論這種男人間的事,心裡卻漸漸生出了這個猜測,並且很盼望這猜測成真,他就再跟著打幾年光棍也樂意。

祖制在那裡放著,就正經選妃選來的也不過是個小門小戶的女兒,幫不上他什麼,早一日晚一日,都無所謂,橫豎他又不缺女人。

不但女人,就是男人――

朱謹淵想著,禁不住瞥了一眼坐在那邊桌旁的沐元瑜,見她微低著頭,纖長的手指靈活地剝著荔枝,半邊臉頰圓鼓鼓的,顯見得裡面還塞了一顆,嘴唇紅潤剔透,沾著一點荔枝晶瑩的汁水。

他不知怎麼,覺得那顆荔枝一定很甜。

心下燥熱著生出了遺憾來,可惜他身分有些高了,他以皇子之尊也不敢勉強哄騙,恐怕鬧出事來收不了場,不然的話――

「我沒有心儀的姑娘,暫時也不打算選妃。」

朱謹淵一下回過神來――被凍的,朱謹深的語氣一下子低了八十度,說話的同時簡直像在往下掉冰碴子。

他心臟一邊被凍得收縮,一邊又生出了驚喜來:這麼生氣,難道是被他戳中痛處了?!朱謹深現在外面看著是好了,裡面還是虛得不行?

他忙試探著問道:「為什麼?二哥如今能出門了,這事眼瞧著就要到面前了。二哥害臊也回避不掉的。」

朱謹深冷道:「我自然有話與皇爺交代。你還有別的事嗎?若沒有,改日再敘罷,我也該收拾一下,進宮去了。」

這逐客令很明確了,朱謹淵就是十分想再打探打探,也無法再留下來,只好站起來道:「是,正該如此,是愚弟聽說二哥這裡解封了,一時激動,多說了兩句,打攪二哥的正事了。」他起身告辭離去。

人一走,朱謹深就問沐元瑜:「這兩年裡,他當真沒對你做什麼?」

劈頭得了一句,沐元瑜含糊又莫名道:「什麼做什麼?」

她嚥下了嘴裡殘餘的荔枝肉,反應過來,帶點好奇地道,「沒有。殿下,你真覺得他對我有奇怪的心思啊?我沒感覺出來。」

朱謹深無語地瞥過去一眼――他是不相信他在這方面的所謂感覺的,這傻子,連自己的這份都毫無所覺,覺不出來別人的太正常了。

沐元瑜見他這樣,她對朱謹深的智商還是有很大信任的,遂道:「我記著殿下的話呢,他有時找我出去玩,我都說有事回絕掉了。」

朱謹深立時皺了眉:「他找你去哪裡?」

「我不大記得了,什麼誰家的宴席又是什麼消暑的荷花蕩之類,反正我不會去,所以聽過就忘了。」

朱謹深的臉色才好了點:「不要理他就對了。他從小從根子上就歪了,正途不走,總琢磨些歪門邪道。」

沐元瑜懂他為何這麼說,朱謹淵要表現自己沒有什麼,卻總來找著朱謹深做個襯托,朱謹深又不傻,怎麼看不出他那點小心思,自然對他沒有好臉色。

要說朱謹淵這小心思也不算無理,可實在找錯了人,她曾說過李百草「本事大的人,脾氣可以大一點」,這話換到朱謹深身上一樣成立,他秉性再不親和,一旦出手,就是能輕易壓得朱謹淵動彈不得,算是另一種層次上的一力降十會,朱謹淵不服也不行。

正門上的鎖鏈確實已經取走了。

沐元瑜飛一般進去,兩旁準備撤走的錦衣衛沒有人攔她,有人望著她的背影還生出了點敬意來――疾風知勁草,板蕩識忠臣啊。

二殿下被封禁的日子著實算不上短了,敢不避嫌疑冒著風險一直過來的也就這一位了,臉雖長得娘們了點,這秉性可堅毅,不愧是戰王沐氏的繼承人。

正堂裡,朱謹深也才剛得知這個消息。

外面的人撤走得無聲無息,並沒個人進來給他宣讀個聖旨什麼的,還是例行去門前取菜蔬的廚房下人發現了,才飛奔回來語無倫次地稟報。

朱謹深端著藥碗,愣了一下。他一時找不到真實感。

旁邊的李百草催促了一句:「殿下,發什麼愣,這藥的冷熱對藥性可都是有影響的。」

朱謹深心裡油然地有點羨慕他,這稱得上一位醫癡了,外界的風雲變幻完全影響不到他的心緒,他滿心滿意裡專注的只有自己熱愛的這一件事。

人能這樣活一輩子,也算不枉了。

而他終究是沒辦法,生在這個位置,許多事不能隨心所欲,這道大門一開,從此那些紛繁蕪雜又要纏上身了。

當然,並不全部都惹他厭煩。

朱謹深放下藥碗時,就見到了風一般捲過來的蒼青色身影。

自然而然地,他的眼底漾出了微笑。那笑意從眼底如漣漪般擴散,到沐元瑜進門時,已飛揚至他整張臉,恍若被什麼點亮般閃耀。

「殿下!」

正門到這裡的距離不算短,沐元瑜又是從府牆那邊繞過來的,跑出了一頭汗,臉頰紅通通的,她扶著門框,一邊喘氣,一邊打量了一下朱謹深。

第一感覺是有點陌生。不過兩年多一點的工夫,朱謹深不至於形容大改,最主要的原因,是他氣質上的不同。

別人都是越圈越廢,中二少年果然與眾不同,居然圈得內斂溫和了起來――不對,現在不是少年了,朱謹深站在堂中,此時正值夏日,他穿著單衣,雖被關著不見人,襟口周身和從前一樣打理得一絲不亂,但有一個很明顯的區別,他不那麼單薄了。

他不再是個清瘦少年的模樣,舉步走過來的時候,分明蘊含了一點屬於男人的力量。

至於身高倒是沒大變化,他關起來的時候已經十八,變的是沐元瑜,她從十四長到十六歲,是抽條最厲害的一段時間,她現在看朱謹深,仍然需要抬一點下巴,但不需要把臉仰出很大的幅度了。

這可能也是她感覺陌生的原因之一。

朱謹深微笑著越走越近,沐元瑜向他伸了手,他遲疑了下,也伸出一隻手來――

兩手相握。

沐元瑜用力一拉一甩。

朱謹深目中的笑意變成愕然,他踉蹌了一下,險些被甩到門外去,所幸及時伸出隻手撐住了門框,才穩住了身形。

「殿下,你真的好多啦。」

沐元瑜表情很開心地望一眼他的胸膛,「沒有被我撂倒,可見藥沒有白吃,肉也沒有白長。」

朱謹深:「……」

他現在的姿勢等於是將沐元瑜圈在了他的手臂和門框之間。

沐元瑜的眼睛還笑彎彎的,好像隨時可能伸出手摸一把他胸口,以驗證是不是貨真價實的結實。

朱謹深用力閉了一下眼,努力克制著自己收回了手。

門口看守的錦衣衛都知道他不離不棄的可貴,他又如何不知道,假如原來他還有點放任妄念的意思的話,這兩年下來,他已決定將這念頭藏到心底最深處,永不拿出來褻瀆他。

人生得一知交,可遇而不可求,他願將這分交情一直延續下去,而不是因私慾毀掉。

他往後退去。

沐元瑜也鬆了口氣。

咳,大門解禁的消息來得太突然,她是一時高興過頭才玩了這手,真把人扯過來,他修長結實的身軀籠罩下來,她瞬間感受到了這是個成年的男人,那種男女有別的感覺分外明顯。

只能發揮一把演技,假裝若無其事。但也只敢望著他襟前的部位,不敢抬頭。

李百草走過來瞪了她一眼,打破了這略微妙的氣氛:「世子,妳可手下留點情,老頭子把人治到今天不容易。」

沐元瑜恢復了心神,笑道:「我有數,不會真摔著殿下的。我在外面時問殿下,殿下總是都說好,我沒有底麼,所以才想試一試。」又躬身向他一揖:「這兩年多勞老先生了,您真是聖手。」

李百草捋了捋整齊的花白鬍子:「也還好,我從前倒是沒機會這樣專心地治胎裡弱的病症,如今也得了些心得,不算白耽誤我的工夫――妳看什麼?」

沐元瑜疑惑地盯著他的鬍子:「老先生,這鬍子不是你自己打理的罷?」

她當初跟李百草從雲南一路到京,相處過好一段時日,也不是沒有撥護衛照顧他,可從來沒見他的鬍子整齊成這樣,好似精心修剪梳理過的一般。

這實在不像是李百草本人的風格,以至於她一見之下很覺違和。

「妳這位殿下的傑作。」李百草聞言,悻悻地道,「從來沒見病家管到大夫頭上的,真是。」

「哈!」沐元瑜忍俊不禁一下笑了出來,她轉目看朱謹深,這潔癖,連大夫的裝扮都管!

她那種熟悉感頓時回來了不少,適才的尷尬也飛了,低頭看看自己,笑向朱謹深道:「殿下,我沒有什麼有礙尊目的地方吧?」

朱謹深笑了笑:「沒有。」心裡嘆息著吐了實話:有,全身都是。

兩年的時光除了讓沐元瑜長高了不少之外,別的也沒什麼大變化,只是因為一直在往上長,她顯得更瘦了一些,五官的清秀更為明顯,眼睛燦然有神,同他想像的幾乎沒有差別――他希望他長得更像男人一些,但隔著牆在心裡模擬的時候,卻又總是還將他按照記憶中延伸了。

於是當現在發現想像成真,他這樣言笑晏晏的時候,向李百草姿態優美一彎腰的時候,以及――剛才將他拉近,他幾乎將他壓倒的時候。

每一刻,都像他的魔咒,將他纏繞,在他心底留下微甜微澀微疼的刻痕。

罷了,就這樣也很好。他放棄掙扎,就在坑裡,如此只需控制自己不要將他拉下來就是。

「進來坐罷,一頭一臉的汗,還只是胡鬧。」朱謹深轉身邊往裡走,邊吩咐林安,「叫個人去打盆水來。」

林安響亮地應了一聲,笑呵呵地道:「世子一來,整個都熱鬧起來了。」

他要往外走,沐元瑜想起來叫住他,「我還帶了荔枝,在車上沒來得及取來,你順便去跟我的護衛拿一下。」

林安應著走了,沐元瑜則跟著朱謹深進到裡間,打量了一下,諸般陳設幾乎跟兩年前沒有差別,她在炕邊坐下,摸了一把坐褥:「顏色都舊了,該換新的了。」

皇帝也是夠狠的,說關人真的關得一隻蚊子都飛不進來,只在衣食上沒有苛刻兒子,別的就都不管了。

抬頭問朱謹深:「對了,殿下,你該進宮一趟吧?」她一想,眉眼就飛揚起來,「這一出去,可該嚇到一片人了。」

朱謹深卻沒什麼將要打臉誰的痛快神情,只是簡單應道:「嗯。」

沐元瑜望他一眼,覺得他的氣度好像是真的平和下來了,這一點隔牆的時候還不明顯,她只覺得他在那樣的境況下,沒有出口過什麼抱怨之語,算是學會了很大的忍耐,而如今真見了面,這種沉靜具象化了在她面前,這感覺就很明確了。

這倒也不奇怪,他原來的尖銳很大一部分是因多病的緣故,而如今他的好轉是肉眼可見的事,身體好了,吃飯睡覺都香了,自然看什麼都順眼許多了。

就是她不由自主變得有點縮手縮腳的。

她原來跟朱謹深沒有顧忌,想扯他袖子就扯他袖子,想給他焐手就給他焐手,是就沒把他當個凡俗的少年看,他現在那種高潔磊落的氣度仍在,但確實地是個男子氣息明確的青年了。

她有點找不準新形勢下的定位。

好在不多一會,奉命去打水的內侍來了,沐元瑜就著水擦了把臉,而等她擦過,林安也回來了,還帶了個客人。

朱謹淵。

他同住十王府,離著二皇子府最近,很快知道了這裡的動靜,今日是學堂休沐,他也不上學,所以一知道就急忙走來了。

林安悶壞,路上被問時,有意不說朱謹深的真實情況,只是苦著臉,朱謹淵一看他這樣,心裡定了不少,還安慰了他兩句,結果等簾子一掀,他見到兄長時,眼珠子剎時瞪圓了。

沐元瑜雖然見不到面吧,時常隔牆說個話,對朱謹深在心境上的變化還是有些感知的,他就確確實實地與朱謹深隔離開了,這一下被衝擊得,呆在門口招呼都想不起來打。

林安鼓腮憋笑,抱著食盒從他身邊溜了進去。

直到沐元瑜站起了身行禮:「三殿下。」

朱謹淵方如夢初醒,然後就覺心中如被一潑滾油澆下。

火燒火燎的痛。

居然――病秧子居然還真有轉好的一天!

朱謹淵對自己真的不能說沒有信心,不然他也不敢在這兩年裡極力表現,跳那麼高,可他從前總被賢妃推著來拿兄長襯托自己,他那時年紀小,心理素質不夠,往往被毒舌打擊得膽寒,這分陰影藏在他心裡,令他在重見成年版朱謹深的第一眼,那陰影立時加重加深捲土重來了。

「三弟來了。」朱謹深掃他一眼,吩咐林安看座上茶。

朱謹淵於嫉痛中又生出一層戰兢――朱謹深從來沒對他這麼溫和地說過話,他進來時的表情恐怕並沒有掩飾好,他還這樣,一副寬厚包容的樣子,真真像個兄長。

可他這個弟弟,並不覺得受寵若驚。

他兄弟兩個久別說話,沐元瑜沒什麼興趣插嘴,就在一旁聽著,朱謹淵三句不離兄長的身體,朱謹深一句句不疾不徐地回著他。

兩人對答過了十句後,居然還客客氣氣的,朱謹深也沒有露出不耐煩的樣子。

但沐元瑜看出來了,風平浪靜下,其實還是熟悉的配方熟悉的味道――朱謹深根本用不著刻意諷刺他,他只要如實將自己的病癒告知出來,就夠把弟弟的心扎成個篩子了。

偏偏朱謹淵當局者迷,沒有察覺。他心下只在往外嘩嘩淌血:這個孤拐二哥兩大劣勢,一個體弱,一個性戾,如今都好了,他往後要怎麼辦?!

朱謹深還沒有往外正式亮一回相,已經壓得他有點喘不過氣來了。他從前覺得總挨朱謹深的譏刺很鬱悶,現在才發現,一旦他不如此了,才是真的可怕。

他終於懂了賢妃的用心良苦。

沐元瑜漸漸聽得無聊起來,朱謹淵來,她讓了位,坐到了旁邊的椅子上,此時摸到林安擱在桌上的食盒,偷偷掀開來,從裡面摸了兩個荔枝出來剝著吃。

她覺得自己動作很小,但朱謹深仍是很快一眼掃了過來。

沐元瑜就把剝好的一顆遞過去:「殿下,給你?」

朱謹深搖搖頭,溫和地道:「我才吃了藥。你自己吃吧。」

沐元瑜又意思意思地讓了下朱謹淵,朱謹淵伸手要接,朱謹深忽然起身,把那顆晶瑩雪白的荔枝攔回了她手裡,微責道:「你以為三弟是我,這樣不講究,不怕人家嫌棄你。」

食盒共有三層,他把最上面一層取下來,擺到了朱謹淵面前:「不要客氣,吃吧。」

朱謹淵:「……」他不嫌棄好嗎?不然他也不會想接。

然而攔都叫攔回去了,他也不好說什麼,只好捏了一顆荔枝在手裡滾著,沒什麼心情剝,倒是想起來先前聽見的話。

「二哥,你如今還在吃藥?」

朱謹深道:「一些補氣益元的藥,還要再吃一陣子。」

「原來如此。」朱謹淵勉強笑著打趣道,「我瞧二哥的臉色這樣好,說不準今年秋獵上都能大展身手了。」

他這是暗藏機鋒了,離著秋獵不過兩三個月了,朱謹深從前不參加武課,箭都沒摸過的一個病秧子,有什麼身手可大展?

「三弟取笑我了,我哪有這個本事。」朱謹深悠悠道,「不過,倒是可以去看個熱鬧。三弟,兄弟裡唯你騎射最佳,到時候,你可要好好表現。」

這還真是一點不錯,再上面一個傻子大哥,再下面一個短腿嫡弟,都不足為慮。朱謹淵待要自傲地應下,忽又覺得不對――什麼叫「看個熱鬧」?他是演雜耍的嗎?

但又不能說不對,每年的秋獵是君臣同樂的重要儀式之一,自然是極熱鬧的。

憋著氣草草說了個是,預備好的一腔炫耀是都沒有興趣說了。

腦子裡轉了一圈,另換了個話題:「二哥,你這回出來,要忙的事可多了,這兩年間,大臣們有不少都去找過皇爺,急著要替二哥選妃了――二哥自己,也該著急了吧?」

在大多臣子心中,圈禁也好,治病也罷,跟娶妻都是不衝突的,正為有病,早日娶個妻子來才更好照顧不是。所以打朱謹治的婚事終於塵埃落定後,大臣們很快又操心上了朱謹深的,只是第一把交椅沈首輔因跟皇帝達成了一點共識,在臣子和皇帝間做了一點轉圜壓制,所以這起聲音雖然一直不絕,但還不算迫切,只是斷斷續續地一直有人提起。

朱謹深定期跟沐元瑜有聯絡,舉凡外面的一些大事,沐元瑜都有留心告訴他,這樁她也打趣著說過,所以朱謹深聽見並不覺意外。

他垂下了眼,道:「急的是三弟吧?我被這身體所困,拖累得你也至今打著光棍。說起來,倒是我對不住你了。」

朱謹淵心裡不禁打了個寒顫――他還更和氣了!

他真的不習慣這樣的朱謹深。

「二、二哥說哪裡話,長幼有序,我自然該等著的。」朱謹淵定了定神,道,「我告訴給二哥聽,二哥有個準備,若有什麼心儀的姑娘,可不要錯過了。」

心裡則是陰暗:這病秧子二哥,長這麼大身邊連個像樣的女人都沒有過,還不知道行不行呢――傻子大哥都選過妃了,順理成章接下來就該輪著他,結果皇爺不知怎麼想的,卻只是往後壓。

朱謹深一日不成親,他就只好也跟著單身,他的母妃賢妃其實有點替他著急起來了,朱謹淵自己倒不覺得,他不便跟母妃討論這種男人間的事,心裡卻漸漸生出了這個猜測,並且很盼望這猜測成真,他就再跟著打幾年光棍也樂意。

祖制在那裡放著,就正經選妃選來的也不過是個小門小戶的女兒,幫不上他什麼,早一日晚一日,都無所謂,橫豎他又不缺女人。

不但女人,就是男人――

朱謹淵想著,禁不住瞥了一眼坐在那邊桌旁的沐元瑜,見她微低著頭,纖長的手指靈活地剝著荔枝,半邊臉頰圓鼓鼓的,顯見得裡面還塞了一顆,嘴唇紅潤剔透,沾著一點荔枝晶瑩的汁水。

他不知怎麼,覺得那顆荔枝一定很甜。

心下燥熱著生出了遺憾來,可惜他身分有些高了,他以皇子之尊也不敢勉強哄騙,恐怕鬧出事來收不了場,不然的話――

「我沒有心儀的姑娘,暫時也不打算選妃。」

朱謹淵一下回過神來――被凍的,朱謹深的語氣一下子低了八十度,說話的同時簡直像在往下掉冰碴子。

他心臟一邊被凍得收縮,一邊又生出了驚喜來:這麼生氣,難道是被他戳中痛處了?!朱謹深現在外面看著是好了,裡面還是虛得不行?

他忙試探著問道:「為什麼?二哥如今能出門了,這事眼瞧著就要到面前了。二哥害臊也回避不掉的。」

朱謹深冷道:「我自然有話與皇爺交代。你還有別的事嗎?若沒有,改日再敘罷,我也該收拾一下,進宮去了。」

這逐客令很明確了,朱謹淵就是十分想再打探打探,也無法再留下來,只好站起來道:「是,正該如此,是愚弟聽說二哥這裡解封了,一時激動,多說了兩句,打攪二哥的正事了。」他起身告辭離去。

人一走,朱謹深就問沐元瑜:「這兩年裡,他當真沒對你做什麼?」

劈頭得了一句,沐元瑜含糊又莫名道:「什麼做什麼?」

她嚥下了嘴裡殘餘的荔枝肉,反應過來,帶點好奇地道,「沒有。殿下,你真覺得他對我有奇怪的心思啊?我沒感覺出來。」

朱謹深無語地瞥過去一眼――他是不相信他在這方面的所謂感覺的,這傻子,連自己的這份都毫無所覺,覺不出來別人的太正常了。

沐元瑜見他這樣,她對朱謹深的智商還是有很大信任的,遂道:「我記著殿下的話呢,他有時找我出去玩,我都說有事回絕掉了。」

朱謹深立時皺了眉:「他找你去哪裡?」

「我不大記得了,什麼誰家的宴席又是什麼消暑的荷花蕩之類,反正我不會去,所以聽過就忘了。」

朱謹深的臉色才好了點:「不要理他就對了。他從小從根子上就歪了,正途不走,總琢磨些歪門邪道。」

沐元瑜懂他為何這麼說,朱謹淵要表現自己沒有什麼,卻總來找著朱謹深做個襯托,朱謹深又不傻,怎麼看不出他那點小心思,自然對他沒有好臉色。

要說朱謹淵這小心思也不算無理,可實在找錯了人,她曾說過李百草「本事大的人,脾氣可以大一點」,這話換到朱謹深身上一樣成立,他秉性再不親和,一旦出手,就是能輕易壓得朱謹淵動彈不得,算是另一種層次上的一力降十會,朱謹淵不服也不行。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。