在森林和原野

商品資訊

定價

:NT$ 540 元優惠價

:90 折 486 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:14 點

商品簡介

作者簡介

目次

相關商品

商品簡介

本書特色

★ 直搗種族、政治、意識形態等敏感議題

★ 掀開一九四○年代,這段始終被遮掩的南洋歷史黑幕序

【後記】

歷史小說有兩種表現手法:一是以歷史事件和人物為對象,在史實框架內進行創作,為展開故事貫串情節,適當的虛構、想像、刻劃等藝術加工是必要的。中國作家二月河的《康熙大帝》、唐浩明的《曾國藩》,凌力的《少年天子》、《夢斷關河》,邱恒聰、吳振錄合著的《山帥》以及義大利作家喬萬尼奧里的《斯巴達克斯》等名著都屬於這一類。創作這類小說,作者必須洞悉史實,熟悉歷史人物,所以其難度很高;二是取材於某個歷史事件,從而進行藝術加工,故事情節純熟虛構,人物有真有假,真的未必全真,假的未必全假。中國作家羅廣斌和楊益言合著的《紅巖》、高建群的《最後一個匈奴》、都梁的《亮劍》,英國作家狄更斯的《雙城記》等就屬於這類作品。故事情節、刻劃人物擁有「天馬行空」式的發揮空間,寫起來比前者簡易得多。

《在森林和原野》寫的是上個世紀四五十年代的事。內容以馬來亞共產黨帶領民眾反抗日本侵略、反英殖民統治的英勇事跡為主線。時代背景是真實的,發生地點和時間跨度是確切的,人物和故事則真假參半。馬共柔佛州州委投敵叛變、馬共總書記萊特和日本特高科暗中勾結、新村政策和村民吃大鍋飯、九‧一黑風洞慘案等都是真有其人確有其事;政治犯越獄、游擊隊伏擊敵人運薪車、以AK步槍射擊直升機等章節卻是三分真實七分想像和虛構。這部長篇該屬於上述的第二類。

英國人統治馬來亞包括新加坡一百五十年。一九四一年太平洋戰爭爆發,日軍在馬來半島東北部登陸,長驅南下抵達新加坡。號稱「東方雄獅」的英軍竟然不戰而降,反而是馬共臨時組織的抗日軍英勇殺敵頑抗到底。日本血腥統治新馬三年八個月,數十萬平民百姓被殺害。一九四五年日本投降,英軍以勝利者姿態回來繼續統治馬來亞。一九四八年馬共重返森林和英軍對抗。馬共抗日抗英歷時三十多年,在馬來西亞和新加坡歷史上占有重要位置。由於涉及種族、時政、意識形態等敏感問題,這段歷史始終處於被遮掩狀態。

我寫《在森林和原野》是「鋌而走險」的。

我在馬來西亞柔佛州出世,在森林邊沿長大。我熟悉森林,熟悉當年在那裡活動的馬共武裝分子。從我從事文學創作開始,我就把森林和馬共視為一座具有深厚內涵的文學礦山。

上個世紀八○年代末,我退出商場回到書的世界。我著手整理積存已久的馬共材料,同時回返故鄉邊佳蘭走訪好些當年馬共出沒的村子,隨後到廣州造訪當年被驅出境的馬共人員。一年多的奔波探索,我對馬共組織、地下活動、游擊生活等情況有更深一層的認識。

一九八九年馬共放下武器回歸社會。這場革命鬥爭走入歷史。不過,平民百姓依舊避諱馬共,專家學者一如既往隻字不提,文藝工作者更是談馬共而色變。氛圍依舊沉鬱緊張,我同樣有所顧慮。思前想後,衡量再三,十分無奈,只好放棄。這個決定是非常痛苦的。

然而,沒多久我就改變想法。二○○二年六月間,我攜妻到馬來西亞檳城和泰國南部城市合艾度假。在合艾期間,順便到鄰近也拉府的邦朗和平村游覽。馬共下山後聚居於泰國南部好幾個村子,邦朗和平村是其中之一。當時我是抱著「到此一遊」的好奇心,然而,抵達後卻如進入寶山流連忘返。原來,上個世紀五六十年代新加坡知名作家、《小茅屋》的作者賀巾就住在那裡。在他的指引下我造訪了好些戰士,他們熱情好客,真誠相待。他們有問必答,把當年的森林生活、紮營和戰鬥情況一五一十地告訴我,同時把「肅反」期間蒙受的冤屈毫不保留和盤托出。賀巾告訴我勿洞縣還有兩個村,一是馬共主力第十二支隊落腳處,叫第十二和平村,另一個是當年因不滿中央實行「肅反運動」而分裂出去的二區分隊聚居地,叫友誼村。那兩個村規模更大,人更多,機關領導多半住在那裡,去走一趟肯定有收獲。

我在邦朗和平村待了三天,然後轉去勿洞縣。

勿洞縣和馬來西亞只有一山之隔。市區勿洞鎮乃泰南旅客聚散地,很熱鬧。第十二和平村離勿洞市區十多公里,山路曲曲彎彎,乘車得一個半鐘頭。我在那裡待了三天,在村向導老張的引導下訪問了十幾戶人家。他們胸無城府,開誠相見,告訴我許多鮮為外人所知的事,如物色營地、遷營,埋藏糧食,造雷埋雷和佈雷,地道戰和麻雀戰的打法,做竹排過河,用AK步槍射擊直升機等等。我頓開茅塞,受益匪淺。

我在友誼村待兩天。二把手老蔡是我的同鄉──客家人。我們一見如故,講客家話倍感親切。他知無不言,言無不盡,從他那裡我得到許多關於「肅反」和他們「離隊」的第一手資料。

和平村和友誼村之旅令我精神抖擻,勇氣倍增。樸實的民風和村民崇高的氣質令我感動。身在村裡,我感受到「社會主義」的和諧氛圍,即使在社會主義的中國也是沒法感受到的。

和平村和友誼村底蘊深厚,富傳奇色彩也充滿藝術靈感,畫家、音樂家、詩人來到那裡肯定滿載而歸。

「森林和馬共」這個已放棄的題材在我腦裡衝撞不已。

心癢難抓,躍躍欲試,回到新加坡後我撇開瑣事,心無二用,在電腦前奮指(筆)疾書,在小說世界中馳騁漫游。

二○○八年初文稿殺青,掐指一算,足足寫了五年。取書名對我來說是項苦差,作品完成後,我往往要花好長時間想書名。這部新作也不例外,琢磨了好久沒一個合意的。一天,半夜醒來,輾轉難眠,起身亮燈拿過床頭書,剛翻開,「在森林和原野」這幾個字蹦地跳進腦際。唷,好名字!我興奮到天亮。

《在森林和原野》原是一首芬蘭(一說是丹麥)民歌,歌詞大意是在森林和原野多麼逍遙,那開花結果的樹多麼美麗,鳥兒在舞蹈歌唱,朋友啊你為甚麼苦惱和悲傷……。曲調活潑,旋律輕快,唱來瑯瑯上口。然而,當年的英殖民政府患上嚴重的「馬共綜合癥」,聽到森林就惶恐不安,立刻設立法令,宣佈這首歌為禁歌,唱者或擁有詞曲者將被控上法庭。弔詭的是,禁令一出,這首歌竟然被左翼工人、學生當成反殖民主義的革命歌曲。他們聚會時唱,罷工時唱,罷課時唱,示威遊行時也在唱。歌聲穿雲裂石,此起彼伏,氣得政治部警官和特務吹鬍子瞪眼的。以這首民歌作書名別有意義。

馬共走進歷史已近三十年,這個題材始終沒人敢碰,我卻濃墨重彩直描不諱。兩個月後書出版了,朋友讀後捏把冷汗,說我單刀直入闖敏感禁區,一旦追究麻煩可大。劍鳴匣中,已經豁出去,我等著。兩年悄然過去,書已賣得七七八八,然而風平浪靜,沒人找上門,我出入平安。

二○一○年,英譯本《Deep in The Jungle》出版。《海峽時報》(英文報章)作大篇幅介紹。三個月後我接到納丹總統的來信。他說讀了《Deep in The Jungle》後感觸頗深,邀我於某月某日到總統府和他共進午茶。我受寵若驚,依時赴約。他說上個世紀五六十年代因工作關系每個月都到我的故鄉邊佳蘭公幹。他說他對那裡的馬共情況知道的比我還多。這話不假,因為那個時候我還是個不知天高地厚的孩子。他說我這部作品題材新穎,人物生動,故事感人,是新加坡不可多得的長篇佳作。他贊賞我鍥而不捨、孜孜不倦的寫作精神。他鼓勵我繼續努力,多寫幾部反映歷史、反映時代的長篇巨著,為新加坡文學藝術創造奇跡。之後我們還談到文學創作和翻譯等問題。茶敘歷時四十五分鐘。

我提這件事是要印證我之前的諸多顧慮都是杯弓蛇影,妄加猜疑,「天下本無事,庸人自擾之」,回頭一想不禁啞然失笑。

新加坡歷史區區兩百年。豬崽賣身,披荊斬棘,開荒辟地,日本血腥統治,滅絕人性,英國人長期欺壓剝削,吸盡民脂民膏。馬共抗日抗英餐風露宿三十多年,這部歷史深沉厚重,每一頁都血跡斑斑。

我寫《在森林和原野》是對歷史題材的大膽嘗試。它的出版和再版希望能拋磚引玉,喚起更多作者投入這座文學寶山進行挖掘,寫出反映時代、反映歷史的長篇佳作,為新加坡文壇沙漠帶來生機,增添活力。

最後我要感謝臺灣秀威資訊科技股份有限公司出版此書,讓我的作品有機會和臺灣讀者見面。參與編校此書的編輯同仁勞苦功高,我向他們致以崇高敬意。

流軍

二○一九年農歷正月初六吉日書籍簡介

反抗日本侵略、抵禦英國殖民,行文中充盈著馬來西亞柔佛州蒸騰凝膩的熱帶沼澤氣味!

磅礡史詩的戰爭場景,膠林深處,浴血奮戰的馬共游擊隊員已無路可退!

一九四一年十二月日本偷襲珍珠港,同時揮軍侵略東南亞,隔年二月新加坡淪陷。日軍進攻新加坡受到星華義勇軍的頑強抵抗。日軍司令山下奉文惱羞成怒,進行大檢證捉拿抗日分子。

土地被蹂躪,同胞被殺戮,多少人家破人亡,國仇家仇不共戴天。原先擔任中學老師的青年沈瑞揚捶心泣血,悲憤填膺。擺在他前頭的只有一條路:儘快聯繫共產黨組織,投入抗日隊伍。

一九四五年日本投降,英軍以勝利者姿態回來繼續統治馬來亞。勝利沒給人們帶來柴米油鹽,村民們的生活依舊緊迫、嚴峻。「上回在慶祝抗戰勝利的群眾大會上那幾個抗日軍頭頭不是說要爭取馬來亞獨立、要把英國人趕出去的麼?英國人一回來怎麼就搖尾乞憐了呢?」百姓不解,一九四八年馬共被迫重返森林和英軍對抗⋯⋯

叛變、投誠、爾虞我詐,一場滅絕人性的大屠殺開始了。

為爭取民族解放、獨立自主,馬共游擊隊孤注一擲迎接漫天烽火!

★ 直搗種族、政治、意識形態等敏感議題

★ 掀開一九四○年代,這段始終被遮掩的南洋歷史黑幕序

【後記】

歷史小說有兩種表現手法:一是以歷史事件和人物為對象,在史實框架內進行創作,為展開故事貫串情節,適當的虛構、想像、刻劃等藝術加工是必要的。中國作家二月河的《康熙大帝》、唐浩明的《曾國藩》,凌力的《少年天子》、《夢斷關河》,邱恒聰、吳振錄合著的《山帥》以及義大利作家喬萬尼奧里的《斯巴達克斯》等名著都屬於這一類。創作這類小說,作者必須洞悉史實,熟悉歷史人物,所以其難度很高;二是取材於某個歷史事件,從而進行藝術加工,故事情節純熟虛構,人物有真有假,真的未必全真,假的未必全假。中國作家羅廣斌和楊益言合著的《紅巖》、高建群的《最後一個匈奴》、都梁的《亮劍》,英國作家狄更斯的《雙城記》等就屬於這類作品。故事情節、刻劃人物擁有「天馬行空」式的發揮空間,寫起來比前者簡易得多。

《在森林和原野》寫的是上個世紀四五十年代的事。內容以馬來亞共產黨帶領民眾反抗日本侵略、反英殖民統治的英勇事跡為主線。時代背景是真實的,發生地點和時間跨度是確切的,人物和故事則真假參半。馬共柔佛州州委投敵叛變、馬共總書記萊特和日本特高科暗中勾結、新村政策和村民吃大鍋飯、九‧一黑風洞慘案等都是真有其人確有其事;政治犯越獄、游擊隊伏擊敵人運薪車、以AK步槍射擊直升機等章節卻是三分真實七分想像和虛構。這部長篇該屬於上述的第二類。

英國人統治馬來亞包括新加坡一百五十年。一九四一年太平洋戰爭爆發,日軍在馬來半島東北部登陸,長驅南下抵達新加坡。號稱「東方雄獅」的英軍竟然不戰而降,反而是馬共臨時組織的抗日軍英勇殺敵頑抗到底。日本血腥統治新馬三年八個月,數十萬平民百姓被殺害。一九四五年日本投降,英軍以勝利者姿態回來繼續統治馬來亞。一九四八年馬共重返森林和英軍對抗。馬共抗日抗英歷時三十多年,在馬來西亞和新加坡歷史上占有重要位置。由於涉及種族、時政、意識形態等敏感問題,這段歷史始終處於被遮掩狀態。

我寫《在森林和原野》是「鋌而走險」的。

我在馬來西亞柔佛州出世,在森林邊沿長大。我熟悉森林,熟悉當年在那裡活動的馬共武裝分子。從我從事文學創作開始,我就把森林和馬共視為一座具有深厚內涵的文學礦山。

上個世紀八○年代末,我退出商場回到書的世界。我著手整理積存已久的馬共材料,同時回返故鄉邊佳蘭走訪好些當年馬共出沒的村子,隨後到廣州造訪當年被驅出境的馬共人員。一年多的奔波探索,我對馬共組織、地下活動、游擊生活等情況有更深一層的認識。

一九八九年馬共放下武器回歸社會。這場革命鬥爭走入歷史。不過,平民百姓依舊避諱馬共,專家學者一如既往隻字不提,文藝工作者更是談馬共而色變。氛圍依舊沉鬱緊張,我同樣有所顧慮。思前想後,衡量再三,十分無奈,只好放棄。這個決定是非常痛苦的。

然而,沒多久我就改變想法。二○○二年六月間,我攜妻到馬來西亞檳城和泰國南部城市合艾度假。在合艾期間,順便到鄰近也拉府的邦朗和平村游覽。馬共下山後聚居於泰國南部好幾個村子,邦朗和平村是其中之一。當時我是抱著「到此一遊」的好奇心,然而,抵達後卻如進入寶山流連忘返。原來,上個世紀五六十年代新加坡知名作家、《小茅屋》的作者賀巾就住在那裡。在他的指引下我造訪了好些戰士,他們熱情好客,真誠相待。他們有問必答,把當年的森林生活、紮營和戰鬥情況一五一十地告訴我,同時把「肅反」期間蒙受的冤屈毫不保留和盤托出。賀巾告訴我勿洞縣還有兩個村,一是馬共主力第十二支隊落腳處,叫第十二和平村,另一個是當年因不滿中央實行「肅反運動」而分裂出去的二區分隊聚居地,叫友誼村。那兩個村規模更大,人更多,機關領導多半住在那裡,去走一趟肯定有收獲。

我在邦朗和平村待了三天,然後轉去勿洞縣。

勿洞縣和馬來西亞只有一山之隔。市區勿洞鎮乃泰南旅客聚散地,很熱鬧。第十二和平村離勿洞市區十多公里,山路曲曲彎彎,乘車得一個半鐘頭。我在那裡待了三天,在村向導老張的引導下訪問了十幾戶人家。他們胸無城府,開誠相見,告訴我許多鮮為外人所知的事,如物色營地、遷營,埋藏糧食,造雷埋雷和佈雷,地道戰和麻雀戰的打法,做竹排過河,用AK步槍射擊直升機等等。我頓開茅塞,受益匪淺。

我在友誼村待兩天。二把手老蔡是我的同鄉──客家人。我們一見如故,講客家話倍感親切。他知無不言,言無不盡,從他那裡我得到許多關於「肅反」和他們「離隊」的第一手資料。

和平村和友誼村之旅令我精神抖擻,勇氣倍增。樸實的民風和村民崇高的氣質令我感動。身在村裡,我感受到「社會主義」的和諧氛圍,即使在社會主義的中國也是沒法感受到的。

和平村和友誼村底蘊深厚,富傳奇色彩也充滿藝術靈感,畫家、音樂家、詩人來到那裡肯定滿載而歸。

「森林和馬共」這個已放棄的題材在我腦裡衝撞不已。

心癢難抓,躍躍欲試,回到新加坡後我撇開瑣事,心無二用,在電腦前奮指(筆)疾書,在小說世界中馳騁漫游。

二○○八年初文稿殺青,掐指一算,足足寫了五年。取書名對我來說是項苦差,作品完成後,我往往要花好長時間想書名。這部新作也不例外,琢磨了好久沒一個合意的。一天,半夜醒來,輾轉難眠,起身亮燈拿過床頭書,剛翻開,「在森林和原野」這幾個字蹦地跳進腦際。唷,好名字!我興奮到天亮。

《在森林和原野》原是一首芬蘭(一說是丹麥)民歌,歌詞大意是在森林和原野多麼逍遙,那開花結果的樹多麼美麗,鳥兒在舞蹈歌唱,朋友啊你為甚麼苦惱和悲傷……。曲調活潑,旋律輕快,唱來瑯瑯上口。然而,當年的英殖民政府患上嚴重的「馬共綜合癥」,聽到森林就惶恐不安,立刻設立法令,宣佈這首歌為禁歌,唱者或擁有詞曲者將被控上法庭。弔詭的是,禁令一出,這首歌竟然被左翼工人、學生當成反殖民主義的革命歌曲。他們聚會時唱,罷工時唱,罷課時唱,示威遊行時也在唱。歌聲穿雲裂石,此起彼伏,氣得政治部警官和特務吹鬍子瞪眼的。以這首民歌作書名別有意義。

馬共走進歷史已近三十年,這個題材始終沒人敢碰,我卻濃墨重彩直描不諱。兩個月後書出版了,朋友讀後捏把冷汗,說我單刀直入闖敏感禁區,一旦追究麻煩可大。劍鳴匣中,已經豁出去,我等著。兩年悄然過去,書已賣得七七八八,然而風平浪靜,沒人找上門,我出入平安。

二○一○年,英譯本《Deep in The Jungle》出版。《海峽時報》(英文報章)作大篇幅介紹。三個月後我接到納丹總統的來信。他說讀了《Deep in The Jungle》後感觸頗深,邀我於某月某日到總統府和他共進午茶。我受寵若驚,依時赴約。他說上個世紀五六十年代因工作關系每個月都到我的故鄉邊佳蘭公幹。他說他對那裡的馬共情況知道的比我還多。這話不假,因為那個時候我還是個不知天高地厚的孩子。他說我這部作品題材新穎,人物生動,故事感人,是新加坡不可多得的長篇佳作。他贊賞我鍥而不捨、孜孜不倦的寫作精神。他鼓勵我繼續努力,多寫幾部反映歷史、反映時代的長篇巨著,為新加坡文學藝術創造奇跡。之後我們還談到文學創作和翻譯等問題。茶敘歷時四十五分鐘。

我提這件事是要印證我之前的諸多顧慮都是杯弓蛇影,妄加猜疑,「天下本無事,庸人自擾之」,回頭一想不禁啞然失笑。

新加坡歷史區區兩百年。豬崽賣身,披荊斬棘,開荒辟地,日本血腥統治,滅絕人性,英國人長期欺壓剝削,吸盡民脂民膏。馬共抗日抗英餐風露宿三十多年,這部歷史深沉厚重,每一頁都血跡斑斑。

我寫《在森林和原野》是對歷史題材的大膽嘗試。它的出版和再版希望能拋磚引玉,喚起更多作者投入這座文學寶山進行挖掘,寫出反映時代、反映歷史的長篇佳作,為新加坡文壇沙漠帶來生機,增添活力。

最後我要感謝臺灣秀威資訊科技股份有限公司出版此書,讓我的作品有機會和臺灣讀者見面。參與編校此書的編輯同仁勞苦功高,我向他們致以崇高敬意。

流軍

二○一九年農歷正月初六吉日書籍簡介

反抗日本侵略、抵禦英國殖民,行文中充盈著馬來西亞柔佛州蒸騰凝膩的熱帶沼澤氣味!

磅礡史詩的戰爭場景,膠林深處,浴血奮戰的馬共游擊隊員已無路可退!

一九四一年十二月日本偷襲珍珠港,同時揮軍侵略東南亞,隔年二月新加坡淪陷。日軍進攻新加坡受到星華義勇軍的頑強抵抗。日軍司令山下奉文惱羞成怒,進行大檢證捉拿抗日分子。

土地被蹂躪,同胞被殺戮,多少人家破人亡,國仇家仇不共戴天。原先擔任中學老師的青年沈瑞揚捶心泣血,悲憤填膺。擺在他前頭的只有一條路:儘快聯繫共產黨組織,投入抗日隊伍。

一九四五年日本投降,英軍以勝利者姿態回來繼續統治馬來亞。勝利沒給人們帶來柴米油鹽,村民們的生活依舊緊迫、嚴峻。「上回在慶祝抗戰勝利的群眾大會上那幾個抗日軍頭頭不是說要爭取馬來亞獨立、要把英國人趕出去的麼?英國人一回來怎麼就搖尾乞憐了呢?」百姓不解,一九四八年馬共被迫重返森林和英軍對抗⋯⋯

叛變、投誠、爾虞我詐,一場滅絕人性的大屠殺開始了。

為爭取民族解放、獨立自主,馬共游擊隊孤注一擲迎接漫天烽火!

作者簡介

流軍

原名賴湧濤,生於1940年,祖籍廣東豐順縣徑門村。童年在馬來西亞一個叫邊佳蘭的小漁村度過,並在那裡念完小學。1956年到新加坡念中學,後進南洋大學念中文系。1980年成為新加坡公民。曾當過割膠工人、雜貨店店員、代課老師、工廠書記、船廠經理。三十五歲開始從商,五十歲退出商場。生活經驗頗豐。中學時期開始寫作。已出版的短篇小說集有《熱愛土地的人》、《暗度陳倉》,中篇小說有《蜈蚣嶺》、《歸去來兮》和《流軍小說選集》,長篇小說有《濁流》、《赤道洪流》、《海螺》(上下冊)和《林海風濤》等。

原名賴湧濤,生於1940年,祖籍廣東豐順縣徑門村。童年在馬來西亞一個叫邊佳蘭的小漁村度過,並在那裡念完小學。1956年到新加坡念中學,後進南洋大學念中文系。1980年成為新加坡公民。曾當過割膠工人、雜貨店店員、代課老師、工廠書記、船廠經理。三十五歲開始從商,五十歲退出商場。生活經驗頗豐。中學時期開始寫作。已出版的短篇小說集有《熱愛土地的人》、《暗度陳倉》,中篇小說有《蜈蚣嶺》、《歸去來兮》和《流軍小說選集》,長篇小說有《濁流》、《赤道洪流》、《海螺》(上下冊)和《林海風濤》等。

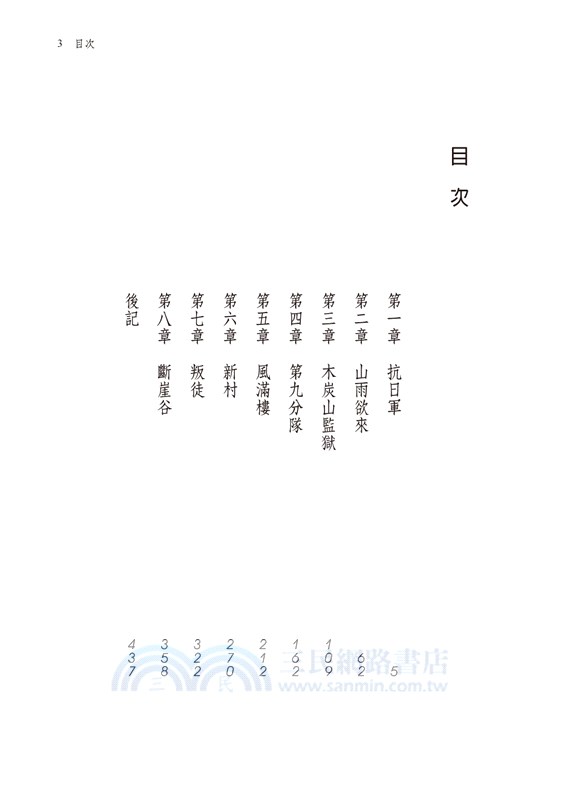

目次

第一章 抗日軍

第二章 山雨欲來

第三章 木炭山監獄

第四章 第九分隊

第五章 風滿樓

第六章 新村

第七章 叛徒

第八章 斷崖谷

後記

第二章 山雨欲來

第三章 木炭山監獄

第四章 第九分隊

第五章 風滿樓

第六章 新村

第七章 叛徒

第八章 斷崖谷

後記

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。