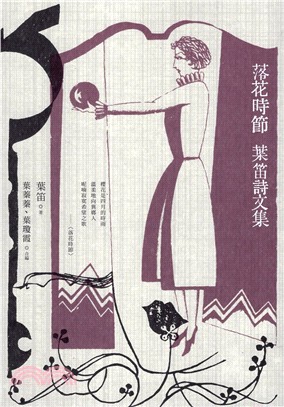

落花時節:葉笛詩文集

商品資訊

系列名:臺南作家作品集第八輯

ISBN13:9789869809023

出版社:蔚藍文化

作者:葉笛-作; 葉瓊霞; 葉蓁蓁-編

出版日:2019/12/09

裝訂/頁數:平裝/326頁

規格:21cm*14.8cm*1.9cm (高/寬/厚)

重量:441克

版次:1

商品簡介

讓生命、思想、信仰,

在一次爆炸裏,

在火和光的交迸裏,

蘇醒、開花!

──節錄自〈暴風雨――為靈魂的生長而作〉

對葉笛而言,文學從來不是一種姿態,更不是口號,他的文學完全是人格的真實反映。他畢生視威權主義或社會成規如糞土,對己身捍衛的價值則當仁不讓。即使無緣親炙本人,在他的作品中也很容易接收到一種高度的堅持與純粹。隔了半世紀回望,仍令人動容。

甚至應該說,經過幾輪政權與世代的交替、世界局勢的巨變淘洗、各種價值觀的對立轟炸,臺灣年輕世代對自我、對未來的茫然不確定,可能甚於五十年前的世代。隔著遙遠時空,重讀葉笛、詮釋葉笛,變成一種跨世代的對談。他在充滿黑暗硝煙的廢墟上, 不放棄孵育新生夢想花蕾的堅持,仍然給年輕藝術創作者帶來力量。

作者簡介

葉笛(1931-2006)

本名葉寄民。詩人、翻譯家、評論家。生於屏東,十四歲隨父遷回臺南。臺南師範學校畢業,任教國小十八年,後赴日留學,於大東文化大學修畢日本文學博士課程。歷任東京學藝大學、跡見女子大學、專修大學、聖德學園女子短期大學等校教職。

與旅日學者共創「臺灣學術研究會」。晚年回臺南定居,專事臺灣文學研究與翻譯工作。曾獲府城文學獎特殊貢獻獎、臺南師範學院傑出校友獎、創世紀詩社五十週年榮譽詩獎、巫永福評論獎。2007 年由國立臺灣文學館編輯出版《葉笛全集》(全18 冊)。

葉瓊霞

成功大學歷史語言研究所碩士,臺南市文史協會監事,現任南臺科技大學通識教育中心社會科學組講師。共同編纂《葉笛全集》(國立臺灣文學館)、《臺灣現當代作家研究資料彙編葉笛卷 》 (國立臺灣文學館)。

葉蓁蓁

政治大學中國文學研究所碩士,現任南臺科技大學通識教育中心人文藝術組講師。共同編纂《葉笛全集》 (國立臺灣文學館)、《臺灣現當代作家研究資料彙編葉笛卷 》(國立台灣文學館)。

序

【序】重音迴谷響葉笛 / 葉瓊霞、葉蓁蓁

葉笛(一九三一—二○○六),本名葉寄民,葉笛為最常用筆名,另外可考者尚有野風、牧民、白水、葉長菁等。籍貫臺南灣裡,成長於屏東,就讀戰後臺南一中,後畢業於臺南師範學校,曾任教於雲林元長國小、臺南海東國小。一九六九年以三十九歲之齡毅然辭卻國小教職,負笈日本,插班就讀日本大東文化大學日本文學科二年級,一路修至博士學程。旅居日本三十年期間,執教於東京學藝大學、跡見女子大學、專修大學、聖德學園女子短期大學等校。一九八五年,與在日臺灣學者,共創「臺灣學術研究會」,開始臺灣文學與文化、思想之研究,一九九三年返台定居於故鄉府城,專事臺灣文學研究與翻譯,曾獲第二屆府城文學獎特殊貢獻獎、《創世紀》五十週年榮譽詩獎、巫永福文學評論獎、臺南師範學院(臺南大學)學術類傑出校友獎等,二○○六年病逝臺南。

葉笛的創作文類以詩、散文為主,惟一九九三年返台之後,因臺灣文學研究之使命感催迫,投注大量心力於翻譯與評論。葉笛早年便以新詩名家,屬於戰後第一代詩人,一九四八年開始寫作,作品發表於《野風》、《綠洲》、《星座》、《半月文藝》、《笠》、《創世紀》等刊。並曾與少年好友郭楓、李天林創辦《新地》文藝月刊,擔任發行人。一九五四年他出版第一本詩集《紫色的歌》,據張默所言,此為臺籍詩人的第一本詩集。一九九○年推出第二本詩集《火和海》,另外尚有七十四首詩作,詩人於病榻上自題為《失落的時間》,不及成書。以上各輯,包括舊作補遺,以及(部分)日譯、英譯、臺譯各版,均收錄於二○○七年國立台灣文學館出版之《葉笛全集》卷一、二。葉笛的散文創作時間跨度更大,從一九五○年代到二○○三年,發表園地除了上述刊物,還有《筆匯》、《新地》、《文學台灣》、《自立晚報》等,輯為《浮世繪》一冊,由春暉出版。加上補遺與日譯版本,收錄在《葉笛全集》卷三。

對有心進入葉笛文學世界的讀者,閱讀《葉笛全集》,以及《台灣現當代作家研究資料彙編78》之專冊《葉笛》,是最全面的作法,但是只想取一瓢飲的讀者也有可能透過經典重讀,與城市的密碼和詩人的生命相遇。本書在葉笛逝世十二年後重編,想要提供一些與葉笛文學對話的新角度,也在此思考台南作為一個文學城市,曾有哪些人努力讓作家精神不死,進一步成為城市集體記憶的一部分。

目次

總序 文學森林的新株 文/李若鶯

序 重音迴谷響葉笛 文/葉瓊霞、葉蓁蓁

【詩選】

深夜草

墓誌銘

痴人夢語

暴風雨―為靈魂的生長而作

幻覺的癖性

你將往何處

醉酒的人

秋

夢的死屍

白鴿之死――哀 馬丁路德.金恩博士

玫瑰――致楊逵先生

這個世界

眼睛

夢

有思三章

石之花

禱

有贈兩首――小蓁初產有感

歷史之眼

火鳳凰

逝―悼亡母

白眼看天篇

冬之歌

落花時節

時間

火焰

仲夏之夢

有贈――給桂春

行雲流水篇

墓標

Mahatoma 甘地

向日葵――梵.高的精神風景畫

微笑

詩人

組詩一 火和海

組詩二 台灣早期現代詩人論―獻給為臺灣現代詩披荊斬棘的前輩詩人們

組詩三 癌病棟

【散文選】

海怨――悼亡兄

煙

印象

媽祖廟

都市的鱗爪

靈

洞蕭

霧

酒和煙草

美人魚

極樂世界和地獄

米糕粥

葬列

窮巷

市場漫步

星期日的公園

我不為什麼地走著

老人和小鳥

船,碼頭和螺絲釘

手

公共廁所的人

斑鳩

寂寞――憶父親

命運

電動馬

異鄉

批示症

守靈

墳塋

春天遠簡

夢

雪夜

北風

蟬

走不完的路

府城舊夢

運河新夢

雪山.潟湖.黑琵和蓮香

病中散記

書摘/試閱

府城舊夢

國家台灣文學館開館系列活動之一,有十五、六號兩天作家遊府城,就是走府城、 看古蹟。

我是府城人,但說實在的話,並不是府城人就瞭解府城,走訪過古蹟,我自己便是如此。不錯,我是府城灣裏人,但我父親輩舉家遷往屏東。我誕生於屏東,居家搬回灣裏的老家,是在美日戰爭中,屏東機場頻遭美軍轟炸,感受到威脅才疏散回故鄉的。戰爭的期間,誰有雅興訪問古蹟?台灣人能大聲開口談自己家鄉的歷史、人物、走訪古蹟,整理古蹟,也不過是解嚴以後的「尋根」熱帶動起來的,在文化沙漠的、白色恐怖的五○年代,做夢都不會有這種「作家遊府城」之舉的。為什麼?箇中道理,只要看電影〈Root〉中黑人的覺醒就不言而喻。我自覺對自己的「根」瞭解不夠,於是,決定和妻一起參加這項活動。

兩天的活動中,采門的導覽,解說人員對古蹟詳細的解說,果然,讓我大開眼界,其中撩起我舊夢的,有孔廟、法華寺和延平郡王祠。

從屏東搬回故鄉後,就讀南師附小。南師附小後邊就是法華寺,北邊不遠便是延平郡王祠。但戰爭期,常跑空襲警報,記憶中曾參拜過當時叫做「開山神社」的延平郡王祠。法華寺只從附小的運動場看過,卻未曾進去過一次。但延平郡王祠前、開山路的金龜樹卻一直鮮明地烙印在我心上,那細密的綠葉,那有著許多像隆起的粗大金龜似的樹幹,曾經引起我的好奇,那樹幹有一種粗壯、遒勁的美,卻從未見過金龜在樹上……。

我和孔廟、法華寺接近期間,就是上南一中初中和南師的時候。就讀南一中時,我家就在小西門附近,有時候,放學回家,路過孔廟,就走進去,在大榕樹下坐著看書,四周靜寂,微風如撫動的溫柔的手,沒人打擾,在那裏看書,時間過得真幽靜。那裏曾是我獨自看書沉思的好地方。在那裏,不知為什麼,總是能夠靜下心來,一切煩雜的不 再來煩人。大概一個星期總有兩三天,我在那大榕樹下看書或發呆,我喜歡聽樹上鳴的鳥,榕樹的沉默,周遭沒有市塵吵雜的氣氛……。現在孔廟面南有運動場,總是有人在 那裏或跑、或跳、或散步,人的活動多了,孔廟從前肅穆、幽靜的感覺,似乎被沖淡了許多。不過,大成殿、文昌閣,這些地方還是靜寂宜人的。

在南師的時候,法華寺後面跟南師相鄰的地方,只有虛有其名的竹籬笆。我常從圖書館借了書,中午休息時間較長,就鑽過籬笆,坐在後院樹下的石板上看書。當時法華寺後院有幾處竹叢,也有幾棵頗為高大的蓮霧樹,也種著木瓜。現在那一堵竹籬笆已變成砌磚的圍牆,後庭似乎已經感覺不到那時的古樸和安寧……。

我記憶裏的這些古蹟已是半個世紀前了。世界在改變著,物是人非也好,滄海桑田也好,一切都在時間裏嬗變著……。

* 編註:發表於《攬古興懷到此遊—作家遊府城專輯》,國家台灣文學館,二○○三年十二月,該書為國家台灣文學開館紀念系列活動之出版品。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。