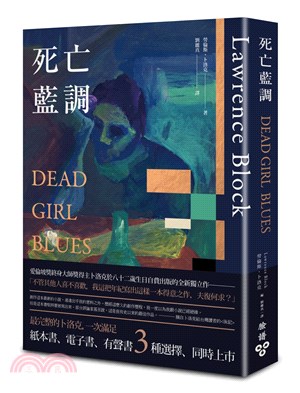

死亡藍調

商品資訊

系列名:卜洛克作品系列

ISBN13:9789862358849

替代書名:DEAD GIRL BLUES

出版社:臉譜文化

作者:勞倫斯‧卜洛克

譯者:劉麗真

出版日:2021/01/28

裝訂/頁數:平裝/272頁

規格:21cm*14.8cm*2cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

為什麼情投意合、論及婚嫁,卻始終壓抑按捺,不敢跨越親密關係最後一道防線?

為什麼圓滿成家、有兒有女,腦海卻時不時浮現槍殺妻小、然後自我了斷的念頭?

死亡藍調

愛倫坡獎終身大師獎得主卜洛克於八十二歲生日自費出版的全新獨立作──

「不管其他人喜不喜歡,我這把年紀寫出這樣一本得意之作,夫復何求?」

「創作這本最新的小說,遠遠出乎我的意料之外。歷經這麼久的創作歷程,我一度以為我跟小說已經絕緣。但是這本書堅持要被寫出來。部分評論家甚至說,這是我有史以來的最佳作品。」

──摘自卜洛克給台灣讀者的

最完整的卜洛克,同時滿足!

三彈齊發:紙本書、電子書、有聲書

三種選擇、一次擁有

一九六八年,擔任臨時工的年輕男子羅傑穿著繡上別人名字的制服,在一個陌生的城鎮走進一間酒吧,搭訕了已經醉醺醺的女客,開著車載她到郊外的空地。

但隨後發生的並不是火辣的一夜情。

女方酒醒之後,兩人開始爭執,羅傑不但一怒之下將她掐死,還大膽姦屍。

等他恢復理智,發現自己成了噁心邪惡的變態殺人犯,出於自保的本能,只好草草藏屍,接著倉皇逃亡,賣掉車、改了姓名、有了新的社會安全號碼、新的工作,甚至以假身分結婚生子,成為親友眼中的愛家好男人。

只是,他永遠無法擺脫心中的兩大恐懼:

警察終究會找上他。

或是,他會太過懷念那一晚的快感,忍不住再度下手逞凶……

「許久不曾讀到力道排山倒海卻又發人深省的力作。《死亡藍調》大膽原創,驚世駭俗,下筆有神。一次看盡犯罪小說的諸多元素。勞倫斯.卜洛克再次展現一代宗師風範。」

── 大衛.莫瑞爾 (David Morrell),《第一滴血》原創、《紐約時報》暢銷書《藝術謀殺》(Murder As a Fine Art)作者

「《死亡藍調》搔著我心癢處。這枚緩緩釋放的時光膠囊,將我鎖進過去的時代氛圍,一路讀來,五臟六腑為之翻攪。喜歡卜洛克的讀者便知,表面上他渾若無事,信手拈來,實則峰迴路轉,履險如夷,讓讀者目眩神移,驚奇不斷。死亡藍調》不同凡響,堪稱卜洛克創作生涯的顛峰之作!意在言外,別具懷抱。」

── 湯姆.史鐸(Tom Straw),小說家、劇作家

「《死亡藍調》不免冒犯某些讀者,但我愛不釋手。布局奇詭,敘述語調已臻化境,舒暢與不安同時進逼而來。這本書讓我想起查爾斯.威利福德(Charles Willeford)的早期作品。如果你喜歡黑色小說,就是這本,不做他想!」

── 李.葛登堡(Lee Goldberg),懸疑推理劇作家

「如月球背面的黑暗、陰冷。行文簡練,內斂節制。《死亡藍調》就像一具屍體,讓你望而變色,卻又不捨調轉眼光。主角腦海陰險邪惡至極、毒如蛇蠍的自我認知,娓娓道來,犀利不失格調,讀來坐立難安。但我欲罷不能,無法釋手,強自正視這個自得其樂的反社會人格,驚恐之餘,不忘提醒:每個人心中都不免有人性中難以啟齒的幽暗面。大師傑作,不折不扣。」

── 喬.蘭斯道(Joe R. Lansdale),作家、武術家

作者簡介

勞倫斯.卜洛克 Lawrence Block勞倫斯.卜洛克Lawrence Block

一九三八年出生於紐約水牛城。除了極少時間之外,卜洛克幾乎都定居於紐約市內,並以該城為主要背景,從事推理文學創作,成為全球知名推理小說家,因而獲得「紐約犯罪風景的行吟詩人」美譽。

卜洛克的推理寫作,從「冷硬派」出發而予人以人性溫暖;屬「類型書寫」卻不拘一格,常見出格筆路。他的文思敏捷又勤於筆耕,自一九五七年正式出道以來,已出版超過五十本小說,並寫出短篇小說逾百。遂將漢密特、錢徳勒所締建的美國犯罪小說傳統,推向另一個引人矚目的高度。卜洛克一生獲獎無數。他曾七度榮獲愛倫坡獎、十次夏姆斯獎、四次安東尼獎、兩次馬爾他之鷹獎、二○○四年英國犯罪作家協會鑽石匕首獎,以及法、德、日等國所頒發推理大獎。二○○二年,繼一九九四年愛倫坡獎當局頒發終身大師獎之後,他也獲得夏姆斯終身成就獎。二○○五年,知名線上雜誌《Mystery Ink》警察獎(Gumshoe Award)同樣以「終身成就獎」表彰他對犯罪推理小說的貢獻。

劉麗真

政治大學新聞系畢業,資深編輯工作者。譯有《死亡的渴望》《奪命旅人》《譚納的非常泰冒險》《卜洛克的小說學堂》《小城》《搭下一班巴士離開》《聚散有時》等書。

書摘/試閱

一個男人走進酒吧。

一般,故事不就是這麼開始的嗎?比較特別的是敘述的字句蕩漾著一股都會風情。隔壁的酒吧、城裡的酒吧、雅緻的酒吧、機場的酒吧,喝一杯安撫登機前的抽動。通勤者的酒吧,就在地鐵站的對面,方便上車前來一杯。

這一家,你頂多稱之為公路之家,可能在貝克斯福爾德(Bakersfield)的邊緣。在加州,至少這個貝克斯福爾德在加州。在其他州,想來還有別的貝克斯福爾德。

我想,你也不妨查查看。

W

再想像一個一畝大的空地上,聳立一棟破敗頹廢的水泥建築。有很多停車位。有很多霓虹燈。但我不能告訴你上面寫什麼。

點唱機裡面盡是鄉村與西部音樂。男人戴著牛仔帽,女人吹成大波浪的捲髮。每個人都穿靴子。

我一走進去,脈搏頓時加快。我的頭上沒戴牛仔帽,腳下沒穿皮靴;但看來,我屬於這裡。穿著我的工作制服——深藍色長褲,搭配襯衫,在胸前的口袋上,用黃色的線繡著一個名字。

繡工很差,辨認格外吃力。但是,你費點功夫,還是看得出上面寫著巴弟。這不是我的名字,也沒人這麼叫我,除了偶爾有人叫我移車的時候。這件襯衫之前的主人在太陽石油加油站工作。我不在乎。穿得還挺合身的。如果我在幫你加油的時候,聽到巴弟兩個字,我會知道你在叫我。

我走近吧台,點杯啤酒。我一般點美樂。美樂高尚生活(Miller’s High Life),但我看到吧台上一整排的啤酒龍頭,決定點點別的。寂星?也許。

隨便吧,反正酒保端了杯什麼給我。取走了我的鈔票,找回的零錢放在吧台上。已經有一陣子,沒人要求我出示證件。我那時幾歲?二十五?二十六?

我想我淺啜了一口啤酒。隨後開始東張西望,見到她就在遠處。

我身邊只有酒保一個人。我說不上來酒保是老還是年輕,是胖是瘦。甚至不確定是男是女。我想應該是個男的吧。否則我的印象會是另外一個模樣。

也許也未必。

這女人,頭髮是中等棕色,夾著幾縷金髮,頭髮吹過,是她全身最蓬的地方。她的個頭很小,身材苗條。穿著一件圓領襯衫,看起來寬寬鬆鬆的。緊身牛仔褲。高跟皮靴,讓她的身高看來接近一百六十公分。

醉了。

「再幫你點一杯?」

她茫然的看著我,努力分辨她認不認識我,然後,斜睨著我胸前的口袋。「嘿,這不是巴弟嗎?」她說。

W

我是誰?我為什麼要跟你說這些?

我現在是一個坐在電腦前的男人,不斷敲擊鍵盤,用盡力氣搜尋適合的字眼之餘,還得為模糊的回憶對準焦距。我是個活在眼前的人,觀察、追憶,儘管我也是個活在過去的人,在我的小劇場裡演出。

我到底是誰?為了什麼?

就算我再努力,也不確定,這些問題能在故事裡找到答案。

W

我沒有理由請她再喝一杯,酒保也沒有意思再賣她一杯酒。她已經醉態可掬。

醉態可掬。這詞挺妙的。

她喝她的酒。一杯葡萄酒?還是一杯調酒?我說不上來。就像我也記不清楚我們倆當時究竟說了些什麼,又是怎麼走出去的。我把車停在停車場最偏遠的角落,我們一路熱吻,走到車前,意猶未盡。

她喝的是葡萄酒。紅酒。我現在想起來了。她的嘴巴裡有紅酒的味道。

我緊緊的扣住她的屁股,狠狠的捏了一下。很緊實、很可愛。她搜尋我的褲襠,握住她找到的東西。

然後我們進到車裡。再度親吻,我啟動引擎,離開停車場。

附近可能有情人巷,這種地方周邊肯定有。但我以前沒來過這裡,連上哪兒去找都沒概念。我先開這條路,再開那條路,只要看到比我開的這條更窄、更冷清,我就轉彎。我根本不知道我在哪裡,也不知道該在哪裡停車。路邊幾碼處有一片草地,除了朦朧的光線,穿過夜色撒下,別無亮點。

當晚是滿月?是新月?夜色清朗,所以看得那麼遠?你也可以抬頭看看。

好些事情我記不得了。

好些事情,她也記不得了。就在我開車的時候,她沉沉睡去,不勝酒力。

我關掉引擎的時候,她抖了一下,但還是沒醒過來。我在後車廂找到一條毯子,鋪好。感覺起來不怎麼乾淨,但一定比躺在光禿禿的地上舒服。

真是體貼。總是那麼紳士。

我們倆都沒繫安全帶。我打開她那邊的車門,穿過她的腋下,把她抱出車廂。我還沒走到毛毯,她醒了過來。看我的神情,很顯然,根本不記得曾經見過我。

她說,「你他媽的是誰?」

「巴弟。」我可能這樣回答吧,我自己也不確定。我根本沒機會知道她的名字,她又忘了我叫什麼,更何況我也不叫這個名字。其實,我根本不在乎我們倆姓啥名誰。我只想把她放在毯子上,幹她。

如果回到公路之家停車場,我大可把她按在柏油路面上,用各種方式把她幹到翻過來,想來她也甘之如飴。但那個女孩消失了,取而代之的是滿口尖酸刻薄的婊子,百般的不情願。

我的腦子裡,滿滿都是:喔,好!

我的左手握緊她的肩膀,右手緊扣成拳,朝她的下腹部,狠狠的揍下去,落在她肚臍上方大約三英寸,擊中誇張的皮帶扣環上方,沒傷到我的手。太陽神經叢(solar plexus),我猜你會這麼稱呼那個地方。

她疼到喘不過氣,整副身子蜷了起來。我以為她會吐,但她沒有。我握緊拳頭再次重擊,這一次落在她的太陽穴上。

她再也無法承受了。

W

這種境況,有人可能會形容成,隨後,外界為之一黑。或者為之一紅。整個世界看起來都是血般的鮮紅。

或者,這是我最後記得的一件事情。

也許他們講的是事實。也許外界真的為之一黑。也許這只是他們記憶所及的角落。

我不一樣。你可以說這是我記起來的第一件事情。在公路之家停好車,點了啤酒,想請她喝一杯——印象都模模糊糊,只是根據常理推斷出可能發生的事情罷了。

但在她生命之燈熄滅的那一剎那,我的意志就此清明起來。

W

你究竟是誰?我跟你講這些幹嘛?

這問題問得有些蹊蹺,是不是?膝蓋的直覺反射就是:我是寫給我自己看的,說明這個人活了這些年究竟做了什麼事,當然,這是真的。

但這不全是實情,不是僅有的真相。如果我自己是唯一的讀者,為什麼還要東拉西扯,解釋我已經知道的經過?幹嘛翻來覆去的用文字去炫耀?

為什麼一個人揭開難堪過去的時候,顯得這樣遲疑呢?非得硬起心腸,才寫得下去?

於是,我預見了你,親愛的讀者,無需花費太多心力去揣想你是誰。事實上,非常可能,我寫的這些,永遠不會有人讀到,這樣也挺合適的。眼前,只是一連串的電子脈衝,存在硬碟某處。今天,我按了儲存鍵,先存檔;下一次,我發現這個檔案,打開,才會再次更新。

我在任何段落,都可以畫下句點——或者在中間,甚至,拿定主意,就停在這裡——大可把檔案扔進垃圾桶,或者,往雲端天堂一扔。如果我對於科技的了解沒錯,奧馬.開儼有首詩,描述手指運筆揮灑之後的敝帚自珍,用於坐在電腦前搜索枯腸的作家,也是完全貼切吧。「淚如雨下,一字不捨」。真是根深柢固的老毛病。

當然,我可以取出硬碟,一榔頭砸了。我也可以索性把整部筆電扔進河裡。

假設我沒那樣衝動,假設我把故事寫完,靜候讀者批評指教,那麼,誰會是我的讀者呢?還真不知道。是執法單位的某位官員?是認識我的,甚至關心我的人嗎?還是什麼我在意的人?

話又要說回來,我跟你扯這個幹嘛?

也許我們心裡都有數,你跟我。

W

她醒過來沒多久,我已經把她放在毯子上,開始解襯衫的釦子。她的眼睛張開,盯著我看。她憤怒,她恐懼,兩者不分軒輊。

我躺在她身上,硬得跟石頭一樣,血液不斷撞擊我的耳朵。我想要把她的牛仔褲拉到大腿處,她卻不住的扭動,想要掙脫我的控制,很煩,但更刺激了。

我想要幹她,我想。但我更想要殺她。我想要殺她,渴望無可比擬。

我用雙手扣住她的脖子。

她的眼睛睜得更圓了。我覺得眼珠好像是藍色的,也可能真是藍色,但我懷疑那時夠亮嗎?真的分辨得出來?

她知道自己的下場了,想要叫,卻叫不出聲。我整個人壓住她的身子,我可以感受到小小的軀體在下面扭動。我的手越收越緊,鎖住她的喉嚨,使盡我最後一滴力氣。自始至終,我都看著她的臉。

當然,我也看著最後一線生氣,從她眼中消失。

一個男人走進酒吧。

鬧區的酒吧。在辦公室上了一天班,來這裡消遣鬆弛一下。隨著白領逐漸散去,客層變了。每天都得來上幾杯的酒客、來這裡搜尋寂寞信號的男男女女。不時出現半職業的妓女。

我去過那裡幾次,探勘情況。總是一個人坐在吧台,永遠點一杯威士忌蘇打。除了點酒,也從來不開口。絕對不說、不做任何會引人注意的事情。

心頭卻不斷盤算。腦裡只有一個念頭:帶幾個女性客人回家。在我的幻想中,有個經常出現的角色,開車送孩子去踢足球,或者去接到朋友家玩的另外一個孩子前,一個家庭主婦進來速速的喝上一杯。MILF,現在你可能會這麼稱呼她,但當時還沒有出現這個名詞。酒吧裡面有很多MILFs,只是沒人知道可以用這種縮寫稱呼她們。

就像連續殺人魔。族繁難以備載,不過當時還不流行這麼叫。

她比辛蒂.羅希曼高一些,老上幾歲,身體也豐滿得多。紅色的頭髮有些可疑,就像是地毯跟帷幔搭配不上似的。

無所謂。她很辣,有一種不安分的氣質,更具吸引力。

就是她了。

W

她的孩子一定要踢足球嗎?我覺得那個時候,足球並不是太風行的運動,尤其是在亞利桑那州。我也不覺得她會在下午打發孩子到朋友家去玩。孩子也許是打棒球吧。他的妹妹在朋友家做功課。

好像這有什麼要緊似的。

踢足球、到朋友家玩。MILFs ——還是應該拼成MILVES?

連續殺人魔。

W

一個男人走進酒吧。夢想中的MILF就在那裡,獨自一人。坐在一張小桌子後面,眼前的酒杯幾乎空了。

我在吧台點了J&B蘇打水。「再給我一杯紅髮女孩喝的那個。」

他笑了。「紅髮女孩叫做凱若琳。」他說,取過幾個酒瓶,倒在一起,攪了攪。「她喝的是橘色花朵。」

我端了兩個杯子,走到桌前,一屁股在她身旁的空椅子坐下,舉起酒杯,示意敬酒。「怎麼回事啊?」她說,接過裝著橘色花朵的高腳杯。「那我們要敬什麼?」

「敬未來。」我說,「希望未來裡面有凱若琳。」

「總比過去裡有我來得好。」她說,細抿一口。「你知道我的名字。」

「不過花了一杯飲料的錢。」

「但我不知道你叫什麼。」

「最好別知道我叫什麼。」我說,「有時,我連自己的名字也想不起來。大家一般叫我巴弟。」

「那我也這麼叫你好了。」她說。

我們聊了起來。她找了幾個藉口碰觸我——有時是我的手背、我的胳膊。我的一隻手按住她的膝蓋,她也沒退縮。我的眼神中帶著疑問,直視著她;她的答案是一抹淺淺的微笑。

敬未來,我曾經說。但我看見未來已經出現在我的眼前。

「請稍候一會兒。」我說。朝著男子洗手間走去,但過門不入,逕自走向後門。我已經退掉汽車旅館的房間,所有的傢私都收進後車廂。

還有一條新毯子。一捲膠帶跟一把冰鑽。

開上最近的入口匝道,進入州際公路。就算我捏碎凱若琳的氣管、射盡所有精液,離開之後,也始終遵守速限,絕不冒進。

但我只留下半杯橘色花朵、幾乎沒怎麼碰的J&B蘇打,就此離開;還給了她一個很久很久都無法釋懷的問題:她究竟說了什麼,讓我的慾望就此冷卻?

這個問題,我們倆都難以回答。

越過州界,找到一家汽車旅館。登記入住,淋浴,上床。

還是在想我的MILF。我們一起離開酒吧,一路開回她家。這一次我把她家設定在市郊的一條死路。用膠帶把她綁得動彈不得,但沒有封住她的嘴巴,因為我想要聽她的尖叫。

我很確定她的鄰居都住得很遠。沒有人聽得到。

諸如此類。

W

我現在要告訴你,芭芭拉.葛蕾翰的故事。

不是你在維基百科上面查得到的那種。她的母親是妓女,芭芭拉很早就投身黑幫。幾個人組成了犯罪集團,三個、四個或五個人,打聽到某個女子家中藏了一大筆錢。他們破門而入,女子怎麼也不肯放手,芭芭拉抄起槍柄,狂敲她的頭,最後用枕頭將她悶死。

也許她沒這麼狠心。她說殺人的不是她。但換成你,你還能怎麼說?

謀殺案發生在一九五三年三月。一九五五年六月三號,經過緊急上訴跟短暫的暫緩執行後,他們還是決定把她送進毒氣室。有人告訴她,進去後,在氰化物顆粒開始下沉之際,深吸一口氣,就會快得多。她的回應是:「你到底知道什麼?愚蠢的無賴!」

你真的以為她講的是愚蠢的無賴?這女人最後的遺言爆的是粗口,市政版的某位編輯覺得難登大雅之堂,決定動手清理一下。「你他媽的知道什麼?X你媽的白癡。」

應該是這種口氣。

這也不是重點。只是背景說明罷了,這種鄉野傳奇可能多半是真的,只是很難查證。比方說,有個人,姓名已經淹沒在歷史裡了,大吹大擂,自稱是最後一個幹過她的男人。

她原本被關在芝諾女子監獄,後來轉到聖昆汀監獄,進毒氣室前,獨自在死囚房裡待了一夜。就是這個看起來挺牢靠,一輩子都在聖昆汀監獄工作的男人,這般大言不慚。此人規矩摸到熟透,平常工作就是在死刑犯處決之後,打掃毒氣室。我想大概就是把遺體搬出去之後,用水管沖乾淨,該擦的擦,該弄的弄。

這樣你明白發生的地點了吧?她躺在那裡,一副騷樣,還是出了名的女匪徒,剛死多久?十分鐘?十五分鐘?

體溫猶存,新鮮熱辣。所以,他花了幾分鐘時間,幹了她。

她哪有辦法抗拒?在她深吸一口氣之後。也不可能有人圍在旁邊看,好不容易確認死刑犯得到應有的懲罰,誰都巴不得早點走開。兩分鐘進進出出,在她的身體裡存放了點液體,他把屍體移到指定地點。然後,他開始沖水,洗那個,刷這個。

之後,他把這件事情告訴朋友。「你知道我做了什麼嗎?兄弟?你還以為監獄裡沒有女人嗎?嘿嘿嘿,你再想想。」

也許他真的幹了,就跟他說的一樣。也許他根本沒有做,只是忍不住吹噓一下。也許壓根沒這個人,兩個監獄警衛用擔架把屍體抬出去,某個人在一個月後,或一年後,編出這麼個故事。一旦有人開口,你不難想像如何眾口一聲的傳播開來。

愛信不信,隨你高興。我想應該沒人可以證實或否認吧。尤其是事情已經過去那樣久了。

但,我還是寧可相信那是真的。

W

我當然記得這個案子。她被送進毒氣室的時候,我十來歲;好幾年以後,我才聽說有個素行良好的市民,竟然是她最後的情夫。主要的情節都是報上看來的,兩年之後,我還去看蘇珊.海華飾演她的電影。

蘇珊.海華芳華絕代。其實,從照片看來,你大概覺得芭芭拉.葛蕾翰長得也不賴。

W

我不知道什麼事情救了我的MILF。也許是我們的對話,強迫我將她從物體重新歸類為活生生的人。也許這是最可能的結果。也許,就跟大學籃球球星參加NBA選秀一樣,我只是個打了一年球,就休學閃人的菜鳥。

我可以預見走上另外一條路的下場。我躲過謀殺起訴,並不是因為我是犯罪天才,總能早警方一步。我犯下了愚蠢的罪行,笨手笨腳的行凶,莫名其妙的逃脫。除了走狗屎運,誤打誤撞,找不到別的理由解釋。

換個人——或者是我自己,換個日子——可能覺得我既然逃過一次,自然可以逃過第二次、第三次、第四次。

諸如此類。

我的決定卻剛巧相反。不要把你的運氣用盡了,我告訴自己。事情發生了就發生了,趕緊遮蓋起來,眼睛可以看不見,心頭卻不能糊塗。保留在記憶裡,能回味多久就算多久;轉成幻想也成,只要你高興。但千萬別再重蹈覆轍。

有多少人願意接受這個建議?有多少人曾經跨過禁忌之線,卻終身敬而遠之,絕不再犯?

這可能是個辯證的問題。這種問題要人怎麼回答?誰會去統計幹過一次就收手的罪犯人數?

如果我們在腦海裡,重新喚起那些殺戮的場合、如果我們在最隱密的內心深處,綁架另外一個被害人,自然不會被登記在案。所以,我不知道有多少人曾經一度行凶,不再累犯,也不知道這樣人數是多,還是少。

我只知道這麼多。我自己看著辦吧。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。