商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

如果你和全世界對抗,有沒有站在你這邊的人?

村上龍寫「家」、寫「繭居」的淚崩之作

為什麼我就做不到呢?

像每個人理所當然聊天、工作、談戀愛、享受人生,

像一般人一樣去上學,去理解什麼是正常行為。

但我不想聽到任何人的聲音,不願看到任何人,

我討厭說話,更厭惡白天的日常……

爸爸說,家人無論如何一起吃晚飯是很重要的,這是什麼強迫道理?

媽媽說,加油喔!我都這樣了還加什麼油?

妹妹說,想搬出家,因為哥哥的暴力,可是我真的不是故意的……

我投訴,社工人員說:單單靠你的力量,是無法救出任何人的。

可是,我不是要救別人,我是要救我自己……

在拯救與被拯救之間,在自立與依賴之間,

唯有放掉家人彼此的羈絆,才可以找到自己的生存之道。

村上龍第一本讓人落淚的小說《最後家族》,殘酷而幸福!

村上龍寫「家」、寫「繭居」的淚崩之作

為什麼我就做不到呢?

像每個人理所當然聊天、工作、談戀愛、享受人生,

像一般人一樣去上學,去理解什麼是正常行為。

但我不想聽到任何人的聲音,不願看到任何人,

我討厭說話,更厭惡白天的日常……

爸爸說,家人無論如何一起吃晚飯是很重要的,這是什麼強迫道理?

媽媽說,加油喔!我都這樣了還加什麼油?

妹妹說,想搬出家,因為哥哥的暴力,可是我真的不是故意的……

我投訴,社工人員說:單單靠你的力量,是無法救出任何人的。

可是,我不是要救別人,我是要救我自己……

在拯救與被拯救之間,在自立與依賴之間,

唯有放掉家人彼此的羈絆,才可以找到自己的生存之道。

村上龍第一本讓人落淚的小說《最後家族》,殘酷而幸福!

作者簡介

村上龍

1952年出生於日本長崎縣佐世保市。他是小說家,也是電影監製,他的小說時常早一步看見日本未來。

第一部小說《接近無限透明的藍》獲得第19屆群像新人獎,第75屆芥川賞,作品尺度在當時引起文壇騷動,初試啼聲便擁有屹立不搖的文學地位,至2005年為止,該書在日本的單行本加文庫本銷售量,已達350萬冊。

2000年《共生虫》獲得第35屆谷崎潤一郎賞,2005年《離開朝鮮半島》(暫譯),獲得第58屆野間文藝賞與第59屆每日出版文化賞雙重肯定。

其中《接近無限透明的藍》《京子》《跑啊!高橋》《69》被改編成電影,而《最後家族》改編連續劇。

活躍於電影、電視、廣告、音樂、旅行的他,持續不斷將社會脈動化成一部部緊扣人心的奇異作品。大田出版《共生虫》《希望之國》《五分後的世界》《到處存在的場所 到處不存在的我》《69》《老人恐怖分子》《55歲開始的Hello Life》等。

1952年出生於日本長崎縣佐世保市。他是小說家,也是電影監製,他的小說時常早一步看見日本未來。

第一部小說《接近無限透明的藍》獲得第19屆群像新人獎,第75屆芥川賞,作品尺度在當時引起文壇騷動,初試啼聲便擁有屹立不搖的文學地位,至2005年為止,該書在日本的單行本加文庫本銷售量,已達350萬冊。

2000年《共生虫》獲得第35屆谷崎潤一郎賞,2005年《離開朝鮮半島》(暫譯),獲得第58屆野間文藝賞與第59屆每日出版文化賞雙重肯定。

其中《接近無限透明的藍》《京子》《跑啊!高橋》《69》被改編成電影,而《最後家族》改編連續劇。

活躍於電影、電視、廣告、音樂、旅行的他,持續不斷將社會脈動化成一部部緊扣人心的奇異作品。大田出版《共生虫》《希望之國》《五分後的世界》《到處存在的場所 到處不存在的我》《69》《老人恐怖分子》《55歲開始的Hello Life》等。

名人/編輯推薦

共鳴推薦

繭居者必須被救,受家暴者必須被救,村上龍質疑這種救人與被救者的關係。被救者若不是出於自己的自願,最後還是會回到原來的地方吧?我想,這是村上龍想要傳達的東西。──《滌這個不正常的人》作者 廖瞇

學生時期被推了村上龍大師的作品,對當時涉獵未深的我,錯以為只是另位村上大師的贗品,沒想到一讀卻從髮尖到腳趾都震盪不已。本書是村上龍大師最溫潤入喉的佳釀,直指人心外,也能深刻感受到傳奇作家希望傳達給現代社會的人文關懷。──作家 李豪

繭居者必須被救,受家暴者必須被救,村上龍質疑這種救人與被救者的關係。被救者若不是出於自己的自願,最後還是會回到原來的地方吧?我想,這是村上龍想要傳達的東西。──《滌這個不正常的人》作者 廖瞇

學生時期被推了村上龍大師的作品,對當時涉獵未深的我,錯以為只是另位村上大師的贗品,沒想到一讀卻從髮尖到腳趾都震盪不已。本書是村上龍大師最溫潤入喉的佳釀,直指人心外,也能深刻感受到傳奇作家希望傳達給現代社會的人文關懷。──作家 李豪

序

【推薦序1】

對「救」與「被救」的質疑/◎《滌這個不正常的人》作者 廖瞇

第一次聽到《最後家族》這書名時,我不知道它是個與繭居有關的小說,從書名看不出來。後來我想,中文書名是「最後家族」,那麼日文書名呢?如果我能知道日文書名的意思,說不定就能明白「最後家族」想要傳達的意思?上網查了一下,日文書名是「最後の家族」。朋友說,日文的「家族」就是「家人」。那麼,「最後の家族」就是「最後的家人」的意思?嗯,這似乎比「最後家族」好懂一些。我仔細回想故事,想到了一個詮釋。

家是什麼?家人住在一起的地方?家人是什麼?生活在一起的人?但是,家人一定得生活在一起嗎?能夠生活在一起感覺愉快,那很好。但如果生活在一起感到緊張、痛苦、窒息,那麼還是非得生活在一起不可嗎?非得一起吃晚餐早餐不可嗎?一起吃飯的意義是什麼呢?如果一起吃飯只是一起進食,已經無法交流了呢?爸爸一定要擔起那個叫爸爸的角色,媽媽一定要擔起媽媽的角色?兒子必須扮演兒子的角色,女兒必須扮演女兒的角色?可是什麼是角色該有的樣子呢?家人該有的樣子是什麼?有所謂「家人該有的樣子」嗎?

這本小說不只在講「繭居」,它還點出了家庭的結構關係,是否是把大家「困住」的原因?被困在家裡的人,不只是繭居者秀樹,還有爸爸秀吉、媽媽昭子、妹妹知美。但是,是繭居者把自己困住同時也把家人困住嗎?還是每個人被自己所認為該扮演的角色困住?自己被自己困住?

「因為哥哥那個樣子,所以我不能……」「秀樹那個樣子,我怎麼可以在這種時候失去工作?」因為家有繭居者的緣故,他們眼前彷彿都只剩下一條路。所幸媽媽先改變了。媽媽昭子變了,但這個改變不是為了那個繭居的兒子,不是「因為他……所以我……」而是因為昭子自己需要。

媽媽做了什麼改變呢?媽媽去尋求諮商,開始變得「能說出自己的想法」。不是要求繭居的孩子說出自己的想法,而是「自己能夠說出自己的想法」。但這並不是件容易的事,能夠把自己的想法傳達給對方,不是一件理所當然的事。

寫著寫著,我似乎突然明白為何書名叫做「最後的家人」了──後來的、改變過後的、新的家人關係。不是被要求改變,也不是家人關係的切斷,而是對於家庭形式與關係的重新思考,最後每個人各自找到了自己的位子,以及與「家人」相處的方式。

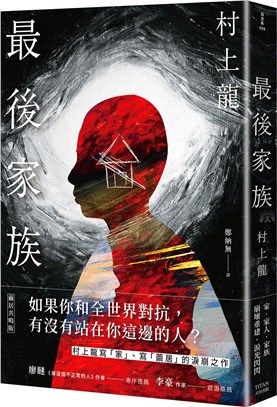

《最後家族》的新版封面,上頭有個被劃掉的房子,這很耐人尋味──被劃掉的房子,是家壞掉了?還是要把家丟掉?還是家裡有人壞掉?那麼家人該手牽著手一起死嗎?還是該手牽著手一起努力「好起來」?還是,該把手放開?丟掉想像中完美的家該有的樣子?正常的家人該有的樣子?讓自己的手放開對方的手,讓自己懂得該怎麼活下去。

「這本小說的出發點,是對『救』與『被救』關係的質疑。」村上龍在後記中這麼寫著。繭居者必須被救,受家暴者必須被救,村上龍質疑這種救人與被救者的關係。被救者若不是出於自己的自願,最後還是會回到原來的地方吧?我想,這是村上龍想要傳達的東西。

【推薦序2】

從髮尖到腳趾,震盪不已……/◎作家 李豪

學生時期被推了村上龍大師的作品,對當時涉獵未深的我,錯以為只是另位村上大師的贗品,沒想到一讀卻從髮尖到腳趾都震盪不已。本書是村上龍大師最溫潤入喉的佳釀,直指人心外,也能深刻感受到傳奇作家希望傳達給現代社會的人文關懷。

作者後記

此小說於二00一年在箱根完稿。閉居箱根前,做了有關社會性繭居、親密伴侶暴力,以及珠寶設計和木匠現場工作的訪談。途中,在減價CD店買了阿爾弗瑞德‧豪澤管弦樂團(Das Orchester Alfred Hause)的探戈舞曲CD,在箱根經常聆聽。其他的探戈舞曲CD也買了幾片,但實在差勁得無法入耳。寫小說空閒時,聽著〈晴空〉〈嫉妒〉〈採珍珠〉等,然後繼續書寫家族的故事。

這本小說的出發點,是對人與人之間「救」與「被救」關係的懷疑。救了某人也救了自己,如此的世俗觀念在社會裡蔓延著,但它的弊害很大。這樣的思維,可能會阻礙了自立。

謹向下列接受我訪談的各位人士致上感謝與敬意:

齊藤環先生(精神科醫師,青少年健康中心)

石谷敏雄先生(一級技能士,磁磚裝潢整體承包商)

大內実先生(大內裝潢公司負責人)

長沢孝先生(珠寶設計師,「長沢Jewelry Project」)

鳥羽秀子女士(日本寶格麗株式會社董事)

大賀達雄先生(心理治療士,「目黑精神保健思考會」代表)

仮屋暢聡先生(醫師,東京都立中部綜合精神保健福祉中心區域保健部宣導援助課課長)

小田潤先生(精神保健福祉士,東京都立中部綜合精神保健福祉中心區域保健部宣導援助課計畫調整股長)

菅原由実子女士(臨床心理士,東京都立中部綜合精神保健福祉中心區域保健部宣導援助課諮商股長)

高橋等先生(心理諮商員,「接觸諮商室」代表)

谷口隆一先生(心理諮商員,「Harmony諮商室」代表)

平川和子女士(治療師,FTC庇護所)

堀內成子女士(助產師,護理學博士,聖路加護理大學教授)

岡橋文栄女士(東京都「東京婦女廣場」諮商股長)

大津恵子女士(「Help」女性之家主任)

菊地麻緒子女士(律師,長島、大野、常松法律事務所)

酒井竜児先生(律師,長島、大野、常松法律事務所)

宮之原陽一先生(律師,沼田法律事務所)

這本小說是幻冬舍邀約出版的第五本作品。感謝見城徹的支援,還有責任編輯石原正康君,以及協助訪談的日野淳君。

對「救」與「被救」的質疑/◎《滌這個不正常的人》作者 廖瞇

第一次聽到《最後家族》這書名時,我不知道它是個與繭居有關的小說,從書名看不出來。後來我想,中文書名是「最後家族」,那麼日文書名呢?如果我能知道日文書名的意思,說不定就能明白「最後家族」想要傳達的意思?上網查了一下,日文書名是「最後の家族」。朋友說,日文的「家族」就是「家人」。那麼,「最後の家族」就是「最後的家人」的意思?嗯,這似乎比「最後家族」好懂一些。我仔細回想故事,想到了一個詮釋。

家是什麼?家人住在一起的地方?家人是什麼?生活在一起的人?但是,家人一定得生活在一起嗎?能夠生活在一起感覺愉快,那很好。但如果生活在一起感到緊張、痛苦、窒息,那麼還是非得生活在一起不可嗎?非得一起吃晚餐早餐不可嗎?一起吃飯的意義是什麼呢?如果一起吃飯只是一起進食,已經無法交流了呢?爸爸一定要擔起那個叫爸爸的角色,媽媽一定要擔起媽媽的角色?兒子必須扮演兒子的角色,女兒必須扮演女兒的角色?可是什麼是角色該有的樣子呢?家人該有的樣子是什麼?有所謂「家人該有的樣子」嗎?

這本小說不只在講「繭居」,它還點出了家庭的結構關係,是否是把大家「困住」的原因?被困在家裡的人,不只是繭居者秀樹,還有爸爸秀吉、媽媽昭子、妹妹知美。但是,是繭居者把自己困住同時也把家人困住嗎?還是每個人被自己所認為該扮演的角色困住?自己被自己困住?

「因為哥哥那個樣子,所以我不能……」「秀樹那個樣子,我怎麼可以在這種時候失去工作?」因為家有繭居者的緣故,他們眼前彷彿都只剩下一條路。所幸媽媽先改變了。媽媽昭子變了,但這個改變不是為了那個繭居的兒子,不是「因為他……所以我……」而是因為昭子自己需要。

媽媽做了什麼改變呢?媽媽去尋求諮商,開始變得「能說出自己的想法」。不是要求繭居的孩子說出自己的想法,而是「自己能夠說出自己的想法」。但這並不是件容易的事,能夠把自己的想法傳達給對方,不是一件理所當然的事。

寫著寫著,我似乎突然明白為何書名叫做「最後的家人」了──後來的、改變過後的、新的家人關係。不是被要求改變,也不是家人關係的切斷,而是對於家庭形式與關係的重新思考,最後每個人各自找到了自己的位子,以及與「家人」相處的方式。

《最後家族》的新版封面,上頭有個被劃掉的房子,這很耐人尋味──被劃掉的房子,是家壞掉了?還是要把家丟掉?還是家裡有人壞掉?那麼家人該手牽著手一起死嗎?還是該手牽著手一起努力「好起來」?還是,該把手放開?丟掉想像中完美的家該有的樣子?正常的家人該有的樣子?讓自己的手放開對方的手,讓自己懂得該怎麼活下去。

「這本小說的出發點,是對『救』與『被救』關係的質疑。」村上龍在後記中這麼寫著。繭居者必須被救,受家暴者必須被救,村上龍質疑這種救人與被救者的關係。被救者若不是出於自己的自願,最後還是會回到原來的地方吧?我想,這是村上龍想要傳達的東西。

【推薦序2】

從髮尖到腳趾,震盪不已……/◎作家 李豪

學生時期被推了村上龍大師的作品,對當時涉獵未深的我,錯以為只是另位村上大師的贗品,沒想到一讀卻從髮尖到腳趾都震盪不已。本書是村上龍大師最溫潤入喉的佳釀,直指人心外,也能深刻感受到傳奇作家希望傳達給現代社會的人文關懷。

作者後記

此小說於二00一年在箱根完稿。閉居箱根前,做了有關社會性繭居、親密伴侶暴力,以及珠寶設計和木匠現場工作的訪談。途中,在減價CD店買了阿爾弗瑞德‧豪澤管弦樂團(Das Orchester Alfred Hause)的探戈舞曲CD,在箱根經常聆聽。其他的探戈舞曲CD也買了幾片,但實在差勁得無法入耳。寫小說空閒時,聽著〈晴空〉〈嫉妒〉〈採珍珠〉等,然後繼續書寫家族的故事。

這本小說的出發點,是對人與人之間「救」與「被救」關係的懷疑。救了某人也救了自己,如此的世俗觀念在社會裡蔓延著,但它的弊害很大。這樣的思維,可能會阻礙了自立。

謹向下列接受我訪談的各位人士致上感謝與敬意:

齊藤環先生(精神科醫師,青少年健康中心)

石谷敏雄先生(一級技能士,磁磚裝潢整體承包商)

大內実先生(大內裝潢公司負責人)

長沢孝先生(珠寶設計師,「長沢Jewelry Project」)

鳥羽秀子女士(日本寶格麗株式會社董事)

大賀達雄先生(心理治療士,「目黑精神保健思考會」代表)

仮屋暢聡先生(醫師,東京都立中部綜合精神保健福祉中心區域保健部宣導援助課課長)

小田潤先生(精神保健福祉士,東京都立中部綜合精神保健福祉中心區域保健部宣導援助課計畫調整股長)

菅原由実子女士(臨床心理士,東京都立中部綜合精神保健福祉中心區域保健部宣導援助課諮商股長)

高橋等先生(心理諮商員,「接觸諮商室」代表)

谷口隆一先生(心理諮商員,「Harmony諮商室」代表)

平川和子女士(治療師,FTC庇護所)

堀內成子女士(助產師,護理學博士,聖路加護理大學教授)

岡橋文栄女士(東京都「東京婦女廣場」諮商股長)

大津恵子女士(「Help」女性之家主任)

菊地麻緒子女士(律師,長島、大野、常松法律事務所)

酒井竜児先生(律師,長島、大野、常松法律事務所)

宮之原陽一先生(律師,沼田法律事務所)

這本小說是幻冬舍邀約出版的第五本作品。感謝見城徹的支援,還有責任編輯石原正康君,以及協助訪談的日野淳君。

目次

009【序章】直徑十公分的希望

013【第一章】二OO一年十月X日‧內山家的早餐

032【第二章】二OO一年十月X日‧上午到深夜

068【第三章】二OO一年十一月X日‧內山家的晚餐

099【第四章】二OO一年十一月X日‧晚上到深夜

130【第五章】二OO一年十一月X日‧午後到晚上

171【第六章】二OO一年十二月X日‧早上到深夜

201【第七章】二OO一年耶誕夜

230【終章】昭子

013【第一章】二OO一年十月X日‧內山家的早餐

032【第二章】二OO一年十月X日‧上午到深夜

068【第三章】二OO一年十一月X日‧內山家的晚餐

099【第四章】二OO一年十一月X日‧晚上到深夜

130【第五章】二OO一年十一月X日‧午後到晚上

171【第六章】二OO一年十二月X日‧早上到深夜

201【第七章】二OO一年耶誕夜

230【終章】昭子

書摘/試閱

【序章】直徑十公分的希望

房間的窗戶用黑紙蓋住。內山秀樹在上頭用圓規畫出一個圈,然後拿美工刀挖出一個直徑十公分的圓洞。雖然圓洞剛好是相機長鏡頭的大小,但他並沒有因此想拿出從前買的相機。

自從這樣呆坐家裡以來,已經將近一年半。外出變得痛苦。房間沒有防雨外窗,只有窗簾,外頭的光線會滲進房裡來,覺得無法忍受,後來就用黑色製圖紙貼住自己房間的窗戶。製圖紙因為濕氣慢慢剝落時,就再貼補上去。現在,黑紙好幾層好幾層把自己和外頭隔絕了。

不想聽到外頭的聲音,特別是下頭街道行人的說話聲,連打招呼的聲音也不喜歡聽到。外面有一大堆人,在聊天、工作、談戀愛。就算窗戶貼上黑色製圖紙,也無法和這樣的現實完全隔絕。這樣的事當然知道。但是自己以外的世人,不逃避地過著現實生活,出入各種場所,和各式各樣的人見面,享受著人生。理所當然過著這種生活的世人,他們的聲音還是不想聽到。

在「繭居族」網站的BBS討論區裡,可讀到繭居時間比秀樹長很多,譬如五年或十年的人的貼文。大家都害怕外頭的別人。想到不是只有自己一個人這樣,秀樹稍感安心。和自己一樣,討厭聽到、看到窗外他人的聲音、身影的人也很多。但看了他們的文章覺得不安的是,如果一直逃避類似他人的氣味這種東西,以後似乎會變得連看到真人演的電影或照片也會害怕。有些人寫說,他們只敢看動畫電影或電視卡通。看雜誌也變得只能看漫畫,有真人照片的地方,會請家人先割下來丟掉。

才繭居一年半,秀樹安慰自己,別擔心吧。才二十一歲,和那些在網站裡出現的三、四十歲的繭居族比起來,他覺得有種優越感。不過,恐怕一轉眼自己也會變成那樣吧,想起來不禁覺得可怕。繭居大概半年時,或是和家人爭吵,或是看看打工訊息的網頁,或是寫email給朋友,可感覺到時間如此過去。但自從開始服用鎮靜劑後,身體變得倦怠無力,腦袋也迷迷糊糊,時間的經過變得不確定。不知道是藥物的關係,還是生活日夜顛倒的緣故,身體的反應變得很遲鈍,那之後的一年,感覺像在夢中,一轉眼就過去。

傍晚醒來,秀樹做的第一件事就是打開電腦,上網查信。只有幾封電子報。按理也不會有人寄信來。精神科醫師透過母親說過:給自己訂下小小的目標,什麼都可以,如果做到了,就誇獎自己一下。於是訂了各式各樣的目標:兩天去一次便利商店買牛奶;結交email朋友;別到早上七、八點才睡,最晚半夜三點以前要上床;天黑後,在自家附近散散步;試著和家人和善說話。雖然這麼訂了,結果一樣也沒做到。

只有焦慮變得更嚴重而已。「會死掉吧,這樣下去的話。」變成自己一人有時會這麼喃喃念著。不能放棄。網站的BBS常這麼寫著。或者,「別著急,先休息一下也很好」,這一類的也有。休息可以,放棄不行。就是這麼一回事。不過,這其實不簡單。對於「休息」和「放棄」的區別,秀樹並不瞭解。所謂「別放棄」和「休息也可以呦」之間的關係,無法瞭解。

這樣的事怎麼都好吧,原想如此輕鬆以待,但這麼一來,又是毛毛的感覺,又是心情舒暢的感覺,變成身體和腦袋像是要融化在一起那種奇怪的情況。這樣下去會神經脫線,會變得很奇怪,秀樹這麼想,於是決定在黑色製圖紙上挖個洞─其他要做的事也想不出來。花了兩個小時,用美工刀挖出一個十公分的洞。陽光穿透窗簾,照進房間裡,但秀樹並沒勇氣馬上從圓洞往外看。

【第一章】二OO一年十月X日‧內山家的早餐

昭子

二樓秀樹的房間傳來搖滾樂的低音貝斯,天花板好像在震動,但不是那種會吵到鄰居的音量。秀樹不喜歡和鄰居有摩擦。先生秀吉和女兒知美還沒起床。秀吉的早餐時間是固定的,會在七點三十五分整進來飯廳。那時,土司、沙拉或荷包蛋就得上桌。知美的起床時間不一定,醒得早的話,有時也比昭子早起,有時則睡得快要遲到,連頭髮也沒梳就來吃早餐。

昭子先前上網查了信。沒有延江清的。他昨晚才剛傳來一封信,昭子也回了,所以想說,也許對方又會有回信來。延江清是個二十九歲的木匠,比昭子小十三歲。因為昭子固定到精神醫師竹村的診所,兩人就這樣認識了。延江不是病患,竹村醫師的住家兼診所翻修時,他修理了屋頂和柱子。是他先搭訕,然後兩人一起去喝茶。串燒烤肉店、夜總會、居酒屋,木匠早起所以十年多沒看深夜的電視節目等,聊了這些話題。無憂無慮閒話家常的延江,看起來異樣的健康。

之後,開始和延江通信。去精神科醫師那裡、見諮商人員或去繭居族家長的聚會時,有時也會和他一起去吃午飯。和延江見面時,總會想到秀樹。坐在咖啡館,兩腳開得大大的延江,可樂的冰在嘴裡咬碎的聲音,大聲談論著日本足球代表隊的事─看著這樣的延江,總會想到為什麼這個年輕男人如此精神奕奕地在外頭工作,而自己的兒子卻足不出戶。然後就有了罪惡感。延江到現在都沒牽過自己的手。可是比較延江和秀樹時,或是和延江笑著而忘了秀樹的事時,昭子就意識到一種罪惡。

秀樹變成繭居族,是高四重考進了大學之後的事。第一、第二志願學校沒考上,進了東京都內不算有名的私立大學後,沒多久就開始了。不過在高四那年就已經有徵兆出現。有一晚,昭子準備了消夜的拉麵,端進房裡,秀樹的背影讓她感到一種前所未有的憔悴。放那裡吧。秀樹頭也沒回這麼說。昭子把麵放地板上,要離開房間時,叫了一聲「秀樹」。沒有回答,又叫了一次。「幹嘛!」秀樹轉過身來,低沉的聲音似乎不太高興。眉頭皺著、臉頰消瘦、眼神嚴厲。昭子脫口而出,說了聲「加油喔!」秀樹表情看似悲傷,起身走過來,拿起拉麵的碗,喊說「都這樣了還在說什麼加油!」同時把碗摔在地板上。從那晚起,秀樹似乎就變得古怪了……

秀吉

看一下錶,六點四十三分。三點左右醒來過一次,然後又睡著。醒來時,想著公司的事。只剩下工廠和技術部門後,像是全部被裁員了一樣,部下這麼說。看來真的很像是這樣。或許去年沒有接受自願退休是錯的?如果那時退休的話,可拿到薪水兩年份的「再就業準備金」。可是,就算退休,退休金怎麼也不到兩千萬,這樣存款早晚會花光。沒有收入之後,存款恐怕很快就會減少。問了被解僱的同事們,都是這麼說的。這麼一來,房貸也還不了,知美的升學費用也會沒著落。

不過,又睡著了真不錯。平常心裡有什麼不安時,醒來就會睡不著。這麼想著,秀吉又看了一次手錶。歐米茄錶,是剛進公司時,用第一次的年終獎金買的。不過,從兩年前開始,每天會慢兩分鐘。秀吉和昭子的房間是在一樓的和室。枕頭邊有電話,拿起來想聽一下報時,傳出來的是「唏─」的聲音,電話通不了。是昭子在上網吧。難道不知道現在是幾點嗎?雖然火大,但不能發脾氣。秀樹的事都是昭子在處理。昭子在書上或網路上查詢精神科醫師或諮商人員,然後實際去見他們,透過這樣得到寶貴的資訊。

如果是三年前的我,或許會發脾氣吧。這麼想著,秀吉離開被窩。想洗臉,但知美在洗澡,浴室進不去。用廁所的洗手台,濕一濕臉,又回到房間,穿上白襯衫。一樓除了這間和室以外,還有差不多五坪大的廚房兼飯廳。

現在進廚房的話,就得和正在用電腦的昭子說話。昭子現在正在看繭居族家長會或家訪輔導人員的網站吧。

昭子因為秀樹的緣故去精神醫師和諮商人員那裡等等,每月的費用需要兩萬。現在,每月兩萬的這種支出,感覺吃不消。原本一年兩百八十萬的年終獎金,這兩年只有五分之一。連獎金好的時期能付的房貸都付不了。為了這樣,每個月都得先存下一萬八千元。因為通貨緊縮,商品的價格持續下降,公司的營業額不斷減少。薪水削減從年終獎金開始,接著又規定每個月只能報十小時的加班,超過的時間就變成無給加班。最後每月原本八萬元的主管津貼只剩一半,六萬的業務津貼變成兩萬。存款持續減少。精神科醫師等的支出,實在讓人頭痛。

不過,那個精神科醫師說,給小孩個人房間是沒錯的。自從秀樹變成把自己關在房裡後,秀吉開始讀教育方面的書,像是名人或文化人的育兒見解,或是家人相處之道的書。不能太寵小孩,每本書都這麼講。尤其有很多專家說,給小孩個人房間是不好的。給小孩自己一個房間,會讓他們變得自私任性。給念小學的孩子個人房間,等於是會讓他們意外地習慣繭居………

知美

隔著走廊,秀樹的房間傳來音樂聲。聽到的只是搖滾的鼓聲和貝斯震動地板的聲音,聽不出是哪個樂團的哪首曲子。睡前聽著搖滾樂,看來哥哥精神還算不錯。知美的房間雖然有六個榻榻米大,但床鋪佔了百分之七十的空間。當初有自己的房間時,只有床是自己選的。也許是因為這緣故,所以喜歡大床。想要一張睡覺翻身或滾動時也不會跌下來的床。

知美起床,看到床邊手機的簡訊。是近藤寫來的。

「今天傍晚的話可以。」

近藤是珠寶設計師,在「吉祥寺」站那附近有個工作室兼住宅。昨晚傳簡訊給他說想見面,很快就得到答覆,知美高興了起來。簡訊是深夜三點半傳來的。熬夜了嗎?近藤快二十八歲了,在進專科學校前,也是繭居一族。好像有兩年半的時間,關在自己的房間裡。

是怎麼脫離繭居的呢?第一次見面時,知美這麼問。

「我從高中時就想做珠寶設計,但我那當公務員的老爸不同意。媽媽也是那種只會要我上大學的人。我有個哥哥,上的是東京大學。我大學沒考上後,從早到晚就聽我爸媽在那邊碎碎念,結果我變得什麼都不想做,不知不覺就繭居了起來。本來已經忘掉珠寶設計的事,但家訪志工團體的人來我家。我老家是在長野縣,我媽好像是在衛生所聽說了那個團體,然後拜託他們來的。不過,還是花了一年多,才決定自己要做珠寶設計。繭居時,即使想著手做什麼,也沒那種力氣。就算有喜歡的事,大概也沒有持續下去的力量吧。力氣只在自己身體裡轉來轉去,就是使不出來。如果有人能好好聽自己說話,和那個人談,那麼自己的愛好和想做的事,也會變得清楚起來吧。」

介紹近藤給自己認識的,是同班的夏美。至於她怎麼認識他的,並不知道。夏美說和他喝過茶。近藤有和高中女生在玩嗎?還沒和他談過這件事。今天和他見面是第三次。第一次和他在吉祥寺站裡頭的「儂特利」見面時,覺得他看起來營養很差。一個大自己十歲的前繭居族。長得不高,也不是我喜歡的類型。會變成碰面那麼多次,那時想都沒想到。

「知美,妳是因為擔心妳哥哥,所以想和我談談?」

第一次見面時,近藤這麼問。我也不知道,自己這麼回答。是不是擔心哥哥,自己真的不知道。

「那或許是擔心妳爸爸或妳媽媽?」

近藤又問。擔心媽媽,知美說。

洗澡。姑且準備了大人味的內衣褲。和近藤不會有什麼做愛的氣氛。只是因為談話很有趣,所以來往,但今天或許會到他的工作室,姑且穿上大人味的內衣褲。和近藤在一起時,沒有性愛的氣氛,或許是因為想和他談繭居族的事吧。知美在秀樹開始繭居時,就有一種「果然是這樣」的感覺。雖然沒有預想到,但覺得大三歲的哥哥,在生活上和態度上,從以前似乎就很勉強在做著什麼。是變成繭居後,才找到吻合他的人生嗎?那時才瞭解到哥哥是喜歡那樣的。或許哥哥和爸爸很像。

哥哥繭居之後,爸媽之間的交談多了起來。知美擦著身體,這麼想。爸爸所堅持的,家人一定要在一起吃飯的規定,這些日子來差不多沒維持著了。以前就一直跟爸爸說行不通,然後爸爸忽然說,妳要買手機也可以。另外,自己早上洗澡的事,他也不再抱怨了。家人之間產生緊張。到那時為止,大家都遵從爸爸的話,悶在浮躁不安的家殼裡,感覺像是在演戲做樣子。

咖啡的香味。爸爸在磨咖啡豆。爸爸在家裡弄出來的習慣裡頭,恐怕只剩下早上泡咖啡了。「先喝黑咖啡。」「加那麼多牛奶就變成咖啡牛奶了。」……如果不這麼囉唆的話,或許會每天早上都喝。

有一次,知美意識到一件事。那是國中時。上完體育課後,看到自己的制服被紅原子筆劃得斑斑點點髒兮兮的。是誰幹的大致也想得到。是那個叫做吉本佳織的富家女孩。吉本佳織不但長相不佳,腦袋也笨。看到制服被弄得髒髒的,知美感覺從身體深處湧出一股力量。為什麼會冒出那樣的力量,並不知道。感覺是,生氣的話,就容易凝結出一股力量。吉本佳織朝我看著,但我把她的制服、課本、筆記本,甚至連書包都搶過來,在同學們眾目睽睽下,丟進校園角落的焚化爐。下次再給我搞什麼,我就燒死妳。這麼一說,吉本佳織哭了起來。

那時要是爸媽被找來學校,可就麻煩了。不過,那次之後,人生改變了。原本認為強者才會做出某些事,但那之後不再那麼想了。有時候也會因為做了某件事,不管你願不願意,而變成強者。那之後,再也沒人會欺負知美。想做的事就去做,知美瞭解了。想跟爸爸說的事也會說了。不知道知美在想什麼。媽媽老是這麼說。

天花板響著搖滾樂的低音貝斯,爸爸幫我倒咖啡。跟媽媽說,因為社團活動會晚點回來。其實是去見近藤,但爸媽信任我。升學班的高三生,在十月份是不太可能還有社團活動的,但爸媽已經被哥哥的事搞得筋疲力盡,不會注意到這種細節。

「是搖滾樂。」

因為是聽搖滾,哥哥今天精神比較好,知美的意思是這樣。知美想起近藤說的。是他朋友的事。那個朋友雖然不是繭居族,但據說音樂的喜好從英國搖滾變成古典音樂的一個月後,就自殺了。

「搖滾樂就還好。」

什麼意思?爸爸問。

「如果開始聽古典,可能就糟了!」

「什麼糟了?」……

秀樹

秀樹聽著「史密斯飛船」的第三張專輯,視線轉向窗邊的相機。套上望遠鏡頭的相機架在三腳架上。天色亮起來後,想再瞄一眼取景器,就一次。

把貼了好幾層的黑色製圖紙挖出一個洞後,已經過了好幾天。拿出放在書架後頭的相機盒,上面一層灰。剛開始繭居不久,想在夜裡把相機連盒子扔進河裡,不過後來並沒那麼做。高四的時候,對照相產生興趣。補習班的同學有人玩攝影,受了他的影響。跟爸媽說想買相機,很意外地馬上就買給我了。Canon的單眼相機,標準鏡頭之外,還買了300釐米的望遠鏡頭。

買相機給你了,要用功準備考試喔!爸爸是那樣的態度。讓人很火大,想把相機摔地上砸壞,但那時無法反抗爸爸。只照了幾卷底片後,就對照相失去興趣。剛買不久就變成沒用的東西,將近二十萬元的相機,感覺是自己無能的證明。把黑色製圖紙挖出洞時,想到用相機的望遠鏡頭看看外頭。外面應該看不進這裡吧。立好三腳架,裝好套上望遠鏡頭的相機。製圖紙的圓洞剛好是秀樹眼睛的高度。

因為相機的電池沒電,等到半夜家人都睡了,才去便利商店買電池,順便也買了底片。換了電池,啟動自動對焦,取景器裡出現樹叢和對面人家的影像時,覺得好像在做什麼壞事似的,緊張了起來。取景框的左半邊是樹,右邊看到的是對面人家的窗戶。

架好相機是半夜兩點,所以對面人家烏漆嘛黑,什麼都看不到。但秀樹就像賞鳥似地,那樣瞄著取景器好一會。烏漆嘛黑什麼也照不出來吧,心裡這麼想著,同時按了好幾次快門。之後也一邊玩遊戲、弄電腦,一邊又瞄了好幾次取景器。看到的只是月光下晃動的枯葉,但僅僅這樣,也有種參與了什麼的感覺。如此過了好幾天,沒看到人影。

能看到取景器框格切割下來的長方形現實,和網路的感覺不一樣。看到繭居族的網站,知道也有其他人像自己這樣,覺得安心多了。在某個BBS上,讀到有人寫說,無法忍受他人親密的樣子。

「有人在親熱,抱在一起。看到那樣,不,光是想像,就覺得有壓迫感。電視也是,看到那樣的場景,會覺得受不了。人們用這種方式來確認彼此的熱情,這樣的事實讓我絕望。我是絕對不可能變成那樣的。」

讀到這樣的文章,覺察到自己的心情也完全一樣。從別人的言詞裡,發現到自己的感受。其他繭居族說的話,讓自己覺得安心,知道痛苦的不是只有自己一個人。不過,理所當然,就算知道痛苦的不是只有自己一個人,痛苦自身並沒有因此減少。在BBS上,看到四十幾歲繭居族的苦惱,會有種優越感。但同時也想到,自己會不會也一轉眼之間,一直待在這個房間直到四十幾歲……

房間的窗戶用黑紙蓋住。內山秀樹在上頭用圓規畫出一個圈,然後拿美工刀挖出一個直徑十公分的圓洞。雖然圓洞剛好是相機長鏡頭的大小,但他並沒有因此想拿出從前買的相機。

自從這樣呆坐家裡以來,已經將近一年半。外出變得痛苦。房間沒有防雨外窗,只有窗簾,外頭的光線會滲進房裡來,覺得無法忍受,後來就用黑色製圖紙貼住自己房間的窗戶。製圖紙因為濕氣慢慢剝落時,就再貼補上去。現在,黑紙好幾層好幾層把自己和外頭隔絕了。

不想聽到外頭的聲音,特別是下頭街道行人的說話聲,連打招呼的聲音也不喜歡聽到。外面有一大堆人,在聊天、工作、談戀愛。就算窗戶貼上黑色製圖紙,也無法和這樣的現實完全隔絕。這樣的事當然知道。但是自己以外的世人,不逃避地過著現實生活,出入各種場所,和各式各樣的人見面,享受著人生。理所當然過著這種生活的世人,他們的聲音還是不想聽到。

在「繭居族」網站的BBS討論區裡,可讀到繭居時間比秀樹長很多,譬如五年或十年的人的貼文。大家都害怕外頭的別人。想到不是只有自己一個人這樣,秀樹稍感安心。和自己一樣,討厭聽到、看到窗外他人的聲音、身影的人也很多。但看了他們的文章覺得不安的是,如果一直逃避類似他人的氣味這種東西,以後似乎會變得連看到真人演的電影或照片也會害怕。有些人寫說,他們只敢看動畫電影或電視卡通。看雜誌也變得只能看漫畫,有真人照片的地方,會請家人先割下來丟掉。

才繭居一年半,秀樹安慰自己,別擔心吧。才二十一歲,和那些在網站裡出現的三、四十歲的繭居族比起來,他覺得有種優越感。不過,恐怕一轉眼自己也會變成那樣吧,想起來不禁覺得可怕。繭居大概半年時,或是和家人爭吵,或是看看打工訊息的網頁,或是寫email給朋友,可感覺到時間如此過去。但自從開始服用鎮靜劑後,身體變得倦怠無力,腦袋也迷迷糊糊,時間的經過變得不確定。不知道是藥物的關係,還是生活日夜顛倒的緣故,身體的反應變得很遲鈍,那之後的一年,感覺像在夢中,一轉眼就過去。

傍晚醒來,秀樹做的第一件事就是打開電腦,上網查信。只有幾封電子報。按理也不會有人寄信來。精神科醫師透過母親說過:給自己訂下小小的目標,什麼都可以,如果做到了,就誇獎自己一下。於是訂了各式各樣的目標:兩天去一次便利商店買牛奶;結交email朋友;別到早上七、八點才睡,最晚半夜三點以前要上床;天黑後,在自家附近散散步;試著和家人和善說話。雖然這麼訂了,結果一樣也沒做到。

只有焦慮變得更嚴重而已。「會死掉吧,這樣下去的話。」變成自己一人有時會這麼喃喃念著。不能放棄。網站的BBS常這麼寫著。或者,「別著急,先休息一下也很好」,這一類的也有。休息可以,放棄不行。就是這麼一回事。不過,這其實不簡單。對於「休息」和「放棄」的區別,秀樹並不瞭解。所謂「別放棄」和「休息也可以呦」之間的關係,無法瞭解。

這樣的事怎麼都好吧,原想如此輕鬆以待,但這麼一來,又是毛毛的感覺,又是心情舒暢的感覺,變成身體和腦袋像是要融化在一起那種奇怪的情況。這樣下去會神經脫線,會變得很奇怪,秀樹這麼想,於是決定在黑色製圖紙上挖個洞─其他要做的事也想不出來。花了兩個小時,用美工刀挖出一個十公分的洞。陽光穿透窗簾,照進房間裡,但秀樹並沒勇氣馬上從圓洞往外看。

【第一章】二OO一年十月X日‧內山家的早餐

昭子

二樓秀樹的房間傳來搖滾樂的低音貝斯,天花板好像在震動,但不是那種會吵到鄰居的音量。秀樹不喜歡和鄰居有摩擦。先生秀吉和女兒知美還沒起床。秀吉的早餐時間是固定的,會在七點三十五分整進來飯廳。那時,土司、沙拉或荷包蛋就得上桌。知美的起床時間不一定,醒得早的話,有時也比昭子早起,有時則睡得快要遲到,連頭髮也沒梳就來吃早餐。

昭子先前上網查了信。沒有延江清的。他昨晚才剛傳來一封信,昭子也回了,所以想說,也許對方又會有回信來。延江清是個二十九歲的木匠,比昭子小十三歲。因為昭子固定到精神醫師竹村的診所,兩人就這樣認識了。延江不是病患,竹村醫師的住家兼診所翻修時,他修理了屋頂和柱子。是他先搭訕,然後兩人一起去喝茶。串燒烤肉店、夜總會、居酒屋,木匠早起所以十年多沒看深夜的電視節目等,聊了這些話題。無憂無慮閒話家常的延江,看起來異樣的健康。

之後,開始和延江通信。去精神科醫師那裡、見諮商人員或去繭居族家長的聚會時,有時也會和他一起去吃午飯。和延江見面時,總會想到秀樹。坐在咖啡館,兩腳開得大大的延江,可樂的冰在嘴裡咬碎的聲音,大聲談論著日本足球代表隊的事─看著這樣的延江,總會想到為什麼這個年輕男人如此精神奕奕地在外頭工作,而自己的兒子卻足不出戶。然後就有了罪惡感。延江到現在都沒牽過自己的手。可是比較延江和秀樹時,或是和延江笑著而忘了秀樹的事時,昭子就意識到一種罪惡。

秀樹變成繭居族,是高四重考進了大學之後的事。第一、第二志願學校沒考上,進了東京都內不算有名的私立大學後,沒多久就開始了。不過在高四那年就已經有徵兆出現。有一晚,昭子準備了消夜的拉麵,端進房裡,秀樹的背影讓她感到一種前所未有的憔悴。放那裡吧。秀樹頭也沒回這麼說。昭子把麵放地板上,要離開房間時,叫了一聲「秀樹」。沒有回答,又叫了一次。「幹嘛!」秀樹轉過身來,低沉的聲音似乎不太高興。眉頭皺著、臉頰消瘦、眼神嚴厲。昭子脫口而出,說了聲「加油喔!」秀樹表情看似悲傷,起身走過來,拿起拉麵的碗,喊說「都這樣了還在說什麼加油!」同時把碗摔在地板上。從那晚起,秀樹似乎就變得古怪了……

秀吉

看一下錶,六點四十三分。三點左右醒來過一次,然後又睡著。醒來時,想著公司的事。只剩下工廠和技術部門後,像是全部被裁員了一樣,部下這麼說。看來真的很像是這樣。或許去年沒有接受自願退休是錯的?如果那時退休的話,可拿到薪水兩年份的「再就業準備金」。可是,就算退休,退休金怎麼也不到兩千萬,這樣存款早晚會花光。沒有收入之後,存款恐怕很快就會減少。問了被解僱的同事們,都是這麼說的。這麼一來,房貸也還不了,知美的升學費用也會沒著落。

不過,又睡著了真不錯。平常心裡有什麼不安時,醒來就會睡不著。這麼想著,秀吉又看了一次手錶。歐米茄錶,是剛進公司時,用第一次的年終獎金買的。不過,從兩年前開始,每天會慢兩分鐘。秀吉和昭子的房間是在一樓的和室。枕頭邊有電話,拿起來想聽一下報時,傳出來的是「唏─」的聲音,電話通不了。是昭子在上網吧。難道不知道現在是幾點嗎?雖然火大,但不能發脾氣。秀樹的事都是昭子在處理。昭子在書上或網路上查詢精神科醫師或諮商人員,然後實際去見他們,透過這樣得到寶貴的資訊。

如果是三年前的我,或許會發脾氣吧。這麼想著,秀吉離開被窩。想洗臉,但知美在洗澡,浴室進不去。用廁所的洗手台,濕一濕臉,又回到房間,穿上白襯衫。一樓除了這間和室以外,還有差不多五坪大的廚房兼飯廳。

現在進廚房的話,就得和正在用電腦的昭子說話。昭子現在正在看繭居族家長會或家訪輔導人員的網站吧。

昭子因為秀樹的緣故去精神醫師和諮商人員那裡等等,每月的費用需要兩萬。現在,每月兩萬的這種支出,感覺吃不消。原本一年兩百八十萬的年終獎金,這兩年只有五分之一。連獎金好的時期能付的房貸都付不了。為了這樣,每個月都得先存下一萬八千元。因為通貨緊縮,商品的價格持續下降,公司的營業額不斷減少。薪水削減從年終獎金開始,接著又規定每個月只能報十小時的加班,超過的時間就變成無給加班。最後每月原本八萬元的主管津貼只剩一半,六萬的業務津貼變成兩萬。存款持續減少。精神科醫師等的支出,實在讓人頭痛。

不過,那個精神科醫師說,給小孩個人房間是沒錯的。自從秀樹變成把自己關在房裡後,秀吉開始讀教育方面的書,像是名人或文化人的育兒見解,或是家人相處之道的書。不能太寵小孩,每本書都這麼講。尤其有很多專家說,給小孩個人房間是不好的。給小孩自己一個房間,會讓他們變得自私任性。給念小學的孩子個人房間,等於是會讓他們意外地習慣繭居………

知美

隔著走廊,秀樹的房間傳來音樂聲。聽到的只是搖滾的鼓聲和貝斯震動地板的聲音,聽不出是哪個樂團的哪首曲子。睡前聽著搖滾樂,看來哥哥精神還算不錯。知美的房間雖然有六個榻榻米大,但床鋪佔了百分之七十的空間。當初有自己的房間時,只有床是自己選的。也許是因為這緣故,所以喜歡大床。想要一張睡覺翻身或滾動時也不會跌下來的床。

知美起床,看到床邊手機的簡訊。是近藤寫來的。

「今天傍晚的話可以。」

近藤是珠寶設計師,在「吉祥寺」站那附近有個工作室兼住宅。昨晚傳簡訊給他說想見面,很快就得到答覆,知美高興了起來。簡訊是深夜三點半傳來的。熬夜了嗎?近藤快二十八歲了,在進專科學校前,也是繭居一族。好像有兩年半的時間,關在自己的房間裡。

是怎麼脫離繭居的呢?第一次見面時,知美這麼問。

「我從高中時就想做珠寶設計,但我那當公務員的老爸不同意。媽媽也是那種只會要我上大學的人。我有個哥哥,上的是東京大學。我大學沒考上後,從早到晚就聽我爸媽在那邊碎碎念,結果我變得什麼都不想做,不知不覺就繭居了起來。本來已經忘掉珠寶設計的事,但家訪志工團體的人來我家。我老家是在長野縣,我媽好像是在衛生所聽說了那個團體,然後拜託他們來的。不過,還是花了一年多,才決定自己要做珠寶設計。繭居時,即使想著手做什麼,也沒那種力氣。就算有喜歡的事,大概也沒有持續下去的力量吧。力氣只在自己身體裡轉來轉去,就是使不出來。如果有人能好好聽自己說話,和那個人談,那麼自己的愛好和想做的事,也會變得清楚起來吧。」

介紹近藤給自己認識的,是同班的夏美。至於她怎麼認識他的,並不知道。夏美說和他喝過茶。近藤有和高中女生在玩嗎?還沒和他談過這件事。今天和他見面是第三次。第一次和他在吉祥寺站裡頭的「儂特利」見面時,覺得他看起來營養很差。一個大自己十歲的前繭居族。長得不高,也不是我喜歡的類型。會變成碰面那麼多次,那時想都沒想到。

「知美,妳是因為擔心妳哥哥,所以想和我談談?」

第一次見面時,近藤這麼問。我也不知道,自己這麼回答。是不是擔心哥哥,自己真的不知道。

「那或許是擔心妳爸爸或妳媽媽?」

近藤又問。擔心媽媽,知美說。

洗澡。姑且準備了大人味的內衣褲。和近藤不會有什麼做愛的氣氛。只是因為談話很有趣,所以來往,但今天或許會到他的工作室,姑且穿上大人味的內衣褲。和近藤在一起時,沒有性愛的氣氛,或許是因為想和他談繭居族的事吧。知美在秀樹開始繭居時,就有一種「果然是這樣」的感覺。雖然沒有預想到,但覺得大三歲的哥哥,在生活上和態度上,從以前似乎就很勉強在做著什麼。是變成繭居後,才找到吻合他的人生嗎?那時才瞭解到哥哥是喜歡那樣的。或許哥哥和爸爸很像。

哥哥繭居之後,爸媽之間的交談多了起來。知美擦著身體,這麼想。爸爸所堅持的,家人一定要在一起吃飯的規定,這些日子來差不多沒維持著了。以前就一直跟爸爸說行不通,然後爸爸忽然說,妳要買手機也可以。另外,自己早上洗澡的事,他也不再抱怨了。家人之間產生緊張。到那時為止,大家都遵從爸爸的話,悶在浮躁不安的家殼裡,感覺像是在演戲做樣子。

咖啡的香味。爸爸在磨咖啡豆。爸爸在家裡弄出來的習慣裡頭,恐怕只剩下早上泡咖啡了。「先喝黑咖啡。」「加那麼多牛奶就變成咖啡牛奶了。」……如果不這麼囉唆的話,或許會每天早上都喝。

有一次,知美意識到一件事。那是國中時。上完體育課後,看到自己的制服被紅原子筆劃得斑斑點點髒兮兮的。是誰幹的大致也想得到。是那個叫做吉本佳織的富家女孩。吉本佳織不但長相不佳,腦袋也笨。看到制服被弄得髒髒的,知美感覺從身體深處湧出一股力量。為什麼會冒出那樣的力量,並不知道。感覺是,生氣的話,就容易凝結出一股力量。吉本佳織朝我看著,但我把她的制服、課本、筆記本,甚至連書包都搶過來,在同學們眾目睽睽下,丟進校園角落的焚化爐。下次再給我搞什麼,我就燒死妳。這麼一說,吉本佳織哭了起來。

那時要是爸媽被找來學校,可就麻煩了。不過,那次之後,人生改變了。原本認為強者才會做出某些事,但那之後不再那麼想了。有時候也會因為做了某件事,不管你願不願意,而變成強者。那之後,再也沒人會欺負知美。想做的事就去做,知美瞭解了。想跟爸爸說的事也會說了。不知道知美在想什麼。媽媽老是這麼說。

天花板響著搖滾樂的低音貝斯,爸爸幫我倒咖啡。跟媽媽說,因為社團活動會晚點回來。其實是去見近藤,但爸媽信任我。升學班的高三生,在十月份是不太可能還有社團活動的,但爸媽已經被哥哥的事搞得筋疲力盡,不會注意到這種細節。

「是搖滾樂。」

因為是聽搖滾,哥哥今天精神比較好,知美的意思是這樣。知美想起近藤說的。是他朋友的事。那個朋友雖然不是繭居族,但據說音樂的喜好從英國搖滾變成古典音樂的一個月後,就自殺了。

「搖滾樂就還好。」

什麼意思?爸爸問。

「如果開始聽古典,可能就糟了!」

「什麼糟了?」……

秀樹

秀樹聽著「史密斯飛船」的第三張專輯,視線轉向窗邊的相機。套上望遠鏡頭的相機架在三腳架上。天色亮起來後,想再瞄一眼取景器,就一次。

把貼了好幾層的黑色製圖紙挖出一個洞後,已經過了好幾天。拿出放在書架後頭的相機盒,上面一層灰。剛開始繭居不久,想在夜裡把相機連盒子扔進河裡,不過後來並沒那麼做。高四的時候,對照相產生興趣。補習班的同學有人玩攝影,受了他的影響。跟爸媽說想買相機,很意外地馬上就買給我了。Canon的單眼相機,標準鏡頭之外,還買了300釐米的望遠鏡頭。

買相機給你了,要用功準備考試喔!爸爸是那樣的態度。讓人很火大,想把相機摔地上砸壞,但那時無法反抗爸爸。只照了幾卷底片後,就對照相失去興趣。剛買不久就變成沒用的東西,將近二十萬元的相機,感覺是自己無能的證明。把黑色製圖紙挖出洞時,想到用相機的望遠鏡頭看看外頭。外面應該看不進這裡吧。立好三腳架,裝好套上望遠鏡頭的相機。製圖紙的圓洞剛好是秀樹眼睛的高度。

因為相機的電池沒電,等到半夜家人都睡了,才去便利商店買電池,順便也買了底片。換了電池,啟動自動對焦,取景器裡出現樹叢和對面人家的影像時,覺得好像在做什麼壞事似的,緊張了起來。取景框的左半邊是樹,右邊看到的是對面人家的窗戶。

架好相機是半夜兩點,所以對面人家烏漆嘛黑,什麼都看不到。但秀樹就像賞鳥似地,那樣瞄著取景器好一會。烏漆嘛黑什麼也照不出來吧,心裡這麼想著,同時按了好幾次快門。之後也一邊玩遊戲、弄電腦,一邊又瞄了好幾次取景器。看到的只是月光下晃動的枯葉,但僅僅這樣,也有種參與了什麼的感覺。如此過了好幾天,沒看到人影。

能看到取景器框格切割下來的長方形現實,和網路的感覺不一樣。看到繭居族的網站,知道也有其他人像自己這樣,覺得安心多了。在某個BBS上,讀到有人寫說,無法忍受他人親密的樣子。

「有人在親熱,抱在一起。看到那樣,不,光是想像,就覺得有壓迫感。電視也是,看到那樣的場景,會覺得受不了。人們用這種方式來確認彼此的熱情,這樣的事實讓我絕望。我是絕對不可能變成那樣的。」

讀到這樣的文章,覺察到自己的心情也完全一樣。從別人的言詞裡,發現到自己的感受。其他繭居族說的話,讓自己覺得安心,知道痛苦的不是只有自己一個人。不過,理所當然,就算知道痛苦的不是只有自己一個人,痛苦自身並沒有因此減少。在BBS上,看到四十幾歲繭居族的苦惱,會有種優越感。但同時也想到,自己會不會也一轉眼之間,一直待在這個房間直到四十幾歲……

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。