商品簡介

本文集收錄嶺南大學學人林縵華的部分學術文章、回憶錄及若干書信。她的生活、工作、研究和寫作跨越將近一個世紀。文集呈現了二十世紀中國知識分子曲折坎的人生道路,尤其是女性知識分子的艱難人生抉擇,有助於人們瞭解二十世紀中國錯綜複雜的社會、政治和歷史。同時,作為親歷者的口述與回憶,文集也是珍貴的第一手歷史資料。林縵華的經歷是二十世紀嶺南大學學人的一個生動個案,也是近一個世紀中國社會變遷的縮影。

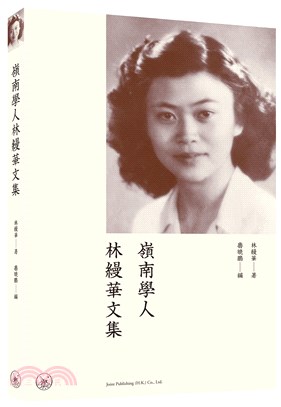

作者簡介

林縵華,又名林佩丹、林美珍、林思、梁美珍。祖籍廣東番禺,1929年出生於香港,2021年於北京去世。曾就學于天津工商學院(津沽大學)、廣東嶺南大學,先後師從吳玉如、容庚、陳寅恪、龍榆生等先生。早年研究詞學、吳夢窗詞、朱彊邨詞。1951年投筆從戎,離開嶺南大學,奔赴蘭州,加入中國人民解放軍西北軍區。此後歷任西北軍區政治部幹事、陝西省委幹部文化學校教員、國家農墾部《中國農墾》編輯部編輯、農業部政策研究室幹部、中國農墾經濟發展中心幹部等職。

魯曉鵬,林縵華次子。出生於西安,童年和少年時期在北京生活和學習。1979年赴美國留學。現任美國加州大學戴維斯校區比較文學系教授。

序

林縵華,又名林佩丹、林美珍、林思、梁美珍。1929年出生於香港,祖籍廣東番禺,2021年於北京去世。她曾就學於天津工商學院(津沽大學)、廣東嶺南大學,先後師從吳玉如、容庚、陳寅恪、龍榆生。她早年研究詞學、吳夢窗詞、朱彊邨詞。1951年,她響應國家號召,投筆從戎,離開嶺南大學,奔赴蘭州,加入中國人民解放軍西北軍區。此後歷任西北軍區幹事、陝西省委幹部學校教員、國家農墾部《中國農墾》編輯部編輯、農業部政策研究室幹部、中國農墾經濟發展中心幹部等職。她後來的研究和工作範圍涉及中國歷代屯墾、氣功的理論和實踐等課題。基於家庭遭遇和個人命運,她在晚年寫下對於中國當代歷史的刻骨銘心的深刻反思。

這本文集收錄了林縵華各個時期的一部分文章、回憶錄及若干信件。她的生活、工作、研究和寫作跨越將近一個世紀。文集呈現了二十世紀動盪歲月中香港和中國內地知識分子的曲折人生道路,尤其是女性知識分子的艱難人生抉擇。她的文章與回憶有助於專家、學人和一般讀者瞭解二十世紀中國錯綜複雜的社會、政治和歷史。同時,作為一個親身經歷者對歷史事件的口述和記錄,文集也是珍貴的第一手歷史資料。林縵華的經歷是二十世紀嶺大學人的一個生動的具體案例,也是近一個世紀的中國歷史變遷的縮影和索引。在二十世紀上半葉,不僅林縵華本人就讀嶺南大學,她家族裡很多人也先後在嶺南大學讀書,包括她的父親、胞弟、堂姐和幾位姑姑。一定程度上,林家是一個嶺大家庭,而林縵華是嶺大學人的一個代表。

這部文集跨越林縵華六十多年的寫作生涯。林縵華的第一篇長達九千字的學術文章《略談吳夢窗》,發表於一九五○年元旦的嶺南大學國文學會刊物《南國》(她以「梁美珍」的名字發表此文)。與她在同期刊物一起發表文章的作者大多是她的老師:陳寅恪、王力、容庚等人。她一生最後一篇文章是一萬多字的口述文章:《回憶恩師吳玉如、容庚、陳寅恪、龍榆生先生》,於二○一五年發表在《文匯學人》。這篇情文並茂的文章被眾多網站轉載,任何人在網站上搜索「林縵華」三個字,便會看到這篇文章。

這本文集包括學術研究與學者記憶,人生經歷與時代反思,家庭親情與個人興趣。收錄的第一篇文章是前面提到的回憶,講述林縵華在私立嶺南大學的求學經歷,大學的風氣,她與恩師容庚、陳寅恪、龍榆生的交往,以及她對詞的研究。文集也選錄了她在嶺南大學期間寫的兩篇詞學文章。文集的第二篇文章也是她在晚年的回憶:《林孟熹生平紀事》。她概述自己哥哥在中國大陸起伏跌宕的一生,從一個具體的側面印證了現代中國歷史的發展軌跡。

由於工作性質和個人興趣,林縵華晚年拓寬了自己的學術領域。她的長文《我國自漢迄清歷代屯墾概況》探討兩千多年的中國歷代屯墾政策和狀況,為國家的農業發展和國防政策提供了歷史依據和參考。作者翻閱大量歷史典籍,翔實引證,仔細考察,寫出一篇不可多得的文章。另外一篇文章源於作者晚年對氣功的著迷和修煉。在強身健體、益壽延年的同時,她探討如何回歸中國傳統健康理念,對其發揚光大,把氣功作為新的科學來發展。在更深的層次上,作者表述其對存在終極和人生真諦的領悟。

林縵華的一部分文章屬於人生經歷與時代反思。這樣的不斷反省和分析,從她二十多歲參軍直到晚年,貫穿了她的一生。尤其在晚年,飽經人世滄桑的她對世界有了新的、更成熟的認識。文集選用了一篇這類文章。她講述在中華人民共和國成立前後的歷史巨變中她的個人命運。林縵華做了重大的人生抉擇,決定離開以往的生活圈,拋掉過去,去偏遠的西北參加中國人民解放軍。她回憶他們這批嶺南學人的坎坷人生經歷,其中的悲劇和喜劇。[1]在類似的文章中(雖然沒有收入文集),她詳細分析了新中國的政治運動和經濟發展政策,以及它們對民眾生活的影響。她痛定思痛,論及五十年代的反右運動和「大躍進」,一九六二年召開的中共中央「七千人大會」和中共八屆十中全會,以及後來的「文革」。那些忽左忽右、翻雲覆雨的方針乃至極「左」路線,對中國人民的工作、生活、命運產生直接影響乃至造成悲劇,包括林縵華本人(此時已改名為「林佩丹」),自己的家庭,以及身為國家幹部的丈夫。

文集中收錄的林縵華的家書,一方面體現了林縵華的家庭親情與個人興趣,另一方面也折射了廣闊的社會背景。她寫給父母的幾封家書(1950-1951年)是珍貴的第一手歷史資料,表現了在那個歷史節點的一個年輕女性知識分子的思想發展過程。信中涉及她與陳寅恪、龍榆生、容庚、嶺南畫派畫家黎雄才、西洋畫畫家司徒衛等人的交往,當時社會風貌,身邊日常生活,等等。跨越時空,在一九七○年代,她寫給自己子女的一封家書反映了社會主義時期的歷史風貌和家庭情感。

文集最後的後記,是魯曉鵬的回憶文章,概述林縵華(林佩丹)波瀾壯闊的一生。他講述林縵華如何從一位廣東和香港大戶人家的千金小姐轉變為一個社會主義中國的國家幹部,她飽經滄桑的人生,她個人和家庭的遭遇,以及她對人生的感悟和對人的尊嚴的捍衛。

文集收錄部分珍貴的照片和墨蹟。照片來源於不同的歷史時期和地點:民國時期,抗日戰爭時期,國共內戰時期,一九四九之後的新中國時期,從一九三十年代到二十一世紀。照片含括林縵華的童年、少年、青年,歷經中年,直到老年,反映了中國不同歷史階段的風貌和不同社會制度的現實。照片攝於作者在不同時期的生活地點:廣州,南京,香港,上海,蘭州,西安,北京。

作為一個女性知識分子,林縵華生活在一個特定的歷史時期,她的人生道路、事業抉擇、個人命運自然受到時代大趨勢和客觀環境的決定和影響。在一九四九年之後,一些基本的社會因素、思想矛盾和生存的兩難境地纏繞了她的一生並貫穿了她的寫作。出身與事業的矛盾,階級與政治覺悟的關係,親情與政治立場的對立,成了她終身需要面對和協調的基調和主題,她也因而付出了沉重的代價。

林縵華出生於廣東一個富裕的大戶人家,從小受到良好的教育。由於家庭的熏陶和父親的影響,年輕時候的林縵華對詞學產生濃厚興趣。她得以就讀當時頂尖的私立貴族大學——嶺南大學,並授業於幾位國學大師。她對詞的學習和研究,得到了老師們的認可和鼓勵。她的畢業論文題目是朱彊邨詞,因為她認為朱彊邨是晚清詞集大成者,她在論文裡寫道:「朱氏特以造詣之深,身世之感,融諸家之長,卓然自樹一幟,不惟光大常州派,且非常州門戶所能限矣。故論清詞者,謂愈晚出而愈精。而集其大成,為一代之詞宗者,則眾論所歸,咸推朱彊邨先生焉。」(《朱彊邨詞論》)經過陳寅恪的推薦,朱彊邨的嫡傳弟子龍榆生成為她的論文導師。

林縵華二十歲時發表的論文《略談吳夢窗》,可謂一鳴驚人,達到高超的學術水準,被老師和同學們賞識。在這篇博引旁徵、論證縝密、超級複雜的學術論文的結尾,作者發出她作為一位獨立女性的聲音,寫出了一段與學術無關的話。她說:「我喜歡夢窗的詞而不喜歡夢窗的為人,我愛讀夢窗詞而不愛做夢窗詞。」以下是她提出的理由和對中國傳統士大夫們的「總抗議」。

為什麼我喜歡其詞而不喜歡其人呢?夢窗之詞若論運思之深,章法之密,煉句之精,字面之雅,用典之奇麗,音律之諧協,皆可稱詞壇之一流作品,而別開生面者。的確深得美成之妙,雖其天分或不如美成,而工力有時或且過之。夢窗的詞,猶之玉溪生之詩,此語誠為確論。這是我所愛讀的。但覺翁的為人就不可同日而言了。我不贊成他的私德,也不佩服他的政治人格。他在私德上,是好酒好色的。雖然,時代的變遷,道德的觀點容或不同,不能以今日的眼光去非議古人的行動,但我總覺得一個老翁,還想癡戀著,或者留戀著一個少女,無論如何,是不雅觀的。至於他的政治人格,他生於南宋末季,眼見宋室之將亡,無匡時濟世之謀,惟日夕追陪顯要,遊覽吟詠,諮嗟太息,將興亡之感慨,寄諸於詞。雖然,這種態度是中國亡國士大夫的一貫作風,本無足怪,或比諸趙孟頫、錢謙益之流要稍勝。但他們為什麼不能學張子房之揮動其博浪金錐?為什麼不能像文文山的慷慨奇節?我這種感想,不是專指摘覺翁一人,我是向好酒好色的詞人騷客們,提出一個總抗議。我更向一班不謀匡國濟民的士大夫們提出一個總抗議。(《略談吳夢窗》)

晚年林縵華回想往事,談到文章中的這段話,略帶羞澀,說自己當年衝動片面,寫了這段無關聯的話。其實,這證明了一位年輕女性萌生的自強自立的女性意識。這是非常難能可貴的。她不贊成這類詞人的「私德」、「政治人格」。而張良、文天祥那樣的古人則是她敬佩的。

中華人民共和國的成立以及抗美援朝戰爭的爆發,改變了林縵華那一代人的思想和前途。嶺南大學校園內的氣氛也來了一個一百八十度的大轉彎,從一個親美的有教會背景的大學轉變為一個反美的陣地。社會上號召大學生參軍、參幹,加入抗美援朝戰爭,這也觸動了林縵華的心。不可預測的歷史進程改變了她的初衷。作為一個追究進步而熱愛國家的大學生,她決定摒棄過去,離開嶺南,離開家庭,去西北加入解放軍,參加新中國建設。日後她回憶道:

全國解放後,共產黨給新中國帶來欣欣向榮的新氣象,女幹部們自立、自強的形象加上在北京的哥哥來信,希望自己妹妹不做一個靠丈夫過日子的太太的勸喻,使我開始產生新的人生觀,憧憬一種新的生活。解放後,嶺南大學不少在讀的學生對共產黨政權懷疑、不信任,陸續轉赴美留學,父親此時也對我說:如果你也想去美國念書的話,可以送你去。我以自己是讀中國文學的,英文基礎不好而拒絕,其實內心深處則是思想意識正在變化。抗美援朝運動導致我做出「參幹」的選擇,使我的人生軌跡發生了巨大變化。「參幹」以後的遭遇如同許多嶺南同學一樣,都有過在無產階級專政的政權下,承受著剝削階級家庭出身和海外關係的重壓,在一場又一場的政治運動的風風雨雨中,走著坎坷的人生道路的一段經歷。(《從嶺南到西北》)

時值一九五○年底、一九五一年初,林縵華是二十歲出頭的女大學生。對於自己的未來,她可以回到香港,或去海外留學,或在學府任教,或嫁人做太太。但是,她做出了參幹、參軍的選擇。這個大膽的決定徹底改變了她的人生軌跡。雖然後來她為此付出慘痛代價,但她不後悔當初的決定。一個熱血青年理應在國家需要時挺身而出。在日後的工作中,她利用自己堅實的文字功底,為國家和人民服務,在新的領域裡進行研究(比如撰寫長文《我國自漢迄清歷代屯墾概括》)。

因為參加革命工作,林縵華和她的嶺南大學同學的坎坷經歷,也發生在她的哥哥林孟熹身上。林孟熹畢業於燕京大學,先後在中宣部和外交部工作。一九五七年被劃為「右派」。然而,他並沒有從此消沉,而是盡可能地為國家效力。一九七○年代末,有關單位取消了他的「右派」帽子,給他恢復名譽。在離開香港三十年後,他終於回家了。一九七八年歲末,他行至深圳羅湖橋頭,即將踏入香港土地,百感交集,賦詩抒情:

殘葉奈何辭故枝,橋頭舉步復棲遲。

多情故里喜重見,無功老驥枉驅馳。

卅載功罪憑誰說,一片冰心難我移。

神州何日奔萬馬,願化飛塵伴征衣。(《林孟熹生平紀年》)

「一片冰心難我移」、「願化飛塵伴征衣」等詩句,表明了林家兄妹和他們那一代人的胸襟和情懷。雖然飽受磨難和艱辛,他們的拳拳愛國之心和奉獻精神從未改變。

隨著中國大陸政治氣候的變化和整個民族的成熟,晚年的林縵華對自己的過去有了重新的認識和評價。她的態度從揚棄傳統文化轉變為致力於傳承文化。在她八十六歲高齡的口述文章《回憶恩師吳玉如、容庚、陳寅恪、龍榆生先生》裡,她深為感慨地寫道:

參軍以後很長的一段時間,我自覺地不認同所謂的反動封建文化,反動學術權威,不再去回憶當年的師長所傳授的學業,甚至於噤若寒蟬。直到「文化大革命」結束較久之後,當社會能夠比較理性地評價中國的傳統文化並致力於承傳和傳播中國傳統文化的大師們的時候,清朝顧貞觀詞《金縷曲》「深恩負盡,死生師友」的那句話常常縈迴於我心中,引起很深的共鳴而不能自已。尤其是對當年陳寅恪先生和龍榆生先生正在悉心指導我寫大學畢業論文的時候,我竟然不辭而別的這種行為,總有一種沉重的負罪感而不能釋懷。

她的這篇長文,不僅是珍貴的歷史資料和對往事的回憶,也是對中國文化傳統的再認同和深情禮讚。

一個永久纏繞而揮之不去的情結是林縵華與父親的關係。本來簡單自然的父女關係,在新的社會環境下演變為親情與政治立場的對立。直到參軍前,林縵華與父親都保有深厚、融洽、良好的親情。在學業上,父親引導了女兒對詞的興趣;在生活中,女兒是父親的掌上明珠。從文集中幾封女兒在一九五○年從嶺南大學寫給父母的信件,可以看出斑點。但是,在那封寫於一九五一年四月、從解放軍西北軍區發出的信裡,女兒的思想和對父母的態度起了變化。

我希望你們能回國居住,父親年紀還輕,能夠出來做點事不更好嗎?只要能坦白過去,相信不會有什麼問題的。希望你們能詳細的考慮一下。

……

我很願意像你們信中說的把泥上指爪視為一些為國家人民服務的功績(不過我不幻想什麼功績,我只希望能做大海中的一點滴),並且還要終身向著這目標走。爸爸、媽媽,假如你們看到你的女兒能夠為國家人民服務,找了一條正確而光明的道路,那麼不是很安慰和愉快嗎?假如你們要掛念我,我願意更盡力地為人民服務來報答你們。

女兒信中的語言,已經不再是以往兒女情長的輕鬆閒談,不再涉及打橋牌、划船、學畫、詞學,而是充滿革命話語。她勸說父母離開香港回到內地居住,而自己「找了一條正確而光明的道路」,將以「為國家人民服務」報答父母。她本人在軍區也必須通過軍區組織部門嚴格的幹部審查。在她所屬的西北軍區政治部內,很少人有她這樣的出身和海外關係。她要向組織如實陳述自己的出身和家庭背景。她還取了新名字:「林佩丹」,不再是林縵華。在日後給父母的信中,她還寫了責備父親過去歷史的話語,導致父女關係破裂,雙方書信斷絕。

父親在香港早已脫離政界而改為經商。同時,他也是香港詞社「堅社」的成員,寫下大量動人的詞作,後來編成詞集《碧城樂府》。他的許多詞表達了對親人、子女、友人、和中國內地的眷戀。比如,其中一首詞《鷓鴣天.恩怨都隨一夢銷》就是表達對女兒的思念。試抄錄另一首詞如下。此詞寫於壬辰重九,即一九五二年農曆九月九日重陽節。父親身處香港,而女兒遠在甘肅蘭州。

桂枝香.壬辰重九

韶華似舊。正異客異鄉,又逢重九。乍雨還晴總是,釀愁時候。茱萸強自簪巾幘,繞危欄,獨憑高岫。夕陽無限,江關何處,幾回搔首。

更誰共、東籬把酒?歎人遠天涯,淚沾襟袖。故國西風,料也比黃花瘦。何須更問秋能幾,且看他敗荷衰柳。膾鱸休憶,無多歸興,亂鴉啼後。

父親在重陽節表露了「異客異鄉」、「江關何處」、「人遠天涯」、「故國西風」的孤獨感覺和思鄉情結。隨著時間的推移和中國大陸階級鬥爭的緩和,林縵華對自己的父親也有了重新認識。她悔恨當年的衝動和對父親的責怪。她和弟弟以及她的子女花了幾年時間整理父親的詞集和資料,將其付諸專門機構出版和保存。[2]這是她對父親表達遲來的歉意,也是傳承中國文化的一個實際行動。

林縵華生命中的另一條主線是她與丈夫魯直的患難與共、悲喜交織的命運。他們在西北軍區相識相愛,於一九五一年十月在蘭州結婚。他們兩人的出身、家庭背景、和生活習俗,有著天壤之別。林縵華出生在南方,成長在所謂的「國統區」和抗日戰爭時期的「淪陷區」。魯直出生於陝北的一個農民家庭,長期工作在革命根據地和革命隊伍裡,出身可謂根正苗紅。 [3]他們兩人的結合頗具傳奇色彩。

當林縵華在繁華的大都市香港、廣州、南京、天津讀小學、中學、大學的時候,魯直則從事革命工作,日夜奔波在陝甘寧邊區、中共西北局和西北野戰軍。做一個有趣的橫向比較,可以看看魯直和林家在一九四九年的幾個月內分別做了什麼事。時任解放軍第一野戰軍宣傳部長和文化部長的魯直,於一九四九年四月二十六日在野戰軍政治部的宣傳會議上作報告,題為:《一年來宣傳工作基本總結和今後意見》。他一方面總結過去的工作,同時他督促解放軍的指戰員適應解放戰爭的發展,準備接管城市,把工作重點從農村轉移到城市。那時林縵華和她的家人在哪裡,做些什麼哪?林縵華在廣州市的嶺南大學讀書,耽愛詞學,父母居住香港。在大學秋季開學之際,她和父母在香港送弟弟去美國留學,學習科學。父親寫出豪邁的送別詞《摸魚子.送仲嘉兒赴美》。

背西風、提攜何往,煙波渺渺南浦。年年傷別傷秋慣,省識河橋深處。行且住!念此去、江山信美非吾土。叮嚀爾汝,縱萬里乾坤,十年書劍,莫忘神州路。

憑誰訴?曷不生兒愚魯,趨庭繞膝朝暮。天涯冷落霜風緊,薑被夜寒何補?千萬縷,歎白髮、緣愁哀樂中年度。憑欄無語。看碧海青天,沖霄鴻鵠,振翮乘風去。

父親囑咐兒子:國外雖然好,但畢竟不是自己的國家,不要忘記家鄉。「江山信美非吾土。叮嚀爾汝,縱萬里乾坤,十年書劍,莫忘神州路。」子女不在身邊,父親感到孤獨;但還是希望子女前程遠大,將來一展宏圖。「看碧海青天,沖霄鴻鵠,振翮乘風去。」

也就是在林縵華送別弟弟去美國的時間段,一九四九年八月,魯直所在的第一野戰軍攻克蘭州。蘭州也因此成為西北軍區所在地。兩年後,一九五一年,林縵華和魯直恰恰在位於蘭州的西北軍區相遇,聯姻,組成家庭。這兩位帶有渾然不同階級背景的個人,如此走到一起,是一段佳話,也埋下潛在的禍因。

魯直是一位忠誠的國家幹部。他一生勤懇工作而不計較個人得失。也正是他的正直和忠貞導致了仕途的沉淪和最終的悲劇。一九六二年中共中央召開擴大會議,又稱「七千人大會」。身為西安市委書記處書記,魯直參加了這次會議。他被同事推舉代表西安小組在大會上發言、反映情況、給領導提意見。據林縵華回憶:「魯被推為代小組發言,其實是一個『兩難』的角色,不講大家對領導工作的意見則有悖眾意,如實代表發言而被批判戴帽者在以前的多次運動中屢見不鮮。魯還是抱著忠誠之心,不取明哲保身之道⋯⋯終至不可避免地惹來大禍。」(《新中國曲折道路》,未收於文集)因為他的發言,事後魯直被工作單位批判,調離陝西,降級使用。在一九六○年代,中國大陸的政治生態不斷惡化,終究導致「文化大革命」的爆發。林縵華和魯直受到政治運動的衝擊,導致家破人亡。魯直在「文革」幹校深受迫害,含冤去世。

林縵華和魯直是患難與共的恩愛夫妻。但是,在殘酷的現實面前,林縵華的出身和海外關係,成了政治運動中別有用心的人打擊魯直的藉口和突破口。林縵華認為自己拖累了丈夫。她在《從嶺南到西北》的結尾這樣寫道:

人生有種種痛苦。一個深愛著你,你也同樣愛他,他卻因為你的緣故,長期被連累著,這個緣故又不是自身的錯誤,雙方只能處於無奈的壓抑中,直至他含冤去世,從沒有一句抱怨的話。這是一種無法用言語表達的痛苦。斯人已矣。我在魯去世近三十年之後,再次翻閱盈尺的為魯昭雪的申訴書的底稿和一堆記錄著「文化大革命」中魯被迫無限上綱上線的自我批判、認罪的筆記,已經不再是悲憤,而是對歷史的反思和人生的感悟。我一頁一頁地撕碎、扔掉那些記載著在那場極「左」路線之下的洗劫中,人們是如何被運動和殘酷鬥爭所扭曲,顛倒黑白,捏造罪行,踐踏人的起碼的尊嚴,蹂躪人的心靈的材料。不過還是保存了一些,好讓活著的人對那段沉重的歷史仍然保留著記憶。

歷史是不能忘卻的,也不應當被忘卻。人們曾經承受的精神創傷也會陣陣作痛,不能消失。林縵華發自肺腑的回憶是對那段荒誕歷史的見證和控訴。

隨著歲月流逝,林縵華成為人母,也同樣寫信教育自己的子女。一九五○年代初期,她離開香港和廣州,奔赴偏遠的西北地方參軍。二十多年後的一九七○年代中期,她的長子也離開大城市北京,遠走西北,去新疆參軍服役。與此同時,她的女兒在北京郊區「插隊」學農,「接受貧下中農再教育」。時值「文革」晚期,在一封寫給在新疆服役的兒子的信中,她語重心長且帶有幽默地敦促子女追求進步,認真學習,兄妹間展開「革命的競賽」。她寫道:

曉燕給你寫信了嗎?今天接她來信說目前天天練「蹲功」給棉花移苗、除草、鬆土,連跪帶爬,疲勞不堪。過幾天就收麥子了,可能每天只能睡三個小時。就看曉燕能不能挺過去,經得住這場鍛煉了。曉燕在那裡大概挺努力,隊裡已提名補選她為團支書(不知批下了沒有)。她不是說要和你展開革命的競賽嗎?望你也加油。(《致長子魯曉龍信》)

她引導孩子們不怕吃苦,不嬌生慣養,勇於在勞動和集體生活中鍛煉自己,完善自己。她要大家一起「加油」,互相鼓勵。

林縵華晚年練習氣功,尋求生命的寄託,企圖超越自我,與天地自然混而為一。(見其文《十年悟宗旨,「春育」解混元》)。但是她的意識令她不能完全超越塵世,對往事不能釋懷。她不斷地凝視和介入這個悲喜交加的人世間,一息尚存,便要做出最後貢獻。她愛這個世界,愛她的親人,緬懷過去,珍重傳統,也珍重自己努力踐行的事業。在她離開這個世界去彼岸安息之際,人們也應當認識這位曾經生活在這個世界上的平凡而又奇特的嶺大學人。我們為她在人間留下的印記而感歎。林縵華九十多載的跌宕起伏、幾經反覆的命運,是現代歷史進程的一部分。瞭解她也是瞭解歷史,瞭解中國。

目次

前言(魯曉鵬) i

回憶恩師吳玉如、容庚、陳寅恪、龍榆生先生 001

林孟熹生平紀事(懷念林孟熹) 035

略談吳夢窗 051

朱彊邨詞論 069

我國自漢迄清歷代屯墾概況 081

十年悟宗旨,「春育」解混元 119

從嶺南到西北:歷史巨變與個人抉擇 127

家書選輯 139

後記 求索九十載:懷念母親林縵華/林佩丹(魯曉鵬) 150

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。