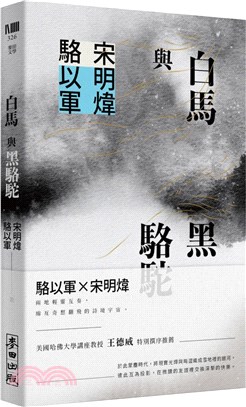

商品簡介

小說家駱以軍X詩人宋明煒兩地輕靈互奏,

綿亙奇想翻飛的詩境宇宙。

於此蒙塵時代,將現實光燁與晦澀織成雪地裡的銀河,

彼此互為投影,在微醺的友誼裡交換深摯的快樂。

這是一種奇妙的緣分。他們藉網路互通有無,談抱負談創作談情懷,每每不能自已。言之不足故嗟歎之,嗟歎不足故歌詠之,遂有了詩。他們的詩作有的空靈抒情,有的充滿人間氣息,原非刻意為之,合成一集,卻有了巧妙的對應。《白馬與黑駱駝》是他們各自跨越時空、專業、想像界限的嘗試,也是友誼的見證。

――王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授)

/

冬夢裡的白馬,飛奔穿梭在我們說不完的故事,

暮色裡的雪,照亮記憶深處的密林⋯⋯

白馬與黑駱駝踅走、重逢於詩行之間,

他們翻玩文明與藝術,寄託深邃情意哲思;

面對殘穢漫漶的現世,仍保有一絲純真的奢侈,

以及選擇轉身的決心。

自二○○五年初見,駱以軍與宋明煒即在文學的牽引之下交會出友誼的花火。漫漫長夜裡,在光與影互相顛倒的濛曖時光,他們夢話般地訴說文學的樣貌;朦朧街燈、高大樹影間,意猶未盡的談詩、談小說,談浸潤彼此靈魂中那些難以抹除的文學經典,激盪出對異托邦世界的想像,鑽探知識的可能性,以及與此新時代對話的方式。

本書分為「我們的世界――給以軍」、「但使願無違――給明煒」兩輯,各自舉重若輕地書寫中年維特的煩惱,並收錄兩人受到對方牽引,於此十多年來淬礪累積的詩作。宋明煒以深受駱以軍推崇的〈白馬〉起頭,連篇作品透過雪地、冬夜、海洋等意象,拆解繁蕪文明背後,關於人心內核的明暗風景和映透著孤獨的潔淨情感,並深受電影與藝術感召,將生命之希望/缺憾寄託於畫作、自然與迷離的夢境哀歌之間,文字寧謐且靈動耀人。

對映於宋明煒的潔白敘事,駱以軍以其瑰麗詭誕語法,打散線性敘述,腦洞大開地將異質但又糾纏不已的故事和畫面,以極富小說感的詩意語境裸現而出:飄蕩的遊魂、屈辱變形的腦殼、被困在小玻璃盒中的鍬形蟲,在在將現世殘忍與喟嘆化為繁複意象,既美麗又帶著荒謬的針刺,洞穿人們對世界的重重詰問。

「白馬和黑駱駝,實在如同左手畫右手,或奇美拉的兩個偶然顯形。我讀以軍為本集新寫的詩,感動且明白這些文字超出了有形有矩的詩,是我們苦難而無物的『今夕』亦『明朝』在黑駱駝中的量子纏結,也是所有那些如永恆粒子般的微小卑微的善良和美,呈現為白馬狀態的曼陀羅分形。以軍也是我心目中的白馬,我則是笨笨的寫字人,是那個目睹宇宙奇蹟驚嘆不已卻無處鑽鑿的工匠,試圖在自己剎那的方寸畫頁上,重繪白馬和黑駱駝在現實世界中的投影。」――宋明煒

「白馬與黑駱駝」這個對照組的兩個『夢中動物』,它們未必屬於光,未必屬於影,但很奇妙的,我其實大明煒六七歲,但他著實很像阿難博學聰慧,像所謂『希臘性』那樣的寬闊多樣。生命很多時刻其實是開了我一個『新手印』,全新打開另一個世界的啟蒙者,但並不是老師,更像少年玩伴,真心實誠,且因慷慨的個性,完全不保留傾心相授。⋯⋯這些帶點微醺的,友情的,以詩的形式,遣悲懷、寄缺憾、文明想像的暢恣激情、難以言喻的『只有此刻的我看見這樣的美景』,我覺得這是一本無比美麗的小書。」――駱以軍

【精選摘文】

冬天的夢裡,夏天豐盛如節日

我呼出的白色的氣息,在記憶裡變成冰,化成水

白馬從夢的池塘飲水,飛奔著穿過我們來不及寫完的故事

陽光灑滿的道路上,我找不到白馬的蹤跡

也許它留下的是故事裡的一個個字跡

講故事的衝動,從夏天開始

冬天的夢裡,故事還沒有完

――宋明煒,〈白馬〉

一隻手最多只能握住另一隻手

我是妳心愛的那個人嗎

憂傷的內心,沒人能安慰

一隻手捉住的,也許什麼都沒有

――宋明煒,〈愛情的小賦格曲〉

寂寞的人坐著看花

噁心的人使人心脾不爽

開槍的人念念有詞

滑手機的人眼球如流星雨

說謊的人想不起他在胚胎時的模樣

抽菸的人最熟悉指甲瓣大小的火苗

喝烈酒的人他告訴你47X74是他媽747

歧視的人一定說我沒有岐視喔

――駱以軍,〈寂寞的人坐著看花〉

親愛的你好嗎

請記得那些我們高貴的時刻

人和人信任的時刻

腳踩著浮木但有那麼個深入水中

的恐懼 但相信友愛 自由 美麗的詩歌

――駱以軍,〈親愛的你好嗎〉

作者簡介

姓名:駱以軍

一九六七年生,文化大學中文系文藝創作組、國立藝術學院戲劇研究所畢業。曾獲二○一八第五屆聯合報文學大獎、第三屆紅樓夢獎世界華文長篇小說首獎、台灣文學獎長篇小說金典獎、時報文學獎短篇小說首獎、台北文學獎、聯合文學小說新人獎推薦獎及多屆新聞媒體年度好書等。著有《匡超人》、《明朝》、《大疫》、《計程車司機》、《胡人說書》、《肥瘦對寫》(與董啟章合著)、 《讓我們歡樂長留:小兒子2》、《女兒》、《小兒子》、《棄的故事》、《臉之書》、《經濟大蕭條時期的夢遊街》、《西夏旅館》、《我愛羅》、《我未來次子關於我的回憶》、《降生十二星座》、《我們》、《遠方》、《遣悲懷》、《月球姓氏》、《第三個舞者》、《妻夢狗》、《我們自夜闇的酒館離開》、《紅字團》等。

相關著作:《匡超人》《匡超人(限量親簽珍藏版)》《遣悲懷(增訂新版)》

姓名:宋明煒

一九七二年十二月生,美籍華裔詩人、學者。美國哥倫比亞大學博士,韋爾斯利學院東亞系教授。研究領域為中國現代文學、科幻小說。曾獲《上海文學》獎,並曾任高等研究院(普林斯頓)迪爾沃思學者、博洛尼亞大學ECCO美意學術交流項目訪問學者等。著有英文著作《少年中國》、《看的恐懼》,主編英文版《轉生的巨人:二十一世紀華語科幻小說選集》;中文著作《浮世的悲哀:張愛玲傳》、《德爾莫的禮物:紐約筆記本》、《普利茅斯的冬日花朵:新英格蘭記》、《批評與想象》、《中國科幻新浪潮》等。近年來有詩作和短篇小說在《今天》、《字花》、《芙蓉》、《上海文學》等期刊發表;部分詩作翻譯為義大利文和英文。

名人/編輯推薦

◎王德威(美國哈佛大學Edward C. Henderson講座教授)

駱以軍是當代華語世界最重要的作家之一,宋明煒是美國名校韋爾斯利學院教授,近年以科幻研究見知學界。駱以軍生於台灣,並以台灣為創作基地,宋明煒來自大陸,長期定居美國。兩人天各一方,卻緣於文學熱情成為好友。甚至「好友」不足以形容他們的關係;他們是彼此的知音。

這是一種奇妙的緣分。他們藉網路互通有無,談抱負談創作談情懷,每每不能自已。言之不足故嗟歎之,嗟歎不足故歌詠之,遂有了詩。他們的詩作有的空靈抒情,有的充滿人間氣息,原非刻意為之,合成一集,卻有了巧妙的對應。《白馬與黑駱駝》是他們各自跨越時空、專業、想像界限的嘗試,也是友誼的見證。

《白馬與黑駱駝》不全然是古典或浪漫的,個中另有奇趣。詩集原名《合肥集》,「合肥」既遙指他們的家世淵源,更是兩個胖大中年直男的重量級告白。他們幽了自己一默。曾經在美東見證這樣的場面:梭羅不食人間煙火的華爾登湖畔,但見胖嘟嘟的白馬,黑黝黝的駱駝信步走來,果然舉足輕重。 奇妙的是,他們寫起詩來,倒是舉重若輕。中年維特的煩惱,資深徐志摩的懺情,經過淬煉,乃成為歌哭的真誠見證。人生本來就是複雜的,詩人不能為體重負責,詩人只為最純粹的文字負責。

以軍、明煒和我的因緣其來有自。回頭看去,大約是1992年吧,我應台北藝術大學戲劇系陳芳英教授之邀作課上演講。以軍正是她的學生,當時剛贏得文學大獎,成為文壇矚目的新星。文字裡的駱以軍世故頹廢,流露一股痞氣。殊不知見了面卻是個粗大羞澀的男生,結結巴巴,簡直有點手足無措的樣子。我們胡亂應酬幾句,大約不離努力加油等陳腔濫調。以後幾年,以軍進入創作爆發期,《我們自夜闇的酒館離開》、《妻夢狗》、《月球姓氏》⋯⋯相繼出版。他的文字華麗枝蔓而隱晦,讀者卻趨之若鶩。的確,我們是以讀詩歌的方式讀他的小說。

1995年,以軍自費出版詩集《棄的故事》,儼然現出他骨子裡的詩人真身。詩作以遠古「棄」的出生神話作為核心,述寫世紀末的荒涼境況,生命捨此無他的臨界選擇,還有「愛」作為救贖的可能與不可能。「棄的詩學」於焉興起,成為他創作最重要的母題。現實人生裡,他正面迎向重重考驗。《遠方》講述父輩故鄉有如異鄉的遭遇,《遣悲懷》寫故人之死帶來的巨大悲愴,無不來自個人經歷。《西夏旅館》鋪陳族群滅絕的史話/寓言,殘酷而淒迷,則是「棄」的詩學的極致發揮了。

2000年夏天,我在上海初見明煒。他申請赴美獲得多所名校獎學金,最後選擇我當時任教的哥倫比亞大學。猶記得在虹橋機場一眼就認出明煒,地道山東大個兒,滿臉誠懇。還沒等到行李,他已經進入正題,報告博士論文打算作青春與中國,一路談到旅館,欲罷不能,直到他的妻子秋妍提醒也該讓王老師休息了。但誰能擋得住明煒的熱情?第二天同赴蘇州會議,一路繼續談未來計畫。五年之後,他果然以此為題,完成論文。

明煒敏而好學,尊師重道,家教頗有古風。但在溫柔敦厚的教養下藏著執著與激情,每每一發不可收拾。這令我感動,但要到幾年後訪問他的家鄉濟南,才算恍然大悟。他陪我遊大明湖,匆匆介紹名勝景點後,來到一處人煙稀少的院落。他告訴我十六歲就出入這個地方,與各角落走出來的民間詩人往來,每逢佳日,各自將得意之作掛在鐵絲線上曬衣服似的公諸同好。那是天安門事件之前的年代,抒情的年代。明煒為自己取的筆名叫大雪。這是白馬的前身了。

以軍、明煒初識於2005年我在哈佛主辦的一次會議上。那應該是海外華語語系研究首次大型活動,出席作家有聶華苓,李渝,也斯,黎紫書等。明煒正在哈佛擔任博士後研究,躬逢其盛,與以軍一見如故。他們往來的一些細節我其實是後知後覺,但記得明煒2006年來台開會時見到以軍的興奮。此時《西夏旅館》將要出版,以軍的搏命之作。那樣繁複壯麗卻又充滿憂鬱與非非之想的作品,是以健康換來的。而明煒的生命也似乎醞釀某種不安。這兩人開始有了同病相憐之歎。幾年之後上海又一次相聚,一天一大早旅館餐廳見到他們正兒八經的聊失眠,聊安眠藥的處方和藥效,如此同仇敵愾,簡直要讓我為前一晚的呼呼大睡而慚愧不已……。

過去十多年,以軍和明煒走入人生另一階段。以軍靠寫作維生,出了不少品質時有參差的書,明煒則忙於種種等因奉此的學術活動。以軍遊走文壇,談笑風生,殊不知身心俱疲,明煒的學問做得有板有眼,卻時而悶悶不樂。曾幾何時,他們陷入自己設置的黑盒子。然而現實越是如此緊迫壓抑,反而越激發找尋出口的想像。2014年以軍出版《女兒》,以科幻角度介入他擅長的倫理荒謬場,另人耳目一新。之後《匡超人》、《明朝》等作形成一個類三部曲的系列。與此同時,明煒已經開始他的科幻研究。劉慈欣,韓松,王晉康……曾經的邊緣作家陡然成為時代新寵,明煒的推動功不可沒。時至今日,我總戲稱他的影響力堪稱科幻教父。

以軍和明煒有如不同軌道上行進的星球,卻每每相互吸引。他們對異托邦世界的迷戀,對宇宙幻象的遐想,對人性幽微面的驚詫,對巴洛克、曼陀羅、波拉尼奧(Roberto Bolaño, 1953-2003)、壽山石甚至機器人的親近,不都是在現實以外,擬造、遙想另類空間?歸根究柢,那正是一種由詩和詩意所啟動的空間,唯有詩人得以一窺究竟。事實上,不論小說創作還是學術研究,以軍和明煒從來沒有離開他們的青年夢境太遠。在夢裡,正像劉慈欣的《詩雲》所描寫的那樣,大地沉落,星雲湧現,定眼望去,那星雲其實是無盡的詩行翻騰攪擾所形成的文字奇觀,浩瀚瑰麗,彌散天際內外。

《白馬與黑駱駝》就是以軍和明煒徜徉詩雲,所摘落的一二結晶吧。明煒的〈白馬〉如是寫道:

冬天的夢裡,夏天豐盛如節日

我呼出的白色的氣息,在記憶裡變成冰,化成水

白馬從夢的池塘飲水,飛奔著穿過我們來不及寫完的故事

他的詩隨「興」而起,饒有象徵主義的風格,每每令我想到青年何其芳和梁宗岱。有時他也是陰鬱的困惑的:「睡到懵懂的时候,聽見有人說未來/聲調如打卡機那樣單一,冗長不斷重複/2049,2066,2079,2092……」(〈無題(聽見有人說未來)〉); 「你悲痛,所以我憂傷/除了我之外,還有另一個我/你走去哪裡,我也在哪裡/你在荒野流浪,我也居無定所。」(〈Wuthering Heights〉)。他的詩充滿與詩人與畫家的對話,〈納博可夫的夢〉、〈十九世紀浪漫曲〉,阿赫馬托娃(Anna Akhmatova,1889-1966)、莫迪里阿尼 (Amedeo Modigliani, 1884-1920)……,一個世紀以前的現代主義丰采,恍如昨日。他喜歡巴爾蒂斯(Balthus,1908-2001)的畫,抽象與具象之間,迷離的夢中風景動人心魄。那首〈中國〉充滿巴爾蒂斯畫面感,此時此刻讀來,怎能不讓人喟然無語:

高速公路上那些疾馳閃過的記憶裡的影子

照亮灰色無雲的天空

遠方樓群無聲地綻放紅花

有許多魂靈向四處墜落

每一次渡江我看到此情此景,時間都逆向走動

回到那個許久以前的時刻你問了我一個問題

而我永遠錯過了回答

相對明煒詩風的飄忽靈動,以軍的詩歌總是承載某種敘事性,這也許和他作為小說家有關。但就在讀者以為他的故事將要結束,他腦洞突然大開,又轉入另一層意象堆疊。以軍的詩看似直白隨意,總似有隱忍不發的鬱悶。棄的惶惑,廢的徒然,燃盡的夢想,沉淪的家國,最後最後,沒有「明朝」:

是我聞到自己肉身被火葬的氣味嗎

是我的大腦神經叢 曾經一團團發光 灑開的銀粉 玻璃裂紋般的發亮細絲

它們都像宇宙中熄滅的白矮星

整個星空大廳的燈沒入全黑? (〈懺悔文〉)

和明煒一樣,以軍的詩畢竟不能對現實無感。這些年來他身處快速變化的社會,跌跌撞撞。是非如此混沌,詩反而以其隱晦直指事物真相。他寫常玉,恐怕自己也心有戚戚焉?

這樣的痛苦讓我

幾乎 幾乎

要放棄腳下踩踏的地板

………

這樣的痛苦讓我

想舉起小金鎚

往你的頭額砸去

裂迸噴出的黑光 千萬灑紙花般的蝙蝠

原始之前 天地絕 鬼神哭之前的

猿類眼中所見的閃電 火山爆發 洪水

烏鴉拖出屍腔白腸子

沒有任何想像力 (〈常玉2〉)

然而詩歌抵抗詮釋,而有賴詩人和讀者間的默契。可以是一閃而過的靈光乍現,也可以是直見性命的心領神會。更多的時候是無可奈何的錯過。以軍和明煒何其有幸,跨越種種距離,發現共鳴的可能。他們談詩寫詩,時有唱和,成為彼此最佳讀者。以軍贈明煒的組詩題名「但使願無違」,典出陶淵明 「衣沾不足惜,但使願無違。」 這是朋友之間最大的寄託了。

白馬與黑駱駝可能只是浮沉「詩雲」中極其渺小的星球,但無礙彼此以詩會友的壯志。我見證他們多年友誼,不禁聯想現代文學上的一段佳話。「人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之。」 在另一個時空裡,曾有如此惺惺相惜的朋友,世道如此渾濁,他們卻不顧艱難,彳亍同行。前人風範,雖不能至,心嚮往之。

序

【後記1】

微醺的友誼

◎駱以軍

我第一次見到明煒,是在2005年,參加王德威老師在哈佛辦的一個研討會,當時有許多前輩作家,包括我第一次見到聶華苓老師,和李渝(我年輕時可是一字一句抄讀她的〈溫州街的故事〉啊)。記得那晚,眾人聚坐在杜維明先生邀的燕京圖書館,隨意暢談華文小說。當時或已夜深,或我尚處在一時差未轉換的半睡眠狀態,我覺得一室的人,都像魯迅講的版畫裡,一種光與影互相顛倒的濛曖、刀刻線條之感。大家說話都像在說夢話。我記得我(當時我其實才三十七八歲)提及台灣年輕輩有幾個非常好的小說家,如童偉格、伊格言、甘耀明,但文學環境愈見艱難;而那時那麼年輕的明煒(當時好像是在哈佛作博士後),則以一種像大提琴演奏的嗓音,講著朱文、韓東(我當時完全沒聽過)這些也是「六○後」非常有原創性的小說家,可惜因某個無端的事件,好像轉離那原本一出手,是開出新的演化可能,但(讀者,或評論者)錯失、錯過,而他們好像後來也離開小說創作本該出現的高峰期。這種談起一個「本來該是這博物館這面牆掛著的一幅精采畫作」,一種對文明原本該以巴洛克建築般的多品樣出現,但像《紅樓夢》中的寶玉發獃氣感傷一陌生女孩之死,是我最初對如此年輕的明煒的印象。後來眾人散去,夜色中我和妻,與明煒和秋妍,還在朦朧街燈、高大樹影下,意猶未盡的談論西方的那些小說家、後俄的小說家、日本的那些小說家、拉美的那些小說家,像昆德拉、奈波爾、魯西迪這樣的小說家,然後感慨華文現代小說一百年後,品類還是略窄,種種。總之,那於我像是開啟了一場「關於小說的漫漫長夜」,未必在酒吧,但在其後的二十年,拆分不同章節,我與明煒每次相遇,就如古人秉燭夜談,他像是開了哆啦A夢的時空門,每次分隔幾年重逢,這之間他又去了那些那些不同的城市,不同的國家。

一次是明煒來台北開會,當時我還開車,還身強體壯,意興風發。自薦當嚮導開車帶他上陽明山(我可是老陽明山了),分享幾個我的祕密景點。那時好像是冬天,山中大雨不停,山路間雲霧籠罩,什麼風景都看不見,好似我那樣開車在山裡繞著,雨聲和車子雨刷聲。非常奇幻的,明煒開始跟我講一本小說《洪堡的禮物》,那像一千零一夜的說故事時光,他充滿對這個故事的熱愛,簡直像古代說書人,把全本的幾個人物背景、深層的創作者內心的迷失與創作、美國那個時代大詩人與社會名流階層、電影圈還牽扯,充滿暴得大利的名利場背景,主人公對他亦師亦友的過氣大詩人「洪堡」(我聽明煒整趟說下來,一直以為那名字叫「紅寶」),他整個鉅細靡遺的跟我說不同章節,這主人公的命運遭遇,光怪陸離的掉進一個偷拐搶騙的高級詐騙黑洞。我記得我聽得如此著迷,一邊緩慢開車在山中雲霧騰翻,車前燈照出可見視距不到兩公尺的「不知此刻我們在哪裡」,但聽得我抓耳撓腮、張大嘴巴,意識到身旁這人,和我一樣是個「小說癡人」,說起好小說,那個酖迷沉醉,簡直像我倆是在《海上花》那時代的長三書寓的鴉片床上,各咬著根菸管,半夢半醒的說龐大如佛經,空色一境的《紅樓夢》,那麼歡喜暢快彈奏著靈魂的琴弦。

這事過去了怕有十年,有一天,好友黃錦樹君寄了一本厚書給我,說他買錯多買了一本,便送我(他常幹這樣的事,可能是諍友老覺得我不讀書,轉個方式寄些書給我),我一看,不就是當年明煒在那山中雲霧亂繞的車上,說了三四小時給我聽的《洪堡的禮物》嗎?當時我已進入到這幾年身體急遽損壞的狀態,閱讀狀況確實不比從前,那兩年只有波拉尼奧的《2666》和《荒野追尋》,每天書包背著其中一本,到小旅館一讀再讀,書都被我讀爛了。除此之外,朋友介紹一些新的、國外某個很厲害的小說家,我都懨懨讀不太進去,我自己覺得是天人五衰,不只作為小說創作者的這個我枯萎蜷曲,連作為小說讀者的那個我也失去了「至福的能力」。但收到這本《洪堡的禮物》,我自然回憶起許多年前,在陽明山「霧中風景」聽明煒娓娓敘述的那個揉雜了古典詩的鄉愁、費茲傑羅式的浮華奢誇(但是在當時新興的芝加哥)、偷拐搶騙的可能在《儒林外史》、《金瓶梅》或《紅樓夢》中,像織布機那樣線索錯綜的,建立在浮名、貪欲、女色之間的「黃金時代的懺悔錄」。我意外的深深著迷,讀進去了,且像愚鈍之人才遲到的體會多年前,明煒跟我說這個故事,後頭的百感交集。我受此書啟發,後來寫了我的《匡超人》,我缺乏上流社會見聞但寫台北的文人心事、偷拐搶騙、真情與謊言混雜的熱鬧一個我的時代的浮世繪。

這於是,明煒於我,都是隔了好幾年,在夢遊般的某一座城市,兩人像魏晉人那樣對座,而他都如此自然,像琴者拿出一把古琴,在我眼前高山流水的彈奏起來,不,他都如那次在陽明山對我說《洪堡的禮物》,以一種對那些小說真摯的熱愛,跟我說幾個小時。2010年在上海復旦,王老師和陳思和老師辦了一個超大的研討會,莫言、王安憶、余華、蘇童都到場,一場一場的座談,但好像最後一天明煒主持了一場當時還都頗小眾的,中國科幻小說的對談,我沒去聽,但據說整個爆滿,現場氣氛極熱烈。我對所謂科幻小說只是門外漢,對當時已撞開沉悶文學空間之門的中國科幻小說更一無所知。但那晚,明煒來我飯店房間,啊那像神燈魔法的一千零一夜說幾小時故事的時刻又啟動了,他一則一則跟我說劉慈欣(那是我第一次聽到這個名字,當時也只有短篇,還未有神作《三體》)的〈鄉村教師〉、〈流浪地球〉、韓松的一些怪奇又暴力的對中國的寓言、另一些年輕科幻小說家的作品。我真是聽那每個故事,都像唐傳奇或聊齋裡的極品,真是大開腦洞,不可思議,但明煒像一個分享他整本神奇寶貝卡給他好朋友觀賞的小學生,完全不知疲倦為何物,我記得那晚聽這一則一則夢幻奇怪的科幻小說,聽到兩三點,我整個大腦記憶體都瀕臨崩潰,記不下那許多摺縮的故事檔了啊。

之後又過了幾年,我和黃錦樹、高嘉謙、另一些師友,到哈佛參加王老師辦的一個研討會,那時身體已像連環炸彈的最初幾次爆炸,那趟旅行對我或也是我人生最後一次飛這麼遠、這麼久吧?那次旅行非常快樂,有一天眾人還去梭羅的騰格爾湖畔漫遊,北美秋天的楓紅真是攝人,漫天漫地都是那種金紅色。明煒在衛斯理任教,有點地主之誼,有天我和錦樹還去了他和妻子秋妍的漂亮房子,吃了秋妍親煮的炒米粉。那天下午,明煒當導覽,帶著大家參觀哈佛大學的博物館,我很難描述我對那個記憶的感慨,我對這些印象派誰誰誰的畫作一無所知(這幾年比較有在網路上補課了),對那些北魏的佛頭、唐三彩、宋代窯瓷、明代青花、清三代琺瑯彩,全無枝且無感(也是後來幾年勉強補了些課),對什麼兩河流域、埃及、希臘的雕刻或陶瓶或鑄銅,也是像傻瓜看洋片,在那些玻璃展櫃前說些屁笑話。但明煒就像這間博物館是他家巷子口的土地公廟,他已無數次進來,就差無法穿透玻璃牆去撫娑它們,解說時那種像自己親人、戀人的愛意,完全不受我們其他人因為對藝術品或藝術史的隔陌,且在這樣短時間旅途行程中安排的「一次參訪」,露出的調笑與高中生式耍廢,他如此真摯、傻氣、意興遄飛跟我們說著一件一件藝術品迷死人的身世,只恨時間不夠啊。之後又帶我們去哈佛旁的一間美麗的書店,因為全是原文書,我又是像鴨子被牽進雷神們的兵器庫,無任何可以進入平台上櫃子裡任一本書的想像通道。錦樹是書癡,到了書店就快樂起來。而明煒又以那種溫柔但任性(又像小學生帶他的好朋友參觀他的祕密寶庫)的真情,說著他最初到美國,在哥大,如何如何和一家小書店的情誼,在另哪座城市,又是哪家書店他去幫他們幹了幾個月免費雜活,只為能待那一直看書。

也許那時我心中就浮現了「白馬與黑駱駝」這個對照組的兩個「夢中動物」,它們未必屬於光,未必屬於影,但很奇妙的,我其實大他六七歲,但他著實很像阿難博學聰慧,像所謂「希臘性」那樣的寬闊多樣。生命很多時刻其實是開了我一個「新手印」,全新打開另一個世界的啟蒙者,但並不是老師,更像少年玩伴,真心實誠,且因慷慨的個性,完全不保留傾心相授。我生長於台北旁的小鎮永和,我父親是1949年隨國民黨近200萬軍隊、軍屬、公務員,隻身逃難到台灣來的,「因此有了我的敘事景深」,我青少年時光如侯孝賢、賈樟柯電影裡那種小混混,那也成了我日後寫小說始終和正常人世偏斜了視角的說故事氣質。但我好像不曾遭遇像明煒這樣的朋友,他生於新中國,但似乎少年時就開了寫輪眼,他外公那邊好像和國民黨有關,因此包括他母親、舅舅、至少四五個阿姨,在文革時都受到不同苦難和耽誤,但又各自因從小家庭的新文藝教養,各自展開成嚮往新時代新空氣新文藝但終一整代被耗損的女性史(後來我讀過他的一篇未來小說的大綱,他的母系家族,故事真的太精采了,完全不輸《追憶逝水年華》或《紅樓夢》),可能當時大人的世界還在一次一次的整風、運動,所以總有些奇特的中學老師,會像〈鄉村教師〉裡那個絕望但想把文明的火苗,硬摁進什麼都還不懂的孩子腦中,他好像透明的孩子,始終遇見這種無法言說,但身影悲哀,要很多年後他才能回悟,啊那是個在亂世中命懸一線的讀書人,或是詩人。他在近幾年發表的幾個短篇,寫了當時他還是少年,但已被一群怪人(像江湖奇俠般,祕密聚會的詩人)視為天才,自己人,但八九年那段時間,這些老大哥們突然莫名星散。等我在後來這十多年快二十年間,遇到的明煒,已在美國略能生根,在名校任教,且成為將中國科幻小說引介到西方的重要推手。我想說的,是他與我簡直像顛倒、序列裡的每個基因密碼都差異的這樣一個大腦、靈魂,我與他之間竟發生著這樣的友誼。最初相識,他給我的印象是「藝術、文學、古典、現代皆完好教養的一個奇特的大腦袋」,但時光拉長,幾次的相見(中間都隔了幾年,所以兩人各自人生際遇,都像要用遙控器快轉影片,今夕何夕),我慢慢發現他性情裡和我極對拍的,孩子般的真情、永不停止的好奇心、對一些美好未來願夢的容易感動,他完全沒有學院氣,後來我才明白,那就是他少年和一群怪咖神人老大哥,浸踏在詩的風露光影,但最後那些人全被時代沒收了,他負笈美國,其實是以一單兵的寂寞活下來。

這樣說好像一個顛倒至太對稱的「兩地書」,但其實我們都已換乘過不同年紀河流的渡輪、膠筏、小舟(明煒可能更還有跳空間移動的太空船),很奇妙的,是可以品嚐一會因時光陳放的,有些各自對文明、對景框不可思議的裂潰、苦難彷彿永劫回歸無法超渡,這些帶點微醺的,友情的,以詩的形式,遣悲懷、寄缺憾、文明想像的暢恣激情、難以言喻的「只有此刻的我看見這樣的美景」,我覺得這是一本無比美麗的小書。它讓我相信,人最後,如此渺小,譬如宇宙星塵,在從前許多同樣黑暗、絕望的時代,但亂世中得遇心智、品德皆高於自己的知交,即使「人生不常見,直如參與商」,即使說起自身,「渾似不欲簪」,但那個撫琴彈奏、對酒當歌的友誼的快樂,那真是奢侈、幸運的事。其實很像多年前,我孩子小時,我伴讀時讀過一本外國繪本,講兩隻小老鼠的友情,其中一隻,總是在世界各地旅行,另一隻則是不出門老待自己小小的老鼠洞裡,但前者總會從世界各地、各城市寄來不同的明信片,短短講述牠看見的某個風景,遇到的某段有趣故事。而後者則快樂的、靜靜的生活著,等著這些不知老友又從地球哪處發來的明信片。我覺得這是況描這些詩的背景,最童話的樣態啊。我這幾年因病,常說起話叨叨不休,怕給這本輕靈互奏的詩集添亂,就此打住。

是為記。

【後記2】

在看見彼此的瞬間,分形出另一個世界

◎宋明煒

以軍寫到我們第一次相識,我記得那時美東已是深秋,陰天還是雨後,紅紅黃黃的凌亂秋葉點綴在預備抵擋嚴冬的黑色樹木枝幹之間,世界顏色都變得深了,在那背景上,好像電影鏡頭突然仰角打開明亮的畫面,我們看著以軍和他妻子的年輕快樂無憂的面孔,那時候我們也都很年輕吧。那一年,以軍不到四十歲,我才三十出頭而已。那時還是二十一世紀初,不算太平盛世,但人們似乎都至少期待新世紀不會比二十世紀更壞。我讀以軍回憶我倆的交往,一路寫下來,過去十幾年在上海、台北、麻省的幾次重逢,在混沌記憶中點亮許多星花舊影,讓經歷的一些時間又活過來。我想起,有一次以軍(可能是正在旅館熟睡被我吵醒後)在電話裡對我說:明煒,明煒,我們要保證,過很久以後,等你到四十多歲快五十歲,我到五十多歲快六十歲,我們還要像現在這個樣子啊!他會這樣說,大概因為我前一晚拉住他煞不住車地狂聊科幻到半夜,可能真的讓他一夜沒有睡好,實在所謂「這個樣子」是指任性失禮、但也是自由自在、無拘無束、甚至童言無忌的意思。那時候以軍在電話裡說這話,讓我感到甜蜜,像是聽到了我最敬重的兄長的許諾,那一個瞬間裡,我對時間的未來形狀完全有著浪漫的畫面;那個時候,正是十二年前的豐盛夏日,我想不到時間會是如此鋒利無情的單向箭頭,此時此刻,我們不正是已到了以軍電話裡說的年齡嗎?寫這些字句,我在美東,以軍在台北,我們之間隔了半個地球,而我們現在所居的世界連帶著不可預期的未來,距離許多年前那個深秋時分的歡樂與無知,早已經撕開了一道不見底的淵深,有如降維宇宙中物理和倫理坍塌、失去時空的秩序與正義、心靈內外的廢墟化、和一切數學定律都失效之後的混沌,像以軍寫過的「洞」裡釋放出惡魔,陰雲密布的天空下,末日將至。我讀以軍那樣珍愛地寫我們相遇的一次次時空節點,他誇張地對那些時刻的巴洛克禮讚,而在過去三四年間,以軍認真地帶我一起策畫和出版這一冊詩集,我明白這是以軍給我的禮物,是在這個星光漸漸熄滅的宇宙中,他用生命中那些明亮永恆的光子編織出的最璀璨的禮物。

以軍誇張了我在過去十幾年中對他的意義,但作家駱以軍對我的意義,除了個人友誼的層面,卻發生了全方位的量子革命那樣的影響,是以軍的《遣悲懷》、《西夏旅館》、《女兒》、《匡超人》、《明朝》給我了一把打開二十一世紀感性和文學的鑰匙,以軍的全部寫作之於華語文學,在我心目中堪比波拉尼奧之於西方文學的意義。但與波拉尼奧經歷智利政變那個地球上最後的夜晚、乃至畢生都在面對二十世紀最不可捉摸的惡的主題不同,以軍完全是自己從一顆純粹的文學種子,在漂流的島嶼和虛無的美學中,生根發芽,灌注生命的血漿,長成枝繁葉茂的最盛大有如迷宮無限折疊的華文文學罕見的樹型宇宙。以軍的小說,從私人到歷史到未來,從敘述到倫理到物理,從美學叛逆到認知轉型到時空折疊,他比任何一位華文作家都更勇敢地(舉起金箍棒)穿梭進入二十世紀戰亂、流離、喪失的黑洞,再(使出七十二變)從另一面的白洞中噴射出二十一世紀文學形形色色瑰麗無邊的新巴洛克宇宙。駱以軍的文學啟發我去認真思考新的文學觀,新的感知和思考方法,新的美學、哲學和知識的可能性,這啟示的意義甚至不僅僅侷限在台灣文學,而是與台灣在世界文學中的位置有關,也和包含台灣和華文文學在內的整個世界文學的未來走向有關。但,這還不是我要在這裡寫的重點,那應該是我和我的同事們要努力去做的另一件事——我私心的願望,是要讓世界上的讀者們都知道在二十一世紀世界文學峰頂上,不僅有從智利流亡歐洲的波拉尼奧,還有來自台灣,那另一個經歷過或預期著地球上最後的夜晚、在歷史洋流中流轉不已難以確定的文學地點,駱以軍為我們打開的深邃與幽暗、華麗與憂傷的文學時空。

與波拉尼奧一樣,駱以軍雖然是一位了不起的小說家,但他更根本是一位詩人。他所有的小說寫作,也都可以說是「棄的故事」;他完全打亂線性敘述、拋棄確定性語法和寫實語意的書寫方法,也更近於詩,而不是尋常的情節主導長篇小說——雖然他是一位最動人的講故事的高手,但在他小說中將各種彼此異質但又糾纏不已的故事,用不容質疑的真摯情感結構在一起的方式,並不是一個有等級的時間線性敘述結構,而更像是讓每一個詩行都自成一個世界、讓每一個隱喻都孕育新語言的詩意綻放。

如果我也自稱是一個詩人,面對駱以軍這樣的詩人,我會感到無地自容,因如以軍所說,我清楚自己剛好成長在一個開放的年代,我的一切寫作都來自模仿,結果當然非常拙劣。在遇到駱以軍、漸漸理解他的文學世界之前,我沒有機會、或勇氣直面自己寫作的真相。然而,以軍給我的禮物,就是他給了我「白馬」。我從年少幼稚的寫作終結之後,有二十幾年沒有文學寫作。其實也不過就是四五年前,我記得是在一個聖誕節前夕的凌晨無眠時光,我突然寫了〈白馬〉,以軍是最初的讀者之一,他的誇張而又無比真誠的鼓勵,給我信心,讓我繼續寫下去,在短短兩個月裡,我寫出了這本集中三分之一左右的詩。雖然以軍後來給了我「白馬」這個稱呼——他總是那麼抒情地給我寫信:白馬明煒⋯⋯但「白馬」在這首詩,在我最初的詩意衝動中,完全不是指向自我的。「白馬」是我對世界賜與我最好的那些禮物的一個總稱。拆解成微小意義,舉一個真實的例子,對我影響最大的師長,包括我父親和我的老師,都屬馬。「白馬」最初是為老師寫的,也是為我父輩而寫。「白馬」也是以軍,雖然他是「牡羊」。「白馬」是馬也非馬,是一切我珍視、寶貴的。〈白馬〉是一首感恩之作。正因為以軍的堅持,「白馬」這個名字固定下來,成了我後來持續寫作的靈感和動力。

也因此,對於本書標題《白馬與黑駱駝》,我願意給予一個新的解釋,這不是一個白馬和一個黑駱駝,作為兩個人,亦或兩個不同物種的寫作。白馬和黑駱駝,實在如同左手畫右手,或奇美拉的兩個偶然顯形。我讀以軍為本集新寫的詩,感動且明白這些文字超出了有形有矩的詩,是我們苦難而無物的「今夕」亦「明朝」在黑駱駝中的量子纏結,也是所有那些如永恆粒子般的微小卑微的善良和美,呈現為白馬狀態的曼陀羅分形。以軍也是我心目中的白馬,我則是笨笨的寫字人,是那個目睹宇宙奇蹟驚嘆不已卻無處鑽鑿的工匠,試圖在自己剎那的方寸畫頁上,重繪白馬和黑駱駝在現實世界中的投影。但是歸根結底,在這個世界上,既沒有白馬,也沒有黑駱駝。這些詩行是煙滅的光電,我們就這樣在看見彼此的瞬間,分形出另一個世界,可以容納愛,美和我們的希望。

最後要感謝我們的老師,王德威教授,他是這個白馬和黑駱駝量子纏結過程的觀測者,他的注視讓我們存在,給我們實體。

目次

我們的世界――給以軍

白馬

暮色裡的雪

夢歌(第二十七)

無題(聽見有人說未來)

對話

愛情的小賦格曲

為永生公主而做的孔雀曲

告別

四首教育詩:呼嘯山莊

四首教育詩:偽幣製造者

四首教育詩:情感教育

四首教育詩:弗蘭德公路

無題(美麗的事物穿過時間而來)

青春

蝴蝶

暴君

Monterey 清晨

青鳥

歌

愛與黑暗的歌

二月

1986-1989年舊作重抄

1.靜

2.孤獨者

3.聖安德烈斯巷

4.有樹的風景

5.無題

我們一起看過的畫

1.春天

2.岩間聖母草圖,少女

3.戴珍珠耳環的少女

去斯德哥爾摩

夢歌(第七首)

山

村庄

末世(哀歌第二首)

中國

四月

成都

夢歌(第十二首)

蘋果的夢

記憶(哀歌第三首)

故事(哀歌第四首)

納博科夫的夢

宇宙諧趣

十九世紀浪漫曲

春天

疫情禁足一年有餘,夏日午後大雨中,想念友人駱以軍

1. 明朝

2. 給以軍

野象出行

中秋

霜降

夢歌(第二十三)

羅馬之夜

但使願無違――給明煒

比寂靜多一點

鍬形蟲

忠告

獨白

蜂蜜檸檬

洗

好人

清明

古典

後來我真的覺得波拉尼奧偉大

親愛的你好嗎

常玉常玉你要到哪裡去

常玉2

隨記

劫後

在我的星球

那個小鎮發生的事

懺悔文

寂寞的人坐著看花

我曾經

媽祖哄她的小兒子順風耳入睡

無題

天青

許多年後

鐵道

無題

給女兒的

厭

最後一個

我一直一直把你的星球顧得好好的

五四他得了憂鬱症

年輕每人的裙底

世界

珠串

傷害讓我變得像小孩一樣

我很害怕突然的不回信

後記1:微醺的友誼 ◎駱以軍

後記2:在看見彼此的瞬間,分形出另一個世界 ◎宋明煒

書摘/試閱

宋明煒:〈白馬〉

冬天的夢裡,夏天豐盛如節日

我呼出的白色的氣息,在記憶裡變成冰,化成水

白馬從夢的池塘飲水,飛奔著穿過我們來不及寫完的故事

陽光灑滿的道路上,我找不到白馬的蹤跡

也許它留下的是故事裡的一個個字跡

講故事的衝動,從夏天開始

冬天的夢裡,故事還沒有完

天地間的氣息,和我們呼出的氣息

是否是一樣的氣息。下雪了,玻璃門口木地板上

兩隻小鳥愉快地交談

我不敢驚動它們

屏住呼吸

奇怪的,感到了故事在身體裡流淌

冬天的夢裡,我看著豐盛的夏日景色

此時此刻,我寫不寫故事,都不重要

我夢到白馬,它奔向華麗的勝景

白馬非馬,我心何往

夢裡的白馬,瞬間消失

我都記得,記憶如水

各種形式的水

就是我從來沒寫完的故事

宋明煒:〈暮色裡的雪〉

暮色裡的雪,照亮記憶深處的密林

有誰聽見風搖響樹枝

有誰看見了長庚星在西天閃爍

有誰過河入林,默默祈禱

有誰在長夜期待黎明

記憶深處的雪,想起春天的激流

閃亮的日子,無邊的綠色

每一個水珠都映出世界的歡樂

即便滴水成冰,也不會忘記那些流動的瞬間

靜謐的雪野,記得浩瀚的海

沒有一片雪是孤獨的

凍土下的植物根莖在靜靜生長

記憶中綻放的花朵

照亮暮色裡的雪

駱以軍:〈洗〉

這世界好髒

我們來給它洗一洗

用潔白的紙巾擦乾

但聽說這倉庫裡

堆滿了各種曾經的人

想要清洗這世界的失敗貨品

自古要清洗這世界窗玻璃之人

都要像高空洗窗工人的纜繩

拉到星辰的鳥瞰

要那麼大那麼大的容器

才能洗滌土裡的血 恐怖的哀喊的總和

陰謀 冷酷 瘋狂 恨意

只有到星空之外

宇宙的暴風和沉寂

才能像更大的海

不被破漏的油輪染黑

妳說

讓我們用白熊洗潔精

來幫它洗一洗吧

但是

但是後來白熊都滅絕啦

你的心 渾渾沌沌的

你的眼睛 結滿屎油

你的躁鬱 像洞穴裂口窺望出去的雷電閃閃

你沒有自然的河流 沙土 田園

不解慈悲的月光乳汁

不解風情

缺乏一個下午坐著看一個女人在廚爐邊忙活

不懂得好笑的時候該笑

原諒別人不那麼重要的錯

不在乎別人 小小的 但可能是他一生最珍貴的東西

然後你說

這世界好髒

我們來清洗一下

駱以軍:〈清明〉

我的父親死於那一年三月三十號

也就是說

他一死

四月就殘忍了

我的生日是三月二十九日

也就是說

我一出生

四月就殘忍了

南國的四月

濕雨中人們在銀光裡上墳

他們用薄薄的白餅皮

包了韭菜 豆芽 蔥 蒜 細細的蛋皮 冷 出湯汁的帶皮豬肉

捲起來 帶在身上

靜默地走進墳頭山讓鬼吃

不能開火

因為鬼是膽小的

鬼有迢迢歸鄉路

但鬼回不去了

但我是活人

四月我曾去動物園

看長頸鹿 獅子 大象 駱駝 斑馬

牠們也回不去歸鄉路

牠們的皮毛不太健康

牠們的食物也是冷的

我小時候曾迷路走進一片竹林裡

翠色的雨光

每一竿竹子的瑟縮發抖

它們都是膽小的

每一竿身體都敷著濕淋淋的雨水

我感覺它們全在嘩嘩發抖不讓我走進深處

年幼的我踩過了陌生人的墳頭

機伶伶打了個冷顫

我那時不知我鞋印的泥跡是殘忍的

我撐的傘是殘忍的

因為傘讓我覺得一片銀光真是好美啊

有一些青蛙翻著白肚子死在小徑上

有一些蝸牛被不小心踩碎在草叢中

一些水蟻 交配了就在恍惚中剝翅死去

胸口有美麗白羽的雀鳥摔死在樹下

細細的眼像襲人的臉

可能是被空拍機的螺旋槳打中

沒有靈感

只有不知為何成了失根的蘭

沒有預感

只有對那麼大的愚蠢的害怕

沒有去處

只有雨紛紛

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。