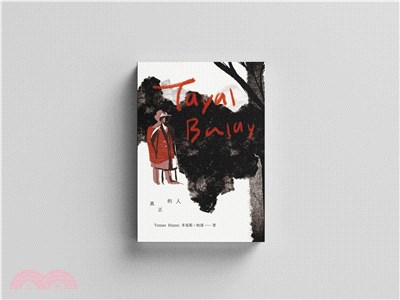

Tayal Balay真正的人

商品資訊

ISBN13:9789868197213

出版社:山海文化雜誌

作者:Tumas Hayan多馬斯‧哈漾(李永松)

出版日:2023/04/30

裝訂/頁數:平裝/208頁

規格:21cm*14.8cm*1.3cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

●本書獲國藝會長篇小說創作發表專案補助

●泰雅族作家Tumas 多馬斯睽違多年的長篇小說力作

以魔幻寫實的筆法,橫跨百年歷史場景,陳述大嵙崁流域的泰雅族人所面對的時代處境與命運。全書分為〈獵人瓦旦〉及〈飛行員瓦旦〉兩部曲,藉由四個「瓦旦」之間生命故事的虛實交錯與對話,跨越過去與現在,來回穿梭於清朝撫墾局、大嵙崁戰役、白色恐怖及至當代的時空,透過多重的疊影與記事,記憶族群的百年哀愁,詰問、解構、反思泰雅族人的生命觀與存在的意義。

到底什麼是Gaga?什麼是真正的泰雅?或正是作者試圖撥開歷史的迷霧,想呈現在這部小說中的追問與思索

●泰雅族作家Tumas 多馬斯睽違多年的長篇小說力作

以魔幻寫實的筆法,橫跨百年歷史場景,陳述大嵙崁流域的泰雅族人所面對的時代處境與命運。全書分為〈獵人瓦旦〉及〈飛行員瓦旦〉兩部曲,藉由四個「瓦旦」之間生命故事的虛實交錯與對話,跨越過去與現在,來回穿梭於清朝撫墾局、大嵙崁戰役、白色恐怖及至當代的時空,透過多重的疊影與記事,記憶族群的百年哀愁,詰問、解構、反思泰雅族人的生命觀與存在的意義。

到底什麼是Gaga?什麼是真正的泰雅?或正是作者試圖撥開歷史的迷霧,想呈現在這部小說中的追問與思索

作者簡介

Tumas Hayan多馬斯哈漾(李永松)

1972年生,桃園市復興區奎輝部落泰雅族人,臺灣師範大學國文研究所碩士畢業,專長原住民文學研究、鑑賞與創作。喜歡教育、自然有機耕作、更喜歡貼近生活的文字創作。曾任教大華科技大學、醒吾科技大學、臺北大學、大興高中,2021年教職退休,目前專事創作與農耕生活。其作品以小說及散文見長,亦屢獲國內文學獎項的殊榮與肯定。

重要獲獎紀錄:

2019年《再見雪之國》獲鍾肇政文學獎長篇小說首獎

2017年<空谷回音>獲鍾肇政文學獎報導文學三獎

2017年<獵場之歌>獲教育部文藝創作獎短篇小說優選

2013年<霧社事件番外篇>獲臺灣文學獎小說類入圍

2012 年<心最遠的距離>獲臺灣原住民族文學獎散文首獎

2011年<泰雅爾巴萊>獲臺灣原住民族文學獎短篇小說首獎

2010 年《地底方舟》獲教育部文藝創作獎兒童劇本類優選

2010年《部落 台北》獲第十二屆臺北文學獎年金類入圍

2010 年《冷山》獲鳳邑文學獎長篇小說評審獎

2010 年<菜區之歌>獲臺灣原住民族文學獎新詩類首獎

2008年 <彩虹橋>獲林榮三文學獎散文三獎

2006年《雪國再見》獲臺灣文學獎長篇小說推薦獎

2006年<獵人巫瑪斯>獲教育部文藝創作獎教師組短篇小說首獎

2005年<魚>獲吳濁流文學獎小說首獎

2005年<信用無價>獲玉山文學獎短篇小說優選

2004 年<北橫 部落 泰雅族人>獲桃園縣文藝創作獎短篇小說優選

2002年 <雪山子民>獲第一屆山海文學獎短篇小說推薦獎

著作:

《北橫多馬斯》(2002年)

《雪國再見》(2006年)

《冷山》(2010年)

《泰雅之音》(2013年)

《再見雪之國 》(2019年)

1972年生,桃園市復興區奎輝部落泰雅族人,臺灣師範大學國文研究所碩士畢業,專長原住民文學研究、鑑賞與創作。喜歡教育、自然有機耕作、更喜歡貼近生活的文字創作。曾任教大華科技大學、醒吾科技大學、臺北大學、大興高中,2021年教職退休,目前專事創作與農耕生活。其作品以小說及散文見長,亦屢獲國內文學獎項的殊榮與肯定。

重要獲獎紀錄:

2019年《再見雪之國》獲鍾肇政文學獎長篇小說首獎

2017年<空谷回音>獲鍾肇政文學獎報導文學三獎

2017年<獵場之歌>獲教育部文藝創作獎短篇小說優選

2013年<霧社事件番外篇>獲臺灣文學獎小說類入圍

2012 年<心最遠的距離>獲臺灣原住民族文學獎散文首獎

2011年<泰雅爾巴萊>獲臺灣原住民族文學獎短篇小說首獎

2010 年《地底方舟》獲教育部文藝創作獎兒童劇本類優選

2010年《部落 台北》獲第十二屆臺北文學獎年金類入圍

2010 年《冷山》獲鳳邑文學獎長篇小說評審獎

2010 年<菜區之歌>獲臺灣原住民族文學獎新詩類首獎

2008年 <彩虹橋>獲林榮三文學獎散文三獎

2006年《雪國再見》獲臺灣文學獎長篇小說推薦獎

2006年<獵人巫瑪斯>獲教育部文藝創作獎教師組短篇小說首獎

2005年<魚>獲吳濁流文學獎小說首獎

2005年<信用無價>獲玉山文學獎短篇小說優選

2004 年<北橫 部落 泰雅族人>獲桃園縣文藝創作獎短篇小說優選

2002年 <雪山子民>獲第一屆山海文學獎短篇小說推薦獎

著作:

《北橫多馬斯》(2002年)

《雪國再見》(2006年)

《冷山》(2010年)

《泰雅之音》(2013年)

《再見雪之國 》(2019年)

序

死者的目光

文/總統府國策顧問 孫大川(paelabang danapan)

追問什麼是「真正的人」,就是追問什麼是真正的泰雅(Tayal);這不只是多馬斯個人的問題,更是縈繞在當代原住民靈魂深處的追問。

呈現在讀者面前的這一部新作,便是多馬斯夾雜著自己成長的經驗和部落的巨變,對上述問題的反省與答覆。故事的軸線橫跨1907年的枕頭山戰役、白色恐怖到當前族人面對的困境和苦難,乃大嵙崁流域泰雅族人的百年紀事。

故事分為兩部曲,藉兩起意外死亡的事件,進入幽靈和幽靈之間的對話,來回穿梭在不同的時空,以魔幻、荒謬的手法,藉著一幕幕「手機」呈現的影像,反覆追問、爭辯什麼是真正的泰雅(人)這個主題。首部曲的主角獵人瓦旦,和年紀略長的舅舅巴杜一同上山打獵,行進間雖努力執守獵人的Gaga,但一路上遭遇的現況,卻與傳統的訓誡大相逕庭。他們先遇到上山搜尋失蹤登山客的警察,不得不迴避躲起來,因為現在山林已經是國家的了,規範它的不再是Gaga,而是《森林法》、《野生動物保護法》和《槍炮彈藥刀械管制條例》。對處處拿出祖訓當話的瓦旦,巴杜不耐煩的說:

「瓦旦,你看,這座山現在是搜救隊的主場,根本沒有我們存在的空間。」

「你那麼認真幹嘛?我們現在只是小偷,來偷國家的東西那麼難嗎?」

「瓦旦,你說的都對,看看我們現在躲在山洞的樣子,他們有哪一條法律承認我們的Gaga,我們打得過人家嗎?你說的莫那.魯道打贏日本了嗎?瓦旦,時代不一樣了,泰雅族還有人相信Gaga嗎?你說我們的Gaga值幾個錢?能讓我們上大賣場買東西、車子加油嗎?法官相信我們泰雅族的Gaga嗎?」

「老實跟你說,這些來山上的老闆都是有錢有勢,現在我們看到的山,已經不是我們百年前祖先看到那片原始的山林了。」

這就是瓦旦面對的問題,他困擾著要怎麼樣成為一個真正的人(Tayal)?隨後,瓦旦為了撿拾祖靈賜予的禮物─白面鼯鼠─攀附的樹枝斷裂,墜落山谷而身亡。他的問題交給自己的幽靈,踏上魔幻的旅程,繼續追問。

獵人瓦旦的幽靈,第一個遇到的「老幽靈」,是一位穿著一襲不合身舊式西裝的老人,從後文來看,他是大嵙崁武裝衝突拉號部落領導人烏霸赫之子,影射白色恐怖時代被誣衊槍決的樂信.瓦旦,這位老幽靈才是整部小說兩部曲故事的串聯者,是真正說故事的人。老幽靈透過「手機」,讓獵人瓦旦回顧了國中求學時的理想與抱負;最後還一幕幕地向他敘述了大嵙崁戰役烏霸赫率族人和日本守備隊長源五郎慘烈戰鬥的細節,強調保衛祖先的土地,乃真正泰雅人的精神。瓦旦的幽靈,也遇到了難產早逝的妻子吉娃絲,共同回憶了青少年時代和部落同學的種種遭遇;格格不入、無法適應的成長歷程,終於使一起成長的同伴們徘徊於失去方向、徬徨不安的邊緣世界。就像被山老鼠集團吸收淪為盜伐檜木的兩位年輕族人一樣,沒有了Gaga,無法成為真正的人(Tayal)。

小說的第二部曲,主角是飛行員瓦旦,漢光演習中不幸意外在山林失事。甦醒的幽靈,尾隨一位背著藤簍、穿著一襲不合身舊式西裝的原住民老人。和首部曲一樣,「老幽靈」用「手機」不但明示飛行員瓦旦已經死了,還透過螢幕讓他看到自己的部落和父母親年輕時候的樣子。

影像來到一群女工們彎著腰,把香菇菌塞在樹幹上密密麻麻的木洞裡。情節引出了小老闆「老黃」,及他對飛行員瓦旦的母親尤瑪的金錢誘惑。原來瓦旦的父親因案盜採木頭而入監,這是瓦旦一家人的隱痛,也導致少年時代的瓦旦在學校成了令老師們頭痛的人物。好在後來入了軍校,當了戰鬥飛行員,有了明確的國家意識,並認為不管哪一族都應該效忠國家和政府。為此,他和「老幽靈」之間還引發了爭執。老幽靈說:

「國家對我們的族群來說只是個代名詞,泰雅語裡面沒有國家這個詞啦!」

接著老幽靈拿出手機,強制飛行員瓦旦聆賞另一個和國家認同有關的故事。

故事的主角是卡曼之子瓦旦。卡曼原本是部落族人尊敬的高山國校代理校長,台中師範畢業,因年輕時認識創立「臺灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」的林昭明,而被羅織「匪諜」的罪名,判刑十二年,整個家族陷入生活與精神上難以言喻的困境和疏離感。林昭明是樂信.瓦旦的姪子,1952年以意圖顛覆政府的罪名判處重刑。事隔十四年之後,1968年卡曼卻因林昭明案的牽連而判處徒刑。判決理由存在許多不合理的疑點,但因戒嚴體制的影響,而無從申辯。手機影像顯示卡曼之子瓦旦六十歲時,在教堂遇一白髮長者,他將搜集整理有關卡曼判決厚厚一疊的檔案攤開,一一說明事件的過程真相。對照樂信.瓦旦、林昭明到卡曼的悲慘下場,顯然,國家之為物,終究不是泰雅精神可以依託的歸宿。

坦白說,閱讀多馬斯這部小說的過程充滿了挫折感,四個瓦旦:獵人瓦旦、飛行員瓦旦、卡曼之子瓦旦,加上影射樂信.瓦旦的老幽靈,他們彼此牽動,穿越時空、似真似幻、來去自如,讀者很容易在交織的故事脈絡裡迷路。不過,也正因為這樣,多少反映出作者多馬斯內心的猶豫與掙扎。創作期間輾轉六年,什麼是「真正的Tayal」之追問,一定擾動了作者存在的本體,而這是一個很難回答的問題。我們注意到整部小說對話的主角都是幽靈或幽靈的追憶,它根本是一部幽靈的對話錄。獵人瓦旦應該讀過一些書,對什麼是真正的泰雅有來自書本的知識和概念。但他生時不但被一起打獵的舅舅巴杜嫌,也被想開民宿的兒子奚落;死後,被老幽靈挑戰,還差一點和盜伐檜木的族人衝突。飛行員瓦旦生時因父親盜採木頭入獄,壓抑的屈辱感,造成他叛逆的少年性格。當了飛行員失事後,瓦旦的幽靈碰上了老幽靈,老幽靈劈頭就問:「你是タイヤル(泰雅人)嗎?」之後又問:「你相信自己是泰雅人嗎?」他雖以「保家衛國」為自己辯護,但老幽靈舉出卡曼之子瓦旦的家族悲劇,否決了飛行員瓦旦的證詞。那麼被影射為樂信.瓦旦的老幽靈自己呢?他死於非命(凶死),和獵人瓦旦的祖父、戰死於南洋的尤浩.瓦旦(Uhau Watan)一樣,都是無法走過彩虹橋的人,他們只能是森林裡到處遊蕩的幽魂。四個瓦旦,看來都無法成為「真正的人」。小說結尾,作者多馬斯給出了一個妥協、微弱且不明確的答案。飛行員瓦旦問:「這是我們泰雅族人的宿命嗎?」多馬斯藉老幽靈的口回答說:

「基本上,泰雅族有自己的生命觀,可是在現狀下,我們族群的生命決定在別人手上,就像你的生命是受強大的風暴跟機械失效所影響。不錯!你還嘗試讓飛機安全降落,你跟獵人瓦旦一樣為這塊土地努力過。」

然後,老幽靈站了起來,清了清喉嚨,用蒼涼的聲音吟唱泰雅族的<安魂曲>:

「……我是你們的祖先,變成山川大地的靈,在森林的每一處。……孩子們不要怕,……祖先一直都守護在你們身旁。」

什麼才是「真正的泰雅(人)」之所以很難回答,首先是因為它不是某種「外在」的「物品」,放在那裡等著你來拿;它是一種內在的價值召喚,引導你生發超越生物性存在的某種「嚮往」。它不是既成物,是終身以赴、死而後已的事。我們原住民大都是基督徒,套用《聖經》的話,即使是耶穌自己,釘在十字架上致命的最後一刻,仍不得不大聲呼號說:「厄羅依,厄羅依,肋馬,撒巴黑塔尼?」意思是:「我的天主,我的天主,你為什麼捨棄了我?」(15:34)換句話說,我們是否成了「真正的泰雅(人)」?乃「蓋棺」才可以「論定」的事;活著的時候,我們只能在「成為」(becoming)的旅途上,勠力前行。多馬斯調度四位「幽靈」來反覆反省這個「追問」,看來有他不得已的理由。用我多年前的講法說,這就是「死亡的敞開性」,「死亡」才是「意義」的開始。

其次,價值的嚮往也不能是掛空的「理想」或「理念」,它必須落入具體的時空,成為實踐的對象:走出「內在」,欲求「外顯」,因而有了種種生命姿態、人格表現、文化內涵與倫理規範(Gaga)。這也就是為什麼,獵人瓦旦不斷提出人類學家歸納出來的文化概念,想貞定「什麼是真正的泰雅」之原因。巴杜露骨的嘲諷和質疑,立刻讓我們理解到這些僵化的概念早已失去了活力。 Gaga不是「功過格」,它必須回到內在的根源,和具體的現實對話,尋求新的活力。因此,什麼是真正的泰雅(人)?不能只從「過去」找答案,也必須向「現在」和「未來」開放。「Gaga」不是「教條」或「法律」,它是一種「宛在」,其現實性得由具體的個人,經由實踐,健動不已地去將它活出來。它是民族文化創造力的體現!

這樣的解讀,會不會違背多馬斯寫作的意旨呢?他創造出來的幽靈對話,彷彿一道光,解除了迷霧與韁鎖,讓我們有機會重新審視自己的傳統。

文/總統府國策顧問 孫大川(paelabang danapan)

追問什麼是「真正的人」,就是追問什麼是真正的泰雅(Tayal);這不只是多馬斯個人的問題,更是縈繞在當代原住民靈魂深處的追問。

呈現在讀者面前的這一部新作,便是多馬斯夾雜著自己成長的經驗和部落的巨變,對上述問題的反省與答覆。故事的軸線橫跨1907年的枕頭山戰役、白色恐怖到當前族人面對的困境和苦難,乃大嵙崁流域泰雅族人的百年紀事。

故事分為兩部曲,藉兩起意外死亡的事件,進入幽靈和幽靈之間的對話,來回穿梭在不同的時空,以魔幻、荒謬的手法,藉著一幕幕「手機」呈現的影像,反覆追問、爭辯什麼是真正的泰雅(人)這個主題。首部曲的主角獵人瓦旦,和年紀略長的舅舅巴杜一同上山打獵,行進間雖努力執守獵人的Gaga,但一路上遭遇的現況,卻與傳統的訓誡大相逕庭。他們先遇到上山搜尋失蹤登山客的警察,不得不迴避躲起來,因為現在山林已經是國家的了,規範它的不再是Gaga,而是《森林法》、《野生動物保護法》和《槍炮彈藥刀械管制條例》。對處處拿出祖訓當話的瓦旦,巴杜不耐煩的說:

「瓦旦,你看,這座山現在是搜救隊的主場,根本沒有我們存在的空間。」

「你那麼認真幹嘛?我們現在只是小偷,來偷國家的東西那麼難嗎?」

「瓦旦,你說的都對,看看我們現在躲在山洞的樣子,他們有哪一條法律承認我們的Gaga,我們打得過人家嗎?你說的莫那.魯道打贏日本了嗎?瓦旦,時代不一樣了,泰雅族還有人相信Gaga嗎?你說我們的Gaga值幾個錢?能讓我們上大賣場買東西、車子加油嗎?法官相信我們泰雅族的Gaga嗎?」

「老實跟你說,這些來山上的老闆都是有錢有勢,現在我們看到的山,已經不是我們百年前祖先看到那片原始的山林了。」

這就是瓦旦面對的問題,他困擾著要怎麼樣成為一個真正的人(Tayal)?隨後,瓦旦為了撿拾祖靈賜予的禮物─白面鼯鼠─攀附的樹枝斷裂,墜落山谷而身亡。他的問題交給自己的幽靈,踏上魔幻的旅程,繼續追問。

獵人瓦旦的幽靈,第一個遇到的「老幽靈」,是一位穿著一襲不合身舊式西裝的老人,從後文來看,他是大嵙崁武裝衝突拉號部落領導人烏霸赫之子,影射白色恐怖時代被誣衊槍決的樂信.瓦旦,這位老幽靈才是整部小說兩部曲故事的串聯者,是真正說故事的人。老幽靈透過「手機」,讓獵人瓦旦回顧了國中求學時的理想與抱負;最後還一幕幕地向他敘述了大嵙崁戰役烏霸赫率族人和日本守備隊長源五郎慘烈戰鬥的細節,強調保衛祖先的土地,乃真正泰雅人的精神。瓦旦的幽靈,也遇到了難產早逝的妻子吉娃絲,共同回憶了青少年時代和部落同學的種種遭遇;格格不入、無法適應的成長歷程,終於使一起成長的同伴們徘徊於失去方向、徬徨不安的邊緣世界。就像被山老鼠集團吸收淪為盜伐檜木的兩位年輕族人一樣,沒有了Gaga,無法成為真正的人(Tayal)。

小說的第二部曲,主角是飛行員瓦旦,漢光演習中不幸意外在山林失事。甦醒的幽靈,尾隨一位背著藤簍、穿著一襲不合身舊式西裝的原住民老人。和首部曲一樣,「老幽靈」用「手機」不但明示飛行員瓦旦已經死了,還透過螢幕讓他看到自己的部落和父母親年輕時候的樣子。

影像來到一群女工們彎著腰,把香菇菌塞在樹幹上密密麻麻的木洞裡。情節引出了小老闆「老黃」,及他對飛行員瓦旦的母親尤瑪的金錢誘惑。原來瓦旦的父親因案盜採木頭而入監,這是瓦旦一家人的隱痛,也導致少年時代的瓦旦在學校成了令老師們頭痛的人物。好在後來入了軍校,當了戰鬥飛行員,有了明確的國家意識,並認為不管哪一族都應該效忠國家和政府。為此,他和「老幽靈」之間還引發了爭執。老幽靈說:

「國家對我們的族群來說只是個代名詞,泰雅語裡面沒有國家這個詞啦!」

接著老幽靈拿出手機,強制飛行員瓦旦聆賞另一個和國家認同有關的故事。

故事的主角是卡曼之子瓦旦。卡曼原本是部落族人尊敬的高山國校代理校長,台中師範畢業,因年輕時認識創立「臺灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」的林昭明,而被羅織「匪諜」的罪名,判刑十二年,整個家族陷入生活與精神上難以言喻的困境和疏離感。林昭明是樂信.瓦旦的姪子,1952年以意圖顛覆政府的罪名判處重刑。事隔十四年之後,1968年卡曼卻因林昭明案的牽連而判處徒刑。判決理由存在許多不合理的疑點,但因戒嚴體制的影響,而無從申辯。手機影像顯示卡曼之子瓦旦六十歲時,在教堂遇一白髮長者,他將搜集整理有關卡曼判決厚厚一疊的檔案攤開,一一說明事件的過程真相。對照樂信.瓦旦、林昭明到卡曼的悲慘下場,顯然,國家之為物,終究不是泰雅精神可以依託的歸宿。

坦白說,閱讀多馬斯這部小說的過程充滿了挫折感,四個瓦旦:獵人瓦旦、飛行員瓦旦、卡曼之子瓦旦,加上影射樂信.瓦旦的老幽靈,他們彼此牽動,穿越時空、似真似幻、來去自如,讀者很容易在交織的故事脈絡裡迷路。不過,也正因為這樣,多少反映出作者多馬斯內心的猶豫與掙扎。創作期間輾轉六年,什麼是「真正的Tayal」之追問,一定擾動了作者存在的本體,而這是一個很難回答的問題。我們注意到整部小說對話的主角都是幽靈或幽靈的追憶,它根本是一部幽靈的對話錄。獵人瓦旦應該讀過一些書,對什麼是真正的泰雅有來自書本的知識和概念。但他生時不但被一起打獵的舅舅巴杜嫌,也被想開民宿的兒子奚落;死後,被老幽靈挑戰,還差一點和盜伐檜木的族人衝突。飛行員瓦旦生時因父親盜採木頭入獄,壓抑的屈辱感,造成他叛逆的少年性格。當了飛行員失事後,瓦旦的幽靈碰上了老幽靈,老幽靈劈頭就問:「你是タイヤル(泰雅人)嗎?」之後又問:「你相信自己是泰雅人嗎?」他雖以「保家衛國」為自己辯護,但老幽靈舉出卡曼之子瓦旦的家族悲劇,否決了飛行員瓦旦的證詞。那麼被影射為樂信.瓦旦的老幽靈自己呢?他死於非命(凶死),和獵人瓦旦的祖父、戰死於南洋的尤浩.瓦旦(Uhau Watan)一樣,都是無法走過彩虹橋的人,他們只能是森林裡到處遊蕩的幽魂。四個瓦旦,看來都無法成為「真正的人」。小說結尾,作者多馬斯給出了一個妥協、微弱且不明確的答案。飛行員瓦旦問:「這是我們泰雅族人的宿命嗎?」多馬斯藉老幽靈的口回答說:

「基本上,泰雅族有自己的生命觀,可是在現狀下,我們族群的生命決定在別人手上,就像你的生命是受強大的風暴跟機械失效所影響。不錯!你還嘗試讓飛機安全降落,你跟獵人瓦旦一樣為這塊土地努力過。」

然後,老幽靈站了起來,清了清喉嚨,用蒼涼的聲音吟唱泰雅族的<安魂曲>:

「……我是你們的祖先,變成山川大地的靈,在森林的每一處。……孩子們不要怕,……祖先一直都守護在你們身旁。」

什麼才是「真正的泰雅(人)」之所以很難回答,首先是因為它不是某種「外在」的「物品」,放在那裡等著你來拿;它是一種內在的價值召喚,引導你生發超越生物性存在的某種「嚮往」。它不是既成物,是終身以赴、死而後已的事。我們原住民大都是基督徒,套用《聖經》的話,即使是耶穌自己,釘在十字架上致命的最後一刻,仍不得不大聲呼號說:「厄羅依,厄羅依,肋馬,撒巴黑塔尼?」意思是:「我的天主,我的天主,你為什麼捨棄了我?」(15:34)換句話說,我們是否成了「真正的泰雅(人)」?乃「蓋棺」才可以「論定」的事;活著的時候,我們只能在「成為」(becoming)的旅途上,勠力前行。多馬斯調度四位「幽靈」來反覆反省這個「追問」,看來有他不得已的理由。用我多年前的講法說,這就是「死亡的敞開性」,「死亡」才是「意義」的開始。

其次,價值的嚮往也不能是掛空的「理想」或「理念」,它必須落入具體的時空,成為實踐的對象:走出「內在」,欲求「外顯」,因而有了種種生命姿態、人格表現、文化內涵與倫理規範(Gaga)。這也就是為什麼,獵人瓦旦不斷提出人類學家歸納出來的文化概念,想貞定「什麼是真正的泰雅」之原因。巴杜露骨的嘲諷和質疑,立刻讓我們理解到這些僵化的概念早已失去了活力。 Gaga不是「功過格」,它必須回到內在的根源,和具體的現實對話,尋求新的活力。因此,什麼是真正的泰雅(人)?不能只從「過去」找答案,也必須向「現在」和「未來」開放。「Gaga」不是「教條」或「法律」,它是一種「宛在」,其現實性得由具體的個人,經由實踐,健動不已地去將它活出來。它是民族文化創造力的體現!

這樣的解讀,會不會違背多馬斯寫作的意旨呢?他創造出來的幽靈對話,彷彿一道光,解除了迷霧與韁鎖,讓我們有機會重新審視自己的傳統。

目次

出版緣起│銘刻時代記憶 林淇瀁.................. 004

推薦序│死者的目光 孫大川 ........................ 006

首部曲

獵人瓦旦 ....................................................... 013

二部曲

飛行員瓦旦...................................................... 143

後記│ Tumas 多馬斯.................................... 202

推薦序│死者的目光 孫大川 ........................ 006

首部曲

獵人瓦旦 ....................................................... 013

二部曲

飛行員瓦旦...................................................... 143

後記│ Tumas 多馬斯.................................... 202

書摘/試閱

《Tayal Balay 真正的人》

二部曲‧飛行員瓦旦──第9及11章節

9.

瓦旦父親的故事發生在1968年7月,一夕之間受人尊敬的高山國校代理校長被冠以「匪徒」及「判亂份子」等罪名,判處有期徒刑十二年,對瓦旦的家庭而言,這無異是晴天霹靂的打擊,純樸封閉的山地部落出現匪諜,是何等不可思議的大事。

消息震驚了整個山區部落,在不管牆壁上的告示或是各種集會上,卡曼校長的匪諜事蹟就會成為案例宣導;卡曼的家族成了部落的過街老鼠,許多親族紛紛跟他們劃清界線,深怕遭受池魚之殃。

警察更是到他家對著他母親說,從現在開始,他們都要交代行蹤並報備;說完,在桌上丟下了《臺灣警備總司令部審判庭判決書》就離開了。

瓦旦回憶父親當時被關押在警總時的家庭情景,在貧窮與種種歧視環境下成長的他們,看到大哥讀高山國小時,一個無心之錯,竟被當時校長狠狠用拳頭將鼻梁打斷,他許多時候甚至都很想放棄生命;就因為有一位「匪諜」的父親,兄弟們開始自暴自棄,酒精變成麻醉自己的最好良藥,或許是這個心理因素,大哥、二哥正值年少的歲月,都在不幸意外中身亡。

當時,全家的經濟收入由父親擔任代理校長微薄的薪俸來支撐,但是在父親因案收押之後,全家也因為特殊的身分,無人敢雇用母親,家中經濟雪上加霜,生活立刻陷入困境,年少的孩子三餐更是無以為繼,只能經常喝山水充飢。

瓦旦的父親在關押十二年之後,刑期屆滿回到部落時,卻要面對家破人亡的悲痛。他去函教育局詢問是否可回到熟悉的教育工作,當局無情的回覆他已註銷其教師資格永不錄用,一時之間,對他來說猶如晴天霹靂。

父親卡曼試圖振作精神,毅然決然扛起家計,派出所警員更是三天兩頭到他家進行普查,要他交代一天的行蹤,連山下漢人老闆找臨時工,一知道他叛亂犯的身分,嚇得馬上轉頭就逃走。久而久之,瓦旦父親在部落如瘟神般,每個人避之唯恐不及,他只好足不出戶,整日呆坐在門口望著山谷,他的身體也因為在坐牢時,刑求加上過度勞動產生後遺症,出現了各種不明的疼痛。

在部落沉潛了很長一段時間之後,卡曼以為厄運已經過去,他鼓起勇氣積極參與部落村長選舉,想用自己畢生的才學貢獻族人,但在白色恐怖的陰影下,卡曼特殊的背景很快就被其他對手質疑,叛亂犯怎麼可以當公務員,妻子更被嘲弄為「共產黨徒的妻子」。

部落更是充斥著「小心匪諜就在你身邊」的耳語。

在有心人刻意的抹黑下,投票前夕,卡曼妻子不堪羞辱服農藥自盡,卡曼望著妻子冰冷靠在牆角的身軀,用手輕撫著妻子的臉頰。他的人生在這裡遭遇第二次重大的挫折,遭遇遽變的卡曼絕望的坐在門口,此生將無力抵抗龐大的國家機器,從此不再過問世事。年老病痛纏身的他,隱居在部落一間破舊低矮的屋子。

瓦旦看著父親憔悴的身影,心裡有說不出的傷痛,便長年遠離傷心地到都市工作。

瓦旦好幾次問自己,為什麼國家對自己父親做出這樣的事?直到長者把真相手稿給他時,看見了父親寫下的一段話:

當時山地知識分子,普遍對自日治時代因其皇民化運動面臨語言與文化滅絕感到憂心,且光復後山區經濟崩潰,看見的同胞普遍生活民不聊生。

他才深刻了解到父親在殘酷的環境(從日本國變成了中華民國),導致他內心世界充滿著矛盾與掙扎。尤其在國民政府接收後,那段時期新政權脫序的行為一幕一幕看在他的眼裡,因為無法理解與憤怒,晚年他常常在喝醉的時候激動的對眾人吼叫說著:

國民政府的軍隊根本是地方的惡覇,派來接收的官員更是土匪,將公家機關物品據為私用,醫療所的藥品被賣到平地,致使山區部落族人缺乏醫藥救治,整個山區部落有如遭到洗劫一般。作為泰雅族人,無力主宰自己的命運,部落當時瀰漫了恐慌、不滿等各種矛盾情緒,族人就這樣無從選擇的從日本人變成了中國人。

瓦旦一頁頁翻著長者為父親整理的手稿,彷彿看見當年父親對國民政府來到山區後內心的轉折與憤怒不滿,而他對於最後的判刑也是絕望,完全無法理解。

瓦旦知道父親還在世前,每每下山常常跟一位林老先生在一起聊天,甚至也是他年輕時參與民族運動的偶像。父親後來也因為跟林老先生成立的「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」牽連,兩人先後遭到特務機關逮捕判刑。瓦旦似乎感受到身處在那個國族轉換「泰雅族人無力主宰自己命運」的無奈,尤其是從皇民化國語家庭到國民政府的蠻橫接收。

夜深人靜,瓦旦一個人翻看著長者整理下來的檔案文件,詳細交代了事件發生的整個始末,也說出林老先生在其中扮演關鍵的角色。

林老先生是角板山的泰雅族人,1930年出生,1949年就讀建國中學。就學期間,與臺北師範學校趙先生(賽夏族)、高先生(泰雅族)號召,以「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」的組織,發展山地經濟及維護原住民文化等作為,以具體實踐「自覺」、「自治」、「自衛」,呼籲當時原住民知識青年團結自救。

瓦旦的父親便是當年被當成特務羅織入罪,把林老先生的「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」化身為匪組織的代號,藉機整肅當時山區的菁英分子。

看著厚厚一疊的檔案才發現,以前令他羞恥的匪諜父親,事實上,從臺中師範學校畢業之後,面對動盪的局勢,就是一個有獨立思想的知識分子;瓦旦痛苦的跪在地上禱告,祈求神能赦免當年他對父親仇恨的罪。

瓦旦覺得父親一方面順服接收臺灣新政權的體制,一方面與當時的知識分子(大多是師範生)討論尋求解決之道,藉由聚會時抒發己見;當時泰雅族的知識分子對當時山區整個時局還是有憂慮,以林老先生號召的「族群前途自決論」氛圍漸漸成形,也許這些泰雅族菁英認為新政府會理性對待泰雅族;實際上卻誤判形勢,這樣的論述不被當時政權所接受,導致後來悲劇的發生。

從現代角度來看,他的父親是一個有理想有抱負的知識青年,長者在文件的旁邊用紅筆註記,「當年在面對自己族群未來命運的困境時,也許在當時惡劣的環境下(族群認同上),泰雅族知識分子紛紛以族群前途自決的思想主軸去反思,先開始自覺再去決定族群的未來。」

瓦旦看著檔案上密密麻麻的註記,覺得長者的推論不無道理。

林老先生成立的「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」是一個宣揚族群如何自救的組織,長者在拜訪林老先生時也談到當時情形,他寫下:

「我希望以知識為後盾,以文筆為工具向政府提供建設性的山地政策方針,以理性和平手段進行溝通⋯⋯自救鬥爭青年同盟,但從頭到尾一直停留在學生運動階段上。」

瓦旦突然覺得,當時父親單純只是反思民族自決,沒有像判決書寫道:「為匪宣傳,待匪軍攻臺,顛覆政府,建立共產國家」等不合理之詞。相較於在白色恐怖初期犧牲的泰雅族菁英林醫師(林老先生親叔叔),其顯現出強烈的民族意識更顯悲壯,最後命喪馬場町。

長者在平反文件上寫下泰雅語Utux smpun「真理的審判」,細細針對不公平的審判做了梳理。

11.

手機螢幕就慢慢的泛黑了。

老人拿出小扁梳梳理著頭髮,一身破舊西裝看上去是個很注重儀容的人,飛行員瓦旦也慢慢清楚了解整個事情的樣貌,國家竟然幹出這樣的事情。眼前這個老人曾經為泰雅族的傳統領域努力過。

飛行員瓦旦尊敬的問說:

「你應該是影片那個被槍決在馬場町的瓦旦吧?我看出來了。」

「你真是個聰明的孩子。」

瓦旦恭敬的給老人斟滿一杯酒。

「這是我們泰雅族人的宿命嗎?」

「基本上,泰雅族有自己的生命觀,可是在現狀下,我們族群的生命決定在別人手上,就像你的生命是受強大的風暴跟機械失效所影響。不錯!你還嘗試讓飛機安全降落,你跟獵人瓦旦一樣為這塊土地努力過。」

飛行員瓦旦撕下中華民國國旗的臂章,放在手上仔細端詳,老人也從口袋拿出一條摺好的小手帕,打開竟然是日本國的國旗,兩人相視笑了。

「瓦旦,我教你唱我們的〈安魂曲〉⋯⋯。」

老人站了起來,清了清喉嚨,用蒼涼的聲音唱著。

Bnkis bnkis saku kuzing la, iyat saku kzenga musa muraw squ qqnahia Mha ni pongan mamu hngyang mhngan, hngyang kahul mnkun na rgyax qasa ga, llaqiy laxiy kngungu, giwan su kuzing nyux mwah smlhaw simu

我親愛的孩子們,我是你們的祖先,變成山川大地的靈,在森林的每一處。晚上也許聽到我的聲音從黑暗中傳來,但是孩子們不要怕,這是我來看你們了,跟你們呢喃敘舊,告訴你們祖先一直都守護在你們身旁。

二部曲‧飛行員瓦旦──第9及11章節

9.

瓦旦父親的故事發生在1968年7月,一夕之間受人尊敬的高山國校代理校長被冠以「匪徒」及「判亂份子」等罪名,判處有期徒刑十二年,對瓦旦的家庭而言,這無異是晴天霹靂的打擊,純樸封閉的山地部落出現匪諜,是何等不可思議的大事。

消息震驚了整個山區部落,在不管牆壁上的告示或是各種集會上,卡曼校長的匪諜事蹟就會成為案例宣導;卡曼的家族成了部落的過街老鼠,許多親族紛紛跟他們劃清界線,深怕遭受池魚之殃。

警察更是到他家對著他母親說,從現在開始,他們都要交代行蹤並報備;說完,在桌上丟下了《臺灣警備總司令部審判庭判決書》就離開了。

瓦旦回憶父親當時被關押在警總時的家庭情景,在貧窮與種種歧視環境下成長的他們,看到大哥讀高山國小時,一個無心之錯,竟被當時校長狠狠用拳頭將鼻梁打斷,他許多時候甚至都很想放棄生命;就因為有一位「匪諜」的父親,兄弟們開始自暴自棄,酒精變成麻醉自己的最好良藥,或許是這個心理因素,大哥、二哥正值年少的歲月,都在不幸意外中身亡。

當時,全家的經濟收入由父親擔任代理校長微薄的薪俸來支撐,但是在父親因案收押之後,全家也因為特殊的身分,無人敢雇用母親,家中經濟雪上加霜,生活立刻陷入困境,年少的孩子三餐更是無以為繼,只能經常喝山水充飢。

瓦旦的父親在關押十二年之後,刑期屆滿回到部落時,卻要面對家破人亡的悲痛。他去函教育局詢問是否可回到熟悉的教育工作,當局無情的回覆他已註銷其教師資格永不錄用,一時之間,對他來說猶如晴天霹靂。

父親卡曼試圖振作精神,毅然決然扛起家計,派出所警員更是三天兩頭到他家進行普查,要他交代一天的行蹤,連山下漢人老闆找臨時工,一知道他叛亂犯的身分,嚇得馬上轉頭就逃走。久而久之,瓦旦父親在部落如瘟神般,每個人避之唯恐不及,他只好足不出戶,整日呆坐在門口望著山谷,他的身體也因為在坐牢時,刑求加上過度勞動產生後遺症,出現了各種不明的疼痛。

在部落沉潛了很長一段時間之後,卡曼以為厄運已經過去,他鼓起勇氣積極參與部落村長選舉,想用自己畢生的才學貢獻族人,但在白色恐怖的陰影下,卡曼特殊的背景很快就被其他對手質疑,叛亂犯怎麼可以當公務員,妻子更被嘲弄為「共產黨徒的妻子」。

部落更是充斥著「小心匪諜就在你身邊」的耳語。

在有心人刻意的抹黑下,投票前夕,卡曼妻子不堪羞辱服農藥自盡,卡曼望著妻子冰冷靠在牆角的身軀,用手輕撫著妻子的臉頰。他的人生在這裡遭遇第二次重大的挫折,遭遇遽變的卡曼絕望的坐在門口,此生將無力抵抗龐大的國家機器,從此不再過問世事。年老病痛纏身的他,隱居在部落一間破舊低矮的屋子。

瓦旦看著父親憔悴的身影,心裡有說不出的傷痛,便長年遠離傷心地到都市工作。

瓦旦好幾次問自己,為什麼國家對自己父親做出這樣的事?直到長者把真相手稿給他時,看見了父親寫下的一段話:

當時山地知識分子,普遍對自日治時代因其皇民化運動面臨語言與文化滅絕感到憂心,且光復後山區經濟崩潰,看見的同胞普遍生活民不聊生。

他才深刻了解到父親在殘酷的環境(從日本國變成了中華民國),導致他內心世界充滿著矛盾與掙扎。尤其在國民政府接收後,那段時期新政權脫序的行為一幕一幕看在他的眼裡,因為無法理解與憤怒,晚年他常常在喝醉的時候激動的對眾人吼叫說著:

國民政府的軍隊根本是地方的惡覇,派來接收的官員更是土匪,將公家機關物品據為私用,醫療所的藥品被賣到平地,致使山區部落族人缺乏醫藥救治,整個山區部落有如遭到洗劫一般。作為泰雅族人,無力主宰自己的命運,部落當時瀰漫了恐慌、不滿等各種矛盾情緒,族人就這樣無從選擇的從日本人變成了中國人。

瓦旦一頁頁翻著長者為父親整理的手稿,彷彿看見當年父親對國民政府來到山區後內心的轉折與憤怒不滿,而他對於最後的判刑也是絕望,完全無法理解。

瓦旦知道父親還在世前,每每下山常常跟一位林老先生在一起聊天,甚至也是他年輕時參與民族運動的偶像。父親後來也因為跟林老先生成立的「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」牽連,兩人先後遭到特務機關逮捕判刑。瓦旦似乎感受到身處在那個國族轉換「泰雅族人無力主宰自己命運」的無奈,尤其是從皇民化國語家庭到國民政府的蠻橫接收。

夜深人靜,瓦旦一個人翻看著長者整理下來的檔案文件,詳細交代了事件發生的整個始末,也說出林老先生在其中扮演關鍵的角色。

林老先生是角板山的泰雅族人,1930年出生,1949年就讀建國中學。就學期間,與臺北師範學校趙先生(賽夏族)、高先生(泰雅族)號召,以「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」的組織,發展山地經濟及維護原住民文化等作為,以具體實踐「自覺」、「自治」、「自衛」,呼籲當時原住民知識青年團結自救。

瓦旦的父親便是當年被當成特務羅織入罪,把林老先生的「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」化身為匪組織的代號,藉機整肅當時山區的菁英分子。

看著厚厚一疊的檔案才發現,以前令他羞恥的匪諜父親,事實上,從臺中師範學校畢業之後,面對動盪的局勢,就是一個有獨立思想的知識分子;瓦旦痛苦的跪在地上禱告,祈求神能赦免當年他對父親仇恨的罪。

瓦旦覺得父親一方面順服接收臺灣新政權的體制,一方面與當時的知識分子(大多是師範生)討論尋求解決之道,藉由聚會時抒發己見;當時泰雅族的知識分子對當時山區整個時局還是有憂慮,以林老先生號召的「族群前途自決論」氛圍漸漸成形,也許這些泰雅族菁英認為新政府會理性對待泰雅族;實際上卻誤判形勢,這樣的論述不被當時政權所接受,導致後來悲劇的發生。

從現代角度來看,他的父親是一個有理想有抱負的知識青年,長者在文件的旁邊用紅筆註記,「當年在面對自己族群未來命運的困境時,也許在當時惡劣的環境下(族群認同上),泰雅族知識分子紛紛以族群前途自決的思想主軸去反思,先開始自覺再去決定族群的未來。」

瓦旦看著檔案上密密麻麻的註記,覺得長者的推論不無道理。

林老先生成立的「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」是一個宣揚族群如何自救的組織,長者在拜訪林老先生時也談到當時情形,他寫下:

「我希望以知識為後盾,以文筆為工具向政府提供建設性的山地政策方針,以理性和平手段進行溝通⋯⋯自救鬥爭青年同盟,但從頭到尾一直停留在學生運動階段上。」

瓦旦突然覺得,當時父親單純只是反思民族自決,沒有像判決書寫道:「為匪宣傳,待匪軍攻臺,顛覆政府,建立共產國家」等不合理之詞。相較於在白色恐怖初期犧牲的泰雅族菁英林醫師(林老先生親叔叔),其顯現出強烈的民族意識更顯悲壯,最後命喪馬場町。

長者在平反文件上寫下泰雅語Utux smpun「真理的審判」,細細針對不公平的審判做了梳理。

11.

手機螢幕就慢慢的泛黑了。

老人拿出小扁梳梳理著頭髮,一身破舊西裝看上去是個很注重儀容的人,飛行員瓦旦也慢慢清楚了解整個事情的樣貌,國家竟然幹出這樣的事情。眼前這個老人曾經為泰雅族的傳統領域努力過。

飛行員瓦旦尊敬的問說:

「你應該是影片那個被槍決在馬場町的瓦旦吧?我看出來了。」

「你真是個聰明的孩子。」

瓦旦恭敬的給老人斟滿一杯酒。

「這是我們泰雅族人的宿命嗎?」

「基本上,泰雅族有自己的生命觀,可是在現狀下,我們族群的生命決定在別人手上,就像你的生命是受強大的風暴跟機械失效所影響。不錯!你還嘗試讓飛機安全降落,你跟獵人瓦旦一樣為這塊土地努力過。」

飛行員瓦旦撕下中華民國國旗的臂章,放在手上仔細端詳,老人也從口袋拿出一條摺好的小手帕,打開竟然是日本國的國旗,兩人相視笑了。

「瓦旦,我教你唱我們的〈安魂曲〉⋯⋯。」

老人站了起來,清了清喉嚨,用蒼涼的聲音唱著。

Bnkis bnkis saku kuzing la, iyat saku kzenga musa muraw squ qqnahia Mha ni pongan mamu hngyang mhngan, hngyang kahul mnkun na rgyax qasa ga, llaqiy laxiy kngungu, giwan su kuzing nyux mwah smlhaw simu

我親愛的孩子們,我是你們的祖先,變成山川大地的靈,在森林的每一處。晚上也許聽到我的聲音從黑暗中傳來,但是孩子們不要怕,這是我來看你們了,跟你們呢喃敘舊,告訴你們祖先一直都守護在你們身旁。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。