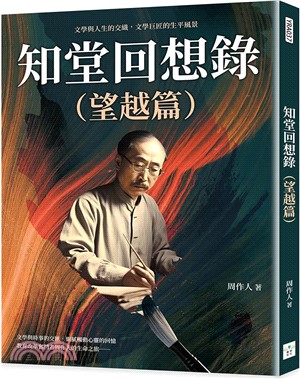

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

文學與時事的交會,細膩觸動心靈的回憶

教育改革奮鬥者周作人的生命之旅──

望越篇:回顧教育生涯

這部回憶錄從「赤羽橋邊」為起點,講述了周作人在教育界的成長與貢獻。他以辛亥革命為背景,深刻描繪了當時中國社會的動盪與變革。這一段敘述,旁及周作人與當時重要政治人物的關係,為我們呈現一個歷史時刻的生動影像。

知識之旅:學術探索的歷程

書中,周作人分享了他對教育的熱情以及如何在教育界大展拳腳。他的工作被分成多個章節,逐一反映了他在教育領域的成就與探索。從教育改革到金石小品,再到兒童文學,他的知識之旅豐富多彩,為讀者呈現了一個多才多藝的知識分子。

回鄉的旅程:尋找根源的情感

身為一名知識分子,周作人不僅深耕教育,還以豐富的筆觸回顧了家鄉的情感。他的文筆溫情而真摯,讓我們感受到他對故土的深厚情感。他記錄了杭州、紹興等地的風土人情,將這些回憶融入了他的成長與職業生涯。

留下的遺產:教育與文學的結合

周作人的回憶錄除了是他個人生平的見證,也是一部反映了中國現代教育與文學發展的重要歷史文獻。他的故事啟迪著我們,教育的力量可以改變一個人的命運,也可以塑造一個國家的未來。同時,他的文學探索也讓我們看到知識分子在文學創作上的精彩表現。

【本書特色】

本書是周作人的回憶錄,以豐富的知識、深刻的思考和豁達的情感,為我們呈現了一位傑出教育家的生平。透過本書,我們不僅了解了周作人的一生,也更能深刻地了解中國現代教育的發展歷程。這是一本不可多得的珍貴文獻,值得我們細細品味。

教育改革奮鬥者周作人的生命之旅──

望越篇:回顧教育生涯

這部回憶錄從「赤羽橋邊」為起點,講述了周作人在教育界的成長與貢獻。他以辛亥革命為背景,深刻描繪了當時中國社會的動盪與變革。這一段敘述,旁及周作人與當時重要政治人物的關係,為我們呈現一個歷史時刻的生動影像。

知識之旅:學術探索的歷程

書中,周作人分享了他對教育的熱情以及如何在教育界大展拳腳。他的工作被分成多個章節,逐一反映了他在教育領域的成就與探索。從教育改革到金石小品,再到兒童文學,他的知識之旅豐富多彩,為讀者呈現了一個多才多藝的知識分子。

回鄉的旅程:尋找根源的情感

身為一名知識分子,周作人不僅深耕教育,還以豐富的筆觸回顧了家鄉的情感。他的文筆溫情而真摯,讓我們感受到他對故土的深厚情感。他記錄了杭州、紹興等地的風土人情,將這些回憶融入了他的成長與職業生涯。

留下的遺產:教育與文學的結合

周作人的回憶錄除了是他個人生平的見證,也是一部反映了中國現代教育與文學發展的重要歷史文獻。他的故事啟迪著我們,教育的力量可以改變一個人的命運,也可以塑造一個國家的未來。同時,他的文學探索也讓我們看到知識分子在文學創作上的精彩表現。

【本書特色】

本書是周作人的回憶錄,以豐富的知識、深刻的思考和豁達的情感,為我們呈現了一位傑出教育家的生平。透過本書,我們不僅了解了周作人的一生,也更能深刻地了解中國現代教育的發展歷程。這是一本不可多得的珍貴文獻,值得我們細細品味。

作者簡介

周作人(西元1885~1967年),著名散文家、思想家、翻譯家。開啟「閒適散文」流派,上承蘇軾、李漁、袁枚等小品文,下啟廢名、俞平伯、梁實秋、冰心等人的審美情趣。閒適散文代表作:《喝茶》、《北京的茶食》、《故鄉的野菜》、《苦雨》等;翻譯作品代表作:《石川啄木歌集》、《枕草子》、《古事記》、《浮世澡堂》等。

序

緣起

我的朋友陳思先生前幾時寫信給我,勸我寫自敘傳,我聽了十分惶恐,連回信都沒有寫,幸而他下次來信,也並不追及,這才使我放了心。為什麼這樣的「怕」寫自敘傳的呢?理由很是簡單,第一是自敘傳很難寫。既然是自敘傳了,這總要寫得像個東西,因為自敘傳是文學裡的一品種,照例要有詩人的「詩與真實」摻和在裡頭,才可以使得人們相信,而這個工作我是幹不來的。第二是自敘傳沒有材料。一年一年的活了這多少年歲,到得如今不但已經稱得「古來稀」了,而且又是到了日本人所謂「喜壽」,(喜字草書有如「七十七」三字所合成,)那麼這許多年裡的事情盡夠多了,怎麼說是沒有呢?其實年紀雖是古稀了,而這古稀的人乃是極其平凡的,從古以來不知道有過多少,毫沒有什麼足以稱道的,況且古人有言,「壽則多辱」,結果是多活一年,便多有一年的恥辱,這有什麼值得說的呢。

話雖如此,畢竟我的朋友的意思是很可感謝的。我雖然沒有接受他原來的好意,卻也不想完全辜負了他,結果是經過了幾天考慮之後,我就決意來寫若干節的「藥堂談往」,也就是一種感舊錄,本來舊事也究竟沒甚可感,只是五六十年前的往事,雖是日常瑣碎事跡,於今想來也多奇奇怪怪,姑且當作「大頭天話」(兒時所說的民間故事)去聽,或者可以且作消閒之一助吧。

時光如流水,平常五十年一百年倏忽的流過去,真是如同朝暮一般,而人事和環境依然如故,所以在過去的時候談談往事,沒有什麼難懂的地方,可是現在卻迥不相同了。社會情形改變得太多了,有些一二十年前的事情,說起來簡直如同隔世,所謂去者日以疏,來者日以親,我想這就因為中間缺少聯絡的緣故。老年人講故事多偏於過去,又兼講話嘮叨,有地方又生怕年青的人不懂,更要多說幾句,因此不免近於煩瑣,近代有教養的青年恐不滿意,特在此說明,特別要請原諒為幸。

我的朋友陳思先生前幾時寫信給我,勸我寫自敘傳,我聽了十分惶恐,連回信都沒有寫,幸而他下次來信,也並不追及,這才使我放了心。為什麼這樣的「怕」寫自敘傳的呢?理由很是簡單,第一是自敘傳很難寫。既然是自敘傳了,這總要寫得像個東西,因為自敘傳是文學裡的一品種,照例要有詩人的「詩與真實」摻和在裡頭,才可以使得人們相信,而這個工作我是幹不來的。第二是自敘傳沒有材料。一年一年的活了這多少年歲,到得如今不但已經稱得「古來稀」了,而且又是到了日本人所謂「喜壽」,(喜字草書有如「七十七」三字所合成,)那麼這許多年裡的事情盡夠多了,怎麼說是沒有呢?其實年紀雖是古稀了,而這古稀的人乃是極其平凡的,從古以來不知道有過多少,毫沒有什麼足以稱道的,況且古人有言,「壽則多辱」,結果是多活一年,便多有一年的恥辱,這有什麼值得說的呢。

話雖如此,畢竟我的朋友的意思是很可感謝的。我雖然沒有接受他原來的好意,卻也不想完全辜負了他,結果是經過了幾天考慮之後,我就決意來寫若干節的「藥堂談往」,也就是一種感舊錄,本來舊事也究竟沒甚可感,只是五六十年前的往事,雖是日常瑣碎事跡,於今想來也多奇奇怪怪,姑且當作「大頭天話」(兒時所說的民間故事)去聽,或者可以且作消閒之一助吧。

時光如流水,平常五十年一百年倏忽的流過去,真是如同朝暮一般,而人事和環境依然如故,所以在過去的時候談談往事,沒有什麼難懂的地方,可是現在卻迥不相同了。社會情形改變得太多了,有些一二十年前的事情,說起來簡直如同隔世,所謂去者日以疏,來者日以親,我想這就因為中間缺少聯絡的緣故。老年人講故事多偏於過去,又兼講話嘮叨,有地方又生怕年青的人不懂,更要多說幾句,因此不免近於煩瑣,近代有教養的青年恐不滿意,特在此說明,特別要請原諒為幸。

目次

緣起

赤羽橋邊

辛亥革命一―王金發

辛亥革命二―孫德卿

辛亥革命三―范愛農

望越篇

臥治時代

在教育界裡

自己的工作一

自己的工作二

自己的工作三

自己的工作四

金石小品

故鄉的回顧

去鄉的途中一

去鄉的途中二

從上海到北京

紹興縣館一

紹興縣館二

補樹書屋的生活

北京大學

往來的路

復闢前後一

復闢前後二

復闢前後三

蔡孑民一

蔡孑民二

蔡孑民三

林蔡鬥爭檔案一

林蔡鬥爭檔案二

林蔡鬥爭檔案三

卯字號的名人一

卯字號的名人二

卯字號的名人三

三沈二馬上

三沈二馬下

二馬之餘

五四之前

每週評論上

每週評論下

小河與新村上

小河與新村中

小河與新村下

文學與宗教

兒童文學與歌謠

在病院中

西山養病

瑣屑的因緣

愛羅先珂上

愛羅先珂下

不辯解說上

不辯解說下

嗎嘎喇廟

順天時報

順天時報續

女師大與東吉祥一

女師大與東吉祥二

語絲的成立

五卅

三一八

中日學院

東方文學系

東方文學系的插話

堅冰至

清黨

後記

後序

赤羽橋邊

辛亥革命一―王金發

辛亥革命二―孫德卿

辛亥革命三―范愛農

望越篇

臥治時代

在教育界裡

自己的工作一

自己的工作二

自己的工作三

自己的工作四

金石小品

故鄉的回顧

去鄉的途中一

去鄉的途中二

從上海到北京

紹興縣館一

紹興縣館二

補樹書屋的生活

北京大學

往來的路

復闢前後一

復闢前後二

復闢前後三

蔡孑民一

蔡孑民二

蔡孑民三

林蔡鬥爭檔案一

林蔡鬥爭檔案二

林蔡鬥爭檔案三

卯字號的名人一

卯字號的名人二

卯字號的名人三

三沈二馬上

三沈二馬下

二馬之餘

五四之前

每週評論上

每週評論下

小河與新村上

小河與新村中

小河與新村下

文學與宗教

兒童文學與歌謠

在病院中

西山養病

瑣屑的因緣

愛羅先珂上

愛羅先珂下

不辯解說上

不辯解說下

嗎嘎喇廟

順天時報

順天時報續

女師大與東吉祥一

女師大與東吉祥二

語絲的成立

五卅

三一八

中日學院

東方文學系

東方文學系的插話

堅冰至

清黨

後記

後序

書摘/試閱

赤羽橋邊

我們以前都是住在本鄉區內,這在東京稱為「山手」,意云靠山的地方,即是高地,西片町一帶更是有名,是知識階級聚居之處,呂之七號以前夏目漱石曾經住過,東邊鄰居則是幸田露伴,波之十九號的房東乃是順天堂醫院的院長佐藤進。現在一下子搬到麻布,雖然不能算是出於喬木,遷於幽谷,總之是換了一個環境了。那裡的房屋比較簡陋,前門臨街,裡邊是六席的一間,右手三席,後面是廚房和廁所,樓上三席和六席各一間,但是房租卻很便宜,彷彿只是十元日金,比本鄉的幾乎要便宜一半的樣子。在本鄉居住的時候,似乎坐在二等的火車上,各自擺出紳士的架子,彼此不相接談,而且還有些不很愉快的經驗,例如在呂之七號貼近鄰居有一家是植物分類學者,名叫牧野富太郎,家裡下女常把早上掃地的塵土堆到我們這邊來,這或者不是牧野的主意,但總之可見他的沒有什麼家教了。在森元町便沒有這種事情,這好像是火車裡三等的乘客,都無什麼間隔,看見就打招呼,也隨便的談話。不過這裡也有利有弊,有些市井間的瑣聞俗事,也就混了進來,假如互相隔離的住著,這就不會得有了。我們的右鄰是一個做裱糊工的,家裡有一妻一女,這女兒是前妻所生,與後母相處自然是不很和協,而那後母又似乎是故意放縱她,或者真是不能管教呢,總之那女兒漸漸流為「不良少女」了。每天午後,我們衚衕裡便聽見有男子在吹口哨,這是召集的口號,於是她便溜出門去,到附近的芝公園裡與她的那些男女同志會合了。晚上父親回來,聽了後母的訴說,照例來一通大嚷大罵,以至痛打,但是有什麼用呢?第二天到那時候,召集的口哨又來了,弱小的心靈恍如受了符咒的束縛,不覺仍舊衝了出去,結果又是那一場的吵鬧。有時鄰婦看見她,順便勸說道:

「你也何妨規矩點,省得你父親那樣生氣呢?」但是她卻笑嘻嘻的回答道:

「你不知道在外邊玩耍是多麼有趣哩。」這是很有意義的一句話,很值得人去思索玩味的。我們在森元町住了大半年,到了暑假就回中國來了,在我們離開那裡以前,那情形一直是如此,至於後事如何就不得而知了。

在赤羽橋左近,那裡還有一個畸人,他那地方我卻是時常去的,雖然並不曾談什麼天,因為他乃是理髮師,所以我總是兩三星期要去找他一趟的。他據說也有妻子,但是卻獨自住著,在芝公園的近旁,孤另另的一所房屋,外邊一間店面,裝置得很考究,後邊一間三席的住房,左右幾十步之內並無什麼鄰舍。他的店裡比較清淨,這是因價格特別高之故,所以我去理髮的時候,總見他是閒空著,用不著在那裡坐等。還有一種緣由,人們不大去請教他,便是傳聞他是有點精神病的,試想一個人怎肯伸著脖子,聽憑一個手執鋒利的剃刀的精神病患者去播弄呢?我到他那裡去嘗試,本來是頗有點危險的,但是幸而他卻不曾發病,這個危險也就過去了。其實他或者性情乖僻則是有之,看他那樣的生活形式可以想見,人們加鹽加醋的渲染,所以說他有精神病,雖然也是難怪,但總是不足憑信的。我的危險的經驗,縱然不能證明他沒有神經病,但至少說明人言之不盡可信了。

臥治時代

在東京留學這六年中都沒有寫日記,所以有些事情已經記不起來了,到了民國元年這又繼續來寫,從十月一日起,一直寫到現在。但是壬子年十月以前的事情,也大抵年月無可查考了,這些事例如范愛農的一件,幸而有他的親筆信札和魯迅的日記,還可知道一點,我自己的往杭州的教育司當視學,在那裡「臥治」的事跡,那就有點茫然了。辛亥革命起事的前後幾個月,我在家裡閒住,所做的事大約只是每日抄書,便是幫同魯迅翻看古書類書,抄錄《古小說鉤沉》和《會稽郡故書雜集》的材料,還有整本的如劉義慶的《幽明錄》之類。壬子元旦臨時政府成立,浙江軍政府的教育司由沈鈞儒當司長,以前他當兩級師範學堂校長時代在那裡任教的一班人,便多轉到這邊來了,一部分是從前在民報社聽過章太炎講《說文》的學生,其中有朱逷先錢玄同,(其時他還叫錢夏,號中季,)這就是朱逷先,他介紹我到教育司去的。起初是委任我當第幾科的課長,但是不久又改任了本省視學,這時期大概是三月裡的事情,所以范愛農在三月廿七日的信裡提到這事,但是我因為家裡有事,始終沒有能夠去,一直拖延到大約六七月中,這才前去到差。那時教育司的辦公處是租用頭髮巷丁氏的房屋,這丁家便是刻那「武林掌故叢編」的,在前清鹹同時代很是有名,是杭州的一個大家,但是我覺得這住屋並不怎麼好。我在教育司的這多少天裡,並沒有遍看教育司的房屋,我只到過那客廳,飯廳,和樓上的住室,都是很湫隘的地方。客廳裡擺列著許多石頭,是那有名的「三十六峰」,我卻看不出它的好處來,而且那間房子很是陰暗,那時又值夏天,終日有蚊子飛鳴著,這上邊就是我的宿舍,因為我到來晚了,所以床位已經是在旁邊樓門口,樓梯下院子裡是一個小便桶,雖然臭氣並不薰蒸,卻總也不是什麼好地方。視學的職務是在外面跑的,但是平常似乎也該有些業務,可是這卻沒有,所以也並沒有辦公的坐位,每日就只是在樓上坐地,看自己帶來的書,看得倦了也就可以倒臥在床上,我因為常是如此,所以錢玄同就給我加了一句考語,說是在那裡「臥治」。在樓下「三十六峰」的客廳裡,有些上海的日報,有時便下去閱看,不過那裡實在暗黑得可以,而且蚊子太多,整天在那裡做市的樣子,看一會兒的報就要被叮上好幾口。因此我「臥治」的結果,沒有給公家辦得一點事,自己卻生起病來了。當初以為是感冒風寒,可是後來因為寒熱發得出奇,知道是給「三十六峰」室的蚊子叮的發瘧疾了。本來瘧疾自有治法,只要吃金雞納霜即可以好的,但是在那蚊子窩裡起居,一面吃藥,一面被叮,也不是辦法,所以就告了假,過江回家來了。我這回到杭州到差,大概前後有一個月光景,因為我記得領過一次薪水,是大洋九十元,不過這乃是浙江軍政府新發的「軍用票」。我們在家的時候,一直使用的是現大洋,乃是墨西哥的鑄有老鷹的銀元,這種軍用票還是初次看見,我在領到之後,心裡忐忑不知是否通用,於是走到清和坊的抱經堂,買了一部廣東板朱墨套印的《陶淵明集》,並無什麼麻煩的使用了,這才放心,以後便用這個做了旅費,回到家裡來了。

我往杭州的月日,因為那時沒有寫日記,所以無可考查,但我查魯迅的壬子日記,卻還可以找到一點數據。五月項下有云:

「二十三日,下午得二弟信十四日發,雲望日往申,迎羽太兄弟。又得三弟信云,二弟婦於十六日分娩一男子,大小均極安好,可喜,其信十七日發。」上面所說因為私事不曾往杭州去,便是這事情,又因分娩在即,要人照管小孩,所以去把妻妹叫來幫忙,這時她只有十五歲的樣子,由她的哥哥送來,但是到得上海的時候,這邊卻是已經生產了。六月項下記云:

「九日,得二弟信,三日杭州發。」這時大概我已到了教育司,可見是六月初前去到差的。隨後在七月項下記云:

「十九日,晨得二弟信,十二日紹興發,云范愛農以十日水死,悲夫悲夫,君子無終,越之不幸也,於是何幾仲輩為群大蠹。」這樣看來,那麼我到杭州去的時期,說是從六月一日以後,七月十日以前,那大概是沒有大差的吧。

我們以前都是住在本鄉區內,這在東京稱為「山手」,意云靠山的地方,即是高地,西片町一帶更是有名,是知識階級聚居之處,呂之七號以前夏目漱石曾經住過,東邊鄰居則是幸田露伴,波之十九號的房東乃是順天堂醫院的院長佐藤進。現在一下子搬到麻布,雖然不能算是出於喬木,遷於幽谷,總之是換了一個環境了。那裡的房屋比較簡陋,前門臨街,裡邊是六席的一間,右手三席,後面是廚房和廁所,樓上三席和六席各一間,但是房租卻很便宜,彷彿只是十元日金,比本鄉的幾乎要便宜一半的樣子。在本鄉居住的時候,似乎坐在二等的火車上,各自擺出紳士的架子,彼此不相接談,而且還有些不很愉快的經驗,例如在呂之七號貼近鄰居有一家是植物分類學者,名叫牧野富太郎,家裡下女常把早上掃地的塵土堆到我們這邊來,這或者不是牧野的主意,但總之可見他的沒有什麼家教了。在森元町便沒有這種事情,這好像是火車裡三等的乘客,都無什麼間隔,看見就打招呼,也隨便的談話。不過這裡也有利有弊,有些市井間的瑣聞俗事,也就混了進來,假如互相隔離的住著,這就不會得有了。我們的右鄰是一個做裱糊工的,家裡有一妻一女,這女兒是前妻所生,與後母相處自然是不很和協,而那後母又似乎是故意放縱她,或者真是不能管教呢,總之那女兒漸漸流為「不良少女」了。每天午後,我們衚衕裡便聽見有男子在吹口哨,這是召集的口號,於是她便溜出門去,到附近的芝公園裡與她的那些男女同志會合了。晚上父親回來,聽了後母的訴說,照例來一通大嚷大罵,以至痛打,但是有什麼用呢?第二天到那時候,召集的口哨又來了,弱小的心靈恍如受了符咒的束縛,不覺仍舊衝了出去,結果又是那一場的吵鬧。有時鄰婦看見她,順便勸說道:

「你也何妨規矩點,省得你父親那樣生氣呢?」但是她卻笑嘻嘻的回答道:

「你不知道在外邊玩耍是多麼有趣哩。」這是很有意義的一句話,很值得人去思索玩味的。我們在森元町住了大半年,到了暑假就回中國來了,在我們離開那裡以前,那情形一直是如此,至於後事如何就不得而知了。

在赤羽橋左近,那裡還有一個畸人,他那地方我卻是時常去的,雖然並不曾談什麼天,因為他乃是理髮師,所以我總是兩三星期要去找他一趟的。他據說也有妻子,但是卻獨自住著,在芝公園的近旁,孤另另的一所房屋,外邊一間店面,裝置得很考究,後邊一間三席的住房,左右幾十步之內並無什麼鄰舍。他的店裡比較清淨,這是因價格特別高之故,所以我去理髮的時候,總見他是閒空著,用不著在那裡坐等。還有一種緣由,人們不大去請教他,便是傳聞他是有點精神病的,試想一個人怎肯伸著脖子,聽憑一個手執鋒利的剃刀的精神病患者去播弄呢?我到他那裡去嘗試,本來是頗有點危險的,但是幸而他卻不曾發病,這個危險也就過去了。其實他或者性情乖僻則是有之,看他那樣的生活形式可以想見,人們加鹽加醋的渲染,所以說他有精神病,雖然也是難怪,但總是不足憑信的。我的危險的經驗,縱然不能證明他沒有神經病,但至少說明人言之不盡可信了。

臥治時代

在東京留學這六年中都沒有寫日記,所以有些事情已經記不起來了,到了民國元年這又繼續來寫,從十月一日起,一直寫到現在。但是壬子年十月以前的事情,也大抵年月無可查考了,這些事例如范愛農的一件,幸而有他的親筆信札和魯迅的日記,還可知道一點,我自己的往杭州的教育司當視學,在那裡「臥治」的事跡,那就有點茫然了。辛亥革命起事的前後幾個月,我在家裡閒住,所做的事大約只是每日抄書,便是幫同魯迅翻看古書類書,抄錄《古小說鉤沉》和《會稽郡故書雜集》的材料,還有整本的如劉義慶的《幽明錄》之類。壬子元旦臨時政府成立,浙江軍政府的教育司由沈鈞儒當司長,以前他當兩級師範學堂校長時代在那裡任教的一班人,便多轉到這邊來了,一部分是從前在民報社聽過章太炎講《說文》的學生,其中有朱逷先錢玄同,(其時他還叫錢夏,號中季,)這就是朱逷先,他介紹我到教育司去的。起初是委任我當第幾科的課長,但是不久又改任了本省視學,這時期大概是三月裡的事情,所以范愛農在三月廿七日的信裡提到這事,但是我因為家裡有事,始終沒有能夠去,一直拖延到大約六七月中,這才前去到差。那時教育司的辦公處是租用頭髮巷丁氏的房屋,這丁家便是刻那「武林掌故叢編」的,在前清鹹同時代很是有名,是杭州的一個大家,但是我覺得這住屋並不怎麼好。我在教育司的這多少天裡,並沒有遍看教育司的房屋,我只到過那客廳,飯廳,和樓上的住室,都是很湫隘的地方。客廳裡擺列著許多石頭,是那有名的「三十六峰」,我卻看不出它的好處來,而且那間房子很是陰暗,那時又值夏天,終日有蚊子飛鳴著,這上邊就是我的宿舍,因為我到來晚了,所以床位已經是在旁邊樓門口,樓梯下院子裡是一個小便桶,雖然臭氣並不薰蒸,卻總也不是什麼好地方。視學的職務是在外面跑的,但是平常似乎也該有些業務,可是這卻沒有,所以也並沒有辦公的坐位,每日就只是在樓上坐地,看自己帶來的書,看得倦了也就可以倒臥在床上,我因為常是如此,所以錢玄同就給我加了一句考語,說是在那裡「臥治」。在樓下「三十六峰」的客廳裡,有些上海的日報,有時便下去閱看,不過那裡實在暗黑得可以,而且蚊子太多,整天在那裡做市的樣子,看一會兒的報就要被叮上好幾口。因此我「臥治」的結果,沒有給公家辦得一點事,自己卻生起病來了。當初以為是感冒風寒,可是後來因為寒熱發得出奇,知道是給「三十六峰」室的蚊子叮的發瘧疾了。本來瘧疾自有治法,只要吃金雞納霜即可以好的,但是在那蚊子窩裡起居,一面吃藥,一面被叮,也不是辦法,所以就告了假,過江回家來了。我這回到杭州到差,大概前後有一個月光景,因為我記得領過一次薪水,是大洋九十元,不過這乃是浙江軍政府新發的「軍用票」。我們在家的時候,一直使用的是現大洋,乃是墨西哥的鑄有老鷹的銀元,這種軍用票還是初次看見,我在領到之後,心裡忐忑不知是否通用,於是走到清和坊的抱經堂,買了一部廣東板朱墨套印的《陶淵明集》,並無什麼麻煩的使用了,這才放心,以後便用這個做了旅費,回到家裡來了。

我往杭州的月日,因為那時沒有寫日記,所以無可考查,但我查魯迅的壬子日記,卻還可以找到一點數據。五月項下有云:

「二十三日,下午得二弟信十四日發,雲望日往申,迎羽太兄弟。又得三弟信云,二弟婦於十六日分娩一男子,大小均極安好,可喜,其信十七日發。」上面所說因為私事不曾往杭州去,便是這事情,又因分娩在即,要人照管小孩,所以去把妻妹叫來幫忙,這時她只有十五歲的樣子,由她的哥哥送來,但是到得上海的時候,這邊卻是已經生產了。六月項下記云:

「九日,得二弟信,三日杭州發。」這時大概我已到了教育司,可見是六月初前去到差的。隨後在七月項下記云:

「十九日,晨得二弟信,十二日紹興發,云范愛農以十日水死,悲夫悲夫,君子無終,越之不幸也,於是何幾仲輩為群大蠹。」這樣看來,那麼我到杭州去的時期,說是從六月一日以後,七月十日以前,那大概是沒有大差的吧。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。