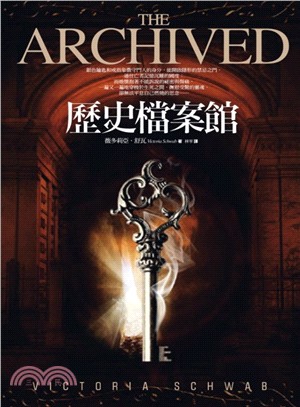

歷史檔案館

商品資訊

系列名:幻想藏書閣

ISBN13:9789865880590

替代書名:The Archived

出版社:奇幻基地

作者:薇多莉亞.舒瓦

譯者:林零

出版日:2013/01/02

裝訂/頁數:平裝/360頁

規格:21cm*14.8cm*2cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

美國亞馬遜讀者4.5星高度評價,2011年法蘭克福國際書展重點書,圖書館月刊、書單雜誌、科克斯評論驚豔之作!

版權售出德國,俄國,匈牙利,巴西,土耳其和捷克

令人屏息的文筆,織構出一本大師級、黑暗又美麗的小說。──《灰影地帶》紐時暢銷作家,露塔.蘇佩提斯

《魔女高校》作者,瑞秋.霍金斯,《灰影地帶》作者,露塔.蘇佩提斯,暢銷作家水泉,暢銷作家護玄,知名版權經紀人譚光磊 好評推薦!

這是間收藏亡者記憶的檔案館,一旦驚擾他們永恆的安息,一切界限將會徹底失控……

銀色鑰匙和戒指象徵守門人的身分,能開啟隱形的禁忌之門,

通往亡者記憶沉睡的國度;

而她懷抱著不能訴說的祕密與傷痛,

一遍又一遍地穿梭於生死之間,撫慰受驚的靈魂,

卻無法平息自己燃燒的思念……

我的心留下了一個空洞,那個洞現在準備閉合。當洞完全閉合,他就會消失。真真正正地消失。這難道不是我想要的嗎?

四年前,年僅十二歲的麥肯琪在爺爺的帶領下,

第一次進入所有亡者記憶在此沉睡安息的「歷史檔案館」,

破天荒成為有史以來最年輕的「看守員」,

負責歸檔突然覺醒而迷失自我的「歷史」,並阻止他們竄逃到人世。

小麥的工作不僅危機四伏,接觸和真人一樣的「歷史」也常讓她回想起失去摯愛的痛苦。

一年前,弟弟小班因為車禍意外喪生,之後她跟隨父母遠離傷心地,

看似展開新生活的背後,失去小班卻是一家人難以釋懷、逃避碰觸的禁忌。

遷入新居後,小麥發現新家籠罩著一段黑暗往事,竟與「歷史檔案館」有牽連?

追查真相過程中,她開始分不清生與死,沉睡與清醒之間的界限,

因而再也無法壓抑對小班的強烈思念,

這份衝動竟驅使她決定打破不能驚擾亡者的戒律,偷偷開啟小班的檔案!

但是,小麥卻沒有察覺到,「歷史檔案館」早已張開不為人知的魔爪,

點燃陰謀的火苗,逐漸吞噬她的心,她的一切……

小麥會為自己違背誓言的行為付出什麼代價?

歷史檔案館的祕密將如何動搖她的世界?

真相與謊言交織著愛與痛的刻痕,結局是救贖或墮落,全都在她一念之間!

文筆極佳,創意十足,罕見能同持緊揪住讀者的理智與情感直到最後一頁的作品。──紐約時報暢銷小說《魔女高校》作者,瑞秋.霍金斯

作者簡介

薇多莉亞.舒瓦 Victoria Schwab

1987年生,母親是英國人,父親來自比佛利山莊,因為從小生長於南部,言談中帶有濃濃的南部腔調。喜歡說故事的她,對童話、鄉野傳奇,以及探索世界真相這類型的故事特別著迷。

薇多莉亞唸大學時換了六次主修,畢業後換過無數工作,但她對童話故事的熱愛始終不曾改變,終於引領她走上寫作之路。她自稱患有必須四處流浪的病症,當她不在巴黎街頭遊蕩或在英國山丘跋山涉水時,通常可以在納許維爾的咖啡店發現她窩在角落啜著茶,或是幻想著怪物。

著有:《尼爾女巫 The Near witch》(即將推出),《歷史檔案館 The Archived》,《惡意 Vicious》,《歷史檔案館2 The Unbound》(2014年4月上市)

譯者簡介

林零

淡江大學英文系畢。

曾於出版業擔任編輯,現為全職譯者。

熱愛小說,懸疑或推理、奇幻或YA,來者不拒。

名人/編輯推薦

國外媒體、暢銷作家好評讚賞

一本以全新且自由的觀點來探討死後世界的小說,扣人心弦的超自然驚悚元素刻劃入微,其中有數名個性鮮明的角色,帶領讀者進入一個錯綜複雜的道德宇宙。――《科克斯評論》

舒瓦以輕描淡寫且睿智的筆觸和極有創意的方式來書寫死亡、悲傷和家庭親情。同時也創造了一個讓人讀來愉快又難以預測的愛情故事。――號角圖書出版

喜歡節奏明快、措辭睿智作品的讀者,一定會喜歡這趟前往檔案館的旅程,而且回味無窮。――《美國圖書中心週報》

作者精湛的表現完美融合罕見的元素,是一個令人背脊發麻又完全可信的超自然解謎之作!――《圖書館月刊》塔拉.卡荷,紐澤西州普蘭斯伯圖書館

舒瓦輕柔卻堅定地描述了一個失去孩子的悲傷家庭,並探討耐人尋味的來世論,探索死亡的真諦以及人們應對死亡的反應,吸引讀者反思及討論。――《書單雜誌》黛比.卡頓

文筆極佳,創意十足,罕見能同持緊揪住讀者的理智與情感,直到最後一頁的作品。這本書在我的看守員書架上贏得永久保留席。──紐約時報暢銷小說《魔女高校》作者,瑞秋.霍金斯

故事情節令人無法釋卷,背景設定讓我在夢中也揮之不去。令人屏息的文筆,織構出一本大師級、黑暗又美麗的小說。──紐約時報暢銷小說《灰影地帶》作者,露塔.蘇佩提斯

書摘/試閱

「從車上拿到妳要的東西了嗎?」我走進門時,爸問。

他在我面前晃了晃我壓根忘了拿的車鑰匙,算是幫我省去說謊的功夫。無所謂,從窗外透進來的微光和他身後的每一吋空間都塞滿了箱子這件事看來,我已經離開太久了。我偷偷咒罵著夾縫界和檔案館。我試過要戴手錶,但沒用。不管手錶是什麼材質,只要我一離開外界它就不管用了。

現在我得選擇要說實話或謊話。

說謊的第一守則就是:平時能說多少真話就說多少,如果大事小事都說謊,要把謊說得合邏輯就很不容易,而且總有一天會漏餡。一旦懷疑的種子被種下,要再說下一個謊,理論上就會變得很難被相信。

關於說謊,我在父母面前的紀錄不算漂亮,從偷溜出去到三不五時莫名出現的小瘀傷(總會有些『歷史』不想被歸檔),所以我還是得小心應對。既然爸已經替我開了吐實的頭,我就接著下去說。父母總是喜歡誠實的孩子,就像對他們洩漏天機一樣,會讓他們覺得自己特別受到信任。

「這整件事呢,」我一邊說一邊將整個人靠上門邊。「對我來說是太大的改變,我需要一點空間。」

「這裡的空間夠大了。」

「我知道。」我說,「的確是很大。」

「七層樓妳都看過了嗎?」

「只看到五樓。」這個謊毫不費力,如此輕鬆自得,爺爺絕對會為我驕傲。

我可以聽見媽在距離幾個房間遠的地方發出的聲響,她整理行李的動作和收音機的聲音疊在一起。媽討厭安靜,總是竭盡全力讓每個空間都充滿各種聲音和動作。

「有看到什麼好東西嗎?」爸問。

「一堆灰塵。」我聳聳肩。「好像還有一兩隻鬼。」

他回我一個鬼祟的笑,退開一步讓我通過。

看見那些箱子時,我的胸口一陣緊縮,它們像是被轟炸過一樣,四處散放並填滿公寓裡的每個角落。一半以上的箱子都只寫著生活用品。如果媽心血來潮,她會隨意寫一張小單子,貼在生活用品下,雖然她的字跡根本難以辨認。在打開箱子之前,我們完全不知道裡頭裝的會是些什麼,就像拆聖誕節禮物,只不過這些東西原來就屬於我們。

爸本來要給我一把剪刀,但電話突然響起──我甚至不知道我們有電話。媽喊著:「就在冰箱旁的流理臺底下!」爸和我一陣忙亂,在包起來的一堆東西裡找到它,果然在冰箱旁的流理臺下。

「喂?」我氣喘吁吁地接起來。

「妳真讓我失望。」一個女孩的聲音傳來。

「啊?」整件事發生得太快、太詭異,我認不出這個聲音。

「妳才在新住處待了幾個小時,就已經完全忘了我。」

是琳賽。我整個人鬆懈下來。

「妳怎麼知道這個號碼?」我問。「連我都不知道。」

「我有魔力。」她說,「如果妳有手機……」

「我是有手機。」

「妳上次充電是什麼時候?」

我試著回想。

「麥肯琪.畢雪,如果妳還要回想的話,那表示真的太久了。」

我試著想回嘴,卻做不到。我的手機向來不必充電。這十年來,琳賽都是我的──我以前的鄰居,她以前──不,現在還是──我最好的朋友。

「是啦是啦。」我說。我嘗試越過這片箱子海洋,走到一條短走廊上。琳賽叫我等等,然後開始跟某個人講話,她用手壓著話筒,我只聽見幾個母音。

短走廊盡頭有一扇門,門上貼著一張便利貼,便利貼上有個字母,模模糊糊可以看出是代表麥肯琪的M,所以我擅自決定它就是我的房間了。我輕輕用腳推開門,探頭進去,發現裡面有更多箱子、一張還沒組起來的床以及床墊。

琳賽似乎因某人說的一些事情發笑,即使距離六十英里之遠,隔著電話,隔著她壓著話筒的手,這聲音依舊像是一道陽光。琳賽.紐曼是陽光女孩,你可以從她金色的捲髮,還有像被太陽吻過的肌膚,以及她臉頰上的一圈雀斑見到光亮。你也能在她的聲音中聽見光亮,只要聽到話的聲音,就能感受到。她就是有這種說不出的坦誠、樂觀又令人心情雀躍的力量,你可能會覺得那種東西根本不存在於世上,直到你跟她說過話。她從不會問錯問題,不會問我無法回答的問題。所以我不需要說謊。

「妳在聽嗎?」她問。

「有,我在聽。」我輕輕推開箱子,這樣才能移到床邊。床架靠著牆,床墊和箱子一疊疊散在地上。

「妳媽開始覺得無聊了沒?」琳賽問。

「很不幸,還沒。」我整個人倒在什麼都沒有的床墊上。

小班超喜歡琳賽,或者該說,以一個小男孩的方式瘋狂愛著她,而她也溺愛他。她是獨生女,夢想著擁有手足,所以我們決定要分享。在小班死後,琳賽反其道而行,變得更開朗、更積極,那是一種違背常理的樂觀。爸媽告訴我要搬家時,我腦中只有琳賽要怎麼辦?她怎麼能承受失去我們兩人?我跟她說搬家的事情時,她終於失去了所有力氣,像是體內有某樣東西鬆脫、崩潰了,但一陣子之後她又恢復原狀,露出一個幾近滿分的微笑—雖然不到滿分,但已經比我家所有人的笑加起來還要多了。

「妳應該說服她搬到某個超棒的濱海小鎮,開一家冰淇淋店……」琳賽邊說,我邊把戒指滑到手指頭邊緣,然後在她繼續說下去時又轉回指節。「要不然也可以去……我想一下,去俄羅斯!出個國看看世界也好。」

琳賽說得有道理。我的父母也許是在逃避,但我覺得他們也害怕若是逃得太遠,會無法回頭看看自己落下了什麼。我們現在離舊家只有一小時車程,離過去的生活只有一小時之遠。

「同意。」我說,「妳什麼時候要來感受一下科羅納多旅館的超強魅力?」

「有這麼棒嗎?告訴我,它真的這麼棒嗎?」

「是……有點老舊。」

「鬧鬼嗎?」

這要看人們對鬧鬼的定義是什麼。鬼魂只是那些不知道「歷史」是什麼的人給的稱呼。

「小麥,妳花太久時間想答案了。」

「還無法確認有沒有鬧鬼。」我說,「再給我一點時間。」

我可以在電話背景音裡聽到她媽媽在說話。「好了,琳賽,麥肯琪有那個美國時間打混,妳可沒有。」

噢,打混。打混是什麼感覺?然而我無從辯解。如果我想證明自己並非一個無所事事的少女,歷史檔案館就會被迫曝光。

「唉,抱歉。」琳賽說,「我得去練習了。」

「練什麼?」我故意取笑她。

「足球。」

「我想也是。」

「再聯絡,好嗎?」她說。

「好。」電話那端歸於寂靜。

我坐起身,掃瞄一遍堆在床邊的箱子。箱子上頭或是邊邊都有個M字。在客廳,我看到好幾個M,還有A(媽媽的名字是艾莉森),還有P(爸爸的名字是彼得)。但沒有B。一股作嘔的感覺竄起,扭轉著我的胃。

「媽!」我高喊,從床上撐起身體,走向客廳。

爸躲在客廳的一個角落,一手拿著開箱器,另一手拿著一本書。他似乎對書更有興趣。「小麥,怎麼了?」他頭也不抬地問。但爸不會這樣,我知道他不會。他可能也想逃避,但他不會是帶頭的那個人。

「媽!」我再次高喊。我在她的臥房找到人,她一邊整理一邊把收音機開得超大聲聽脫口秀。

「親愛的,怎麼啦?」她邊問邊把衣架拋到床上。

我開口時,這些字眼都變得好小聲,好像我其實不想問、不想知道。

「小班的箱子呢?」

一段非常、非常、非常久的停頓出現。「麥肯琪,」她慢慢地說,「這一切都是為了全新的開始……」

「箱子呢?」

「有些在倉庫,其他的……」

「不會吧。」

「寇琳說,有時候改變需要用些激烈的手段──」

「妳打算把丟掉小班的東西這件事怪到心理諮商師身上?妳在開我玩笑嗎?」我的音量一定變得很大,因為爸從門邊出現在我身後。媽整個臉垮下來,他走向她,突然之間,我變成這間房裡最壞的人,就只是因為我想保留那些我能讀取的東西。

「拜託告訴我,妳至少有留一些東西下來。」我勉強把話擠過咬緊的牙間。

媽點點頭,臉還埋在爸的領間。「有一個小盒子,只有一些。在妳房裡。」

我瞬間回到了走廊上,狠狠地甩上門,不停地把箱子推開,直到找到盒子。它被擠到角落,側邊有個小小的B。它只不過比鞋盒大一點。

我用爺爺的鑰匙劃開封箱膠帶,把盒子裡的東西全倒到床上,將小班留下的東西在床上鋪開。我的眼睛一陣灼痛。雖然不是什麼都沒留下,但媽留的東西錯了。有些面積比較大的東西,像是牆和地板,幾乎可以保存所有記憶,但小一點的,像是這盒子裡的東西,除非接觸到的情緒夠強烈,或是經年累月使用過,不然無法留存什麼。只有我們珍惜、愛護的東西才能留下記憶,是那些不斷被使用、穿著的東西。

如果媽留的是小班最愛的衣服—那件胸口上有著X圖案的—或任一枝他的藍色鉛筆,甚至是票根,或是在田徑賽贏到的獎章,他總放在口袋隨身攜帶,因為實在太引以為傲,不願意放在家裡,又沒有驕傲到想別在背包上。但是,散在我床上的東西不算是他的。這些是媽為他裱框的相片,打了分數的考試卷,他戴過一次的帽子,一個小小的拼字比賽獎盃,他討厭的泰迪熊,還有一個他在五歲或六歲的美術課做的杯子。

我拔下戒指,探向第一件物品。

也許還有些什麼會留下。

一定還有些什麼。

一點點什麼。

什麼都好。

***

我知道自己的天賦為何而來,但即使如此也不能讓我停下來。我研究每幅裱了框的照片,研究任何一小片紙張,任何一點媽選擇留下、仍有感情的物品。我祈求著,即使只是一聲低語也好,一點點跟小班有關的記憶痕跡都好。但一無所獲,它們完全沒用。在我終於檢查到那個蠢杯子前,我幾乎要絕望了。我拿起它時,手指感覺到細微的哼鳴,心臟不規則地跳了一下。似乎有希望。當我閉上眼—即使努力去探索—卻只有一些光和畫面,模糊到無法閱讀。

我想要竭盡全力地把杯子摔到牆上,在牆上多添一道刮痕。要不是某個塑膠製的黑色物品抓住我的目光,我差一點就要丟出去了。我發現自己漏了某樣東西。我讓杯子掉回床上,回去拿那個被夾在獎盃和泰迪熊之間,已經有點扁掉的眼鏡。

我的心跳漏了一拍。眼鏡是黑色粗框,只剩下鏡框,沒有鏡片。它是這堆物品中唯一真正屬於他的。每次小班希望大家認真對待他時,都會把它戴上。他會要我們叫他畢雪博士,雖然畢雪博士其實是爸,而且爸從不戴眼鏡。我試著想像小班戴著它的模樣,試著想起他藏在眼鏡後的眼睛究竟是什麼顏色,以及他戴上眼鏡前又是怎樣地微笑著。

但我做不到。

我傻氣地用手握住那副黑色眼鏡,胸口疼痛無比。然後,在我要把眼鏡放到一邊時,我感覺到了。雖然微弱、雖然遙遠,但那感覺就在我掌心。輕輕柔柔的哼鳴,像是鈴音般一路遠離又一路響。這音調輕如羽毛,卻的確存在。我閉上眼,又深又慢地穩穩吸一口氣,探向記憶之索。

它好微弱,不斷從我指間滑走,然而最終我還是抓住了。暗影在我眼皮後移動著,逐漸變亮、轉灰,這片灰色扭轉著變成平面的一抹影子,又迅速成形,然後化為影像。

眼鏡上頭的記憶根本不足以構成一整個畫面,只有某種斷續的圖片和微弱的輪廓,所有細節都模糊不清。不過無所謂,因為小班就在那裡—好吧,是跟小班很像的某個影子──他站在像是爸的人面前,鼻梁上架著一副眼鏡,抬著下巴往上看,努力忍著不要笑,因為他覺得要臭著一張臉才會被重視。這短短的時間正好夠我在這些記憶崩解融化成灰色、灰色又轉深變為黑之前,看見他有點模糊的嘴形咧開一個笑容。

我緊緊抓著眼鏡,心跳聲在耳中響得猶如鼓擊。我甚至無須倒帶,導引記憶回到最初,因為這個塑膠鏡框裡只有這一個悲傷的記憶能不斷重複。我很確定,不要多久,黑暗又會轉為灰,一切又開始重複。我讓跟小班有關的記憶如此反覆播放了五次—每次都希望它能更清楚些,希望它不只是幾個模糊的記憶片段,至少能形成完整的影像—在我終於逼自己放手、眨眼後,這些影像消失,我又回到了塞滿箱子的房間,手裡懷抱著我死去弟弟的眼鏡。

我的手發抖,猜不出原因是憤怒或悲傷或害怕。我害怕自己正一點一滴地遺忘他。不只是他的模樣──他的面容的確慢慢在消退──而是他在這世上留下的痕跡。我把眼鏡擺在床上,將小班剩下的東西放回盒子。

在我正要把戒指戴回去時,某個想法攫住我。痕跡。我們搬進去舊家時,那裡還很新,後來的每樣磨損都屬於我們,每個裂縫亦同,它們都有故事。

現在,我環視這個不止塞滿箱子、還填滿各式各樣屬於它自己痕跡的房間,突然想知道它有著什麼樣的故事。一部分的我想知道,另一部分的我覺得這是前所未有的爛想法,但我不理會那一部分的我。無知也許是好事,但必須能勝過好奇心。好奇心引發的同情猶如合法毒藥跟她說過話爺爺的警告聲在我腦中迴響。我知道,我都知道,可是這裡沒有「歷史」可讓人同情。

檔案館不會准許這種行為,它們不會准許僅為消遣而進行任何形式的讀取。

但這是我的天賦。我不會每用一次就消耗掉一點能力,而且今晚已經因為讀取小班的東西違了一次規,說不定我可以集點一下違規紀錄。我在地上清出一塊空間,將手指按在地板上,它發出低沉的敲擊聲。外界的地板是留存記憶最好的物件。

我掠過哼鳴聲,開始搜索。手變得有些刺痛,牆和我的皮膚之間的界線開始融解,麻痛感爬上手腕。在我緊閉的眼後,房間再次變形,有些相同,又有些不同,就某方面來說,我看見自己身在其中,就是不久前我站在這裡,低頭望著小班的盒子。所有的顏色都已經褪掉,只留下漸漸模糊的記憶,而整個景象都不太清楚,就像沙地上的印子,雖然還新,但已消退。

在我開始倒轉記憶之前,先把腳步站穩。

它跟倒帶的影片一樣播放著。

時間加速旋轉,整個房間塞滿了影子,一下出現一下消逝,速度快到幾乎重疊。搬家工人、箱子迅速消失,回到原本空無一物的模樣。似乎只過了一下下,整個影像便轉黑,變成一片空盪。事情還沒結束。一片空白。我可以從黑暗的彼方感覺到更老舊的記憶,我加快倒帶的速度,搜尋更多人、更多故事。但什麼也沒有,完全沒有。然後,記憶再次閃現。

寬廣的表面能留住所有銘刻,但銘刻有兩種:因情緒而燒灼上去的,以及因不斷使用而磨損留下的。它們出現的方式不同。第一種清晰、明亮、完美。這間房裡充斥的則是第二種──沉悶的那種,因為長時間習慣使用而深深刻進表面,經年累月的壓印讓它比起影像更像是照片。我看到的大多是像這樣褪色的快照:暗色的木桌以及一整面書牆,某個男人走起路來像鐘擺一樣兩邊搖晃,某個女人在沙發上伸展身體,還有一對老夫妻。然後,這個房間因為有人吵架而突然一陣明亮,在那女人甩上門時,整個畫面褪進影子裡,一切再度回歸黑暗。

回到沉重、似乎永不散去的黑。

然而,我仍可感覺到某樣東西閃過。

某樣明亮、清晰可見的東西。

我將手壓在地板上,不斷搜尋某一段特定的黑暗,麻痛感爬上我整條手臂,橫過胸口,直至一陣悶痛在我眼後形成,那片黑暗終於轉為光亮、漸漸成形,記憶出現。我逼得太緊,轉得太遠;影像跑得太快,整個模糊、不斷盤旋,使我失控。我得抓住時間之流讓它慢下來。我緊握著它,直到它震顫著在我身邊停下。

當它停下時,我已經跪在房裡了。這是我的房間,但也不是。我正打算繼續回轉,某樣事物讓我停下。在我的手前方幾呎的地板上,掉了一個黑色的東西,還有四散的碎玻璃。我抬起頭。

第一眼,我覺得這是個漂亮的房間,很古典、精緻,白色的家具和花樣紋飾……但床上蓋著的東西有些歪斜,衣櫃裡的一些書和小玩意幾乎都倒得亂七八糟。

我尋找著日期,就像爺爺教我的一樣,猶如留下麵包屑或書籤──萬一我得再回來這個時刻的話。我找到一個擱在桌上的小日曆,上面清清楚楚地寫著三月,但沒有年份。我搜尋著其他有可能指出時間的東西。一件藍色洋裝──就褪色的記憶來說,它的藍色已算是很明亮──垂在椅子上,側邊桌上有一本黑色的書。

在我將時間往前轉時,一股胃部下沉的感覺散布到全身。某個年輕人突然闖入。他身上的衣服也同樣灑到了某種滑滑的黑色物體,從手臂到手肘全濺上,液體從他的手指滴下。即使是在褪了顏色的回憶世界裡,我也知道那是血。

從他低頭望著自己的模樣,我知道他應該恨不得脫下身上這層皮囊。

他晃了一下,在我身旁雙膝跪地。雖然他碰不到我,雖然我根本不在這裡,我仍忍不住要閃躲。他用襯衫把滿是鮮血的手包起來,我小心翼翼地維持手壓在地上的姿勢。他的年紀沒有比我大多少,可能十八、九歲,深色頭髮整齊光滑地向後梳,幾絲頭髮在前後搖晃時落進他眼裡。他搖晃時,嘴唇一邊動著,然而聲音無法留在記憶裡,我只能聽見猶如雜音般噓噓噓的聲音。

「麥肯琪。」媽媽在喊我。她的聲音有點被干擾,聽不清楚,並且因為記憶的紗幕而被彎折。那人不再搖晃,他站起身,把手收回身體兩側,我的腹底有種扭結感。他全身布滿血,但都不是他的。他的手上或胸前都沒有傷痕,一隻手似乎有割傷,但不足以流出那麼多血。

所以那是誰的血?這又是誰的房間?這裡有件洋裝,我很懷疑那些印滿小花的家具會是他的,但──

「麥肯琪。」媽媽再次喊我,聲音更近,然後是轉動門把的聲音。我咒罵一聲,張開眼睛,把手從地板上抽開。記憶即刻消失,又被這個塞滿箱子的房間還有悶悶的頭痛取代。媽闖進來時,我正要站起身,還來不及把銀色戒指從口袋拿出來戴到手上,她已經狠狠抱住我。我倒抽一口氣,突然之間,這些已不再是噪音,而是冰冷的黑洞整個被掏空太亮了但可以再亮一些埋在枕頭裡尖叫直到我不能呼吸太亮了最小的臥室那些打包用的箱子上面寫了B我還能看見我沒辦法救他如果我在那裡就好了我應該要在。我來不及驚呼,來不及將她如河流般糾纏雜亂的思緒從腦中推開,只能一個勁地拚命想在我們之間隔出一道牆,一道雖不可靠但能想像出來的牆。然而它像玻璃一樣脆弱。我的抗拒加深了頭痛,至少痛楚能將媽媽打結的思緒稍微擋開。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。