商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

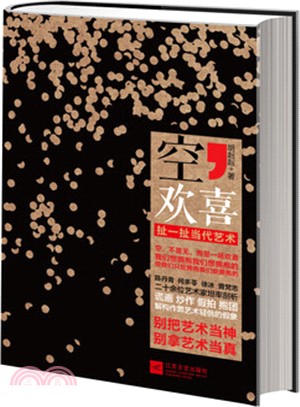

本書為《新週刊》副主編胡赳赳第一本系統論述當代藝術的批評文集。分為三個部分:似引非引、萬象、眾生。其中「似引非引」向大眾解釋「何為當代藝術」以及「如何欣賞當代藝術」的問題;「萬象」將對三十年來的當代藝術種種行狀進行剖析和深入思考;「眾生」則遴選了最具代表性的二十餘位當代藝術家肖像、作品及重要評論。語言犀利,見解中肯,分享藝術心得,思索生命和時空感悟。意在完成當代藝術從圈子化向大眾化的轉移,讓白領、精英階層能夠鑒賞、批判、參與到中國的當代藝術進程中來。 胡赳赳,《新週刊》副主編,著名媒體人。著有《北京的腔調》《北京的味道》《理想不死》等暢銷書。文風老辣,性情單純,眼明心亮。半頹廢半激進的才情令人叫絕。

作者簡介

名人/編輯推薦

體察藝術百態,不過是一場“歡喜的空無”。

陳丹青、何多苓、曾梵志、徐冰……有關最具代表性的二十余位藝術家冷靜剖析;

畫謊、炒作、假拍、抱團……著眼浮華背后作弊藝術的假象與不堪。

陳丹青、何多苓、曾梵志、徐冰……有關最具代表性的二十余位藝術家冷靜剖析;

畫謊、炒作、假拍、抱團……著眼浮華背后作弊藝術的假象與不堪。

目次

似引非引

這就是當代藝術

萬象

藝術批評的尺度

89美術大展反思-重估“中國現代藝術展”價值

當代藝術是看中國的最好角度

發現丹托

三代知識分子的美學語境

寫給青年藝術家的一封信

作弊的藝術

療傷系藝術家的誕生

藝術家簡單點好

藝術家攢人品

謊 畫

本質主義繪畫:一個假想的流派

芻狗的藝術

黃桷坪藝術區“黃”了嗎?

如何去看一幅畫?

詩人畫派:一個流派的誕生

文人與版畫

停電了還搞不搞藝術?

意派論

中國力量

作為玄學的抽象藝術

眾生

陳丹青:我只是在畫畫

陳魚:自己的方法

曾梵志:我不是沉默的羔羊

傅榆翔:動物山水的當代表征

傅榆翔的二手漫游

傅榆翔的諸相非相

楊宏偉:復數藝術的焦慮

彭薇的國畫新思維

中國美術史上的槍響――槍手肖魯

毛同強:1360張地契“契入”當代藝術

何多苓:消極是個積極的詞匯

郭海平:中國“精神病藝術之父”

馮夢波:停電了就不做藝術嗎?

徐冰:左腦毛澤東,右腦科學家

紐約大都會街540號探訪徐冰工作室

金鋒的迷惘

論康璨

康璨創作手記

冰逸其人

傅文俊:一切歷史都是走過場

蘇新平的末世風景

黃敏:面對風景的內心修煉

馬軍:穿越中西之壁的嶗山道士

孫初:回到初心

徐弘:中產迷津

張世英:油畫搶奪照相術

書摘/試閱

當代藝術是看中國的最好角度

從“理想主義的樣板”到“消費主義的狂歡”,當代藝術提供了看中國的最好視角,“藝術眼”看到的是中國病痛和幸福的根源,以及我們這個時代的“愛與怕”。

學者李陀對當代藝術有個“爛西紅柿理論”:“當代藝術好比一筐西紅柿,有的是好的,有的是爛的;有的看著是爛的,擦擦看原來是好的。我們要做的就是把好西紅柿從筐里摘出來,不受爛西紅柿的傳染。”

當代藝術有價、有市、有標準;亦有濫竽充數、混水摸魚、插科打諢。有人說:“粗糙和混亂才有活力。”這正是當代藝術的現狀:不完善、未完成、有活力。

當代藝術三十年,前半程是“理想主義的樣板”高名潞主持黃山會議;藝術家們搞達達主義;肖魯在中國美術館開槍;葉永青在重慶開火鍋大會當詩人芒克和北島等人在白洋淀放歌時,藝術家們沒閑著,從文革繪畫、蘇聯繪畫的時代中醒悟,畫《西藏組畫》、《春風已經蘇醒》等,美術和詩歌,充當了時代變革前沿的發令槍。

后半程,藝術家橋歸橋、路歸路,各奔前程:能出國的出國,不能出國的聚居圓明園、東村乃至后來的宋莊、798以及八大美術院校的周邊。藝術分化也逐漸開始:學術、商業,也有人在尋找學術和商業的平衡點。當單一的收藏模式被打破時,媒介、網絡、畫廊構成的網狀收藏模式為藝術家的作品打開通路,一個藝術家只要有三、五個收藏家認可和“供養”,便能生存下去,而且生存得很好。與《新周刊》創刊15年一路走來,中國當代藝術的后半程可謂是“消費主義的狂歡”。

無論是“理想主義的樣板”,還是“消費主義的狂歡”,中國當代藝術有力佐證了當代中國(一個大時代)的變革,并且充當了顯而易見的當代歷史的說明書,中國人的一切心態、狀態、生態都能從藝術家的作品中找到答案。急吼吼、鬧哄哄、亂糟糟,作品中有;急中求慢、鬧中取靜、亂中從容,作品中也有。正如了解西方歷史,讀美術史和看美術館,是一個最易進入的切口,要了解當代中國正在行進中的歷史,當代藝術也提供了一個看中國現場的獨特視角。

藝術家徐冰說:“在沒搞清楚什么是藝術的時候,做做環保、慈善總不會有錯。”所以他做了《木林森》作品。一個大藝術家尚不敢說他搞懂了“藝術是什么”,對于眾多藝術家而言,也只是老老實實的“藝術的學徒”而已。藝術,真不是藝術史論專家們能說清的。

當代藝術可供利用的資源:一類是傳統文化;一類是現行社會;一類是媒介理論;一類是消費理論;一類是后現代理論;一類是全球化理論;一類是體制異見。在這一切的背后,是“世道人心”,是“通感”感染別人。藝術家的手、藝術家的眼,決定了作品是否成立。

而當代中國,提供了這樣多的素材,對藝術家而言真是幸事。有人說:“回國最興奮的事,是一閉眼,第二天醒來不知又會發生什么新聞。”

本世紀初,一股海外藝術家回歸浪潮涌起,在“不發生事”的西方,藝術家呆不住了,搭著飛機回來,發覺“中國像個大工地”,每天都在變化,一個新鮮而問題多多的中國,等待藝術家發聲。

最多時,北京一天有30個展覽同時開幕。極盛時,30家藝術雜志創刊。牛逼時,最頂級的MOMA策展人會來找私人收藏家管藝借作品。而拍賣會更是十年三級跳,從百萬俱樂部到千萬俱樂部,再到近期齊白石作品拍出4個億、杭州也花5個億打包購買了包豪斯藏品。“億元俱樂部”指日可待。

有錢者投奔藝術,有學問的人也投奔藝術。這是精英薈萃的場合,在藝術社交場,沒有娛樂界的尖叫,卻比娛樂界更加VIP。

都在投奔藝術,這是必然的。由富而貴,由GDP而中國形象,由硬實力而軟實力,當代藝術和當代中國的關系攪在一起,既參與又旁觀,既享受快感又目睹災難,既得意又失落西方人只有人性,中國人除了人性之外,還有中國性。

陳丹青:我只是在畫畫

藝術家需要一個隱蔽的地點,這個地點或許是宇宙的“奇點”,或許是時空中的“蟲洞”。一旦找到,那么,“創世紀”的那一刻來臨了,或者,從“蟲洞”中穿越到另外一個異想的平行的世界中去,并不是什么難事。

這個地點起初是在上海的一個知識分子家庭里,有著布爾喬亞氣氛,一個少年畫著自己的自畫像,這種稍帶自戀的勾勒正是畫家身份的最初確立,雖然它的指向還不那么明晰。窗外是一片紅色的世界,資產階級在變賣自己的家產,或被充公,即便被驅趕住進雜亂的弄堂里,也依然保持著喝下午茶的習慣。一種民國時代的生活方式已經不復存在了,傳統的斯文掃地,而西洋的花花世界和洋玩藝僅僅是一種地下流通的、帶有臆想成分的渴望。

這顯然是個美少年,藝術家精心的描摹,使人聯想到那卡索斯盯著湖水中自己的倒影在一張未曾營養不良的臉上,嘴巴倔強地挺著,頭發和服飾甚至使人看不出來種族與國別。苦難并未侵襲到畫面上來,多年之后,《西藏組畫》暴風驟雨般的“紅色雕塑”畫風則迥異(他一方面受蘇聯畫法的影響太大,另一方面,內心卻一直迷戀歐洲的精致圓潤的美)。美少年可以享受寧靜的燭光,以及私下里偷聽到貝多芬或莫扎特的愉悅。

在他的繪畫作品中,近五十年來一直未變的是飽滿與纖細兩樣事物能夠疊加在一起,“我內心里住著一個女人”,他自己這樣講。他手上吸著煙,嘴上罵罵咧咧,但又會在電影院里、在四顧無人的漆黑的夜晚,任淚水打濕枕畔。如果翻撿他的那些迅疾、準確卻又充滿個人趣味(他總能打量出不一樣的效果來)的速寫,這大概有滿滿幾箱子的筆記本,其中的筆意或者說筆法,始終是盤旋的、迂回的、曲意承歡的。他喜歡用曲線,這區別于生硬的、人工的直線。這與學院派的方法是多么不一樣,在包豪斯風格一路影響當代藝術的歷史進程中,這個頑固的家伙,依然守舊般的在色彩、塊面、光影和內心世界里旅行。有時他也嘆息,用柏林的話來警示自己“不要有太多的熱忱”;更多時候則忘了教條,聽從于與生俱來的“本能”和后天歷練起來的“教養”。

而“跑江湖”(跑江湖的本意是到江西、湖南尋訪禪宗大師)的智慧則起源于一種生存斗爭,17歲到25歲間,他不得不去上海周邊省份的農村插隊,這是中國的1970年代一個全民政治運動的時代就要轟然坍塌了,原教旨的左派路線在歐洲已經只是思潮中的余漬,偉大的國產領袖即將揮手自茲去,哪管人民眼淚滔天。

而在時代變局之前,一切都是殷紅、匱乏、艱難的,自我的生存、前途與命運、詩意內心與現實的沖突,貝多芬的命運交響曲與國歌的聲音重疊在一起,最后化成蘇北鄉村少女的淺淺的笑當她出現在速寫本上時,世界依然是美好的,就像15歲時臨摹哈爾拉莫夫的作品《意大利女孩》所獲得的那種印象而到他55歲坐在北京明亮寬敞、布景如同歐洲某個別致房間的工作室時,他不得不面對這樣的場景:臨摹維拉斯開支的小小《宮娥》女孩,獲得的卻是一種壯士暮年的心境。當他的壽眉長過了兩寸時,面對他人驚異的目光,他笑稱這讓自己看起來像蟋蟀。

這個時期,他更能與董其昌、八大、李世民、文徵明結為心靈上的盟友。尤其是李世民和董其昌,簡直可以化身做這位“老夫”了。有一次,在深圳大梅沙的海邊,他推開酒店的窗戶,說:“看哪,這簡直是董其昌。”一塊海島浮現在天際線上,頗有中國畫的山水意境。多少次,他被傳統文化靈魂附體,而又不甘心承認,在他寫字用的桌上,凌亂地擺著他的一些書法習作,這些練習不僅使他在用油畫繪制“書冊”時,能用油畫筆活靈活現、一筆而成地將毛筆書法顯現出來(此時,是臨摹還是寫生呢?),更重要的是,這種方法,與古人心慕手追、潛心求道、期待感應降臨的方式是一樣的。他骨子里是個書生,雖然常常,他嘲笑那些帶有“書生氣”、“文藝腔”的人。而在他的論敵或是好朋友私下的談話里,恰恰認為他是另一種“書生氣”和“文藝腔”。沒錯,他是一個“仁”者,骨子里沒跑離儒家傳統。無論他如何入世,入世如何之深,他對待父母,對待木心,對待朋友(他從未背后說朋友壞話),以及對待陌生人,背后都有一個龐大的“禮義仁智信”的傳統在支撐。

這樣一個書生,身上要是沒有“江湖氣”,是難能立足的。他構成了自我所批判的一部分。歸國十年來(2000年至2011年),他常常跑出畫室,面向公眾事物發聲,既批判一些事物,也吹捧另一些事物。這是容易惹來非議的。在藝術圈內,他獲得了不安心畫畫的“惡名”。好在,在他批判的事物和吹捧的事物中,大部分都立住腳跟了,這使得他能夠從容許多。也使得他猛然覺得某些言說實在是多余,而一頭扎進新的繪畫場域中。

《淚水灑滿豐收田》時期的陳丹青,與在紐約繪制并置與三聯畫風格的陳丹青,以及與歸國時期的陳丹青,判若三人。前一個階段上,他的時空是要在遠方,去體驗未曾體驗過的世界和想像中的事物;而在后一個階段,他歷經了中國的巨大變革,從逃逸者成為回歸者,帶來了鮮活的經驗和急智的話語,而此時,他似乎更愿意懷想他的童年、他的少年和他的青年,他無數次想從繪畫中、從寫生中,找到當年的記憶,但這已不復存在了。他想安安心心地在繪畫中體會筆意與真理,但又總是心潮起伏,容易被媒體煽動。你可以說他骨子里是不安分的,他渴望有個模特坐在對面,哪怕不說話;他渴望一篇文章獲得他人的贊賞;他珍惜這種渴望。

有時候,他與老朋友們坐在畫室里,一聊就是一個晚上,他們檢點過去的記憶,為連環畫繪制的插圖,或欣賞彼此少歲時的作品。更多時,是對著文藝復興時期的某位大師的畫片發呆,長久地響亮著嘖嘖的贊語聲,“真好呀”,然后又是長久地發呆。屋子里煙霧繚繞。

有時候,有兩位年輕人作伴,這多少有點魯迅當年的樣子。只是魯迅沒有這樣幸運,除了在三味書屋臨摹過繡像插圖外,只能以指導年輕版畫家遣懷。

而陳丹青除了獲得了藝術家應有的聲名之外,他仍然在老老實實、規規矩矩、一絲不茍畫畫,這一點大像剛剛逝世的畫家弗洛尹德。即便有時候,別人賞賜借用的帶天窗的畫室不一定盡如人意,他不接電話,有時也接,一邊接一邊調顏色,點兩下,看看,形準了,色對了。頗像他少年日記所說:“這是從來沒有過的自由,我終于學會像說話一樣畫畫。”

要問在一個數字時代,連膠片照相機都變成古典工具的時間里,繪制靜物、表現攝像術一樣的逼真效果,有什么用處

然而,藝術不正是無用的嗎?陳丹青說:“我只是在畫畫。”

中國美術史上的槍響

槍手肖魯

肖魯坐在她新搬的工作室里面。此前,她收拾了一周,晚上,一班朋友將過來吃飯。

“從機場輔路第二個東營牌子右拐,第一條土路左拐,到東營藝術區,第一排房子最后一間。”肖魯在電話里這樣指路。今年上半年的某一天,她通過藝術批評家高名潞,要到了《新周刊》的電話:“你們的《始于1980》那一期,能遞給我一本嗎?”

這期雜志在她的新工作室里擺放著,一個顯眼的位置。新工作室空空蕩蕩,她自己設計的一組尚未起名字的裝置作品成為“家具”:一個大得離譜的放圖片的工作臺,有五個抽屜在進門的右側;進門的左側是兩個書架一樣的擱物架,上面擱著新買的葡萄酒、青梅酒,和一堆書籍資料,這兩個呈梯形放置的擱物架高矮不一、互相倚靠,肖魯沒有明說,但有著情感上的隱寓;二樓像是這個工作室的后臺,后臺總是稍顯凌亂,肖魯未來得及細加收拾,一張辦公桌上放著電源壞掉的筆記本電腦;從辦公桌墻邊的長方形窗戶望出去,就是北京機場路附近的田地,幾棵樹的枝葉在墻外的夏日里輕輕搖動;二樓同樣有五件裝置作品,一字排開,分別呈長方形和梯形,是由金屬框架和木頭拼接而成的,有評論家戲言說“是一組起伏的人體”,這組從外面看有著剛硬線條、奪人眼目的作品,卻是肖魯自己的穿衣柜、書架和梳妝臺她的作品都是陽性的,但她的內在首先是一個女人。

參觀完畢,她笑指著說:“你們雜志也犯了同樣的錯誤。”在這期雜志上,梳理1980年代的宏大事件時,將在1989年中國美術館舉行的“中國現代藝術展”上的《對話》“槍擊事件”署名為肖魯、唐宋這與外界多年來的認識是一樣的。

“那是我一個人的作品。”肖魯說:“開槍的是我。”

“這個女人有點瘋狂。”我在肖魯工作室里看到她的行為作品《精子》的圖片,心里不禁暗想。

2006年5月,延安抗大賓館,一個名為《長征計劃-延安“延安藝術教育座談會”》的會議正在舉行。

肖魯的作品《精子》在這里展出,《精子》的材料為架子、12個存放精子的小瓶和1臺存放精子所用的控溫冰箱。肖魯向四十多位與會藝術家和專家學者以及參觀者中的男性現場征集“精子”。

兩天后,肖魯宣布:第一次征精失敗。她笑稱:“去延安的男人都沒精子了。”

這些男性藝術家的想法可能跟我一樣,他們覺得肖魯有點瘋狂。包括費大為、蔡國強、劉小東在內的許多藝術家們在經過肖魯的作品《精子》時,全都擺著手、繞著走。有的以“我已經結扎了”搪塞過去,有的則開玩笑說“瓶口太小”。

網絡上有一段當時會議的視頻,鏡頭最后,肖魯坐在后排發笑。

“這實際上是對男人的一個心理測試。”肖魯坐在對面,她身著的綠色吊帶裙袍,正好是《精子》圖片中的那件。“在這件作品中,男人變得完全被動,他甚至連接近女人都不可能。而男人在兩性關系中一直是占主動地位的。”

在第一次征集中,也有男性表示“瓶子是個冷冰冰的東西”,不如“面對一個大活人”,提出可以通過身體接觸的方式“捐精”。但為肖魯拒絕。

肖魯后來解釋她1989年槍擊電話亭事件的緣由時說:“打槍的恐懼被更大的恐懼支配著”。她說這就像人不會害怕自殺一樣,后面有個更大的恐懼存在。

在《精子》中,肖魯不顧一切征精,緣于一個更大的恐懼:她44歲了,她從書中看到,女人到這個年齡離不能生育的時間已經不遠了。

“我所有的作品都來源于我的情感,我的個人感覺。”肖魯說,“它的源發點是自我意識。”

作品是一個人身上長出來的東西,這是肖魯的創作觀。“我想要一個歸宿,我想結婚,我想要個孩子。”這是肖魯的人生觀。她足足要了15年。

肖魯配合著攝影師,拿著一把仿真手槍,很自然地伸展、瞄準、凝視。她冷靜地說:“但是那個男人不給我。”

她指的男人是唐宋。

“他很會調情,很會生活的。”肖魯念念不忘“1989打槍”之后,他去了香港,而自己去了澳大利亞,一年半的時間,他們之間情書往來,情濃意稠。

“我用生命愛過你。”這是唐宋在兩人關系發生危機時,會不斷提及的一句話。每到這個時候,肖魯就心軟了。一晃就15年,肖魯從26歲大學畢業,到2003年分手時,已經是41歲。

在香港呆了一年半,唐宋冒著生命危險偷渡去了澳大利亞,與肖魯生活在了一起。這次偷渡是他用生命愛過的“明證”。

他們在澳大利亞最初是難民,1992年澳洲“大赫”,四年后他們取得了澳大利亞公民身份才能回國。此后,在唐宋的動議下,他們一起回到了杭州。

1989年,肖魯和唐宋在杭州中國美術學院附近的一間酒吧經人介紹認識,當時肖魯在上海油畫雕塑院上班一年,唐宋是中國美術學院的新一屆畢業生。肖魯向唐宋談到了向作品開槍的想法,唐宋問她,敢不敢在中國美術館展出時開槍,肖魯說敢。

她在中國美術學院的本科畢業作品《對話》被選中,參加中國美術館舉行的現代大展,這個裝置作品由兩個電話亭組成,有男女分別在打電話,但中間擱著的話筒在空中懸著,并不在話機上。

在中國現代藝術展前,肖魯再次碰見了唐宋,唐宋建議將作品用紅布鋪底,鋪上后肖魯并不滿意,把紅布撤了下來這是唐宋與這件作品的唯一關系。

1989年2月5日(農歷大年三十),開幕那天,肖魯向自己的作品開了兩槍。當天下午,她回到中國美術館向警察自首,三天后,被釋放。此后,她就離開了北京,從中國當代藝術史上消失了。

在槍擊現場,站在肖魯旁邊的唐宋曾被便衣警察誤抓,也許,人們的第一反應是槍手是個男的。

“我走出審訊室,這時,唐宋正好從另一間審訊室出來。”肖魯后來在回憶中寫道:“他沖我微微一笑,特定狀態下,一種浪漫情懷在我心中油然而生。”

唐宋此后作了這件作品的解說者,他跟栗憲庭在中國美術報的編輯部聊了一個通宵。次日,又向高名潞出具了一份文字說明,署名為“唐宋、肖魯”。

在所有媒體報道和評論中,“唐宋、肖魯”成為這件作品的共同作者。

“他挺喜歡這一槍的。”肖魯淡淡地說。她為了與唐宋在一起,每次談論到這個作品時,都不發一聲,全由唐宋來說。這個白羊座的女人認為情感就是女性唯一的追求,其它的一概可以放棄、無原則。

到了澳大利亞之后,唐宋和她確定了一種合作模式,創作由他來控制,署兩個人的名字。

裝置作品《火柴燃燒的旗幟》就是這樣誕生的,肖魯完全不喜歡,但署的是兩個人的名字。“他的作品是陰性的,我的作品是陽性的。”

在澳大利亞接受過幾次展出邀請,但展出的效果都反響平平。

肖魯唯一承認的合作作品是《我們在紐約》。2002年,唐宋給在紐約旅行的肖魯寄來了一個不銹鋼裝置,是唐宋自己的塑形。唐宋讓她帶著這個裝置去旅館呆一晚上、帶它逛超市、給它買一套衣服,以此代他逛逛紐約。

肖魯對這個沒感覺,但心里“既感動又別扭”。她電話告訴唐宋說,她在紐約的創作部分由她自己作主,她最后選擇了三個地點實施行為藝術:“9?11”紀念地,布魯克林大橋,紐約時代廣場。

回到杭州后,二人大吵一場。

男:“你現在變了,變得很有主見了。”

女:“如果什么都以你的意志做作品,那不是合作,我只是一個你意志的執行者。真正的合作應該是兩個人共同的意志。”

男:“我們的合作關系,就是你聽我的。”

“為什么?”

男停了一下,掏出香煙點上抽了幾口,然后一腳把它滅了。男走到女面前,“別人都說唐宋、肖魯是一道菜,我們是不能分開的。”

二人于2003年在北京分手,以情感和個人體驗為全部主題的肖魯完全自閉起來。她在香港寫小說的朋友陳漪珊飛到北京來陪了她三天。聽她講述了三天。最后說:“你應該把它寫下來。”

肖魯被傳授的寫作經驗是:真實、細節。她在2004年至2005年期間,完成了這本12萬字的自傳體小說。除了人名是虛構之外,一概真實的事件歷歷在目。

肖魯并不打算出中文版,寫完這部小說的好處是“拔毒”。

“我必須真正面對這一槍。”肖魯說:“本以為抹上一個愛情藥會管用,但治表,不治本。”

現代藝術展開幕的前一天晚上,26歲的肖魯思考到晚上10點鐘,到底要不要開這一槍。然后,一種恐懼被另一種更大的恐懼的支配著,通過打槍向自己少年時期被傷害過(兩次?抑或三次?)的情感狀態決裂。

她知道北京的朋友李松松家里有一把手槍,她打電話讓李松松借給她用,第二天帶到中國美術館。

作為籌備現代藝術展三年的負責人,高名潞回憶那天說:“我正在樓上去一個展間,聽到樓下傳來砰砰兩下,沒當回事,以為是在布展弄地響,很快就聽說,有人開槍了。”

李松松把肖魯帶到一個偏僻的地方,第一次教她怎么開槍。隨后他們來到《對話》裝置作品電話亭前,肖魯低頭、舉槍、抬頭,砰的一聲,站在左側的唐宋叫道:“再來一槍”,又是砰的一聲。

這個展區此后被封,再也沒開放過,因靠得近被“株連”的還有掛在兩邊墻上的兩幅畫作品被撤,它們是谷文達和另一個解析小組作者王魯炎、顧德新、陳少平、曹友廉、吳訊、李強的作品。

這一槍被賦予了太多的解讀和意義:歷史的、政治的、社會學的、開端的、謝幕的、巧合的、震驚的。但沒有想到,這一槍真實的動因是一個女人內心的情感投射。

這一槍給了唐宋太多的壓力,他一直活在這一槍的陰影下,以致于找不到自己的藝術之路。但不能否認,他是一個出色的代言人。

她的原作《對話》早已被當作廢銅爛鐵賣掉,她復制了《對話》,就連電話亭中男性穿著的雪花石牛仔服,也復制得一模一樣,這幅復

從“理想主義的樣板”到“消費主義的狂歡”,當代藝術提供了看中國的最好視角,“藝術眼”看到的是中國病痛和幸福的根源,以及我們這個時代的“愛與怕”。

學者李陀對當代藝術有個“爛西紅柿理論”:“當代藝術好比一筐西紅柿,有的是好的,有的是爛的;有的看著是爛的,擦擦看原來是好的。我們要做的就是把好西紅柿從筐里摘出來,不受爛西紅柿的傳染。”

當代藝術有價、有市、有標準;亦有濫竽充數、混水摸魚、插科打諢。有人說:“粗糙和混亂才有活力。”這正是當代藝術的現狀:不完善、未完成、有活力。

當代藝術三十年,前半程是“理想主義的樣板”高名潞主持黃山會議;藝術家們搞達達主義;肖魯在中國美術館開槍;葉永青在重慶開火鍋大會當詩人芒克和北島等人在白洋淀放歌時,藝術家們沒閑著,從文革繪畫、蘇聯繪畫的時代中醒悟,畫《西藏組畫》、《春風已經蘇醒》等,美術和詩歌,充當了時代變革前沿的發令槍。

后半程,藝術家橋歸橋、路歸路,各奔前程:能出國的出國,不能出國的聚居圓明園、東村乃至后來的宋莊、798以及八大美術院校的周邊。藝術分化也逐漸開始:學術、商業,也有人在尋找學術和商業的平衡點。當單一的收藏模式被打破時,媒介、網絡、畫廊構成的網狀收藏模式為藝術家的作品打開通路,一個藝術家只要有三、五個收藏家認可和“供養”,便能生存下去,而且生存得很好。與《新周刊》創刊15年一路走來,中國當代藝術的后半程可謂是“消費主義的狂歡”。

無論是“理想主義的樣板”,還是“消費主義的狂歡”,中國當代藝術有力佐證了當代中國(一個大時代)的變革,并且充當了顯而易見的當代歷史的說明書,中國人的一切心態、狀態、生態都能從藝術家的作品中找到答案。急吼吼、鬧哄哄、亂糟糟,作品中有;急中求慢、鬧中取靜、亂中從容,作品中也有。正如了解西方歷史,讀美術史和看美術館,是一個最易進入的切口,要了解當代中國正在行進中的歷史,當代藝術也提供了一個看中國現場的獨特視角。

藝術家徐冰說:“在沒搞清楚什么是藝術的時候,做做環保、慈善總不會有錯。”所以他做了《木林森》作品。一個大藝術家尚不敢說他搞懂了“藝術是什么”,對于眾多藝術家而言,也只是老老實實的“藝術的學徒”而已。藝術,真不是藝術史論專家們能說清的。

當代藝術可供利用的資源:一類是傳統文化;一類是現行社會;一類是媒介理論;一類是消費理論;一類是后現代理論;一類是全球化理論;一類是體制異見。在這一切的背后,是“世道人心”,是“通感”感染別人。藝術家的手、藝術家的眼,決定了作品是否成立。

而當代中國,提供了這樣多的素材,對藝術家而言真是幸事。有人說:“回國最興奮的事,是一閉眼,第二天醒來不知又會發生什么新聞。”

本世紀初,一股海外藝術家回歸浪潮涌起,在“不發生事”的西方,藝術家呆不住了,搭著飛機回來,發覺“中國像個大工地”,每天都在變化,一個新鮮而問題多多的中國,等待藝術家發聲。

最多時,北京一天有30個展覽同時開幕。極盛時,30家藝術雜志創刊。牛逼時,最頂級的MOMA策展人會來找私人收藏家管藝借作品。而拍賣會更是十年三級跳,從百萬俱樂部到千萬俱樂部,再到近期齊白石作品拍出4個億、杭州也花5個億打包購買了包豪斯藏品。“億元俱樂部”指日可待。

有錢者投奔藝術,有學問的人也投奔藝術。這是精英薈萃的場合,在藝術社交場,沒有娛樂界的尖叫,卻比娛樂界更加VIP。

都在投奔藝術,這是必然的。由富而貴,由GDP而中國形象,由硬實力而軟實力,當代藝術和當代中國的關系攪在一起,既參與又旁觀,既享受快感又目睹災難,既得意又失落西方人只有人性,中國人除了人性之外,還有中國性。

陳丹青:我只是在畫畫

藝術家需要一個隱蔽的地點,這個地點或許是宇宙的“奇點”,或許是時空中的“蟲洞”。一旦找到,那么,“創世紀”的那一刻來臨了,或者,從“蟲洞”中穿越到另外一個異想的平行的世界中去,并不是什么難事。

這個地點起初是在上海的一個知識分子家庭里,有著布爾喬亞氣氛,一個少年畫著自己的自畫像,這種稍帶自戀的勾勒正是畫家身份的最初確立,雖然它的指向還不那么明晰。窗外是一片紅色的世界,資產階級在變賣自己的家產,或被充公,即便被驅趕住進雜亂的弄堂里,也依然保持著喝下午茶的習慣。一種民國時代的生活方式已經不復存在了,傳統的斯文掃地,而西洋的花花世界和洋玩藝僅僅是一種地下流通的、帶有臆想成分的渴望。

這顯然是個美少年,藝術家精心的描摹,使人聯想到那卡索斯盯著湖水中自己的倒影在一張未曾營養不良的臉上,嘴巴倔強地挺著,頭發和服飾甚至使人看不出來種族與國別。苦難并未侵襲到畫面上來,多年之后,《西藏組畫》暴風驟雨般的“紅色雕塑”畫風則迥異(他一方面受蘇聯畫法的影響太大,另一方面,內心卻一直迷戀歐洲的精致圓潤的美)。美少年可以享受寧靜的燭光,以及私下里偷聽到貝多芬或莫扎特的愉悅。

在他的繪畫作品中,近五十年來一直未變的是飽滿與纖細兩樣事物能夠疊加在一起,“我內心里住著一個女人”,他自己這樣講。他手上吸著煙,嘴上罵罵咧咧,但又會在電影院里、在四顧無人的漆黑的夜晚,任淚水打濕枕畔。如果翻撿他的那些迅疾、準確卻又充滿個人趣味(他總能打量出不一樣的效果來)的速寫,這大概有滿滿幾箱子的筆記本,其中的筆意或者說筆法,始終是盤旋的、迂回的、曲意承歡的。他喜歡用曲線,這區別于生硬的、人工的直線。這與學院派的方法是多么不一樣,在包豪斯風格一路影響當代藝術的歷史進程中,這個頑固的家伙,依然守舊般的在色彩、塊面、光影和內心世界里旅行。有時他也嘆息,用柏林的話來警示自己“不要有太多的熱忱”;更多時候則忘了教條,聽從于與生俱來的“本能”和后天歷練起來的“教養”。

而“跑江湖”(跑江湖的本意是到江西、湖南尋訪禪宗大師)的智慧則起源于一種生存斗爭,17歲到25歲間,他不得不去上海周邊省份的農村插隊,這是中國的1970年代一個全民政治運動的時代就要轟然坍塌了,原教旨的左派路線在歐洲已經只是思潮中的余漬,偉大的國產領袖即將揮手自茲去,哪管人民眼淚滔天。

而在時代變局之前,一切都是殷紅、匱乏、艱難的,自我的生存、前途與命運、詩意內心與現實的沖突,貝多芬的命運交響曲與國歌的聲音重疊在一起,最后化成蘇北鄉村少女的淺淺的笑當她出現在速寫本上時,世界依然是美好的,就像15歲時臨摹哈爾拉莫夫的作品《意大利女孩》所獲得的那種印象而到他55歲坐在北京明亮寬敞、布景如同歐洲某個別致房間的工作室時,他不得不面對這樣的場景:臨摹維拉斯開支的小小《宮娥》女孩,獲得的卻是一種壯士暮年的心境。當他的壽眉長過了兩寸時,面對他人驚異的目光,他笑稱這讓自己看起來像蟋蟀。

這個時期,他更能與董其昌、八大、李世民、文徵明結為心靈上的盟友。尤其是李世民和董其昌,簡直可以化身做這位“老夫”了。有一次,在深圳大梅沙的海邊,他推開酒店的窗戶,說:“看哪,這簡直是董其昌。”一塊海島浮現在天際線上,頗有中國畫的山水意境。多少次,他被傳統文化靈魂附體,而又不甘心承認,在他寫字用的桌上,凌亂地擺著他的一些書法習作,這些練習不僅使他在用油畫繪制“書冊”時,能用油畫筆活靈活現、一筆而成地將毛筆書法顯現出來(此時,是臨摹還是寫生呢?),更重要的是,這種方法,與古人心慕手追、潛心求道、期待感應降臨的方式是一樣的。他骨子里是個書生,雖然常常,他嘲笑那些帶有“書生氣”、“文藝腔”的人。而在他的論敵或是好朋友私下的談話里,恰恰認為他是另一種“書生氣”和“文藝腔”。沒錯,他是一個“仁”者,骨子里沒跑離儒家傳統。無論他如何入世,入世如何之深,他對待父母,對待木心,對待朋友(他從未背后說朋友壞話),以及對待陌生人,背后都有一個龐大的“禮義仁智信”的傳統在支撐。

這樣一個書生,身上要是沒有“江湖氣”,是難能立足的。他構成了自我所批判的一部分。歸國十年來(2000年至2011年),他常常跑出畫室,面向公眾事物發聲,既批判一些事物,也吹捧另一些事物。這是容易惹來非議的。在藝術圈內,他獲得了不安心畫畫的“惡名”。好在,在他批判的事物和吹捧的事物中,大部分都立住腳跟了,這使得他能夠從容許多。也使得他猛然覺得某些言說實在是多余,而一頭扎進新的繪畫場域中。

《淚水灑滿豐收田》時期的陳丹青,與在紐約繪制并置與三聯畫風格的陳丹青,以及與歸國時期的陳丹青,判若三人。前一個階段上,他的時空是要在遠方,去體驗未曾體驗過的世界和想像中的事物;而在后一個階段,他歷經了中國的巨大變革,從逃逸者成為回歸者,帶來了鮮活的經驗和急智的話語,而此時,他似乎更愿意懷想他的童年、他的少年和他的青年,他無數次想從繪畫中、從寫生中,找到當年的記憶,但這已不復存在了。他想安安心心地在繪畫中體會筆意與真理,但又總是心潮起伏,容易被媒體煽動。你可以說他骨子里是不安分的,他渴望有個模特坐在對面,哪怕不說話;他渴望一篇文章獲得他人的贊賞;他珍惜這種渴望。

有時候,他與老朋友們坐在畫室里,一聊就是一個晚上,他們檢點過去的記憶,為連環畫繪制的插圖,或欣賞彼此少歲時的作品。更多時,是對著文藝復興時期的某位大師的畫片發呆,長久地響亮著嘖嘖的贊語聲,“真好呀”,然后又是長久地發呆。屋子里煙霧繚繞。

有時候,有兩位年輕人作伴,這多少有點魯迅當年的樣子。只是魯迅沒有這樣幸運,除了在三味書屋臨摹過繡像插圖外,只能以指導年輕版畫家遣懷。

而陳丹青除了獲得了藝術家應有的聲名之外,他仍然在老老實實、規規矩矩、一絲不茍畫畫,這一點大像剛剛逝世的畫家弗洛尹德。即便有時候,別人賞賜借用的帶天窗的畫室不一定盡如人意,他不接電話,有時也接,一邊接一邊調顏色,點兩下,看看,形準了,色對了。頗像他少年日記所說:“這是從來沒有過的自由,我終于學會像說話一樣畫畫。”

要問在一個數字時代,連膠片照相機都變成古典工具的時間里,繪制靜物、表現攝像術一樣的逼真效果,有什么用處

然而,藝術不正是無用的嗎?陳丹青說:“我只是在畫畫。”

中國美術史上的槍響

槍手肖魯

肖魯坐在她新搬的工作室里面。此前,她收拾了一周,晚上,一班朋友將過來吃飯。

“從機場輔路第二個東營牌子右拐,第一條土路左拐,到東營藝術區,第一排房子最后一間。”肖魯在電話里這樣指路。今年上半年的某一天,她通過藝術批評家高名潞,要到了《新周刊》的電話:“你們的《始于1980》那一期,能遞給我一本嗎?”

這期雜志在她的新工作室里擺放著,一個顯眼的位置。新工作室空空蕩蕩,她自己設計的一組尚未起名字的裝置作品成為“家具”:一個大得離譜的放圖片的工作臺,有五個抽屜在進門的右側;進門的左側是兩個書架一樣的擱物架,上面擱著新買的葡萄酒、青梅酒,和一堆書籍資料,這兩個呈梯形放置的擱物架高矮不一、互相倚靠,肖魯沒有明說,但有著情感上的隱寓;二樓像是這個工作室的后臺,后臺總是稍顯凌亂,肖魯未來得及細加收拾,一張辦公桌上放著電源壞掉的筆記本電腦;從辦公桌墻邊的長方形窗戶望出去,就是北京機場路附近的田地,幾棵樹的枝葉在墻外的夏日里輕輕搖動;二樓同樣有五件裝置作品,一字排開,分別呈長方形和梯形,是由金屬框架和木頭拼接而成的,有評論家戲言說“是一組起伏的人體”,這組從外面看有著剛硬線條、奪人眼目的作品,卻是肖魯自己的穿衣柜、書架和梳妝臺她的作品都是陽性的,但她的內在首先是一個女人。

參觀完畢,她笑指著說:“你們雜志也犯了同樣的錯誤。”在這期雜志上,梳理1980年代的宏大事件時,將在1989年中國美術館舉行的“中國現代藝術展”上的《對話》“槍擊事件”署名為肖魯、唐宋這與外界多年來的認識是一樣的。

“那是我一個人的作品。”肖魯說:“開槍的是我。”

“這個女人有點瘋狂。”我在肖魯工作室里看到她的行為作品《精子》的圖片,心里不禁暗想。

2006年5月,延安抗大賓館,一個名為《長征計劃-延安“延安藝術教育座談會”》的會議正在舉行。

肖魯的作品《精子》在這里展出,《精子》的材料為架子、12個存放精子的小瓶和1臺存放精子所用的控溫冰箱。肖魯向四十多位與會藝術家和專家學者以及參觀者中的男性現場征集“精子”。

兩天后,肖魯宣布:第一次征精失敗。她笑稱:“去延安的男人都沒精子了。”

這些男性藝術家的想法可能跟我一樣,他們覺得肖魯有點瘋狂。包括費大為、蔡國強、劉小東在內的許多藝術家們在經過肖魯的作品《精子》時,全都擺著手、繞著走。有的以“我已經結扎了”搪塞過去,有的則開玩笑說“瓶口太小”。

網絡上有一段當時會議的視頻,鏡頭最后,肖魯坐在后排發笑。

“這實際上是對男人的一個心理測試。”肖魯坐在對面,她身著的綠色吊帶裙袍,正好是《精子》圖片中的那件。“在這件作品中,男人變得完全被動,他甚至連接近女人都不可能。而男人在兩性關系中一直是占主動地位的。”

在第一次征集中,也有男性表示“瓶子是個冷冰冰的東西”,不如“面對一個大活人”,提出可以通過身體接觸的方式“捐精”。但為肖魯拒絕。

肖魯后來解釋她1989年槍擊電話亭事件的緣由時說:“打槍的恐懼被更大的恐懼支配著”。她說這就像人不會害怕自殺一樣,后面有個更大的恐懼存在。

在《精子》中,肖魯不顧一切征精,緣于一個更大的恐懼:她44歲了,她從書中看到,女人到這個年齡離不能生育的時間已經不遠了。

“我所有的作品都來源于我的情感,我的個人感覺。”肖魯說,“它的源發點是自我意識。”

作品是一個人身上長出來的東西,這是肖魯的創作觀。“我想要一個歸宿,我想結婚,我想要個孩子。”這是肖魯的人生觀。她足足要了15年。

肖魯配合著攝影師,拿著一把仿真手槍,很自然地伸展、瞄準、凝視。她冷靜地說:“但是那個男人不給我。”

她指的男人是唐宋。

“他很會調情,很會生活的。”肖魯念念不忘“1989打槍”之后,他去了香港,而自己去了澳大利亞,一年半的時間,他們之間情書往來,情濃意稠。

“我用生命愛過你。”這是唐宋在兩人關系發生危機時,會不斷提及的一句話。每到這個時候,肖魯就心軟了。一晃就15年,肖魯從26歲大學畢業,到2003年分手時,已經是41歲。

在香港呆了一年半,唐宋冒著生命危險偷渡去了澳大利亞,與肖魯生活在了一起。這次偷渡是他用生命愛過的“明證”。

他們在澳大利亞最初是難民,1992年澳洲“大赫”,四年后他們取得了澳大利亞公民身份才能回國。此后,在唐宋的動議下,他們一起回到了杭州。

1989年,肖魯和唐宋在杭州中國美術學院附近的一間酒吧經人介紹認識,當時肖魯在上海油畫雕塑院上班一年,唐宋是中國美術學院的新一屆畢業生。肖魯向唐宋談到了向作品開槍的想法,唐宋問她,敢不敢在中國美術館展出時開槍,肖魯說敢。

她在中國美術學院的本科畢業作品《對話》被選中,參加中國美術館舉行的現代大展,這個裝置作品由兩個電話亭組成,有男女分別在打電話,但中間擱著的話筒在空中懸著,并不在話機上。

在中國現代藝術展前,肖魯再次碰見了唐宋,唐宋建議將作品用紅布鋪底,鋪上后肖魯并不滿意,把紅布撤了下來這是唐宋與這件作品的唯一關系。

1989年2月5日(農歷大年三十),開幕那天,肖魯向自己的作品開了兩槍。當天下午,她回到中國美術館向警察自首,三天后,被釋放。此后,她就離開了北京,從中國當代藝術史上消失了。

在槍擊現場,站在肖魯旁邊的唐宋曾被便衣警察誤抓,也許,人們的第一反應是槍手是個男的。

“我走出審訊室,這時,唐宋正好從另一間審訊室出來。”肖魯后來在回憶中寫道:“他沖我微微一笑,特定狀態下,一種浪漫情懷在我心中油然而生。”

唐宋此后作了這件作品的解說者,他跟栗憲庭在中國美術報的編輯部聊了一個通宵。次日,又向高名潞出具了一份文字說明,署名為“唐宋、肖魯”。

在所有媒體報道和評論中,“唐宋、肖魯”成為這件作品的共同作者。

“他挺喜歡這一槍的。”肖魯淡淡地說。她為了與唐宋在一起,每次談論到這個作品時,都不發一聲,全由唐宋來說。這個白羊座的女人認為情感就是女性唯一的追求,其它的一概可以放棄、無原則。

到了澳大利亞之后,唐宋和她確定了一種合作模式,創作由他來控制,署兩個人的名字。

裝置作品《火柴燃燒的旗幟》就是這樣誕生的,肖魯完全不喜歡,但署的是兩個人的名字。“他的作品是陰性的,我的作品是陽性的。”

在澳大利亞接受過幾次展出邀請,但展出的效果都反響平平。

肖魯唯一承認的合作作品是《我們在紐約》。2002年,唐宋給在紐約旅行的肖魯寄來了一個不銹鋼裝置,是唐宋自己的塑形。唐宋讓她帶著這個裝置去旅館呆一晚上、帶它逛超市、給它買一套衣服,以此代他逛逛紐約。

肖魯對這個沒感覺,但心里“既感動又別扭”。她電話告訴唐宋說,她在紐約的創作部分由她自己作主,她最后選擇了三個地點實施行為藝術:“9?11”紀念地,布魯克林大橋,紐約時代廣場。

回到杭州后,二人大吵一場。

男:“你現在變了,變得很有主見了。”

女:“如果什么都以你的意志做作品,那不是合作,我只是一個你意志的執行者。真正的合作應該是兩個人共同的意志。”

男:“我們的合作關系,就是你聽我的。”

“為什么?”

男停了一下,掏出香煙點上抽了幾口,然后一腳把它滅了。男走到女面前,“別人都說唐宋、肖魯是一道菜,我們是不能分開的。”

二人于2003年在北京分手,以情感和個人體驗為全部主題的肖魯完全自閉起來。她在香港寫小說的朋友陳漪珊飛到北京來陪了她三天。聽她講述了三天。最后說:“你應該把它寫下來。”

肖魯被傳授的寫作經驗是:真實、細節。她在2004年至2005年期間,完成了這本12萬字的自傳體小說。除了人名是虛構之外,一概真實的事件歷歷在目。

肖魯并不打算出中文版,寫完這部小說的好處是“拔毒”。

“我必須真正面對這一槍。”肖魯說:“本以為抹上一個愛情藥會管用,但治表,不治本。”

現代藝術展開幕的前一天晚上,26歲的肖魯思考到晚上10點鐘,到底要不要開這一槍。然后,一種恐懼被另一種更大的恐懼的支配著,通過打槍向自己少年時期被傷害過(兩次?抑或三次?)的情感狀態決裂。

她知道北京的朋友李松松家里有一把手槍,她打電話讓李松松借給她用,第二天帶到中國美術館。

作為籌備現代藝術展三年的負責人,高名潞回憶那天說:“我正在樓上去一個展間,聽到樓下傳來砰砰兩下,沒當回事,以為是在布展弄地響,很快就聽說,有人開槍了。”

李松松把肖魯帶到一個偏僻的地方,第一次教她怎么開槍。隨后他們來到《對話》裝置作品電話亭前,肖魯低頭、舉槍、抬頭,砰的一聲,站在左側的唐宋叫道:“再來一槍”,又是砰的一聲。

這個展區此后被封,再也沒開放過,因靠得近被“株連”的還有掛在兩邊墻上的兩幅畫作品被撤,它們是谷文達和另一個解析小組作者王魯炎、顧德新、陳少平、曹友廉、吳訊、李強的作品。

這一槍被賦予了太多的解讀和意義:歷史的、政治的、社會學的、開端的、謝幕的、巧合的、震驚的。但沒有想到,這一槍真實的動因是一個女人內心的情感投射。

這一槍給了唐宋太多的壓力,他一直活在這一槍的陰影下,以致于找不到自己的藝術之路。但不能否認,他是一個出色的代言人。

她的原作《對話》早已被當作廢銅爛鐵賣掉,她復制了《對話》,就連電話亭中男性穿著的雪花石牛仔服,也復制得一模一樣,這幅復

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:87

183

海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天