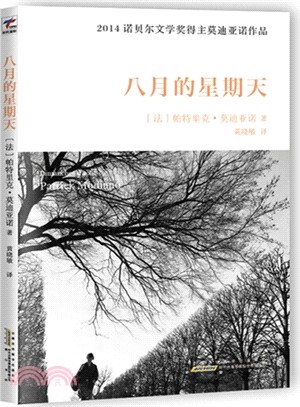

商品簡介

那一年的夏天特別熱,我和希爾薇婭從巴黎的馬納河谷輾轉來到南方城市尼斯,棲身於一間散發著黴味的公寓。我們深信在這兒誰也不會找到我們。在這個陌生的城市裡我們將忘卻一切,什麼都將從零開始。 希爾薇婭戴著一顆名貴的鉆石“南方十字”。我們打算物色買家,將鉆石脫手,遠走他鄉。一對美國人尼爾夫婦鉆進了我們的“蜘蛛網”。就在交易即將達成之際,意外發生了…… 七年之後,我又來到尼斯城,在街頭邂逅一位當年的故人。沉痛的往事浮上我的心頭。

作者簡介

派翠克?莫迪亞諾,法國當代著名作家,2014年諾貝爾文學獎獲得者。 莫迪亞諾1945年生於巴黎郊外布洛涅—比揚古地區,父親是猶太金融企業家,母親是比利時演員。1968年莫迪亞諾在伽利瑪出版社出版處女作《星形廣場》一舉成名。1972年的《環城大道》獲法蘭西學院小說大獎,1978年的《暗店街》獲得龔古爾獎。1996年,莫迪亞諾獲得法國國家文學獎。他還分別於2010年和2012年獲得法蘭西學院奇諾?德爾杜卡基金會世界獎和奧地利歐洲文學獎這兩項終身成就獎。 莫迪亞諾的小說常常通過尋找、調查、回憶和探索,將視野轉回到從前的歲月,描寫“消逝”的過去;也善於運用象徵手法,通過某一形象表現出深遠的含義。 自1968年至今,莫迪亞諾已經創作近三十部小說,在三十多個國家出版。

名人/編輯推薦

●2014諾貝爾文學獎得主莫迪亞諾經典作品

書摘/試閱

終於,他的目光和我的相遇了。這是在尼斯城,崗白塔大街的盡頭。他正站在一個高高的貨臺上,面前是堆滿皮大衣和上衣的攤子。我擠在看熱鬧的人群裡,站在第一排,和那些人一起聽他吹噓自己的貨物。 一看見我,他的叫賣聲一下子失去了小販的油腔滑調,變得生硬勉強起來。似乎想和圍觀的聽眾拉開距離,借此向我表白:他現在幹的走街串巷的職業並非他本來的身份。 七年了,他沒怎麼變樣,只是皮膚好像比以前更紅了。夜色開始降臨,一陣疾風吹進崗白塔大街,夾帶著第一批雨點。在我身邊,一個金色卷發的女人正試穿一件皮大衣。他從高臺上對她俯下身子,用慫恿的神色看著她說: “太太,您穿這個再合適不過了!” 他的嗓音仍舊像從前那樣,帶著金屬質感的音色,那種年代已久生了銹的金屬。雨下了起來,看熱鬧的人已經走散,金發女人脫下大衣,小心靦腆地將它放回貨攤的邊沿上。 “太太,這種機會難得呀,美國價兒……哎,您可得……” 不等他說完,那女人很快地轉身,好像羞於聽一個過路人猥褻的打趣一樣,隨著別的行人消失了。他跳下貨臺,朝我走過來。 “真沒想到啊……我眼力不錯,一下子就把您認出來啦。” 他的樣子局促不安,甚至顯得有點害怕。而我卻正相反,既平靜又坦然。 “在這兒碰面,挺奇怪吧,嗯?”我說。 “是啊。” 他微笑起來,重新恢復了自信的神色。一輛貨車開過來,在路邊和我們平行的地方停住,一個身穿皮夾克的男人從車裡跳了出來。 “你可以拆貨攤了,”他對那人說,然後又盯住我,“一塊兒去喝一杯,怎麼樣?” “隨您的便。” “我跟這位先生去喝一杯,”他又對那男人說,“我們去‘福羅木’,過半小時你去那兒找我。” 那男人開始將貨攤的皮大衣和上衣往貨車裡裝。這時,一股人流突然從我們身邊湧過:拉布法街拐角的大商店響起刺耳鈴聲,預示關門的時間已到,大群顧客正蜂擁而出。 “啊,雨差不多停了……” 他背了一個有斜背帶的皮包,癟癟的。穿過大街,我們走上了英格蘭人大道。咖啡館很近,就在福羅木電影院旁邊。他選了一張靠海的大玻璃窗旁邊的桌子,疲憊地將身子摔在長椅上。 “有什麼新聞嗎?”他說,“你現在到‘藍色海岸’來住了嗎?” 我想讓他放鬆一些: “您看怪不怪,那天我在英格蘭人大道看見過您。” “那您該跟我打個招呼呀!” 我回想起那天在大道上,他的碩大的身影,還有這個斜背帶的皮包,這種皮包往往是五十來歲穿筆挺西裝的人喜歡炫耀地挎在身上的,為的是讓自己的身材看起來顯得年輕。 “我在這一帶幹了有一陣子了,專賣積壓的皮貨。” “買賣如何?” “馬馬虎虎。您呢?” “我嘛,也在這一帶幹,”我說,“沒什麼好說的。” 咖啡館外邊,大道上的路燈一個接一個地亮了。起初只是暗褐色的顫動的光,像蠟燭一樣,似乎一陣風吹來就會熄滅。不一會兒,跳躍的光點卻變成了一片乳白色的耀眼光幕。 “這麼說,你我都在這一帶混,”他對我說,“我住在安蒂柏,不過常常到處跑。” 他的皮包像小學生的書包一樣打開了,他掏出一盒煙。 “這麼說,您不再去馬納河谷了?”我問他。 “不去了,跟那個地方算完啦!” 於是我們兩個人都感到片刻的尷尬。 “您呢,後來又去過那兒嗎?”他問我。 “沒有。” 只要一想起馬納河畔,我就不寒而慄。我向英格蘭人大道投去一瞥,天空和海水呈橘紅色,還在漸漸暗下來。不錯,我確確實實身在尼斯了。真想輕松地大大舒一口氣。 “我是無論如何再也不回那兒去了。”我告訴他。 “我也是。” 侍者將橘子汁、摻水白蘭地和酒杯一一放在桌上。我們倆都專心致志地盯著他的每一個動作,似乎借此來避免立刻重撿話題。最後還是他先打破沉默: “有一些事實我想要對您澄清……”他用黯然的眼光望著我,“是這樣的……當初我和希爾薇婭並沒結婚,雖然看來我們好像是結了婚的。我母親不同意這樁婚事。” 維爾庫夫人的影子在我面前一閃而過,她坐在馬納河邊的浮碼頭上…… “您大概還記得我母親吧,她可不是好對付的女人。再說我們之間還有一個錢的問題,要是我和希爾薇婭結婚,她就斷絕我的生活來源……” “這話可真讓我吃驚。” “唉,真是這樣的嘛。” 我好像在做夢。為什麼希爾薇婭沒對我說實話?我記得她那時候還戴了結婚戒指呢。 “她願意讓別人以為我們結婚了,對她來說這是個自尊心的問題。可我,卻像個懦夫一樣……我要是跟她結婚就好了。” 我不得不承認這個事實:這個男人和七年前確實不同了。他沒有了使我厭惡的自信和粗魯,相反,他表現出一種無可奈何的溫柔。連他的手也變了,不再帶著手鐲。 “如果我當初娶了她,一切都會兩樣了……” “您這樣認為嗎?” 顯然,他說的是另一個女人,而不是現在的希爾薇婭。數年後的今天,對往事的回顧在我們兩人眼中是有不同的意義的。 “她沒能原諒我的怯弱……她愛我。那時候我是她唯一愛著的人。” 他那憂傷的微笑和他的斜背帶皮包一樣讓人感到意外。不,我面前這個人的確不是馬納河邊的那個人了。也許他已經忘卻所有往事,也許他終於相信:那些給我們帶來嚴重後果的事件根本就沒有發生過。突然,我心裡滋生出一種願望,讓他重新振作起來。 “哎,你那個計劃,在施尼威旁邊的小島上開飯館和游泳池,怎麼樣了呢?” 我提高嗓門,把臉湊近他。但他毫不為我的問題所動,依然帶著那種憂傷的微笑。 “我不懂您說的是什麼……您知道,我主要是照管母親的馬,她有兩匹參加萬森賽馬會的跑馬……” 看他誠實的樣子,我不想反駁。 “您看見剛才那個往車上裝皮貨的人了吧?他就好賭跑馬。叫我看,人和馬之間永遠也不會相互理解。” 他是諷刺我還是怎麼的?噢,不,他沒有一點兒幽默感,這一點還是跟從前一樣。在霓虹燈下,他臉上厭倦和一本正經的表情更加顯眼。 “人和馬之間很少相通……我跟他說過別賭賽馬,可他才不聽哪。他不停地賭,從來沒贏過……您怎麼樣了? 還是當攝影師嗎?” 最後幾個字是用他特有的金屬質嗓音說出來的,和七年前一模一樣。 “那時候,我不太明白您那個搞影集的計劃……” “當時我想拍一些巴黎附近河灘浴場的照片。”我說。 “河灘?是為這個您才去拉瓦萊那的?” “是的。” “可是,那並不是一個真正的河灘呀!” “您這樣想嗎?可那兒畢竟有個沙灘嘛。” “我想您後來沒來得及拍照片吧?” “拍了。如果您願意的話,我還可以給您看幾張呢。” 漸漸地,我們的交談變成了敷衍。我們都吞吞吐吐, 遮遮掩掩,多奇怪的表達方式。 “無論如何,我得說,我學到了很有益的東西……起碼教訓是有的……” 對我的感慨,他無動於衷,雖然我是帶著挑釁的意味說出來的。我又逼近一步說: “我猜想您也一樣,一定對那一切留下了不愉快的記憶吧?” 他卻無言地接受了挑釁,只報以同樣的憂傷的微笑, 使我立刻為自己的挑釁後悔。 “我已經沒有任何記憶了。”他說。 他看了一眼腕上的表: “他們該來找我了……很遺憾,我真想跟您多待一會兒。不過我希望我們再見面。” “您真想再見我嗎?”我突然感到一陣不自在。和七年前的那個人在一起絕不會這樣困窘。 “是的。我希望我們常見面,一起談談希爾薇婭。” “這樣做有必要嗎?” 我怎麼能夠和他談希爾薇婭?我簡直懷疑,七年後的今天,他會不會把她和別的女人搞混了。不錯,他還記得我是攝影師,可是,即使喪失記憶的老人也會殘存著對往事的點滴回憶,比如:童年的一次生日茶點啦,別人唱給他聽的搖籃曲的幾句歌詞啦什麼的…… “您不願意談希爾薇婭?那好,請您記住……” 他用拳頭敲打著桌子,於是我知道,他又會像從前一樣進行威脅和要挾,盡管隨著年月的流逝,勁頭遠不像當初那麼足了。這種樣子讓人想到四十年後被揪上法庭的那些年老昏聵的戰爭犯。 “請您記住,要是當初我和她結了婚,那就什麼事都不會發生……不會!……她愛我,她唯一想得到的是我愛她的證明,而我卻沒能給她……” 如此面視著他,聽著罪犯悔過式的懺悔,我不禁在心裡自問是否對他不太公正。他曾經放蕩過,但隨著日月的流逝大概變好了。過去,他可從來不像這樣看問題的。 “我想您弄錯了,”我對他說,“不過這並不重要。不管怎麼說,您這樣想動機是好的。” “我一點兒也沒弄錯!” 他像個醉漢一樣,用拳頭敲打桌面。我真怕他又恢復從前的粗魯暴躁的脾氣。幸好,那個開貨車的人就在此時進了咖啡館,將一隻手搭在他的肩上。維爾庫轉過身子, 直瞪瞪地看他,好像不認識這個人一樣。 “哦,我馬上就來……” 我們站了起來。我陪他一直走到停在福羅木電影院的小貨車旁邊。他打開車門,我看見掛在衣架上的一大排皮大衣。 “您可以拿一件。” 我一動不動。於是他一件件地審視大衣,把它們從衣架上摘下來,又一一掛上去。 “這件大概合您的身材……” 他把皮大衣遞給我,裡面還帶著衣架。 “我不需要大衣。”我說。 “拿著,拿著……這樣我才高興。” 那個人在一旁等著他,坐在小卡車的擋泥板上。 “穿上試試。” 我接過大衣,當著他面套在身上。在我試大衣的時候, 他用裁縫的銳利目光打量著我。 “肩上窄不窄?” “不窄。不過我說了我並不需要大衣。” “拿著,就算是讓我高興吧。我堅持要您拿著。” 他親手給我系上扣子,我渾身僵硬得像木頭模特一樣。 “您穿著正合適……我這兒的好處就是有的是大號。” 我聽任他做這一切,為的是快點兒擺脫他。我不想爭論,只想看著他快走。 “只要有一點兒毛病,你就可以拿它來換一件……我明天下午還在那兒擺攤,崗白塔大街。不過反正我把地址也給你。” 他在衣服的暗口袋裡掏了一陣,遞給我一張名片。 “喏,這是我在安蒂柏的地址和電話。我等著您跟我聯系呀。” 他打開車前門,登上去,坐在椅子上。那個人也在方向盤的位置上坐好。他搖下玻璃,探出身子: “我知道您不喜歡我,”他說,“可是我隨時準備賠禮道歉。我變了,我明白自己錯在哪兒……特別是對希爾薇婭。我是她唯一真正愛過的人……下次我們一起談談希爾薇婭,怎麼樣?” 他從頭到腳打量我。 “這大衣您穿著再合適不過了……” 他將車窗搖上去,眼光卻一直盯著我。突然,在小卡車啟動的一剎那,驚恐的表情呈現在他的臉上。這是因為我終於沒能忍住,屈起手臂對他來了個最輕蔑的辱罵動作。這一舉動出自像我這樣內向的人,簡直令人不可理解。 幾個人走進“福羅木”去看二十一點的那場電影。我也感到一種欲望,想進這個老電影院,在紅色天鵝絨椅子上坐一坐。可是我得甩掉這件皮大衣,它緊緊箍住我的肩膀,讓我喘不過氣來。匆忙之中,我扯掉了一粒扣子。我把大衣疊起來,放在英格蘭人大道上的一個長凳上,然後帶著擺脫了危險物的感覺走開了。 我感到的危險是來自福羅木電影院破敗的大門?還是維爾庫的重新出現呢?我想起從前他母親告訴我的關於著名演員艾莫斯被殺的秘案,他是在二次大戰巴黎解放時期在北站的街壘上被暗殺的。他知道的事太多了,聽到了太多不該聽的談話,在施尼威、香比尼和拉瓦萊那的鄉村客棧裡見到了太多來路不明的人。維爾庫夫人舉出的那些人名,讓我聽了之後想起馬納河的污泥濁水。 我看看他的名片:弗裡德里克·維爾庫,代理商。 從前他的名字應該是用黑色字母刻上去的,而現在則是橘黃色的,不過和普通的商品介紹一樣。還記得馬納河畔那個自稱維爾庫的人,再看到“代理商”這個低微的稱號就會想到:短短幾年時間足以使一個人失去往日的自命不凡。在印就的名片上他自己用藍墨水寫下了他的地址: 安蒂柏市,伯斯蓋大街五號,電話:50-22-83。 我決定步行回住所。沿著維克多·雨果大街走著,我忽然覺得根本不該和維爾庫交談的。 上一次,當我在英格蘭人大道第一次看見他拖遝的步履和可笑的斜背帶皮包時,沒有任何同他交談的欲望。那是一個星期天,柔和的秋陽高照,我正坐在“昆尼”咖啡館的露天街座上。他從那邊走來,停住了腳步,正在點燃一支香煙。隨後,他站在川流不息的路邊等了一會兒。他也許想穿過紅燈,那樣的話他就會來到路邊,來到我的身邊,也許就會看見我;也許,他會就站在那兒不動,直到夜幕降臨,將他的身影像中國皮影一樣映在海上,永遠地印在我的腦海裡。 可是他最終卻朝著盧爾賭場和阿爾貝一世公園的方向走去,挎著那斜背帶的皮包。我身邊坐滿了木乃伊般表情的男男女女,他們靜靜地喝著茶,目不轉睛地注視著英格蘭人大道。或許,他們正在魚貫的人群中尋找著自己昔日的影子吧。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。