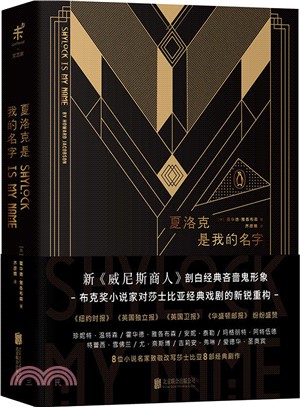

夏洛克是我的名字(簡體書)

商品資訊

系列名:未讀‧文藝家

ISBN13:9787559602275

替代書名:Shylock is my name

出版社:北京聯合出版有限責任公司

作者:(英)霍華德‧雅各布森

出版日:2017/06/01

裝訂/頁數:精裝/272頁

規格:21.2cm*15cm*2.2cm (高/寬/厚)

商品簡介

夏洛克理智旁觀斯特魯洛維奇的困窘不斷發酵至爆發頂點,像魔鬼又像神明,當他說“你先看見了殘酷本身,然後給它安了一張猶太人的面孔”時,眾人以財富、名望,以愛之名的偽裝瞬間崩壞……

現代背景下,霍華德·雅各森用俯瞰的視角,極具挑釁的文字,以及極具思辨性的內心獨白,解構斯特魯洛維奇扮演不同人生角色時的多個側面,以此回應莎士比亞:“外觀往往和事物的本身完全不符,世人卻容易為表面的裝飾所欺騙。”(語自《威尼斯商人》)

名人/編輯推薦

經典改寫,一場穿越時空的思想共振

耗時數年精心籌備的國際出版盛舉。

*企鵝蘭登集團重推,旗下霍加斯出版社(弗吉尼亞•伍爾芙創立)策劃發起,28國聯動,中文簡體版未讀首發。

以經典致敬經典的寫作挑戰:8位標誌性小說家強強聯合,重構莎翁經久流傳的8部戲劇。

*以小說的文字為經典戲劇搭建紙上舞台,發現經典人物的正面與側面,打破你對經典文學人物——夏洛克(四大吝嗇鬼之一)的刻板印象,拉近你與經典的距離。

書摘/試閱

又是一個讓人感到生不如死的日子,英格蘭北部二月間常有的那種,天地把光線擠在投信口般逼仄的縫隙中,天色蒼白乏味,不可捉摸。這樣的舞台不宜上演悲劇,即便是在這個死者安息之所。墓地裡有兩個男人,心事重重,兩人都沒有抬眼。在這些地區,人要不想淪為一出滑稽戲,就得向天氣宣戰。

這種抗爭的痕跡就寫在第一位哀悼者的臉上。他人到中年,姿勢古怪,時而傲慢地高昂起頭,時而又生怕被看見似的貓著腰。他的嘴也同樣痙攣著,令人困惑,嘴唇一會兒擰成一抹冷笑,一會兒又軟巴巴地張著,上面青一塊紫一塊的,就像夏天滿是壓痕的水果。

他名叫西蒙•斯特魯洛維奇——一位富有、暴躁、敏感的慈善家。他對事物抱有時斷時續的熱忱,收藏了一批20世紀傑出英國猶太裔畫家的作品和古籍《聖經》。他熱愛莎士比亞(他曾認為,莎翁之所以天才蓋世,又生著一副冒險家式的塞法迪人相貌,唯有其祖上改姓自夏皮羅一說解釋得通,不過現在他不那麼有把握了)。他取得過幾個榮譽博士學位,由倫敦、曼徹斯特和特拉維夫各大學頒發(特拉維夫的學位是另一件他不敢打包票的事情),還有一個離經叛道的女兒。

西蒙•斯特魯洛維奇來這裡是為了查看母親墳塋上新立的墓碑,為母服喪的十二個月業已過去。服喪期間,他的哀悼算不上盡心竭力——他忙著購置和出借畫作,忙著基金會和捐贈事務,忙著在腦袋裡算賬,忙著應付女兒——但他有意彌補,或像他母親說過的忙著“博施濟眾”,這曾令她驕傲又憂慮(她不想看到他因散盡錢財而自尋短見)。好在他總有時間做個更好的兒子。

或者做個更好的父親。會不會女兒才是他真正準備悼念的人?這種事情可是代代相傳的。他父親就曾短暫地悼念過他:“我就當你死了!”為什麼呢?還不是因為他新婚妻子的信仰問題,儘管他父親壓根就不信教。

“我寧願你死在我的腳下……”

那樣真的更好嗎?我們對死亡真是樂此不疲,他一邊在湮滅的墓碑間拖著步子,一邊這樣想著。對於“我們”這個劃群歸類的概念,他時而認同,時而反感。我們來到世上,有幸活著,用一根棍子挑著我們的細軟,然後立刻就得找個地方,好把我們的不肖子女埋葬。

也許正因為下葬前總有種種憤懣,此地才缺乏美帶來的那種安慰吧。在斯特魯洛維奇的學生時代,他尚未將“我們”一詞收入私人字典時,他曾就斯坦利•斯賓塞的《於庫克姆的複活》寫過一篇論文,盛讚了斯賓塞筆下那種墓園的喧囂:死者帶著熱切的活力,翹首企盼著接下來即將發生的事。可這裡並不是伯克郡的鄉村教堂墓園,而是曼徹斯特南部的加特利的一處連救世主都不會光顧的墓地,這裡接下來什麼也不會發生,這裡的一切都已終結。

地上的殘雪變得黢黑,骯髒地卡在墓穴的花崗岩縫中。初夏前,它都會留在那裡。如果夏天還來的話。

墓地中的第二個人來得比斯特魯洛維奇早得多,此刻他正柔聲跟一座墳墓的主人說話,那塊墓碑經年累月,已破敗不堪。他是夏洛克,另一位易怒又暴躁的猶太人,不過他憤怒的方式更接近冷嘲熱諷而非喜怒無常,而且只要能陪著長眠地下的妻子莉婭,他的暴躁就會平息不少。他的個性不像斯特魯洛維奇那樣分裂,可能正因如此,他才更容易製造分歧——沒有任何兩個人對他的看法是一致的。即使是那些完全瞧不上他的人,也各有瞧不上他的理由。與斯特魯洛維奇不同,錢對夏洛克來說是個問題。他不收藏畫作或《聖經》,覺得既然別人對他並不慷慨,那他也就沒必要樂善好施。或許會有人說,他這麼做頗得慈善的精髓。至於他女兒,還是少說為妙。

夏洛克可不是斯特魯洛維奇那種偶爾為之的弔唁者,他做不到抽身他顧。他既不是個健忘的人,也不是個寬容的人,因此他不曾也不會為別的東西分心。

斯特魯洛維奇從思緒中回過神來,還未見其人,就先感覺到了夏洛克的存在——一絲氣息掠過他的後頸,彷彿某個膽大妄為的人在墓地里扔了個雪球。

“我最親愛的莉婭”,這話音如祝詞般落入冰冷的墓穴,鑽進了斯特魯洛維奇的耳朵。想必此地長眠著不少莉婭吧,斯特魯洛維奇的母親就是一位。但莉婭的名字,在剛開始體嘗身為人夫之惆悵、身為人父之震怒的斯特魯洛維奇身上,準確地喚起了一種雋永的憐憫。

莉婭,是給夏洛克買定情戒指的女人。莉婭,傑西卡的母親,傑西卡為了換一隻猴子,偷去了那枚戒指。傑西卡,這個叛逆的表率。即使有人拿一群猴子來交換,夏洛克也斷然不會把那戒指給人。

斯特魯洛維奇也不會。

這麼說來,在斯特魯洛維奇那裡,“我們”這個字眼終究還是有點意義的。傑西卡違背的,也是他的信仰。

不管怎麼說,斯特魯洛維奇僅憑這點就已認出了對方,他對此確信不疑。夏洛克當然會在這兒,與死人為伍,他何曾離去?

十一歲時的一天,早熟地蓄起小鬍子又聰穎過人的他,和母親逛百貨商店時,母親突然瞅見希特勒在買須後水。

“快,西蒙!”她吩咐道,“快去叫警察,我在這兒看著,免得他跑了。”

但沒有一個警察肯相信希特勒就在商店裡,最後,那個人還是從斯特魯洛維奇母親的眼皮底下溜走了。

斯特魯洛維奇也根本不信希特勒會在商店裡。回家後,他把這事當笑話講給父親聽。

“別拿你母親開涮,”父親說,“她說看見希特勒,就是看見了。你安妮姑姑去年還在斯托克波特的集市上撞見過斯大林呢。我像你這麼大的時候,還見過摩西在希頓公園的湖上划船呢。”

“不可能,”斯特魯洛維奇說,“要是摩西的話,他應該會把湖水分開。”

因為這番高見,他被罰關禁閉。

“諾亞還差不多!”斯特魯洛維奇從樓梯上大喊。

“還敢說,”他父親道,“你什麼也別想吃了。”

後來,母親偷偷給他送上來一個三明治,像利百加會為雅各做的那樣。

長大後,斯特魯洛維奇對猶太式的幻想更理解了些——為什麼它能不拘泥於時間與空間的桎梏,為什麼它從不聽憑往日逝去,以及為什麼他母親說不定真的看見過希特勒。雖然他並不是《塔木德》學者,但時不時也會拿出一本私人出版的選集冊子,翻上一頁箴言、金句。讀《塔木德》的意義在於,他這樣一個暴脾氣的反叛者,能在其中與另一些早已入土的暴脾氣反叛者面對面地爭論。

你想什麼呢,拉巴赫•巴•納馬尼?去你的吧!

那到底有沒有來世?你倒說說看啊,拉比?

拉巴赫•巴•納馬尼簡直要抖掉裹屍布,起來回敬斯特魯洛維奇一個中指了。

往昔即此刻,別處即此處。至于莉婭怎麼會被葬在加特利的死人中間這個問題,沒有人會傻到去問夏洛克,惹他不痛快。葬禮的細節——時間、地點等等——對他而言根本無關緊要。她長眠於此,這就夠了。她活著的時候,無時無刻不陪伴在他的身邊。所以他早就下定決心,她死後也將一如既往。她會隨著這星球一同旋轉,化為永恆,不論他去哪裡,她都不會遠離。

斯特魯洛維奇暗中觀察,警覺而熱切,渾身緊繃,活像一件縮小版的樂器。必要的話,他能在這兒站上一整天。從夏洛克的舉手投足之中——他頷首點頭的姿態、游移而空洞的目光、蛇一般側目的神情——他能看出,對方正全神貫注、一心一意地同莉婭交談,兩人的談話超然物外,而非傷痛欲絕——這是一場深情款款而又不失輕快的對話,甚至不啻為一種雙向交流。

夏洛克且聽且說,像是在思考著妻子的話,儘管這些話他過去一定曾聽她說過無數次了。他一隻手上攥著本書,把它像法律文書或黑幫鈔票那樣捲起,不時匆匆翻開,那架勢就像要從上面扯下一頁似的。隨後,他會一邊輕聲讀給她聽,一邊掩著嘴,好似一個喜怒不形於色的人在試圖按捺笑意。

即便他真的在笑,斯特魯洛維奇尋思到,那笑也得穿越重重阻隔——他是用意念在笑。他想起了卡夫卡(怎麼又有個憂鬱的傢伙站上了他倆的擂台?)的一句話:“像嘴裡沒有舌頭髮出的笑。 ”也許卡夫卡自己就是這樣笑的吧?那我呢?斯特魯洛維奇思忖到。是不是因為這笑發自肺腑,舌頭才起不了什麼作用呢?至於那些玩笑話,即便真有什麼好笑,也都是極其私密的,甚至可能還有那麼點兒不得體。

他在這兒倒樂得自在,而我恰恰相反,斯特魯洛維奇想,他在墓碑間泰然自若,想必在婚姻中也是怡然自得。

夏洛克與自己截然不同的境遇令斯特魯特維奇感慨萬千。他自己的婚史可謂乏善可陳。他與第一任妻子聯手,把日子過成了地獄。難不成就因為她是個基督徒嗎?(“Gaiin Drerd !”得知兒子打算外娶時,他父親咆哮道。這個“下地獄去吧!”說的還不是一般的地獄,而是指火燒得最旺的那層,專門關押外娶者。並且,就在婚禮前夜,做父親的還在電話中更直截了當地留言說:“我就當你死了。”)第二次,他娶了一位亞伯拉罕的女兒,於是他父親收回了先前的詛咒,在電話裡稱呼他是拉撒路。然而,這段婚姻卻陷入了驟停——妻子在他們女兒十四歲生日那天中風,喪失了大部分語言能力和記憶。而他也順理成章地再無心去扮演丈夫的角色了。這一切發生得突如其來,所有的情感戛然而止,那滋味就像你再也得不到符合自己期望的消息了,令人麻木。

婚姻哪,它不是讓人失去父親,就是讓人失去妻子!

斯特魯特維奇早已習慣了自怨自艾。莉婭在夏洛克心裡,是那麼鮮活,可比我眼中可憐的凱有生氣多了,他這麼想著,一天之中頭一次感到寒意。

他端詳著夏洛克,發現他後頸上的肌肉十分緊實。這令他想起自己多年前鍾愛的一套漫畫書,其中有個拳擊手還是摔跤手之類的角色,身邊總畫著一圈圈的波浪線,以表現他的力場。我會被畫成個什麼樣呢?斯特魯洛維奇好奇地想。

什麼樣的符號,能表現我的感受呢?

“想想看吧。”夏洛克對莉婭說。

“想想看什麼,我親愛的?”

“有人羨慕夏洛克呢。”

她的笑是如此動人。

夏洛克穿一件黑色長大衣,上身前傾著,小心翼翼地不讓下擺沾上雪,又不至於弄皺大衣。他坐在一把折疊馬扎上,就是倫敦周邊的歌劇愛好者上戈林德伯恩歌劇院看戲時帶的那種。斯特魯洛維奇不明白他的帽子究竟有何寓意。他要是問起,夏洛克肯定會說,就是用來給腦袋保暖的而已。可那畢竟是一頂長簷紳士帽呀,是男人講究儀表的標誌。這頂時髦紳士的帽子戴在他的頭上,透出一種調皮的威懾力,可他臉上卻毫無笑意。

相比之下,斯特魯洛維奇的穿著就樸素多了:他那件藝術收藏家式的大衣法袍般拂動著,雪白的襯衣一直扣到嗓子眼兒,沒打領帶,走的是現代派15世紀的風格。而夏洛克身上卻散發著一種拒人於千里之外的危險氣息,看上去遠沒有那麼飄逸,很容易被認作銀行家或律師,甚至黑幫教父。

對於自己能來祭奠亡母,斯特魯洛維奇感到相當滿意,進而疑心撞見這場墓前對話,這是不是自己盡孝的報償?當個好兒子,是否就能得到這種犒賞?若真的如此,那他就該早點盡孝才是,除非此事另有原委。也許,該遇見的,早晚會遇見?如此說來,你其實不必刻意尋覓,只需等它到來。他一時興起,幻想著莎士比亞,這位祖上可能——保險起見的措辭——改姓自夏皮羅的大文豪,也允許夏洛克來到他身邊。也許莎士比亞正走在從劇院回家的路上,一邊見鬼,一邊對著寫字板寫寫畫畫,剛從自己的世界抽身片刻,就瞥見安東正在啐一個可憎的東西:一個猶太人。“這是怎麼啦!是個猶太人呀!是你嗎,表哥?”莎士比亞問道。

這可是伊麗莎白時代無猶太人的英格蘭,所以他詫異得很。

“噓。”那個猶太人說。

“夏洛克!”莎士比亞大大咧咧地喊,“肯定是我表哥夏洛克,要不是的話,我就是個基督徒!”

夏皮羅、莎士比亞、夏洛克。其中必有家族淵源。斯特魯洛維奇不在其列,他感到十分遺憾,誰讓他名字裡缺個“噓”字呢。

總之,踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,這個道理,斯特魯洛維奇顯然十分清楚。他聽說在威尼斯的麗都島上,有一片風景如畫的猶太墓地——曾一度廢棄,隨後又藉歐洲的新一輪復舊思潮得以修復——其中松柏茂盛,氣氛沉鬱,寒光森森。他有位複仇心切的熟人,就曾無數次來此憑弔。此人堅信,既然在擠滿舔著冰淇淋的如織遊人的威尼斯猶太區,沒人見過死去的夏洛克,那自己就一定能在這裡找到他,這個人沮喪而怨懟地穿行在墓碑間,口中念念有詞,為逝去的親人祝禱。然而沒戲。德國大詩人海涅與斯特魯洛維奇一樣,一度也看不上“我們”這個詞,不久卻又成了它狂熱的信徒。他曾懷著同樣的熱情追逐過幻夢,終究也是徒勞無功。

然而,對夏洛克的追尋——尚有諸多疑團待解,諸多問題懸而未決——不會止步。西蒙•斯特魯洛維奇那位基督徒妻子、激烈的反猶主義者奧費莉婭-簡,就曾認出過夏洛克。當時他倆在運河邊吃飯,她瞅見夏洛克正步履蹣跚地走下里亞托橋的台階,手裡拎著個假路易威登手袋,裡面還塞滿了假登喜路表。他們是去度蜜月的,奧費莉婭-簡想為新婚丈夫做件猶太式的貼心事。(他沒告訴她,也沒打算告訴她,就在婚禮前夜,他父親已經口頭埋葬了他。)

“看哪,西!”她拽著他的衣袖說。這個動作讓他相當惱火,生怕她會扯壞自己的衣服。也許,就因為這個,他緊緊盯著她的手指看了好一會兒,終於抬起頭時,卻什麼也沒看見。

他們蜜月餘下的每個晚上,她都帶他去那裡吃飯,指望能再次遇見夏洛克。“Oy gevalto ,咱們又去里亞托!”他終於抱怨了一句。她於是雙手掩面,覺得他不但不知好歹,還嬉皮笑臉。結婚才五天,她就已經煩透了他那一口鄉里鄉氣的意第緒土話。她希望他倆都能高雅大方,那些土話卻有損這種氣質。來威尼斯是她的主意,好讓他重新跟上潮流。要不是為了這個,她早提議去科爾多瓦了。她嫁給他,是為了貼近希伯來民族的悲情史,體嘗那個說拉迪諾語的高貴民族所歷經的磨難,可他倒好,一句“oy gevalto”就把她打回了某個臭氣熏天的波羅的斯拉夫猶太村,裡面住滿了土豆臉的鄉巴佬,只會一個勁兒地聳肩。

她感覺心跳都快停止了。“快說我嫁的不是個混世魔王。”在他倆踱回酒店的路上,她央求道。他能感覺到她在自己身旁顫抖,活像一艘五桅帆船。“快說你不是個丑角。”

他們走到美聖母廣場時,他停住了腳步,一把將她攬入懷中。他本可以告訴她,這座教堂建於1492年,就在這一年,猶太人被逐出了西班牙。他盡可以說,親愛的,快吻我,就當將功補過了。吻我就當你認錯了。她也會照做,同時幻想著他即將率一班隨從告別托雷多,最後一次在伊本•書珊會堂做禱告;他巍然屹立著,拒絕背棄自己的信仰。是的,她丈夫是一位蓄著黑色鬍鬚的西班牙貴族,她本會把一顆唇膏色的星星印在他受迫害的漂亮前額上。“去吧,我的大人,勇敢地去吧,願亞伯拉罕與摩西的上帝與你同在,我隨後就帶著孩子前去投奔你。”可是,他卻沒對她說那句話,於是她也就沒機會這麼做了。相反,他只是故意裝傻充愣,呼吸中夾雜著鯡魚、意大利餃和羅宋湯的空氣,把黑暗蒙昧之鄉的宿命論還有那些不叫莫伊舍就叫孟德爾的無名之輩腦中的不堪迷信,全都一股腦地噴到了她神色不安的小臉上。

“切姆•揚克爾是個賣緞帶的,”他開口道,明知這樣一個名字絲毫引不起她的興趣,“他向哈羅德百貨的採購員抱怨,說他們從不在他那兒進緞帶。於是採購員敷衍他說:'好吧,好吧,給我一段從你鼻尖到老二那麼長的緞帶就行了。'兩個星期後,一千盒緞帶出現在哈羅德百貨的收發室裡。'你他媽搞什麼鬼?'採購員在電話中怒斥切姆•揚克爾,'我只要了從你鼻尖到老二那麼長的緞帶,你竟給我搞來一千英里的。''我的老二,'切姆•揚克爾說,'在波蘭呢。'”

她盯著他,臉上寫滿難以置信的驚愕。她個頭比他低些,體態勻稱,身材有如男孩般纖細,十分精緻。那雙眼睛在她臉上大得有些比例失調,像兩汪幽暗的池水,湧動著痛苦的困惑。他緊盯著她的雙眼,心想,無論誰看到它們都會以為我剛告訴她我們有位至親過世了。

“你瞧,”他溫和地說,“你沒什麼可擔心的吧,我可不是什麼丑角。”

“夠了!”她哀求道。“不想再聽波蘭的故事了?”“別再提波蘭了!”

“可我的同胞們,奧費莉婭……”

“你的同胞都是些曼徹斯特人。你覺得那還不夠糟嗎? ”

“要是把抖包袱那句改成曼徹斯特就不好笑了。”“這個笑話本來就不好笑,你的笑話統統都不好笑。”

“那麼,醫生勸莫伊舍•格林伯格別手淫的那個笑話呢?”美聖母廣場上一定曾響起過無數聲嘆息,但奧費莉婭-簡發出的這一聲,卻是其中最為哀戚的。“求你了,”她說著,身體幾乎蜷成了一團。“我誠惶誠恐地懇求你,別再拿你們那些破事兒開玩笑了。”

她甩出這個字眼,彷彿甩開一個臭氣熏天、胡攪蠻纏的陌生人。

“這些蠢事不過是我的玩具罷了。”他只想出這麼一句。

“那就別再玩兒它了。”

斯特魯洛維奇把手掌攤開給她看。

“我是在打比方啊,西蒙!”她都快哭出來了,他也一樣。

她冤枉他了。他在玩兒?她怎麼到現在還不明白,他根本不是個愛開玩笑的人?

還有他那些破事兒……她怎麼能說出這種話呢?更糟的是,還是在蜜月裡說這種話。

那可不是什麼破事兒,而是一連串悲慘的遭遇啊。它之所以成為無數滑稽故事的主題,恰恰是因為它本身一點也不滑稽。他用博馬舍的一句名言回應了她:“我忙於歡笑,怕的是有時不得不哭泣。 ”

“你?還哭泣!你上次掉眼淚都是什麼時候的事了?”

“我現在就在哭泣。奧費莉婭-簡,猶太人之所以插科打諢,是因為他們覺得沒勁。”

“這麼說我還挺猶太的,”她說,“因為我也覺得沒勁。”要是母親們親眼看見自己襁褓中的兒子遭罪,她們胸中的奶水也會酸掉。這種說法,是斯特魯洛維奇年輕時聽來的,當時他正在牛津參加一場由紐曼紅衣主教的某位曾曾侄孫舉辦的花園派對,忙著在全球各大宗教的信眾之間閃轉騰挪。

“所有的母親都會這樣嗎?”斯特魯洛維奇問。跟他說這話的人名叫尤金妮婭•卡爾羅夫,是一位巴哈伊教的心理醫生,專門研究割禮給家庭造成的創傷。

你們那個宗教中大有人在,她告訴他,以解釋她們此後為何都會對兒子百般溺愛。她們要補償雙重的歉疚:聽任孩子流血,又剋扣了奶水。

“剋扣奶水?你在開玩笑嗎?”斯特魯洛維奇確信自己是母乳喂養的。即使在那會兒,他仍不時感到自己似乎還沒斷奶。

“你們那個宗教的男人都以為自己是母乳喂養的。”尤金妮婭•卡爾羅夫說。

“你是說我並不是?”他問。

她上下打量了他一番:“我不能完全確定,但應該不是,實際上,你的確不是。”

“難道我看上去營養不良?”

“哪兒的話。”

“那是缺衣少食囉?”

“也不是缺衣少食,而是被拒之門外。”

“那是我父親幹的好事。”

“啊,”尤金妮婭•卡爾羅夫一邊說,一邊輕點著自己的鼻樑,“那群打著父親旗號的劊子手,還真是什麼都乾得出來呀。先殘害自己的兒子,接著再折磨他們。”說得沒錯,斯特魯洛維奇心想。此外,他父親還愛拿趣聞軼事和下流笑話逗他。他倆走在外面,父親還會不時地漫不經心地撫弄他的頭髮。他把這些告訴尤金妮婭•卡爾羅夫時,她搖搖頭說:“他們永遠都不會愛你的,不會真的愛。這是一出經久不衰的耶穌誕生

劇,主題是愧疚和補償,他們給它起了頭,卻始終是局外人。他們永遠邊緣、永遠憤怒,總試圖用粗魯的關愛和可笑的故事去彌補,這就是連接他們的那條苦澀的紐帶。”

“連接起父親和兒子?”

“把你們宗教的男人、老二,還有那個笑話統統連在一起。”

我可還沒屬於哪個宗教,他本想這樣告訴尤金妮婭•卡爾羅夫。還沒有哪個宗教能說服我呢,相反,他只是約她出去。

她大笑起來。“你以為我會去蹚這攤渾水嗎?”她說,“你以為我瘋了嗎?”

在他們共同生活的那幾年中,可憐的奧費莉婭-簡為了挽救他們的婚姻,使出了渾身解數,簡直快被逼瘋了。最終,他還是讓她吃不消了。對此,斯特魯洛維奇也在心裡默默贊同。他的確惹人心煩,甚至叫人害怕,都怪他那些幸災樂禍的諷刺笑話。他究竟有沒有歸屬?到底風不風趣?所有認識他的人,都為他這致命的猶疑付出了代價——而奧費莉婭-簡首當其衝。

“本來你只管愛我就好了,你知道的,”他們決定離婚的那天,她傷感地說,“為了讓你高興我什麼都願意做。你本來只管享受我們的生活就好了。”

他最後一次把她摟在懷裡,對她說著抱歉。“都是咱們的本性使然。”他說。

“咱們!”

這是她甩下的最後一個詞兒,說完她撇下他,揚長而去。

幸而還有一個小小的安慰。他們結婚的時候幾乎都還是孩子,分手時也仍跟孩子差不多。他們的人生尚且來日方長,兩人大可以拋卻前塵,從頭來過。而且,好在他們還沒有孩子——那是引發人類一切不滿的元兇。

即便如此,離婚仍讓兩人苦悶不堪。她終於還是沒能控制住自己。儘管她一貫深信猶太人壞得無可救藥,在接到要她簽署的最終離婚文件時,她還是積習難改,藉著挖苦她丈夫的機會,誣衊起所有猶太人來。“這下你可算剜下那磅肉了,高興了嗎?”她專程打來電話,就為問他這麼一句。

她的指控深深地刺傷了他。雖然他還算不上富得流油,但婚後可是他在養家。有些錢儘管沒直接花在她身上,但自打結婚起就都用在了她熱衷的慈善事業上,而且這些善舉都將永遠歸在她的名下。他認為,分割給她的財產已算相當豐厚了。他知道她在心裡也這麼覺得。但那古老的惡名依然難以洗去。她既然管不住自己的嘴,就別想全身而退。

他手中的電話彷彿變作了一條毒蛇。出於恐懼,而不是憤怒,他失手把它掉在了地上。

第二天,他給她去了封信,表示今後他們只能通過各自的律師傳話。

然而,即便是再婚之後,他仍想著她。就算她曾拿一磅肉來含沙射影,他也還是想她?他納悶地想。就算她說了這話?還是說,正因為她說了這話,他才對她念念不忘?

俗話說望眼欲穿水不開,但在斯特魯洛維奇的注視下,夏洛克卻像一壺滾開的水那樣喋喋不休。讓他覺得煩擾的不是聲響,而是焦慮、煩躁和衰弱不安的神經。眼下,這些都來自斯特魯洛維奇。發現對方之後,夏洛克稍微調整了一下自己在馬扎上的姿勢,豎起了耳朵,樣子活像個埃及貓神。

“我們該怎麼辦呢?”他問莉婭。

“我們?”

“我們這個民族啊,簡直沒救了。”

“何至於沒救呢?有點同情心吧。”

“我覺得這不是關於同情心的問題,而是關於忠誠。”

“那麼就忠誠些吧。”

“我盡力了,但他們老考驗我的耐心。”

“我親愛的,你沒有耐心。”

“可他們也沒有啊。他們對自己人尤其沒耐心,對恨他們的人反倒更耐煩些。”

“噓……”她說。可惜她沒法撫摸他的後頸,撫平那裡的褶皺。莉婭身懷六甲的時候,常把夏洛克叫到跟前,讓他把手放在自己的肚子上感受胎動。他喜歡想像裡面那個小人兒正迫不及待要加入他們。

傑西卡,我的孩子。

現在,換成莉婭從裡向外彰顯自己的存在了。他腳下的地面傳來一陣極其輕微的震動,彷彿有什麼動物在土地裡打洞,他想那是莉婭在暗示他。“說得好,老鼴鼠。”他想,他知道她為什麼推他。她一直看不慣他待人這樣殘酷。他取笑他們,為難他們,讓他們等,逼得他們來求他。他現在就是這樣對待斯特魯洛維奇的,裝作沒發現對方,考驗著對方的耐性。她這才推了推他,提醒他別忘了該有的禮貌。

直到夏洛克轉過臉去,斯特魯洛維奇才看到他的臉和下巴上都鬍子拉碴的——與其說是胡碴,不如說是肉碴子。他臉上沒有一絲柔和的線條,不過在妻子的陪伴下,他顯得神采奕奕。他正面對著斯特魯洛維奇,眼睛周圍那圈冷酷的紋路中,蕩漾著一絲憤憤的笑意。

“啊!”他說著合上了之前讀的那本書,隨即又將它捲起,此地無銀三百兩地塞進了大衣內兜里,“就是這個人了。”

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。