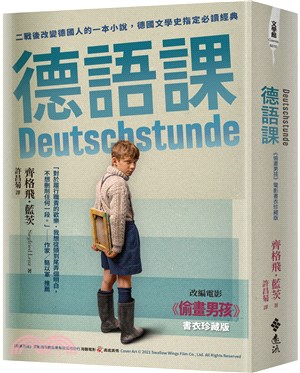

德語課(《偷畫男孩》電影書衣珍藏版)

商品資訊

系列名:文學館-Cosmos

ISBN13:9789573284581

替代書名:Deutschstunde

出版社:遠流

作者:齊格飛‧藍茨

譯者:許昌菊

出版日:2019/02/24

裝訂/頁數:平裝/544頁

規格:21cm*14cm*3cm (高/寬/厚)

版次:2

定價

:NT$ 450 元優惠價

:90 折 405 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:12 點

商品簡介

作者簡介

序

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

在易北河中的一座孤島上,少年西吉被關在感化院的單人囚室裡罰寫作文,題目是〈履行職責 的歡樂〉。這個題目讓西吉回憶起父親(德國最北邊一個偏僻小農村的警察)盡忠職守、履行職守的一段往事。

二次大戰期間,他的父親受命監控一位世界知名畫家的言行,並禁止他作畫。儘管這位畫家是他們親近的好朋友、曾經救過他父親的性命,但他父親仍然選擇盡忠職守,甚至還要當時才十歲的西吉也幫忙監視畫家,但西吉同情這位畫家,主動把這些畫藏起來。戰後,對於畫家的禁令都解除了,但他父親仍堅持繼續監視畫家。

警察父親的偏執,使西吉得了恐懼症,而他偷藏畫作的行為,也終於被父親發現,把他當作難以管教的少年犯送進感化院。西吉在感化院中,不斷回憶起往事,作文越寫越多,甚至不願跨出囚室。他希望能一直寫下去,繼續體會履行職責的快樂⋯⋯

藍茨在書中鋪陳出一段宛如成長小說的心路歷程,審視瘋狂時代中被扭曲的人性、對立的父子關係,並分析批判了長久以來被視為德意志最高品質的「履行職責」思想。《德語課》是藍茨的成名作,名列世界50大小說,也是德國中學生的指定讀物、每本德國文學史認定必讀的經典。

二次大戰期間,他的父親受命監控一位世界知名畫家的言行,並禁止他作畫。儘管這位畫家是他們親近的好朋友、曾經救過他父親的性命,但他父親仍然選擇盡忠職守,甚至還要當時才十歲的西吉也幫忙監視畫家,但西吉同情這位畫家,主動把這些畫藏起來。戰後,對於畫家的禁令都解除了,但他父親仍堅持繼續監視畫家。

警察父親的偏執,使西吉得了恐懼症,而他偷藏畫作的行為,也終於被父親發現,把他當作難以管教的少年犯送進感化院。西吉在感化院中,不斷回憶起往事,作文越寫越多,甚至不願跨出囚室。他希望能一直寫下去,繼續體會履行職責的快樂⋯⋯

藍茨在書中鋪陳出一段宛如成長小說的心路歷程,審視瘋狂時代中被扭曲的人性、對立的父子關係,並分析批判了長久以來被視為德意志最高品質的「履行職責」思想。《德語課》是藍茨的成名作,名列世界50大小說,也是德國中學生的指定讀物、每本德國文學史認定必讀的經典。

作者簡介

齊格飛‧藍茨(Siegfried Lenz)

1926~2014,為德國當代最傑出作家之一,與葛拉斯(Gunter Grass)、波爾(Heinrich Boll)兩位諾貝爾文學獎得主齊名,但受歡迎程度更勝前兩者。

1926年3月17日,藍茨生於東普魯士馬祖里地區的呂克城,1943年被海軍徵召入伍,在納粹德軍崩潰時逃往丹麥。戰後他在漢堡大學攻讀哲學、文學等課程,1950年擔任德國《世界報》編輯,1951年起成為專職作家,並發表第一部小說《空中群鷹》;初期的作品主要受到托馬斯‧曼、杜斯妥也夫斯基、卡謬、福克納、海明威等人的影響。

他的成名小說《德語課》(1968),取材自畫家埃米爾‧漢森在納粹統治時期被禁止作畫的真實事件;本書引發讀者對於被納粹踐踏的公民義務進行反省,成為戰後德國最廣為流傳的小說之一。除了長、中篇小說之外,藍茨還撰寫了大量的短篇小說、舞台劇以及廣播劇。藍茨擅長用文學展現各種社會現象,短篇小說集《我的小村如此多情》(1955)取材自家鄉呂克的童話與鄉野軼聞,引起廣大迴響,被公認為1950年代德國「鄉土小說」最重要的作品。

藍茨曾獲多項著名文學獎的肯定,包括「不來梅文學獎」、「歌德文學獎」和「德國書商協會和平獎」等。在台灣出版的著作有《少年與沉默之海》(1999)與《失物招領處》(2003)等。

譯者簡介:

許昌菊

1933年出生於湖北省武漢市。1958年畢業於北京大學西語系德國語言文學專業,曾任德國波鴻大學訪問學者、中國駐維也納大使館一等秘書,1996年至2001年應邀在德國聖布拉辛學校任漢語教授。主要譯著:《印地安人、黑人、阿拉伯人》(德國巴爾奇著)、《德語課》(德國齊格飛.藍茨著)、《逃離》(瑞士馬克斯.弗里施著)、《卡拉揚傳》(奧地利恩特勒著)。

1926~2014,為德國當代最傑出作家之一,與葛拉斯(Gunter Grass)、波爾(Heinrich Boll)兩位諾貝爾文學獎得主齊名,但受歡迎程度更勝前兩者。

1926年3月17日,藍茨生於東普魯士馬祖里地區的呂克城,1943年被海軍徵召入伍,在納粹德軍崩潰時逃往丹麥。戰後他在漢堡大學攻讀哲學、文學等課程,1950年擔任德國《世界報》編輯,1951年起成為專職作家,並發表第一部小說《空中群鷹》;初期的作品主要受到托馬斯‧曼、杜斯妥也夫斯基、卡謬、福克納、海明威等人的影響。

他的成名小說《德語課》(1968),取材自畫家埃米爾‧漢森在納粹統治時期被禁止作畫的真實事件;本書引發讀者對於被納粹踐踏的公民義務進行反省,成為戰後德國最廣為流傳的小說之一。除了長、中篇小說之外,藍茨還撰寫了大量的短篇小說、舞台劇以及廣播劇。藍茨擅長用文學展現各種社會現象,短篇小說集《我的小村如此多情》(1955)取材自家鄉呂克的童話與鄉野軼聞,引起廣大迴響,被公認為1950年代德國「鄉土小說」最重要的作品。

藍茨曾獲多項著名文學獎的肯定,包括「不來梅文學獎」、「歌德文學獎」和「德國書商協會和平獎」等。在台灣出版的著作有《少年與沉默之海》(1999)與《失物招領處》(2003)等。

譯者簡介:

許昌菊

1933年出生於湖北省武漢市。1958年畢業於北京大學西語系德國語言文學專業,曾任德國波鴻大學訪問學者、中國駐維也納大使館一等秘書,1996年至2001年應邀在德國聖布拉辛學校任漢語教授。主要譯著:《印地安人、黑人、阿拉伯人》(德國巴爾奇著)、《德語課》(德國齊格飛.藍茨著)、《逃離》(瑞士馬克斯.弗里施著)、《卡拉揚傳》(奧地利恩特勒著)。

序

導讀:

◎駱以軍

這是一本讀了讓人十分痛苦的小說。人心的冷酷與剝奪、羞辱他人自由魂的意志,竟能以如此鈍沉、靜默、固執耐性的形式進行。當然那後面亦有一個奧茲維茲集中營讓所有文明人百思不解的理性之著魔。一場錯把系統層級而下的分工執行效率當作「一種道德」的現代性噩夢。

一個老藝術家和一個監控、毀滅他創造之有形無形行動的老警員,之間的超越人類承受力的意志對決。荒涼、寬闊的海邊場景,懾人心魄的空曠劇場,凶暴的海鷗、灰色的海面、亂石小徑、讓人瘋狂的風……這一切烘造了一個監視者頑強無感性的心靈形貌。

兩相意志的對決:畫家在空白的紙上畫著「看不見的畫」,而警官便將那些白紙沒收。(「我是不會停止的。我們誰也不會停止。既然你們反對看得見的東西,那我就創作看不見的東西。……那可是我看不見的日落和海濤。」)

整本書,包括那諧謔悲慘的書名──《德語課》,其回憶錄形式的建立即在一種監禁、規訓、懲罰下的記憶重建與拼綴:「履行職責的歡樂」,所有現代性意義的專業系統全介入了:監獄人員、心理學家、教育工作者、偽裝成理性的專家話語對個人隱密內心場所的侵入。於是這個「我」在這樣原本「不知如何去寫」的作文練習(記憶、歷史、集體的懺悔)逐漸摸索出一個二十世紀人類曾發生過的奇異(靜默)暴力的全幅畫面。

「對於履行職責的歡樂,我想從頭到尾弄個明白,不想刪削任何一段。」

◎駱以軍

這是一本讀了讓人十分痛苦的小說。人心的冷酷與剝奪、羞辱他人自由魂的意志,竟能以如此鈍沉、靜默、固執耐性的形式進行。當然那後面亦有一個奧茲維茲集中營讓所有文明人百思不解的理性之著魔。一場錯把系統層級而下的分工執行效率當作「一種道德」的現代性噩夢。

一個老藝術家和一個監控、毀滅他創造之有形無形行動的老警員,之間的超越人類承受力的意志對決。荒涼、寬闊的海邊場景,懾人心魄的空曠劇場,凶暴的海鷗、灰色的海面、亂石小徑、讓人瘋狂的風……這一切烘造了一個監視者頑強無感性的心靈形貌。

兩相意志的對決:畫家在空白的紙上畫著「看不見的畫」,而警官便將那些白紙沒收。(「我是不會停止的。我們誰也不會停止。既然你們反對看得見的東西,那我就創作看不見的東西。……那可是我看不見的日落和海濤。」)

整本書,包括那諧謔悲慘的書名──《德語課》,其回憶錄形式的建立即在一種監禁、規訓、懲罰下的記憶重建與拼綴:「履行職責的歡樂」,所有現代性意義的專業系統全介入了:監獄人員、心理學家、教育工作者、偽裝成理性的專家話語對個人隱密內心場所的侵入。於是這個「我」在這樣原本「不知如何去寫」的作文練習(記憶、歷史、集體的懺悔)逐漸摸索出一個二十世紀人類曾發生過的奇異(靜默)暴力的全幅畫面。

「對於履行職責的歡樂,我想從頭到尾弄個明白,不想刪削任何一段。」

書摘/試閱

第一章 懲罰

他們罰我寫一篇作文。約斯維希親自把我帶進囚室。他敲了敲窗前的柵欄,按了按草墊。然後,這位我們喜愛的管理員,又仔細檢查了鐵櫃和鏡子後面我經常藏東西的地方。接著,他默默但很生氣地看了看桌子和那滿是刀痕的凳子,還把水池仔細瞧了一遍,甚至用手使勁敲了幾下窗台,看它有無問題。他隨隨便便檢查了一下爐子,接著走到我面前,慢悠悠地將我從肩膀到膝蓋搜查了一遍,確定我的口袋裡沒有什麼危險的東西。然後,他帶著責備的神情,把練習本放在我的桌上。

這是一本作文簿,灰色的籤條上寫著:西吉.耶普森的作文簿。他招呼也不打一聲就向門外走去。他很失望,感覺自己的好意受到了傷害;因為這位我們喜愛的管理員約斯維希對我們不時受到懲罰比我們更難過,痛苦的時間更長,所受的影響更大。他不是透過語言,而是藉著鎖門的動作,向我表達了他的傷心和失望。他把鑰匙插入鎖孔時顯得有氣無力,捅了又捅,像是不知所措的樣子。第一次轉動鑰匙前他躊躇了一下,接著轉動起來,把鎖彈開,隨後像是抗議自己的猶豫不決,粗暴地轉動了兩下鑰匙。

不是別人,正是卡爾.約斯維希,這個文弱、羞怯的人為了罰我寫作文而把我關了起來。

※※※

儘管我已幾乎坐了一整天,但文章怎麼也開不了頭。眼睛望著窗外,易北河在我模糊的印象中流過。我閉上雙眼,它仍不停地流,河上鋪滿了閃著藍光的浮冰。我忍不住目隨那條拖船。它用油漆剝落且加了擋板的船頭,把灰色的冰塊剪裁成各種樣式。我也忍不住注視河流,看它如何把冰塊沖向岸邊,嘩啦嘩啦地向上擠,再向上推,一直推到乾枯的蘆葦叢中,並把它們遺棄在那裡。

我厭惡地看著一群烏鴉,牠們似乎要趕赴施塔德的約會似的,一隻隻從附近的韋德爾、芬肯韋爾德和漢內弗山特飛來這裡,在我們的島上聚集成群;隨後飛上天去,在空中盤旋,直到一陣風吹來,把牠們送往更遠的施塔德去。多節的柳樹裹著一層閃亮的薄冰,還蒙上一層白霜。白色的鐵絲網、工廠、沙灘邊的警告牌、菜園裡凍硬的土塊──春天,我們在管理員的監督下,自己在這裡種菜──所有這一切,甚至連太陽(它隔著乳白色窗玻璃而變得灰濛濛、投下許多長長斜影)也都分散了我的注意力。

有那麼一刻,我幾乎就要動筆了,目光卻又不由自主地落到用鐵鏈繫著、滿是傷痕的浮橋上。橋邊繫著一艘從漢堡來的汽艇,船身不長但艙房寬敞、黃銅閃亮。這艘船每個星期要運送多達一千二百名心理學家到這裡來,這些人對難以管教的青少年懷著病態的興趣。我看著這些心理學家沿著沙灘上彎曲的小路走上來,並被領進藍色感化院所大樓。在寒暄之後,可能還有人提醒他們要小心謹慎,進行調查時要不動聲色。隨後心理學家們迫不及待地擁出樓外,裝出一副隨興走走的樣子,但對我們這個小島卻事事感興趣,並去接近我的朋友們,例如卡斯特納、西魯斯和脾氣暴躁的小庫爾特。這些人之所以對我們如此感興趣,也許是因為感化院曾誇下豪語:在這個小島上改造過的青少年,離開這裡以後,百分之八十不再犯罪。如果我不是被約斯維希罰寫作文而被關在這裡,心理學家們也可能追在我身後,把我的經歷放在他們的放大鏡底下。但是,我必須交出作文來,瘦長而可怕的科爾布勇博士和希姆佩爾院長等著要。

※※※

鄰近的漢內弗山特島也位於易北河下游,那裡和我們這裡一樣,也關著一些難以管教、有待改造的青少年。儘管兩個島的情況相同,同樣都被油污的海水包圍著,有同樣的船隻行駛過,同樣一群海鷗在島上棲息,但在漢內弗山特島上卻沒有科爾布勇博士、沒有德語課、沒有作文題, 沒有這種(說句老實話)大多數人甚至還要因此受肉體折磨的作文題。所以,我們許多人寧願在漢內弗山特島接受改造。海船會先從那裡經過,在那裡,煉油廠上空的熊熊火焰不斷向每一個人致敬問候。

我要是在那座島上,肯定不會被罰寫作文,因為我們這裡發生的事情,在那裡是不會發生的。瘦長、滿身散發出藥膏味的科爾布勇走進教室,輕蔑而又嚇人地端詳著我們。等我們說了「早安,博士先生」後,他便一聲不吭地分發作文簿。單是這些就夠人受的了。他什麼也不說,就像享受一種樂趣似地走近黑板,拿起粉筆,抬起他那難看的手,袖子滑到了手肘,露出一條乾癟、蠟黃,至少是百歲老人的胳臂。他用一種造作的歪斜字體把作文題〈履行職責的歡樂〉寫在黑板上。我驚恐地向班上同學看去,看到的只是彎曲的脊背、困惑的面孔,大家交頭接耳,腳在地上蹭來蹭去,個個都在唉聲嘆氣。

我的鄰座奧勒.普勒茨掀動肥厚的嘴唇,低聲跟大家一起念。沙利耶的癲癇快犯了,他的本事很大,可以隨心所欲使自己的臉色變白變綠,可以隨時裝出有病的樣子,使得所有教師都自動免除他的一切作業。沙利耶已經耍起他的呼吸把戲來了,儘管臉色還未變,脖子上的青筋已經在跳動,額頭和上唇已經滿是汗珠。我拿出一面小鏡子,斜對著窗戶,把太陽光反射到黑板上,把科爾布勇博士嚇得立刻轉身,兩大步邁到講台邊,定了定神,要求我們立即開始寫作文。他再一次舉起了乾癟的胳臂,用食指僵硬地指著作文題目:〈履行職責的歡樂〉。為了避免大家提問, 便補充說:「大家想寫什麼就寫什麼,但必須和〈履行職責的歡樂〉有關。」

他們對我的懲罰──把我禁閉起來寫作文和暫停會客──是不公平的。人們讓我悔過,並非由於我的回憶或想像不成功,而是由於我順從地搜索枯腸,看有沒有盡責任時的歡樂可寫,而且一下子有那麼多話湧上心頭,多得我費盡力氣也理不出一個頭緒來。既然不能愛寫什麼就寫什麼,既然規定要寫履行職責的歡樂,而這正是科爾布勇期望我們發現、描述、探究,以及無論如何要明確證明的,所以,浮現在我眼前的不是別人,正是我的父親嚴斯.耶普森,他的制服、公務用的自行車、望遠鏡、風衣和他在狂吹不歇的西風中騎車行駛在大壩高處時的側影。

在科爾布勇博士催促的目光下,我立即想起春天,不,是秋天,喔,是在某個夏日,天空陰陰的,涼風習習,父親和平時一樣,推著自行車走在狹窄的磚路上;跟平時一樣,在魯格布爾警察哨的牌子前停下,他抬起後輪,把踏板移到起蹬的高度,習慣性地用腳蹬了兩下才騎上去。先是晃晃悠悠的,接著又顛了幾下,衣服被西風吹得鼓鼓的。他先朝通往海德和漢堡的胡蘇姆公路騎了一段,在泥煤塘邊拐彎。這時,風從側面吹來,他順著鼠灰色的水溝向大壩騎去,經過已經掉了葉片的風車,在木橋後面下車,推著車走上高聳的大壩斜坡。到了頂上,在空曠的地平線前,他看起來意外的高大。隨後他又晃晃悠悠地騎上車,像一艘孤獨的帆船,披著被風吹得鼓起、幾乎要爆炸一般的風衣,從大壩頂上向布雷肯瓦爾夫行駛,而且總是向布雷肯瓦爾夫行駛。

他從不忘記自己的任務。當秋風把浮雲從石勒蘇益格-荷爾斯泰因吹到這邊的天空來時,我的父親正在執行公務途中。無論在繽紛的春天,還是在綿綿細雨中;無論在陰沉沉的星期日,還是在清晨或傍晚;無論在戰時,還是在和平時期,他總是在自行車上顛簸,向自己命運的死胡同裡踩去。這條死胡同永遠指引他到一個地點:布雷肯瓦爾夫,阿門。

這一情景──德國最北邊的警察哨,魯格布爾農村區警察局外勤哨的哨長,必須整天不停地騎自行車執勤的情景──我一下子就回憶起來了。為了討好科爾布勇,我還進而想起:那時,我常常繫著一條圍巾,坐在公務用自行車的後座上,跟著父親一起向布雷肯瓦爾夫駛去。我總是用溼冷的手指牢牢抓住父親的腰帶,後座硬梆梆的鋼條在我的大腿上留下了一道道紅印。我看見自己坐在後座,兩人迎著傍晚的浮雲,行駛在大壩上。我感覺到從荒蕪的沙灘上長驅直入的陣陣勁風,我們倆就在這陣陣勁風中向遠方顛簸而去。我聽到父親因使勁踩著自行車而氣喘吁吁。他不是由於風大而失望或者發怒,只是按著踩車的節奏而喘息。我覺得,這喘息聲中還帶有洋洋自得的味道。

我們沿著海灘、沿著冬天黑色的大海向布雷肯瓦爾夫騎去,除了倒塌的磨坊和我家以外,這是我最熟悉的地方。這棟房子坐落在骯髒的地基上,兩側楊樹成行,樹冠修成尖削狀,彎向東方。我走到搖搖晃晃的木門前,打開門,用窺探的目光掃過房屋、廄舍、棚子和畫室,馬克斯.南森常常從這間畫室向我狡黠、威脅似地眨著眼睛。

南森被禁止作畫。魯格布爾警察哨一年四季不分晴雨,都必須來這裡檢查禁令的執行情況。警察局一發現他有創作的念頭就要加以制止,更不用說動手畫畫了;總之,警察局必須密切監視,不再讓住在布雷肯瓦爾夫的這個人繪畫。我父親和南森相識甚早;我是說,他們從小就相識了,由於他們倆都是格呂澤魯普人,他們之間不需言語就能相互了解彼此的處境,以及如果這種狀況延續下去的話,將給對方帶來什麼結果。

至少,父親和南森的會見還完好地保存在我的記憶中,因此,我很有自信地打開了練習本, 把小鏡子放到一邊,試圖描寫我父親騎車到布雷肯瓦爾夫的過程。不,不只是描寫他騎車前往的過程,而且也描寫他為南森設下的圈套,那些逐漸引起南森猜疑的,簡單或複雜的詭計,以及各種花招和迷魂陣。

按照科爾布勇博士的意思,我還得描寫父親在履行職責時的歡樂。我做不到,我沒寫成。我一再從頭回想起,如何目送父親向大壩走去,他有時披著風衣,有時沒披;在有風或無風的日子裡,在星期三或星期六。但一切都無濟於事,我心中太不平靜,太波動,太雜亂無章;父親還沒到達布雷肯瓦爾夫,就在我眼前消失了。取而代之的是一群紛飛的海鷗,一艘在風浪中搖晃的挖泥煤舊船,或者一具在淺灘上空飄動的降落傘。

一堆燒得很旺的小火苗展現在我眼前,它點燃了我回憶起來的一切情景和事件,將它們燃燒,化為烈焰;如果火舌捲不著它們,不能把它們燒毀,使它們變作焦炭的話,那麼,抖動的火苗也會把它們遮掩住的。

於是,我嘗試另開一個頭,想像自己來到布雷肯瓦爾夫,南森狡黠地眨著他的灰眼睛,幫助我整理我的記憶。他把我的目光引到他身上去,討好我似地從畫室裡走出來,穿過花園,向他經常描摹的百日草走去,慢慢走上大壩。天空中一道沉鬱而刺眼的黃色,偶爾被陰暗的藍色劃破, 南森拿起望遠鏡,向魯格布爾方向望了一眼,拔腿就跑回家去,躲進屋裡。

我差不多已經找到了一個頭緒。這時,窗戶被人推開,南森的妻子迪特跟平時一樣,遞過一塊點心來。許許多多往事,一下子呈現在我眼前:我聽見布雷肯瓦爾夫學校的一個班級在唱歌;又看見一個小小的火苗;聽見父親夜間動身的聲音;外鄉孩子約塔和約普斯特鑽在蘆葦叢中嚇唬我;有人把畫家的顏料扔進水坑裡,水坑像鮮艷的橙子似地閃閃發光;一位部長在布雷肯瓦爾夫發表演說,父親向他致敬;掛著外國汽車牌號的大型轎車停在布雷肯瓦爾夫,父親也向它們致敬;我躺臥在倒塌的磨房中,在南森的作品隱藏的地方,夢見父親用繩子拴著一團火,鬆開頸圈,並且命令這團火說:「搜!」

這一切交織在一起,盤根錯節,愈加混亂,直到科爾布勇警告的目光突然向我掃來。於是, 我竭盡全力整理我那縱橫交錯的記憶,擺脫了那些次要情節的糾纏,使一切清晰地顯現在我眼前,特別是我的父親和他履行職責時的歡樂。我也做到了這一點,把所有關鍵人物都集合在大壩下,排成了閱兵的行列,正要讓他們一個個走過我面前時,突然,我的鄰座普勒茨大叫一聲,在劇烈的痙攣中從椅子上倒下。這一聲,剪斷了我的全部回憶,我再也開不了頭,只好放棄動筆的打算。所以,當科爾布勇博士收作文簿時,我交上去的是空白本子。科爾布勇無法理解我的難處,不相信我開不了頭的苦衷。他簡直不能想像,我記憶的鐵錨竟然找不到定錨點,鐵鏈繃得那樣緊,卻只是虛張聲勢地發出一陣陣鏗鏘聲,至多從深深的河底掘起一團團污泥,因此無法張網以捕撈往事。

這位德語老師驚訝地翻了我的作文簿後,叫我站起來,帶著有點厭惡又疑惑不解的神情注視著我,要求我作出解釋;但他卻又對我的解釋不滿意。他懷疑我有回憶往事和發揮想像力的善意和能力,否認我對文章開不了頭的說法,只是說:「你的樣子看起來不是那麼回事,西吉.耶普森。」並且反覆強調說,我交白卷是故意和他作對。他不信任我,硬說我是反抗,心懷敵意等等。由於這類問題歸感化院院長負責,科爾布勇上完德語課便把我帶到藍色的管理所大樓,進入一樓樓梯旁的院長辦公室。這堂德語課留給我的,只有因為自己的回憶雜亂無章、捉摸不定、怎麼也串連不起來而感到的痛苦。

希姆佩爾院長老是穿著一件短風衣,一條燈籠褲。他正被大約二、三十個心理學家包圍著, 這些人對青少年刑事犯問題表現出狂熱的興趣。院長的桌子上放著一把藍色的咖啡壺,幾張不乾淨的五線譜紙,其中幾頁有他倉促創作的簡單寫景歌曲,歌頌易北河、溼潤的海風、柔中帶剛的海灘雜草、翱翔的銀色海鷗、飄動的頭巾,以及濃霧中航船急促的汽笛聲。我們的海島合唱隊命中註定是這些歌曲的第一個演唱者。

我們走進辦公室後,心理學家們沉默地傾聽科爾布勇博士向院長作報告。報告的聲音雖然很輕,但我仍能聽到他又在重複「反抗」或「心懷敵意」這類話。為了證明這一點,科爾布勇把空白作文簿交給了院長。院長和心理學家們交換了一個憂慮的眼神,然後朝我走來。他捲起我的作文本,打了一下自己的手腕,又敲了一下他的燈籠褲,要我解釋。我看著這些緊張的面孔,聽見身後還有輕輕的喀喀聲響,原來是科爾布勇正在拉自己的手指。見到一群人圍著我等待解釋,我覺得真是活受罪。

牆角有一扇大窗戶,窗前擺著一架鋼琴。我望著窗外的易北河,看見兩隻烏鴉在飛行中爭食一段軟軟的東西,也許是一截腸子,嚥下去又吐出來,直到這段東西落在一塊浮冰上,被一隻警覺的海鷗叼走為止。這時,院長把一隻手搭在我的肩上,幾乎是友善地向我點了點頭,再度要求我,當著全體心理學家的面作出解釋。於是我向他敘述了自己的困境:我如何想起了和作文題目有關的重要情節,後來思緒又如何亂成一團;我如何尋找落腳點,好由此深入回憶,但沒有找到。我跟他講了許多人物的面孔,因為擠在一堆,分辨不清;還有各種活動穿插在我的記憶中,這一切使我怎麼也開不了頭,怎麼嘗試都終歸失敗。我也沒有忘記告訴他,履行職責的歡樂在我父親身上是一貫的,因此,為了如實反映,我只好不加剪裁地描寫,無論如何也不能隨意選擇。

院長驚訝地,甚至也許非常理解地傾聽著我的敘述,那些有學位的心理學專家們一邊低聲議論,一邊逐漸靠近我。他們相互碰碰手臂,講了一些心理學術語:「瓦騰堡式的知覺能力殘缺」、「視錯覺」等。特別使我反感的是,他們甚至用了「認識障礙」之類的字眼。我已經做了我該做的一切,我再也不願意在這些一定要把我研究透澈的人面前說什麼了;島上的生活我早就受夠了。

院長沉思著把手從我肩上挪開,端詳著它,也許想要鑑定這隻手是否還完整。他轉身在來訪者無情的注視下向窗戶走去,望著窗外漢堡的冬天,似乎想從那裡獲得什麼啟示。突然,他向我轉過身來,眼皮抬也不抬地宣布了他的決定。他說,應該把我帶進單獨囚室去,「體面地隔離起來,」不是為了悔過,而是為了不受干擾地體認到寫好作文的必要性。他給了我一個機會。

他進一步說明,一切干擾,包括禁止我姊姊希爾克來訪、免除我在掃帚工廠和海島圖書館的工作。他特別承諾不讓我受到任何外來的影響,並期望我在獲得同樣伙食配給的情況下,寫出這篇作文。他說,只要我有需要,可以一直保持不受干擾的狀態;他又說,我應該耐心去體會履行職責的歡樂;他還說,我應當仔細思索,讓這一切像竹筍那樣,一點一滴地成長,因為回憶可能是一個陷阱、一種危險,甚至給你時間去回憶也無濟於事。

心理學家們注意傾聽著,院長則近乎友善地握著我的手。對於握手,他是有經驗的。隨後, 他讓人叫來我們喜愛的管理員約斯維希,向他交代了自己的決定,並說:「孤獨,西吉最需要的是時間和孤獨;請注意,這兩點要確實執行。」接著,他把我的空本子交給了約斯維希,然後把我們倆打發走。

我們慢慢走過結冰的操場。約斯維希的神情既憂慮又帶著自責,似乎我被罰寫作文是他的錯。這個人除了收集古錢幣、關心海島合唱隊的演唱外,對什麼都不熱心。他把我帶進囚室後,就要獨自傷心離去了。因此,我挽著他的手臂,請求他的原諒。他沒有責備我,只說:「你想想吧,想想菲利普.奈夫。」他是藉此間接地提醒我,別落到與菲利普.奈夫同樣的地步。這個獨眼少年也被罰寫作文,據說他用了兩天兩夜的時間,絞盡腦汁想給自己的文章開一個頭--據我所知,也是科爾布勇出的作文題:〈一個引起我注意的人〉。第三天,奈夫打倒了一個管理員, 掐死了院長的狗,逃出感化院,這件事情在我們心中留下了難以磨滅的印象。他逃到海灘,企圖在九月裡游過易北河,最後卻淹死在河裡。奈夫是科爾布勇所進行的災難性活動的悲劇證明,他遺留下來的本子上寫下的唯一字詞是:肉瘤。人們於是猜想,一定是一個長肉瘤的人特別引起他的注意。

不管怎麼說,我來到這個專門收容難以管教的青少年的小島後,就被指定居住在奈夫的囚室裡。約斯維希要我想想他的命運,警告我不要重蹈他的覆轍,於是一種莫名的恐懼感,一種痛苦的情緒攫住了我,我衝到桌子前想要開始寫,見到桌子卻又感到害怕;我想順著方才的路子回憶下去,卻又擔心找不到那條思路。我既躊躇又著急,既猶豫又急於想寫,結果是,我冷冷地看著約斯維希搜查我的囚室,不,不只是搜查,而是給我時間罰寫作文。

※※※

我幾乎就這樣整天坐著,如果不是航船轉移了我的注意力,我可能早就開始寫了。船隻在冬天的河流中向這裡駛來。開始只聞其聲不見其影,遠處低沉的機器聲宣告它們的到來。接著是一陣衝撞,一陣轟隆聲,被撞碎了的冰塊,順著船舷向後翻滾。這種搗碎的力量越來越強,同時,船隻從地平線的鉛灰色中向前滑去。天地白茫茫一片,溼漉漉的、顫動著的,這既是水中的景致,也是空中的景致。我用目光迎接它們、伴隨它們駛過。船隻帶著被冰塊劃得遍體鱗傷的舷壁、油漆得.亮的船身上層、結滿白霜的肋材穿過冰凍的河。留在浮冰中的不過是一條寬寬的、不整齊的刀痕,像一條水溝,彎彎曲曲地向地平線流去,越來越細,最後被冰塊淹沒。寒冬季節易北河上的光是不可信的:灰色變為雪白,紫色不再是紫色,紅色也不是原來的紅色,漢堡方向的天空斑斑點點,有如布滿一道道傷痕。

河的對岸傳來了無力的鐵錘叮噹聲,還有一條窄窄的、骯髒的彗星尾巴似的濃霧,像一條用紗布做的旗幟在我眼前展開。離我較近的是小型破冰船「埃米.古斯帕爾」號冒出的黑煙,懸掛在河道的正中央。一小時以前,這艘破冰船用怒氣沖沖的船頭像鐵犁般破開閃著藍光的浮冰。長長的煙霧落不下來也散不開去,因為嚴寒把一切都凍住了,都無法消解,甚至連呼吸也變成有形的了。「埃米.古斯帕爾」號兩次從這裡開過,它必須讓冰塊不停地流動,不能讓它們堵塞河道,因為一旦河道堵塞,將使一切活動停滯下來。

警告牌歪歪斜斜地立在荒蕪的沙灘上。冰塊的衝撞把它的木樁撞鬆了,潮水再加一把勁,最後,海風把警告牌吹歪了。所以,想到河裡運動的人--警告牌本來就是為他們設立的--必須歪著頭才能看清上面的字:禁止靠近、停留或在島上架設帳棚。到了夏天,人們肯定會把樁子豎直,因為那些在河面上運動的人可能會妨礙這些少年犯的改造。這是院長的看法,也是院長那條狗的看法。

只是在我們的工廠裡,各種活動既不會減少,也不會中斷,因為他們要讓我們了解勞動的好處,甚至發現勞動的教育價值。電工工廠發電機的嗡嗡聲,鐵工廠鐵錘的叮咚聲,木工廠刨子刺耳的響聲,掃帚工廠劈和削的聲音都從未停過。這一切使人忘記了冬天,也提醒我還有任務擺在眼前,我必須開始。

桌子陳舊而布滿刀痕,還刻有名字的縮寫和年月,還有各種使人回想起痛苦、希望以及倔強時刻的標記。作文簿攤開在我眼前,準備容納那篇懲罰性的作文。我不能再分心了,我必須開始,我終究必須打開保存著我的全部記憶的保險箱,取出它們,以滿足科爾布勇的要求;我必須向他證明履行職責的歡樂,探討它的影響,乃至它在我身上的影響;不受任何干擾,直到完全證明這一切為止。我已經打定主意,既然我要前進,就必須先走幾步回頭路,進行選擇,找出一個起點,也許就從魯格布爾警察哨開始,或者從格呂澤魯普、胡蘇姆公路和大壩之間的石勒蘇益格-荷爾斯泰因平原開始更好。對我來說,在這一片土地上,只橫貫著一條路,即從魯格布爾通往布雷肯瓦爾夫的路。儘管我必須把沉睡中的往事喚醒,我也必須開始。

開始吧。

他們罰我寫一篇作文。約斯維希親自把我帶進囚室。他敲了敲窗前的柵欄,按了按草墊。然後,這位我們喜愛的管理員,又仔細檢查了鐵櫃和鏡子後面我經常藏東西的地方。接著,他默默但很生氣地看了看桌子和那滿是刀痕的凳子,還把水池仔細瞧了一遍,甚至用手使勁敲了幾下窗台,看它有無問題。他隨隨便便檢查了一下爐子,接著走到我面前,慢悠悠地將我從肩膀到膝蓋搜查了一遍,確定我的口袋裡沒有什麼危險的東西。然後,他帶著責備的神情,把練習本放在我的桌上。

這是一本作文簿,灰色的籤條上寫著:西吉.耶普森的作文簿。他招呼也不打一聲就向門外走去。他很失望,感覺自己的好意受到了傷害;因為這位我們喜愛的管理員約斯維希對我們不時受到懲罰比我們更難過,痛苦的時間更長,所受的影響更大。他不是透過語言,而是藉著鎖門的動作,向我表達了他的傷心和失望。他把鑰匙插入鎖孔時顯得有氣無力,捅了又捅,像是不知所措的樣子。第一次轉動鑰匙前他躊躇了一下,接著轉動起來,把鎖彈開,隨後像是抗議自己的猶豫不決,粗暴地轉動了兩下鑰匙。

不是別人,正是卡爾.約斯維希,這個文弱、羞怯的人為了罰我寫作文而把我關了起來。

※※※

儘管我已幾乎坐了一整天,但文章怎麼也開不了頭。眼睛望著窗外,易北河在我模糊的印象中流過。我閉上雙眼,它仍不停地流,河上鋪滿了閃著藍光的浮冰。我忍不住目隨那條拖船。它用油漆剝落且加了擋板的船頭,把灰色的冰塊剪裁成各種樣式。我也忍不住注視河流,看它如何把冰塊沖向岸邊,嘩啦嘩啦地向上擠,再向上推,一直推到乾枯的蘆葦叢中,並把它們遺棄在那裡。

我厭惡地看著一群烏鴉,牠們似乎要趕赴施塔德的約會似的,一隻隻從附近的韋德爾、芬肯韋爾德和漢內弗山特飛來這裡,在我們的島上聚集成群;隨後飛上天去,在空中盤旋,直到一陣風吹來,把牠們送往更遠的施塔德去。多節的柳樹裹著一層閃亮的薄冰,還蒙上一層白霜。白色的鐵絲網、工廠、沙灘邊的警告牌、菜園裡凍硬的土塊──春天,我們在管理員的監督下,自己在這裡種菜──所有這一切,甚至連太陽(它隔著乳白色窗玻璃而變得灰濛濛、投下許多長長斜影)也都分散了我的注意力。

有那麼一刻,我幾乎就要動筆了,目光卻又不由自主地落到用鐵鏈繫著、滿是傷痕的浮橋上。橋邊繫著一艘從漢堡來的汽艇,船身不長但艙房寬敞、黃銅閃亮。這艘船每個星期要運送多達一千二百名心理學家到這裡來,這些人對難以管教的青少年懷著病態的興趣。我看著這些心理學家沿著沙灘上彎曲的小路走上來,並被領進藍色感化院所大樓。在寒暄之後,可能還有人提醒他們要小心謹慎,進行調查時要不動聲色。隨後心理學家們迫不及待地擁出樓外,裝出一副隨興走走的樣子,但對我們這個小島卻事事感興趣,並去接近我的朋友們,例如卡斯特納、西魯斯和脾氣暴躁的小庫爾特。這些人之所以對我們如此感興趣,也許是因為感化院曾誇下豪語:在這個小島上改造過的青少年,離開這裡以後,百分之八十不再犯罪。如果我不是被約斯維希罰寫作文而被關在這裡,心理學家們也可能追在我身後,把我的經歷放在他們的放大鏡底下。但是,我必須交出作文來,瘦長而可怕的科爾布勇博士和希姆佩爾院長等著要。

※※※

鄰近的漢內弗山特島也位於易北河下游,那裡和我們這裡一樣,也關著一些難以管教、有待改造的青少年。儘管兩個島的情況相同,同樣都被油污的海水包圍著,有同樣的船隻行駛過,同樣一群海鷗在島上棲息,但在漢內弗山特島上卻沒有科爾布勇博士、沒有德語課、沒有作文題, 沒有這種(說句老實話)大多數人甚至還要因此受肉體折磨的作文題。所以,我們許多人寧願在漢內弗山特島接受改造。海船會先從那裡經過,在那裡,煉油廠上空的熊熊火焰不斷向每一個人致敬問候。

我要是在那座島上,肯定不會被罰寫作文,因為我們這裡發生的事情,在那裡是不會發生的。瘦長、滿身散發出藥膏味的科爾布勇走進教室,輕蔑而又嚇人地端詳著我們。等我們說了「早安,博士先生」後,他便一聲不吭地分發作文簿。單是這些就夠人受的了。他什麼也不說,就像享受一種樂趣似地走近黑板,拿起粉筆,抬起他那難看的手,袖子滑到了手肘,露出一條乾癟、蠟黃,至少是百歲老人的胳臂。他用一種造作的歪斜字體把作文題〈履行職責的歡樂〉寫在黑板上。我驚恐地向班上同學看去,看到的只是彎曲的脊背、困惑的面孔,大家交頭接耳,腳在地上蹭來蹭去,個個都在唉聲嘆氣。

我的鄰座奧勒.普勒茨掀動肥厚的嘴唇,低聲跟大家一起念。沙利耶的癲癇快犯了,他的本事很大,可以隨心所欲使自己的臉色變白變綠,可以隨時裝出有病的樣子,使得所有教師都自動免除他的一切作業。沙利耶已經耍起他的呼吸把戲來了,儘管臉色還未變,脖子上的青筋已經在跳動,額頭和上唇已經滿是汗珠。我拿出一面小鏡子,斜對著窗戶,把太陽光反射到黑板上,把科爾布勇博士嚇得立刻轉身,兩大步邁到講台邊,定了定神,要求我們立即開始寫作文。他再一次舉起了乾癟的胳臂,用食指僵硬地指著作文題目:〈履行職責的歡樂〉。為了避免大家提問, 便補充說:「大家想寫什麼就寫什麼,但必須和〈履行職責的歡樂〉有關。」

他們對我的懲罰──把我禁閉起來寫作文和暫停會客──是不公平的。人們讓我悔過,並非由於我的回憶或想像不成功,而是由於我順從地搜索枯腸,看有沒有盡責任時的歡樂可寫,而且一下子有那麼多話湧上心頭,多得我費盡力氣也理不出一個頭緒來。既然不能愛寫什麼就寫什麼,既然規定要寫履行職責的歡樂,而這正是科爾布勇期望我們發現、描述、探究,以及無論如何要明確證明的,所以,浮現在我眼前的不是別人,正是我的父親嚴斯.耶普森,他的制服、公務用的自行車、望遠鏡、風衣和他在狂吹不歇的西風中騎車行駛在大壩高處時的側影。

在科爾布勇博士催促的目光下,我立即想起春天,不,是秋天,喔,是在某個夏日,天空陰陰的,涼風習習,父親和平時一樣,推著自行車走在狹窄的磚路上;跟平時一樣,在魯格布爾警察哨的牌子前停下,他抬起後輪,把踏板移到起蹬的高度,習慣性地用腳蹬了兩下才騎上去。先是晃晃悠悠的,接著又顛了幾下,衣服被西風吹得鼓鼓的。他先朝通往海德和漢堡的胡蘇姆公路騎了一段,在泥煤塘邊拐彎。這時,風從側面吹來,他順著鼠灰色的水溝向大壩騎去,經過已經掉了葉片的風車,在木橋後面下車,推著車走上高聳的大壩斜坡。到了頂上,在空曠的地平線前,他看起來意外的高大。隨後他又晃晃悠悠地騎上車,像一艘孤獨的帆船,披著被風吹得鼓起、幾乎要爆炸一般的風衣,從大壩頂上向布雷肯瓦爾夫行駛,而且總是向布雷肯瓦爾夫行駛。

他從不忘記自己的任務。當秋風把浮雲從石勒蘇益格-荷爾斯泰因吹到這邊的天空來時,我的父親正在執行公務途中。無論在繽紛的春天,還是在綿綿細雨中;無論在陰沉沉的星期日,還是在清晨或傍晚;無論在戰時,還是在和平時期,他總是在自行車上顛簸,向自己命運的死胡同裡踩去。這條死胡同永遠指引他到一個地點:布雷肯瓦爾夫,阿門。

這一情景──德國最北邊的警察哨,魯格布爾農村區警察局外勤哨的哨長,必須整天不停地騎自行車執勤的情景──我一下子就回憶起來了。為了討好科爾布勇,我還進而想起:那時,我常常繫著一條圍巾,坐在公務用自行車的後座上,跟著父親一起向布雷肯瓦爾夫駛去。我總是用溼冷的手指牢牢抓住父親的腰帶,後座硬梆梆的鋼條在我的大腿上留下了一道道紅印。我看見自己坐在後座,兩人迎著傍晚的浮雲,行駛在大壩上。我感覺到從荒蕪的沙灘上長驅直入的陣陣勁風,我們倆就在這陣陣勁風中向遠方顛簸而去。我聽到父親因使勁踩著自行車而氣喘吁吁。他不是由於風大而失望或者發怒,只是按著踩車的節奏而喘息。我覺得,這喘息聲中還帶有洋洋自得的味道。

我們沿著海灘、沿著冬天黑色的大海向布雷肯瓦爾夫騎去,除了倒塌的磨坊和我家以外,這是我最熟悉的地方。這棟房子坐落在骯髒的地基上,兩側楊樹成行,樹冠修成尖削狀,彎向東方。我走到搖搖晃晃的木門前,打開門,用窺探的目光掃過房屋、廄舍、棚子和畫室,馬克斯.南森常常從這間畫室向我狡黠、威脅似地眨著眼睛。

南森被禁止作畫。魯格布爾警察哨一年四季不分晴雨,都必須來這裡檢查禁令的執行情況。警察局一發現他有創作的念頭就要加以制止,更不用說動手畫畫了;總之,警察局必須密切監視,不再讓住在布雷肯瓦爾夫的這個人繪畫。我父親和南森相識甚早;我是說,他們從小就相識了,由於他們倆都是格呂澤魯普人,他們之間不需言語就能相互了解彼此的處境,以及如果這種狀況延續下去的話,將給對方帶來什麼結果。

至少,父親和南森的會見還完好地保存在我的記憶中,因此,我很有自信地打開了練習本, 把小鏡子放到一邊,試圖描寫我父親騎車到布雷肯瓦爾夫的過程。不,不只是描寫他騎車前往的過程,而且也描寫他為南森設下的圈套,那些逐漸引起南森猜疑的,簡單或複雜的詭計,以及各種花招和迷魂陣。

按照科爾布勇博士的意思,我還得描寫父親在履行職責時的歡樂。我做不到,我沒寫成。我一再從頭回想起,如何目送父親向大壩走去,他有時披著風衣,有時沒披;在有風或無風的日子裡,在星期三或星期六。但一切都無濟於事,我心中太不平靜,太波動,太雜亂無章;父親還沒到達布雷肯瓦爾夫,就在我眼前消失了。取而代之的是一群紛飛的海鷗,一艘在風浪中搖晃的挖泥煤舊船,或者一具在淺灘上空飄動的降落傘。

一堆燒得很旺的小火苗展現在我眼前,它點燃了我回憶起來的一切情景和事件,將它們燃燒,化為烈焰;如果火舌捲不著它們,不能把它們燒毀,使它們變作焦炭的話,那麼,抖動的火苗也會把它們遮掩住的。

於是,我嘗試另開一個頭,想像自己來到布雷肯瓦爾夫,南森狡黠地眨著他的灰眼睛,幫助我整理我的記憶。他把我的目光引到他身上去,討好我似地從畫室裡走出來,穿過花園,向他經常描摹的百日草走去,慢慢走上大壩。天空中一道沉鬱而刺眼的黃色,偶爾被陰暗的藍色劃破, 南森拿起望遠鏡,向魯格布爾方向望了一眼,拔腿就跑回家去,躲進屋裡。

我差不多已經找到了一個頭緒。這時,窗戶被人推開,南森的妻子迪特跟平時一樣,遞過一塊點心來。許許多多往事,一下子呈現在我眼前:我聽見布雷肯瓦爾夫學校的一個班級在唱歌;又看見一個小小的火苗;聽見父親夜間動身的聲音;外鄉孩子約塔和約普斯特鑽在蘆葦叢中嚇唬我;有人把畫家的顏料扔進水坑裡,水坑像鮮艷的橙子似地閃閃發光;一位部長在布雷肯瓦爾夫發表演說,父親向他致敬;掛著外國汽車牌號的大型轎車停在布雷肯瓦爾夫,父親也向它們致敬;我躺臥在倒塌的磨房中,在南森的作品隱藏的地方,夢見父親用繩子拴著一團火,鬆開頸圈,並且命令這團火說:「搜!」

這一切交織在一起,盤根錯節,愈加混亂,直到科爾布勇警告的目光突然向我掃來。於是, 我竭盡全力整理我那縱橫交錯的記憶,擺脫了那些次要情節的糾纏,使一切清晰地顯現在我眼前,特別是我的父親和他履行職責時的歡樂。我也做到了這一點,把所有關鍵人物都集合在大壩下,排成了閱兵的行列,正要讓他們一個個走過我面前時,突然,我的鄰座普勒茨大叫一聲,在劇烈的痙攣中從椅子上倒下。這一聲,剪斷了我的全部回憶,我再也開不了頭,只好放棄動筆的打算。所以,當科爾布勇博士收作文簿時,我交上去的是空白本子。科爾布勇無法理解我的難處,不相信我開不了頭的苦衷。他簡直不能想像,我記憶的鐵錨竟然找不到定錨點,鐵鏈繃得那樣緊,卻只是虛張聲勢地發出一陣陣鏗鏘聲,至多從深深的河底掘起一團團污泥,因此無法張網以捕撈往事。

這位德語老師驚訝地翻了我的作文簿後,叫我站起來,帶著有點厭惡又疑惑不解的神情注視著我,要求我作出解釋;但他卻又對我的解釋不滿意。他懷疑我有回憶往事和發揮想像力的善意和能力,否認我對文章開不了頭的說法,只是說:「你的樣子看起來不是那麼回事,西吉.耶普森。」並且反覆強調說,我交白卷是故意和他作對。他不信任我,硬說我是反抗,心懷敵意等等。由於這類問題歸感化院院長負責,科爾布勇上完德語課便把我帶到藍色的管理所大樓,進入一樓樓梯旁的院長辦公室。這堂德語課留給我的,只有因為自己的回憶雜亂無章、捉摸不定、怎麼也串連不起來而感到的痛苦。

希姆佩爾院長老是穿著一件短風衣,一條燈籠褲。他正被大約二、三十個心理學家包圍著, 這些人對青少年刑事犯問題表現出狂熱的興趣。院長的桌子上放著一把藍色的咖啡壺,幾張不乾淨的五線譜紙,其中幾頁有他倉促創作的簡單寫景歌曲,歌頌易北河、溼潤的海風、柔中帶剛的海灘雜草、翱翔的銀色海鷗、飄動的頭巾,以及濃霧中航船急促的汽笛聲。我們的海島合唱隊命中註定是這些歌曲的第一個演唱者。

我們走進辦公室後,心理學家們沉默地傾聽科爾布勇博士向院長作報告。報告的聲音雖然很輕,但我仍能聽到他又在重複「反抗」或「心懷敵意」這類話。為了證明這一點,科爾布勇把空白作文簿交給了院長。院長和心理學家們交換了一個憂慮的眼神,然後朝我走來。他捲起我的作文本,打了一下自己的手腕,又敲了一下他的燈籠褲,要我解釋。我看著這些緊張的面孔,聽見身後還有輕輕的喀喀聲響,原來是科爾布勇正在拉自己的手指。見到一群人圍著我等待解釋,我覺得真是活受罪。

牆角有一扇大窗戶,窗前擺著一架鋼琴。我望著窗外的易北河,看見兩隻烏鴉在飛行中爭食一段軟軟的東西,也許是一截腸子,嚥下去又吐出來,直到這段東西落在一塊浮冰上,被一隻警覺的海鷗叼走為止。這時,院長把一隻手搭在我的肩上,幾乎是友善地向我點了點頭,再度要求我,當著全體心理學家的面作出解釋。於是我向他敘述了自己的困境:我如何想起了和作文題目有關的重要情節,後來思緒又如何亂成一團;我如何尋找落腳點,好由此深入回憶,但沒有找到。我跟他講了許多人物的面孔,因為擠在一堆,分辨不清;還有各種活動穿插在我的記憶中,這一切使我怎麼也開不了頭,怎麼嘗試都終歸失敗。我也沒有忘記告訴他,履行職責的歡樂在我父親身上是一貫的,因此,為了如實反映,我只好不加剪裁地描寫,無論如何也不能隨意選擇。

院長驚訝地,甚至也許非常理解地傾聽著我的敘述,那些有學位的心理學專家們一邊低聲議論,一邊逐漸靠近我。他們相互碰碰手臂,講了一些心理學術語:「瓦騰堡式的知覺能力殘缺」、「視錯覺」等。特別使我反感的是,他們甚至用了「認識障礙」之類的字眼。我已經做了我該做的一切,我再也不願意在這些一定要把我研究透澈的人面前說什麼了;島上的生活我早就受夠了。

院長沉思著把手從我肩上挪開,端詳著它,也許想要鑑定這隻手是否還完整。他轉身在來訪者無情的注視下向窗戶走去,望著窗外漢堡的冬天,似乎想從那裡獲得什麼啟示。突然,他向我轉過身來,眼皮抬也不抬地宣布了他的決定。他說,應該把我帶進單獨囚室去,「體面地隔離起來,」不是為了悔過,而是為了不受干擾地體認到寫好作文的必要性。他給了我一個機會。

他進一步說明,一切干擾,包括禁止我姊姊希爾克來訪、免除我在掃帚工廠和海島圖書館的工作。他特別承諾不讓我受到任何外來的影響,並期望我在獲得同樣伙食配給的情況下,寫出這篇作文。他說,只要我有需要,可以一直保持不受干擾的狀態;他又說,我應該耐心去體會履行職責的歡樂;他還說,我應當仔細思索,讓這一切像竹筍那樣,一點一滴地成長,因為回憶可能是一個陷阱、一種危險,甚至給你時間去回憶也無濟於事。

心理學家們注意傾聽著,院長則近乎友善地握著我的手。對於握手,他是有經驗的。隨後, 他讓人叫來我們喜愛的管理員約斯維希,向他交代了自己的決定,並說:「孤獨,西吉最需要的是時間和孤獨;請注意,這兩點要確實執行。」接著,他把我的空本子交給了約斯維希,然後把我們倆打發走。

我們慢慢走過結冰的操場。約斯維希的神情既憂慮又帶著自責,似乎我被罰寫作文是他的錯。這個人除了收集古錢幣、關心海島合唱隊的演唱外,對什麼都不熱心。他把我帶進囚室後,就要獨自傷心離去了。因此,我挽著他的手臂,請求他的原諒。他沒有責備我,只說:「你想想吧,想想菲利普.奈夫。」他是藉此間接地提醒我,別落到與菲利普.奈夫同樣的地步。這個獨眼少年也被罰寫作文,據說他用了兩天兩夜的時間,絞盡腦汁想給自己的文章開一個頭--據我所知,也是科爾布勇出的作文題:〈一個引起我注意的人〉。第三天,奈夫打倒了一個管理員, 掐死了院長的狗,逃出感化院,這件事情在我們心中留下了難以磨滅的印象。他逃到海灘,企圖在九月裡游過易北河,最後卻淹死在河裡。奈夫是科爾布勇所進行的災難性活動的悲劇證明,他遺留下來的本子上寫下的唯一字詞是:肉瘤。人們於是猜想,一定是一個長肉瘤的人特別引起他的注意。

不管怎麼說,我來到這個專門收容難以管教的青少年的小島後,就被指定居住在奈夫的囚室裡。約斯維希要我想想他的命運,警告我不要重蹈他的覆轍,於是一種莫名的恐懼感,一種痛苦的情緒攫住了我,我衝到桌子前想要開始寫,見到桌子卻又感到害怕;我想順著方才的路子回憶下去,卻又擔心找不到那條思路。我既躊躇又著急,既猶豫又急於想寫,結果是,我冷冷地看著約斯維希搜查我的囚室,不,不只是搜查,而是給我時間罰寫作文。

※※※

我幾乎就這樣整天坐著,如果不是航船轉移了我的注意力,我可能早就開始寫了。船隻在冬天的河流中向這裡駛來。開始只聞其聲不見其影,遠處低沉的機器聲宣告它們的到來。接著是一陣衝撞,一陣轟隆聲,被撞碎了的冰塊,順著船舷向後翻滾。這種搗碎的力量越來越強,同時,船隻從地平線的鉛灰色中向前滑去。天地白茫茫一片,溼漉漉的、顫動著的,這既是水中的景致,也是空中的景致。我用目光迎接它們、伴隨它們駛過。船隻帶著被冰塊劃得遍體鱗傷的舷壁、油漆得.亮的船身上層、結滿白霜的肋材穿過冰凍的河。留在浮冰中的不過是一條寬寬的、不整齊的刀痕,像一條水溝,彎彎曲曲地向地平線流去,越來越細,最後被冰塊淹沒。寒冬季節易北河上的光是不可信的:灰色變為雪白,紫色不再是紫色,紅色也不是原來的紅色,漢堡方向的天空斑斑點點,有如布滿一道道傷痕。

河的對岸傳來了無力的鐵錘叮噹聲,還有一條窄窄的、骯髒的彗星尾巴似的濃霧,像一條用紗布做的旗幟在我眼前展開。離我較近的是小型破冰船「埃米.古斯帕爾」號冒出的黑煙,懸掛在河道的正中央。一小時以前,這艘破冰船用怒氣沖沖的船頭像鐵犁般破開閃著藍光的浮冰。長長的煙霧落不下來也散不開去,因為嚴寒把一切都凍住了,都無法消解,甚至連呼吸也變成有形的了。「埃米.古斯帕爾」號兩次從這裡開過,它必須讓冰塊不停地流動,不能讓它們堵塞河道,因為一旦河道堵塞,將使一切活動停滯下來。

警告牌歪歪斜斜地立在荒蕪的沙灘上。冰塊的衝撞把它的木樁撞鬆了,潮水再加一把勁,最後,海風把警告牌吹歪了。所以,想到河裡運動的人--警告牌本來就是為他們設立的--必須歪著頭才能看清上面的字:禁止靠近、停留或在島上架設帳棚。到了夏天,人們肯定會把樁子豎直,因為那些在河面上運動的人可能會妨礙這些少年犯的改造。這是院長的看法,也是院長那條狗的看法。

只是在我們的工廠裡,各種活動既不會減少,也不會中斷,因為他們要讓我們了解勞動的好處,甚至發現勞動的教育價值。電工工廠發電機的嗡嗡聲,鐵工廠鐵錘的叮咚聲,木工廠刨子刺耳的響聲,掃帚工廠劈和削的聲音都從未停過。這一切使人忘記了冬天,也提醒我還有任務擺在眼前,我必須開始。

桌子陳舊而布滿刀痕,還刻有名字的縮寫和年月,還有各種使人回想起痛苦、希望以及倔強時刻的標記。作文簿攤開在我眼前,準備容納那篇懲罰性的作文。我不能再分心了,我必須開始,我終究必須打開保存著我的全部記憶的保險箱,取出它們,以滿足科爾布勇的要求;我必須向他證明履行職責的歡樂,探討它的影響,乃至它在我身上的影響;不受任何干擾,直到完全證明這一切為止。我已經打定主意,既然我要前進,就必須先走幾步回頭路,進行選擇,找出一個起點,也許就從魯格布爾警察哨開始,或者從格呂澤魯普、胡蘇姆公路和大壩之間的石勒蘇益格-荷爾斯泰因平原開始更好。對我來說,在這一片土地上,只橫貫著一條路,即從魯格布爾通往布雷肯瓦爾夫的路。儘管我必須把沉睡中的往事喚醒,我也必須開始。

開始吧。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。