中國文學批評自由釋義傳統研究(簡體書)

商品資訊

系列名:復旦大學古代文學研究書系

ISBN13:9787532596546

出版社:上海古籍出版社

作者:鄔國平

出版日:2020/07/01

裝訂/頁數:精裝/484頁

規格:24cm*17cm (高/寬)

版次:一版

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

目次

相關商品

商品簡介

《中國文學批評自由釋義傳統研究》為作者彙集多年研究成果,重加編次,改定而成,是一部系統探討中國文學批評自由釋義傳統的佳作。全書可分為四個部分:第一章主要圍繞先秦儒道、宋明理學,論述了我國古代的解釋學說與自由釋義思想;第二章和第三章選取歷代代表人物及其文學批評理論,對我國古代接受文學理論的發展史進行了梳理;第四章結合具體作品和文學現象,概括歸納了我國文學批評自由釋義的五種類型;第五章和第六章通過人們對歷代重要文人和作品的差異化評價,具體闡釋了中國文學批評自由釋義傳統的內涵。

作者簡介

鄔國平,男,1954年生人。1978年入讀復旦大學中文系,1982年師從王運熙教授、顧易生教授,1985年獲文學碩士學位,並留校任教,現為復旦大學中國語言文學研究所教授。主要研究方向為中國文學批評史、魏晉南北朝文學、明清文學,發表論文90餘篇,已出版《中國古代接受文學與理論》《漢魏六朝詩選》《竟陵派與明代文學批評》等多部專著。

名人/編輯推薦

中國文學批評史上存在一種自由釋義的傳統,它肯定和尊重因讀者主觀差異而引起的釋義及評價的歷史演進,並努力順應這種變化。這種傳統綿延數千年,廣被眾多文體。但長期以來,批評史研究對這一傳統較為忽略,即使涉及也多持消極態度。而作為中國文學批評史釋義傳統的一個重要分支,忽略自由釋義就無法完整認識中國文學批評史。本書彙集作者多年的研究成果,依體例重排序目,內容上繼有修改完善,是一部系統探討中國文學批評自由釋義傳統的佳作。

接受文學批評自由釋義傳統研究的重要成果

接受文學批評自由釋義傳統研究的重要成果

目次

緒論

第一章古代解釋學說與自由釋義思想

第一節先秦儒家論知言與解釋

一、孔子“一以貫之”、“舉一反三”

二、孟子“以意逆志”、“知人論世”

三、荀子“當理”、“去蔽”

第二節道家論自然和言語文本的解釋

一、老子“有生於無”

二、莊子“言未始有常”、存差異去是非

第三節以理釋義的理學解釋觀念

一、二程“優遊玩味”、“要不為文字所梏”

二、朱熹尊重經本義與“只是將意思想像去看”

第四節以心釋義的心學解釋學說

一、陸九淵“六經注我”、“貴於有所興起”

二、王守仁“大要出於良知同,便各為說何害”

第二章古代接受文學理論(上)

第一節作為閱讀理論和方法的“興”

一、作為讀法的“興”

二、“興”與悟、讀書出入法

第二節從賦詩言志到詩無達詁、知音說

一、賦詩言志,“餘取所求”

二、《詩》無達詁,從變從義

三、文情難鑒與知音說

第三節歸有光:隨其所自為說與合本

一、釋義“正變”論

二、讀者自為說與偶然和偏見

三、圈點啟發讀者感悟作品

第四節李贄:是非之爭不相一

一、讀者應是不失童心的“上士”

二、無定質、無定論與立說自信

第五節鍾惺、譚元春:詩為“活物”

一、《詩》是活物,所以為經

二、讀者“神而明之,引而伸之”

三、慧性與學問孰者優先

第三章古代接受文學理論(下)

第一節金聖歎:今所適有何必無

一、作品無字處是“正筆”

二、“顧其讀之之人何如”及讀法

第二節王夫之:讀者各以其情而自得

一、興觀群怨隨所以皆可

二、“詩無達志”與自由詮釋

三、己不往則彼不見

第三節常州詞派:讀者何必不然

一、意內言外、比興寄託與釋義

二、有寄託、無寄託、要在諷誦繹

三、作者未必然,讀者何必不然

第四節常州學派:讀者不同,其說不同

一、“通其大義所極”

二、“大抵皆隨其人性情學力之所至”

三、《詩》“用尤廣而義尤遠”

第四章文學批評自由釋義類型

第一節類比性釋義――對《詩經》釋義的考察

一、序、傳、箋“於經無所當”

二、雙重類比釋義與《詩經》傳承路徑

第二節傳記性釋義――對《楚辭》釋義的考察

一、依經立義、依史立義

二、屈原傳記與《楚辭》釋義

第三節訓詁式釋義――對李善注《文選》的考察

一、狹義訓詁與廣義訓詁

二、作品多義性、典實、旨趣

三、訓詁是理解的起點

附:從《文選》騷類看李善注特點

一、對王逸注的改動和增加

二、刪減王逸注的十種情況

三、使各卷篇幅大致平衡

第四節讖言式釋義

一、“不免從後傅合之”

二、讖言釋義與詩歌理論

三、讖言釋義對創作的影響

第五節索隱式釋義――自由釋義與文字獄

一、文字獄史也是自由釋義史

二、利益決定閱讀結果

三、思維習慣和釋義傳統之作用

第五章對古代文人的差異化評價

第一節陶淵明

第二節孟浩然

第三節李白、杜甫

第四節陳子龍

第六章對文學作品的差異化評價

第一節詩歌釋義變化

一、元稹、白居易《連昌宮詞》與《長恨歌》

二、白居易《琵琶行》

第二節文章釋義變化

一、王羲之《蘭亭集序》

二、陶淵明《桃花源記》(並詩)

三、樊宗師《絳守居園池記》

四、陸游《南園記》

後記

第一章古代解釋學說與自由釋義思想

第一節先秦儒家論知言與解釋

一、孔子“一以貫之”、“舉一反三”

二、孟子“以意逆志”、“知人論世”

三、荀子“當理”、“去蔽”

第二節道家論自然和言語文本的解釋

一、老子“有生於無”

二、莊子“言未始有常”、存差異去是非

第三節以理釋義的理學解釋觀念

一、二程“優遊玩味”、“要不為文字所梏”

二、朱熹尊重經本義與“只是將意思想像去看”

第四節以心釋義的心學解釋學說

一、陸九淵“六經注我”、“貴於有所興起”

二、王守仁“大要出於良知同,便各為說何害”

第二章古代接受文學理論(上)

第一節作為閱讀理論和方法的“興”

一、作為讀法的“興”

二、“興”與悟、讀書出入法

第二節從賦詩言志到詩無達詁、知音說

一、賦詩言志,“餘取所求”

二、《詩》無達詁,從變從義

三、文情難鑒與知音說

第三節歸有光:隨其所自為說與合本

一、釋義“正變”論

二、讀者自為說與偶然和偏見

三、圈點啟發讀者感悟作品

第四節李贄:是非之爭不相一

一、讀者應是不失童心的“上士”

二、無定質、無定論與立說自信

第五節鍾惺、譚元春:詩為“活物”

一、《詩》是活物,所以為經

二、讀者“神而明之,引而伸之”

三、慧性與學問孰者優先

第三章古代接受文學理論(下)

第一節金聖歎:今所適有何必無

一、作品無字處是“正筆”

二、“顧其讀之之人何如”及讀法

第二節王夫之:讀者各以其情而自得

一、興觀群怨隨所以皆可

二、“詩無達志”與自由詮釋

三、己不往則彼不見

第三節常州詞派:讀者何必不然

一、意內言外、比興寄託與釋義

二、有寄託、無寄託、要在諷誦繹

三、作者未必然,讀者何必不然

第四節常州學派:讀者不同,其說不同

一、“通其大義所極”

二、“大抵皆隨其人性情學力之所至”

三、《詩》“用尤廣而義尤遠”

第四章文學批評自由釋義類型

第一節類比性釋義――對《詩經》釋義的考察

一、序、傳、箋“於經無所當”

二、雙重類比釋義與《詩經》傳承路徑

第二節傳記性釋義――對《楚辭》釋義的考察

一、依經立義、依史立義

二、屈原傳記與《楚辭》釋義

第三節訓詁式釋義――對李善注《文選》的考察

一、狹義訓詁與廣義訓詁

二、作品多義性、典實、旨趣

三、訓詁是理解的起點

附:從《文選》騷類看李善注特點

一、對王逸注的改動和增加

二、刪減王逸注的十種情況

三、使各卷篇幅大致平衡

第四節讖言式釋義

一、“不免從後傅合之”

二、讖言釋義與詩歌理論

三、讖言釋義對創作的影響

第五節索隱式釋義――自由釋義與文字獄

一、文字獄史也是自由釋義史

二、利益決定閱讀結果

三、思維習慣和釋義傳統之作用

第五章對古代文人的差異化評價

第一節陶淵明

第二節孟浩然

第三節李白、杜甫

第四節陳子龍

第六章對文學作品的差異化評價

第一節詩歌釋義變化

一、元稹、白居易《連昌宮詞》與《長恨歌》

二、白居易《琵琶行》

第二節文章釋義變化

一、王羲之《蘭亭集序》

二、陶淵明《桃花源記》(並詩)

三、樊宗師《絳守居園池記》

四、陸游《南園記》

後記

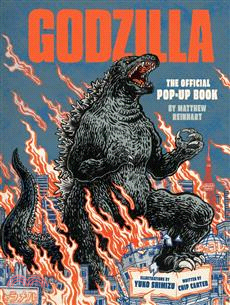

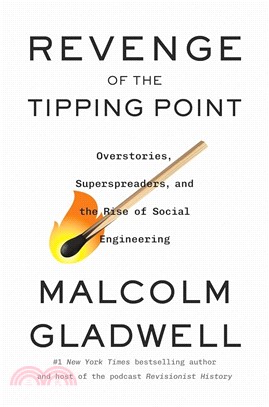

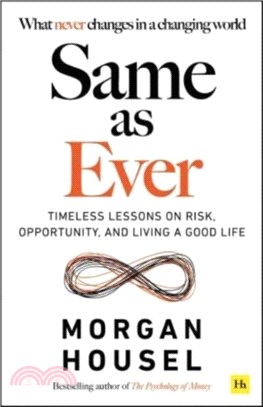

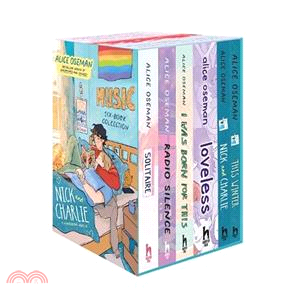

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。