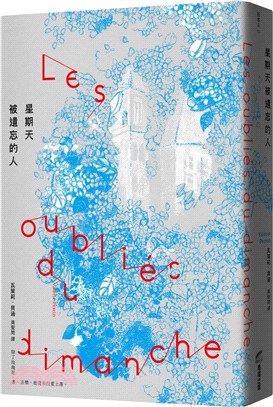

星期天被遺忘的人

商品資訊

系列名:藍書系

ISBN13:9789865482725

替代書名:Les oubliés du dimanche

出版社:商周文化

作者:瓦萊莉‧貝涵

譯者:黃聖閎

出版日:2021/04/03

裝訂/頁數:平裝/320頁

規格:21cm*14.8cm*2.7cm (高/寬/厚)

重量:507克

版次:1

商品簡介

2018年法國書店門市票選「年度最愛」

Edistat圖書榜140週在榜(2.7年)

三年長踞法國亞馬遜圖書榜前百大

四千名讀者 4.5星揪心推、銷量破50萬冊

書店員+讀者爭相口碑推薦,改拍電影中

林佑軒(小說家)、蔣亞妮(小說家) 推薦

在天主教信仰裡,

星期天是安息日,是復活與聖餐之日。

受洗、贖罪、休閒、聚會,婚喪喜慶之日。

人們不工作,是孩子們有時間到養老院看望老人的一天。

聖潔的一天,象徵全新的開始!

被遺忘的是一群住在養老院裡的老人,

到了星期天,他們一個個等著那扇不被打開的探望之門。

但時間會以另一種方式使人們記起。

21歲的曲絲汀在勃艮地一家養老院當照服員,她和堂弟曲樂及祖父母住在四百人的小鎮上。曲絲汀的父親和曲樂的父親是一對雙胞胎兄弟,她的爸爸克里斯、媽媽桑德琳、伯伯亞倫、嬸嬸阿妮特,這四人在某個早上駕車出行,因為車速過快打滑撞上一棵大樹,車毀人亡,無一生還。那一年曲絲汀4歲,曲樂2歲。這場車禍讓活下來的人生活完全變調。她的爺爺從此沉默寡歡,她的奶奶自殺多次未遂,她的堂弟夢想逃離小鎮,飛往巴黎。

死亡發生之前,那是怎樣的世界?

長大後的曲絲汀常和不同男人約會,從不談戀愛,對家族悲劇一知半解的她把心力放在養老院這群到了星期天也無人探望的老人身上,他們帶給這位不出小鎮的照服員無與倫比的豐富視野,特別是19號房的海倫,曲絲汀工作最大樂趣是聽失智的海倫講古,再寫進她的藍色手記裡:渴望識字的裁縫女孩海倫,遇見有失明基因的讀書人呂西安,兩人成為伴侶,共同經營一家咖啡館,在二戰期間因收留猶太人而遭人舉發,猶太人當場被槍殺,呂西安則送往集中營,戰爭與砲火使這對愛侶從此顛沛流離,彷彿天人永隔。

在海倫講述的謎樣身世逐漸撥雲見霧之際,曲絲汀也從偵查養老院一通通惡作劇電話背後,找到當年車禍事件的關鍵訊息,一步步迫近二十年前的家族祕密。

小說以雙敘事線進行,一今(曲絲汀的現實人生)一昔(海倫歷經戰爭的百年人生),每個出場人物都在作者貝涵的文字投照燈下認真活了一遍:貪嗔愛怨,愛與被愛都令人心醉也心碎。她設定的時代、羅織的情節、那些飛翔生動的畫面、疏張有致的節奏、集詩意浪漫一身,往事盤根錯節,懸疑揪心難解,彷彿看不盡的織錦畫,令人屏息,巧妙融入法國戰後當代社會景象。

[本書特色]

小說結構與語言特色:

xx. 雙敘事線:一老一少的家族故事、今昔交錯的節奏

xx. 小說背景:盛產葡萄酒的勃艮地小鎮

xx. 以故事的力量征服讀者:攝影師之眼的畫面、多樣層次的細節、電影編劇的情節張力、詩意妙喻的想像力、聰慧世故的老靈魂,小說整體有如法國戰後社會的微型再現。

探討議題:

1. 老人不老:故事圍繞在一間有溫度的養老院,生老病死的前一站,照見老人心智與情境,家有一老如有一寶,老人非不中用的老東西,是帶給年輕人思想寶藏的前輩。在這功利算計的資本主義社會,這本小說讓人反思何為進步,並領會老年的價值。

2. 照服員的工作風景:全球邁向老年人口大於青狀人口的時代,加上少子化,老年人在養老院度過餘生將是普遍風景,小說主角是幫人把屎把尿、沒沒無聞的小人物「照服員」,書中陪病伴老的互動點滴,讓人對照服員工作有深一層認識。

3. 老少傳承、照護情誼:21歲(敘事者)照服員從96歲失智老太太口中,了解到一個大時代悲劇,二戰德佔法帶來的流離失所,生命經驗的傳承分享讓人認識到人生千萬樣貌。

4. 不管愛情以何種面貌出現,每一次它都在展現愛的本質:老人的故事是,有學習障礙的海倫透過知識青年呂西安走入文字的世界,卻因戰爭而分離。年輕人的故事是,在莫名厄運降臨後不知如何去愛人的心理障礙。我們如何談那種誰都無法抵擋的命定吸引力?!(不倫戀)。

5. 戰後群體創傷與個人創傷的修復:法國人的戰後創傷,與主人翁一家人承受的家族創傷。

6. 法國香頌(Chançon)的巔峰與沒落:戰後法國流行音樂文化巡禮(詩人創作歌手 Brel)。

xx. 一本以纖敏文風,書寫記憶與刻寫變動的極美小說──黛芬.培哈 Delphine Perras, 《快訊》風格欄(L’Express styles)

xx. 瓦萊莉.貝涵創造了一個原創十足且迷人的女主人翁、一個扣人心弦的世界,瓦萊莉.貝涵是具有偉大才華的故事家──娜塔莉.杜碧(Nathalie Dupuis)《她雜誌》(Elle)

作者簡介

瓦萊莉.貝涵Valérie Perrin

法國新一代小說明星、出版書市奇蹟

1967年生。攝影師暨劇作家,長年和其伴侶知名導演克勞德‧勒路許(Claude Lelouche,有《男歡女愛》、《戰火浮生錄》和《偶然與巧合》等作品) 合作。

劇作家出身的瓦萊莉‧貝涵48歲出手第一本小說創作,即本書《星期天被遺忘的人》,2015年在法國藉由口碑效應,持續醱酵,2018年法國書店員票選為「年度最愛」,讀者留言深情擁戴,近4千位讀者4.5顆星感動好評。

2018年第二本小說《為花兒換新水》(Changer l'eau des fleurs暫譯)出爐,一樣的小人物的悲喜流轉、細膩詩意的文風,與扣人心弦的懸疑情節,不同的議題思考,法國暢銷80萬冊,義大利熱賣25萬冊,更勝第一本作品,兩書長時期雄踞法國亞馬遜總榜和Edistat前百大,熱銷不墜,堪稱法國久違的書市傳奇。

黃聖閎

曾就讀巴黎第十大學美學博士班,喜愛電影與文學。譯有《什麼是種族歧視?在日常生活中又如何被複製?》。

書摘/試閱

1

我去老布斯特書店一趟買筆記本,選了一本藍色的。我不想在電腦上寫海倫的故事,我想放在工作袍的口袋裡,邊走邊想。

回到家,我在封面上寫下「海灘夫人」。翻開第一頁寫:

海倫.希爾活了兩次,一次是一九一七年四月二十日,她在勃艮地的克萊曼鎮出生;另一次是一九三三年立夏,她遇見呂西恩.貝涵的那一天。

寫完,我把藍色筆記本藏在床墊與床座中間,就像爺爺週日晚上收看的節目「午夜經典電影」播映的黑白片那樣。

之後我回去工作,因為那天輪到我值班。

2

我叫曲絲汀.奈雪,二十一歲,在繡球花安養院當了三年的照服員。通常,安養院都以樹命名,例如:椴樹或栗子樹,但我們這兒種滿繡球花,就算離森林很近,也沒人想用樹命名。

我愛生活中的兩件事:音樂,和老人。每三週星期六,我會去天堂俱樂部跳舞。「天堂」距離「繡球花」要三十公里,是鋼筋水泥方型建築,在草皮正中央,有座臨時停車場。好幾次,凌晨五點多,我還在停車場跟全身酒味的男人舌吻。

當然,我也愛我弟曲樂(事實上他是我堂弟),也愛我的爺爺奶奶(我過世爸爸的雙親)。曲樂是小時候家裡唯一的玩伴,我在「隔」代教養下長大,直接跳了一「格」。

我把生活切成三等分:白天照護,夜間聽老人講故事,週六晚上去跳舞,平復一九九六年上一代害我失去的無憂無慮。

上一代,指的是我爸媽和曲樂的爸媽。他們不曉得哪來的餿主意,在某個星期天早上一起出車禍死了。我在奶奶收集的剪報上看到新聞,這則剪報被藏起來,應該是不想被發現,但是車禍照片還是被我看到了。

由於這樣的緣故,小時候曲樂和我每週會到小鎮的墓園,到墳上換一束鮮花。他們的墓碑很大,被兩隻小天使圍繞,中間有爸爸和伯父的結婚照。照片裡的兩位新娘,一位棕色頭髮,一位金髮,前者是我媽,後者是曲樂他媽。照片裡,兩位新郎倌長得很像,連西裝、領帶和微笑都一樣。爸爸和伯父是一對雙胞胎,兩個一樣的男人怎麼會愛上不一樣的女人?兩個不一樣的女人又怎麼愛上一樣的男人?至今,每次走出墓園,這個問題仍會浮現我腦海。只是,再也沒人能回答我了,興許這是我不再無憂無慮的主因,因為克里斯和桑德琳、亞倫和亞妮特都無法回答我了。

墓園裡,舊的死者全在地底下安息,新來的都在偏僻的小塔位,好像他們活該晚來似的。幸好我的家人安眠於小鎮高處,離爺爺奶奶家只有五百公尺。

我住的酩意鎮,約有四百位居民,要拿放大鏡才能在地圖上找到的地方。鎮上有條商店街,叫尚饒勒斯街,中間有個羅馬式小教堂和廣場。但商店街有個問題:除了老布斯特雜貨店外,只剩下一間彩券行、一位修車師和一位理髮師。理髮師去年把店收了,因為他受不了每天只做染燙。街上的服飾店或花店早換成銀行或是醫事檢驗所;再不然,有的店面已貼滿報紙,有些則換成住家,原先展示長褲的櫥窗,現在也換成住家的白色窗簾了。

鎮上的「售屋」看板幾乎快跟住屋數一樣多。最近的高速公路距離七十多公里,而最近的火車站在五十公里外,根本沒人想來這裡置產。

還有一所小學,是曲樂和我以前的學校。

要去國、高中上學,或是看醫生、上藥局、買鞋子,全都得搭公車。

自從理髮師離開鎮上,就換我幫奶奶燙頭髮。她常常頭髮全濕的坐在廚房裡,把髮捲一個接一個遞給我。我把她的斑白頭髮繞上髮捲,用塑膠髮夾固定住。上完捲子,我包上髮網,開烘罩吹乾。不消五分鐘,她就開始打盹。等吹乾,拆掉髮捲,造型就能撐到下一週。

自從爸媽過世,我從不曾覺得冷,家裡的溫度也從未低於四十度。至於他們死前發生的事,我什麼也不記得。對此,我稍後再提。

從小,我弟和我都穿過時的衣服,雖然過時,但很舒服,因為會用柔軟精洗過。從小,不會有人打我們屁股,也不會有人賞我們耳光,如果我們覺得在打蠟的地板上安靜滑壘很無聊,還可以到地下室用混音器和黑膠唱片製造噪音。

我也想當個夜貓子,指甲縫裡卡髒污垢,到空地閒晃擦破膝蓋,兩眼閉上滑腳踏車下坡。我也想感覺痛楚,想尿床,但只要奶奶在,這一切都不可能,因為她手裡永遠拿著一瓶紅藥水。

在我們的童年裡,奶奶除了用棉花棒幫我們掏耳朵,每天戴上沐浴手套幫我們洗兩次澡,禁止我們做所有危險的事,例如:獨自過馬路。我想,自從雙胞胎兒子過世,她就開始期待,期待曲樂或我哪天會長得像我們的爸爸。可惜事與願違,曲樂長得像他媽媽,而我,長得跟誰都不像。

即使被叫作爺爺奶奶,我的祖父母還是比「繡球花」大部分的房客年輕。雖然我不曉得從幾歲開始算老,但護理長勒卡繆女士說,從他們無法獨自打理家務那一刻開始。起初,他們會乖乖把車停在車庫裡,因為終於認清自己開車出門已是「公共災害」;最後,會因為股骨頸骨折,不得不服老。不過,我覺得老了,是因為開始感覺孤單,尤其是伴侶離開後,不管他是去天堂,還是去找另一個人。

我同事喬兒說:「老,就是變得囉哩八唆,這種病年輕時就會互相傳染。」另一個同事瑪莉亞倒覺得,老了就是開始重聽,每天找十幾次鑰匙。

我二十一歲,每天找十幾次鑰匙。

3

一九二四年

海倫借著燭光在父母親的裁縫鋪裡工作到很晚,直至入夜。

她一個人在成套的西裝洋裝堆裡長大,沒有兄弟姊妹。

她習慣在店鋪牆上比畫手影,把兩手掌心靠攏,做出一隻鳥在手心裡吃東西的樣子。鳥喙是用右手食指比出來的,看上去像是隻海鷗。當鳥想飛走時,女孩會把大拇指交扣,張開手指振翅。她習慣放走海鷗前,把自己的願望托付給牠,請牠帶到天上給主。

4

「奶奶?」

「嗯。」

「爸媽走的那天早上,他們準備去哪裡?」

「去觀禮受洗。」

「誰的受洗?」

「妳爸爸兒時玩伴的小孩。」

「奶奶?」

「怎麼。」

「他們為什麼發生車禍?」

「我跟妳說過好幾次。當時地上結霜,應該是打滑。還有⋯⋯當時那棵樹。沒有那棵樹的話⋯⋯他們就不會⋯⋯好了,別再提這件事。」

「為什麼?」

「什麼為什麼?」

「為什麼妳從來不想提這件事?」

5

我著迷於老人,最初是受到我的法文老師波蒂女士啟發,她有一天帶著國中八年級全班同學到「三杉安養院」陪老人度過午後,當時酩意鎮還沒有「繡球花」。那天,在學生餐廳吃完飯,我們就搭巴士去,車程約一個小時,我記得自己在牛皮紙袋裡吐了兩次。

抵達「三杉」時,老人家已在餐廳等候,裡頭有股濃湯混著乙醚的味道,讓我又開始作嘔。和老人們吻頰打招呼時,我憋著氣不敢呼吸,他們的臉摸起來刺刺的,臉上的毛髮整個失控爆炸。

我們班準備表演ABBA合唱團的〈Gimme ! Gimme ! Gimme !〉,我們身上穿萊卡質料的白色表演服,頭上戴著從學校戲劇社借來的假髮。

表演結束,大家坐下來和老人家一起吃可麗餅。他們個個手腳冰冷,抓著餐巾紙不放。從那一刻起,我對老人深深著迷:他們講著自己的故事。老人家沒事做,開始聊起往事。無人能比,比看書和看電影還精彩,實在無人能比!

那天起,我開始懂了,只要摸摸長輩,握握他們的手,他們就會開始講故事,像在沙灘上挖洞,海水自然從洞口湧現。

而我,在「繡球花」也有偏好的故事。她叫海倫,住在十九號房,是唯一能讓我真正放鬆的人。如果了解老年醫學服務的日常照護,就會明白遇見她是多麼奢侈的一件事。

院內職員私下都叫她「海灘夫人」。

剛到職時,有人跟我說:「她會在海灘的遮陽傘下待一整天。」而且,自她搬來,有隻海鷗也飛來「繡球花」的頂樓住了下來。

酩意鎮位於法國中部,從來沒有過海鷗,不過烏鶇、麻雀、烏鴉、椋鳥倒是很多,就是沒有海鷗,除了住在頂樓那一隻以外。

海倫是我唯一會直呼名字的房客。

每天早晨梳洗後,我們把海倫安頓在面窗的躺椅上。我發誓,她看到的風景絕不是小鎮的屋頂,而是美得無與倫比的東西,像一抹淺藍色的微笑。其實,海倫淺色的雙眼跟其他房客一樣:都有褪色床單的顏色。每次我心情不好,都會祈禱命運賜我一把遮陽傘,像海倫的那把一樣。她的遮陽傘叫呂西恩,是她的先生⋯⋯好吧,應該說是半個先生,因為他沒真的娶她。海倫向我傾訴過她所有的人生故事,說所有,其實是拼出來的,好像她送給我家裡頭最珍貴的東西,只不過送我前,她不小心把禮物摔成碎片。

幾個月來,她的話變少,彷彿人生唱片轉到尾聲,音量漸弱。

每次我離開她的房間,會在她雙腿上蓋條毯子,她老是對我說:「我要中暑了。」海倫從不感到冷,即使在最冷的冬天,所有人離不開「繡球花」短路的暖氣機時,只有她一人恣意享受著太陽下的溫暖。

據我所知,海倫唯一的家人是她女兒羅絲。她是位繪圖師,也是設計師,畫了許多爸媽的炭筆肖像,還有海景、港口、公園和花束的寫生。海倫房間的牆上掛滿了她的畫。住在巴黎的羅絲,每週四搭火車到車站,再租車到酩意鎮。每次來都上演同樣的劇碼:海倫遠遠望著她,或者說,從她幻想的地方望著羅絲。

「您是?」

「媽,是我。」

「小姐,我不懂您的意思。」

「媽,是我,羅絲。」

「可是⋯⋯我女兒只有七歲,跟爸爸去玩水了。」

「是喔,她去玩水。」

「對呀,跟爸爸。」

「妳知道他們什麼時候回來嗎?」

「等一下就回來,我在等他們。」

羅絲接著會翻開小說,唸幾個段落給海倫聽。通常她都挑愛情小說,每次讀完都把書留給我。這是她向我道謝的方式,謝謝我將她母親當自己媽媽一樣照顧。

上週四約莫下午三點,我遇上人生最瘋狂的事。我推開十九號房門,看見他,正坐在海倫的躺椅旁邊。牆上掛有幾幅呂西恩的肖像。是他本人!我像傻子一樣看著他們,站在原地不敢動:呂西恩握著海倫的手。而海倫的表情讓我差點認不出是她,好像她發現什麼不可思議的事。他露出一抹微笑對我說:

「您好。是曲絲汀嗎?」

我心想,噢,呂西恩竟然知道我的名字,這也很正常,畢竟鬼都知道人的名字,也應該知道很多我們不曉得的事。我也終於明白,為什麼海倫願意在海邊癡癡地等,讓自己的時光暫停。

只消一眼就秒懂,這種男人的出現,就像命運用頂級的宅配服務把對的男人一次送上門。

他的雙眼⋯⋯有我不曾見過的藍,就算翻遍奶奶的郵購目錄也從未看過。

我支吾問道:

「您是來接她的嗎?」

他沒回答我。海倫也沒作聲,只像中邪一樣盯著他看。她的眼睛哪有什麼褪色床單的顏色,那一瞬間,全-部-消-失。

我走近他們,輕吻海倫的額頭,她的臉比平時來得燙。我的心情像天候一樣,宛如俗語說「惡魔嫁女兒」:天空終於放晴,我的心底卻下起雨。這可能是我最後一次見到她,呂西恩終於玩水歸來,準備帶她去天堂。

我緊握海倫的手。

「您會帶海鷗一起走嗎?」我問呂西恩,語帶哽塞。

從他看我的表情,我想他聽不懂我在說什麼。原來我面前的這人不是鬼。

當下,我覺得人生好恐怖,這傢伙確實活著。我腳底抹油,像個小偷般轉身溜出了十九號房。

6

呂西恩.貝涵在一九一一年十一月二十五日於酩意鎮誕生。

他的家族從父到子都是盲人,這是只發生在家族男人身上的遺傳病,但他們並非生來眼盲,而是慢慢成為失明者。他們在很小的時候視力就開始模糊,幾個世代以來,沒有一個人看過自己的生日蛋糕上插滿二十支搖曳的燭火。

呂西恩的父親──艾廷恩.貝涵──遇見妻子艾瑪的時候,她還只是個女孩。他認識她時視力還正常,一段時間過後,艾瑪才從他的視界漸漸消失,恍如眼睛被蒙上薄霧。他對她的愛只能憑藉過往的記憶。

為了拯救自己的雙眼,艾廷恩不惜做各種嘗試,什麼都往眼裡滴。他試過許多靈丹妙藥、法國各地的泉水,還有魔法粉末、蕁麻葉煮汁、洋甘菊煮汁、玫瑰水、矢車菊水、冰水、熱水、鹽巴、茶、聖水。

呂西恩的誕生是意外。他的父親從不希望有小孩,他不想冒險讓眼盲的詛咒延續下去,所以當他得知呱呱落地的孩子是男孩而不是女孩時,他深感絕望。

艾瑪告訴他:「孩子的頭髮是黑色的,還有一雙水藍色的大眼睛。」

在貝涵氏家族裡,沒有人的眼睛是藍色的。他們出生時眼睛通常是黑色,黑到連虹膜和瞳孔都難以區分,隨著時間,眼睛的顏色逐漸變淡,直到變成如同粗鹽般的淺灰色。

艾廷恩這才開始期待,呂西恩的藍眼珠能保佑他不受眼盲詛咒的影響。

艾廷恩與他的曾祖父、祖父和父親一樣,都是管風琴演奏家與調音師。當地的人常請他在彌撒時演奏巴哈曲目,也會請他幫各地方的管風琴調音。

週間,艾廷恩會教點字,他的點字書是請同樣眼盲的堂兄,幫他在巴黎第五區的小工作室印的。

一九二三年的某天上午,艾瑪離開了艾廷恩。當時他忙著照顧一位學生,沒聽見她離開時輕聲關上了門。他也沒聽見一位男子在對街人行道上等自己妻子的聲音。倒是呂西恩,他親眼看著母親離開。

呂西恩沒有上前挽留。他心想,她一會兒就回來了。她只是搭上男子漂亮的車去兜風,這是很正常的事,畢竟父親這一輩子都無法帶她去兜風,她當然有權利讓自己開心一下。

7

奶奶有自殺的毛病,經常一個月相安無事,有時候時間能撐更久一些。但轉眼間,她會吞掉三盒藥、把頭伸進烤箱、從二樓跳下去、跑到儲藏室上吊。她經常對我們說完「小朋友,晚安。」兩小時後,曲樂和我就會聽見救護車和消防隊衝抵我們家的聲音。

她選擇晚上自殺,像在等所有人入睡後才做個了結,卻忘了爺爺失眠的頻率與他每天找眼鏡的次數不相上下。

奶奶上一回自殺是七年前的事,她順利讓一名代理醫師幫她開兩盒鎮靜劑處方。醫生沒注意到奶奶病歷上有用紅色簽字筆標的註記:「長期憂鬱症,有經常性自殺傾向。」地方藥局的人都曉得,沒有爺爺陪同,不能幫奶奶按處方配藥。

老布斯特雜貨店也知道不能把鼠藥、水管疏通劑,或其他腐蝕性產品賣給奶奶,她只能用白醋打掃家裡,可不是為了環保,而是我們太怕她喝掉一整罐洗碗精或烤箱清潔劑。

上回自殺,奶奶真的差點走了,不過當她看見曲樂流下眼淚(我當時太吃驚了哭不出來)就答應我們不再自殺。儘管如此,浴室的藥櫃裡還是不放純度百分之九十的酒精和剃刀片。

奶奶看過幾次心理醫生,可是酩意鎮最近的心理諮商診所距離五十多公里,每次預約要等上好幾個月。她說,死後去天堂看還比較簡單,她保證這輩子絕不再犯:「小朋友,我們一言為定,如果能自然死,我會時辰到了再走。」但她從不對爺爺做任何承諾,只對我們──她的孫子──做保證。

我爸媽過世的第十年,奶奶跑到比平常高的地方跳下去。所幸代價很輕,只是髖骨骨折,變得有點瘸腳,以及這輩子得拄一根拐杖走。

我剛剛幫奶奶燙好頭髮。曲樂在隔壁廚房,把一整罐能多益榛果巧克力醬塗在長棍麵包上吃光。爺爺坐在餐桌對面翻閱《巴黎競賽週刊》。餐廳的電視對著無人沙發大聲狂吠,好像沒人聽得見似的。

「爺爺,你認識海倫.希爾嗎?」

「誰?」

「海倫.希爾,一九七八年以前,經營老路易咖啡館的女士。」

爺爺向來話不多,一副心事重重的樣子。他闔上雜誌,咂咂嘴,吐了幾個字,用當地ㄢㄤ不分的口音說:

「我沒去過咖啡ㄍㄨㄤˇ。」

「你每天去工廠上班會經過吧。」

爺爺咕噥了幾句。自從雙胞胎過世,奶奶雖然不時想自殺,但她仍期待看見曲樂和我長得跟她的兒子們很像;反倒是爺爺,他在兒子死後,開始對任何事都不抱期待。我沒看過他笑,可是從爸爸和亞倫伯父小時候的照片發現,爺爺會穿不同顏色的泳褲,樣子吊兒郎當的。別看他現在頂上稀疏,他們仨在某年七月的星期天去酩意鎮附近攀岩時,他可是頂著一頭帥氣髮型。我很喜歡這張照片,背後寫著:「一九七四年,七月。」爺爺當時三十九歲,有著豐厚黑髮,穿紅色T恤,臉上的笑容如廣告明星。爺爺當爸爸時很帥,他身上唯一留有年輕時的模樣,就是一九三公分的身高,他長得如此高大,堪稱人體跳水臺。

他繼續翻閱《巴黎競賽週刊》,但他真的在乎雜誌寫什麼嗎?對他來說有什麼用?他離世界、離我們,甚至離他自己這麼遠。就算發生地震,他在乎是發生在中國或是家裡的廚房嗎?

「我記得有隻狗,很像一隻ㄌㄢˊ。」

牝狼⋯⋯爺爺記得牝狼。

「你既然記得牝狼,應該還記得海倫吧!」

他起身離開廚房。他討厭我問他問題,討厭回憶,因為回憶裡盡是孩子們的點點滴滴。而在他親手埋葬他們的那一天,也把回憶一起埋進棺裡了。

我想問他,還記得小時候有一隻海鷗住在鎮上嗎。不過,我猜他會回我:「海鷗?我怎會記得一隻海鷗⋯⋯這地ㄈㄢ沒有海鷗。」

8

每個星期天,老母馬「寶寶」載著呂西恩和他父親到圖爾尼、馬貢、歐坦、聖文森德佩或是夏隆去。隨著季節更換地點,冬天喪禮多,婚禮少。

呂西恩陪著父親到各地彈大管風琴,成為父親的白手杖,負責指引,安頓他坐在琴鍵前。這從前是艾瑪的工作,但自從她搭車去兜風,就再也沒回來了。

呂西恩參加過各種彌撒、婚禮、洗禮和喪禮。

艾廷恩彈琴或調音時,呂西恩會靜靜待在一旁,觀察人們禱告、吟唱。

呂西恩不是信徒,他認為宗教只不過是音樂優美,一種要人屈服的東西。他不敢把這想法跟父親說,每晚只是照例把餐前祝禱背好唸對而已。

艾廷恩不願教兒子學點字和彈琴,他怕自己帶厄運給他。所以求呂西恩去做些盲人沒法做的事,希望破除盲眼詛咒,讓詛咒消失。為了讓父親安心,呂西恩只好開始騎腳踏車、跑步和游泳。

呂西恩和其他孩子一樣到鎮上的學校學讀習寫,但他與艾廷恩看法不同,他感覺這些有一天都會變得無用,所以開始自學點字,偷聽艾廷恩上課。

約十三歲時,呂西恩陪父親到巴黎堂兄的小工作室添購點字書。停留巴黎期間,呂西恩找了專科醫生仔細檢查眼睛。醫生確認:呂西恩沒有遺傳父親的疾病基因,他遺傳了母親的雙眼。艾廷恩對此欣喜若狂,呂西恩也假裝自己很高興。

總有一天,會輪到他持白手杖走路,這是當初母親離開的原因;總有一天,人家不會再叫他「盲人的兒子」,而是直呼他「盲人」。他終究得仰賴另一個人幫忙大小事。這也是為什麼他沒有告訴其他人自己開始學點字。

自從母親離開,呂西恩學會打理所有事,他閉著眼也能洗碗、擦地、打水、除草、上菜園、劈柴、提瓶罐上下樓。他和父親住的房裡總是一片漆黑,這也是植物全枯死的原因,畢竟缺少陽光。呂西恩會悄悄拉開窗簾,不讓父親聽見。

巴黎回來後,皮箱裝滿新的點字書。呂西恩沒有改變他的習慣,仍繼續瞞著父親一本接著一本自學點字。

9

「講個故事來聽。」

「我以為你不喜歡聽我講老人的事。」

曲樂對我做鬼臉,吸口菸,朝牆上壁紙吐煙圈,一邊放班.克拉克的〈Subzero〉給我聽。「他是柏林夜店伯格罕的DJ。」他說。我覺得,自己好像跟外星人住在一起。

我找到「繡球花」的工作時,曲樂罵了我一頓。那是他第一次罵我。在我們家,除了電視機,沒有誰會對誰大小聲。

最令他生氣的,我想是我工作地點只離家五百公尺。對他來說,人生勝利組就是要離開酩意鎮。九月高中會考結束,他就要前往巴黎,最近他講話三句不離:巴黎。

「開窗啦!受不了你的菸味。」

一八七公分的他,起身稍微拉開房間的窗。我很愛他,雖然有時會想,他應該覺得跟我們,也就是他的家人住在一起很丟臉,但我還是愛他。他的一舉一動都讓我更加愛他。他像個舞者,有雙能彈琴的玉手,像是從天上掉下來,讓爺爺在院子裡撿到似的。他不屬於酩意鎮,倒像在大都會長大的小孩,有個天文學家老爸和富文學素養的老媽。他如此優雅,周遭的一切彷彿隨他起舞。這已超過姊弟之情。也許正是因為,他本就不是我親弟弟。不過,他走路腳步聲很大,從不整理東西,很自私,個性陰晴不定,自以為是,活在自己的世界,像個老菸槍,尤其愛來我的房裡抽。

我想,就算我沒生小孩也沒差,我有他就好。他帥到不行。我常對他說:「真的得禁止長得太帥。」我不時會親他,把爺爺奶奶沒親的份一次補齊。在我們家,只有在交換禮物、過生日或是過耶誕節,才用唇尖互點臉頰,沒事不會吻頰,這都是因為曲樂和我長得跟該死的雙胞胎不相像所害。還有,我猜,爺爺奶奶的眼裡容不下亞妮特──曲樂他媽媽。奶奶最討厭金髮女子,每次在電視上看到,她會竊竊冷笑,從不外顯,但家中一切,怎可能逃過我法眼。

曲樂兩歲時失去爸媽。他覺得,他爸比我爸有錢,他要去巴黎唸書的錢是我伯父亞倫──曲樂的假想英雄──死後留在銀行給他的。事實上,亞倫伯父沒留半毛錢,曲樂的學費是我在「繡球花」工作存下來的。不過這事我寧可累死也不想讓他知道。我的月薪是一千四百八十歐元,比照顧小孩的月薪多一點。每個月我存六百歐元,現在已經存了一萬三千八百歐元給曲樂,另外五百歐元是給爺爺奶奶的孝親費。第十三個月的薪水是我去天堂俱樂部的開銷。

曲樂想成為建築師,我很清楚等他蓋過城堡以後,他就不會回來看我們了。若他一年回來一次,也只是為了自己,不是真的想來看我們。我太了解他,就像他肚子裡的蛔蟲一樣。

曲樂不眷戀任何事。他活在當下,不在乎昨天,也還不對明天感興趣。每天早上出門去高中上學,就把我們拋在腦後。而當他傍晚回到家,雖然開心見到我們,也從不會想念。

我們永遠不曉得,那天是誰的老爸開的車,救護人員應該無法分辨兩個男人誰是兄,誰是弟。我們永遠也不曉得,究竟是什麼東西,在那個星期天失靈了。他們兄弟倆開同一輛車,我們永遠都不會曉得,究竟是誰害死了對方。

曲樂躺回到床上看著我,一副「快講呀!」的表情。我便開始說:

「愛普丁女士在她的狗過世那天,決定搬回『繡球花』。因為那天起,她覺得自己不中用了。她對我說,什麼大風大浪她沒見過。她經歷過戰爭與剝削,見過人們對德軍的恐懼,更走過一場痛徹心扉的愛情。對她來說,狗的離世是壓垮駱駝的最後一根稻草。她的狗叫梵谷,牠的前一個主人為了清除牠耳朵上的刺青,索性把牠耳朵給剪掉。」

「真是渾蛋。」曲樂邊罵邊點了根菸。

「這就是今天的故事。」

「就這樣?」他問

「沒──還沒結束呢。我接著問她:『愛普丁女士,想跟我講講痛徹您心扉的愛情故事嗎?』這逗得她樂不可支,還用大拇指頂住笑到快掉的假牙。『他叫米榭爾。』『很美的名字呢,米榭爾!』我回答道,『不過我得走了,我現在超趕。』她用疑惑的眼神看著我:『超什麼?』『超趕,我早上該做的事都沒做。您下午再跟我講米榭爾的故事,好嗎?』我說。她點頭說好,我便離開四十五號房,留下她和令她心痛的愛情與狗。傍晚再去巡房,她的沙發和床已經清空,因為她突然一個中風,人就走了。看吧,我的工作日常就是如此,隨時得張大耳朵待命,隨時都有事發生。」

「馬的,真慘!」

「雖然如此,每天還是有笑不完的事啦。」

「幫人換尿布和推輪椅嗎?」

我噗嗤笑了。曲樂沒再接話,他站起身來,彷彿受人崇拜的王子那樣,他沒意識到自己活在自己的世界裡。他靠窗把手上的菸頭丟到院子去。我唸了他一頓,因為窗開著,很冷。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。