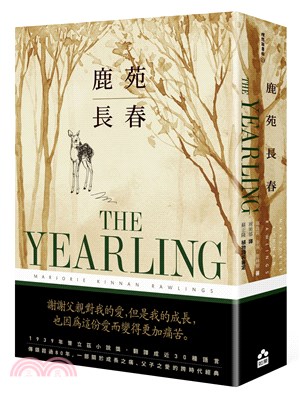

鹿苑長春

商品資訊

系列名:理想圖書館

ISBN13:9789578567986

替代書名:The Yearling

出版社:如果

作者:瑪喬莉‧金南‧勞林斯

譯者:周沛郁

出版日:2021/04/26

裝訂/頁數:平裝/496頁

規格:21.2cm*15cm*3.2cm (高/寬/厚)

重量:614克

版次:1

商品簡介

謝謝父親對我的愛,但是我的成長,

也因為這份愛而變得更加痛苦。

☆這是一本關於成長之痛,也是關於父子之愛的不朽名著。

☆1939年普立茲小說獎,傳頌超過80年經典全譯本

☆翻譯成近30種語言,全球銷售百萬冊,影響張愛玲、露薏絲.勞瑞等全球數代作家

這本書的主角是一個小男孩,但這故事是為所有人寫的。

它喚醒你我在成長中必然遭遇的失落,

也讓我們看到,所有父母面臨的,那個關於保護與放手的難題。

小男孩裘弟,和他的爸媽,還有兩隻獵犬,住在原始灌木叢林中的小木屋。離他們最近的鄰居,住在六公里外。如果想買一個罐頭,必須走一整天的路,才能看到一家商店。

在這裡生活很辛苦,但裘弟過得無憂無慮,只懂得喊餓喊累貪玩,他知道只要有父親潘尼在,沒有什麼事情是解決不了的。

潘尼自己從小營養不良加勞動過度,成年後長得瘦弱矮小。他為了補償自己不曾有過的童年,幾近寵溺地守護著兒子裘弟。

故事描述了男孩蛻變成大人的關鍵一年。

這一年,裘弟第一次跟著獵熊,目睹殺戮與求生的自然法則。與鄰居佛瑞斯特家結怨,體驗了人性的卑劣。父親差點因蛇咬而喪命,唯一的好友乾草翅罹病夭折,還有幾乎毀天滅地的暴風雨,和隨之而來的恐怖瘟疫,讓他近距離接觸到死亡的恐怖。

但在潘尼的保護下,裘弟眼中美好祥和的世界從來不曾真正動搖。然而,潘尼一時心軟,答應讓裘弟收養那隻失去母鹿的初生小鹿,卻埋下衝突的種子。當飢餓的威脅步步進逼,潘尼再也抵擋不住時,男孩也被迫在夢想的破碎中一夕長大……

※ ※ ※

作者以她深愛的十九世紀末美國南方原始灌木林為最美麗的背景,將男孩的蛻變,與大自然天地不仁的運行法則,細膩地交織成這個動人的故事。

當小鹿在男孩槍口下斷氣,飢餓、死亡、人性的殘酷等現實蜂擁而至。男孩和父親都在心碎中認清了成長的本質。

☆本書為了還原美國佛羅里達州十九世紀末的原始自然風土,特別邀請師大翻譯所蘇正隆副教授進行植物譯名審定。

【感動推薦】

「有一種書,是人們少年時代愛讀的作品,隔了許多年以後再拿起來看,仍舊很有興味,而且有些地方從前沒有注意到的,後來看到了會引起許多新的感觸。看這樣的書,幾乎可以說是我們自己成熟與否的一個考驗。這樣的書不多,像這本《鹿苑長春》就是一個例子。」--張愛玲

「勞林斯夫人第一次創造出如此貼近讀者、如此真實的一群故事人物。」

──《紐約時報》

「傑作!……這部小說的力量很微妙,它對自然世界的描繪層層疊疊,直到書的節奏幾乎到達一種玄妙的境界。」──《完美婚姻》作者 蘿倫.葛洛芙

「《鹿苑長春》是一本我一讀再讀的書。」──紐伯瑞文學獎《記憶傳承人》作者 露薏絲.勞瑞

「《鹿苑長春》是一部非常傑出的作品。勞林斯夫人創造了一個小奇蹟……她完全掌握小孩子的時間感,在孩子的眼中,所有的事情都會永遠持續,而季節的變化總是發生在不知不覺中。」──《美國圖書協會雜誌》(Booklist)

「勞林斯的筆調真誠,有一種獨特的美……她用一種從容不迫的方式推展情節,讓讀者從頭驚豔到尾。」──福蘭媒體集團 (Forum),菲力普.赫通

作者簡介

瑪喬莉.金南.勞林斯(Marjorie Kinnan Rawlings, 1896-1953)

美國作家,生於華盛頓特區,代表作《鹿苑長春》出版後連續兩年盤踞暢銷榜,並榮獲一九三九年普立茲小說獎。一九四六年改編成同名電影,入圍奧斯卡六項提名。二○○八年,美國政府還為她與這部作品發行了一枚紀念郵票,畫面以勞林斯的肖像為核心,背後是一片佛羅里達原始風光,和一隻低頭望著池水的小公鹿。

勞林斯雖生長於美國北方,但深受南方佛羅里達州的原始林區吸引,因而搬到那裡定居、終老。與同時代大文豪海明威、詩人佛羅斯特、天才編輯柏金斯(Max Perkins)等人經常往來。她熱愛大自然,曾描述荒野帶給自己「一種前所未有的平靜、孤絕與安全感」。搬到佛州後,她努力融入當地居民的生活方式,甚至深入灌木叢林深處跟著他們務農、打獵和釣魚。她將自己對自然的崇敬,以及在那塊土地人們的生活方式,融入作品之中,讓人重新思索與大自然和諧共處的真理。她的半自傳性小說《十字溪》(Cross Creek,暫譯),被認為足以媲美梭羅的《湖濱散記》。

植物中文譯名審定

蘇正隆

台師大翻譯研究所副教授,國家教育研究院中英雙語詞彙審譯委員。畢生熱愛植物,長年鑽研台灣原生植物與文學中的植物。

譯者簡介

周沛郁

森林系碩士,一手譯小說,一手譯科普書,一邊在武術與各種運動中探索人體的奧祕。譯有《中年的意義》、《仿生設計大未來》、《花園裡的小宇宙》、《沉默證詞》等書。

書摘/試閱

小木屋的煙囪升起一道細而筆直的煙。剛冒出紅泥煙囪的煙是藍色的,飄入四月那片藍天之後就由藍轉成了灰。男孩裘弟望著那道煙推測:廚房的爐火將熄,午餐後母親正在掛起一個個鍋子和平底鍋;這天是星期五,她會拿起鞣木枝葉做的掃帚掃地,要是他運氣好,她掃完地還會用玉米芯當刷子刷刷地,如果刷起地來,等到她發現他不見蹤影的時候,他已經抵達溪谷了。他把鋤頭平衡在肩上,站了一會兒。

要是他面前沒有這一排排等著除草的玉米苗,這片林間墾地本身其實很宜人。野蜂發現前門邊有苦楝樹,於是貪婪地鑽進那薰衣草色的嬌嫩花叢裡,彷彿灌木林裡沒其他花朵似的;它們好像已經忘了三月的黃花茉莉,還有即將在五月綻放的月桂和木蘭。黑金相間的身軀敏捷飛舞,他突然想到可以跟著它們的飛行路線,找到琥珀色蜂蜜滿溢的蜜蜂樹。冬天的蔗糖漿用完了,果醬也所剩無幾。和翻土比起來,找蜜蜂樹是更崇高的工作,玉米可以改天再說。午後充滿一種輕柔的悸動,像蜜蜂鑽進楝花一樣鑽進他的身體裡,所以他必須越過這塊墾地,穿過松樹林,沿著道路走向奔流的小溪。蜜蜂樹可能就在水邊。

他把鋤頭靠在木條柵欄上,走過玉米田,來到小木屋看不到的地方。他兩手一撐,翻過柵欄。父親駕馬車去葛雷姆斯維爾,獵狗老茱跟去了,不過利普那隻牛頭犬和新來的雜種小獵犬波克看到他的身影翻出柵欄,就朝他跑去。利普叫聲低沉,不過那隻雜種小狗的叫聲高昂尖銳。牠們認出他來,不贊同地朝他搖動短尾巴。他叫牠們回院子去,牠們冷漠地在他背後望著他。他心想,這兩隻狗真可悲,只會追蹤、獵捕和殺戮,除了他每天早晚用盤子盛剩菜拿給牠們的時候,其他時候都對他沒興趣。老茱對人類很和善,但只對他父親潘尼.巴克斯特抱著經年不變的忠心。裘弟曾經想討好老茱,但牠一點也不領情。

「十年前你們都還小,」父親告訴他:「你兩歲,她還是狗娃娃。你傷了那個小東西,不是故意的。她沒辦法信任你。獵狗都是那樣子。」

裘弟繞過幾座放置工具的小棚屋和玉米倉,往南穿過馬列蘭櫟樹。他真想要一隻哈托奶奶養的那種狗。那是隻白色的捲毛狗,會玩把戲,每次哈托奶奶笑得身體搖來晃去時,狗就跳到她腿上,舔舔她的臉,搖著毛茸茸的尾巴,好像在和她一起笑。他真想要有個什麼專屬於自己的東西,會舔他的臉,跟著他,就像老茱跟著他父親一樣;什麼都好。他切進沙子路,往東跑去。到溪谷有兩哩路,但裘弟覺得自己可以永遠跑下去。替玉米除草的時候腿會痛,跑步卻不會。他緩下腳步,好好享受這條路。他已經跑過高大的松樹,把松樹拋在後頭了。灌木叢蔟擁著他正在走的這段路,濃密的沙松像兩堵牆圍在道路兩側,每棵都長得好細瘦,在男孩眼中,它們細瘦得能拿來當生火時的引火柴了。路爬升之後下坡,他在坡頂處停下腳步。松樹和黃褐色的沙土勾勒出四月天空的輪廓,而天空藍得像他那件手織襯衫,那是用哈托奶奶的木藍莖葉染出的靛藍。小朵小朵的雲靜止不動,像綻開的棉桃。正當他望著看時,天空裡的陽光消失了一下,雲變灰了。

他心想:「天黑前會下一小陣毛毛雨。」

下坡讓他忍不住邁開步伐奔跑,來到銀谷路厚實的沙地。七瓣杜鵑正在盛開,亮葉南燭和光果藍莓也是。他放緩了腳步,這麼一來,才能一棵一棵、一叢一叢地行經這些變化萬千的植物,每一棵樹每一叢灌木都既獨特又親切。他來到自己刻上山貓臉的木蘭樹旁。有木蘭樹,就代表附近有水源。他覺得很奇怪,一樣有土壤,一樣有雨水,但瘦骨嶙峋的松樹就是會長在灌木間,而小溪、湖泊和河邊則長出木蘭樹。哪裡的狗都是一個樣子,牛、騾子和馬也是,可是不一樣的地方卻有不一樣的樹。

「大概是因為樹完全不能動吧。」他做出定論。底下的土壤裡有什麼,它們就只能拿什麼。

路的東側突然向下傾斜,斜坡下方二十呎處是一道泉水。水岸長著茂密的木蘭樹、毛花大頭茶、楓香和灰色樹皮的梣樹。他往下走向涼爽樹蔭處的泉水,一股強烈的喜悅湧上心頭。這裡是他的祕密,是一個可愛迷人的地方。

清澈如井水的清泉,就這麼倏地咕嚕咕嚕冒出沙地,兩岸的翠綠枝葉則如同雙手般將它捧在掌心。水從地裡冒出的地方有個漩渦,沙粒在漩渦裡翻騰。過了淺灘,主泉從地勢較高處湧出,在白色石灰岩上蝕出一道溝,然後奔流而下,形成一條小溪。小溪匯入喬治湖,而喬治湖屬於聖約翰河的一部分,這條大河會一路向北最終注入大海。看到大海的源頭令裘弟興奮不已。大海雖然有其他源頭,但這個源頭專屬於他。他總愛想像除了他和野生動物、口渴的鳥兒,誰也不會來這裡。

這一小段旅程讓他暖烘烘的,而幽暗的溪谷伸出了清涼的手擱在他身上。他捲起牛仔褲的褲管,光著髒兮兮的腳,踩進淺淺的泉水中。他的腳趾陷進沙裡,沙輕柔地從腳趾縫隙滲出,漫過他骨感的腳踝。泉水沁涼入骨,起初刺痛了他的皮膚,接著潺潺流過他瘦如煙管的雙腿,舒服無比。他來回走動,遇到平滑的石頭就把大拇趾往石頭下探一探。他面前的溪水愈來愈寬,水裡閃過一群鰷魚。他把鰷魚趕過淺水處,牠們一下子就沒了蹤影,好像從來不曾出現過似的。一旁樹根裸露下垂的南方綠櫟下面有潭深水,於是他蜷伏在那裡,以為鰷魚可能重新出現,卻只遇上一隻南方豹蛙從泥巴底下鑽出頭來,牠盯著他看,隨即倉惶地跳進樹根下,惹得裘弟哈哈大笑。

他在豹蛙背後喊道:「我不是浣熊,不會抓你啦。」

一陣微風吹開他頭上蔭蔽的枝條,陽光篩落灑在他的頭上和肩上。頭頂暖洋洋的、結著硬繭的腳掌冰冰涼涼的,真舒服。微風停息之後,照進來的陽光也消失了,於是他涉水走向植被比較稀疏的對岸。一叢低矮的棕櫚輕輕拂過他,讓他想起自己塞在口袋裡的小刀,也想起他打從聖誕節就擬定的計畫:為自己做一個小水車。

裘弟不曾獨自做過水車。哈托奶奶的兒子奧利佛每次出海回來,都會幫他做一個。他專注地開始動工,皺著眉頭努力回想水車要什麼角度才能順暢轉動。他切下兩段分岔的細枝,削成大小相同的兩個丫字型。他記得,奧利佛總會特地把橫桿弄得又圓又平滑。溪岸一半高的地方長了一棵野櫻桃,他爬上樹,砍下一根細枝,它平滑得有如塗上光的鉛筆。然後他找來一片棕櫚葉,割下兩條四英吋長、一英吋寬的粗韌葉片,各在中央挖一道縱向的細縫,寬度足夠讓櫻桃枝穿過。兩條棕櫚葉必須斜斜地相交,像水車臂一樣,所以他小心翼翼地調整,然後在泉水下游幾碼的地方,把丫型細枝深深插進溪床的沙裡,兩根細枝的間距比櫻桃枝稍短一點。

水只有幾英吋深,不過水勢強勁,水流穩健。棕櫚葉做的水車輪必須剛好劃過水面才行。他嘗試了幾個不同的深度,等到滿意了,才把櫻桃枝橫桿架到細枝上。橫桿懸掛在那裡一動也不動。他焦急地轉動一下橫桿,讓橫桿卡進丫型的溝槽中。現在橫桿開始旋轉了。水流攫住一條棕櫚葉柔韌的末端,當水打過葉面時,橫桿會轉動,帶動另一條葉尖和溪水接觸。小小的槳葉不停地上上下下,旋轉了一圈又一圈。小水車輪會轉了,水車開始動了,和林恩那座磨玉米粉的巨大水車一樣,用悠哉的節奏轉呀轉。

裘弟深吸一口氣,猛地躺進長滿雜草的水邊沙地,完全沈浸在水車轉動的魔法當中。揚起、轉過、落下、揚起、轉過、落下——水車著實讓人入迷。這道泉水將不斷從大地咕嚕咕嚕湧出,一條永不止息的涓涓細流。它是注入大海的水流的源頭。除非水車葉子掉落,或是有松鼠咬落的月桂細枝卡住脆弱的水車輪,否則水車可以永遠轉動下去。當他變成一個老男人,來到他父親的年紀,水車激起波紋的動作沒道理不像他當初一手促成之時那樣繼續轉動。

他搬開那塊邊緣抵到他凸肋骨的石頭,挖了挖沙地,為自己的屁股和肩膀騰出一個小窩,然後他伸出一隻手臂當枕頭。一道陽光覆蓋在他身上,像薄百衲被一樣輕薄溫暖。他沉浸在沙土和陽光之中,慵懶地望著水車。水車的動作讓他昏昏欲睡,他的眼皮隨著棕櫚葉的水槳閉又張張了又閉。水車輪甩出的一滴滴銀色水珠,模糊成一條線,好似流星的尾巴。水流發出小貓舔舐東西的聲音。一隻雨蛙鳴唱片刻便不再吭聲。有一瞬間,男孩似乎和雨蛙、水車閃爍的水滴一同掛在長滿帚蟹甲菊的蓬鬆高岸邊;他沒跌落邊緣,卻陷入那片柔軟之中,在藍天白雲的擁抱之下睡著了。

醒來時,他還以為自己置身另一個地方,而不是在溪岸。他所處的世界完全不同,讓他一時間以為自己還在作夢。太陽不見了,光影也全都消失無蹤。南方綠櫟的黝黑樹洞沒了,木蘭樹的光滑綠葉也不見了,原本野櫻桃枝條篩落陽光之處,再見不著金黃的蕾絲圖樣。整個世界都是一片柔和的灰,而他躺在一片細密如瀑布水霧般的霧氣之中。霧氣搔癢了他的皮膚,微帶溼氣,既暖和又略帶涼意。他翻身躺下,覺得好像仰望著哀鴿的柔軟灰色胸膛。

他仰躺著,像幼嫩的植物一樣吸收細緻的雨絲,當他的臉終於溼了,衣衫摸起來也潮潮的,他離開了自己的窩。他突然停住了。曾有隻鹿在他睡著的時候來到泉水旁;剛留下的足跡從東岸而下,停駐在水邊,那形狀尖而細,是母鹿的足跡。足跡深深陷進沙子裡,所以他知道母鹿有點年紀了,而且體形還不小,或許是懷了鹿寶寶所以才這麼重。牠沒看到他睡在那裡,便走下溪谷來暢飲泉水,接著才聞到他的氣味,於是牠驚嚇地轉過身,在沙地上留下一片困惑的凌亂痕跡。足跡爬上對岸,留下憂慮的長長痕跡。也許牠根本還沒喝到水就聞到了他的氣味,然後轉身飛快逃跑,揚起陣陣沙土。他希望牠現在不是睜著大眼睛,口渴地待在灌木叢裡。

他四處尋找,看看有沒有別的足跡。曾有松鼠在兩岸上下追逐,不過牠們一向大膽。有隻浣熊曾去過那裡,牠的腳就像指甲尖尖的手;不過他不確定浣熊是多久以前來的,父親才有辦法分辨各種野生動物的經過時間。但母鹿肯定來過,而且嚇著了。他又轉身看看水車。水車正在平穩地轉呀轉,彷彿一直以來都在那裡似的。棕櫚槳葉雖然脆弱,卻勇敢地展現出力量,隨著淺淺的泉水波動,在緩和的雨中閃閃發亮。

裘弟望向天空。天色灰濛濛一片,他分不清時間,也不知道自己睡了多久。他蹦蹦跳跳地爬上西岸那片長滿光滑冬青的開闊低窪地。正當他站在那裡猶豫要走還是要留之際,雨輕柔地停了,正如它最初落下時那般輕柔。西南方揚起一陣微風。太陽露了臉,雲朵滾滾,聚攏成一大團白色翻騰的羽毛填料,一道彩虹拱橋橫跨東方,如此美麗,如此繽紛,讓裘弟感覺看了幾乎無法自已。大地一片淺綠,空氣幾乎清晰可見,被雨水清洗過的陽光染得金黃,而所有的樹木、小草和灌木都在雨滴的潤澤下,熠熠生輝。

喜悅之泉在他的心中翻湧,就像小溪的泉源一樣無法抑制。他舉起雙臂,伸直在肩膀上宛如蛇鵜的翅膀。他開始繞圈圈打轉,愈轉愈快,直到內心的狂喜變成一道漩渦,然後就在他覺得自己快樂得要炸開來時,他感到一陣暈眩,眼睛一閉倒向地上,仰躺在帚蟹甲菊之中。大地在他底下轉動,隨著他轉動。他睜開眼睛,上方旋轉著四月的藍天與棉花般的雲朵。男孩、大地、樹木和天空一同轉動。當旋轉止息,頭腦清醒,他站起身來。他覺得飄飄然的,有點頭重腳輕,不過某部分的他感到放鬆與欣慰,而且,四月天將會再來,就像尋常的每一天會一再來到。

他轉身飛奔回家。他深深吸進潮溼芬芳的松樹氣息。之前阻礙他腳步的鬆軟沙土,因為雨水而變得扎實了,所以回去的路程很愜意。當巴克斯特家林間墾地周圍的那片長葉松映入他眼簾時,太陽已經快要西沉。松樹在西邊金紅天色的襯托下,顯得高大而黝黑。他聽見雞隻咯咯地吵鬧聲,知道有人剛餵過牠們。他彎進林間墾地。飽經風霜的泛灰色木條柵欄,在華麗的春日陽光下反射出光芒。樹枝和紅泥造的煙囪冒出捲捲濃煙,爐子上的晚餐快煮好了,荷蘭鍋裡正烤著熱騰騰的麵包。他希望父親還沒從葛雷姆斯維爾回來。他這時才第一次想到,父親不在家,也許自己不該離開,如果母親需要木柴,一定會生氣的,就連父親也會搖搖頭說:「兒子啊……」他聽到老凱薩噴鼻息的聲音,明白父親已經早他一步回來了。

墾地上一片歡喜的喧鬧聲。馬在大門邊嘶鳴,小牛在牛棚裡一聲聲哞叫而母牛一聲聲回應,小雞尖聲咯咯,四處尋食,狗兒也因食物和黑夜的到來而吠聲陣陣。肚子餓的時候有人餵食很幸福,家畜滿懷著確信的期待。這個冬末過得很拮据;不只是玉米,連草料、乾豇豆都短缺。不過現在四月了,牧草青翠多汁,就連雞隻也吃青草的嫩芽吃得津津有味。那天下午,獵狗發現了一窩小兔子,有了這樣的珍饈,巴克斯特家晚餐桌上的剩菜在牠們眼裡顯得可有可無。裘弟發現趴在馬車下的老茱,跑了這麼多哩路的她已經精疲力竭。他推開前柵門找父親去。

潘尼.巴克斯特正在木柴堆旁,身上還穿著細平布西裝外套。那是他結婚時穿的西裝,現在則在上教堂或做買賣的時候穿,為了體面。外套的袖子過短,不是因為潘尼長高了,而是外套經年在潮溼的夏季掛著,又用熨鐵一遍遍燙過,所以纖維縮了水。裘弟看見父親的大手(那手和他的身材相較之下顯得巨大)抓住一捆柴枝,他在做裘弟該做的事,而且穿著好外套,裘弟連忙跑過去。

「爸,我來。」

他希望這時候的積極表現能彌補自己之前的過失。父親站直了腰。

「兒子,我差點洩了你的底。」他說。

「我去了溪谷。」

「今天天氣太好,去那邊正好;」潘尼說:「其實去哪裡都適合。怎麼跑那麼遠啊?」

很難想起他為什麼去那裡,感覺好像是一年前的事了。他必須回溯到自己放下鋤頭的那一刻。

「噢。」他想起來了:「我本來想跟蜜蜂去找蜜蜂樹。」

「找到了嗎?」

裘弟茫然地呆住。

「唉,我現在才想起來要找。」

他覺得自己好蠢,像捕鳥獵犬給人抓到在追田鼠。他怯怯地看著父親。父親的淡藍色眼睛閃閃發亮。

「說實話吧,裘弟,人要敢做敢當,蜜蜂樹是去玩的好藉口吧?」

裘弟咧嘴而笑。

「我還沒找到蜜蜂樹,就只想到要去玩了。」他承認。

「我想也是。我怎麼知道呢?其實我駕車去葛雷姆斯維爾的時候,自言自語說,『裘弟他啊,不會除草除太久的。我還是小男孩的時候,這麼美好的春天會做什麼?』然後我心想,『我會去晃晃』。只要可以跑來跑去,去哪裡都好。」

男孩感到全身一陣暖意,但不是因為低垂的金黃太陽。

他點點頭說:「我也是這麼想的。」

「可是你媽啊,」潘尼說著朝房子抬了抬下巴,「不贊成閒晃。大多女人一輩子也不懂為什麼男人喜歡遊蕩。我沒讓她知道你不在。她問裘弟在哪,我說:『喔,應該就在附近吧。』」

他一隻眼眨了眨,裘弟也對他眨眨眼。

「男人為了和平,得團結在一起。你幫你媽抱一大捆柴去吧。」

裘弟用雙臂抱了滿滿一堆柴,匆匆進到屋子裡。母親正跪在爐子前面。香料的氣味撲鼻而來讓他餓得發慌。

「媽,不會是番薯餅吧?」

「就是番薯餅,你們兩個別到處閒晃亂跑,拖太久啊,晚餐已經好了。」

他把木柴丟進柴箱,碎步跑向牲畜欄。父親正在替崔克西擠奶。

他回報道:「媽說快把事情做完過去。要我餵老凱薩嗎?」

「我餵過了,可惜只能給牠吃那種東西。」潘尼從三腳擠奶凳上站起來。「牛奶拿進去,別像昨天那樣絆到,灑出來浪費掉了。崔克西,別急……」

潘尼從母牛身邊走開,走向一旁棚子下的牛欄,崔克西的小牛就拴在那裡。

「崔克西,來啊。噓,小姑娘⋯⋯」

母牛哞叫著走向牠的小牛。

「好啦,別急。你和裘弟一樣貪心。」

潘尼摸摸母牛和小牛,然後跟著男孩往屋裡去。他們輪流在洗手檯盥洗,用掛在廚房門外的滾桶式毛巾擦擦手和臉。巴克斯特媽媽已經就坐,正在替他們擺盤子。她龐大的身軀佔據了狹長餐桌的一側,裘弟和父親則坐到她的左右兩側。對他們兩人而言,她坐主位似乎是理所當然的事。

「你們今晚都餓了吧?」她問。

「我吃得下一桶肉、一大堆餅乾。」裘弟說。

「最好是。你的眼睛比肚子還大。」

潘尼說:「要不是學乖了,我也會說我吃得下那麼多。每次去葛雷姆斯維爾回來都好餓。」

她說:「你去那裡嚐了點私酒,當然餓了。」

「今天只喝了一點點。是吉姆.特恩巴克請的。」

「那想必沒喝多少了。」

裘弟什麼也聽不見,他眼裡只有自己的盤子。他這輩子從來沒這麼餓過,歷經這個匱乏的冬天和遲來的春天,巴克斯特一家子的食物沒比牲畜的寬裕多少,今天母親終於煮了頓豐盛得足以請牧師吃的晚餐。有摻了肥培根的美洲商陸,三明治(夾了馬鈴薯、洋蔥,和他昨天抓到的鱷龜)、酸橙餅乾,以及他母親手肘邊的番薯餅。他的渴望彼此拉鋸,要再吃點餅乾,還是另一份三明治好呢?痛苦的經驗告訴他,再吃下去就會突然沒肚子吃蕃薯餅了。選擇顯而易見。

「媽,」他說,「我可以吃我的番薯餅了嗎?」

她龐大的身體正好吃到一半停下來休息,便俐落地幫他切了一大塊。他立刻埋首其中享受那香噴噴又可口的美妙滋味。

「我忙好久才做好的」她抱怨著:「結果還沒喘過氣來,就給你吃掉了。」

「我是吃得快,」他承認:「不過味道我會記住很久。」

晚餐結束,裘弟吃撐了,就連平常小鳥胃口的父親,這次也多添了一回餐食。

「感謝上帝,我滿足了。」他說。

巴克斯特媽媽嘆了口氣。

「如果有人可以幫我點蠟燭的話,我就能洗點盤子,也許還有時間坐下來享受享受。」

裘弟離開座位,點了一支動物油脂做成的蠟燭。澄黃燭光搖曳,他望向東邊的窗外。滿月正在升起。

父親說:「滿月正亮,浪費月光就太可惜了。」

裘弟來到窗旁,兩人一起看著月亮。

「兒子,看到滿月,你有想到什麼嗎?記得我們說過要做什麼嗎,四月滿月的時候?」

「我不記得了。」

不知怎麼,季節的變換總讓他意外,一定得活到父親那個年紀,才能把季節牢記在心,記得年頭到年尾月亮盈缺的時間。

「你沒忘了我跟你說的吧?真是的,裘弟。兒子啊,四月的滿月,熊會爬出牠們冬眠的窩。」

「老瘸子!你說牠出來的時候,我們會埋伏等著牠!」

「沒錯。」

「你說,我們到牠足跡來來去去、交會的地方,應該就能找到牠的窩,還有牠,牠會在四月跑出來。」

「而且胖嘟嘟。又胖又懶。牠一直窩著,所以肉很甜美。」

「然後牠沒有很清醒,可能比較好抓。」

「沒錯。」

「爸,什麼時候可以出發?」

「除完草就走。還要看見熊跡才行。」

「我們要從哪開始追捕牠啊?」

「最好去溪谷泉水那裡,看看牠有沒有跑出來,去那裡喝水。」

「今天我在那裡睡覺的時候,有一大頭老母鹿去那裡喝水耶。」裘弟說:「爸,我自己做了一個小水車,轉得很好。」

巴克斯特媽媽整理鍋碗瓢盆的聲響停住了。

「你這個狡猾的畜生。」她說。「我現在才知道你跑出去。你快像雨裡的泥巴路一樣滑溜了。」

裘弟放聲大笑。

「媽,我騙過妳了耶。媽,說啊,我終於騙過妳了。」

「你騙過我了。我還站在火爐邊做番薯餅……」

她沒真的生氣。

「哎呦,媽,」他哄著她。「如果我變成畜生,只吃樹根和草怎麼辦。」

「那就不會有人惹我生氣了。」她說。

同時之間,他看見她嘴角的扭動。她努力想隱藏笑意,卻辦不到。

「媽笑了!媽笑了!妳笑了,沒發火!」

他衝到她背後,解開她的圍裙繫帶,任圍裙滑落到地板上。她笨重的身軀快速地轉過來,搧了他兩個耳光,但力道輕如鴻毛,是鬧著玩的。他又陷入下午那股狂喜,彷彿置身帚蟹甲菊中轉起圈圈來。

「把桌上的盤子掃下來,你就知道誰要發火了。」她說。

「我忍不住嘛。頭好昏。」

「你昏頭了。」她說:「完全昏頭了。」

她說的對。四月讓他昏了頭。春天令他發暈。他就像星期六晚上的蘭姆.佛瑞斯特一樣醉醺醺的。他的頭泅游在太陽、空氣和灰濛濛細雨釀成的烈酒裡。水車讓他心醉,還有母鹿的到來、父親掩護他跑去玩、母親替他做蕃薯餅還對他笑。安穩舒適的木屋裡的燭光和籠罩屋外的月光,耀眼刺目。他想像老瘸子那隻少了根趾頭、為非作歹的大黑熊,在冬眠的窩裡站起身來,品嚐柔和的空氣、嗅聞月光,就像裘弟一樣。上床時他興奮極了,無法入睡。那天的美好事物在他心裡留下了一個印子,所以往後此生,每當四月一片嫩綠,舌尖嚐得到雨的滋味時,他就會有一道舊傷隱隱作痛,某件他不大記得的事會讓他胸臆充塞懷舊之情。一隻三聲夜鷹的叫聲劃過明亮的夜,轉眼間他就睡著了。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。