商品簡介

1.精心選目:收錄加繆代表性作品,涵蓋小說、散文、筆記等文體,從時間跨度上貫穿加繆的創作歷程。

2.完整呈現:法國文學研究專家郭宏安翻譯、研究加繆成果完整呈現。

3.可靠底本:根據法國伽利瑪出版社“七星文庫”版翻譯,註釋詳盡。

4.過硬譯本:“傅雷翻譯出版獎”獲得者翻譯,譯文準確、優美。

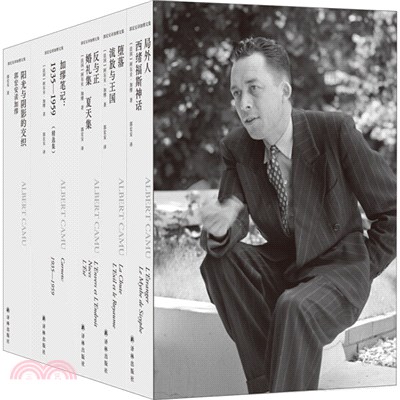

5.全新裝幀:精裝方脊,使用正版授權圖片設計封面;內文使用順紋紙,柔軟輕盈,閱讀舒適。

本套裝收錄加繆作品:

《反與正》(L’Envers et L’Endroit),1937

《婚禮集》(Noces),1938

《局外人》(L’Étranger),1942

《西緒福斯神話》(Le Mythe de Sisyphe),1942

《夏天集》(L’Été),1 954

《墮落》(La Chute),1956

《流放與王國》(L’Exil et le Royaume),1956

《加繆筆記》精選集(Carnets),1935—1959

郭宏安作品:

《陽光與陰影的交織:郭宏安讀加繆》

作者簡介

阿爾貝·加繆(Albert Camus,1913—1960)

法國著名小說家、散文家和劇作家,最年輕的諾貝爾文學獎獲獎作家之一。

他有著冷峻而不乏溫情的面孔,俊朗而略顯清癯的輪廓,博大而偶見僵硬的情懷,清醒而不事偽裝的精神,澄澈而時現激憤的文筆,高貴而不畏強權的心靈。

郭宏安(1943—)

1966年畢業於北京大學西語系,1981年畢業於中國社會科學院研究生院外文系。歷任第二砲兵司令部參謀,新華社對外部翻譯,瑞士日內瓦大學進修生,中國社會科學院榮譽學部委員、外國文學研究所研究員、博士生導師。自20世紀80年代開始從事加繆研究和翻譯,至今不輟。

名人/編輯推薦

加繆的非凡魅力,或許就在於他的既反精英又反大眾,以及發自骨子裡的熱情和冷酷。他只用少量的天才之作就征服了這兩個階層,同時也成功地擋住了他們更近一步靠近他的企圖,就像莫爾索用槍聲終結了日常世界對他的圍攏。郭宏安這套加繆文集即是聚焦於這些天才之作的,它們是加繆寫作的局部事實,也是他靈魂意義上的全部。

——作家 趙松

除了加繆以外,我想不起還有其他現代作家能喚起愛。

——蘇珊·桑塔格

加繆說過,誕生到一個荒誕世界上來的人真正的職責是活下去,是意識到自己的生活,自己的反抗,自己的自由。

——威廉·福克納

加繆在20世紀頂住了歷史潮流,獨自繼承著源遠流長的醒世文學,他懷著頑強、嚴格、純潔、肅穆、熱情的人道主義,向當今時代的種種粗俗醜陋發起了勝負難卜的宣戰。

——薩特

他(加繆)作為一個藝術家和道德家,通過一個存在主義者對世界荒誕性的透視,形像地體現了現代人的道德良知,戲劇性地表現了自由、正義和死亡等有關人類存在的基本的問題。

——1957年諾貝爾文學獎頒獎詞

沒事兒我就會把加繆的《局外人》讀上一遍。

——馬伯庸

序

《加繆筆記:1935—1959(精選集)》譯後記

1935年5月,阿爾貝·加繆參與《阿斯杜里起義》的創作,時年二十二歲;1960年1月,加繆在前往巴黎的時候殞命於車禍,時年四十七歲。二十五年間,從初入文壇到猝然棄筆,加繆以近似筆記的形式寫下了日記、思考,內容包括文學、哲學、政治、關於人類命運的觀點、寫作計劃、構思、提綱、讀書隨想、花草樹木、風景、遊記、交往、偶爾聽到的別人的對話、故事以及對本人作品評論的反應等,共寫了九本學生用的練習簿,其中有些條目,例如第七本,還打印成冊。這九本筆記本中的文字真實生動地表現了作為作家的加繆的創作經歷、思想演變和精神歷程,看似隨手而記,實則精心結撰,何況事後還有修改、補充和刪減等。伽利瑪出版社於1962年、1964年和1989年分別出版了這九本筆記,分為三卷,總名曰《加繆筆記》(Carnets)。九本筆記,分別稱為“筆記本Ⅰ”“筆記本Ⅱ”……直至“筆記本Ⅸ”,兩千五百餘個條目,短則一個詞,長則兩千字,有一段竟達三千字,可說是洋洋大觀。本書選擇了近一半的條目,捨棄了引文、提示性的詞語以及因為不明就里而無從猜測的文字等,意在精彩也。

九本筆記本,加繆將作為一個藝術家的所見所聞、所思所想、所行所為通過簡明扼要、澄澈如水的文字表現了出來,讀來似清流樣沁人肺腑,似雕刻般印上腦際。他是一個小說家、劇作家和隨筆作家,然而他往往以藝術家自稱,作家當然是藝術家,可是一位作家堅持稱自己是藝術家,就不那麼當然了。在筆記中,加繆說:“要寫作,在表達上永遠應該稍稍不及(與過相比)。反正勿饒舌。”“真正的藝術品是說得少的作品。”一個人寫作時應該做到的“是學會自我控制”。這是加繆對自己提出的要求,也是他對文學寫作提出的要求,往更遠些說,是對人類文字表達提出的要求。加繆是一位“相信文字”的作家,是一位自覺追求風格的藝術家。他的作品是古典主義的大手筆,他的風格是一種“高貴的風格”,是一種“恰到好處”“含而不露”的風格。他談及自己的寫作時,經常見諸筆端的是“限制”“堤壩”“秩序”“適度”“柵欄”等表示“不過分”的詞彙,總之是“勿饒舌”。這種對於“度”的自覺意識,使加繆為文有一種挺拔瘦硬、沖淡清奇的風采。 《加繆筆記》就是一個明證。

“饒舌”,加繆用的是“bavardage”,即為喋喋不休的閒話,譯為“饒舌”,可謂恰當。文壇上確有一部分人,下筆如同呼吸,滔滔不絕,一瀉千里,但是言不及義,難免產生一堆文字垃圾。加繆以為不可。筆記一類的文體,本來就要求簡明扼要,開門見山,一擊便中,但是加繆寫作筆記,不單單是遵循為文的規矩,而且還有意簡單,不說廢話,言簡而意賅。作為一個中國人,譯者雖不才,但是與加繆不免心有戚戚焉。老子說:“多言數窮,不如守中。”莊子說:“天地有大美而不言。”孔子說:“敏於事而慎於言。”這都是每一個中國人應牢記在心的古訓。就為文而言,清人劉大櫆的主張就更與加繆跨越時空相視而笑了。他說:“文貴簡。凡文筆老則簡,意真則簡,辭切則簡,理當則簡,味淡則簡,氣蘊則簡,品貴則簡,神遠而含藏不露則簡,故簡為文章盡境。”他把為文的“老”“意”“辭”“理”“味”“氣”“品”“神”諸般一一說到,最後歸結為“文章盡境”,可以說是對“簡”字的鞭辟入裡、全面深刻的理解。可見無論古今中外,作文的道理是一致的,即“勿饒舌”。

如果說筆記體的文字要求當日事當日記,勿饒舌是其固有的品格,《加繆筆記》還不足以印證加繆的主張的話,那麼試舉小說《局外人》為例,以說明之。 “勿饒舌”的主張是加繆在1938年8月(?)提出的,那時他已開始創作《局外人》了。實際上,遠在1935年,加繆就有了寫作一部關於“自由的人”作品的念頭,到了1938年,《局外人》的大量的細節就出現了,1940年5月,書完成了,名之曰《局外人》,1942年由伽利瑪出版社出版。這本書至今仍居暢銷書之列,雖然它不是一般意義上的暢銷書。從孕育到呱呱墜地,一件作品經過了七年的醞釀和磨煉,譯成中文僅僅五萬餘字,可謂精練到了極致。 《局外人》具有古典主義的澄澈,文筆老到,意圖真誠,詞語懇切,道理恰當,滋味清淡,氣勢蘊藉,品格高貴,精神深遠而含蓄不露,無一廢詞綴句,所以甫一問世,即好評如潮,曆七十五年而不衰,可以說是“勿饒舌”之典範。 “真實的藝術品是說得少的作品。”《局外人》是一件真實的藝術品,它說得少,可它含義雋永,對它的解說連篇累牘,至今似乎還沒有窮盡。

1957年10月,諾貝爾文學獎落在了加繆的頭上,在此之前,他一直是貧窮的,但是他從不抱怨,不追求也不羨慕有錢人的生活,而是盡情享受大自然的不費分文的饋贈:陽光和大海,堅信“地上的火焰抵得上天上的芬芳”。他蔑視的是富人的炫耀,捍衛的是窮人的尊嚴。他在《筆記本Ⅶ》中寫道:“我最喜歡的十個詞,答案:世界,痛苦,土地,母親,人,荒原,榮譽,貧窮,夏天,大海。”“貧窮”赫然位列其中。這可以說是從根本上概括了加繆的世界觀和人生觀。加繆對世人發出了這樣的警告:“寧可貧窮而自由,不要富有而為奴。當然人人都願意富有而自由,這就是有時候使他們既貧窮又為奴的原因。”他不想空洞地頌揚貧窮,只想自由地生活而甘願貧窮,以保持精神上的獨立。 “貧窮是一種以慷慨為美德的狀態。”慷慨者,不吝嗇之謂也。這不禁讓人想起了“簞食瓢飲居陋巷,回也不改其樂”的故事。這故事在過去是一樁美談,不知今日變成了什麼。現代人為什麼不幸福?司湯達說,是因為我們“虛榮”。虛榮導致貪婪,貪婪引發逐利,逐利形成了靈與肉的分裂。信矣!

加繆從不攀附權貴,正相反,他以此為恥。 1953年4月,他的妻子接受了法國總統奧里奧爾的午餐邀請,加繆得知後很生氣,並在一次旅行中向母親講了這件事。母親問他吃了什麼,他說什麼也沒吃,因為他們拒絕了邀請。加繆的母親說:“這很好,兒子,這些人和我們不是一路人。”“不是一路人”,說得多好!加繆一向不理解巴黎有錢人的生活,他不習慣上流社會甚至知識界的生活,他只在印刷和排字工人中間感到自在,視他們為朋友。他在筆記的第七本中寫道:“在阿爾及爾,別墅區內的高牆上開滿鮮花。這是另一個世界,我在那裡感到被流放。”“另一個世界”,說得多好!這與他拒絕法國總統的午餐邀請出於同一機杼。加繆出身貧寒,但是他認為他的家庭“有一種高貴的氣質”,身處有錢人的世界無異於一種流放。以一種平常心看待財富與地位,並不是每個人都能做到的,甚至有些以“民主”為標榜的人以見到廢帝為榮,口稱“皇上”,說不定還沾沾自喜呢。 “巴黎是一座叢林,那裡的野獸很難看。”所以,他獲得諾貝爾獎之後,在普羅旺斯的盧爾馬蘭買了房子。加繆是一位藝術家,堅信“是藝術和藝術家重建了這個世界,但永遠是懷著一種抗議的背後意圖”,所謂“背後意圖”乃是一個“反抗的人”對抗和批判一個“荒誕的世界”,最後達到“博愛”和“幸福”,而這種對抗和批判不能直接地說出來,因為“藝術的活動有其廉恥。它不能直接地把事情說出來”。所以加繆才說:“我為什麼是一個藝術家而非哲學家?因為我根據詞句而非概念來思考。”他從具體的事物出發,也就是說他從所見所聞、所思所想、所作所為出發來進行有血有肉的思考。在他的眼中,藝術具有至高無上的地位,“它(藝術)是我們這個無序的種族產生的有序的產物。這是千百個哨兵的吶喊,千百座迷宮的迴聲,這是人們無法遮蓋的燈塔,這是我們可以對我們的尊嚴給出的最好的見證”。 《加繆筆記》是否一種見證?我想起碼加繆是懷著這樣一種心情寫出了攀登藝術高峰過程中的艱難的行走與攀爬。 《加繆筆記》止於加繆剛過四十六歲的時候,所記錄的正是這樣的一種充滿了痛苦與歡樂的旅途。令人扼腕的是,一個絢爛之後漸趨平淡的人竟然折戟於盛年,豈非荒誕乎?

……

瑞士阿爾卑斯山間的路旁常有一塊牌子,上面寫著這樣一句話:“停一下吧,欣賞啊!”立牌子的人深諳旅遊者的心理,他希望那些乘車的、騎馬的、徒步的人,都暫時停下自己的腳步,喘一口氣,好好觀賞這雄渾而綺麗的風景:山間的湖泊,倒掛的瀑布,峰頂的積雪,碧綠的草場,絢爛的野花,挺拔的松柏,悠閒的牛羊……我很希望能有這樣一塊牌子,寫上這句話,讓你在這一部《加繆筆記》的選本面前,“停一下吧,欣賞啊!”在你一生的旅途上,或是一馬平川,或是崎嶇山路,的確需要喘一口氣啊!當然,我願意再加上一句:“理解啊!”

《陽光與陰影的交織:郭宏安讀加繆》後記

代跋:標準· 效果· 理想·方法

——以加繆的《局外人》為例談文學翻譯

(一)

《聖經 · 創世記》說:先民本來言語口音是一樣的,他們商量在巴別這個城市裡修一座塔通天,告訴後代,以防他們分散居住而溝通不暢。耶和華怒其狂妄,說:“看哪,他們要成為一樣的人民,都是一樣的言語,如今既做起這事來,以後他們要做的事,就沒有不成就的了。”於是,上帝變亂他們的言語口音,引起他們的紛爭,這塔也就停工不造了。從此,人們以語言的不同而分散居住,其間的溝通交流不得不通過語言的轉換,即翻譯。據稱,中國用文字記載的翻譯,始於兩千多年前的先秦時期的詩歌。可見無論中外,翻譯都是一件十分古老的事情。

然而,什麼是翻譯?翻譯理論家、翻譯工作者和翻譯愛好者給出了多少有些不同的回答。我的回答是一個翻譯愛好者的回答:翻譯就是用一種文字(語言)傳達用另一種文字(語言)寫成或說成的作品,最後形成文字的作品而不變更所表達和蘊涵的意義與信息。用楊絳先生的話說,翻譯就是“把原作換一種文字,照模照樣地表達。原文說什麼,譯文就說什麼;原文怎麼說,譯文也怎麼說”。這是一種平實可靠、人人可以接受的定義。什麼是文學翻譯?文學翻譯就是一種具有文學性的翻譯。翻譯有許多種,口譯且不論,有科技翻譯,有文學翻譯,有理論翻譯,有實用翻譯,有社會科學翻譯,有人文科學翻譯,有自然科學翻譯,等等,唯有文學翻譯具有文學性,有的哲學、歷史等著作的翻譯也具有文學性。那麼,什麼是文學性?文學性就是“那種使特定作品成為文學作品的東西”,例如想像力、虛構、描寫、象徵、比喻、修辭等等,即我們在今天的語境中所理解的嚴復的“翻譯三難說”中的“雅”字,此為文學翻譯所獨有。 “信、達、雅”之中的“雅”字,歷來解說甚夥,然而大多斤斤於字面,多皮相之談,唯錢鍾書先生從反面予以闡釋,謂“雅非為飾達”,“非潤色加藻”,一個“非”字搔著了“雅”字的癢處,較之“文雅”“高雅”“古雅”“漢以前字法句法”等等,更能切中肯綮,打開思路。以文學性解“雅”,可以與時俱進,對一個舊的概念給予新的解釋,令其獲得新的生命,所以,並非所有新的說法都顯示了認識的深入和觀念的進步。譯文對原作以雅對雅,以俗應俗,或雅或俗,皆具文學性,此為文學翻譯也。故“雅”字在文學翻譯中斷乎不可少。

“譯事三難:信、達、雅。”當合而析之,不應分而觀之,以此為標準,可以分出譯品的好壞善惡,全面而精當。大部分的翻譯家對“信、達”取信服的態度,對“雅”字則如履薄冰,做種種或明或顯的抗拒狀,以文學性解“雅”諒可消除其對“雅”的疑慮。如果擴大一些,對“雅”做廣泛的理解,則可以為“神似”,然而神似並非形似的反面,完全可以以形出神,不必“棄形取神”。 “神似”的說法,以傅雷的觀點最為著名,他說:“以效果而論,翻譯應當像臨畫一樣,所求的不在形似而在神似。”請注意,這裡說的是“效果”,而非標準。標準是衡量事物的準則,而效果則是由行為產生的有效的結果,兩者不可同日而語。再說,“不在形似”不等於不要形似,完全可以既要形似,又要神似,形神兼顧,形留而神出。有一種說法,認為“神似”進一步發展,則進入“化境”。 “化境”的說法來自錢鍾書先生,他在1979年的《林紓的翻譯》(收在《舊文四篇》裡)中說:“文學翻譯的最高理想是‘化’。把作品從一國文字轉變成另一國文字,既能不因語文習慣的差異而露出生硬牽強的痕跡,又能完全保持原有的風味,那就算得入於‘化境’。”所謂“原有的風味”者,乃是原作的風格之謂也。 《林紓的翻譯》於1964年首次發表,當時,“最高理想”一語是寫作“最高標準”的,後來標準改為理想,顯然不是信手隨意的,必是深思熟慮而後的產物。 “理想”是同奮鬥目標相聯繫的、有實現可能的想像,故標準是現實的存在,理想是追求的目標,兩者不是同一性質的東西。因此,標準、效果和理想不是同一範疇的事物,不可混為一談。由“信、達、雅”而“神似”,而“化境”,劉靖之先生將其看作一條由淺入深、不斷延伸的線,“一脈相承”,我覺得,由標準而效果,而理想,不妨看作一個面,不斷擴展,彷彿一圈圈漣漪。這樣產生的譯作可以稱作善譯,而其實現的方法,則如楊絳先生所說:“把原文的句子作為單位,一句挨一句翻。 ”換句話說,就是以句子為單位的直譯。於是,標準,效果,理想,方法,由點及面,一種翻譯理論就宛然在目了。

文學作品的本質特徵不在內容,而在形式,換句話說,決定一件作品是否文學作品,不是因為它講述或描寫了什麼,而是取決於它是怎麼講述、怎麼描寫的。一件作品的“怎麼”形成了這件作品的精神風貌,它是簡約的,還是繁縟的,是清麗的,還是濃豔的,是婉約的,還是豪放的,是優美的,還是雄偉的,等等,都是由其選詞造句、結構框架、氣息節奏、敘述技巧等決定的,一言以蔽之,是由其風格決定的。因此,依據“信、達、雅”的標準,翻譯文學作品,只有“信、達”還不夠,必須有“雅”,即必須有文學性,也即是說,必須傳達出原作的風格,然後才有可能達到預期的效果,實現所追求的理想。然而,什麼是原作的風格,什麼是譯作的風格,原作的風格和譯作的風格之間的關係如何,這些都是翻譯家爭論不休的問題。歸根結底,是風格可譯不可譯的問題。簡言之,認為風格可譯的,大多是主張直譯的人,一句挨一句地翻,就有可能多少傳達原作的風格,有人將這些人稱為語言學派,頗有不屑的意味;主張風格不可譯的,大多是主張意譯的人,他們自稱文藝學派,由於認為原作的風格不可譯,就隨便給譯作一種他們認為美的風格。主張風格不可譯者未必明確地聲稱風格不可譯,也不是都反對“信、達、雅”,不過他們以為“雅”就是高雅、典雅、美的詞彙,雅的句子,就是文采,而且認為只有華麗才是文采,總之,認為翻譯是“美化之藝術”。一經美化,譯作倒是有了風格,但已不是原作的風格了。在持這種觀點的翻譯家的眼中,什麼原作的風格,譯作的風格,根本是兩種不相干的東西,各自管各自的事情好了。在他們的譯作中,不,應該說在他們的“創作”中,出現一些具有強烈民族特色的詞彙或表達方式,就毫不奇怪了。讀者不免懷疑,難道外國人也有相同或類似的俗語和陳詞濫調嗎?一味求美,則雕繢滿眼,其實只是堆砌辭藻,而真正的美則蕩然無存了。不過,就實際的情況來說,真正“美化”的翻譯實在是太少了,文藝學派的翻譯家們似乎在沙盤推演,紙上談兵。如果一定要分出派來的話,我寧願加入直譯派。

譯作的風格只能以原作為依歸,能否傳達原作的風格,應該視為文學翻譯的最高境界。是否達到了,則要看譯者個人的造化。也許傳達原作的風格只能是最高的理想,可望而難即,然而“望”與“不望”,差距不止毫釐。宋嚴羽說:“入門須正,立志須高;……行有未至,可加工力;路頭一差,愈趨愈遠;……”八百年前的古人之言,可供今之譯者深思。你可能實現不了這種理想、進入不了這種境界,但是你正走在實現這種理想和進入這種境界的道路上。誠然,傳達原作的風格,是很難的一件事,也許百不一見。但是,能不能是一回事,難不難是另一回事,不可將“很難”視作“不能”。譯者主觀上是否具有傳達的意圖,其結果是很不一樣的。有,就會自設藩籬,循跡而行,或可在譯文中見原作風格於一二;沒有,就會自由散漫,失去約束,原作的風格也將不知所終。如此則不僅“雅”失去了準的,恐怕連“信、達”都要打折扣了。傳達原作的風格是很困難的,但是有為的譯者正是要克服這種困難,成就與原作相配的譯作,正如楊絳先生在《藝術與克服困難》中所說:“創作過程中遇到阻礙和約束,正可以通過作者去搜索、去建造一個適合於自己的方式;而在搜索和建造的同時,他也錘煉了所要表達的內容,使合乎他自建的形式。這樣他就把自己最深刻、最真摯的思想感情很完美地表達出來,成為偉大的藝術品。好比一股流水,遇到石頭阻攔,又有堤岸的約束,得另覓途徑,卻又不能逃避阻礙,只好從石縫中迸出,於是就激盪出波瀾,衝濺出浪花來。”石頭、堤壩、石縫等等,好比實現藝術目的的種種困難,原作者要克服困難,譯者也要跟隨著原作者克服困難,因為翻譯本身就是一種有限制的藝術,所謂戴著鐐銬的舞蹈。

(……)

目次

墮落 流放與王國

反與正 婚禮集 夏天集

加繆筆記:1935—1959(精選集)

陽光與陰影的交織:郭宏安讀加繆

書摘/試閱

《局外人 西緒福斯神話》

今天,媽媽死了。也許是昨天,我不知道。我收到養老院的一封電報,說:“母死。明日葬。專此通知。”這說明不了什麼。可能是昨天死的。

養老院在馬朗戈,離阿爾及爾八十公里。我乘兩點鐘的公共汽車,下午到,還趕得上守靈,明天晚上就能回來。我向老闆請了兩天假,有這樣的理由,他不能拒絕。不過,他似乎不大高興。我甚至跟他說:“這可不是我的錯兒。”他沒有理我。我想我不該跟他說這句話。反正,我沒有什麼可請求原諒的,倒是他應該向我表示哀悼。不過,後天他看見我戴孝的時候,一定會安慰我的。現在有點像是媽媽還沒有死似的,不過一下葬,那可就是一樁已經了結的事了,一切又該公事公辦了。

我乘的是兩點鐘的汽車。天氣很熱。跟平時一樣,我還是在賽萊斯特的飯館裡吃的飯。他們都為我難受,賽萊斯特還說:“人只有一個母親啊。”我走的時候,他們一直送我到門口。我有點兒煩,因為我還得到艾瑪努埃爾那裡去借黑領帶和黑紗。他幾個月前剛死了叔叔。

為了及時上路,我是跑著去的。這番急,這番跑,加上汽車顛簸,汽油味兒,還有道路和天空亮得晃眼,把我弄得昏昏沉沉的。我幾乎睡了一路。我醒來的時候,正歪在一個軍人身上,他朝我笑笑,問我是不是從遠地方來。我不想說話,只應了聲“是”。

養老院離村子還有兩公里,我走去了。我真想立刻見到媽媽,但門房說我得先見見院長。他正忙著,我等了一會兒。這當兒,門房說個不停,後來,我見了院長。他是在辦公室裡接待我的。那是個小老頭,佩戴著榮譽團勳章。他那雙淺色的眼睛盯著我。隨後,他握著我的手,老也不鬆開,我真不知道如何抽出來。他看了看檔案,對我說:“默而索太太是三年前來此的,您是她唯一的贍養者。”我以為他是在責備我什麼,就趕緊向他解釋。但是他打斷了我:“您無須解釋,親愛的孩子。我看過您母親的檔案。您無力負擔她。她需要有人照料,您的薪水又很菲薄。總之,她在這裡更快活些。”我說:“是的,院長先生。”他又說:“您知道,她有年紀相仿的人做朋友。他們對過去的一些事有共同的興趣。您年輕,跟您在一起,她還會悶得慌呢。”

這是真的。媽媽在家的時候,一天到晚總是看著我,不說話。她剛進養老院時,常常哭。那是因為不習慣。幾個月之後,如果再讓她出來,她還會哭的。這又是因為不習慣。差不多為此,近一年來我就幾乎沒來看過她。當然,也是因為來看她就得佔用星期天,還不算趕汽車、買車票、坐兩小時的車所費的力氣。

院長還在跟我說,可是我幾乎不聽了。最後,他說:“我想您願意再看看您的母親吧。”我站了起來,沒說話,他領著我出去了。在樓梯上,他向我解釋說:“我們把她抬到小停屍間裡了,因為怕別的老人害怕。這裡每逢有人死了,其他人總要有兩三天工夫才能安定下來。這給服務帶來很多困難。”我們穿過一個院子,院子裡有不少老人,正三五成群地閒談。我們經過的時候,他們都不作聲了;我們一過去,他們就又說開了。真像一群鸚鵡在嘁嘁喳喳低聲亂叫。走到一座小房子門前,院長與我告別:“請自便吧,默而索先生。有事到辦公室找我。原則上,下葬定於明早十點鐘。我們是想讓您能夠守靈。還有,您的母親似乎常向同伴們表示,希望按宗教的儀式安葬。這事我已經安排好了,只不過想告訴您一聲。”我謝了他。媽媽並不是無神論者,可活著的時候也從未想到過宗教。

我進去了。屋子裡很亮,玻璃天棚,四壁刷著白灰。有幾把椅子,幾個叉形的架子。正中兩個架子上,停著一口棺材,蓋著蓋。一些發亮的螺絲釘,剛擰進去個頭兒,在刷成褐色的木板上看得清清楚楚。棺材旁邊,有一個阿拉伯女護士,穿著白大褂,頭上一方顏色鮮亮的圍巾。

這時,門房來到我的身後。他大概是跑著來的,說話有點兒結巴:“他們給蓋上了,我得再打開,好讓您看看她。”他走近棺材,我叫住了他。他問我:“您不想?”我回答說:“不想。”他站住了,我很難為情,因為我覺得我不該那樣說。過了一會兒,他看了看我,問道:“為什麼?”他並沒有責備的意思,好像只是想問問。我說:“不知道。”於是,他捻著發白的小鬍子,也不看我,說道:“我明白。”他的眼睛很漂亮,淡藍色,臉上有些發紅。他給我搬來一把椅子,自己坐在我後面。女護士站起來,朝門口走去。這時,門房對我說:“她長的是惡瘡。”因為我不明白,就看了看那女護士,只見她眼睛下面繞頭纏了一條繃帶。在鼻子的那個地方,繃帶是平的。在她的臉上,人們所能見到的,就是一條雪白的繃帶。

《墮落 流放與王國》

先生,我可以不揣冒昧,為您效勞嗎?我怕您不知道如何讓掌管這家企業的大猩猩明白您的意思。事實上,他只講荷蘭話。除非您允許我為您辦這一案子,否則,他是猜不出您要刺柏子酒的。看,我敢說他聽懂了我的話:他這一點頭,該是表示他對我的論據是折服了。果然,他去了,以一種適度的遲緩來加快腳步。您真運氣,他沒有嘟囔。當他拒絕服務的時候,嘟囔一聲就行了:沒有人再堅持。縱情使性,這是大型動物的特權。我告退了,先生,為您效勞,我感到榮幸。謝謝,若是果真不惹人生厭的話,我就接受您的邀請。您太好了。我就把我的杯子放在您的杯子旁邊吧。

您說得對,他的沉默轟然震耳。這是種原始森林的寂靜,籠罩一切,包括嘴巴。我們的寡言朋友對文明語言表示不滿,其頑固程度有時令我吃驚。他的職業是在這家阿姆斯特丹的酒吧間裡接待各國海員,不知何故,他稱這間酒吧為墨西哥城。對如此尊敬這間酒吧的人來說,您不認為他們要為他的無知會使人不快而擔心嗎?請想像一下那個住在巴別塔里的克羅—馬尼翁人吧!至少,他會感到離鄉背井之苦。啊不,此人並無流落之感,他走他的路,什麼也加害不了他。我從他嘴裡聽到的為數不多的話裡有一句是“要就要,不要就拉倒”。該要什麼不要什麼呢?無疑,指的是我們這位朋友自己。我承認,這些鐵板一塊似的生靈吸引著我。當人們或是出於職業需要,或是出於天性,就人這類生靈沉思良久之時,往往會懷念起靈長類來。它們是不打小算盤的。

不過,說真的,我們的主人卻是有一點小算盤的,儘管相當模糊。由於聽不懂人們當他面說的話,他就養成了一種多疑的性格。由此而產生這副滿腹狐疑的莊嚴氣派,至少他好像對人和人之間有什麼事不對勁起了疑心。這種態度使那些與他的職業無關的談話不太容易進行。您看,比方說,在他背後牆上,他頭頂上方的那塊長方形的空白,那是一幅被摘掉的畫的位置。事實上,那裡原有的一幅畫特別引人注目,是一幅真正的傑作。您猜怎麼著,主人收到它,又把它讓出的時候,我都在場。兩次都是同樣的疑慮重重,反复思考了幾個星期。從這一點看,社會也是有些,應該承認,多少有些敗壞了他率直淳樸的天性。

請注意,我並不在審判他。我認為他的疑心有根據,而且,如您所見,如果我的喜怒形於色的天性對此不加反對的話,我將樂於贊同他的疑心。我愛說話,唉!但也隨和。儘管我知道要保持適當的距離,但是,一有機會,我就要交換看法。我在法國時,每逢遇見有才智的人,我就不能不立即與之結交。啊!我看見您在對虛擬式未完成過去時皺眉頭。我承認我對這種語態有癖好,一般地說,我對高貴的語言有癖好。請相信,我自己也責備這種癖好。我知道愛好精緻的襪子並不一定意味著有一雙骯髒的腳。儘管如此,風度卻和常常掩蓋著濕疹的府綢襯衣相似。我對自己說,無論如何,聊以自慰的是,說話結結巴巴的人也並非純潔無瑕。對,還是喝酒吧。

您在阿姆斯特丹逗留許久嗎?一座美麗的城市,是不是?迷人?這個形容詞我很久沒聽到了。我離開巴黎已經有好幾年了。然而,記憶猶新,對我們美麗的首都,還有那裡的濱河路,我什麼也沒有忘記啊。巴黎是個真正的假象,是個壯麗的舞台,住著四百萬俱人形的生靈。據最近一次調查,接近五百萬了?當然,他們該生下小的了。這不足為怪。我總覺得我們的同胞有兩大狂熱:思想和通姦。亂七八糟,姑且這樣說吧。不過,我們不要譴責他們;不獨他們如此,整個歐洲也這樣。我有時夢想著未來的歷史學家將如何評說我們。對於現代人,一句話足矣:通姦和讀報。我敢說,下了這個有力的斷語之後,文章就做盡了。

荷蘭人,啊不,他們遠非那麼現代化。您看看他們,優哉游哉。他們幹什麼?這些先生靠那些婦人工作為生。這是些公的和母的,非常資產階級化的傢伙,他們來這兒,像平時一樣,或是出於說謊癖,或是出於愚昧。總之,是由於想像力過於豐富或缺乏想像力。這些先生不時地玩刀弄槍,然而,別以為他們認為有必要。角色要求這樣,如此而已,他們放出最後幾發子彈,害怕得要死。除此而外,我覺得他們比其他人更有道德,後者是慢慢地整家整戶地殺人。您沒有註意到我們的社會就是為了這種滅絕而組織起來的嗎?您自然是聽說過巴西河流中那些極小的魚,它們成千上萬地一齊攻擊粗心大意的游泳者,小口小口地,飛快地清掃他,一會兒工夫,就只剩下一具完整乾淨的骨架。您看,這就是它們的組織。 “您想過一種干淨的生活?像大家一樣嗎?”您自然回答說是。怎麼能夠說不呢? “同意。人家於是就來清掃您。這是一門職業,一個家庭,一種有組織的娛樂。”小小的牙攻擊肉體,直至骨頭。我不公正了。不應該說這是它們的組織。這是我們的:爭先恐後地清掃別人。

終於給我們拿來了刺柏子酒。祝您健康。是的,大猩猩張嘴叫我博士。在這個國家裡,人人都是博士或教授。他們喜歡尊敬,這是出於好意或是出于謙遜。在他們這裡,至少惡毒的言行不是一種國家製度。無論如何,我不是醫生。您若想知道的話,我來到此地之前是律師。現在,我是法官—懺悔者。

《反與正 婚禮集 夏天集》

兩年前,我認識了一位老婦人。她得了一種病,確信她要死了。她右邊的整個身子都癱瘓了。在這個世界上,她只有一半了,而另一半已經不是她的了。她沉默了,不動了,原來可是個好動的、饒舌的小老太太。獨自捱過長長的一天,不識字,不敏感,她整個的一生都給了上帝。她相信他。證據就是她有一串念珠,一座鉛制的基督像和仿大理石的抱著孩子的聖約瑟夫像。她懷疑她得了不治之症,她也說了,為了讓人關心她,她把一切都交給了她愛得不適當的上帝。

這一天,有人關心她了。這是一個年輕人(他認為他知道了真相,知道了這個女人快死了,並不擔心其間的矛盾)。他確實關心老婦人的煩惱。這一點,她已經感覺到了。對於病人來說,這種關心是一個意外的收穫。她激動地訴說著她的痛苦:她這軸線已經到頭了,確實應該把位置讓給年輕人了。她無聊嗎?這是肯定的。她像狗一樣,待在一個角落裡。是該結束了。因為她寧可死,也不願意成為別人的負擔。

她的聲音變得像吵架一樣。一種市場上的聲音,討價還價的聲音。不過這個年輕人明白。但是他認為成為別人的負擔總比死強。這一點只證明了一件事情:顯然他還從未成為任何人的負擔。他看見了念珠,就對老婦人說:“您還有上帝。”的確是這樣。然而就是在這一方面,她還是感到無聊。如果她長時間地祈禱,如果她眼睛看著地毯上的圖案,她的女兒就說:“她還在祈禱!”病人說:“關你什麼事!”“不關我什麼事,但是刺激我。”老婦人不說話了,長久地盯著她的女兒,目光裡充滿了指責。

年輕人懷著一種從未有過的巨大痛苦聽著這一切,這種痛苦使他的胸部感到不舒服。老婦人還在說:“等她老了,她就知道了。她也會有這種需要的!”

人們感覺到這位老婦人擺脫了一切,除了上帝,她全身心地投入了這最後的痛苦,不得已地貞潔,過於輕易地相信留給她的只是唯一值得愛的東西,終於一頭扎進篤信上帝的人的苦難之中。但是,生的希望重生了,上帝並不一定反對人的利益。

大家上桌了。年輕人被邀吃晚飯。老婦人不吃,因為晚上的飯菜不易消化。她待在一角,在聽她說話的人的背後。年輕人感到有人觀察他,吃得不舒服。不過,晚餐還是在進行。為了延長這個聚會,大家決定去看電影。放的正好是一部逗樂的片子。年輕人冒失地接受了,沒想到他的背後還有一個人。

出門之前,客人起身去洗手。顯然,老婦人不去,這是沒有問題的。她即使身體靈便,無知也使她不能理解影片。她說她不喜歡看電影。實際上,是她不理解影片。她待在角落裡,給予她的一顆顆念珠以巨大而空洞的注意。她的全部的信任都放在她的念珠上了。對她來說,她所擁有的三個東西標誌著神性開始的物質原點。念珠、基督像和聖約瑟夫像的背後,開了一個巨大而幽深的黑洞,她在其中寄託了全部的希望。

大家都準備好了。每個人都走近她,擁抱她,祝她晚安。她已經明白了,用力地抓住她的念珠。但是,看起來,這個動作可以說是絕望,也可以說是虔誠。大家擁抱了她。只剩下年輕人了。他友愛地握了握老婦人的手,然後轉過身去。但是,老婦人望著這個對她感興趣的人離去。她不願一個人待著。她已經感覺到孤獨的、可怕長久的失眠和單獨面對上帝的絕望。她害怕,只好依賴這個人了,這個唯一對她表示興趣的人了,她握住他的手不放,用力握住,笨拙地表示感謝,以證明她的強調。年輕人很窘。其他人已經轉身催他快點了。九點鐘開始放映,最好是早一點到,免得在售票窗口前等著。

他感到置身於從未經歷過的最可怕的不幸面前:為了看電影而拋棄了一個年老力衰的婦人。他想走開,躲避,不願意多想,他試圖抽回他的手。一剎那間,他強烈地憎恨這個老婦人,真想狠狠地抽她一個耳光。

《加繆筆記:1935—1959》(精選集)

1935年5月

我想說的是:

人們會懷念—無須浪漫主義— 一種失去了的貧窮。一定數量的貧困生活歲月足以產生一種感覺能力。在這種特殊的情況下,兒子對母親懷有的奇怪感情構成了他的全部的感覺。在各種不同的場合中,這種感覺的表達在童年的潛在、具體的回憶(一種粘在靈魂上的膠)中得到了充分的解釋。

從此,對於心有所感的人來說,這是一種感激之情,因此是一種負罪感。還是因此,出於比較,如果換一個身份,就對財富失去了敏感。對於這些富人來說,天空是額外的,就好像一種自然的饋贈。對於窮人,天空無限慈悲的性質就在他身上釋放了。

既然有負罪感,就必須表白。作品就是一種表白,我必須證明。我只有一件事要說,要看清楚。正是在這種貧窮的生活中,在這些卑微的或虛榮的人中,我最穩妥地抓住我覺得“是”的生活的真實意義。藝術作品是不夠的。對我來說,藝術並非一切。至少,藝術是一種手段。

同樣重要的是,低劣的恥辱,小小的懦弱,給予另一個世界(金錢的世界)的無意識的尊重。我認為窮人的世界,如果不是唯一的,也至少是囿於自身的少數世界之一,這是社會中的一個島嶼。所費不多,人們就可以扮演魯濱孫。對於投入其中的人,當談及距離兩步遠的醫生的住宅時,應該對他說“那裡”。

這一切都可以通過母親和兒子的關係得到表達。

一般來說都是這樣。

細究起來,就複雜了:

1) 一個佈景。一個街區和居民。

2) 母親和她的行動。

3) 兒子和母親的關係。

何種結局。母親?最後一章:兒子的懷念所實現的象徵價值?

***

格勒尼埃:我們總是看不起自己。貧窮,疾病,孤獨:我們意識到我們的不朽。 “必須將我們逼到退無可退的程度。”

確實是這樣,既不多,亦不少。

***

經驗這個詞的虛妄。經驗是不可實驗的。不能引起它。而是遭受它。經驗不如忍耐。我們忍耐—我們受難。

全部的實踐:經驗之後,我們不是變成通才,而是變成專

家。在哪一方面?

***

兩個朋友:都病得厲害。但是,一個是神經系統:恢復總是可能的。另一個:晚期肺結核。

一個下午。結核病患者湊在朋友的枕前。後者說:

“你看,直到現在,甚至在我最嚴重的時候,我心裡還有某種東西。一種強烈的生活的慾望。今天,好像沒有什麼可希望的了。我太疲倦了,好像我永遠也起不來了。”

於是,另一位,眼中閃現出一絲野蠻的快樂,抓住她的手,說:

“啊!我們將一起離去。”

兩個朋友— 一個病危的結核病患者,一個幾乎要痊癒。後者為此周遊法國,嘗試一種新療法。

另一個朋友為此責備她。表面上,她責備她拋棄了她。實際上,她因看到她痊癒而感到痛苦。她狂熱地希望不是一個人孤獨地死去—要拖著她最親密的朋友和她一起死。她要一個人死了。她要以一種最可怕的仇恨培育她的友誼。

***

8月,孕育著風暴的天空。灼人的風。黑雲。然而,在東方,一條藍色的帶子,輕淡、透明。不能直視。對於眼睛和靈魂來說,它的出現是一種折磨。因為美是難以容忍的。它使我們絕望,我們希望一瞬即為永恆,拉長全部的時間。

***

喜劇的主題也是重要的。將我們從最大的痛苦中拯救出來的,是那種被拋棄的、孤立無援的感覺,但是還孤立不到以下程度,以至於“另外的人”在我們的不幸中“觀察”我們。在這個意義上,我們片刻的幸福時光有時是,被拋棄的感覺充實了我們,引起了我們無邊的憂愁。也是在這種意義上,幸福只不過是對我們的不幸的一種憐憫的感情。

在窮人中令人印象深刻的—上帝將得意置於絕望旁邊,正如將藥置於病痛旁邊。

《陽光與陰影的交織:郭宏安讀加繆》

阿爾貝·加繆去世已經五十年了,然而他的作品和他這個人依然活在法國人的心中。他是否活在中國人的心中,我不敢說,但是,我們中國人有必要全面地了解、全面地認識他的作品及他這個人。這裡所謂“活”,是說普通的法國人一直喜歡加繆這個人,閱讀他的作品,而在法國知識界,加繆卻一直受到質疑,甚至嘲諷和攻擊,他被輕蔑地稱為“正義者加繆”。直到1978年,有人(讓·達尼埃爾)指出,在法國出現了一種“奇怪的向加繆回歸”的現象,加繆的命運才發生了根本的轉折。法國亞眠大學教授雅克琳·列維—瓦朗齊在1999年10月號的《歐羅巴》雜誌上說:“他的年輕讀者和他們的前輩一樣,敏銳地感覺到一種沒有謊言、沒有幻覺的人道主義,感覺到他苛求的良心和他對絕對的教條及狂熱理論的拒絕;他們感謝他不顧一切地堅持幸福的追求,不顧一切地為人的某種純潔、為一個友愛的世界辯護;由此感謝他幫助他們生活下去。”這番話對於經歷過20世紀的人來說,具有一種特殊的含義。

第二次世界大戰之後,法國流行存在主義,這是一種“實質上不能加以系統說明”(約瑟夫·祁雅理: 《20世紀法國思潮》)的哲學,它之所以流行,不過是因為薩特的幾句話,成了人們耳熟能詳的流行話語,例如“存在先於本質”“我們注定是自由的”“他人是地獄”“人之初是虛無”“自由選擇”“人生是荒誕的”等等。所以,要談加繆,首要的問題是確定加繆是不是存在主義者,他若不是,他是哪一種哲學的信奉者。

加繆說過:“不,我不是存在主義者。薩特和我總是驚奇地看到我們的名字被連在一起。我們甚至想有朝一日發個小小的啟事,具名者聲明他們之間沒有任何共同的東西,但並不擔保相互間沒有受到影響。這是笑談。我們各自寫的書,無一例外,都是在我們認識之前出版的。當我們認識的時候,我們是確認分歧。薩特是存在主義者,而我出版的唯一的隨筆《西緒福斯神話》,卻是反對所謂存在主義哲學的。”此話是加繆在1945年11月15日說的。眾所周知,正是從1945年開始,存在主義風靡法國,差不多有十年的時間,這種思潮在知識分子中間蔚為時尚。

長期以來,儘管加繆自己多次否認,薩特也未曾首肯,他仍然被許多人認為是一個存在主義者。直到1951年,他發表了《反抗的人》(L’Homme révolté),與薩特展開了一場為時一年之久的論戰,最後與之決裂,這才使法國的一些批評家如夢初醒,看出了他們之間由來已久的分歧,加繆的哲學於是被承認為“荒誕哲學”(關於荒誕的哲學),一頂存在主義者的帽子也被摘去了。但是,在英、美以及其他許多國家中,甚至在法國,加繆繼續被一些人視為存在主義者,或被視為存在主義的右翼代表人物,例如,諾貝爾文學獎的授獎詞中就說:“加繆代表著成為存在主義的哲學運動,他通過否認一切個人的意義,只在其中見出了荒誕,來概括人在宇宙中處境的特徵。”

阿爾貝·加繆被認為是存在主義作家,主要的根據是他的兩部作品:中篇小說《局外人》(L’Étranger, 1942)和哲學隨筆《西緒福斯神話》(Le Mythe de Sisyphe, 1942)。關於這部中篇小說(最初作者稱《局外人》為“故事”,譯成中文僅五萬字,在法國卻被認為是一部長篇小說,因為法國人不以長短論小說),加繆曾經說過,他在其中要表現的是“面對荒誕的赤裸裸的人”,而哲學隨筆的副題則是《論荒誕》。早在1938年,薩特發表了《噁心》(La Nausée),把噁心當作認識到世界荒誕性的一種覺醒的表現。 《噁心》在前,《局外人》在後,都是轟動一時的作品,人們很自然地把它們連在一起,拈出了“荒誕”二字作為它們共同的主題,加繆也就被歸入薩特的存在主義一派中去了。實際上,荒誕這個概念只是一個出發點,從這一點出發的人很多,而其思想發展的軌跡卻是不盡相同的。遠的不說,馬爾羅、薩特、加繆都是從這一點出發的,卻未見有人把馬爾羅和薩特連在一起,當然,這裡並不排除他們之間存在著某種精神上的聯繫。說到聯繫,加繆距離馬爾羅恐怕比距離薩特還要近一些。確認加繆與薩特從同一點出發伊始即分道揚鑣,這一點並不是無關緊要的。正是由於沒有看到這一點,有的批評家才把後來出版的《鼠疫》(La Peste, 1947)看作是對《局外人》的否定,作為加繆思想出現轉折的證明,而實際上,這兩部小說是一脈相承的,是加繆思想的一種合乎邏輯的發展,並沒有超出他關於荒誕的理論的範圍。同樣的道理,加繆後來發表的《反抗的人》,也並不是對《鼠疫》的反動,不是什麼真實面目的“大暴露”,而是其思想的內在邏輯發展的結果。這三部對加繆的創作具有里程碑性質的作品,它們之間只有階段的不同,並沒有方向上的差異。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。