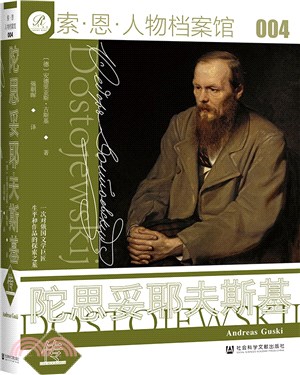

商品簡介

對讀者來說,陀思妥耶夫斯基的每一部長篇巨著都是一次終生難忘的閱讀體驗。作家的一生也和他的小說一樣,從內到外充滿了戲劇性,令人為之扼腕。安德裡亞斯•古斯基這部傳記作品是25年以來德語文學界的第一部陀氏傳記。

在書中,他生動地描述了作家在波瀾壯闊的時代背景下坎坷的一生:27歲因涉嫌政治被捕,在臨刑前最後一刻被赦,僥幸揀回了性命;在流放西伯利亞10年後浴血重生,重新返回文壇;為躲避債主的糾纏逃往國外,因生活窘迫而染上賭癮。

古斯基用流暢的文字,回顧了陀氏從反叛到反動的政治立場變遷,以及為了靠寫作謀生而付出的無數心血:他創作了《罪與罰》,這部托馬斯•曼口中“有史以來最偉大的懸疑小說”;他以戲劇性手法,犀利而細膩地揭示了人類心靈中最黑暗、最隱秘的心理活動;他對現代社會本質的深刻揭露,使他成為“20世紀最偉大的預言家”(阿爾貝•加繆)。陀思妥耶夫斯基小說中那些充滿張力的畫面以及對人性的不斷拷問,都在這部陀氏新傳中通過作者的傳神之筆,清晰地呈現在讀者的面前。

作者簡介

安德烈亞斯·古斯基(Andreas Guski),瑞士巴塞爾大學斯拉夫語言文學系教授,德國陀思妥耶夫斯基研究權威專家,曾撰寫過多部有關陀思妥耶夫斯基作品的專著。

譯者簡介

強朝暉,職業譯者,譯有《中國與世界社會:從18世紀到1949》《亢奮戰:納粹嗑藥史》《中國衝擊》《水的政治》等,合譯《世界的演變:19世紀史》(全3冊)。

目次

引子 / 003

“陀思妥耶夫斯基之旅”/ 003

邊 界 / 008

第一章 起步與受挫(1821~1849)/ 001

莫斯科的童年時光 / 001

求學生涯 / 013

走上文壇 / 029

聲名鵲起:《窮人》/ 039

批評與傷害 / 049

該以什麼方式寫作?/ 057

陀思妥耶夫斯基與彼得拉舍夫斯基小組 / 061

帝國的反擊 / 074

“重生”/ 087

第二章 第一次流亡:西伯利亞(1850~1859)/ 097

死屋歲月 / 097

列兵陀思妥耶夫斯基 / 109

艱難的回歸 / 127

第三章 文學上的新生(1860~1867)/ 142

新的起點 / 142

重返文壇:《被侮辱與被損害的人》/ 146

東山再起:《死屋手記》/ 154

動蕩的年代 / 161

歐洲:進步的象徵 / 167

新一輪危機 / 177

煩惱的婚外情 / 181

1864——災難之年 / 188

哈姆雷特,一只受辱的老鼠:《地下室手記》/ 194

冒險的計劃 / 204

魯列滕堡的豪賭:《賭徒》/ 213

分裂:《罪與罰》/ 222

重獲自由 / 236

第四章 第二次流亡:歐洲(1867~1871)/ 247

情非所願的旅行者 / 247

工作還是賭博?/ 250

日內瓦,“令人厭惡的共和國” / 257

俄國的基督:《白癡》/ 264

義大利和德累斯頓:《永遠的丈夫》/ 279

斯拉夫派道路 / 285

在歐洲的最後歲月:治癒賭癮 / 287

《群魔》:一出魔鬼的歌舞劇 / 291

第五章 回歸之路(1871~1876)/ 320

返回俄國 / 320

一個資產階級分子的成長與失敗史:《少年》/ 332

“矛盾百出,如群蜂亂舞”:《作家日記》 / 247

第六章 巔峰時刻(1876~1881)/ 360

土地與孩子-新的責任-從刑場到大理石宮 / 360

一座紀念牌,兩位預言家 / 374

1880年普希金雕像揭幕典禮 / 374

文學遺產:《卡拉馬佐夫兄弟》 / 384

去世與封聖 / 399

注釋 / 409

參考文獻 / 424

插圖版權說明 / 435

人名索引 / 436

書摘/試閱

去世與封聖

對一個作家來說,再沒有比事業如日中天時的隕落更能讓人不朽了。托爾斯泰活了82歲,在同時代人眼裡,他的光芒早在他離世前便已漸漸黯淡。陀思妥耶夫斯基只活了59年,但是在世人眼中,他的事業堪稱圓滿。在經歷了生命中最後一年的風光和榮耀後,還有什麼遺憾可言?《作家日記》為他戴上了俄羅斯大師的桂冠,紀念普希金的演說讓他成為俄國作家中的第一人。在這場公開對決中,他終於擊敗了自己一生的對手屠格涅夫。托爾斯泰在《安娜·卡列尼娜》之後, 似乎已才思枯竭, 而陀思妥耶夫斯基卻相反。在完成《卡拉馬佐夫兄弟》後,他的事業達到了巔峰,其地位在當世作家中再無人能夠企及。至少在 1881 年 1 月,在陀思妥耶夫斯基去世前的最後日子裡, 這是世人的普遍看法,或許就連陀氏本人也是這樣想的。

很長時間以來他便意識到,自己的生命已懸於一線。雖然以往最讓他擔心害怕、每一次發作都有可能致命的癲癇病,在過去一段時間略有減輕,但新添的肺氣腫毛病卻越來越嚴重。盡管知道來日無多,可他卻沒有因此對身體更加愛惜。50 歲生日時,弟弟安德烈在信中向他道賀並祝他健康長壽。陀氏在回信中寫道,他大概活不了多久了,“自從害上了肺氣腫,聖彼得堡的冬天變得十分難熬”( 1880 年 11 月 28 日), 如果能活到明年春天,對他已是萬幸。到時候,他就能再去巴特埃姆斯泡溫泉,那裡的溫泉總能讓他重新打起精神,恢復活力。但是, 在他 1879 年夏天最後一次去巴特埃姆斯療養時, 他其實也一直在工作,而不是休息。當時他不惜一切代價,也要把《卡拉馬佐夫兄弟》寫完。

不惜一切代價,即意味著犧牲健康。在陀思妥耶夫斯基的通信中,當他提起寫作時,經常會把這項工作稱作“苦役”。在他生命中的最後幾個月,這個詞出現的頻率比任何時候都高。驅使他繼續寫作的動力,已不再是對聲名的渴求,而是讓家人得到更多的物質保障。1879 年 8 月,他在從埃姆斯寫給康斯坦丁·波貝多諾捷夫的信中說起自己對療養的反感。不僅是因為他在時隔三年再次來到德國後,發現這個國家變得“過分猶太化”,更重要的原因是,他在這裡足足花掉了700盧布。這筆錢如果留給家人,遠比花在自己的健康上更有意義。“我坐在這裡不停地想,我可能很快就要死了,也許再過一年,或兩年,在那以後,我的三位親人該如何過活。”(1879年8月21日)

雖然對陀氏夫婦來說,他們再也不用為了一塊麵包去把衣物當掉,但是他們手頭卻沒有任何積蓄。他們在舊魯薩的房子,也是以安娜兄長伊萬·斯尼特金的名義買下的,後來才轉給了安娜。陀思妥耶夫斯基在生命即將結束時,依然還在為家人未來的生活操心。這一點通過一件小事便可得到證明:他在病榻上還親筆給《俄羅斯導報》編輯部寫信,催要《卡拉馬佐夫兄弟》的4000盧布剩餘稿酬。

據說,陀思妥耶夫斯基的死也和一場因錢引發的爭執有關。在文學生涯之始,促使他拼命寫作的主要動力並不是榮譽和名望,而是錢這種“令人唾棄的金屬”。根據安娜在回憶錄中的記述,1881年1月26日夜裡,陀思妥耶夫斯基因為彎腰撿拾掉落在地板上的鋼筆桿,引發了輕微的鼻出血。因為血量不大,他怕驚擾安娜,就沒有叫醒她。第二天早上安娜聽說後嚇壞了,趕緊派仆人去叫醫生,可不巧的是,家庭醫生馮·布列采爾當時正好出診,直到傍晚才趕到。當天下午 3 點左右,有一位“和氣的先生”來家做客,“此人對我丈夫很友好,但有個缺點,老是喜歡熱烈地爭論”。兩人在談話中間一度爭論得熱火朝天,安娜幾次試圖阻止他們,卻無濟於事。將近5點鐘,客人才離開。

許多跡象顯示,這個神秘的客人並不是什麼“和氣的先生”,而是陀思妥耶夫斯基的妹妹薇拉。她特意從莫斯科趕來,為庫馬寧遺產的事和哥哥理論。這天,當一家人正準備坐下吃晚餐時,安娜看到丈夫突然跌坐沙發上, 沉默了三四分鐘,“ 驀地,我看到丈夫的下巴被血染紅,血形成一股細流順著他的胡子流下來”。

第二天早上,病人的氣色明顯好轉。他可以正常交談,吃些簡單的東西,處理些工作上的事情,甚至還有精力接待訪客。傍晚,肺病專家科什拉科夫醫生來家裡探視,對病人的狀況表示滿意,但囑咐病人要保持絕對安靜,不要多講話。安娜頭一天夜裡和馮·布列采爾醫生一起守護病人,在床邊的椅子上坐了一夜,未曾入眠。於是,這天晚上她讓家人在丈夫床邊放了張床墊,因為太過疲憊,她躺下後不久便睡著了。“我早上7點左右醒來,看到我丈夫正朝我這邊望。‘噯,你感覺怎麼樣,親愛的?’我向他俯下身去,問道。‘你知道,安妮婭,我已經醒著躺了三四個鐘頭,我左思右想,到現在才清楚地意識到,我今天就要死了。’”

安娜聽到後吃了一驚,趕緊安慰他,但對方卻堅持說:“不,我知道,我今天一定會死的。點上蠟燭,安妮婭,把《福音書》拿給我!”這本《福音書》是 30 年前陀思妥耶夫斯基在西伯利亞服苦役時,十二月黨人的妻子送給他的。在四年苦役和後來旅居歐洲期間,包括在國內無數次搬家,他始終都把它帶在身邊。

後來它總是放在我丈夫書桌上顯眼的地方,當他想到什麼事、心存疑惑時,他就隨手翻開《福音書》,閱讀他首先看到的那一頁左側的文字。此刻,費奧多爾·米哈伊洛維奇也想按照《福音書》來檢查一下他的疑惑是否有根據,他親自翻開聖書,要我讀給他聽。《福音書》打開在《馬太福音》第三章第十四節上:“約翰想要攔住他,說,我當受你的洗,你反倒上我這裡來嗎?耶穌回答說,你暫且許我,因為我們理當這樣盡諸般的義。”

“你聽見沒有,——‘不要攔住我’,那就是說,我要死了。”我丈夫說著,合上了書。

1月 28日星期三,病人最初感覺身體恢復了一些。他不顧醫生的囑咐,堅持要自己穿衣。當他彎下腰準備穿鞋時,突然又開始大口吐血,這種狀況一直持續到晚上。雖然身體越來越虛弱,但他還是努力打起精神,叮囑安娜,如果他死了,要想辦法把《作家日記》雜志訂閱款退還給讀者。另外,他還向安娜口述了一封給伯爵夫人葉麗薩維塔·海登的信,他在信中以醫生診斷書的口吻向伯爵夫人匯報了自己的病情,說病人目前意識清醒,但如果“血管再次破裂”,他多半就會死掉(188年1月28日)。這是陀思妥耶夫斯基寫下的最後一封信。

晚上6點鐘左右,他把孩子們叫到了跟前。他又讓安娜打開了《福音書》,這次,安娜給他念了浪子回頭的比喻。奄奄一息的陀思妥耶夫斯基為孩子們祈福,然後將《聖經》送給了兒子費佳。又一次吐血後,病人失去了意識。晚上8點鐘左右,神父為他做了臨終禱告。8 點 30分,死神降臨了。《莫斯科新聞報》在報道中寫道,隨著臨終禱告的結束,陀思妥耶夫斯基咽下了最後一口氣。這篇報道的作者名叫波利斯拉夫·馬爾克耶維奇(Boleslaw Markjewitsch ),他的文風矯情做作,總愛用一些夸張的表述來博人眼球,比如說“伯爵夫人臉上頓失血色”等。

陀思妥耶夫斯基逝世的消息很快傳遍了各地。沒過多久,第一批親友便陸續趕來和死者告別,並向陀氏家人表示哀悼。作家遺體被安放在書房中央的靈床上,伊萬·克拉姆斯柯伊1月30日為死者繪製了一幅鉛筆素描,這幅素描成為與瓦西裡·彼羅夫的油畫齊名、流傳最廣、最富感染力的作家肖像之一。在同一天,陀思妥耶夫斯基的“御用”攝影師康斯坦丁·沙皮諾趕來,拍攝了逝者躺在靈柩裡的照片。在整整三天時間裡,登門吊唁的親戚和朋友絡繹不絕。“密集的人流從正門進來,另一股人流則從後門擁進各個房間,然後在書房駐足,有時候, 那裡的空氣是如此混濁,氧氣是那麼稀少, 以致靈柩周圍的長明燈和大蠟燭都熄滅了。”

1月29日,康斯坦丁·波貝多諾捷夫將陀思妥耶夫斯基逝世的消息轉告了皇太子亞歷山大。後者對死者對祖國的貢獻表示崇敬,同時還不忘提及陀氏和家人物質生活的貧寒:“他一生窮困,留給後世的唯有他的作品。”就在同一天,皇太子還告知神聖宗教會議主教長,沙皇向內務大臣洛裡斯·梅利科夫伯爵(Loris-Melikow)下達指令,每年向“窮困的陀思妥耶夫斯基”一家發放固定數額的撫恤金。安娜·格裡戈利耶芙娜也在回憶錄中證實,在1月29日這天,內務大臣派來的一位官員來到她家,受托轉交給她一筆喪葬費,同時還向她宣布,陀氏子女未來的教育費用將由政府承擔。

安娜謝絕了這番好意,因為在她看來,“用丈夫掙來的錢來安葬他,是我的道德責任”。孩子們受教育的費用也是一樣。不過,這位官員在給內務大臣的報告中,對作家遺孀拒絕資助一事卻並未提及。安娜這樣做的目的,顯然是想維護丈夫遠離體制、自由獨立的作家形象。陀氏在剛剛開始文學創作時,便曾立下這樣的志向,然而隨著與宮廷關係的不斷拉近,其自由作家的形象難免受到了損害。

1月31日,一個陽光和煦的周六,送殯隊伍於11點從陀思妥耶夫斯基家所在的鐵匠巷出發,向涅夫斯基大修道院行進。當天一大早,就有幾千名群眾聚集在巷口,等著為送殯隊伍送行“從我家的窗戶望出去,是一片人的海洋;到處人頭攢動,如潮水般起伏。學生們高舉著系著綢帶的花圈,宛若海洋中聳立的島嶼。”到鐵匠巷送行的人群沿街排成長龍,有將近半公裡長,一直排到弗拉基米爾大街和涅夫斯基大街的交叉口。在前往涅夫斯基修道院的途中,還有成千上萬人站在街頭等候。“如此壯觀感人的場面,在聖彼得堡和任何一座俄羅斯城市都是前所未有的”,《新時代》(N euen Zeit )主編阿列克謝·蘇沃仁(Alexej Suworin)感慨地回憶道。

靈柩由8 ~ 10個男性輪流扛在肩上,緩緩行進,走向4公裡外的亞歷山大 - 涅夫斯基大修道院。空空的靈車跟在後面,與靈柩保持著固定的距離,就像國王葬禮上的御馬。最初共有67家機構敬獻了花圈,這些機構有研究所、大學、報刊編輯部和協會等,在送殯途中, 花圈數量不斷增多。每家機構的代表用竿子高高地撐起花圈,除了花圈外,還有用松枝編成的花環和彩鏈。十幾個合唱團一路唱著聖歌,走在送殯的隊伍裡,其中最大的一支合唱團的人數多達百余人。涅夫斯基大街被擠得水泄不通,交通陷入了癱瘓。由數萬人組成的送葬隊伍像一股洪峰,緩緩漫過街道,穿過熙熙攘攘的人群,直到下午2時,才終於抵達修道院。修道院院長和一群神父還有神學院的學生,早已在那裡翹首迎候。靈柩被抬入修道院內的聖靈教堂,並由主教為逝者主持了小規模的安靈彌撒。

不過, 多虧了波貝多諾捷夫的熱心張羅, 才讓安娜· 格裡戈利耶芙娜每年能拿到 2000 盧布的國家津貼。另外,他還親自擔任了陀思妥耶夫斯基子女的監護人。這位細心的主教長對任何事情都安排周到,不肯出現任何紕漏。他要把陀思妥耶夫斯基的葬禮辦得盡善盡美,讓世人見證這位俄羅斯聖人的不朽和國家對逝者的尊敬與厚愛。但是說到底,1881年1月31日聖彼得堡這麼多人走上街頭為陀思妥耶夫斯基送葬,既不是國家也不是教會的功勞。

據親歷者回憶,送葬的人群當中有很大一部分是年輕人,特別是大學生。在他們心目中,陀思妥耶夫斯基永遠是那個用《死屋手記》撼動其心靈的殉道者。當路人問起,這是在為誰送葬時,這些大學生的回答是:“一位苦役犯!”“別斯圖熱夫課堂”的女學生們披掛著鐵鏈,用它來代替鮮花和花圈,並以此來警示人們不要忘記陀思妥耶夫斯基的苦役經歷以及俄國所有政治犯的命運。警察發現後,立刻派人上前收繳了鐵鏈。三年後,當伊萬·屠格涅夫的遺體從巴黎運到聖彼得堡沃爾科夫墓地下葬時,所有花圈都只能放在送殯隊伍中隨行的車輛上。

陀思妥耶夫斯基對自己死在屠格涅夫前面一定不會甘心,但這樣一來,他至少不必目睹這位文學對手的葬禮場面,因為後者的送殯隊伍要比他本人的規模大得多。自從陀思妥耶夫斯基去世後,一直到蘇聯後期,俄國作家的葬禮逐漸演變成盛大的政治儀式。此外,陀思妥耶夫斯基也不必經歷1881年3月13日亞歷山大二世遇刺的慘劇,波貝多諾捷夫在事後寫給皇太子的信中寫道:“我多想捂著臉鉆進土裡,好讓自己看不到、感覺不到、意識不到這一切。主啊,請憐憫我們!”

丈夫去世的那一年,安娜·格裡戈利耶芙娜只有35歲。她一生沒有再婚,在孀居近37年的時間裡,她共出版了七部陀思妥耶夫斯基作品集,積攢了丈夫做夢也不敢想象的財富。她完全不需要依靠國家發給名人遺孀的津貼來養活自己。大牌出版商阿道夫·臺奧多爾·馬爾克斯為陀思妥耶夫斯基的作品向她支付了20萬盧布版稅,按照當時的行情來說無疑是一筆巨款。她用這筆錢為自己買下了一棟位於克裡米亞半島的別墅,成為革命前俄國上流社會的一員。

安娜·格裡戈利耶芙娜生前的最後照片之一,是在莫斯科歷史博物館中由其主持建立的陀思妥耶夫斯基紀念館中拍攝的。在照片上,這位七旬老人端坐在真人大小的陀思妥耶夫斯基胸像前,手裡拿著一本攤開的書,神態自信而堅毅,就像一位變身聖殿衛士的富婆。安娜·格裡戈利耶芙娜於 1918 年 6 月 9 日在克裡米亞半島的雅爾塔城去世,據說是死於瘧疾。半個世紀之後,她的遺骨才被送到列寧格勒——昔日的聖彼得堡,安葬在亞歷山大 - 涅夫斯基大修道院墓地,與丈夫陀思妥耶夫斯基並肩長眠。

注:本文節選自《陀思妥耶夫斯基傳》第六章

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。