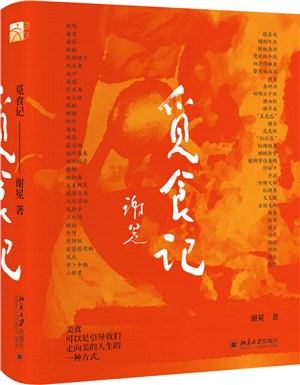

商品簡介

在潛心詩歌研究、文藝評論之外,學者謝冕對於美食,有著自己獨特的品味體驗和額外的尋覓經歷。本書收入謝冕先生美食文字近三十篇,從惹人向往的“面食八記”,到“一碗雜碎湯等了三代人”;從遊歷山川的“小吃四記”,到“頤和園附近一家見證時代變遷的餐館”;從知美味的“紅辣仔”,到美食社交中的“論乏味”,謝冕先生筆下的美食文字,記略了因美食而遇到的人和事,耐讀的同時,多了人生的滋味,淡然而不乏豐滿,從中還可讀出一位有趣且可愛的“覓食者”的形象。在一定程度上,謝冕先生對美食的興致與熱愛,映射出他的生活觀念與人生態度,能真切感染後輩讀者。

作者簡介

謝冕,1932年生於福州,文藝評論家、詩人、作家。北京大學中文系教授,現任北京大學中國詩歌研究院名譽院長、北京大學中國新詩研究所所長。北京文藝評論家協會主席、北京作家協會名譽主席、中國作家協會全國委員會名譽委員,並兼任詩歌理論刊物《詩探索》及《新詩評論》主編。著有《中國新詩史略》《湖岸詩評》《共和國的星光》《文學的綠色革命》《論二十世紀中國文學》《世紀留言》《永遠的校園》《流向遠方的水》《紅樓鐘聲燕園柳》等。

名人/編輯推薦

1.作者德高望重:謝冕先生是國內文學界知名學者,德高望重,本書是其在學術研究之外,美食隨筆集,將美食與人生、美食與做學問之間的詩意關聯,生動傳神地呈現出來。

2.內容有滋有味:本書記錄了謝冕先生走南闖北、遊東覽西、吃香喝辣的故事和經歷,其中關於吃的知識豐富,品種多樣,也不乏對於人生、做學問的真切感悟,讀來有滋有味,從中能窺見一位九旬學者對待五味生活、對待美好事物的“不老”赤子初心。

3.九十生日之書:本書可視為九十歲學者謝冕先生對美食的告白之書,他多年對美食抱有熱愛之心,在九十歲之際,結集出版自己的美食隨筆,可謂有獨特的意義,借美食歌頌美麗生活,借美食傳遞對生活所懷有的一顆包容之心。

目次

前言 味鑒

面食八記

餃子記盛

餡餅記俗

面條記豐

燒麥記雅

春餅記鮮

包子記精

餛飩記柔

饅頭記粗

小吃四記

燕都小吃記

閩都小吃記

蜀都小吃記

粵港小吃記

燕都五記

這城市已融入我的生命

那一碗鹵煮火燒

維蘭

禪貓

紅辣仔

尋味十一記

一碗雜碎湯等了三代人

美不可言的八碟八碗

除夕的太平宴:閩都歲時記

江都河豚宴記

一路覓食到高郵

“三生有幸”記:巴黎三日美食之旅

雜碎湯奇遇記

迎春宴

在美國吃中餐

隨園八珍記

川中碼頭酒樓

末篇 覓食尋味

附錄 謝冕談吃:四問四答

後記 唯詩歌與美食不可辜負 高秀芹

跋 覓食與覓詩 王幹

書摘/試閱

這城市已融入我的生命

初到北京,我對這座城市非常生疏。那時內城和外城的城樓和城墻都還完好,有軌電車就在幾座城門之間穿行。電車的鈴聲悅耳而渾厚,從西直門高高的城門洞裡穿越而過,一路響過西內大街,響過西四和西單——那時牌樓已沒有了,只留下這永恒的名字供人憑吊——直抵天橋。城樓高聳,白云藍天,北方蕭瑟的秋風,凝重而莊嚴。電車進了城,兩旁一例灰色的胡同,胡同裡一例蒼勁的古槐。一切都說明這城市的悠久。

這城市讓我這個生長在溫暖而潮濕的東南海濱的人感到了一種神秘。我知道它的歷史,我只能遙遙地懷著幾分敬意望著它,那時的北京對我來說的確是生疏的。我覺得它離我很遠,不僅是離我南國的家鄉的距離很遠,也不僅是它作為遼金以來的故都與我此際所處的時空相隔綿邈,還有一種心靈和情感的阻隔:那是靈動而飄逸的南方與古樸渾重的北方之間存在著的巨大的反差所造成的心理阻隔。

那時的北京,對我來說是遙遠的。盡管我已來到了它的身邊,但我還是感到了遙遠。它是不曾屬於我的,我也許只是個遠道的造訪者,也許只是個匆忙的過客。

那時我有一位朋友,他是地道的北京人,住在前門外打磨廠。打磨廠是一條寬而長的街道,朋友的家就在那裡的“三川柳南口”。記得初來此地,我為那個“柳”和“南”的發音很出了些洋相,也很苦惱了一陣。在我的家鄉,“n”和“l”的音是不分的,而在北京,“柳”“南”這兩個字的聲母卻要分得非常清楚,不然的話,你就真的要“找不到北”了。記得那時初進打磨廠,這“三川柳南口”的問路,對我來說竟是一番不大不小的磨難。

初進燕園,難忘一個秋日的清晨,我在北大東操場遇見一個北京的小女孩。初來的我對這裡的一切都充滿了新鮮感,我和女孩攀談,她的每一個發音都讓我著迷——那真的是一種音樂。我與北京由生疏到親切,是從它的語言開始的。從那時到現在,時間不覺已經過去了將近半個世紀,那個當初我在東操場遇見的女孩,現在也該是年近花甲的人了。不覺間,我在這座城市已居住了半個世紀,我已是一個北京人了,北京是我的第二故鄉。我在北京生活的日子,早已超過了我在我的出生地福州居住的日子。盡管我現在還是一個南腔北調的人,鄉音難改啊!直至今日,我坐在計算機前,仍然經常會為一個字的發音而手忙腳亂——臨時抱佛腳,翻字典。不翻字典又怎麼辦?我讀不出那字的正確發音,我無法輸入!現在我可以自豪地說,我已是一個“資深”的北京人了。盡管(原諒我,又是一個“盡管”)走在街上依然不改的“左手拐彎”“右手拐彎”的積習,使我在北京城裡依然南北不分、東西莫辨。但畢竟,我親近了它,而且融進了它。它是我除了家鄉之外愛的城市。

我對北京從初來乍到的“生分”,到如今的親切的認同,用了將近半個世紀的時光。北京接受了我,我也接受了北京。這包括它的語言、它的氣候、它的居住、它的飲食、它的情調,都和我的生命密不可分。這當然不是全部,以飲食為例,吃慣大米的我很容易地接受了面條和餃子,但北京的饅頭至今仍是我所拒絕的,更不用說窩窩頭了。與飲食有關的,有一件往事令我至今想起仍覺得有趣。大概是二十多年前吧,有一天中文系一位主管學生工作的系主任電話找我,說是一位從福州考來的女生,因為吃不慣食堂裡的棒子面粥而哭鬧著要回家,不讀了!這位系主任知道我是福州人,希望我做她的工作。當然,這個學生後來放棄了回福建的想法。現在,她已從美國回來,而且也像我一樣選擇北京定居了。

從這事可以得知,我當初對於北京的遙遠感是真實的。我們距離北京真的是太遠了。即使是飲食一端,也足以使我們這些“南蠻”望而卻步!黃河以北的飲食習慣與長江以南的飲食習慣有大不同,大抵是,江北粗放,江南細膩。就北京而言,雖說滿漢全席號稱是古今筵席的經典,但那是皇家的盛宴,與我們平民無關。我仍然相信即使是滿漢全席中,也一定融進了遊牧民族的豪放風格。北京的飲食除了受北方民族的影響之外,山東的魯菜因為靠近京城,應當是影響較大的。但魯菜畢竟不能代替北京本身,北京本土的風格依然決定著它自有的特色。

在北京居住久了,我每每苦於無以待客。入鄉隨俗吧,拿得出手的大抵也只是烤鴨和涮羊肉兩款。這可以說是我款待客人的“傳統節目”。我的客人來自天南地北,各種口味都有,其中要數來自南方的客人難招待。人家來自物產豐富的地方,又有那些響當當的名牌菜系做後盾,什麼佳肴沒有嘗過?粵菜、閩菜、湘菜、潮州菜、淮揚菜、上海本幫菜,哪個菜系不是上品、?民間有言:“京城傻,吃菜點龍蝦”,指的就是這種招待錯位的尷尬。海鮮,包括龍蝦在內,對於嶺南閩海諸地的人來說,即使不是“小菜一碟”,也是一種“司空見慣”!不僅是原料新鮮,而且會做。再說,招待海鮮之鄉的客人吃海鮮,這本身就有點班門弄斧的味道,怎麼說也是不妥。

所以,我這裡能拿得出手的,也就是一烤、二涮這兩樣“看家菜”。但這並不意味著北京的飲食無可言說,在北京住久了,在國內外也跑了不少地方,比來比去,北京的烤鴨和北京的涮羊肉還是好,不謙虛地說,也還是天下。烤鴨的外焦裡嫩,裹著吃的那蒸餅和甜面醬都是很有講究的——我常感外地做的烤鴨總不對味,包括那年在香港友人鄭重請吃的。至於涮羊肉,羊肉的質量,那薄得紙般透明的羊肉片,還有它的作料,芝麻醬、韭菜花,普天下找不到那種地道的感覺,真的是,一出北京城,味道就變了。

自五十年代定居北京至今,我的口味也變得隨和了,甚至也有些改變了。其中明顯的是適應了北方的簡單粗獷。記得舒婷曾講過她家鄉廈門的春卷如何如何的講究,雖然我也是福建人,但對她鼓吹的總覺得太繁冗了。也許那春卷真該叫好,但不等於承認繁冗就是。為了說明我對北京的認同感,這裡我要與前述舒婷的春卷做對應——我推崇北京的兩道“名吃”——那可算是簡單的典範。人們聽了我以下的介紹也許要笑話我,但我不怕。

這兩道“ 名吃”是我用半個世紀的經驗換來的,也是眾裡尋它千百度,後定格了的。其一就是北京的灌腸,是腸衣充進澱粉的一種平民食品。灌腸的做法極簡單——以隆福寺為——把灌腸切成不厚不薄的不規則的片,下大平底鍋用素油煎烤至焦黃,而後裝盤,蘸蒜泥鹽水吃。再一種是主食類,更土也更簡單,那就是玉米碴子粥,不是玉米面,是用新鮮玉米去皮磨成半粗半細的那種,加堿、加水,上鍋用文火熬。佐餐不用別的,用咸菜疙瘩——其實就是鹽水腌制的苤藍。咸菜疙瘩不加香油,也不用任何佐料,切絲上盤即成。我上街餓了,多半找灌腸吃,很便宜,那時是兩毛錢一盤,一元錢可買五盤。在家若是餓了,就熬玉米碴子粥。這兩道“名吃”,它們的風格就是兩個字:單純。平淡到了極致,那就是另一種極高的境界了。

老北京有很多食品是我所懷念的。懷念天橋街邊的鹵煮火燒。記得是五十年代吧,去天橋看戲,在街邊攤上吃鹵煮火燒。昏黃的油燈、冒油的墩板、冒著熱氣的大海碗,使北京嚴寒的冬夜也變得充滿了人間的溫情。那氣氛、那情調,現在是消失得無影無蹤了。讓人懷念的當然不只鹵煮火燒這一端,還有北京的打鹵面、羊雜碎湯,還有三分錢一只的大火燒。這些讓人懷想的北京土產,是本色、接近平民的廉價食品,現在都找不到了。現今即使在哪家鄭重標出的“老北京”的食肆裡發現它們的痕跡,那多半也是“ 搽了雪花膏”的,它們早已失去了那種粗放的、不加修飾的平民本色和傳統韻味了。

在我的家鄉,秀麗的閩江流過我的城市。那江水滋潤著兩岸的沃野,亞熱帶的花卉開得茂盛。福建是花鄉,又是茶鄉,茉莉花、白玉蘭花,還有珠蘭和含笑,這些都是熏花茶的原料。花多了,就綴滿了婦女們的發間和衣襟。記得當年,母親的發髻美麗。那時母親年輕,她每天都要用很多的時間梳理她的頭髮。梳畢上了頭油,她總要用當日買到的新鮮茉莉花串成一個花環,圍在她的發髻上。姐姐也是,她不梳發髻,那些花就綴上了她的旗袍的衣襟。這就是南方,南方有它的情調。而北方就不同了,北京帶卷舌的兒化音,胡同裡悠長的吆喝聲,風鈴叮當的宮殿下面夏日慵懶的停午,還有在凜冽的冰雪和漫天的風沙中挺立的松槐和白楊。南方的秀麗和北方的豪放,南方的溫情和北方的堅定,南方的委婉和北方的強悍,其間存在著許多難以調和的逆差。

對於一個來自多雨、多霧、多水分的南方人,要適應這樣的環境,無異乎是一次心靈的遷徙。毫無疑問,我需要用極大的毅力和恒久的耐力去適應它。幸運的是,我適應了並愛上了,我認定,這是屬於我的,屬於我的心靈的,更是屬於我的生命的!

北京是一本讀不盡的書。我用將近半個世紀的時光閱讀它,也只是一種似是還非的懵懂。我生得晚,來不及趕上在紅樓的教室裡找一張書桌,也沒能趕上用稚弱的聲音參加民主廣場上的吶喊。但我認定我是屬於它的。在我幼時的記憶中,那一年巴黎和會所引發的抗議,由此而掀開了中國歷史嶄新的一頁。那一場為維護民族尊嚴而展開的抗議運動,終觸及了對於文學乃至文化的變革,從而為中國在新世紀的再生寫下了壯麗的篇章。這一切氣貫長虹的思考和行動,就是生發在我如今處身其中的這座城市的。由此上溯,那是十九世紀末葉的故事了,也是在這座城市裡,有了一次要求變革而爆發的維新運動。那是中國近代史上的一次慘痛事件,康梁出走,六君子棄市。這一切,我都未曾親歷,卻都是我幼小心靈上的一抹壯烈和綺麗。

後來,我從東南海濱風塵仆仆地趕來,在燕園的一角找到一片土,我把細小的根須伸向那片土,我吸取它的養分。我不能選擇母親,我卻能選擇我的精神家園。在半個世紀不長也不短的時間裡,我朝夕呼吸著這座城市的氣息。北海波光搖曳的湖面,留下了我的影子;東華門那條覆蓋著丁香的御河邊的林蔭道,留下了我的足跡;在居庸關險峻的隘口,在天壇美輪美奐的穹頂下,都是我曾經流連的地方。北京以它的博大,以它的沉厚,以它的開闊,以它的悠遠鑄造了我,不,是再造了我!它在我多汁液的南方的性格中滲進了一份粗放、一份激烈、一份堅定。我曾說過,我只是一粒蒲公英的種子,我從遙遠的東南海濱被命運的小女孩吹到了這幹涸而寒冷的北方。這裡瀕臨沙漠,這裡是無盡的原野,然而,這裡給了我一片土,給了我柔韌的枝條和伸往地層深處的長長的根須。

二〇〇三年三月八日

於北京大學暢春園

餡餅記俗

在北方,餡餅是一種家常小吃。那年我從南方初到北方,是餡餅留給我關於北方初的印象。臘月凝冰,冷冽的風無孔不入,夜間街邊行走,不免惶亂。恰好路旁一家小館,燈火依稀,掀開沉重的棉布簾,撲面而來的是冒著油煙的一股熱氣。但見平底鍋裡滿是熱騰騰的冒著油星的餡餅。牛肉大蔥、韭菜雞蛋,皮薄多汁,厚如門釘。外面是天寒地凍, 屋裡卻是春風暖意。剛出鍋的餡餅幾乎飛濺著油星被端上小桌,就著吃的,可能是一碗炒肝或是一小碗二鍋頭,呼嚕呼嚕地幾口下去,滿身冒汗,寒意頓消,一身暖洋洋。這經歷,是我在南方所不曾有的,平易,尋常,有點粗放,卻展示一種隨意和散淡,家常卻充盈著人情味。

我在京城定居數十年,一個地道的南方人慢慢地適應了北方的飲食習慣。其實,北方,尤其是北京的口味,比起南方是粗糙的,遠談不上精致。北京人津津樂道的那些名小吃,灌腸、炒肝、鹵煮、大燒餅,以及茄丁打鹵面,乃至砂鍋居的招牌菜砂鍋白肉,等等,說好聽些是豪放,而其實,總帶著京城大爺滿不在乎的、那股大大咧咧的“做派”。至於京城人引為“經典”的艾窩窩、驢打滾等,也無不帶著胡同深處的民間土氣。在北方市井,吃食是和勞作後的恢復體能相關的活計,幾乎與所謂的優雅無關。當然,宮墻內的歲時大宴也許是另一番景象,它與西直門外駱駝祥子的生活竟有天壤之別。

我這裡說到的餡餅,應該是京城引車賣漿者流的日常,是一道充滿世俗情調的民間風景。基於此,我認定餡餅的“俗”。但這麼說,未免對皇皇京城的餐飲業有點不恭,甚至還有失公平。開頭我說了餡餅給我熱騰騰的民間暖意,是寒冷的北方留給我的美好記憶。記得也是好久以前,一位來自天津的朋友來看我,我倆一時高興,決心從北大騎車去十三陵,午後出發,來到昌平城,天黑下來,找不到路,又累又餓,也是路邊的一家餡餅店“救”了我們。類似的記憶還有鹵煮。那年在天橋看演出,也是夜晚,從西郊乘有軌電車趕到劇場,還早,肚子餓了,昏黃的電石燈下,厚達一尺有余的墩板,攤主從冒著熱氣的湯鍋裡撈出大腸和豬肺,咔嚓幾刀下去,加湯汁,墊底的是幾塊浸潤的火燒。寒風中囫圇吞下,那飄忽的火苗,那冒著熱氣的湯碗,竟有一種難言的溫暖。

時過境遷,京城一天天地變高變大,也變得越來越時尚了。它甚至讓初到的美國人驚呼:這不就是紐約嗎?北京周邊不斷“攤大餅”的結果,是連我這樣的老北京也找不到北了,何況是當年吃過餡餅的昌平城?別說是我饞得想吃一盤北京地道的焦熘肉片無處可尋,就連當年夜間路邊攤子上冒著油星的餡餅,也是茫然不見!而事情有了轉機還應當感謝詩人牛漢。前些年牛漢先生住進了小湯山的太陽城公寓,朋友們常去拜望他。老爺子請大家到老年食堂用餐,點的就是城裡難得一見的餡餅。

老年公寓的餡餅端上桌,大家齊聲叫好。這首先是因為在如今的北京,這道普通的小吃已是罕見之物,眾人狹路相逢,不免有如對故人之感。再則,這裡的餡餅的確做得好。我不止一次“出席”過牛漢先生的飯局,多半只是簡單的幾樣菜,主食就是一盤剛出鍋的餡餅, 外加一道北京傳統的酸辣湯,均是價廉物美之物。單說那餡餅,的確不同凡響,五花肉餡,肥瘦適當,大蔥粗如蘿卜,來自山東壽光,大餡薄皮,外焦裡潤,足有近寸厚度。佐以整顆的生蒜頭,一咬一口油,如同路邊野店光景。

這裡的餡餅引誘了我們,它滿足了我們的懷舊心情。此後,我曾帶領幾位博士生前往踩點、試吃,發現該店不僅質量穩定,餡餅厚度和品位依舊,且廚藝日見精進。我們有點沉迷,開始頻繁地光顧。更多的時候不是為看老詩人,是專訪—為的是這裡的餡餅。久而久之,到太陽城吃餡餅成了一種不定期的師生聚會的緣由,我們謔稱之為“太陽城餡餅會”。

面對著京城裡的滔滔紅塵,燈紅酒綠,錦衣玉食,遍地風雅,人們的餐桌從胡同深處紛紛轉移到摩天高樓。轉移的結果是北京原先的風味頓然消失在時尚之中。那些豪華的食肆,標榜的是什麼滿漢全席、紅樓宴、三國宴,商家們競相炫奇出招,一會兒是香辣蟹,一會兒是紅燜羊肉,變著花樣招引食客。中關村一帶的白領們的味蕾,被這些追逐時髦的商家弄壞了,他們逐漸地遠離了來自鄉土的本色吃食。對此世風,也許是“日久生情”吧,某月某日,我們因與餡餅“喜相逢”而突發奇想,為了聲張我們的“餡餅情結”,乾脆把事情做大:何不就此舉行定期的“謝餅大賽”以正“頹風”!

當然,大賽的參與者都是我們這個小小的圈子中人,他們(或她們)大都與北大或中關村有關,屬於學界中人,教授或者博士,等等,亦即大體屬於“中關村白領”階層的人。我們的賽事很單純,就是比賽誰吃得多。分男女組,列冠亞軍,一般均是榮譽的,不設獎金或獎品。我們的規則是只吃餡餅,除了佐餐的蒜頭(生吃,按北京市井習慣),以及酸辣湯外,不許吃其他食品,包括消食片之類的,否則即為犯規。因為大賽不限人種、國界,所以多半是等到春暖花開時節島由子自日本回來探親時舉行“大典”。大賽是一件盛事,正所謂“暮春者,春服既成”,女士們此日也都是盛裝出席,她們幾乎一人一件長款旗袍,婀娜多姿,竟是春光滿眼。男士為了參賽,嗜酒者,也都敬畏規矩,不敢沾點滴。

我們取得了成功。首屆即出手不凡,男組冠軍十二個大餡餅,女組冠軍十個大餡餅。一位資深教授,一貫嚴於飲食,竟然一口氣六個下肚,榮獲“新秀獎”。教授夫人得知大驚失色,急電詢問真偽, 結果被告知:不是“假新聞”,驚魂始定。遂成一段文壇佳話。一年一場的賽事,接連舉行了七八屆, 聲名遠播海內外,聞風報名尚待資質審查者不乏包括北大前校長之類的學界俊彥。燕園、中關村一帶, 大學及研究院所林立,也是所謂的“談笑有鴻儒, 往來無白丁”的高端去所,好奇者未免疑惑,如此大雅之地,怎容得俗人俗事這般撒野!答案是,為了“正風俗,知得失”,為了讓味覺回到民間的正常,這豈非大雅之舉?

寫作此文,胸間不時浮現《論語》的《侍坐章》情景,憶及夫子“喟然嘆曰:‘吾與點也’”往事,不覺神往,心中有一種感動。夫子的贊辭鼓舞了我。學人志趣心事,有事關天下興亡的,也有這樣浪漫瀟灑的,他的贊辭建立於人生的徹悟中,是深不可究的。有道云:“食、色,性也。”可見飲食一事,雅耶?俗耶?不辯自明。可以明斷的是,餡餅者,此非與人之情趣與品性無涉之事也。為寫此文,沉吟甚久,篇名原擬“餡餅記雅”,詢之“雜家”高遠東,東不假思索,決然曰:“還是‘俗’好,更切本意。”文遂成。

二〇一九年二月四日至二月五日,歲次戊戌、己亥之交

除夕立春,俗謂“ 謝交春”,“ 萬年不遇”之遇也。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:

海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;

海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。