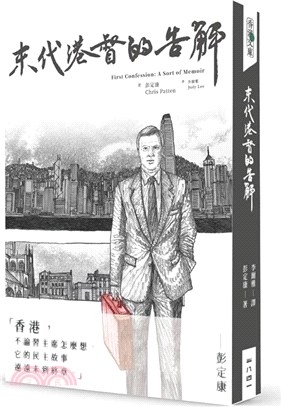

末代港督的告解

商品資訊

系列名:香港文庫

ISBN13:9786269737208

替代書名:First Confession: A Sort of Memoir

出版社:一八四一

作者:彭定康

譯者:李爾雅 JUDY LEE

出版日:2023/06/07

裝訂/頁數:平裝/544頁

規格:21cm*14.8cm*3.3cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

香港,不論習主席怎麼想

它的民主故事遠遠未到終章。

――彭定康

被中共定性為「千古罪人」的「末代港督」

自萊佛士、必麒麟以來,大英帝國在東亞最後一人

終生為日落西山的殖民帝國撲火消災

卻在艱險之地植下民主與和平的苗芽

彭定康的職業生涯從倫敦郊區一路走來,

擔任過北愛爾蘭政務次官、末代香港總督、BBC信託基金主席和牛津大學校監等要職。

一個英國政客的回憶錄以告解命名

是英式幽默,也是對身分與政治複雜性的深切體會

《末代港督的告解》紀錄的,是最古老的民主體制對當下困局的反思

回憶一生徘徊在英國保守派當中的風起雲湧

見證希思、戴卓爾、馬卓安政府的變幻頻生

全球經濟一體化、中東反恐戰爭、英國脫歐、中國霸權

彭定康的終極關懷,卻是最簡單的:「我是誰?我們是誰?」

「一九九七年我和家人乘皇家遊艇離開香港,

伴隨的是飛魚、海豚和舊帝國的海軍。

這盞舊帝國的燈火,我們剛剛掐熄了。」

它的民主故事遠遠未到終章。

――彭定康

被中共定性為「千古罪人」的「末代港督」

自萊佛士、必麒麟以來,大英帝國在東亞最後一人

終生為日落西山的殖民帝國撲火消災

卻在艱險之地植下民主與和平的苗芽

彭定康的職業生涯從倫敦郊區一路走來,

擔任過北愛爾蘭政務次官、末代香港總督、BBC信託基金主席和牛津大學校監等要職。

一個英國政客的回憶錄以告解命名

是英式幽默,也是對身分與政治複雜性的深切體會

《末代港督的告解》紀錄的,是最古老的民主體制對當下困局的反思

回憶一生徘徊在英國保守派當中的風起雲湧

見證希思、戴卓爾、馬卓安政府的變幻頻生

全球經濟一體化、中東反恐戰爭、英國脫歐、中國霸權

彭定康的終極關懷,卻是最簡單的:「我是誰?我們是誰?」

「一九九七年我和家人乘皇家遊艇離開香港,

伴隨的是飛魚、海豚和舊帝國的海軍。

這盞舊帝國的燈火,我們剛剛掐熄了。」

作者簡介

彭定康(Christopher Francis Patten, Baron Patten of Barnes)

末代英屬香港總督,現任牛津大學校監。曾任國會議員、保守黨主席、環境大臣、北愛爾蘭政務次官、BBC信託基金主席等職位。於一九九八年簽署《貝爾法斯特協議》並擔任北愛爾蘭警政獨立委員會主席,並於一九九九―二○○四年於布魯塞爾擔任歐盟對外關係專員。

已中譯作品包括《東方與西方─彭定康治港經驗》、《香港日記》及《末代港督的告解》。

譯者 李爾雅(Judy Lee)

三文四語自由教師、語文工作者,也是音樂和舞蹈人。翻譯及編校的文本題材廣泛,學術方面包括香港政治、政策研究、國際關係、香港及中國歷史、電影研究等,另參與電視節目、外國媒體、奢侈品、博物館、旅遊及酒店品牌等商業文案項目。

畢業於香港大學政治及法學系,主修國際關係,及後取得西班牙薩拉曼卡大學西班牙研究文憑及拉丁美洲研究碩士學位,現為德國圖賓根大學漢學系講師及研究助理、歐洲當代臺灣研究中心常駐研究員,學術興趣為香港及臺灣研究。"

名人/編輯推薦

他在四個有爭議的組織――保守黨、梵蒂岡、中國政府和英國廣播公司――的經歷,使有智慧、有文化的前線政治家回憶錄名單更為豐富。

――馬克.勞森(Mark Lawson),《新政治家》年度書籍

為自由派保守主義論證……無論是在西方還是東方,如果舊式中間派要捲土重來,並找理由取代刺耳之聲和威權主義,溫和派都可以在上陣的路上揮舞彭定康的書。

――喬納森.範比(Jonathan Fenby),《金融時報》

引人入勝地坦率,頑強而充滿鬥志……他寫得激動人心。

――約翰.普雷斯頓(John Preston),星期日電訊報

《告解》寫得生動、寫得好,躋身英國政治家近期作品的最高層次。

――帕斯卡.多諾霍(Paschal Donohoe),《愛爾蘭時報》

――馬克.勞森(Mark Lawson),《新政治家》年度書籍

為自由派保守主義論證……無論是在西方還是東方,如果舊式中間派要捲土重來,並找理由取代刺耳之聲和威權主義,溫和派都可以在上陣的路上揮舞彭定康的書。

――喬納森.範比(Jonathan Fenby),《金融時報》

引人入勝地坦率,頑強而充滿鬥志……他寫得激動人心。

――約翰.普雷斯頓(John Preston),星期日電訊報

《告解》寫得生動、寫得好,躋身英國政治家近期作品的最高層次。

――帕斯卡.多諾霍(Paschal Donohoe),《愛爾蘭時報》

序

社長序:他愛香港,因為他愛世界

沈旭暉(一八四一出版社社長)

香港主權移交之前,港督府的主人依然是英國人,對一般香港人而言,依然感到莊嚴而神秘。一九九七年,末代港督府迎接了來自香港官校皇仁書院的學生會訪問團,彭定康勳爵大概不會記得這件事,自然更不會知道那位學生會主席當時對那張合照,是何等雀躍。後來此人長大後,在不同香港特首任內,也曾有緣進入變成「禮賓府」的前港督府,但人面全非下,心中想的,始終是「如果肥彭依然在,香港又會如何?」

這個當年的中學學生會主席,自然就是我。

時光飛逝,轉眼間,到了二○二○年,「新香港」出現了《港區國安法》,彭定康當年設想的最壞情況,全部幾何級數的實現。越來越多香港人事後孔明,視他為可能是有史以來最關心香港人的管治者,這裡有借古諷今的無奈,也有情懷真切的回憶,局中人不說自明,也不必蛇足。

但究竟彭定康作為英國重量級專業政客,為甚麼會對香港人產生真感情?他的政治理念究竟是什麼?為何他雖然不像前幾任港督那樣具有高深漢學根柢,卻反而可以對中國官方的談判手法、文件刻意製造的迴旋空間等,從一而終地「從現象看本質」?

要了解答案,必須閱讀這本回憶錄。不是只看和香港有關的那個章節,而是必須逐字逐句詳讀。

彭定康大半輩子的閱歷,都在不同身分認同(identity)之間打轉,由家庭到讀書、由西方到東方,假如不是各種各樣身分認同衝突不斷,他大概根本不會從政,就算從政也不會如日後般成功,很可能會成為報刊主筆渡過一生。雖然他的經歷踏篇幾大洲,和幾個大國不斷周旋,直接與一批世界級領袖共事,但歸根究底,一個主軸卻足以貫穿他的大部分經歷:嘗試以公民民族主義化解極端身分認同帶來的衝突,相信普世價值會令世界邁向更好的未來。

從回憶錄可見,他從小到大不斷問一個問題:為什麼那些人老是覺得自己與別不同?究竟是什麼具具體體的東西,去協助他們理直氣壯地定義「我者」和「他者」?是種族、宗教、文化、語言、地域、利益,還是根本不能言明的甚麼?

這些問題到了他來到香港,出任末代港督之時,變得更不能迴避。於是他問了幾個看似尖銳、其實答案清晰不過的問題,對象是中國人,也是英國人:

「第一個問題就是所謂的亞洲價值是否包括對政治問責及人權的關注,或者說,東西方之間是否存在無可避免的『文明衝突』?第二個問題是公民價值是否可以成為身分認同的重要組成部分,用來幫助塑造身分認同?第三個值得考慮的問題是,中國人口以至經濟規模固然巨大,但領導人不理解自由社會的意義的話,會對中國在世界上的影響力造成多大限制?」

在彭定康心中,這些問題的答案是不言而喻的。他大概認為香港最理想的狀態,就是通過普世性的公民價值,構建自身的身分認同,讓它永遠成為世界一部分,這樣對中國國家利益,也是有利無害。

可惜現實政治的發展,往往事與願違,乃至和理想剛好相反。儘管這樣的結局,並非彭定康回憶中唯一的悲劇結局;又或反過來說,曾幾何時其他地方的悲劇結局,卻也總有否極泰來的一天。

在整部回憶錄,他訴說了親身經歷四大身分認同產生的衝突。

首先是在美國進修時,遇見白人至上主義對非裔美國人的種族歧視,這衝突表面上在幾十年後,隨著奧巴馬當選美國總統而劃上句號,但在特朗普時代卻由「另類右派」借屍還魂,可見圍繞身分認同的非理性行動,始終歷久常新。

然後是他自身的愛爾蘭裔、天主教徒背景,令他總是思考自己是愛爾蘭人還是英國人,也因爲血統淵源,當過北愛政務次長,後來又在北愛各方、統派獨派等都簽訂協議之後,成為「北愛爾蘭治安獨立委員會」主席,促成警民衝突多年之後的調查與和解。

再者自然是他當末代港督期間,被中國定調為「千古罪人」,也不斷被英國商界和政敵指為破壞中英貿易關係,但他始終堅持普世價值不可能不適用於香港人,並老早預言如果北京不在價值層面放手(例如拒絕效法他處理北愛的經驗,在二○一九年「反送中」運動期間堅拒成立獨立調查委員會),只會逐步促成香港人尋找更激烈的身分認同運動。

最後是他擔任歐盟執行委員會外交專員期間,目睹英國國內逐步興起脫歐思潮,最終極具爭議性地以公投方式僅僅通過離開歐盟,這是他眼中身分認同凌駕理性計算的終極例子。

可以說,彭定康的個人信念在不同崗位都未盡人意,但到了晚年,他的信念反而越發堅定,成為英國、乃至世界政壇的異數。如果大家從他的「告解」當中,都能夠找到自己的道德羅盤,在變幻莫測的大時代,通過靈魂拷問,進行各自的告解,相信彭定康也會為曾經觸動那麼多的同路人,感到欣慰。

沈旭暉(一八四一出版社社長)

香港主權移交之前,港督府的主人依然是英國人,對一般香港人而言,依然感到莊嚴而神秘。一九九七年,末代港督府迎接了來自香港官校皇仁書院的學生會訪問團,彭定康勳爵大概不會記得這件事,自然更不會知道那位學生會主席當時對那張合照,是何等雀躍。後來此人長大後,在不同香港特首任內,也曾有緣進入變成「禮賓府」的前港督府,但人面全非下,心中想的,始終是「如果肥彭依然在,香港又會如何?」

這個當年的中學學生會主席,自然就是我。

時光飛逝,轉眼間,到了二○二○年,「新香港」出現了《港區國安法》,彭定康當年設想的最壞情況,全部幾何級數的實現。越來越多香港人事後孔明,視他為可能是有史以來最關心香港人的管治者,這裡有借古諷今的無奈,也有情懷真切的回憶,局中人不說自明,也不必蛇足。

但究竟彭定康作為英國重量級專業政客,為甚麼會對香港人產生真感情?他的政治理念究竟是什麼?為何他雖然不像前幾任港督那樣具有高深漢學根柢,卻反而可以對中國官方的談判手法、文件刻意製造的迴旋空間等,從一而終地「從現象看本質」?

要了解答案,必須閱讀這本回憶錄。不是只看和香港有關的那個章節,而是必須逐字逐句詳讀。

彭定康大半輩子的閱歷,都在不同身分認同(identity)之間打轉,由家庭到讀書、由西方到東方,假如不是各種各樣身分認同衝突不斷,他大概根本不會從政,就算從政也不會如日後般成功,很可能會成為報刊主筆渡過一生。雖然他的經歷踏篇幾大洲,和幾個大國不斷周旋,直接與一批世界級領袖共事,但歸根究底,一個主軸卻足以貫穿他的大部分經歷:嘗試以公民民族主義化解極端身分認同帶來的衝突,相信普世價值會令世界邁向更好的未來。

從回憶錄可見,他從小到大不斷問一個問題:為什麼那些人老是覺得自己與別不同?究竟是什麼具具體體的東西,去協助他們理直氣壯地定義「我者」和「他者」?是種族、宗教、文化、語言、地域、利益,還是根本不能言明的甚麼?

這些問題到了他來到香港,出任末代港督之時,變得更不能迴避。於是他問了幾個看似尖銳、其實答案清晰不過的問題,對象是中國人,也是英國人:

「第一個問題就是所謂的亞洲價值是否包括對政治問責及人權的關注,或者說,東西方之間是否存在無可避免的『文明衝突』?第二個問題是公民價值是否可以成為身分認同的重要組成部分,用來幫助塑造身分認同?第三個值得考慮的問題是,中國人口以至經濟規模固然巨大,但領導人不理解自由社會的意義的話,會對中國在世界上的影響力造成多大限制?」

在彭定康心中,這些問題的答案是不言而喻的。他大概認為香港最理想的狀態,就是通過普世性的公民價值,構建自身的身分認同,讓它永遠成為世界一部分,這樣對中國國家利益,也是有利無害。

可惜現實政治的發展,往往事與願違,乃至和理想剛好相反。儘管這樣的結局,並非彭定康回憶中唯一的悲劇結局;又或反過來說,曾幾何時其他地方的悲劇結局,卻也總有否極泰來的一天。

在整部回憶錄,他訴說了親身經歷四大身分認同產生的衝突。

首先是在美國進修時,遇見白人至上主義對非裔美國人的種族歧視,這衝突表面上在幾十年後,隨著奧巴馬當選美國總統而劃上句號,但在特朗普時代卻由「另類右派」借屍還魂,可見圍繞身分認同的非理性行動,始終歷久常新。

然後是他自身的愛爾蘭裔、天主教徒背景,令他總是思考自己是愛爾蘭人還是英國人,也因爲血統淵源,當過北愛政務次長,後來又在北愛各方、統派獨派等都簽訂協議之後,成為「北愛爾蘭治安獨立委員會」主席,促成警民衝突多年之後的調查與和解。

再者自然是他當末代港督期間,被中國定調為「千古罪人」,也不斷被英國商界和政敵指為破壞中英貿易關係,但他始終堅持普世價值不可能不適用於香港人,並老早預言如果北京不在價值層面放手(例如拒絕效法他處理北愛的經驗,在二○一九年「反送中」運動期間堅拒成立獨立調查委員會),只會逐步促成香港人尋找更激烈的身分認同運動。

最後是他擔任歐盟執行委員會外交專員期間,目睹英國國內逐步興起脫歐思潮,最終極具爭議性地以公投方式僅僅通過離開歐盟,這是他眼中身分認同凌駕理性計算的終極例子。

可以說,彭定康的個人信念在不同崗位都未盡人意,但到了晚年,他的信念反而越發堅定,成為英國、乃至世界政壇的異數。如果大家從他的「告解」當中,都能夠找到自己的道德羅盤,在變幻莫測的大時代,通過靈魂拷問,進行各自的告解,相信彭定康也會為曾經觸動那麼多的同路人,感到欣慰。

目次

社長序

譯者序

導論

第一章 政治與身分

第二章 彌撒與女楨

第三章 獎學金小子

第四章 「世上最後、最好的希望」

第五章 「濕柴」

第六章 領袖:希思、戴卓爾、馬卓安

第七章 瘋狂的愛爾蘭結

第八章 到東方去

第九章 遙距歐洲人的孤獨

第十章 橫渡大西洋

第十一章 身兼多職的「普伯」

第十二章 暴力與信仰

譯者序

導論

第一章 政治與身分

第二章 彌撒與女楨

第三章 獎學金小子

第四章 「世上最後、最好的希望」

第五章 「濕柴」

第六章 領袖:希思、戴卓爾、馬卓安

第七章 瘋狂的愛爾蘭結

第八章 到東方去

第九章 遙距歐洲人的孤獨

第十章 橫渡大西洋

第十一章 身兼多職的「普伯」

第十二章 暴力與信仰

書摘/試閱

香港――不論習主席怎麼想,它的民主故事遠遠未到終章。香港民主史上最奇特諷刺的事情是,一九九二年工黨在英國巴芙選區兵敗如山倒,卻令該市的敗選國會代表成為英國最後一個主要殖民地的最後一任總督。多年以來,保守黨在巴芙的優勢來自於反對派的工黨與自由民主黨票數分散,不過在一九九二年,工黨選民捨棄了紅玫瑰並策略性地投票送我走。鼓勵他們的是由超市大亨千萬富翁盛博理(David Sainsbury)資助的競選工程,它昂貴而有效,而他本人後來也當上了工黨部長。我有段時間還對這種屈辱感到痛苦噁心,在我的競選活動中辛勤努力的妻子和女兒也對競選的齷齪和它的最終結果感到震驚。但這就是政治。如果你期待戰車輪前會鋪好花環和花瓣,那麼你就一定會得到粗暴但有益身心的衝擊。我曾經領導過就全國而言相當成功的大選工程,但正如將軍在凱旋時隨行奴隸的低聲呢喃:「記住你也不過是終有一死的凡人。」

好在我早已預料到這個結果,甚至已經告訴過首相馬卓安他整體上會贏得大選,但我就會失去自己的議席。不過我沒有因此變得好受,在最好的時刻我也傾向悲觀,而我覺得馬卓安認為我在誇大當時的困難。但無論如何,在選戰之前和大選期間,我都有大量時間思考如果落敗了的話會想做甚麼。最後當這個結局真正來臨時,我雖然獲邀在上議院繼續政治生涯,但我不感興趣,而空降去一個很快就懸空的選區參加補選也不是特別吸引的選擇。他們有想送我一份大禮,建議我去肯辛頓(Kensington)和車路士(Chelsea),但我又覺得不太體面,而且對妻女又會加上不公平的負擔――那種偶爾變得惡性的競選所生出來的壓力,她們在巴芙已經面對夠了。有些人想我走這條路,或至少留在政界,在舞會站著如嘍囉等人請跳舞,但我擋住了這些善意的壓力,因為這只會搞得全場人都尷尬不已。現在我雖然會偶爾重新或再三反省,但我從來沒有真正後悔做了這個決定:我想尋找政治以外的職位,做發展援助方面的工作。然後,馬卓安向我提出去香港做末代英國香港總督的機會,做一個結束一長串殖民地或外交部任命的政客。那時的政策似乎將倫敦推向一個外交死胡同,中國(尤其是針對首相馬卓安)的例行羞辱似乎從沒給香港或英國帶來任何好處。於是我們的外交目標很簡單,就是一九九七年讓主權平穩過渡到中國手上。經過幾次無效反對、幾下緊張搓手後,「平穩」的定義總算是定下來了,那就是要滿足中國的要求。但至於「成功」而「光榮」的過渡要付出甚麼代價呢?我一位顧問曾調皮地問,真的可以把葬禮說成是「平穩過渡」嗎?

機會已經提出來了,我和穎彤商量後決定接受。這對她來說是很大的犧牲,那時她當家庭律師的法律事業已經起飛,我們和十幾歲的女兒們幸福地定居在倫敦。一如既往,她以個人代價支持我,我們的婚姻從來都是這樣。在香港時,她努力領導過去因當地文化原因而鮮少受到公眾關注的慈善機構,包括臨終護理、街童、娼妓、智力障礙和愛滋病組織。

我對於香港和中國並不是完全陌生的,我第一次去這個殖民地是在一九七九年,當時還是個年輕的後座議員。回來後我給《衛報》寫了篇提倡在當地引入政府選舉的文章,引起了時任港督的不悅。麥理浩勳爵是位嚴厲的酋長,認為解決民眾政治壓力的最佳方法就是房屋和福利,於是以猛烈的精力和決心推行各種大計,還得應付來自中國大陸的難民潮。他是位聰明人,不是任何人的傀儡,在他擔任港督時有這麼一個說法,就是他和馬耳他總理明托夫(Dom Mintoff)是外交部最不受歡迎的兩個人,這正好充分說明他思想有多獨立。但他對任何人想要透過民主來管理自己事務的願望,就完全沒有興趣了。他是個文明而不屈不撓的蘇格蘭人,認為自己知道甚麼對香港最好,也認為自己最能好好處理香港與北京的關係。回歸前十八年,他主動向鄧小平明確提出九七年後香港地位的問題,這步棋到底在多大程度上反映出倫敦內閣的意見,我從來都不完全清楚。我喜歡他,畢竟他又是一個喜歡乾馬天尼的貝里歐人,但對於他如何看待哪怕是最微不足道的民主改革訴求,我從沒抱有任何幻想。不過麥理浩不像某些人,他並沒有試著要說我壞話或在背後捅我一刀。

我也去過中國幾次,尤其是在擔任海外發展部長期間。我參加過一九八九年五月在北京舉行的亞洲開發銀行(Asian Development Bank,ADB)的會議,在那邊待到鄧小平和其他共產黨老領導派坦克車鎮壓天安門廣場和其他地方的示威者前一個禮拜。在會議期間,廣場和其他公共場所都擠滿了示威者,氣氛就像一個自由民主為題的格拉斯托藝術節(Glastonbury Festival)。我從未感覺過自己如此接近歷史誕生的一刻,這種感覺以後也不再有過,但可悲的是,事實證明這是段錯的歷史,過程中我只扮演一個極微小的角色。參加ADB會議的高級部長們應邀和有意改革的黨總書記趙紫陽會談,我們圍坐著,禮貌地問有關農業改革和市場力量在華角色的問題,心裡卻想著外邊街頭發生的事。最後,經過大約一個小時有點超現實但行禮如儀的交流之後,我問了人人心中的問題:外面發生甚麼事,將如何解決?趙紫陽從口袋裡掏出一張卡紙,慷慨激昂地演講了一小段,聽起來非常像他後來半夜去天安門廣場給學生講的、加速他自己垮台的演說。他表示同情學生和工人,希望他們在損害健康之前放棄絕食,並承諾與之對話。然而,事情迎來殘酷的轉變,坦克開過來,很多人被殺,之後對異見活動的鎮壓比中國發生過的任何一件事都要強硬野蠻――直到習近平近年的高壓措施。正如多年後二○一四年香港的民主示威一樣,示威者身在戰略上未曾計劃的事件之內,贏得道德高地之餘也搶佔了一個以後可能爭取到更大進展的有利位置,然而很難知道何時應該退場。對社運人士而言,戰略性撤退和重新集結看似綏靖和投降,但儘管這些做法很難掌握時機又不易組織,卻往往是明智的短期策略,有時甚至是明智的長期行動。

所以我在中國政治方面有些受傷和失望的經歷。一九八九年中國當局殺害學生和其他人士〔香港一名共產黨走狗商人說是「風波」(kerfuffle)〕敲響了香港的警鐘,讓人擔心僅僅在八年後就要回歸中國主權預示著甚麼命運。可以理解,加快香港民主化的運動變得更為劇烈。《中英聯合聲明》是英國與中國在一九八四年簽訂,並在一九九七年起持續生效五十年的國際條約,而《基本法》則是根據該條約為香港制訂的中國憲法,兩者本來旨在保證香港在北京恢復主權後繼續自由和殖民地的生活方式。至於要怎樣確保中國遵守約定呢?前駐華大使柯利達爵士(Sir Percy Cradock)肯定特別關注這個問題,所有跟中國有關的事,他都是主持神聖教理部的紅衣樞機主教。他有次評價中共官員說:「他們就是惡棍,以前是,現在是,以後也永遠是。」那你該如何應付那些「惡棍」(我可從來沒用過這個名詞來形容中國領導人)呢?每次他們像慣常一樣來電提醒你說,沒交保護費的人都在海裡「跟魚睡覺」了,你是不是就馬上乖乖送上銀子?主教似乎就是這樣想的。他接受了常規的敲詐勒索作為正常外交實務的一部分,然後搔首弄姿地試圖讓事情看來不那麼有失身分。

在思想上和政治上,柯利達爵士抵抗了他的政治長官向世界(尤其香港)的保證:英國會確保香港保有多元自由。他不是唯一一個想當皇帝或至少在背後假傳聖旨的御史。儘管他是個聰明人,卻是極少數的一位從未真正接受公務員權力終有界限、此後應由民選政客接手的官員。

《聯合聲明》簽署後,不管以前如何,英國政府的政策現在已經很明確:香港要民主化。民主會穩步紮根,讓老百姓有方法保護自己,以免自由被侵蝕。這在國會內外、在公在私都有說過。我一直很驚訝,竟然有人建議我們別理會在下議院許下的承諾。一些人擔心英國最後的帝國姿態是將一個自由社會拱手交給世上最後一個極權主義大國,過程耍的是掩眼法的多,不見得透明。那麼,英國公開宣佈的對港政策是個萬能答案,就是要來回應這些人。我去香港當末代總督的背景就是這樣。

我前面已經簡要地敘述了當港督時的一些經歷,那是我一生中最有趣又最有價值的五年。儘管柯利達的信徒對他的對華方針苦戀經年,不時還在發出怒吼,但我不打算再在這些議題上鑽牛角尖了。對他們來說,任何其他態度都必須打倒,以免其終有一日成功,甚至連部分成功都不可以,畢竟這都會引人質疑以前的做法是否有效和合乎道德。但重要的是勾勒出香港民主發展受挫的故事骨架,因為它與我關於身分認同的論點息息相關。所以,第一個問題就是所謂的亞洲價值是否包括對政治問責及人權的關注,或者說,東西方之間是否存在無可避免的「文明衝突」;第二個問題是公民價值是否可以成為身分認同的重要組成部分,用來幫助塑造身分認同;第三個值得考慮的問題是,中國人口以至經濟規模固然巨大,但領導人不理解自由社會的意義的話,會對中國在世界上的影響力造成多大限制?

在英國對香港的責任結束之前,先不說要這座偉大城市成為完全民主的社會了,連通往民主的道路都還沒走上,這是為甚麼呢?十九世紀和二十世紀上半葉,曾經有一種想法是要在香港政府引入更多公眾問責和讓更多華裔公民參與,而這種嘗試的其中一個特色是總會遇到英國商界抵制。中國的歷次戰爭和日本的軍事冒險主義等區域事件亦為殖民地政治變革添加反對理由。倫敦總是認為香港不同於其他英國屬地,更像是貿易站而不是定居社區。而在第二次世界大戰後,港督楊慕琦(Mark Young)有意大力推進民主,但因為緊張中國國民黨垮台和共產黨崛起的後果而受阻。本地商界、殖民地官員和白廳欣然接受「在港引入民主會造成社會沿大陸國共之爭的路線撕裂」的論點,不出所料,北京本身也對香港任何民主動態大為緊張。比方說當年非洲去殖民化如火如荼,周恩來就在一九五八年向時任英揆麥美倫發出訊息,表達擔心英國會把香港推上獨立之路,就像對新加坡一般。英國不應該改變香港的憲法地位,因為這樣會削弱中國,而(中國認為)美國會很歡迎這樣的舉動。北京的憂慮給香港和倫敦反對變革的人發了一手好牌。

好在我早已預料到這個結果,甚至已經告訴過首相馬卓安他整體上會贏得大選,但我就會失去自己的議席。不過我沒有因此變得好受,在最好的時刻我也傾向悲觀,而我覺得馬卓安認為我在誇大當時的困難。但無論如何,在選戰之前和大選期間,我都有大量時間思考如果落敗了的話會想做甚麼。最後當這個結局真正來臨時,我雖然獲邀在上議院繼續政治生涯,但我不感興趣,而空降去一個很快就懸空的選區參加補選也不是特別吸引的選擇。他們有想送我一份大禮,建議我去肯辛頓(Kensington)和車路士(Chelsea),但我又覺得不太體面,而且對妻女又會加上不公平的負擔――那種偶爾變得惡性的競選所生出來的壓力,她們在巴芙已經面對夠了。有些人想我走這條路,或至少留在政界,在舞會站著如嘍囉等人請跳舞,但我擋住了這些善意的壓力,因為這只會搞得全場人都尷尬不已。現在我雖然會偶爾重新或再三反省,但我從來沒有真正後悔做了這個決定:我想尋找政治以外的職位,做發展援助方面的工作。然後,馬卓安向我提出去香港做末代英國香港總督的機會,做一個結束一長串殖民地或外交部任命的政客。那時的政策似乎將倫敦推向一個外交死胡同,中國(尤其是針對首相馬卓安)的例行羞辱似乎從沒給香港或英國帶來任何好處。於是我們的外交目標很簡單,就是一九九七年讓主權平穩過渡到中國手上。經過幾次無效反對、幾下緊張搓手後,「平穩」的定義總算是定下來了,那就是要滿足中國的要求。但至於「成功」而「光榮」的過渡要付出甚麼代價呢?我一位顧問曾調皮地問,真的可以把葬禮說成是「平穩過渡」嗎?

機會已經提出來了,我和穎彤商量後決定接受。這對她來說是很大的犧牲,那時她當家庭律師的法律事業已經起飛,我們和十幾歲的女兒們幸福地定居在倫敦。一如既往,她以個人代價支持我,我們的婚姻從來都是這樣。在香港時,她努力領導過去因當地文化原因而鮮少受到公眾關注的慈善機構,包括臨終護理、街童、娼妓、智力障礙和愛滋病組織。

我對於香港和中國並不是完全陌生的,我第一次去這個殖民地是在一九七九年,當時還是個年輕的後座議員。回來後我給《衛報》寫了篇提倡在當地引入政府選舉的文章,引起了時任港督的不悅。麥理浩勳爵是位嚴厲的酋長,認為解決民眾政治壓力的最佳方法就是房屋和福利,於是以猛烈的精力和決心推行各種大計,還得應付來自中國大陸的難民潮。他是位聰明人,不是任何人的傀儡,在他擔任港督時有這麼一個說法,就是他和馬耳他總理明托夫(Dom Mintoff)是外交部最不受歡迎的兩個人,這正好充分說明他思想有多獨立。但他對任何人想要透過民主來管理自己事務的願望,就完全沒有興趣了。他是個文明而不屈不撓的蘇格蘭人,認為自己知道甚麼對香港最好,也認為自己最能好好處理香港與北京的關係。回歸前十八年,他主動向鄧小平明確提出九七年後香港地位的問題,這步棋到底在多大程度上反映出倫敦內閣的意見,我從來都不完全清楚。我喜歡他,畢竟他又是一個喜歡乾馬天尼的貝里歐人,但對於他如何看待哪怕是最微不足道的民主改革訴求,我從沒抱有任何幻想。不過麥理浩不像某些人,他並沒有試著要說我壞話或在背後捅我一刀。

我也去過中國幾次,尤其是在擔任海外發展部長期間。我參加過一九八九年五月在北京舉行的亞洲開發銀行(Asian Development Bank,ADB)的會議,在那邊待到鄧小平和其他共產黨老領導派坦克車鎮壓天安門廣場和其他地方的示威者前一個禮拜。在會議期間,廣場和其他公共場所都擠滿了示威者,氣氛就像一個自由民主為題的格拉斯托藝術節(Glastonbury Festival)。我從未感覺過自己如此接近歷史誕生的一刻,這種感覺以後也不再有過,但可悲的是,事實證明這是段錯的歷史,過程中我只扮演一個極微小的角色。參加ADB會議的高級部長們應邀和有意改革的黨總書記趙紫陽會談,我們圍坐著,禮貌地問有關農業改革和市場力量在華角色的問題,心裡卻想著外邊街頭發生的事。最後,經過大約一個小時有點超現實但行禮如儀的交流之後,我問了人人心中的問題:外面發生甚麼事,將如何解決?趙紫陽從口袋裡掏出一張卡紙,慷慨激昂地演講了一小段,聽起來非常像他後來半夜去天安門廣場給學生講的、加速他自己垮台的演說。他表示同情學生和工人,希望他們在損害健康之前放棄絕食,並承諾與之對話。然而,事情迎來殘酷的轉變,坦克開過來,很多人被殺,之後對異見活動的鎮壓比中國發生過的任何一件事都要強硬野蠻――直到習近平近年的高壓措施。正如多年後二○一四年香港的民主示威一樣,示威者身在戰略上未曾計劃的事件之內,贏得道德高地之餘也搶佔了一個以後可能爭取到更大進展的有利位置,然而很難知道何時應該退場。對社運人士而言,戰略性撤退和重新集結看似綏靖和投降,但儘管這些做法很難掌握時機又不易組織,卻往往是明智的短期策略,有時甚至是明智的長期行動。

所以我在中國政治方面有些受傷和失望的經歷。一九八九年中國當局殺害學生和其他人士〔香港一名共產黨走狗商人說是「風波」(kerfuffle)〕敲響了香港的警鐘,讓人擔心僅僅在八年後就要回歸中國主權預示著甚麼命運。可以理解,加快香港民主化的運動變得更為劇烈。《中英聯合聲明》是英國與中國在一九八四年簽訂,並在一九九七年起持續生效五十年的國際條約,而《基本法》則是根據該條約為香港制訂的中國憲法,兩者本來旨在保證香港在北京恢復主權後繼續自由和殖民地的生活方式。至於要怎樣確保中國遵守約定呢?前駐華大使柯利達爵士(Sir Percy Cradock)肯定特別關注這個問題,所有跟中國有關的事,他都是主持神聖教理部的紅衣樞機主教。他有次評價中共官員說:「他們就是惡棍,以前是,現在是,以後也永遠是。」那你該如何應付那些「惡棍」(我可從來沒用過這個名詞來形容中國領導人)呢?每次他們像慣常一樣來電提醒你說,沒交保護費的人都在海裡「跟魚睡覺」了,你是不是就馬上乖乖送上銀子?主教似乎就是這樣想的。他接受了常規的敲詐勒索作為正常外交實務的一部分,然後搔首弄姿地試圖讓事情看來不那麼有失身分。

在思想上和政治上,柯利達爵士抵抗了他的政治長官向世界(尤其香港)的保證:英國會確保香港保有多元自由。他不是唯一一個想當皇帝或至少在背後假傳聖旨的御史。儘管他是個聰明人,卻是極少數的一位從未真正接受公務員權力終有界限、此後應由民選政客接手的官員。

《聯合聲明》簽署後,不管以前如何,英國政府的政策現在已經很明確:香港要民主化。民主會穩步紮根,讓老百姓有方法保護自己,以免自由被侵蝕。這在國會內外、在公在私都有說過。我一直很驚訝,竟然有人建議我們別理會在下議院許下的承諾。一些人擔心英國最後的帝國姿態是將一個自由社會拱手交給世上最後一個極權主義大國,過程耍的是掩眼法的多,不見得透明。那麼,英國公開宣佈的對港政策是個萬能答案,就是要來回應這些人。我去香港當末代總督的背景就是這樣。

我前面已經簡要地敘述了當港督時的一些經歷,那是我一生中最有趣又最有價值的五年。儘管柯利達的信徒對他的對華方針苦戀經年,不時還在發出怒吼,但我不打算再在這些議題上鑽牛角尖了。對他們來說,任何其他態度都必須打倒,以免其終有一日成功,甚至連部分成功都不可以,畢竟這都會引人質疑以前的做法是否有效和合乎道德。但重要的是勾勒出香港民主發展受挫的故事骨架,因為它與我關於身分認同的論點息息相關。所以,第一個問題就是所謂的亞洲價值是否包括對政治問責及人權的關注,或者說,東西方之間是否存在無可避免的「文明衝突」;第二個問題是公民價值是否可以成為身分認同的重要組成部分,用來幫助塑造身分認同;第三個值得考慮的問題是,中國人口以至經濟規模固然巨大,但領導人不理解自由社會的意義的話,會對中國在世界上的影響力造成多大限制?

在英國對香港的責任結束之前,先不說要這座偉大城市成為完全民主的社會了,連通往民主的道路都還沒走上,這是為甚麼呢?十九世紀和二十世紀上半葉,曾經有一種想法是要在香港政府引入更多公眾問責和讓更多華裔公民參與,而這種嘗試的其中一個特色是總會遇到英國商界抵制。中國的歷次戰爭和日本的軍事冒險主義等區域事件亦為殖民地政治變革添加反對理由。倫敦總是認為香港不同於其他英國屬地,更像是貿易站而不是定居社區。而在第二次世界大戰後,港督楊慕琦(Mark Young)有意大力推進民主,但因為緊張中國國民黨垮台和共產黨崛起的後果而受阻。本地商界、殖民地官員和白廳欣然接受「在港引入民主會造成社會沿大陸國共之爭的路線撕裂」的論點,不出所料,北京本身也對香港任何民主動態大為緊張。比方說當年非洲去殖民化如火如荼,周恩來就在一九五八年向時任英揆麥美倫發出訊息,表達擔心英國會把香港推上獨立之路,就像對新加坡一般。英國不應該改變香港的憲法地位,因為這樣會削弱中國,而(中國認為)美國會很歡迎這樣的舉動。北京的憂慮給香港和倫敦反對變革的人發了一手好牌。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。