商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

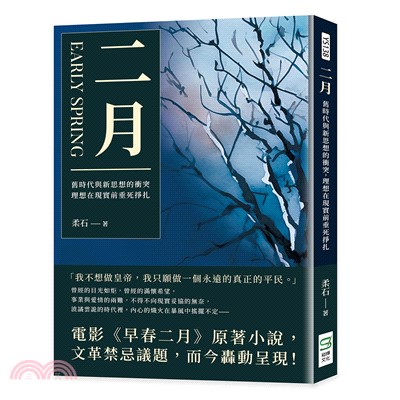

「我不想做皇帝,我只願做一個永遠的真正的平民。」

曾經的目光如矩,曾經的滿懷希望,

事業與愛情的兩難,不得不向現實妥協的無奈,

波譎雲詭的時代裡,內心的熾火在暴風中搖擺不定――

電影《早春二月》原著小說,文革禁忌議題,而今轟動呈現!

農曆二月,寒梅花開,落雪時節,

芙蓉鎮迎來滿懷愁緒的青年教師。

蕭澗秋──人如其名,流淌著滿滿秋意的有志青年。

身懷悲慘家事,幼年沒了父母,

浮萍無根,到處遊歷,最後落腳芙蓉小鎮。

「我自己始終了解,我是喜歡長陰的秋雲裡,飄落的黃葉的一個人。」

這樣飄落的青年,卻胸懷仁慈。

二十世紀初,中國內亂,革命四起,

蕭澗秋欲照料在戰中死去同學的遺孀

──文嫂和小妹妹採蓮。

他以一己之力擔起養家重任,

供給文嫂一家生活,並負責採蓮的教育。

採蓮,這個七歲的小妹妹,

初見時握著橘子的模樣,

那抹紅印在他心上,

從此青年便深深愛上這個小女孩。

「你只可否認家庭,你不能否認愛情。除了愛情,人生還有什麼呢?」

一場陶家晚宴,秋天的風遇到春天的霧,

蕭澗秋遇到了此生交織糾纏的女子──陶嵐。

三年前杭州的邂逅,結下一面之緣,

一個明媚如春,心切求學;

一個愁眉如秋,誠心授學;

一下午的彈琴奏曲,一首〈青春不再來〉,

竟叫這位冷傲、不為情所擾的女子,

在悠揚琴律震動下,敲出心弦上綿綿情絲──

二十封情書紛紛飛來,落到這位孤寂青年的心扉上。

兩人談學,談曲,談人生哲理;

兩人懷抱同樣的仁慈,一同照料文嫂一家;

兩人同是學校老師,同是朋友,

同是戰友,也同是手足。

如此扶持作伴,本該蔚為佳話的一段情,

卻不知背後陰謀蟄伏,山雨欲來,風吹草驚……

某天,芙蓉鎮傳來一首打油詩──

芙蓉芙蓉二月開,一個教師外鄉來。

兩眼炯炯如鷹目,內有一副好心裁。

左手抱著小寡婦,右手還想折我梅!

此人若不驅逐了,吾鄉風化安在哉。

鎮上謠言四起,圍困這位仁慈的青年教師,

一邊是一生志業,一邊是孤苦的文嫂一家,

敵人在暗處襲擊,蕭澗秋在明處掙扎,

還沒想到如何令輿論不攻自破,文嫂幼子又傳來噩耗……

二月乍暖還寒,芙蓉鎮上人情亦暖亦寒,

有志之士高談政治理想,教育家在戰亂中作育英才,

還有陶家那位懷抱愛的女子,還有蕭家那位行善的教師,

不同思想,不同動機,卻同是心中熠熠燃燒,

在困苦人間,追求至情至善的一顆心。

曾經的目光如矩,曾經的滿懷希望,

事業與愛情的兩難,不得不向現實妥協的無奈,

波譎雲詭的時代裡,內心的熾火在暴風中搖擺不定――

電影《早春二月》原著小說,文革禁忌議題,而今轟動呈現!

農曆二月,寒梅花開,落雪時節,

芙蓉鎮迎來滿懷愁緒的青年教師。

蕭澗秋──人如其名,流淌著滿滿秋意的有志青年。

身懷悲慘家事,幼年沒了父母,

浮萍無根,到處遊歷,最後落腳芙蓉小鎮。

「我自己始終了解,我是喜歡長陰的秋雲裡,飄落的黃葉的一個人。」

這樣飄落的青年,卻胸懷仁慈。

二十世紀初,中國內亂,革命四起,

蕭澗秋欲照料在戰中死去同學的遺孀

──文嫂和小妹妹採蓮。

他以一己之力擔起養家重任,

供給文嫂一家生活,並負責採蓮的教育。

採蓮,這個七歲的小妹妹,

初見時握著橘子的模樣,

那抹紅印在他心上,

從此青年便深深愛上這個小女孩。

「你只可否認家庭,你不能否認愛情。除了愛情,人生還有什麼呢?」

一場陶家晚宴,秋天的風遇到春天的霧,

蕭澗秋遇到了此生交織糾纏的女子──陶嵐。

三年前杭州的邂逅,結下一面之緣,

一個明媚如春,心切求學;

一個愁眉如秋,誠心授學;

一下午的彈琴奏曲,一首〈青春不再來〉,

竟叫這位冷傲、不為情所擾的女子,

在悠揚琴律震動下,敲出心弦上綿綿情絲──

二十封情書紛紛飛來,落到這位孤寂青年的心扉上。

兩人談學,談曲,談人生哲理;

兩人懷抱同樣的仁慈,一同照料文嫂一家;

兩人同是學校老師,同是朋友,

同是戰友,也同是手足。

如此扶持作伴,本該蔚為佳話的一段情,

卻不知背後陰謀蟄伏,山雨欲來,風吹草驚……

某天,芙蓉鎮傳來一首打油詩──

芙蓉芙蓉二月開,一個教師外鄉來。

兩眼炯炯如鷹目,內有一副好心裁。

左手抱著小寡婦,右手還想折我梅!

此人若不驅逐了,吾鄉風化安在哉。

鎮上謠言四起,圍困這位仁慈的青年教師,

一邊是一生志業,一邊是孤苦的文嫂一家,

敵人在暗處襲擊,蕭澗秋在明處掙扎,

還沒想到如何令輿論不攻自破,文嫂幼子又傳來噩耗……

二月乍暖還寒,芙蓉鎮上人情亦暖亦寒,

有志之士高談政治理想,教育家在戰亂中作育英才,

還有陶家那位懷抱愛的女子,還有蕭家那位行善的教師,

不同思想,不同動機,卻同是心中熠熠燃燒,

在困苦人間,追求至情至善的一顆心。

作者簡介

柔石(1902-1931),原名趙平福,後改名趙平復,中國作家,「左聯五烈士」之一。1928年4月亭旁起義失敗,避走上海,成為魯迅創辦的《語絲》的編輯。同年參與創辦朝華社,出版《朝華》周刊。1931年1月17日,被上海公共租界老閘捕房巡捕逮捕,移送到上海龍華淞滬警備司令部,2月7日夜被國民政府祕密活埋處決。

著有短篇小說集《瘋人》、《為奴隸的母親》、《舊時代之死》、《三姐妹》、《希望》,譯有高爾基《阿爾泰莫諾夫氏的事業》、盧那察爾斯基《浮士德與城》、《丹麥短篇小說集》。

著有短篇小說集《瘋人》、《為奴隸的母親》、《舊時代之死》、《三姐妹》、《希望》,譯有高爾基《阿爾泰莫諾夫氏的事業》、盧那察爾斯基《浮士德與城》、《丹麥短篇小說集》。

目次

一 初見

二 文嫂

三 遺孀

四 陶嵐

五 表白

六 信札

七 採蓮

八 生病

九 等待

十 非議

十一 崩潰

十二 家庭

十三 不祥

十四 救命

十五 兄弟

十六 返校

十七 轉嫁

十八 勸說

十九 心死

二十 自殺

二十一 命運

二十二 談心

二十三 旅行

二十四 離去

二 文嫂

三 遺孀

四 陶嵐

五 表白

六 信札

七 採蓮

八 生病

九 等待

十 非議

十一 崩潰

十二 家庭

十三 不祥

十四 救命

十五 兄弟

十六 返校

十七 轉嫁

十八 勸說

十九 心死

二十 自殺

二十一 命運

二十二 談心

二十三 旅行

二十四 離去

書摘/試閱

一 初見

農曆二月初,立春剛過不久,而天氣卻奇異地熱,幾乎熱的和初夏一樣。在芙蓉鎮的一所中學校的會客室內,坐著三位青年教師,安靜地各自看著自己手中的報紙。他們有時用手拭一拭額上的汗珠,有時眼睛向門外瞟一眼,好像等待什麼人似的,可是他們沒有說一句話。這樣過去半小時,其中臉色和衣著最漂亮的一位,名叫錢正興,放下報紙,站起,走向窗邊將向東的幾扇百頁窗一起打開。他稍稍有些惱怒的樣子,說道:

「天也忘記做天的職司了!為什麼將五月的天氣現在就送到人間來呢?今天我已經換過兩次衣服了:上午由羔皮換了一件灰鼠,下午由灰鼠換了這件青緞袍子,難道還要叫我一絲不掛嗎?陶慕侃,你想,今年又要有變卦的災異了――戰爭,饑荒,時疫,總有一件要發生。」

陶慕侃坐在書架的旁邊,一位年約三十歲,臉孔圓黑微胖的人;他就是這所中學的創辦人,現在的校長。他沒有向錢正興回話,只向他微笑地看一眼。而坐在他對面的一位,身軀結實而稍矮的人,卻粗著喉嚨說道:

「嗨,災害是年年免不了的,在我們這個老大的國內!近三年來,有多少事:江浙大戰,甘肅地震,河南盜匪,山東水災,你們想?不過像我們這芙蓉鎮呢,還算是世外桃源,過的還算是太平日子。」

「要來的,要來的,」錢正興接著惱怒地說,「像這樣的天氣!」

前一位就站了起來,沒趣地向陶慕侃問:

「陶校長,你以為天時的不正,是社會不安的預兆嗎?」

這位校長先生,又向門外望了一望,於是放下報紙,運用他老是穩健的心,笑咪咪地答道:

「哪裡有這種話呢!天氣的變化是自然的現象,而人間災害,大半都是人類自己多事鬧出來的,譬如戰爭......」

他沒有說完,又抬頭看一看天色,卻轉了低沉的語氣說道:

「恐怕要響雷了,天氣有要下雷雨的樣子。」

這時掛在壁上的鐘,正噹噹噹地敲了三下。房內靜寂片刻,陶慕侃又說:

「已經三點了,蕭先生為什麼還不到呢?方謀,算算時間他應當到了。假如下雨,他是要淋溼的。」

就在他對面的那位方謀,應道:

「應當來了,輪船到港已經有兩小時了。從港口到這裡總共只有十餘里路。」

錢正興也向窗外望一望,餘怒未消地說:

「誰保證他今天一定會來?那為什麼現在還沒到呢?他又不是腿短。」

「會來的,」陶慕侃微笑地隨口答:「他從來不失信。前天的掛號信,的的確確是說今天會到這裡。而且囑咐我叫一位工友去接行李,我已叫阿榮去了。」

「那再等一下吧。」

錢正興有些不耐煩,回到他的位子上坐著。

這時,有一個十三四歲的小學生,氣喘地跑進會客室裡來,叫道:

「蕭先生來了,蕭先生來了,穿著學生裝的。」

於是他們就都站起來,露出異常快樂的表情,向門口望著。隨後一兩分鐘,就見一位青年從校外走進來。他中等身材,臉色方正,稍稍憔悴青白的,兩眼瑩瑩有光,一副慈惠的微笑,在他兩頰浮動著。看他的頭髮就可知道他是跑了很遠的路來的,既長,又有灰塵。身穿著一套厚的藏青色學生裝,姿勢挺直。足下一雙黑色長筒的皮鞋,跟著挑行李的阿榮,一步步往校門踏進。陶慕侃等人立刻迎上門口,校長伸出手,兩人緊緊地握著。陶校長說:

「辛苦,辛苦,老友,難得你到敝校來,我們的孩子真是幸福不淺。」

新到的青年謙和地答:

「我呼吸著美麗而自然的新清空氣了!鄉村真是可愛喲,我許久沒有見過這樣甜蜜的初春天氣哩!」

陶校長又介紹了他們,個個點頭微笑,又回到會客室內。陶慕侃一邊指揮挑行李的阿榮,一邊高聲說:

「我們足足有六年沒有見面,足足有六年了。老友,你卻蒼老了不少呢!」

新來的青年坐在書架前面的一把椅子上,同時環視了會客室――也就是這校的圖書併閱報室。一邊他回答那位忠誠的老友:

「是的,我恐怕和在師範學校時大不相同,你是還和當年一樣青春。」

方謀坐在旁邊插進說:

「此刻看來,蕭先生的年齡要比陶先生大了。蕭先生今年貴庚呢?」

「二十七歲。」

「照陰曆算的嗎?那和我同年。」他非常高興的樣子。

而陶慕侃謙遜地彎了背,快樂到全身發起抖來。

「勞苦的人容易老顏,可見我們沒有長進。錢先生,你認為對嗎?」

錢正興正呆坐著不知想什麼,經這一問,似受了嘲諷一般的答:

「對的,大概對的。」

這時天漸暗下來,雲密集,有下雨的趨勢。

他名叫蕭澗秋,是一位無父母,無家庭的人。六年前和陶慕侃一起在杭州省立第一師範學校畢業。當時他們兩人的感情非常好,是在同一間自修室內讀書,也在同一張桌子上吃飯。可是畢業以後,因為志趣不同,就各人走上各人自己的道路。蕭澗秋在這六年之中,風萍浪跡,跑過中國大部分的疆土。他到過漢口,又到過廣州,近三年來都住在北京,因他喜歡看駱駝昂然顧盼的風姿,和冬天北方尖利的怒號風聲,所以在北京算住得最久。後來,感覺到生活上的厭倦,便答應陶慕侃的聘請,回到浙江來。浙江本是他的故鄉,可是在他的故鄉內,他卻沒有一棟房子,一片土地。從小就死了父母,孑然一身,跟著一位堂姐生活。後來堂姐又供給他讀書的費用,由小學而考入師範,不料在他師範學校將臨畢業的一年,堂姐也死去了。他想對堂姐報一點恩,而他堂姐卻沒有看見他的畢業證書就瞑目長睡了。因此,他在人間更加孤獨,他的思想、態度,也更傾向悲哀和淒涼了。知己的朋友也很少,因為陶慕侃還是和以前同樣地記著他,有時兩人也通通信。陶慕侃一半也佩服他對於學問的努力,所以趁著這學期學校改組和擴展,再三要求他到芙蓉鎮來幫忙。

當他將這座學校仔細地觀察了一下後,他覺得很滿意。他心想――願意在這校內住二三年,可能還願更久地做。醫生說他心臟衰弱,他自己有時也感到對於都市生活有種種厭棄,只有看到孩子,這是人類純潔而天真的花,可以使他微笑。況且這座學校的房子,雖然不大,卻是新造的,半西式的;布置,光線,都像一座學校。陶慕侃又將他的房間,安排在靠小花園的一邊,當時他打開窗,就望見梅花還在落瓣。他在房內走了兩圈,似乎他的過去,沒有一件事使他掛念的,他要在這裡,從此新生。因為一星期的舟車勞頓,他就往新床上躺下去睡。因為他是常將他自己的快樂反映到人類的不幸上,所以,這時,三小時前在船上所見的一幕,一件悲慘的故事後影,在他腦內浮現了:

小輪船從上海市到芙蓉鎮,需要三個鐘頭,全在平靜的河內行駛。他坐在統艙的欄杆邊,眺望兩岸的枯草。他對面,卻有一位青年婦人,身穿著青布袷衣,滿臉愁戚。她很有大方的溫良態度,可是從她的兩眼內,可以看出極烈的悲哀,如驟雨在夏午一般地落過了。她的膝前倚著一位約七歲的女孩,眼秀頰紅,小口子如櫻桃,非常可愛。手裡捻著兩顆橘子,正在玩弄,彷彿橘子的紅色可以使她心醉。在婦人的懷內,抱著一個約兩週的小孩,吸著乳。還有一位老人,向坐在她旁邊的一位老婦問:

「李先生到底怎麼哩?」

那位老婦悽慘地答:

「真的打死了!」

「真的打死了嗎?」

老人驚駭地重複問。老婦繼續答,她剛開始是無聊,之後卻起勁地說下去:

「可憐真的打死了!什麼惠州一役打死的,打死在惠州的北門外。聽說惠州的城門,真似銅牆鐵壁一樣堅固。裡面又排著陣圖,李先生這邊的兵,打了半個月,一點也打不進去。之後李先生憤怒起來,可憐的孩子,真不懂事,他自討苦吃,要一個人去衝鋒。說他那時,一手拿著手提機關槍,腰裡佩著一把鋼刀,藏著一顆炸彈;背上又背著一支短槍,真像古代的猛將,說起來嚇死人!就趁半夜漆黑的時候,他去偷襲。誰知城牆還沒有爬上去,那邊就是一炮,接著就是雨點似的排槍。李先生立刻就從半城牆上跌下來,打死了!」老婦人擦一擦眼淚,繼續說:「從李先生這次偷襲以後,惠州果然打進去了。城內的敵兵,見這邊有這樣忠勇的人,膽也嚇壞了,他們自己逃散了。不過李先生終究打死了!李先生的身體,他的朋友看見,打的和蜂窠一樣,千穿百孔,血肉模糊,哪裡還有鼻頭眼睛,說起來怕死人!」她又緩緩順了口氣,說:「我們這次到上海去,也白跑了一趟。李先生的行李衣服都沒有了,撫恤金一時也領不到。他們說上海還是一個姓孫的管的,他和守惠州的人一起的,都是李先生這邊的敵人。所以我們也沒處去多說,跑了兩三處都不像衙門的地方,這地方是祕密的。他們告訴我,撫恤金是有的,可不知道什麼時候一定有。我們白住在上海也花錢,只得回家。」稍停一會兒,又說:「以後,可憐她們母子二人,不知怎樣過活!家裡一塊田地也沒有,屋後一方種菜的園地也在前年賣掉給李先生做盤費到廣東去。兩年來。他也沒有寄回家半毛錢。現在竟連性命都送掉了!李先生本是個有志的人,人又非常好;可是總不得志,東跑西奔了幾年。於是當兵去,是騙了他的妻去的,對她是說到廣東考武官。誰知剛剛有些升上去,竟給一炮打死了!」

兩旁的人都聽得搖頭嘆息,嘈雜地說――像李先生這樣的青年死得如此慘,實在冤枉,實在可惜。但亦無可奈何!

這時,那位青年寡婦,止不住流出淚來。她不願她的悲傷讓船內的眾人看見,幾次轉過頭,提起她青夾衫底衣襟將淚拭了。老婦人說到末段的時候,她更低頭看著小孩的臉,似乎小孩白嫩且包含未來之隱光的臉,可以安慰一些她內心酸痛和絕望。女孩仍是痴痴地,微笑地,一味玩著橘子的圓和紅色。一時她仰頭向她的母親問:

「媽媽,要到家了嗎?」

「快到了。」

婦人輕輕而冷淡地答。女孩又問:

「到了家就可以吃橘子了嗎?」

「現在吃好了。」

女孩聽到,簡直跳起來。隨即剝了橘子皮,將紅色的橘皮放在手心上拋了數下,藏在她母親的懷內。又將橘子分一半給她弟弟和母親,她自己吃起來,又抬頭向她母親問:

「要到家了嗎?」

「是呀,要到了。」

婦人開始有些不耐煩。女孩又叫:

「家裡真好呀!家裡還有娃娃呢!」

這樣,蕭澗秋就離開欄杆,向船頭默默地走去。

船到港,他先望見婦人,一手抱著小孩,一手牽著少女。那位敘述故事的老婦人是提著衣包走在前面。她們慢慢地一步步地向一條小徑走去。

這樣想了一回,他從床上起來。似乎精神有些不安定,好像遺落了東西在船上一樣。站在窗前向窗外望了一望,天已經刮起風,小雨點也在乾燥的空氣中落下幾滴。於是他又打開箱子,將幾部他所喜歡的舊書都拿出來,整齊地放在書架之上。又抽出一本古詩來,讀了幾首,像要排遣方才的回憶似的。

農曆二月初,立春剛過不久,而天氣卻奇異地熱,幾乎熱的和初夏一樣。在芙蓉鎮的一所中學校的會客室內,坐著三位青年教師,安靜地各自看著自己手中的報紙。他們有時用手拭一拭額上的汗珠,有時眼睛向門外瞟一眼,好像等待什麼人似的,可是他們沒有說一句話。這樣過去半小時,其中臉色和衣著最漂亮的一位,名叫錢正興,放下報紙,站起,走向窗邊將向東的幾扇百頁窗一起打開。他稍稍有些惱怒的樣子,說道:

「天也忘記做天的職司了!為什麼將五月的天氣現在就送到人間來呢?今天我已經換過兩次衣服了:上午由羔皮換了一件灰鼠,下午由灰鼠換了這件青緞袍子,難道還要叫我一絲不掛嗎?陶慕侃,你想,今年又要有變卦的災異了――戰爭,饑荒,時疫,總有一件要發生。」

陶慕侃坐在書架的旁邊,一位年約三十歲,臉孔圓黑微胖的人;他就是這所中學的創辦人,現在的校長。他沒有向錢正興回話,只向他微笑地看一眼。而坐在他對面的一位,身軀結實而稍矮的人,卻粗著喉嚨說道:

「嗨,災害是年年免不了的,在我們這個老大的國內!近三年來,有多少事:江浙大戰,甘肅地震,河南盜匪,山東水災,你們想?不過像我們這芙蓉鎮呢,還算是世外桃源,過的還算是太平日子。」

「要來的,要來的,」錢正興接著惱怒地說,「像這樣的天氣!」

前一位就站了起來,沒趣地向陶慕侃問:

「陶校長,你以為天時的不正,是社會不安的預兆嗎?」

這位校長先生,又向門外望了一望,於是放下報紙,運用他老是穩健的心,笑咪咪地答道:

「哪裡有這種話呢!天氣的變化是自然的現象,而人間災害,大半都是人類自己多事鬧出來的,譬如戰爭......」

他沒有說完,又抬頭看一看天色,卻轉了低沉的語氣說道:

「恐怕要響雷了,天氣有要下雷雨的樣子。」

這時掛在壁上的鐘,正噹噹噹地敲了三下。房內靜寂片刻,陶慕侃又說:

「已經三點了,蕭先生為什麼還不到呢?方謀,算算時間他應當到了。假如下雨,他是要淋溼的。」

就在他對面的那位方謀,應道:

「應當來了,輪船到港已經有兩小時了。從港口到這裡總共只有十餘里路。」

錢正興也向窗外望一望,餘怒未消地說:

「誰保證他今天一定會來?那為什麼現在還沒到呢?他又不是腿短。」

「會來的,」陶慕侃微笑地隨口答:「他從來不失信。前天的掛號信,的的確確是說今天會到這裡。而且囑咐我叫一位工友去接行李,我已叫阿榮去了。」

「那再等一下吧。」

錢正興有些不耐煩,回到他的位子上坐著。

這時,有一個十三四歲的小學生,氣喘地跑進會客室裡來,叫道:

「蕭先生來了,蕭先生來了,穿著學生裝的。」

於是他們就都站起來,露出異常快樂的表情,向門口望著。隨後一兩分鐘,就見一位青年從校外走進來。他中等身材,臉色方正,稍稍憔悴青白的,兩眼瑩瑩有光,一副慈惠的微笑,在他兩頰浮動著。看他的頭髮就可知道他是跑了很遠的路來的,既長,又有灰塵。身穿著一套厚的藏青色學生裝,姿勢挺直。足下一雙黑色長筒的皮鞋,跟著挑行李的阿榮,一步步往校門踏進。陶慕侃等人立刻迎上門口,校長伸出手,兩人緊緊地握著。陶校長說:

「辛苦,辛苦,老友,難得你到敝校來,我們的孩子真是幸福不淺。」

新到的青年謙和地答:

「我呼吸著美麗而自然的新清空氣了!鄉村真是可愛喲,我許久沒有見過這樣甜蜜的初春天氣哩!」

陶校長又介紹了他們,個個點頭微笑,又回到會客室內。陶慕侃一邊指揮挑行李的阿榮,一邊高聲說:

「我們足足有六年沒有見面,足足有六年了。老友,你卻蒼老了不少呢!」

新來的青年坐在書架前面的一把椅子上,同時環視了會客室――也就是這校的圖書併閱報室。一邊他回答那位忠誠的老友:

「是的,我恐怕和在師範學校時大不相同,你是還和當年一樣青春。」

方謀坐在旁邊插進說:

「此刻看來,蕭先生的年齡要比陶先生大了。蕭先生今年貴庚呢?」

「二十七歲。」

「照陰曆算的嗎?那和我同年。」他非常高興的樣子。

而陶慕侃謙遜地彎了背,快樂到全身發起抖來。

「勞苦的人容易老顏,可見我們沒有長進。錢先生,你認為對嗎?」

錢正興正呆坐著不知想什麼,經這一問,似受了嘲諷一般的答:

「對的,大概對的。」

這時天漸暗下來,雲密集,有下雨的趨勢。

他名叫蕭澗秋,是一位無父母,無家庭的人。六年前和陶慕侃一起在杭州省立第一師範學校畢業。當時他們兩人的感情非常好,是在同一間自修室內讀書,也在同一張桌子上吃飯。可是畢業以後,因為志趣不同,就各人走上各人自己的道路。蕭澗秋在這六年之中,風萍浪跡,跑過中國大部分的疆土。他到過漢口,又到過廣州,近三年來都住在北京,因他喜歡看駱駝昂然顧盼的風姿,和冬天北方尖利的怒號風聲,所以在北京算住得最久。後來,感覺到生活上的厭倦,便答應陶慕侃的聘請,回到浙江來。浙江本是他的故鄉,可是在他的故鄉內,他卻沒有一棟房子,一片土地。從小就死了父母,孑然一身,跟著一位堂姐生活。後來堂姐又供給他讀書的費用,由小學而考入師範,不料在他師範學校將臨畢業的一年,堂姐也死去了。他想對堂姐報一點恩,而他堂姐卻沒有看見他的畢業證書就瞑目長睡了。因此,他在人間更加孤獨,他的思想、態度,也更傾向悲哀和淒涼了。知己的朋友也很少,因為陶慕侃還是和以前同樣地記著他,有時兩人也通通信。陶慕侃一半也佩服他對於學問的努力,所以趁著這學期學校改組和擴展,再三要求他到芙蓉鎮來幫忙。

當他將這座學校仔細地觀察了一下後,他覺得很滿意。他心想――願意在這校內住二三年,可能還願更久地做。醫生說他心臟衰弱,他自己有時也感到對於都市生活有種種厭棄,只有看到孩子,這是人類純潔而天真的花,可以使他微笑。況且這座學校的房子,雖然不大,卻是新造的,半西式的;布置,光線,都像一座學校。陶慕侃又將他的房間,安排在靠小花園的一邊,當時他打開窗,就望見梅花還在落瓣。他在房內走了兩圈,似乎他的過去,沒有一件事使他掛念的,他要在這裡,從此新生。因為一星期的舟車勞頓,他就往新床上躺下去睡。因為他是常將他自己的快樂反映到人類的不幸上,所以,這時,三小時前在船上所見的一幕,一件悲慘的故事後影,在他腦內浮現了:

小輪船從上海市到芙蓉鎮,需要三個鐘頭,全在平靜的河內行駛。他坐在統艙的欄杆邊,眺望兩岸的枯草。他對面,卻有一位青年婦人,身穿著青布袷衣,滿臉愁戚。她很有大方的溫良態度,可是從她的兩眼內,可以看出極烈的悲哀,如驟雨在夏午一般地落過了。她的膝前倚著一位約七歲的女孩,眼秀頰紅,小口子如櫻桃,非常可愛。手裡捻著兩顆橘子,正在玩弄,彷彿橘子的紅色可以使她心醉。在婦人的懷內,抱著一個約兩週的小孩,吸著乳。還有一位老人,向坐在她旁邊的一位老婦問:

「李先生到底怎麼哩?」

那位老婦悽慘地答:

「真的打死了!」

「真的打死了嗎?」

老人驚駭地重複問。老婦繼續答,她剛開始是無聊,之後卻起勁地說下去:

「可憐真的打死了!什麼惠州一役打死的,打死在惠州的北門外。聽說惠州的城門,真似銅牆鐵壁一樣堅固。裡面又排著陣圖,李先生這邊的兵,打了半個月,一點也打不進去。之後李先生憤怒起來,可憐的孩子,真不懂事,他自討苦吃,要一個人去衝鋒。說他那時,一手拿著手提機關槍,腰裡佩著一把鋼刀,藏著一顆炸彈;背上又背著一支短槍,真像古代的猛將,說起來嚇死人!就趁半夜漆黑的時候,他去偷襲。誰知城牆還沒有爬上去,那邊就是一炮,接著就是雨點似的排槍。李先生立刻就從半城牆上跌下來,打死了!」老婦人擦一擦眼淚,繼續說:「從李先生這次偷襲以後,惠州果然打進去了。城內的敵兵,見這邊有這樣忠勇的人,膽也嚇壞了,他們自己逃散了。不過李先生終究打死了!李先生的身體,他的朋友看見,打的和蜂窠一樣,千穿百孔,血肉模糊,哪裡還有鼻頭眼睛,說起來怕死人!」她又緩緩順了口氣,說:「我們這次到上海去,也白跑了一趟。李先生的行李衣服都沒有了,撫恤金一時也領不到。他們說上海還是一個姓孫的管的,他和守惠州的人一起的,都是李先生這邊的敵人。所以我們也沒處去多說,跑了兩三處都不像衙門的地方,這地方是祕密的。他們告訴我,撫恤金是有的,可不知道什麼時候一定有。我們白住在上海也花錢,只得回家。」稍停一會兒,又說:「以後,可憐她們母子二人,不知怎樣過活!家裡一塊田地也沒有,屋後一方種菜的園地也在前年賣掉給李先生做盤費到廣東去。兩年來。他也沒有寄回家半毛錢。現在竟連性命都送掉了!李先生本是個有志的人,人又非常好;可是總不得志,東跑西奔了幾年。於是當兵去,是騙了他的妻去的,對她是說到廣東考武官。誰知剛剛有些升上去,竟給一炮打死了!」

兩旁的人都聽得搖頭嘆息,嘈雜地說――像李先生這樣的青年死得如此慘,實在冤枉,實在可惜。但亦無可奈何!

這時,那位青年寡婦,止不住流出淚來。她不願她的悲傷讓船內的眾人看見,幾次轉過頭,提起她青夾衫底衣襟將淚拭了。老婦人說到末段的時候,她更低頭看著小孩的臉,似乎小孩白嫩且包含未來之隱光的臉,可以安慰一些她內心酸痛和絕望。女孩仍是痴痴地,微笑地,一味玩著橘子的圓和紅色。一時她仰頭向她的母親問:

「媽媽,要到家了嗎?」

「快到了。」

婦人輕輕而冷淡地答。女孩又問:

「到了家就可以吃橘子了嗎?」

「現在吃好了。」

女孩聽到,簡直跳起來。隨即剝了橘子皮,將紅色的橘皮放在手心上拋了數下,藏在她母親的懷內。又將橘子分一半給她弟弟和母親,她自己吃起來,又抬頭向她母親問:

「要到家了嗎?」

「是呀,要到了。」

婦人開始有些不耐煩。女孩又叫:

「家裡真好呀!家裡還有娃娃呢!」

這樣,蕭澗秋就離開欄杆,向船頭默默地走去。

船到港,他先望見婦人,一手抱著小孩,一手牽著少女。那位敘述故事的老婦人是提著衣包走在前面。她們慢慢地一步步地向一條小徑走去。

這樣想了一回,他從床上起來。似乎精神有些不安定,好像遺落了東西在船上一樣。站在窗前向窗外望了一望,天已經刮起風,小雨點也在乾燥的空氣中落下幾滴。於是他又打開箱子,將幾部他所喜歡的舊書都拿出來,整齊地放在書架之上。又抽出一本古詩來,讀了幾首,像要排遣方才的回憶似的。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。