商品簡介

作者簡介

序

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

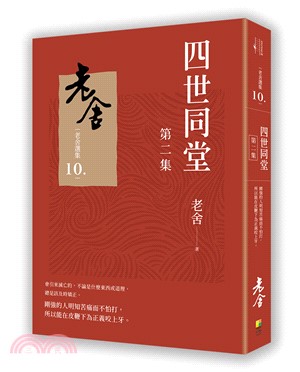

《四世同堂》一九五○年版本完整正體中文版

保留原始用字★並附表說明、對照

會引來滅亡的,不論是什麼東西或道理,

總是該及時矯正。

剛強的人明知苦痛而不怕打,

所以能在皮鞭下為正義咬上牙。

《四世同堂》創作於一九四四年,本書收錄的版本最終完成於一九四八年。當時的中國,正面臨北平淪陷進入第五年,抗日戰爭進入反攻階段的時期。始終對於國族、對於國家被侵略有著許多想法的老舍,在此時自夫人的經歷中取材,耗時四年,寫就這一部關於「抵抗」的作品。

既然終究是要抵抗的,為什麼有些人最初選擇妥協?在侵略之下的僥倖之心,真的能夠保全自己、與重視的人嗎?歷經戰亂,歷經侵略老舍已經很清楚,如果最終總是要抵抗的,為什麼一開始要對惡行之人懷抱希望?

瑞宣從祖父一直看到自己的小女兒,沒說出什麼來便走進屋裏去。到屋裏,他對自己說:「這就是亡國奴的家庭教育,只有淚,哭喊,不合理的袒護,而沒有一點點硬氣兒!錢老人盼望有個會打仗的孩子,這表明錢詩人――受過日本人的毒打以後――徹底的覺悟過來:會打仗的孩子是並不多見的,而須趕快的產生下來。可是,這是不是晚了一些呢?日本人,在占據著北平的時候,會允許中國人自由的教育小孩子,把他們都教育成敢打仗的戰士嗎?錢詩人的醒悟恐怕已經太遲了?」

作為被侵略國的國民,老舍透過小說筆法,描寫出他所看見的,妥協與求全之後,只會換來什麼樣的不堪。這部小說也並不只是創意上的發想,而是一個倖存者,發自內心地對怯戰者發出的警世之音。

◎標註相異用字(附對照表)

本書並保留老舍許多獨特的、具有北京風味的用字與用語。老舍的作品原來就以其融合北京風情與英式幽默的筆觸而著名,本書在最大限度下保留老舍的文字風格,讓讀者能夠讀到最原汁原味的老舍文學。

保留原始用字★並附表說明、對照

會引來滅亡的,不論是什麼東西或道理,

總是該及時矯正。

剛強的人明知苦痛而不怕打,

所以能在皮鞭下為正義咬上牙。

《四世同堂》創作於一九四四年,本書收錄的版本最終完成於一九四八年。當時的中國,正面臨北平淪陷進入第五年,抗日戰爭進入反攻階段的時期。始終對於國族、對於國家被侵略有著許多想法的老舍,在此時自夫人的經歷中取材,耗時四年,寫就這一部關於「抵抗」的作品。

既然終究是要抵抗的,為什麼有些人最初選擇妥協?在侵略之下的僥倖之心,真的能夠保全自己、與重視的人嗎?歷經戰亂,歷經侵略老舍已經很清楚,如果最終總是要抵抗的,為什麼一開始要對惡行之人懷抱希望?

瑞宣從祖父一直看到自己的小女兒,沒說出什麼來便走進屋裏去。到屋裏,他對自己說:「這就是亡國奴的家庭教育,只有淚,哭喊,不合理的袒護,而沒有一點點硬氣兒!錢老人盼望有個會打仗的孩子,這表明錢詩人――受過日本人的毒打以後――徹底的覺悟過來:會打仗的孩子是並不多見的,而須趕快的產生下來。可是,這是不是晚了一些呢?日本人,在占據著北平的時候,會允許中國人自由的教育小孩子,把他們都教育成敢打仗的戰士嗎?錢詩人的醒悟恐怕已經太遲了?」

作為被侵略國的國民,老舍透過小說筆法,描寫出他所看見的,妥協與求全之後,只會換來什麼樣的不堪。這部小說也並不只是創意上的發想,而是一個倖存者,發自內心地對怯戰者發出的警世之音。

◎標註相異用字(附對照表)

本書並保留老舍許多獨特的、具有北京風味的用字與用語。老舍的作品原來就以其融合北京風情與英式幽默的筆觸而著名,本書在最大限度下保留老舍的文字風格,讓讀者能夠讀到最原汁原味的老舍文學。

作者簡介

老舍(一八九九年-一九六六年)原名舒慶春,字舍予,「老舍」是他的筆名。生於北京,滿洲正紅旗人。中國現代小說、戲劇的代表作家。

老舍幼時家貧,在私塾接受傳統教育啟蒙,後來考取北京師範學校。他在二十世紀的二○年代時曾經擔任過老師、校長等教員職務,也在此時受到五四運動影響,並前往英國講學。英國講學期間,他閱讀大量的英語文學作品,並開始寫作。他亦曾短暫旅居新加坡,最後回到北京,於大學任教。此時的老舍目睹中國在國民黨北伐、抗日下遭受的艱苦與磨難,創作出《駱駝祥子》《四世同堂》《龍鬚溝》《茶館》等小說、戲劇作品。

然而,雖然老舍曾被共產黨稱為「人民藝術家」,亦曾在作品中頌讚中華人民共和國的成立,擔任過中國作家協會副主席兼書記處書記、全國人民代表大會代表、北京市文聯主席等職務,但仍在文革時慘遭迫害,跳太平湖自盡,享年六十七歲。一九七八年時恢復名譽。遺作為《正紅旗下》。

老舍幼時家貧,在私塾接受傳統教育啟蒙,後來考取北京師範學校。他在二十世紀的二○年代時曾經擔任過老師、校長等教員職務,也在此時受到五四運動影響,並前往英國講學。英國講學期間,他閱讀大量的英語文學作品,並開始寫作。他亦曾短暫旅居新加坡,最後回到北京,於大學任教。此時的老舍目睹中國在國民黨北伐、抗日下遭受的艱苦與磨難,創作出《駱駝祥子》《四世同堂》《龍鬚溝》《茶館》等小說、戲劇作品。

然而,雖然老舍曾被共產黨稱為「人民藝術家」,亦曾在作品中頌讚中華人民共和國的成立,擔任過中國作家協會副主席兼書記處書記、全國人民代表大會代表、北京市文聯主席等職務,但仍在文革時慘遭迫害,跳太平湖自盡,享年六十七歲。一九七八年時恢復名譽。遺作為《正紅旗下》。

序

序幕

假若諸事都能「照計而行」,則此書的組織將是:

1.段――一百段。每段約有萬字,所以

2.字――共百萬字。

3.部――三部。第一部容納三十四段,二部三部各三十三段,共百段。

本來無須分部,因為故事是緊緊相連的一串,而不是可以分成三個獨立單位的」三部曲」。不過,為了發表與出書的便利,就不能不在適當的地方畫上條紅線兒,以清眉目。因此,也就勉強的加上三個副標題,曰《惶惑》,《偷生》,與《饑荒》。將來,全部寫完,印成藍帶布套的繡像本的時候,這三個副標題,就會失蹤了的。

現在是隨寫隨出,寫到夠十五萬字左右,即出一本,故三部各有兩本,全套共六本。不過,到出第二本的時候,也許就把第一本也放在裡面,在《惶惑》之下,成為《四世同堂》的第一部,而後,第二部,第三部,也許照方炮製,直到全套出來,再另行設計,看是用石印好還是刻木版好;此係後話。暫時且不必多去操心。

設計寫此書時,頗有雄心。可是執行起來,精神上,物質上,身體上,都有苦痛,我不敢保險能把他寫完。即使幸而能寫完,好不好還是另一問題。在這年月而要安心寫百萬字的長篇,簡直有點不知好歹。算了吧,不再說什麼了!

三十四年四月一日,在打擺子中。

假若諸事都能「照計而行」,則此書的組織將是:

1.段――一百段。每段約有萬字,所以

2.字――共百萬字。

3.部――三部。第一部容納三十四段,二部三部各三十三段,共百段。

本來無須分部,因為故事是緊緊相連的一串,而不是可以分成三個獨立單位的」三部曲」。不過,為了發表與出書的便利,就不能不在適當的地方畫上條紅線兒,以清眉目。因此,也就勉強的加上三個副標題,曰《惶惑》,《偷生》,與《饑荒》。將來,全部寫完,印成藍帶布套的繡像本的時候,這三個副標題,就會失蹤了的。

現在是隨寫隨出,寫到夠十五萬字左右,即出一本,故三部各有兩本,全套共六本。不過,到出第二本的時候,也許就把第一本也放在裡面,在《惶惑》之下,成為《四世同堂》的第一部,而後,第二部,第三部,也許照方炮製,直到全套出來,再另行設計,看是用石印好還是刻木版好;此係後話。暫時且不必多去操心。

設計寫此書時,頗有雄心。可是執行起來,精神上,物質上,身體上,都有苦痛,我不敢保險能把他寫完。即使幸而能寫完,好不好還是另一問題。在這年月而要安心寫百萬字的長篇,簡直有點不知好歹。算了吧,不再說什麼了!

三十四年四月一日,在打擺子中。

書摘/試閱

30

人肉不是為鞭子預備著的。誰都不高興挨打。不過,剛強的人明知苦痛而不怕打,所以能在皮鞭下為正義咬上牙。與這種人恰恰相反的是:還沒有看見鞭子已想到自己的屁股的人,他們望到拿著鞭子的人就老遠的跪下求饒。藍東陽便是這樣的人。

當他和瑞豐吵嘴的時候,他萬也沒想到瑞豐會真動手打他。他最怕打架。因為怕打架,所以他的「批評」才永遠是偷偷摸摸的咒罵他所嫉妒的人,而不敢堂堂正正的罵陣。因為怕打架,他才以為政府的抗日是不智慧,而他自己是最聰明――老遠的就向日本人下跪了!

因為他的身體虛弱,所以瑞豐的一拳把他打閉住了氣。不大一會兒,他就甦醒過來。喝了口水,他便跑了出去,唯恐瑞豐再打他。

在北平住得相當的久,他曉得北平人不打架。可是,瑞豐居然敢動手!「嗯!這傢伙必定有什麼來歷!」他坐在一家小茶館裏這麼推斷。他想回學校,去給那有來歷敢打他的人道歉。不,不能道歉!一道歉,他就失去了往日在學校的威風,而被大家看穿他的蠻不講理原來因為欠打。他想明白:一個人必須教日本人知道自己怕打,而絕對不能教中國人知道。他必須極怕日本人,而對中國人發威。

可是,瑞豐不敢再來了!這使他肆意的在校內給瑞豐播放醜事。他說瑞豐騙了他的錢,挨了他的打,沒臉再來做事。大家只好相信他的話,因為瑞豐既不敢露面,即使東陽是瞎吹也死無對證。他的臉,這兩天,扯動的特別的厲害。他得意。除了寫成好幾十段,每段一二十字或三四十字,他自稱為散文詩的東西,他還想寫一部小說,給日本人看。內容還沒想好,但是已想出個很漂亮的書名――五色旗的復活。他覺得精力充沛,見到街上的野狗他都扯一扯臉,示威;見到小貓,他甚至於還加上一聲「噗!」

瑞豐既然是畏罪而逃,東陽倒要認真的收拾收拾他了。東陽想去告密。但是,他打聽出來,告密並得不到賞金。不上算!反之,倒還是向瑞豐敲倆錢也許更妥當。可是,萬一瑞豐著了急而又動打呢?也不妥!

他想去和冠曉荷商議商議。對冠曉荷,他沒法不佩服;冠曉荷知道的事太多了。有朝一日,他想,他必定和日本人發生更密切的關係,他也就需要更多的知識,和冠曉荷一樣多的知識,好在吃喝玩樂之中取得日本人的歡心。即使作不到這一步,他也還應該為寫文章而和冠先生多有來往;假若他也像冠先生那樣對吃酒吸煙都能說出那麼一大套經驗與道理,他不就可以一點不感困難而像水一般的流出文章來嗎。

另一方面,冠家的女人也是一種引誘的力量,他盼望能因常去閒談而得到某種的收獲。

他又到了冠家。大赤包退還他四十元錢,使他驚異,興奮,感激。他沒法不表示一點謝意,所以出去給招弟們買來半斤花生米。

他不敢再打牌。甘心作奴隸的人是不會豪放的;敢一擲千金的人必不肯由敵人手下乞求一塊昭和糖吃。他想和曉荷商議商議,怎樣給祁家報告。可是,坐了好久,他始終沒敢提出那回事。他怕冠家搶了他的秘密去!他佩服冠曉荷,也就更嫉妒冠曉荷。他的妒心使他不能和任何人合作。也正因為這個,他的心中才沒有親疏之分!他沒有中國朋友,也不認日本人作敵人。

他把秘密原封的帶了回來,而想等個最好的機會再賣出去。

慶祝太原陷落的遊行與大會使他非常的滿意,因為參加的人數既比上次保定陷落的慶祝會多了許多,而且節目也比上次熱鬧。但是,美中不足,日本人不很滿意那天在中山公園表演的舊劇。戲目沒有排得好。當他和他的朋友們商議戲目的時候,沒有一個人的戲劇知識夠分得清《連環計》與《連環套》是不是一齣戲的。他們這一群都是在北平住過幾年,知道京戲好而不會聽,知道北平有酸豆汁與烤羊肉而不敢去吃喝的,而自居為「北平通」的人。他們用壓力把名角名票都傳了來,而不曉得「點」什麼戲。最使他們失敗的是點少了「粉戲」。日本上司希望看淫蕩的東西,而他們沒能照樣的供給。好多的粉戲已經禁演了二三十年,他們連戲名都說不上來,也不曉得哪個角色會演。

藍東陽想,假若他們之中有一個冠曉荷,他們必不至於這樣受窘。他們曉得怎麼去迎合,而不曉得用什麼去迎合;曉荷知道。

他又去看冠先生。他沒有意思把冠先生拉進新民會去,他怕冠先生會把他壓下去。他只想多和冠先生談談,從談話中不知不覺的他可以增加知識。

冠家門口圍著一圈兒小孩子,兩個老花子正往門垛上貼大紅的喜報,一邊兒貼一邊兒高聲的喊:「貴府老爺高升嘍!報喜來嘍!」

大赤包的所長發表了。為討太太的喜歡,冠曉荷偷偷的寫了兩張喜報,教李四爺給找來兩名花子,到門前來報喜。當他在高等小學畢業的時候,還有人來在門前貼喜報,唱喜歌。入了民國,這規矩漸漸的在北平死去。冠曉荷今天決定使它復活!叫花子討了三次賞,冠曉荷賞了三次,每次都賞的很少,以便使叫花子再討,而多在門前吵嚷一會兒。當藍東陽來到的時候,叫花子已討到第四次賞,而冠先生手中雖已攥好了二毛錢,可是還不肯出來,為是教他們再多喊兩聲。他希望全胡同的人都來圍在他的門外。可是,他看明白,門外只有一群小孩子,最大的不過是程長順。

他的報子寫得好。大赤包被委為妓女檢查所的所長,冠先生不願把妓女的字樣貼在大門外。可是,他不曉得轉文說,妓女應該是什麼。琢磨了半天,他看清楚「妓」字的半邊是「支」字,由「支」他想到了「織」;於是,他含著笑開始寫:「貴府冠夫人榮升織女檢查所所長……」

東陽歪著臉看了半天,想不出織女是幹什麼的。他毫不客氣的問程長順:「織女是幹什麼的?」

長順兒是由外婆養大的,所以向來很老實。可是,看這個眉眼亂扯的人說話這樣不客氣,他想自己也不該老實的過火了。囔著鼻子,他回答:「牛郎的老婆!」

東陽恍然大悟:「嘔!管女戲子的!牛郎織女天河配,不是一齣戲嗎?」這樣猜悟出來,他就更後悔不早來請教關於唱戲的事;同時,他打定了主意:假若冠先生肯入新民會的話,他應當代為活動。冠宅門外剛貼好的紅報子使他這樣改變以前的主張。剛才,他還想只從冠先生的談話中得到一些知識,而不把他拉進「會」裏去;現在,他看明白,他應當誠意的和冠家合作,因為冠家並不只是有兩個錢而毫無勢力的――看那張紅報子,連太太都作所長!他警告自己這回不要再太嫉妒了,沒看見官與官永遠應當拜盟兄弟與聯姻嗎?冠先生兩臂像趕雞似的掄動著,口中叱呼著:「走!走!把我的耳朵都吵聾了!」而後,把已握熱的二毛錢扔在地上:「絕不再添!聽見了吧?」說完,把眼睛看到別處去,教花子們曉得這是最後的一次添錢。

花子們拾起二毛錢,嘟嘟囔囔的走開。

冠曉荷一眼看到了藍東陽,馬上將手拱起來。

藍東陽沒見過世面,不大懂得禮節。他的處世的訣竅一向是得力於「無禮」――北平人的禮太多,一見到個毫不講禮的便害了怕,而諸事退讓。

冠先生決定不讓東陽忘了禮。他拱起手來,先說出:「不敢當!不敢當!」

東陽還沒想起「恭喜!恭喜!」而只把手也拱起來。冠先生已經滿意,連聲的說:「請!請!請!」

二人剛走到院裏,就聽見使東陽和窗紙一齊顫動的一聲響。曉荷忙說:「太太咳嗽呢!太太作了所長,咳嗽自然得猛一些!」

大赤包坐在堂屋的正當中,聲震屋瓦的咳嗽,談笑,連呼吸的聲音也好像經由擴音機出來的。見東陽進來,她並沒有起立,而只極吝嗇的點了一下頭,而後把擦著有半斤白粉的手向椅子那邊一擺,請客人坐下。她的氣派之大已使女兒不敢叫媽,丈夫不敢叫太太,而都須叫所長。見東陽坐下,她把嗓子不知怎麼調動的,像有點懶得出聲,又像非常有權威,似乎有點痰,而聲音又那麼沉重有勁的叫:「來呀!倒茶!」

東陽,可憐的,只會作幾句似通不通的文句的藍東陽,向來沒見過有這樣氣派的婦人,幾乎不知如何是好了!她已不止是前兩天的她,而是她與所長之「和」了!他不知說什麼好,所以沒說出話來。他心中有點後悔――自己入了新民會的時候,為什麼不這樣抖一抖威風呢?從一個意義來說,作官不是也為抖威風嗎?

曉荷又救了東陽。他向大赤包說:「報告太太!」

大赤包似怒非怒,似笑非笑的插嘴:「所長太太!不!乾脆就是所長!」

曉荷笑著,身子一扭咕,甜蜜的叫:「報告所長!東陽來給你道喜!」

東陽扯動著臉,立起來,依然沒找到話,而只向她咧了咧嘴,露出來兩三個大的黃牙。

「不敢當喲!」大赤包依然不往起立,像西太后坐在寶座上接受朝賀似的那麼毫不客氣。

正在這個時候,院中出了聲,一個尖銳而無聊的聲:「道喜來嘍!道喜來嘍!」

「瑞豐!」曉荷稍有點驚異的,低聲的說。

「也請!」大赤包雖然看不起瑞豐,可是不能拒絕他的賀喜;拒絕賀喜是不吉利的。

曉荷迎到屋門:「勞動!勞動!不敢當!」

瑞豐穿著最好的袍子與馬褂,很像來吃喜酒的樣子。快到堂屋的台階,他收住了腳步,讓太太先進去――這是他由電影上學來的洋規矩。胖太太也穿著她的最好的衣服,滿臉的傲氣教胖臉顯得更胖。她高揚著臉,扭著胖屁股,一步一喘氣的慢慢的上台階。她手中提著個由稻香村買來的,好看而不一定好吃的,禮物籃子。

大赤包本還是不想立起來,及至看見那個花紅柳綠的禮物籃子,她不好意思不站起一下了。

在禮節上,瑞豐是比東陽勝強十倍的。他最喜歡給人家行禮,因為他是北平人。他親熱的致賀,深深的鞠躬,而後由胖太太手裏取過禮物籃子,放在桌子上。那籃子是又便宜,又俗氣,可是擺在桌子上多少給屋中添了一些喜氣。道完了喜,他親熱的招呼東陽:「東陽兄,你也在這兒?這幾天我忙得很,所以沒到學校去!你怎樣?還好吧?」

東陽不會這一套外場勁兒,只扯動著臉,把眼球吊上去,又放下來,沒說什麼。他心裏說:「早晚我把你小子圈在牢裏去,你不用跟我逗嘴逗牙的!」

這時候,胖太太已經坐在大赤包的身旁,而且已經告訴了大赤包:瑞豐得了教育局的庶務科科長。她實在不為來道喜,而是為來雪恥――她的丈夫作了科長!

「什麼?」冠家夫婦不約而同的一齊喊。大赤包有點不高興丈夫的聲音與她自己的沒分個先後,她說:「你讓我先說好不好?」

曉荷急忙往後退了兩小步,笑著回答:「當然!所長!對不起得很!」

「什麼?」大赤包立起來,把戴著兩個金箍子的大手伸出去:「你倒來給我道喜?祁科長!真有你的!你一聲不出,真沉得住氣!」說著,她用力和瑞豐握手,把他的手指握得生疼。

「張順!」她放開手,喊男僕:「拿英國府來的白蘭地!」然後對大家說:「我們喝一杯酒,給祁科長,和科長太太,道喜!」

「不!」瑞豐在這種無聊的場合中,往往能露出點天才來:「不!我們先給所長,和所長老爺,道喜!」

「大家同喜!」曉荷很柔媚的說。

東陽立在那裏,臉慢慢的變綠,他妒,他恨!他後悔沒早幾天下手,把瑞豐送到監牢裏去!現在,他只好和瑞豐言歸於好,瑞豐已是科長!他恨瑞豐,而不便惹惱科長!

酒拿到,大家碰了杯。

瑞豐嘬不住糞,開始說他得到科長職位的經過:「我必得感謝我的太太!她的二舅是剛剛發表了的教育局局長的盟兄。局長沒有她的二舅簡直不敢就職,因為二舅既作過教育局局長,又是東洋留學生――說東洋話和日本人完全一個味兒!可是,二舅不願再做事,他老人家既有點積蓄,身體又不大好,犯不上再出來操心受累。局長苦苦的哀求,都快哭了,二舅才說:好吧,我給你找個幫手吧。二舅一想就想到了我!湊巧,我的太太正在娘家住著,就對二舅說:二舅,瑞豐大概不會接受比副局長小的地位!二舅直央告她:先屈尊屈尊外甥女婿吧!副局長已有了人,而且是日本人指派的,怎好馬上就改動呢?她一看二舅病病歪歪的,才不好意思再說別的,而給我答應下來科長――可必得是庶務科科長!」

「副局長不久還會落到你的手中的!預祝高升!」曉荷又舉起酒杯來。

東陽要告辭。屋中的空氣已使他坐不住了。大赤包可是不許他走。「走?你太難了!今天難道還不熱鬧熱鬧嗎?怎麼,一定要走?好,我不死留你。你可得等我把話說完了!」她立起來,一只手扶在心口上,一只手扶著桌角,頗像演戲似的說:「東陽,你在新民會;瑞豐,你入了教育局;我呢,得了小小的一個所長;曉荷,不久也會得到個地位,比咱們的都要高的地位;在這個改朝換代的時代,我們這一下手就算不錯!我們得團結,互相幫忙,互相照應,好順順當當的打開我們的天下,教咱們的家中的每一個人都有事作,有權柄,有錢財!日本人當然拿第一份兒,我們,連我們的姑姑老姨,都須拿到第二份兒!我們要齊心努力的造成一個勢力,教一切的人,甚至於連日本人,都得聽我們的話,把最好的東西獻給我們!」

瑞豐歪著腦袋,像細聽一點什麼聲響的雞似的,用心的聽著。當大赤包說到得意之處,他的嘴唇也跟著動。

曉荷規規矩矩的立著,聽一句點一下頭,眼睛裏不知怎麼弄的,濕碌碌的彷彿有點淚。東陽的眼珠屢屢的吊上去,又落下來。他心中暗自盤算:我要利用你們,而不被你們利用;你不用花言巧語的引誘我,我不再上當!

胖太太撇著嘴微笑,心裏說:我雖沒當上科長,可是我丈夫的科長是我給弄到手的;我跟你一樣有本領,從此我一點也不再怕你!

大赤包的底氣本來很足,可是或者因為興奮過度的關係,說完這些話時,微微有點發喘。她用按在心口上的那只手揉了揉胸。

她說完,曉荷領頭兒鼓掌。而後,他極柔媚甜蜜的請祁太太說話。

胖太太的胖臉紅了些,雙手抓著椅子,不肯立起來。她心中很得意,可是說不出話來。

曉荷的雙手極快極輕的拍著:「請啊!科長太太!請啊!」瑞豐知道除了在半夜裏罵他,太太的口才是不怎麼樣的。可是他不敢替太太說話,萬一太太今天福至心靈的有了口才呢!他的眼盯住了太太的臉,細細的察顏觀色,不敢冒昧的張口。以前,他只像怕太太那麼怕她;現在,他怕她像怕一位全能的神似的!

胖太太立了起來。曉荷的掌拍得更響了。她,可是,並沒準備說話。笑了一下,她對瑞豐說:「咱們回家去吧!不是還有許多事哪?」

大赤包馬上聲明:「對!咱們改天好好的開個慶祝會,今天大家都忙!」

祁科長夫婦往外走,冠所長夫婦往外送;快到了大門口,大赤包想起來:「我說,祁科長!你們要是願意搬過來住,我們全家歡迎噢!」

胖太太找到了話說:「我們哪,馬上就搬到二舅那裏去。那裏離教育局近,房子又款式,還有……」她本想說:「還有這裏的祖父與父母都怯頭怯腦的,不夠作科長的長輩的資格。」可是看了瑞豐一眼,她沒好意思說出來;丈夫既然已作了科長,她不能不給他留點面子。

東陽反倒不告辭了,因為怕同瑞豐夫婦一道出來,而必須進祁宅去道道喜。他看不起瑞豐。

大赤包由外面回來便問曉荷:「到祁家去趟吧!去,找點禮物!」她知道家中有不少像瑞豐拿來的那種禮物籃子,找出兩個來,撣撣塵土就可以用――這種籃子是永遠川流不息的由這一家走到那一家的。「找兩個!東陽你也得去!」

東陽不甘心向瑞豐遞降表,可是「科長」究竟是有分量的。比如說:他很願意乘這個時機把校長趕跑,而由他自己去擔任。為實現這計劃,在教育局有個熟人是方便的。為這個,他應當給瑞豐送禮!他並且知道,只要送給北平人一點輕微的禮物,他就差不多會給你作天那麼大的事的。他點頭,願和冠家夫婦一同去到祁家賀喜。

曉荷找出兩份兒禮物來,一份兒是兩瓶永遠不會有人喝的酒,一份兒是成匣的陳皮梅,藕粉,與餅乾;兩份兒都已遊歷過至少有二十幾家人家了。曉荷告訴僕人換一換捆束禮物的紅綠線。「得!這就滿好!禮輕人物重!」

祁老人和天佑太太聽說瑞豐得了科長,喜歡得什麼似的!說真的,祁老人幾乎永遠沒盼望過子孫們去作官;他曉得樹大招風,官大招禍,而不願意子孫們發展得太快了――他自己本是貧苦出身哪!天佑作掌櫃,瑞宣當教師,在他看,已經是增光耀祖的事,而且也是不招災不惹禍的事。他知道,家道暴發,遠不如慢慢的平穩的發展;暴發是要傷元氣的!作官雖然不必就是暴發,可是「官」,在老人心裏,總好像有些什麼可怕的地方!

天佑太太的心差不多和老公公一樣。她永遠沒盼望過兒子們須大紅大紫,而只盼他們結結實實的,規規矩矩的,作些不甚大而被人看得起的事。

瑞豐作了科長。老人與天佑太太可是都很喜歡。一來是,他們覺得家中有個官,在這亂鬧東洋鬼子的時際,是可以仗膽子的。二來是,祁家已有好幾代都沒有產生一個官了。現在瑞豐的作官既已成為事實,老人們假若一點不表示歡喜,就有些不近人情――一個吃素的人到底不能不覺到點驕傲,當他用雞魚款待友人的時候。況且幾代沒官,而現在忽然有了官,祁老人就不能不想到房子――他獨力置買的房子――的確是有很好的風水。假若老人只從房子上著想,已經有些得意,天佑太太就更應該感到驕傲,因為「官兒子」是她生養的!即使她不是個淺薄好虛榮的人,她也應當歡喜。

可是,及至聽說二爺決定搬出去,老人們的眼中都發了一下黑。祁老人覺得房子的風水只便宜了瑞豐,而並沒榮耀到自己!再一想,作了官,得了志,就馬上離開老窩,簡直是不孝!風水好的房子大概不應當出逆子吧?老太爺決定在炕上躺著不起來,教瑞豐認識認識「祖父的冷淡」!天佑太太很為難:她不高興二兒子竟自這麼狠心,得了官就跺腳一走。可是,她又不便攔阻他;她曉得現在的兒子是不大容易老拴在家裏的,這年月時行「娶了媳婦不要媽」!同時,她也很不放心,老二要是言聽計從的服從那個胖老婆,他是會被她毀了的。她想,她起碼應該警告二兒子幾句。可是,她又懶得開口――兒子長大成人,媽媽的嘴便失去權威!她深深的明了老二是寧肯上了老婆的當,也不肯聽從媽媽的。最後,她決定什麼也不說,而在屋中躺著,裝作身體又不大舒服。

小順兒的媽決定沉住了氣,不去嫉妒老二作官。她的心眼兒向來是很大方的。她歡歡喜喜的給老人們和老二夫婦道了喜。聽到老二要搬了走,她也並沒生氣,因為她知道假若還在一處同居,官兒老二和官兒二太太會教她吃不消的。他們倆走了倒好。他們倆走後,她倒可以安心的伺候著老人們。在她看,伺候老人們是她的天職。那麼,多給老人們盡點心,而少生點兄弟妯娌間的閒氣,算起來還倒真不錯呢!

剛一聽到這個消息,瑞宣沒顧了想別的,而只感到鬆了一口氣――管老二幹什麼去呢,只要他能自食其力的活著,能不再常常來討厭,老大便謝天謝地!

待了一會兒,他可是趕快的變了卦。不,他不能就這麼不言不語的教老二夫婦搬出去。他是哥哥,理應教訓弟弟。還有,他與老二都是祁家的人,也都是中國的國民,祁瑞宣不能有個給日本人做事的弟弟!瑞豐不止是找個地位,苟安一時,而是去作小官兒,去作漢奸!瑞宣的身上忽然一熱,有點發癢;祁家出了漢奸!老三逃出北平,去為國效忠,老二可在家裏作日本人的官,這筆賬怎麼算呢?認真的說,瑞宣的心裏有許多界劃不甚清,黑白不甚明的線兒。他的理想往往被事實戰敗,他的堅強往往被人生的小苦惱給軟化,因此,他往往不固執己見,而無可無不可的,睜一眼閉一眼的,在家庭與社會中且戰且走的活著。對於忠奸之分,和與此類似的大事上,他可是絕對不許他心中有什麼界劃不清楚的線條兒。忠便是忠,奸便是奸。這可不能像吃了一毛錢的虧,或少給了人家一個銅板那樣可以馬虎過去。

人肉不是為鞭子預備著的。誰都不高興挨打。不過,剛強的人明知苦痛而不怕打,所以能在皮鞭下為正義咬上牙。與這種人恰恰相反的是:還沒有看見鞭子已想到自己的屁股的人,他們望到拿著鞭子的人就老遠的跪下求饒。藍東陽便是這樣的人。

當他和瑞豐吵嘴的時候,他萬也沒想到瑞豐會真動手打他。他最怕打架。因為怕打架,所以他的「批評」才永遠是偷偷摸摸的咒罵他所嫉妒的人,而不敢堂堂正正的罵陣。因為怕打架,他才以為政府的抗日是不智慧,而他自己是最聰明――老遠的就向日本人下跪了!

因為他的身體虛弱,所以瑞豐的一拳把他打閉住了氣。不大一會兒,他就甦醒過來。喝了口水,他便跑了出去,唯恐瑞豐再打他。

在北平住得相當的久,他曉得北平人不打架。可是,瑞豐居然敢動手!「嗯!這傢伙必定有什麼來歷!」他坐在一家小茶館裏這麼推斷。他想回學校,去給那有來歷敢打他的人道歉。不,不能道歉!一道歉,他就失去了往日在學校的威風,而被大家看穿他的蠻不講理原來因為欠打。他想明白:一個人必須教日本人知道自己怕打,而絕對不能教中國人知道。他必須極怕日本人,而對中國人發威。

可是,瑞豐不敢再來了!這使他肆意的在校內給瑞豐播放醜事。他說瑞豐騙了他的錢,挨了他的打,沒臉再來做事。大家只好相信他的話,因為瑞豐既不敢露面,即使東陽是瞎吹也死無對證。他的臉,這兩天,扯動的特別的厲害。他得意。除了寫成好幾十段,每段一二十字或三四十字,他自稱為散文詩的東西,他還想寫一部小說,給日本人看。內容還沒想好,但是已想出個很漂亮的書名――五色旗的復活。他覺得精力充沛,見到街上的野狗他都扯一扯臉,示威;見到小貓,他甚至於還加上一聲「噗!」

瑞豐既然是畏罪而逃,東陽倒要認真的收拾收拾他了。東陽想去告密。但是,他打聽出來,告密並得不到賞金。不上算!反之,倒還是向瑞豐敲倆錢也許更妥當。可是,萬一瑞豐著了急而又動打呢?也不妥!

他想去和冠曉荷商議商議。對冠曉荷,他沒法不佩服;冠曉荷知道的事太多了。有朝一日,他想,他必定和日本人發生更密切的關係,他也就需要更多的知識,和冠曉荷一樣多的知識,好在吃喝玩樂之中取得日本人的歡心。即使作不到這一步,他也還應該為寫文章而和冠先生多有來往;假若他也像冠先生那樣對吃酒吸煙都能說出那麼一大套經驗與道理,他不就可以一點不感困難而像水一般的流出文章來嗎。

另一方面,冠家的女人也是一種引誘的力量,他盼望能因常去閒談而得到某種的收獲。

他又到了冠家。大赤包退還他四十元錢,使他驚異,興奮,感激。他沒法不表示一點謝意,所以出去給招弟們買來半斤花生米。

他不敢再打牌。甘心作奴隸的人是不會豪放的;敢一擲千金的人必不肯由敵人手下乞求一塊昭和糖吃。他想和曉荷商議商議,怎樣給祁家報告。可是,坐了好久,他始終沒敢提出那回事。他怕冠家搶了他的秘密去!他佩服冠曉荷,也就更嫉妒冠曉荷。他的妒心使他不能和任何人合作。也正因為這個,他的心中才沒有親疏之分!他沒有中國朋友,也不認日本人作敵人。

他把秘密原封的帶了回來,而想等個最好的機會再賣出去。

慶祝太原陷落的遊行與大會使他非常的滿意,因為參加的人數既比上次保定陷落的慶祝會多了許多,而且節目也比上次熱鬧。但是,美中不足,日本人不很滿意那天在中山公園表演的舊劇。戲目沒有排得好。當他和他的朋友們商議戲目的時候,沒有一個人的戲劇知識夠分得清《連環計》與《連環套》是不是一齣戲的。他們這一群都是在北平住過幾年,知道京戲好而不會聽,知道北平有酸豆汁與烤羊肉而不敢去吃喝的,而自居為「北平通」的人。他們用壓力把名角名票都傳了來,而不曉得「點」什麼戲。最使他們失敗的是點少了「粉戲」。日本上司希望看淫蕩的東西,而他們沒能照樣的供給。好多的粉戲已經禁演了二三十年,他們連戲名都說不上來,也不曉得哪個角色會演。

藍東陽想,假若他們之中有一個冠曉荷,他們必不至於這樣受窘。他們曉得怎麼去迎合,而不曉得用什麼去迎合;曉荷知道。

他又去看冠先生。他沒有意思把冠先生拉進新民會去,他怕冠先生會把他壓下去。他只想多和冠先生談談,從談話中不知不覺的他可以增加知識。

冠家門口圍著一圈兒小孩子,兩個老花子正往門垛上貼大紅的喜報,一邊兒貼一邊兒高聲的喊:「貴府老爺高升嘍!報喜來嘍!」

大赤包的所長發表了。為討太太的喜歡,冠曉荷偷偷的寫了兩張喜報,教李四爺給找來兩名花子,到門前來報喜。當他在高等小學畢業的時候,還有人來在門前貼喜報,唱喜歌。入了民國,這規矩漸漸的在北平死去。冠曉荷今天決定使它復活!叫花子討了三次賞,冠曉荷賞了三次,每次都賞的很少,以便使叫花子再討,而多在門前吵嚷一會兒。當藍東陽來到的時候,叫花子已討到第四次賞,而冠先生手中雖已攥好了二毛錢,可是還不肯出來,為是教他們再多喊兩聲。他希望全胡同的人都來圍在他的門外。可是,他看明白,門外只有一群小孩子,最大的不過是程長順。

他的報子寫得好。大赤包被委為妓女檢查所的所長,冠先生不願把妓女的字樣貼在大門外。可是,他不曉得轉文說,妓女應該是什麼。琢磨了半天,他看清楚「妓」字的半邊是「支」字,由「支」他想到了「織」;於是,他含著笑開始寫:「貴府冠夫人榮升織女檢查所所長……」

東陽歪著臉看了半天,想不出織女是幹什麼的。他毫不客氣的問程長順:「織女是幹什麼的?」

長順兒是由外婆養大的,所以向來很老實。可是,看這個眉眼亂扯的人說話這樣不客氣,他想自己也不該老實的過火了。囔著鼻子,他回答:「牛郎的老婆!」

東陽恍然大悟:「嘔!管女戲子的!牛郎織女天河配,不是一齣戲嗎?」這樣猜悟出來,他就更後悔不早來請教關於唱戲的事;同時,他打定了主意:假若冠先生肯入新民會的話,他應當代為活動。冠宅門外剛貼好的紅報子使他這樣改變以前的主張。剛才,他還想只從冠先生的談話中得到一些知識,而不把他拉進「會」裏去;現在,他看明白,他應當誠意的和冠家合作,因為冠家並不只是有兩個錢而毫無勢力的――看那張紅報子,連太太都作所長!他警告自己這回不要再太嫉妒了,沒看見官與官永遠應當拜盟兄弟與聯姻嗎?冠先生兩臂像趕雞似的掄動著,口中叱呼著:「走!走!把我的耳朵都吵聾了!」而後,把已握熱的二毛錢扔在地上:「絕不再添!聽見了吧?」說完,把眼睛看到別處去,教花子們曉得這是最後的一次添錢。

花子們拾起二毛錢,嘟嘟囔囔的走開。

冠曉荷一眼看到了藍東陽,馬上將手拱起來。

藍東陽沒見過世面,不大懂得禮節。他的處世的訣竅一向是得力於「無禮」――北平人的禮太多,一見到個毫不講禮的便害了怕,而諸事退讓。

冠先生決定不讓東陽忘了禮。他拱起手來,先說出:「不敢當!不敢當!」

東陽還沒想起「恭喜!恭喜!」而只把手也拱起來。冠先生已經滿意,連聲的說:「請!請!請!」

二人剛走到院裏,就聽見使東陽和窗紙一齊顫動的一聲響。曉荷忙說:「太太咳嗽呢!太太作了所長,咳嗽自然得猛一些!」

大赤包坐在堂屋的正當中,聲震屋瓦的咳嗽,談笑,連呼吸的聲音也好像經由擴音機出來的。見東陽進來,她並沒有起立,而只極吝嗇的點了一下頭,而後把擦著有半斤白粉的手向椅子那邊一擺,請客人坐下。她的氣派之大已使女兒不敢叫媽,丈夫不敢叫太太,而都須叫所長。見東陽坐下,她把嗓子不知怎麼調動的,像有點懶得出聲,又像非常有權威,似乎有點痰,而聲音又那麼沉重有勁的叫:「來呀!倒茶!」

東陽,可憐的,只會作幾句似通不通的文句的藍東陽,向來沒見過有這樣氣派的婦人,幾乎不知如何是好了!她已不止是前兩天的她,而是她與所長之「和」了!他不知說什麼好,所以沒說出話來。他心中有點後悔――自己入了新民會的時候,為什麼不這樣抖一抖威風呢?從一個意義來說,作官不是也為抖威風嗎?

曉荷又救了東陽。他向大赤包說:「報告太太!」

大赤包似怒非怒,似笑非笑的插嘴:「所長太太!不!乾脆就是所長!」

曉荷笑著,身子一扭咕,甜蜜的叫:「報告所長!東陽來給你道喜!」

東陽扯動著臉,立起來,依然沒找到話,而只向她咧了咧嘴,露出來兩三個大的黃牙。

「不敢當喲!」大赤包依然不往起立,像西太后坐在寶座上接受朝賀似的那麼毫不客氣。

正在這個時候,院中出了聲,一個尖銳而無聊的聲:「道喜來嘍!道喜來嘍!」

「瑞豐!」曉荷稍有點驚異的,低聲的說。

「也請!」大赤包雖然看不起瑞豐,可是不能拒絕他的賀喜;拒絕賀喜是不吉利的。

曉荷迎到屋門:「勞動!勞動!不敢當!」

瑞豐穿著最好的袍子與馬褂,很像來吃喜酒的樣子。快到堂屋的台階,他收住了腳步,讓太太先進去――這是他由電影上學來的洋規矩。胖太太也穿著她的最好的衣服,滿臉的傲氣教胖臉顯得更胖。她高揚著臉,扭著胖屁股,一步一喘氣的慢慢的上台階。她手中提著個由稻香村買來的,好看而不一定好吃的,禮物籃子。

大赤包本還是不想立起來,及至看見那個花紅柳綠的禮物籃子,她不好意思不站起一下了。

在禮節上,瑞豐是比東陽勝強十倍的。他最喜歡給人家行禮,因為他是北平人。他親熱的致賀,深深的鞠躬,而後由胖太太手裏取過禮物籃子,放在桌子上。那籃子是又便宜,又俗氣,可是擺在桌子上多少給屋中添了一些喜氣。道完了喜,他親熱的招呼東陽:「東陽兄,你也在這兒?這幾天我忙得很,所以沒到學校去!你怎樣?還好吧?」

東陽不會這一套外場勁兒,只扯動著臉,把眼球吊上去,又放下來,沒說什麼。他心裏說:「早晚我把你小子圈在牢裏去,你不用跟我逗嘴逗牙的!」

這時候,胖太太已經坐在大赤包的身旁,而且已經告訴了大赤包:瑞豐得了教育局的庶務科科長。她實在不為來道喜,而是為來雪恥――她的丈夫作了科長!

「什麼?」冠家夫婦不約而同的一齊喊。大赤包有點不高興丈夫的聲音與她自己的沒分個先後,她說:「你讓我先說好不好?」

曉荷急忙往後退了兩小步,笑著回答:「當然!所長!對不起得很!」

「什麼?」大赤包立起來,把戴著兩個金箍子的大手伸出去:「你倒來給我道喜?祁科長!真有你的!你一聲不出,真沉得住氣!」說著,她用力和瑞豐握手,把他的手指握得生疼。

「張順!」她放開手,喊男僕:「拿英國府來的白蘭地!」然後對大家說:「我們喝一杯酒,給祁科長,和科長太太,道喜!」

「不!」瑞豐在這種無聊的場合中,往往能露出點天才來:「不!我們先給所長,和所長老爺,道喜!」

「大家同喜!」曉荷很柔媚的說。

東陽立在那裏,臉慢慢的變綠,他妒,他恨!他後悔沒早幾天下手,把瑞豐送到監牢裏去!現在,他只好和瑞豐言歸於好,瑞豐已是科長!他恨瑞豐,而不便惹惱科長!

酒拿到,大家碰了杯。

瑞豐嘬不住糞,開始說他得到科長職位的經過:「我必得感謝我的太太!她的二舅是剛剛發表了的教育局局長的盟兄。局長沒有她的二舅簡直不敢就職,因為二舅既作過教育局局長,又是東洋留學生――說東洋話和日本人完全一個味兒!可是,二舅不願再做事,他老人家既有點積蓄,身體又不大好,犯不上再出來操心受累。局長苦苦的哀求,都快哭了,二舅才說:好吧,我給你找個幫手吧。二舅一想就想到了我!湊巧,我的太太正在娘家住著,就對二舅說:二舅,瑞豐大概不會接受比副局長小的地位!二舅直央告她:先屈尊屈尊外甥女婿吧!副局長已有了人,而且是日本人指派的,怎好馬上就改動呢?她一看二舅病病歪歪的,才不好意思再說別的,而給我答應下來科長――可必得是庶務科科長!」

「副局長不久還會落到你的手中的!預祝高升!」曉荷又舉起酒杯來。

東陽要告辭。屋中的空氣已使他坐不住了。大赤包可是不許他走。「走?你太難了!今天難道還不熱鬧熱鬧嗎?怎麼,一定要走?好,我不死留你。你可得等我把話說完了!」她立起來,一只手扶在心口上,一只手扶著桌角,頗像演戲似的說:「東陽,你在新民會;瑞豐,你入了教育局;我呢,得了小小的一個所長;曉荷,不久也會得到個地位,比咱們的都要高的地位;在這個改朝換代的時代,我們這一下手就算不錯!我們得團結,互相幫忙,互相照應,好順順當當的打開我們的天下,教咱們的家中的每一個人都有事作,有權柄,有錢財!日本人當然拿第一份兒,我們,連我們的姑姑老姨,都須拿到第二份兒!我們要齊心努力的造成一個勢力,教一切的人,甚至於連日本人,都得聽我們的話,把最好的東西獻給我們!」

瑞豐歪著腦袋,像細聽一點什麼聲響的雞似的,用心的聽著。當大赤包說到得意之處,他的嘴唇也跟著動。

曉荷規規矩矩的立著,聽一句點一下頭,眼睛裏不知怎麼弄的,濕碌碌的彷彿有點淚。東陽的眼珠屢屢的吊上去,又落下來。他心中暗自盤算:我要利用你們,而不被你們利用;你不用花言巧語的引誘我,我不再上當!

胖太太撇著嘴微笑,心裏說:我雖沒當上科長,可是我丈夫的科長是我給弄到手的;我跟你一樣有本領,從此我一點也不再怕你!

大赤包的底氣本來很足,可是或者因為興奮過度的關係,說完這些話時,微微有點發喘。她用按在心口上的那只手揉了揉胸。

她說完,曉荷領頭兒鼓掌。而後,他極柔媚甜蜜的請祁太太說話。

胖太太的胖臉紅了些,雙手抓著椅子,不肯立起來。她心中很得意,可是說不出話來。

曉荷的雙手極快極輕的拍著:「請啊!科長太太!請啊!」瑞豐知道除了在半夜裏罵他,太太的口才是不怎麼樣的。可是他不敢替太太說話,萬一太太今天福至心靈的有了口才呢!他的眼盯住了太太的臉,細細的察顏觀色,不敢冒昧的張口。以前,他只像怕太太那麼怕她;現在,他怕她像怕一位全能的神似的!

胖太太立了起來。曉荷的掌拍得更響了。她,可是,並沒準備說話。笑了一下,她對瑞豐說:「咱們回家去吧!不是還有許多事哪?」

大赤包馬上聲明:「對!咱們改天好好的開個慶祝會,今天大家都忙!」

祁科長夫婦往外走,冠所長夫婦往外送;快到了大門口,大赤包想起來:「我說,祁科長!你們要是願意搬過來住,我們全家歡迎噢!」

胖太太找到了話說:「我們哪,馬上就搬到二舅那裏去。那裏離教育局近,房子又款式,還有……」她本想說:「還有這裏的祖父與父母都怯頭怯腦的,不夠作科長的長輩的資格。」可是看了瑞豐一眼,她沒好意思說出來;丈夫既然已作了科長,她不能不給他留點面子。

東陽反倒不告辭了,因為怕同瑞豐夫婦一道出來,而必須進祁宅去道道喜。他看不起瑞豐。

大赤包由外面回來便問曉荷:「到祁家去趟吧!去,找點禮物!」她知道家中有不少像瑞豐拿來的那種禮物籃子,找出兩個來,撣撣塵土就可以用――這種籃子是永遠川流不息的由這一家走到那一家的。「找兩個!東陽你也得去!」

東陽不甘心向瑞豐遞降表,可是「科長」究竟是有分量的。比如說:他很願意乘這個時機把校長趕跑,而由他自己去擔任。為實現這計劃,在教育局有個熟人是方便的。為這個,他應當給瑞豐送禮!他並且知道,只要送給北平人一點輕微的禮物,他就差不多會給你作天那麼大的事的。他點頭,願和冠家夫婦一同去到祁家賀喜。

曉荷找出兩份兒禮物來,一份兒是兩瓶永遠不會有人喝的酒,一份兒是成匣的陳皮梅,藕粉,與餅乾;兩份兒都已遊歷過至少有二十幾家人家了。曉荷告訴僕人換一換捆束禮物的紅綠線。「得!這就滿好!禮輕人物重!」

祁老人和天佑太太聽說瑞豐得了科長,喜歡得什麼似的!說真的,祁老人幾乎永遠沒盼望過子孫們去作官;他曉得樹大招風,官大招禍,而不願意子孫們發展得太快了――他自己本是貧苦出身哪!天佑作掌櫃,瑞宣當教師,在他看,已經是增光耀祖的事,而且也是不招災不惹禍的事。他知道,家道暴發,遠不如慢慢的平穩的發展;暴發是要傷元氣的!作官雖然不必就是暴發,可是「官」,在老人心裏,總好像有些什麼可怕的地方!

天佑太太的心差不多和老公公一樣。她永遠沒盼望過兒子們須大紅大紫,而只盼他們結結實實的,規規矩矩的,作些不甚大而被人看得起的事。

瑞豐作了科長。老人與天佑太太可是都很喜歡。一來是,他們覺得家中有個官,在這亂鬧東洋鬼子的時際,是可以仗膽子的。二來是,祁家已有好幾代都沒有產生一個官了。現在瑞豐的作官既已成為事實,老人們假若一點不表示歡喜,就有些不近人情――一個吃素的人到底不能不覺到點驕傲,當他用雞魚款待友人的時候。況且幾代沒官,而現在忽然有了官,祁老人就不能不想到房子――他獨力置買的房子――的確是有很好的風水。假若老人只從房子上著想,已經有些得意,天佑太太就更應該感到驕傲,因為「官兒子」是她生養的!即使她不是個淺薄好虛榮的人,她也應當歡喜。

可是,及至聽說二爺決定搬出去,老人們的眼中都發了一下黑。祁老人覺得房子的風水只便宜了瑞豐,而並沒榮耀到自己!再一想,作了官,得了志,就馬上離開老窩,簡直是不孝!風水好的房子大概不應當出逆子吧?老太爺決定在炕上躺著不起來,教瑞豐認識認識「祖父的冷淡」!天佑太太很為難:她不高興二兒子竟自這麼狠心,得了官就跺腳一走。可是,她又不便攔阻他;她曉得現在的兒子是不大容易老拴在家裏的,這年月時行「娶了媳婦不要媽」!同時,她也很不放心,老二要是言聽計從的服從那個胖老婆,他是會被她毀了的。她想,她起碼應該警告二兒子幾句。可是,她又懶得開口――兒子長大成人,媽媽的嘴便失去權威!她深深的明了老二是寧肯上了老婆的當,也不肯聽從媽媽的。最後,她決定什麼也不說,而在屋中躺著,裝作身體又不大舒服。

小順兒的媽決定沉住了氣,不去嫉妒老二作官。她的心眼兒向來是很大方的。她歡歡喜喜的給老人們和老二夫婦道了喜。聽到老二要搬了走,她也並沒生氣,因為她知道假若還在一處同居,官兒老二和官兒二太太會教她吃不消的。他們倆走了倒好。他們倆走後,她倒可以安心的伺候著老人們。在她看,伺候老人們是她的天職。那麼,多給老人們盡點心,而少生點兄弟妯娌間的閒氣,算起來還倒真不錯呢!

剛一聽到這個消息,瑞宣沒顧了想別的,而只感到鬆了一口氣――管老二幹什麼去呢,只要他能自食其力的活著,能不再常常來討厭,老大便謝天謝地!

待了一會兒,他可是趕快的變了卦。不,他不能就這麼不言不語的教老二夫婦搬出去。他是哥哥,理應教訓弟弟。還有,他與老二都是祁家的人,也都是中國的國民,祁瑞宣不能有個給日本人做事的弟弟!瑞豐不止是找個地位,苟安一時,而是去作小官兒,去作漢奸!瑞宣的身上忽然一熱,有點發癢;祁家出了漢奸!老三逃出北平,去為國效忠,老二可在家裏作日本人的官,這筆賬怎麼算呢?認真的說,瑞宣的心裏有許多界劃不甚清,黑白不甚明的線兒。他的理想往往被事實戰敗,他的堅強往往被人生的小苦惱給軟化,因此,他往往不固執己見,而無可無不可的,睜一眼閉一眼的,在家庭與社會中且戰且走的活著。對於忠奸之分,和與此類似的大事上,他可是絕對不許他心中有什麼界劃不清楚的線條兒。忠便是忠,奸便是奸。這可不能像吃了一毛錢的虧,或少給了人家一個銅板那樣可以馬虎過去。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。