商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

相關商品

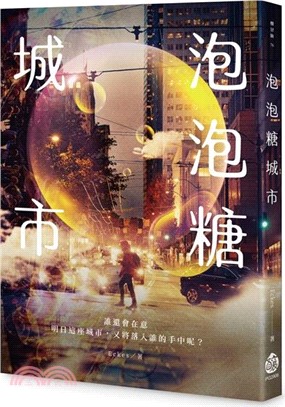

商品簡介

★渴望擺脫桎梏的他與她與她,因為一首歌共同萌生了改變的念頭。

★在這座無處逃脫的城市裡,他們都在默默等待能擁抱自由的時刻。

城市因故封閉,邊境也被封鎖,人們無法擅自離開。他為這與世隔絕之地賦予全新的名字──泡泡糖城市,並萌生了想要逃離此處的念頭。

在某個索然無味的燠熱午後,他竟意外巧遇早已在五年前自殺身亡的希!明知眼前的她只是和希有著相似外貌的其他人,但他內心卻仍懷著一股難以名狀的心痛。然而還來不及釐清對方身分,那名謎樣女子便消失得無影無蹤。

一年過去,城市還是同樣糟糕透頂,想要逃離的渴望並未隨四季更迭而消弭;只是,一年前和「希」的短暫交談始終占據了他的心思,讓他的生活有了可以追逐的目標。當兩人再次相遇,他從對方身上找到與希相關的蛛絲馬跡,甚至尋得能夠離開這座泡泡糖城市的祕密……

我們的世界 下了一場暴雪

而待雪水消融後 傷痛終將被洗滌

★在這座無處逃脫的城市裡,他們都在默默等待能擁抱自由的時刻。

城市因故封閉,邊境也被封鎖,人們無法擅自離開。他為這與世隔絕之地賦予全新的名字──泡泡糖城市,並萌生了想要逃離此處的念頭。

在某個索然無味的燠熱午後,他竟意外巧遇早已在五年前自殺身亡的希!明知眼前的她只是和希有著相似外貌的其他人,但他內心卻仍懷著一股難以名狀的心痛。然而還來不及釐清對方身分,那名謎樣女子便消失得無影無蹤。

一年過去,城市還是同樣糟糕透頂,想要逃離的渴望並未隨四季更迭而消弭;只是,一年前和「希」的短暫交談始終占據了他的心思,讓他的生活有了可以追逐的目標。當兩人再次相遇,他從對方身上找到與希相關的蛛絲馬跡,甚至尋得能夠離開這座泡泡糖城市的祕密……

我們的世界 下了一場暴雪

而待雪水消融後 傷痛終將被洗滌

作者簡介

Eckes

本名吳皓瑋,生日1月29日,水瓶座。

名字音同「X」,A克斯,音較強調A、以輕柔語氣說出克斯。

血液由咖啡組成,現階段的夢想是成為寶可夢大師。

著有《星之森》、《雨探》。

Instagram:eckesxx,超不定時更新超廢文。

本名吳皓瑋,生日1月29日,水瓶座。

名字音同「X」,A克斯,音較強調A、以輕柔語氣說出克斯。

血液由咖啡組成,現階段的夢想是成為寶可夢大師。

著有《星之森》、《雨探》。

Instagram:eckesxx,超不定時更新超廢文。

目次

一、明日這座城市會落入誰的手中呢?

二、如果心事被飛碟載走

三、剝開銀色鋁箔紙的台北

四、台北的夜晚,下了一場暴雪

五、泡泡糖城市(逃離)

終章

二、如果心事被飛碟載走

三、剝開銀色鋁箔紙的台北

四、台北的夜晚,下了一場暴雪

五、泡泡糖城市(逃離)

終章

書摘/試閱

〈5〉

雨持續下了整整一個月,這可真是前所未見的雨量。雨的清脆還有雷響的轟隆聲已經成為生活的一部分,宛如影子般和日常纏綿在一塊。事態也許能稱作「嚴重」吧?但始終沒什麼人在乎似的,主播以毫無抑揚頓挫的口吻播報著各地新聞。雖然世界末日疑似不會來臨,不過顯然地,縱使末日來臨,我想人們還是故我地讀著書、聽著音樂吧?

門鈴響了。這時候會有誰來呢?答案呼之欲出。

「先生,是小弟啊,小弟我來了。」

打開門,外表酷似魔術師的無眼男人露出事務性的微笑。說他無眼並非他真的沒有眼睛,只是我認為我「暫時」看不太到。

「您好奇小弟的眼睛嗎?不好意思,這種寒酸的東西您還是別在意了吧!」

我可沒找你來,我說。雨聲還有空氣的流動暫緩般地停滯。

「是的,小弟知道您並沒有撥打我辦公室的電話,這讓小弟可難過了呢。不過話說,在玄關說話不大合宜,不知道府上是否能讓小弟歇息歇息呢?」

其實我不大願意,你這樣有點像強迫推銷,我說。

「噢,這是您顧慮的點啊,真怪小弟沒站在您的立場為您設想,小弟不該。」

你到底要做什麼呢?

「小弟今日拜訪,莫過於是要再次和您確認有關交易的事情呀。因為自那天起過了好久,小弟總不能一直枯等到世界毀滅吧?太不切實際了。因此希望今日便能和您協議出個結論。」

我想,應該還不到有所謂結論的時候,我說。

「所以您是無法接受這個條件嘍?」

讓我想一下,我說。

「可以的,要想多久都沒問題,這是您的權益。噢,小弟是指目前的當下,您想要想多久都沒問題,時間本質上不會是阻礙。」

時間本質上不會是阻礙。這句話可真貼切。我走出大門外,關上門。倚靠在戶外陽台的欄杆上,雨似乎處於一個下與不下的中間階段。男子走到我身旁也和我一同仰望灰濛濛的天空。

「真是汙濁的氣候,您說是不是呢?竟然可以像是嚎啕大哭般無止盡地降下連日豪雨,究竟有多少水蒸氣能凝結出這麼大量的小水珠呢?有時候我們想力圖振作時,卻看見這麼扎實而兇狠的氣候,老實說,都不得不縮成一團,窩在角落去呢。」

我沉默。

「小弟其實也曾經是個想要闖出一番名號的男人,不過失敗了,成為人們口中的窩囊廢,於是便開始幹起『背地裡的世界』的黑暗勾當。話說到這裡您可別誤會,不代表小弟現在正在脅迫您同意什麼不平等的協議,一切都會如我之前和您談好的那樣,對雙方都有利的交易,而且您的利多絕對大於小弟。」

「只是目的一致,小弟是指黑暗勾當的利益目的以及小弟我個人的成就目的,這兩件事的最大公因數成立了而已。於是小弟開始按照任務要求一一執行,再怎麼骯髒、別人不願意處理的爛事都由小弟包辦。漸漸地,也做出了自己的聲望還有評價,『背地裡的世界』委託小弟的的人士也越來越多。終於,小弟目前接到最重要的委託,便是居中和您協議,完成和您的這筆交易。相信我,這筆案子結束後,小弟將得到大筆的酬勞,也可以從『背地裡的世界』退休了。因此和您之間的關係絕對不能搞砸,一定要讓您心甘情願地接受交易的合約,也是小弟任務的具體項目之一。請您放心,若您不同意,小弟是不會逼迫您簽署的;只是需要您海涵的是,小弟會鍥而不捨地纏著您,說纏會不會太直接了呢?但想必您心底是這樣子想著小弟的吧─纏人的怪帽子傢伙。我懂,我都懂。但很抱歉,這是小弟這一生最重要的工作。雖然小弟沒有父母、妻小要養,但總是希望能尋得一個能喘口氣、如天堂般的淨土。當然,小弟不想死,是個不用死便能抵達的天堂,這樣您清楚嗎?」

清楚了,纏人的怪帽子傢伙。

纏人怪帽子傢伙大笑三聲並搭配著浮誇的鼓掌。「您可真是幽默。」

還好,我說。

「正如先前我們談好的交易內容─我們取走您的『喜怒哀樂』,藉以換取離開這座封閉城市的通行證,因為小弟說過,要讓天秤往您那端傾斜,所以在和『背地裡的上層』討論過後,他們同意只取走您的『喜怒哀』,留下『樂』給您,便能讓您享受到您夢寐以求的願望─見證這個世界。這是相當相當萬分誘人的條件。要說為什麼呢?因為那是只有特別的人才能做到的事情,凡夫俗子可是無法離開這座城市的。」

可以離開這座泡泡糖城市。

「對,泡泡糖城市,真是恰當的比喻。彷彿被吹出口香糖的泡泡包覆住,這座城市裡的人如囚犯被深鎖在監獄般,從生到死都將在這裡一條龍式地度過,要說可悲,也真是可以加est的最高程度。」

第一次認同眼前的纏人怪帽子傢伙的話。

「所以您可真是幽默,同樣是能加上est的最高程度噢。」纏人怪帽子傢伙一副恭維貌向我彎腰鞠躬,做作地說。

既然時間的流動停止了,我想我應該可以到處晃晃。

「當然,這是您的選擇。但是您還是沒辦法離開這座城市的,您清楚吧?」

再清楚不過了,比起任何人,我說。

「比起任何人嗎?這一點小弟可能需要存疑,不過還是先依您的論點為主吧。」

水淹的高度讓電梯無法運作,所以我徒步走下樓梯。還不到一樓樓梯間的出口,汙水便淹沒大半階梯,大概是及腰的高度,這下子可麻煩了。

「是呀,這樣看來要出去也不是那麼簡單的事。」

那麼你是怎麼來的?

「小弟我無所不在。從哪裡來都可以,只要小弟我有這個意志。」

真是方便,我說。

「也不是方不方便的問題,這是基於這項任務前提下所被賦予的機能。小弟必須盡快讓您簽署這份合約啊。」

合約嗎?我重新想了一下合約內容。簡直如同賣身契般的協議,以自身狹義的自由換取更廣義的自由,相當矛盾的合約。若我在此刻點了頭、簽了名,我將即刻喪失早就沒怎麼運作的情感,不對,就纏人怪帽子傢伙的意思,我能將「樂」給留下,但「樂」本身是我最荒廢的情感,這一點他可能算計過了吧?把我最不需要的東西還給我並且說這是給我的Favor,天秤真的有傾斜嗎?

纏人怪帽子面朝向從一樓社區廣場流溢進來的汙水,一言不發。難得地安靜。也可能是刻意地安靜。然而眼看著汙水之際,我倒是產生了新點子。

我有一個要求,我說。

「您請說。」纏人的怪帽子傢伙有禮地問。

你說過要讓天秤傾向我對吧?我認為僅保留「樂」的情緒仍是不足夠的,因為我幾乎不怎麼運用那個情緒,我希望你能帶來這世界上僅有一套的絲綢西裝,絲綢必須要從人類的眼淚裡提煉出來,最珍貴的那種。

纏人怪帽子傢伙這一次陷入了比之前更長遠、更生硬的沉默。像在和某個遠方的人以電波或是我眼耳判斷不出的摩斯密碼溝通似的,難道這傢伙是搭乘飛碟來的外星人嗎?

「就這麼辦吧。」纏人的怪帽子傢伙說。「雖然目前那些人還無法確定什麼是從人類眼淚裡提煉出來的絲綢,但他們說他們會處理,再讓小弟帶來和您完成簽約儀式。啊,說是儀式其實也只是拿出高級鋼筆簡單簽名而已,您不需要擔心。只要您有這個心願意和我們簽約,對『背地裡的高層』以及小弟來說便是萬幸了。」

那就去處理吧,我說。

「您說得是,小弟這就前往『背地裡的世界』。」

不過「背地裡的世界」到底在哪裡?外星嗎?

「這個嘛,那是一種很抽象的東西,真要說的話可能三天三夜都說不完,總之小弟至今是沒有置身宇宙的經驗就是了。」

是嗎?如果要聽你劈哩啪啦講個不停,你還是回去好了,我說。

「這當然,小弟其實也沒那個餘裕,小弟會盡快帶來那套傳說中的神奇西裝來見您的。」

語畢,纏人怪帽子傢伙就愉悅地經過我身旁,往占據樓梯間的汙水裡,像條利索的魚般一躍而下,久久沒有浮上水面,靜靜地消失。我想他應該不至於淹死,那可能是他離開的最快方式,真是委屈他了。不過很遺憾,我想,這世界上根本不存在這樣的一套傳說西裝吧。神奇?與其說是神奇,倒不如說是喪心病狂。希望纏人怪帽子傢伙永遠地消失。

時間又繼續開始流動。

再過一個月後,延綿不斷的雨終於停了。多虧這裡已經沒什麼人了,讓台北的排水系統比以前都市人口擁擠時還有效地將水排去。「水都」這個名詞還是不適合台北,那種美景留在威尼斯就好。久違的晴天讓看不出標線的柏油路流露出雀躍的蒸汽;恢復生機的街頭兀自維繫著屬於城市的一點現代感,縱使是僅碩唯一的。悶了兩個月左右的我,迫不急待地在社區廣場的水順利排除後邁出嶄新的一步。這一次我打算好好地再探索一次台北,這座泡泡糖城市,應該有什麼是我遺漏的美好部分才對。我想自己是有慢慢在改變的,不然不會有這種想法,幸好沒有把情感拿去交易,不然太吃虧了。陳舊的招牌、拉下的鐵門、沒有生活痕跡的空屋,這是目前台北三分之二的「真實」。在談論「失去」之前,必須先掌握現有的「真實」。那剩下的三分之一呢?我想應該就是我這次必須切身去探尋的富含祕密的礦山。

〈6〉

熱氣薰天的台北。在連續兩個月不間斷的豪雨派對後,緊接著是好幾週的熱浪來襲,沒有預兆的極端氣候肆虐著世界,這算世界末日嗎?正如前段所說的那樣,還是沒有人在乎。

而我在某個炎熱的下午遇到她。

那個女孩子讓我第一眼就愣住,並不是什麼搭訕台詞,但她和我認識的某位女性長得一模一樣,神似的程度令我震驚不已:細細的眉毛、不算挺但形狀漂亮的鼻子、櫻桃嘴,令我吃驚的還有一模一樣哀愁的雙眼,眼珠子裡頭簡直蘊藏著什麼劇烈的旋風,隨時能捲起迷失的自我。

但在我印象裡頭,那位女性沒有雙胞胎姊妹。在如此悶熱的日子,她頂著淡妝,套上淺黃色的長袖純棉洋裝、戴著草帽。就算如此也不會覺得很突兀,反而覺得合稱。她站在被寂靜盤踞的喧嘩轉角,簡直像一幅畫,我也就這麼靜靜地欣賞著。霎時,她無意地瞥過頭,和我對到眼。當時我不幸地,正死死地盯著她看,連別過視線的反應都來不及。

「我認識你嗎?」女性皺著眉說。

「妳和我認識的人很像。」我想了想,實在無話推託,於是便老實地說。

「很像?有如雙胞胎的程度嗎?」

「有。」

「雙胞胎似的相像,但我卻不是你口中認識的人對嗎?」

「對。」

「你怎麼知道?或許我就是妳認識的人。雖然我不認識你就是了。」

「因為她死了。五年前。」我說。

「是嗎?抱歉。」女性聳肩。

「為什麼會這麼像呢?」我問。

「我才不知道呢。但不是都這麼說嘛?世界上會有三個跟自己很像的人。或許我就是和你朋友很像的其中一人。」

「或許吧。」

「話說完了嗎?別跟我說你要和我要電話,這種搭訕方式有夠遜的。」

「真的,很遜,我才不會用這種老套手法。」這次換我無奈地聳肩。

「也是,畢竟在這個世界。」

「是啊,這個沒有情感的世界。」

女性揚起眉毛,露出意義不明的微笑,隨後興趣濃厚地看向我說:

「你都怎麼稱呼這座城市?」

「泡泡糖城市。」我不加思索地說。

「原來如此。」女性露出莞爾一笑,點點頭。

「什麼意思?」我問。

「也許我的臉真的和你朋友很像吧,但那不重要。」女性說。

「那什麼重要?」

「我們可能也很像,我是指內心的部分。不……這樣形容不大正確,應該說如果上帝用同一塊黏土捏出一男一女,男的是你,女的是我。這形容有比較好嗎?我的意思可不是我們會相愛產下足以遍布土地的子嗣,而是指我們才是同個模子刻出來的,硬要說的話正反面可能比較適合。我是正,而你是反;或你是正,我是反。」

「妳怎麼那麼確定呢?我們只不過講幾句話而已,能證明什麼?」

「有些事情根本不需要證明,真相便會從清澈的水裡浮出來。」

「我不懂,光是泡泡糖城市這句話,到底能意謂什麼呢?」

「有個怪男人纏過你對吧?」女性說。

可真是一針見血。我想此時我露出相當驚愕的面容,讓女性不禁「噗」地笑了出來。

「真相就在這裡了,不是嗎?然後你提出了一個不可理喻的要求,那個怪傢伙卻願意照做對吧?」

妳到底是誰?我腦海裡迴盪起幾年前八月的炙熱海邊,歡騰的嬉鬧聲還有海浪的沖刷。如此和現況不相稱的畫面使我連是否有將話語傳遞出來都無法確定。

「我是你,你是我。」女性以平穩的口氣說。「只不過是意義上的,非物理上的。」

「什麼意思?」我極為不解地問。腦子裡的混亂持續膨脹著。

「字面上的意思。」

我還沒反應過來,女性便像是想起自己原本的目的似的,繼續往前邁進,消失在我的視線裡。我急忙地跑向轉角交錯處,想朝她的方向叫住她。然而空無一人的街道映入眼簾,不至於到漆黑的巷子沒有潛藏的人影,我想也沒有這個必要。

「我是你,你是我。」女性的聲音至今仍在我腦海裡揮之不去。我想我有必要繼續踏著步子找尋答案吧?不過問題也堆積得越來越多,至少在這座泡泡糖城市,我有目標要去執行,這便讓生活有了動力。

什麼纏人怪帽子傢伙就隨他去吧,我沒有義務要履行這莫名的合約。對我來說,闖出封閉的泡泡糖城市確實是最終目的,但在那之前有不得不搞懂的議題接踵而來;我也必須好好面對我內心那難以名狀的心痛,而如包袱般的失敗或許會繼續跟著我,卻不會阻礙我,但願是不會。

眼前的世界布滿朦朧的光,霧也還未散去,渺茫的希望還在。號稱和我相似的未知女性也是我終將必須面對的難題。那從眼淚提煉出的絲綢呢?我眉頭深鎖,獨自思索了好久,真希望有這種如夢似幻的東西存在。

雨持續下了整整一個月,這可真是前所未見的雨量。雨的清脆還有雷響的轟隆聲已經成為生活的一部分,宛如影子般和日常纏綿在一塊。事態也許能稱作「嚴重」吧?但始終沒什麼人在乎似的,主播以毫無抑揚頓挫的口吻播報著各地新聞。雖然世界末日疑似不會來臨,不過顯然地,縱使末日來臨,我想人們還是故我地讀著書、聽著音樂吧?

門鈴響了。這時候會有誰來呢?答案呼之欲出。

「先生,是小弟啊,小弟我來了。」

打開門,外表酷似魔術師的無眼男人露出事務性的微笑。說他無眼並非他真的沒有眼睛,只是我認為我「暫時」看不太到。

「您好奇小弟的眼睛嗎?不好意思,這種寒酸的東西您還是別在意了吧!」

我可沒找你來,我說。雨聲還有空氣的流動暫緩般地停滯。

「是的,小弟知道您並沒有撥打我辦公室的電話,這讓小弟可難過了呢。不過話說,在玄關說話不大合宜,不知道府上是否能讓小弟歇息歇息呢?」

其實我不大願意,你這樣有點像強迫推銷,我說。

「噢,這是您顧慮的點啊,真怪小弟沒站在您的立場為您設想,小弟不該。」

你到底要做什麼呢?

「小弟今日拜訪,莫過於是要再次和您確認有關交易的事情呀。因為自那天起過了好久,小弟總不能一直枯等到世界毀滅吧?太不切實際了。因此希望今日便能和您協議出個結論。」

我想,應該還不到有所謂結論的時候,我說。

「所以您是無法接受這個條件嘍?」

讓我想一下,我說。

「可以的,要想多久都沒問題,這是您的權益。噢,小弟是指目前的當下,您想要想多久都沒問題,時間本質上不會是阻礙。」

時間本質上不會是阻礙。這句話可真貼切。我走出大門外,關上門。倚靠在戶外陽台的欄杆上,雨似乎處於一個下與不下的中間階段。男子走到我身旁也和我一同仰望灰濛濛的天空。

「真是汙濁的氣候,您說是不是呢?竟然可以像是嚎啕大哭般無止盡地降下連日豪雨,究竟有多少水蒸氣能凝結出這麼大量的小水珠呢?有時候我們想力圖振作時,卻看見這麼扎實而兇狠的氣候,老實說,都不得不縮成一團,窩在角落去呢。」

我沉默。

「小弟其實也曾經是個想要闖出一番名號的男人,不過失敗了,成為人們口中的窩囊廢,於是便開始幹起『背地裡的世界』的黑暗勾當。話說到這裡您可別誤會,不代表小弟現在正在脅迫您同意什麼不平等的協議,一切都會如我之前和您談好的那樣,對雙方都有利的交易,而且您的利多絕對大於小弟。」

「只是目的一致,小弟是指黑暗勾當的利益目的以及小弟我個人的成就目的,這兩件事的最大公因數成立了而已。於是小弟開始按照任務要求一一執行,再怎麼骯髒、別人不願意處理的爛事都由小弟包辦。漸漸地,也做出了自己的聲望還有評價,『背地裡的世界』委託小弟的的人士也越來越多。終於,小弟目前接到最重要的委託,便是居中和您協議,完成和您的這筆交易。相信我,這筆案子結束後,小弟將得到大筆的酬勞,也可以從『背地裡的世界』退休了。因此和您之間的關係絕對不能搞砸,一定要讓您心甘情願地接受交易的合約,也是小弟任務的具體項目之一。請您放心,若您不同意,小弟是不會逼迫您簽署的;只是需要您海涵的是,小弟會鍥而不捨地纏著您,說纏會不會太直接了呢?但想必您心底是這樣子想著小弟的吧─纏人的怪帽子傢伙。我懂,我都懂。但很抱歉,這是小弟這一生最重要的工作。雖然小弟沒有父母、妻小要養,但總是希望能尋得一個能喘口氣、如天堂般的淨土。當然,小弟不想死,是個不用死便能抵達的天堂,這樣您清楚嗎?」

清楚了,纏人的怪帽子傢伙。

纏人怪帽子傢伙大笑三聲並搭配著浮誇的鼓掌。「您可真是幽默。」

還好,我說。

「正如先前我們談好的交易內容─我們取走您的『喜怒哀樂』,藉以換取離開這座封閉城市的通行證,因為小弟說過,要讓天秤往您那端傾斜,所以在和『背地裡的上層』討論過後,他們同意只取走您的『喜怒哀』,留下『樂』給您,便能讓您享受到您夢寐以求的願望─見證這個世界。這是相當相當萬分誘人的條件。要說為什麼呢?因為那是只有特別的人才能做到的事情,凡夫俗子可是無法離開這座城市的。」

可以離開這座泡泡糖城市。

「對,泡泡糖城市,真是恰當的比喻。彷彿被吹出口香糖的泡泡包覆住,這座城市裡的人如囚犯被深鎖在監獄般,從生到死都將在這裡一條龍式地度過,要說可悲,也真是可以加est的最高程度。」

第一次認同眼前的纏人怪帽子傢伙的話。

「所以您可真是幽默,同樣是能加上est的最高程度噢。」纏人怪帽子傢伙一副恭維貌向我彎腰鞠躬,做作地說。

既然時間的流動停止了,我想我應該可以到處晃晃。

「當然,這是您的選擇。但是您還是沒辦法離開這座城市的,您清楚吧?」

再清楚不過了,比起任何人,我說。

「比起任何人嗎?這一點小弟可能需要存疑,不過還是先依您的論點為主吧。」

水淹的高度讓電梯無法運作,所以我徒步走下樓梯。還不到一樓樓梯間的出口,汙水便淹沒大半階梯,大概是及腰的高度,這下子可麻煩了。

「是呀,這樣看來要出去也不是那麼簡單的事。」

那麼你是怎麼來的?

「小弟我無所不在。從哪裡來都可以,只要小弟我有這個意志。」

真是方便,我說。

「也不是方不方便的問題,這是基於這項任務前提下所被賦予的機能。小弟必須盡快讓您簽署這份合約啊。」

合約嗎?我重新想了一下合約內容。簡直如同賣身契般的協議,以自身狹義的自由換取更廣義的自由,相當矛盾的合約。若我在此刻點了頭、簽了名,我將即刻喪失早就沒怎麼運作的情感,不對,就纏人怪帽子傢伙的意思,我能將「樂」給留下,但「樂」本身是我最荒廢的情感,這一點他可能算計過了吧?把我最不需要的東西還給我並且說這是給我的Favor,天秤真的有傾斜嗎?

纏人怪帽子面朝向從一樓社區廣場流溢進來的汙水,一言不發。難得地安靜。也可能是刻意地安靜。然而眼看著汙水之際,我倒是產生了新點子。

我有一個要求,我說。

「您請說。」纏人的怪帽子傢伙有禮地問。

你說過要讓天秤傾向我對吧?我認為僅保留「樂」的情緒仍是不足夠的,因為我幾乎不怎麼運用那個情緒,我希望你能帶來這世界上僅有一套的絲綢西裝,絲綢必須要從人類的眼淚裡提煉出來,最珍貴的那種。

纏人怪帽子傢伙這一次陷入了比之前更長遠、更生硬的沉默。像在和某個遠方的人以電波或是我眼耳判斷不出的摩斯密碼溝通似的,難道這傢伙是搭乘飛碟來的外星人嗎?

「就這麼辦吧。」纏人的怪帽子傢伙說。「雖然目前那些人還無法確定什麼是從人類眼淚裡提煉出來的絲綢,但他們說他們會處理,再讓小弟帶來和您完成簽約儀式。啊,說是儀式其實也只是拿出高級鋼筆簡單簽名而已,您不需要擔心。只要您有這個心願意和我們簽約,對『背地裡的高層』以及小弟來說便是萬幸了。」

那就去處理吧,我說。

「您說得是,小弟這就前往『背地裡的世界』。」

不過「背地裡的世界」到底在哪裡?外星嗎?

「這個嘛,那是一種很抽象的東西,真要說的話可能三天三夜都說不完,總之小弟至今是沒有置身宇宙的經驗就是了。」

是嗎?如果要聽你劈哩啪啦講個不停,你還是回去好了,我說。

「這當然,小弟其實也沒那個餘裕,小弟會盡快帶來那套傳說中的神奇西裝來見您的。」

語畢,纏人怪帽子傢伙就愉悅地經過我身旁,往占據樓梯間的汙水裡,像條利索的魚般一躍而下,久久沒有浮上水面,靜靜地消失。我想他應該不至於淹死,那可能是他離開的最快方式,真是委屈他了。不過很遺憾,我想,這世界上根本不存在這樣的一套傳說西裝吧。神奇?與其說是神奇,倒不如說是喪心病狂。希望纏人怪帽子傢伙永遠地消失。

時間又繼續開始流動。

再過一個月後,延綿不斷的雨終於停了。多虧這裡已經沒什麼人了,讓台北的排水系統比以前都市人口擁擠時還有效地將水排去。「水都」這個名詞還是不適合台北,那種美景留在威尼斯就好。久違的晴天讓看不出標線的柏油路流露出雀躍的蒸汽;恢復生機的街頭兀自維繫著屬於城市的一點現代感,縱使是僅碩唯一的。悶了兩個月左右的我,迫不急待地在社區廣場的水順利排除後邁出嶄新的一步。這一次我打算好好地再探索一次台北,這座泡泡糖城市,應該有什麼是我遺漏的美好部分才對。我想自己是有慢慢在改變的,不然不會有這種想法,幸好沒有把情感拿去交易,不然太吃虧了。陳舊的招牌、拉下的鐵門、沒有生活痕跡的空屋,這是目前台北三分之二的「真實」。在談論「失去」之前,必須先掌握現有的「真實」。那剩下的三分之一呢?我想應該就是我這次必須切身去探尋的富含祕密的礦山。

〈6〉

熱氣薰天的台北。在連續兩個月不間斷的豪雨派對後,緊接著是好幾週的熱浪來襲,沒有預兆的極端氣候肆虐著世界,這算世界末日嗎?正如前段所說的那樣,還是沒有人在乎。

而我在某個炎熱的下午遇到她。

那個女孩子讓我第一眼就愣住,並不是什麼搭訕台詞,但她和我認識的某位女性長得一模一樣,神似的程度令我震驚不已:細細的眉毛、不算挺但形狀漂亮的鼻子、櫻桃嘴,令我吃驚的還有一模一樣哀愁的雙眼,眼珠子裡頭簡直蘊藏著什麼劇烈的旋風,隨時能捲起迷失的自我。

但在我印象裡頭,那位女性沒有雙胞胎姊妹。在如此悶熱的日子,她頂著淡妝,套上淺黃色的長袖純棉洋裝、戴著草帽。就算如此也不會覺得很突兀,反而覺得合稱。她站在被寂靜盤踞的喧嘩轉角,簡直像一幅畫,我也就這麼靜靜地欣賞著。霎時,她無意地瞥過頭,和我對到眼。當時我不幸地,正死死地盯著她看,連別過視線的反應都來不及。

「我認識你嗎?」女性皺著眉說。

「妳和我認識的人很像。」我想了想,實在無話推託,於是便老實地說。

「很像?有如雙胞胎的程度嗎?」

「有。」

「雙胞胎似的相像,但我卻不是你口中認識的人對嗎?」

「對。」

「你怎麼知道?或許我就是妳認識的人。雖然我不認識你就是了。」

「因為她死了。五年前。」我說。

「是嗎?抱歉。」女性聳肩。

「為什麼會這麼像呢?」我問。

「我才不知道呢。但不是都這麼說嘛?世界上會有三個跟自己很像的人。或許我就是和你朋友很像的其中一人。」

「或許吧。」

「話說完了嗎?別跟我說你要和我要電話,這種搭訕方式有夠遜的。」

「真的,很遜,我才不會用這種老套手法。」這次換我無奈地聳肩。

「也是,畢竟在這個世界。」

「是啊,這個沒有情感的世界。」

女性揚起眉毛,露出意義不明的微笑,隨後興趣濃厚地看向我說:

「你都怎麼稱呼這座城市?」

「泡泡糖城市。」我不加思索地說。

「原來如此。」女性露出莞爾一笑,點點頭。

「什麼意思?」我問。

「也許我的臉真的和你朋友很像吧,但那不重要。」女性說。

「那什麼重要?」

「我們可能也很像,我是指內心的部分。不……這樣形容不大正確,應該說如果上帝用同一塊黏土捏出一男一女,男的是你,女的是我。這形容有比較好嗎?我的意思可不是我們會相愛產下足以遍布土地的子嗣,而是指我們才是同個模子刻出來的,硬要說的話正反面可能比較適合。我是正,而你是反;或你是正,我是反。」

「妳怎麼那麼確定呢?我們只不過講幾句話而已,能證明什麼?」

「有些事情根本不需要證明,真相便會從清澈的水裡浮出來。」

「我不懂,光是泡泡糖城市這句話,到底能意謂什麼呢?」

「有個怪男人纏過你對吧?」女性說。

可真是一針見血。我想此時我露出相當驚愕的面容,讓女性不禁「噗」地笑了出來。

「真相就在這裡了,不是嗎?然後你提出了一個不可理喻的要求,那個怪傢伙卻願意照做對吧?」

妳到底是誰?我腦海裡迴盪起幾年前八月的炙熱海邊,歡騰的嬉鬧聲還有海浪的沖刷。如此和現況不相稱的畫面使我連是否有將話語傳遞出來都無法確定。

「我是你,你是我。」女性以平穩的口氣說。「只不過是意義上的,非物理上的。」

「什麼意思?」我極為不解地問。腦子裡的混亂持續膨脹著。

「字面上的意思。」

我還沒反應過來,女性便像是想起自己原本的目的似的,繼續往前邁進,消失在我的視線裡。我急忙地跑向轉角交錯處,想朝她的方向叫住她。然而空無一人的街道映入眼簾,不至於到漆黑的巷子沒有潛藏的人影,我想也沒有這個必要。

「我是你,你是我。」女性的聲音至今仍在我腦海裡揮之不去。我想我有必要繼續踏著步子找尋答案吧?不過問題也堆積得越來越多,至少在這座泡泡糖城市,我有目標要去執行,這便讓生活有了動力。

什麼纏人怪帽子傢伙就隨他去吧,我沒有義務要履行這莫名的合約。對我來說,闖出封閉的泡泡糖城市確實是最終目的,但在那之前有不得不搞懂的議題接踵而來;我也必須好好面對我內心那難以名狀的心痛,而如包袱般的失敗或許會繼續跟著我,卻不會阻礙我,但願是不會。

眼前的世界布滿朦朧的光,霧也還未散去,渺茫的希望還在。號稱和我相似的未知女性也是我終將必須面對的難題。那從眼淚提煉出的絲綢呢?我眉頭深鎖,獨自思索了好久,真希望有這種如夢似幻的東西存在。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。