商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

親情?愛情?在這亂世中到底什麼才是依靠?

剖析人性中的矛盾與不堪

新時代女性的掙扎

從一個女性看見當代中國的縮影

▎社會現實不公,底層階級的悲劇

不錯,現在有些人在進學讀書,還有些人在當教育家,有些人在帶兵,也有些人在做部長。有些人在論地輿講風水,卜卦算命,也有些人在當執行委員或宣傳部長。但是他們都是在圖個人的生活。至像自己母女一類的窮苦無告,流離轉徙的人們,運命上是該為革命犧牲的。窮苦的人們死乾淨了,北伐兵士也殺乾淨了,剩下來的只有少數坐享其成的人過他們的奢侈的生活,有人在罵矯揉造作的軍閥,穿破頭鞋子去沽名釣譽,但到後來竟有許多錢在南洋買地皮,這軍閥的確該殺。但是不穿破頭鞋子,專握筆桿子的先生,也叫出兄弟妻子親戚故舊來在這裡包辦什麼捐,在那裡又包辦什麼稅去苛徵暴斂,這又與穿破頭鞋子作偽的軍閥何異!?

▎人性的冷漠,手足至親皆為累贅

碧雲聽到這裡,不免傷心起來了。她想世間的人心,何以這樣卑鄙。不問做什麼事體,論什麼事體,都是以個人主義為出發點。到了利害相衝突時,什麼母子之愛,兄弟之情,朋友之義,一切都剝得乾乾淨淨。在平時這些都是一種假面罷了。聽見他們今夜裡的會話,她看透了卑鄙的人心的內面了。嫂嫂和自己雖然是沒有什麼關係的人,但是哥哥呢?對於同胞的妹妹也是這樣懷疑,取這樣無關心的態度。人類本來有熱烈的情感的,但是現代的人何以都是這樣冷漠,這樣自私。他們的先天的熱烈的心腸到底給什麼東西麻痺了呢?他們天天流著汗拚死命去力爭的又是些什麼東西呢?

▎物欲橫流的時代,是否還有戀愛存在

學生時代,讀過幾本戀愛小說,同學間也常談關於愛慾的話。在那時候,確希望自己將來能得個理想的戀愛之侶,超脫一切物質支配的戀愛之侶。到了今日,經過了二三年的生活苦勞,才知道往日自己的盲從,世間人說戀愛,自己便信為真有戀愛,世間人說救國,自己便信為真可救,世間人說革命成功後大家都有飯吃,自己也便深信不疑。其實哪裡有什麼戀愛,只是情慾罷了,金錢罷了。世間的人們都盲目地為這些欲念所驅使,疲於奔命,哪裡還有閒心思為國,為社會,為民眾,為戀愛啊!

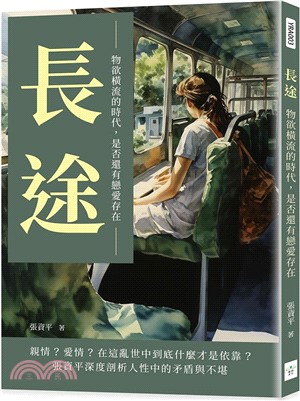

本書特色:本書為「現代言情小說之父」張資平所著,敘述花樣年華的少女在經歷生活困難及飽嚐世態炎涼後,在金錢與虛假的愛情中沉淪的故事。原本對愛情懷有憧憬的她,已不願再相信任何甜言蜜語……

剖析人性中的矛盾與不堪

新時代女性的掙扎

從一個女性看見當代中國的縮影

▎社會現實不公,底層階級的悲劇

不錯,現在有些人在進學讀書,還有些人在當教育家,有些人在帶兵,也有些人在做部長。有些人在論地輿講風水,卜卦算命,也有些人在當執行委員或宣傳部長。但是他們都是在圖個人的生活。至像自己母女一類的窮苦無告,流離轉徙的人們,運命上是該為革命犧牲的。窮苦的人們死乾淨了,北伐兵士也殺乾淨了,剩下來的只有少數坐享其成的人過他們的奢侈的生活,有人在罵矯揉造作的軍閥,穿破頭鞋子去沽名釣譽,但到後來竟有許多錢在南洋買地皮,這軍閥的確該殺。但是不穿破頭鞋子,專握筆桿子的先生,也叫出兄弟妻子親戚故舊來在這裡包辦什麼捐,在那裡又包辦什麼稅去苛徵暴斂,這又與穿破頭鞋子作偽的軍閥何異!?

▎人性的冷漠,手足至親皆為累贅

碧雲聽到這裡,不免傷心起來了。她想世間的人心,何以這樣卑鄙。不問做什麼事體,論什麼事體,都是以個人主義為出發點。到了利害相衝突時,什麼母子之愛,兄弟之情,朋友之義,一切都剝得乾乾淨淨。在平時這些都是一種假面罷了。聽見他們今夜裡的會話,她看透了卑鄙的人心的內面了。嫂嫂和自己雖然是沒有什麼關係的人,但是哥哥呢?對於同胞的妹妹也是這樣懷疑,取這樣無關心的態度。人類本來有熱烈的情感的,但是現代的人何以都是這樣冷漠,這樣自私。他們的先天的熱烈的心腸到底給什麼東西麻痺了呢?他們天天流著汗拚死命去力爭的又是些什麼東西呢?

▎物欲橫流的時代,是否還有戀愛存在

學生時代,讀過幾本戀愛小說,同學間也常談關於愛慾的話。在那時候,確希望自己將來能得個理想的戀愛之侶,超脫一切物質支配的戀愛之侶。到了今日,經過了二三年的生活苦勞,才知道往日自己的盲從,世間人說戀愛,自己便信為真有戀愛,世間人說救國,自己便信為真可救,世間人說革命成功後大家都有飯吃,自己也便深信不疑。其實哪裡有什麼戀愛,只是情慾罷了,金錢罷了。世間的人們都盲目地為這些欲念所驅使,疲於奔命,哪裡還有閒心思為國,為社會,為民眾,為戀愛啊!

本書特色:本書為「現代言情小說之父」張資平所著,敘述花樣年華的少女在經歷生活困難及飽嚐世態炎涼後,在金錢與虛假的愛情中沉淪的故事。原本對愛情懷有憧憬的她,已不願再相信任何甜言蜜語……

作者簡介

張資平(西元1893~1959年)字秉聲,出身破落世家,東京帝國大學地質科畢業,是「創造社」組建者之一,也是其中最多產的作家。代表作有《沖積期化石》、《飛絮》、《苔莉》、《最後的幸福》、《長途》、《紅霧》、《天孫之女》、《愛之渦流》、《上帝的兒女們》等。

目次

一 歸來鄉

二 實屬

三 醜惡

四 巨浪

五 默殺

六 發牢騷

七 清算

八 羞愧

九 照料

十 黃包車

十一 黑洞

十二 涼風

十三 責備

十四 彈劾

十五 人影漸稀

十六 誘惑

十七 號數

十八 反感

十九 走盡長途

二 實屬

三 醜惡

四 巨浪

五 默殺

六 發牢騷

七 清算

八 羞愧

九 照料

十 黃包車

十一 黑洞

十二 涼風

十三 責備

十四 彈劾

十五 人影漸稀

十六 誘惑

十七 號數

十八 反感

十九 走盡長途

書摘/試閱

九

碧雲聽見母親報告了和阿姊商量的結果後,決意於當晚動身,搭九點三十分的夜車到省城去。

碧雲的行李很簡單,只帶了一個手提藤箱,和一個被包。母女兩人由容公館出來時,晴雲還沒有回來。她們各乘一輛黃包車,抱著行李,趕到車站來時,距發車時刻還有二十分鐘。

車站裡擠著不少的人,她們看見有點害怕,胸口自然地悸動起來。

「碧兒,你買車票去,我在這裡看著行李。」

碧雲不知道在什麼地方買車票,又看見滿車站都是男人,想問都不敢問。但是自己不去買,難道要母親去買嗎?於是她感到在旅途中,還是少不了男人照料。

只差二十分鐘了,不能再擔擱了,趕快買票去吧。

她正在困惑中,忽然聽見有人在叫,「涂伯母,涂伯母!」她和涂媽同時跟著聲浪來處望去,看見一個年輕人穿著一件很樸素的竹布大褂,手裡拿著一頂氈帽,向這邊來。碧雲只覺得這個人很面熟,但想不起是哪一個。

「啊!不是蕭四哥嗎!怎麼你也在這個地方呢?」

碧雲聽見母親的話,才憶起這位是從前父親做生意時在鄰店賣湯圓的蕭昺伯兒子蕭作人,他的排行第四,所以縣城裡認得他的人都叫他做蕭阿四。他從小就出門,走了幾年了。碧雲真佩服母親的記憶力好。

「涂伯母,我真想不到能夠在這個地方碰見你們。你們幾時出來的?」

「出來不久。她要到省城她哥哥那邊去。」

「我也是回省城去的,就搭這個火車。在省城,我也常常看見秉東哥。」

「那你買了車票沒有?」碧雲這時候很心急,忙問了這一句。

「買了。」蕭從衣袋裡取出車票來給她們看。

「那請阿四哥替她去買張車票好嗎?」

「好的,好的。」

涂媽交五元鈔票給蕭,他接了錢,就匆匆地向那邊人叢裡去了。

「時候不早了,買好了票到月臺上去再談吧。」他臨去時,笑著向涂媽點了點頭後,再向碧雲溜了一眼。碧雲想,何以一般男性總是這樣討厭的。

不一刻,蕭作人回來了。把買來的車票交給碧雲後,從衣袋裡抽出一條手巾來揩額上的汗珠,一面揩一面說話。

「快點去,還差九分鐘就要開車了。」

他說了後,伸過隻手來提著碧雲的被包就走。碧雲想,這個人真是奇怪,何如這樣冒失,這樣一點不客氣。但她在這時候,只好提起手提藤箱跟著他來。涂媽也跟在後頭走進月臺上來了。

涂媽也擔心這位蕭四哥莫非變成了歹人了。他那樣親切的態度有些和人家不同。晴雲不是說,三等車票只要三元四角麼,何以剩下來的一元六角不見交回給自己呢。莫非他要等下才交回給碧雲?碧雲已經先拿了二元去了,再加上這一元六角,那太多了,還是向他要回那一元六角來吧。

「你進裡面去接行李。」蕭把被包高高的抬造成車窗口來了。

碧雲臉紅紅地只好先走進車廂裡,把捆得緊緊的小被包和手提藤箱接了進來。

「蕭四哥,你沒有帶行李嗎?」碧雲聽見母親在問蕭。

「我今早才搭車由省城來的。我一星期要來H埠二三趟。有時候來不及搭車就在H市開旅館,用不著帶行李。」

碧雲看了看車裡的設備,和自己由縣城到K海口時坐的火車大相懸殊,也整潔得多。兩個座椅中間都夾有一張桌子。她想到自己要和蕭就這樣地隔一張小桌對坐到天亮,不免臉熱起來。她再摸了那張車票出來,在電光下一看,才知道蕭替她買的是二等車票,她的胸口再悸動起來,對蕭有點感激,但又有幾分懷疑。他特為自己買二等票,到底是好意還是歹意呢?

她正在痴想,又聽見母親在外面問他,「你在省城什麼地方做事情?」

「在總指揮部的庶務股。」

「那很好出息?」

碧雲這時候靠著窗沿,伸頭出來望月臺上。但她沒有漏聽了母親和蕭的會話。

「沒有什麼好處,一個月只八十元薪水。」

「八十元!八十元還不算好出息嗎?」

「省城什麼東西都貴了,只八十元有時還不夠用呢。」

「你來H埠做什麼事呢?」

「那不好說,這是說不得的。」蕭說了後哈哈大笑起來。

「那有什麼要緊。難道你有什麼祕密不便告訴人的嗎?」

涂媽也笑著說。

「因為不是我自己的事,是替人家做的事情,所以不便告訴你們。至說祕密,算不得是祕密的事吧。」

「替人家做事,那不是更用不著祕密了嗎?」

「告訴你一點點吧。我是替大人物帶錢來H埠的。」

「帶錢來H埠?什麼人的?」

「那不能說。」蕭這時候斂起笑容說,好像是在警告涂媽,不要多追問。

「帶多少錢來呢?」

「這次不算多,但說出數目來,也會把你嚇倒。」蕭這時候伸出五根指頭來。

「五百元?」涂媽睜著驚異的眼睛問。「如果我有五百元,夠我一生的吃穿了。我在今生今世,恐怕沒有福分得五百元的大款了吧。我以後真要多多修心吃素,看來生能不能得到五百元。我們耕田人畢生勞苦,長年流汗,也怕掙不到五百元的大款吧。大人物到底是大人物,說一句話,舉一舉手,可以馬上得幾百元。蕭四哥你也算不錯,你每月清清閒閒也可以拿八十元。你們這些大人物,這些要人,有這許多錢,真不知從哪裡來的。莫非大人物有穿底眼,挖中了金銀礦嗎?」

「五百元也值得你這樣大驚小怪嗎?我這次帶來H埠的不是五百,還要加一個萬字,這次的數目還算是小的。」

「五萬!那得了!那得了!五萬塊錢不裝滿了一房子嗎?蕭四哥,你莫騙我老人家了。我雖然是鄉下人,但也知道洋錢是很重的東西,五萬塊錢你怎麼帶得動呢?」

「不是五萬,是五百萬!」蕭再笑著說。

碧雲驟然聽見五百萬,一時也想像不出這個數目之多,多到什麼程度。於是她無意識地伸出一根指頭在那張小桌上寫了一個5字,以後又在5字後面續加了幾個圈兒――5,000,000――五百萬元!大人物的生活當然比我們奢侈得多,就比阿姐也怕闊得多吧。作算他每年用一萬元,也要五百年才用得了。她在這樣想。

「五百萬?五百萬比五萬多幾倍?」涂媽不住問蕭,因為她從來就沒有5,000,000的觀念,也不相信世界上有這樣多洋錢,她只當蕭四哥是說空話。

預報開車的鈴聲響了,打斷了他們的會話。

「涂伯母,那我上車了。碧姑娘的事我會替她照料,請你放心。」

「那要拜託你了。」她老人家想到要一個回容公館去,不禁悽慘起來,眼眶一紅,快要掉下淚來了。但她忽然又想到剛才那一元六角錢,蕭四哥還沒有把回她,於是向碧雲招了一招手,碧雲便伸出頭來,涂媽湊近她的耳朵,低聲的說。

「車票只要三元四角,蕭四哥那邊還有一元六角。等下你可以向他要回來。」

「媽,你錯了喲。這是二等車,車票要五元八角。他還替我墊出八角錢去了。還要還他八角錢喲。」

「二等車?為什麼要買二等車票?」

蕭四哥看見她們母女在低聲細語的說話,知道是為買二等票發生問題,忙走前來。

「第一因為我買了二等票,碧姑娘坐在三等車裡不好招呼。第二是三等車擠得嚇人,碧姑娘是女人,怕擠不慣,並且怕有歹人。第三因為搭的是夜車在三等車裡更不方便。」蕭說了後,還申明他今早上由省城來時,因為帶有重要的支票,是搭頭等車來的。

旅客聽見會黯然魂消的汽笛終吹起來了,碧雲看見站在月臺上的人們忽然動亂起來。她想到阿姊的無情,母親住在H埠的孤獨,也不免傷感起來,此刻又看見母親在對自己揩眼淚,自己的眼淚也就再忍抑不住,撲撲簌簌地滴下來了。她想,母親雖然是個吝嗇鬼,但這完全是為窮所迫,至她愛女兒之心,還是始終沒有變的。自己何以要在這樣煩苦的旅途上受罪,何以要和母親分離,她真想不出是什麼道理來!

「媽媽你早點回去吧。」

「我真不想回阿姊那邊去了!……」

碧雲看母親好像也想跟了自己來到哥哥那邊去般的。她這時候,已經認不清楚母親的臉了,她忙伸手進衣袋裡去搜手巾。

第二次的汽笛又吹起來了,火車也跟著展輪了。

月臺上的人們漸漸看不清楚了,火車的速力也漸次增加。由火車頭煙筒裡吐出來的黑煙,在碧雲眼前掠過去,她忙閉眼睛,聞著一陣煤臭,像有一細片的煤屑飛進她的眼睛裡。一時睜不開來。

火車的震動愈烈,她有些站不住足了,忙坐下來,用手巾揉眼睛,揉了好一會,才睜開來,看見蕭四哥坐在她的正對面,向著她微笑。她有些不好意思,想再翻向窗外,但因剛才給煤屑打了眼睛,不敢了,只是翻過這一邊來望同車廂的客人,二等到底是二等,還有些座位空著的。

火車像在軌道上轉彎,她奇心再引她伸出頭到窗外來。她看見列車像長蛇般正在鐵軌上畫一個大曲線。

她還不好意思和蕭說話,也很擔心蕭向她有唐突的質問,所以她盡憑著窗沿,望車外的夜景,她望見H埠的燈火也漸漸地暗滅了。她這時候,只感著寂寞。她想,自己真像一隻孤舟,此刻駛到港口外來了,今後或浮或沉,只有一任這人世的浪波了。於是她忽然又淒惻起來。但她並不是思念母親,也不是想會著哥哥,更不是思念阿姊。她只覺得自己的心是懸在空中,無所憑依。她又覺得坐在那一邊坐席上的不是蕭作人,而是吳興國。最後,她又覺得偌大的世界中,也沒有她站足的地點般的。總之她是從沒有過像今晚上這樣悲楚難過的。

「自己縱令不算是這世界中最可憐的人,但也定是一個最不幸的人了。」

「來喫茶啊,碧雲姑娘!」

她聽見蕭阿四在叫她,只得翻過頭來向他略作微笑,表示謝意。

「你請。」

「坐下來吧。盡站在那邊,站得不腿痠嗎?」

她原有點喉乾了,想喝茶,給他這麼一說,就坐下來了。桌上擺著兩盅茶,是車上的僕歐送過來的。不一會,僕歐又端了兩碟點心來,蕭四哥又勸碧雲吃。

碧雲聽蕭四哥談了一個多鐘頭的話,覺得他並不是一個歹人,也不像個浮浪少年。看他的性質很痛快,什麼話都肯說,他把這次來H埠的任務――否,是他近半年來的專門職務――也告訴她了。她聽見驚異得吐出舌頭來縮不回去。

蕭作人在省城總指揮部當庶務股員,股長是他的姊夫區家騏。軍需科長和區家騏是十分要好的同學,所以很信賴區,這完全是因為區能夠替他營私舞弊。軍需科長孫紹先是哪一個呢?他是鄔總指揮的舅子,也是鄔的聚斂之臣。

孫紹先當總指揮部的軍需科長不滿三年,替他的姊夫匯了三四千萬美金到紐約去,存在紐約的銀行裡,打算終身不使用――因為鄔總指揮在國內絕不怕 沒有飯吃的人,當然用不到存在美帝國主義銀行裡的錢――至今還續續地匯過去。蕭作人這次來H埠,又匯了五百萬元。據蕭說,鄔老總還在南洋買了許多地皮,準備下臺後出國去當猶太人。

「省城沒有銀行嗎?」碧雲聽見大人物的錢偏要送到H埠的外國銀行來存貯,就有點驚異。

「有的,有國家銀行。」

「那麼為什麼不存進國家銀行裡去呢?」

「現在的當局要人都喜歡鬧洋派,有錢也要存進外國人的銀行裡。他們的職務只是把國家銀行搬空,去充填帝國主義的銀行。」

「你扯謊!我不相信中國的當局要人會這樣沒見識。他們口口聲聲打倒帝國主義,將來真的把帝國主義打倒了時,不是一併把自己的存款打倒了?」

「這確是根本的矛盾,所以我不相信中國人有打倒帝國主義的能力,因為他們的錢還是向帝國主義銀行裡送。他們說三年之後就可以打倒帝國主義,但他們有這樣多的洋錢,在這三年之內用不完,取出來又沒有存貯的地方,所以他們絕不肯打倒帝國主義。我想,以中國人之力是不難打倒帝國主義的,不過需要帝國主義的銀行存貯洋錢,所以暫時不把它打倒吧。」

「那,你又為什麼替他送款到帝國主義的銀行裡去呢?」

「吃飯問題。我不替他送,也有人會替他送的。我就不替他送,他們還是一樣愛惜帝國主義,不肯馬上就打倒它。」

「那麼看起來,有錢的人――有錢存在帝國主義銀行裡的人,都不願意打倒帝國主義了?」

「那何待說!」打倒帝國主義的口號不是隨便那一個人可以呼得的!只有貧民才有資格呼這個口號!你看袞袞諸公,那一個沒有幾百萬幾千萬存在帝國主義銀行裡?要一班可憐蟲,舐他們的排泄物過活的人才相信他們有打倒帝國主義,廢除不平等條約的能力。」

「那,你不是在罵你自己了!」

「是的,過去的我是該罵的。不過,我現在覺悟了,所以我準備辭職了。」

碧雲聽蕭說了許多話,但不十分了解。她想,那些大人物何以這樣有本事弄得到這許多錢,這是她頗驚疑的。在這民窮財盡的中國,又在北洋軍閥治下被搜刮了數十年的細民間,何以還有這樣多量的膏血,這是她更驚疑的。她忽然又思念到對她失信的吳興國來了,她想,興國將來也是個會刮民膏民脂的大人物吧。

碧雲聽見母親報告了和阿姊商量的結果後,決意於當晚動身,搭九點三十分的夜車到省城去。

碧雲的行李很簡單,只帶了一個手提藤箱,和一個被包。母女兩人由容公館出來時,晴雲還沒有回來。她們各乘一輛黃包車,抱著行李,趕到車站來時,距發車時刻還有二十分鐘。

車站裡擠著不少的人,她們看見有點害怕,胸口自然地悸動起來。

「碧兒,你買車票去,我在這裡看著行李。」

碧雲不知道在什麼地方買車票,又看見滿車站都是男人,想問都不敢問。但是自己不去買,難道要母親去買嗎?於是她感到在旅途中,還是少不了男人照料。

只差二十分鐘了,不能再擔擱了,趕快買票去吧。

她正在困惑中,忽然聽見有人在叫,「涂伯母,涂伯母!」她和涂媽同時跟著聲浪來處望去,看見一個年輕人穿著一件很樸素的竹布大褂,手裡拿著一頂氈帽,向這邊來。碧雲只覺得這個人很面熟,但想不起是哪一個。

「啊!不是蕭四哥嗎!怎麼你也在這個地方呢?」

碧雲聽見母親的話,才憶起這位是從前父親做生意時在鄰店賣湯圓的蕭昺伯兒子蕭作人,他的排行第四,所以縣城裡認得他的人都叫他做蕭阿四。他從小就出門,走了幾年了。碧雲真佩服母親的記憶力好。

「涂伯母,我真想不到能夠在這個地方碰見你們。你們幾時出來的?」

「出來不久。她要到省城她哥哥那邊去。」

「我也是回省城去的,就搭這個火車。在省城,我也常常看見秉東哥。」

「那你買了車票沒有?」碧雲這時候很心急,忙問了這一句。

「買了。」蕭從衣袋裡取出車票來給她們看。

「那請阿四哥替她去買張車票好嗎?」

「好的,好的。」

涂媽交五元鈔票給蕭,他接了錢,就匆匆地向那邊人叢裡去了。

「時候不早了,買好了票到月臺上去再談吧。」他臨去時,笑著向涂媽點了點頭後,再向碧雲溜了一眼。碧雲想,何以一般男性總是這樣討厭的。

不一刻,蕭作人回來了。把買來的車票交給碧雲後,從衣袋裡抽出一條手巾來揩額上的汗珠,一面揩一面說話。

「快點去,還差九分鐘就要開車了。」

他說了後,伸過隻手來提著碧雲的被包就走。碧雲想,這個人真是奇怪,何如這樣冒失,這樣一點不客氣。但她在這時候,只好提起手提藤箱跟著他來。涂媽也跟在後頭走進月臺上來了。

涂媽也擔心這位蕭四哥莫非變成了歹人了。他那樣親切的態度有些和人家不同。晴雲不是說,三等車票只要三元四角麼,何以剩下來的一元六角不見交回給自己呢。莫非他要等下才交回給碧雲?碧雲已經先拿了二元去了,再加上這一元六角,那太多了,還是向他要回那一元六角來吧。

「你進裡面去接行李。」蕭把被包高高的抬造成車窗口來了。

碧雲臉紅紅地只好先走進車廂裡,把捆得緊緊的小被包和手提藤箱接了進來。

「蕭四哥,你沒有帶行李嗎?」碧雲聽見母親在問蕭。

「我今早才搭車由省城來的。我一星期要來H埠二三趟。有時候來不及搭車就在H市開旅館,用不著帶行李。」

碧雲看了看車裡的設備,和自己由縣城到K海口時坐的火車大相懸殊,也整潔得多。兩個座椅中間都夾有一張桌子。她想到自己要和蕭就這樣地隔一張小桌對坐到天亮,不免臉熱起來。她再摸了那張車票出來,在電光下一看,才知道蕭替她買的是二等車票,她的胸口再悸動起來,對蕭有點感激,但又有幾分懷疑。他特為自己買二等票,到底是好意還是歹意呢?

她正在痴想,又聽見母親在外面問他,「你在省城什麼地方做事情?」

「在總指揮部的庶務股。」

「那很好出息?」

碧雲這時候靠著窗沿,伸頭出來望月臺上。但她沒有漏聽了母親和蕭的會話。

「沒有什麼好處,一個月只八十元薪水。」

「八十元!八十元還不算好出息嗎?」

「省城什麼東西都貴了,只八十元有時還不夠用呢。」

「你來H埠做什麼事呢?」

「那不好說,這是說不得的。」蕭說了後哈哈大笑起來。

「那有什麼要緊。難道你有什麼祕密不便告訴人的嗎?」

涂媽也笑著說。

「因為不是我自己的事,是替人家做的事情,所以不便告訴你們。至說祕密,算不得是祕密的事吧。」

「替人家做事,那不是更用不著祕密了嗎?」

「告訴你一點點吧。我是替大人物帶錢來H埠的。」

「帶錢來H埠?什麼人的?」

「那不能說。」蕭這時候斂起笑容說,好像是在警告涂媽,不要多追問。

「帶多少錢來呢?」

「這次不算多,但說出數目來,也會把你嚇倒。」蕭這時候伸出五根指頭來。

「五百元?」涂媽睜著驚異的眼睛問。「如果我有五百元,夠我一生的吃穿了。我在今生今世,恐怕沒有福分得五百元的大款了吧。我以後真要多多修心吃素,看來生能不能得到五百元。我們耕田人畢生勞苦,長年流汗,也怕掙不到五百元的大款吧。大人物到底是大人物,說一句話,舉一舉手,可以馬上得幾百元。蕭四哥你也算不錯,你每月清清閒閒也可以拿八十元。你們這些大人物,這些要人,有這許多錢,真不知從哪裡來的。莫非大人物有穿底眼,挖中了金銀礦嗎?」

「五百元也值得你這樣大驚小怪嗎?我這次帶來H埠的不是五百,還要加一個萬字,這次的數目還算是小的。」

「五萬!那得了!那得了!五萬塊錢不裝滿了一房子嗎?蕭四哥,你莫騙我老人家了。我雖然是鄉下人,但也知道洋錢是很重的東西,五萬塊錢你怎麼帶得動呢?」

「不是五萬,是五百萬!」蕭再笑著說。

碧雲驟然聽見五百萬,一時也想像不出這個數目之多,多到什麼程度。於是她無意識地伸出一根指頭在那張小桌上寫了一個5字,以後又在5字後面續加了幾個圈兒――5,000,000――五百萬元!大人物的生活當然比我們奢侈得多,就比阿姐也怕闊得多吧。作算他每年用一萬元,也要五百年才用得了。她在這樣想。

「五百萬?五百萬比五萬多幾倍?」涂媽不住問蕭,因為她從來就沒有5,000,000的觀念,也不相信世界上有這樣多洋錢,她只當蕭四哥是說空話。

預報開車的鈴聲響了,打斷了他們的會話。

「涂伯母,那我上車了。碧姑娘的事我會替她照料,請你放心。」

「那要拜託你了。」她老人家想到要一個回容公館去,不禁悽慘起來,眼眶一紅,快要掉下淚來了。但她忽然又想到剛才那一元六角錢,蕭四哥還沒有把回她,於是向碧雲招了一招手,碧雲便伸出頭來,涂媽湊近她的耳朵,低聲的說。

「車票只要三元四角,蕭四哥那邊還有一元六角。等下你可以向他要回來。」

「媽,你錯了喲。這是二等車,車票要五元八角。他還替我墊出八角錢去了。還要還他八角錢喲。」

「二等車?為什麼要買二等車票?」

蕭四哥看見她們母女在低聲細語的說話,知道是為買二等票發生問題,忙走前來。

「第一因為我買了二等票,碧姑娘坐在三等車裡不好招呼。第二是三等車擠得嚇人,碧姑娘是女人,怕擠不慣,並且怕有歹人。第三因為搭的是夜車在三等車裡更不方便。」蕭說了後,還申明他今早上由省城來時,因為帶有重要的支票,是搭頭等車來的。

旅客聽見會黯然魂消的汽笛終吹起來了,碧雲看見站在月臺上的人們忽然動亂起來。她想到阿姊的無情,母親住在H埠的孤獨,也不免傷感起來,此刻又看見母親在對自己揩眼淚,自己的眼淚也就再忍抑不住,撲撲簌簌地滴下來了。她想,母親雖然是個吝嗇鬼,但這完全是為窮所迫,至她愛女兒之心,還是始終沒有變的。自己何以要在這樣煩苦的旅途上受罪,何以要和母親分離,她真想不出是什麼道理來!

「媽媽你早點回去吧。」

「我真不想回阿姊那邊去了!……」

碧雲看母親好像也想跟了自己來到哥哥那邊去般的。她這時候,已經認不清楚母親的臉了,她忙伸手進衣袋裡去搜手巾。

第二次的汽笛又吹起來了,火車也跟著展輪了。

月臺上的人們漸漸看不清楚了,火車的速力也漸次增加。由火車頭煙筒裡吐出來的黑煙,在碧雲眼前掠過去,她忙閉眼睛,聞著一陣煤臭,像有一細片的煤屑飛進她的眼睛裡。一時睜不開來。

火車的震動愈烈,她有些站不住足了,忙坐下來,用手巾揉眼睛,揉了好一會,才睜開來,看見蕭四哥坐在她的正對面,向著她微笑。她有些不好意思,想再翻向窗外,但因剛才給煤屑打了眼睛,不敢了,只是翻過這一邊來望同車廂的客人,二等到底是二等,還有些座位空著的。

火車像在軌道上轉彎,她奇心再引她伸出頭到窗外來。她看見列車像長蛇般正在鐵軌上畫一個大曲線。

她還不好意思和蕭說話,也很擔心蕭向她有唐突的質問,所以她盡憑著窗沿,望車外的夜景,她望見H埠的燈火也漸漸地暗滅了。她這時候,只感著寂寞。她想,自己真像一隻孤舟,此刻駛到港口外來了,今後或浮或沉,只有一任這人世的浪波了。於是她忽然又淒惻起來。但她並不是思念母親,也不是想會著哥哥,更不是思念阿姊。她只覺得自己的心是懸在空中,無所憑依。她又覺得坐在那一邊坐席上的不是蕭作人,而是吳興國。最後,她又覺得偌大的世界中,也沒有她站足的地點般的。總之她是從沒有過像今晚上這樣悲楚難過的。

「自己縱令不算是這世界中最可憐的人,但也定是一個最不幸的人了。」

「來喫茶啊,碧雲姑娘!」

她聽見蕭阿四在叫她,只得翻過頭來向他略作微笑,表示謝意。

「你請。」

「坐下來吧。盡站在那邊,站得不腿痠嗎?」

她原有點喉乾了,想喝茶,給他這麼一說,就坐下來了。桌上擺著兩盅茶,是車上的僕歐送過來的。不一會,僕歐又端了兩碟點心來,蕭四哥又勸碧雲吃。

碧雲聽蕭四哥談了一個多鐘頭的話,覺得他並不是一個歹人,也不像個浮浪少年。看他的性質很痛快,什麼話都肯說,他把這次來H埠的任務――否,是他近半年來的專門職務――也告訴她了。她聽見驚異得吐出舌頭來縮不回去。

蕭作人在省城總指揮部當庶務股員,股長是他的姊夫區家騏。軍需科長和區家騏是十分要好的同學,所以很信賴區,這完全是因為區能夠替他營私舞弊。軍需科長孫紹先是哪一個呢?他是鄔總指揮的舅子,也是鄔的聚斂之臣。

孫紹先當總指揮部的軍需科長不滿三年,替他的姊夫匯了三四千萬美金到紐約去,存在紐約的銀行裡,打算終身不使用――因為鄔總指揮在國內絕不怕 沒有飯吃的人,當然用不到存在美帝國主義銀行裡的錢――至今還續續地匯過去。蕭作人這次來H埠,又匯了五百萬元。據蕭說,鄔老總還在南洋買了許多地皮,準備下臺後出國去當猶太人。

「省城沒有銀行嗎?」碧雲聽見大人物的錢偏要送到H埠的外國銀行來存貯,就有點驚異。

「有的,有國家銀行。」

「那麼為什麼不存進國家銀行裡去呢?」

「現在的當局要人都喜歡鬧洋派,有錢也要存進外國人的銀行裡。他們的職務只是把國家銀行搬空,去充填帝國主義的銀行。」

「你扯謊!我不相信中國的當局要人會這樣沒見識。他們口口聲聲打倒帝國主義,將來真的把帝國主義打倒了時,不是一併把自己的存款打倒了?」

「這確是根本的矛盾,所以我不相信中國人有打倒帝國主義的能力,因為他們的錢還是向帝國主義銀行裡送。他們說三年之後就可以打倒帝國主義,但他們有這樣多的洋錢,在這三年之內用不完,取出來又沒有存貯的地方,所以他們絕不肯打倒帝國主義。我想,以中國人之力是不難打倒帝國主義的,不過需要帝國主義的銀行存貯洋錢,所以暫時不把它打倒吧。」

「那,你又為什麼替他送款到帝國主義的銀行裡去呢?」

「吃飯問題。我不替他送,也有人會替他送的。我就不替他送,他們還是一樣愛惜帝國主義,不肯馬上就打倒它。」

「那麼看起來,有錢的人――有錢存在帝國主義銀行裡的人,都不願意打倒帝國主義了?」

「那何待說!」打倒帝國主義的口號不是隨便那一個人可以呼得的!只有貧民才有資格呼這個口號!你看袞袞諸公,那一個沒有幾百萬幾千萬存在帝國主義銀行裡?要一班可憐蟲,舐他們的排泄物過活的人才相信他們有打倒帝國主義,廢除不平等條約的能力。」

「那,你不是在罵你自己了!」

「是的,過去的我是該罵的。不過,我現在覺悟了,所以我準備辭職了。」

碧雲聽蕭說了許多話,但不十分了解。她想,那些大人物何以這樣有本事弄得到這許多錢,這是她頗驚疑的。在這民窮財盡的中國,又在北洋軍閥治下被搜刮了數十年的細民間,何以還有這樣多量的膏血,這是她更驚疑的。她忽然又思念到對她失信的吳興國來了,她想,興國將來也是個會刮民膏民脂的大人物吧。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。