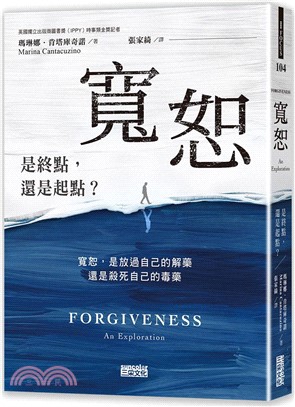

寬恕:是終點,還是起點?

商品資訊

系列名:FOCUS

ISBN13:9786263582088

替代書名:Forgiveness: An Exploration

出版社:三采文化

作者:瑪琳娜.肯塔庫奇諾

譯者:張家綺

出版日:2023/11/03

裝訂/頁數:平裝/432頁

規格:21cm*14.8cm*2.3cm (高/寬/厚)

版次:1

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

從911恐攻、伊拉克戰爭、烏克蘭戰爭再到以巴衝突 ,

仇恨的連鎖犧牲了上萬條人命。

寬恕會是無盡黑暗中的一線曙光嗎?

我們每個人都被傷害過、也傷過人,

需要被原諒,同樣也需要原諒他人。

然而那些無法抹滅的意外傷害、暴力侵犯、甚至是蓄意謀殺,

讓憎恨與原諒間的巨大鴻溝,難以跨越。

對於那些造成我們永久傷痛的人,

以及那些無法改變的歷史與集體暴力事件,

我們能夠放下仇恨並寬恕嗎?

→目睹以色列軍隊殺害巴勒斯坦孩子,巴桑.阿拉敏在十六歲時嘗試投擲手榴彈,轟炸以色列軍隊車隊。多年來飽受以色列軍隊殘暴折磨的他,最後總算一報血仇。他說:「我內心深深渴望報仇,於是加入解救城鎮災難的團體,雖然我們自稱是自由鬥士,但外界稱呼我們恐怖分子。」

→蘿比.戴米里恩的兒子大衛在以色列軍隊擔任後備軍時,遭到巴勒斯坦籍狙擊手槍殺身亡,當政府派人到家中通知噩耗時,她說出:「請不要打著我兒子的名義尋仇報復。」

→真.亞隆本來是為了保衛以色列加入以色列國防軍,數度參與對抗巴勒斯坦人的暴力圍攻後,他開始後悔加入國防軍,質疑他怎能自詡是一個關愛孩子的父親,卻不把巴勒斯坦的孩子當人看待。

英國獨立出版商圖書獎(IPPY)時事類金獎記者、

非營利組織「寬恕計畫」創辦人瑪琳娜.肯塔庫奇諾,

深入調查、探索了複雜難解又扣人心絃的「寬恕」主題長達二十年,

範圍涵蓋個人、團體、宗教、組織、社會,乃至國家;

採訪了上百位需要「自我寬恕」以及「寬恕他人」的人們,並蒐羅他們的故事。

這些人包括:奧斯維辛集中營的倖存者、目睹兒子被處以死刑的母親、

被父親強暴的女孩以及意外害死自己的朋友、寵物和孩子的人……

有些人憶起並直視內心傷痛,並且開啟寬恕與解決的可能。

有些人為了復仇,而緊抓痛苦的記憶。

有些人拒絕寬恕,導致身體生病且難以康復。

有些人無法原諒自己,一輩子活在羞愧和罪惡感中。

因而對於寬恕的體認也有千百種:

寬恕不是原諒罪行,而是人性本質。

寬恕不是一次性的行為,而是一個持續修復自我的過程。

寬恕並不是忘記過去,而是摒棄那些傷害我們思想和生命的毒刺。

透過這些悲傷而動人、真實又深刻的故事,糾結徘徊於原諒與憎恨間的人們,

我們能夠更理解、思索「究竟什麼是寬恕」如何突破痛苦帶來的循環,

以及最終,修補一顆破碎的心。

本書獻給每一位曾經在寬恕他人或正在取得寬恕中掙扎的人們。

仇恨的連鎖犧牲了上萬條人命。

寬恕會是無盡黑暗中的一線曙光嗎?

我們每個人都被傷害過、也傷過人,

需要被原諒,同樣也需要原諒他人。

然而那些無法抹滅的意外傷害、暴力侵犯、甚至是蓄意謀殺,

讓憎恨與原諒間的巨大鴻溝,難以跨越。

對於那些造成我們永久傷痛的人,

以及那些無法改變的歷史與集體暴力事件,

我們能夠放下仇恨並寬恕嗎?

→目睹以色列軍隊殺害巴勒斯坦孩子,巴桑.阿拉敏在十六歲時嘗試投擲手榴彈,轟炸以色列軍隊車隊。多年來飽受以色列軍隊殘暴折磨的他,最後總算一報血仇。他說:「我內心深深渴望報仇,於是加入解救城鎮災難的團體,雖然我們自稱是自由鬥士,但外界稱呼我們恐怖分子。」

→蘿比.戴米里恩的兒子大衛在以色列軍隊擔任後備軍時,遭到巴勒斯坦籍狙擊手槍殺身亡,當政府派人到家中通知噩耗時,她說出:「請不要打著我兒子的名義尋仇報復。」

→真.亞隆本來是為了保衛以色列加入以色列國防軍,數度參與對抗巴勒斯坦人的暴力圍攻後,他開始後悔加入國防軍,質疑他怎能自詡是一個關愛孩子的父親,卻不把巴勒斯坦的孩子當人看待。

英國獨立出版商圖書獎(IPPY)時事類金獎記者、

非營利組織「寬恕計畫」創辦人瑪琳娜.肯塔庫奇諾,

深入調查、探索了複雜難解又扣人心絃的「寬恕」主題長達二十年,

範圍涵蓋個人、團體、宗教、組織、社會,乃至國家;

採訪了上百位需要「自我寬恕」以及「寬恕他人」的人們,並蒐羅他們的故事。

這些人包括:奧斯維辛集中營的倖存者、目睹兒子被處以死刑的母親、

被父親強暴的女孩以及意外害死自己的朋友、寵物和孩子的人……

有些人憶起並直視內心傷痛,並且開啟寬恕與解決的可能。

有些人為了復仇,而緊抓痛苦的記憶。

有些人拒絕寬恕,導致身體生病且難以康復。

有些人無法原諒自己,一輩子活在羞愧和罪惡感中。

因而對於寬恕的體認也有千百種:

寬恕不是原諒罪行,而是人性本質。

寬恕不是一次性的行為,而是一個持續修復自我的過程。

寬恕並不是忘記過去,而是摒棄那些傷害我們思想和生命的毒刺。

透過這些悲傷而動人、真實又深刻的故事,糾結徘徊於原諒與憎恨間的人們,

我們能夠更理解、思索「究竟什麼是寬恕」如何突破痛苦帶來的循環,

以及最終,修補一顆破碎的心。

本書獻給每一位曾經在寬恕他人或正在取得寬恕中掙扎的人們。

作者簡介

作者簡介

瑪琳娜.肯塔庫奇諾(Marina Cantacuzino)

英國獨立出版商圖書獎(IPPY)時事類金獎記者、非營利組織「寬恕計畫」創辦人,也是作家及說故事的人。著有《寬恕:是終點,還是起點?》、《寬恕的修復力量》。詳細介紹請見:www.theforgivenessproject.com

譯者簡介

張家綺

畢業於中興大學外國語文學系,英國新堡大學筆譯研究所,現任專職譯者。與三采合作譯作包括《為什麼男人想狩獵,女人愛挑選》。

瑪琳娜.肯塔庫奇諾(Marina Cantacuzino)

英國獨立出版商圖書獎(IPPY)時事類金獎記者、非營利組織「寬恕計畫」創辦人,也是作家及說故事的人。著有《寬恕:是終點,還是起點?》、《寬恕的修復力量》。詳細介紹請見:www.theforgivenessproject.com

譯者簡介

張家綺

畢業於中興大學外國語文學系,英國新堡大學筆譯研究所,現任專職譯者。與三采合作譯作包括《為什麼男人想狩獵,女人愛挑選》。

名人/編輯推薦

【國際推薦】

「令人深刻難忘的一本書,文筆美妙,觀點非凡、分外動容。人人都需要原諒,而這本書網羅各種人物角色,講述別具意義的寬恕故事,鼓勵我們慢慢走向寬恕,是一本在讀者心中縈繞不去的書。」

――亞歷山大.梅可.史密斯(Alexander McCall Smith),作家兼生物倫理學專家

「現在正是這本精彩好書問世的關鍵時刻,畢竟我們目睹太多值得寬恕的事發生。寬恕的複雜方法、意義、促成改變的動力,都可以在這本書中找到,最重要的是這本書也帶我們了解,寬恕能預防人們不再重蹈覆轍罪不可赦的惡行,讓人從仇恨中重獲自由。」

――艾瑪.湯普森(Emma Thompson),奧斯卡與金球獎影后

「溫柔、重要而且很美,這本書傳達了我們是如何被仇恨所束縛,以及如何掙脫束縛。」

――蓋文.法蘭西斯(Gavin Francis),《變形記》(Shapeshifters)、《帶著人體地圖探險去》(Adventures in Human Being)作者

「一場對於人生必經難題的睿智省思。」

――理查.哈洛威(Richard Holloway),《宗教的40堂公開課》(A Little History of Religion)作者、前任愛丁堡主教

「所有人都曾經受傷,也曾經傷人,這本意義深遠的書就是對所有人的喊話。作者語氣堅定誠實,強調寬恕勉強不來,卻同時充滿希望,邀請讀者看見人類選擇寬恕立場所帶來的潛能,不僅能為我們帶來希望,也讓人獲得跳脫仇恨的自由。任何對人性殘酷和苦難深感興趣的人都該一讀,這本書將會開拓你的視野。」

――關.亞德歇(Gwen Adshead),《你認識的惡魔》(The Devil You Know)作者

「這部既撫慰又振奮人心的著作句句道出寬恕的真相……既發人深省,又充滿希望。」

――瓊恩.斯諾(Jon Snow),電視節目主持人

「寬恕擁有廣大浩瀚的光譜……光譜一端是遊樂場上的小吵鬧,光譜另一端卻是種族大屠殺,偏偏無論哪種情境,都只能套用這兩個字。」

――茱莉.尼科爾森(Julie Nicholson),作家

「瑪琳娜.肯塔庫奇諾的寬恕著作旨意不是說服,而是一種調查。她運用記者技能進行觀察與提問、反思每一則故事,提出個人見解,卻不給出單一答案。她擴音放大我們不想聽見卻極需傾聽的故事,提供真實又雋永的人類傳統智慧:究竟該如何挺過我們以為撐不過的難關。我已經追蹤她的事業多年,這本傑作精彩就是她潛心鑽研寬恕主題長達數十年的探索,探究寬恕的複雜本質和恩賜。」

――帕德雷格.歐湯姆(Pádraig Ó Tuama),詩人

「這本書最不得了的就是關於人類情感的描寫和貼近人性,書中到處可見深刻見解,講解錯綜複雜的寬恕,以及寬恕的寬廣意義、問題、優點。每一頁都散發瑪琳娜二十年來抱持著同理心探索寬恕的好奇心。相信放下這本書後,幾乎每個人都會感受到其中的同理心和激發內在好奇,展現出人性的溫暖和智慧。」

――史蒂芬.切里(Stephen Cherry),劍橋大學國王學院院長

「這本作品在這個世代意義深遠,我鼓勵大家莫再遲疑,趕快拿起來讀一讀。寬恕是什麼?寬恕是執行起來困難卻有其必要的任務,錯綜複雜卻顯而易見,痛苦同時卻帶來希望。本書內容引人入勝,說服力道強悍,充滿同情心,逼得你不得不檢視你與自己、與他人、與世界的關係,可說是一本意義重大,又意境美好的書。」

――泰莎.麥可瓦特(Tessa McWatt),《以我為恥》(Shame on Me)作者

「令人深刻難忘的一本書,文筆美妙,觀點非凡、分外動容。人人都需要原諒,而這本書網羅各種人物角色,講述別具意義的寬恕故事,鼓勵我們慢慢走向寬恕,是一本在讀者心中縈繞不去的書。」

――亞歷山大.梅可.史密斯(Alexander McCall Smith),作家兼生物倫理學專家

「現在正是這本精彩好書問世的關鍵時刻,畢竟我們目睹太多值得寬恕的事發生。寬恕的複雜方法、意義、促成改變的動力,都可以在這本書中找到,最重要的是這本書也帶我們了解,寬恕能預防人們不再重蹈覆轍罪不可赦的惡行,讓人從仇恨中重獲自由。」

――艾瑪.湯普森(Emma Thompson),奧斯卡與金球獎影后

「溫柔、重要而且很美,這本書傳達了我們是如何被仇恨所束縛,以及如何掙脫束縛。」

――蓋文.法蘭西斯(Gavin Francis),《變形記》(Shapeshifters)、《帶著人體地圖探險去》(Adventures in Human Being)作者

「一場對於人生必經難題的睿智省思。」

――理查.哈洛威(Richard Holloway),《宗教的40堂公開課》(A Little History of Religion)作者、前任愛丁堡主教

「所有人都曾經受傷,也曾經傷人,這本意義深遠的書就是對所有人的喊話。作者語氣堅定誠實,強調寬恕勉強不來,卻同時充滿希望,邀請讀者看見人類選擇寬恕立場所帶來的潛能,不僅能為我們帶來希望,也讓人獲得跳脫仇恨的自由。任何對人性殘酷和苦難深感興趣的人都該一讀,這本書將會開拓你的視野。」

――關.亞德歇(Gwen Adshead),《你認識的惡魔》(The Devil You Know)作者

「這部既撫慰又振奮人心的著作句句道出寬恕的真相……既發人深省,又充滿希望。」

――瓊恩.斯諾(Jon Snow),電視節目主持人

「寬恕擁有廣大浩瀚的光譜……光譜一端是遊樂場上的小吵鬧,光譜另一端卻是種族大屠殺,偏偏無論哪種情境,都只能套用這兩個字。」

――茱莉.尼科爾森(Julie Nicholson),作家

「瑪琳娜.肯塔庫奇諾的寬恕著作旨意不是說服,而是一種調查。她運用記者技能進行觀察與提問、反思每一則故事,提出個人見解,卻不給出單一答案。她擴音放大我們不想聽見卻極需傾聽的故事,提供真實又雋永的人類傳統智慧:究竟該如何挺過我們以為撐不過的難關。我已經追蹤她的事業多年,這本傑作精彩就是她潛心鑽研寬恕主題長達數十年的探索,探究寬恕的複雜本質和恩賜。」

――帕德雷格.歐湯姆(Pádraig Ó Tuama),詩人

「這本書最不得了的就是關於人類情感的描寫和貼近人性,書中到處可見深刻見解,講解錯綜複雜的寬恕,以及寬恕的寬廣意義、問題、優點。每一頁都散發瑪琳娜二十年來抱持著同理心探索寬恕的好奇心。相信放下這本書後,幾乎每個人都會感受到其中的同理心和激發內在好奇,展現出人性的溫暖和智慧。」

――史蒂芬.切里(Stephen Cherry),劍橋大學國王學院院長

「這本作品在這個世代意義深遠,我鼓勵大家莫再遲疑,趕快拿起來讀一讀。寬恕是什麼?寬恕是執行起來困難卻有其必要的任務,錯綜複雜卻顯而易見,痛苦同時卻帶來希望。本書內容引人入勝,說服力道強悍,充滿同情心,逼得你不得不檢視你與自己、與他人、與世界的關係,可說是一本意義重大,又意境美好的書。」

――泰莎.麥可瓦特(Tessa McWatt),《以我為恥》(Shame on Me)作者

序

【作者序】仇恨、自由與惻隱之心

「故事就是價值的秘密寶庫:改變個人與國家訴說並奉行的故事,你就改變了個人與國家。」

――奈及利亞詩人 班.歐克里(Ben Okri)

***

威爾瑪.德克森(Wilma Derksen)再清楚不過成為家喻戶曉的寬恕代言人感受如何,她因為原諒女兒的殺手備受讚譽,卻也遭受惡意詆毀。正因為她沒有掙扎就接受了這場定義她也消耗她的悲劇,媒體為她貼上「寬厚仁慈之聲」的標籤,而這三十六年來,她不得不面對無情公審。

許多人都很難理解,為何威爾瑪和丈夫克里夫決定原諒奪走女兒性命的男人,更別說一九八五年冰寒刺骨的一月天,在加拿大溫尼伯(Winnipeg)的某個儲物棚中,尋獲渾身綑綁、冰冷僵硬的十三歲女兒坎達絲遺體之後沒幾個鐘頭,他們就鬆口原諒兇手。

坎達絲.德克森在放學回家的路上人間蒸發,歷經長達七週的搜尋,當地人覺得她的命案既貼近又真實。我在二〇一三年某次造訪加拿大時,特別安排和這對父母見面,雖然結案已近三十年,這個故事仍深植許多當地人的腦海,原因之一就是六年前遭到定罪的兇手近期上訴重審刑期。我受邀到德克森家共進晚餐,當天也來了兩位和這對夫妻同為門諾派教徒的老友,餐桌對話圍繞著那年十月提早降臨溫尼伯的低溫、我這次專程來加拿大進行的邱吉爾紀念協會(Winston Churchill Memorial Fellowship)研究,以及著作豐富的作家兼記者威爾瑪近期的出版作品。

餐後威爾瑪帶我來到他們的客廳,在她的作品及家族合照的環繞下,娓娓道來他們選擇原諒女兒殺手的理由。

「這個決定其實很容易。」威爾瑪解釋。尋獲坎達絲遺體的當天,許多朋友鄰居帶著食物和禮物上門,在那幾個鐘頭短暫撫慰了這對家長和另兩個孩子的心靈,並為他們提供一層關懷的防護罩,抵擋這場震驚消息。稍後大多朋友都離開後,屋外忽地傳來一聲敲門聲,一個全身漆黑的陌生人站在德克森家門前,聲稱在報紙上讀到這場悲劇,於是想主動提供協助。他還表示自己也是在謀殺案中痛失孩子的家長,特別來警告他們即將踏入一個陌生又可怕的世界,並一一列出女兒逝世後他失去的全部。他說他不僅失去自己的健康、人際關係、專注力、工作的能力,就連寶貝女兒的回憶都一併遺失,因為謀殺案的故事深深烙印在腦海,已經沒空間容納其他東西。

這名陌生人突然現身家門就是一種無聲邀請,請這一對在謀殺案中痛失愛女、心碎沉痛的父母加入失親行列。可是威爾瑪和克里夫決心不加入,只差沒安慰起眼前這名陌生男子,禮貌客氣地聽他說完話後送客。「他造訪我們家就像是一記當頭棒喝,」威爾瑪說:「我們才剛經歷失去女兒的巨大沉痛,現在甚至可能失去一切。」

這就是寬恕變成德克森家救命稻草的原因:因為他們害怕這就是「不寬恕」的後果,於是刻意下了這個決定。親眼見證慘澹未來的夫妻倆當晚睡前立下重誓,承諾自己絕對不走同一條路,於是試著原諒那個毀了自己人生的人,即使當下他們根本還不知道痛下殺手的人是誰。

你可能以為他們是門諾派教徒,本來就秉持著寬恕的信念,但其實我遇過不少門諾派、貴格派、各種基督教分支教徒,碰到這種情況他們卻絕對不可能選擇原諒。所以寬恕無關信仰,而是兩個痛失愛女的父母在得知謀殺真相的當晚有意識的選擇。眼見前景黯淡,他們決定了,原諒是唯一可以選擇、讓他們從痛苦人生中釋放的道路。苦痛一直都是寬恕最主要的原動力。

接下來的幾個月和幾年間,他們證實了原諒女兒的殺人兇手,正是失親後跳脫無限陷阱和創傷困境的有效方法,可是這過程卻一點也不簡單。「我從沒想過寬恕這兩個字在接踵而來的三十七年竟會如影隨形,戳刺我、引導我、療癒我、標籤我、開悟我、囚禁我、釋放我,並且定義我。」威爾瑪說。選擇原諒女兒的殺人兇手後,她得面對形形色色可想而知的批評聲浪。「打從一開始我就公開坦承我希望原諒對方,可是在我加入謀殺案生還家庭組織(Family Survivors of Homicide)後,他們卻勸我別再使用『寬恕』這兩個字,因為他們看得出寬恕的危險。某方面來說,這對我不失是件好事,因為如此一來就能逼身為門諾派教徒的我跳脫宗教術語,更真實地去寬恕。寬恕很難,需要使出強大力量,也常常遭人誤解,有時真的是想像不到的艱鉅。甚至有人說如果我們原諒兇手,就代表我們不愛坎達絲。」

聽著他人痛失至親的故事時,我發現傷痛不會有終點。也許你可以學習堅強面對,可是一路上仍可能發生某些事,將你一把推落巨坑,而你得自己想辦法再次爬出那個坑,再說障礙各異,有的人可能因為加害者毫無悔意而受到二次傷害;有的可能因為至親不諒解他們為何選擇在這種情況下原諒,甚至覺得這麼做很屈辱,因而排擠他們;有的人則得和永無止盡、懸而未決的兇殺案周旋。承諾會解決案子、卻奪走希望的司法制度,這幾年來不斷讓德克森一家沮喪失望。

直到二〇〇七年,警方才總算逮到嫌疑犯。擁有一長串犯罪紀錄的馬克.艾德華.格蘭特(Mark Edward Grant),因為一枚相符的DNA比對,獲判一級謀殺罪。坎達絲遺體尋獲屆滿二十六年時,法院展開這場兇殺案審判,並當機立斷宣判被告二級謀殺罪。得知結果時,德克森家鬆了一口氣,女兒的案件終於有個交代,而這個危險男人也不再逍遙法外,現在他們總算可以鬆一口氣。即使多年前早已選擇原諒,當時卻沒有他們可以實際原諒的對象,兇手只是一種抽象概念。威爾瑪形容這就是一種「生活方式的選擇」,在不確定的混亂之中保持平心靜氣。如今他們可以望入兇手雙眼,確切知道殺了自己女兒的人是誰,而他們當初又決定原諒什麼樣的人。

接下來發生的事對德克森家來說,肯定又是一大折磨。二〇一三年十月,我離開溫尼伯後不久,曼尼托巴省上訴法院(Manitoba Court of Appeal)推翻了格蘭特的定罪,理由是審判法官鑄下錯誤,當初並未給予辯方上呈證據的機會,並指出殺手另有其人的可能。後來審判再次上訴,但加拿大最高法院仍維持上訴法院的審判結果。二〇一七年,本案在坎達絲遺體尋獲的三十二週年前夕重審,法官認定格蘭特無罪,採納辯方聲稱起訴案提出的DNA證據「謬誤」的說法。格蘭特最後獲得釋放,意思是坎達絲.德克森的謀殺案又回到懸而未決的狀態。

你或許會以為這一切發展讓德克森家備受考驗,但情況絕非如此。也許是因為這對父母早就選擇原諒,得知殺害女兒的嫌疑犯身分前已下此決定,因此即使案子未獲解決,他們也沒有大受打擊。事實上恰恰相反,懷疑與不確定似乎是很好的緩衝墊。威爾瑪後來告訴我,格蘭特獲判無罪時,她內心湧上一股自由感受,彷彿總算卸下一直以來不知自己肩負的重擔。她還說,當她開始想像自己再也不必繼續回答有關該名定罪罪犯的問題,內心更是輕鬆。「也許這是一種新型態的正義……別具詩意的正義。」她思忖。

這麼多年來我聽過數不清的故事,然而威爾瑪的故事始終在我心頭縈繞不去,也許是儘管面臨無數障礙,她寬恕的決心依舊毫不動搖。對威爾瑪來說,寬恕仍是一種不斷更新、持續進行的任務,也是一種在不同時期以不同形式存在的心理狀態。即便有時她沒有力氣,無法真正寬恕,但她還是不斷嘗試,她認為寬恕就是一顆她追尋的「北極星」,也是安撫平復她心靈的「經文」。

進行寬恕計畫工作時,我遇過許多傷痛欲絕、傷痕累累的人,並且都在下定決心放手原諒時慢慢療傷。但我也遇過儘管選擇不仇恨報復,也不見得能在寬恕中復原的人。事實上,是否選擇寬恕不是重點,真正重要的是受傷的人能否從無法改變的事實中重拾平靜,並自知要是不遏止仇恨,仇恨最終就可能侵蝕你的心靈。

***

自二〇〇三年起,為我個人的新聞報導專案網羅搜集寬恕故事,最早訪問的其中一人就是北愛爾蘭UVF(阿爾斯特志願軍,全名「Ulster Volunteer Force」)準軍事組織成員,艾里斯特.李托(Alistair Little)。艾里斯特清楚表明,他不想參與任何強迫深受傷害的人去原諒的寬恕專案,因為這只會讓受害者承受更沉重的負擔。我們在貝爾法斯特(Belfast)的社區中心初次見面時,沒幾分鐘他已經告訴我:「我曾遇過始終無法原諒的人,但他們並沒有因為過去發生的事而喪失行為能力。不原諒只象徵他們也是凡人,而創傷嚴重到無法修復罷了,請問我們又有什麼資格告訴他們應該原諒?」

艾里斯特始終無法原諒自己加入派別暴力行動,奪走了另一個男人的生命。他的故事絕非非比尋常,七〇年代還是小男孩的他在貝爾法斯特戰火延綿的街頭長大,為了替朋友慘遭愛爾蘭共和軍謀殺的父親報仇,在十四歲那年加入UVF。他告訴我:「十七歲那年,我走進一個素未謀面的男人家中,舉槍射殺他,而且這是我主動要求的。」在貝爾法斯特的朗格甚(Lang Kesh)及H區(H-Blocks)監獄服刑期間,他總算明白自己的所作所為是不對的,坐牢期間也開始思索敵人承受的痛苦。

監禁歲月度日如年,沉痛不堪,他說:「我為此付出龐大代價,過著寂寞孤單、離群索居的生活,但我後來發現使用暴力的人只會從某個角度看待事情,我自己也是。他們沒想過,動用暴力就等於鼓勵對方仇恨報復,最後深陷沒完沒了的暴力循環。」

三十歲那年出獄後,協助敵對的兩方建立橋梁、防治衝突分派場景激化,便漸漸成了艾里斯特的人生志業。《耶穌受難記協議》(Good Friday Agreement)為北愛爾蘭帶來不完美的和平,那之後他就孜孜不倦為了和平貢獻心力,踏遍世界各地,協助人們建立和平。艾里斯特經常一副緊張煩躁的樣子,卻為人坦率,每次介紹新朋友認識,他都讓對方驚豔連連。他的誠懇讓人卸下防備,而他的悔意也是大家眼見為憑。此外,他與寬恕之間動蕩不安的關係(部分是因為他從不覺得自己值得寬恕)幫助我釐清難以歸類的寬恕題材。

對我而言,與艾里斯特的相遇就是決定性關鍵,那個當下我明白了,我所搜集的故事必須闡述這個複雜主題的各種層面,說明寬恕的不同可能,及其是怎麼用來當作泯滅仇恨的終極另類選擇。我也知道我的主要聚焦要是探索寬恕的輪廓,而不是試圖鼓吹、說服、要求人們相信寬恕是唯一選項。我最不希望的就是把寬恕當作所有痛苦的萬靈丹,絕非為了療傷「不得不」服用的一帖良藥,也不是擺脫內心惡魔的不二法門。在緊接著進行寬恕計畫的這幾年,這個頓悟在我內心逐漸蔓延擴大,因為我深信不疑無論你相信什麼,信仰轉換是一件危險的事。理由很簡單,要是一道光耀眼奪目到令人睜不開眼,就失去開示啟發的作用,只讓人變得目不可視。

和艾里斯特.李托初次見面時,寬恕主題為何讓我如此著迷,就連我自己也說不出來,當然也不知道努力搜集籌劃的故事能做什麼。對於那個階段的我來說,寬恕計畫只是我個人對二〇〇三年布希/布萊爾攻打伊拉克的憤怒回擊,身為記者的我想在當時攻占頭條、瀰漫著挑釁好戰、以牙還牙、加倍奉還的語言中,創造出一種相反論調。我深信轟炸無辜老百姓只會加劇怨恨力道,而我們越是去壓制對方,對方就越可能重振士氣,更強悍堅定地起身回擊。

受傷的人選擇寬恕當作回應的做法讓我深感興趣,因為比起鐵石心腸的人,溫和的人向來更吸引我,脆弱又比堅強有意思。我一直相信這世界上罪大惡極的人少之又少,希望以記者身分彙整出一部故事集,向世人展示受害者和倖存者的療傷過程,讓他們向大家展現自己的力量和傷痛。我想讓大眾聽見不同人的聲音,希望大家能近距離見證他們療癒創傷的經驗。我想將受害者故事與暴力加害者轉型和平使者的故事並列比對。最重要的是,我希望大家都讀到這些故事,藉此揭露寬恕既混亂危險又勇敢堅毅的真實敘述。

最後,多虧兩名女性的實質行動及資金贊助「仇(寬)恨(恕)兩個字(The F Word)」展覽:社會運動家兼美體小舖的創辦人安妮塔.羅迪克女爵士(Dame Anita Roddick)、福斯特公關公司(Forster Communications)創辦人兼執行長,吉莉.福斯特(Jilly Forster),艾里斯特.李托的故事才得以於二〇〇四年一月倫敦南岸的OXO藝廊亮相。艾里斯特的大型肖像及一旁的八百字證言邊,就掛著帕特里克.馬吉(Patrick Magee)的肖像和證言。馬吉曾是愛爾蘭共和軍運動人士,當時是人人皆知的布萊頓炸彈客,並在一九八四年保守黨舉行會議的布萊頓格蘭德酒店(Grand Hotel)中埋下炸彈,導致五人遇害,而其中一名受害者的女兒喬.貝里(Jo Berry)肖像則擺在他身旁。他們肖像的正對面牆上亦展示許多世界各地的修復故事,展覽的概念是向世人展示他們是怎麼和平解決事端,與其衝突仇恨、妖魔化敵人,他們將對方視為凡人,雖然這個概念不太尋常,卻也不是史無前例。許多掛在藝廊牆上的肖像主人親自參加「仇(寬)恨(恕)兩個字」展覽開幕儀式,事後都表示這段相處時光讓他們共同療癒修復。

這場展覽不可思議地空前大成功,吸引廣大媒體關注及上萬觀展群眾。令人心痛的伊拉克戰爭結束後,充滿希望的論述似乎探入大家內心的深層需求,在這充滿仇恨的世界中找到人性。所以為了因應人們希望運用這些故事當作和平手段的廣大要求,幾個月後我成立了寬恕計畫慈善機構,擴大落實和平推廣。寬恕計畫至今仍與具有實際經驗的人合作,目標是認識療傷、重建、回歸人性,更尤其援助受害者/倖存者及昔日罪犯,探索受傷與創傷後如何重建人生。這幾年間,諸如此類的「修復式敘事」確實能夠改變生命,不僅協助個人面對自己人生的問題,亦有助於重建寬容、希望、同理心的社會氛圍。

打從一開始,我為寬恕計畫設定的目標就是一種提問,而不是說服,我們提供的是協助,不是萬靈丹。我想透過這本書提煉濃縮個人觀點及我學習到的寬恕,書中包含許多真人真事,故事主人的寬恕或獲得寬恕的經驗都是我不曾有過的,而他們的視角見解也能夠幫助及點醒他人。訪談對象與我分享個人實際經驗,而我從他們口中搜集到的「人類容忍邊緣」故事後,我去蕪存菁,保留這個複雜主題的精髓重點,希望可以藉此探索寬恕、發人省思,或許甚至提供解答。

我不是學術界人士,不是哲學家,不是心理學家,更不是神學家,我只是一名文字工作者,整合匯集他人故事,深思熟慮寬恕的含意、價值及極限後,迫不及待想和大家分享我所學到的東西。

「故事就是將私領域和個人經歷轉譯為公眾經驗的一座橋梁。」德國出生的政治理論家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)於一九五八年寫道。我相信寬恕計畫搜集分享的故事不僅是第一人稱的主觀證詞,反而是一種跨越個人疆域、形塑社群的集體記憶,進而重塑人們觀看世界的角度。

***

市面上有不少分析寬恕意義的書籍,但並非所有學者都所見略同,為寬恕得出統一定義。選擇去寬恕他人或曾經獲得原諒的人,寬恕的表現更是千百種。我之所以將展覽取名為「仇(寬)恨(恕)二字」,就是為了反映寬恕並不擁有單一定義。眼見有這麼多繁複晦澀又不盡理想的寬恕定義,學術人士佛雷德利.魯斯金博士(Fred Luskin)舉手投降,我甚至聽他說之後不會再使用「寬恕」,而是改用「自由」二字。

我偏好讓故事自己說話,但若硬要我給出一個有關寬恕的定義,有時我也會用引述魯斯金的說法,另外再稍微錦上添花一番。對我來說,寬恕的意義就是與自己改變不了的人事物和解,進而療癒心靈傷痛、卸下仇恨重擔及報復欲望。但寬恕不是只有接納和放手那麼簡單,因為原諒還需要運用一種帶有人性的終極原料,那就是給予傷害你的人某種程度的同情或同理心,哪怕只有一丁點都好。而這真的不簡單,因為當你想到威爾瑪和克里夫的故事,大多人恐怕都無法想像,面對這個禽獸不如殘害女兒的殺手,這對夫妻是怎麼對他產生惻隱之心。

正在反覆思忖這件事時,我聽見兩位女兒遭到謀害的母親米娜.斯莫爾曼(Mina Smallman)參加英國廣播電台的《今日》(Today),並在節目中聊到寬恕。那天是二〇二二年元旦,她受邀擔任該晨間節目的客座主編,講到寬恕時斯莫爾曼的話語在在挑戰我個人的信念,我本來相信的是我們得對傷害自己的人付出一絲惻隱之心或同理心,才可能寬恕。然而談及她是如何原諒女兒的殺人兇手時,她卻說:「寬恕倒不是要你真的去同情對方,而是內心不再醞釀怒氣和挫敗情緒、不再顧慮對方,繼續過自己的日子。」

在這裡,斯莫爾曼清楚表明,寬恕其實不需要同情心,然而在同一場訪談中,她也說了她很感激自己有基督教信仰,因為她的信仰幫助她「原諒這個年輕人」。這裡她用了一個不一樣的字眼,與其稱呼對方魔鬼、怪物,她稱兇手為「年輕人」。我們可以從這幾個字得出一個結論,那就是她把兇手當作和自己一樣的普通人,而這,就是我所說的「一絲惻隱之心」。

「故事就是價值的秘密寶庫:改變個人與國家訴說並奉行的故事,你就改變了個人與國家。」

――奈及利亞詩人 班.歐克里(Ben Okri)

***

威爾瑪.德克森(Wilma Derksen)再清楚不過成為家喻戶曉的寬恕代言人感受如何,她因為原諒女兒的殺手備受讚譽,卻也遭受惡意詆毀。正因為她沒有掙扎就接受了這場定義她也消耗她的悲劇,媒體為她貼上「寬厚仁慈之聲」的標籤,而這三十六年來,她不得不面對無情公審。

許多人都很難理解,為何威爾瑪和丈夫克里夫決定原諒奪走女兒性命的男人,更別說一九八五年冰寒刺骨的一月天,在加拿大溫尼伯(Winnipeg)的某個儲物棚中,尋獲渾身綑綁、冰冷僵硬的十三歲女兒坎達絲遺體之後沒幾個鐘頭,他們就鬆口原諒兇手。

坎達絲.德克森在放學回家的路上人間蒸發,歷經長達七週的搜尋,當地人覺得她的命案既貼近又真實。我在二〇一三年某次造訪加拿大時,特別安排和這對父母見面,雖然結案已近三十年,這個故事仍深植許多當地人的腦海,原因之一就是六年前遭到定罪的兇手近期上訴重審刑期。我受邀到德克森家共進晚餐,當天也來了兩位和這對夫妻同為門諾派教徒的老友,餐桌對話圍繞著那年十月提早降臨溫尼伯的低溫、我這次專程來加拿大進行的邱吉爾紀念協會(Winston Churchill Memorial Fellowship)研究,以及著作豐富的作家兼記者威爾瑪近期的出版作品。

餐後威爾瑪帶我來到他們的客廳,在她的作品及家族合照的環繞下,娓娓道來他們選擇原諒女兒殺手的理由。

「這個決定其實很容易。」威爾瑪解釋。尋獲坎達絲遺體的當天,許多朋友鄰居帶著食物和禮物上門,在那幾個鐘頭短暫撫慰了這對家長和另兩個孩子的心靈,並為他們提供一層關懷的防護罩,抵擋這場震驚消息。稍後大多朋友都離開後,屋外忽地傳來一聲敲門聲,一個全身漆黑的陌生人站在德克森家門前,聲稱在報紙上讀到這場悲劇,於是想主動提供協助。他還表示自己也是在謀殺案中痛失孩子的家長,特別來警告他們即將踏入一個陌生又可怕的世界,並一一列出女兒逝世後他失去的全部。他說他不僅失去自己的健康、人際關係、專注力、工作的能力,就連寶貝女兒的回憶都一併遺失,因為謀殺案的故事深深烙印在腦海,已經沒空間容納其他東西。

這名陌生人突然現身家門就是一種無聲邀請,請這一對在謀殺案中痛失愛女、心碎沉痛的父母加入失親行列。可是威爾瑪和克里夫決心不加入,只差沒安慰起眼前這名陌生男子,禮貌客氣地聽他說完話後送客。「他造訪我們家就像是一記當頭棒喝,」威爾瑪說:「我們才剛經歷失去女兒的巨大沉痛,現在甚至可能失去一切。」

這就是寬恕變成德克森家救命稻草的原因:因為他們害怕這就是「不寬恕」的後果,於是刻意下了這個決定。親眼見證慘澹未來的夫妻倆當晚睡前立下重誓,承諾自己絕對不走同一條路,於是試著原諒那個毀了自己人生的人,即使當下他們根本還不知道痛下殺手的人是誰。

你可能以為他們是門諾派教徒,本來就秉持著寬恕的信念,但其實我遇過不少門諾派、貴格派、各種基督教分支教徒,碰到這種情況他們卻絕對不可能選擇原諒。所以寬恕無關信仰,而是兩個痛失愛女的父母在得知謀殺真相的當晚有意識的選擇。眼見前景黯淡,他們決定了,原諒是唯一可以選擇、讓他們從痛苦人生中釋放的道路。苦痛一直都是寬恕最主要的原動力。

接下來的幾個月和幾年間,他們證實了原諒女兒的殺人兇手,正是失親後跳脫無限陷阱和創傷困境的有效方法,可是這過程卻一點也不簡單。「我從沒想過寬恕這兩個字在接踵而來的三十七年竟會如影隨形,戳刺我、引導我、療癒我、標籤我、開悟我、囚禁我、釋放我,並且定義我。」威爾瑪說。選擇原諒女兒的殺人兇手後,她得面對形形色色可想而知的批評聲浪。「打從一開始我就公開坦承我希望原諒對方,可是在我加入謀殺案生還家庭組織(Family Survivors of Homicide)後,他們卻勸我別再使用『寬恕』這兩個字,因為他們看得出寬恕的危險。某方面來說,這對我不失是件好事,因為如此一來就能逼身為門諾派教徒的我跳脫宗教術語,更真實地去寬恕。寬恕很難,需要使出強大力量,也常常遭人誤解,有時真的是想像不到的艱鉅。甚至有人說如果我們原諒兇手,就代表我們不愛坎達絲。」

聽著他人痛失至親的故事時,我發現傷痛不會有終點。也許你可以學習堅強面對,可是一路上仍可能發生某些事,將你一把推落巨坑,而你得自己想辦法再次爬出那個坑,再說障礙各異,有的人可能因為加害者毫無悔意而受到二次傷害;有的可能因為至親不諒解他們為何選擇在這種情況下原諒,甚至覺得這麼做很屈辱,因而排擠他們;有的人則得和永無止盡、懸而未決的兇殺案周旋。承諾會解決案子、卻奪走希望的司法制度,這幾年來不斷讓德克森一家沮喪失望。

直到二〇〇七年,警方才總算逮到嫌疑犯。擁有一長串犯罪紀錄的馬克.艾德華.格蘭特(Mark Edward Grant),因為一枚相符的DNA比對,獲判一級謀殺罪。坎達絲遺體尋獲屆滿二十六年時,法院展開這場兇殺案審判,並當機立斷宣判被告二級謀殺罪。得知結果時,德克森家鬆了一口氣,女兒的案件終於有個交代,而這個危險男人也不再逍遙法外,現在他們總算可以鬆一口氣。即使多年前早已選擇原諒,當時卻沒有他們可以實際原諒的對象,兇手只是一種抽象概念。威爾瑪形容這就是一種「生活方式的選擇」,在不確定的混亂之中保持平心靜氣。如今他們可以望入兇手雙眼,確切知道殺了自己女兒的人是誰,而他們當初又決定原諒什麼樣的人。

接下來發生的事對德克森家來說,肯定又是一大折磨。二〇一三年十月,我離開溫尼伯後不久,曼尼托巴省上訴法院(Manitoba Court of Appeal)推翻了格蘭特的定罪,理由是審判法官鑄下錯誤,當初並未給予辯方上呈證據的機會,並指出殺手另有其人的可能。後來審判再次上訴,但加拿大最高法院仍維持上訴法院的審判結果。二〇一七年,本案在坎達絲遺體尋獲的三十二週年前夕重審,法官認定格蘭特無罪,採納辯方聲稱起訴案提出的DNA證據「謬誤」的說法。格蘭特最後獲得釋放,意思是坎達絲.德克森的謀殺案又回到懸而未決的狀態。

你或許會以為這一切發展讓德克森家備受考驗,但情況絕非如此。也許是因為這對父母早就選擇原諒,得知殺害女兒的嫌疑犯身分前已下此決定,因此即使案子未獲解決,他們也沒有大受打擊。事實上恰恰相反,懷疑與不確定似乎是很好的緩衝墊。威爾瑪後來告訴我,格蘭特獲判無罪時,她內心湧上一股自由感受,彷彿總算卸下一直以來不知自己肩負的重擔。她還說,當她開始想像自己再也不必繼續回答有關該名定罪罪犯的問題,內心更是輕鬆。「也許這是一種新型態的正義……別具詩意的正義。」她思忖。

這麼多年來我聽過數不清的故事,然而威爾瑪的故事始終在我心頭縈繞不去,也許是儘管面臨無數障礙,她寬恕的決心依舊毫不動搖。對威爾瑪來說,寬恕仍是一種不斷更新、持續進行的任務,也是一種在不同時期以不同形式存在的心理狀態。即便有時她沒有力氣,無法真正寬恕,但她還是不斷嘗試,她認為寬恕就是一顆她追尋的「北極星」,也是安撫平復她心靈的「經文」。

進行寬恕計畫工作時,我遇過許多傷痛欲絕、傷痕累累的人,並且都在下定決心放手原諒時慢慢療傷。但我也遇過儘管選擇不仇恨報復,也不見得能在寬恕中復原的人。事實上,是否選擇寬恕不是重點,真正重要的是受傷的人能否從無法改變的事實中重拾平靜,並自知要是不遏止仇恨,仇恨最終就可能侵蝕你的心靈。

***

自二〇〇三年起,為我個人的新聞報導專案網羅搜集寬恕故事,最早訪問的其中一人就是北愛爾蘭UVF(阿爾斯特志願軍,全名「Ulster Volunteer Force」)準軍事組織成員,艾里斯特.李托(Alistair Little)。艾里斯特清楚表明,他不想參與任何強迫深受傷害的人去原諒的寬恕專案,因為這只會讓受害者承受更沉重的負擔。我們在貝爾法斯特(Belfast)的社區中心初次見面時,沒幾分鐘他已經告訴我:「我曾遇過始終無法原諒的人,但他們並沒有因為過去發生的事而喪失行為能力。不原諒只象徵他們也是凡人,而創傷嚴重到無法修復罷了,請問我們又有什麼資格告訴他們應該原諒?」

艾里斯特始終無法原諒自己加入派別暴力行動,奪走了另一個男人的生命。他的故事絕非非比尋常,七〇年代還是小男孩的他在貝爾法斯特戰火延綿的街頭長大,為了替朋友慘遭愛爾蘭共和軍謀殺的父親報仇,在十四歲那年加入UVF。他告訴我:「十七歲那年,我走進一個素未謀面的男人家中,舉槍射殺他,而且這是我主動要求的。」在貝爾法斯特的朗格甚(Lang Kesh)及H區(H-Blocks)監獄服刑期間,他總算明白自己的所作所為是不對的,坐牢期間也開始思索敵人承受的痛苦。

監禁歲月度日如年,沉痛不堪,他說:「我為此付出龐大代價,過著寂寞孤單、離群索居的生活,但我後來發現使用暴力的人只會從某個角度看待事情,我自己也是。他們沒想過,動用暴力就等於鼓勵對方仇恨報復,最後深陷沒完沒了的暴力循環。」

三十歲那年出獄後,協助敵對的兩方建立橋梁、防治衝突分派場景激化,便漸漸成了艾里斯特的人生志業。《耶穌受難記協議》(Good Friday Agreement)為北愛爾蘭帶來不完美的和平,那之後他就孜孜不倦為了和平貢獻心力,踏遍世界各地,協助人們建立和平。艾里斯特經常一副緊張煩躁的樣子,卻為人坦率,每次介紹新朋友認識,他都讓對方驚豔連連。他的誠懇讓人卸下防備,而他的悔意也是大家眼見為憑。此外,他與寬恕之間動蕩不安的關係(部分是因為他從不覺得自己值得寬恕)幫助我釐清難以歸類的寬恕題材。

對我而言,與艾里斯特的相遇就是決定性關鍵,那個當下我明白了,我所搜集的故事必須闡述這個複雜主題的各種層面,說明寬恕的不同可能,及其是怎麼用來當作泯滅仇恨的終極另類選擇。我也知道我的主要聚焦要是探索寬恕的輪廓,而不是試圖鼓吹、說服、要求人們相信寬恕是唯一選項。我最不希望的就是把寬恕當作所有痛苦的萬靈丹,絕非為了療傷「不得不」服用的一帖良藥,也不是擺脫內心惡魔的不二法門。在緊接著進行寬恕計畫的這幾年,這個頓悟在我內心逐漸蔓延擴大,因為我深信不疑無論你相信什麼,信仰轉換是一件危險的事。理由很簡單,要是一道光耀眼奪目到令人睜不開眼,就失去開示啟發的作用,只讓人變得目不可視。

和艾里斯特.李托初次見面時,寬恕主題為何讓我如此著迷,就連我自己也說不出來,當然也不知道努力搜集籌劃的故事能做什麼。對於那個階段的我來說,寬恕計畫只是我個人對二〇〇三年布希/布萊爾攻打伊拉克的憤怒回擊,身為記者的我想在當時攻占頭條、瀰漫著挑釁好戰、以牙還牙、加倍奉還的語言中,創造出一種相反論調。我深信轟炸無辜老百姓只會加劇怨恨力道,而我們越是去壓制對方,對方就越可能重振士氣,更強悍堅定地起身回擊。

受傷的人選擇寬恕當作回應的做法讓我深感興趣,因為比起鐵石心腸的人,溫和的人向來更吸引我,脆弱又比堅強有意思。我一直相信這世界上罪大惡極的人少之又少,希望以記者身分彙整出一部故事集,向世人展示受害者和倖存者的療傷過程,讓他們向大家展現自己的力量和傷痛。我想讓大眾聽見不同人的聲音,希望大家能近距離見證他們療癒創傷的經驗。我想將受害者故事與暴力加害者轉型和平使者的故事並列比對。最重要的是,我希望大家都讀到這些故事,藉此揭露寬恕既混亂危險又勇敢堅毅的真實敘述。

最後,多虧兩名女性的實質行動及資金贊助「仇(寬)恨(恕)兩個字(The F Word)」展覽:社會運動家兼美體小舖的創辦人安妮塔.羅迪克女爵士(Dame Anita Roddick)、福斯特公關公司(Forster Communications)創辦人兼執行長,吉莉.福斯特(Jilly Forster),艾里斯特.李托的故事才得以於二〇〇四年一月倫敦南岸的OXO藝廊亮相。艾里斯特的大型肖像及一旁的八百字證言邊,就掛著帕特里克.馬吉(Patrick Magee)的肖像和證言。馬吉曾是愛爾蘭共和軍運動人士,當時是人人皆知的布萊頓炸彈客,並在一九八四年保守黨舉行會議的布萊頓格蘭德酒店(Grand Hotel)中埋下炸彈,導致五人遇害,而其中一名受害者的女兒喬.貝里(Jo Berry)肖像則擺在他身旁。他們肖像的正對面牆上亦展示許多世界各地的修復故事,展覽的概念是向世人展示他們是怎麼和平解決事端,與其衝突仇恨、妖魔化敵人,他們將對方視為凡人,雖然這個概念不太尋常,卻也不是史無前例。許多掛在藝廊牆上的肖像主人親自參加「仇(寬)恨(恕)兩個字」展覽開幕儀式,事後都表示這段相處時光讓他們共同療癒修復。

這場展覽不可思議地空前大成功,吸引廣大媒體關注及上萬觀展群眾。令人心痛的伊拉克戰爭結束後,充滿希望的論述似乎探入大家內心的深層需求,在這充滿仇恨的世界中找到人性。所以為了因應人們希望運用這些故事當作和平手段的廣大要求,幾個月後我成立了寬恕計畫慈善機構,擴大落實和平推廣。寬恕計畫至今仍與具有實際經驗的人合作,目標是認識療傷、重建、回歸人性,更尤其援助受害者/倖存者及昔日罪犯,探索受傷與創傷後如何重建人生。這幾年間,諸如此類的「修復式敘事」確實能夠改變生命,不僅協助個人面對自己人生的問題,亦有助於重建寬容、希望、同理心的社會氛圍。

打從一開始,我為寬恕計畫設定的目標就是一種提問,而不是說服,我們提供的是協助,不是萬靈丹。我想透過這本書提煉濃縮個人觀點及我學習到的寬恕,書中包含許多真人真事,故事主人的寬恕或獲得寬恕的經驗都是我不曾有過的,而他們的視角見解也能夠幫助及點醒他人。訪談對象與我分享個人實際經驗,而我從他們口中搜集到的「人類容忍邊緣」故事後,我去蕪存菁,保留這個複雜主題的精髓重點,希望可以藉此探索寬恕、發人省思,或許甚至提供解答。

我不是學術界人士,不是哲學家,不是心理學家,更不是神學家,我只是一名文字工作者,整合匯集他人故事,深思熟慮寬恕的含意、價值及極限後,迫不及待想和大家分享我所學到的東西。

「故事就是將私領域和個人經歷轉譯為公眾經驗的一座橋梁。」德國出生的政治理論家漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)於一九五八年寫道。我相信寬恕計畫搜集分享的故事不僅是第一人稱的主觀證詞,反而是一種跨越個人疆域、形塑社群的集體記憶,進而重塑人們觀看世界的角度。

***

市面上有不少分析寬恕意義的書籍,但並非所有學者都所見略同,為寬恕得出統一定義。選擇去寬恕他人或曾經獲得原諒的人,寬恕的表現更是千百種。我之所以將展覽取名為「仇(寬)恨(恕)二字」,就是為了反映寬恕並不擁有單一定義。眼見有這麼多繁複晦澀又不盡理想的寬恕定義,學術人士佛雷德利.魯斯金博士(Fred Luskin)舉手投降,我甚至聽他說之後不會再使用「寬恕」,而是改用「自由」二字。

我偏好讓故事自己說話,但若硬要我給出一個有關寬恕的定義,有時我也會用引述魯斯金的說法,另外再稍微錦上添花一番。對我來說,寬恕的意義就是與自己改變不了的人事物和解,進而療癒心靈傷痛、卸下仇恨重擔及報復欲望。但寬恕不是只有接納和放手那麼簡單,因為原諒還需要運用一種帶有人性的終極原料,那就是給予傷害你的人某種程度的同情或同理心,哪怕只有一丁點都好。而這真的不簡單,因為當你想到威爾瑪和克里夫的故事,大多人恐怕都無法想像,面對這個禽獸不如殘害女兒的殺手,這對夫妻是怎麼對他產生惻隱之心。

正在反覆思忖這件事時,我聽見兩位女兒遭到謀害的母親米娜.斯莫爾曼(Mina Smallman)參加英國廣播電台的《今日》(Today),並在節目中聊到寬恕。那天是二〇二二年元旦,她受邀擔任該晨間節目的客座主編,講到寬恕時斯莫爾曼的話語在在挑戰我個人的信念,我本來相信的是我們得對傷害自己的人付出一絲惻隱之心或同理心,才可能寬恕。然而談及她是如何原諒女兒的殺人兇手時,她卻說:「寬恕倒不是要你真的去同情對方,而是內心不再醞釀怒氣和挫敗情緒、不再顧慮對方,繼續過自己的日子。」

在這裡,斯莫爾曼清楚表明,寬恕其實不需要同情心,然而在同一場訪談中,她也說了她很感激自己有基督教信仰,因為她的信仰幫助她「原諒這個年輕人」。這裡她用了一個不一樣的字眼,與其稱呼對方魔鬼、怪物,她稱兇手為「年輕人」。我們可以從這幾個字得出一個結論,那就是她把兇手當作和自己一樣的普通人,而這,就是我所說的「一絲惻隱之心」。

目次

推薦

作者序:仇恨、自由與惻隱之心

第一章:雜亂無章的寬恕

寬恕複雜且變化多端,過程並非一蹴可幾。

第二章:寬恕的黑暗面

寬恕是把雙面刃,陰險且狡猾。

第三章:寬恕的孤獨

我們有報復的本能,但也有原諒的天性。

第四章:人際關係的潤滑油

所有關係都需要互相諒解才得以維繫

第五章:發自內心的寬恕

自我寬恕,並與自己和解

第六章:國家的集體寬恕

面對不可逆轉的歷史,寬恕是唯一解藥。

第七章:難以啟齒的愧疚之情

真正達成和解的唯一方法,是坦承並接受沉痛的過往。

第八章:擊潰仇恨

寬恕是一種超越對錯的概念

第九章:面對仇敵

即使寬恕,失去所帶來的痛苦仍然可能難以擺脫。

第十章:卸下束縛

寬恕並非原諒某種行為,而是原諒人類與生俱來的不完美。

第十一章:寬恕的機制

對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你

結語

致謝

附錄

作者序:仇恨、自由與惻隱之心

第一章:雜亂無章的寬恕

寬恕複雜且變化多端,過程並非一蹴可幾。

第二章:寬恕的黑暗面

寬恕是把雙面刃,陰險且狡猾。

第三章:寬恕的孤獨

我們有報復的本能,但也有原諒的天性。

第四章:人際關係的潤滑油

所有關係都需要互相諒解才得以維繫

第五章:發自內心的寬恕

自我寬恕,並與自己和解

第六章:國家的集體寬恕

面對不可逆轉的歷史,寬恕是唯一解藥。

第七章:難以啟齒的愧疚之情

真正達成和解的唯一方法,是坦承並接受沉痛的過往。

第八章:擊潰仇恨

寬恕是一種超越對錯的概念

第九章:面對仇敵

即使寬恕,失去所帶來的痛苦仍然可能難以擺脫。

第十章:卸下束縛

寬恕並非原諒某種行為,而是原諒人類與生俱來的不完美。

第十一章:寬恕的機制

對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你

結語

致謝

附錄

書摘/試閱

第一章 雜亂無章的寬恕

「寬恕擁有廣大浩瀚的光譜……光譜一端是遊樂場上的小吵鬧,光譜另一端卻是種族大屠殺,偏偏無論哪種情境,都只能套用這兩個字。」

――作家茱莉.尼科爾森(Julie Nicholson)

***

關於寬恕的描述,我最喜歡的莫過於美國作家馬克.吐溫的名言,意思大概如下:「寬恕就像紫羅蘭,把它的香氣留在那踩扁它的腳踝上。」之所以喜歡這句話是因為它道出了寬恕的雜亂無章,雖然寬恕是傷害破壞的產物,卻也可能是療傷良藥。部分倡導寬恕的人看不見寬恕的繁複層次,一昧鼓吹寬恕是近乎萬無一失、單一簡化的療法,可以治癒個人與社會的傷口,可想而知這種定位可能讓人產生誤會。

寬恕的範圍富有彈性、可隨情況調整變化,不是一種人人適用的萬用款,也不是某次遭到輕忽冒犯後寬宏大量的單一舉動,而是人類持續修復自我破碎的進程。某些時候寬恕也許易如反掌,某些時候怎樣就是無法原諒。寬恕具有流動性,變化多端,跟所有嘗試描述寬恕的定義一樣。在我搜集網羅的故事當中,寬恕可以濃縮成一種能量,具有轉化力量卻令人心神不安、撫慰人心卻又沮喪。它具有減緩疼痛的力量,同時也可能讓人刺痛。寬恕可為憂傷帶來意義,也可能讓人困惑不解,既是矛盾對立,也清澈透明。

當我們相信自己是對的,表明自身立場、製造對立敘述,憤怒和辯解就會產生。但要是我們接受自己不是全盤皆知,我們的動機也不再是不計代價絕對要「贏」,那麼我們就能夠建立信任感。我看見寬恕與「不知」之間存在一種深遠連結,意思是我們願意擁抱矛盾和不確定。

「寬恕並不是原諒某種行為,而是原諒人類與生俱來的不完美。」我和薩曼莎.勞勒(Samantha Lawler)在明尼亞波里斯(Minneapolis)市政中心準備一場寬恕論壇活動時,她這麼說。這是我初次與薩曼莎見面,那天下午她向我敘述十八歲那年,父親在佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)自家勒斃母親的故事。

接踵而來的十三年,強烈交織的悲痛怨恨,讓她無聲沉默,她的人生變得一片朦朧。悲痛是因為她失去母親,憤怒是因為毀了這個家庭的人居然是父親,她下重誓這輩子再也不想見到他。「大家都告訴我哭出來比較好,」她告訴我。「所以有時我會整整一個下午都在痛哭,可是隨著一年年過去,我感受的悲痛無望卻毫無減輕。」直到薩曼莎加入地標論壇(Landmark Forum)為期三天的個人成長研討會,她才逐漸敞開心扉,這是她第一次與其他受害者產生強烈連結,課程結束後她決定和自己在人生路上失聯的人和解,於是聯絡父親的監獄安排會面。這一聯絡不得了,她聽到監獄說其實他們一直想方設法聯絡她,因為她父親正處於病危狀態,隨時可能逝世。

於是在二〇一二年十月,她從紐約出發前往佛州探視父親。她說:「我和父親只有十分鐘時間。當下我幾乎認不出他,他只剩下昔日輪廓的空殼,多次中風發作,肌肉萎縮,還患有愛滋病,需要插管呼吸,而且無法言語,還得以手銬固定在病床上。」然而那整整十分鐘,薩曼莎的父親卻目不轉睛地凝望著她,直到她情緒漸漸平息,內心卻激動萬分。她現在總算清楚看見審判日的模樣。「那一瞬間我發現他的人生正如我所期望――淒涼痛苦。但當時我卻深深明白,他承受的痛苦並不能減輕我的痛苦,我們兩人長期承受的痛苦非但枉然,也對我本來獲得療癒的可能性毫無助益。看見他慘不忍睹的模樣,令我深感震驚,過往恩怨瞬間一筆勾消。我不斷告訴他我有多愛他,我已經原諒他,並為了我這麼晚才來探望他、告訴他這些話道歉,後來我發現在那十分鐘,我們之間並不存在仇恨或罪惡感,沒有所謂對與錯,只存在一種不需要言語、不需要道歉的深沉連結。在那十分鐘內,我又找回我的爸爸,離開監獄時,我總算感覺沉重重量逐漸瓦解。」

「寬恕並不是原諒某種行為,而是原諒人類與生俱來的不完美。」我一直很欣賞薩曼莎對於寬恕的詮釋,寬恕不只是原諒既成傷害那麼簡單,也讓我們擔起人類犯錯的責任,畢竟我們不過只是脆弱的人類。她的觀點也讓我理解,為何有些人能夠原諒多數人覺得不可饒恕的事。我現在明白了,當人們原諒令人髮指的暴行與邪惡,他們原諒的其實不是罪行,而是人人皆會犯錯失敗的人性本質。他們之所以發揮同理心,不是因為他們能夠容忍自己遭遇的傷害,而是因為他們能對那些思想扭曲、殘酷無情的人,也就是莎士比亞形容的「大自然的受損品」產生同情心。他們可以站在對方殘敗不堪的立場,想像他們為何如此鐵石心腸,只能任憑變態衝動吞噬自我。

當你聽到最近某起罪不可赦的殘酷暴行,新聞標題挾帶「禽獸」、「惡魔」、「野獸」等字眼時,或許會覺得這些形容都再恰當不過,在這種令人產生強烈道德反感的時刻,要想像這種人值得原諒實在不容易,但確實有人罕見地選擇原諒這些社會稱為「野獸」的人,用意卻不是替他們辯解,只是為了釋放自我。另一個可能就是選擇原諒的一方能夠理解,罪犯犯下的惡行不過反映出一個人的童年創傷,他們可以理解在暴力和缺乏關愛的環境下長大,一個人可能會出現道德缺陷的情況,長大後就變成忿忿不平的大人,進而演變成社會問題。再不然選擇原諒的人可能只是把罪行當作一種遭到暴力影響或洗腦的後果,以致於無法產生正常的同理心,無法分辨是非對錯。同理心就像是肌肉,要是不鍛鍊,它就會失去功用,癱軟無力。

在《你認識的惡魔》(The Devil You Know)中,關.亞德歇(Gwen Adshead)分享她在英格蘭高度警戒的布羅德摩精神病院擔任精神科醫師的經驗談。她在序言中挑戰讀者踏進一個世界,而在這個世界裡「良善與邪惡、是非對錯、受害人與加害人,定義絕對不是黑白分明、不可翻轉,而是一種可能並存的共生關係」。在了解良善與邪惡之間的親密連結後,我總算明白為何有人可以原諒玷污人性本質、難以輕饒的惡行。作家兼大屠殺倖存者普里莫.萊維(Primo Levi)談及奧斯維辛集中營的警衛時,也點出相同連結:「那裡沒有惡魔。我在集中營時一個惡魔都沒看見,只看見如同你我的人,而他們只是因為德國盛行法西斯主義和納粹勢力崛起,才會變成那樣。如果法西斯主義或納粹勢力又死灰復燃,諸如你我的人也會變成那樣,而且處處可見。」

《一九一八~一九五六年的古拉格群島》(The Gulag Archipelago 1918-1956)也反映出相同情懷,反政府立場的俄羅斯諾貝爾獎得主亞歷山大.索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn)精闢解釋,為何我們不想為人類的可憎惡行負責:「若單純只有惡人躲在陰暗角落犯罪,那很簡單,我們只需要將這些人繩之以法,摧毀他們就好。偏偏區分良善與邪惡的那條線亦刺穿每顆人類的心臟,而又有誰願意毀滅自己的心臟?」

「寬恕擁有廣大浩瀚的光譜……光譜一端是遊樂場上的小吵鬧,光譜另一端卻是種族大屠殺,偏偏無論哪種情境,都只能套用這兩個字。」

――作家茱莉.尼科爾森(Julie Nicholson)

***

關於寬恕的描述,我最喜歡的莫過於美國作家馬克.吐溫的名言,意思大概如下:「寬恕就像紫羅蘭,把它的香氣留在那踩扁它的腳踝上。」之所以喜歡這句話是因為它道出了寬恕的雜亂無章,雖然寬恕是傷害破壞的產物,卻也可能是療傷良藥。部分倡導寬恕的人看不見寬恕的繁複層次,一昧鼓吹寬恕是近乎萬無一失、單一簡化的療法,可以治癒個人與社會的傷口,可想而知這種定位可能讓人產生誤會。

寬恕的範圍富有彈性、可隨情況調整變化,不是一種人人適用的萬用款,也不是某次遭到輕忽冒犯後寬宏大量的單一舉動,而是人類持續修復自我破碎的進程。某些時候寬恕也許易如反掌,某些時候怎樣就是無法原諒。寬恕具有流動性,變化多端,跟所有嘗試描述寬恕的定義一樣。在我搜集網羅的故事當中,寬恕可以濃縮成一種能量,具有轉化力量卻令人心神不安、撫慰人心卻又沮喪。它具有減緩疼痛的力量,同時也可能讓人刺痛。寬恕可為憂傷帶來意義,也可能讓人困惑不解,既是矛盾對立,也清澈透明。

當我們相信自己是對的,表明自身立場、製造對立敘述,憤怒和辯解就會產生。但要是我們接受自己不是全盤皆知,我們的動機也不再是不計代價絕對要「贏」,那麼我們就能夠建立信任感。我看見寬恕與「不知」之間存在一種深遠連結,意思是我們願意擁抱矛盾和不確定。

「寬恕並不是原諒某種行為,而是原諒人類與生俱來的不完美。」我和薩曼莎.勞勒(Samantha Lawler)在明尼亞波里斯(Minneapolis)市政中心準備一場寬恕論壇活動時,她這麼說。這是我初次與薩曼莎見面,那天下午她向我敘述十八歲那年,父親在佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)自家勒斃母親的故事。

接踵而來的十三年,強烈交織的悲痛怨恨,讓她無聲沉默,她的人生變得一片朦朧。悲痛是因為她失去母親,憤怒是因為毀了這個家庭的人居然是父親,她下重誓這輩子再也不想見到他。「大家都告訴我哭出來比較好,」她告訴我。「所以有時我會整整一個下午都在痛哭,可是隨著一年年過去,我感受的悲痛無望卻毫無減輕。」直到薩曼莎加入地標論壇(Landmark Forum)為期三天的個人成長研討會,她才逐漸敞開心扉,這是她第一次與其他受害者產生強烈連結,課程結束後她決定和自己在人生路上失聯的人和解,於是聯絡父親的監獄安排會面。這一聯絡不得了,她聽到監獄說其實他們一直想方設法聯絡她,因為她父親正處於病危狀態,隨時可能逝世。

於是在二〇一二年十月,她從紐約出發前往佛州探視父親。她說:「我和父親只有十分鐘時間。當下我幾乎認不出他,他只剩下昔日輪廓的空殼,多次中風發作,肌肉萎縮,還患有愛滋病,需要插管呼吸,而且無法言語,還得以手銬固定在病床上。」然而那整整十分鐘,薩曼莎的父親卻目不轉睛地凝望著她,直到她情緒漸漸平息,內心卻激動萬分。她現在總算清楚看見審判日的模樣。「那一瞬間我發現他的人生正如我所期望――淒涼痛苦。但當時我卻深深明白,他承受的痛苦並不能減輕我的痛苦,我們兩人長期承受的痛苦非但枉然,也對我本來獲得療癒的可能性毫無助益。看見他慘不忍睹的模樣,令我深感震驚,過往恩怨瞬間一筆勾消。我不斷告訴他我有多愛他,我已經原諒他,並為了我這麼晚才來探望他、告訴他這些話道歉,後來我發現在那十分鐘,我們之間並不存在仇恨或罪惡感,沒有所謂對與錯,只存在一種不需要言語、不需要道歉的深沉連結。在那十分鐘內,我又找回我的爸爸,離開監獄時,我總算感覺沉重重量逐漸瓦解。」

「寬恕並不是原諒某種行為,而是原諒人類與生俱來的不完美。」我一直很欣賞薩曼莎對於寬恕的詮釋,寬恕不只是原諒既成傷害那麼簡單,也讓我們擔起人類犯錯的責任,畢竟我們不過只是脆弱的人類。她的觀點也讓我理解,為何有些人能夠原諒多數人覺得不可饒恕的事。我現在明白了,當人們原諒令人髮指的暴行與邪惡,他們原諒的其實不是罪行,而是人人皆會犯錯失敗的人性本質。他們之所以發揮同理心,不是因為他們能夠容忍自己遭遇的傷害,而是因為他們能對那些思想扭曲、殘酷無情的人,也就是莎士比亞形容的「大自然的受損品」產生同情心。他們可以站在對方殘敗不堪的立場,想像他們為何如此鐵石心腸,只能任憑變態衝動吞噬自我。

當你聽到最近某起罪不可赦的殘酷暴行,新聞標題挾帶「禽獸」、「惡魔」、「野獸」等字眼時,或許會覺得這些形容都再恰當不過,在這種令人產生強烈道德反感的時刻,要想像這種人值得原諒實在不容易,但確實有人罕見地選擇原諒這些社會稱為「野獸」的人,用意卻不是替他們辯解,只是為了釋放自我。另一個可能就是選擇原諒的一方能夠理解,罪犯犯下的惡行不過反映出一個人的童年創傷,他們可以理解在暴力和缺乏關愛的環境下長大,一個人可能會出現道德缺陷的情況,長大後就變成忿忿不平的大人,進而演變成社會問題。再不然選擇原諒的人可能只是把罪行當作一種遭到暴力影響或洗腦的後果,以致於無法產生正常的同理心,無法分辨是非對錯。同理心就像是肌肉,要是不鍛鍊,它就會失去功用,癱軟無力。

在《你認識的惡魔》(The Devil You Know)中,關.亞德歇(Gwen Adshead)分享她在英格蘭高度警戒的布羅德摩精神病院擔任精神科醫師的經驗談。她在序言中挑戰讀者踏進一個世界,而在這個世界裡「良善與邪惡、是非對錯、受害人與加害人,定義絕對不是黑白分明、不可翻轉,而是一種可能並存的共生關係」。在了解良善與邪惡之間的親密連結後,我總算明白為何有人可以原諒玷污人性本質、難以輕饒的惡行。作家兼大屠殺倖存者普里莫.萊維(Primo Levi)談及奧斯維辛集中營的警衛時,也點出相同連結:「那裡沒有惡魔。我在集中營時一個惡魔都沒看見,只看見如同你我的人,而他們只是因為德國盛行法西斯主義和納粹勢力崛起,才會變成那樣。如果法西斯主義或納粹勢力又死灰復燃,諸如你我的人也會變成那樣,而且處處可見。」

《一九一八~一九五六年的古拉格群島》(The Gulag Archipelago 1918-1956)也反映出相同情懷,反政府立場的俄羅斯諾貝爾獎得主亞歷山大.索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn)精闢解釋,為何我們不想為人類的可憎惡行負責:「若單純只有惡人躲在陰暗角落犯罪,那很簡單,我們只需要將這些人繩之以法,摧毀他們就好。偏偏區分良善與邪惡的那條線亦刺穿每顆人類的心臟,而又有誰願意毀滅自己的心臟?」

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。