商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

俞先生在二○一八年二月底開始在《上報》發表他的「編輯台憶往」,止於二○一九年六月底,每篇約四千餘字,引起廣大迴響,這些文章以時間脈絡為敘述主軸,一篇篇寫來,歷數新聞生涯的進入契機與重要轉折,不僅僅是個人的回顧,其實也是時代的縮影。他五十年的新聞生涯前期與「蔣經國時代」同幅奏,中後期則歷經李登輝時代,及台灣首度政權移轉的波濤洶湧,從黨禁、報禁的見證者,到報業解禁的言論開放,乃至網路時期的新聞變化,無役不與。行文平易,風格清新,依時依事寫來,讓人一目了然,內容有第一手的現場說明、有左派右派、有統獨交鋒、有時代人物的離合悲歡,更有壯志躊躇的英雄悲憫,以及媒體人失去核心的惋惜。「編輯台憶往」雖是一位終生追求新聞自由的媒體工作者的個人追憶,卻無意間成為當世華文媒體中最重要的時代見聞錄,大筆如椽,值得一讀。—王汎森

我在新聞界工作共五十年,歷任八家臺灣及美國中文報業之總編輯或總主筆,其間顛沛出入,莫不環繞著一個最大的掙扎與困擾,即是爭取新聞自由的努力與挫敗。其間要面對的,有政治的壓力,有生活的需求,有老闆不可告人的私利。我曾有不畏壓力的怒吼,有不顧生活的飄然離去,亦曾有街頭擺攤維持生計的歲月,但值得我驕傲的,乃是不畏權勢,堅持新聞自由的原則。回憶往事,感慨萬千,有快樂,有憂愁;有成就感受,也有失落的傷痕。我應上報之邀,寫下一些編輯台上的點點滴滴,其中有「充滿希望的春天」,也有「令人絕望的冬天」。人間本有四季,每季都有值得回味的片段,集結此書,爰充臺灣新聞事業的斷代史吧!—俞國基

我在新聞界工作共五十年,歷任八家臺灣及美國中文報業之總編輯或總主筆,其間顛沛出入,莫不環繞著一個最大的掙扎與困擾,即是爭取新聞自由的努力與挫敗。其間要面對的,有政治的壓力,有生活的需求,有老闆不可告人的私利。我曾有不畏壓力的怒吼,有不顧生活的飄然離去,亦曾有街頭擺攤維持生計的歲月,但值得我驕傲的,乃是不畏權勢,堅持新聞自由的原則。回憶往事,感慨萬千,有快樂,有憂愁;有成就感受,也有失落的傷痕。我應上報之邀,寫下一些編輯台上的點點滴滴,其中有「充滿希望的春天」,也有「令人絕望的冬天」。人間本有四季,每季都有值得回味的片段,集結此書,爰充臺灣新聞事業的斷代史吧!—俞國基

作者簡介

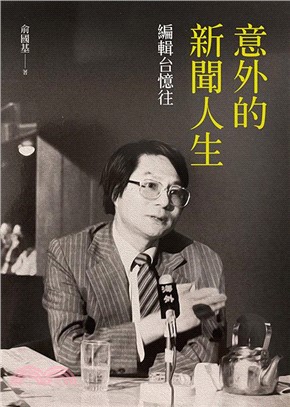

俞國基,臺灣大學歷史系畢業,師範大學中文研究所與故宮博物院合作之中國美術史研究所畢業。畢業後,進入故宮博物院任助理研究員,從事藝術研究工作三年半,後轉至新聞界,曾任:臺灣時報總編輯,臺灣日報總編輯。1979年赴美,曾任:舊金山遠東時報總編輯,紐約中報總編輯,紐約美洲中國時報總編輯、總主筆,紐約北美日報社長。1987年返台,歷任中國時報總主筆、自由時報副社長等職。

序

當世華文媒體第一手的時代見聞錄 / 王汎森

我好像是在一九七○年代後期經陳國榮先生(已故)介紹,認識了《台灣日報》總編輯俞國基先生。當時黨外運動正有風起雲湧之勢,黨內、外鬥爭的主要地盤不在立法院,而是在省議會,所以位於台中的「台灣日報」,因地利之便,常大幅刊出省議會辛辣的質詢稿,成為黨外運動的重要喉舌之一。我記得有一次刊出某位省議員大罵的名言「什麼法統!馬桶啦!」

當時俞先生的交友圈主要也是一群痛恨「三台聯播」的年青人,在他台中的「豪宅」及台北親友住處的客廳中,關心時政的人們齊聚議論台灣未來政治—而所謂的「未來」也便是如果威權政權倒台後可能的政治情況。記得有一次議論中,有人提到將來會是「集體領導」,忘了是哪一位政治學者(好像不在台灣任教)衝口而出,「所有政治體制到最後實質權力都集中在少數一兩個人的手中,沒有什麼『集體領導』這回事」。一語擊醒我這個滿腦子全是不切實際政治想像的大學生。在台中的「豪宅」中,還有另外一位客人,落拓瀟灑的中興大學老師施肇錫,他是史學家施之勉的公子。他總是施然而來,但並不侃侃談論,只是坐在一旁抽菸、喝酒。

當時另外一個談論的主題是俞先生在台大讀書時的室友張光直先生。俞先生經常說到幾件事:一、張光直在學生時代即已獲得李濟的欣賞,李濟在研究室擺一張小桌子,讓張光直在那裡讀書。二、張光直非常用功,經常熬夜,頭上戴了一圈當時日本人做的「散熱器」。三、張光直有時會責備室友:「你們整天玩,為什麼不做點正事呢?」後來張光直先生由哈佛回台灣擔任中央研究院副院長,對於這樣的成就,俞先生不只一次用豁達的口吻說:「人家過什麼日子?我們過什麼日子?」

一九七八年八月底,國防部總政戰部授權黎明文化出資買下台灣日報,形同封禁,俞先生便突然失業了。失業之後的俞先生,最後應聘去了美國,先在加州的遠東時報,後來到紐約的中報、北美日報擔任總編輯。俞先生中、英文俱佳,在台灣大學唸書的時代也翻譯過書,他所翻譯的第一本書就是後來年輕學子英語學習時必讀的《狄克遜片語》,領過一、二次版稅,幾十年後竟發現這本書連譯者的名字都被換掉了,俞先生一笑置之。在這些年中,我與俞夫人(陳冷女士)偶有書信來往。一九八七年,我赴美留學時,俞先生的大公子俞璿來紐約拉瓜底亞機場接我和內人。記得當天Eastern航空罷工,是以晚了五、六個小時才到達。在前往普大報到之前,我們便住在皇后區的俞府,當時除了日日與俞璿參觀紐約各個聞名已久的景點之外,還曾遠赴西點軍校;記得就在西點軍校的一處花園,我突然被狂蜂猛螫,抱頭鼠竄。

有一次我與俞先生在他的住處旁的小公園閒坐,他告訴我「美國是一個真正可以隱居的地方」,對於這句話我曾沉思許久。一九八七年八月末,是俞府全家用車子把我與內人送到普林斯頓大學的勞倫斯宿舍,開始五年多的留學生活。

我與俞先生第三度盤桓是在一九九三年的台北。這時他已應余紀忠董事長之約,從美洲中國時報回台擔任中國時報總主筆,並且聘我為「主筆」,議論時政。對我來說「主筆」這個工作挑戰非常大,嚴格說來表現也不出色。我當然也隱然覺得這是余、俞兩位先生照顧我,給我一份津貼的意思。當時正是李登輝主政的高峰,我記得有一次談論台灣未來的發展時,俞先生說,李登輝應該是想把台灣交付給國際社會。

俞先生思想開通、作風爽朗,他大我將近三十歲,卻始終以小友待我,從我們剛認識開始,便始終對我有所期許。他頭腦清晰、文筆洗鍊,一篇一、兩千字的社論,常常操筆立就、一氣呵成。對於正在發展的時事,通常也有非常準確的掌握,所以長年負責報紙的言論,後來到自由時報當副社長時,也是兼任總主筆一職。

俞先生在台灣威權時代主持各大媒體,陳獨秀說:「出了研究室便是監獄」,好像這是「辣手著文章」的讀書人應有的歸宿。俞先生雖然幸而不曾進過監獄,但我親見他數度從總編輯的位置失業,「失業」也算是一個媒體人的天職吧!不過,俞先生半世紀新聞人生涯中,「失業」都只是短暫,他總是很快又被重用,開闢新戰場,正因如此,才會有歷任八家華文媒體的豐富閱歷,見證半世紀海內外華文媒體的發展。

俞先生在二○一八年二月底開始在《上報》發表他的「編輯台憶往」,止於二○一九年六月底,每篇約四千餘字,引起廣大迴響,這些文章以時間脈絡為敘述主軸,一篇篇寫來,歷數新聞生涯的進入契機與重要轉折,不僅僅是個人的回顧,其實也是時代的縮影。他五十年的新聞生涯前期與「蔣經國時代」同幅奏,中後期則歷經李登輝時代,及台灣首度政權移轉的波濤洶湧,從黨禁、報禁的見證者,到報業解禁的言論開放,乃至網路時期的新聞變化,無役不與。行文平易,風格清新,依時依事寫來,讓人一目了然,內容有第一手的現場說明、有左派右派、有統獨交鋒、有時代人物的離合悲歡,更有壯志躊躇的英雄悲憫,以及媒體人失去核心的惋惜。「編輯台憶往」雖是一位終生追求新聞自由的媒體工作者的個人追憶,卻無意間成為當世華文媒體中最重要的時代見聞錄,大筆如椽,值得一讀。

我好像是在一九七○年代後期經陳國榮先生(已故)介紹,認識了《台灣日報》總編輯俞國基先生。當時黨外運動正有風起雲湧之勢,黨內、外鬥爭的主要地盤不在立法院,而是在省議會,所以位於台中的「台灣日報」,因地利之便,常大幅刊出省議會辛辣的質詢稿,成為黨外運動的重要喉舌之一。我記得有一次刊出某位省議員大罵的名言「什麼法統!馬桶啦!」

當時俞先生的交友圈主要也是一群痛恨「三台聯播」的年青人,在他台中的「豪宅」及台北親友住處的客廳中,關心時政的人們齊聚議論台灣未來政治—而所謂的「未來」也便是如果威權政權倒台後可能的政治情況。記得有一次議論中,有人提到將來會是「集體領導」,忘了是哪一位政治學者(好像不在台灣任教)衝口而出,「所有政治體制到最後實質權力都集中在少數一兩個人的手中,沒有什麼『集體領導』這回事」。一語擊醒我這個滿腦子全是不切實際政治想像的大學生。在台中的「豪宅」中,還有另外一位客人,落拓瀟灑的中興大學老師施肇錫,他是史學家施之勉的公子。他總是施然而來,但並不侃侃談論,只是坐在一旁抽菸、喝酒。

當時另外一個談論的主題是俞先生在台大讀書時的室友張光直先生。俞先生經常說到幾件事:一、張光直在學生時代即已獲得李濟的欣賞,李濟在研究室擺一張小桌子,讓張光直在那裡讀書。二、張光直非常用功,經常熬夜,頭上戴了一圈當時日本人做的「散熱器」。三、張光直有時會責備室友:「你們整天玩,為什麼不做點正事呢?」後來張光直先生由哈佛回台灣擔任中央研究院副院長,對於這樣的成就,俞先生不只一次用豁達的口吻說:「人家過什麼日子?我們過什麼日子?」

一九七八年八月底,國防部總政戰部授權黎明文化出資買下台灣日報,形同封禁,俞先生便突然失業了。失業之後的俞先生,最後應聘去了美國,先在加州的遠東時報,後來到紐約的中報、北美日報擔任總編輯。俞先生中、英文俱佳,在台灣大學唸書的時代也翻譯過書,他所翻譯的第一本書就是後來年輕學子英語學習時必讀的《狄克遜片語》,領過一、二次版稅,幾十年後竟發現這本書連譯者的名字都被換掉了,俞先生一笑置之。在這些年中,我與俞夫人(陳冷女士)偶有書信來往。一九八七年,我赴美留學時,俞先生的大公子俞璿來紐約拉瓜底亞機場接我和內人。記得當天Eastern航空罷工,是以晚了五、六個小時才到達。在前往普大報到之前,我們便住在皇后區的俞府,當時除了日日與俞璿參觀紐約各個聞名已久的景點之外,還曾遠赴西點軍校;記得就在西點軍校的一處花園,我突然被狂蜂猛螫,抱頭鼠竄。

有一次我與俞先生在他的住處旁的小公園閒坐,他告訴我「美國是一個真正可以隱居的地方」,對於這句話我曾沉思許久。一九八七年八月末,是俞府全家用車子把我與內人送到普林斯頓大學的勞倫斯宿舍,開始五年多的留學生活。

我與俞先生第三度盤桓是在一九九三年的台北。這時他已應余紀忠董事長之約,從美洲中國時報回台擔任中國時報總主筆,並且聘我為「主筆」,議論時政。對我來說「主筆」這個工作挑戰非常大,嚴格說來表現也不出色。我當然也隱然覺得這是余、俞兩位先生照顧我,給我一份津貼的意思。當時正是李登輝主政的高峰,我記得有一次談論台灣未來的發展時,俞先生說,李登輝應該是想把台灣交付給國際社會。

俞先生思想開通、作風爽朗,他大我將近三十歲,卻始終以小友待我,從我們剛認識開始,便始終對我有所期許。他頭腦清晰、文筆洗鍊,一篇一、兩千字的社論,常常操筆立就、一氣呵成。對於正在發展的時事,通常也有非常準確的掌握,所以長年負責報紙的言論,後來到自由時報當副社長時,也是兼任總主筆一職。

俞先生在台灣威權時代主持各大媒體,陳獨秀說:「出了研究室便是監獄」,好像這是「辣手著文章」的讀書人應有的歸宿。俞先生雖然幸而不曾進過監獄,但我親見他數度從總編輯的位置失業,「失業」也算是一個媒體人的天職吧!不過,俞先生半世紀新聞人生涯中,「失業」都只是短暫,他總是很快又被重用,開闢新戰場,正因如此,才會有歷任八家華文媒體的豐富閱歷,見證半世紀海內外華文媒體的發展。

俞先生在二○一八年二月底開始在《上報》發表他的「編輯台憶往」,止於二○一九年六月底,每篇約四千餘字,引起廣大迴響,這些文章以時間脈絡為敘述主軸,一篇篇寫來,歷數新聞生涯的進入契機與重要轉折,不僅僅是個人的回顧,其實也是時代的縮影。他五十年的新聞生涯前期與「蔣經國時代」同幅奏,中後期則歷經李登輝時代,及台灣首度政權移轉的波濤洶湧,從黨禁、報禁的見證者,到報業解禁的言論開放,乃至網路時期的新聞變化,無役不與。行文平易,風格清新,依時依事寫來,讓人一目了然,內容有第一手的現場說明、有左派右派、有統獨交鋒、有時代人物的離合悲歡,更有壯志躊躇的英雄悲憫,以及媒體人失去核心的惋惜。「編輯台憶往」雖是一位終生追求新聞自由的媒體工作者的個人追憶,卻無意間成為當世華文媒體中最重要的時代見聞錄,大筆如椽,值得一讀。

目次

當世華文媒體第一手的時代見聞錄/王汎森

自序

1.—糊里糊塗進入新聞界

2.—蔣經國在臺灣,三十年後話功過

3.—政治黑手無情,報業紛往海外

4.—撫今追昔,媒體自由那麼難嗎?

5.—進軍大陸辦報,余紀忠未竟之夢

6.—故國緣,臺灣情,余紀忠心繫兩岸前景

7.—臺灣人愛辦報,一報又一報(一)

8.—臺灣人愛辦報,一報又一報(二)

9.—臺灣人愛辦報,一報又一報(三)

10.—美麗島事件衝開新聞自由之門

11.—我與江南─兼述陸鏗與崔蓉芝的黃昏戀

12.—那些年,美國華人圈的左派

13.—意外的人生─左派報紙走一遭

14.—似近忽遠,新聞自由如海市蜃樓

15.—「CD 心情」的心情

16.—美洲中時停刊,三十年後還是一團迷霧

17.—從非綠到深綠,自由時報的奇妙轉身

18.—從政治的恩怨情仇透視自由時報

19.—蘇志誠與新聞圈的幕前幕後

20.—我與宗教界的種種因緣

21.—官員寫社論,早就一拖拉庫

22.—暗藏機鋒,「眉毛」之用大矣哉!

23.—戒嚴時期訪美行的觀察與感觸

24.—「假新聞」與「同路媒體」古已有之

25.—全球中文報業花開花謝

26.—統獨爭鋒,牽動報業變化

自序

1.—糊里糊塗進入新聞界

2.—蔣經國在臺灣,三十年後話功過

3.—政治黑手無情,報業紛往海外

4.—撫今追昔,媒體自由那麼難嗎?

5.—進軍大陸辦報,余紀忠未竟之夢

6.—故國緣,臺灣情,余紀忠心繫兩岸前景

7.—臺灣人愛辦報,一報又一報(一)

8.—臺灣人愛辦報,一報又一報(二)

9.—臺灣人愛辦報,一報又一報(三)

10.—美麗島事件衝開新聞自由之門

11.—我與江南─兼述陸鏗與崔蓉芝的黃昏戀

12.—那些年,美國華人圈的左派

13.—意外的人生─左派報紙走一遭

14.—似近忽遠,新聞自由如海市蜃樓

15.—「CD 心情」的心情

16.—美洲中時停刊,三十年後還是一團迷霧

17.—從非綠到深綠,自由時報的奇妙轉身

18.—從政治的恩怨情仇透視自由時報

19.—蘇志誠與新聞圈的幕前幕後

20.—我與宗教界的種種因緣

21.—官員寫社論,早就一拖拉庫

22.—暗藏機鋒,「眉毛」之用大矣哉!

23.—戒嚴時期訪美行的觀察與感觸

24.—「假新聞」與「同路媒體」古已有之

25.—全球中文報業花開花謝

26.—統獨爭鋒,牽動報業變化

書摘/試閱

1.糊里糊塗進入新聞界

我怎會進入新聞界?我大學四年未想過,研究所三年亦未想過。我平日愛閱讀報章雜誌,但始終覺得這個行業是一座高山,高不可攀,非我輩所能及。

一九六四年,我任教臺南一中新化分部。教學生涯,頗為閒適,亦有得意之處。每日以機車代步,早出晚歸,樂在其中。惟當時薪資微薄,僅供糊口,居住於父母舊宅,無需房租,尚能維持簡單生活。當時年輕教師率多如此,年長教師則居於學校宿舍,雖房屋簡陋,亦未聞任何怨言,有住有吃,別無他求。休閒生活,人手一報,或是聆聽廣播。中廣節目,甚為豐富,除新聞報導外,有歌唱,有相聲,更有長輩一代最喜愛的連續劇。那時的報業,處於蓬勃發展初期,公、民營報均力爭上游,雖受限於三大張之規定,但仍在有限的篇幅內,力求新聞之多采多姿。

因緣際會,開啟新聞之路

國民黨治下,雖限制言論自由,但各報仍設法另闢蹊徑,或專攻社會新聞(如聯合報),或以副刊、專版、專欄取勝(如中央日報),或趁臺灣經濟起飛之勢,以財經新聞為主軸(如徵信新聞報,後改為中國時報)。當年由於運輸不便,南北交通皆以火車為主,南部讀者中午以後方能讀到北部報紙,故當地亦有出版報紙的空間。臺南有黨營的中華日報,高雄則有省政府直營的新生報南部版(一九四九年出刊),因頗受當地讀者歡迎,於一九六一年改名為「臺灣新聞報」。這兩家公營的南部報紙,因佔地理優勢,雖規模無法與北部報紙相比,但南部確有獨立新聞之需求,發行與廣告,均可維持營運,反可自樹一幟,與北部報紙作地域差別之競爭。猶記臺南火車站設有一公告牆,牆上有一大塊閱報欄,每天貼上中華日報,供旅客免費閱讀,這塊壁報居然貼了五十年。前數年我在臺南乘車,仍看到中華日報貼在報欄內,但已看不到讀者駐足報欄前的熱情了。這是臺南一奇景,數十年來的旅客,應都還有記憶。

一九六五年某日,中華日報一版,刊出一則廣告,內容是「本報招考高級編輯」,考試內容除中英文外,還有編輯實務與新聞寫作,錄取人數只有一名,除說明需晚間工作外,未提待遇及其他。友人鼓勵我不妨一試,即使落榜,亦不影響教職與生活。於是我抱著好奇心前往應試,未料竟被錄用。口試時,臺北總社社長楚崧秋親自南下主持,他告訴我:「你完全沒有經驗,編輯實務一科,除標題製作尚可外,其他皆為零分,我們看你的中文能力有潛力,所以錄取你,希望訓練出一個好編輯。」我就這樣迷迷糊糊地踏進了新聞界的大門。一切都茫茫然,報紙是怎麼編成的,我一無所知,居然就坐上了編輯台。記得當時的總編輯蘇任予是一名和藹可親的長者,他與我談了很久,並帶我各處參觀,尤其是排字房與排版房,我宛如進入了迷宮,但大體上,我終於了解一份報紙從文稿到標題,到檢字、排版、校對、印刷等一系列的工作是怎麼進行的。

報界初體驗,只能說失望

我是抱著好奇心進入新聞這一行,進入後,也抱著好奇心去學習,去了解,去交朋友。相當時日以後,我只能用兩個字概括我的感想:「失望」。我承認學習到不少編排的技術,連排字房工人也對我表示讚賞,他們認為我發稿字數精確,不致浪費許多精力檢字而進不了版面。其實這是極簡單的計算,稍稍用心即可,如果不作精確計算,信手發稿,自然會耗費排字工人的時間及精力。

一份報紙水準的高低,仍取決於從業人員之眼光與學養,而不只是那些排版的技術或版面的美化。我進入編輯部後,首先學會編排技術,然後即著力於新聞的選材、新聞的規劃、與外勤記者的互動及交換新聞取捨的觀點。從這些角度來觀察這份報紙,我不免感到沈重的「失望」。

南部中華日報創刊於一九四六年二月(即民國三十五年),斯時臺灣光復不久,百廢待舉,國民黨在接收臺灣之初,即在臺灣南部創刊一份中文報紙,實屬不易。我進入該報時,雖已創刊十餘年,且初具規模,報址設於火車站前大樓,佔地甚廣,氣勢不凡,內部設備一應俱全。位處南部小城,能站穩腳根,時也,運也。

藝評獲好評,「北報」也側目

有幾項特色,值得觀察記錄:

一、創刊時,當地讀者大多數尚不識中文,如臺北之新生報甚至另附兩頁日文版,以便利讀者。中華日報則堅持全用中文,編採同仁自然清一色為外省籍,否則無法下筆為文。我初進報社,同事幾全為中年以上的外省籍,早期來臺者有之,軍中退役者有之,我應算是第一位畢業於臺灣的大學之學生,因而頗有孤單的感覺。尤其該報為黨營報紙,而我當時是「自由中國」月刊的忠實信徒,對國民黨的報紙自有一份疏離感。當初進入此一行業,並非對該報的思想方向有認同感,而只是為了多一份薪資、貼補家用而已。

二、該報編輯部之編採人員,國際新聞知識較為低落,總編輯曾命我每日撰寫一小方塊,剖析、評論國際局勢。對我而言,確為一大挑戰。在臺南這個偏遠城市,國際資訊從何而來?當時美國新聞處有個小型圖書館,那裡可以看到不久前出版的紐約時報亞洲版,亦可看到美國的「時代週刊」與「新聞週刊」,我每週必須跑兩、三趟取材,消化某些特有的國際新聞,供寫作之需。另外,我還兼編半版的「娛樂版」,內容包括影劇、音樂、美術等方面。這個小版面,竟讓我發揮了長才。在該版上,我自己撰寫影評、樂評、美展評論等,獲得不少佳評,甚至有北部報紙注意到這個小版面,驚訝地問:「南部怎會有這樣水準的娛樂版?」但報社內部咸認為這個半版曲高和寡,不受一般讀者歡迎。

由於主編這半版藝文新聞,因而結識了不少南部畫家,其中郭柏川先輩最欣賞我的畫評,進而成為好友。我的電影評論亦頗受佳評,較之臺北大報之影評,毫無遜色。在當時,電影是大眾娛樂的主軸,各影院競相推映熱門電影,因影評直接影響賣座成績,因此業界也重視報紙之影評。曾有某電影院老闆拿著紅包親自拜訪,其動機不問可知,我當然拒而不收。他竟然找到關係,直通老闆,命我停刊影評,引起不少議論,甚至有成功大學教授直接打電話至報社詰問此事。我當然知道,在當時環境之下,絕無爭辯之餘地。

三、一九六九年十月某日,晚間忽然來了一則新聞。中國青年黨前主席左舜生病逝臺北。我在「自由中國」月刊上,見過他的文章,對他的生平也略有所知。他不只是一個政治人物,也是一位傑出的歷史學者,他一生堅持反共,嚮往西方式的民主。他對國民黨也多所批評,絕不容情。他與毛澤東曾有私交,但對他的無情、好權、摧毀文化與教育均大加撻伐,以致不敢居住大陸,遷居香港。在香港期間,他臧否時局、月旦人物,均奮其如椽之筆,口誅筆伐,毫不留情。他念念不忘民主憲政,堅決反共,令人尊敬。他雖為文指責國民黨在臺灣之專制、忽視人權,但較之共產暴力,猶見其自由之一面,故老來仍選擇臺灣為定居之所,亦逝於臺灣。

抱持理想,自期專業新聞人

他逝世那天,新聞分發到我的版面,我見此新聞,心中無限感慨,標題與篇幅都做得很大。在我心目中,他是一代名人,青年黨雖未成氣候,但左舜生本人之學養與人格都值得悼念與讚揚。未料標題呈送副總編輯批審時,他大筆一揮,將這條新聞刪減到只剩香煙盒大小,我立即赴總編輯座前陳述我的看法。他命我坐下,輕聲說:「你知道中華日報是黨營報紙嗎?」我低頭不語。他又說:「左舜生雖是名人,但畢竟是青年黨的領袖,我們新聞做大,會受到批評。」我默默退下,心中自不免意念紛陳,自度這個報紙非我所適。總編對我頗為賞識,曾邀我入黨,並暗示如能入黨,將調整我的工作,言下希望我出任採訪主任,如不入黨,則他亦無能為力。那時,我年輕氣盛,對新聞抱負極高理想,既不願為一黨之私效勞,更不願扭曲事實,作違心之文,調整工作之議,因此作罷。

當時的採訪主任,頗有霸氣,憑著他的資深,無人敢予批評,總編亦奈何不得。某日,正值臺南市議員選舉,他身為採訪主任,自需撰寫特稿,對候選人作一全面分析與評價。斯時尚無黨外勢力,多為國民黨推派之人選,極少數無黨籍人士亦均為地方有勢之人。稿成,送交副總編審閱,我看到副總編皺了一下眉頭,即將原稿交我編輯。我一看內容,幾乎笑出眼淚,他以點名式的寫法,逐個予以評價,其中某些人物,他居然以「不便評論」四字一筆帶過。這類「不便評論」的人物,竟有六名之多。很難想像一篇特稿中,出現「不便評論」的字眼,不便之處何在?亦未加以說明。這種違反新聞寫作方式之「大作」,亦出現於他的另一篇有關美術展覽的特稿中。開頭就說:「我不是藝術專業,也不懂畫的好壞,因為展出人一定要我寫一篇評論,我不得不寫一些意見。」這是什麼評論?令人苦笑而已。身為採訪主任,寫出這樣的特稿,試問如何帶領屬下的記者?只有在一個黨營報紙中,才會出現這種完全背離新聞原則之怪異現象。

我工作不久,陸續有優秀的大學畢業生進入團隊,如蔣震、甘夢龍諸兄,加之原有之俊傑,如張祥堃、王健諸前輩,使中華日報逐漸擺脫一些暮氣,有向上之勢。但我仍認為黨營媒體有其先天枷鎖,而臺北之私營大報如聯合、中時,氣勢如虹,中華雖有地理之優勢,但此優勢隨著時間之轉移,已明顯有不敵傾向,我雖只是兼職,但幾年的經驗與磨練,在心理上,已逐漸調整為職業的新聞人了。

就一個專業的新聞人而言,中華日報絕不能滿足我的理想,我必須另作選擇。一九七一年,「臺灣時報」在高雄創刊,正在招攬人馬。承許世兆先生之推薦,聘我出任該報之編輯主任。我毫無猶豫,立即辭去中華日報編輯工作,也辭去教職,全力投入新聞事業,希望做一個有理想的新聞人。未料此一決定,竟令我走入五十年的新聞大道。

我怎會進入新聞界?我大學四年未想過,研究所三年亦未想過。我平日愛閱讀報章雜誌,但始終覺得這個行業是一座高山,高不可攀,非我輩所能及。

一九六四年,我任教臺南一中新化分部。教學生涯,頗為閒適,亦有得意之處。每日以機車代步,早出晚歸,樂在其中。惟當時薪資微薄,僅供糊口,居住於父母舊宅,無需房租,尚能維持簡單生活。當時年輕教師率多如此,年長教師則居於學校宿舍,雖房屋簡陋,亦未聞任何怨言,有住有吃,別無他求。休閒生活,人手一報,或是聆聽廣播。中廣節目,甚為豐富,除新聞報導外,有歌唱,有相聲,更有長輩一代最喜愛的連續劇。那時的報業,處於蓬勃發展初期,公、民營報均力爭上游,雖受限於三大張之規定,但仍在有限的篇幅內,力求新聞之多采多姿。

因緣際會,開啟新聞之路

國民黨治下,雖限制言論自由,但各報仍設法另闢蹊徑,或專攻社會新聞(如聯合報),或以副刊、專版、專欄取勝(如中央日報),或趁臺灣經濟起飛之勢,以財經新聞為主軸(如徵信新聞報,後改為中國時報)。當年由於運輸不便,南北交通皆以火車為主,南部讀者中午以後方能讀到北部報紙,故當地亦有出版報紙的空間。臺南有黨營的中華日報,高雄則有省政府直營的新生報南部版(一九四九年出刊),因頗受當地讀者歡迎,於一九六一年改名為「臺灣新聞報」。這兩家公營的南部報紙,因佔地理優勢,雖規模無法與北部報紙相比,但南部確有獨立新聞之需求,發行與廣告,均可維持營運,反可自樹一幟,與北部報紙作地域差別之競爭。猶記臺南火車站設有一公告牆,牆上有一大塊閱報欄,每天貼上中華日報,供旅客免費閱讀,這塊壁報居然貼了五十年。前數年我在臺南乘車,仍看到中華日報貼在報欄內,但已看不到讀者駐足報欄前的熱情了。這是臺南一奇景,數十年來的旅客,應都還有記憶。

一九六五年某日,中華日報一版,刊出一則廣告,內容是「本報招考高級編輯」,考試內容除中英文外,還有編輯實務與新聞寫作,錄取人數只有一名,除說明需晚間工作外,未提待遇及其他。友人鼓勵我不妨一試,即使落榜,亦不影響教職與生活。於是我抱著好奇心前往應試,未料竟被錄用。口試時,臺北總社社長楚崧秋親自南下主持,他告訴我:「你完全沒有經驗,編輯實務一科,除標題製作尚可外,其他皆為零分,我們看你的中文能力有潛力,所以錄取你,希望訓練出一個好編輯。」我就這樣迷迷糊糊地踏進了新聞界的大門。一切都茫茫然,報紙是怎麼編成的,我一無所知,居然就坐上了編輯台。記得當時的總編輯蘇任予是一名和藹可親的長者,他與我談了很久,並帶我各處參觀,尤其是排字房與排版房,我宛如進入了迷宮,但大體上,我終於了解一份報紙從文稿到標題,到檢字、排版、校對、印刷等一系列的工作是怎麼進行的。

報界初體驗,只能說失望

我是抱著好奇心進入新聞這一行,進入後,也抱著好奇心去學習,去了解,去交朋友。相當時日以後,我只能用兩個字概括我的感想:「失望」。我承認學習到不少編排的技術,連排字房工人也對我表示讚賞,他們認為我發稿字數精確,不致浪費許多精力檢字而進不了版面。其實這是極簡單的計算,稍稍用心即可,如果不作精確計算,信手發稿,自然會耗費排字工人的時間及精力。

一份報紙水準的高低,仍取決於從業人員之眼光與學養,而不只是那些排版的技術或版面的美化。我進入編輯部後,首先學會編排技術,然後即著力於新聞的選材、新聞的規劃、與外勤記者的互動及交換新聞取捨的觀點。從這些角度來觀察這份報紙,我不免感到沈重的「失望」。

南部中華日報創刊於一九四六年二月(即民國三十五年),斯時臺灣光復不久,百廢待舉,國民黨在接收臺灣之初,即在臺灣南部創刊一份中文報紙,實屬不易。我進入該報時,雖已創刊十餘年,且初具規模,報址設於火車站前大樓,佔地甚廣,氣勢不凡,內部設備一應俱全。位處南部小城,能站穩腳根,時也,運也。

藝評獲好評,「北報」也側目

有幾項特色,值得觀察記錄:

一、創刊時,當地讀者大多數尚不識中文,如臺北之新生報甚至另附兩頁日文版,以便利讀者。中華日報則堅持全用中文,編採同仁自然清一色為外省籍,否則無法下筆為文。我初進報社,同事幾全為中年以上的外省籍,早期來臺者有之,軍中退役者有之,我應算是第一位畢業於臺灣的大學之學生,因而頗有孤單的感覺。尤其該報為黨營報紙,而我當時是「自由中國」月刊的忠實信徒,對國民黨的報紙自有一份疏離感。當初進入此一行業,並非對該報的思想方向有認同感,而只是為了多一份薪資、貼補家用而已。

二、該報編輯部之編採人員,國際新聞知識較為低落,總編輯曾命我每日撰寫一小方塊,剖析、評論國際局勢。對我而言,確為一大挑戰。在臺南這個偏遠城市,國際資訊從何而來?當時美國新聞處有個小型圖書館,那裡可以看到不久前出版的紐約時報亞洲版,亦可看到美國的「時代週刊」與「新聞週刊」,我每週必須跑兩、三趟取材,消化某些特有的國際新聞,供寫作之需。另外,我還兼編半版的「娛樂版」,內容包括影劇、音樂、美術等方面。這個小版面,竟讓我發揮了長才。在該版上,我自己撰寫影評、樂評、美展評論等,獲得不少佳評,甚至有北部報紙注意到這個小版面,驚訝地問:「南部怎會有這樣水準的娛樂版?」但報社內部咸認為這個半版曲高和寡,不受一般讀者歡迎。

由於主編這半版藝文新聞,因而結識了不少南部畫家,其中郭柏川先輩最欣賞我的畫評,進而成為好友。我的電影評論亦頗受佳評,較之臺北大報之影評,毫無遜色。在當時,電影是大眾娛樂的主軸,各影院競相推映熱門電影,因影評直接影響賣座成績,因此業界也重視報紙之影評。曾有某電影院老闆拿著紅包親自拜訪,其動機不問可知,我當然拒而不收。他竟然找到關係,直通老闆,命我停刊影評,引起不少議論,甚至有成功大學教授直接打電話至報社詰問此事。我當然知道,在當時環境之下,絕無爭辯之餘地。

三、一九六九年十月某日,晚間忽然來了一則新聞。中國青年黨前主席左舜生病逝臺北。我在「自由中國」月刊上,見過他的文章,對他的生平也略有所知。他不只是一個政治人物,也是一位傑出的歷史學者,他一生堅持反共,嚮往西方式的民主。他對國民黨也多所批評,絕不容情。他與毛澤東曾有私交,但對他的無情、好權、摧毀文化與教育均大加撻伐,以致不敢居住大陸,遷居香港。在香港期間,他臧否時局、月旦人物,均奮其如椽之筆,口誅筆伐,毫不留情。他念念不忘民主憲政,堅決反共,令人尊敬。他雖為文指責國民黨在臺灣之專制、忽視人權,但較之共產暴力,猶見其自由之一面,故老來仍選擇臺灣為定居之所,亦逝於臺灣。

抱持理想,自期專業新聞人

他逝世那天,新聞分發到我的版面,我見此新聞,心中無限感慨,標題與篇幅都做得很大。在我心目中,他是一代名人,青年黨雖未成氣候,但左舜生本人之學養與人格都值得悼念與讚揚。未料標題呈送副總編輯批審時,他大筆一揮,將這條新聞刪減到只剩香煙盒大小,我立即赴總編輯座前陳述我的看法。他命我坐下,輕聲說:「你知道中華日報是黨營報紙嗎?」我低頭不語。他又說:「左舜生雖是名人,但畢竟是青年黨的領袖,我們新聞做大,會受到批評。」我默默退下,心中自不免意念紛陳,自度這個報紙非我所適。總編對我頗為賞識,曾邀我入黨,並暗示如能入黨,將調整我的工作,言下希望我出任採訪主任,如不入黨,則他亦無能為力。那時,我年輕氣盛,對新聞抱負極高理想,既不願為一黨之私效勞,更不願扭曲事實,作違心之文,調整工作之議,因此作罷。

當時的採訪主任,頗有霸氣,憑著他的資深,無人敢予批評,總編亦奈何不得。某日,正值臺南市議員選舉,他身為採訪主任,自需撰寫特稿,對候選人作一全面分析與評價。斯時尚無黨外勢力,多為國民黨推派之人選,極少數無黨籍人士亦均為地方有勢之人。稿成,送交副總編審閱,我看到副總編皺了一下眉頭,即將原稿交我編輯。我一看內容,幾乎笑出眼淚,他以點名式的寫法,逐個予以評價,其中某些人物,他居然以「不便評論」四字一筆帶過。這類「不便評論」的人物,竟有六名之多。很難想像一篇特稿中,出現「不便評論」的字眼,不便之處何在?亦未加以說明。這種違反新聞寫作方式之「大作」,亦出現於他的另一篇有關美術展覽的特稿中。開頭就說:「我不是藝術專業,也不懂畫的好壞,因為展出人一定要我寫一篇評論,我不得不寫一些意見。」這是什麼評論?令人苦笑而已。身為採訪主任,寫出這樣的特稿,試問如何帶領屬下的記者?只有在一個黨營報紙中,才會出現這種完全背離新聞原則之怪異現象。

我工作不久,陸續有優秀的大學畢業生進入團隊,如蔣震、甘夢龍諸兄,加之原有之俊傑,如張祥堃、王健諸前輩,使中華日報逐漸擺脫一些暮氣,有向上之勢。但我仍認為黨營媒體有其先天枷鎖,而臺北之私營大報如聯合、中時,氣勢如虹,中華雖有地理之優勢,但此優勢隨著時間之轉移,已明顯有不敵傾向,我雖只是兼職,但幾年的經驗與磨練,在心理上,已逐漸調整為職業的新聞人了。

就一個專業的新聞人而言,中華日報絕不能滿足我的理想,我必須另作選擇。一九七一年,「臺灣時報」在高雄創刊,正在招攬人馬。承許世兆先生之推薦,聘我出任該報之編輯主任。我毫無猶豫,立即辭去中華日報編輯工作,也辭去教職,全力投入新聞事業,希望做一個有理想的新聞人。未料此一決定,竟令我走入五十年的新聞大道。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。