定價

:NT$ 250 元優惠價

:90 折 225 元

舊版無法訂購

商品簡介

作者簡介

序

目次

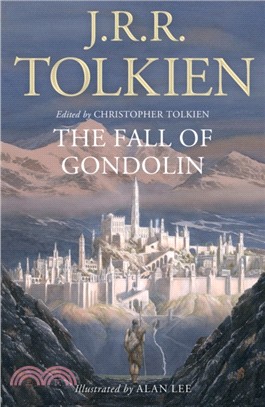

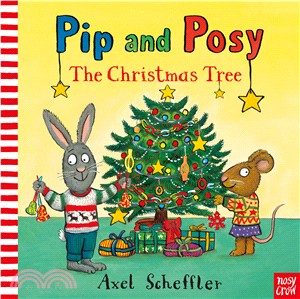

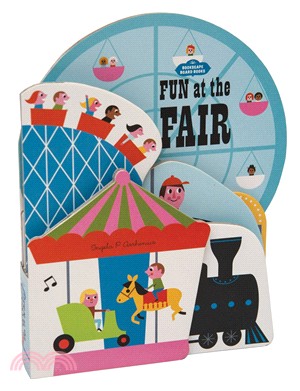

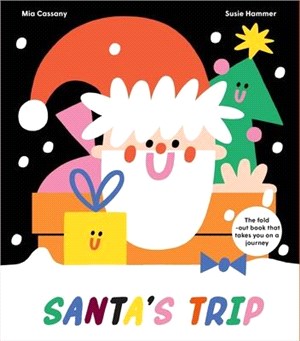

相關商品

商品簡介

從來討論朱熹,大多由門戶之見出發。五四以後,則改由西方哲學視線,以評朱子。謂為唯心唯物,客觀主觀等等。本書絕不採用此種觀點,而乃由《朱子文集》,《朱子語類》等朱子本人著作立論。全書分四大部份。一為朱 子之思想,包括太極、理、氣、天、格物,與修養。一為朱子之活動,如其授徒,著述,與行政。三為友輩之交遊。其與張南軒、呂東萊、陸象山、陳亮往來,各佔一章。四為朱子之道統觀念,朱學後繼,與韓日歐美之朱子學。 此外,朱子之名號、家屬、師承、和與佛教之交涉,亦述及焉。所論多為中韓日學人所未言者,如朱子生活之酒興、歌唱、貧乏以至印書發售是也。即名號、親屬、與友輩門人之交際,和與佛教之關係,亦不乏新資料焉。

作者簡介

陳滎捷

廣東開平縣人,一九○一年生,現籍美國,嶺南大學學士,哈佛大學哲學博士,達慕思學院與華巴斯學院榮譽博士,歷任嶺南大學教務長,夏威夷大學與達慕思學院教授,徹談慕學院講座教授,現任哥倫比亞大學兼任教授,中央研究院院士。

序

自 序

朱子之思想,源遠流長。影響我國、韓國與日本思想、政治、社會,凡數百載。歷代奉為官學。至清代中葉,漢學崛起,乃與宋學爭衡。五四以來,更為知識階級所唾棄。以為不合潮流,我國貧弱,皆由朱學之故。於是恥談朱子。由一九四九年至一九六三年十五年間,據筆者調查,談朱熹者只論文五篇,書一本而已。且此書乃日本之朱子學而非我國之朱子學也。論文皆全面攻擊,謂其扶護封建,為地主服務,以三綱五常壓制個人與女性。此是以觀念立場,感情作用,而非根據歷史之判斷。夫封建思想與三綱五常,乃我國堅立不撓之傳統。在此環境之內,任何思想家不能逃出範圍。故謂朱子為非革命家則可,而以現代標準評七八百年以前之思想則不可。抑朱子亦非完全守舊者。觀其仁、理、性、命等理論,新見殊多。其《四書章句集註》有新義者,凡七十餘處。朱子一生重禮,禮制亦參用古今禮儀,以實用為主。朱子之時,佛老之宮遍天下。儒家學校,則一郡一縣,僅一置焉。于是朱子修復書院,建築精舍。其門人又建立書院。儼然使南宋全國成為一強健之書院運動。挽狂瀾於既倒。謂之使我國不至如日本之佛教化,不為過也。吾人應以客觀態度,撇開觀念立場,以評論朱子,取長舍短。朱子終身教學,即本此旨。

筆者在美國講授中國哲學五十年。在初美國人士對中國思想,全以消極視之,蓋謂儒家比不上基督教也。其時我國學人之在美者,專事抗辯,強調物質文明,我雖落後,而精神價值,則比西洋為優。筆者以為如此弄巧反拙。介紹中國思想,自應不毀不譽。於是編《中國哲學資料書》,任讀者自作品評。相信儒釋道各有所長,自然水落石出。近年朱子思想漸受注意,乃努力研究。先後成《朱學論集》、《朱子門人》、《朱子新探索》等書。歷次國際會議,亦以朱子為題。畢竟物極必反,猛攻朱子之風漸弱,轉而對朱子思想,發生興趣。筆者乃於一九八二年舉行國際朱熹會議。接續有廈門一九八七年之國際朱熹會議,一九九○年又有武夷山朱熹研究中心之國際會議。再接再厲,促進客觀評論之境,誠可賀也。

本書之作,希能作客觀評論之一助。不事鼓吹,亦不事攻擊。分思想、事功、交遊與傳播四部份。完全根據朱子本人著作。發現新資料不少,思以貢獻研究之微力耳。

目次

《世界哲學家叢書》總序

自 序

第一章 朱子傳略

第二章 朱子之名號與家屬

第三章 朱子之師

第四章 朱子論太極

第五章 朱子論理氣

第六章 朱子論天

第七章 朱子論格物

第八章 朱子論修養

第九章 諸生、精舍、與書院

第十章 朱子之著述

第十一章 朱子之生活

第十二章 朱子之政績

第十三章 朱子與張南軒

第十四章 朱子與呂東萊

第十五章 朱子與陸象山

第十六章 朱子與陳亮

第十七章 道統與後繼

第十八章 朱子與佛教

第十九章 韓國、日本、歐美之朱子學

朱子年譜要略

參考書目

索 引

自 序

第一章 朱子傳略

第二章 朱子之名號與家屬

第三章 朱子之師

第四章 朱子論太極

第五章 朱子論理氣

第六章 朱子論天

第七章 朱子論格物

第八章 朱子論修養

第九章 諸生、精舍、與書院

第十章 朱子之著述

第十一章 朱子之生活

第十二章 朱子之政績

第十三章 朱子與張南軒

第十四章 朱子與呂東萊

第十五章 朱子與陸象山

第十六章 朱子與陳亮

第十七章 道統與後繼

第十八章 朱子與佛教

第十九章 韓國、日本、歐美之朱子學

朱子年譜要略

參考書目

索 引

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。