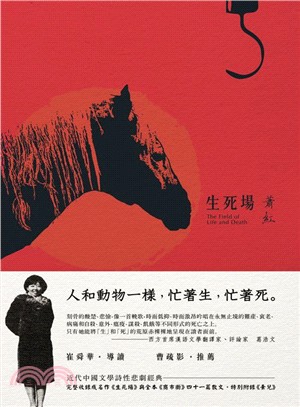

生死場

商品資訊

商品簡介

刻骨的酸楚、悲愴,像一首輓歌,時而低抑、時而激昂地吟唱在永無止境的難產、衰老、病痛和自殺、意外、瘟疫、謀殺、飢餓等不同形式的死亡之上。

只有她能將「生」和「死」的荒原赤裸裸地呈現在讀者面前。

-西方首席漢語文學翻譯家˙評論家

近代中國文學詩性悲劇經典之作

完整收錄成名作《生死場》與全本《商市街》四十一篇散文,特別附錄《棄兒》

◎生死場

以東北農村為背景,蕭紅一個女人,書寫一群女人。

這群女人牲畜般地被踐踏、被凌遲、被犧牲,宛如傳統社會的刑罰。

在〈生死場〉中,生與死對人們來說早已不再重要,因為生命,不過就是悲劇的循環,周而復始,早已麻木……

蕭紅以女性作家特有的纖細與柔美刻畫了深沉的人性與社會,鮮明淋漓地高唱生命的輓歌。

◎商市街

一九三二年,二十二歲的蕭紅與蕭軍賃居於商市街二十五號,相愛,但是貧窮。

若說蕭紅為愛而生,那麼《商市街》便寄託了她最熾烈的愛情──四十一篇散文,字字沉浸於愛情之中,訴說那些竊喜與憂傷;它們又瑣碎地拼湊出世態百貌:百姓生 活的艱辛、繁華都市的貧富懸殊、知識分子的滿腔熱血,歡笑、迷茫、患得患失,雖是自傳性的寫作,在個人悲喜之外,更映照了當時的市井風情。

◎棄兒

蕭紅曾經孕育過兩個孩子。她懷著第一個孩子與蕭軍戀愛,孩子生下後便立刻送人。

她又懷著蕭軍的孩子嫁給了端木蕻良,她告訴朋友:「孩子頭天夜裡便抽風而死。」

《棄兒》是一篇非虛構小說,講述一名知識女性因經濟困難,而將剛生下的嬰孩送走的故事,正是蕭紅自己未婚先孕、將孩子送人的心事……

作者簡介

一九一一年,蕭紅生於哈爾濱市呼蘭區,原名張迺瑩,是當地一個封建地主家庭的女兒。她自幼喪母,一生苦苦掙扎於愛情、現實、理想之中,尤其以她與蕭軍之間的愛情最為人所聞。

一九二七年,蕭紅進入哈爾濱市東省特別區區立第一女子中學(現哈爾濱市蕭紅中學),就此開啟了浸淫文學的大門──她喜愛繪畫,大量閱讀中外文文學作品,還以「悄吟」為筆名,在校刊上發表了詩作。中國正值多事之際,國族大義也燃燒在少女蕭紅的心頭,在她參加過抗日活動中,始終站在隊伍前頭,堅定、勇敢地訴求正義,足見她不屈不撓、敢為反抗的錚錚鐵骨。

身為女子,期盼愛情,似乎是天經地義之事──愛情豐富了她短暫的生命,也一而再、再而三地打擊她多情敏感的心。一九三○年,蕭紅為了抗拒與父母指定的未婚夫汪恩甲成婚,便假意答應婚事,從家中騙出一筆錢後出走北平,打算繼續自己的學業,並和當時的情人陸哲舜分屋同居。這段青澀的戀情不久後便在經濟的壓力下化為泡影;蕭紅回到家鄉,兩次被家人軟禁,在姑姑的幫助下逃到哈爾濱流浪,生活困苦之下,只好與汪恩甲再次交往。

一九三一年底,蕭紅與汪恩甲入住「東興舜旅館」。她當時身懷六甲,然而,汪恩甲拋棄了她,離開後便全無消息,她被迫為積欠的食宿費買單。在陷於被賣到妓院還債的絕境之時,蕭紅寫信向《國際協報》文藝副刊的主編求助,因緣際會地結識了受託前往東興舜旅館探視的蕭軍,就此展開了「二蕭」命運一般的熱戀。而蕭紅的第一個孩子,生下後便旋即送人。

蕭軍帶領蕭紅真正踏上了創作的道路,對蕭軍的愛情與創作的激情,也成了蕭紅生活的最大動力,她與蕭軍同居,出版了合集《跋涉》,一炮打響了二蕭在文壇的知名度,被譽為「黑暗現實中兩顆閃閃發亮的明星」。

二蕭的愛情,僅僅維持了六年。在與蕭軍共同的生活中,蕭紅創作出《生死場》、《商市街》等重要作品,也結識了魯迅、矛盾、葉紫等舉足輕重的人物。一九三六年,蕭軍與女作家陳涓發生感情糾葛,蕭紅大受打擊,決定赴日療傷;同年,亦師亦友的魯迅去世,蕭紅極度哀傷。

一九三八年,二蕭分手,懷著蕭軍的孩子,蕭紅立刻與端木蕻良確定了戀愛關係,兩人結婚。蕭紅產下一名男嬰,據蕭紅稱,這名男嬰「頭天夜裡便抽風而死」。

一九三九年,和端木蕻良前往香港躲避戰爭轟炸。

一九四○年,《呼蘭河傳》完稿,蕭紅的創作生涯達到顛峰,也就是此年,她開始失眠、咳嗽加劇,往返醫院。友人駱賓基答應端木蕻良照料蕭紅,直至最後,陪伴在蕭紅身邊的,不是端木蕻良,是駱賓基。

一九四二年,蕭紅先於養和醫院開刀,手術後卻發現醫生誤診,便轉進瑪麗醫院,因安裝了喉口呼吸銅管而無法言語,寫下:「我將與藍天碧水永處,留得半部『紅樓』給別人寫了……半生盡遭冷眼、冷遇,身先死,不甘、不甘!」三日後逝世,得年三十一歲。

蕭紅一生跌宕起伏,逃出家門、未婚先孕、敢愛敢恨,惹人青眼無數。然而,她將寬廣的胸襟與生命的思考盡數融於創作之中,寫出橫越性別的大氣與殘酷。

名人/編輯推薦

● 崔舜華╱專文

● 曹疏影╱推薦

● 魯迅:

生的堅強,死的掙扎,卻往往已經力透紙背。

● 胡風:

我們看到了女性纖細的感覺,也看到了非女性的雄邁的胸境。

● 崔舜華:

蕭紅是這樣的作家:讀者才觸到紙緣,幾乎就能確信眼前是天才的語言。

如死的生活,方生的死寞 ◎崔舜華

看完《黃金時代》的時候,正是我離蕭紅最遠的時候。

蕭紅生活的時代是中國最好的歲月,也是最壞的日子。無論是人是鬼,是草株是犬隻,都像電影裡的臺詞──「一切都是自由的」──石礫在顫抖,風在燃燒,黃昏血紅,星辰熾烈猶如旭日;從哈爾濱經北平到上海,火與雪,生與死,如晝夜雙雙藏疊,交錯明滅。那是人心的狂歡,革命者與逃亡者的盛宴,最撒野的瘋狂與最精妙的才智,從文學家的嘴裡,筆下,成批成瀑地競噴爆發,時代的暴洪逼迫中國這老婦把自己重新生過了一回。

二十歲時我開始讀蕭紅,那絕不算我最好的年月,但總不算太壞。我滿心傾慕著那樣的時代──只要喊得夠響、寫得痛快,便能掙得一小塊錦緞般燦亮亮的自由,燙勃勃的握在手裡和人見面、談話,拚命地寫,拚命地主張。只要你有一點點才華,一點點夢,這個時代都會自動幫你實現,即使只是曇放一瞬,也值得。

二十三歲,我從學生宿舍搬到學校附近的廉價雅房,那時我初初與家人決裂,夜夜失眠,幾乎天天和隔壁室友的噪音進行意志的肉搏。安靜時又反覆焦慮微薄的打工收入,胸口柴火般燒著論文進度,為自己生存於世感到痛苦,羞愧,憤怒,任性妄為。但這一切都無法阻擋我窩在四坪大的簡陋居所,為了這世紀初三十年文學場中的一切大膽心蕩神馳──那才叫作活啊,我願意用一切去換那樣地活,就一次。

蕭紅則更過火了,她是我所知道最不懂節制的人,她擁抱的,贈予的,創造的,毀壞的,都一概不吝不惜。我先讀了《呼蘭河傳》,立即瘋迷著小說裡純粹細密的語言風景,你能聽見這聰明又執拗的女子正對你說話,彷彿你就是她的情人,她無緣認識的最親的家人。偶爾她又流露一些世故,像一手雪白紗布巍巍裹住一塊礪石,稜角上一層溫柔模糊。

先讀《呼蘭河傳》再讀《生死場》,就像從她的死讀回她的生,從潦倒病老溯回了朝陽青春。《生死場》絕非現代文學中結構最精密、語言最成熟的小說,相反地它敘事鬆散,缺乏情節,語言少有機鋒和修飾,文句之下暗沸著難以按捺的焦慮:身體的變形,貧病的磨難,人性裡最粗糙原始的生存本能。野合與生產,暴力與殺戮,貧瘠的東北荒地,人俯仰於自然也憎恨自然,人與環境過度親密而直接的接觸,使獸有人的眼睛,人有獸的面孔;戰爭,革命,逃亡與陰謀,世界鬧了一陣,野了一陣,又安靜下來。

蕭紅是這樣的作家:讀者才觸到紙緣,幾乎就能確信眼前是天才的語言。這樣的寫作者多麼珍稀,她坐擁驚人才華,命卻苦蹇,柔弱貧病最終潦倒而死。她是一個矛盾的人,懦弱時比枕頭縫裡漏下的一捻羽絨還輕,東北性子燒起來,又似一面勇莽大響的戰鼓;她擁有太多的愛,給她愛以及不愛的人去大把揮霍,每回談起感情簡直方生方死,一塌糊塗。許多人愛議論蕭紅的戀愛史,她的出逃,她的背叛,她的婚姻,一把鬆了弦的胡琴,荒腔走板;三十一年,不過流星一瞬,她留下許多病,許多文字,無休無盡的猜度與謊言,乾柴烈火越燒越清淨。

這敏感任性的女子,眼內的生活滿溢著死,她過的生活本身就是一種死,無論外面多熱鬧,多明亮,自己裡頭總要命地寂寞,忍不住時不時就陰慘慘地鬧上一場。我想,唯獨擁有極巨大靈魂的人,才能從這倉皇短促人生裡擠出這麼多事端,浪費這麼多愛這麼多傷心,除了寫字,一無所有。蕭紅讓我想起自己曾經天真熱切,曾渴望生命如花火綻放,如花火凋謝;如今,終究在越過了三十歲的一個深夜想著這奇異的女子,她自北方來,死滅於寒冬,足以讓我在早春夜晚打著這篇文章,錯覺感到彷彿已攜手活過了某個黃金時代,最寂寞,方重生。

目次

推薦╱崔舜華

如死的生活,方生的死寞

生死場

商市街

歐羅巴旅館

雪天

他去追求職業

家庭教師

來客

提籃者

餓

搬家

最末的一塊木柈

黑「列巴」和白鹽

度日

飛雪

他的上唇掛霜了

當鋪

借

買皮帽

廣羊告員的夢想

新識

「牽牛房」

十元鈔票

同命運的小魚

幾個歡快的日子

女教師

春意掛上了樹梢

小偷、車伕和老頭

公園

夏夜

家庭教師是強盜

冊子

劇團

白面孔

又是冬天

門前的黑影

決意

一個南方的姑娘

生人

又是春天

患病

十三天

拍賣家具

最後的一個星期

棄兒

蕭紅年表

書摘/試閱

壹、麥場

一隻山羊在大道邊嚙嚼榆樹的根端。

城外一條長長的大道,被榆樹蔭蒙蔽著。走在大道中,像是走進一個動盪遮天的大傘。

山羊嘴嚼榆樹皮,黏沫從山羊的鬍子流延著。被刮起的這些黏沫,彷彿是胰子的泡沫,又像粗重浮游著的絲條;黏沫掛滿羊腿。榆樹顯然是生了瘡癤,榆樹帶著偌大的疤痕。山羊卻睡在蔭中,白囊一樣的肚皮起起落落。

菜田裡一個小孩慢慢地踱走。在草帽蓋伏下,像是一棵大型菌類。

捕蝴蝶嗎?捉蚱蟲嗎?小孩在正午的太陽下。

很短時間以內,跌步的農夫也出現在菜田裡。一片白菜的顏色有些相近山羊的顏色。

毗連著菜田的南端生著青穗的高粱的林。小孩鑽入高粱之群裡,許多穗子被撞著,從頭頂墜下來。有時也打在臉上。葉子們交結著響,有時刺痛著皮膚。那裡是綠色的甜味的世界,顯然涼爽一些。時間不久,小孩子爭著又走出最末的那棵植物。立刻太陽燒著他的頭髮,機靈的他把帽子扣起來,高空的藍天遮覆住菜田上閃耀的陽光,沒有一塊行雲。一株柳條的短枝,小孩挾在腋下,走路的他兩腿膝蓋遠遠的分開,兩隻腳尖向裡勾著,勾得腿在抱著個盆樣。跛腳的農夫早已看清是自己的孩子了,他遠遠地完全用喉音在問著:

「羅圈腿,唉呀!……不能找到?」

這個孩子的名字十分象徵著他。他說:「沒有。」

菜田的邊道,小小的地盤,繡著野菜。經過這條短道,前面就是二里半的房窩,他家門前種著一株楊樹,楊樹翻擺著自己的葉子。每日二里半走在楊樹下,總是聽一聽楊樹的葉子怎樣響;看一看楊樹的葉子怎樣擺動?楊樹每天這樣……他也每天停腳。今天是他第一次破例,什麼他都忘記,只見跛腳跛得更深了!每一步像在踏下一個坑去。

土屋周圍,樹條編做成牆,楊樹一半蔭影灑落到院中;麻面婆在蔭影中洗濯衣裳。正午田圃間只留著寂靜,惟有蝴蝶們為著花,遠近的翩飛,不怕太陽燒燬它們的翅膀。一切都回藏起來,一隻狗出尋著有蔭的地方睡了!蟲子們也回藏不鳴!

汗水在麻面婆的臉上,如珠如豆,漸漸浸著每個麻痕而下流。麻面婆不是一隻蝴蝶,她生不出磷膀來,只有印就的麻痕。

兩隻蝴蝶飛戲著閃過麻面婆,她用溼的手把飛著的蝴蝶打下來,一個落到盆中溺死了!她的身子向前繼續伏動,汗流到嘴了,她舐嘗一點鹽的味,汗流到眼睛的時候,那時非常辣,她急切用溼手揩拭一下,但仍不停的洗濯。她的眼睛好像哭過一樣,揉擦出髒污可笑的圈子,若遠看一點,那正合乎戲台上的丑角;眼睛大得那樣可怕,比起牛的眼睛來更大,而且臉上也有不定的花紋。

土房的窗子,門,望去那和洞一樣。麻面婆踏進門,她去找另一件要洗的衣服,可是在炕上,她抓到了日影,但是不能拿起,她知道她的眼睛是暈花了!好像在光明中忽然走進滅了燈的夜。她休息下來。感到非常涼爽。過一會在蓆子下面她抽出一條自己的褲子。她用褲子抹著頭上的汗,一面走回樹蔭放著盆的地方,她把褲子也浸進泥漿去。

褲子在盆中大概還沒有洗完,可是搭到籬牆上了!也許已經洗完?麻面婆的事是一件跟緊一件,有必要時,她放下一件又去做別的。

鄰屋的煙筒,濃煙衝出,被風吹散著,布滿全院。煙迷著她的眼睛了!她知道家人要回來吃飯,慌張著心弦,她用泥漿浸過的手去牆角拿茅草,她沾了滿手的茅草,就那樣,她燒飯,她的手從來沒用清水洗過。她家的煙筒也冒著煙了。過了一會,她又出來取柴,茅草在手中,一半拖在地面,另一半在圍裙下,她是擁著走。頭髮飄了滿臉,那樣,麻面婆是一隻母熊了!母熊帶著草類進洞。

濃煙遮住太陽,院中一霎幽暗,在空中煙和雲似的。

籬牆上的衣裳在滴水滴,蒸著污濁的氣。全個村莊在火中窒息。午間的太陽權威著一切了!

「他媽的,給人家偷著走了吧?」

二里半跛腳厲害的時候,都是把屁股向後面斜著,跛出一定的角度來。他去拍一拍山羊睡覺的草棚,可是羊在哪裡?

「他媽的,誰偷了羊……混帳種子!」

麻面婆聽著丈夫罵,她走出來凹著眼睛:「飯晚啦嗎?看你不回來,我就洗些個衣裳。」

讓麻面婆說話,就像讓豬說話一樣,也許她喉嚨組織法和豬相同,她總是發著豬聲。

「唉呀!羊丟啦!我罵你那個傻老婆幹什麼?」

聽說羊丟,她去揚翻柴堆,她記得有一次羊是鑽過柴堆。但是,那在冬天,羊為著取暖。她沒有想一想,六月天氣,只有和她一樣傻的羊才要鑽柴堆取暖。她翻著,她沒有想。全頭髮灑著一些細草,她丈夫想止住她,問她什麼理由,她始終不說。她為著要作出一點奇跡,為著從這奇跡,今後要人看重她,表明她不傻,表明她的智慧是在必要的時節出現,於是像狗在柴堆上耍得疲乏了!手在扒著髮間的草稈,她坐下來。她意外的感到自己的聰明不夠用,她意外的對自己失望。

過了一會鄰人們在太陽底下四面出發,四面尋羊;麻面婆的飯鍋冒著氣,但,她也跟在後面。

二里半走出家門不遠,遇見羅圈腿,孩子說:

「爸爸,我餓!」

二里半說:「回家去吃飯吧!」

可是二里半轉身時老婆和一捆稻草似的跟在後面。

「你這老婆,來幹什麼?領他回家去吃飯。」

他說著不停地向前跛走。

黃色的,近黃色的麥地只留下短短的根苗。遠看來麥地使人悲傷。在麥地盡端,井邊什麼人在汲水。二里半一隻手遮在眉上,東西眺望,他忽然決定到那井的地方,在井沿看下去,什麼也沒有,用井上汲水的桶子向水底深深的探試,什麼也沒有。最後,絞上水桶,他伏身到井邊喝水,水在喉中有聲,像是馬在喝。

老王婆在門前草場上休息。

「麥子打得怎麼樣啦?我的羊丟了!」

二里半青色的面孔為了丟羊更青色了!

咩……咩……咩……?羊叫?不是羊叫,尋羊的人叫。

林蔭一排磚車經過,車伕們嘩鬧著。山羊的午睡醒轉過來,它迷茫著用犄角在周身剔毛。為著樹葉綠色的反映,山羊變成淺黃。賣瓜的人在道旁自己吃瓜。那一排磚車揚起浪般的灰塵,從林蔭走上進城的大道。

山羊寂寞著,山羊完成了它的午睡,完成了它的樹皮餐,而回家去了。山羊沒有歸家,它經過每棵高樹,也聽遍了每張葉子的唰鳴,山羊也要進城嗎!它奔向進城的大道。

咩……咩……羊叫?不是羊叫,尋羊的人叫。二里半比別人叫出更大聲,那不像羊叫,像一條牛了!

最後,二里半和地鄰動打,那樣,他的帽子,像斷了線的風箏,飄搖著下降,從他頭上飄搖到遠處。

「你踏碎了俺的白菜!你……你……」

那個紅臉長人,像是魔王一樣,二里半被打得眼睛暈花起來,他去抽拔身邊的一棵小樹;小樹無由的被害了,那家的女人出來,送出一隻攪醬缸的耙子,耙子滴著醬。

他看見耙子來了,拔著一棵小樹跑回家去,草帽是那般孤獨的丟在井邊,草帽他不知戴過了多少年頭。

二里半罵著妻子:「混蛋,誰吃你的焦飯!」

他的面孔和馬臉一樣長。麻面婆驚惶著,帶著愚蠢的舉動,她知道山羊一定沒能尋到。

過了一會,她到飯盆那裡哭了!「我的……羊,我一天一天喂……喂大的,我撫摸著長起來的!」

麻面婆的性情不會抱怨。她一遇到不快時,或是丈夫罵了她,或是鄰人與她拌嘴,就連小孩子們擾煩她時,她都是像一攤蠟消融下來。她的性情不好反抗,不好爭鬥,她的心像永遠貯藏著悲哀似的,她的心永遠像一塊衰弱的白棉。她哭抽著,任意走到外面把曬乾的衣裳摘進來,但她絕對沒有心思注意到羊。

可是會旅行的山羊在草棚不斷的搔癢,弄得板房的門扇快要掉落下來,門扇摔擺的響著。

下午了,二里半仍在炕上坐著。

「媽的,羊丟了就丟了吧!留著它不是好兆相。」

但是妻子不曉得養羊會有什麼不好的兆相,她說:

「哼!那麼白白地丟了?我一會去找,我想一定在高粱地裡。」

「你還去找?你別找啦!丟就丟了吧!」

「我能找到它呢!」

「唉呀,找羊會出別的事哩!」

他腦中迴旋著挨打的時候:——草帽像斷了線的風箏飄搖著下落,醬耙子滴著醬。快抓住小樹,快抓住小樹。……二里半心中翻著這不好的兆相。

他的妻子不知道這事。她朝向高粱地去了!蝴蝶和別的蟲子熱鬧著,田地上有人工作。她不和田上的婦女們搭話,經過留著根的麥地時,她像微點的爬蟲在那裡。陽光比正午鈍了些,蟲鳴漸多了;蝶飛漸多了!

老王婆工作剩餘的時間,盡是述說她無窮的命運。她的牙齒為著述說常常切得發響,那樣她表示她的憤恨和潛怒。在星光下,她的臉紋綠了些,眼睛發青,她的眼睛是大的圓形。有時她講到興奮的話句,她發著嘎而沒有曲折的直聲。鄰居的孩子們會說她是一頭「貓頭鷹」,她常常為著小孩子們說她「貓頭鷹」而憤激:她想自己怎麼會成個那樣的怪物呢?像啐著一件什麼東西似的,她開始吐痰。

孩子們的媽媽打了他們,孩子跑到一邊去哭了!這時王婆她該終止她的講話,她從窗洞爬進屋去過夜。但有時她並不注意孩子們哭,她不聽見似地,她仍說著那一年麥子好;她多買了條牛,牛又生了小牛,小牛後來又怎樣?……她的講話總是有起有落;關於一條牛,她能有無量的言詞:牛是什麼顏色?每天要吃多少水草?甚至要說到牛睡覺是怎樣的姿勢。

但是今夜院中一個討厭的孩子也沒有,王婆領著兩個鄰婦,坐在一條餵豬的槽子上,她們的故事便流水一般地在夜空裡延展開。

天空一些雲忙走,月亮陷進雲圍時,雲和煙樣,和煤山樣,快要燃燒似地。再過一會,月亮埋進雲山,四面聽不見蛙鳴;只是螢蟲閃閃著。

屋裡,像是洞裡,響起鼾聲來,布遍了的聲波旋走了滿院。天邊小的閃光不住的在閃合。王婆的故事對比著天空的雲:「……一個孩子三歲了,我把她摔死了,要小孩子我會成了個廢物。……那天早晨……我想一想!……早晨,我把她坐在草堆上,我去餵牛;草堆是在房後。等我想起孩子來,我跑去抱她,我看見草堆上沒有孩子;我看見草堆下有鐵犁的時候,我知道,這是惡兆,偏偏孩子跌在鐵犁一起,我以為她還活著呀!等我抱起來的時候……啊呀!」

一條閃光裂開來,看得清王婆是一個興奮的幽靈。全麥田,高粱地菜圃,都在閃光下出現。婦人們被惶惑著,像是有什麼冷的東西,撲向她們的臉去。閃光一過,王婆的話聲又連續下去:

「……啊呀!……我把她丟到草堆上,血盡是向草堆上流呀!她的小手顫顫著,血在冒著氣從鼻子流出,從嘴也流出,好像喉管被切斷了。我聽一聽她的肚子還有響;那和一條小狗給車輪壓死一樣。我也親眼看過小狗被車輪軋死,我什麼都看過。這莊上的誰家養小孩,一遇到孩子不能養下來,我就去拿著鉤子,也許用那個掘菜的刀子,把孩子從娘的肚裡硬攪出來。孩子死,不算一回事,你們以為我會暴跳著哭吧?我會嚎叫吧?起先我心也覺得發顫,可是我一看見麥田在我眼前時,我一點都不後悔,我一滴眼淚都沒淌下。以後麥子收成很好,麥子是我割倒的,在場上一粒一粒我把麥子拾起來,就是那年我整個秋天沒有停腳,沒講閒活,像連口氣也沒得喘似的,冬天就來了!到冬天我和鄰人比著麥粒,我的麥粒是那樣大呀!到冬天我的背曲得有些厲害,在手裡拿著大的麥粒。可是,鄰人的孩子卻長起來了!……到那時候,我好像忽然才想起我的小鐘。」

王婆推一推鄰婦,蕩一蕩頭:「我的孩子小名叫小鐘呀!……我接連著熬苦了幾夜沒能睡,什麼麥粒?從那時起,我連麥粒也不怎樣看重了!就是如今,我也不把什麼看重。那時我才二十幾歲。」

閃光相連起來,能言的幽靈默默坐在閃光中。鄰婦互望著,感到有些寒冷。

狗在麥場張狂著咬過去,多雲的夜什麼也不能告訴人們。忽然一道閃光,看見的黃狗捲著尾巴向二里半叫去,閃光一過,黃狗又回到麥堆,草莖折動出細微的聲音。

「三哥不在家裡?」

「他睡著哩!」王婆又回到她的默默中,她的答話像是從一個空瓶子或是從什麼空的東西發出。豬槽上她一個人化石一般地留著。

「三哥!你又和三嫂鬧嘴嗎?你常常和她鬧嘴,那會壞了平安的日子的。」

二里半,能寬容妻子,以他的感覺去衡量別人。

趙三點起煙火來,他紅色的臉笑了笑:「我沒和誰鬧嘴哩!」

二里半他從腰間解下煙袋,從容著說:「我的羊丟了!你不知道吧?它又走了回來。要替我說出買主去,這條羊留著不是什麼好的兆相。」

趙三用粗嘎的聲音大笑,大手和紅色臉在閃光中伸現出來:

「哈……哈,倒不錯,聽說你的帽子飛到井邊團團轉呢!」

忽然二里半又看見身邊長著一棵小樹,快抓住小樹,快抓住小樹。他幻想終了,他知道被打的消息是傳布出來,他捻一捻煙火,辯解著說:

「那家子不通人情,哪有丟了羊不許找的勾當?她硬說踏了她的白菜,你看,我不能和她動打。」

搖一搖頭,受著辱一般的冷沒下去,他吸煙管,切心地感到羊不是好兆相,羊會傷著自己的臉面。

來了一道閃光,大手的高大的趙三,從炕沿站起,用手掌擦著眼睛。他忽然響叫:

「怕是要落雨吧!——壞啦!麥子還沒打完,在場上堆著!」

趙三感到養牛和種地不足,必須到城裡去發展。他每日進城,他漸漸不注意麥子,他夢想著另一樁有望的事業。

「那老婆,怎不去看麥子?麥子一定要給水沖走呢?」

趙三習慣的總以為她會坐在院心,閃光更來了!雷響,風聲。一切翻動著黑夜的村莊。

「我在這裡呀!到草棚拿蓆子來,把麥子蓋起吧!」

喊聲在有閃光的麥場響起,聲音像碰著什麼似的,好像在水上響出。王婆又震動著喉嚨:「快些,沒有用的,睡覺睡昏啦!你是摸不到門啦!」

趙三為著未來的大雨所恐嚇,沒有同她拌嘴。

高粱地像要倒折,地端的榆樹吹嘯起來,有點像金屬的聲音,為著閃的原故,全莊忽然裸現,忽然又沉埋下去。全莊像是海上浮著的泡沫。鄰家和距離遠一點的鄰家有孩子的哭聲,大人在嚷吵,什麼醬缸沒有蓋啦!驅趕著雞雛啦!種麥田的人家嚷著麥子還沒有打完啦!農家好比雞籠,向著雞籠投下火去,雞們會翻騰著。

黃狗在草堆開始做窩,用腿扒草,用嘴扯草。王婆一邊顫動,一邊手裡拿著耙子。

「該死的,麥子今天就應該打完,你進城就不見回來,麥子算是可惜啦!」

二里半在電光中走近家門,有雨點打下來,在植物的葉子上稀疏的響著。雨點打在他的頭上時,他摸一下頭頂而沒有了草帽。關於草帽,二里半一邊走路一邊怨恨山羊。

早晨了,雨還沒有落下。東邊一道長虹懸起來;感到溼的氣味的雲掠過人頭,東邊高粱頭上,太陽走在雲後,那過於豔明,像紅色的水晶,像紅色的夢。遠看高粱和小樹林一般森嚴著;村家在早晨趁著氣候的涼爽,各自在田間忙。

趙三門前,麥場上小孩子牽著馬,因為是一條年青的馬,它跳著蕩著尾巴跟它的小主人走上場來。小馬歡喜用嘴撞一撞停在場上的石磙,它的前腿在平滑的地上跺打幾下,接著它必然像索求什麼似的叫起不很好聽的聲來。

王婆穿的寬袖的短襖,走上平場。她的頭髮毛亂而且絞卷著。朝晨的紅光照著她,她的頭髮恰像田上成熟的玉米纓穗,紅色並且蔫卷。

馬兒把主人呼喚出來,它等待給它裝置石磙,石磙裝好的時候,小馬搖著尾巴,不斷的搖著尾巴,它十分馴順和愉快。

王婆摸一摸蓆子潮溼一點,蓆子被拉在一邊了;孩子跑過去,幫助她,麥穗佈滿平場,王婆拿著耙子站到一邊。小孩歡跑著立到場子中央,馬兒開始轉跑。小孩在中心地點也是轉著。好像畫圓周時用的圓規一樣,無論馬兒怎樣跑,孩子總在圓心的位置。因為小馬發瘋著,飄揚著跑,它和孩子一般地貪玩,弄得麥穗濺出場外。王婆用耙子打著馬,可是走了一會它遊戲夠了,就和廝耍著的小狗需要休息一樣,休息下來。王婆著了瘋一般地又揮著耙子,馬暴跳起來,它跑了兩個圈子,把石磙帶著離開鋪著麥穗的平場;並且嘴裡咬嚼一些麥穗。繫住馬勒帶的孩子挨著罵:

「啊!你總偷著把它拉上場,你看這樣的馬能打麥子嗎?死了去吧!別煩我吧!」

小孩子拉馬走出平場的門;到馬槽子那裡,去拉那個老馬。把小馬束好在桿子間。老馬差不多完全脫了毛,小孩子不愛它,用勒帶打著它走,可是它仍和一塊石頭或是一棵生了根的植物那樣不容搬運。老馬是小馬的媽媽,它停下來,用鼻頭偎著小馬肚皮間破裂的流著血的傷口。小孩子看見他愛的小馬流血,心中慘慘的眼淚要落出來,但是他沒能曉得母子之情,因為他還沒能看見媽媽,他是私生子。脫著光毛的老動物,催逼著離開小馬,鼻頭染著一些血,走上麥場。

村前火車經過河橋,看不見火車,聽見隆隆的聲響。王婆注意著旋上天空的黑煙。前村的人家,驅著白菜車去進城,走過王婆的場子時,從車上拋下幾個柿子來,一面說:「你們是不種柿子的,這是賤東西,不值錢的東西,麥子是發財之道呀!」驅著車子的青年結實的漢子過去了,鞭子甩響著。

老馬看著牆外的馬不叫一聲,也不響鼻子。小孩去拿柿子吃,柿子還不十分成熟,半青色的柿子,永遠被人們摘取下來。

馬靜靜地停在那裡,連尾巴也不甩擺一下。也不去用嘴觸一觸石磙;就連眼睛它也不遠看一下,同時它也不怕什麼工作,工作來的時候,它就安心去開始;一些繩索束上身時,它就跟住主人的鞭子。主人的鞭子很少落到它的皮骨,有時它過分疲憊而不能支持,行走過分緩慢;主人打了它,用鞭子,或是用別的什麼,但是它並不暴跳,因為一切過去的年代規定了它。

麥穗在場上漸漸不成形了!

「來呀!在這兒拉一會馬呀!平兒!」

「我不願意和老馬在一塊,老馬整天像睡著。」

平兒囊中帶著柿子走到一邊去吃,王婆怨怒著:

「好孩子呀!我管不好你,你還有爹哩!」

平兒沒有理誰,走出場子,向著東邊種著花的地端走去。他看著紅花,吃著柿子走。

灰色的老幽靈暴怒了:「我去喚你的爹爹來管教你呀!」

她像一隻灰色的大鳥走出場去。

清早的葉子們!樹的葉子們,花的葉子們,閃著銀珠了!太陽不著邊際地圓輪在高粱棵的上端,左近的家屋在預備早飯了。

老馬自己在滾壓麥穗,勒帶在嘴下拖著,它不偷食麥粒,它不走脫了軌,轉過一個圈,再轉過一個圈,繩子和皮條有次序的向它光皮的身子磨擦,老動物自己無聲地動在那裡。

種麥的人家,麥草堆得高漲起來了!福發家的草堆也漲過牆頭。福發的女人吸起煙管。她是健壯而短小,煙管隨意冒著煙;手中的耙子,不住地耙在平場。

侄兒打著鞭子行經在前面的林蔭,靜靜悄悄的他唱著寂寞的歌;她為歌聲感動了!耙子快要停下來,歌聲仍起在林端:

「昨晨落著毛毛雨,……小姑娘,披蓑衣……小姑娘,……去打魚。」

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。