商品簡介

為何一個來自瑞典的女子能比你我更熟悉漢字文化,這是林西莉五十年前初次踏上中國土地的故事,是印證她深厚漢文化學養的由來。

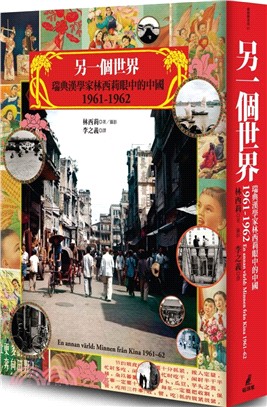

★見證暢銷書《漢字的故事》作者林西莉初識中國的震撼與感動

★6大本日記、79封家書、250多張照片,記錄文革前夕風雨飄搖的中國

★名設計家黃子欽全書裝幀設計,以「復古裸背穿線精裝」再現舊時代風情

.飯局中隨意閒聊的老先生竟是梅蘭芳!

.踏進開封,每步所見均是《清明上河圖》的一景

.途經湘江與流轉於中國大地,便能從中領略〈瀟湘水雲〉等古琴曲的深意

.林西莉,一個來自瑞典的金髮女子,她眼中這樣美好的中國,其實正處於文革前夕、中國大饑荒的時期!

.她有幸或不幸看見了什麼?是消逝的過去,還是能夠找到中國演變成今日樣貌的蛛絲馬跡?

█偶然踏入一個悲劇中

五十年前一列開往北京的火車上,一名髮色灰白的男子告訴來自瑞典的林西莉:「中國目前處在一種深深地悲劇狀態下,可能要過很長時間才能變成夢想中的那種國家。」

其實,當時中國正處於文革前夕,風雨欲來的緊張局勢,貧困與飢餓糾纏著中國土地,青年下鄉、人民公社、大躍進摧毀平民的生活,政治鬥爭更使人活在恐懼裡。那是個人民啃樹皮、彼此監視的時代。

█金髮女子的中國初體驗

1961年林西莉到北京大學念書,當時有許多和她一樣的留學生來到中國,這是中國為了爭取外交,提供高額獎學金的結果,但這些學生往往在反悔之後無法離去…..在高度監視與政治正確的環境下,他們在學校裡學的中文,足以讓他們懂得閱讀一篇充滿政治正確的文章,卻不知該如何用中文買一顆雞蛋。

█愛上這個古老大地的契機

因而,林西莉一開始也為中國與歐洲的巨大差異感到震驚:「1949年革命成功了,一切都已經步入正軌,為什麼人民還會挨餓?今後怎麼辦?沒有人知道。」

不過,一個偶然的機會讓她從最初的厭惡轉變為被中國深深吸引,關鍵始於古琴研究院那群琴棋書畫樣樣精通的學者與音樂家,跟著這些大師學習,林西莉才真正接觸到古老的漢文化,也才能夠以不同的目光穿梭其中。

她在國境上的小車站遇見自學法文的蒙古人;她與遭受政治迫害的老教授討論書法藝術;她在農村知道中國累積的野菜知識,讓時人度過長久的饑荒;她領略漢字之美,從此浸淫其中;她學會如何判斷青花的斷代,也和市民一起在市集觀賞雜技表演、到鄉間體驗土炕文化;她到租界區見證昔日的繁華與當時的破敗。從她的眼中,我們得以看見一個多樣的中國面貌。

█林西莉筆下珍貴的中國回憶

文革這個時代巨獸啟動前的中國,早已一去不復返,今日中國各大城市成為高科技與工商業中心,上海的繁華更非當初蕭條的樣貌所能相比。五十年前偶然來到中國的瑞典女子林西莉,用兩年時間記錄文革前風雨飄搖的中國那珍貴的一刻。這是她與中國最初的邂逅,從此開啟她與中國一生的緣分。在八十三歲這年,她將這些昔日記憶化為文字,寫下一個外國眼中的中國,並用珍貴照片回看消逝的往日時光。

【好評推薦】

如果你喜歡何偉的《尋路中國》,你一定不能錯過這位以《漢字的故事》著稱的瑞典漢學家林西莉的《另一個世界》。有人說她就是「六○年代的何偉」,但我覺得她更具有歷史代表性。

——蔣竹山╱東華大學歷史學系副教授

如果跳過了林西莉所親眼目睹的一九六一年,我們或許將難以理解中國左翼革命好不容易成功,又極其艱難地通過了韓戰的考驗後,為什麼竟會完全悖離了三○年代所規畫的理想藍圖?而這又如何左右了當代中國的走向。

——郝譽翔╱國立台北教育大學語創系教授

作為台灣讀者,我們因她而見證了一個荒謬的時代。那樣一個舉國癲狂是如何可能,又是如何在任何生活的細微處被接受奉行。《一九八四》的情節真實地上演。一方面這是理解中國的重要材料,另一方面,則是理解林西莉之所以對中國文化結下深厚情緣的原因所在。

——陳穎青╱資深出版人

透過林西莉的記錄,可以看到政治鬥爭與國際霸權爭奪角度下所看不到的社會風氣與情感心態轉變,原來在歷經三反五反與整風反右運動後的中國,怯弱盲從與下凌上、黨高於家的意識,已是種集體心態,這些伏流,才是誘發文革洪水發動的潛在力量吧。

——莊德仁╱台灣師範大學歷史博士,北市建國中學歷史老師

作者簡介

林西莉(Cecilia Lindqvist)

一個比你更懂中文的外國人,瑞典著名的漢學家,同時也是教授、作家和攝影家。

林西莉女士自一九五○年代末起學習漢語,師事瑞典知名的漢學巨擘高本漢;六○年代初曾留學北京大學,之後並多次造訪中國。

旅居亞洲和拉丁美洲多年之後,林西莉回到瑞典擔任專職漢語教師,課餘除了寫作專書介紹漢語及中華文化,也為瑞典電視台製作多部相關的專題節目。一九八九年她被授予名譽教授,二○○九年被授予斯德哥爾摩大學名譽博士。

她的《漢字的故事》(一九八四)和《古琴》(二○○六)雙雙獲得奧古斯特獎,《另一個世界》(二○一五)獲得謝爾格倫獎,在國際上引起很大關注。二〇一六年獲般第十屆中華圖書特殊貢獻獎。

譯者簡介

陳湘媮

大一暑假時在學校的推薦下,到日商擔任口譯員。在這樣的因緣際會下愛上了口筆譯的工作。目前為專職的口筆譯者。「架け橋」(中文:橋樑)是我最喜歡的日文單字之一,也希望藉由個人的日文能力做好中日之間的橋樑。

名人/編輯推薦

【推薦文】在「新語」全面來臨之前:一個中國關鍵時刻的切片

◎文/郝譽翔(國立台北教育大學語創系教授)

我向來喜歡看西方人撰寫的中國遊記。從《冰島漁夫》的作者、也是法國海軍上校皮埃爾.綠蒂(Pierre Loti)的《在北京最後的日子》,捷克漢學家普實克(Jaroslav Pr šek)的《中國. 我的姊妹》,到《紐約客》駐北京記者何偉(Peter Hessler)的《尋路中國》、《甲骨文:一次占卜現代中國的旅程》等等,他們彷彿是藉由一雙異國之眼,隔著距離,反倒更能一針見血道出我們往往視而不見的真相。

如今林西莉的《另一個世界》又再次為我們提供了一扇窺見中國的門窗,而且她所經歷的一九六一至一九六二年可以說是至關重要,這個時間點恰正是中國經歷了艱苦的韓戰,以及一九五八年發動「大躍進」之後所導致的嚴重饑荒,全國上下因此瀰漫著一股苦悶的高壓氛圍,而在現實生活中物質條件又是極度的貧乏。當時還不到三十歲的林西莉從瑞典遠道而來學習中文,目睹到的卻是一個死氣沉伔的國家。

在《另一個世界》這本書的開頭,林西莉難掩對中國的失望,她描述自己所身處的北大就像是「一所填鴨式的小學」,充滿了「虛偽、謊言和沉重的宣傳氣氛」,而外國的留學生如果不是因為領了政府的公費,早就立刻打包行囊返回自己的家鄉。然而隨著林西莉的腳步逐漸踏出大學的圍牆,來到了北京的胡同深處、郊區農村,乃至加入了隱身在北京護國寺街一個四合院之中的「古琴研究會」,開始學習古琴以後,她才終於向我們展示了真正的「另一個世界」:一個掩藏在政治口號表象下的庶民百姓日常生活,以及深深扎根在這塊古老土地上的傳統文化。

換言之,《另一個世界》點出了當代中國表裡不一的矛盾、複雜和悲哀。林西莉在書中描寫了一個從一九二○年代末期就參與中國左翼革命的溫斯爾教授,一九四九年解放之後他留在北大教書,但六○年代社會瀰漫僵化的教條主義、監視迫害,以及令人絕望的經濟狀況,都一再讓他感到愈來愈加迷茫。「這些都不是我們奮鬥的目的,」溫斯爾教授悲哀地說,「三十年前我們希望看到的是一個完全另類的社會。」然而那個「另類的社會」永遠沒有到來,即使改革開放進入了二十一世紀,它依然只是一個不切實際的烏托邦夢想。

所以如果跳過了林西莉所親眼目睹的一九六一年,我們或許將難以理解中國左翼革命好不容易成功,又極其艱難地通過了韓戰的考驗後,為什麼竟會完全悖離了三○年代所規畫的理想藍圖?而這又如何左右了當代中國的走向,乃至到了已經相當資本主義化的今日,它集權的本質卻仍如此的堅固頑強,一如林西莉在五十多年前就已經見到的,這是歐威爾《一九八四》在現實之中活生生地上演,而直到今天,這齣戲尚未落幕。

林西莉經由她的西方之眼,加上深厚的國學素養,往往不需要艱澀的理論,從日常生活中就能夠敏銳地揭露問題的核心。譬如她描寫北京大學的學生宿舍,一個小小的房間中就擠進了六到八個人。林西莉訝異中國學生竟能甘之如飴,因為「有自己的房間或是與人合住,並不是中國學生追求的最終目標」。而她也進一步觀察到:「他們絕大多數人害怕孤單,很多人從沒在別人視線以外獨立生活過。對他們來說,集體構成生活本身的基礎,群體帶給他們安全感。」所以通過現實生活的小小細節,林西莉便精準地道出個人主義在中國之所以無法發達的原因。

她也意識到在這個時間點上,中國的語言正在產生劇烈的變化,一種官方創造的新的語言正在誕生:「改造思想,一個活生生的頭腦被打破,而填進合適的因素。不僅要學會說我明白了,還要含淚說『愛』。」她把這種語言稱之為「新語」,這是一種被嚴格限定使用範圍的語言,是全面控制思想的工具。這種語言滴水不漏,只能表達當權者允許的東西,不可能批評當權者,因為裡面沒有這類文字。這種「新語」讓中國的知識份子啞口無言,而如今它沒有死去,還依然活躍在媒體、網路和一切和文字有關的媒介之上。這種「新語」改造了中文,它摧毀了自由的可能,以及想像和創造的潛力。

在《另一個世界》中,林西莉關注的是「新語」還沒有掌控的角落,在那兒還殘存著這塊古老大地的活力。於是林西莉的眼光從北大的課堂講台,開始轉入北京胡同的日常生活之中,從王府井、天安門、長安大街,到最具庶民氣息的前門、大柵欄、天橋、珠寶市大街,她鮮活的文字搭配攝影機鏡頭,詳細記錄了北京這座古城原汁原味的面貌。

然後她繼續往南行,來到上海,那時的浦東還是一片荒涼,「大世界」仍然像一九二○年代郁達夫所描寫的,上演的是各種中國傳統表演藝術,從雜耍、京劇到木偶戲。她的足跡還繼續南來到蘇州、杭州,運河上面仍有舟楫頻繁地往來,繼而她又到河南古都洛陽,當時的龍門石窟除了她之外,幾乎見不到什麼遊客,彷彿被人給遺忘。

而那時也沒有人料想得到,幾年之後,便會有一場更加酷烈的鬥爭來臨。在文革瘋狂席捲中國、摧毀傳統,「新語」從此全面滲透到每一個人的大腦之前,林西莉記錄了底層中國最後的溫潤人情,即使在那時已經隱隱浮現了許多令人不安、黑暗的斑點

目次

推薦序 在「新語」全面來臨之前:一個中國關鍵時刻的切片

推薦序 林西莉的中國記憶

序:確有其事嗎?

初識中國

北京大學

北京郊區

長城

古琴研究會

故宮與北海公園

城牆內的北京

天津一瞥

在中國旅行

長江三角洲:上海、蘇州和杭州

廣州和一次長途旅行中的對話

黃河岸邊的佛像、大煙囪和沙塵暴

武漢花山人民公社和株洲的船 一二三

台灣版獨家附錄 一九六二年之後,台灣與中國

譯者後記

作者簡介

書摘/試閱

北京大學每間學生宿舍的面積為三點五乘以四平方公尺,沒有油漆,水泥地面高低不平,牆壁曾經用白灰刷過,簡陋的窗子鏽跡斑斑,蚊帳大窟窿小眼睛的,一公尺高的暖氣片,不足二十公分寬,我沒見過那樣窄的。冬天早晚各放一小時暖氣,晝夜室內冰涼,而這個城市的冬季常在零度以下。灰色的鐵床很窄,上面鋪一塊草墊子,一動就哢吱哢吱響,還散發著乾草味。

兩張桌子、兩把椅子、兩個微型衣櫃。屋頂上有一個灰暗的白熾燈泡,沒有燈罩。牆上有兩個鑲嵌在牆裡的小書架,下面這個正對著我和丈夫的房間,上面那個對著隔壁房間,用一層薄薄的膠合板隔開。可能為了節省空間,結果書架變成擴音器,喘一口氣鄰居都能聽到。薄薄的門上方有個玻璃窗,對著長而空曠的走廊,走廊裡的每個聲音、每個腳步聲都會被放大,對於那些想讀書學習和休息的人來說是個折磨。

當走廊盡頭房間裡的俄國留學生舉行伏特加宴會時,情況變得更加糟糕。我那位蒙古鄰居燙衣服時也差不多,她會含一大口水噴到洗過的衣服上,而書架膠合板的擴音效果極佳,聽起來就像牆上潑了一桶水。住在走廊斜對面的匈牙利留學生,一有空就演奏高音激情舞曲;而住在一兩個房間遠的那位羅馬尼亞留學生,招來住在其他地方的外國人時也上演類似的節目。

走廊的盡頭有盥洗室,像我們的房間一樣,每天早晚供一小時熱水。可以淋浴,用暖水瓶燒開水,在靠牆的長長的水泥池子裡洗衣服,洗完的衣服就晾在自己房間裡。大家都有自己的搪瓷盆,上面繪有大朵的紅玫瑰或牡丹。半數水龍頭都在漏水,剩下的則關閉不用。

另一面牆下是一長排蹲坑廁所,有五個尿味沖天的便池。它由一個瓷坑和兩邊各有一個腳踏的檯子組成,中間有一個洞。便池沒有門,只用半公尺高的木板隔開。每個便池旁邊有一個小紙簍,扔用過的廁紙。「金魚」牌玫瑰色廁紙,金魚雙鰭,有薄紗似的尾巴,這種廁紙在大沙地廣場那邊的商店裡可以買到。便池的下水管尺寸不匹配,要千方百計避免堵塞。但堵塞現象仍經常發生!

與我在瑞典或歐洲其他國家的生活相比,北大的生活既原始又簡陋,但是想想一萬多名中國學生,他們是六個人,經常八個人,擠在和我們面積同樣大小的房間裡,有的還沒有桌子,而我們外國留學生的房間只住兩個人,對我們夠照顧的了。中國學生沒有怨言。一位中國學生樂觀的評論:「我可以接受免費教育,知足了。我們可以關上門,安安靜靜的,我在家裡無法做到這一點。」後來我們更認識彼此,她說:「我可以把我所有的東西都只放在床下的一個旅行包裡!」

北大學生中工農子弟占四成, 他們習慣艱苦的生活環境,她是其中之一。後來我才明白,有自己的房間或是與人合住,並不是中國學生追求的最終目標。他們絕大多數人害怕孤單,很多人從沒在別人視線以外獨立生活過。對他們來說,集體構成生活本身的基礎,群體帶給他們安全感。

我的房間朝東,對著一個雜亂的沙地廣場,堆放各種廢棄物,一堆堆爐灰、報廢的機器零件。東北風吹來時,捲起陣陣爐灰, 通過不密封的簡單窗子,落在房間內所有東西上,要保持室內潔淨實在是不可能。我記得,有一次我氣得坐在床上大哭。要是室內能乾乾淨淨該有多好啊!要是能安安靜靜該有多好啊!

我想方設法抵禦冬天的寒風和爐灰的侵入,我在床上蓋上一大張中國地圖和幾張印有花的海報,把窗子上的大縫用紙糊住,用從學校管理處領來的紡織品票買來一塊紫丁香色大床單,將它掛在窗子上,不大不小正正合適。我在房門的窗子上貼了厚厚的報紙,降低走廊的雜訊,也免得那裡的白熾燈光照進來。後來才知道,這些的舉動明顯受到學校當局的懷疑,因為我發現房間不時有人進來仔細搜查,他們大概懷疑我要在上頭放些什麼重要東西吧?

對只想安靜學習的我而言,學生宿舍隔音太差是個問題,而且我每天都要練琴。我很掙扎,因為練琴時,走廊裡其他所有的人肯定都會聽到。但我發現,走廊對著的那個沙地廣場附近有幾間空教室,一兩個月後我向校方提出申請,允許我利用其中一間教室練琴。留學生辦公室的周先生,是一位很瘦的男人,臉型和目光像一隻猛禽,他嚴詞拒絕了我的要求,因為沒人能有額外的特權。直到我讓他明白,我的練習會干擾其他學生學習以後,我才得到一間空教室的鑰匙。這是一種解脫。教室很大,回聲也很大,只有一個講台和一把椅子,但是我可以整日安靜地坐在那裡,想練多久就練多久。

◆

我住的樓對面是一塊長著矮樹的開闊地,中國學生每天上午上過兩節課以後必會在那裡練習太極拳,為了增強全民體質,服務社會,健康的體魄要有健康的靈魂。他們穿著厚厚的衣服,整齊畫一的動作,看起來就像在做夢,深陷黑暗而不能自拔。他們雙手在空中滑動著,好像要搆著眼前的什麼東西。不管是學生們都很喜歡的籃球,還是其他運動量大的項目,由於營養狀況而被禁止。

新生們也在這裡邊走邊吃。在大食堂或空禮堂每天開三次飯,每個學生自己帶一個裝著搪瓷碗的小布袋,炊事員按量用大勺子把飯菜直接放進碗裡。主要是米粥或者麵條,上面漂著幾根白菜葉,是去年秋收剩下來的。

那些沒拿板凳的學生就坐在周圍的空地上吃自己的一份餐食,或站在壁報前看壁報,有人去郵局、理髮店,到稍遠幾條小街上的小商店買筆記本或者一些簡單的消費品,如肥皂、鉛筆。他們吃完飯以後,就到禮堂外面的水龍頭前,接一大碗白開水,一口氣喝完,用這樣的辦法完成最後的營養補充。

每天早晨六點和晚上九點四十五分,電線杆上的大喇叭定時播出各種資訊,如報時、起床或者熄燈睡覺,變換播送戰鬥歌曲和當天重要的政治事件評論。六點起床,六點二十分督促一次,六點三十分號召大家去打早飯,七點是每天第一次新聞和報紙摘要,七點四十五分趕快去教室上課,九點四十五分去練習必不可少的太極拳,就這樣一直到二十一點,號召大家上床睡覺,二十一點四十五分發出當天最後一次通知:現在關閉校園圍牆大門,學生宿舍樓門上鎖。

中國大學生很少有人戴手錶,這是地位的象徵。不僅因為很貴,而是買一只錶需要很多購物券和高層關係。廣播當然可以提供很多資訊,如幾點鐘,叫大家起床,幾時到教室上課,晚上該上床睡覺。不過最讓我反感的是冗長、枯燥的各種報告,特別是關於右傾、修正主義和猛烈攻擊美蘇的報告。

校園北面的禮堂大而空,像一個騎馬練習場。有時候在那裡開會,有時候放電影,但沒有桌椅,要自帶凳子。炎熱的夏夜會在操場上放電影,掛上一塊小銀幕,學生坐在自己的凳子上看,觀眾可達數千。為了占一個好位置,很多人提前一個小時就去了,一旦離得太遠銀幕就像一張郵票大小,難以看清楚。

當時很少有外國電影,一般播放的電影節奏慢、宣傳性極強。有一部電影講一位貧苦農民被迫把自己的漂亮女兒賣給一個地主。另一部電影講一九四○年代內戰,在一個貧窮村子裡發生了戰鬥,共產黨被描寫成充滿人道主義和赤膽忠心,而國民黨則殘酷無情又黑心狠毒。正面的藝術形象都是滿臉的嚴肅,哀嚎女人的臉有著痛苦的皺紋,但是絲毫看不到真正的傷心。但結尾都是美好的大團圓。當國民黨最終被趕出村子時,代表國家未來的青年們都被打扮得像朵花,紅撲撲的臉蛋,熨燙得平整的白襯衫,少年先鋒隊員帶著紅領巾,載歌載舞。

◆

與中國學生相比,我們外國留學生享受很多特權。我們有自己的食堂,有餐桌、椅子,儘管回聲很大很寒酸,但有兩個餐櫃:一個賣西餐,有肉丸子和類似燉牛肉的菜,有煮或炒的各種青菜,米飯或麵條;另一個中餐櫃的菜比較多,主要是賣各種蔬菜。飯菜沒有什麼可挑剔的。但我來自一個高蛋白質飲食的國家,從前餐餐牛、豬、魚、牛奶、奶油和乳酪,現在到了一個以蔬菜為主的地方,不管我吃多少,還是整天覺得餓。有時候我需要把一些吃的東西帶回宿舍,像是椰蓉餡的四方塊小甜餅。不過,甜食對我多半沒有什麼吸引力。

我們外國留學生全加起來只有二百多人,但儘管我們住同棟樓、在同一個食堂吃飯,彼此卻很少來往。很少有人知道其他人叫什麼名字,談到他們時都使用他們的國名,那個尼泊爾人、那個阿拉伯人、那個希臘人、那個阿爾巴尼亞人。越南和朝鮮留學生幾乎占所有外國留學生的一半,他們自成一體,聚在食堂的一頭吃飯,俄國人和蒙古人與二十幾個東歐國家的學生在食堂的另一頭,為數不多的南美學生在中間,與東歐、埃及的和非洲的學生分得很清楚。即使在這些小團體內部也按民族和政治關係再分成各個派別。

與我來往比較多的幾個人中有一個印度女學生蓮娜,兩個極為年輕的挪威小夥子斯坦和哈拉爾德,兩個高高的、充滿活力的烏干達人烏蓬古和烏吉迪,一個年輕的瑞典人佩爾|奧洛夫,三個蒙古學生,其中一位叫瑪格達,後來我有兩次到烏蘭巴托拜訪她。還有莫里斯.威爾斯,他是韓戰中二十一名美國戰俘之一,在中國坐過三年監獄,後來叛逃留在中國。他們都很友善,都是好人。除了莫里斯之外,他們和很多其他人在夏天都要離開北大。因此,除了一個學生宿舍樓不能關,其他的都得關了。

有幾個外籍教師也在我們食堂吃飯,其中有一位教德語的女教師,她嫁給一位中國人。她當然有權在外國人食堂用餐,但她的丈夫不能。因此每一頓飯她買的量都比較大,坐在遠離賣飯的窗口,趁別人不注意時,偷偷地往飯盒裡裝一些飯菜。她戴著一副薄薄的傳教士眼鏡,臉上有疤痕,頭頂有個發白的刀傷。聽說這一年她千方百計要使某個外國留學生與她的女兒結婚,以便能把女兒帶出中國,但是直到此時仍沒人上鈎。

當年我寫了很多家書,常得去禮堂附近廣場旁的小郵局寄信。中國郵票沒有背膠,要到窗邊櫃檯上的搪瓷碗裡,用手指沾漿糊抹在郵票背面。有一次我發現一位年輕大學生在旁邊直愣愣地看著我。儘管我已經習慣大家這樣看我,因為很多中國人從沒看過外國人,但他的目光格外異樣。我還是照樣一次又一次用手指沾漿糊,繼續黏我的信封,效果不錯。但最後突然發現,我沾的不是漿糊碗,而是在那位大學生放在櫃檯上的粥碗。我真是羞愧難當,這件事明顯暴露出,我對於他和其他大學生的生活狀況缺乏了解。

◆

為了能在中國過正常生活,我必須適應各種不同的新情況。我剛到中國時,當局根據瑞典文名字的發音,草率地譯了個中文名字。但不能就這樣下去,得要有個適應日常生活的中文名字。幾個中國朋友都來幫忙。「姓」在瑞典文裡放在後面,中文則在前,一般是一個字的單姓,比如毛、周、朱。很明顯,家比個體成員重要得多。名字一般由一個字或兩個字組成,澤東、恩來、德。這裡舉例說明的三個男人,是參與和領導中國革命的人,當時仍然領導著這個國家。

按瑞典文的發音,我姓林德奎斯特,讀起來太長,但是頭一個「林」字,正符合中文的姓氏習慣,而且這個姓很普遍,意為「森林」,並且與瑞典文原意近似。但我的名字塞西莉亞有些麻煩,一定要縮減成一個或兩個漢字。家裡人平時叫我「西拉」,但還是有問題。中文的拼音與瑞典文的發音不一樣,但是「西」字不錯,我的朋友們找不到更好的同音字,所以選了「西」,意即「西邊」、「西方」。他們認為很合適,這就是我名字的由來。但若名字用雙字,還要找另一個合適的字,是「利」還是「拉」?這時候展開一場熱烈討論。

「Li」和「La」在漢語裡有很多同音字,深入討論後大家一致同意用「利」,意即「收穫」、「利益」,這個字很正面。但這個漢字不適合作人名,要找個同音字比較好。

其中一位朋友建議,給這個「利」字加一個立人,即「俐」。大家都說這個字好,聽起來好聽,顯得有文化。但他說,這個字不適合用作女人的名字,只能用作男人的名字。

新的討論又開始了,最後把人字邊改成草字頭才算大功告成,「莉」就是茉莉花的意思。這樣大家都會明白,我的名字帶有女性特徵。結果就是「林西莉」,也就是森林,西方或西邊的茉莉花

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。