電子書同步在下列平台販售

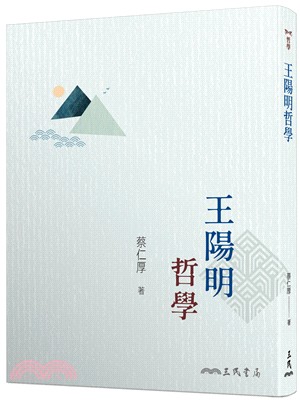

商品簡介

無善無惡心之體 有善有惡意之動

作者簡介

蔡仁厚

曾任教於中興大學、中國文化大學、東海大學。

早年師承牟宗三先生,為當代新儒家重要推手之一。學術研究重點包含:綜述先秦儒家哲學、疏解宋明理學、儒家學術與中國現代化、中國哲學史之講論與撰述。

著有《孔孟荀哲學》、《墨家哲學》、《牟宗三先生與中國哲學之重建》、《牟宗三先生學思年譜》等著作以及學術論文數十篇。

序

王陽明從小就有志於做聖賢,他一生思想的發展,最能表徵一個人的人格學問成長的過程。他少年時期的執著認真與躍動狂放,正顯示他性情的真摯與生命的不羈。而且這種情形一直延續到他三十七歲龍場悟道。他成學前的三變,是真變—異質的轉變;悟道後的三變,則是同質的發展,是同一系統的圓熟完成。我們可以這樣說,前三變,是他「自我發現」的過程;而後三變,則是他「自我完成」的過程。本書第一章所提供的,便是了解陽明思想由發展到完成的一條線索。

陽明講學的宗旨是「致良知」。但致良知不是一句言談,亦不是一種論說,而是真切的道德實踐工夫。而道德實踐的目的是「立己立人」「成己成物」,所以陽明的良知之學是成德之教,是聖賢學問。這套學問源遠流長,而包涵的義理亦極為淵深宏博,發展到陽明的良知之學,更達於精微透徹的境地。明代中葉以後,王學風行天下,成為歷史上最顯赫的學派之一。但王門泰州派下轉出了所謂「狂禪」,接著明代又亡於異族,於是從顧炎武起,便對王學有了誤解與攻訐,清代的御用學者更視王學為異端。但歷史總是公正的,王學的光采畢竟掩蓋不住。如今,無論東西方的學者,對於陽明學的卓越性,都愈來愈加重視了。

不過,要真正了解陽明學(實則程朱陸王皆然)而作相應的表述,亦不是很容易的事。以西方的尺度來衡量中國的學問,尤其難以相應。中國先哲講學,自有宗趣,自有義法,與西方學問的軌轍不盡相同。因此,本書不取時下流行的,將某家某人的思想學說,分列為什麼論什麼說的講法。那種講法,大體是以西方哲學的模式,來排比肢解中國的學問,是出主入奴的做法,而日本人似乎是始作俑者。中國人起而效之,無異西施效東施,是很不智的。論學當然貴會通。但必須彼此以學問的真本性真面貌站出來,以相磨相盪、相融相即,而後可。我們如果對中國學問不能有相應的了解與中肯的表述,如何能透顯它的真本性真面貌、以與西方哲學相會通?「道並行而不相悖」,但如對於中國學問的軌轍脈絡都弄不清楚,則我們將以什麼「道」來與別人「並行」?因此之故,我認為誠實負責地做了解的工作,仍然是當前學術界最為切要的事。先了解自己之何所是,再了解他人之何所是,然後,思想的脈絡才能顯現,學問的標準才能樹立。假如這步工作做不到,則所謂「會通」,只是侈言而已。

自從滿清入主,文化慧命隨之而斬,中國學問的真義,已沉埋了三百年。民國以來,上承清代之餘勢,學風士品始終挺拔不起,既無軒昂超邁之象,又失敦篤樸厚之德。一般知識分子,大多求速成、走捷徑,而不知植根立本。企高兩腳,意態飛揚,看似自視甚高,實則自待甚淺。結果是苗而不秀,秀而不實,故成器者少。數十年中,雖賴三五賢哲孤明獨照,以抉隱發微,使中國學問的真本性真面貌漸次朗現,其奈知之者鮮而信從者少何!

近年承乏「宋明理學」一課,自度才識慧悟,未足上企先哲於萬一,因此,雖志存乎高遠,而心實歸於平正。我不歆羨時下學術界的各種風光熱鬧,亦不屑於今人爭欲自立一說的虛矜心理,我目前所致力的,只是對先哲之學作相應的疏解與表述。我希望在商量舊學之中,日漸涵養新知。我亦相信漸次磨勘,熟而生巧,將來總有孤明自發之時。若終未能,則是力有不及,亦無可悔。語云:「人之有善,若己有之。」為學如果沒有服善之心,真理終將離我們而遠去。反之,一念真誠,量力盡分,「賢者識其大者,不賢者識其小者」;細大不捐,義無隱棄,真積力久,水到渠成,則儒聖先哲之學,終有光大發皇之日。(節錄)

目次

第一章 陽明思想的演變與發展 1

第一節 少年時期的企向 1

第二節 王學的前三變—異質的轉變 6

第三節 王學的後三變—同質的發展與完成 15

第二章 陽明學的基本義旨 25

第一節 良知之天理與感應 25

第二節 致良知與逆覺體證 33

第三節 格致誠正與心意知物 36

第四節 「事」「物」兩指與成己成物 45

第三章 知行合一 51

第一節 知行合一說的宗旨 51

第二節 學行合一與知行合一 56

第三節 致良知中的知行合一 63

第四章 良知與知識 69

第一節 德性之知與聞見之知 71

第二節 良知之坎陷與統攝知識 79

第三節 良知坎陷後之重現與圓成 84

第五章 良知與中和寂感 91

第一節 求未發之中與觀未發氣象 92

第二節 致中和與慎獨 97

第三節 良知之體用與中和寂感 104

第六章 工夫指點的意義 119

第一節 克己與為己之心 122

第二節 靜坐與光景 126

第三節 居敬、窮理、盡性 133

第四節 集義、致良知 138

第七章 四句教與天泉證道 145

第一節 天泉橋上一夕話 145

第二節 四句教釋義 150

第三節 「四有」與「四無」之會通 157

第八章 心即理的義蘊與境界 169

第一節 心即理(良知即天理)的義蘊 169

第二節 良知現成、何思何慮 178

第三節 終日乾乾、對越在天 191

第九章 陽明的親民哲學及其事功 201

第一節 與萬物為一體 201

第二節 明明德以親民 207

第三節 親民哲學的實踐:建立事功 215

第十章 陽明的人格與風格 233

第一節 以講學從事思想運動 233

第二節 狂者胸次 241

第三節 敬畏與灑落 248

第四節 詩境:寂樂交融 253

附錄一:王陽明學行年表 267

附錄二:日本的陽明學及其特色 279

附錄三:本書作者著述要目 301

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。