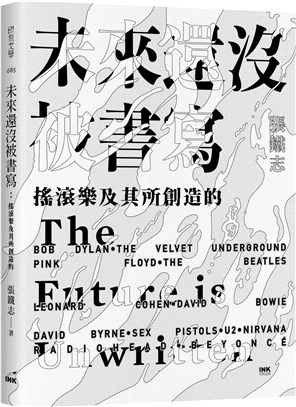

商品簡介

張鐵志十八年來第三本搖滾書寫

以非虛構的文字探索,重新定義搖滾精神

廖偉棠 序

9m88、阿泰與呆呆、拍謝少年、馬欣、黃韻玲、蔡瑞珊、鍾永豐──一起搖滾推薦!

寫給所有不合主流思考的異端、不合時宜的傻子,只為了追求自己的聲音,探索無人行走之路。

未來還沒有被書寫,關鍵只有在於要怎麼寫。

──────

他們開始時的噪音將成為明日的派對。

這些搖滾先鋒是不合主流思考的異端、不合時宜的傻子,必須忍受寂寞與嘲諷,只為了探索無人行走之路、深入無人抵達之處。但終究,他們的聲音被會聽見,回音會越來越宏壯,直到整個世界為之震動。

披頭四如何製造偉大的專輯《胡椒軍曹寂寞芳心俱樂部樂隊》讓搖滾樂「轉大人」?

鮑伯狄倫如何建造起一座詩與歌的共和國?

地下絲絨如何用噪音建造一條通往未來的祕密通道?

李歐納柯恩如何作為搖滾樂永遠成熟的男人,催眠了所有人?

大衛鮑伊如何把疏離與寂寞轉化為救贖,成為永遠的Major Tom

Nirvana為何唱著別介意,卻其實介意很多事?

超級天后碧昂絲其實是黑人運動與女性主義的積極支持者?

電台司令如何在九○年代末寫下一張洞見未來暗黑科技烏托邦的「黑鏡」專輯?

書中每一個故事都是改變音樂歷史的傳奇,每一張專輯都是搖滾史的經典——而他們之所以是經典,就是因為他們奮力建造新的可能,不相信世界只能被舊規則所構築。他們不只影響了流行音樂,更是形塑我們看待世界的方式。這是搖滾樂所創造的事物。

更重要的是,他們每一個都為這句話寫下註腳:「未來尚未被書寫」(The Future is Unwritten)。

關鍵只是在於怎麼寫。

這本書不只是給搖滾樂迷的終極指南,也是給非搖滾樂迷、但希望追求顛覆與創造的冒險家們。

本書特色

‧從改變中文世界的搖滾書寫《聲音與憤怒:搖滾樂可能改變世界嗎?》到《未來還沒被書寫》,搖滾青年跨入半百,張鐵志累積多年思考,重新定義搖滾精神。

作者簡介

台北出生,紐約留學五年,香港居住近三年。以寫作和媒體為志業,現為新文化媒體VERSE創辦人、社長暨總編輯,青鳥書店共同負責人。曾任香港《號外》雜誌總編輯暨聯合出版人、《彭博商業週刊中文版》創刊總主筆、《數位時代》首席顧問、《報導者》總主筆等,其擔任社長與總編輯的《新活水》獲得2019年金鼎獎三項大獎。亦參與策劃多個大型活動,包括2019年台灣設計展策展總顧問、2019-2021南國漫讀節總策劃等。著有《聲音與憤怒:搖滾樂可能改變世界嗎?》、《想像力的革命:1960年代的烏托邦追尋》等。

序

自序

1.

《聲音與憤怒:搖滾樂可能改變世界嗎?》是我的第一本書,原本以為是人生進入而立之年的畢業報告,一個對青春搖滾時代的告別,沒想到卻是一個嶄新道路的起點。

我是在三十歲那年,2002年,去紐約攻讀政治學博士,原先計畫在出國前把過去寫的一些搖滾文章整理出書,從此投入學術志業——畢竟,搖滾似乎是屬於青春的輕狂與衝動。但寫書畢竟不容易,且人在紐約,許多書中的人物都變成眼前的真實,因此不斷改寫,直到2004年夏天才正式出版。

在那之前,我沒想過寫作做為一種志業。作為一個政治學的學徒,我從研究所開始偶爾寫政治評論,希望以知識介入公共討論;也寫過幾篇音樂文章,討論搖滾樂與其所屬時代的政治和社會——這些文字並非「樂評」,甚至難以歸類:是音樂書寫、文化論述、歷史故事、散文,或者現在說的非虛構寫作?

彼時台灣關於搖滾的書不多,尤其是系統性的論述。我嘗試在《聲音與憤怒》書寫搖滾樂作為一種文化力量如何被其時代氛圍形塑,又如何介入與改變歷史。這本書是我將整個青春時光對於音樂、文學、社會實踐的熱情與生命歷史濃縮成的結晶,是我的「搖滾」專輯,不敢奢望會在市場上「流行」。

沒想到,出版後受到關注,接著收到中時評論版和聯合報副刊邀約寫專欄——那是還有人讀報的年代,且報紙的政治與文學專欄都還頗具影響力,並在年終獲得聯合報「讀書人」版年度十大好書,後來也在中國出版簡體版。此後,一路上有許多人跟我說喜歡這本書,從文藝讀者到搖滾明星,不少人甚至說,書中的火燃起了他們的熱血,影響了他們的生命。

這讓我更信仰文字的力量,越來越投入寫作,也日漸漂離原來的學術道路。

2007年出版散文評論集《反叛的凝視》,2010年出版第二本搖滾書《時代的噪音》。《聲音與憤怒:搖滾樂可能改變世界嗎?》在原出版社十幾刷之後,在2015 年換到印刻出版社,發行十週年增訂版,增加了三分之一的新文章。一本快二十年的書,至今還在市場上流通,只能說充滿感謝:我的第一張「搖滾專輯」算是經過時代的考驗。

2.

從十八歲至今,我人生做過許多冒險的轉折:不論是離開紐約那所大學的博士班(當然是非常艱難的決定)成為一個寫作者、一個文化工作者,或者不通粵語卻搬去香港擔任傳奇雜誌《號外》總編輯,或者放棄香港優渥的工作條件回台灣和朋友一起創辦一個深度新聞媒體,再到2019年底離開一個很好的工作,在五十歲前夕第一次創業,創辦一本看似不合時宜的文化雜誌,試圖紀錄與詮釋這個時代的文化精神,想要跟這個社會說:culture matters。

我總是不喜歡一直待在舒適圈,而想探索陌生的路徑,因為我相信,不去冒險,就不會走得更遠,更不會看到不一樣的風景。當然,這些路上總有挫折有徬徨有跌倒,但就算跌倒,起碼別人知道你走到哪裡了,下一次可以用不同方法往前走。

世界是這樣一點一滴前進的,而不是大家都停留在最熱鬧與最舒適的觀光區。

也是在這樣的曲折道路上,我才知道,當年以為要告別青春的搖滾樂,其實從未停止在我腦中大聲歌唱,甚至可以說是一直以來我人生的內燃引擎。從第一本搖滾書到這第三本,相隔18年,我也從後青春期進入半百,但心中還是常常厚顏地覺得,自己依然是那個懵懂但熱情的搖滾少年。

當初出版《聲音與憤怒》時,很少人(包括我)認為這樣一本貌似嚴肅的書可以是一本暢銷書,如今創辦VERSE雜誌時,更是沒有人看好在這樣一個時代做深度文化雜誌——大多數人覺得這比較像撞牆,每個人都說不可能。但兩年來,我們做出了一本既深度又迷人的雜誌,唱出了屬於這個時代台灣的美麗詩歌(這正是verse之意),而且活得好好的。

我拒絕相信人們說世界沒有另一種可能,前方沒有另一條道路。這是搖滾樂所教給我們的。

3.

我一向著迷那些在不同領域的改變者,無論是新理念的倡議者,或者新文化的創造者。他們往往一開始被視為是不合主流思考的異端、是不合時宜的傻子;他們必須忍受寂寞與嘲諷,或者低頭在自己的一方天地耕作,或者抬頭對荒野大聲吶喊。

我相信,這正是搖滾樂最核心的精神:去冒險與創造新事物,去顛覆與挑戰舊規則。如果只是跟隨眾人熟悉的旋律,只想迎合市場的主流,那只是趕流行,可能不久後就會煙消雲散。當狄倫拿起電吉他被觀眾大聲叫喊「猶大」,當「地下絲絨」彈出只能賣出幾百張唱片的奇怪聲響,當Nirvana吼出內心的挫折與憤怒時,他們是在探索無人行走之路,深入無人抵達之處。但終究,他們的聲音被會聽見,回音會越來越宏壯,直到整個世界為之震動。

他們當年的噪音成為今日的派對。

我的前兩本搖滾書寫主要是關於文化作為一種社會反叛的力量,但在這本書,我凝視的是那些先鋒如何創造明日的聲音。他們是我的啟蒙者、我的英雄:是全球最大偶像勇於製作最實驗最具企圖心的搖滾專輯,是狄倫不斷重新創造自己的身分,是大衛鮑伊對所有怪胎說「你們不孤單」,是李歐納柯恩以永遠成熟的男人之姿成為潮流的局外人,或者是Radiohead用全新的聲響預示一個不太ok的科技反烏托邦。

書中每一個故事都是改變音樂歷史的傳奇,每一張專輯都是搖滾史的經典——他們之所以是經典,就是因為他們奮力建造新的可能,不相信世界只能被舊規則所構築。他們不只影響了流行音樂,更是形塑我們看待世界的方式。這就是搖滾樂所創造的事物。

而他們每一個人都為The Clash主唱Joe Strummer這句話寫下註腳:「未來尚未被書寫」(The Future is Unwritten) 。

因為,關鍵始終是在於怎麼寫。

目次

推薦序 理想主義年代,或音樂史的異響/廖偉棠

推薦語 /9m88、阿泰與呆呆、拍謝少年、馬欣、黃韻玲、蔡瑞珊、鍾永豐

自序

鮑伯狄倫如何建造一座詩與歌的共和國?

地下絲絨:反搖滾的搖滾,城市的地下潛行者

「今晚讓我們都在倫敦做愛」:平克佛洛伊德最初的迷幻時光

在《寂寞芳心俱樂部》之後,披頭四和搖滾樂都成為大人了

李歐納柯恩:他是我們永遠成熟世故的男人

當狄倫把臉塗白,重新創造自己……

把孤寂化為救贖:大衛鮑伊如何拯救了地球?

解構與重構:搖滾的文藝復興人大衛拜恩

「沒有未來」?!性手槍龐克革命的真正意義

依然與時代對話:U2《約書亞樹》的三十年後

Nirvana:他們其實很在乎

一張洞見未來的黑鏡:《OK Computer》二十週年

檸檬如何變成檸檬汁:碧昂絲和美國的黑人抗議音樂新浪潮

書摘/試閱

鮑伯狄倫如何建造一座詩與歌的共和國?

「我從來沒有自問過:我的歌曲是文學嗎?」

——狄倫的諾貝爾文學獎晚宴演說(Banquet Speech)。

「我從來不會想到我是一個可以贏得諾貝爾獎的搖滾明星。」

——狄倫在八○年代電影《Hearts Of Fire》中扮演角色的一句台詞。

1.垮掉的一代

在自傳《搖滾記》(Chronicles Vol.1)中,狄倫描述他剛到紐約時住在一個朋友家,房間滿是書。他在那裡讀法國文學、俄國文學、福克納,讀哲學和思想史,「我總是會鑽進書堆裡….像個考古學家似地往書中挖掘」。

那個房間其實是一則譬喻:那是紐約這座城市,或是搖滾樂的世界,狄倫在這座古老而龐大的經院奮力勤讀,比誰都用功地吸收文學、音樂與歷史的知識。

狄倫的少年時期是搖滾樂的誕生時期,也正好是「垮掉的一代」(Beat Genration)的黃金年代。(註1)

1955年,艾倫金斯堡出版詩集《嚎叫》。

1957年,傑克凱魯亞克出版小說《在路上》。

1959年,威廉布洛斯在巴黎出版《裸體午餐》。

他們是文學上的不法之徒,是在挑戰主流價值的沉悶與安逸,不論在主題、寫作風格,乃至個人生活上。所以不安的青年都被吸引入他們的王國,因為那裡有自由、即興、誠實和解放。

狄倫當然也是。

他在讀明尼蘇達大學時,在明尼亞波利市有一個屬於他們的格林威治村叫Dinkytown,這裡有許多咖啡屋,有爵士與詩歌朗讀,有民謠表演。那是狄倫的天堂。他後來回憶說:「那裡有不安,有挫折,就像暴風雨前的寧靜……總是有人在朗讀詩歌,凱魯亞克、金斯堡、費林格提(Ferlinghetti)……像魔法一樣……每一天都像是星期天」。

「我完全愛上垮掉的一代、波希米亞、咆哮那群人,這全都是聯繫在一起的……他們對我的影響就如同貓王對我的影響一樣。」

二十歲的狄倫在1961年來到了紐約。垮掉的一代不再只是書本上的偶像,一如民謠的前輩們不再只是唱盤上的聲音。狄倫開始與他們的幽靈,甚至肉身,相遇了。

在格林威治村,垮掉的一代詩人們曾在咖啡館飲酒讀詩、聆聽爵士樂,民謠歌手也在這裡的咖啡館或者華盛頓廣場歌唱著改造世界。狄倫在回憶中說:「民謠場景和爵士場景是非常緊密的。詩人讀詩時,我會在底下聆聽。我的歌曲與其說是受到書本上的詩影響,不如說更是受到詩人搭配爵士樂的朗讀。」

這說出了狄倫最重要的文學特質。長久以來,人們對他的歌詞作為詩的文學成就有很大歧見,但沒有人會質疑,當他的文字配上了他的音樂,整個世界為之暈眩。

除了作為讀者受到的文學影響,狄倫和艾倫金斯堡在63年底認識,此後交往密切。

金斯堡第一次聽到〈暴雨將至〉(A Hard Rain’s Gonna Fall)時激動落淚,認為他們那世代的波希迷亞火炬已然傳遞給新一代年輕人,更認為狄倫的音樂是「對從惠特曼到凱魯亞克這些美國先知的回應」。

在64年到65年他們緊密來往的時光中,彼此更在創作上相互影響,尤其那正是狄倫欲告別抗議歌手的面具,重新探索自我的時期。先是1964年的〈自由的鐘聲〉(Chimes of Freedom)呈現了垮掉派的詩歌閃光,而後在1965到1966年的連續三張搖滾專輯《Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde》,狄倫的歌詞充滿金斯堡式的閃光意象、對時代精神暗流的凝視,與凱魯亞克式的令人無法停止呼吸的節奏感。

《Bringing It All Back Home》(1965)彷彿就是垮掉的一代的音樂專輯:唱片背面甚至有金斯堡的照片,文案也直接寫到金斯堡。雖然狄倫沒和凱魯亞克直接往來,但他在這段期間卻不斷援引後者。專輯中歌曲〈地下鄉愁藍調〉(Subterranean Homesick Blues)被視為向凱魯亞克1958年的小說《The Subterranean》致敬(金斯堡出現在MV畫面中),專輯另一首歌就直接叫「重新在路上」(On the Road Again)。該年三月,凱魯亞克出版新小說《荒涼天使》(Desolation Angels),五個月後,狄倫又為下張專輯錄製另一首新歌叫「Desolation Row」(荒涼之巷)。(這個「荒涼之巷」是歷史碎片的嘉年華,羅密歐、雨果、艾略特、打扮成羅賓漢的愛因斯坦,聖經中人物,都在這個奇異的音樂劇舞台一一快閃。)

更多的文字考據學當然是狄倫學者的工作了,但無可否認的是,垮掉的一代深深滲入了狄倫的血液,讓他重新鑄造了搖滾樂與文學的關係。

1966年夏天,狄倫發生嚴重的摩托車禍,消失在人們視野中,彷彿提前舉行了「六十年代狄倫」的葬禮。但他其實蟄居在紐約州的胡士托小鎮,在地下室秘製讓時間消失的音樂。金斯堡來探望他,帶了韓波、布萊克、艾蜜莉狄更森的詩集和布萊希特。

在他自己的房間認真讀書。

2.民謠中的老美國

搖滾樂誕生之初只是青少年的慾望躁動,是節奏強烈但歌詞簡單的娛樂。

狄倫少年時愛搖滾樂,更是草根民謠和傳統歌曲的學徒。他喜歡聽廣播,因為那個魔術裝置中可以聽見這個國家土地上廣闊的聲音。

「除了民謠,我不會在乎其他東西。我只對民謠感興趣」。他在《搖滾記》中寫道。

在民謠世界裡,「有違法的女人、超級惡棍、惡魔戀人和福音真理……街道和山谷,富含泥煤的沼澤,地主和石油工人……民謠音樂是一個更智慧的次元的現實,它超越人類的理解。假如它呼喚你,你會消失並且被他吸進去。我在這神話般的國度覺得很自在。這個國度不是由個人,而是由各種關於人性的鮮明原型所組成,每個在其中的堅毅靈魂都充滿內在智慧。它是如此真實,是比生活更真實的生活,它是放大的生活。我只要有民謠音樂就可以活下去。」

是的,那些來自歷史或者關於歷史的老民謠,是荒蕪的、不法的、廣牟的美國大地,是不法之徒、流浪漢、強盜的鄉野傳奇,是堅硬大地和泥濘爛土上底層勞動者的吶喊與低吟。那裏有著瘋狂與罪惡,也有著良善與純粹的人性。那是打開美國神祕靈魂的鑰匙,是知名評論家Greil Marcus所說的「古老的、奇異的美國」。

狄倫曾說,創造力的來源是「經驗、觀察和想像力」,而他沒有伍迪蓋瑟瑞(Woody Guthrie)(註2)那樣的流浪經歷,也沒有「走過很多路」就成為一個男人,他的經驗只能是不斷重返與探索民謠世界中的古老歷史,在其中勤力地撿拾各種故事。民謠歌曲了因此深深形塑他的世界觀、他的寫作方式。直到現在。

(其中影響狄倫最深的民謠歌手是伍迪蓋瑟瑞,狄倫在心中自認是他未正式拜師的嫡傳弟子。)

在接受諾貝爾文學獎的致詞中(該年他七十五歲),他說,「當我開始寫歌時,民謠的行話是我唯一知道的語彙,我就用它們來寫歌。」「那些技巧、秘密、懸疑,沒有一個離開我的腦袋,而且我知道他們經歷過的一切被遺棄的道路。」

然而,二十歲的他比任何人都知曉,民謠音樂的主題已經和現實缺乏連結,語言也已經過時。他必須在民謠傳統之中進行改造,再把民謠中的廣闊世界帶入精神荒蕪的搖滾樂。

他的方法是用垮掉的一代、惠特曼與韓波的詩的語言,超越傳統的民謠敘事結構,再將曖昧的囈語、末世的意象、超現實的想像,加入搖滾樂中。他借用舊典故、改造老曲調(雖然曾被指控抄襲),用奇幻的技法創造新語言,構建起一座座奇幻而巨大的迷宮,一個個華麗深邃的文字奇觀,讓人們只能以微光探照著小徑,考究石壁上的密語,探詢可能的出路。其結果是,在他的歌中,外在世界的混亂和內心的不安被交織在一起,美國文化的碎片和人性的脆弱與憂傷被拋入一個詩意的鎔爐中,鑄造出新的金色光芒。

除了語言,經典文學的道德啟示對他的歌曲主題也有深遠影響。在接受諾貝爾文學獎的致詞中,他提及自己受到許多經典文學的影響,包括卡繆、吉卜林、湯瑪斯曼、海明威等。而在另一場諾貝爾演講(Nobel Lecture)中,他特別分析了三本經典文學關於人性和命運的主題、或者說故事技巧,如何深深影響了他:《白鯨記》、《西線無戰事》和《奧德賽》。

狄倫的偉大就在於他能把民謠中的老美國江湖世界,自荷馬以來的詩歌與文學傳統,和垮掉的一代的自由奔放──或者說高雅和大眾、晦澀和流行,巧妙地揉合起來。

「美國」是他最大的靈感來源。他將近代美國的音樂史,或者一整部民間的美國史,重新拼裝黏貼,把各種角色倒置翻轉,建造一齣人物眾多、光怪陸離的音樂劇場。他的歌中其實不是那個古老的美國,而是一個虛構的國度──但美國作為一個概念,一如所有國家,本質上不就是虛構的嗎?

而如果狄倫在音樂中虛構了一個繁複變形的美國,那他建造出更大的神話,不正是自己嗎?

狄倫的身分與故事根本就是一個我們完全想像不到的文學角色。

他太詭異、太狡猾,他是一個孤傲的縱火者,一個瘋狂的拾荒者(拾起許許多多被遺棄的歷史故事與人物),一個奇異的通靈者(他是伍迪蓋瑟瑞,是羅伯強森……),甚至一個有時滑稽的雜耍者。

但他是一個詩人嗎?

3.

在1963年的專輯《隨心所欲的鮑伯狄倫》的唱片文案中,狄倫說,「任何我可以唱的東西稱之為歌,任何我沒法唱的東西叫做詩。任何我沒法唱,又太長不能叫做詩的東西,我叫他小說。不過我的小說沒有一般的故事線索,只是我在某時某地的感覺。」

1964年到66年之間,他開始寫一本小說《塔藍圖拉》(Tarantula)。這本書部分是寫於他和朋友在1964年的一趟大公路之旅。當時他想要寫一本偉大的美國小說,一部深入這個巨獸之心,吞噬它,消化它而後用力吐出來的小說,就像之前無數的作家曾經嘗試過的。或者,像他喜歡的凱魯亞克曾經寫出來的。

狄倫彼時確實是想寫一本垮掉派風格的創作(他那時剛認識金斯堡,並且一度和「城市之光」書店/出版社談出版一本書)。《塔藍圖拉》的開頭從一開始就像是對「在路上的」怪異模仿,書中充滿一連串閃爍的意象,運用威廉布洛斯「裸體午餐」般的拼貼技巧,但整本書沒有結構,沒有「一般的故事線索」,只有許多或真或假的人物或者地名,懸掛在書頁上。與其說這是小說,更像是無意義的長詩句,是不斷飄蕩的文字幽魂。

不過,《塔藍圖拉》成為他當時歌曲創作的胚胎,最明顯就是同時期的歌曲〈自由的鐘聲〉,許多句子幾乎直接從書中搬過去(註3)。

當教堂的鐘輕輕燃燒

為高尚的人鳴響

為善良的人鳴響

為殘疾者鳴響

為盲眼者鳴響

所以這本小說中的文字是他寫作/寫歌的風格轉向的轉捩點。

該書拖了幾年後到1971年才出版,美國著名樂評人羅伯克里斯戈(Robert Christgau)在當時嚴厲評論道:「這不是一個文學事件,因為狄倫不是一個文學人……還是買他的唱片吧。」

這話對也不對。

不對的是,諾貝爾文學獎在許多年後認可了狄倫是一個偉大的文學人。

對的是,一如文章開頭引述,狄倫並不覺得,或者不會去想自己是否是文學人。他在諾貝爾獎演講中也說,莎士比亞應該也沒問過自己的劇作是否是文學,因為他的作品就是要在舞台上的。而「我,就像莎士比亞,所有時間都獻給了創作以及處理各種瑣碎的事。例如誰是演奏這首歌最適合的音樂人?這首歌是對的Key 嗎?」這才是他的核心關懷。

羅伯克里斯戈那句評論雖然嚴厲,但這位被稱為搖滾樂評界的「院長」在同篇文章接續討論了歌與詩的區別:「說狄倫不屬於文學史並不是抦棄他於藝術溝通或者語言的歷史之外。剛好相反。一個創作歌手和詩人或小說家使用語言的方式不同,因為他對語言的使用是放在一個更大的、更有感受性的效果中。」

這是重要的討論,也是狄倫自己承認的。在諾貝爾獎演說中,他說:「歌曲不像文學。他們應該是要被唱出,而不只是閱讀。就像莎士比亞的劇本應該是要在舞台上被演出,歌詞也應該是要被歌唱出,而不只是在紙上讀。我希望你們有機會以他們應該被聽到的方式聽到:不論是在演唱會上,或者在唱片上,或者任何如今人們聽歌的方式。」

是的,狄倫的語言,狄倫的詩,必須是有聲音,必須是被歌唱的,否則就是沒有重量的空虛。

更重要的是,諾貝爾文學獎頒獎詞讚許狄倫「在偉大的美國歌曲傳統中,創造了新的詩意表現。」其實,更完整的說法是,狄倫讓文學的靈魂進入原本青春躁動的搖滾樂和質樸知性的民謠,透過一班班神秘列車前往更複雜而深沈的世界,從此改變了流行音樂的面貌,而他在過程中也重塑了詩的定義。

就像搖滾樂在他手上從過去的前衛藝術轉變為一種大眾文化形式,他也把正統文學的菁英主義從巨塔中解放出來,讓語言的實驗、文學傳統中的道德啟示、詩的想像國度,進入流行文化的語彙,進入大眾的心靈世界。

他不只用詩改變了歌,更用歌改變了詩。

在狄倫還是二十出頭的少年,他曾就開玩笑地唱過:「我是個詩人,我知道,希望我不會搞砸。」

天佑狄倫,他沒搞砸詩人這身分,只是砸毀了詩與歌中間的高牆。(註4)

註:

1. 關於垮掉的一代的詳細討論,請見我的〈嚎叫著,在路上:垮掉的一代如何啟發了六○年代反文化〉,收於《想像力的革命:1960年代的烏托邦追尋》。

2. 蓋瑟瑞是二十世紀上半採集與創作民歌最重要的音樂人,對他的完整介紹請見我的《時代的噪音》的專章。

3. 他在1966年說,「我發現我自己吐出了二十頁的故事、一首長歌,然後改寫成「像一顆滾石」。在那之後,我對於寫小說或劇本再也沒興趣了。」

4. 本文部分內容曾發表於不同報章,這裡是針對狄倫與文學整合出的全新文章。另外關於狄倫作為一個抗議歌手之路,可以見我的《時代的噪音》一書專章討論。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。