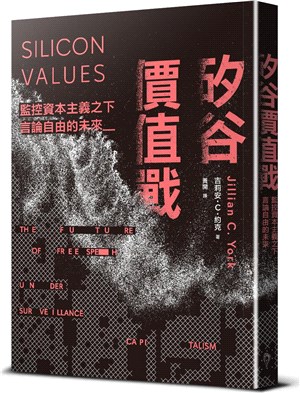

矽谷價值戰:監控資本主義之下言論自由的未來:監控資本主義之下言論自由的未來

商品資訊

ISBN13:9786269649716

替代書名:Silicon Values: The Future of Free Speech Under Surveillance Capitalism

出版社:行人

作者:吉莉安.C.約克

譯者:黃開

出版日:2022/09/30

裝訂/頁數:平裝/320頁

規格:15cm*21cm*1.7cm (高/寬/厚)

定價

:NT$ 480 元優惠價

:90 折 432 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:12 點

商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

假新聞、帶風向已經是現今網路世界正在發生的事情,但例如「數位中介服務法」這樣的法令又引起眾多網友的反彈,這本書精采分析社群媒體歷史上重大爭議,從公司經營者、政府、商業單位,甚至是基層審查員的想法與作法,都包含在書中,絕對是當代媒體研究與言論自由的必讀作品

二〇〇七年,YouTube接獲多則舉報,指出某個帳號裡面有一些警察暴行影片,於是公司經營團隊決定關閉該帳號。這個帳號的主人是瓦埃勒•阿巴斯(Wael Abbas),他是埃及人權社會運動者、阿拉伯數位先鋒的早期成員、屬於一個部落客與科技迷組成的跨國社團。這個社團內部的連結並不緊密,其中許多人會透過名為「阿拉伯科技迷」(Arab Techies)的網絡聚會。阿巴斯是埃及第一批最有影響力的部落客之一,因為勇敢處理警察暴行和腐敗這類主題而聞名。他的成就並非無足輕重:就在一年前他才剛成為獲得「奈特國際新聞獎」(Knight International Journalism Award)的第一位部落客。

阿巴斯的帳號被停用,上了國際新聞頭條,他種種拍下各種警察暴行的影片被鎖在YouTube的資料庫。當時YouTube才剛成立,接下來的十幾年,它還需要處理更多更複雜的議題。

因為社群媒體的一舉一動都會影響世界,是支持革命還是協助威權政府,是支持表達自由還是減少爭議,這些影響十七億人以上的生活事務,都在遙遠的矽谷的某個小房間被決定嗎?

本書作者吉莉安.C.約克花了十年時間研究社群媒體如何決定哪些內容被允許,哪些被禁止。她不只是實際採訪在各大社群媒體的審查員,也分析每一家公司與政府打交道的方式。全書裡面充滿社群媒體出現以來,所有的言論自由精采案例,閱讀時經常會感覺到,一個影響某個地方的重大事件,竟然在世界級大公司的角度是如此草率地被看待。

我們相信社群媒體的影響力在未來十年依然會無時無刻影響著我們,或者說,來自矽谷的價值觀依然壟斷著這個科技控制的世界,閱讀這本書可以給我們很多思考的線索與啟發。

二〇〇七年,YouTube接獲多則舉報,指出某個帳號裡面有一些警察暴行影片,於是公司經營團隊決定關閉該帳號。這個帳號的主人是瓦埃勒•阿巴斯(Wael Abbas),他是埃及人權社會運動者、阿拉伯數位先鋒的早期成員、屬於一個部落客與科技迷組成的跨國社團。這個社團內部的連結並不緊密,其中許多人會透過名為「阿拉伯科技迷」(Arab Techies)的網絡聚會。阿巴斯是埃及第一批最有影響力的部落客之一,因為勇敢處理警察暴行和腐敗這類主題而聞名。他的成就並非無足輕重:就在一年前他才剛成為獲得「奈特國際新聞獎」(Knight International Journalism Award)的第一位部落客。

阿巴斯的帳號被停用,上了國際新聞頭條,他種種拍下各種警察暴行的影片被鎖在YouTube的資料庫。當時YouTube才剛成立,接下來的十幾年,它還需要處理更多更複雜的議題。

因為社群媒體的一舉一動都會影響世界,是支持革命還是協助威權政府,是支持表達自由還是減少爭議,這些影響十七億人以上的生活事務,都在遙遠的矽谷的某個小房間被決定嗎?

本書作者吉莉安.C.約克花了十年時間研究社群媒體如何決定哪些內容被允許,哪些被禁止。她不只是實際採訪在各大社群媒體的審查員,也分析每一家公司與政府打交道的方式。全書裡面充滿社群媒體出現以來,所有的言論自由精采案例,閱讀時經常會感覺到,一個影響某個地方的重大事件,竟然在世界級大公司的角度是如此草率地被看待。

我們相信社群媒體的影響力在未來十年依然會無時無刻影響著我們,或者說,來自矽谷的價值觀依然壟斷著這個科技控制的世界,閱讀這本書可以給我們很多思考的線索與啟發。

作者簡介

吉莉安•C•約克是電子前哨基金會(Electronic Frontier Foundation, EFF)的國際表達自由(部門)主任,同時也是女性主義組織深度實驗室(Deep Lab)的創始會員。從2000年起,她已經報導過監控和自由方面的許多議題,獲得《外交政策》(Foreign Policy)雜誌評選為社群媒體研究的前一百名知識分子。她的文章散見於《衛報》(Guardian)、半島電視台(Al Jazeera)及《外交政策》,目前住在柏林。

序

【導讀】

近幾年來,見識過接二連三令人矚目的內容決定,全球大眾已經能意識到內容審查的行為:例如Facebook刪除黃幼公(Nick Ut)著名的《戰爭的恐怖》(Terror of War)圖片、在敘利亞有多個平台刪除了戰爭罪的證據,以及Twitter驅逐前美國總統川普。這些實例說明了線上企業的空間日益擴大,想要進行審核是何其複雜的事。

剛接觸網路言論自由主題的人,會誤以為這些緊繃的局面是新現象。其實,內容審查一點也不新奇。本書將詳細說明,它和社交網(social web)本身一樣古老,最顯著的實例可以追溯到撥接上網時代。

我從二〇〇八年開始研究網際網路審查,當時大部分人都認為那是屬於政府層次的行為。那時候全世界有幾十個國家各顯神通,限制不同資訊的存取。有些國家,如沙烏地阿拉伯和中國,內容設限的範圍鋪天蓋地;而其他國家──如巴基斯坦或摩洛哥──則是比較有限。

那個時期,中國往往是我的圈子裡討論與比較的焦點。中國的線上平台,對於政府要求的限制,彼時和此時都一樣順從,甚至可說是合作無間──審查已融入中國商業社群網際網路的肌理之中。雖然如此,用戶仍找得到規避的方法,那就是以替代用語來表達意見。

相反地,YouTube、Facebook和Twitter這些二〇〇〇年代中、後期興起的平台,對於言論只有簡短陳述的限制,給人的印象是在這個空間裡可以暢所欲言、百無禁忌。但是,正如本書所呈現的,其實根本不是那麼一回事。它們從成立的初期開始,就將自己的意識型態強加在用戶身上,並且當政府開口要求審查,它們會乖乖配合,通常會順便吹噓一下崇高的目標,像是讓世界「更開放、更結為一體」。

早期令人感到棘手的言論審查事件──也就是由公司方面採取行動,決定哪些言論是可以接受的──以及本書中的實例,主要均來自中東和北美,這些地區是我多年工作的焦點。但是這個現象絕非侷限於那裡,我的工作所得知的最早實例其實有一部分是發生在香港。

二〇一〇年,香港大學生可樂在Facebook創建了一個群組,抗議豪宅開發,不到幾小時就有三百多人加入。又過了幾小時,該學生的帳號即被停用,理由是違反公司不得使用「假」名的政策。群組的另外兩名管理員也遭遇相同的命運。他們懷疑這是房地產開發商去檢舉的,說他們違反Facebook的服務條款。

同一年稍早,我參與一場電話會議,還有幾家科技公司與會。會中拋出一個問題:「帳戶停用和內容刪除:為何會有這些人權議題?」會中有我的同伴麥康瑞(Rebecca MacKinnon),是記者兼學者;有莫乃光(Charles Mok),是網際網路企業家,後來擔任了八年香港立法會議員;有薩米•本•加爾比亞(Sami Ben Gharbia),是流亡的突尼西亞社運人士,在翌年的革命期間返國。我們討論了內容審查機制,並提出對策設法降低它對人權運動者的衝擊。這一場會議成為我們和各家公司進一步討論的發軔,對我個人而言則是深入研究的催化劑。

那時候的Facebook尚未推出現今這種詳盡而且易讀的《社群守則》──僅有《服務條款》,是用法律文字寫的,只提供少數歐洲語言版本。我們不能合理預期群組管理員都讀過它的《服務條款》,而且據說他們在網站上都是使用本名。那麼,問題是:Facebook憑什麼在一開始就刪除他們的帳號?

如果有某個人的身分引發疑慮,他必須向公司提交文件,證明帳號名稱就是自己本人。在這次事件中,幾名管理員都這麼做了,也都重新取回他們的帳號。但是,並非每一名用戶都能放心照做,也不是每一名用戶想當然耳都持有可接受的身分證明形式。這些條件讓政策很容易遭到濫用:不懷好意的人只需要檢舉某人使用假名──證明的責任落在了被檢舉人身上。

我之所以描述這次事件,原因有二:它說明了依賴私人公司審查言論所造成的困境;而且,它預示了未來即將發生的事。

在接下來的幾年裡,美國各家科技公司在世界各地都被指責未能刪除有害言論,以及審查批評的聲音。本書試圖說明,各行各業的團體和個人都受到了影響。然而,那些通常最邊緣化的社群──人權社運者、LGBTQ+個人*,以及其他少數族群──是遭遇衝擊最大的。

隨著內容審查變得越來越普遍而且複雜,加上各家科技公司已經和世界各國政府打好了關係,當用戶或言論被封鎖時,我們也越來越難以追蹤真正的理由或手段(公司的決定、政府的要求,或是系統錯誤)。如今有許多結果都是出於自動化技術,或是狀態並不穩定的員工倉促之下的判斷──很常見的情況是:為錯誤決定尋求補救的能力很有限。

在台灣最近發生的一次事例,足以說明這些情況:二〇二一年,據說有一名叫作陳延昶的網紅(網名「486先生」)在台灣制憲基金會的Facebook粉絲專頁留言說:「各位,我支持台灣獨立,台灣本來就是一個獨立的國家,我是台灣人不是中國人。幹林老師的中國人,去吃屎吧你們。」隨後他的Facebook帳號就被停權三十天──這是該公司對較輕的犯行所給予的「懲罰」(值得注意的是,他的粗話在上下文並沒有構成違規。)。

《台北時報》有一篇文章指出了該事件中的獨斷本質,以及執行規則時的雙標。它更進一步提到,由於Facebook的中文審核員大多數是中國籍,而且是在不同的政治環境下運作,因此使得台灣內容的審查變得更複雜。

這樣的現象並非台灣獨有──例如阿拉伯的審查也有類似報導──然而,這次事件依舊呈現了各家公司現今的處境:它們打造了一套複雜得無遠弗屆的審查系統,並且輸出到全世界。如今只要它們無法達到自己的標準,就會遭受用戶、媒體和政府的抨擊。

近幾年來,見識過接二連三令人矚目的內容決定,全球大眾已經能意識到內容審查的行為:例如Facebook刪除黃幼公(Nick Ut)著名的《戰爭的恐怖》(Terror of War)圖片、在敘利亞有多個平台刪除了戰爭罪的證據,以及Twitter驅逐前美國總統川普。這些實例說明了線上企業的空間日益擴大,想要進行審核是何其複雜的事。

剛接觸網路言論自由主題的人,會誤以為這些緊繃的局面是新現象。其實,內容審查一點也不新奇。本書將詳細說明,它和社交網(social web)本身一樣古老,最顯著的實例可以追溯到撥接上網時代。

我從二〇〇八年開始研究網際網路審查,當時大部分人都認為那是屬於政府層次的行為。那時候全世界有幾十個國家各顯神通,限制不同資訊的存取。有些國家,如沙烏地阿拉伯和中國,內容設限的範圍鋪天蓋地;而其他國家──如巴基斯坦或摩洛哥──則是比較有限。

那個時期,中國往往是我的圈子裡討論與比較的焦點。中國的線上平台,對於政府要求的限制,彼時和此時都一樣順從,甚至可說是合作無間──審查已融入中國商業社群網際網路的肌理之中。雖然如此,用戶仍找得到規避的方法,那就是以替代用語來表達意見。

相反地,YouTube、Facebook和Twitter這些二〇〇〇年代中、後期興起的平台,對於言論只有簡短陳述的限制,給人的印象是在這個空間裡可以暢所欲言、百無禁忌。但是,正如本書所呈現的,其實根本不是那麼一回事。它們從成立的初期開始,就將自己的意識型態強加在用戶身上,並且當政府開口要求審查,它們會乖乖配合,通常會順便吹噓一下崇高的目標,像是讓世界「更開放、更結為一體」。

早期令人感到棘手的言論審查事件──也就是由公司方面採取行動,決定哪些言論是可以接受的──以及本書中的實例,主要均來自中東和北美,這些地區是我多年工作的焦點。但是這個現象絕非侷限於那裡,我的工作所得知的最早實例其實有一部分是發生在香港。

二〇一〇年,香港大學生可樂在Facebook創建了一個群組,抗議豪宅開發,不到幾小時就有三百多人加入。又過了幾小時,該學生的帳號即被停用,理由是違反公司不得使用「假」名的政策。群組的另外兩名管理員也遭遇相同的命運。他們懷疑這是房地產開發商去檢舉的,說他們違反Facebook的服務條款。

同一年稍早,我參與一場電話會議,還有幾家科技公司與會。會中拋出一個問題:「帳戶停用和內容刪除:為何會有這些人權議題?」會中有我的同伴麥康瑞(Rebecca MacKinnon),是記者兼學者;有莫乃光(Charles Mok),是網際網路企業家,後來擔任了八年香港立法會議員;有薩米•本•加爾比亞(Sami Ben Gharbia),是流亡的突尼西亞社運人士,在翌年的革命期間返國。我們討論了內容審查機制,並提出對策設法降低它對人權運動者的衝擊。這一場會議成為我們和各家公司進一步討論的發軔,對我個人而言則是深入研究的催化劑。

那時候的Facebook尚未推出現今這種詳盡而且易讀的《社群守則》──僅有《服務條款》,是用法律文字寫的,只提供少數歐洲語言版本。我們不能合理預期群組管理員都讀過它的《服務條款》,而且據說他們在網站上都是使用本名。那麼,問題是:Facebook憑什麼在一開始就刪除他們的帳號?

如果有某個人的身分引發疑慮,他必須向公司提交文件,證明帳號名稱就是自己本人。在這次事件中,幾名管理員都這麼做了,也都重新取回他們的帳號。但是,並非每一名用戶都能放心照做,也不是每一名用戶想當然耳都持有可接受的身分證明形式。這些條件讓政策很容易遭到濫用:不懷好意的人只需要檢舉某人使用假名──證明的責任落在了被檢舉人身上。

我之所以描述這次事件,原因有二:它說明了依賴私人公司審查言論所造成的困境;而且,它預示了未來即將發生的事。

在接下來的幾年裡,美國各家科技公司在世界各地都被指責未能刪除有害言論,以及審查批評的聲音。本書試圖說明,各行各業的團體和個人都受到了影響。然而,那些通常最邊緣化的社群──人權社運者、LGBTQ+個人*,以及其他少數族群──是遭遇衝擊最大的。

隨著內容審查變得越來越普遍而且複雜,加上各家科技公司已經和世界各國政府打好了關係,當用戶或言論被封鎖時,我們也越來越難以追蹤真正的理由或手段(公司的決定、政府的要求,或是系統錯誤)。如今有許多結果都是出於自動化技術,或是狀態並不穩定的員工倉促之下的判斷──很常見的情況是:為錯誤決定尋求補救的能力很有限。

在台灣最近發生的一次事例,足以說明這些情況:二〇二一年,據說有一名叫作陳延昶的網紅(網名「486先生」)在台灣制憲基金會的Facebook粉絲專頁留言說:「各位,我支持台灣獨立,台灣本來就是一個獨立的國家,我是台灣人不是中國人。幹林老師的中國人,去吃屎吧你們。」隨後他的Facebook帳號就被停權三十天──這是該公司對較輕的犯行所給予的「懲罰」(值得注意的是,他的粗話在上下文並沒有構成違規。)。

《台北時報》有一篇文章指出了該事件中的獨斷本質,以及執行規則時的雙標。它更進一步提到,由於Facebook的中文審核員大多數是中國籍,而且是在不同的政治環境下運作,因此使得台灣內容的審查變得更複雜。

這樣的現象並非台灣獨有──例如阿拉伯的審查也有類似報導──然而,這次事件依舊呈現了各家公司現今的處境:它們打造了一套複雜得無遠弗屆的審查系統,並且輸出到全世界。如今只要它們無法達到自己的標準,就會遭受用戶、媒體和政府的抨擊。

目次

台灣版序言

序幕

前言

1.新守門人

2.現實世界的鎮壓在網路複製

3.社群媒體革命家

4.利益至上

5.極端主義召喚極端措施

6.二十一世紀維多利亞人

7.向「性」宣戰

8.從人工到機器

9.仇恨如病毒傳播

10.未來由我們作主

誌謝

註釋

序幕

前言

1.新守門人

2.現實世界的鎮壓在網路複製

3.社群媒體革命家

4.利益至上

5.極端主義召喚極端措施

6.二十一世紀維多利亞人

7.向「性」宣戰

8.從人工到機器

9.仇恨如病毒傳播

10.未來由我們作主

誌謝

註釋

書摘/試閱

【內文試閱】

二〇一四年夏季,美國斡旋的和平談判失敗之後幾個月,有三名以色列青年在被占領的約旦河西岸被綁架並撕票。有仇必報,三名以色列人也綁架一名巴勒斯坦少年,同樣撕票。雙方的緊張局勢因此升溫,暴力衝突增加,哈馬斯射向以色列領土的火箭也是。以色列回敬空襲,火箭紛紛射進加薩(Gaza),造成兩千巴勒斯坦人死亡、一萬多人受傷──其中大部分是平民。暴力事件發生之際,社群媒體成為第二戰場,雙方人馬包括支持和詆譭的群眾。

那年夏天,我在某一天抵達,立即接到人在美國的巴勒斯坦朋友打來一通狂吼的電話。當時被綁架的以色列男孩們還活著,我的朋友發現有一個Facebook專頁威脅要每小時殺害一名「恐怖份子」,直到救回那些男孩為止。那個頁面是希伯來文寫的,非常清楚地用「恐怖份子」代替「巴勒斯坦人」,底下還有像這樣的留言:「他們還在媽媽肚子裡就殺掉」。我的朋友向Facebook檢舉,她收到的回覆說那個專頁並沒有違反社群守則──儘管現行的守則禁止仇恨言論和可信的威脅。

我寫電子郵件給Facebook政策組的聯絡人,對方回說:「似乎違反我們的條款,我這邊會進行人工審核。」我還在等待聯絡人回覆時,那個專頁開始呼籲殺死特定人選。我將新資訊回傳給聯絡人,得到的回覆說,雖然他們還在找答案,「如果它在威脅別人的性命,也似乎是夠資格,對吧?」

但是,當天稍後聯絡人致電告訴我,那個專頁事實上並沒有犯規。它的威脅並不可信,而且最重要的是,「恐怖份子」這個詞並不算禁止仇恨言論的保護範圍。Facebook的全球政策管理部門主管莫妮卡•比克特(Monika Bickert)在一份聲明中解釋:「我們清楚條列了我們認定的仇恨言論特徵,如果某言論並不屬於其中任何一類,依我們的政策,即不會將之視為仇恨言論。」那個專頁依舊健在。

兩年後,以色列政府宣佈和Facebook的特拉維夫辦事處締結合作關係。根據經常和它聯繫的巴勒斯坦社會運動者說,那個辦事處對以色列及巴勒斯坦地區都有管轄權。於是,它們在虛擬空間複製了對巴勒斯坦土地的占領。在一份關於這項夥伴關係的聲明中,Facebook表示「唯有政策制定者、公民社會、學術界和企業界建立強大的夥伴關係,才能打擊線上的極端主義。這一點,在以色列以及全世界,都是顛撲不破的道理。」

可是,Facebook的行動讓事實勝於雄辯。關於巴勒斯坦人的言論,只有以色列人真的享有發言權──即使以色列當事人也認為巴勒斯坦人應該有權利,同樣於事無補。阿耶萊特•沙凱德(Ayelet Shaked)是雙方簽訂協議時的以色列司法部長,也是直接參與雙方協議的人,她自己就在平台上發表過仇恨言論。她曾經在提及巴勒斯坦人的母親時寫道:「她們應該去死,然後把她們的房子剷平,這樣就不會再生出恐怖份子。」28 7amleh是總部位在海法(Haifa)的巴勒斯坦數位權利團體,它發表過一篇論文,記錄了以色列人和巴勒斯坦人的仇恨言論有哪些差別待遇。文中提到:在以色列,「Facebook是暴力和煽動的主要來源」。29

同時,Facebook對巴勒斯坦人的群組審查頻繁,以至於他們設立了自己的主題標籤:#FBCensorsPalestine(FB審查巴勒斯坦)。這些群組變得相當不起眼,二〇一六年Facebook封鎖了約旦河西岸「聖城新聞網」(Quds News Network)和「席哈通訊社」(Shehab News Agency)編輯的帳號,但後來道歉並恢復了。30隔年,它同樣對約旦河西岸執政黨法塔赫黨(Fatah)的官方帳號重施故技。

Facebook和以色列正式結盟一年之後,《衛報》公佈一組流出的文件,揭發了Facebook公司的審查政策歧視巴勒斯坦人和其他團體的種種做法。這組文件以「Facebook檔案」(The Facebook Files)之名陸續發表,其中包括取自手冊的投影片,是用來訓練內容審核員的材料。整體來說,洩密事件描繪的景象讓我們見到一家雜亂無章的公司,社群守則在這裡被七零八落地擴張,毫不在乎會有什麼後果。安娜是接受我訪問的前Facebook營運專員,她表示同意:「各個程序從頭到尾的所有權不屬於任何人。」

有一組文件精準示範了巴勒斯坦人和以色列人(以及雙方的支持者)之間的失衡地位。在一組標題為「可信暴力:濫用標準」的投影片中,有一張投影片條列了全球和當地的「易受攻擊」族群,在「外國人」及「遊民」之外,同時還有「猶太復國主義者」(Zionists)。32有趣的是,猶太復國主義者被當成特殊類別而受到保護;但是,如獨立媒體ProPublica所報導的,「移民」只是「準保護」,「黑人兒童」則是完全不受保護。

我試著想要了解這樣的決定是怎麼來的,我聯繫了很多人,但只有一位公開談到。瑪麗亞(Maria)在Facebook的社群營運部門任職,直到二〇一七年。她說,在提議分類時她有發言表示反對。「我們會說,『猶太復國主義者並不像印度教徒、穆斯林、白人或黑人──它比較像是革命社會主義者,是種意識型態』,」她這麼告訴我:「現在,凡是和巴勒斯坦有關的,幾乎被刪光了。」

另一位Facebook的前職員匿名告訴我,那是一場「不斷的討論」,公司承受著以色列政府的壓力。

如瑪麗亞想向她的主管表達的,猶太復國主義是個意識型態或政治信條,類似「共產主義」或「自由主義」。將它當成一個弱勢族群來看,不止是在嘲笑弱勢個人或族群真正的脆弱特質,將他們提升到這個層級──但巴勒斯坦人沒份,也是未能考慮到占領者和被占領者之間現有的權力失衡。然而,瑪麗亞跟我說:「巴勒斯坦和以色列一直都是Facebook最難搞定的主題。一開始,我們還有點謹慎,」當時阿拉伯語的團隊是處理棘手決定的主要負責人。可是經過二〇一四年以色列與加薩之間的衝突,公司就往以色列政府那邊靠攏了。根據7amleh的報導:值得注意的是,Facebook的新外部監督委員會(External Oversight Board)前二十名成員裡面有艾咪•帕莫(Emi Palmor),在她的指導下,以色列的司法部長請求Facebook審查人權捍衛者的合法言論。

保障政府和社群媒體公司進行幕後交易的國家,以色列是第一個,但絕不是最後一個。一年後,越南的單一政黨政府也宣佈和Facebook結盟。35二〇一八年,德國制定了一部法律,要求用戶超過兩百萬的社群媒體和政府密切合作──這部法律後來被其他比較不民主的國家有樣學樣抄走了,包括俄羅斯和土耳其。當國家想要設法管理不悅耳的言論──但往往沒有違法,它們會規避傳統的立法程序,只需要打個電話給Facebook、Google或Twitter裡面的友人,要他們聽命行事就行了。

結果如何?網路世界越來越層層分化,我們在裡面能不能說什麼話,規則是由民選官員和非民選精英混合組成的一群人決定的,而非民選精英裡,有的人和政府的關係緊密到令人吃驚。凱特•克洛尼克(Kate Klonick)曾表達她的憂心:Facebook發展至今,竟然讓世界領袖與其他重要人士「以不成比例的人數,卻擁有更新規則的權力。」沒錯,弱勢社群長久以來所經歷的壓迫,在國家(和企業)的手中,再度原原本本地上演了。這一次是在數位世界。

二〇一四年夏季,美國斡旋的和平談判失敗之後幾個月,有三名以色列青年在被占領的約旦河西岸被綁架並撕票。有仇必報,三名以色列人也綁架一名巴勒斯坦少年,同樣撕票。雙方的緊張局勢因此升溫,暴力衝突增加,哈馬斯射向以色列領土的火箭也是。以色列回敬空襲,火箭紛紛射進加薩(Gaza),造成兩千巴勒斯坦人死亡、一萬多人受傷──其中大部分是平民。暴力事件發生之際,社群媒體成為第二戰場,雙方人馬包括支持和詆譭的群眾。

那年夏天,我在某一天抵達,立即接到人在美國的巴勒斯坦朋友打來一通狂吼的電話。當時被綁架的以色列男孩們還活著,我的朋友發現有一個Facebook專頁威脅要每小時殺害一名「恐怖份子」,直到救回那些男孩為止。那個頁面是希伯來文寫的,非常清楚地用「恐怖份子」代替「巴勒斯坦人」,底下還有像這樣的留言:「他們還在媽媽肚子裡就殺掉」。我的朋友向Facebook檢舉,她收到的回覆說那個專頁並沒有違反社群守則──儘管現行的守則禁止仇恨言論和可信的威脅。

我寫電子郵件給Facebook政策組的聯絡人,對方回說:「似乎違反我們的條款,我這邊會進行人工審核。」我還在等待聯絡人回覆時,那個專頁開始呼籲殺死特定人選。我將新資訊回傳給聯絡人,得到的回覆說,雖然他們還在找答案,「如果它在威脅別人的性命,也似乎是夠資格,對吧?」

但是,當天稍後聯絡人致電告訴我,那個專頁事實上並沒有犯規。它的威脅並不可信,而且最重要的是,「恐怖份子」這個詞並不算禁止仇恨言論的保護範圍。Facebook的全球政策管理部門主管莫妮卡•比克特(Monika Bickert)在一份聲明中解釋:「我們清楚條列了我們認定的仇恨言論特徵,如果某言論並不屬於其中任何一類,依我們的政策,即不會將之視為仇恨言論。」那個專頁依舊健在。

兩年後,以色列政府宣佈和Facebook的特拉維夫辦事處締結合作關係。根據經常和它聯繫的巴勒斯坦社會運動者說,那個辦事處對以色列及巴勒斯坦地區都有管轄權。於是,它們在虛擬空間複製了對巴勒斯坦土地的占領。在一份關於這項夥伴關係的聲明中,Facebook表示「唯有政策制定者、公民社會、學術界和企業界建立強大的夥伴關係,才能打擊線上的極端主義。這一點,在以色列以及全世界,都是顛撲不破的道理。」

可是,Facebook的行動讓事實勝於雄辯。關於巴勒斯坦人的言論,只有以色列人真的享有發言權──即使以色列當事人也認為巴勒斯坦人應該有權利,同樣於事無補。阿耶萊特•沙凱德(Ayelet Shaked)是雙方簽訂協議時的以色列司法部長,也是直接參與雙方協議的人,她自己就在平台上發表過仇恨言論。她曾經在提及巴勒斯坦人的母親時寫道:「她們應該去死,然後把她們的房子剷平,這樣就不會再生出恐怖份子。」28 7amleh是總部位在海法(Haifa)的巴勒斯坦數位權利團體,它發表過一篇論文,記錄了以色列人和巴勒斯坦人的仇恨言論有哪些差別待遇。文中提到:在以色列,「Facebook是暴力和煽動的主要來源」。29

同時,Facebook對巴勒斯坦人的群組審查頻繁,以至於他們設立了自己的主題標籤:#FBCensorsPalestine(FB審查巴勒斯坦)。這些群組變得相當不起眼,二〇一六年Facebook封鎖了約旦河西岸「聖城新聞網」(Quds News Network)和「席哈通訊社」(Shehab News Agency)編輯的帳號,但後來道歉並恢復了。30隔年,它同樣對約旦河西岸執政黨法塔赫黨(Fatah)的官方帳號重施故技。

Facebook和以色列正式結盟一年之後,《衛報》公佈一組流出的文件,揭發了Facebook公司的審查政策歧視巴勒斯坦人和其他團體的種種做法。這組文件以「Facebook檔案」(The Facebook Files)之名陸續發表,其中包括取自手冊的投影片,是用來訓練內容審核員的材料。整體來說,洩密事件描繪的景象讓我們見到一家雜亂無章的公司,社群守則在這裡被七零八落地擴張,毫不在乎會有什麼後果。安娜是接受我訪問的前Facebook營運專員,她表示同意:「各個程序從頭到尾的所有權不屬於任何人。」

有一組文件精準示範了巴勒斯坦人和以色列人(以及雙方的支持者)之間的失衡地位。在一組標題為「可信暴力:濫用標準」的投影片中,有一張投影片條列了全球和當地的「易受攻擊」族群,在「外國人」及「遊民」之外,同時還有「猶太復國主義者」(Zionists)。32有趣的是,猶太復國主義者被當成特殊類別而受到保護;但是,如獨立媒體ProPublica所報導的,「移民」只是「準保護」,「黑人兒童」則是完全不受保護。

我試著想要了解這樣的決定是怎麼來的,我聯繫了很多人,但只有一位公開談到。瑪麗亞(Maria)在Facebook的社群營運部門任職,直到二〇一七年。她說,在提議分類時她有發言表示反對。「我們會說,『猶太復國主義者並不像印度教徒、穆斯林、白人或黑人──它比較像是革命社會主義者,是種意識型態』,」她這麼告訴我:「現在,凡是和巴勒斯坦有關的,幾乎被刪光了。」

另一位Facebook的前職員匿名告訴我,那是一場「不斷的討論」,公司承受著以色列政府的壓力。

如瑪麗亞想向她的主管表達的,猶太復國主義是個意識型態或政治信條,類似「共產主義」或「自由主義」。將它當成一個弱勢族群來看,不止是在嘲笑弱勢個人或族群真正的脆弱特質,將他們提升到這個層級──但巴勒斯坦人沒份,也是未能考慮到占領者和被占領者之間現有的權力失衡。然而,瑪麗亞跟我說:「巴勒斯坦和以色列一直都是Facebook最難搞定的主題。一開始,我們還有點謹慎,」當時阿拉伯語的團隊是處理棘手決定的主要負責人。可是經過二〇一四年以色列與加薩之間的衝突,公司就往以色列政府那邊靠攏了。根據7amleh的報導:值得注意的是,Facebook的新外部監督委員會(External Oversight Board)前二十名成員裡面有艾咪•帕莫(Emi Palmor),在她的指導下,以色列的司法部長請求Facebook審查人權捍衛者的合法言論。

保障政府和社群媒體公司進行幕後交易的國家,以色列是第一個,但絕不是最後一個。一年後,越南的單一政黨政府也宣佈和Facebook結盟。35二〇一八年,德國制定了一部法律,要求用戶超過兩百萬的社群媒體和政府密切合作──這部法律後來被其他比較不民主的國家有樣學樣抄走了,包括俄羅斯和土耳其。當國家想要設法管理不悅耳的言論──但往往沒有違法,它們會規避傳統的立法程序,只需要打個電話給Facebook、Google或Twitter裡面的友人,要他們聽命行事就行了。

結果如何?網路世界越來越層層分化,我們在裡面能不能說什麼話,規則是由民選官員和非民選精英混合組成的一群人決定的,而非民選精英裡,有的人和政府的關係緊密到令人吃驚。凱特•克洛尼克(Kate Klonick)曾表達她的憂心:Facebook發展至今,竟然讓世界領袖與其他重要人士「以不成比例的人數,卻擁有更新規則的權力。」沒錯,弱勢社群長久以來所經歷的壓迫,在國家(和企業)的手中,再度原原本本地上演了。這一次是在數位世界。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。