相關商品

商品簡介

作者簡介

名人/編輯推薦

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

醫師說我得了癌症,難道就真的沒救了,我該如何恢復健康?

行醫數十載,高瑞和院長最常聽見病友問:「我還可以活多久?」有些人即使只剩半年也要爭取;有些人認為若只能再活一年,大可不必治療。對於能活多久,如何定義「多活的時間」的價值?人人皆不盡相同。

對平日「保健常識」的需求,與罹病後急欲明白的「醫學知識」,反映了人們求健康與求生存的渴望。但「常識與知識」能為病痛中的人帶來安慰嗎?

在花蓮慈濟醫學中心服務超過二十年,高瑞和的行醫經驗讓他體悟到,從病人到醫師,維持健康的重要關鍵──其實是「態度」,而不僅是醫學的常識與知識。

「若能認同生命的美好,從中感受並明白存在的意義,即使只剩一年的時間,也會想要爭取;即使只是一根菸,也沒興趣再點燃。」高瑞和對「態度」提出深解。

佛法即是世間法,醫院是生老病死的道場。資訊時代縮短了人與人之間訊息的落差,知識隨手可得,但是面對病者反反覆覆的心情,起起落落的意志,縱有知識,身體能否力行則是另一回事。唯有將知識內化成自己真正信仰的,主動去貫徹,這樣的知識才會對自我產生力量。

對生命負起完全的責任,本著健康的心態,法喜的耕植福田。

行醫數十載,高瑞和院長最常聽見病友問:「我還可以活多久?」有些人即使只剩半年也要爭取;有些人認為若只能再活一年,大可不必治療。對於能活多久,如何定義「多活的時間」的價值?人人皆不盡相同。

對平日「保健常識」的需求,與罹病後急欲明白的「醫學知識」,反映了人們求健康與求生存的渴望。但「常識與知識」能為病痛中的人帶來安慰嗎?

在花蓮慈濟醫學中心服務超過二十年,高瑞和的行醫經驗讓他體悟到,從病人到醫師,維持健康的重要關鍵──其實是「態度」,而不僅是醫學的常識與知識。

「若能認同生命的美好,從中感受並明白存在的意義,即使只剩一年的時間,也會想要爭取;即使只是一根菸,也沒興趣再點燃。」高瑞和對「態度」提出深解。

佛法即是世間法,醫院是生老病死的道場。資訊時代縮短了人與人之間訊息的落差,知識隨手可得,但是面對病者反反覆覆的心情,起起落落的意志,縱有知識,身體能否力行則是另一回事。唯有將知識內化成自己真正信仰的,主動去貫徹,這樣的知識才會對自我產生力量。

對生命負起完全的責任,本著健康的心態,法喜的耕植福田。

作者簡介

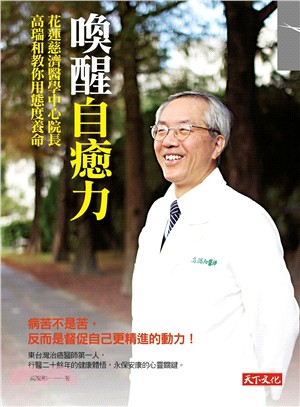

高瑞和,一九五九年生,臺北醫學院畢,英國倫敦大學國王學院癌症研究所博士,FHCRC癌症暨骨髓移植醫學中心研究員,英國劍橋大學腫瘤部MRC Fred Hutchinson 癌症研究中心訪問學者。

東部第一位成人血液腫瘤科常駐醫師,以一己之力扛下花東地區的癌症醫療。一九九六年榮獲慈濟醫院首席優良醫師代表,在慈濟醫院服務逾二十載,現任花蓮慈濟醫學中心院長。

東部第一位成人血液腫瘤科常駐醫師,以一己之力扛下花東地區的癌症醫療。一九九六年榮獲慈濟醫院首席優良醫師代表,在慈濟醫院服務逾二十載,現任花蓮慈濟醫學中心院長。

名人/編輯推薦

「態度決定人生高度,氣度決定人生的廣度,覺度決定人生的深度,以這「三度空間」拓展生命的容量,是本書對我們的最大啟示。」──慈濟大學校長 王本榮

「在苦難中的人們自是有一股面對生命困境的能力,而這正是本書所欲傳達的訊息,透過正向的態度來滋養生命,以喚醒生命的自癒力!」──柳營奇美醫院榮譽院長 曹朝榮

「這本書不僅在談醫療,更在講人生的價值、人生的意義,用心去安排你自己的生活,用心去保養你的生命,我想,就是對生命最好的尊重。」──慈濟大學公衛系兼任教授、前衛生署長 葉金川

「在臺灣,每三個人就有一個死於癌症,對癌症的理解刻不容緩,而這本書提供了一個很好的開始。醫生醫病不醫命,養命最重要的就是從現在就做好準備,佛就在我們周圍,不用到深山去遠求!」──臺北醫學大學校長 閻雲

「在苦難中的人們自是有一股面對生命困境的能力,而這正是本書所欲傳達的訊息,透過正向的態度來滋養生命,以喚醒生命的自癒力!」──柳營奇美醫院榮譽院長 曹朝榮

「這本書不僅在談醫療,更在講人生的價值、人生的意義,用心去安排你自己的生活,用心去保養你的生命,我想,就是對生命最好的尊重。」──慈濟大學公衛系兼任教授、前衛生署長 葉金川

「在臺灣,每三個人就有一個死於癌症,對癌症的理解刻不容緩,而這本書提供了一個很好的開始。醫生醫病不醫命,養命最重要的就是從現在就做好準備,佛就在我們周圍,不用到深山去遠求!」──臺北醫學大學校長 閻雲

序

心寬念純,涵養生命

高瑞和

我曾經治療過一位接受異體骨髓移植的白血病病人,在移植前,沒有一個人贊成這項治療計劃,包括醫護人員。因為這位瘦小的病人是個單親媽媽,又患有憂鬱症,沒有人認為她可以捱得過骨髓移植這樣一個大工程。

很幸運地,她捱過了!

大家都覺得這是個奇蹟,但我認為那不是奇蹟,那是大自然賦予人類,堅韌的生命力的表現。人,並沒有那麼脆弱。

但是為什麼人還是在很多時候,表現出脆弱呢?那是因為他們不了解自己潛在的能力,在心理上,他們已豎起了白旗。在我們治療病人的時候,病人本身面對疾病的態度,會影響很多事情,包括最重要的決定,甚至會影響醫師的態度,這些因素都會直接、間接地影響到最終的治療結果。

由於深刻體認到態度對於醫療及健康的影響,因此在天下文化跟我接洽出書,希望我談談自己廿多年來的行醫心得時,我毫不猶豫地提出了「用態度養命」這個觀點。

為了佐證這個觀點,我們請了好幾位我的「昔日戰友」來分享他們抗癌的心路歷程。老實說,當我第一次讀到他們分享的內容,我非常訝異。原來在我們長久深遠的醫病關係上,還藏有這麼多動人心弦的故事在裡頭。我真的很佩服我們的病人朋友,他們是真正的生命勇者,逆風而行、反敗為勝。

他們的成功全都歸因於他們有一個堅定不移的正確態度。這樣的態度不僅幫助他們度過疾病的難關,也幫助他們克服了人生上的問題,讓他們的生命更加充實、圓滿而有智慧。本書除了絨箏之外,所有病友皆為化名,以保護「戰友們」的隱私。

這本書的完成,我要感謝很多人,首先感謝德澭師父,是她鼓勵我出這本書;感謝惠晶訪談所有的病友,做成詳細的記錄,還原這些精彩動人的生命故事,感謝他們的無私分享。

最後要感恩我的家人,特別是我的內人映伸,她讓我無後顧之憂,全心全意的支持我。

高瑞和

我曾經治療過一位接受異體骨髓移植的白血病病人,在移植前,沒有一個人贊成這項治療計劃,包括醫護人員。因為這位瘦小的病人是個單親媽媽,又患有憂鬱症,沒有人認為她可以捱得過骨髓移植這樣一個大工程。

很幸運地,她捱過了!

大家都覺得這是個奇蹟,但我認為那不是奇蹟,那是大自然賦予人類,堅韌的生命力的表現。人,並沒有那麼脆弱。

但是為什麼人還是在很多時候,表現出脆弱呢?那是因為他們不了解自己潛在的能力,在心理上,他們已豎起了白旗。在我們治療病人的時候,病人本身面對疾病的態度,會影響很多事情,包括最重要的決定,甚至會影響醫師的態度,這些因素都會直接、間接地影響到最終的治療結果。

由於深刻體認到態度對於醫療及健康的影響,因此在天下文化跟我接洽出書,希望我談談自己廿多年來的行醫心得時,我毫不猶豫地提出了「用態度養命」這個觀點。

為了佐證這個觀點,我們請了好幾位我的「昔日戰友」來分享他們抗癌的心路歷程。老實說,當我第一次讀到他們分享的內容,我非常訝異。原來在我們長久深遠的醫病關係上,還藏有這麼多動人心弦的故事在裡頭。我真的很佩服我們的病人朋友,他們是真正的生命勇者,逆風而行、反敗為勝。

他們的成功全都歸因於他們有一個堅定不移的正確態度。這樣的態度不僅幫助他們度過疾病的難關,也幫助他們克服了人生上的問題,讓他們的生命更加充實、圓滿而有智慧。本書除了絨箏之外,所有病友皆為化名,以保護「戰友們」的隱私。

這本書的完成,我要感謝很多人,首先感謝德澭師父,是她鼓勵我出這本書;感謝惠晶訪談所有的病友,做成詳細的記錄,還原這些精彩動人的生命故事,感謝他們的無私分享。

最後要感恩我的家人,特別是我的內人映伸,她讓我無後顧之憂,全心全意的支持我。

目次

推薦序 態度決定「高」度──王本榮

推薦序 認同生命的美好 ──葉金川

推薦序 抱持初心,膚慰生命 ──曹朝榮

自序 心寬念純,涵養生命──高瑞和

緣起 以知識養生,用態度養命

在花蓮慈濟醫學中心服務超過二十年,高瑞和的行醫經驗讓他體悟到,從病人到醫師,維持健康的重要關鍵,其實不僅是醫學的常識與知識……

第一部 感受生命

1. 在生活裡修行

我捨棄北部的大醫院,來到花蓮慈濟醫院──這是我人生中最重要的轉折之一。在當時整個花東地區,我是唯一的成人血液腫瘤科醫師。

2. 與無常對視

大部分人經過一場大病,都會有某種程度的轉變,但如果沒有把好的價值觀建立起來,並真正內化,就很容易被自己以前的慣性打敗,又走回原來的軌道。

3. 改變錯誤的生活型態

人體的每一個細胞都是有知覺的,能感知這個身體主人的一切作為,善待身體,才能談健康。

4. 預防是對身體的最高敬意

預防醫學已經愈來愈重要,以前的觀念是生病了才去治療,現在大家都明白要提早發現、提早治療,正所謂「上醫醫未病」。

5. 喚醒身體自癒力

疾病的發生與感染,大部分來自生活習慣,在認識疾病之前,先認識自己的問題。先試著了解自己的身體,才能和疾病共處。

6. 壓力與解脫

不要讓壓力成為打垮自己的理由,要相信自己有能力超越它。當我們面臨壓力時,先找出一條路來,例如「做事的彈性態度」……

第二部 齊種大福田

7. 醫病關係圓舞曲

「信任」來自感受,是一種共鳴,而不只是語言的表達。初診的重要性,就在於建立信任關係。

8. 給醫者和病人的建議

治療疾病的責任不是醫師單方面,病患也一樣有責任,這是一個合作關係,而不是買賣。許多醫療糾紛的起源,就在於有些人把它當成是交易。

9. 全人全隊的照護

醫療是具備專業與慈悲的志業,不是華麗的詞藻,而是具體的行動。在尊重及對等的天秤上,醫師、護理師大家互相補位,就能達到最好的結果。

10. 不忘初心

需要膚慰的病人、善心的護理人員、專業素養的良醫,從病患到醫療團隊,共同的醫療信念在這裡生根。

11. 關懷所愛的人

關心需要學習,包容也需要學習,特別是長期抗戰的癌症,一定會有較長的磨合期。癌症病患的心理反應和一般慢性病的心理狀態相差頗大,有些患者甚至會擔心被家人遺棄……

12. 最好的偏方

人可以活多久,要問佛祖。只要把手上該處理的事都做好,然後開心地迎接每一天,多活一天就當作多賺一天。

結語 為生命負起責任

生命是一個圓,我們傳遞出去的都會影響周遭,最後又回到自己身上。培養良善的態度,就是培養健康與好命!

附錄 一:癌症飲食原則

附錄 二:癌症診療品質有保障

附錄 三:愛的醫療—認識花蓮慈院

推薦序 認同生命的美好 ──葉金川

推薦序 抱持初心,膚慰生命 ──曹朝榮

自序 心寬念純,涵養生命──高瑞和

緣起 以知識養生,用態度養命

在花蓮慈濟醫學中心服務超過二十年,高瑞和的行醫經驗讓他體悟到,從病人到醫師,維持健康的重要關鍵,其實不僅是醫學的常識與知識……

第一部 感受生命

1. 在生活裡修行

我捨棄北部的大醫院,來到花蓮慈濟醫院──這是我人生中最重要的轉折之一。在當時整個花東地區,我是唯一的成人血液腫瘤科醫師。

2. 與無常對視

大部分人經過一場大病,都會有某種程度的轉變,但如果沒有把好的價值觀建立起來,並真正內化,就很容易被自己以前的慣性打敗,又走回原來的軌道。

3. 改變錯誤的生活型態

人體的每一個細胞都是有知覺的,能感知這個身體主人的一切作為,善待身體,才能談健康。

4. 預防是對身體的最高敬意

預防醫學已經愈來愈重要,以前的觀念是生病了才去治療,現在大家都明白要提早發現、提早治療,正所謂「上醫醫未病」。

5. 喚醒身體自癒力

疾病的發生與感染,大部分來自生活習慣,在認識疾病之前,先認識自己的問題。先試著了解自己的身體,才能和疾病共處。

6. 壓力與解脫

不要讓壓力成為打垮自己的理由,要相信自己有能力超越它。當我們面臨壓力時,先找出一條路來,例如「做事的彈性態度」……

第二部 齊種大福田

7. 醫病關係圓舞曲

「信任」來自感受,是一種共鳴,而不只是語言的表達。初診的重要性,就在於建立信任關係。

8. 給醫者和病人的建議

治療疾病的責任不是醫師單方面,病患也一樣有責任,這是一個合作關係,而不是買賣。許多醫療糾紛的起源,就在於有些人把它當成是交易。

9. 全人全隊的照護

醫療是具備專業與慈悲的志業,不是華麗的詞藻,而是具體的行動。在尊重及對等的天秤上,醫師、護理師大家互相補位,就能達到最好的結果。

10. 不忘初心

需要膚慰的病人、善心的護理人員、專業素養的良醫,從病患到醫療團隊,共同的醫療信念在這裡生根。

11. 關懷所愛的人

關心需要學習,包容也需要學習,特別是長期抗戰的癌症,一定會有較長的磨合期。癌症病患的心理反應和一般慢性病的心理狀態相差頗大,有些患者甚至會擔心被家人遺棄……

12. 最好的偏方

人可以活多久,要問佛祖。只要把手上該處理的事都做好,然後開心地迎接每一天,多活一天就當作多賺一天。

結語 為生命負起責任

生命是一個圓,我們傳遞出去的都會影響周遭,最後又回到自己身上。培養良善的態度,就是培養健康與好命!

附錄 一:癌症飲食原則

附錄 二:癌症診療品質有保障

附錄 三:愛的醫療—認識花蓮慈院

書摘/試閱

第一章 在生活裡修行

尋找生命的答案,在於身體力行的體悟。──靜思語

##在生活裡修行

我的人生有好幾次,都在決定性的時刻做出與預設不一樣的決定,現在看起來,我真是很幸運,每一次都做出正確的決定。

小時候我的志向是當科學家。從小我就特別喜歡看機器人及科學類的書,對神祕未知的事感到好奇,特別崇拜漢朝的開國元老張良,善用智慧、溫文儒雅的舉止解決大事情。

當時,醫療對我來講很遙遠,甚至有點害怕。每次都是因為感冒生病母親帶我去診所,才會接觸到醫師,打針還有藥水味的印象很深刻,讓我覺得那就是醫院的一切。加上家族裡沒有人從醫,我從來沒想過有一天自己會當醫師。

人生真的大開眼界,是在我考上建國中學之後,建中的同學們不只會讀書,人生態度也非常積極,自動自發爭取榮譽,簡直就是才華洋溢的各路英雄好漢相聚一堂,非常快樂。我從那時候也漸漸明白,學習不見得要用很長或很多的時間,讀書重視的是效率,並非時間的長短,學會讀書方式,絕對比死背強記來得好;而最重要的,還是要樂在其中。對知識有熱情,學習效果就會加倍。

到了高二,面臨要選組的抉擇,那時,大學聯考分甲、乙、丙、丁組,甲組是所謂的理工科系,丙組則是醫科及生命科學方面。雖然我的生物成績一直都很好,但也從沒有想到要改變小時候的志向。

有一天母親突然提起:「要不要考丙組?當醫師也可以當科學家啊!」這時才知道父母的期盼。但盼望歸盼望,是否讀醫科他們還是尊重我的意願,沒有強迫。

後來是母親分析說:「當醫師不止能像科學家做研究,也能濟世救人,很多科學家也是醫師出身。」我聽了認為很有道理。思考了幾天,決定報考丙組。換言之,我這一生的志業,既背負家人的期望也有自己小時候的夢想。

##大醫王醫病也醫心

就讀台北醫學院七年,課業非常重,每條神經、肌肉、各個骨骼,太多東西需要背,壓力很大,但是對醫師的形象意義是什麼還很懵懂。一直到進入醫院實習,才真正知道當醫師是什麼情況。

往昔在學校所學的枯燥知識逐一印證在病人身上,過去死背的知識都活起來了。至此,童年對醫師的刻板印象已拋諸腦後,只覺得臨床醫學太有趣了。

印象最深刻是當住院醫師時期。所謂住院醫師,確實是住在醫院裡的醫師。三天一班(二十四小時),一個月輪值兩百四十小時。很辛苦,但也會學得很快,看到問題能馬上去驗證知識。

剛開始當住院醫師真是手足無措,前幾天是怎麼過的我至今還搞不清楚。

一下子面對十幾床各式各樣的病人,幸好有資深的護理師協助,才撐了過來。但日子一天天過去,天天都是挫折、無力感,我心想:自己已經真正當了醫師,怎麼還如此困難?

直到有一天,向前輩請教,他給了我很重要的建議,幫我順利跨過這個關卡。現在是柳營奇美醫院院長的莊銀清醫師問我:「高醫師,你今天晚上有沒有值班?」我說沒有。他告訴我,晚上沒有值班正好,就不會有人打擾,可以坐下來把每個病例從頭到尾看一次,仔細思考。

我真的留下來把十幾本病歷都仔細再研究過,連結病人當下的狀況,忽然,腦袋開竅了!白天太繁忙,狀況百出,難有充裕的時間思考與連貫,這麼一研究,一切順利了。漸漸我也訓練出無論現場如何忙亂,都能保持冷靜思考判斷。

依照台灣醫學體制的規定,三年住院醫師的歷練後,接著是選定專科。

我去心臟科輪訓時,看到醫師只要敲一敲、打一打、聽一聽,就能知道是什麼病,心中非常敬佩;後來在腫瘤科輪訓,被曹朝榮主任(現任柳營奇美醫院榮譽院長)親切又和藹的風範給吸引,他留學日本,很有不放棄的精神,總是很努力研究患者的病況。另外,癌症的學問也很吸引我,到底如何產生?為何轉移?這是未知的,還在科學研究階段,讓一向喜愛科學的我,進入腫瘤科感覺像重新學習一樣,所以就這麼選擇腫瘤科成為我未來的行醫道路。

後來我捨棄北部的大醫院,來到花蓮慈濟醫院,這是我人生中其中一個最重要的轉折。在當時整個花東地區我是唯一的成人血液腫瘤科醫師,一人科雖然累,卻也很充實。

我非常喜歡東部的人善良而純樸的天性,更喜歡證嚴上人帶給這家醫院的氛圍。這裡整體比較祥和,即使大家意見不一致時,也不會太尖銳或衝撞。人與人之間難免因為立場、意見不同而產生摩擦,這時溝通就很重要。

當年來到這裡,就發現這裡的人總是願意寬容,比較重情感,能夠給時間幫助新人成長。我也在其他醫院經歷過「白色巨塔」裡的追求效率、斤斤計較的派系內鬥,我的個性本來就不喜歡爭端與計較,慈濟的寧靜和諧環境是我想要的。

身為腫瘤科醫師,或許是常經歷病患的生離死別,對生命的感受會比較豁達、不執著。面對無常生死,誰也不知道哪一天自己會生病,所以我常常鼓勵病友,無論情況如何我們都勇敢面對,這是病中最需要的心理建設。

會讓我難過的狀況是,癌症明明是可以治療的,病人自己卻放棄、害怕退縮,連這場仗都不願意打,才是最遺憾的事。生命應該要珍惜,不論努力的結果如何,都不能直接對生命棄權,至少必須努力過。

要相信生命的韌性,為自己加強信心。

##永不放棄,一起努力

對一個醫師而言,最困難的是,即便病人好好的配合,治療順利,痊癒出院,卻在後續追蹤時,發現復發或轉移,這不只對病人是一大打擊,對醫師也是。這樣的結果,固然讓人心痛,也只能學著去接受,人生本來就有難以預料的無常。

日復一日的門診、巡房、治療患者、教導護理師如何照顧癌症病患,加上是一人當科,不敢說是我一個人扛起了整個花東的抗癌希望,但那個壓力真的很沉重。尤其腫瘤科病程複雜多變,相當棘手,所以我申請去英國進修,追隨哈特教授,希望能再進步、再突破,埋首實驗室裡三年做研究,希望能解答癌症為何會轉移。

哈特教授很早就投入癌症轉移的研究,在英國是個很有名的癌症研究專家,還當過英國癌症協會的理事長。我想如果能找出癌細胞為何會轉移,研究出避免轉移的治療方式,對病人絕對是很大的幫助!

然而這個課題是如此複雜,並非單一因素,到目前為止仍沒有一個完整的學理足以解釋。但我並沒有因此沮喪放棄研究與實驗;此路不通,總有其他道路可以突破。所以我把研究轉向,專攻乳癌的實驗。

早期乳癌治療方式主要以開刀切除患部,手術之後,醫師會依據腋下淋巴結是否被侵犯做為將來復發的判斷標準。不過根據醫學資料統計,即使淋巴結沒有被癌細胞侵犯,卻還是有復發或遠處轉移的現象。顯然淋巴結是否被侵犯,並不能當作進行術後化療與否的依據,需要更好的指標來引導治療。

我的研究方向是利用一種新的分子生物學技術,比較癌細胞與正常細胞基因表現的不同。研究發現了熱誘導同質因子七○會大量表現在乳癌細胞,而正常乳腺細胞則表現度低,因此,或許可以利用熱誘導同質因子七○抗體的細胞組織染色,來判斷未來復發的機率,做為進行手術後輔助性化學治療的依據。只要提早進行全身性化學治療,就能切斷乳癌復發、擴大蔓延的可能性。這個發現對於治療乳癌,不啻是又向前推進了一步。

有些新來的醫護人員或病人可能會覺得我很嚴格,要求那麼多,但是面對癌症這麼頑強的疾病,我不希望病人一下子就放棄。就像當初在實驗室為研究癌症而努力一樣絕不放棄,面對癌症這麼難纏的敵人,我們一定也要不屈不撓地對抗,如果輕易放棄,就等於直接投降。

##點滴生命之泉

一九九二年,罹患血癌的旅美留學生溫文玲,因為在國外無法找到合適的骨髓,回國後一直積極推動非親屬造血幹細胞移植合法化。一九九三年,她來到花蓮拜見證嚴上人,希望慈濟能建構台灣骨髓資料庫,造福血癌患者。

當時台灣的民智漸開,立法院通過「人體器官移植條例」修正案,廢除了骨髓捐贈只限於三等親內的限制。證嚴上人在確認「救人一命,無損己身」後,一九九三年十月正式成立「慈濟基金會骨髓捐贈資料中心」,也是台灣的第一座骨髓捐贈資料庫。

當時,我正好擔任花蓮慈院的血液腫瘤科主任,所以慈院設立抽髓團隊的過程,幸運地參與了籌備工作。抽髓就像鑽探油井,整個抽取的過程不僅考驗技巧也考驗醫師的體力。人體的骨髓分布在如蜂窩狀的許多小氣室內,一針扎下得穿透皮膚、肌肉最後施力穿透過骨頭,汲取其內的骨髓液,萬一遇到骨頭特別硬的捐者,真的會急的滿頭大汗。

加上不論病患身處海內外,骨髓均需盡可能在二十四小時內送達,以確保幹細胞活性。所以流程一定要很小心,每個步驟都不容絲毫耽擱、差池。

為了推廣這份助人的信念,慈濟不定期舉辦骨髓捐贈驗血活動,只要在志願者的手臂上抽取十毫升血液(不是抽髓),再經過組織抗原配合(HLA)檢驗後,就會將志願者的基本資料及HLA的檢驗結果登錄在慈濟骨髓資料庫,提供查詢配對服務;如果有配對相符,才會和志願者聯絡,進行更周密的檢查。證嚴上人一再強調骨髓捐贈,「絕不會為了救一個病人,而去傷害另一個健康的人。」

助人是一種行動,不是口號,每每面對血癌患者在沒有其他治癒機會,只能等待唯一的救命機會──骨髓捐贈時,我都非常期待他們能順利配對,完成骨髓移植。捐髓和受髓,都是生命韌性的展現。二十年來,慈濟骨髓幹細胞中心完成了三千兩百七十多例。這一條骨髓移植之路,有捐髓者和志工的用心,有醫護人員的努力;當生命被救回來,看到病患又重生的感覺,真的很好、很感動。

有位再生性不良貧血的病友,做了骨髓移植,成功的痊癒後,不但和另一半走上紅地毯,還生了可愛的孩子,家庭幸福美滿。這些都是讓人充滿欣慰的例子,雖然不是每一場努力都會成功,但是看見病患健康與幸福,也是醫療團隊的幸福和成就感啊!

這種成就感是什麼呢?

一是用專業的知識把病治好;二是共同打了美好的一仗,建立良好的互動關係,彼此變成情感深厚的朋友,而不只是醫師和病人的關係。捐髓者「救人一命,無損己身」,能如此擴大心中的愛,也是拓寬生命的價值。

一名醫師的養成是漫長的,醫學院七年的學習、住院醫師三年的訓練、兩年次專科的訓練,除了這十二年的基礎,還有接下來在病患身上從不停止的學習與訓練。醫師的一天,將近十小時都在醫院裡,回家後更要時時注意電話,掛心著患者的狀況。沒有哪一位醫師敢說自己已經登峰造極,就是現在我當了院長,也都還在繼續學習中。

我也常跟年輕的醫師說,我們身為醫師有個很重要的觀念,「陪病人走一段」。西方醫學之父希波克拉底(Hippocrates)有言:

Cure sometimes,treat often,comfort always.

我們極少能夠治癒病人,多半只是治療,但我們永遠可以膚慰病人。

醫師不是神,不見得每個病患都能治癒,但可以膚慰、陪伴他們走過這一段艱難的日子。生病對一個人乃至整個家庭的影響,尤其是癌症,其衝擊常及於社會層面,不單單是個人生病而已。「全人醫療」的概念不是僅止於醫師與病人的關係,而是一整套的醫療與健保制度。而這一切仍必須以醫師與病人這個基本單位為起始點。希望大家能夠知道,維持患者的生活品質,給他們帶來希望,用關心與耐心才能與病人成為朋友,才有機會共同喚醒我們身體的自癒力。

尋找生命的答案,在於身體力行的體悟。──靜思語

##在生活裡修行

我的人生有好幾次,都在決定性的時刻做出與預設不一樣的決定,現在看起來,我真是很幸運,每一次都做出正確的決定。

小時候我的志向是當科學家。從小我就特別喜歡看機器人及科學類的書,對神祕未知的事感到好奇,特別崇拜漢朝的開國元老張良,善用智慧、溫文儒雅的舉止解決大事情。

當時,醫療對我來講很遙遠,甚至有點害怕。每次都是因為感冒生病母親帶我去診所,才會接觸到醫師,打針還有藥水味的印象很深刻,讓我覺得那就是醫院的一切。加上家族裡沒有人從醫,我從來沒想過有一天自己會當醫師。

人生真的大開眼界,是在我考上建國中學之後,建中的同學們不只會讀書,人生態度也非常積極,自動自發爭取榮譽,簡直就是才華洋溢的各路英雄好漢相聚一堂,非常快樂。我從那時候也漸漸明白,學習不見得要用很長或很多的時間,讀書重視的是效率,並非時間的長短,學會讀書方式,絕對比死背強記來得好;而最重要的,還是要樂在其中。對知識有熱情,學習效果就會加倍。

到了高二,面臨要選組的抉擇,那時,大學聯考分甲、乙、丙、丁組,甲組是所謂的理工科系,丙組則是醫科及生命科學方面。雖然我的生物成績一直都很好,但也從沒有想到要改變小時候的志向。

有一天母親突然提起:「要不要考丙組?當醫師也可以當科學家啊!」這時才知道父母的期盼。但盼望歸盼望,是否讀醫科他們還是尊重我的意願,沒有強迫。

後來是母親分析說:「當醫師不止能像科學家做研究,也能濟世救人,很多科學家也是醫師出身。」我聽了認為很有道理。思考了幾天,決定報考丙組。換言之,我這一生的志業,既背負家人的期望也有自己小時候的夢想。

##大醫王醫病也醫心

就讀台北醫學院七年,課業非常重,每條神經、肌肉、各個骨骼,太多東西需要背,壓力很大,但是對醫師的形象意義是什麼還很懵懂。一直到進入醫院實習,才真正知道當醫師是什麼情況。

往昔在學校所學的枯燥知識逐一印證在病人身上,過去死背的知識都活起來了。至此,童年對醫師的刻板印象已拋諸腦後,只覺得臨床醫學太有趣了。

印象最深刻是當住院醫師時期。所謂住院醫師,確實是住在醫院裡的醫師。三天一班(二十四小時),一個月輪值兩百四十小時。很辛苦,但也會學得很快,看到問題能馬上去驗證知識。

剛開始當住院醫師真是手足無措,前幾天是怎麼過的我至今還搞不清楚。

一下子面對十幾床各式各樣的病人,幸好有資深的護理師協助,才撐了過來。但日子一天天過去,天天都是挫折、無力感,我心想:自己已經真正當了醫師,怎麼還如此困難?

直到有一天,向前輩請教,他給了我很重要的建議,幫我順利跨過這個關卡。現在是柳營奇美醫院院長的莊銀清醫師問我:「高醫師,你今天晚上有沒有值班?」我說沒有。他告訴我,晚上沒有值班正好,就不會有人打擾,可以坐下來把每個病例從頭到尾看一次,仔細思考。

我真的留下來把十幾本病歷都仔細再研究過,連結病人當下的狀況,忽然,腦袋開竅了!白天太繁忙,狀況百出,難有充裕的時間思考與連貫,這麼一研究,一切順利了。漸漸我也訓練出無論現場如何忙亂,都能保持冷靜思考判斷。

依照台灣醫學體制的規定,三年住院醫師的歷練後,接著是選定專科。

我去心臟科輪訓時,看到醫師只要敲一敲、打一打、聽一聽,就能知道是什麼病,心中非常敬佩;後來在腫瘤科輪訓,被曹朝榮主任(現任柳營奇美醫院榮譽院長)親切又和藹的風範給吸引,他留學日本,很有不放棄的精神,總是很努力研究患者的病況。另外,癌症的學問也很吸引我,到底如何產生?為何轉移?這是未知的,還在科學研究階段,讓一向喜愛科學的我,進入腫瘤科感覺像重新學習一樣,所以就這麼選擇腫瘤科成為我未來的行醫道路。

後來我捨棄北部的大醫院,來到花蓮慈濟醫院,這是我人生中其中一個最重要的轉折。在當時整個花東地區我是唯一的成人血液腫瘤科醫師,一人科雖然累,卻也很充實。

我非常喜歡東部的人善良而純樸的天性,更喜歡證嚴上人帶給這家醫院的氛圍。這裡整體比較祥和,即使大家意見不一致時,也不會太尖銳或衝撞。人與人之間難免因為立場、意見不同而產生摩擦,這時溝通就很重要。

當年來到這裡,就發現這裡的人總是願意寬容,比較重情感,能夠給時間幫助新人成長。我也在其他醫院經歷過「白色巨塔」裡的追求效率、斤斤計較的派系內鬥,我的個性本來就不喜歡爭端與計較,慈濟的寧靜和諧環境是我想要的。

身為腫瘤科醫師,或許是常經歷病患的生離死別,對生命的感受會比較豁達、不執著。面對無常生死,誰也不知道哪一天自己會生病,所以我常常鼓勵病友,無論情況如何我們都勇敢面對,這是病中最需要的心理建設。

會讓我難過的狀況是,癌症明明是可以治療的,病人自己卻放棄、害怕退縮,連這場仗都不願意打,才是最遺憾的事。生命應該要珍惜,不論努力的結果如何,都不能直接對生命棄權,至少必須努力過。

要相信生命的韌性,為自己加強信心。

##永不放棄,一起努力

對一個醫師而言,最困難的是,即便病人好好的配合,治療順利,痊癒出院,卻在後續追蹤時,發現復發或轉移,這不只對病人是一大打擊,對醫師也是。這樣的結果,固然讓人心痛,也只能學著去接受,人生本來就有難以預料的無常。

日復一日的門診、巡房、治療患者、教導護理師如何照顧癌症病患,加上是一人當科,不敢說是我一個人扛起了整個花東的抗癌希望,但那個壓力真的很沉重。尤其腫瘤科病程複雜多變,相當棘手,所以我申請去英國進修,追隨哈特教授,希望能再進步、再突破,埋首實驗室裡三年做研究,希望能解答癌症為何會轉移。

哈特教授很早就投入癌症轉移的研究,在英國是個很有名的癌症研究專家,還當過英國癌症協會的理事長。我想如果能找出癌細胞為何會轉移,研究出避免轉移的治療方式,對病人絕對是很大的幫助!

然而這個課題是如此複雜,並非單一因素,到目前為止仍沒有一個完整的學理足以解釋。但我並沒有因此沮喪放棄研究與實驗;此路不通,總有其他道路可以突破。所以我把研究轉向,專攻乳癌的實驗。

早期乳癌治療方式主要以開刀切除患部,手術之後,醫師會依據腋下淋巴結是否被侵犯做為將來復發的判斷標準。不過根據醫學資料統計,即使淋巴結沒有被癌細胞侵犯,卻還是有復發或遠處轉移的現象。顯然淋巴結是否被侵犯,並不能當作進行術後化療與否的依據,需要更好的指標來引導治療。

我的研究方向是利用一種新的分子生物學技術,比較癌細胞與正常細胞基因表現的不同。研究發現了熱誘導同質因子七○會大量表現在乳癌細胞,而正常乳腺細胞則表現度低,因此,或許可以利用熱誘導同質因子七○抗體的細胞組織染色,來判斷未來復發的機率,做為進行手術後輔助性化學治療的依據。只要提早進行全身性化學治療,就能切斷乳癌復發、擴大蔓延的可能性。這個發現對於治療乳癌,不啻是又向前推進了一步。

有些新來的醫護人員或病人可能會覺得我很嚴格,要求那麼多,但是面對癌症這麼頑強的疾病,我不希望病人一下子就放棄。就像當初在實驗室為研究癌症而努力一樣絕不放棄,面對癌症這麼難纏的敵人,我們一定也要不屈不撓地對抗,如果輕易放棄,就等於直接投降。

##點滴生命之泉

一九九二年,罹患血癌的旅美留學生溫文玲,因為在國外無法找到合適的骨髓,回國後一直積極推動非親屬造血幹細胞移植合法化。一九九三年,她來到花蓮拜見證嚴上人,希望慈濟能建構台灣骨髓資料庫,造福血癌患者。

當時台灣的民智漸開,立法院通過「人體器官移植條例」修正案,廢除了骨髓捐贈只限於三等親內的限制。證嚴上人在確認「救人一命,無損己身」後,一九九三年十月正式成立「慈濟基金會骨髓捐贈資料中心」,也是台灣的第一座骨髓捐贈資料庫。

當時,我正好擔任花蓮慈院的血液腫瘤科主任,所以慈院設立抽髓團隊的過程,幸運地參與了籌備工作。抽髓就像鑽探油井,整個抽取的過程不僅考驗技巧也考驗醫師的體力。人體的骨髓分布在如蜂窩狀的許多小氣室內,一針扎下得穿透皮膚、肌肉最後施力穿透過骨頭,汲取其內的骨髓液,萬一遇到骨頭特別硬的捐者,真的會急的滿頭大汗。

加上不論病患身處海內外,骨髓均需盡可能在二十四小時內送達,以確保幹細胞活性。所以流程一定要很小心,每個步驟都不容絲毫耽擱、差池。

為了推廣這份助人的信念,慈濟不定期舉辦骨髓捐贈驗血活動,只要在志願者的手臂上抽取十毫升血液(不是抽髓),再經過組織抗原配合(HLA)檢驗後,就會將志願者的基本資料及HLA的檢驗結果登錄在慈濟骨髓資料庫,提供查詢配對服務;如果有配對相符,才會和志願者聯絡,進行更周密的檢查。證嚴上人一再強調骨髓捐贈,「絕不會為了救一個病人,而去傷害另一個健康的人。」

助人是一種行動,不是口號,每每面對血癌患者在沒有其他治癒機會,只能等待唯一的救命機會──骨髓捐贈時,我都非常期待他們能順利配對,完成骨髓移植。捐髓和受髓,都是生命韌性的展現。二十年來,慈濟骨髓幹細胞中心完成了三千兩百七十多例。這一條骨髓移植之路,有捐髓者和志工的用心,有醫護人員的努力;當生命被救回來,看到病患又重生的感覺,真的很好、很感動。

有位再生性不良貧血的病友,做了骨髓移植,成功的痊癒後,不但和另一半走上紅地毯,還生了可愛的孩子,家庭幸福美滿。這些都是讓人充滿欣慰的例子,雖然不是每一場努力都會成功,但是看見病患健康與幸福,也是醫療團隊的幸福和成就感啊!

這種成就感是什麼呢?

一是用專業的知識把病治好;二是共同打了美好的一仗,建立良好的互動關係,彼此變成情感深厚的朋友,而不只是醫師和病人的關係。捐髓者「救人一命,無損己身」,能如此擴大心中的愛,也是拓寬生命的價值。

一名醫師的養成是漫長的,醫學院七年的學習、住院醫師三年的訓練、兩年次專科的訓練,除了這十二年的基礎,還有接下來在病患身上從不停止的學習與訓練。醫師的一天,將近十小時都在醫院裡,回家後更要時時注意電話,掛心著患者的狀況。沒有哪一位醫師敢說自己已經登峰造極,就是現在我當了院長,也都還在繼續學習中。

我也常跟年輕的醫師說,我們身為醫師有個很重要的觀念,「陪病人走一段」。西方醫學之父希波克拉底(Hippocrates)有言:

Cure sometimes,treat often,comfort always.

我們極少能夠治癒病人,多半只是治療,但我們永遠可以膚慰病人。

醫師不是神,不見得每個病患都能治癒,但可以膚慰、陪伴他們走過這一段艱難的日子。生病對一個人乃至整個家庭的影響,尤其是癌症,其衝擊常及於社會層面,不單單是個人生病而已。「全人醫療」的概念不是僅止於醫師與病人的關係,而是一整套的醫療與健保制度。而這一切仍必須以醫師與病人這個基本單位為起始點。希望大家能夠知道,維持患者的生活品質,給他們帶來希望,用關心與耐心才能與病人成為朋友,才有機會共同喚醒我們身體的自癒力。

主題書展

更多

主題書展

更多書展本週66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。