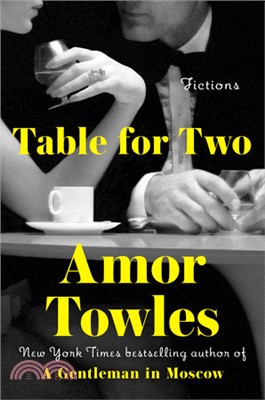

老房子:短篇小說集

商品資訊

定價

:NT$ 280 元優惠價

:90 折 252 元

無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)

下單可得紅利積點:7 點

商品簡介

作者簡介

目次

書摘/試閱

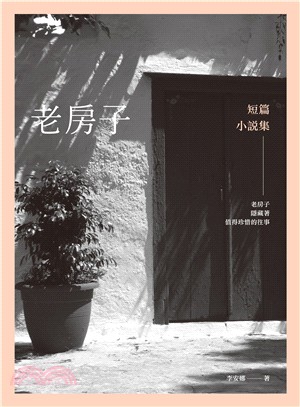

相關商品

商品簡介

方誠和慧慧在老房子結了婚。媚娘與妹子住一間房,新郎新娘住一間。老房子沒有廁所,仍用的尿盆馬桶,隔著一層簿牆,媚娘時時過來兒子媳婦的房間蹲尿盆。慧慧天生隨和並不太介意,倒是女兒看不過,出聲責備養母……

一個十六歲的女孩如何在艱辛的環境中堅強地奮鬥生活下去。

生活中,我們都有一棟老房子,老房子裡面隱藏了多少辛酸苦樂,然而不管是苦是甜,回頭看看,畢竟還是一段值得珍惜的往事。

作者簡介

李安娜,1947年生。1969年下鄉當知青,在當地教過七年書;1980年到香港,做過女工和文員。退休後始敲打鍵盤重拾文字,以筆名笨鳥撰寫博客,雜文隨筆刊載菲華世界日報,小說、散文、詩歌登載該報文藝副刊。

目次

序/秋笛

悲歡離合

歸月

杜鵑

重逢

老房子

尋親記

舊影

杏林世家

相見不如懷念

情惑

騰記老店

蜜餞西施

明珠

傳奇

鄉間紀事

玉珠

雲雀

秀秀

五十人生

偷窺

吳老頭

追逐

老爸的戰友

鄰家堂兄

三個女人一臺戲

夫唱婦隨

小巷人家

三嬸的豬

娶媳婦

書摘/試閱

老房子

慧慧一下機就趕著招的士,她只挽著個小小的旅行袋,不必等行李,也沒通知家人來接她。小馬哥與阿扁執政時期的政策不同,臺灣的出入境規定有所變動,苦了她要重新製訂時間表兩邊跑。幸虧現在有直航班機,臺北飛濱城兩個鐘頭就到,以前要到香港轉機才真的辛苦。今年因為婆婆病重來回跑了幾趟。慧已逾不惑之年,大眼睛高鼻樑,皮膚細膩身材高挑,一個風韻猶在的半老徐娘,被臺灣人叫做「大陸新娘」,回濱城人又笑稱她「呆胞(臺胞)」。

的士停在近後路頭的上十字路口,思明南路一帶重建,這裡的居民陸續搬遷,只剩下陋巷內零零落落的幾戶人家。碎石小路自巷口依牆蜿蜒,狹窄處路人只能擦身而過。拐彎來到一家大雜院,木做的大門斑剝脫落,邊角霉爛,圍牆上嵌著一排碎玻璃片。推開門望見年久失修的院落,三面均是幾間破平房,屋頂上稀稀落落的兔尾草迎風搖擺。院子鋪著不規則的石塊,東頭有口水井,西面晾衣竿上掛著女人的衣褲。外面的街燈已亮,這裡卻是一片昏黃,東邊和北面皆悄無聲響,鄰居都搬走了。慧慧走向西隅,那是屬於她家的兩個小房間,外加搭在院子的廚房。房間又暗又臭,微弱的燈光照著兩張破舊的單人床,一張蓆上睡著個癱瘓的老婦,靜寂中聽見她從喉嚨底發出細微的痰響。看護她的一個老者正替她餵水換尿布。老太婆堅持在這老房子等日子,似乎時日不多了。

慧慧的婆婆在這個老房子住了半個世紀。

一九四八年冬,鷺島華燈初上。「黑貓」舞廳的爵士樂響起,一班花枝招展的姑娘魚貫進場,高跟鞋咚咚咚地踩上樓,匆匆入化妝間上粉添妝,媽媽進來趕鴨子般地催促下場。西裝革履的男士挑個女人摟摟抱抱,跟著音樂踏來轉去,耳鬢廝磨,貪婪地呼吸著脂粉的芳香。樂隊唱着《紅燈綠酒夜》:「圍爐消寒天,談情說愛樂無邊,清歌飄渺膩舞翩翩,快樂快樂比神仙……」

媚娘姍姍來遲,媽媽沒敢罵,只疼惜地小聲貼上耳朵,說老客人都等急了。自從媚娘的人氣急升,經理巡場都特別客氣,今天來帳房借糧一直陪笑。媚娘生長在鷺島周邊的一個漁村,自小跟著父母下海,種蟶子、種海帶、開蠔仔,任海風吹海浪打,卻是天生的美人胚子,調養幾個月又白白淨淨的。兩年前濱城光復,和平啦!勝利啦!有飯照吃,有舞照跳,人們又沉淪於紙醉金迷,哪怕北方炮聲隆隆。不幸的是媚娘的父親駕船出海時遇上國軍拉伕,連人帶船失了蹤影。母親受不了刺激,一病不起撒手人寰拋下媚娘姐弟。媚娘只十六歲,隻身來到鷺島進紗廠當學徒工,一天應付幾十臺機器疲於奔命,自己的生活勉強解決了,但未成年的弟弟如何?只好咬咬牙改做舞娘的生涯。捱了這兩年,弟弟已經十五歲,今天向公司預支一筆錢,替他添置衣服被褥,備了送師傅、師娘的禮,帶他去拜師學藝。安頓完畢總算鬆了口氣。

歷練這兩年,媚娘已經脫胎換骨,成了拔尖的人物,只是家累重,沒有可炫耀的首飾佩戴,一身素淨的絲綢旗袍,三寸高的鹿皮鞋,襯出舞娘的秀外慧中。趁著轉換音樂回到座位的空檔,打開皮包掏出盒「五五五」,剛取出一支夾上紅唇,有人噠一聲打了火旋即送上。媚娘狠狠地抽了幾口才瞟他一眼,是這陣子頻頻近身的那個年輕人祥和。祥和本是個無業遊民,後來兼職當巡場,人沒什麼文化素養,粗口爛舌的,倒是有些忠肝義膽,他哥是警察廳的高官。媚娘不善與人勾心鬥角,只圖掙錢養家的實惠;不企望大紅大紫,懶應酬巴結江湖人物。但單槍匹馬難以立足,因此默許祥和獻殷勤。

祥和認識三山五岳的人物,捧場的客人日多,媚娘每晚轉十張八張檯子,漸漸風光起來。瞧她昨晚身著湖水綢袍,一頭烏黑的燙髮別著隻鑲細鑽的蝴蝶,襯著手上的一卡鑽戒;今夜一襲黑絲絨長衫,吊著對珍珠耳環,頸上是串珍珠項鍊。比起身邊那些穿紅掛綠的妞兒,牡丹綠葉立馬分得一清二楚。媚娘不知不覺成了「黑貓」的臺柱,拜倒石榴裙下的不知幾許,有些還肯一擲千金,為求一親芳澤。

早前太古洋行買辦邱十二有意討她作小,叫人來探口風,只要媚娘點頭,小島三丘田那小別墅即過在她名下。媚娘心裡罵道:這老風流做得阮阿公了,七房太太日日爭風吃醋,新聞都上了《江聲日報》,哪天死翹翹那一大群兒女不爭破頭?沒的趟這混水!倒是有個呂宋華僑常來捧場,這人四十開外,出手大方,且知情識趣,媚娘生日那天隆重地送來一枚鑲碎鑽天鵝胸針,羨慕死一班姐妹。那晚男客人仗著喝多兩杯,聲言要娶媚娘去南洋,媚娘看來頗為動心。只是祥和在一旁虎視眈眈,言談舉止不甚客氣,氣氛一度緊張起來。媚娘怕把個好客人得罪了,施盡似水柔情,把那男人摟進懷裡,面頰緊貼他耳朵,輕輕地跳完一輪輪的舞,柔柔地喝下一杯杯的酒,方壓下一場風波。

可惜媚娘只是紅了一陣,她懷了孩子,妊娠反應令她連膽汁也吐出來。祥和不知如何是好,戰火正迅速向南方蔓延,人心惶惶,想要打掉孩子又舉棋不定。媚娘百般不捨,哭哭鬧鬧了好些日子,肚子漸漸顯了,只好上門找大哥幫忙。大哥果然替他們拿了主意。後路頭近菜市場有家大雜院,媚娘租下兩個房間,從此她的根就扎在此處不曾移位。

一九四九年男孩子方誠出生,祥和的母親搬來同住,老人倒沒有嫌棄媳婦,還為生了男孫而高興萬分。媚娘不甘心做家庭主婦,她需要照顧鄉下的家人,大伯替她頂了家小店鋪,賣的糖餅煙茶,做起老闆娘。時局迅速動盪,大哥一家要隨政府遷去臺灣,本來他要帶走老娘,老人說,讓兄弟先跟你過去吧,安置妥當再來接我們。大哥是非常孝順的,兩兄弟就打前站去了,豈料從此一水隔天涯,半個世紀生死兩茫茫。臨行那晚家人吃頓團圓飯,飯桌上媚娘斟酒敬大哥和丈夫,房間裡放著唱片,是吳鶯音的︿萍水相逢﹀:「我們相逢在風流裡,好像浮萍相聚無幾,記住這僅是暫別離,相逢還在風流裡。」

到處紅旗飄飄彩綢舞動,人們扭秧歌踩高蹺慶祝濱城解放。媚娘沒有文化不懂政治,只曉得她要負起養育兒子侍奉婆母的責任。若查起成份,她娘家窮得叮噹響,沒啥可清算的。她依舊賣糖賣煙做小生意養家餬口。後來公私合營,她有工資收入,未受大影響,還抱了個女娃來養。反正婆母樂意帶小孩,又吃不了多少糧,幾年後便可以當丫環。孤單寂寞的年月給媚娘造成心理障礙,原本秀氣的女人變得粗言穢語,那可憐的女娃子,小小年紀洗碗、刷鍋、倒尿、掃地,兼且成了她的出氣筒,好在祖母和哥哥非常疼惜,百般呵護。鄰居見媚娘一個女人不容易,倒也對她挺包容。

在同一個時間。臺灣人民終於擺脫了日本長達五十年的殖民統治。碼頭上人山人海,火車站群情激昂,大街上萬眾歡騰,祖國的軍隊終於來了!然而人們迎來的是節節敗退軍紀煥散的殘兵敗將,是衣衫襤褸飢餓骯髒的老弱傷病,這些死裡逃生的軍民或打雨傘,或挑鍋灶,或柱拐杖,步履艱難。他們曾經意氣風發,為理想的激勵而奔赴戰場。自古以來成王敗寇,時代的鐵輪輾過他們的身軀,這群烽火僥存的失敗者只能從頭來過。祥和跟隨所有飄零者在孤島上岸,疲憊不堪的軀體需要休息生養,他們終將在此落地生根。

三反、五反、肅反、反右、大躍進,媚娘一家都挺過來了。說成份吧,城裡人哪個不複雜?全是舊社會過來人,又不圖的當官發財!依照共產黨的政策,舊社會的舞女是受壓迫的,媚娘的娘家又是貧農,算起來還是依靠對象呢,媚娘一犟起來,別人也不敢欺負她。可飢荒的歲月方誠正長身體,胃裡總是燃著一股飢餓的妖火,有一回餓極了偷吃店鋪的一塊糕,人家一點算露了餡,被母親狠狠毒打了一頓,多少路人圍著看熱鬧,媚娘主動要求扣去幾塊錢工資才了事。孩子深覺受到奇恥大辱,發誓以後餓死也不會覬覦非份的東西。可憐的是老祖母捱不過這一關,平時總把粥飯留給孫子,自己盡挑瓜菜吃,缺乏營養導致全身浮腫。彌留幾天,她的靈魂似乎飛到對岸去了。方誠想,祖母找到了大伯和父親,因而她並非含恨而終。還好老人走的早,若活到文革,她會怎樣難過?

文革這個劫難媚娘無法招架,丈夫和大伯在臺灣,就算沒有特務之嫌,「國民黨逃匪臭婆娘」這大帽子能不戴?街媽能不拿她當耙子嗎?人家把她五花大綁地遊街,女人倒是臉皮厚,反正工資照發不挨餓。可是那血氣方剛的憨兒子心裡不服氣,方誠已經十七歲,長成堂堂漢子。從沒享過老子一天福還受連累,被抄家時只因爭辯了幾句,被為首的紅衛兵一拳打中鼻子血流滿面,其他人輪流狠踼他的下腹,令之終於不支倒地。那些人還不肯罷手,想拖母子倆去示眾,大雜院東邊的老人瞧不過眼,大喝一聲:「人命關天啊!」烏合之眾才放手散去。奄奄一息的方誠昏睡在床上,他感到全身火辣辣地痛,迷糊間見到兩個武士,戴著猙獰的牛馬面具,拉著一把鋸子,將他從頭頂往下鋸,他的身體被撕裂成兩半,血如泉涌,男孩大叫一聲昏死過去……

方誠以為自己已死,想不到死去的只是左邊的軀體,右邊那一半身體仍有知覺。依稀間他覺得被牛頭馬面押送到荒蕪的海邊,那裡有隻橡皮艇,他們將小子扔到艇上,找到兩隻槳划起來。海浪滔滔,浪花打進小艇,少年渾身濕透,暑熱的炎夏只穿著汗衫,卻冷得牙齒直打顫。渡過海峽,兩個武士撐起他的身體飛到一個陌生的森林,方誠看到林間有條小火車路軌,一棵巨大的老樹巍然挺立,這樹恐怕有幾千歲了吧?比得上杏林糖廠那大煙囪啊!接近地面樹幹直徑約五米,十幾個人手拉手才能圍抱,樹心被雷電擊過而中空。大樹下圍著一圈矮矮的木柵欄,一群來此遠足的少年圍繞著大樹又唱又跳:

高山青澗水藍

阿里山的姑娘美如水呀

阿里山的少年壯如山

啊―

阿里山的姑娘美如水呀

阿里山的少年壯如山

高山長青

澗水長藍

姑娘和那少年永不分呀

碧水長圍著青山轉

這一陣子老是唱語錄歌,難得聽到這麼優美的旋律。看見他們那麼快樂,方誠忍不住想加入,仔細瞧那個唱得最起勁的少年,覺得非常面熟,他可能有十五歲了吧?那鼻子眼睛多麼熟悉,好像在哪裡見過。對了,兩年前自已初中畢業的照片正是這模樣!方誠想對他說些什麼,卻發不出聲音,這時傳來一陣小號聲,少男少女們匆匆集合遠去了。他心裡一陣遺憾……

「哥!哥!」「方誠!方誠!」耳邊有人不停地呼叫,他不能死!他曾經偷偷地對著大海呼喚對岸的親人,在心裡答應過父親,兒子會代替他照顧家人。方誠悠悠地回過魂,在妹子和慧慧的呼喚下活過來。慧慧與妹子同齡,那年小學還未畢業,兩人是對青梅竹馬的戀人。後來知青要上山下鄉,假如沒有領養妹子,獨子可以留城,為此媚娘很怨恨妹子,對養女更加刻薄。方誠是個男子漢,決意要走,讓妹妹留城頂替母親補員。妹子進一家醬油店當店員,一家人靠幾十塊工資過日子。平安也罷,只是紅衛兵打傷了方誠的肝臟,山區的醫生醫治不了,出證明讓他回城醫治。小子果然是個爭氣的好男兒,回城後幫街道辦起一家塑膠廠,很替公家賺了錢,家境也慢慢富裕起來。男大當婚,他終於可以娶相戀多年的慧慧。

同一個時間。方信是山地姑娘替祥和生的兒子。兒子剛懂事,老爸就一再對他提及大陸的家,要他記住老家有個祖母,有大媽和哥哥方誠。方信只讀了三年國中就輟學,男孩決心早點出來掙錢,同學們陪他到阿里山作了一次畢業前的郊遊。大陸的文革動亂為亞洲周邊地區製造了經濟起飛的機會,臺灣在小蔣的領導下飛躍。方信當了三年學徒,滿師後就開起小作坊,之後越幹越起色,成了個像樣的小老闆。再往後工資高漲,工廠不易做,當機立斷賣了廠置業,改做門市生意。方信的身邊不乏女友,卻未有結婚的打算,他也說不出理由,女友怒而分手,散了一個又一個。

方誠和慧慧在老房子結了婚。媚娘與妹子住一間房,新郎新娘住一間。老房子沒有廁所,仍用的尿盆馬桶,隔著一層薄牆,媚娘時時過來兒子媳婦的房間蹲尿盆。慧慧天生隨和並不太介意,倒是女兒看不過,出聲責備養母。妹子也負責養家,媚娘對其已有所顧忌。後來慧慧生下一個女兒,工廠獎勵給他們一套房子,才有個像樣的住所。惜好景不長,才四十歲上,方誠的肝病惡化為癌症,還魂乏術。他臨走時一手拉著妻一手拉著妹子,叫妻不要記掛自己,一定要尋找第二春,不能像他媽孤獨一生,還一再叮嚀,將來兩岸相通時一定要找到父親,告訴他三代人的期盼……姑嫂心如刀割,慧慧成了第三代寡婦。

哥哥的早逝令妹子肝腸寸斷,雖然沒有血緣關係,但哥哥待他勝過同胞兄妹。改革開放一開始,妹子將位於鬧市中心的醬油舖頂了下來,遣散一班員工,改賣餻餅零食,生意興旺得不得了,聘用七八個店員。妹子也結了婚生了兒子,但仍與嫂子合力負起家庭重擔,風風光光地嫁了姪女。姑嫂兩人都買下新樓房,只是媚娘堅持要住舊宅,不肯搬去同住。妹子最掛心的是哥的交託,幾次為嫂子物色對象,但慧慧都不中意。

九十年代末兩岸有了交往,老兵陸續回鄉。有一天,思明南路菜市場後面的大雜院來了兩個客人,他們是一老一少兩個男人,說著海滄一帶口音的標準閩南語。老男人已逾七旬,身後的男子四十來歲,一個模子的兩代人。老者徑直朝西隅的房間走去,昏暗的房裡放著沙啞的錄音帶,是吳鶯音的《萍水相逢》。

老婦人坐在一張搖椅上,癡癡地望著窗外。來人的腳步聲並沒能驚動她,她似乎癡呆沒有反應。

「過來,給大媽磕頭!」老者指揮。中年男子果然對著老婦下跪,朗朗叫了聲:「兒子給大媽請安!」連連磕了三個響頭。

老婦媚娘的沒有表情的老臉終於滴下了兩行濁淚……

此後老父還來了兩趟,之後在臺北病逝,他大哥早些年已病歿。老父走後兒子常來常往,這個兒子就是方信。方信對家人說:我是代大哥來照顧你們的。他給四個女人講自己的過去,人到中年未有配偶,並非沒有女人想嫁他,而是他總感到心中有些說不出的牽掛,現在才明白是大哥在冥冥之中指引他回來,來照顧這個家。方信終於和慧慧共諧連理,慧慧從此兩岸飛,成了臺灣人的「大陸新娘」。

慧慧回來送走了婆母。媚娘在這老房子等到他的丈夫和另一個兒子歸來,也在這裡終老。這殘破的老房子過幾天就拆卸了,它已經完成了歷史史命,只留下古老的故事。

二○○九年十二月五日

慧慧一下機就趕著招的士,她只挽著個小小的旅行袋,不必等行李,也沒通知家人來接她。小馬哥與阿扁執政時期的政策不同,臺灣的出入境規定有所變動,苦了她要重新製訂時間表兩邊跑。幸虧現在有直航班機,臺北飛濱城兩個鐘頭就到,以前要到香港轉機才真的辛苦。今年因為婆婆病重來回跑了幾趟。慧已逾不惑之年,大眼睛高鼻樑,皮膚細膩身材高挑,一個風韻猶在的半老徐娘,被臺灣人叫做「大陸新娘」,回濱城人又笑稱她「呆胞(臺胞)」。

的士停在近後路頭的上十字路口,思明南路一帶重建,這裡的居民陸續搬遷,只剩下陋巷內零零落落的幾戶人家。碎石小路自巷口依牆蜿蜒,狹窄處路人只能擦身而過。拐彎來到一家大雜院,木做的大門斑剝脫落,邊角霉爛,圍牆上嵌著一排碎玻璃片。推開門望見年久失修的院落,三面均是幾間破平房,屋頂上稀稀落落的兔尾草迎風搖擺。院子鋪著不規則的石塊,東頭有口水井,西面晾衣竿上掛著女人的衣褲。外面的街燈已亮,這裡卻是一片昏黃,東邊和北面皆悄無聲響,鄰居都搬走了。慧慧走向西隅,那是屬於她家的兩個小房間,外加搭在院子的廚房。房間又暗又臭,微弱的燈光照著兩張破舊的單人床,一張蓆上睡著個癱瘓的老婦,靜寂中聽見她從喉嚨底發出細微的痰響。看護她的一個老者正替她餵水換尿布。老太婆堅持在這老房子等日子,似乎時日不多了。

慧慧的婆婆在這個老房子住了半個世紀。

一九四八年冬,鷺島華燈初上。「黑貓」舞廳的爵士樂響起,一班花枝招展的姑娘魚貫進場,高跟鞋咚咚咚地踩上樓,匆匆入化妝間上粉添妝,媽媽進來趕鴨子般地催促下場。西裝革履的男士挑個女人摟摟抱抱,跟著音樂踏來轉去,耳鬢廝磨,貪婪地呼吸著脂粉的芳香。樂隊唱着《紅燈綠酒夜》:「圍爐消寒天,談情說愛樂無邊,清歌飄渺膩舞翩翩,快樂快樂比神仙……」

媚娘姍姍來遲,媽媽沒敢罵,只疼惜地小聲貼上耳朵,說老客人都等急了。自從媚娘的人氣急升,經理巡場都特別客氣,今天來帳房借糧一直陪笑。媚娘生長在鷺島周邊的一個漁村,自小跟著父母下海,種蟶子、種海帶、開蠔仔,任海風吹海浪打,卻是天生的美人胚子,調養幾個月又白白淨淨的。兩年前濱城光復,和平啦!勝利啦!有飯照吃,有舞照跳,人們又沉淪於紙醉金迷,哪怕北方炮聲隆隆。不幸的是媚娘的父親駕船出海時遇上國軍拉伕,連人帶船失了蹤影。母親受不了刺激,一病不起撒手人寰拋下媚娘姐弟。媚娘只十六歲,隻身來到鷺島進紗廠當學徒工,一天應付幾十臺機器疲於奔命,自己的生活勉強解決了,但未成年的弟弟如何?只好咬咬牙改做舞娘的生涯。捱了這兩年,弟弟已經十五歲,今天向公司預支一筆錢,替他添置衣服被褥,備了送師傅、師娘的禮,帶他去拜師學藝。安頓完畢總算鬆了口氣。

歷練這兩年,媚娘已經脫胎換骨,成了拔尖的人物,只是家累重,沒有可炫耀的首飾佩戴,一身素淨的絲綢旗袍,三寸高的鹿皮鞋,襯出舞娘的秀外慧中。趁著轉換音樂回到座位的空檔,打開皮包掏出盒「五五五」,剛取出一支夾上紅唇,有人噠一聲打了火旋即送上。媚娘狠狠地抽了幾口才瞟他一眼,是這陣子頻頻近身的那個年輕人祥和。祥和本是個無業遊民,後來兼職當巡場,人沒什麼文化素養,粗口爛舌的,倒是有些忠肝義膽,他哥是警察廳的高官。媚娘不善與人勾心鬥角,只圖掙錢養家的實惠;不企望大紅大紫,懶應酬巴結江湖人物。但單槍匹馬難以立足,因此默許祥和獻殷勤。

祥和認識三山五岳的人物,捧場的客人日多,媚娘每晚轉十張八張檯子,漸漸風光起來。瞧她昨晚身著湖水綢袍,一頭烏黑的燙髮別著隻鑲細鑽的蝴蝶,襯著手上的一卡鑽戒;今夜一襲黑絲絨長衫,吊著對珍珠耳環,頸上是串珍珠項鍊。比起身邊那些穿紅掛綠的妞兒,牡丹綠葉立馬分得一清二楚。媚娘不知不覺成了「黑貓」的臺柱,拜倒石榴裙下的不知幾許,有些還肯一擲千金,為求一親芳澤。

早前太古洋行買辦邱十二有意討她作小,叫人來探口風,只要媚娘點頭,小島三丘田那小別墅即過在她名下。媚娘心裡罵道:這老風流做得阮阿公了,七房太太日日爭風吃醋,新聞都上了《江聲日報》,哪天死翹翹那一大群兒女不爭破頭?沒的趟這混水!倒是有個呂宋華僑常來捧場,這人四十開外,出手大方,且知情識趣,媚娘生日那天隆重地送來一枚鑲碎鑽天鵝胸針,羨慕死一班姐妹。那晚男客人仗著喝多兩杯,聲言要娶媚娘去南洋,媚娘看來頗為動心。只是祥和在一旁虎視眈眈,言談舉止不甚客氣,氣氛一度緊張起來。媚娘怕把個好客人得罪了,施盡似水柔情,把那男人摟進懷裡,面頰緊貼他耳朵,輕輕地跳完一輪輪的舞,柔柔地喝下一杯杯的酒,方壓下一場風波。

可惜媚娘只是紅了一陣,她懷了孩子,妊娠反應令她連膽汁也吐出來。祥和不知如何是好,戰火正迅速向南方蔓延,人心惶惶,想要打掉孩子又舉棋不定。媚娘百般不捨,哭哭鬧鬧了好些日子,肚子漸漸顯了,只好上門找大哥幫忙。大哥果然替他們拿了主意。後路頭近菜市場有家大雜院,媚娘租下兩個房間,從此她的根就扎在此處不曾移位。

一九四九年男孩子方誠出生,祥和的母親搬來同住,老人倒沒有嫌棄媳婦,還為生了男孫而高興萬分。媚娘不甘心做家庭主婦,她需要照顧鄉下的家人,大伯替她頂了家小店鋪,賣的糖餅煙茶,做起老闆娘。時局迅速動盪,大哥一家要隨政府遷去臺灣,本來他要帶走老娘,老人說,讓兄弟先跟你過去吧,安置妥當再來接我們。大哥是非常孝順的,兩兄弟就打前站去了,豈料從此一水隔天涯,半個世紀生死兩茫茫。臨行那晚家人吃頓團圓飯,飯桌上媚娘斟酒敬大哥和丈夫,房間裡放著唱片,是吳鶯音的︿萍水相逢﹀:「我們相逢在風流裡,好像浮萍相聚無幾,記住這僅是暫別離,相逢還在風流裡。」

到處紅旗飄飄彩綢舞動,人們扭秧歌踩高蹺慶祝濱城解放。媚娘沒有文化不懂政治,只曉得她要負起養育兒子侍奉婆母的責任。若查起成份,她娘家窮得叮噹響,沒啥可清算的。她依舊賣糖賣煙做小生意養家餬口。後來公私合營,她有工資收入,未受大影響,還抱了個女娃來養。反正婆母樂意帶小孩,又吃不了多少糧,幾年後便可以當丫環。孤單寂寞的年月給媚娘造成心理障礙,原本秀氣的女人變得粗言穢語,那可憐的女娃子,小小年紀洗碗、刷鍋、倒尿、掃地,兼且成了她的出氣筒,好在祖母和哥哥非常疼惜,百般呵護。鄰居見媚娘一個女人不容易,倒也對她挺包容。

在同一個時間。臺灣人民終於擺脫了日本長達五十年的殖民統治。碼頭上人山人海,火車站群情激昂,大街上萬眾歡騰,祖國的軍隊終於來了!然而人們迎來的是節節敗退軍紀煥散的殘兵敗將,是衣衫襤褸飢餓骯髒的老弱傷病,這些死裡逃生的軍民或打雨傘,或挑鍋灶,或柱拐杖,步履艱難。他們曾經意氣風發,為理想的激勵而奔赴戰場。自古以來成王敗寇,時代的鐵輪輾過他們的身軀,這群烽火僥存的失敗者只能從頭來過。祥和跟隨所有飄零者在孤島上岸,疲憊不堪的軀體需要休息生養,他們終將在此落地生根。

三反、五反、肅反、反右、大躍進,媚娘一家都挺過來了。說成份吧,城裡人哪個不複雜?全是舊社會過來人,又不圖的當官發財!依照共產黨的政策,舊社會的舞女是受壓迫的,媚娘的娘家又是貧農,算起來還是依靠對象呢,媚娘一犟起來,別人也不敢欺負她。可飢荒的歲月方誠正長身體,胃裡總是燃著一股飢餓的妖火,有一回餓極了偷吃店鋪的一塊糕,人家一點算露了餡,被母親狠狠毒打了一頓,多少路人圍著看熱鬧,媚娘主動要求扣去幾塊錢工資才了事。孩子深覺受到奇恥大辱,發誓以後餓死也不會覬覦非份的東西。可憐的是老祖母捱不過這一關,平時總把粥飯留給孫子,自己盡挑瓜菜吃,缺乏營養導致全身浮腫。彌留幾天,她的靈魂似乎飛到對岸去了。方誠想,祖母找到了大伯和父親,因而她並非含恨而終。還好老人走的早,若活到文革,她會怎樣難過?

文革這個劫難媚娘無法招架,丈夫和大伯在臺灣,就算沒有特務之嫌,「國民黨逃匪臭婆娘」這大帽子能不戴?街媽能不拿她當耙子嗎?人家把她五花大綁地遊街,女人倒是臉皮厚,反正工資照發不挨餓。可是那血氣方剛的憨兒子心裡不服氣,方誠已經十七歲,長成堂堂漢子。從沒享過老子一天福還受連累,被抄家時只因爭辯了幾句,被為首的紅衛兵一拳打中鼻子血流滿面,其他人輪流狠踼他的下腹,令之終於不支倒地。那些人還不肯罷手,想拖母子倆去示眾,大雜院東邊的老人瞧不過眼,大喝一聲:「人命關天啊!」烏合之眾才放手散去。奄奄一息的方誠昏睡在床上,他感到全身火辣辣地痛,迷糊間見到兩個武士,戴著猙獰的牛馬面具,拉著一把鋸子,將他從頭頂往下鋸,他的身體被撕裂成兩半,血如泉涌,男孩大叫一聲昏死過去……

方誠以為自己已死,想不到死去的只是左邊的軀體,右邊那一半身體仍有知覺。依稀間他覺得被牛頭馬面押送到荒蕪的海邊,那裡有隻橡皮艇,他們將小子扔到艇上,找到兩隻槳划起來。海浪滔滔,浪花打進小艇,少年渾身濕透,暑熱的炎夏只穿著汗衫,卻冷得牙齒直打顫。渡過海峽,兩個武士撐起他的身體飛到一個陌生的森林,方誠看到林間有條小火車路軌,一棵巨大的老樹巍然挺立,這樹恐怕有幾千歲了吧?比得上杏林糖廠那大煙囪啊!接近地面樹幹直徑約五米,十幾個人手拉手才能圍抱,樹心被雷電擊過而中空。大樹下圍著一圈矮矮的木柵欄,一群來此遠足的少年圍繞著大樹又唱又跳:

高山青澗水藍

阿里山的姑娘美如水呀

阿里山的少年壯如山

啊―

阿里山的姑娘美如水呀

阿里山的少年壯如山

高山長青

澗水長藍

姑娘和那少年永不分呀

碧水長圍著青山轉

這一陣子老是唱語錄歌,難得聽到這麼優美的旋律。看見他們那麼快樂,方誠忍不住想加入,仔細瞧那個唱得最起勁的少年,覺得非常面熟,他可能有十五歲了吧?那鼻子眼睛多麼熟悉,好像在哪裡見過。對了,兩年前自已初中畢業的照片正是這模樣!方誠想對他說些什麼,卻發不出聲音,這時傳來一陣小號聲,少男少女們匆匆集合遠去了。他心裡一陣遺憾……

「哥!哥!」「方誠!方誠!」耳邊有人不停地呼叫,他不能死!他曾經偷偷地對著大海呼喚對岸的親人,在心裡答應過父親,兒子會代替他照顧家人。方誠悠悠地回過魂,在妹子和慧慧的呼喚下活過來。慧慧與妹子同齡,那年小學還未畢業,兩人是對青梅竹馬的戀人。後來知青要上山下鄉,假如沒有領養妹子,獨子可以留城,為此媚娘很怨恨妹子,對養女更加刻薄。方誠是個男子漢,決意要走,讓妹妹留城頂替母親補員。妹子進一家醬油店當店員,一家人靠幾十塊工資過日子。平安也罷,只是紅衛兵打傷了方誠的肝臟,山區的醫生醫治不了,出證明讓他回城醫治。小子果然是個爭氣的好男兒,回城後幫街道辦起一家塑膠廠,很替公家賺了錢,家境也慢慢富裕起來。男大當婚,他終於可以娶相戀多年的慧慧。

同一個時間。方信是山地姑娘替祥和生的兒子。兒子剛懂事,老爸就一再對他提及大陸的家,要他記住老家有個祖母,有大媽和哥哥方誠。方信只讀了三年國中就輟學,男孩決心早點出來掙錢,同學們陪他到阿里山作了一次畢業前的郊遊。大陸的文革動亂為亞洲周邊地區製造了經濟起飛的機會,臺灣在小蔣的領導下飛躍。方信當了三年學徒,滿師後就開起小作坊,之後越幹越起色,成了個像樣的小老闆。再往後工資高漲,工廠不易做,當機立斷賣了廠置業,改做門市生意。方信的身邊不乏女友,卻未有結婚的打算,他也說不出理由,女友怒而分手,散了一個又一個。

方誠和慧慧在老房子結了婚。媚娘與妹子住一間房,新郎新娘住一間。老房子沒有廁所,仍用的尿盆馬桶,隔著一層薄牆,媚娘時時過來兒子媳婦的房間蹲尿盆。慧慧天生隨和並不太介意,倒是女兒看不過,出聲責備養母。妹子也負責養家,媚娘對其已有所顧忌。後來慧慧生下一個女兒,工廠獎勵給他們一套房子,才有個像樣的住所。惜好景不長,才四十歲上,方誠的肝病惡化為癌症,還魂乏術。他臨走時一手拉著妻一手拉著妹子,叫妻不要記掛自己,一定要尋找第二春,不能像他媽孤獨一生,還一再叮嚀,將來兩岸相通時一定要找到父親,告訴他三代人的期盼……姑嫂心如刀割,慧慧成了第三代寡婦。

哥哥的早逝令妹子肝腸寸斷,雖然沒有血緣關係,但哥哥待他勝過同胞兄妹。改革開放一開始,妹子將位於鬧市中心的醬油舖頂了下來,遣散一班員工,改賣餻餅零食,生意興旺得不得了,聘用七八個店員。妹子也結了婚生了兒子,但仍與嫂子合力負起家庭重擔,風風光光地嫁了姪女。姑嫂兩人都買下新樓房,只是媚娘堅持要住舊宅,不肯搬去同住。妹子最掛心的是哥的交託,幾次為嫂子物色對象,但慧慧都不中意。

九十年代末兩岸有了交往,老兵陸續回鄉。有一天,思明南路菜市場後面的大雜院來了兩個客人,他們是一老一少兩個男人,說著海滄一帶口音的標準閩南語。老男人已逾七旬,身後的男子四十來歲,一個模子的兩代人。老者徑直朝西隅的房間走去,昏暗的房裡放著沙啞的錄音帶,是吳鶯音的《萍水相逢》。

老婦人坐在一張搖椅上,癡癡地望著窗外。來人的腳步聲並沒能驚動她,她似乎癡呆沒有反應。

「過來,給大媽磕頭!」老者指揮。中年男子果然對著老婦下跪,朗朗叫了聲:「兒子給大媽請安!」連連磕了三個響頭。

老婦媚娘的沒有表情的老臉終於滴下了兩行濁淚……

此後老父還來了兩趟,之後在臺北病逝,他大哥早些年已病歿。老父走後兒子常來常往,這個兒子就是方信。方信對家人說:我是代大哥來照顧你們的。他給四個女人講自己的過去,人到中年未有配偶,並非沒有女人想嫁他,而是他總感到心中有些說不出的牽掛,現在才明白是大哥在冥冥之中指引他回來,來照顧這個家。方信終於和慧慧共諧連理,慧慧從此兩岸飛,成了臺灣人的「大陸新娘」。

慧慧回來送走了婆母。媚娘在這老房子等到他的丈夫和另一個兒子歸來,也在這裡終老。這殘破的老房子過幾天就拆卸了,它已經完成了歷史史命,只留下古老的故事。

二○○九年十二月五日

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

![Wicked [Movie Tie-In]:魔法壞女巫電影原著](https://cdnec.sanmin.com.tw/product_images/006/006285284.jpg)