定價

:NT$ 490 元優惠價

:90 折 441 元

絕版無法訂購

商品簡介

作者簡介

序

書摘/試閱

相關商品

商品簡介

《周策縱訪談集》搜集了1967到 2005年在香港、內地、台北、新加坡、馬來西亞、美國等地的訪問和談話紀錄,可以窺見周策縱先生為學與做人一貫的理念、關切中華民族的愛國之情和開闊的胸襟,這訪談集正足以作為他著述的珍貴補充。

作者簡介

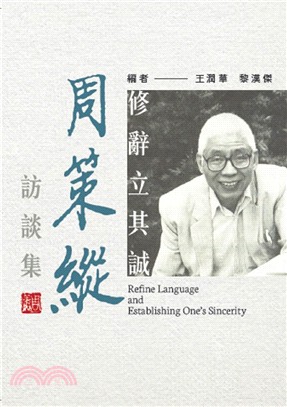

周策縱 (作者)

周策縱(1916-2007),湖南人,美國威斯康辛大學東方語言系和歷史系終身教授,為知名漢學家和歷史學家,代表作有《五四運動史》、《中國浪漫文學探源》、《海燕》等,一生中英文著述頗豐,計有40餘本專著和180餘篇論文出版刊行,並有多篇隨筆、散文、詩詞等作品傳世。

王潤華 (編者)

曾任新加坡國立大學文學與社會學院助理院長、中文系主任與教授。現任馬來西亞南方大學講座教授,資深副校長,曾獲得東南亞文學獎、新加坡文化獎。

已出版文學創作包括《內外集》、《熱帶雨林與殖民地》、《王潤華詩精選集》、《重返詩鈔》(詩集)、《秋葉行》、《重返集》、《榴槤滋味》(散文)等創作。

學術著作有《王維詩學》《越界跨國文學解讀》、《魯迅越界跨國新解讀》、《華文後殖民文學》等。

黎漢傑 (編者)

曾任《聲韻詩刊》總編輯。著有《詩經譯註》及個人詩集《漁父》、《四月練習》編有《2011香港新詩選》、《2012香港新詩選》、《2013香港新詩選》、《2014香港新詩選》。即將出版《香港文學書目續編》(主編)。

周策縱(1916-2007),湖南人,美國威斯康辛大學東方語言系和歷史系終身教授,為知名漢學家和歷史學家,代表作有《五四運動史》、《中國浪漫文學探源》、《海燕》等,一生中英文著述頗豐,計有40餘本專著和180餘篇論文出版刊行,並有多篇隨筆、散文、詩詞等作品傳世。

王潤華 (編者)

曾任新加坡國立大學文學與社會學院助理院長、中文系主任與教授。現任馬來西亞南方大學講座教授,資深副校長,曾獲得東南亞文學獎、新加坡文化獎。

已出版文學創作包括《內外集》、《熱帶雨林與殖民地》、《王潤華詩精選集》、《重返詩鈔》(詩集)、《秋葉行》、《重返集》、《榴槤滋味》(散文)等創作。

學術著作有《王維詩學》《越界跨國文學解讀》、《魯迅越界跨國新解讀》、《華文後殖民文學》等。

黎漢傑 (編者)

曾任《聲韻詩刊》總編輯。著有《詩經譯註》及個人詩集《漁父》、《四月練習》編有《2011香港新詩選》、《2012香港新詩選》、《2013香港新詩選》、《2014香港新詩選》。即將出版《香港文學書目續編》(主編)。

序

修辭與立言――《周策縱訪談集》

代序黎漢傑

本書收錄了周策縱先生生前的大部份訪談文章,書名則取自周先生的一篇著名論文:〈《易經》「修辭立其誠」辨〉,該文見於香港商務印書館出版的《周策縱文集》。「修辭立其誠」一句,出自《易經‧乾卦‧文言》:「君子進德修業。忠信,所以進德也。修辭立其誠,所以居業也。」對此,孔穎達的解釋是:「辭謂文教,誠謂誠實也。外則修理文教,內則立其誠實,內外相成,則有功業可居。故云居業也。」周公曾指出「修辭」與「立其誠」二者,按原文的意思,其實是平行的關係,如果將之英文翻譯,則是「refine language and establishing one’s sincerity」。本訪談集取名於此,正是因為所收錄的文章,一則主要包括了文藝與思想兩個層面,再者這些文章除了對當下的社會、環境還有豐富的意義之外,訪談的文筆都是可讀可頌;内容與形式,可謂相得益彰。

本書主要依據嚴志雄先生早年整理的〈周策縱教授著述目錄〉(曾刊於《中國文哲研究通訊‧第十七卷‧第三期》的「周策縱教授紀念專輯」之中),加上王潤華教授提供的資料,輯錄了周公從一九六七年開始至千禧年之際在香港、臺灣、美國、内地、馬來西亞、新加坡的訪談,總計二十餘萬字,執筆訪問的除了有記者之外,更有文化名人、學者如胡菊人、陸離、廖仁義、詹宏志、林鎮國、羅青、蔣星煜、賴敬文、陳致等等,與之對談暢論的作家、學者如朱光潛、艾青、巴金、冰心等等,更是近代文學、文化史上赫赫有名的人物。

至於本書訪談的文章,涵蓋内容包括了六個範疇,差不多四十篇文章。首先,當然是他最「當行本色」的「五四運動與知識分子」,例如他接受胡菊人訪談的長文〈論中國知識分子〉,就從考察「士」與現代中國知識分子的異同,再談到現代中國知識分子應有的使命感,進而從五四思想遺產的出發,談到今後中國知識分子如何從當年的「民主與科學」的理想中走出來,更往前一步,做到「科學地思考問題」,以及抛開民族主義的局限,做一個世界的公民。至於〈五四運動的主流與點滴〉,則可視為周公對自身五四研究的一個回顧,是研究周公五四運動研究史一份不可不提的文獻。文中談到他早在民國時期已於《大公報》上寫文檢討五四運動的意義,其時更有撰寫一本《中國文化運動史》的念頭。到了美國之後,因緣際會,終於寫成《五四運動史》一書。當然,現在或有人批評這本通史式的著作是否過時,但周公在訪談中的回答其實坦承他是不得已而為之:

我用通史式體裁寫這本書的原因,實在是因為當時資料太少,不可能作專

題研究;同時,如果只研究專題,則讀者對概念的認識,或許會比較不清晰。當時資料極不易收集,只因在抗戰時我已對這一類問題極感興趣,做了不少筆記,搜集了不少資料,已有一些中文底稿。到了美國,才利用許多大圖書館的中文材料,以及一些大陸出版的影印資料。

由此可知,今人對前賢的寫作或研究,實在需要有一番同情的瞭解,否則難以從歷史的角度去辨別事實背後的因由。而這一點,正是訪問集等周邊材料之所以重要的原因之一。

第二個範疇是「古今詩學」,在〈別殿遙聞簫鼓奏:談中國古典詩〉、〈中國語言最宜詩〉、〈中國語言寫詩最好特點八項歸納成套〉從中西比較的角度簡單歸納出中國文字的特色如何適合寫詩,〈論「意在言外」與漢詩及詩論中的模棱〉指出中國古典詩其中一個終極的美學追求正是「意在言外」,重「意」不重「言」,可謂確論。雖然周公以研究古典詩詞為主,但同時他也是一個創作新詩的詩人,因此對前衞的文學理念,一向寬容,例如在〈各家詩人論詩〉就極力捍衞當時内地非常流行的朦朧詩,更在〈新詩傳遍――中國詩的傳統與創新〉提出他的「定型新詩體」的主張。

曹紅學一直是周公非常關切的課題,除了曾指導多位以紅樓夢為博士題目的論文之外,他更苦心竭力籌備第一屆的國際《紅樓夢》研討會,正如蔣星煜在〈海外紅學大師周策縱〉的回憶文字中提到:

周策縱本人在那次研討會上,宣讀了〈論〈紅樓夢〉研究的基本態度〉這篇論文。肯定了胡適對《紅樓夢》研究的某些貢獻,同時指出胡適的《紅樓夢》考證得力於敦誠所着《四松堂集》稿本之處甚多,但胡適始終沒有把如何得到這部稿本的經過真相公之於眾,只是閃爍其詞地說:「我從大學回家,看見門房裏桌子上擺着……」,如是云云。

……

他大聲疾呼,研究人員沒有必要隱藏或壟斷某些珍貴史料,但應該在方法上力求精密,才能得到可靠的成果。

正是這份單純為研究而研究的精神,促使周公努力推動世界各地的紅樓夢研究,更與知名翻譯專家霍克思 (David Hawkes)翻譯《紅樓夢》成為好友,兩人之間對《紅樓夢》的通信,還保存在香港中文大學圖書館,等待有心人去追憶這段文字因緣。

至於「漢學研究與治學方法」,一般不為人所重,認為這些是西洋的學術系統,並不適用於中國的學術,而大多數人也認為治中國學問不需要參考外國學者、專家的意見,以為是天方夜譚。殊不知這樣只能窒息本地學術的發展,蓋因沒有新的意見、新的觀點,又如何引發出新的學問?這其實是讓我們有溫故而知新的機會。正如周公在〈周策縱教授談漢學研究〉所說:「有時中國學生認為易懂的,外國學生卻不易懂;中國學生不易弄錯的,他們有可能弄錯。但另一方面,中國學生認為毫無問題的,或好像沒有問題的,往往不會再詳加思考,外國學生雖然常常會犯常識方面的錯誤,但因為文化、社會的背景不同,他們在研究中往往會從另一個角度發掘到不少新問題。」而研究人員在撰寫研究文章時更應特別自覺對方法學的運用。雖然方法學,正如外國理論,並不是萬靈丹,但是它卻能提供一個角度,讓研究者梳理文本的特質,也有理於條理說明。但本地的大學本科,一般缺乏對方法學以及理論的傳授,而教師即使有所提及,也受限於課程時間本身,難以一一說明每一個重要的方法學流派與理論之間的背景脈絡以及其得失之處。學院的情況已經如此,社會上的處境就更讓人擔憂。筆者身在香港,對另一篇訪談文章:〈談問題〉中周公針對香港學術生態的批評就特別有同感:

原來,據周策縱博士說,他一來到香港,看看這裏的報章、雜誌,就有一個很奇怪的感覺,總覺得香港的知識分子,尤其是大學裏面的,好像跟整個社會都脫了節,好像是在世外桃源,講完了書就算,而對香港的社會卻根本沒有甚麼關心。同樣的,一般的報章對知識分子也似乎沒有甚麼興趣,不像外國報紙那樣,經常詳細報導各類知識分子的近況行蹤。……我相信香港一定有很多年輕的知識分子,可以寫出比較好的作品出來,但只怕以他們的水準,投稿到香港一般報紙副刊,香港的報紙反而會不喜歡吧?

所以說香港的知識分子和香港的報紙先就脫了節,更別提與香港的社會了。還有香港一般大學裏面的知識分子,他們好像不但對社會不大關心,便是對文化的新潮流,也不大關心似的。年輕人現在的文化新潮流到底怎麼樣,他們不大理會。世界有甚麼文化新潮流正被香港的年輕人開始接納,他們也不大理會。他們跟香港的新聞報紙也似乎沒有甚麼關係的。那就分成三個集團了:大學裏面的知識分子,年輕人,新聞報紙。三者之間好像是甚麼關係也沒有。如何溝通這三個集團,實是一個問題。

現在大家都要創新,但創新畢竟需要思想的激蕩才能產生,而這是需要良好的社會環境與大學學術才能做到。但是,現在的香港,依然沒有解決周公數十年前提出的問題,知識分子、年輕人與新聞報紙之間缺乏關心,文化的新潮流只能永遠被市場左右,因此整個社會總是充滿浮躁、對事物的專注與興趣也僅停留在表面。

周公以《五四運動史》一書馳名學術界對五四前後誕生的新文化運動和新文學都有深入的研究,因此多篇訪談都涉及到「中國文學及思想史」這一領域。在〈新文學六十歲〉一文,他特別標舉新詩為新文學最有成就的文類:中國新詩無論內容和形式和過去傳統的詩歌都有很大的不同。小說嘛,相似的地方比較多,創造性比較少。同時對小說的成就來說,到目前為步,還沒有一部長篇小說超過了《紅樓夢》。短篇嗎是有很多已經超過了,像魯迅的一些短篇就超過了傳統的作品。當然,我並不是說新詩的成就已超過了李白,杜甫的作品。我的意思是說,新詩的創造性最大,是一種全新的東西,語言不同了,節奏不同了,意境也不同了,它在創造性的成就是

大的。若把近三百年來中國的小說和詩來看,新詩的確有突出的成就,就創新一方面說,與話劇一樣,相當的突出,其成就不見得遜於長篇小說。這也許是我的一點偏見,是我的一點為新詩路見不平,想要拔刀相助的感情用事罷。吳偉業、納蘭性德的詩詞自然有他們的好處,可是徐志摩、聞一多的新詩的意境,到底也是吳偉業、納蘭性德等人所沒有的。

而文學和政治從來關係甚深,對此,周公不像大多數人,持否定意見。相反,他從歷史的角度着眼,認為只要作家對該種政治主張是從内心地認同,配合好的技巧和詞匯,當然可以寫出好的作品,例如《紅樓夢》就有很多儒家、道家的思想,但絕對不會影響大家對這本書的評價,這一點也可見周公的視野與胸懷。

周公是一位博學多才的學者,更集創作、翻譯於一身,同時精於書藝(其弟周策橫亦是有名的書法家),要瞭解他的研究、創作史,其生平事跡可說是不可或缺的資料。周公除了留下日記、大量的書信之外,也接受過不少訪談,親述其生平遭遇。收錄在「生活、人生」這部份的文章,讀者會看到晚年譽滿學術界的教授,原來自有家學淵源:其父周鵬翥是湖南著名詩人,字海雲,乃光緒二十年舉人,舊學深厚但思想維新,一直資助革命。可見周公的性格,其來有自。及後輾轉去國,其時他孤身一人,漂泊海外,當中悲苦,外人自難領會萬一。但,周公曾在寄蕭公權的一首舊詩〈示女〉,隱約道出對女兒不能熟習中華文化的遺憾,而遺憾則又來自對故國的懷念:小女不能讀我詩,連篇鳥跡大離奇。阿耶一夜神來句,化作西夷鴃舌辭。

周公正如其學生蔡振念〈海外傳經心事違:我所認識的周策縱先生〉一文中所謂:「以棄國棄鄉,糊口他鄉而為棄民,故自署位於民遁路之住宅為『棄園』,譯所居Madison為陌地生,亦所以見去國之心情」。

本書的編成,於我其實是一個偶然。我出生也晚,無緣與周公相遇相知,當初是因工作需要,到大學圖書館負責整理、編輯周策縱教授的書信。工作歷時數年,雖然辛苦,但還是慶幸有這樣一個機會可以近距離接觸周公生前捐贈的物件如書畫、信件、日記以及報紙訪問剪貼等等。記得周公有兩個特別的習慣讓我印象深刻:一,是每份信件都會複印多份以防遺失;二是訪談的文章無論報紙、刊物都會剪存或者複印下來,更不時附有標記或校對。可想而知周公處事認真,他在學術上的成就,並非僥幸。後來工作完成,我還會不時回去圖書館,查看周公留下來的文獻,就像身處另一個時空的教室,聆聽他的教益。後來,結識了王潤華教授,得到他的支持與肯定,與我一起編輯周公生前散落未及出版的稿件,於是有了《風媒集――周策縱譯詩集》(臺北:釀出版,二〇一七年)以及這本書。當然,如果還有機會,我還希望能夠將周公的文章慢慢一步步出版,讓更多的新一代讀者與往日的友好,緬懷這一位百科全書式的學者。

本書得以順利變成,有賴香港浸會大學特藏部的熱心職員:黃淑薇、俞慧思、陳鮮雯、廖文婷四位的幫助,在此衷心感謝。

最後,要感謝太太琬珊,在這條崎嶇的人生道路上,陪我一路走來。

代序黎漢傑

本書收錄了周策縱先生生前的大部份訪談文章,書名則取自周先生的一篇著名論文:〈《易經》「修辭立其誠」辨〉,該文見於香港商務印書館出版的《周策縱文集》。「修辭立其誠」一句,出自《易經‧乾卦‧文言》:「君子進德修業。忠信,所以進德也。修辭立其誠,所以居業也。」對此,孔穎達的解釋是:「辭謂文教,誠謂誠實也。外則修理文教,內則立其誠實,內外相成,則有功業可居。故云居業也。」周公曾指出「修辭」與「立其誠」二者,按原文的意思,其實是平行的關係,如果將之英文翻譯,則是「refine language and establishing one’s sincerity」。本訪談集取名於此,正是因為所收錄的文章,一則主要包括了文藝與思想兩個層面,再者這些文章除了對當下的社會、環境還有豐富的意義之外,訪談的文筆都是可讀可頌;内容與形式,可謂相得益彰。

本書主要依據嚴志雄先生早年整理的〈周策縱教授著述目錄〉(曾刊於《中國文哲研究通訊‧第十七卷‧第三期》的「周策縱教授紀念專輯」之中),加上王潤華教授提供的資料,輯錄了周公從一九六七年開始至千禧年之際在香港、臺灣、美國、内地、馬來西亞、新加坡的訪談,總計二十餘萬字,執筆訪問的除了有記者之外,更有文化名人、學者如胡菊人、陸離、廖仁義、詹宏志、林鎮國、羅青、蔣星煜、賴敬文、陳致等等,與之對談暢論的作家、學者如朱光潛、艾青、巴金、冰心等等,更是近代文學、文化史上赫赫有名的人物。

至於本書訪談的文章,涵蓋内容包括了六個範疇,差不多四十篇文章。首先,當然是他最「當行本色」的「五四運動與知識分子」,例如他接受胡菊人訪談的長文〈論中國知識分子〉,就從考察「士」與現代中國知識分子的異同,再談到現代中國知識分子應有的使命感,進而從五四思想遺產的出發,談到今後中國知識分子如何從當年的「民主與科學」的理想中走出來,更往前一步,做到「科學地思考問題」,以及抛開民族主義的局限,做一個世界的公民。至於〈五四運動的主流與點滴〉,則可視為周公對自身五四研究的一個回顧,是研究周公五四運動研究史一份不可不提的文獻。文中談到他早在民國時期已於《大公報》上寫文檢討五四運動的意義,其時更有撰寫一本《中國文化運動史》的念頭。到了美國之後,因緣際會,終於寫成《五四運動史》一書。當然,現在或有人批評這本通史式的著作是否過時,但周公在訪談中的回答其實坦承他是不得已而為之:

我用通史式體裁寫這本書的原因,實在是因為當時資料太少,不可能作專

題研究;同時,如果只研究專題,則讀者對概念的認識,或許會比較不清晰。當時資料極不易收集,只因在抗戰時我已對這一類問題極感興趣,做了不少筆記,搜集了不少資料,已有一些中文底稿。到了美國,才利用許多大圖書館的中文材料,以及一些大陸出版的影印資料。

由此可知,今人對前賢的寫作或研究,實在需要有一番同情的瞭解,否則難以從歷史的角度去辨別事實背後的因由。而這一點,正是訪問集等周邊材料之所以重要的原因之一。

第二個範疇是「古今詩學」,在〈別殿遙聞簫鼓奏:談中國古典詩〉、〈中國語言最宜詩〉、〈中國語言寫詩最好特點八項歸納成套〉從中西比較的角度簡單歸納出中國文字的特色如何適合寫詩,〈論「意在言外」與漢詩及詩論中的模棱〉指出中國古典詩其中一個終極的美學追求正是「意在言外」,重「意」不重「言」,可謂確論。雖然周公以研究古典詩詞為主,但同時他也是一個創作新詩的詩人,因此對前衞的文學理念,一向寬容,例如在〈各家詩人論詩〉就極力捍衞當時内地非常流行的朦朧詩,更在〈新詩傳遍――中國詩的傳統與創新〉提出他的「定型新詩體」的主張。

曹紅學一直是周公非常關切的課題,除了曾指導多位以紅樓夢為博士題目的論文之外,他更苦心竭力籌備第一屆的國際《紅樓夢》研討會,正如蔣星煜在〈海外紅學大師周策縱〉的回憶文字中提到:

周策縱本人在那次研討會上,宣讀了〈論〈紅樓夢〉研究的基本態度〉這篇論文。肯定了胡適對《紅樓夢》研究的某些貢獻,同時指出胡適的《紅樓夢》考證得力於敦誠所着《四松堂集》稿本之處甚多,但胡適始終沒有把如何得到這部稿本的經過真相公之於眾,只是閃爍其詞地說:「我從大學回家,看見門房裏桌子上擺着……」,如是云云。

……

他大聲疾呼,研究人員沒有必要隱藏或壟斷某些珍貴史料,但應該在方法上力求精密,才能得到可靠的成果。

正是這份單純為研究而研究的精神,促使周公努力推動世界各地的紅樓夢研究,更與知名翻譯專家霍克思 (David Hawkes)翻譯《紅樓夢》成為好友,兩人之間對《紅樓夢》的通信,還保存在香港中文大學圖書館,等待有心人去追憶這段文字因緣。

至於「漢學研究與治學方法」,一般不為人所重,認為這些是西洋的學術系統,並不適用於中國的學術,而大多數人也認為治中國學問不需要參考外國學者、專家的意見,以為是天方夜譚。殊不知這樣只能窒息本地學術的發展,蓋因沒有新的意見、新的觀點,又如何引發出新的學問?這其實是讓我們有溫故而知新的機會。正如周公在〈周策縱教授談漢學研究〉所說:「有時中國學生認為易懂的,外國學生卻不易懂;中國學生不易弄錯的,他們有可能弄錯。但另一方面,中國學生認為毫無問題的,或好像沒有問題的,往往不會再詳加思考,外國學生雖然常常會犯常識方面的錯誤,但因為文化、社會的背景不同,他們在研究中往往會從另一個角度發掘到不少新問題。」而研究人員在撰寫研究文章時更應特別自覺對方法學的運用。雖然方法學,正如外國理論,並不是萬靈丹,但是它卻能提供一個角度,讓研究者梳理文本的特質,也有理於條理說明。但本地的大學本科,一般缺乏對方法學以及理論的傳授,而教師即使有所提及,也受限於課程時間本身,難以一一說明每一個重要的方法學流派與理論之間的背景脈絡以及其得失之處。學院的情況已經如此,社會上的處境就更讓人擔憂。筆者身在香港,對另一篇訪談文章:〈談問題〉中周公針對香港學術生態的批評就特別有同感:

原來,據周策縱博士說,他一來到香港,看看這裏的報章、雜誌,就有一個很奇怪的感覺,總覺得香港的知識分子,尤其是大學裏面的,好像跟整個社會都脫了節,好像是在世外桃源,講完了書就算,而對香港的社會卻根本沒有甚麼關心。同樣的,一般的報章對知識分子也似乎沒有甚麼興趣,不像外國報紙那樣,經常詳細報導各類知識分子的近況行蹤。……我相信香港一定有很多年輕的知識分子,可以寫出比較好的作品出來,但只怕以他們的水準,投稿到香港一般報紙副刊,香港的報紙反而會不喜歡吧?

所以說香港的知識分子和香港的報紙先就脫了節,更別提與香港的社會了。還有香港一般大學裏面的知識分子,他們好像不但對社會不大關心,便是對文化的新潮流,也不大關心似的。年輕人現在的文化新潮流到底怎麼樣,他們不大理會。世界有甚麼文化新潮流正被香港的年輕人開始接納,他們也不大理會。他們跟香港的新聞報紙也似乎沒有甚麼關係的。那就分成三個集團了:大學裏面的知識分子,年輕人,新聞報紙。三者之間好像是甚麼關係也沒有。如何溝通這三個集團,實是一個問題。

現在大家都要創新,但創新畢竟需要思想的激蕩才能產生,而這是需要良好的社會環境與大學學術才能做到。但是,現在的香港,依然沒有解決周公數十年前提出的問題,知識分子、年輕人與新聞報紙之間缺乏關心,文化的新潮流只能永遠被市場左右,因此整個社會總是充滿浮躁、對事物的專注與興趣也僅停留在表面。

周公以《五四運動史》一書馳名學術界對五四前後誕生的新文化運動和新文學都有深入的研究,因此多篇訪談都涉及到「中國文學及思想史」這一領域。在〈新文學六十歲〉一文,他特別標舉新詩為新文學最有成就的文類:中國新詩無論內容和形式和過去傳統的詩歌都有很大的不同。小說嘛,相似的地方比較多,創造性比較少。同時對小說的成就來說,到目前為步,還沒有一部長篇小說超過了《紅樓夢》。短篇嗎是有很多已經超過了,像魯迅的一些短篇就超過了傳統的作品。當然,我並不是說新詩的成就已超過了李白,杜甫的作品。我的意思是說,新詩的創造性最大,是一種全新的東西,語言不同了,節奏不同了,意境也不同了,它在創造性的成就是

大的。若把近三百年來中國的小說和詩來看,新詩的確有突出的成就,就創新一方面說,與話劇一樣,相當的突出,其成就不見得遜於長篇小說。這也許是我的一點偏見,是我的一點為新詩路見不平,想要拔刀相助的感情用事罷。吳偉業、納蘭性德的詩詞自然有他們的好處,可是徐志摩、聞一多的新詩的意境,到底也是吳偉業、納蘭性德等人所沒有的。

而文學和政治從來關係甚深,對此,周公不像大多數人,持否定意見。相反,他從歷史的角度着眼,認為只要作家對該種政治主張是從内心地認同,配合好的技巧和詞匯,當然可以寫出好的作品,例如《紅樓夢》就有很多儒家、道家的思想,但絕對不會影響大家對這本書的評價,這一點也可見周公的視野與胸懷。

周公是一位博學多才的學者,更集創作、翻譯於一身,同時精於書藝(其弟周策橫亦是有名的書法家),要瞭解他的研究、創作史,其生平事跡可說是不可或缺的資料。周公除了留下日記、大量的書信之外,也接受過不少訪談,親述其生平遭遇。收錄在「生活、人生」這部份的文章,讀者會看到晚年譽滿學術界的教授,原來自有家學淵源:其父周鵬翥是湖南著名詩人,字海雲,乃光緒二十年舉人,舊學深厚但思想維新,一直資助革命。可見周公的性格,其來有自。及後輾轉去國,其時他孤身一人,漂泊海外,當中悲苦,外人自難領會萬一。但,周公曾在寄蕭公權的一首舊詩〈示女〉,隱約道出對女兒不能熟習中華文化的遺憾,而遺憾則又來自對故國的懷念:小女不能讀我詩,連篇鳥跡大離奇。阿耶一夜神來句,化作西夷鴃舌辭。

周公正如其學生蔡振念〈海外傳經心事違:我所認識的周策縱先生〉一文中所謂:「以棄國棄鄉,糊口他鄉而為棄民,故自署位於民遁路之住宅為『棄園』,譯所居Madison為陌地生,亦所以見去國之心情」。

本書的編成,於我其實是一個偶然。我出生也晚,無緣與周公相遇相知,當初是因工作需要,到大學圖書館負責整理、編輯周策縱教授的書信。工作歷時數年,雖然辛苦,但還是慶幸有這樣一個機會可以近距離接觸周公生前捐贈的物件如書畫、信件、日記以及報紙訪問剪貼等等。記得周公有兩個特別的習慣讓我印象深刻:一,是每份信件都會複印多份以防遺失;二是訪談的文章無論報紙、刊物都會剪存或者複印下來,更不時附有標記或校對。可想而知周公處事認真,他在學術上的成就,並非僥幸。後來工作完成,我還會不時回去圖書館,查看周公留下來的文獻,就像身處另一個時空的教室,聆聽他的教益。後來,結識了王潤華教授,得到他的支持與肯定,與我一起編輯周公生前散落未及出版的稿件,於是有了《風媒集――周策縱譯詩集》(臺北:釀出版,二〇一七年)以及這本書。當然,如果還有機會,我還希望能夠將周公的文章慢慢一步步出版,讓更多的新一代讀者與往日的友好,緬懷這一位百科全書式的學者。

本書得以順利變成,有賴香港浸會大學特藏部的熱心職員:黃淑薇、俞慧思、陳鮮雯、廖文婷四位的幫助,在此衷心感謝。

最後,要感謝太太琬珊,在這條崎嶇的人生道路上,陪我一路走來。

書摘/試閱

論中國知識分子

(胡菊人訪問,陸離記錄),載《明報月刊》第 2 卷第 3 期(1967 年3 月)。

訪問:胡菊人 紀錄:陸離

胡:請問何謂知識分子?中國傳統觀念中的所謂「士農工商,四民之首」的「士」,與我們今日所稱的「知識分子」有甚麼不同?西方觀念中的「知識分子」與現在的「專家」又有甚麼分別?

周:甚麼叫做知識分子呢?如果我們把它當做一個階級,一個集團來看,在俄國從前就有這樣一個名詞:Intelligentsia。這個名詞多出現於一般政治論文之中,有時是指一個集團,有時則是作為一種階級來講。

英美現在卻很少用到Intelligentsia這個字,而喜歡用Intellectuals。這一個字,也沒有專門的解釋,只是把Intellectuals這種人看成多數,卻較少「政治集團」或「社會階級」的含義。至於中國人現在常用的「知識分子」這個名詞,恐怕還是從日本移植過來的。本來中國過去「士」的觀念是在孔子之前很早就有了,這個名詞的出現我們甚至可以推溯到商朝。最早的「士」,它的起源到底是怎麼樣,我們也許不能很清楚查得到,但根據Arthur Waley等人的看法,中國的「士」在最初的時候是一種「武士」。我想大約到了東周之後,「士」才逐漸變成純粹的讀書人。當時雖然「士」和「儒」這兩個名詞或觀念意義並不相同,可是自從士人除了讀書就甚麼都不做,而儒的地位也逐漸提高之後,二者也就慢慢差不多混而為一了。

中國的「士」,最大的特點,就是他們都是社會上知識的壟斷者,專門傳授知識,以之為業,而與「農工商」截然分開。孔子就講過,說到耕田種菜他是「吾不如老農,吾不如老圃。」這和近代「知識分子」的含義有點不同。現代中國的所謂「知識分子」也可以包括「農工商」的專家在內,中國古代卻從未有過這個觀念,沒有想到「士」也應該包括「農工商」。即使偶有這種觀念,也未為多數人所接受。中國以前雖然有「攻木之工」、「攻角之工」等等,也是一個group的一部份,但他們絕大多數恐怕也沒有受過甚麼高等教育,只是由祖先相傳下來,是家傳的手藝,有時也收一些徒弟,亦往往與「族」有關,總之往往是一家一族的關係。這就是為甚麼《管子》裏會說,「士之子恆為士,農之子恆為農」。「士」這個階級由武士(或帶有部份的武士性)一變而成為了「知識的壟斷者」之後,就一直是這樣了,總是和「農工商」完全分開。後來儒家哲學思想發達後,以道德為主,其情況與前也沒有任何分別,還是跟「農工商」沒有密切關係。這種分得清清楚楚的現象,實在是我國文化發展路向的一個大關鍵。設若我們中國自古「士」也包括有「農工商」,「農工商」的專家也可以置身於「士」之列,我們現在的中國文化就一定會完全不同了。其實「農工商」本來也可以是「士」,像現在建造房子,就有專門學系訓練出許多建築師,中國以前卻是由於沒有專門學校訓練專門人才,也就不把專門人才看作「士」。這到了近代,情況也就逐漸不同。許多專業的教育,都可以訓練出同樣受過高等教育的專家出來,亦即是「農工商」也可以包括在「士」群之內。

事實上,由一九○五年到一九○七年左右,中國廢除科舉制度,辦學開始受到西方的影響之後,「士」的實質也就隨着改變。在這之前的學校制度,比如官立的太學、國子監、甚至書院和私塾,都是與科舉連起來,所教授的多是傳統的儒家思想。當時「士」的最高理想也就是《大學》裏「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」這八個程序的實行。本來,這八個程序最初的兩個,「格物、致知」,如果真解釋做實實際際的考察事物,尋求知識,那也是很科學化的,可惜的是對於這四個字我們幾千年來卻一直沒有任何明確的解釋,誰都不知道甚麼才是真正的「格物」,真正的「致知」。宋儒對此,更是議論紛紜,莫衷一是。以致有人竟然會整天呆坐在竹子面前,「格」來「格」去,格得病倒了,對竹子本身仍然沒有精確的了解。這和現代我們一般依歸納演繹以推理求知的作法,其間的距離真不知有多大,多遠!我們現在來解釋「格物」可能說是對外在物質分別觀察,「致知」就是追尋一切的知識。好比「經驗主義」所注重的「歸納法」,由觀察而歸納得出一些原則出來,再把這些原則反覆應用修正,就可以逐漸建立科學定律。中國卻是直到清朝,都還不曾由「格物致知」四字而領悟到科學的路向。這並不是說中國過去沒有優秀的科學家和科學發明,傳統中國在這方面自有特殊的貢獻,但我說的乃是對科學思想和科學方法的明顯覺悟。本來「格物」兩字淵源也很早,數千年來卻苦無正確的解釋。也沒有人肯一轉腦筋,往對外物的分類分析和歸納着想,以致一直無具體方法去不斷地體現。這樣的一模糊,「格物致知」四字也就讓「士人」們一跳就跳了過去,直到與近代西洋文明接觸才把「格致」這固有名詞來譯science(這次經過劍橋大學,李約瑟教授問我中國「科學」一詞起源於何時,我認為這個名詞原來似係指「科舉之學」或重科條之學,其取代「格致」當在十九世紀末。)這樣把「格物致知」忽略過去,於是一開始就講「誠意,正心」,亦即是以道德為主,教育的最高目標就是「善」。本來,人類很早就懂得「真善美」(Truth, Goodness, Beauty)這個三分法,中國自古以來,也知道這種區分。但自周代以來,儒家哲學偏重了「善」,而對「真」與「美」則缺少應有的重視。「善」當然是很好的,以「善」作為人生最高目標也很好,但「止於至善」這原只是口號之一種,甚麼叫做「善」,甚麼叫做「至善」,其實十分主觀的。希臘在蘇格拉底拍拉圖時代,何嘗不重道德呢?蘇格拉底之所以被誣為腐化青年,即由於他的道德觀念,與當時宗教的道德觀念,有所不同。如果蘇格拉底沒有道德觀念,而且同時以其道德觀念為真,他也不必受毒而死了。但蘇格拉底他們的所謂「善」,往往是以他們所認定的「真」為基礎。論難的時候,注重推理。這在我們戰國的時候,也曾曇花一現燦爛過一陣子,但西漢尊崇儒術之後,倫理道德觀念時常把推理求真求美都掩蓋過了。於是中國只有在專制皇帝操縱之下由儒家或假儒家道家之名所定下來的教條,說甚麼是好,甚麼是不好,一切多問應該不應該。其中也有兼顧情理或事理的,也有人提倡「實事求是」的,但「應該不應該」總往往超過「是否如此」的考慮。這樣,在「誠意正心修身」的教育之後,還有「治國平天下」才是「士」的最大最後目標。這種教育目標與科舉制度聯繫後,所謂「治平」便離不了要做官。而且是一開始讀書便即有此一打算。要做官,要獲取大權,來幫助皇帝治國,平天下。在道德上,是大半抽象地走向「至善」(很少人能明確說這到底是甚麼),而實際的出路卻原來是「治國平天下」,做官。當然書本上也有說「窮則獨善其身,達則兼善天下」。但「獨善其身」是「窮」之後無可奈何才如此的,作為一個「士」,他的最高理想還是「達」,然後「兼善天下」。像孔子周遊列國,孟子游說諸侯,不遠千里而來,也就是為了要「達」,要做官,而「兼善天下」。科舉制度建立之後,更是一切都固定了,《大學》的道德教條盡溶於教育與政治制度之中,皇帝(皇權掌握者)就利用了科舉制度來吸收「士」。這也就是把儒家的道德教條制度化。簡言之,中國「士」的一整套特色就是:

一、倫理道德超越、掩蓋了一切其他知識。

二、讀書人以抽象的「至善」為最高標準而以做官為唯一希求的出路。

三、「士」與「農工商」及其他專業截然分家,「農工商」亦被摒除在「士」林之外。

這樣的現象,和歐美的傳統,尤其是和現代歐美社會,有很大的不同。現代西洋讀書人的出路不一定是做官,政權的掌握也不一定由他們所謂的「知識分子」或我們所謂的「士」來壟斷。

胡:按照周先生的說法,西方的知識分子與中國「士」的觀念有很大的不同,中國「士」的出路主要是做官,西方的知識分子則從事各種專業研究及接受技術訓練,從而利用所學所專來建設社會。但西方在中古時期,教育亦壟斷在貴族及僧侶之手。請問周先生對此又有甚麼意見?

周:當然西洋這種最現代的情況,也是慢慢演變而來。文藝復興時期,也是以通才為主,到工業革命之後才發展到注重專家。但西洋古代雖然像我們中國一樣,也有貴族奴隸,許多不合理的制度,他們的轉變與進步,卻有許多比我們早,也比我們快。我們倫理道德的思想習俗與專制政體,實在是太霸道太壟斷了,妨礙了其他一切知識的發展。現在我們大家都在受着現代西洋式的教育,見到的只是現代的教育系統與制度,自然不覺得所讀到的一點點傳統思想有什麼妨礙,那是因為在這個時候,傳統的權威已發生動搖,而儒家思想已然並非「唯我獨尊」之故。但在從前,它的權威性,卻的確是一種妨礙,一種滯塞。

現在有一個很有趣同時很重要的問題,就是:許多人讀到在過去「士農工商」社會制度中的哲學思想所產生的著作時,不大提醒自己,那些著作裏的名詞等等,所用的含義仍是過去的含義。其實現在的「知識分子」和那時的「士」已經有很大的不同了,現在的教育制度也不再是那時的教育制度了。我們說,現在的「讀書人」,又說,那個時候的「讀書」人,好像都是同類的人物,其實早就不同。這種名實之分,應該弄個清楚,而不應該再混淆了。

還有一個問題必須在這裏一提,就是:今天的教育,是以知識為主,我們要認定道德也須本於知識。這實在比以道德教育壓倒其他知識教育來得合理些。因為一個人之所以會不道德,其實只是因為他的智慧和知識不夠。只有真正有充份知識和智慧的人才能完成最高的德行。假如一個人受過教育而依然不道德,那他在某一方面的知識和智慧一定還是不夠。我們時常見到在別的一切方面智慧和知識都很高的人比很低的人還不道德,便以為智慧與知識反是道德之累,其實我們也可以說,這是由於這種人在這不道德的特殊一點上實無智慧,實在沒有真知或正確的知識。道德的最高境界,應該以最高的智慧與知識為基礎。如果只是原始無知的道德,或只是教條下,約定俗成式的道德,除了天真的道德時有可喜之外,這往往是無足輕重,不足為貴的。

所以我曾經想過,提倡「止於至善」固然很好,如果提倡「止於至當」不是更合理合用嗎?最恰當的,最符合於真理的,也就是最對的,才是我們的理想目標。而且,必須認識,凡我們所認為真理的,不一定就是真理,更不一定是最後的真理,真理往往永遠在修正中。對真理的追求可能是一個「永無止境」的過程。呂伯恭說:「理未易明」,真理就是不易達到。「至當」也不易達到,但我們可把它當作目標,朝着它走。「至當」,也就是與客觀實在可以相合。一旦與客觀實在不合,就得修正。因為現實總是不斷在變,曾經合理沒有矛盾的真理,過一些時候換一些環境就可能出現矛盾了。一旦發生矛盾,就要把理論修正,務求與當時的客觀實在相合,才是「至當」。固然,宇宙中可能有永恆不變之理,但人對這永恆不變之理的認識卻很難是最後而永恆不變的。

甚麼才是最恰當的呢?這是個知識問題。是要知道甚麼是合理。若就行為規範說,不是因為教條規定應該做才做,不該就不做,而是因為我自己明白什麼是合理,所以做,甚麼是不合理,所以不做。這也就是為甚麼,我總覺得知識是最重要的,由知識而自覺出來的道德感,才是最可靠的道德感。只由教條得來的道德感,太不可靠了。

說到做官的問題,現在凡是行民主政治的國家,管理行政這樁事情已有專門訓練了。而政治家也可以來自各類人才,不像過去只以「士大夫」為主。民主政治的理想,不管是甚麼人出身,都可以競選總統。不但「士」已非「四民之首」而且「士」的階級實際上已不完全存在了。在今天,不但「士」是知識分子,便是「農士商」,也可以是知識分子。

當然說到「知識分子」這個詞兒的含義,西方比中國現時所說的要狹義一些。在中國,似乎凡是受過高等或中等教育的人都可以稱作知識分子。比如一個高中畢業的青年,如果他做了甚麼不對的事情,人們就會說他,一個知識分子怎麼可以做出這樣的事情來呢?西方卻不同了。他們所說的知識分子,並不包括一切專家在內,而只包括專家中的一部份。本來這也沒有正式被公認的定義,既無傳統的定義,字典上對intellectual一字的解釋也是難免各家不同的。但習慣上他們說的intellectual,都是指以傳授知識為業的人。譬如教員,教授,新聞從業員,作家及其他文化工作者等等。此外如工程師、醫師、律師之類的受過高等教育的讀書人,他們多半不會稱之為intellectual的。因此,有時中文的「知識分子」,與英文的intellectual混淆來用,就很易引起誤解。其實二者所指的並非完全同一類的人。也因此有時當我翻譯「士」做英文的時候,就避免用intellectual,而翻做gentry,或者literati,把它當作一個集團或一種階級來講。可是中國現代的「知識分子」跟古時的「士」既然不同,只好翻作intellectual,卻要同時聲明中國人所謂intellectual與西方人所謂intellectual並不完全相同。西方是狹義的,中國卻是廣義的。若不明這種區別,只怕還是會使人混淆迷亂哩。

胡:那麼知識分子與時代及社會的關係怎麼樣?比如說今天的知識分子在社會中所應扮演的角色為何?平常人們說知識分子的使命感,這種使命感在現時代應否具有?特別是對於中國知識分子來說。

周:這裏所說的知識分子,該是指中國的廣義的知識分子。因為比如美國,事實上差不多每一個人都受過一些中等教育,如果用廣義的解釋,就幾乎全國都是知識分子了。這就是為甚麼他們說intellectual的時候,只指思想學術文化工作者,而不指其他也受過高等教育的專家。中國到目前為止卻依然是只有一小部份人有機會受到高等教育,甚至只有一小部份人具有基本的知識。由於這個

無可奈何的現象,也就引發出「使命感」這類問題。如果人人都可以受教育,中國的知識分子也許不會時至今日依然是一個特殊階級,也就不必有甚麼特別的「使命感」了。

(胡菊人訪問,陸離記錄),載《明報月刊》第 2 卷第 3 期(1967 年3 月)。

訪問:胡菊人 紀錄:陸離

胡:請問何謂知識分子?中國傳統觀念中的所謂「士農工商,四民之首」的「士」,與我們今日所稱的「知識分子」有甚麼不同?西方觀念中的「知識分子」與現在的「專家」又有甚麼分別?

周:甚麼叫做知識分子呢?如果我們把它當做一個階級,一個集團來看,在俄國從前就有這樣一個名詞:Intelligentsia。這個名詞多出現於一般政治論文之中,有時是指一個集團,有時則是作為一種階級來講。

英美現在卻很少用到Intelligentsia這個字,而喜歡用Intellectuals。這一個字,也沒有專門的解釋,只是把Intellectuals這種人看成多數,卻較少「政治集團」或「社會階級」的含義。至於中國人現在常用的「知識分子」這個名詞,恐怕還是從日本移植過來的。本來中國過去「士」的觀念是在孔子之前很早就有了,這個名詞的出現我們甚至可以推溯到商朝。最早的「士」,它的起源到底是怎麼樣,我們也許不能很清楚查得到,但根據Arthur Waley等人的看法,中國的「士」在最初的時候是一種「武士」。我想大約到了東周之後,「士」才逐漸變成純粹的讀書人。當時雖然「士」和「儒」這兩個名詞或觀念意義並不相同,可是自從士人除了讀書就甚麼都不做,而儒的地位也逐漸提高之後,二者也就慢慢差不多混而為一了。

中國的「士」,最大的特點,就是他們都是社會上知識的壟斷者,專門傳授知識,以之為業,而與「農工商」截然分開。孔子就講過,說到耕田種菜他是「吾不如老農,吾不如老圃。」這和近代「知識分子」的含義有點不同。現代中國的所謂「知識分子」也可以包括「農工商」的專家在內,中國古代卻從未有過這個觀念,沒有想到「士」也應該包括「農工商」。即使偶有這種觀念,也未為多數人所接受。中國以前雖然有「攻木之工」、「攻角之工」等等,也是一個group的一部份,但他們絕大多數恐怕也沒有受過甚麼高等教育,只是由祖先相傳下來,是家傳的手藝,有時也收一些徒弟,亦往往與「族」有關,總之往往是一家一族的關係。這就是為甚麼《管子》裏會說,「士之子恆為士,農之子恆為農」。「士」這個階級由武士(或帶有部份的武士性)一變而成為了「知識的壟斷者」之後,就一直是這樣了,總是和「農工商」完全分開。後來儒家哲學思想發達後,以道德為主,其情況與前也沒有任何分別,還是跟「農工商」沒有密切關係。這種分得清清楚楚的現象,實在是我國文化發展路向的一個大關鍵。設若我們中國自古「士」也包括有「農工商」,「農工商」的專家也可以置身於「士」之列,我們現在的中國文化就一定會完全不同了。其實「農工商」本來也可以是「士」,像現在建造房子,就有專門學系訓練出許多建築師,中國以前卻是由於沒有專門學校訓練專門人才,也就不把專門人才看作「士」。這到了近代,情況也就逐漸不同。許多專業的教育,都可以訓練出同樣受過高等教育的專家出來,亦即是「農工商」也可以包括在「士」群之內。

事實上,由一九○五年到一九○七年左右,中國廢除科舉制度,辦學開始受到西方的影響之後,「士」的實質也就隨着改變。在這之前的學校制度,比如官立的太學、國子監、甚至書院和私塾,都是與科舉連起來,所教授的多是傳統的儒家思想。當時「士」的最高理想也就是《大學》裏「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」這八個程序的實行。本來,這八個程序最初的兩個,「格物、致知」,如果真解釋做實實際際的考察事物,尋求知識,那也是很科學化的,可惜的是對於這四個字我們幾千年來卻一直沒有任何明確的解釋,誰都不知道甚麼才是真正的「格物」,真正的「致知」。宋儒對此,更是議論紛紜,莫衷一是。以致有人竟然會整天呆坐在竹子面前,「格」來「格」去,格得病倒了,對竹子本身仍然沒有精確的了解。這和現代我們一般依歸納演繹以推理求知的作法,其間的距離真不知有多大,多遠!我們現在來解釋「格物」可能說是對外在物質分別觀察,「致知」就是追尋一切的知識。好比「經驗主義」所注重的「歸納法」,由觀察而歸納得出一些原則出來,再把這些原則反覆應用修正,就可以逐漸建立科學定律。中國卻是直到清朝,都還不曾由「格物致知」四字而領悟到科學的路向。這並不是說中國過去沒有優秀的科學家和科學發明,傳統中國在這方面自有特殊的貢獻,但我說的乃是對科學思想和科學方法的明顯覺悟。本來「格物」兩字淵源也很早,數千年來卻苦無正確的解釋。也沒有人肯一轉腦筋,往對外物的分類分析和歸納着想,以致一直無具體方法去不斷地體現。這樣的一模糊,「格物致知」四字也就讓「士人」們一跳就跳了過去,直到與近代西洋文明接觸才把「格致」這固有名詞來譯science(這次經過劍橋大學,李約瑟教授問我中國「科學」一詞起源於何時,我認為這個名詞原來似係指「科舉之學」或重科條之學,其取代「格致」當在十九世紀末。)這樣把「格物致知」忽略過去,於是一開始就講「誠意,正心」,亦即是以道德為主,教育的最高目標就是「善」。本來,人類很早就懂得「真善美」(Truth, Goodness, Beauty)這個三分法,中國自古以來,也知道這種區分。但自周代以來,儒家哲學偏重了「善」,而對「真」與「美」則缺少應有的重視。「善」當然是很好的,以「善」作為人生最高目標也很好,但「止於至善」這原只是口號之一種,甚麼叫做「善」,甚麼叫做「至善」,其實十分主觀的。希臘在蘇格拉底拍拉圖時代,何嘗不重道德呢?蘇格拉底之所以被誣為腐化青年,即由於他的道德觀念,與當時宗教的道德觀念,有所不同。如果蘇格拉底沒有道德觀念,而且同時以其道德觀念為真,他也不必受毒而死了。但蘇格拉底他們的所謂「善」,往往是以他們所認定的「真」為基礎。論難的時候,注重推理。這在我們戰國的時候,也曾曇花一現燦爛過一陣子,但西漢尊崇儒術之後,倫理道德觀念時常把推理求真求美都掩蓋過了。於是中國只有在專制皇帝操縱之下由儒家或假儒家道家之名所定下來的教條,說甚麼是好,甚麼是不好,一切多問應該不應該。其中也有兼顧情理或事理的,也有人提倡「實事求是」的,但「應該不應該」總往往超過「是否如此」的考慮。這樣,在「誠意正心修身」的教育之後,還有「治國平天下」才是「士」的最大最後目標。這種教育目標與科舉制度聯繫後,所謂「治平」便離不了要做官。而且是一開始讀書便即有此一打算。要做官,要獲取大權,來幫助皇帝治國,平天下。在道德上,是大半抽象地走向「至善」(很少人能明確說這到底是甚麼),而實際的出路卻原來是「治國平天下」,做官。當然書本上也有說「窮則獨善其身,達則兼善天下」。但「獨善其身」是「窮」之後無可奈何才如此的,作為一個「士」,他的最高理想還是「達」,然後「兼善天下」。像孔子周遊列國,孟子游說諸侯,不遠千里而來,也就是為了要「達」,要做官,而「兼善天下」。科舉制度建立之後,更是一切都固定了,《大學》的道德教條盡溶於教育與政治制度之中,皇帝(皇權掌握者)就利用了科舉制度來吸收「士」。這也就是把儒家的道德教條制度化。簡言之,中國「士」的一整套特色就是:

一、倫理道德超越、掩蓋了一切其他知識。

二、讀書人以抽象的「至善」為最高標準而以做官為唯一希求的出路。

三、「士」與「農工商」及其他專業截然分家,「農工商」亦被摒除在「士」林之外。

這樣的現象,和歐美的傳統,尤其是和現代歐美社會,有很大的不同。現代西洋讀書人的出路不一定是做官,政權的掌握也不一定由他們所謂的「知識分子」或我們所謂的「士」來壟斷。

胡:按照周先生的說法,西方的知識分子與中國「士」的觀念有很大的不同,中國「士」的出路主要是做官,西方的知識分子則從事各種專業研究及接受技術訓練,從而利用所學所專來建設社會。但西方在中古時期,教育亦壟斷在貴族及僧侶之手。請問周先生對此又有甚麼意見?

周:當然西洋這種最現代的情況,也是慢慢演變而來。文藝復興時期,也是以通才為主,到工業革命之後才發展到注重專家。但西洋古代雖然像我們中國一樣,也有貴族奴隸,許多不合理的制度,他們的轉變與進步,卻有許多比我們早,也比我們快。我們倫理道德的思想習俗與專制政體,實在是太霸道太壟斷了,妨礙了其他一切知識的發展。現在我們大家都在受着現代西洋式的教育,見到的只是現代的教育系統與制度,自然不覺得所讀到的一點點傳統思想有什麼妨礙,那是因為在這個時候,傳統的權威已發生動搖,而儒家思想已然並非「唯我獨尊」之故。但在從前,它的權威性,卻的確是一種妨礙,一種滯塞。

現在有一個很有趣同時很重要的問題,就是:許多人讀到在過去「士農工商」社會制度中的哲學思想所產生的著作時,不大提醒自己,那些著作裏的名詞等等,所用的含義仍是過去的含義。其實現在的「知識分子」和那時的「士」已經有很大的不同了,現在的教育制度也不再是那時的教育制度了。我們說,現在的「讀書人」,又說,那個時候的「讀書」人,好像都是同類的人物,其實早就不同。這種名實之分,應該弄個清楚,而不應該再混淆了。

還有一個問題必須在這裏一提,就是:今天的教育,是以知識為主,我們要認定道德也須本於知識。這實在比以道德教育壓倒其他知識教育來得合理些。因為一個人之所以會不道德,其實只是因為他的智慧和知識不夠。只有真正有充份知識和智慧的人才能完成最高的德行。假如一個人受過教育而依然不道德,那他在某一方面的知識和智慧一定還是不夠。我們時常見到在別的一切方面智慧和知識都很高的人比很低的人還不道德,便以為智慧與知識反是道德之累,其實我們也可以說,這是由於這種人在這不道德的特殊一點上實無智慧,實在沒有真知或正確的知識。道德的最高境界,應該以最高的智慧與知識為基礎。如果只是原始無知的道德,或只是教條下,約定俗成式的道德,除了天真的道德時有可喜之外,這往往是無足輕重,不足為貴的。

所以我曾經想過,提倡「止於至善」固然很好,如果提倡「止於至當」不是更合理合用嗎?最恰當的,最符合於真理的,也就是最對的,才是我們的理想目標。而且,必須認識,凡我們所認為真理的,不一定就是真理,更不一定是最後的真理,真理往往永遠在修正中。對真理的追求可能是一個「永無止境」的過程。呂伯恭說:「理未易明」,真理就是不易達到。「至當」也不易達到,但我們可把它當作目標,朝着它走。「至當」,也就是與客觀實在可以相合。一旦與客觀實在不合,就得修正。因為現實總是不斷在變,曾經合理沒有矛盾的真理,過一些時候換一些環境就可能出現矛盾了。一旦發生矛盾,就要把理論修正,務求與當時的客觀實在相合,才是「至當」。固然,宇宙中可能有永恆不變之理,但人對這永恆不變之理的認識卻很難是最後而永恆不變的。

甚麼才是最恰當的呢?這是個知識問題。是要知道甚麼是合理。若就行為規範說,不是因為教條規定應該做才做,不該就不做,而是因為我自己明白什麼是合理,所以做,甚麼是不合理,所以不做。這也就是為甚麼,我總覺得知識是最重要的,由知識而自覺出來的道德感,才是最可靠的道德感。只由教條得來的道德感,太不可靠了。

說到做官的問題,現在凡是行民主政治的國家,管理行政這樁事情已有專門訓練了。而政治家也可以來自各類人才,不像過去只以「士大夫」為主。民主政治的理想,不管是甚麼人出身,都可以競選總統。不但「士」已非「四民之首」而且「士」的階級實際上已不完全存在了。在今天,不但「士」是知識分子,便是「農士商」,也可以是知識分子。

當然說到「知識分子」這個詞兒的含義,西方比中國現時所說的要狹義一些。在中國,似乎凡是受過高等或中等教育的人都可以稱作知識分子。比如一個高中畢業的青年,如果他做了甚麼不對的事情,人們就會說他,一個知識分子怎麼可以做出這樣的事情來呢?西方卻不同了。他們所說的知識分子,並不包括一切專家在內,而只包括專家中的一部份。本來這也沒有正式被公認的定義,既無傳統的定義,字典上對intellectual一字的解釋也是難免各家不同的。但習慣上他們說的intellectual,都是指以傳授知識為業的人。譬如教員,教授,新聞從業員,作家及其他文化工作者等等。此外如工程師、醫師、律師之類的受過高等教育的讀書人,他們多半不會稱之為intellectual的。因此,有時中文的「知識分子」,與英文的intellectual混淆來用,就很易引起誤解。其實二者所指的並非完全同一類的人。也因此有時當我翻譯「士」做英文的時候,就避免用intellectual,而翻做gentry,或者literati,把它當作一個集團或一種階級來講。可是中國現代的「知識分子」跟古時的「士」既然不同,只好翻作intellectual,卻要同時聲明中國人所謂intellectual與西方人所謂intellectual並不完全相同。西方是狹義的,中國卻是廣義的。若不明這種區別,只怕還是會使人混淆迷亂哩。

胡:那麼知識分子與時代及社會的關係怎麼樣?比如說今天的知識分子在社會中所應扮演的角色為何?平常人們說知識分子的使命感,這種使命感在現時代應否具有?特別是對於中國知識分子來說。

周:這裏所說的知識分子,該是指中國的廣義的知識分子。因為比如美國,事實上差不多每一個人都受過一些中等教育,如果用廣義的解釋,就幾乎全國都是知識分子了。這就是為甚麼他們說intellectual的時候,只指思想學術文化工作者,而不指其他也受過高等教育的專家。中國到目前為止卻依然是只有一小部份人有機會受到高等教育,甚至只有一小部份人具有基本的知識。由於這個

無可奈何的現象,也就引發出「使命感」這類問題。如果人人都可以受教育,中國的知識分子也許不會時至今日依然是一個特殊階級,也就不必有甚麼特別的「使命感」了。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。