商品簡介

作者簡介

序

目次

書摘/試閱

商品簡介

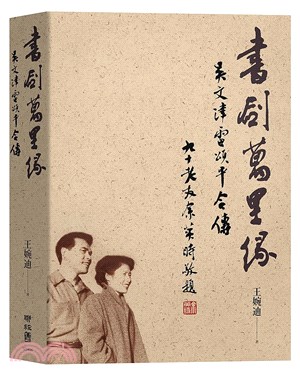

《書劍萬里緣》是世界著名華裔圖書館學家吳文津先生和夫人雷頌平女士的合傳。王婉迪用兩年多的時間,採訪吳文津夫婦及其好友同仁,並廣泛收集從未公開的珍貴資料,以21世紀年輕學者的眼光審視吳氏夫婦近百年的人生歷程,許多有趣非凡的故事,經作者執著追問才得以披露。

吳文津於抗戰時任空軍翻譯官,後在美國史丹佛大學、哈佛大學兩間頂級東亞圖書館任職48年,人生經歷堪稱一部二戰後全世界中國問題研究的微歷史;本書也是一部珍貴的知識分子思想史,吳文津和雷頌平同時受到中國傳統文化和西方文化的深刻影響,人生故事不落窠臼而充滿傳奇色彩;夫婦倆七十年的相濡以沫,更為這部學人傳記增加了溫暖厚重的人文底色。

名家推薦

為吳文津夫婦寫一詳實傳記,是一件極有意義的事,必將取得學術史上重要成績。

──余英時╱克魯格人文與社會科學終身成就獎得主、中央研究院院士

他很風趣很隨和,但辦事認真,做學問一絲不苟,對圖書館業以及美國漢學的進展很有貢獻。當年哈佛大學研究古代中國和現代中國的教授們很多分歧,本地學者和亞洲來的學者交流不多,但他和大家都合得來,贏得大家的信任,因為他深信學問沒有古今中外。我後來認識吳太太雷頌平,發現她竟和吳先生非常相似,也沒有任何文化偏見。

──艾朗諾(Ronald Egan)╱史丹佛大學東亞語言與文化系終身教授、前美國東方學會會長

吳伯伯在兩間頂級圖書館任職48年,收集了海量的歷史文獻,在動盪的時代,留下了紀錄,不但對歷史負責,也留給了後代最珍貴的禮物。我推薦年輕人讀《書劍萬里緣》,從吳伯伯、伯母身上學習為人的道理和處事的態度。

──李開復╱創新工場創始人、歷史學家李天民之子

吳文津先生見證了中國近代的政治和軍事的歷史側面,而且回憶了參與引領美國圖書館東亞研究典藏的發展與轉型。王婉迪立意修傳,行文流暢,恰如兩位老人現身說法,若萬水之朝東也。

──邵東方╱現任美國史丹佛大學圖書總館顧問

吳文津於抗戰時任空軍翻譯官,後在美國史丹佛大學、哈佛大學兩間頂級東亞圖書館任職48年,人生經歷堪稱一部二戰後全世界中國問題研究的微歷史;本書也是一部珍貴的知識分子思想史,吳文津和雷頌平同時受到中國傳統文化和西方文化的深刻影響,人生故事不落窠臼而充滿傳奇色彩;夫婦倆七十年的相濡以沫,更為這部學人傳記增加了溫暖厚重的人文底色。

名家推薦

為吳文津夫婦寫一詳實傳記,是一件極有意義的事,必將取得學術史上重要成績。

──余英時╱克魯格人文與社會科學終身成就獎得主、中央研究院院士

他很風趣很隨和,但辦事認真,做學問一絲不苟,對圖書館業以及美國漢學的進展很有貢獻。當年哈佛大學研究古代中國和現代中國的教授們很多分歧,本地學者和亞洲來的學者交流不多,但他和大家都合得來,贏得大家的信任,因為他深信學問沒有古今中外。我後來認識吳太太雷頌平,發現她竟和吳先生非常相似,也沒有任何文化偏見。

──艾朗諾(Ronald Egan)╱史丹佛大學東亞語言與文化系終身教授、前美國東方學會會長

吳伯伯在兩間頂級圖書館任職48年,收集了海量的歷史文獻,在動盪的時代,留下了紀錄,不但對歷史負責,也留給了後代最珍貴的禮物。我推薦年輕人讀《書劍萬里緣》,從吳伯伯、伯母身上學習為人的道理和處事的態度。

──李開復╱創新工場創始人、歷史學家李天民之子

吳文津先生見證了中國近代的政治和軍事的歷史側面,而且回憶了參與引領美國圖書館東亞研究典藏的發展與轉型。王婉迪立意修傳,行文流暢,恰如兩位老人現身說法,若萬水之朝東也。

──邵東方╱現任美國史丹佛大學圖書總館顧問

作者簡介

王婉迪

王婉迪,1989年生於北京,史丹佛大學東亞語言文化系碩士,加州大學聖塔芭芭拉分校東亞語言與文化研究系博士生,美國加州大學系統最高獎學金「校長獎學金」(Chancellor’s Fellowship)獲得者,在美師從美國人文與科學院院士David康達維(Knechtges)教授、前美國東方學會會長艾朗諾(Ronald Egan)教授等世界著名漢學家。受邀在《澎湃新聞》等多家中文媒體上發表文章,介紹美國高等教育和海外漢學。

王婉迪,1989年生於北京,史丹佛大學東亞語言文化系碩士,加州大學聖塔芭芭拉分校東亞語言與文化研究系博士生,美國加州大學系統最高獎學金「校長獎學金」(Chancellor’s Fellowship)獲得者,在美師從美國人文與科學院院士David康達維(Knechtges)教授、前美國東方學會會長艾朗諾(Ronald Egan)教授等世界著名漢學家。受邀在《澎湃新聞》等多家中文媒體上發表文章,介紹美國高等教育和海外漢學。

序

推薦序一

艾朗諾(Ronald Egan)╱

史丹佛大學東亞語言與文化系終身教授、前美國東方學會會長

我認識吳文津先生已半世紀了。他很風趣很隨和,但辦事認真,做學問一絲不苟,對圖書館業以及美國漢學的進展很有貢獻。當年哈佛大學研究古代中國和現代中國的教授們很多分歧,本地學者和亞洲來的學者交流不多,但他和大家都合得來,贏得大家的信任,因為他深信學問沒有古今中外。我後來認識吳太太雷頌平,發現她竟和吳先生非常相似,也沒有任何文化偏見。

吳先生的一生相當離奇,兩歲時在四川當官的父親便去世,由兩個母親帶大;抗日期間替空軍做翻譯曾被土匪槍擊死裡逃生;戰後留在美國到餐館和罐頭廠打工繼續學業,因偶然在圖書館工作,結果成了亞洲書籍文檔收藏的世界權威,前後任史丹佛和哈佛大學的遠東圖書館館長。吳太太廣東出生,是第三代基督徒。祖父清代便到西雅圖開面廠,幼年在紐約市渡過,因經濟大蕭條跟家人回臺山。她十五歲又到美國時父親接管了祖業家境已很優渥,入境卻因排華法案被監禁盤問,英文也得從頭學起。吳夫婦相知相愛結為連理七十多年,吳太太除長期主持家務外有自己的事業,熱心公益,帶大兒女後再帶大兩個孫女。

王婉迪一年來常採訪吳夫婦,另不斷和他們通電郵,以二十一世紀留美學生的眼光審視吳夫婦的心路歷程。吳夫婦向來很少談自己,許多有趣或非凡的事經她一再追問才逐漸透露。這些珍貴資料得以付諸文字出版,和更多的人分享,很值得慶幸。

推薦序二

李開復╱創新工場創始人、歷史學家李天民之子

《書劍萬里緣》是記述吳文津先生和雷頌平女士人生故事的合傳。吳伯伯和吳伯母是我從小尊敬的長輩。吳伯伯曾經在最著名的史丹佛東亞圖書館和哈佛燕京圖書館擔任館長,我父親李天民教授的很多研究都是在吳伯伯的支持下完成的,父親和我們全家也見證了吳伯伯對歷史的熱愛和貢獻。吳伯伯在兩間頂級圖書館任職48年,收集了海量的歷史文獻,在動盪的時代,留下了記錄,不但對歷史負責,也留給了後代最珍貴的禮物。他在燕京圖書館大力推動數字化和高科技的應用,極度強調館員要有豐富的專業知識和跨領域思考的能力,並能夠構築人與人之間的信任。他的高瞻遠矚在當時未必能被所有人理解,但是今天我們可以看到他的遠見卓識結合了古老智慧和現代科技,也結合了嚴謹的治學精神和深切的人文關懷。在中國研究方面,史丹佛大學和哈佛大學是世界頂尖的學府,育人無數,也影響了整個世界。如我父親一樣的廣大學者、教授、學生都受惠於吳文津先生的情懷和貢獻。我推薦年輕人讀《書劍萬里緣》,從吳伯伯、伯母身上學習為人的道理和處事的態度。

推薦序三

邵東方╱現任美國史丹佛大學圖書總館顧問

吳文津先生是繼北美東亞圖書館華裔第一代領導階層裘開明、錢存訓之後、眾望所歸的第二代領軍人物,他執掌哈佛燕京圖書館和史丹佛大學東亞圖書館近半個世紀之久。他的個人傳記見證了中國近代的政治和軍事的歷史側面,而且回憶了參與引領美國圖書館東亞研究典藏的發展與轉型。吳先生及妻子雷頌平的合傳在讀者面前展現了兩人長達七十年的豐富多彩、美滿幸福的婚姻生活。孔子曰:「仁者壽。」吳氏夫婦現已白壽之年,又適值七秩白金(Platinum)婚慶,老而彌篤,康健如故。此不但為天恩祖德、儷福百益之緣故,更是二老仁風永著、美意延年的彰顯。

代序

陳毓賢

王婉迪和吳夫婦認識,我是牽線人,她提出寫合傳的念頭後,我樂意促成其事,也盡了一份力量,她請我寫一篇序,自然義不容辭。

我自己認識吳文津和雷頌平,是朗諾和我2012年要從美國西岸的南加州搬到北加州,在斯坦福大學附近找房子的時候。灣區因矽谷科技事業發展快速,一屋難求。我們第一次北上是要決定搬到哪一區,第二次北上前,我已經在網上盯上了與吳家毗鄰的房子:地產商把一棟舊的大樓房拆了,建了兩棟幾乎一模一樣的小房子。經紀人帶我們去看,果然相當滿意。我冒昧地去敲吳家的門,想問他們住得安適否,才發現朗諾和吳先生本來是舊識。隔了三十年三千多英里,兩人起初竟認不出彼此。更妙的是:後來又發現雷頌平和我已逝的父親居然也是舊識!這件事講給親友聽大家都嘖嘖稱奇。

其實我對吳先生的景仰可追溯到1971年朗諾開始在哈佛大學做研究生的時候。我在校長室當個小秘書,和朗諾的同學們混得很熟,相聚最喜歡打聽教授們的小道消息。記得朗諾一位現在也成了老教授的同學問我,有沒有見過哈佛燕京圖書館館長吳文津,我說沒有,一向講話很苛薄的他讚歎說;「此人非常urbane!」這個詞中文大概可譯為「風度翩翩」。我不久便找到別的工作,平常很少進哈佛校園,後來在一個大型晚會上遠遠見到吳先生,果然風度翩翩,對趨前和他打招呼的無論華人或白人,都怡然自得地應付裕如。

七十年代哈佛教中國文學和歷史的教授們分成好幾個陣營,幾乎老死不往來:才華橫溢的學者大都有點憤世嫉俗,加上有些人深感懷才不遇,鬧起意見來局面很容易便僵化了。在吳文津的領導下,哈佛燕京圖書館卻秩序井然,氣氛安寧谧靜,人人流連忘返,成了一個大家擦身而過既使不願意也互相點個頭的地方;遠道而來的訪問學者們更有賓至如歸之感。朗諾在哈佛做研究生,教書,當《哈佛亞洲學報》編輯,共十六年,從沒聽過有人對吳文津發過一句怨言。他所雇的職員都是一時之選,在校內校外也都備受尊崇。

2012朗諾從加州大學聖塔芭芭拉校區「退休」移席到斯坦福時,該校圖書館的前中文部主任彭松達知悉我們將會成為吳夫婦的鄰居,囑咐我說:「你寫了《洪業傳》,也該寫個《吳文津傳》!」

我們搬來灣區不久,有一天見吳先生正在外頭修剪玫瑰,我便奔出去問他:「吳先生您有空的話,我把您的回憶錄下來好不好?」他感到有點突兀,說:「我現在正忙,以後再說吧!」我當時不知道他是不是真的沒空,還是婉轉地推了這件事。一直到2016年厚厚一本的《美國東亞圖書館發展史及其他》出來了,他送了我一本,才確知他不是哄我的。

然而等吳先生有時間,又輪到我沒時間了。因2016年春朗諾應台灣大學「白先勇人文講座」之邀到臺北一個學期,我跟了去。適逢白先勇的《細說紅樓夢》新書出版,我們談起《紅樓夢》這本書為何始終在西方沒有廣大的讀者,結論是看這部有四百多位人物而多層次的小說,連中文讀者都需要「導讀」,何況是處處都會碰到文化障礙的西方讀者?大家慫恿白先生寫英文導讀,我沖口而出說:「白先生,我幫您!」這是個須全神專注的工作,替吳先生作傳的計畫只好擱置了。吳先生此時年齡近百,雖然身體非常健康,頭腦比我還清楚敏捷,但我不免有點焦慮,怕他的事蹟不趕快記下會來不及,便力勸他把一生特別有歷史意義的事,如抗戰時期當中國空軍翻譯官被派到美國學習機密儀器的操作,五十年代在胡佛研究所搜集中國共產黨早期資料,六十年代代表圖書館同業環球考察各地與中國有關的收藏等,整理出來,在「澎湃·私家歷史」和《上海書評》上登載。

真是無巧不成「書」,王婉迪是朗諾在斯坦福的碩士生,來自北京,發表了數篇關於美國漢學家的文章,文筆生動,很受讀者歡迎。2019年初,她問我有沒有其他學者值得寫,我提了幾人,又說:「你可寫寫我們的鄰居吳文津,他對學術很有貢獻。吳太太也相當有意思,她祖父十九世紀就來了美國,是老華僑,她家的經歷反映了美國華人史。」於是約了吳夫婦和婉迪到我們家一起吃茶喝咖啡。不料相見後,婉迪對我說他們太有趣了,可寫成一本書。怎那麼巧?我正煩惱不知什麼時候才能動筆替吳先生作傳,婉迪居然自告奮勇,而且她要到加州大學聖塔芭芭拉校區念博士,離入學還有一段時間,正有空做這件事。真是天時地利人和,彷彿冥冥之中自有安排。

替他們兩人作合傳的構思非常好,不但因雷頌平也非常值得寫,而且吳夫婦自從在華盛頓大學相識而成婚已七十多年,吳文津深深受到了雷頌平的影響,尤其是她「凡事感恩」的態度。沒有雷頌平,吳文津的人生軌道必然不同。何況寫歷史的人向來都有意無意地磨滅了女性的事蹟和貢獻,現在不能再遵循這個壞習慣了。

我跟朗諾說:其實婉迪替他們作傳,比起由我來做恰當多了。一來我們做了這些年的鄰居,熟得像親

人一樣,已經沒有了傳主和作傳人之間應有的距離;二來替吳夫婦作傳,主要是介紹他那一個時代,譬如第二次世界大戰,對我們這些七十歲以上的人尚耳熟能詳,對二三十歲的讀者而言就恍如隔世了,也許對美國那時是中國的敵國還是盟友都不甚清楚。因此應以年輕人的角度回顧才對。

從2019年二月至八月,吳夫婦和婉迪幾乎每個星期三下午兩點鐘都到我家聚集,我負責泡茶煮咖啡,婉迪帶點心來。她準備好錄音機,然後提問,吳夫婦回答,我旁聽,偶爾插幾句,四點鐘準時散會。婉迪非常勤快,過了一兩個星期便擬好初稿,看有什麼地方需要補充或澄清,和吳夫婦再討論。我略替她看了初稿,定稿前又看了一遍,提了些建議。這期間有個為當地週刊Palo Alto Weekly撰稿的朋友,想帶攝影師去採訪吳夫婦,經吳夫婦和婉迪的同意,也利用星期三下午這個檔期來了。語言這東西就是那麼微妙,用英語交談,吳夫婦的往事又有了另一種風貌。

稿件有了眉目后,婉迪便開始和吳夫婦商討書名。副書名當然要表明這是一本合傳,但主書名應怎樣強調書裡不但講述吳先生如何投筆從戎及獻身於圖書館事業,還涉及吳太太不平凡的身世,以及他們兩人如何在美國相遇而共渡幸福的大半生?婉迪提出「書劍萬里」四個字,取自陸遊詩《憶荊州舊遊》,恰可概括吳先生的跨國生涯。吳先生很喜歡,我們便竭力冥想如何把它延伸到吳太太,若再加四個字又恐書名太長。適逢二月里美國國會圖書館亞洲部主任邵東方來訪吳先生並敘舊,吳先生邀我過去和他相見。東方聽說有人替吳夫婦作傳非常興奮,他不久之前曾請余英時題字,說倘若這本書能請到余先生題簽書名最好,但他也沒能想到一個恰當的書名。婉迪去信詢問余先生願不願替這本仍無書名的書題簽。余教授欣然應允,並提議用「書劍萬里緣」。吳先生聽了大嘆:「真不愧是大師!」只添一字,問題便全解決了!

婉迪很喜歡聽吳夫婦談往事,每次來錄音,欣喜之情溢於言表。相信吳夫婦一起回味他們各自在四川成都和廣東台山的童年與成長,在美國的事業與家庭點滴,也是一種享受。他們所提到的人與事,不少是我本來就知道的,有些洪業向我提過,還有些和周質平合作用英文寫胡適與韋蓮司的羅曼史時遇到過,經他們談起,像是他鄉遇故知,引起一陣陣驚喜。盼望讀者們讀這本合傳,增廣見識之餘,也能感受到我們的喜悅和享受。

緣起(節錄)

我是怎樣認識吳文津雷頌平夫婦的

2013年,我正在斯坦福大學東亞語言文化系讀碩士,老師艾朗諾(Ronald Egan)教授也剛從加州大學聖塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)到斯坦福大學(Stanford University)任教不久。他是北美首屈一指的漢學家,圓眼鏡後一雙和善而清澈的藍眼睛,私下一口字正腔圓的普通話,溫文爾雅,頗有儒者之風,很受學生喜愛。我第一次聽說哈佛燕京圖書館老館長吳文津先生,就是在他的課上,他把吳先生稱為「my beloved neighbor」(我親愛的芳鄰),言辭滿含敬重之情。艾朗諾教授1970年代在哈佛大學東亞系讀博士,研究中國古代文學,幾乎每天都會在圖書館和吳先生打個照面,沒想到兩人幾十年未再見,後來竟成了鄰居。

第二次聽這個故事,是在那一年的感恩節,艾朗諾教授和師母陳毓賢(Susan Chan Egan)女士請學生們去家中吃傳統火雞大餐。他們住在斯坦福大學附近的門洛帕克(Menlo Park)市,從校園騎自行車前往只需十幾分鐘,卻果真如教授所預告的那樣「不太好找」。從車水馬龍的大街拐進一條樹蔭濃密的小路,再拐進一條窄窄的巷子,巷子走到頭,往左轉藏著兩棟白牆紅瓦的二層小樓,較裡面的是艾朗諾教授家,較外側幾乎一模一樣的那一棟便是吳寓。

初次見到作為知名作家和學者的師母,發現她開朗活潑,與艾朗諾教授的平和沉穩形成鮮明對比。因為平時課堂上師生都需用英語,私下聚會可以聽教授說說漢語,大家覺得特別輕鬆親近。教授說:「2012年我們找住處時對這裡比較滿意,但這房子要和鄰舍合用車道,蘇珊(師母的英文名)說那她要認識一下這家人。於是她就要過去敲門,我讓她別去打擾人家,她還是去了,平時總是這樣的――我說話,她不聽。唉……」當時我們都聽得很樂,尤其是教授的語氣裡有一種對師母風風火火、想什麼就做什麼的無奈,但這種看似無奈又流露出顯而易見的愛慕。

師母搶著說:

我們在聖塔芭芭拉的家,窗戶外就能看到大海,朗諾準備到斯坦福來的時候,我就說,你得找到一個我喜歡的地方住。后來看中了這個房子,我想問問旁邊這家人,住在這裡開不開心。敲門之後,吳先生和吳太太出來應門,我問他們住在這裡感覺怎麼樣,他們說「棒極了!」我指著站在一旁的朗諾對吳先生說,我們可能會搬到這兒來,因為我丈夫要到斯坦福教書,他也會說普通話。

於是吳先生走下臺階去問朗諾:「你現在在哪裡教書?」朗諾說:「聖塔芭芭拉。」吳先生說:「我有一個很好的朋友在聖塔芭芭拉教書。」朗諾說:「他叫什麼名字?」吳先生說:「Ron Egan。」朗諾一愣,指著自己說:「我就是Ron Egan。」

我們大笑,師母接著說:

我記得很清楚,吳先生笑眯眯地把手搭在朗諾的肩膀上,慢條斯理地說到:「Ron,我是Eugene Wu!」兩人二十五年沒見面,都比以前胖了,頭髮也少了許多,所以互相都不認得了。

我們又哄堂大笑。

那時我完全沒有想到,六年之後,我會有機會真正認識吳文津先生和雷頌平女士,並每周聽他們夫婦講述自己近百年的人生經歷。

從斯坦福畢業后,我曾陸陸續續寫過一些介紹美國知名漢學家的文章,師母看后就鼓勵我寫寫吳先生和吳太太的故事,並把他們介紹給我認識。初次見到吳夫婦,是2019年春天的一個午後,第一印象是他們兩個人的面龐都粉撲撲的,衣著整潔,全身帶著清新的氣息,雖然已經九十七歲高齡,卻完全沒有一絲「遲暮」的味道。人們常用「矍鑠」形容年紀老邁而精神健旺,似乎這是一種不合常理的現象,但吳先生和吳太太卻神采煥發得自然平常,讓人很難相信他們的實際年齡。吳先生面容慈祥,說話時聲音洪亮,彎彎的壽星眉露著笑意,圓潤飽滿的耳垂引人注意,正合中國人所形容的「福相」。聽師母說他直到2016年下半年才停止自己開車,近來才用拐杖。吳太太嬌小玲瓏,看起來只有七十來歲,面容依然可見昔日的清秀靈動。她出身僑領之家,舉手投足間有大家閨秀的風範,和師母一來一往熱烈地講著廣東話。我一下子想起師母曾和我說,艾朗諾教授的中文啟蒙老師白先勇先生曾到吳家做客,見過他們後大叫:「哎喲,這對夫婦怎麼那麼可愛!」

若把吳夫婦跟他們的籍貫――四川和廣東聯繫起來,會一眼發現他們鮮明的地域特徵,二人的差別是吳先生舉手投足間沒有洋味,一口純正的北方官話,可知他來自中國大陸,如果不是在無名指上戴枚婚戒,我幾乎認為他就是一位地道的中國老人。吳太太說話時常自然地夾雜一段流利英文,偶爾聳聳肩或攤攤手,神態很西化,便可知是在此地長大的華僑了。不過她還是常常顯露出中國人特有的思維方式。我發現人的生活習慣也許可以全盤接受另一種文化,但審美往往很難改變。一次,談論起親戚的孩子,她很感慨地大聲告訴我們:「好可愛啊!長得好好啊!又――肥――又――白!」美國人誇讚小孩外貌時形容詞不會是「肥」和「白」的,看她樂呵呵、美滋滋地讚美著大白胖小子,儼然是如假包換的中國老祖母了。

和兩位老人結識的初衷,是想做篇文章,寫寫世界知名圖書館學家吳文津。然而和這兩位老人的密切接觸,讓我深深被歲月在他們身上醇厚的積澱所吸引,感到他們史詩般的傳奇人生,很難用一篇小文容納,於是萌生了為他們作傳的想法。師母陳毓賢女士曾經用幾年的時間採訪哈佛的老教授、著名學者洪業(William Hung),她在八十年代用英文所寫的《洪業傳》由哈佛大學出版后,其中文版2013年在中國重刊時,曾被多家媒體評為「年度十大好書」。可以說是《洪業傳》啟發了我寫傳記的想法,於是我與師母商量,她不僅對這一想法極力支持,還建議我們每周在她家相聚。

決定採訪吳夫婦併為他們作傳,有這樣幾個原因:首先,作為在美國進行中國文學研究的中國學生,我非常敬重吳先生作為世界級的圖書館學家為推進學術發展所作的貢獻,也很想知道他是怎樣做出了如此出色的成績;其次,吳夫婦已經年近百歲,依然身體健康、思維敏捷,他們夫婦二人近七十年的感情歷久彌堅,我很想知道其中的奧秘和智慧。另外,他們的人格魅力與氣韻風度令人仰慕,我很願意多和他們接觸,沾染一點他們的氣質。還有特別重要的一點,如今在世上,他們的同齡人已經不多,而他們可稱為「傳奇」的人生經歷是值得保存下來的珍貴歷史。

最後一點是有關我個人的。

艾朗諾(Ronald Egan)╱

史丹佛大學東亞語言與文化系終身教授、前美國東方學會會長

我認識吳文津先生已半世紀了。他很風趣很隨和,但辦事認真,做學問一絲不苟,對圖書館業以及美國漢學的進展很有貢獻。當年哈佛大學研究古代中國和現代中國的教授們很多分歧,本地學者和亞洲來的學者交流不多,但他和大家都合得來,贏得大家的信任,因為他深信學問沒有古今中外。我後來認識吳太太雷頌平,發現她竟和吳先生非常相似,也沒有任何文化偏見。

吳先生的一生相當離奇,兩歲時在四川當官的父親便去世,由兩個母親帶大;抗日期間替空軍做翻譯曾被土匪槍擊死裡逃生;戰後留在美國到餐館和罐頭廠打工繼續學業,因偶然在圖書館工作,結果成了亞洲書籍文檔收藏的世界權威,前後任史丹佛和哈佛大學的遠東圖書館館長。吳太太廣東出生,是第三代基督徒。祖父清代便到西雅圖開面廠,幼年在紐約市渡過,因經濟大蕭條跟家人回臺山。她十五歲又到美國時父親接管了祖業家境已很優渥,入境卻因排華法案被監禁盤問,英文也得從頭學起。吳夫婦相知相愛結為連理七十多年,吳太太除長期主持家務外有自己的事業,熱心公益,帶大兒女後再帶大兩個孫女。

王婉迪一年來常採訪吳夫婦,另不斷和他們通電郵,以二十一世紀留美學生的眼光審視吳夫婦的心路歷程。吳夫婦向來很少談自己,許多有趣或非凡的事經她一再追問才逐漸透露。這些珍貴資料得以付諸文字出版,和更多的人分享,很值得慶幸。

推薦序二

李開復╱創新工場創始人、歷史學家李天民之子

《書劍萬里緣》是記述吳文津先生和雷頌平女士人生故事的合傳。吳伯伯和吳伯母是我從小尊敬的長輩。吳伯伯曾經在最著名的史丹佛東亞圖書館和哈佛燕京圖書館擔任館長,我父親李天民教授的很多研究都是在吳伯伯的支持下完成的,父親和我們全家也見證了吳伯伯對歷史的熱愛和貢獻。吳伯伯在兩間頂級圖書館任職48年,收集了海量的歷史文獻,在動盪的時代,留下了記錄,不但對歷史負責,也留給了後代最珍貴的禮物。他在燕京圖書館大力推動數字化和高科技的應用,極度強調館員要有豐富的專業知識和跨領域思考的能力,並能夠構築人與人之間的信任。他的高瞻遠矚在當時未必能被所有人理解,但是今天我們可以看到他的遠見卓識結合了古老智慧和現代科技,也結合了嚴謹的治學精神和深切的人文關懷。在中國研究方面,史丹佛大學和哈佛大學是世界頂尖的學府,育人無數,也影響了整個世界。如我父親一樣的廣大學者、教授、學生都受惠於吳文津先生的情懷和貢獻。我推薦年輕人讀《書劍萬里緣》,從吳伯伯、伯母身上學習為人的道理和處事的態度。

推薦序三

邵東方╱現任美國史丹佛大學圖書總館顧問

吳文津先生是繼北美東亞圖書館華裔第一代領導階層裘開明、錢存訓之後、眾望所歸的第二代領軍人物,他執掌哈佛燕京圖書館和史丹佛大學東亞圖書館近半個世紀之久。他的個人傳記見證了中國近代的政治和軍事的歷史側面,而且回憶了參與引領美國圖書館東亞研究典藏的發展與轉型。吳先生及妻子雷頌平的合傳在讀者面前展現了兩人長達七十年的豐富多彩、美滿幸福的婚姻生活。孔子曰:「仁者壽。」吳氏夫婦現已白壽之年,又適值七秩白金(Platinum)婚慶,老而彌篤,康健如故。此不但為天恩祖德、儷福百益之緣故,更是二老仁風永著、美意延年的彰顯。

代序

陳毓賢

王婉迪和吳夫婦認識,我是牽線人,她提出寫合傳的念頭後,我樂意促成其事,也盡了一份力量,她請我寫一篇序,自然義不容辭。

我自己認識吳文津和雷頌平,是朗諾和我2012年要從美國西岸的南加州搬到北加州,在斯坦福大學附近找房子的時候。灣區因矽谷科技事業發展快速,一屋難求。我們第一次北上是要決定搬到哪一區,第二次北上前,我已經在網上盯上了與吳家毗鄰的房子:地產商把一棟舊的大樓房拆了,建了兩棟幾乎一模一樣的小房子。經紀人帶我們去看,果然相當滿意。我冒昧地去敲吳家的門,想問他們住得安適否,才發現朗諾和吳先生本來是舊識。隔了三十年三千多英里,兩人起初竟認不出彼此。更妙的是:後來又發現雷頌平和我已逝的父親居然也是舊識!這件事講給親友聽大家都嘖嘖稱奇。

其實我對吳先生的景仰可追溯到1971年朗諾開始在哈佛大學做研究生的時候。我在校長室當個小秘書,和朗諾的同學們混得很熟,相聚最喜歡打聽教授們的小道消息。記得朗諾一位現在也成了老教授的同學問我,有沒有見過哈佛燕京圖書館館長吳文津,我說沒有,一向講話很苛薄的他讚歎說;「此人非常urbane!」這個詞中文大概可譯為「風度翩翩」。我不久便找到別的工作,平常很少進哈佛校園,後來在一個大型晚會上遠遠見到吳先生,果然風度翩翩,對趨前和他打招呼的無論華人或白人,都怡然自得地應付裕如。

七十年代哈佛教中國文學和歷史的教授們分成好幾個陣營,幾乎老死不往來:才華橫溢的學者大都有點憤世嫉俗,加上有些人深感懷才不遇,鬧起意見來局面很容易便僵化了。在吳文津的領導下,哈佛燕京圖書館卻秩序井然,氣氛安寧谧靜,人人流連忘返,成了一個大家擦身而過既使不願意也互相點個頭的地方;遠道而來的訪問學者們更有賓至如歸之感。朗諾在哈佛做研究生,教書,當《哈佛亞洲學報》編輯,共十六年,從沒聽過有人對吳文津發過一句怨言。他所雇的職員都是一時之選,在校內校外也都備受尊崇。

2012朗諾從加州大學聖塔芭芭拉校區「退休」移席到斯坦福時,該校圖書館的前中文部主任彭松達知悉我們將會成為吳夫婦的鄰居,囑咐我說:「你寫了《洪業傳》,也該寫個《吳文津傳》!」

我們搬來灣區不久,有一天見吳先生正在外頭修剪玫瑰,我便奔出去問他:「吳先生您有空的話,我把您的回憶錄下來好不好?」他感到有點突兀,說:「我現在正忙,以後再說吧!」我當時不知道他是不是真的沒空,還是婉轉地推了這件事。一直到2016年厚厚一本的《美國東亞圖書館發展史及其他》出來了,他送了我一本,才確知他不是哄我的。

然而等吳先生有時間,又輪到我沒時間了。因2016年春朗諾應台灣大學「白先勇人文講座」之邀到臺北一個學期,我跟了去。適逢白先勇的《細說紅樓夢》新書出版,我們談起《紅樓夢》這本書為何始終在西方沒有廣大的讀者,結論是看這部有四百多位人物而多層次的小說,連中文讀者都需要「導讀」,何況是處處都會碰到文化障礙的西方讀者?大家慫恿白先生寫英文導讀,我沖口而出說:「白先生,我幫您!」這是個須全神專注的工作,替吳先生作傳的計畫只好擱置了。吳先生此時年齡近百,雖然身體非常健康,頭腦比我還清楚敏捷,但我不免有點焦慮,怕他的事蹟不趕快記下會來不及,便力勸他把一生特別有歷史意義的事,如抗戰時期當中國空軍翻譯官被派到美國學習機密儀器的操作,五十年代在胡佛研究所搜集中國共產黨早期資料,六十年代代表圖書館同業環球考察各地與中國有關的收藏等,整理出來,在「澎湃·私家歷史」和《上海書評》上登載。

真是無巧不成「書」,王婉迪是朗諾在斯坦福的碩士生,來自北京,發表了數篇關於美國漢學家的文章,文筆生動,很受讀者歡迎。2019年初,她問我有沒有其他學者值得寫,我提了幾人,又說:「你可寫寫我們的鄰居吳文津,他對學術很有貢獻。吳太太也相當有意思,她祖父十九世紀就來了美國,是老華僑,她家的經歷反映了美國華人史。」於是約了吳夫婦和婉迪到我們家一起吃茶喝咖啡。不料相見後,婉迪對我說他們太有趣了,可寫成一本書。怎那麼巧?我正煩惱不知什麼時候才能動筆替吳先生作傳,婉迪居然自告奮勇,而且她要到加州大學聖塔芭芭拉校區念博士,離入學還有一段時間,正有空做這件事。真是天時地利人和,彷彿冥冥之中自有安排。

替他們兩人作合傳的構思非常好,不但因雷頌平也非常值得寫,而且吳夫婦自從在華盛頓大學相識而成婚已七十多年,吳文津深深受到了雷頌平的影響,尤其是她「凡事感恩」的態度。沒有雷頌平,吳文津的人生軌道必然不同。何況寫歷史的人向來都有意無意地磨滅了女性的事蹟和貢獻,現在不能再遵循這個壞習慣了。

我跟朗諾說:其實婉迪替他們作傳,比起由我來做恰當多了。一來我們做了這些年的鄰居,熟得像親

人一樣,已經沒有了傳主和作傳人之間應有的距離;二來替吳夫婦作傳,主要是介紹他那一個時代,譬如第二次世界大戰,對我們這些七十歲以上的人尚耳熟能詳,對二三十歲的讀者而言就恍如隔世了,也許對美國那時是中國的敵國還是盟友都不甚清楚。因此應以年輕人的角度回顧才對。

從2019年二月至八月,吳夫婦和婉迪幾乎每個星期三下午兩點鐘都到我家聚集,我負責泡茶煮咖啡,婉迪帶點心來。她準備好錄音機,然後提問,吳夫婦回答,我旁聽,偶爾插幾句,四點鐘準時散會。婉迪非常勤快,過了一兩個星期便擬好初稿,看有什麼地方需要補充或澄清,和吳夫婦再討論。我略替她看了初稿,定稿前又看了一遍,提了些建議。這期間有個為當地週刊Palo Alto Weekly撰稿的朋友,想帶攝影師去採訪吳夫婦,經吳夫婦和婉迪的同意,也利用星期三下午這個檔期來了。語言這東西就是那麼微妙,用英語交談,吳夫婦的往事又有了另一種風貌。

稿件有了眉目后,婉迪便開始和吳夫婦商討書名。副書名當然要表明這是一本合傳,但主書名應怎樣強調書裡不但講述吳先生如何投筆從戎及獻身於圖書館事業,還涉及吳太太不平凡的身世,以及他們兩人如何在美國相遇而共渡幸福的大半生?婉迪提出「書劍萬里」四個字,取自陸遊詩《憶荊州舊遊》,恰可概括吳先生的跨國生涯。吳先生很喜歡,我們便竭力冥想如何把它延伸到吳太太,若再加四個字又恐書名太長。適逢二月里美國國會圖書館亞洲部主任邵東方來訪吳先生並敘舊,吳先生邀我過去和他相見。東方聽說有人替吳夫婦作傳非常興奮,他不久之前曾請余英時題字,說倘若這本書能請到余先生題簽書名最好,但他也沒能想到一個恰當的書名。婉迪去信詢問余先生願不願替這本仍無書名的書題簽。余教授欣然應允,並提議用「書劍萬里緣」。吳先生聽了大嘆:「真不愧是大師!」只添一字,問題便全解決了!

婉迪很喜歡聽吳夫婦談往事,每次來錄音,欣喜之情溢於言表。相信吳夫婦一起回味他們各自在四川成都和廣東台山的童年與成長,在美國的事業與家庭點滴,也是一種享受。他們所提到的人與事,不少是我本來就知道的,有些洪業向我提過,還有些和周質平合作用英文寫胡適與韋蓮司的羅曼史時遇到過,經他們談起,像是他鄉遇故知,引起一陣陣驚喜。盼望讀者們讀這本合傳,增廣見識之餘,也能感受到我們的喜悅和享受。

緣起(節錄)

我是怎樣認識吳文津雷頌平夫婦的

2013年,我正在斯坦福大學東亞語言文化系讀碩士,老師艾朗諾(Ronald Egan)教授也剛從加州大學聖塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)到斯坦福大學(Stanford University)任教不久。他是北美首屈一指的漢學家,圓眼鏡後一雙和善而清澈的藍眼睛,私下一口字正腔圓的普通話,溫文爾雅,頗有儒者之風,很受學生喜愛。我第一次聽說哈佛燕京圖書館老館長吳文津先生,就是在他的課上,他把吳先生稱為「my beloved neighbor」(我親愛的芳鄰),言辭滿含敬重之情。艾朗諾教授1970年代在哈佛大學東亞系讀博士,研究中國古代文學,幾乎每天都會在圖書館和吳先生打個照面,沒想到兩人幾十年未再見,後來竟成了鄰居。

第二次聽這個故事,是在那一年的感恩節,艾朗諾教授和師母陳毓賢(Susan Chan Egan)女士請學生們去家中吃傳統火雞大餐。他們住在斯坦福大學附近的門洛帕克(Menlo Park)市,從校園騎自行車前往只需十幾分鐘,卻果真如教授所預告的那樣「不太好找」。從車水馬龍的大街拐進一條樹蔭濃密的小路,再拐進一條窄窄的巷子,巷子走到頭,往左轉藏著兩棟白牆紅瓦的二層小樓,較裡面的是艾朗諾教授家,較外側幾乎一模一樣的那一棟便是吳寓。

初次見到作為知名作家和學者的師母,發現她開朗活潑,與艾朗諾教授的平和沉穩形成鮮明對比。因為平時課堂上師生都需用英語,私下聚會可以聽教授說說漢語,大家覺得特別輕鬆親近。教授說:「2012年我們找住處時對這裡比較滿意,但這房子要和鄰舍合用車道,蘇珊(師母的英文名)說那她要認識一下這家人。於是她就要過去敲門,我讓她別去打擾人家,她還是去了,平時總是這樣的――我說話,她不聽。唉……」當時我們都聽得很樂,尤其是教授的語氣裡有一種對師母風風火火、想什麼就做什麼的無奈,但這種看似無奈又流露出顯而易見的愛慕。

師母搶著說:

我們在聖塔芭芭拉的家,窗戶外就能看到大海,朗諾準備到斯坦福來的時候,我就說,你得找到一個我喜歡的地方住。后來看中了這個房子,我想問問旁邊這家人,住在這裡開不開心。敲門之後,吳先生和吳太太出來應門,我問他們住在這裡感覺怎麼樣,他們說「棒極了!」我指著站在一旁的朗諾對吳先生說,我們可能會搬到這兒來,因為我丈夫要到斯坦福教書,他也會說普通話。

於是吳先生走下臺階去問朗諾:「你現在在哪裡教書?」朗諾說:「聖塔芭芭拉。」吳先生說:「我有一個很好的朋友在聖塔芭芭拉教書。」朗諾說:「他叫什麼名字?」吳先生說:「Ron Egan。」朗諾一愣,指著自己說:「我就是Ron Egan。」

我們大笑,師母接著說:

我記得很清楚,吳先生笑眯眯地把手搭在朗諾的肩膀上,慢條斯理地說到:「Ron,我是Eugene Wu!」兩人二十五年沒見面,都比以前胖了,頭髮也少了許多,所以互相都不認得了。

我們又哄堂大笑。

那時我完全沒有想到,六年之後,我會有機會真正認識吳文津先生和雷頌平女士,並每周聽他們夫婦講述自己近百年的人生經歷。

從斯坦福畢業后,我曾陸陸續續寫過一些介紹美國知名漢學家的文章,師母看后就鼓勵我寫寫吳先生和吳太太的故事,並把他們介紹給我認識。初次見到吳夫婦,是2019年春天的一個午後,第一印象是他們兩個人的面龐都粉撲撲的,衣著整潔,全身帶著清新的氣息,雖然已經九十七歲高齡,卻完全沒有一絲「遲暮」的味道。人們常用「矍鑠」形容年紀老邁而精神健旺,似乎這是一種不合常理的現象,但吳先生和吳太太卻神采煥發得自然平常,讓人很難相信他們的實際年齡。吳先生面容慈祥,說話時聲音洪亮,彎彎的壽星眉露著笑意,圓潤飽滿的耳垂引人注意,正合中國人所形容的「福相」。聽師母說他直到2016年下半年才停止自己開車,近來才用拐杖。吳太太嬌小玲瓏,看起來只有七十來歲,面容依然可見昔日的清秀靈動。她出身僑領之家,舉手投足間有大家閨秀的風範,和師母一來一往熱烈地講著廣東話。我一下子想起師母曾和我說,艾朗諾教授的中文啟蒙老師白先勇先生曾到吳家做客,見過他們後大叫:「哎喲,這對夫婦怎麼那麼可愛!」

若把吳夫婦跟他們的籍貫――四川和廣東聯繫起來,會一眼發現他們鮮明的地域特徵,二人的差別是吳先生舉手投足間沒有洋味,一口純正的北方官話,可知他來自中國大陸,如果不是在無名指上戴枚婚戒,我幾乎認為他就是一位地道的中國老人。吳太太說話時常自然地夾雜一段流利英文,偶爾聳聳肩或攤攤手,神態很西化,便可知是在此地長大的華僑了。不過她還是常常顯露出中國人特有的思維方式。我發現人的生活習慣也許可以全盤接受另一種文化,但審美往往很難改變。一次,談論起親戚的孩子,她很感慨地大聲告訴我們:「好可愛啊!長得好好啊!又――肥――又――白!」美國人誇讚小孩外貌時形容詞不會是「肥」和「白」的,看她樂呵呵、美滋滋地讚美著大白胖小子,儼然是如假包換的中國老祖母了。

和兩位老人結識的初衷,是想做篇文章,寫寫世界知名圖書館學家吳文津。然而和這兩位老人的密切接觸,讓我深深被歲月在他們身上醇厚的積澱所吸引,感到他們史詩般的傳奇人生,很難用一篇小文容納,於是萌生了為他們作傳的想法。師母陳毓賢女士曾經用幾年的時間採訪哈佛的老教授、著名學者洪業(William Hung),她在八十年代用英文所寫的《洪業傳》由哈佛大學出版后,其中文版2013年在中國重刊時,曾被多家媒體評為「年度十大好書」。可以說是《洪業傳》啟發了我寫傳記的想法,於是我與師母商量,她不僅對這一想法極力支持,還建議我們每周在她家相聚。

決定採訪吳夫婦併為他們作傳,有這樣幾個原因:首先,作為在美國進行中國文學研究的中國學生,我非常敬重吳先生作為世界級的圖書館學家為推進學術發展所作的貢獻,也很想知道他是怎樣做出了如此出色的成績;其次,吳夫婦已經年近百歲,依然身體健康、思維敏捷,他們夫婦二人近七十年的感情歷久彌堅,我很想知道其中的奧秘和智慧。另外,他們的人格魅力與氣韻風度令人仰慕,我很願意多和他們接觸,沾染一點他們的氣質。還有特別重要的一點,如今在世上,他們的同齡人已經不多,而他們可稱為「傳奇」的人生經歷是值得保存下來的珍貴歷史。

最後一點是有關我個人的。

目次

緣起:我是怎樣認識吳文津雷頌平夫婦的╱王婉迪

第一章 從「四書五經」到《葛底斯堡演說》:吳文津和四川成都

第二章 生長在僑鄉:雷頌平和台山

第三章 空軍翻譯官與華埠女學生

第四章 在西雅圖華盛頓大學讀書和戀愛

第五章 初出茅廬任職於史丹佛胡佛研究所

第六章 足跡天下,成為學界搶手人物

第七章 主持哈佛燕京圖書館

第八章 「愚公弄」的生活點滴與在哈佛的朋友們

第九章 推動與大陸圖書館界的交往與回鄉之旅

第十章 「哈佛因你而成為一個更好的大學」

第十一章 舊金山灣區的退休生活

第十二章 文明新舊能相益,心理東西本自同

附錄

《美國東亞圖書館發展史及其他》序╱余英時

他山之石:記 1964-1965 年歐亞行╱吳文津

吳文津發表作品清單

後記

第一章 從「四書五經」到《葛底斯堡演說》:吳文津和四川成都

第二章 生長在僑鄉:雷頌平和台山

第三章 空軍翻譯官與華埠女學生

第四章 在西雅圖華盛頓大學讀書和戀愛

第五章 初出茅廬任職於史丹佛胡佛研究所

第六章 足跡天下,成為學界搶手人物

第七章 主持哈佛燕京圖書館

第八章 「愚公弄」的生活點滴與在哈佛的朋友們

第九章 推動與大陸圖書館界的交往與回鄉之旅

第十章 「哈佛因你而成為一個更好的大學」

第十一章 舊金山灣區的退休生活

第十二章 文明新舊能相益,心理東西本自同

附錄

《美國東亞圖書館發展史及其他》序╱余英時

他山之石:記 1964-1965 年歐亞行╱吳文津

吳文津發表作品清單

後記

書摘/試閱

第一章 從「四書五經」到《葛底斯堡演說》:吳文津和四川成都

認識年近百歲的吳文津、雷頌平夫婦后,我特別愛聽他們回憶往事。每次見面前,總央求他們帶些從前的照片和資料給我看。有天吳先生拿出一張歌詞,那是1997年他從哈佛大學退休時圖書館同仁唱給他和吳太太的歌,其中有一首是改編的《高山青》,原歌詞是:

高山青,澗水藍。

阿裡山的姑娘美如水呀,

阿裡山的少年壯如山。

圖書館的同仁們把這一句改成:

高山青,澗水藍。

台山縣的姑娘美如水呀,

峨眉山的少年壯如山。

雷頌平祖籍廣東台山,吳文津則來自四川成都,兩人在美國相識相知,多年來伉儷情深,是眾所周知的一對幸福佳偶。這改編恰如其分又別致有趣,所以那天他把這張舊歌詞找出來,我們看過後一同大笑。

吳文津是土生土長的成都人,不過他說一口標準的北方官話,聲音洪亮有力,舉手投足間有種天然的大氣,也很有北方人的豪放。除了標準的普通話之外,他不僅英語流暢,廣東話也會講,倒是未聽出巴蜀的語音腔調,這可能與他離開家鄉近80年有關。不過相處久了,的確能從吳先生身上感受到四川人直爽的性格和蜀地悠久文化的薰陶。

身世與童年

吳文津於1922年(民國十一年)陰曆七月十二日出生於成都,他的祖父是在清朝「湖廣填川」時從湖北麻城孝感鄉(與今孝感市無關)移民四川的。明末清初時蜀地飽經戰亂,人口大規模減少,清代張烺撰寫的《烬余錄》記載:「今統以十分而論之,其死於獻賊(張獻忠)之屠戮者三,其死於搖黃之擄掠者二,因亂而相殘殺者又二,饑而死者及二,其一則死於病也」,清朝政府鼓勵外省移民,吳家祖上最初從湖北遷到四川樂至縣,後來定居成都,因為念舊,吳家人從前都說自己是樂至人。

吳文津的父親吳榮本(1874-1924)字紹良,曾任四川省警務處處長、四川省政府軍法課課長等重要職務,與當時四川省督軍劉存厚(1885-1960)關係甚密。對於父親早年的經歷,吳文津瞭解不多,只知道他家境清寒,卻從中國兩所最著名的軍事學校畢業。

我父親可能是唯一一個從中國兩所著名軍事學校畢業的學生,一個是朱德就讀過的雲南陸軍講武堂(又稱昆明講武堂),一個是蔣介石就讀過的河北保定軍官學校。那個時代交通很不方便,從四川到外面難乎其難,去雲南讀書還算容易,翻過山就到,河北那麼遠,祖父早逝,父親是寡母一人辛苦帶大的,家裡不可能有錢把他送去讀書,他為什麼能夠先後在雲南陸軍講武堂和河北保定軍官學校讀書,我也不知道,也沒問過我媽媽。他學成回到成都,當時的四川省督軍劉存厚就派他去做四川省警務處長。我想他上學也許是劉存厚補助他去的。

吳父任軍法處處長期間頗得劉存厚的信任,掌握生死大權,許多著名的軍閥將領,包括鄧錫侯、劉文輝和田頌堯等都曾是他的手下。

小時候逢年過節,雖然父親已經過世,家裡還是要張燈結綵地把一些他在世時部下送的對聯掛起來,其中有一副紅缎子是為我已故的婆婆(我們稱奶奶為婆婆)作壽宴時的對聯,我記憶中上聯是「吳老太夫人壽辰志慶」,下聯是「屬 鄧錫侯 田頌堯 敬賀」。

有些描寫軍閥混戰時期的小說中提到過吳父的名字,但內容均為臆造,不可以史料視之。 1992年甘肅人民出版社的《中華民國時期軍政職官志》記有全省警務處長兼省會員警廳長「吳本榮」,應為「吳榮本」之誤,不過吳父以字行,多稱「吳紹良」。

吳文津1960年到台灣時曾拜訪同為四川人的國民黨元老張群(1889-1990,字岳軍),竟然發現岳軍先生知道自己的父親。這是他一生中唯一一次與認識自己父親的人交談,至今想起,仍覺得「是一個很大的震撼」。

中國人見面時,特別是年長者見到年輕人,總是要問一些有關家世的問題。所以岳軍先生就問我是四川什麼地方的人、家裡是做什麼的等問題。當我說到父親吳榮本早逝,他立刻就問:「吳榮本是不是吳紹良,當時擔任過四川全省警務廳廳長?」我非常詫異,說:「是的,你怎麼知道?」他笑了一下,說:「我是接他的事的!」我也不好多問,只好壓住好奇心說了一句:「哦,你原來知道他!」後來經查證,才發現岳軍先生參加了孫中山先生1917年發起的「護法運動」,於1918年隨剛就任四川靖國軍總司令的川人熊克武(1885-1970)推翻了當時四川省長劉存厚,我父親為劉存厚指派的人,因之下臺,遺職遂由岳君先生繼任。

吳父卸任四川省警務廳廳長以後,曾經做過成都新津縣的縣長,在他上任的那一年(1922年),家中第五個孩子降生,吳父就為這個兒子取名「文津」。

我父親為子孫定下的字輩是「文章華國、禮讓傳家」,算命的人和我父母說,我們兄弟姐妹命中缺水,所以第二個字都和水有關,不是三點水作偏旁的字,就是和水關係密切的字。我們兄弟姐妹從大到小是吳文潔、吳文潤、吳文泉、吳文春、吳文津。我還有一個妹妹,因為是另一位母親所生,因此名字中不帶水,叫吳文錦。

很多人以為吳文津的名字取義與書相關,因為清代「四庫七閣」(指收藏「四庫全書」的七大藏書閣)其中之一就是承德避暑山莊的文津閣。藏書樓最怕起火,起名都選有三點水的字。民國二十年,文津閣內的《四庫全書》移入北平圖書館新館(今為中國國家圖書館古籍館),館舍門前的大街因此定名。雖然吳文津的名字與此無關,源自他出生時父親正做新津縣縣長,卻似乎冥冥之中,一生與書結緣。

父親在吳文津兩歲時因肺病英年早逝,因此他沒有任何關於父親的記憶,唯一的印象是掛在家中牆上父親的大照片――燕尾服、大禮帽、金絲眼鏡、小鬍子。1979年,時任哈佛燕京圖書館館長的吳文津在闊別三十餘年後回到家鄉,母親早已去世,他問親人一直掛在家中的父親遺照在哪裡,可否印一份給他,才知道照片已經在文革時毀掉了。因此吳文津沒有任何父親的遺物,在我們的談話中,吳文津常常談起父親,但也遺憾自己對父親所知不多:

我的兩位母親從未提起任何關於我父親的事情。我想她們也不知道。當時做妻子的只是管家務,對丈夫的公事都是全然不知的。

我在《新津文史資料選輯》中的《建國前新津份縣長二三事》裡,找到一段有趣的資料――「吳榮本責打城隍」。當時新津縣有座建於明代的城隍廟,香火極盛,信眾很多,每年城隍生日出駕時都鳴鑼開道、旗幡如雲,不僅有人粉墨登場扮作侍從陪同遊街,還有數不清的善男信女和看熱鬧的觀眾前呼後擁,排場甚大。吳父新上任縣知事,卻當眾將這位威風赫赫的「城隍老爺」狠狠打了四十大板。原來,新津縣的龍馬寺(今龍馬鄉)有個姓董的富戶,其父母為女兒擇婿時「翻山」(四川方言裡指女方擇婿時高不成低不就,致使女兒過了嫁齡還未找到人家),後來其女精神錯亂,常說:「城隍老爺要抬花轎娶我當城隍娘娘啦!」此女因病去世後,其家人辦了一場「冥婚」,將女兒送到城隍廟,不僅在廟中修了新房,置辦了全套嫁妝,還塑了「城隍娘娘」的像。逢年過節或董老太太生日,都要用八人抬的大轎將「女兒」、「女婿」的木偶像抬到董家過節、拜壽,縣人稱為城隍老爺走「老丈屋」。

認識年近百歲的吳文津、雷頌平夫婦后,我特別愛聽他們回憶往事。每次見面前,總央求他們帶些從前的照片和資料給我看。有天吳先生拿出一張歌詞,那是1997年他從哈佛大學退休時圖書館同仁唱給他和吳太太的歌,其中有一首是改編的《高山青》,原歌詞是:

高山青,澗水藍。

阿裡山的姑娘美如水呀,

阿裡山的少年壯如山。

圖書館的同仁們把這一句改成:

高山青,澗水藍。

台山縣的姑娘美如水呀,

峨眉山的少年壯如山。

雷頌平祖籍廣東台山,吳文津則來自四川成都,兩人在美國相識相知,多年來伉儷情深,是眾所周知的一對幸福佳偶。這改編恰如其分又別致有趣,所以那天他把這張舊歌詞找出來,我們看過後一同大笑。

吳文津是土生土長的成都人,不過他說一口標準的北方官話,聲音洪亮有力,舉手投足間有種天然的大氣,也很有北方人的豪放。除了標準的普通話之外,他不僅英語流暢,廣東話也會講,倒是未聽出巴蜀的語音腔調,這可能與他離開家鄉近80年有關。不過相處久了,的確能從吳先生身上感受到四川人直爽的性格和蜀地悠久文化的薰陶。

身世與童年

吳文津於1922年(民國十一年)陰曆七月十二日出生於成都,他的祖父是在清朝「湖廣填川」時從湖北麻城孝感鄉(與今孝感市無關)移民四川的。明末清初時蜀地飽經戰亂,人口大規模減少,清代張烺撰寫的《烬余錄》記載:「今統以十分而論之,其死於獻賊(張獻忠)之屠戮者三,其死於搖黃之擄掠者二,因亂而相殘殺者又二,饑而死者及二,其一則死於病也」,清朝政府鼓勵外省移民,吳家祖上最初從湖北遷到四川樂至縣,後來定居成都,因為念舊,吳家人從前都說自己是樂至人。

吳文津的父親吳榮本(1874-1924)字紹良,曾任四川省警務處處長、四川省政府軍法課課長等重要職務,與當時四川省督軍劉存厚(1885-1960)關係甚密。對於父親早年的經歷,吳文津瞭解不多,只知道他家境清寒,卻從中國兩所最著名的軍事學校畢業。

我父親可能是唯一一個從中國兩所著名軍事學校畢業的學生,一個是朱德就讀過的雲南陸軍講武堂(又稱昆明講武堂),一個是蔣介石就讀過的河北保定軍官學校。那個時代交通很不方便,從四川到外面難乎其難,去雲南讀書還算容易,翻過山就到,河北那麼遠,祖父早逝,父親是寡母一人辛苦帶大的,家裡不可能有錢把他送去讀書,他為什麼能夠先後在雲南陸軍講武堂和河北保定軍官學校讀書,我也不知道,也沒問過我媽媽。他學成回到成都,當時的四川省督軍劉存厚就派他去做四川省警務處長。我想他上學也許是劉存厚補助他去的。

吳父任軍法處處長期間頗得劉存厚的信任,掌握生死大權,許多著名的軍閥將領,包括鄧錫侯、劉文輝和田頌堯等都曾是他的手下。

小時候逢年過節,雖然父親已經過世,家裡還是要張燈結綵地把一些他在世時部下送的對聯掛起來,其中有一副紅缎子是為我已故的婆婆(我們稱奶奶為婆婆)作壽宴時的對聯,我記憶中上聯是「吳老太夫人壽辰志慶」,下聯是「屬 鄧錫侯 田頌堯 敬賀」。

有些描寫軍閥混戰時期的小說中提到過吳父的名字,但內容均為臆造,不可以史料視之。 1992年甘肅人民出版社的《中華民國時期軍政職官志》記有全省警務處長兼省會員警廳長「吳本榮」,應為「吳榮本」之誤,不過吳父以字行,多稱「吳紹良」。

吳文津1960年到台灣時曾拜訪同為四川人的國民黨元老張群(1889-1990,字岳軍),竟然發現岳軍先生知道自己的父親。這是他一生中唯一一次與認識自己父親的人交談,至今想起,仍覺得「是一個很大的震撼」。

中國人見面時,特別是年長者見到年輕人,總是要問一些有關家世的問題。所以岳軍先生就問我是四川什麼地方的人、家裡是做什麼的等問題。當我說到父親吳榮本早逝,他立刻就問:「吳榮本是不是吳紹良,當時擔任過四川全省警務廳廳長?」我非常詫異,說:「是的,你怎麼知道?」他笑了一下,說:「我是接他的事的!」我也不好多問,只好壓住好奇心說了一句:「哦,你原來知道他!」後來經查證,才發現岳軍先生參加了孫中山先生1917年發起的「護法運動」,於1918年隨剛就任四川靖國軍總司令的川人熊克武(1885-1970)推翻了當時四川省長劉存厚,我父親為劉存厚指派的人,因之下臺,遺職遂由岳君先生繼任。

吳父卸任四川省警務廳廳長以後,曾經做過成都新津縣的縣長,在他上任的那一年(1922年),家中第五個孩子降生,吳父就為這個兒子取名「文津」。

我父親為子孫定下的字輩是「文章華國、禮讓傳家」,算命的人和我父母說,我們兄弟姐妹命中缺水,所以第二個字都和水有關,不是三點水作偏旁的字,就是和水關係密切的字。我們兄弟姐妹從大到小是吳文潔、吳文潤、吳文泉、吳文春、吳文津。我還有一個妹妹,因為是另一位母親所生,因此名字中不帶水,叫吳文錦。

很多人以為吳文津的名字取義與書相關,因為清代「四庫七閣」(指收藏「四庫全書」的七大藏書閣)其中之一就是承德避暑山莊的文津閣。藏書樓最怕起火,起名都選有三點水的字。民國二十年,文津閣內的《四庫全書》移入北平圖書館新館(今為中國國家圖書館古籍館),館舍門前的大街因此定名。雖然吳文津的名字與此無關,源自他出生時父親正做新津縣縣長,卻似乎冥冥之中,一生與書結緣。

父親在吳文津兩歲時因肺病英年早逝,因此他沒有任何關於父親的記憶,唯一的印象是掛在家中牆上父親的大照片――燕尾服、大禮帽、金絲眼鏡、小鬍子。1979年,時任哈佛燕京圖書館館長的吳文津在闊別三十餘年後回到家鄉,母親早已去世,他問親人一直掛在家中的父親遺照在哪裡,可否印一份給他,才知道照片已經在文革時毀掉了。因此吳文津沒有任何父親的遺物,在我們的談話中,吳文津常常談起父親,但也遺憾自己對父親所知不多:

我的兩位母親從未提起任何關於我父親的事情。我想她們也不知道。當時做妻子的只是管家務,對丈夫的公事都是全然不知的。

我在《新津文史資料選輯》中的《建國前新津份縣長二三事》裡,找到一段有趣的資料――「吳榮本責打城隍」。當時新津縣有座建於明代的城隍廟,香火極盛,信眾很多,每年城隍生日出駕時都鳴鑼開道、旗幡如雲,不僅有人粉墨登場扮作侍從陪同遊街,還有數不清的善男信女和看熱鬧的觀眾前呼後擁,排場甚大。吳父新上任縣知事,卻當眾將這位威風赫赫的「城隍老爺」狠狠打了四十大板。原來,新津縣的龍馬寺(今龍馬鄉)有個姓董的富戶,其父母為女兒擇婿時「翻山」(四川方言裡指女方擇婿時高不成低不就,致使女兒過了嫁齡還未找到人家),後來其女精神錯亂,常說:「城隍老爺要抬花轎娶我當城隍娘娘啦!」此女因病去世後,其家人辦了一場「冥婚」,將女兒送到城隍廟,不僅在廟中修了新房,置辦了全套嫁妝,還塑了「城隍娘娘」的像。逢年過節或董老太太生日,都要用八人抬的大轎將「女兒」、「女婿」的木偶像抬到董家過節、拜壽,縣人稱為城隍老爺走「老丈屋」。

主題書展

更多

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。