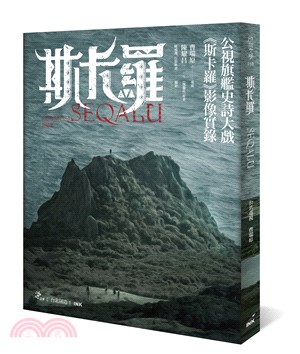

商品簡介

公視旗艦史詩大戲《斯卡羅》影像實錄

──曹瑞原執導,改編自陳耀昌小說《傀儡花》,故事取材自真實歷史「羅妹號事件」。

如果這齣戲能引起任何討論,就是我們拍攝的用意。

臺灣是面容模糊的母親,我們只是一塊拼圖,這部戲只是開始。──曹瑞原

收錄近200幅珍藏劇照、導演訪談、作家觀點、幕後紀錄。

臺灣電視劇史上最高規格的擬真聚落場景搭建劇組,歷時三年,動員上萬人次演員及工作人員,遍訪屏東、臺南、新北、苗栗等近三百處景點,還原臺灣一百五十年前的府城、豬朥束、統領埔、柴城、社寮、保力、龜仔甪等歷史場景,引領觀眾親睹島嶼十九世紀多元豐繁的壯美。

領銜主演:吳慷仁、温貞菱、法比歐、周厚安、雷洪、夏靖庭、黃健瑋、黃遠、查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒、余竺儒、張瑋帆、程苡雅、郭芷芸等。

劇情簡介

Formosa一八六七年,婆娑之洋,美麗之島,恆春半島上族群匯聚。

幾百年前,一批洋人來到琅𤩝,他們走了以後,島上的龜仔甪社族人,被殺到祇剩五個。傷害與恐懼像百步蛇毒液,滲進部落血液,他們誓言向洋人報復。

然而時光流淌,在山林之外的世界早已不一樣。

前來傳教行醫、經商牟利乃至探險獵奇的英美人士從府城、打狗到琅𤩝;從唐山來此移墾蹲點的福佬人、客家人依著各自的本領扎根半島,還有在夾縫中生存的半漢半平埔人土生仔,他們和原民部落都在摸索各種相處方式。

*恆春舊稱「琅𤩝」,一詞為排灣族語的漢字音譯,其最早見於荷蘭史料。

作家觀點

陳耀昌:相信這段臺灣史,會讓臺灣人恍然大悟,也將經由國際媒體讓全球人士對臺灣的多元文化與十九世紀臺灣史大開眼界。

巴代:這是一部值得鼓勵的影集,一方面讓民眾有機會理解「羅妹號事件」,一分面認識南臺灣多族群的生態與過往糾結,當然也可以讓一些對此歷史有概念的觀眾,有機會再檢視自己的認知,並提出交流,讓事件更為廣泛與深入認知。

簡媜:觀賞《斯卡羅》,猶如閱讀《傀儡花》,讓人震懾與省思的是,那被忽略的歷史指示過這塊土地是多族群多語言,眾聲喧嘩繼而共鳴才是配得上壯麗山川的寶島本色;墾拓過程各族群之械鬥、對峙,已在通婚後的浪漫胎動裡消融,新生骨血裡面沒有恨;而悲鬱,不是誰的專利,是所有耕耘過的臺灣先祖交代下來的草根宣言:要勤奮堅韌,要虔誠敬天,要寬厚尚禮,要共榮共存。

朱和之:如果我們同意戲劇的起源是降神儀式中的扮演,《斯卡羅》這部戲也是一次召喚神降的儀式,哪怕這些神靈已被人們遺忘多時,祂們仍然可能隱身在島嶼的各個角落中,與天地共呼吸。

特聘金鼎獎最佳美術設計、金蝶獎金獎得主楊啟巽設計編排。

全書採用日本進口高磅數美術紙全彩印刷,裸背手工穿線膠裝,細膩呈現史詩劇照的全幅壯觀視景。

《斯卡羅》播出時間

08/14起,公共電視,每週六晚間九點起

08/14起,公視+、LINE TV,每週六晚間十點起

08/15起,Netflix(臺灣地區)、myVideo,每週日晚間六點,一次上架兩集

08/22起,中華電信MOD、Hami video,每週日晚間六點,一次上架兩集

本書特色

找回臺灣歷史拼圖失落的一塊,重現福爾摩沙的壯闊與美麗!

旗艦史詩戲劇《斯卡羅》珍藏劇照近200幀,導演曹瑞原率領演員吳慷仁、温貞菱、法比歐、周厚安及查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒等,重返1867年的臺灣,親睹島嶼的生命與靈魂。

作者簡介

出品 公共電視

公共電視為大眾信任的獨立公共電視臺,提供廣泛類型的節目,在沒有商業色彩與政治干預下,呈現豐富多元又富有創造力的臺灣。

公共電視深耕戲劇品牌如人生劇展、學生劇展、新創電影、新創短片等,製作優良戲劇、開發劇本、參與藝術、議題電影、VR與國際合製,期許成為臺灣影視創作的重要平臺。

導演 曹瑞原

導演作品橫跨紀錄片與劇情片,屢獲國內、外影展之肯定,包括《孽子》(2002)獲金鐘獎最佳導演獎,《孤戀花》(2005)獲新加坡國際亞洲電視獎最佳導演優勝獎、印度新德里影展評審特別獎,《一把青》(2015)獲金鐘獎及亞洲電視獎最佳導演獎等。二○一四年執導國家兩廳院年度製作《孽子》舞臺劇,臺北首演八場,場場爆滿,導演曹瑞原並獲兩廳院選入「名人堂」行列。

他的作品,既有紀錄片的質樸寫實,又帶著強烈的戲劇性張力。對他來說,拍紀錄片、劇情片都是在反映導演的生命觀點;他覺得人其實都是卑微的,但是在生命底層,都有愛、慈悲與善良,他想透過作品裡生命的流動,傳述這些簡單但動人的人性。

擅長情緒氣氛的掌握,精準的時代氣味、豐厚的影像魅力、靈活的場面調度與統整演員風格的能力,使其作品兼顧藝術成就與大眾親和的企圖。

目次

讓「臺灣的故事」一部一部拍下去 /陳郁秀

我們真的好不容易,才走到今天──專訪《斯卡羅》導演曹瑞原

/李易安

由《傀儡花》到「斯卡羅」──小說化歷史與戲劇化小說的成功結合經驗 /陳耀昌

創作,不必然得向「歷史」負責 /巴代

臺灣骨血裡的浪漫與悲鬱——觀《斯卡羅》有感 /簡媜

探問消失在風中的答案 /朱和之

登場角色

斯卡羅

幕後紀錄 陳威逸/許英光/姚君/許淑華

書摘/試閱

我們真的好不容易,才走到今天

專訪《斯卡羅》導演曹瑞原

文=李易安

從二〇一七年便開始籌備,讓讀者和影迷引頸期盼多時的《斯卡羅》,終於要開播了。

接受採訪時曹瑞原坦言,面對這樣一部備受期待的改編劇,壓力確實不小。「我到現在都還不敢相信,這部戲居然可以完成。」

《斯卡羅》改編自陳耀昌醫師的《傀儡花》,故事以一八六七年發生於恆春半島南端的「羅妹號事件」為起點,並以美國領事和臺灣原住民之間的愛情故事為主軸,交織出一百五十年前,臺灣原住民、河洛人、客家人和西方人之間的互動與情仇;前導短片公開後,更是讓不少影迷大為驚豔,甚至提前盛讚其為臺灣的「史詩鉅作」。

導演曹瑞原確實有理由備感壓力,因為《斯卡羅》的故事核心,的確就是影響近代臺灣史的關鍵事件──用原著作者陳耀昌的話說,「羅妹號事件」就像「蝴蝶效應」的源頭,第一次引翅拍動之後,又拍出了牡丹社事件、臺灣建省,以及長達半世紀的日治時期,幾乎就是「臺灣一百五十年近代史的起點」。

雖然是重要的歷史事件,但「羅妹號事件」在教科書中,卻經常只被一筆帶過,甚至直接略過不提,至今依然少有人知,而對曹瑞原來說,這也反映了一件事:臺灣人對於這塊土地的面容,其實並不清楚。「所以《斯卡羅》、《傀儡花》只是一個起點,希望推動臺灣人,去回顧、尋找這片土地上的故事。」

曹瑞原認為,在此之前,臺灣影視作品的故事背景,頂多上溯至日治時代,但日治之前的題材,卻幾乎是一片空白;而《斯卡羅》,就是一個新的嘗試,希望將臺灣歷史劇的光譜拉寬、年代拉遠。

更重要的是,《傀儡花》確實也提供了一個機會,讓讀者將臺灣放在更寬闊的世界史中看待,從而發現,其實臺灣和這個世界的牽連,遠比原本想像的還要豐富許多。

之所以會接下這齣戲的導演工作,曹瑞原說,其實是一股情緒,和幾個巧合交織的結果。

「當時聽到文化部想用一億五千萬的預算,做一部旗艦型的戲劇時,影視業界都覺得非常不看好:一億五千萬怎麼拍?但當時我想,如果政府都踏出了這一步,你至少應該去參與吧?如果業界不去呼應、鼓勵政府的政策,政府以後只會更冷淡,所以至少我應該要去踏出這一步——這就是我當初去爭取這個案子的初衷和情緒。」

巧合的是,曾和曹瑞原合作過的編劇,當時也正好在和陳耀昌合作、將《傀儡花》改寫為劇本,於是也希望曹瑞原能參與改編工作,「好像冥冥之中有個安排,在把我推向這個『火坑』,各種因緣際會在催促我接下這個工作。」

另一個巧合則是,某出版社負責人有次曾抱著一堆書拜訪曹瑞原,其中一本就是《傀儡花》;後來曹瑞原決定參與這個案子,才發現這本書,居然就躺在自己的桌上。

「所以真的只能問天吧,冥冥之中,太多巧合了。」

#改編劇本:文字和影像媒材的差異

既然改編自小說,自然很難避免討論原著小說和改編劇本之間的差異,而其中一個差異,就和媒材本身的特性有關。

比方說,小說《傀儡花》裡,就隨處可見作者陳耀昌醫師對族裔的辯證:為什麼某個族群就能「高人一等」,而「中原」和「夷狄」又該如何區分?既然西方來的洋人也是「夷狄」,為什麼卻似乎很受人敬重?身為原住民和客家人混血後代的蝶妹,在這樣的劃分之中,又屬於何方?

「陳醫師是血液專家,他使用蝶妹這樣的角色,就是希望傳達出,臺灣是多元文化混合的結果,因為身為客家、原住民混血的蝶妹,最後嫁給了河洛人,正好就融合了今日臺灣族群的幾個重要元素。」

小說裡的這些討論,顯然發揮了文字媒材「文以載道」的功能,也看得出作者陳耀昌的使命。然而導演曹瑞原指出,這種關於認同的討論、以及對族裔身份的質疑,比較具有「文字性」,在影像媒材中並不容易表達。

「觀眾在看小說時,沒有視覺和聽覺,而是靠腦中的想像去編織劇情,也因此小說的力量有時更強,可以隨著讀者的想像力而擴大。相比之下,戲劇影像基本上就是創作者和觀眾的直球對決。」

這種直球對決,讓改編劇本必須重新梳理人物和劇情,強化人物的個性、以及人物之間的關係,並將張力更飽滿的故事線挑出來,用愛情、親情幾條故事線當主軸,才能讓觀眾投入這部戲。

「陳醫師寫這本小說時,也刻意描寫了一百五十年前,臺灣的宗教信仰、飲食、地理環境、交通,以及人民生活的樣貌;這些零零總總當然精彩,但就戲劇的角度而言,都不是故事張力之所在,不太可能在戲劇裡直接呈現,因為觀眾要看的是人物生命的旋律,而不只是時代的景況,否則就變紀錄片了。」曹瑞原笑著說道。

不過從另一個角度來看,戲劇也有個優勢,是文字所沒有的:在小說裡,不論是原住民、客家人、河洛人,甚至是西方人,他們的對白全都以中文呈現;然而在《斯卡羅》的戲裡,各個角色卻能以自己的語言和彼此對話,因而也更能直觀地呈現出臺灣族群的多元樣貌。

##影像語言如何避免「污名化」?

改編劇本與原著的另一種差異,則跟史實考據有關,或許也更有深意。

比方說,在原著小說裡,在「羅妹號事件」中因為海難上岸、卻遭龜仔甪原住民殺害的杭特夫人,其頭顱並沒有被帶回到龜仔甪的部落裡;然而《斯卡羅》卻對這個細節做了小小更動,在劇中讓龜仔甪人帶回了頭顱。

曹瑞原指出,這個更動,有部分是為了符合劇情所需,讓戲變得更吸引人、更符合前後邏輯。「此外,我們在收集資料的時候,也發現原住民經常會把敵人的首級帶走、放在部落裡祭祀,藉此獲得永久的和解,也讓被殺害的人成為部落的朋友。」

對曹瑞原來說,這個細節也反映出了,我們在面對不熟悉的文化時,可能會習慣用自己的方式去解讀:「我們對砍頭傳統看得太窄了,背後其實有原住民對生命、宇宙的崇敬,是我們了解不夠。你慢慢看,就會發現出草、獵頭的傳統,並不如我們想像的殘忍──其實現代人更殘忍,因為我們用的是核子彈、病毒,一次可以殲滅幾千、幾萬人,但原住民的傳統,卻會用一顆頭顱,來試圖讓無止盡的戰爭和仇恨慢慢化解。」

不過關於砍頭意涵的討論,也確實帶出了另一個重要的課題:像小說這樣的文字媒材,還可以用附註說明的方式,來避免「污名化」讀者不熟悉的文化,然而影像卻很難這麼做,那麼改編成影視作品的《斯卡羅》,又該如何避免污名化?

曹瑞原認為,如果觀眾只看到影像的某個片段,當然很容易就被畫面給帶走、很容易斷章取義。「比如前導短片公開時,我也聽過一些媽媽說,那個砍頭的畫面太殘忍了。但我相信,如果觀眾真的有認真看完整部戲,就能感受到影像創作者,究竟是只想用影像做殘酷的表現,還是對文化其實有更周延的看待。」

在曹瑞原看來,如果《斯卡羅》能引起不同觀點的討論,那也是影視作品的貢獻,因為如此一來,相關議題也才有機會不再只是被污名化的對象,也才能讓大家有機會進一步去嘗試了解。

「一個文化的演變、精練,是長時間累積而來的,也許是一部小說、一部電影,再加上好幾百部戲劇慢慢堆疊起來的,所以你不能想要光用這部片,就去救贖臺灣人對這個島嶼的理解,我想那是很難的。」

曹瑞原做了個比喻:臺灣就像「面容模糊的母親」,也像一幅「散落破碎的拼圖」,而《斯卡羅》終究只是拼圖裡的其中一塊,但他希望未來有更多人能一起,一步步把這個面容給拼湊回來。

#選角大不易

一提到《斯卡羅》拍攝過程中遇過的困難,曹瑞原臉上便推滿了苦笑──太多了,該哪裡講起呢?

不過對於這樣一部需要「史詩級」戰鬥場面、族群又多元複雜的戲劇來說,有個挑戰是顯而易見的:這麼多的演員,得去哪裡找?

「光是臨時演員,總共就有六千多人次;在這樣一個連臨時演員都找不到的產業裡,你要怎麼找到這麼多人?這部戲的背景是清代,要怎麼找到這麼多人願意剃頭?很多人今天演完,明天還得去上班的!」

曹瑞原直言,在臺灣,閩南語、客語的演員,近年已經不算難找,然而原住民和外國演員,卻因為臺灣市場太小、無法餵養產業需要的專業人口,因而終究很難形成一個人才庫。不過事後回看,曹瑞原依然覺得自己非常幸運;很多演員的出現,都被他看作老天爺的賞賜。

「像美國領事李仙得這個角色,我一開始就在想,臺灣應該很難找到適合的人選,可能必須到好萊塢、或是比較近的紐澳,去尋找外國的劇場演員。」

後來劇組在選角時,也調查了居住在臺灣的外國人,於是有個同事將法比歐(Fabio)介紹給曹瑞原,然而他起初對法比歐的印象並不深刻,「他當時的形象,比較像是綜藝節目的表演者,讓他演歷史人物,似乎不太恰當。」曹瑞言回憶道。

然而深入理解法比歐之後,曹瑞原卻逐漸改觀——他發現, 法比歐雖然沒有戲劇經驗,但在表演上是有潛力、有天份的。最後讓他決定用法比歐的關鍵原因,是法比歐自導自拍了一部短片,雖然片長不到一分鐘,卻讓曹瑞原看見,他在影像上是有魅力的,而且是懂鏡頭的。

或許更重要的是,法比歐非常愛臺灣。

「為什麼這點很重要呢?你想想,如果今天找的是一個對臺灣不熟悉的西方演員,你還要花很大的力氣,跟他講解臺灣的歷史背景,才能讓他進入這個角色。但法比歐就沒有這個問題。」

法比歐當時告訴曹瑞原,他多年前在實踐大學交換學生之後,就決定留在臺灣生活,但當時的他,並不清楚自己為什麼會有這樣的念頭;等劇組和他接洽、找他飾演李仙得時,他才突然意識到,老天之所以要他留在臺灣、一待就是七年,或許就是要他等待這個角色。

持平而論,法比歐的個人背景,也確實和劇中的李仙得非常契合:李仙得雖然是美國駐廈門的領事,但實際上他在法國出生、成長,後來才歸化為美國籍;而身為法國人的法比歐,講起英語也帶有些許法國腔,想必和李仙得當年講話的口吻非常類似。

同樣讓曹瑞原覺得「冥冥之中已有注定」的,還有飾演英國探險家必麒麟的周厚安——「厚安接下這個角色之後,有天看資料時才發現,原來必麒麟居然和他同月同日生,讓他自己都嚇了一跳。」

現在回看,使用這些原本就住在臺灣、和臺灣有淵源的外國演員,而不是從國外找演員「空降」來臺,或許也更加適切,因為像 Fabio 這樣的人,本來就對臺灣和亞洲文化有興趣,和當年深受東方文化吸引、因而前來探險的李仙得、必麒麟,確實也有共通之處。

然而曹瑞原也直言,這種作法其實非常冒險,「因為即使是短場的戲,如果演得不好,感覺就不對了。當然大家會原諒你是素人演員,但影視產業面臨的是國際競爭,外面不會有人同情你用的是素人。能夠在這麼短的時間之內,把他們內在的表演天份給激發出來,我覺得我們是很幸運的。」

其他讓曹瑞原印象深刻的選角,也包括吳慷仁。

「其實他是我第一批決定的角色。」面對吳慷仁這樣的明星,曹瑞原起初也有點擔憂,因為他飾演的水仔,其實並非戲中最主要的角色。「很多知名演員,只會想演最重要的主角、站在戲劇的最前面,好讓別人看見自己的魅力和光環。但水仔這個角色,只是一個很卑微的平埔族,完全沒有魅力和力量,只有想生存下去的慾望而已。」

然而吳慷仁依然接下了這個角色,還為這部戲瘦了十多公斤,「他會參與這部片,也是因為他有些使命感,想要為臺灣文化承擔些什麼。我認為他可以為了這部戲去改變自己、接受這樣的挑戰,是很了不起的事情。」曹瑞原說道。

至於花最多力氣找到的演員,則絕對是飾演卓杞篤的查馬克・法拉屋樂。

來自屏東的查馬克・法拉屋樂,其實是一位國小主任暨排灣族歌謠的傳承者,除了學校事務之外,也在泰武國小的兒童古謠隊任教,工作非常忙碌;由於他原本就有奉獻投入的領域、成就也很高,因此想說服他演這部戲,並不是容易的事。

於是曹瑞原花了兩個多月的時間,幾乎像是「跟監」一般,查馬克・法拉屋樂走到那,他就跟到哪。「他去演講,我就到演講的場合去等他;他帶小朋友去國父紀念館表演,我就在散場後的出口等他。」曹瑞原的真摯,最後終於打動了他。

「其實卓杞篤這個角色對他來說,是很有壓力的,因為卓杞篤在族人的眼裡是一位英雄,他們會擔心自己沒有匹配的身份和魅力,可以去飾演這樣的角色。」

#《斯卡羅》的意義:包容、謙卑,與臺灣影視業的未來

如果將《斯卡羅》和曹瑞原的另一部知名作品《一把青》並置,我們也能發現兩部戲的題材,都是對臺灣來說至關重要、卻較少人注意到的一段歷史。

「這兩部戲的共通點,對我來說,就是「包容」兩個字──現在的臺灣,就是由多元族群融合、各種文化累積而成的。」這點,其實也呼應了陳耀昌醫師在原著《傀儡花》中,想表達的核心概念。

更重要的是,曹瑞原認為跨海來到這座島嶼的人,不論是幾百年前的閩粵移民,還是一九四九年過來的大陸移民,總歸都是為了生存。唯有回歸人性,才能看見先民渡海來臺的艱辛、看見他們在荒蕪之中求生,也才更能珍惜現在的臺灣──原來我們真的是好不容易,才能走到今天。

「觸動我的是人性、是生命;我的影像創作不為政治服務,而是為人服務的。我想把這些人的生命旋律和姿態訴說出來,用人的方式去理解和包容。」

此外,曹瑞原也期盼藉由《斯卡羅》,將原住民的文化和價值「高高舉起」。「如何理解原住民文化,並不只是臺灣的問題而已,而已經是世界性的議題了。我從原住民的文化之中,看到了共生、永續的概念,也看到他們如何謙卑地與大自然相處,這就是現代人該學習的。」

在《斯卡羅》的拍攝過程中,原住民對生活場域的敬重,也讓曹瑞原留下了深刻的印象。

「原住民不論做什麼,每到一個場域,都會先對土地的靈,進行虔誠的告解和祭拜。」曹瑞原回憶道,有次劇組決定前往一個祖靈地、對祖靈表達敬意。「那是一個要鑽進草叢裡的地方,裡頭非常安靜——是那種會讓你覺得恐怖的安靜,居然沒有任何蟲鳴鳥叫,甚至連風都沒有。」

祭祀過程中,曹瑞原一直覺得,祖靈當時真的就在現場靜靜地看著他們;等祭祀一結束,樹梢上的鳥便開始鳴叫,風也來了,整個場域轉瞬從原本恐怖的靜謐,突然變得涼爽通透。帶路的族人告訴他,那表示祖靈正在歡迎他們。

「我的教育一直告訴我,很多東西只是迷信而已;但我現在慢慢發現,宇宙裡不是只有人類而已,人類也不該唯我獨尊。如果不敬天,老天是可以懲罰人的。經歷過這次的瘟疫之後,大家應該也能體會到,人終究是無法勝天的,而原住民,就有這樣內蘊的謙卑精神。」

訪談最後,曹瑞原話鋒一轉,坦言歷史其實不是他拍《斯卡羅》最主要的用意。「我只能說,在臺灣歷史這幅拼圖上,我擔負起了我的責任、拼上了自己的一塊拼圖。但我最關心的,還是影視產業的未來。」

曹瑞原指出,臺灣的高職和大學體系有非常多的影視專業科系,他每天都看見年輕人熱情地選讀這些科系,但後端的影視產業卻依然相當孱弱、不夠完整,導致年輕人花了這麼多時間去學習,畢業後卻只能失望轉行,不啻是國家資源的浪費。

在他看來,臺灣人其實充滿文化的質感——幾百年來,臺灣這塊島嶼,有多少文化曾經在此沖刷:荷蘭、西班牙、日本、原住民、中國大陸移民,再加上東南亞新住民的文化;只要政府資源夠,其實是可以散發出很大光彩的。

「但就算製作預算比不上國外,我們也依然要在國際社會中競爭;如何運用有限的資源,不輕易放棄讓臺灣影視業變得更好的機會,就是所有專業工作者的責任。」

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。