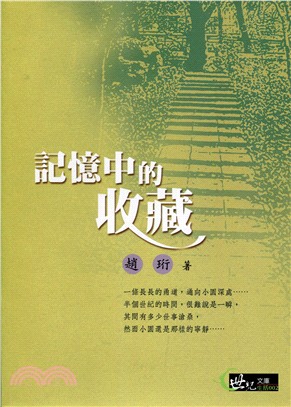

商品簡介

1.談「國際文憑大學預科課程」

「國際文憑大學預科課程」是專為16∼19歲階段的中學生所設計,係將來能成功進入大學就讀以及往後人生所需的國際通行的教育學術課程和考試評量。該課程始於1968年,原本只是一群任教於瑞士國際學校的教師為了必須因為家庭遷移而轉學就讀世界國際學校的中學生所設計,但46年間,大學預科課程往下延伸發展到「中學課程」(MYP),「小學課程」(PYP)和「職業相關的認證課程」(IBCC)成為一套為3∼19歲學生全程設計的四個「國際文憑課程」系統。

2.談「國際文憑中學課程」

「國際文憑中學課程」是專為16∼19歲階段中學生所設計的國際通行的教育學術課程和考試評量,始於1994年,以提供跨學科的學習來鼓勵學生成為有創意、能批判以及具備反省能力的思考者,該課程同時強調智能上的挑戰,能激勵學生將傳統科目所學的內容和真實世界做連結,也兼顧了人格的薰陶、跨文化的理解以及全球的參與─涵蓋了年輕人成為全球領袖的基本特質。

3.談「國際文憑小學課程」

「國際文憑小學課程」(Primary Years Program, PYP)是「國際文憑組織」(International Baccalaureate Organization, IBO)承襲1968年「國際文憑大學預科課程」(International Baccalaureate Diploma Program, IBDP)、1994年「國際文憑中學課程」(Middle Years Programme, MYP)後向下延伸的小學階段教育學術課程,專為3∼12歲學童所設計,從1997年導入,其目的係承襲之前的大學先修和中學課程,以跨學科學習的方式建立一套世界通用課程,透過技能學習取向的、注重過程的教學去發展學生的自主學習,其終極教育目標在使學生成為能夠自我管理和自我定向的獨立學習者。

4.談德國學校如何對待亞斯伯格症學童

亞斯伯格症得名於奧地利籍H. Asperger小兒科醫師1944年所發表的文獻。亞斯伯格症是人類神經發展障礙的一種,最大障礙在於與人相處溝通時非語言上的困難、缺乏同理心的表現和行為笨拙,一般被認為是沒有影響到智商、語言發展和認知能力的自閉症。本研究主要探討亞斯伯格症學童顯現的特徵、表現的行為、例舉德國校園內亞斯伯格症學童的案例,針對德國教師的作法和心理學專家建議的「行為治療」,提出對亞斯伯格症學童教養方式和週遭社會應持有的態度,並對施予融合教育或安置於特殊學校做討論。期待臺灣教育當局參考德國學校如何重視亞斯伯格症學童的教養作法,讓更多心理專家入駐校園發揮專業,讓亞斯伯格症學童得到更多學校學習上,以及周遭教養者生活上的協助。

5.談德國亞斯伯格症患者的教育成長歷程

亞斯伯格症(簡稱亞症)是神經發展障礙,在心理學上被歸類為自閉症的範疇,是不影響智商的自閉症,得名於奧地利籍醫師H. Asperger。德國日益重視亞症學童的教養問題,且於2000年的「文化部長會議」決議後,各聯邦逐漸制定政策配合。本文研究德國亞症學童的成長案例,從Sasha與Mack的角度,以回溯往事的方式還原年幼尋找專家診治、入學、和教師同儕的互動、面臨升學,一直到未來職業選擇的心路歷程,目的在藉由兩人克服困境點出父母和學校的協助、專業素養的「校園陪伴者」角色,以及德國父母為亞症子女升學選校考量等。本文期待教育單位能參考德國在主流學校針對亞症學童個案派駐專家介入校園的機制,制定以融合教育為前提的政策,更盼望讓臺灣家長透過本文審視「只要功課好、成績夠,就當仁不讓進入明星學校」的迷思。

6.談德國早期療育到宅服務

關於早期療育到宅服務的認識與了解,始於1999年筆者在德國取得碩士學位,繼續攻讀博士之時。當時,筆者和教授討論後,決定論文的題目為「德國與臺灣早期療育制度之較」(Ko, 2005),因而在德國烏茲堡早期療育中心(Frühförderstelle Würzburg Stadt und Land)隨著早療老師到宅服務一段時間。德國專業人員提供早期療育到宅服務有其歷史的發展脈絡可循,一開始是由啟明與啟聰學校的教師所首創(Thurmair& Naggl, 2007),並於1973年「德國教育諮詢審議會」(Deutscher Bildungsrat)頒布「身心障礙與受障礙威脅兒童及青少年之教育提升」(Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher)。

7.德國師資培育兩階段學位學程的課程模式

近年來,德國師資培育制度面臨了重大的變革,促成師資培育改革的重要動力包括:國家的管理機制過於僵化、師資市場供需機制失調,以及師資素質低落,難以因應國際競爭需求等(梁福鎮,2010;楊深坑,2006)。在上述脈絡之下,教育主管當局與專業諮議組織紛紛提出師資培育改革建議書,並且具體推動師資培育改革措施,使得師資培育議題近年來在德國獲得廣泛地重視(張炳煌,2006)。進入21世紀,德國大學所推動的「Bologna進程」(Bologna process),1正好可回應外界對於師資培育改革的期盼。學術諮議會(Wissenschaftsrat)與德國大學校長會議(Hochschulrektorenkonferenz, HRK)也分別提出師資培育建議書,要求將兩階段學位制度全面引進於師資培育制度(HRK, 2006;Wissenschaftsrat, 2001)。

本書為教育研究月刊歷年經典論文集結

目次

2.談「國際文憑中學課程」/王秋萍

3.談「國際文憑小學課程」/王秋萍

4.談德國學校如何對待亞斯伯格症學童/王秋萍

5.談德國亞斯伯格症患者的教育成長歷程/王秋萍

6.談德國早期療育到宅服務/柯秋雪

7.德國師資培育兩階段學位學程的課程模式/張炳煌

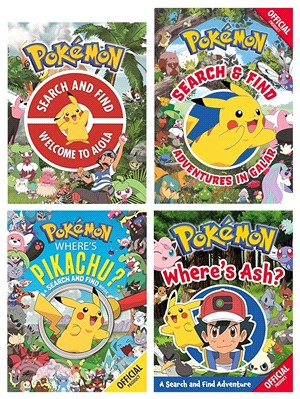

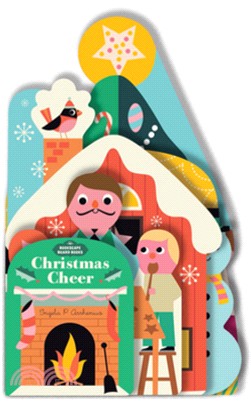

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。