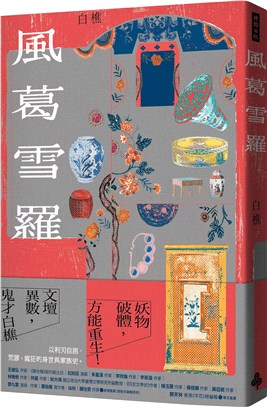

風葛雪羅

商品資訊

商品簡介

妖物破體,方能重生!

文壇異數,鬼才白樵

以利刃自剖,荒謬、瘋狂的身世與家族史。

「若常駐水底,我的生活應如是顛倒,有個正常的父親,不那麼忙碌的母親,生活甜蜜。」──白樵

《風葛雪羅》既是成長迷宮的空間詩學,也是以自我為內核,貫穿集體與時代骨肉的解剖學與考據學,但最迷人的,卻是那一襲無視時空,籠罩彼此的夢魂,如魅如香,如飛灰,將滅不滅。白樵布置一次次回憶的禮儀,時而暴烈,像自埋屍魄,時而柔婉,屈從於殘忍如蜜的時光規矩之下。不止一次想到,你無法不以散文對待這本書,但小說或許也是迫視的方式,畢竟追憶不是逝水,而是蜂窩結構,囤藏著難以歸類成形的遺物,你必須輪迴、重演、反覆迷走。不被自己的怪嚇倒,才能化險為奇。──關天林(香港《字花》總編輯) 專文推薦

王盛弘、石知田、朱嘉漢、李欣倫、李筱涵、林徹俐、阿盛、紀大偉、陳玉慧、楊佳嫻、蔣亞妮、鄧九雲、蕭詒徽、鍾怡雯──傾情推薦(按姓名筆劃排序)

來自蛇窩的青年,習以疏離的溫柔,封印混沌黏稠的古老哀傷,如斯自詡安好。今分號為界,切開時空,利刃劃骨得見年輪印記,魂中取字,如春蠶吐絲,層層包裹直至妖物破體而出,成為真正的「我」。以母親開設骨董店「風葛雪羅」為名,隱隱作痛的回憶,幻血成花,暈成一部哀豔的成長史與家族故事。

拉開書房抽屜,每格分放不同時期的留影與記憶,最先映入眼簾,是珍珠面、加大洗印的父母結婚照,牽連出來的,是早年經營南華出版社、丈夫早逝的嬤,獨自照料他、經營骨董店的母親,以及成為亞當、瘋了的父親。自小生長在雌性圈中,體質屬陰,有難言的渴望與欲,只能先摧毀性別,摧毀自己。當無父者得學習在物質裡化埃沉寂,蟻群嚙食所有記憶與擔憂,這個世界將無憂,純潔。

白樵將如如不動的哀傷,名之「灰琥珀」,原為穢物,經年沖刷氧化,成為珍貴且無所不容之物,偶有暗香浮動、光影瀲灩。他在黑暗的角落裡,冷眼重塑回憶,近乎殘忍地自我解構,而這些瑣碎並非黑白的,他描之並添以無匹顏彩,掐金絲、淺緋色……,或將之妖化為蛇、魚、蝶……,也許正是這些古怪與冶豔,讓逸於常軌的身世,如同獨存於另個時空,而今,各自安好。

*〈當我成為靜物並且永遠〉獲第39屆時報文學獎散文組首獎

*〈南華夫人安魂品〉獲第六屆鍾肇政文學獎短篇小說首獎

作者簡介

一九八五年臺北生,國立政治大學斯拉夫語文學系/廣告學系畢,巴黎索邦大學斯拉夫研究碩士肄業,現從事翻譯,編舞等工作。

曾獲時報文學獎首獎、鍾肇政文學獎首獎等。作品散見《中國時報》、《聯合報》、《幼獅文藝》、《聯合文學》各大副刊及文學媒體。著有小說集《末日儲藏室》。

名人/編輯推薦

白樵筆下字花如蠶絲,柔韌而纖細。特別喜愛童年階段,或許回望得遠,光入眼前,總能折射得更為細膩。焚香,氤氳透骨,在他稚嫩的肉眼中,親情愛情友情,諸多酸暖澀穢未能消化,真切地被保存為自身的隱喻。

隨著他觀自身,目光前攀,一行行,一層層,漸將肉身裹入。憑著一絲灰白線吊掛,好似飄在名為「風葛雪羅」的骨董店裡,暈染橘黃色光,我似乎緩緩結成了某種溫熱而無以形繪的畸體。──石知田(演員)

以文/物記憶並不如煙的往事,從時光掉出來的斷片皆色彩飽和,詩性的文字躍動著哲思靈光,白樵擅以節制卻又充溢著影像感的文字,敘說那麼冷又那麼熱的家族史、成長史。在生動的描摹下,母親的骨董店擺設與展示的不僅是有來歷的精品,時代的畫卷、人情的流動也在敘事間徐徐開展,即便圍繞的物質燦亮,卻是個安靜的地方,情感晃動,如光似影,明亮與斑駁共存。讀著讀著,不覺將自身的回憶紛紛倒出來,鑄成靜物,置放其間,那收藏故事的所在。──李欣倫(作家)

讀白樵的散文似小說,有他獨特的頓點與敘事腔調,是善於理順自我命盤的全知者。生長於時光凝滯的骨董店,偶或貓步逡巡在歪斜公寓剝落的漆牆,冷眼熱心,透視父母彼此糾纏互磨的灰燼之愛;觀視彷若鏡像的嬤,以逼近殼中的自我。又以一雙描摹地獄的藝術魔手,在半開半閉的眼與心之間,書寫自身記憶裡那些懾人邪魅,卻真誠到近乎純潔的自然之慾。一種詩意,便在這浸染無明塵世的橫陳肉體中提煉,在殘缺肉身與斷裂佛首間,萌生白氏獨特的種子字。──李筱涵(作家)

讀樵的散文集,彷如不經意索得一串鑰匙,抽出一把雕花樣的,打開了一骨董老件方櫃,像他母親書房裡的抽屜,安置著被分類的記憶,流洩出家庭,父母親獨特的婚姻是被燃火的引信,荒謬、瘋癲、碎裂接續上演。

文字間有好多個不同稚齡的樵,正在說:「我是這樣長大的。」一面當家庭幻滅的見證者,又同時在陰影下抽長,擁有過水痣的小男孩,歷經家的崩解,也去過了遠方,最終歸返在老公寓四樓的充滿物件的房間裡,長大,成為大人了。──林徹俐(作家)

白樵的散文有一種特殊的韻味,他採用直率的語調敘述深幽的心思,表面看似剛強無掛念,骨子裡卻是柔軟多情意。他的作品多是個人經驗,但明顯浮現出一個巨變時代的特徵,那是屬於二十世紀末的少年、青年的集體記憶,但又有所差別,差別來自白樵的成長小環境,這使得他的作品與同齡作者有很大的不同──題材獨有。我認為,白樵若持續善用自己的特點,將會展現更加令人讚嘆的成績。──阿盛(作家)

白樵筆下的異質空間「風葛雪羅」兼具字面意義以及譬喻意義。他的母親將四處蒐羅的朽物化為神奇,收納成風葛雪羅這家骨董店的精品;散文家自己也同樣從個人記憶和家族記憶回收資源,打點出文字打造的虛擬骨董展場。這兩家字義和譬喻的骨董店,乍看之下頗有日本雜誌裡頭昭和老舖的情趣,再看之下卻輻散日式推理小說的懸疑。正如西方俗諺說,櫥櫃裡有骷髏:白樵的兩種骨董店少不了櫥櫃,櫃子裡自然也少不了淘不盡的慾望與恐懼。──紀大偉(國立政治大學臺灣文學研究所副教授・《同志文學史》作者)

白樵寫散文,對呼吸換氣特別講究,逗點、單詞或極短句左右文氣,昂揚起來,像雨水擊打車蓋本能般彈跳,有時候,卻沉默如珠串突然斷線遲疑沒有盪開。忍不住來回讀出聲音,揣摩情感與字句的貼合或分岔。全書是那敏感的孩子長大了回頭看,記憶一一框取製作幻燈片,顏色,氣味,情節,故事線,從久遠的霧色裡向我們投影。──楊佳嫻(作家)

白樵的散文像是鑲滿貓眼石的古蹟,古蹟拉開竟是一座陵寢,裡頭住滿一見光就風化褪色的家人們。有些家庭故事,總超越最奇幻的小說,這是散文之所以動人的秘密之一。白樵深曉所有秘密,通過誦經繪畫舞蹈與書寫,祕密變身成為人世間最華美的彩衣,看那細葛含風軟,香羅疊雪輕,《風葛雪羅》裡頭的慾與鬱,彌封了一片深情。──蔣亞妮

我一直在等白樵的這本書。關於他的家族暗史——有三段婚姻的出版社闆娘(嬷),經營風葛雪羅骨董店的中性女人(母),精神崩潰的男同志(逃父),還有那些在腥風血雨裡撐著傘的姨叔舅輩們。

只有家與校的童年青春,男男女女都將成為他的字,被揉寫,被讀判,凝鑄在《風葛雪羅》裡。樵的書寫,望塵莫及。或許,樵是被佛/神插旗的「創作命」,身為過癮的閱讀旁觀者,我得收起那膚淺的欽羨,對樵與樵母深深一鞠躬。──鄧九雲(演員.作者)

在當世以口語求親近的寫讀傾向中,白樵無畏以雅深險拗的字詞構句,卻又能漂亮裁縫穠纖,不落得文藝腔的下場;更難得是這些精琢語言的總和最終充盈現代感,光論這份以古典素材生發新穎語氣的內力,就已讓我傾倒。

這樣的筆性當然適合藏與遠,然最令我心折的恰是白樵以此引我們注視性與髒,羽尖碰觸屍腐,花莖插進爛泥的膽識。作品裡,觀音裸身,耆老靡穢,迫人想起《天龍八部》裡靈麗如仙的刀白鳳走向傷滿蛆爬的段延慶時心底的誓決:我要找一個天下最醜陋、最汙穢、最卑賤的男人……──蕭詒徽(寫作者・編輯)

目次

推薦序 夢遊者的技藝與禮儀/關天林

自序 成為分號,灰琥珀與其他

輯一 灰琥珀

厭畫者

共慾者

避池者

啖鬼者

傷犬賦格

輯二 青花

獨遣者

當我成為靜物並且永遠

神哀圖

氤氳時光

輯三 冰裂

歌斐木舟上的父親

加州樂園

輯四 燒琺瑯

青春者的繁性神話

神話學:愛慾考古

城市學:防止傾斜蔓延

系譜學:少女與孔雀

輯五 酸枝

冬決者

囡城

南華夫人安魂品

書摘/試閱

當我成為靜物並且永遠

母親為她的複合式骨董店,取了典雅的名,風葛雪羅,招牌豆沙色底,框了深紫邊。店裡明亮寬敞,物品在不同角落各自嘆息,舊皮箱,酸枝太師椅,燈具,垂掛深色銅鎖片的櫃,老玉。左側依牆掛著母親每季前往香港挑選的衣。

店隔兩室,正店於前,盥洗間與我的休息室於後。我在房裡,把自己壓得很

靜,看書,塗鴉,打電玩。物質面母親從不虧待我,模型,芭比,電玩卡帶,每期最新的港漫畫報,她熱中將我扮成紳士,超齡。櫥內,母親於皇后大道中連卡佛百貨為我選的各式衣物彼此捱貼沉眠,記憶最深,小學時她為我買了兩件博柏利馬球衫,鮮黃,嫩綠,搭偏黑的深藍短褲。成熟,獨立,母親要求我的,我盡力。我也知道,無父者得學習在物質裡化埃沉寂,不叨擾在正店招呼客人的母親。好長的午後,躺在過硬木板床上假寐,或用彩筆畫滿四面隔牆,我望著霧玻璃的窗,想出去。

母親總做中性打扮,髮微鬈,沿頭型削薄服貼,寬鬆不一的長褲,純絲上衣,秋香色,墨綠,或深淺的褐。深夜,鐵門半捲,燭光晃影,應酬男骨董商們,母親舉杯豪飲,褲裝短髮的她將自己武裝成男性,再周旋於男性。我躲著,從後室窺她傾首,將嘔物灑入腳邊的寬口瓶。我把自己壓得很靜,在房裡替她照料隔日要盛在琉璃瓶裡擺設的香水百合,我學母親,仔細將裹毛絨花粉的雄蕊群一一剪除,殆盡。少了雄蕊的花,特別長壽,母親說。

偶爾,她攜我,在午夜開乘英式迷你奧斯汀訪客送貨。我坐副駕駛座良久,直到月色偏了頭。搬運工在後方租借貨車扛卸器具,我望著對不同買主微笑的母親,她的大墊肩在路光下,像雙鬱悶的八字眉塌在肩上,我將安全帶緊繫,不動。某天同樣深夜,車駛入內湖社區,唯一一次,她伸手解開我的安全帶,替我調整衣領,囑我下車站她身旁。開門的是張信哲,虎牙,白襯衫乾淨,他的人和歌聲一樣舒服客氣。微笑點頭,我放開母親的手恍惚地在玄關大廳晃。首次進入成年男性生活領域,我的眼試圖捉捕細節,每樣物品裡藏匿的感情,白牆,成套黑色中式原木家具,許多披掛椅子上的杜嘉班納上衣。搬運工在我身後抬卸骨董櫃,母親嫌我礙事,令我到門外花園等。步入黑夜,打開車門,我為自己拉上安全帶。

單身男子坐擁的華服,古物,極簡擺設勾勒出的深影線條從此根植腦海。那是富有與愜意的寫照了,我深信。

養尊處優,像大而厚實的傘,屏罩著母親前半生,傘若有色,想必是淺緋紅,摻著時間的灰。來不及參與的歷史切面,年幼,我纏她睡前複述伴她成長的事物,想像那些離我極遠的時光遺片。外公的三件式全白西裝,四○年代自用三輪車,或她偷聽白毛女樣板戲的越洋收音器。為什麼嫁給父親的?我問。他對我無微不至,母親說。原來不是愛,年幼的我在心底疑惑。或許,愛若形色,將更趨於淺緋紅摻著灰,而絕非先前想的血豔濃烈。

緋紅,血豔,終究宿命的血。

偶聞惡露一詞,原來,產後的碎片,脫膜,無盡分泌物,疲憊,終匯成數日暗血棕血,在嬰兒剝離後,無法抑止地湧出。我心裡反覆臨摹一幅如美術課本裡馬蒂斯的赤色裸人圈舞圖。湛藍基底,我,母親,父親三人執手,環圓共舞,身上疏通著無數細小牽連管線。初始,父母親的體液繾綣予胚胎期的我,而我誕生所引來的膿炎臭血,則從母親的子宮壁,連接,注入父親腦中。母親的惡露,拴在父親腦血管壁,凝結。我出生那年,他頭痛劇烈,入開刀房清血塊,父親便再也沒回來。我們的圈再也沒有圓過。我說他死了。或是,他回來了,只是套句大家的話,瘋了。或是母親說的,急性精神分裂。

與瘋了的父親,少有接觸,我出生後父親便赴美求學,直至我五歲那年返家。母親總將我放在隔壁房裡,對父親的印象,好像總是聲音,嘶吼,咆哮,連著母親的啜泣。我在房間暗裡望窗,隔壁大樓的洗石牆阻礙視線,看不到的遠。某日晚餐,我坐幼兒餐椅,套白而綿的圍兜,飽食,晃腳,母親在旁。父親在飯後烤吐司,他好高,一米八,像進口玉米罐頭上的巨人圖,他用銀色餐刀,抹上一層奶油,一層果醬,香氣搔鼻,我伸手,要父親幫我烤吐司。父親說,剛吃飽,你吃不下的。我歪身吵,父親用冷峻眼神瞪著,遞給我吐司。咬幾口,我說,吃不下啊,好撐。父親摔了椅子衝到面前,龐然身影罩籠著我,他單手勒我頸,另隻手抓起盤裡的吐司,死命地往我嘴裡擠,塞,我無法呼吸,雙腿擺空中,滿臉淚。母親尖叫出手,接著混亂的光,影,肢體,餐具,顛倒四散的餐廳景象跑馬旋轉腦際。

再回神,五歲的我在房間,再回神,七歲,父親走了,永久移民,母親在友人店面下分租,開了第一間服飾店,隨後自立門戶,風葛雪羅,我的房間裡,堆滿越來越多玩具。母親也著迷地在正店擺設越來越多的久遠時間物件。

風葛雪羅創店初始,母親曾准我在她視線範圍外出遊戲。對巷附屬停車場地下彎口,粉藕細磚花檯,相同材質步道,我上下梭竄跑跳,切換角色,幻想參與著群體遊戲。

短暫外遊時光,曾有一名玩伴。風葛雪羅左側,雙拼華廈灰磚騎樓下,數支羅馬圓柱挺拔。華廈再左,一深灰門珠寶店,前有迷你庭院,蒔草妝石。長形櫥窗,裡頭擱置純白斷頸,斷臂,上頭披掛翡翠,各色珠蚌或切割精美的鑽。我的玩伴,便是珠寶店女主人的獨子。

男孩常朝我觀望。他小我一歲,身子卻比我高,頭形圓而飽滿,瀏海齊眉,九歲的他拖著長長的鼻涕口水,他的母親總在他上衣口袋塞上一條折疊整齊的手巾。他邀我進珠寶店裡他的房間。成堆的玩具,電動,他對我笑。我想,我們是同路人了。

他是人們說的,智力發展遲緩的孩子。他會對他母親尖叫,摔玩具,沒來由的,但與我共處時光,卻乖順異常。我叫他跑,他跑。我叫他停,他停。我在羅馬柱隙縫間,用力捶撞,揉擠他肉體各處,他一逕地笑。他拿最昂貴,心愛的玩具給我,我將玩具刻意擲地,好奇他的反應。他仍拖著長長鼻涕,眼角帶笑。原來人能像物品般被恣意使用,我想。當我心情好的時候,我會抽起他上衣口袋裡的手巾,替他擦臉。

一個雨後烈陽天,我在花檯爬上鑽下,等待玩伴。粉藕磚面沁水溼滑,我踩空摔落,後腦撞倒花檯尖角,耳稍聽見,咚,石子沉墜湖底迴音。眼前切入整片白,安靜,恬美。未及感受痛楚,我伸手往後腦探。回神,卻見右手浸滿紅扶桑色澤。

入店時,我說我受傷,不小心的。母親衝入盥洗室搜刮所有乾淨毛巾,她在水龍頭下仔細清洗傷口,再命我用乾毛巾按壓其上。母親拉下鐵門,開車奔往最近醫院急診,我雙眼視前,沿路滿載的樹,光。血從布與指縫間滲出。她責罵我,沿路哭,喃喃自語,祈禱我不會摔裂成另一個父親。

半身麻醉的我癱在臺上,醫生先用剃刀將傷處周圍髮絲剔去。深能見骨了,醫生說。母親站後方看醫生處理我後腦勺上的紅血黃膿,深灰頭骨,她在傷口縫合前,閉上了眼。醫生拿銼刀,刮除乾涸油畫顏料般,在我頭骨上刨,削。好癢。頭骨如何牽連神經呢?我猜不透。止血,針縫與斷層掃描後,我被綁在另一張床上準備核磁共振攝影。我在一個房間,母親與醫生在另一個,透明玻璃罩區隔了彼此,我好怕這就是永遠。在讓陌生的磁氣與光穿梭,切割我的身軀前,我違抗醫生的建議,睜開了雙眼。

復原期不能閱讀,不能觀影,不能哭,不能笑,不能有任何強烈情緒。我進食,熟睡,站立,讓自己像一個物件般無有悲喜。好不容易拆線了,母親卻禁止我外出。我在店的後進,偷看昔日玩伴,拖著長長的鼻涕,在門口等。他開始哭喊,不斷將手印拍打在落地窗上,一個疊一個,最後掛在窗上的,是他難以辨認的臉,如受晨霧遮礙。我母親在掌櫃桌前撥了電話,霧裡,飄出他的母親,她拖著我的玩伴走遠了。此後,我再也沒有在花檯上看過他。

禁錮許久,一個平凡週間深夜,打烊前,我趴在店裡的明式掌櫃桌上,手指報紙底部切欄廣告,對母親說,帶我去。那是一座新建的白堊期主題樂園,各式走獸奔馳飛行,站立。我想去,我說。我猜那時我臉上乾涸缺氧的神情終於動搖母親。母親允諾。

兩個禮拜的等待。母親的英式迷你奧斯汀,純白烤漆鑲銀線,整座車身反光在盛夏烈陽底,像座自體燃燒的行星。好熱,老爺車冷氣送著霉味,吃力運轉。窗外,隨風揚起的塵,還有缺水,枯萎的沙漠植物不斷後移。好遠啊,我說。轉頭,我發現不太習慣見著白天的母親,她一手打方向盤,一手查閱平放腿上的郊區地圖,沒回話。汗大把滲進絲質衫,母親的胸口後背上爬著荷葉型的跡,那日她難得穿及膝百褶裙,輕而立體,爍著印壓的金。

拐了無數的彎,上坡入山,夕照底隱士園區現跡。下車,塵土紛飛漫天,母親戴上墨鏡,我奔跑,張看,盡是碎石枯草,徒剩兩隻吊了孤長頸的草食腕龍被遺棄著,沒有樂園。母親在黃草皮上,發現一塊白漆木板,刻寫房市銷售標語,原來,所有的史前遐想,純屬建商策略。整日的徒勞,太陽在我身後死了,母親狠狠抓著我的手,再開好長的路返家。後來我明白,所有遠行,最終必須回歸,那堆滿物品的後方房間。

歌斐木舟上的父親(節錄)

objet petit a 1

父親成為亞當那年,我五歲。

青春期以降,十數年,從母親話語拼湊並想像,重構。那是個平凡清晨。整座城仍沁在灰藍色的夢裡,涼溼的屋簷與靜巷,飽含朝露與晨霧。我被母親喚醒,更衣,昏沉沉地坐在餐椅上。窗外傳來濃厚鄉音與自行車鈴響。母親自廚房取出餐盒,碎步至陽臺,喚住緩緩駛來的販車。

食畢豆腐腦,杏仁茶,或燒餅油條後,我簡易盥洗。這會兒,黃紅相間的幼園車暫泊家門口,導師輕撳兩聲電鈴,催促母親攜我下樓。

私立幼園離家近,上下學卻得彎繞接送各處同學。我習慣靠窗坐,頭抵玻璃,忽略沿途風光,兀自在灰藍轉金的日景裡打盹。

那是幢位都心的獨棟三層樓建物,附設木製遊樂設施,游泳池。豔綠,扎腳的人工草皮從門口蔓延至後院。那日,如常隨學員上階,入室,小圓椅環圈而坐。導師讓我們唸英文字,注音,或做簡易算術。午膳由將軍宅邸退役的老廚操刀。

啖食京醬肉絲,糖醋排骨,蓮子湯後,我們再步入地下室,鑽進睡袋,紛紛陷入沉沉的眠。

那時,母親許是在房裡整頓剛滌好的衣吧?正午燦陽透進床側的紗窗與毛玻璃。隨母親揮,撢動作,空氣中舞著棉絮與塵。街肆寂悄,卻傳來遠方男子叫喊。

母親擱下手中物,跑向陽臺。只見巷弄正對方的人,朝母親上方吼著:下來。下來。

她箭步至頂樓,推門。陽光曝在淺色防水漆上,令人目眩。母親定睛後,見門旁散落衣物數件。她抬頭,驚睹奶油黃的圓形水塔旁,直立著裸身的父。亮晃晃的光,落在他白皙且長的身軀,四肢。立定跳遠般,父屈膝,前後擺動雙臂。嘿呦。嘿呦。他對空白言。軟塌的陽具,擺盪腿間。

撞見此景的對巷住戶迸出尖叫。

母親請父步下水塔。父親不依,堅持體感神召,上帝藉由氣流與光,同他對話。

白鋼。白鋼。母親高喊父名。

父親卻抬頭,引吭高歌:上帝要我造舟,用歌斐木,長三百肘,寬五十肘。裡外需細抹松香氣味呦,內設隔間無數,以便飼養攜帶逃亡的禽物鳥獸。

洪水將襲,暴雨將至。他說。

父親說他的名字,叫做亞當。

Ꞩujet 1

三十歲那年,我拉開書房深棕長方木桌的兩側抽屜。那是母親保管父親成為亞當以前的記憶所在。多年來我不曾翻閱。幼時,總怕父親過度清晰,立體的身影再如鬼魅般襲來。若好奇心作祟,我選擇從母親口中簡短探聽。如此,才能用朦朧光影,混濁色彩重塑印象。讓往事不那麼具有傷害性。

左側三櫃,承著早年父親寫給母親的信,與服役時的憲兵日記。右邊三櫃,擺沖印相片與膠卷無數,依時序由近至遠,上而下裝著:

——十歲時我與母親於自營骨董店「風葛雪羅」的回憶。

——五歲時我倆在師大後方分租的服飾店點滴,與父離臺前的三人起居。

——最下層,則是襁褓期的我,與父母的婚宴紀錄。

層層堆砌的文件書簡中,皸裂的橡皮筋捆著一疊信封。底色褪成淺天空灰,

深藍字體打印著:

白鋼企業有限公司 P. O. BOX 70-132 TAIPEI, TAIWAN

TLX:23739 YERSH ATTN PAI KANG CORP.

左上角飾以燙銀滾邊斗大PK二字。

我出生前幾月,父親腦血管爆裂於此處,那是嬤家三樓。嬤將空下的單位租出,好讓當時高中學歷的父親與母合夥,承接同香港進出口訂單的寫字房。

動完腦部靜動脈畸形手術,療養期,父親循醫師指示,每日服用 dilantin,以抑止腦部異常放電。抗癲癇藥奏效時,噁心,視覺模糊,暈眩等副作用也壞了父親脾性,他時而粗暴,與母常有齟齬。

母親擔憂我的安全,兩年內休辦公司,變賣了兩棟房產,好讓父親可赴美讀書,療養。

緩兵之計。母親曾如此解釋。

相片堆裡,有我兩歲時在機場與父惜別之影。

我們共佇大廳,在環柱而圍的皮沙發前,在鵝黃色的連排座椅前,在插滿國旗,兜售各式豔紅飾品的商店前。母親身著V領白衫裙。我套白底紅條紋T恤,深藍長褲。父親則斯文地配副細框鏡,內搭變形蟲圖案長袖衫,外罩寬大的苦茶色外套。我害羞地縮在他倆間。我一手抓母親,另手則被父親寬大的雙掌包覆著。

照片也記錄三人共處時光裡,僅存的溫馨時刻。

父親喜西洋節慶。頭兩年聖誕節,難得晴朗的他會將公寓妥善打理,在客廳沙發後,靠陽臺紗窗的轉角位置,擺棵半成人高的雪白聖誕樹。他在塑料枝葉上纏繞涼銀色,與紅綠相間的箔亮彩帶,掛上各式天使,襪子造型吊飾。最後將我抱起,讓我在樹頂置上一顆璀璨如鑽的巨大銀邊玻璃星。

母親端出波隆那肉醬麵,凱薩沙拉,燉肉。她在潔白的餐桌中央,擺上一根粗實的,纏繞眾多花葉的哈密瓜色蠟燭。我們在餐後會換上正式服飾,出門,在有各式聖誕樹點綴的景點合影。

那時的我,仍深信家所涵蓋的想像吧?

只見機場大廳裡我與父的送別留影中,兩人雙手依戀著。我臉緊貼他腕。我的頭且不捨地偏旁,凝視遠方。

objet petit a 2

五歲那年,父親首次返臺。

母親載我接機。擁嚷的出關口,玻璃閘門開開闔闔,終於晃出父的身影。

他身著光鮮,鬈髮,飛行員墨鏡,大墊肩外套與松黃色皮帶。身旁所有人紛紛閃避,不因父親的扮相,而是他唐突地,從海關至出閘口沿路憤踹行李。

返家後,我好奇打開暫擱客廳的行李。裡頭滿是時髦衣飾:父親的私服,與他洛杉磯就學時的各式草稿,成品。父親主修服裝設計,不似多數同學醉心高級訂製服,他主攻成衣。我蹲著,偷閱紀念冊。父親畢業時裝週僱的高䠷模特,金髮碧眼,她們一字排開,身穿撞色鮮豔的大碼削肩手織毛衣,風衣或套裝。父親愉悅且親暱地,勾著她們的臂彎。

回臺前,父親已跨洋談妥就職事宜。

當晚,為了挑選下季色票與織品質料,只見他衝進臥房,將母親更衣室所有物件全數扯下,拋置於地。無視母親阻攔,他跪坐成堆霓裳裡,喃喃自語,並機械式地裡外翻掏,檢驗手中衣料,直至晨曦。

翌日,親友相約晚餐,為父洗塵。

我們三人同擠迷你奧斯汀。母親手握方向盤。一路獨處後座的我,透過照鏡反射,卻見副駕駛座的父親漲紅臉,眦目欲裂。他且高仰下顎,間或對窗吐信。我咯咯笑,覺得滑稽。

未能破譯,那實則來自亞當的訊息。

主題書展

更多書展今日66折

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。